複数辞典一括検索+![]()

![]()

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥🔗⭐🔉

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥

①大きな財産。

②1軒の家に家族や奉公人が多くいること。また、そうした暮し向き。おおせたい。

おお‐どこ【大所】オホ‥🔗⭐🔉

おお‐どこ【大所】オホ‥

「おおどころ」の略。

⇒大所の犬となるとも小家の犬となるな

○大所の犬となるとも小家の犬となるなおおどこのいぬとなるともこいえのいぬとなるな

身を寄せるにも勢力あるものを選べ。同じ事をするなら大きな相手を選べ。

⇒おお‐どこ【大所】

○大所の犬となるとも小家の犬となるなおおどこのいぬとなるともこいえのいぬとなるな🔗⭐🔉

○大所の犬となるとも小家の犬となるなおおどこのいぬとなるともこいえのいぬとなるな

身を寄せるにも勢力あるものを選べ。同じ事をするなら大きな相手を選べ。

⇒おお‐どこ【大所】

おお‐どころ【大所】オホ‥

①大きな構えの家。大家たいけ。資産家。

②おもだった人。大きな勢力のある人。大家たいか。「町の―」

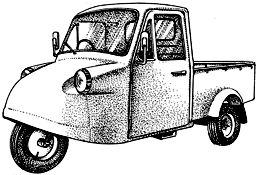

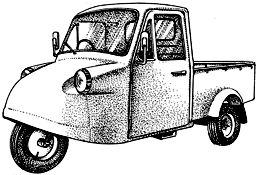

オート‐さんりん【オート三輪】

3輪の貨物運搬用自動車。自動三輪車。

オート三輪

⇒オート【auto】

おお‐とし【大年・大歳】オホ‥

(オオドシとも)

①大みそか。また、大みそかの夜。〈[季]冬〉。日本永代蔵4「元日より―までを一度に盛り付けて」

②木星の異名。たいさい。

③豊作。

⇒おおとし‐こし【大年越し】

⇒おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】

おお‐とじ【大刀自】オホ‥

①宮廷に仕える女の称。また、妃の次位の夫人の称。おとじ。欽明紀「青海夫人あおみのおおとじ」

②昔、造酒司みきのつかさにあった酒壺の一つ。

おおとし‐こし【大年越し】オホ‥

旧年を送って新年を迎えること。としこし。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】オホ‥

穀物の守護神。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おお‐どしま【大年増】オホ‥

年増の中でも年かさの女。

オートジャイロ【autogyro】

ヘリコプターに似た航空機の一種。プロペラによって前進し、その気流によって機体上部の回転翼が回転し揚力を得る。起動時だけエンジンで駆動するものもある。ジャイロ‐プレーン。

おお‐どしより【大年寄】オホ‥

豊臣時代の職名。大老の異称。また、江戸時代、大奥女中の最上位。↔小年寄

おお‐どた【大どた】オホ‥

(取引用語)相場がちょうどで、端数のないこと。金額が大きい場合にいう。

オート‐デート

(和製語auto-date)カメラで、撮影したときの年月日、日時を自動的にフィルムに記録する機構。

⇒オート【auto】

オート‐ドア

(和製語auto door)自動ドア。

⇒オート【auto】

オー‐ド‐トワレ【eau de toilette フランス】

(化粧用の水の意)芳香製品の一種。香料が香水(15〜30パーセント)とオー‐デ‐コロン(2〜5パーセント)の中間(5〜10パーセント)で、香りも香水より軽いもの。

おおとなぶら【大殿油】オホ‥

(オオトノアブラの約)宮殿や貴族の邸宅でともす灯火。源氏物語帚木「―近くて書ふみどもなど見給ふついでに」

おお‐とねり【大舎人】オホ‥

令制で、中務なかつかさ省大舎人寮に属し、宮中で宿直および供奉ぐぶなどに従事する職。

⇒おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】

おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】オホ‥

(オオトネリリョウとも)令制で、中務省に属し、大舎人に関する事務をつかさどった役所。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐とねり【大舎人】

おお‐との【大殿】オホ‥

①宮殿、貴人の邸宅の尊敬語。万葉集1「大宮はここと聞けども―はここと言へども」

②大臣の尊敬語。おとど。

③貴人の世子に対して、当主の尊敬語。また、当主の父をさすこともある。

⇒おおとの‐あぶら【大殿油】

⇒おおとの‐ごもり【大殿籠り】

⇒おおとの‐ごも・る【大殿籠る】

⇒おおとの‐ほがい【大殿祭】

おおとの‐あぶら【大殿油】オホ‥

⇒おおとなぶら。

⇒おお‐との【大殿】

おお‐とのい【大宿直】オホトノヰ

(「おほとのゐどころ」の略)大内裏を警衛する者の詰所。

おおとの‐ごもり【大殿籠り】オホ‥

貴人がおやすみになること。

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ごも・る【大殿籠る】オホ‥

〔自四〕

貴人の寝ることを敬っていう語。おやすみになる。伊勢物語「みこ、―・らで明かし給うてけり」

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ほがい【大殿祭】オホ‥ホガヒ

宮殿の火災その他の災難を祓い平安を祈る宮中の祭事。恒例の祭は神今食じんごんじき・新嘗にいなめ祭・大嘗だいじょう祭の時に、臨時の祭は皇居の移動、斎宮・斎院の卜定ぼくじょうの後に行われ、祝詞のりとを奏する。

⇒おお‐との【大殿】

オート‐バイ

(和製語auto bicycleから)発動機をそなえた二輪車。自動二輪車。単車。

⇒オート【auto】

おお‐とびで【大飛出】オホ‥

「飛出」参照。

オート‐フォーカス【autofocus】

レンズの自動焦点合せ。電子装置により被写体までの距離・焦点位置を検出し、焦点を合わせる。自動焦点。

⇒オート【auto】

オードブル【hors-d'oeuvre フランス】

(「本膳以外」の意)西洋料理の献立で、主要な料理の前に最初に出る軽い料理。冷製と温製とがある。前菜。

オートポイエーシス【autopoiesis】

自己制作を意味する造語で、システムを特徴づける概念。システムが構成要素を産出し、構成要素間の相互作用がシステムを再産出するという循環関係に基づいた自己生産システムのあり方をさす。チリの生物学者マトゥラーナ(H. Maturana1924〜)によって提唱され、ルーマンによって経済や社会のシステムに拡張された。

オートマ‐しゃ【オートマ車】

オートマチック自動車の略。変速装置が自動式の自動車。AT車。

オートマチック【automatic】

①自動的。

②自動拳銃。

③(automatic transmission)自動車の変速装置が自動式であること。AT

オートマット【automat】

自動装置。カメラのフィルムを自動的に巻き上げて一こま目で止める装置など。

オートマティスム【automatisme フランス】

〔美〕自動記述法。フロイトの精神分析学の手法を、ブルトンを始めとするシュールレアリストが芸術に適用、勢いに乗じて素速く書き進め、無意識に根ざす想像力を解放する基本方法としたもの。

オートマトン【automaton】

コンピューターを始めとする種々の計算機構の数学的なモデルの総称。入力と出力を結ぶ有限個の内部状態を考え、入力により内部状態が変わり、出力は内部状態の関数として定まる。

おおどまり【大泊】オホ‥

ロシア、サハリン(樺太)南部の都市コルサコフの、日本領時代の称。

オート‐ミール【oat meal】

燕麦を加熱してひき割りにするか、平たく押しつぶした食品。また、それを水・牛乳などで煮た粥かゆ。

⇒オート【oat】

オートメ

オートメーションの略。「―化」

オートメーション【automation】

自動化。生産・サービス・事務などにおいて、人間の作業の大部分を機械で置き換え、自動化すること。

おおとも【大友】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとも‐そうりん【大友宗麟】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】

おおとも【大伴】オホ‥

姓氏の一つ。古代の豪族。来目くめ部・靫負ゆげい部・佐伯部などを率いて大和政権に仕え、大連おおむらじとなるものがあった。のち伴とも氏。

⇒おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】

⇒おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】

⇒おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】

⇒おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】

⇒おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】

⇒おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】

⇒おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】

⇒おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】

⇒おおとも‐べ【大伴部】

おお‐ども【大供】オホ‥

(「子供」に対して作った語)子供っぽいことをするおとなをからかっていう語。

おお‐ともい【弁】オホトモヒ

(オホ(大)アトモヒ(率)の約か)「弁官べんかん」参照。〈倭名類聚鈔5〉

おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】オホ‥オホ‥

⇒おおえまる(大江丸)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐そうりん【大友宗麟】オホ‥

戦国時代の武将。名は義鎮よししげ。豊後の府内におり、九州のうち6カ国守護となる。キリシタンに帰依して、南蛮貿易を盛んにした。(1530〜1587)

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の【大伴の】オホ‥

〔枕〕

「みつ(見つ・三津)」「たかし(高師)」にかかる。

おおとも‐の‐おうじ【大友皇子】オホ‥ワウ‥

天智天皇の第1皇子。名は伊賀とも。671年天皇没後、近江朝廷の中心となったが、翌年壬申の乱に敗れて自殺。1870年(明治3)に弘文天皇と追諡ついしした。「懐風藻」所収の作品は堂々としていて、日本における漢詩の起りとされる。(在位671〜672)(648〜672)

おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】オホ‥

大和政権時代の豪族。武烈天皇から欽明天皇に至る5代の間、大連おおむらじとして権勢を張ったが対朝鮮政策につまずいて失脚。生没年未詳。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】オホ‥

平安前期の歌人。六歌仙の一人。近江国大友郷の人。歌は古今集・後撰集に入り、謡曲・歌舞伎などの題材となる。

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】オホ‥

⇒おおとものくろぬし(大友黒主)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】オホ‥ウヘ‥

奈良時代の歌人。旅人の妹、家持の叔母。穂積皇子に愛され、その没後、大伴宿奈麻呂すくなまろに嫁し坂上大嬢おおいらつめを生む。歌は万葉集に多く見え、才気豊かに技巧的な作風を示す。さかのえのいらつめ。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】オホ‥

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。史上の人名を利用。大納言大伴御行みゆき。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】オホ‥

奈良時代の歌人。安麻呂の子、家持の父。大宰帥だざいのそつとして筑紫へ下り、山上憶良と交わり、大納言となり帰京、翌年没。歌は万葉集に多く見え、文人的な風流の作が多い。(665〜731)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】オホ‥

古代の豪族・官人。安麻呂の兄。壬申の乱に天武天皇を助けて功あり、累進して大納言に至る。( 〜701)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】オホ‥

奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人。旅人の子。越中守を初め、中央・地方諸官を歴任、783年(延暦2)中納言。万葉集中歌数最も多く、その編纂者の一人に擬せられ、繊細で感傷的な歌風は万葉後期を代表する。(717?〜785)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】オホ‥

古代の豪族・官人。長徳の第6子。旅人の父。壬申の乱に戦功あり、大納言に任命され、大宰帥・大将軍を兼ねた。万葉集に歌を収める。( 〜714)

⇒おおとも【大伴】

オートモビル【automobile】

自動車。

おおとも‐べ【大伴部】オホ‥

大和時代に大伴氏が私有した部曲かきべ。

⇒おおとも【大伴】

おお‐とり【大鳥】オホ‥

①ツル・コウノトリのような大きな鳥。

②鵬ほう。

⇒おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】

⇒おおとり‐の【大鳥の】

おおとり【大鳥】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】

おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】オホ‥

おおまたに歩むこと。闊歩。

⇒おお‐とり【大鳥】

おお‐とりげ【大鳥毛】オホ‥

鷹または鶏・烏などの羽を植えた鳥毛の大形の器具。馬印や槍の鞘に使用。

おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】オホ‥

幕末・明治期の政治家。播磨出身。蘭学・兵学を学び、幕府に用いられ、歩兵奉行。戊辰戦争では榎本武揚らと箱館五稜郭に拠ったが敗れて帰順。日清戦争勃発の際、清国兼朝鮮公使。男爵。(1833〜1911)

⇒おおとり【大鳥】

おおとり‐じんじゃ【鷲神社】オホ‥

「酉とりの市」参照。

おおとり‐じんじゃ【大鳥神社】オホ‥

大阪府堺市鳳北町にある元官幣大社。祭神は大鳥連祖神おおとりのむらじのおやがみ・日本武尊やまとたけるのみこと。和泉国一の宮。

大鳥神社

撮影:的場 啓

⇒オート【auto】

おお‐とし【大年・大歳】オホ‥

(オオドシとも)

①大みそか。また、大みそかの夜。〈[季]冬〉。日本永代蔵4「元日より―までを一度に盛り付けて」

②木星の異名。たいさい。

③豊作。

⇒おおとし‐こし【大年越し】

⇒おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】

おお‐とじ【大刀自】オホ‥

①宮廷に仕える女の称。また、妃の次位の夫人の称。おとじ。欽明紀「青海夫人あおみのおおとじ」

②昔、造酒司みきのつかさにあった酒壺の一つ。

おおとし‐こし【大年越し】オホ‥

旧年を送って新年を迎えること。としこし。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】オホ‥

穀物の守護神。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おお‐どしま【大年増】オホ‥

年増の中でも年かさの女。

オートジャイロ【autogyro】

ヘリコプターに似た航空機の一種。プロペラによって前進し、その気流によって機体上部の回転翼が回転し揚力を得る。起動時だけエンジンで駆動するものもある。ジャイロ‐プレーン。

おお‐どしより【大年寄】オホ‥

豊臣時代の職名。大老の異称。また、江戸時代、大奥女中の最上位。↔小年寄

おお‐どた【大どた】オホ‥

(取引用語)相場がちょうどで、端数のないこと。金額が大きい場合にいう。

オート‐デート

(和製語auto-date)カメラで、撮影したときの年月日、日時を自動的にフィルムに記録する機構。

⇒オート【auto】

オート‐ドア

(和製語auto door)自動ドア。

⇒オート【auto】

オー‐ド‐トワレ【eau de toilette フランス】

(化粧用の水の意)芳香製品の一種。香料が香水(15〜30パーセント)とオー‐デ‐コロン(2〜5パーセント)の中間(5〜10パーセント)で、香りも香水より軽いもの。

おおとなぶら【大殿油】オホ‥

(オオトノアブラの約)宮殿や貴族の邸宅でともす灯火。源氏物語帚木「―近くて書ふみどもなど見給ふついでに」

おお‐とねり【大舎人】オホ‥

令制で、中務なかつかさ省大舎人寮に属し、宮中で宿直および供奉ぐぶなどに従事する職。

⇒おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】

おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】オホ‥

(オオトネリリョウとも)令制で、中務省に属し、大舎人に関する事務をつかさどった役所。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐とねり【大舎人】

おお‐との【大殿】オホ‥

①宮殿、貴人の邸宅の尊敬語。万葉集1「大宮はここと聞けども―はここと言へども」

②大臣の尊敬語。おとど。

③貴人の世子に対して、当主の尊敬語。また、当主の父をさすこともある。

⇒おおとの‐あぶら【大殿油】

⇒おおとの‐ごもり【大殿籠り】

⇒おおとの‐ごも・る【大殿籠る】

⇒おおとの‐ほがい【大殿祭】

おおとの‐あぶら【大殿油】オホ‥

⇒おおとなぶら。

⇒おお‐との【大殿】

おお‐とのい【大宿直】オホトノヰ

(「おほとのゐどころ」の略)大内裏を警衛する者の詰所。

おおとの‐ごもり【大殿籠り】オホ‥

貴人がおやすみになること。

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ごも・る【大殿籠る】オホ‥

〔自四〕

貴人の寝ることを敬っていう語。おやすみになる。伊勢物語「みこ、―・らで明かし給うてけり」

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ほがい【大殿祭】オホ‥ホガヒ

宮殿の火災その他の災難を祓い平安を祈る宮中の祭事。恒例の祭は神今食じんごんじき・新嘗にいなめ祭・大嘗だいじょう祭の時に、臨時の祭は皇居の移動、斎宮・斎院の卜定ぼくじょうの後に行われ、祝詞のりとを奏する。

⇒おお‐との【大殿】

オート‐バイ

(和製語auto bicycleから)発動機をそなえた二輪車。自動二輪車。単車。

⇒オート【auto】

おお‐とびで【大飛出】オホ‥

「飛出」参照。

オート‐フォーカス【autofocus】

レンズの自動焦点合せ。電子装置により被写体までの距離・焦点位置を検出し、焦点を合わせる。自動焦点。

⇒オート【auto】

オードブル【hors-d'oeuvre フランス】

(「本膳以外」の意)西洋料理の献立で、主要な料理の前に最初に出る軽い料理。冷製と温製とがある。前菜。

オートポイエーシス【autopoiesis】

自己制作を意味する造語で、システムを特徴づける概念。システムが構成要素を産出し、構成要素間の相互作用がシステムを再産出するという循環関係に基づいた自己生産システムのあり方をさす。チリの生物学者マトゥラーナ(H. Maturana1924〜)によって提唱され、ルーマンによって経済や社会のシステムに拡張された。

オートマ‐しゃ【オートマ車】

オートマチック自動車の略。変速装置が自動式の自動車。AT車。

オートマチック【automatic】

①自動的。

②自動拳銃。

③(automatic transmission)自動車の変速装置が自動式であること。AT

オートマット【automat】

自動装置。カメラのフィルムを自動的に巻き上げて一こま目で止める装置など。

オートマティスム【automatisme フランス】

〔美〕自動記述法。フロイトの精神分析学の手法を、ブルトンを始めとするシュールレアリストが芸術に適用、勢いに乗じて素速く書き進め、無意識に根ざす想像力を解放する基本方法としたもの。

オートマトン【automaton】

コンピューターを始めとする種々の計算機構の数学的なモデルの総称。入力と出力を結ぶ有限個の内部状態を考え、入力により内部状態が変わり、出力は内部状態の関数として定まる。

おおどまり【大泊】オホ‥

ロシア、サハリン(樺太)南部の都市コルサコフの、日本領時代の称。

オート‐ミール【oat meal】

燕麦を加熱してひき割りにするか、平たく押しつぶした食品。また、それを水・牛乳などで煮た粥かゆ。

⇒オート【oat】

オートメ

オートメーションの略。「―化」

オートメーション【automation】

自動化。生産・サービス・事務などにおいて、人間の作業の大部分を機械で置き換え、自動化すること。

おおとも【大友】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとも‐そうりん【大友宗麟】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】

おおとも【大伴】オホ‥

姓氏の一つ。古代の豪族。来目くめ部・靫負ゆげい部・佐伯部などを率いて大和政権に仕え、大連おおむらじとなるものがあった。のち伴とも氏。

⇒おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】

⇒おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】

⇒おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】

⇒おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】

⇒おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】

⇒おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】

⇒おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】

⇒おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】

⇒おおとも‐べ【大伴部】

おお‐ども【大供】オホ‥

(「子供」に対して作った語)子供っぽいことをするおとなをからかっていう語。

おお‐ともい【弁】オホトモヒ

(オホ(大)アトモヒ(率)の約か)「弁官べんかん」参照。〈倭名類聚鈔5〉

おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】オホ‥オホ‥

⇒おおえまる(大江丸)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐そうりん【大友宗麟】オホ‥

戦国時代の武将。名は義鎮よししげ。豊後の府内におり、九州のうち6カ国守護となる。キリシタンに帰依して、南蛮貿易を盛んにした。(1530〜1587)

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の【大伴の】オホ‥

〔枕〕

「みつ(見つ・三津)」「たかし(高師)」にかかる。

おおとも‐の‐おうじ【大友皇子】オホ‥ワウ‥

天智天皇の第1皇子。名は伊賀とも。671年天皇没後、近江朝廷の中心となったが、翌年壬申の乱に敗れて自殺。1870年(明治3)に弘文天皇と追諡ついしした。「懐風藻」所収の作品は堂々としていて、日本における漢詩の起りとされる。(在位671〜672)(648〜672)

おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】オホ‥

大和政権時代の豪族。武烈天皇から欽明天皇に至る5代の間、大連おおむらじとして権勢を張ったが対朝鮮政策につまずいて失脚。生没年未詳。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】オホ‥

平安前期の歌人。六歌仙の一人。近江国大友郷の人。歌は古今集・後撰集に入り、謡曲・歌舞伎などの題材となる。

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】オホ‥

⇒おおとものくろぬし(大友黒主)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】オホ‥ウヘ‥

奈良時代の歌人。旅人の妹、家持の叔母。穂積皇子に愛され、その没後、大伴宿奈麻呂すくなまろに嫁し坂上大嬢おおいらつめを生む。歌は万葉集に多く見え、才気豊かに技巧的な作風を示す。さかのえのいらつめ。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】オホ‥

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。史上の人名を利用。大納言大伴御行みゆき。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】オホ‥

奈良時代の歌人。安麻呂の子、家持の父。大宰帥だざいのそつとして筑紫へ下り、山上憶良と交わり、大納言となり帰京、翌年没。歌は万葉集に多く見え、文人的な風流の作が多い。(665〜731)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】オホ‥

古代の豪族・官人。安麻呂の兄。壬申の乱に天武天皇を助けて功あり、累進して大納言に至る。( 〜701)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】オホ‥

奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人。旅人の子。越中守を初め、中央・地方諸官を歴任、783年(延暦2)中納言。万葉集中歌数最も多く、その編纂者の一人に擬せられ、繊細で感傷的な歌風は万葉後期を代表する。(717?〜785)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】オホ‥

古代の豪族・官人。長徳の第6子。旅人の父。壬申の乱に戦功あり、大納言に任命され、大宰帥・大将軍を兼ねた。万葉集に歌を収める。( 〜714)

⇒おおとも【大伴】

オートモビル【automobile】

自動車。

おおとも‐べ【大伴部】オホ‥

大和時代に大伴氏が私有した部曲かきべ。

⇒おおとも【大伴】

おお‐とり【大鳥】オホ‥

①ツル・コウノトリのような大きな鳥。

②鵬ほう。

⇒おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】

⇒おおとり‐の【大鳥の】

おおとり【大鳥】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】

おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】オホ‥

おおまたに歩むこと。闊歩。

⇒おお‐とり【大鳥】

おお‐とりげ【大鳥毛】オホ‥

鷹または鶏・烏などの羽を植えた鳥毛の大形の器具。馬印や槍の鞘に使用。

おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】オホ‥

幕末・明治期の政治家。播磨出身。蘭学・兵学を学び、幕府に用いられ、歩兵奉行。戊辰戦争では榎本武揚らと箱館五稜郭に拠ったが敗れて帰順。日清戦争勃発の際、清国兼朝鮮公使。男爵。(1833〜1911)

⇒おおとり【大鳥】

おおとり‐じんじゃ【鷲神社】オホ‥

「酉とりの市」参照。

おおとり‐じんじゃ【大鳥神社】オホ‥

大阪府堺市鳳北町にある元官幣大社。祭神は大鳥連祖神おおとりのむらじのおやがみ・日本武尊やまとたけるのみこと。和泉国一の宮。

大鳥神社

撮影:的場 啓

おおとり‐づくり【大鳥造】オホ‥

神社本殿の一形式。切妻造、妻入りで、入口が中央につく。堺市の大鳥神社の形式。

おおとり‐の【大鳥の】オホ‥

〔枕〕

「はがひ(羽交)」にかかる。

⇒おお‐とり【大鳥】

オート‐リバース

(automatic reverse)オーディオ‐テープの録音・再生時の走行方向の反転を、テープの終端や特定箇所の検出によって自動的に行う機能。

⇒オート【auto】

おおど・るオホドル

〔自四・下二〕

⇒おぼとる

オート‐レース【auto race】

オートバイ・自動車などの競走。特に、賭けの対象として公的に行うオートバイの競走。

⇒オート【auto】

おお‐とろ【大とろ】オホ‥

マグロのとろのうち、最も脂肪分に富み濃厚な味の部分。

おお‐どろ【大どろ】オホ‥

歌舞伎囃子の一つ。どろどろを大きく(強く)打つもの。幽霊・妖怪などの出入に用いる。大どろどろ。

オート‐ロック

(和製語auto lock)ドアを閉めると自動的に施錠する装置。自動施錠。

⇒オート【auto】

おお‐な【大名】オホ‥

村または町を大わけした区域の名。おおあざ。↔小名こな

オーナー【owner】

(持主の意)

①会社・店舗などの所有者。

②持船を自分で運航しない船主。

⇒オーナー‐シェフ

⇒オーナー‐ドライバー【owner-driver】

オーナー‐シェフ

(和製語owner chef)レストランの経営者でもある料理長。

⇒オーナー【owner】

オーナー‐ドライバー【owner-driver】

自分の所有する乗用車を自分で運転する人。

⇒オーナー【owner】

おおな‐おおなオホナオホナ

〔副〕

(「あふなあふな」と同語とする説もある)

①軽々しく。うっかり。源氏物語胡蝶「―なほざりごと、うち出で給ふべくもあらず」

②あっさりと。簡単に。蜻蛉日記中「―射伏せられぬ」

→おうなおうな

おお‐なおび【大直毘】オホナホビ

(「なおび」は物忌みから平常に復し、また凶事を吉事に転ずる意)大直毘神の祭。また、大直毘神の略。古今和歌集大歌所御歌「―の歌、新しき年の始に」

⇒おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】

おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】オホナホビ‥

凶事を吉事に転ずる神。→直日神なおびのかみ

⇒おお‐なおび【大直毘】

おお‐なかぐろ【大中黒】オホ‥

①矢羽の一種。中黒の部分の大きいもの。平家物語8「―の矢負ひ」

②紋所の名。中黒の「一」の字の特に太いもの。一つ引両の一種で、新田氏の紋として有名。新田一つ引き。

大中黒

おおとり‐づくり【大鳥造】オホ‥

神社本殿の一形式。切妻造、妻入りで、入口が中央につく。堺市の大鳥神社の形式。

おおとり‐の【大鳥の】オホ‥

〔枕〕

「はがひ(羽交)」にかかる。

⇒おお‐とり【大鳥】

オート‐リバース

(automatic reverse)オーディオ‐テープの録音・再生時の走行方向の反転を、テープの終端や特定箇所の検出によって自動的に行う機能。

⇒オート【auto】

おおど・るオホドル

〔自四・下二〕

⇒おぼとる

オート‐レース【auto race】

オートバイ・自動車などの競走。特に、賭けの対象として公的に行うオートバイの競走。

⇒オート【auto】

おお‐とろ【大とろ】オホ‥

マグロのとろのうち、最も脂肪分に富み濃厚な味の部分。

おお‐どろ【大どろ】オホ‥

歌舞伎囃子の一つ。どろどろを大きく(強く)打つもの。幽霊・妖怪などの出入に用いる。大どろどろ。

オート‐ロック

(和製語auto lock)ドアを閉めると自動的に施錠する装置。自動施錠。

⇒オート【auto】

おお‐な【大名】オホ‥

村または町を大わけした区域の名。おおあざ。↔小名こな

オーナー【owner】

(持主の意)

①会社・店舗などの所有者。

②持船を自分で運航しない船主。

⇒オーナー‐シェフ

⇒オーナー‐ドライバー【owner-driver】

オーナー‐シェフ

(和製語owner chef)レストランの経営者でもある料理長。

⇒オーナー【owner】

オーナー‐ドライバー【owner-driver】

自分の所有する乗用車を自分で運転する人。

⇒オーナー【owner】

おおな‐おおなオホナオホナ

〔副〕

(「あふなあふな」と同語とする説もある)

①軽々しく。うっかり。源氏物語胡蝶「―なほざりごと、うち出で給ふべくもあらず」

②あっさりと。簡単に。蜻蛉日記中「―射伏せられぬ」

→おうなおうな

おお‐なおび【大直毘】オホナホビ

(「なおび」は物忌みから平常に復し、また凶事を吉事に転ずる意)大直毘神の祭。また、大直毘神の略。古今和歌集大歌所御歌「―の歌、新しき年の始に」

⇒おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】

おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】オホナホビ‥

凶事を吉事に転ずる神。→直日神なおびのかみ

⇒おお‐なおび【大直毘】

おお‐なかぐろ【大中黒】オホ‥

①矢羽の一種。中黒の部分の大きいもの。平家物語8「―の矢負ひ」

②紋所の名。中黒の「一」の字の特に太いもの。一つ引両の一種で、新田氏の紋として有名。新田一つ引き。

大中黒

おお‐なかじろ【大中白】オホ‥

矢羽の一種。上下黒く、中央の白色の部分が大きいもの。

おおなか‐ぞうよう【大仲雑用】オホ‥ザフ‥

(「おおなか」は総水揚の意)漁船員に賃金を配分するとき、総漁獲高から先取り天引きする、食料・燃料などに要した直接経費。大仲。大仲経費。

おおなかとみ【大中臣】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】

おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】オホ‥

平安中期の歌人。伊勢神宮の祭主。梨壺の五人の一人。三十六歌仙の一人。坂上望城もちき・源順したごうらと共に後撰集を撰進。歌は拾遺集・後拾遺集などに入る。家集「能宣集」。(921〜991)

⇒おおなかとみ【大中臣】

おお‐ながれ【大流れ】オホ‥

貴人の飲みのこしを銚子に入れて臣下などに賜う酒。

おお‐なた【大鉈】オホ‥

大きな鉈。

⇒大鉈を振るう

おお‐なだい【大名題】オホ‥

①歌舞伎狂言の題名が1日を通じて1本であった時代に用いた標題。また、その標題を記して劇場正面に立てる大きな看板。↔小名題こなだい。

②名題役者の中でも中心的な幹部俳優。

おお‐なかじろ【大中白】オホ‥

矢羽の一種。上下黒く、中央の白色の部分が大きいもの。

おおなか‐ぞうよう【大仲雑用】オホ‥ザフ‥

(「おおなか」は総水揚の意)漁船員に賃金を配分するとき、総漁獲高から先取り天引きする、食料・燃料などに要した直接経費。大仲。大仲経費。

おおなかとみ【大中臣】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】

おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】オホ‥

平安中期の歌人。伊勢神宮の祭主。梨壺の五人の一人。三十六歌仙の一人。坂上望城もちき・源順したごうらと共に後撰集を撰進。歌は拾遺集・後拾遺集などに入る。家集「能宣集」。(921〜991)

⇒おおなかとみ【大中臣】

おお‐ながれ【大流れ】オホ‥

貴人の飲みのこしを銚子に入れて臣下などに賜う酒。

おお‐なた【大鉈】オホ‥

大きな鉈。

⇒大鉈を振るう

おお‐なだい【大名題】オホ‥

①歌舞伎狂言の題名が1日を通じて1本であった時代に用いた標題。また、その標題を記して劇場正面に立てる大きな看板。↔小名題こなだい。

②名題役者の中でも中心的な幹部俳優。

⇒オート【auto】

おお‐とし【大年・大歳】オホ‥

(オオドシとも)

①大みそか。また、大みそかの夜。〈[季]冬〉。日本永代蔵4「元日より―までを一度に盛り付けて」

②木星の異名。たいさい。

③豊作。

⇒おおとし‐こし【大年越し】

⇒おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】

おお‐とじ【大刀自】オホ‥

①宮廷に仕える女の称。また、妃の次位の夫人の称。おとじ。欽明紀「青海夫人あおみのおおとじ」

②昔、造酒司みきのつかさにあった酒壺の一つ。

おおとし‐こし【大年越し】オホ‥

旧年を送って新年を迎えること。としこし。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】オホ‥

穀物の守護神。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おお‐どしま【大年増】オホ‥

年増の中でも年かさの女。

オートジャイロ【autogyro】

ヘリコプターに似た航空機の一種。プロペラによって前進し、その気流によって機体上部の回転翼が回転し揚力を得る。起動時だけエンジンで駆動するものもある。ジャイロ‐プレーン。

おお‐どしより【大年寄】オホ‥

豊臣時代の職名。大老の異称。また、江戸時代、大奥女中の最上位。↔小年寄

おお‐どた【大どた】オホ‥

(取引用語)相場がちょうどで、端数のないこと。金額が大きい場合にいう。

オート‐デート

(和製語auto-date)カメラで、撮影したときの年月日、日時を自動的にフィルムに記録する機構。

⇒オート【auto】

オート‐ドア

(和製語auto door)自動ドア。

⇒オート【auto】

オー‐ド‐トワレ【eau de toilette フランス】

(化粧用の水の意)芳香製品の一種。香料が香水(15〜30パーセント)とオー‐デ‐コロン(2〜5パーセント)の中間(5〜10パーセント)で、香りも香水より軽いもの。

おおとなぶら【大殿油】オホ‥

(オオトノアブラの約)宮殿や貴族の邸宅でともす灯火。源氏物語帚木「―近くて書ふみどもなど見給ふついでに」

おお‐とねり【大舎人】オホ‥

令制で、中務なかつかさ省大舎人寮に属し、宮中で宿直および供奉ぐぶなどに従事する職。

⇒おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】

おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】オホ‥

(オオトネリリョウとも)令制で、中務省に属し、大舎人に関する事務をつかさどった役所。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐とねり【大舎人】

おお‐との【大殿】オホ‥

①宮殿、貴人の邸宅の尊敬語。万葉集1「大宮はここと聞けども―はここと言へども」

②大臣の尊敬語。おとど。

③貴人の世子に対して、当主の尊敬語。また、当主の父をさすこともある。

⇒おおとの‐あぶら【大殿油】

⇒おおとの‐ごもり【大殿籠り】

⇒おおとの‐ごも・る【大殿籠る】

⇒おおとの‐ほがい【大殿祭】

おおとの‐あぶら【大殿油】オホ‥

⇒おおとなぶら。

⇒おお‐との【大殿】

おお‐とのい【大宿直】オホトノヰ

(「おほとのゐどころ」の略)大内裏を警衛する者の詰所。

おおとの‐ごもり【大殿籠り】オホ‥

貴人がおやすみになること。

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ごも・る【大殿籠る】オホ‥

〔自四〕

貴人の寝ることを敬っていう語。おやすみになる。伊勢物語「みこ、―・らで明かし給うてけり」

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ほがい【大殿祭】オホ‥ホガヒ

宮殿の火災その他の災難を祓い平安を祈る宮中の祭事。恒例の祭は神今食じんごんじき・新嘗にいなめ祭・大嘗だいじょう祭の時に、臨時の祭は皇居の移動、斎宮・斎院の卜定ぼくじょうの後に行われ、祝詞のりとを奏する。

⇒おお‐との【大殿】

オート‐バイ

(和製語auto bicycleから)発動機をそなえた二輪車。自動二輪車。単車。

⇒オート【auto】

おお‐とびで【大飛出】オホ‥

「飛出」参照。

オート‐フォーカス【autofocus】

レンズの自動焦点合せ。電子装置により被写体までの距離・焦点位置を検出し、焦点を合わせる。自動焦点。

⇒オート【auto】

オードブル【hors-d'oeuvre フランス】

(「本膳以外」の意)西洋料理の献立で、主要な料理の前に最初に出る軽い料理。冷製と温製とがある。前菜。

オートポイエーシス【autopoiesis】

自己制作を意味する造語で、システムを特徴づける概念。システムが構成要素を産出し、構成要素間の相互作用がシステムを再産出するという循環関係に基づいた自己生産システムのあり方をさす。チリの生物学者マトゥラーナ(H. Maturana1924〜)によって提唱され、ルーマンによって経済や社会のシステムに拡張された。

オートマ‐しゃ【オートマ車】

オートマチック自動車の略。変速装置が自動式の自動車。AT車。

オートマチック【automatic】

①自動的。

②自動拳銃。

③(automatic transmission)自動車の変速装置が自動式であること。AT

オートマット【automat】

自動装置。カメラのフィルムを自動的に巻き上げて一こま目で止める装置など。

オートマティスム【automatisme フランス】

〔美〕自動記述法。フロイトの精神分析学の手法を、ブルトンを始めとするシュールレアリストが芸術に適用、勢いに乗じて素速く書き進め、無意識に根ざす想像力を解放する基本方法としたもの。

オートマトン【automaton】

コンピューターを始めとする種々の計算機構の数学的なモデルの総称。入力と出力を結ぶ有限個の内部状態を考え、入力により内部状態が変わり、出力は内部状態の関数として定まる。

おおどまり【大泊】オホ‥

ロシア、サハリン(樺太)南部の都市コルサコフの、日本領時代の称。

オート‐ミール【oat meal】

燕麦を加熱してひき割りにするか、平たく押しつぶした食品。また、それを水・牛乳などで煮た粥かゆ。

⇒オート【oat】

オートメ

オートメーションの略。「―化」

オートメーション【automation】

自動化。生産・サービス・事務などにおいて、人間の作業の大部分を機械で置き換え、自動化すること。

おおとも【大友】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとも‐そうりん【大友宗麟】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】

おおとも【大伴】オホ‥

姓氏の一つ。古代の豪族。来目くめ部・靫負ゆげい部・佐伯部などを率いて大和政権に仕え、大連おおむらじとなるものがあった。のち伴とも氏。

⇒おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】

⇒おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】

⇒おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】

⇒おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】

⇒おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】

⇒おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】

⇒おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】

⇒おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】

⇒おおとも‐べ【大伴部】

おお‐ども【大供】オホ‥

(「子供」に対して作った語)子供っぽいことをするおとなをからかっていう語。

おお‐ともい【弁】オホトモヒ

(オホ(大)アトモヒ(率)の約か)「弁官べんかん」参照。〈倭名類聚鈔5〉

おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】オホ‥オホ‥

⇒おおえまる(大江丸)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐そうりん【大友宗麟】オホ‥

戦国時代の武将。名は義鎮よししげ。豊後の府内におり、九州のうち6カ国守護となる。キリシタンに帰依して、南蛮貿易を盛んにした。(1530〜1587)

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の【大伴の】オホ‥

〔枕〕

「みつ(見つ・三津)」「たかし(高師)」にかかる。

おおとも‐の‐おうじ【大友皇子】オホ‥ワウ‥

天智天皇の第1皇子。名は伊賀とも。671年天皇没後、近江朝廷の中心となったが、翌年壬申の乱に敗れて自殺。1870年(明治3)に弘文天皇と追諡ついしした。「懐風藻」所収の作品は堂々としていて、日本における漢詩の起りとされる。(在位671〜672)(648〜672)

おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】オホ‥

大和政権時代の豪族。武烈天皇から欽明天皇に至る5代の間、大連おおむらじとして権勢を張ったが対朝鮮政策につまずいて失脚。生没年未詳。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】オホ‥

平安前期の歌人。六歌仙の一人。近江国大友郷の人。歌は古今集・後撰集に入り、謡曲・歌舞伎などの題材となる。

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】オホ‥

⇒おおとものくろぬし(大友黒主)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】オホ‥ウヘ‥

奈良時代の歌人。旅人の妹、家持の叔母。穂積皇子に愛され、その没後、大伴宿奈麻呂すくなまろに嫁し坂上大嬢おおいらつめを生む。歌は万葉集に多く見え、才気豊かに技巧的な作風を示す。さかのえのいらつめ。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】オホ‥

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。史上の人名を利用。大納言大伴御行みゆき。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】オホ‥

奈良時代の歌人。安麻呂の子、家持の父。大宰帥だざいのそつとして筑紫へ下り、山上憶良と交わり、大納言となり帰京、翌年没。歌は万葉集に多く見え、文人的な風流の作が多い。(665〜731)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】オホ‥

古代の豪族・官人。安麻呂の兄。壬申の乱に天武天皇を助けて功あり、累進して大納言に至る。( 〜701)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】オホ‥

奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人。旅人の子。越中守を初め、中央・地方諸官を歴任、783年(延暦2)中納言。万葉集中歌数最も多く、その編纂者の一人に擬せられ、繊細で感傷的な歌風は万葉後期を代表する。(717?〜785)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】オホ‥

古代の豪族・官人。長徳の第6子。旅人の父。壬申の乱に戦功あり、大納言に任命され、大宰帥・大将軍を兼ねた。万葉集に歌を収める。( 〜714)

⇒おおとも【大伴】

オートモビル【automobile】

自動車。

おおとも‐べ【大伴部】オホ‥

大和時代に大伴氏が私有した部曲かきべ。

⇒おおとも【大伴】

おお‐とり【大鳥】オホ‥

①ツル・コウノトリのような大きな鳥。

②鵬ほう。

⇒おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】

⇒おおとり‐の【大鳥の】

おおとり【大鳥】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】

おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】オホ‥

おおまたに歩むこと。闊歩。

⇒おお‐とり【大鳥】

おお‐とりげ【大鳥毛】オホ‥

鷹または鶏・烏などの羽を植えた鳥毛の大形の器具。馬印や槍の鞘に使用。

おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】オホ‥

幕末・明治期の政治家。播磨出身。蘭学・兵学を学び、幕府に用いられ、歩兵奉行。戊辰戦争では榎本武揚らと箱館五稜郭に拠ったが敗れて帰順。日清戦争勃発の際、清国兼朝鮮公使。男爵。(1833〜1911)

⇒おおとり【大鳥】

おおとり‐じんじゃ【鷲神社】オホ‥

「酉とりの市」参照。

おおとり‐じんじゃ【大鳥神社】オホ‥

大阪府堺市鳳北町にある元官幣大社。祭神は大鳥連祖神おおとりのむらじのおやがみ・日本武尊やまとたけるのみこと。和泉国一の宮。

大鳥神社

撮影:的場 啓

⇒オート【auto】

おお‐とし【大年・大歳】オホ‥

(オオドシとも)

①大みそか。また、大みそかの夜。〈[季]冬〉。日本永代蔵4「元日より―までを一度に盛り付けて」

②木星の異名。たいさい。

③豊作。

⇒おおとし‐こし【大年越し】

⇒おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】

おお‐とじ【大刀自】オホ‥

①宮廷に仕える女の称。また、妃の次位の夫人の称。おとじ。欽明紀「青海夫人あおみのおおとじ」

②昔、造酒司みきのつかさにあった酒壺の一つ。

おおとし‐こし【大年越し】オホ‥

旧年を送って新年を迎えること。としこし。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おおとし‐の‐かみ【大年神・大歳神】オホ‥

穀物の守護神。

⇒おお‐とし【大年・大歳】

おお‐どしま【大年増】オホ‥

年増の中でも年かさの女。

オートジャイロ【autogyro】

ヘリコプターに似た航空機の一種。プロペラによって前進し、その気流によって機体上部の回転翼が回転し揚力を得る。起動時だけエンジンで駆動するものもある。ジャイロ‐プレーン。

おお‐どしより【大年寄】オホ‥

豊臣時代の職名。大老の異称。また、江戸時代、大奥女中の最上位。↔小年寄

おお‐どた【大どた】オホ‥

(取引用語)相場がちょうどで、端数のないこと。金額が大きい場合にいう。

オート‐デート

(和製語auto-date)カメラで、撮影したときの年月日、日時を自動的にフィルムに記録する機構。

⇒オート【auto】

オート‐ドア

(和製語auto door)自動ドア。

⇒オート【auto】

オー‐ド‐トワレ【eau de toilette フランス】

(化粧用の水の意)芳香製品の一種。香料が香水(15〜30パーセント)とオー‐デ‐コロン(2〜5パーセント)の中間(5〜10パーセント)で、香りも香水より軽いもの。

おおとなぶら【大殿油】オホ‥

(オオトノアブラの約)宮殿や貴族の邸宅でともす灯火。源氏物語帚木「―近くて書ふみどもなど見給ふついでに」

おお‐とねり【大舎人】オホ‥

令制で、中務なかつかさ省大舎人寮に属し、宮中で宿直および供奉ぐぶなどに従事する職。

⇒おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】

おおとねり‐の‐つかさ【大舎人寮】オホ‥

(オオトネリリョウとも)令制で、中務省に属し、大舎人に関する事務をつかさどった役所。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐とねり【大舎人】

おお‐との【大殿】オホ‥

①宮殿、貴人の邸宅の尊敬語。万葉集1「大宮はここと聞けども―はここと言へども」

②大臣の尊敬語。おとど。

③貴人の世子に対して、当主の尊敬語。また、当主の父をさすこともある。

⇒おおとの‐あぶら【大殿油】

⇒おおとの‐ごもり【大殿籠り】

⇒おおとの‐ごも・る【大殿籠る】

⇒おおとの‐ほがい【大殿祭】

おおとの‐あぶら【大殿油】オホ‥

⇒おおとなぶら。

⇒おお‐との【大殿】

おお‐とのい【大宿直】オホトノヰ

(「おほとのゐどころ」の略)大内裏を警衛する者の詰所。

おおとの‐ごもり【大殿籠り】オホ‥

貴人がおやすみになること。

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ごも・る【大殿籠る】オホ‥

〔自四〕

貴人の寝ることを敬っていう語。おやすみになる。伊勢物語「みこ、―・らで明かし給うてけり」

⇒おお‐との【大殿】

おおとの‐ほがい【大殿祭】オホ‥ホガヒ

宮殿の火災その他の災難を祓い平安を祈る宮中の祭事。恒例の祭は神今食じんごんじき・新嘗にいなめ祭・大嘗だいじょう祭の時に、臨時の祭は皇居の移動、斎宮・斎院の卜定ぼくじょうの後に行われ、祝詞のりとを奏する。

⇒おお‐との【大殿】

オート‐バイ

(和製語auto bicycleから)発動機をそなえた二輪車。自動二輪車。単車。

⇒オート【auto】

おお‐とびで【大飛出】オホ‥

「飛出」参照。

オート‐フォーカス【autofocus】

レンズの自動焦点合せ。電子装置により被写体までの距離・焦点位置を検出し、焦点を合わせる。自動焦点。

⇒オート【auto】

オードブル【hors-d'oeuvre フランス】

(「本膳以外」の意)西洋料理の献立で、主要な料理の前に最初に出る軽い料理。冷製と温製とがある。前菜。

オートポイエーシス【autopoiesis】

自己制作を意味する造語で、システムを特徴づける概念。システムが構成要素を産出し、構成要素間の相互作用がシステムを再産出するという循環関係に基づいた自己生産システムのあり方をさす。チリの生物学者マトゥラーナ(H. Maturana1924〜)によって提唱され、ルーマンによって経済や社会のシステムに拡張された。

オートマ‐しゃ【オートマ車】

オートマチック自動車の略。変速装置が自動式の自動車。AT車。

オートマチック【automatic】

①自動的。

②自動拳銃。

③(automatic transmission)自動車の変速装置が自動式であること。AT

オートマット【automat】

自動装置。カメラのフィルムを自動的に巻き上げて一こま目で止める装置など。

オートマティスム【automatisme フランス】

〔美〕自動記述法。フロイトの精神分析学の手法を、ブルトンを始めとするシュールレアリストが芸術に適用、勢いに乗じて素速く書き進め、無意識に根ざす想像力を解放する基本方法としたもの。

オートマトン【automaton】

コンピューターを始めとする種々の計算機構の数学的なモデルの総称。入力と出力を結ぶ有限個の内部状態を考え、入力により内部状態が変わり、出力は内部状態の関数として定まる。

おおどまり【大泊】オホ‥

ロシア、サハリン(樺太)南部の都市コルサコフの、日本領時代の称。

オート‐ミール【oat meal】

燕麦を加熱してひき割りにするか、平たく押しつぶした食品。また、それを水・牛乳などで煮た粥かゆ。

⇒オート【oat】

オートメ

オートメーションの略。「―化」

オートメーション【automation】

自動化。生産・サービス・事務などにおいて、人間の作業の大部分を機械で置き換え、自動化すること。

おおとも【大友】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとも‐そうりん【大友宗麟】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】

おおとも【大伴】オホ‥

姓氏の一つ。古代の豪族。来目くめ部・靫負ゆげい部・佐伯部などを率いて大和政権に仕え、大連おおむらじとなるものがあった。のち伴とも氏。

⇒おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】

⇒おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】

⇒おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】

⇒おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】

⇒おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】

⇒おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】

⇒おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】

⇒おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】

⇒おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】

⇒おおとも‐べ【大伴部】

おお‐ども【大供】オホ‥

(「子供」に対して作った語)子供っぽいことをするおとなをからかっていう語。

おお‐ともい【弁】オホトモヒ

(オホ(大)アトモヒ(率)の約か)「弁官べんかん」参照。〈倭名類聚鈔5〉

おおとも‐おおえまる【大伴大江丸】オホ‥オホ‥

⇒おおえまる(大江丸)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐そうりん【大友宗麟】オホ‥

戦国時代の武将。名は義鎮よししげ。豊後の府内におり、九州のうち6カ国守護となる。キリシタンに帰依して、南蛮貿易を盛んにした。(1530〜1587)

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の【大伴の】オホ‥

〔枕〕

「みつ(見つ・三津)」「たかし(高師)」にかかる。

おおとも‐の‐おうじ【大友皇子】オホ‥ワウ‥

天智天皇の第1皇子。名は伊賀とも。671年天皇没後、近江朝廷の中心となったが、翌年壬申の乱に敗れて自殺。1870年(明治3)に弘文天皇と追諡ついしした。「懐風藻」所収の作品は堂々としていて、日本における漢詩の起りとされる。(在位671〜672)(648〜672)

おおとも‐の‐かなむら【大伴金村】オホ‥

大和政権時代の豪族。武烈天皇から欽明天皇に至る5代の間、大連おおむらじとして権勢を張ったが対朝鮮政策につまずいて失脚。生没年未詳。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐くろぬし【大友黒主・大伴黒主】オホ‥

平安前期の歌人。六歌仙の一人。近江国大友郷の人。歌は古今集・後撰集に入り、謡曲・歌舞伎などの題材となる。

⇒おおとも【大友】

おおとも‐の‐くろぬし【大伴黒主】オホ‥

⇒おおとものくろぬし(大友黒主)。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐さかのうえのいらつめ【大伴坂上郎女】オホ‥ウヘ‥

奈良時代の歌人。旅人の妹、家持の叔母。穂積皇子に愛され、その没後、大伴宿奈麻呂すくなまろに嫁し坂上大嬢おおいらつめを生む。歌は万葉集に多く見え、才気豊かに技巧的な作風を示す。さかのえのいらつめ。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐だいなごん【大伴大納言】オホ‥

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。史上の人名を利用。大納言大伴御行みゆき。

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐たびと【大伴旅人】オホ‥

奈良時代の歌人。安麻呂の子、家持の父。大宰帥だざいのそつとして筑紫へ下り、山上憶良と交わり、大納言となり帰京、翌年没。歌は万葉集に多く見え、文人的な風流の作が多い。(665〜731)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐みゆき【大伴御行】オホ‥

古代の豪族・官人。安麻呂の兄。壬申の乱に天武天皇を助けて功あり、累進して大納言に至る。( 〜701)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やかもち【大伴家持】オホ‥

奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人。旅人の子。越中守を初め、中央・地方諸官を歴任、783年(延暦2)中納言。万葉集中歌数最も多く、その編纂者の一人に擬せられ、繊細で感傷的な歌風は万葉後期を代表する。(717?〜785)

⇒おおとも【大伴】

おおとも‐の‐やすまろ【大伴安麻呂】オホ‥

古代の豪族・官人。長徳の第6子。旅人の父。壬申の乱に戦功あり、大納言に任命され、大宰帥・大将軍を兼ねた。万葉集に歌を収める。( 〜714)

⇒おおとも【大伴】

オートモビル【automobile】

自動車。

おおとも‐べ【大伴部】オホ‥

大和時代に大伴氏が私有した部曲かきべ。

⇒おおとも【大伴】

おお‐とり【大鳥】オホ‥

①ツル・コウノトリのような大きな鳥。

②鵬ほう。

⇒おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】

⇒おおとり‐の【大鳥の】

おおとり【大鳥】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】

おおとり‐あゆみ【大鳥歩み】オホ‥

おおまたに歩むこと。闊歩。

⇒おお‐とり【大鳥】

おお‐とりげ【大鳥毛】オホ‥

鷹または鶏・烏などの羽を植えた鳥毛の大形の器具。馬印や槍の鞘に使用。

おおとり‐けいすけ【大鳥圭介】オホ‥

幕末・明治期の政治家。播磨出身。蘭学・兵学を学び、幕府に用いられ、歩兵奉行。戊辰戦争では榎本武揚らと箱館五稜郭に拠ったが敗れて帰順。日清戦争勃発の際、清国兼朝鮮公使。男爵。(1833〜1911)

⇒おおとり【大鳥】

おおとり‐じんじゃ【鷲神社】オホ‥

「酉とりの市」参照。

おおとり‐じんじゃ【大鳥神社】オホ‥

大阪府堺市鳳北町にある元官幣大社。祭神は大鳥連祖神おおとりのむらじのおやがみ・日本武尊やまとたけるのみこと。和泉国一の宮。

大鳥神社

撮影:的場 啓

おおとり‐づくり【大鳥造】オホ‥

神社本殿の一形式。切妻造、妻入りで、入口が中央につく。堺市の大鳥神社の形式。

おおとり‐の【大鳥の】オホ‥

〔枕〕

「はがひ(羽交)」にかかる。

⇒おお‐とり【大鳥】

オート‐リバース

(automatic reverse)オーディオ‐テープの録音・再生時の走行方向の反転を、テープの終端や特定箇所の検出によって自動的に行う機能。

⇒オート【auto】

おおど・るオホドル

〔自四・下二〕

⇒おぼとる

オート‐レース【auto race】

オートバイ・自動車などの競走。特に、賭けの対象として公的に行うオートバイの競走。

⇒オート【auto】

おお‐とろ【大とろ】オホ‥

マグロのとろのうち、最も脂肪分に富み濃厚な味の部分。

おお‐どろ【大どろ】オホ‥

歌舞伎囃子の一つ。どろどろを大きく(強く)打つもの。幽霊・妖怪などの出入に用いる。大どろどろ。

オート‐ロック

(和製語auto lock)ドアを閉めると自動的に施錠する装置。自動施錠。

⇒オート【auto】

おお‐な【大名】オホ‥

村または町を大わけした区域の名。おおあざ。↔小名こな

オーナー【owner】

(持主の意)

①会社・店舗などの所有者。

②持船を自分で運航しない船主。

⇒オーナー‐シェフ

⇒オーナー‐ドライバー【owner-driver】

オーナー‐シェフ

(和製語owner chef)レストランの経営者でもある料理長。

⇒オーナー【owner】

オーナー‐ドライバー【owner-driver】

自分の所有する乗用車を自分で運転する人。

⇒オーナー【owner】

おおな‐おおなオホナオホナ

〔副〕

(「あふなあふな」と同語とする説もある)

①軽々しく。うっかり。源氏物語胡蝶「―なほざりごと、うち出で給ふべくもあらず」

②あっさりと。簡単に。蜻蛉日記中「―射伏せられぬ」

→おうなおうな

おお‐なおび【大直毘】オホナホビ

(「なおび」は物忌みから平常に復し、また凶事を吉事に転ずる意)大直毘神の祭。また、大直毘神の略。古今和歌集大歌所御歌「―の歌、新しき年の始に」

⇒おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】

おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】オホナホビ‥

凶事を吉事に転ずる神。→直日神なおびのかみ

⇒おお‐なおび【大直毘】

おお‐なかぐろ【大中黒】オホ‥

①矢羽の一種。中黒の部分の大きいもの。平家物語8「―の矢負ひ」

②紋所の名。中黒の「一」の字の特に太いもの。一つ引両の一種で、新田氏の紋として有名。新田一つ引き。

大中黒

おおとり‐づくり【大鳥造】オホ‥

神社本殿の一形式。切妻造、妻入りで、入口が中央につく。堺市の大鳥神社の形式。

おおとり‐の【大鳥の】オホ‥

〔枕〕

「はがひ(羽交)」にかかる。

⇒おお‐とり【大鳥】

オート‐リバース

(automatic reverse)オーディオ‐テープの録音・再生時の走行方向の反転を、テープの終端や特定箇所の検出によって自動的に行う機能。

⇒オート【auto】

おおど・るオホドル

〔自四・下二〕

⇒おぼとる

オート‐レース【auto race】

オートバイ・自動車などの競走。特に、賭けの対象として公的に行うオートバイの競走。

⇒オート【auto】

おお‐とろ【大とろ】オホ‥

マグロのとろのうち、最も脂肪分に富み濃厚な味の部分。

おお‐どろ【大どろ】オホ‥

歌舞伎囃子の一つ。どろどろを大きく(強く)打つもの。幽霊・妖怪などの出入に用いる。大どろどろ。

オート‐ロック

(和製語auto lock)ドアを閉めると自動的に施錠する装置。自動施錠。

⇒オート【auto】

おお‐な【大名】オホ‥

村または町を大わけした区域の名。おおあざ。↔小名こな

オーナー【owner】

(持主の意)

①会社・店舗などの所有者。

②持船を自分で運航しない船主。

⇒オーナー‐シェフ

⇒オーナー‐ドライバー【owner-driver】

オーナー‐シェフ

(和製語owner chef)レストランの経営者でもある料理長。

⇒オーナー【owner】

オーナー‐ドライバー【owner-driver】

自分の所有する乗用車を自分で運転する人。

⇒オーナー【owner】

おおな‐おおなオホナオホナ

〔副〕

(「あふなあふな」と同語とする説もある)

①軽々しく。うっかり。源氏物語胡蝶「―なほざりごと、うち出で給ふべくもあらず」

②あっさりと。簡単に。蜻蛉日記中「―射伏せられぬ」

→おうなおうな

おお‐なおび【大直毘】オホナホビ

(「なおび」は物忌みから平常に復し、また凶事を吉事に転ずる意)大直毘神の祭。また、大直毘神の略。古今和歌集大歌所御歌「―の歌、新しき年の始に」

⇒おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】

おおなおび‐の‐かみ【大直毘神】オホナホビ‥

凶事を吉事に転ずる神。→直日神なおびのかみ

⇒おお‐なおび【大直毘】

おお‐なかぐろ【大中黒】オホ‥

①矢羽の一種。中黒の部分の大きいもの。平家物語8「―の矢負ひ」

②紋所の名。中黒の「一」の字の特に太いもの。一つ引両の一種で、新田氏の紋として有名。新田一つ引き。

大中黒

おお‐なかじろ【大中白】オホ‥

矢羽の一種。上下黒く、中央の白色の部分が大きいもの。

おおなか‐ぞうよう【大仲雑用】オホ‥ザフ‥

(「おおなか」は総水揚の意)漁船員に賃金を配分するとき、総漁獲高から先取り天引きする、食料・燃料などに要した直接経費。大仲。大仲経費。

おおなかとみ【大中臣】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】

おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】オホ‥

平安中期の歌人。伊勢神宮の祭主。梨壺の五人の一人。三十六歌仙の一人。坂上望城もちき・源順したごうらと共に後撰集を撰進。歌は拾遺集・後拾遺集などに入る。家集「能宣集」。(921〜991)

⇒おおなかとみ【大中臣】

おお‐ながれ【大流れ】オホ‥

貴人の飲みのこしを銚子に入れて臣下などに賜う酒。

おお‐なた【大鉈】オホ‥

大きな鉈。

⇒大鉈を振るう

おお‐なだい【大名題】オホ‥

①歌舞伎狂言の題名が1日を通じて1本であった時代に用いた標題。また、その標題を記して劇場正面に立てる大きな看板。↔小名題こなだい。

②名題役者の中でも中心的な幹部俳優。

おお‐なかじろ【大中白】オホ‥

矢羽の一種。上下黒く、中央の白色の部分が大きいもの。

おおなか‐ぞうよう【大仲雑用】オホ‥ザフ‥

(「おおなか」は総水揚の意)漁船員に賃金を配分するとき、総漁獲高から先取り天引きする、食料・燃料などに要した直接経費。大仲。大仲経費。

おおなかとみ【大中臣】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】

おおなかとみ‐の‐よしのぶ【大中臣能宣】オホ‥

平安中期の歌人。伊勢神宮の祭主。梨壺の五人の一人。三十六歌仙の一人。坂上望城もちき・源順したごうらと共に後撰集を撰進。歌は拾遺集・後拾遺集などに入る。家集「能宣集」。(921〜991)

⇒おおなかとみ【大中臣】

おお‐ながれ【大流れ】オホ‥

貴人の飲みのこしを銚子に入れて臣下などに賜う酒。

おお‐なた【大鉈】オホ‥

大きな鉈。

⇒大鉈を振るう

おお‐なだい【大名題】オホ‥

①歌舞伎狂言の題名が1日を通じて1本であった時代に用いた標題。また、その標題を記して劇場正面に立てる大きな看板。↔小名題こなだい。

②名題役者の中でも中心的な幹部俳優。

おお‐どころ【大所】オホ‥🔗⭐🔉

おお‐どころ【大所】オホ‥

①大きな構えの家。大家たいけ。資産家。

②おもだった人。大きな勢力のある人。大家たいか。「町の―」

たい‐しょ【大所】🔗⭐🔉

たい‐しょ【大所】

①大きな神社。また、大きな寺院。義経記7「さすがにわが朝には熊野羽黒とて―にて候ぞかし」

②晴れの場所。風姿花伝「押し出だしたる―、貴所の御前などにて」

③大きな立場。

⇒大所高所から

○大所高所からたいしょこうしょから🔗⭐🔉

○大所高所からたいしょこうしょから

個々の事や小さな事にこだわらず、大きな視野で。

⇒たい‐しょ【大所】

たいじょ‐だて【怠状立て】

⇒たいじょうだて。浄瑠璃、日本振袖始「今捕へて籠に入れ、―して放さんと」

たい‐しょっかん【大織冠】‥シヨククワン

①647年(大化3)制定された十三階冠位より664年の二十六階冠位までの最高の位階(後の正一位に相当)。

②(唯一人、授けられたので)特に藤原鎌足の称。

たいしょっかん【大職冠】‥シヨククワン

⇒たいしょかん

だいしょ‐にん【代書人】

①代書する人。

②行政書士・司法書士の前身。特に前者を指すことが多い。

⇒だい‐しょ【代書】

だい‐しらず【題知らず・題不知】

和歌の題や詠まれた事情が不明なこと。また、その歌。詞書ことばがきの一種として用いられた。

だい‐じり【台尻】

小銃の銃床の下端。銃床。

だいし‐りゅう【大師流】‥リウ

弘法大師空海を開祖とすると称する書道の一流派。中世末に空海の書風を誇張して創始。また賀茂流の別称。

⇒だい‐し【大師】

たい・じる【退治る】‥ヂル

〔他上一〕

(「退治」の動詞化)退治する。討ち平らげる。ほろぼす。人情本、春色梅美婦祢「盗賊どろぼうを―・じるつもりで出かけやせう」

タイ‐シルク【Thai silk】

タイ国の伝統的手織り絹織物。経たて糸に極細の絹糸、緯よこ糸に紬つむぎ糸を使った平織り。

たい‐しろ【対代・台代】

寝殿造で、対屋たいのやの代りとする放ち出でまたは廊ろう。

広辞苑に「大所」で始まるの検索結果 1-6。