複数辞典一括検索+![]()

![]()

おな‐ご【女子】ヲナ‥🔗⭐🔉

おな‐ご【女子】ヲナ‥

(ヲンナゴの約)

①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」

②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」

③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」

⇒おなご‐おうぎ【女子扇】

⇒おなご‐ぎ【女子気】

⇒おなご‐しゅう【女子衆】

⇒おなご‐じょたい【女子所帯】

⇒おなご‐だけ【女子竹】

⇒おなご‐だて【女子達・女侠】

⇒おなご‐なおし【女子直し】

⇒おなご‐みず【女子水】

⇒おなご‐むすび【女子結び】

⇒おなご‐らし・い【女子らしい】

⇒おなご‐わざ【女子業】

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ🔗⭐🔉

おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ

女持ちの小さな扇。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥

女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥

(「おなごしゅ」「おなごし」とも)

①女たち。

②女中。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥

女だけで男のいない所帯。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥

メダケの別称。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥

女の侠客きょうかく。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ🔗⭐🔉

おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ

下女を引き上げて嫁とすること。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ🔗⭐🔉

おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ

軟水。↔男水おとこみず。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥

(→)「おんなむすび」に同じ。

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥

〔形〕

①女としてふさわしいさまである。しとやかである。

②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」

⇒おな‐ご【女子】

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥🔗⭐🔉

おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥

女のする仕事。女にふさわしい仕事。

⇒おな‐ご【女子】

おみな‐ご【女子】ヲミナ‥🔗⭐🔉

おみな‐ご【女子】ヲミナ‥

女の子。女児。

⇒おみな【女】

おんな‐ご【女子】ヲンナ‥🔗⭐🔉

おんな‐ご【女子】ヲンナ‥

①むすめ。女児。

②女。婦人。

⇒おんな【女】

おんな‐こども【女子供】ヲンナ‥🔗⭐🔉

おんな‐こども【女子供】ヲンナ‥

①女と子供。

②女の子供。

⇒おんな【女】

おんな‐の‐こ【女の子】ヲンナ‥🔗⭐🔉

おんな‐の‐こ【女の子】ヲンナ‥

①女である子供。女児。

②むすめ。

③若い女。

⇒おんな【女】

じょ‐し【女子】ヂヨ‥🔗⭐🔉

じょ‐し【女子】ヂヨ‥

①おんなのこ。娘。

②おんな。女性。婦人。「―大学」↔男子。

⇒じょし‐がくしゅういん【女子学習院】

⇒じょし‐かつれい【女子割礼】

⇒じょし‐こうとうしはんがっこう【女子高等師範学校】

⇒じょしさべつ‐てっぱい‐じょうやく【女子差別撤廃条約】

⇒じょし‐しはんがっこう【女子師範学校】

⇒じょし‐せいねんだん【女子青年団】

⇒じょし‐だい【女子大】

⇒じょし‐ていしんたい【女子挺身隊】

⇒じょし‐びじゅつだいがく【女子美術大学】

⇒女子と小人とは養い難し

じょし‐がくしゅういん【女子学習院】ヂヨ‥シフヰン🔗⭐🔉

じょし‐がくしゅういん【女子学習院】ヂヨ‥シフヰン

皇族・華族の女子の教育機関として設けられた学校。宮内省所管。1885年(明治18)華族女学校、1906年学習院に合併され学習院女学部と改称、18年(大正7)独立して女子学習院。第二次大戦後は学習院に統合。

⇒じょ‐し【女子】

じょしさべつ‐てっぱい‐じょうやく【女子差別撤廃条約】ヂヨ‥デウ‥🔗⭐🔉

じょしさべつ‐てっぱい‐じょうやく【女子差別撤廃条約】ヂヨ‥デウ‥

女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために、すべての適切な措置をとることを義務づけた国際条約。履行状況を審査する国際機関として、女子差別撤廃委員会を設置。1979年の国連総会で採択、81年に発効。日本は85年に批准。

→文献資料[女子差別撤廃条約]

⇒じょ‐し【女子】

じょし‐せいねんだん【女子青年団】ヂヨ‥🔗⭐🔉

じょし‐せいねんだん【女子青年団】ヂヨ‥

青年期の女子を会員として組織し、修養・親睦・奉仕等を目的とした団体。昭和初期、各地に結成。

⇒じょ‐し【女子】

じょし‐だい【女子大】ヂヨ‥🔗⭐🔉

じょし‐だい【女子大】ヂヨ‥

女子大学の略。女子のみが学生として入学を許される大学。

⇒じょ‐し【女子】

じょし‐ていしんたい【女子挺身隊】ヂヨ‥🔗⭐🔉

じょし‐ていしんたい【女子挺身隊】ヂヨ‥

太平洋戦争下の女子の勤労動員組織。満12歳以上40歳未満の未婚女子により居住地・職場で編成。1年間工場・農村で勤労奉仕。朝鮮・台湾でも実施。

⇒じょ‐し【女子】

○女子と小人とは養い難しじょしとしょうじんとはやしないがたし🔗⭐🔉

○女子と小人とは養い難しじょしとしょうじんとはやしないがたし

[論語陽貨]女性と小人物は、近づければ無遠慮になり、遠ざければうらみを抱くので、扱いにくい。

⇒じょ‐し【女子】

しょじにん‐ばらい【所持人払い】‥ヂ‥バラヒ

特定の受取人を指定せず、所持人に券面の金額を支払うべき旨を記した小切手などの形式。持参人払い。無記名式。

⇒しょ‐じ【所持】

しょし‐はっと【諸士法度】

江戸幕府の法令。1635年(寛永12)、旗本・御家人を対象に軍役・倹約・徒党・相続・衣服などについて定めたもの。旗本法度。→武家諸法度

⇒しょ‐し【諸士】

じょし‐びじゅつだいがく【女子美術大学】ヂヨ‥

私立大学の一つ。1900年(明治33)創立の女子美術学校が29年専門学校に昇格。49年新制大学となる。本部は東京都杉並区。

⇒じょ‐し【女子】

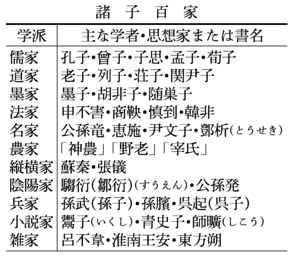

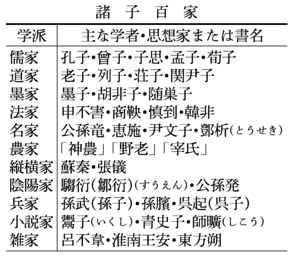

しょし‐ひゃっか【諸子百家】‥ヒヤク‥

春秋戦国時代に現れた多くの思想家の総称。また、その学派・学説。

諸子百家(表)

⇒しょ‐し【諸子】

しょじひん‐けんさ【所持品検査】‥ヂ‥

〔法〕警察官の職務質問に付随して行われる、対象者が所持する物の検査。

⇒しょ‐じ【所持】

じょじ‐ぶん【叙事文】

叙事体の文章。歴史・記録など。↔叙景文

⇒じょ‐じ【叙事】

じょじ‐ほう【序次法】‥ハフ

近から遠に、易から難に、既知から未知にというように、順序よく述べてゆく文章表現法。

⇒じょ‐じ【序次】

じょじほんぎいちらん【助辞本義一覧】

「てにをは」の研究書。橘守部著。2巻。1835年(天保6)成り、38年刊。本居宣長の「てにをは紐鏡」「詞ことばの玉緒」を補正し、主として助辞を音義説で説明。

じょ‐しま【徐志摩】

(Xu Zhimo)中国の詩人。本名、徐章垿。浙江の人。英米留学で近代詩を学び、新詩壇の中心となる。北京大などで英文学を教えるかたわら、サロンの新月社を設立。上海では新月書店を開いたが、事故死。(1897〜1931)

しょ‐しゃ【書写】

①書きうつすこと。筆写。「経典を―する」

②小学校・中学校の国語科の一科目。文字を正しく書くことを目的とする。習字。

⇒しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

⇒しょしゃ‐でら【書写寺】

しょ‐しゃ【諸社】

①多くの神社。

②もと官社に対して、府県社・郷社・村社・無格社の総称。民社。

③多くの会社。

⇒しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

書物を書写した際に新たに記した奥書。もとの底本にあった本奥書ほんおくがきに対していう。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょ‐じゃく【書籍】

⇒しょせき。

⇒しょじゃく‐かん【書籍館】

しょ‐じゃく【諸釈】

いろいろな仏典の解釈書。

じょ‐しゃく【叙爵】

①爵位を授けられること。

②初めて従五位下に叙せられること。今昔物語集31「―して後にぞ下りける」

じょ‐しゃく【除籍】ヂヨ‥

⇒じょせき1

しょじゃく‐かん【書籍館】‥クワン

(ショセキカンとも)

①図書館の旧称。

②1872年(明治5)文部省が紅葉山文庫・昌平黌しょうへいこう等の蔵本をもとに設立した日本で最初の公立図書館。帝国図書館の前身。

⇒しょ‐じゃく【書籍】

しょしゃ‐でら【書写寺】

円教えんぎょう寺の異称。そさでら。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

江戸幕府の法令。1665年(寛文5)、諸宗寺院法度と同時に公布。神事・祭礼・修理の怠慢を戒めるとともに、神職の位階・装束に対する吉田家の支配を規定。

⇒しょ‐しゃ【諸社】

しょ‐しゅ【処守】

[孟子告子下]とどまって守ること。留守番をすること。また、留守居の役人。

しょ‐しゅ【書手】

①写字をする人。写字生。

②一本御書所いっぽんのごしょどころの主典さかん。

しょ‐しゅ【諸種】

多くの種類。いろいろ。

しょ‐じゅ【書儒】

書博士しょはかせの唐名。

じょ‐しゅ【女主】ヂヨ‥

①女の君主。

②女主人。にょしゅ。

じょ‐しゅ【助手】

①仕事の補助をする人。

②大学で、教授・准教授の職務を助ける教員。

⇒じょしゅ‐せき【助手席】

じょ‐じゅ【女孺】ヂヨ‥

召使いの小女。にょじゅ。

しょ‐しゅう【初秋】‥シウ

①秋のはじめ。はつあき。

②陰暦7月の異称。孟秋。

しょ‐しゅう【所収】‥シウ

その書物に収められていること。「―の論文」

しょ‐しゅう【諸宗】

主に仏教で、多くの宗派。多くの宗旨。

⇒しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】

しょ‐じゅう【初重】‥ヂユウ

①声明しょうみょうで、低・中・高の三つの音域のうち、最も低いもの。また、その音域による類型化された旋律。

②平家(平曲)の曲節の一つ。最低音の節で語る部分。太平記21「覚一―の乙に収めて歌ひすましたりければ」

③第1段階。初段。〈日葡辞書〉

しょ‐じゅう【所従】

①従者。家来。平家物語1「大国あまた給はつて、子息―朝恩にほこれり」

②中世の隷属民の称。「下人げにん―」

じょ‐しゅう【女囚】ヂヨシウ

女性の囚人。

じょしゅう【徐州】‥シウ

(Xuzhou)

①禹貢うこうの九州の一つ。今の中国山東省南部および江蘇・安徽省北部の地。

②江蘇省北西部の都市。京滬けいこ・隴海ろうかい両線の交わる交通の要衝。古く楚の項羽が都を置いた。1938年(昭和13)日中両軍の大会戦、48年国共両軍の淮海わいかい戦役があった。人口168万(2000)。

じょ‐しゅう【除臭】ヂヨシウ

臭気を除き去ること。脱臭。

しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】‥ヰン‥

江戸幕府が仏教の諸宗および寺院・僧侶を統制下に収めるために、1601〜65年(慶長6〜寛文5)制定した法令。特に65年の初の全宗派共通の統一的法度をいう。寺院法度。

⇒しょ‐しゅう【諸宗】

じょしゅ‐せき【助手席】

自動車などで、運転者が座る席の隣の席。助手台。

⇒じょ‐しゅ【助手】

しょ‐しゅつ【初出】

一続きのものの中で、はじめて出てくること。「―の漢字」

しょ‐しゅつ【所出】

①うまれ。出生しゅっしょう。

②でどころ。

しょ‐しゅつ【庶出】

妾腹のうまれ。↔嫡出ちゃくしゅつ

しょ‐じゅつ【所述】

述べてある事柄。述べ言うこと。

じょ‐じゅつ【叙述】

物事のありさまや考えなどを、順を追って述べること。「ありのままに―する」

⇒じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】

じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】‥ハフ

〔言〕(predicative use)形容詞の用法の一つ。文の述語または述語の中心的成分となる用法。「この花は赤い」で、形容詞「赤い」が文の述語として用いられている類。↔限定用法

⇒じょ‐じゅつ【叙述】

しょ‐しゅん【初春】

①春のはじめ。はつはる。〈[季]春〉

②陰暦正月の称。孟春。〈[季]新年〉

しょ‐じゅん【初旬】

月の初めの10日間。上旬。

しょ‐しょ【処処・所所】

あちこち。ここかしこ。「―方々」

しょ‐しょ【処暑】

(暑さがおさまる意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が150度の時で、暑さが止み、新涼が間近い日。7月の中ちゅう。太陽暦の8月23日頃に当たる。

しょ‐しょ【諸処・諸所】

さまざまな場所。あちこち。方々。

しょ‐じょ【処女】‥ヂヨ

①(「家に処いる女」の意)未婚の女。まだ男性に接しない女性。きむすめ。

②(接頭語的に)

㋐人が一度も手をつけず、自然のままであること。「―峰」

㋑初めて物事をすること。今までに経験のないこと。「―出版」

⇒しょじょ‐きゅう【処女宮】

⇒しょじょ‐こうかい【処女航海】

⇒しょじょ‐こうたん【処女降誕】

⇒しょじょ‐さく【処女作】

⇒しょじょ‐じゅたい【処女受胎】

⇒しょじょ‐せいしょく【処女生殖】

⇒しょじょ‐ち【処女地】

⇒しょじょ‐まく【処女膜】

⇒しょじょ‐りん【処女林】

しょ‐じょ【初叙】

初めて位階・勲等に叙せられること。

しょ‐じょ【沮洳】

①低くて水はけが悪く、じめじめした土地。湿地。

②転じて、獄屋。「―場」

しょ‐じょ【庶女】‥ヂヨ

庶民の娘。平民の女。

じょ‐しょ【除書】ヂヨ‥

(→)除目じもくに同じ。

じょ‐じょ【徐徐】

(多く「―に」の形で)ゆるやかに進むさま。少しずつ変化するさま。ゆっくり。だんだん。「―に歩を進める」「―に水位があがる」

じょ‐じょ【除叙】ヂヨ‥

除官と叙位。

しょ‐しょう【所生】‥シヤウ

⇒しょせい。今昔物語集2「諸の不浄―の類」

しょ‐しょう【所掌】‥シヤウ

①つかさどること。

②法令上、一定の事務が特定の行政機関の管轄にあること。所管。所轄。

しょ‐しょう【所証】

〔仏〕さとり。証果。

しょ‐しょう【書証】

〔法〕

①民事訴訟上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べ。

②刑事訴訟上、証拠書類と証拠物たる書面をいう。→人証じんしょう→物証

しょ‐しょう【諸将】‥シヤウ

多くの大将たち。

しょ‐じょう【書状】‥ジヤウ

てがみ。書簡。「―を認したためる」

⇒しょじょう‐じしゃ【書状侍者】

じょ‐しょう【女将】ヂヨシヤウ

料亭・旅館などの女主人。おかみ。

じょ‐しょう【序章】‥シヤウ

①(著述の)序論に当たる章。初めの章。

②(比喩的に)物事の初め。

じょ‐しょう【叙唱】‥シヤウ

〔音〕(→)レチタティーヴォのこと。

じょ‐じょう【如上】‥ジヤウ

上に述べたところ。上述。「―の方針に沿う」

じょ‐じょう【助成】‥ジヤウ

⇒じょせい。平家物語5「殊に貴賤道俗―を蒙りて」。〈日葡辞書〉

じょ‐じょう【抒情・叙情】‥ジヤウ

(「抒」はのべる意)自分の感情を述べ表すこと。

⇒じょじょう‐し【抒情詩】

⇒じょじょう‐てき【抒情的】

じょ‐じょう【叙上】‥ジヤウ

前に述べたこと。如上。上述。

じょじょうかようしゅう【抒情歌謡集】‥ジヤウ‥エウシフ

(Lyrical Ballads)ワーズワースとコールリッジとの共著の詩集。前者の「ルーシー詩群」や後者の「老水夫行」を含む。1798年刊、1800年改訂再版。紋切型の詩語を排し、日常語を用いて詩作すべきとした再版序文はイギリス‐ロマン主義の宣言とみなされ、島崎藤村の詩歌論に影響を及ぼした。

じょじょう‐し【抒情詩】‥ジヤウ‥

(lyric)本来は叙事詩・劇詩とともに、詩の三大部門の一つ。作者自身の感動や情緒を表現する形式をとった韻文の作品。近代では詩の主流をなす。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

しょじょう‐じしゃ【書状侍者】‥ジヤウ‥

禅宗で、長老の側に侍って書状を認したためる僧。書記。

⇒しょ‐じょう【書状】

じょじょう‐てき【抒情的】‥ジヤウ‥

感情豊かで情緒的なさま。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

じょ‐じょうふ【女丈夫】ヂヨヂヤウ‥

気が強くてしっかりしている女。女傑。泉鏡花、義血侠血「気を吐くこと虹の如くなりし―なるか」

しょじょ‐きゅう【処女宮】‥ヂヨ‥

(Virgo ラテン)黄道十二宮の第6宮。紀元前2世紀には乙女座おとめざに相当していたが、現在では獅子座ししざの西部から乙女座の西部を占める。太陽は8月24日頃から9月24日頃までこの宮にある。室女宮。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しょく【所職】

任ぜられた職務。帯びている職務。古今著聞集6「義光は―を辞し申して都を出でしより」

しょ‐しょく【黍稷】

[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。

しょ‐しょく【曙色】

あけぼののけしき。曙景。

じょ‐しょく【女色】ヂヨ‥

(ニョショクとも)

①女性の容貌。女の色香。「―に迷う」

②女との情事。いろごと。「―にふける」

じょしょく‐だん【助色団】

(auxochrome)有機化合物の発色団の作用を強める原子団。色を深くし、染色性を向上させる。水酸基・アミノ基・スルホ基・カルボキシ基の類。→発色団

じょ‐しょくばい【助触媒】

触媒の活性または選択性を増大させるために少量添加される物質。窒素と水素からアンモニアを合成する時、主な触媒である鉄に加えるアルミナと酸化カリウムの類。

しょじょ‐こうかい【処女航海】‥ヂヨカウ‥

新造船が初めてする航海。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうたん【処女降誕】‥ヂヨカウ‥

イエスが聖霊によって処女マリアの胎に宿り生まれたというキリスト教の信仰。→処女受胎。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐さく【処女作】‥ヂヨ‥

その人が初めて作り、または発表した作品。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐じゅたい【処女受胎】‥ヂヨ‥

聖母2が処女のまま聖霊によってイエスを受胎したこと。処女懐胎。→受胎告知。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐せいしょく【処女生殖】‥ヂヨ‥

(→)単為生殖たんいせいしょくに同じ。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐ち【処女地】‥ヂヨ‥

①まだ鋤のはいらない土地。未開墾の土地。

②転じて、まだ研究・調査の行われていない分野・方面。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐まく【処女膜】‥ヂヨ‥

処女の膣口にある膜。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐りん【処女林】‥ヂヨ‥

(→)原生林の別称。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しん【初心】

①学問・芸能の学びはじめであること。また、その人。初学。無名抄「俊恵はこの頃もただ―の如く歌を案じ侍り」

②仏道に入ったばかりであること。また、その人。正法眼蔵随聞記1「―未入の人」

③まだ物事に馴れないこと。世馴れないこと。うぶ。未熟。日本永代蔵5「悋気いふ事―とたしなみければ、亭主此時と騒ぎ出」

④初めに思い立った心。初一念。「―にかえる」

⇒しょしん‐こう【初心講】

⇒しょしん‐しゃ【初心者】

⇒しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

⇒しょしん‐もの【初心者】

⇒初心忘るべからず

しょ‐しん【初診】

最初の診察。「―料」

しょ‐しん【初審】

第一の段階の審判。第一審。

しょ‐しん【所信】

信ずるところ。信じている事柄。「―を披瀝ひれきする」「―表明演説」

しょ‐しん【書信】

書面による音信。手紙。

しょ‐しん【諸臣】

もろもろの臣下。多くの家来。群臣。

しょ‐しん【諸神】

もろもろの神。かみがみ。群神。

しょ‐じん【庶人】

①もろもろの人。庶民。人民。

②身分の低い民。平民。

しょ‐じん【諸人】

もろもろの人。多くの人。

じょ‐しん【女神】ヂヨ‥

女性の神。めがみ。

じょしん【女真】ヂヨ‥

中国東北地方から沿海州方面に居住したツングース系の民族。隋・唐代には靺鞨まっかつといい、黒竜江地方に散在。五代の頃より女真と称し、のち女直ともいう。1115年完顔ワンヤン部の首長阿骨打アクダが金を建国し、宋に対抗。後に清朝を興した満州族も同一民族である。→靺鞨。

⇒じょしん‐もんじ【女真文字】

じょ‐じん【女人】ヂヨ‥

おんな。にょにん。

じょじん‐き【除塵機】ヂヨヂン‥

屑くず繊維・ぼろなどにまざる砂塵などをふるい去る機械。不純物を送風機で除く構造。

じょじん‐き【除燼器】ヂヨ‥

煙突の頭端に取りつけ、細い鉄網を用いて煤燼の飛散をさえぎる装置。除塵器。

しょしん‐こう【初心講】‥カウ

連歌などの初心者の催す会。狂言、蜘盗人「此のぢゆう、若き衆と―を結んでござるが」

⇒しょ‐しん【初心】

しょしん‐しゃ【初心者】

初めて習う人。習いはじめの人。習ったばかりの人。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

初心運転者標識の通称。普通自動車免許取得後1年以内の運転者であることを示すため車体につけるマーク。矢羽形で左半が黄色、右半が緑色。若葉マーク。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんほんかいしゅう【諸神本懐集】‥クワイシフ

(ショジンホンガイシュウとも)浄土真宗の神祇観を記した書。1324年(元亨4)成立。親鸞の玄孫存覚(光玄1290〜1373)の著。神々を権社の霊神と実社の邪神に分け、仏・菩薩の垂迹すいじゃくである前者のみを信仰することを勧める。

しょしん‐もの【初心者】

世なれない未熟な者。うぶな者。

⇒しょ‐しん【初心】

じょしん‐もんじ【女真文字】ヂヨ‥

金王朝の女真語で用いた文字。太祖阿骨打アクダが1119年、完顔希尹ワンヤンキインに命じて契丹キタイ文字および漢字の楷書を基にして作った。表意文字と表音文字とからなり、大小文字の区別がある。完全には解読されていない。

⇒じょしん【女真】

⇒しょ‐し【諸子】

しょじひん‐けんさ【所持品検査】‥ヂ‥

〔法〕警察官の職務質問に付随して行われる、対象者が所持する物の検査。

⇒しょ‐じ【所持】

じょじ‐ぶん【叙事文】

叙事体の文章。歴史・記録など。↔叙景文

⇒じょ‐じ【叙事】

じょじ‐ほう【序次法】‥ハフ

近から遠に、易から難に、既知から未知にというように、順序よく述べてゆく文章表現法。

⇒じょ‐じ【序次】

じょじほんぎいちらん【助辞本義一覧】

「てにをは」の研究書。橘守部著。2巻。1835年(天保6)成り、38年刊。本居宣長の「てにをは紐鏡」「詞ことばの玉緒」を補正し、主として助辞を音義説で説明。

じょ‐しま【徐志摩】

(Xu Zhimo)中国の詩人。本名、徐章垿。浙江の人。英米留学で近代詩を学び、新詩壇の中心となる。北京大などで英文学を教えるかたわら、サロンの新月社を設立。上海では新月書店を開いたが、事故死。(1897〜1931)

しょ‐しゃ【書写】

①書きうつすこと。筆写。「経典を―する」

②小学校・中学校の国語科の一科目。文字を正しく書くことを目的とする。習字。

⇒しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

⇒しょしゃ‐でら【書写寺】

しょ‐しゃ【諸社】

①多くの神社。

②もと官社に対して、府県社・郷社・村社・無格社の総称。民社。

③多くの会社。

⇒しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

書物を書写した際に新たに記した奥書。もとの底本にあった本奥書ほんおくがきに対していう。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょ‐じゃく【書籍】

⇒しょせき。

⇒しょじゃく‐かん【書籍館】

しょ‐じゃく【諸釈】

いろいろな仏典の解釈書。

じょ‐しゃく【叙爵】

①爵位を授けられること。

②初めて従五位下に叙せられること。今昔物語集31「―して後にぞ下りける」

じょ‐しゃく【除籍】ヂヨ‥

⇒じょせき1

しょじゃく‐かん【書籍館】‥クワン

(ショセキカンとも)

①図書館の旧称。

②1872年(明治5)文部省が紅葉山文庫・昌平黌しょうへいこう等の蔵本をもとに設立した日本で最初の公立図書館。帝国図書館の前身。

⇒しょ‐じゃく【書籍】

しょしゃ‐でら【書写寺】

円教えんぎょう寺の異称。そさでら。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

江戸幕府の法令。1665年(寛文5)、諸宗寺院法度と同時に公布。神事・祭礼・修理の怠慢を戒めるとともに、神職の位階・装束に対する吉田家の支配を規定。

⇒しょ‐しゃ【諸社】

しょ‐しゅ【処守】

[孟子告子下]とどまって守ること。留守番をすること。また、留守居の役人。

しょ‐しゅ【書手】

①写字をする人。写字生。

②一本御書所いっぽんのごしょどころの主典さかん。

しょ‐しゅ【諸種】

多くの種類。いろいろ。

しょ‐じゅ【書儒】

書博士しょはかせの唐名。

じょ‐しゅ【女主】ヂヨ‥

①女の君主。

②女主人。にょしゅ。

じょ‐しゅ【助手】

①仕事の補助をする人。

②大学で、教授・准教授の職務を助ける教員。

⇒じょしゅ‐せき【助手席】

じょ‐じゅ【女孺】ヂヨ‥

召使いの小女。にょじゅ。

しょ‐しゅう【初秋】‥シウ

①秋のはじめ。はつあき。

②陰暦7月の異称。孟秋。

しょ‐しゅう【所収】‥シウ

その書物に収められていること。「―の論文」

しょ‐しゅう【諸宗】

主に仏教で、多くの宗派。多くの宗旨。

⇒しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】

しょ‐じゅう【初重】‥ヂユウ

①声明しょうみょうで、低・中・高の三つの音域のうち、最も低いもの。また、その音域による類型化された旋律。

②平家(平曲)の曲節の一つ。最低音の節で語る部分。太平記21「覚一―の乙に収めて歌ひすましたりければ」

③第1段階。初段。〈日葡辞書〉

しょ‐じゅう【所従】

①従者。家来。平家物語1「大国あまた給はつて、子息―朝恩にほこれり」

②中世の隷属民の称。「下人げにん―」

じょ‐しゅう【女囚】ヂヨシウ

女性の囚人。

じょしゅう【徐州】‥シウ

(Xuzhou)

①禹貢うこうの九州の一つ。今の中国山東省南部および江蘇・安徽省北部の地。

②江蘇省北西部の都市。京滬けいこ・隴海ろうかい両線の交わる交通の要衝。古く楚の項羽が都を置いた。1938年(昭和13)日中両軍の大会戦、48年国共両軍の淮海わいかい戦役があった。人口168万(2000)。

じょ‐しゅう【除臭】ヂヨシウ

臭気を除き去ること。脱臭。

しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】‥ヰン‥

江戸幕府が仏教の諸宗および寺院・僧侶を統制下に収めるために、1601〜65年(慶長6〜寛文5)制定した法令。特に65年の初の全宗派共通の統一的法度をいう。寺院法度。

⇒しょ‐しゅう【諸宗】

じょしゅ‐せき【助手席】

自動車などで、運転者が座る席の隣の席。助手台。

⇒じょ‐しゅ【助手】

しょ‐しゅつ【初出】

一続きのものの中で、はじめて出てくること。「―の漢字」

しょ‐しゅつ【所出】

①うまれ。出生しゅっしょう。

②でどころ。

しょ‐しゅつ【庶出】

妾腹のうまれ。↔嫡出ちゃくしゅつ

しょ‐じゅつ【所述】

述べてある事柄。述べ言うこと。

じょ‐じゅつ【叙述】

物事のありさまや考えなどを、順を追って述べること。「ありのままに―する」

⇒じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】

じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】‥ハフ

〔言〕(predicative use)形容詞の用法の一つ。文の述語または述語の中心的成分となる用法。「この花は赤い」で、形容詞「赤い」が文の述語として用いられている類。↔限定用法

⇒じょ‐じゅつ【叙述】

しょ‐しゅん【初春】

①春のはじめ。はつはる。〈[季]春〉

②陰暦正月の称。孟春。〈[季]新年〉

しょ‐じゅん【初旬】

月の初めの10日間。上旬。

しょ‐しょ【処処・所所】

あちこち。ここかしこ。「―方々」

しょ‐しょ【処暑】

(暑さがおさまる意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が150度の時で、暑さが止み、新涼が間近い日。7月の中ちゅう。太陽暦の8月23日頃に当たる。

しょ‐しょ【諸処・諸所】

さまざまな場所。あちこち。方々。

しょ‐じょ【処女】‥ヂヨ

①(「家に処いる女」の意)未婚の女。まだ男性に接しない女性。きむすめ。

②(接頭語的に)

㋐人が一度も手をつけず、自然のままであること。「―峰」

㋑初めて物事をすること。今までに経験のないこと。「―出版」

⇒しょじょ‐きゅう【処女宮】

⇒しょじょ‐こうかい【処女航海】

⇒しょじょ‐こうたん【処女降誕】

⇒しょじょ‐さく【処女作】

⇒しょじょ‐じゅたい【処女受胎】

⇒しょじょ‐せいしょく【処女生殖】

⇒しょじょ‐ち【処女地】

⇒しょじょ‐まく【処女膜】

⇒しょじょ‐りん【処女林】

しょ‐じょ【初叙】

初めて位階・勲等に叙せられること。

しょ‐じょ【沮洳】

①低くて水はけが悪く、じめじめした土地。湿地。

②転じて、獄屋。「―場」

しょ‐じょ【庶女】‥ヂヨ

庶民の娘。平民の女。

じょ‐しょ【除書】ヂヨ‥

(→)除目じもくに同じ。

じょ‐じょ【徐徐】

(多く「―に」の形で)ゆるやかに進むさま。少しずつ変化するさま。ゆっくり。だんだん。「―に歩を進める」「―に水位があがる」

じょ‐じょ【除叙】ヂヨ‥

除官と叙位。

しょ‐しょう【所生】‥シヤウ

⇒しょせい。今昔物語集2「諸の不浄―の類」

しょ‐しょう【所掌】‥シヤウ

①つかさどること。

②法令上、一定の事務が特定の行政機関の管轄にあること。所管。所轄。

しょ‐しょう【所証】

〔仏〕さとり。証果。

しょ‐しょう【書証】

〔法〕

①民事訴訟上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べ。

②刑事訴訟上、証拠書類と証拠物たる書面をいう。→人証じんしょう→物証

しょ‐しょう【諸将】‥シヤウ

多くの大将たち。

しょ‐じょう【書状】‥ジヤウ

てがみ。書簡。「―を認したためる」

⇒しょじょう‐じしゃ【書状侍者】

じょ‐しょう【女将】ヂヨシヤウ

料亭・旅館などの女主人。おかみ。

じょ‐しょう【序章】‥シヤウ

①(著述の)序論に当たる章。初めの章。

②(比喩的に)物事の初め。

じょ‐しょう【叙唱】‥シヤウ

〔音〕(→)レチタティーヴォのこと。

じょ‐じょう【如上】‥ジヤウ

上に述べたところ。上述。「―の方針に沿う」

じょ‐じょう【助成】‥ジヤウ

⇒じょせい。平家物語5「殊に貴賤道俗―を蒙りて」。〈日葡辞書〉

じょ‐じょう【抒情・叙情】‥ジヤウ

(「抒」はのべる意)自分の感情を述べ表すこと。

⇒じょじょう‐し【抒情詩】

⇒じょじょう‐てき【抒情的】

じょ‐じょう【叙上】‥ジヤウ

前に述べたこと。如上。上述。

じょじょうかようしゅう【抒情歌謡集】‥ジヤウ‥エウシフ

(Lyrical Ballads)ワーズワースとコールリッジとの共著の詩集。前者の「ルーシー詩群」や後者の「老水夫行」を含む。1798年刊、1800年改訂再版。紋切型の詩語を排し、日常語を用いて詩作すべきとした再版序文はイギリス‐ロマン主義の宣言とみなされ、島崎藤村の詩歌論に影響を及ぼした。

じょじょう‐し【抒情詩】‥ジヤウ‥

(lyric)本来は叙事詩・劇詩とともに、詩の三大部門の一つ。作者自身の感動や情緒を表現する形式をとった韻文の作品。近代では詩の主流をなす。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

しょじょう‐じしゃ【書状侍者】‥ジヤウ‥

禅宗で、長老の側に侍って書状を認したためる僧。書記。

⇒しょ‐じょう【書状】

じょじょう‐てき【抒情的】‥ジヤウ‥

感情豊かで情緒的なさま。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

じょ‐じょうふ【女丈夫】ヂヨヂヤウ‥

気が強くてしっかりしている女。女傑。泉鏡花、義血侠血「気を吐くこと虹の如くなりし―なるか」

しょじょ‐きゅう【処女宮】‥ヂヨ‥

(Virgo ラテン)黄道十二宮の第6宮。紀元前2世紀には乙女座おとめざに相当していたが、現在では獅子座ししざの西部から乙女座の西部を占める。太陽は8月24日頃から9月24日頃までこの宮にある。室女宮。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しょく【所職】

任ぜられた職務。帯びている職務。古今著聞集6「義光は―を辞し申して都を出でしより」

しょ‐しょく【黍稷】

[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。

しょ‐しょく【曙色】

あけぼののけしき。曙景。

じょ‐しょく【女色】ヂヨ‥

(ニョショクとも)

①女性の容貌。女の色香。「―に迷う」

②女との情事。いろごと。「―にふける」

じょしょく‐だん【助色団】

(auxochrome)有機化合物の発色団の作用を強める原子団。色を深くし、染色性を向上させる。水酸基・アミノ基・スルホ基・カルボキシ基の類。→発色団

じょ‐しょくばい【助触媒】

触媒の活性または選択性を増大させるために少量添加される物質。窒素と水素からアンモニアを合成する時、主な触媒である鉄に加えるアルミナと酸化カリウムの類。

しょじょ‐こうかい【処女航海】‥ヂヨカウ‥

新造船が初めてする航海。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうたん【処女降誕】‥ヂヨカウ‥

イエスが聖霊によって処女マリアの胎に宿り生まれたというキリスト教の信仰。→処女受胎。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐さく【処女作】‥ヂヨ‥

その人が初めて作り、または発表した作品。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐じゅたい【処女受胎】‥ヂヨ‥

聖母2が処女のまま聖霊によってイエスを受胎したこと。処女懐胎。→受胎告知。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐せいしょく【処女生殖】‥ヂヨ‥

(→)単為生殖たんいせいしょくに同じ。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐ち【処女地】‥ヂヨ‥

①まだ鋤のはいらない土地。未開墾の土地。

②転じて、まだ研究・調査の行われていない分野・方面。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐まく【処女膜】‥ヂヨ‥

処女の膣口にある膜。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐りん【処女林】‥ヂヨ‥

(→)原生林の別称。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しん【初心】

①学問・芸能の学びはじめであること。また、その人。初学。無名抄「俊恵はこの頃もただ―の如く歌を案じ侍り」

②仏道に入ったばかりであること。また、その人。正法眼蔵随聞記1「―未入の人」

③まだ物事に馴れないこと。世馴れないこと。うぶ。未熟。日本永代蔵5「悋気いふ事―とたしなみければ、亭主此時と騒ぎ出」

④初めに思い立った心。初一念。「―にかえる」

⇒しょしん‐こう【初心講】

⇒しょしん‐しゃ【初心者】

⇒しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

⇒しょしん‐もの【初心者】

⇒初心忘るべからず

しょ‐しん【初診】

最初の診察。「―料」

しょ‐しん【初審】

第一の段階の審判。第一審。

しょ‐しん【所信】

信ずるところ。信じている事柄。「―を披瀝ひれきする」「―表明演説」

しょ‐しん【書信】

書面による音信。手紙。

しょ‐しん【諸臣】

もろもろの臣下。多くの家来。群臣。

しょ‐しん【諸神】

もろもろの神。かみがみ。群神。

しょ‐じん【庶人】

①もろもろの人。庶民。人民。

②身分の低い民。平民。

しょ‐じん【諸人】

もろもろの人。多くの人。

じょ‐しん【女神】ヂヨ‥

女性の神。めがみ。

じょしん【女真】ヂヨ‥

中国東北地方から沿海州方面に居住したツングース系の民族。隋・唐代には靺鞨まっかつといい、黒竜江地方に散在。五代の頃より女真と称し、のち女直ともいう。1115年完顔ワンヤン部の首長阿骨打アクダが金を建国し、宋に対抗。後に清朝を興した満州族も同一民族である。→靺鞨。

⇒じょしん‐もんじ【女真文字】

じょ‐じん【女人】ヂヨ‥

おんな。にょにん。

じょじん‐き【除塵機】ヂヨヂン‥

屑くず繊維・ぼろなどにまざる砂塵などをふるい去る機械。不純物を送風機で除く構造。

じょじん‐き【除燼器】ヂヨ‥

煙突の頭端に取りつけ、細い鉄網を用いて煤燼の飛散をさえぎる装置。除塵器。

しょしん‐こう【初心講】‥カウ

連歌などの初心者の催す会。狂言、蜘盗人「此のぢゆう、若き衆と―を結んでござるが」

⇒しょ‐しん【初心】

しょしん‐しゃ【初心者】

初めて習う人。習いはじめの人。習ったばかりの人。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

初心運転者標識の通称。普通自動車免許取得後1年以内の運転者であることを示すため車体につけるマーク。矢羽形で左半が黄色、右半が緑色。若葉マーク。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんほんかいしゅう【諸神本懐集】‥クワイシフ

(ショジンホンガイシュウとも)浄土真宗の神祇観を記した書。1324年(元亨4)成立。親鸞の玄孫存覚(光玄1290〜1373)の著。神々を権社の霊神と実社の邪神に分け、仏・菩薩の垂迹すいじゃくである前者のみを信仰することを勧める。

しょしん‐もの【初心者】

世なれない未熟な者。うぶな者。

⇒しょ‐しん【初心】

じょしん‐もんじ【女真文字】ヂヨ‥

金王朝の女真語で用いた文字。太祖阿骨打アクダが1119年、完顔希尹ワンヤンキインに命じて契丹キタイ文字および漢字の楷書を基にして作った。表意文字と表音文字とからなり、大小文字の区別がある。完全には解読されていない。

⇒じょしん【女真】

⇒しょ‐し【諸子】

しょじひん‐けんさ【所持品検査】‥ヂ‥

〔法〕警察官の職務質問に付随して行われる、対象者が所持する物の検査。

⇒しょ‐じ【所持】

じょじ‐ぶん【叙事文】

叙事体の文章。歴史・記録など。↔叙景文

⇒じょ‐じ【叙事】

じょじ‐ほう【序次法】‥ハフ

近から遠に、易から難に、既知から未知にというように、順序よく述べてゆく文章表現法。

⇒じょ‐じ【序次】

じょじほんぎいちらん【助辞本義一覧】

「てにをは」の研究書。橘守部著。2巻。1835年(天保6)成り、38年刊。本居宣長の「てにをは紐鏡」「詞ことばの玉緒」を補正し、主として助辞を音義説で説明。

じょ‐しま【徐志摩】

(Xu Zhimo)中国の詩人。本名、徐章垿。浙江の人。英米留学で近代詩を学び、新詩壇の中心となる。北京大などで英文学を教えるかたわら、サロンの新月社を設立。上海では新月書店を開いたが、事故死。(1897〜1931)

しょ‐しゃ【書写】

①書きうつすこと。筆写。「経典を―する」

②小学校・中学校の国語科の一科目。文字を正しく書くことを目的とする。習字。

⇒しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

⇒しょしゃ‐でら【書写寺】

しょ‐しゃ【諸社】

①多くの神社。

②もと官社に対して、府県社・郷社・村社・無格社の総称。民社。

③多くの会社。

⇒しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

書物を書写した際に新たに記した奥書。もとの底本にあった本奥書ほんおくがきに対していう。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょ‐じゃく【書籍】

⇒しょせき。

⇒しょじゃく‐かん【書籍館】

しょ‐じゃく【諸釈】

いろいろな仏典の解釈書。

じょ‐しゃく【叙爵】

①爵位を授けられること。

②初めて従五位下に叙せられること。今昔物語集31「―して後にぞ下りける」

じょ‐しゃく【除籍】ヂヨ‥

⇒じょせき1

しょじゃく‐かん【書籍館】‥クワン

(ショセキカンとも)

①図書館の旧称。

②1872年(明治5)文部省が紅葉山文庫・昌平黌しょうへいこう等の蔵本をもとに設立した日本で最初の公立図書館。帝国図書館の前身。

⇒しょ‐じゃく【書籍】

しょしゃ‐でら【書写寺】

円教えんぎょう寺の異称。そさでら。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

江戸幕府の法令。1665年(寛文5)、諸宗寺院法度と同時に公布。神事・祭礼・修理の怠慢を戒めるとともに、神職の位階・装束に対する吉田家の支配を規定。

⇒しょ‐しゃ【諸社】

しょ‐しゅ【処守】

[孟子告子下]とどまって守ること。留守番をすること。また、留守居の役人。

しょ‐しゅ【書手】

①写字をする人。写字生。

②一本御書所いっぽんのごしょどころの主典さかん。

しょ‐しゅ【諸種】

多くの種類。いろいろ。

しょ‐じゅ【書儒】

書博士しょはかせの唐名。

じょ‐しゅ【女主】ヂヨ‥

①女の君主。

②女主人。にょしゅ。

じょ‐しゅ【助手】

①仕事の補助をする人。

②大学で、教授・准教授の職務を助ける教員。

⇒じょしゅ‐せき【助手席】

じょ‐じゅ【女孺】ヂヨ‥

召使いの小女。にょじゅ。

しょ‐しゅう【初秋】‥シウ

①秋のはじめ。はつあき。

②陰暦7月の異称。孟秋。

しょ‐しゅう【所収】‥シウ

その書物に収められていること。「―の論文」

しょ‐しゅう【諸宗】

主に仏教で、多くの宗派。多くの宗旨。

⇒しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】

しょ‐じゅう【初重】‥ヂユウ

①声明しょうみょうで、低・中・高の三つの音域のうち、最も低いもの。また、その音域による類型化された旋律。

②平家(平曲)の曲節の一つ。最低音の節で語る部分。太平記21「覚一―の乙に収めて歌ひすましたりければ」

③第1段階。初段。〈日葡辞書〉

しょ‐じゅう【所従】

①従者。家来。平家物語1「大国あまた給はつて、子息―朝恩にほこれり」

②中世の隷属民の称。「下人げにん―」

じょ‐しゅう【女囚】ヂヨシウ

女性の囚人。

じょしゅう【徐州】‥シウ

(Xuzhou)

①禹貢うこうの九州の一つ。今の中国山東省南部および江蘇・安徽省北部の地。

②江蘇省北西部の都市。京滬けいこ・隴海ろうかい両線の交わる交通の要衝。古く楚の項羽が都を置いた。1938年(昭和13)日中両軍の大会戦、48年国共両軍の淮海わいかい戦役があった。人口168万(2000)。

じょ‐しゅう【除臭】ヂヨシウ

臭気を除き去ること。脱臭。

しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】‥ヰン‥

江戸幕府が仏教の諸宗および寺院・僧侶を統制下に収めるために、1601〜65年(慶長6〜寛文5)制定した法令。特に65年の初の全宗派共通の統一的法度をいう。寺院法度。

⇒しょ‐しゅう【諸宗】

じょしゅ‐せき【助手席】

自動車などで、運転者が座る席の隣の席。助手台。

⇒じょ‐しゅ【助手】

しょ‐しゅつ【初出】

一続きのものの中で、はじめて出てくること。「―の漢字」

しょ‐しゅつ【所出】

①うまれ。出生しゅっしょう。

②でどころ。

しょ‐しゅつ【庶出】

妾腹のうまれ。↔嫡出ちゃくしゅつ

しょ‐じゅつ【所述】

述べてある事柄。述べ言うこと。

じょ‐じゅつ【叙述】

物事のありさまや考えなどを、順を追って述べること。「ありのままに―する」

⇒じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】

じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】‥ハフ

〔言〕(predicative use)形容詞の用法の一つ。文の述語または述語の中心的成分となる用法。「この花は赤い」で、形容詞「赤い」が文の述語として用いられている類。↔限定用法

⇒じょ‐じゅつ【叙述】

しょ‐しゅん【初春】

①春のはじめ。はつはる。〈[季]春〉

②陰暦正月の称。孟春。〈[季]新年〉

しょ‐じゅん【初旬】

月の初めの10日間。上旬。

しょ‐しょ【処処・所所】

あちこち。ここかしこ。「―方々」

しょ‐しょ【処暑】

(暑さがおさまる意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が150度の時で、暑さが止み、新涼が間近い日。7月の中ちゅう。太陽暦の8月23日頃に当たる。

しょ‐しょ【諸処・諸所】

さまざまな場所。あちこち。方々。

しょ‐じょ【処女】‥ヂヨ

①(「家に処いる女」の意)未婚の女。まだ男性に接しない女性。きむすめ。

②(接頭語的に)

㋐人が一度も手をつけず、自然のままであること。「―峰」

㋑初めて物事をすること。今までに経験のないこと。「―出版」

⇒しょじょ‐きゅう【処女宮】

⇒しょじょ‐こうかい【処女航海】

⇒しょじょ‐こうたん【処女降誕】

⇒しょじょ‐さく【処女作】

⇒しょじょ‐じゅたい【処女受胎】

⇒しょじょ‐せいしょく【処女生殖】

⇒しょじょ‐ち【処女地】

⇒しょじょ‐まく【処女膜】

⇒しょじょ‐りん【処女林】

しょ‐じょ【初叙】

初めて位階・勲等に叙せられること。

しょ‐じょ【沮洳】

①低くて水はけが悪く、じめじめした土地。湿地。

②転じて、獄屋。「―場」

しょ‐じょ【庶女】‥ヂヨ

庶民の娘。平民の女。

じょ‐しょ【除書】ヂヨ‥

(→)除目じもくに同じ。

じょ‐じょ【徐徐】

(多く「―に」の形で)ゆるやかに進むさま。少しずつ変化するさま。ゆっくり。だんだん。「―に歩を進める」「―に水位があがる」

じょ‐じょ【除叙】ヂヨ‥

除官と叙位。

しょ‐しょう【所生】‥シヤウ

⇒しょせい。今昔物語集2「諸の不浄―の類」

しょ‐しょう【所掌】‥シヤウ

①つかさどること。

②法令上、一定の事務が特定の行政機関の管轄にあること。所管。所轄。

しょ‐しょう【所証】

〔仏〕さとり。証果。

しょ‐しょう【書証】

〔法〕

①民事訴訟上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べ。

②刑事訴訟上、証拠書類と証拠物たる書面をいう。→人証じんしょう→物証

しょ‐しょう【諸将】‥シヤウ

多くの大将たち。

しょ‐じょう【書状】‥ジヤウ

てがみ。書簡。「―を認したためる」

⇒しょじょう‐じしゃ【書状侍者】

じょ‐しょう【女将】ヂヨシヤウ

料亭・旅館などの女主人。おかみ。

じょ‐しょう【序章】‥シヤウ

①(著述の)序論に当たる章。初めの章。

②(比喩的に)物事の初め。

じょ‐しょう【叙唱】‥シヤウ

〔音〕(→)レチタティーヴォのこと。

じょ‐じょう【如上】‥ジヤウ

上に述べたところ。上述。「―の方針に沿う」

じょ‐じょう【助成】‥ジヤウ

⇒じょせい。平家物語5「殊に貴賤道俗―を蒙りて」。〈日葡辞書〉

じょ‐じょう【抒情・叙情】‥ジヤウ

(「抒」はのべる意)自分の感情を述べ表すこと。

⇒じょじょう‐し【抒情詩】

⇒じょじょう‐てき【抒情的】

じょ‐じょう【叙上】‥ジヤウ

前に述べたこと。如上。上述。

じょじょうかようしゅう【抒情歌謡集】‥ジヤウ‥エウシフ

(Lyrical Ballads)ワーズワースとコールリッジとの共著の詩集。前者の「ルーシー詩群」や後者の「老水夫行」を含む。1798年刊、1800年改訂再版。紋切型の詩語を排し、日常語を用いて詩作すべきとした再版序文はイギリス‐ロマン主義の宣言とみなされ、島崎藤村の詩歌論に影響を及ぼした。

じょじょう‐し【抒情詩】‥ジヤウ‥

(lyric)本来は叙事詩・劇詩とともに、詩の三大部門の一つ。作者自身の感動や情緒を表現する形式をとった韻文の作品。近代では詩の主流をなす。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

しょじょう‐じしゃ【書状侍者】‥ジヤウ‥

禅宗で、長老の側に侍って書状を認したためる僧。書記。

⇒しょ‐じょう【書状】

じょじょう‐てき【抒情的】‥ジヤウ‥

感情豊かで情緒的なさま。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

じょ‐じょうふ【女丈夫】ヂヨヂヤウ‥

気が強くてしっかりしている女。女傑。泉鏡花、義血侠血「気を吐くこと虹の如くなりし―なるか」

しょじょ‐きゅう【処女宮】‥ヂヨ‥

(Virgo ラテン)黄道十二宮の第6宮。紀元前2世紀には乙女座おとめざに相当していたが、現在では獅子座ししざの西部から乙女座の西部を占める。太陽は8月24日頃から9月24日頃までこの宮にある。室女宮。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しょく【所職】

任ぜられた職務。帯びている職務。古今著聞集6「義光は―を辞し申して都を出でしより」

しょ‐しょく【黍稷】

[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。

しょ‐しょく【曙色】

あけぼののけしき。曙景。

じょ‐しょく【女色】ヂヨ‥

(ニョショクとも)

①女性の容貌。女の色香。「―に迷う」

②女との情事。いろごと。「―にふける」

じょしょく‐だん【助色団】

(auxochrome)有機化合物の発色団の作用を強める原子団。色を深くし、染色性を向上させる。水酸基・アミノ基・スルホ基・カルボキシ基の類。→発色団

じょ‐しょくばい【助触媒】

触媒の活性または選択性を増大させるために少量添加される物質。窒素と水素からアンモニアを合成する時、主な触媒である鉄に加えるアルミナと酸化カリウムの類。

しょじょ‐こうかい【処女航海】‥ヂヨカウ‥

新造船が初めてする航海。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうたん【処女降誕】‥ヂヨカウ‥

イエスが聖霊によって処女マリアの胎に宿り生まれたというキリスト教の信仰。→処女受胎。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐さく【処女作】‥ヂヨ‥

その人が初めて作り、または発表した作品。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐じゅたい【処女受胎】‥ヂヨ‥

聖母2が処女のまま聖霊によってイエスを受胎したこと。処女懐胎。→受胎告知。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐せいしょく【処女生殖】‥ヂヨ‥

(→)単為生殖たんいせいしょくに同じ。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐ち【処女地】‥ヂヨ‥

①まだ鋤のはいらない土地。未開墾の土地。

②転じて、まだ研究・調査の行われていない分野・方面。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐まく【処女膜】‥ヂヨ‥

処女の膣口にある膜。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐りん【処女林】‥ヂヨ‥

(→)原生林の別称。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しん【初心】

①学問・芸能の学びはじめであること。また、その人。初学。無名抄「俊恵はこの頃もただ―の如く歌を案じ侍り」

②仏道に入ったばかりであること。また、その人。正法眼蔵随聞記1「―未入の人」

③まだ物事に馴れないこと。世馴れないこと。うぶ。未熟。日本永代蔵5「悋気いふ事―とたしなみければ、亭主此時と騒ぎ出」

④初めに思い立った心。初一念。「―にかえる」

⇒しょしん‐こう【初心講】

⇒しょしん‐しゃ【初心者】

⇒しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

⇒しょしん‐もの【初心者】

⇒初心忘るべからず

しょ‐しん【初診】

最初の診察。「―料」

しょ‐しん【初審】

第一の段階の審判。第一審。

しょ‐しん【所信】

信ずるところ。信じている事柄。「―を披瀝ひれきする」「―表明演説」

しょ‐しん【書信】

書面による音信。手紙。

しょ‐しん【諸臣】

もろもろの臣下。多くの家来。群臣。

しょ‐しん【諸神】

もろもろの神。かみがみ。群神。

しょ‐じん【庶人】

①もろもろの人。庶民。人民。

②身分の低い民。平民。

しょ‐じん【諸人】

もろもろの人。多くの人。

じょ‐しん【女神】ヂヨ‥

女性の神。めがみ。

じょしん【女真】ヂヨ‥

中国東北地方から沿海州方面に居住したツングース系の民族。隋・唐代には靺鞨まっかつといい、黒竜江地方に散在。五代の頃より女真と称し、のち女直ともいう。1115年完顔ワンヤン部の首長阿骨打アクダが金を建国し、宋に対抗。後に清朝を興した満州族も同一民族である。→靺鞨。

⇒じょしん‐もんじ【女真文字】

じょ‐じん【女人】ヂヨ‥

おんな。にょにん。

じょじん‐き【除塵機】ヂヨヂン‥

屑くず繊維・ぼろなどにまざる砂塵などをふるい去る機械。不純物を送風機で除く構造。

じょじん‐き【除燼器】ヂヨ‥

煙突の頭端に取りつけ、細い鉄網を用いて煤燼の飛散をさえぎる装置。除塵器。

しょしん‐こう【初心講】‥カウ

連歌などの初心者の催す会。狂言、蜘盗人「此のぢゆう、若き衆と―を結んでござるが」

⇒しょ‐しん【初心】

しょしん‐しゃ【初心者】

初めて習う人。習いはじめの人。習ったばかりの人。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

初心運転者標識の通称。普通自動車免許取得後1年以内の運転者であることを示すため車体につけるマーク。矢羽形で左半が黄色、右半が緑色。若葉マーク。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんほんかいしゅう【諸神本懐集】‥クワイシフ

(ショジンホンガイシュウとも)浄土真宗の神祇観を記した書。1324年(元亨4)成立。親鸞の玄孫存覚(光玄1290〜1373)の著。神々を権社の霊神と実社の邪神に分け、仏・菩薩の垂迹すいじゃくである前者のみを信仰することを勧める。

しょしん‐もの【初心者】

世なれない未熟な者。うぶな者。

⇒しょ‐しん【初心】

じょしん‐もんじ【女真文字】ヂヨ‥

金王朝の女真語で用いた文字。太祖阿骨打アクダが1119年、完顔希尹ワンヤンキインに命じて契丹キタイ文字および漢字の楷書を基にして作った。表意文字と表音文字とからなり、大小文字の区別がある。完全には解読されていない。

⇒じょしん【女真】

⇒しょ‐し【諸子】

しょじひん‐けんさ【所持品検査】‥ヂ‥

〔法〕警察官の職務質問に付随して行われる、対象者が所持する物の検査。

⇒しょ‐じ【所持】

じょじ‐ぶん【叙事文】

叙事体の文章。歴史・記録など。↔叙景文

⇒じょ‐じ【叙事】

じょじ‐ほう【序次法】‥ハフ

近から遠に、易から難に、既知から未知にというように、順序よく述べてゆく文章表現法。

⇒じょ‐じ【序次】

じょじほんぎいちらん【助辞本義一覧】

「てにをは」の研究書。橘守部著。2巻。1835年(天保6)成り、38年刊。本居宣長の「てにをは紐鏡」「詞ことばの玉緒」を補正し、主として助辞を音義説で説明。

じょ‐しま【徐志摩】

(Xu Zhimo)中国の詩人。本名、徐章垿。浙江の人。英米留学で近代詩を学び、新詩壇の中心となる。北京大などで英文学を教えるかたわら、サロンの新月社を設立。上海では新月書店を開いたが、事故死。(1897〜1931)

しょ‐しゃ【書写】

①書きうつすこと。筆写。「経典を―する」

②小学校・中学校の国語科の一科目。文字を正しく書くことを目的とする。習字。

⇒しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

⇒しょしゃ‐でら【書写寺】

しょ‐しゃ【諸社】

①多くの神社。

②もと官社に対して、府県社・郷社・村社・無格社の総称。民社。

③多くの会社。

⇒しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

しょしゃ‐おくがき【書写奥書】

書物を書写した際に新たに記した奥書。もとの底本にあった本奥書ほんおくがきに対していう。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょ‐じゃく【書籍】

⇒しょせき。

⇒しょじゃく‐かん【書籍館】

しょ‐じゃく【諸釈】

いろいろな仏典の解釈書。

じょ‐しゃく【叙爵】

①爵位を授けられること。

②初めて従五位下に叙せられること。今昔物語集31「―して後にぞ下りける」

じょ‐しゃく【除籍】ヂヨ‥

⇒じょせき1

しょじゃく‐かん【書籍館】‥クワン

(ショセキカンとも)

①図書館の旧称。

②1872年(明治5)文部省が紅葉山文庫・昌平黌しょうへいこう等の蔵本をもとに設立した日本で最初の公立図書館。帝国図書館の前身。

⇒しょ‐じゃく【書籍】

しょしゃ‐でら【書写寺】

円教えんぎょう寺の異称。そさでら。

⇒しょ‐しゃ【書写】

しょしゃ‐ねぎかんぬし‐はっと【諸社祢宜神主法度】

江戸幕府の法令。1665年(寛文5)、諸宗寺院法度と同時に公布。神事・祭礼・修理の怠慢を戒めるとともに、神職の位階・装束に対する吉田家の支配を規定。

⇒しょ‐しゃ【諸社】

しょ‐しゅ【処守】

[孟子告子下]とどまって守ること。留守番をすること。また、留守居の役人。

しょ‐しゅ【書手】

①写字をする人。写字生。

②一本御書所いっぽんのごしょどころの主典さかん。

しょ‐しゅ【諸種】

多くの種類。いろいろ。

しょ‐じゅ【書儒】

書博士しょはかせの唐名。

じょ‐しゅ【女主】ヂヨ‥

①女の君主。

②女主人。にょしゅ。

じょ‐しゅ【助手】

①仕事の補助をする人。

②大学で、教授・准教授の職務を助ける教員。

⇒じょしゅ‐せき【助手席】

じょ‐じゅ【女孺】ヂヨ‥

召使いの小女。にょじゅ。

しょ‐しゅう【初秋】‥シウ

①秋のはじめ。はつあき。

②陰暦7月の異称。孟秋。

しょ‐しゅう【所収】‥シウ

その書物に収められていること。「―の論文」

しょ‐しゅう【諸宗】

主に仏教で、多くの宗派。多くの宗旨。

⇒しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】

しょ‐じゅう【初重】‥ヂユウ

①声明しょうみょうで、低・中・高の三つの音域のうち、最も低いもの。また、その音域による類型化された旋律。

②平家(平曲)の曲節の一つ。最低音の節で語る部分。太平記21「覚一―の乙に収めて歌ひすましたりければ」

③第1段階。初段。〈日葡辞書〉

しょ‐じゅう【所従】

①従者。家来。平家物語1「大国あまた給はつて、子息―朝恩にほこれり」

②中世の隷属民の称。「下人げにん―」

じょ‐しゅう【女囚】ヂヨシウ

女性の囚人。

じょしゅう【徐州】‥シウ

(Xuzhou)

①禹貢うこうの九州の一つ。今の中国山東省南部および江蘇・安徽省北部の地。

②江蘇省北西部の都市。京滬けいこ・隴海ろうかい両線の交わる交通の要衝。古く楚の項羽が都を置いた。1938年(昭和13)日中両軍の大会戦、48年国共両軍の淮海わいかい戦役があった。人口168万(2000)。

じょ‐しゅう【除臭】ヂヨシウ

臭気を除き去ること。脱臭。

しょしゅう‐じいん‐はっと【諸宗寺院法度】‥ヰン‥

江戸幕府が仏教の諸宗および寺院・僧侶を統制下に収めるために、1601〜65年(慶長6〜寛文5)制定した法令。特に65年の初の全宗派共通の統一的法度をいう。寺院法度。

⇒しょ‐しゅう【諸宗】

じょしゅ‐せき【助手席】

自動車などで、運転者が座る席の隣の席。助手台。

⇒じょ‐しゅ【助手】

しょ‐しゅつ【初出】

一続きのものの中で、はじめて出てくること。「―の漢字」

しょ‐しゅつ【所出】

①うまれ。出生しゅっしょう。

②でどころ。

しょ‐しゅつ【庶出】

妾腹のうまれ。↔嫡出ちゃくしゅつ

しょ‐じゅつ【所述】

述べてある事柄。述べ言うこと。

じょ‐じゅつ【叙述】

物事のありさまや考えなどを、順を追って述べること。「ありのままに―する」

⇒じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】

じょじゅつ‐ようほう【叙述用法】‥ハフ

〔言〕(predicative use)形容詞の用法の一つ。文の述語または述語の中心的成分となる用法。「この花は赤い」で、形容詞「赤い」が文の述語として用いられている類。↔限定用法

⇒じょ‐じゅつ【叙述】

しょ‐しゅん【初春】

①春のはじめ。はつはる。〈[季]春〉

②陰暦正月の称。孟春。〈[季]新年〉

しょ‐じゅん【初旬】

月の初めの10日間。上旬。

しょ‐しょ【処処・所所】

あちこち。ここかしこ。「―方々」

しょ‐しょ【処暑】

(暑さがおさまる意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が150度の時で、暑さが止み、新涼が間近い日。7月の中ちゅう。太陽暦の8月23日頃に当たる。

しょ‐しょ【諸処・諸所】

さまざまな場所。あちこち。方々。

しょ‐じょ【処女】‥ヂヨ

①(「家に処いる女」の意)未婚の女。まだ男性に接しない女性。きむすめ。

②(接頭語的に)

㋐人が一度も手をつけず、自然のままであること。「―峰」

㋑初めて物事をすること。今までに経験のないこと。「―出版」

⇒しょじょ‐きゅう【処女宮】

⇒しょじょ‐こうかい【処女航海】

⇒しょじょ‐こうたん【処女降誕】

⇒しょじょ‐さく【処女作】

⇒しょじょ‐じゅたい【処女受胎】

⇒しょじょ‐せいしょく【処女生殖】

⇒しょじょ‐ち【処女地】

⇒しょじょ‐まく【処女膜】

⇒しょじょ‐りん【処女林】

しょ‐じょ【初叙】

初めて位階・勲等に叙せられること。

しょ‐じょ【沮洳】

①低くて水はけが悪く、じめじめした土地。湿地。

②転じて、獄屋。「―場」

しょ‐じょ【庶女】‥ヂヨ

庶民の娘。平民の女。

じょ‐しょ【除書】ヂヨ‥

(→)除目じもくに同じ。

じょ‐じょ【徐徐】

(多く「―に」の形で)ゆるやかに進むさま。少しずつ変化するさま。ゆっくり。だんだん。「―に歩を進める」「―に水位があがる」

じょ‐じょ【除叙】ヂヨ‥

除官と叙位。

しょ‐しょう【所生】‥シヤウ

⇒しょせい。今昔物語集2「諸の不浄―の類」

しょ‐しょう【所掌】‥シヤウ

①つかさどること。

②法令上、一定の事務が特定の行政機関の管轄にあること。所管。所轄。

しょ‐しょう【所証】

〔仏〕さとり。証果。

しょ‐しょう【書証】

〔法〕

①民事訴訟上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べ。

②刑事訴訟上、証拠書類と証拠物たる書面をいう。→人証じんしょう→物証

しょ‐しょう【諸将】‥シヤウ

多くの大将たち。

しょ‐じょう【書状】‥ジヤウ

てがみ。書簡。「―を認したためる」

⇒しょじょう‐じしゃ【書状侍者】

じょ‐しょう【女将】ヂヨシヤウ

料亭・旅館などの女主人。おかみ。

じょ‐しょう【序章】‥シヤウ

①(著述の)序論に当たる章。初めの章。

②(比喩的に)物事の初め。

じょ‐しょう【叙唱】‥シヤウ

〔音〕(→)レチタティーヴォのこと。

じょ‐じょう【如上】‥ジヤウ

上に述べたところ。上述。「―の方針に沿う」

じょ‐じょう【助成】‥ジヤウ

⇒じょせい。平家物語5「殊に貴賤道俗―を蒙りて」。〈日葡辞書〉

じょ‐じょう【抒情・叙情】‥ジヤウ

(「抒」はのべる意)自分の感情を述べ表すこと。

⇒じょじょう‐し【抒情詩】

⇒じょじょう‐てき【抒情的】

じょ‐じょう【叙上】‥ジヤウ

前に述べたこと。如上。上述。

じょじょうかようしゅう【抒情歌謡集】‥ジヤウ‥エウシフ

(Lyrical Ballads)ワーズワースとコールリッジとの共著の詩集。前者の「ルーシー詩群」や後者の「老水夫行」を含む。1798年刊、1800年改訂再版。紋切型の詩語を排し、日常語を用いて詩作すべきとした再版序文はイギリス‐ロマン主義の宣言とみなされ、島崎藤村の詩歌論に影響を及ぼした。

じょじょう‐し【抒情詩】‥ジヤウ‥

(lyric)本来は叙事詩・劇詩とともに、詩の三大部門の一つ。作者自身の感動や情緒を表現する形式をとった韻文の作品。近代では詩の主流をなす。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

しょじょう‐じしゃ【書状侍者】‥ジヤウ‥

禅宗で、長老の側に侍って書状を認したためる僧。書記。

⇒しょ‐じょう【書状】

じょじょう‐てき【抒情的】‥ジヤウ‥

感情豊かで情緒的なさま。

⇒じょ‐じょう【抒情・叙情】

じょ‐じょうふ【女丈夫】ヂヨヂヤウ‥

気が強くてしっかりしている女。女傑。泉鏡花、義血侠血「気を吐くこと虹の如くなりし―なるか」

しょじょ‐きゅう【処女宮】‥ヂヨ‥

(Virgo ラテン)黄道十二宮の第6宮。紀元前2世紀には乙女座おとめざに相当していたが、現在では獅子座ししざの西部から乙女座の西部を占める。太陽は8月24日頃から9月24日頃までこの宮にある。室女宮。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しょく【所職】

任ぜられた職務。帯びている職務。古今著聞集6「義光は―を辞し申して都を出でしより」

しょ‐しょく【黍稷】

[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。

しょ‐しょく【曙色】

あけぼののけしき。曙景。

じょ‐しょく【女色】ヂヨ‥

(ニョショクとも)

①女性の容貌。女の色香。「―に迷う」

②女との情事。いろごと。「―にふける」

じょしょく‐だん【助色団】

(auxochrome)有機化合物の発色団の作用を強める原子団。色を深くし、染色性を向上させる。水酸基・アミノ基・スルホ基・カルボキシ基の類。→発色団

じょ‐しょくばい【助触媒】

触媒の活性または選択性を増大させるために少量添加される物質。窒素と水素からアンモニアを合成する時、主な触媒である鉄に加えるアルミナと酸化カリウムの類。

しょじょ‐こうかい【処女航海】‥ヂヨカウ‥

新造船が初めてする航海。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうたん【処女降誕】‥ヂヨカウ‥

イエスが聖霊によって処女マリアの胎に宿り生まれたというキリスト教の信仰。→処女受胎。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐さく【処女作】‥ヂヨ‥

その人が初めて作り、または発表した作品。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐じゅたい【処女受胎】‥ヂヨ‥

聖母2が処女のまま聖霊によってイエスを受胎したこと。処女懐胎。→受胎告知。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐せいしょく【処女生殖】‥ヂヨ‥

(→)単為生殖たんいせいしょくに同じ。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐ち【処女地】‥ヂヨ‥

①まだ鋤のはいらない土地。未開墾の土地。

②転じて、まだ研究・調査の行われていない分野・方面。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐まく【処女膜】‥ヂヨ‥

処女の膣口にある膜。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐りん【処女林】‥ヂヨ‥

(→)原生林の別称。

⇒しょ‐じょ【処女】

しょ‐しん【初心】

①学問・芸能の学びはじめであること。また、その人。初学。無名抄「俊恵はこの頃もただ―の如く歌を案じ侍り」

②仏道に入ったばかりであること。また、その人。正法眼蔵随聞記1「―未入の人」

③まだ物事に馴れないこと。世馴れないこと。うぶ。未熟。日本永代蔵5「悋気いふ事―とたしなみければ、亭主此時と騒ぎ出」

④初めに思い立った心。初一念。「―にかえる」

⇒しょしん‐こう【初心講】

⇒しょしん‐しゃ【初心者】

⇒しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

⇒しょしん‐もの【初心者】

⇒初心忘るべからず

しょ‐しん【初診】

最初の診察。「―料」

しょ‐しん【初審】

第一の段階の審判。第一審。

しょ‐しん【所信】

信ずるところ。信じている事柄。「―を披瀝ひれきする」「―表明演説」

しょ‐しん【書信】

書面による音信。手紙。

しょ‐しん【諸臣】

もろもろの臣下。多くの家来。群臣。

しょ‐しん【諸神】

もろもろの神。かみがみ。群神。

しょ‐じん【庶人】

①もろもろの人。庶民。人民。

②身分の低い民。平民。

しょ‐じん【諸人】

もろもろの人。多くの人。

じょ‐しん【女神】ヂヨ‥

女性の神。めがみ。

じょしん【女真】ヂヨ‥

中国東北地方から沿海州方面に居住したツングース系の民族。隋・唐代には靺鞨まっかつといい、黒竜江地方に散在。五代の頃より女真と称し、のち女直ともいう。1115年完顔ワンヤン部の首長阿骨打アクダが金を建国し、宋に対抗。後に清朝を興した満州族も同一民族である。→靺鞨。

⇒じょしん‐もんじ【女真文字】

じょ‐じん【女人】ヂヨ‥

おんな。にょにん。

じょじん‐き【除塵機】ヂヨヂン‥

屑くず繊維・ぼろなどにまざる砂塵などをふるい去る機械。不純物を送風機で除く構造。

じょじん‐き【除燼器】ヂヨ‥

煙突の頭端に取りつけ、細い鉄網を用いて煤燼の飛散をさえぎる装置。除塵器。

しょしん‐こう【初心講】‥カウ

連歌などの初心者の催す会。狂言、蜘盗人「此のぢゆう、若き衆と―を結んでござるが」

⇒しょ‐しん【初心】

しょしん‐しゃ【初心者】

初めて習う人。習いはじめの人。習ったばかりの人。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんしゃ‐マーク【初心者マーク】

初心運転者標識の通称。普通自動車免許取得後1年以内の運転者であることを示すため車体につけるマーク。矢羽形で左半が黄色、右半が緑色。若葉マーク。

⇒しょ‐しん【初心】

しょしんほんかいしゅう【諸神本懐集】‥クワイシフ

(ショジンホンガイシュウとも)浄土真宗の神祇観を記した書。1324年(元亨4)成立。親鸞の玄孫存覚(光玄1290〜1373)の著。神々を権社の霊神と実社の邪神に分け、仏・菩薩の垂迹すいじゃくである前者のみを信仰することを勧める。

しょしん‐もの【初心者】

世なれない未熟な者。うぶな者。

⇒しょ‐しん【初心】

じょしん‐もんじ【女真文字】ヂヨ‥

金王朝の女真語で用いた文字。太祖阿骨打アクダが1119年、完顔希尹ワンヤンキインに命じて契丹キタイ文字および漢字の楷書を基にして作った。表意文字と表音文字とからなり、大小文字の区別がある。完全には解読されていない。

⇒じょしん【女真】

じょし‐びじゅつだいがく【女子美術大学】ヂヨ‥🔗⭐🔉

じょし‐びじゅつだいがく【女子美術大学】ヂヨ‥

私立大学の一つ。1900年(明治33)創立の女子美術学校が29年専門学校に昇格。49年新制大学となる。本部は東京都杉並区。

⇒じょ‐し【女子】

め‐こ【女子】🔗⭐🔉

め‐こ【女子】

女の子。女子。栄華物語つぼみ花「さべき人の―皆宮仕へに出ではてぬ」

めっ‐こ【女っ子】🔗⭐🔉

めっ‐こ【女っ子】

女の子。女子。

め‐な‐ご【女子・女児】🔗⭐🔉

め‐な‐ご【女子・女児】

女の子。むすめ。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「―小せがれ産みのままなる餓鬼十二疋」

⇒めなご‐むすび【女児結び】

め‐の‐こ【女の子】🔗⭐🔉

め‐の‐こ【女の子】

①おんな。斉明紀(北野本)院政期点「吐大羅とら人、妻め舎衛婦人メノコと共に来もうけり」

②おんなの子。伊勢物語「その家の―ども」

⇒めのこ‐ご【女の子子】

⇒めのこ‐やつこ【女の子奴・婢】

めのこ‐ご【女の子子】🔗⭐🔉

めのこ‐ご【女の子子】

女の子。娘。

⇒め‐の‐こ【女の子】

めのこ‐やつこ【女の子奴・婢】🔗⭐🔉

めのこ‐やつこ【女の子奴・婢】

女の奴隷。婢ひ。孝徳紀「もし良男おおみたからおのこ―を娶まきて」

⇒め‐の‐こ【女の子】

広辞苑に「女子」で始まるの検索結果 1-34。