複数辞典一括検索+![]()

![]()

わが‐い【我が意・吾が意】🔗⭐🔉

わが‐い【我が意・吾が意】

自分の意向。自分の思い。

⇒我が意を得たり

○我が意を得たりわがいをえたり🔗⭐🔉

○我が意を得たりわがいをえたり

物事が自分の思った通りになった。自分の考えと一致している。

⇒わが‐い【我が意・吾が意】

わか‐いんきょ【若隠居】

老年でないのに家業を弟や子供などに譲って隠居すること。また、その人。

わか‐うえ【若上】‥ウヘ

①わかぎみ。

②若い奥方。

わか‐え【若枝】

わかい枝。みずえ。後拾遺和歌集賀「藤の―も春日栄えめ」

わ‐がえ【輪替え】‥ガヘ

桶・樽などの竹の輪をとりかえること。また、それを職業とする人。

わが‐え【我家】‥ヘ

(ワガイヘの約)自分の家。わぎえ。万葉集5「―の園に梅が花さく」

わか‐えびす【若夷・若戎】

江戸時代、京坂地方で元日の朝早く売って歩いた、夷神の像を刷った御札。門戸に貼ったり歳徳神としとくじんに供えたりして福を祈った。京都では鞍馬の毘沙門天の御札をも売る。〈[季]新年〉。醒睡笑「―を迎へんと思ひ」

わかおい‐すがた【若生い姿】‥オヒ‥

幼くて育ち盛りの姿。隆信集「なほこの―忘れ難かりければ」

わが‐おおきみ【我が大君】‥オホ‥

当代の天皇・皇子の敬称。わごおおきみ。万葉集18「酒みづきいます―かも」

わか‐おくさん【若奥さん】

①年の若い奥さん。

②家の主人の母親を「奥さん」と呼ぶとき、主人の妻を呼ぶ称。また、主人の長子の妻を言う称。

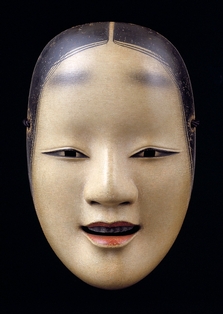

わか‐おとこ【若男】‥ヲトコ

①年の若い男。大和物語「備後守さねあきらまだ―なりける時に」

②能面。貴公子でない若い男子の霊に用いる。

若男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

③年男としおとこの異称。節男せちおとこ。役男。祝太郎。

わか‐おとな【若大人】

若いのに老成している人。沙石集5「闘諍とうじょうがましき事あれば中に入りて事もなくなだめなどしければ、随分の名人の―にて」

わか‐おもと【若御許】

年若い女房。栄華物語本雫「―達のもの笑ひし給ふ、恥かし」

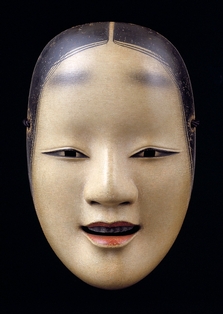

わか‐おんな【若女】‥ヲンナ

①年の若い女。

②能面の一つ。若くて端正な女面。観世流でのみ用いる。

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

③年男としおとこの異称。節男せちおとこ。役男。祝太郎。

わか‐おとな【若大人】

若いのに老成している人。沙石集5「闘諍とうじょうがましき事あれば中に入りて事もなくなだめなどしければ、随分の名人の―にて」

わか‐おもと【若御許】

年若い女房。栄華物語本雫「―達のもの笑ひし給ふ、恥かし」

わか‐おんな【若女】‥ヲンナ

①年の若い女。

②能面の一つ。若くて端正な女面。観世流でのみ用いる。

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

わかかえ【若かへ】ワカカヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)年の若い頃。万葉集16「身の―にさ寝し児らはも」

わか‐かえで【若楓】‥カヘデ

①楓の若木。わかかえるで。源氏物語胡蝶「御前の―・柏木などの青やかに繁りあひたるが」

②若葉の萌え出た楓。〈[季]夏〉

③襲かさねの色目。「西三条家装束抄」によれば、表は薄青、裏は紅または薄紅。

わか‐がえり【若返り】‥ガヘリ

わかがえること。「首脳陣の―をはかる」

わか‐がえ・る【若返る】‥ガヘル

〔自五〕

精神的・肉体的に若さを取りもどす。若々しくなる。また、構成する人々が入れ代わって年齢が若くなる。「気持が―・る」「メンバーがすっかり―・る」

わか‐かえるで【若鶏冠木】‥カヘルデ

(→)「わかかえで」に同じ。万葉集14「子持山―のもみつまで」

わか‐がき【若書き】

(老成した人の)若い頃の作品。詩文や書画などにいう。

わか‐がしら【若頭】

①(→)「若い衆しゅがしら」に同じ。

②頭のあとを継ぐべき者または継いだばかりの者を、それまでの頭と区別して呼ぶ語。

わか‐かつら【若楓】

楓ふうの若木。また、若葉の萌え出た楓。万葉集7「―の木下枝しずえ取り」

わか‐がみ【若髪】

若い頃の、また、若い人の頭髪。源氏物語初音「いにしへ盛りと見えし御―もとしごろに衰へゆき」

わか‐き【若木】

(ワカギとも)

①若い木。生い出てからあまり年を経ていない木。万葉集4「わが屋戸の―の梅もいまだ含ふふめり」

②小正月の飾り木。新木にゅうぎ。

⇒わかき‐むかえ【若木迎え】

わか‐ぎ【若気】

(→)「わかげ」に同じ。

わかきウェルテルのなやみ【若きウェルテルの悩み】

(Die Leiden des jungen Werthers ドイツ)ゲーテの書簡体恋愛小説。1774年刊。主人公ウェルテルは友人の婚約者ロッテに恋をし、最後には自殺する。

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】

四国地方(特に高知県)に自生する桜の一種。種子から生じて2〜3年で開花。10年位で枯れるものが多い。

わかき・ぶ【若きぶ】

〔自上二〕

若いさまである。年若く見える。家長日記「―・びたるさまを」

わか‐ぎみ【若君】

①幼い主君。幼君。

②貴人の若い男女の敬称。源氏物語空蝉「―はいづくにおはしますならむ」

わが‐きみ【吾が君】

(→)「あがきみ」に同じ。

わかき‐むかえ【若木迎え】‥ムカヘ

正月用の薪を採って来ること。初山入り。

⇒わか‐き【若木】

わ‐がく【和学・倭学】

①日本の文学・歴史・有職・制度などの学問。江戸時代に起こった。国学。皇学。

②日本に関する学問。日本学。

⇒わがく‐こうだんしょ【和学講談所】

⇒わがく‐しゃ【和学者】

⇒わがく‐しょ【和学所】

わ‐がく【和楽】

日本古来の音楽。邦楽ほうがく。

わかくえ【若くへ】ワカクヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)(→)「わかかえ」に同じ。古事記下「―にゐ寝てましもの」

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥

1793年(寛政5)塙保己一はなわほきいちが幕府の公許を得て江戸麹町に創設した学舎。「群書類従」「武家名目抄」などを編纂。その子忠宝ただとみがついで校主となり、江戸幕府の給費を受けて事業を経営。1868年(明治1)廃止。和学所。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わか‐くさ【若草・嫩草】

①芽を出して間のない草。〈[季]春〉。源氏物語柏木「やうやう青み出づる―見えわたり」。「―が萌え出る」

②若い女のたとえ。源氏物語総角「―のね見むものとは思はねど」

③襲かさねの色目。表は薄青、裏は濃青。

⇒わかくさ‐いろ【若草色】

⇒わかくさ‐の【若草の】

わかくさ‐いろ【若草色】

若草のような明るい黄緑色。

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐の【若草の】

〔枕〕

「つま(夫・妻)」「にひ(新)」「あゆひ(脚結)」にかかり、また「若し」「思ひつく」などにかかることもある。万葉集2「―夫つまの思ふ鳥立つ」。斉明紀「―若くありきと吾が思もはなくに」。万葉集13「藤波の思ひ纏はり―思ひ就きにし君が目に恋ひや明さむ」

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐やま【若草山・嫩草山】

奈良市の東部、春日山北西の丘陵。標高342メートル。全山芝草に覆われ、毎年2月11日(1950年以後は1月15日)山焼きをする。3段に重なっているので、俗に三笠山というが、万葉集や古今集に出てくる三笠山とは別。

若草山

撮影:山梨勝弘

わかかえ【若かへ】ワカカヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)年の若い頃。万葉集16「身の―にさ寝し児らはも」

わか‐かえで【若楓】‥カヘデ

①楓の若木。わかかえるで。源氏物語胡蝶「御前の―・柏木などの青やかに繁りあひたるが」

②若葉の萌え出た楓。〈[季]夏〉

③襲かさねの色目。「西三条家装束抄」によれば、表は薄青、裏は紅または薄紅。

わか‐がえり【若返り】‥ガヘリ

わかがえること。「首脳陣の―をはかる」

わか‐がえ・る【若返る】‥ガヘル

〔自五〕

精神的・肉体的に若さを取りもどす。若々しくなる。また、構成する人々が入れ代わって年齢が若くなる。「気持が―・る」「メンバーがすっかり―・る」

わか‐かえるで【若鶏冠木】‥カヘルデ

(→)「わかかえで」に同じ。万葉集14「子持山―のもみつまで」

わか‐がき【若書き】

(老成した人の)若い頃の作品。詩文や書画などにいう。

わか‐がしら【若頭】

①(→)「若い衆しゅがしら」に同じ。

②頭のあとを継ぐべき者または継いだばかりの者を、それまでの頭と区別して呼ぶ語。

わか‐かつら【若楓】

楓ふうの若木。また、若葉の萌え出た楓。万葉集7「―の木下枝しずえ取り」

わか‐がみ【若髪】

若い頃の、また、若い人の頭髪。源氏物語初音「いにしへ盛りと見えし御―もとしごろに衰へゆき」

わか‐き【若木】

(ワカギとも)

①若い木。生い出てからあまり年を経ていない木。万葉集4「わが屋戸の―の梅もいまだ含ふふめり」

②小正月の飾り木。新木にゅうぎ。

⇒わかき‐むかえ【若木迎え】

わか‐ぎ【若気】

(→)「わかげ」に同じ。

わかきウェルテルのなやみ【若きウェルテルの悩み】

(Die Leiden des jungen Werthers ドイツ)ゲーテの書簡体恋愛小説。1774年刊。主人公ウェルテルは友人の婚約者ロッテに恋をし、最後には自殺する。

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】

四国地方(特に高知県)に自生する桜の一種。種子から生じて2〜3年で開花。10年位で枯れるものが多い。

わかき・ぶ【若きぶ】

〔自上二〕

若いさまである。年若く見える。家長日記「―・びたるさまを」

わか‐ぎみ【若君】

①幼い主君。幼君。

②貴人の若い男女の敬称。源氏物語空蝉「―はいづくにおはしますならむ」

わが‐きみ【吾が君】

(→)「あがきみ」に同じ。

わかき‐むかえ【若木迎え】‥ムカヘ

正月用の薪を採って来ること。初山入り。

⇒わか‐き【若木】

わ‐がく【和学・倭学】

①日本の文学・歴史・有職・制度などの学問。江戸時代に起こった。国学。皇学。

②日本に関する学問。日本学。

⇒わがく‐こうだんしょ【和学講談所】

⇒わがく‐しゃ【和学者】

⇒わがく‐しょ【和学所】

わ‐がく【和楽】

日本古来の音楽。邦楽ほうがく。

わかくえ【若くへ】ワカクヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)(→)「わかかえ」に同じ。古事記下「―にゐ寝てましもの」

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥

1793年(寛政5)塙保己一はなわほきいちが幕府の公許を得て江戸麹町に創設した学舎。「群書類従」「武家名目抄」などを編纂。その子忠宝ただとみがついで校主となり、江戸幕府の給費を受けて事業を経営。1868年(明治1)廃止。和学所。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わか‐くさ【若草・嫩草】

①芽を出して間のない草。〈[季]春〉。源氏物語柏木「やうやう青み出づる―見えわたり」。「―が萌え出る」

②若い女のたとえ。源氏物語総角「―のね見むものとは思はねど」

③襲かさねの色目。表は薄青、裏は濃青。

⇒わかくさ‐いろ【若草色】

⇒わかくさ‐の【若草の】

わかくさ‐いろ【若草色】

若草のような明るい黄緑色。

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐の【若草の】

〔枕〕

「つま(夫・妻)」「にひ(新)」「あゆひ(脚結)」にかかり、また「若し」「思ひつく」などにかかることもある。万葉集2「―夫つまの思ふ鳥立つ」。斉明紀「―若くありきと吾が思もはなくに」。万葉集13「藤波の思ひ纏はり―思ひ就きにし君が目に恋ひや明さむ」

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐やま【若草山・嫩草山】

奈良市の東部、春日山北西の丘陵。標高342メートル。全山芝草に覆われ、毎年2月11日(1950年以後は1月15日)山焼きをする。3段に重なっているので、俗に三笠山というが、万葉集や古今集に出てくる三笠山とは別。

若草山

撮影:山梨勝弘

わがく‐しゃ【和学者】

和学を修める人。和学に通じた人。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しょ【和学所】

和学講談所の略称。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わが‐くに【我が国】

われらの国。自分の国。

わかくるす‐ばら【若栗栖原】

若い栗の木の生えている原。古事記下「引田ひけたの―」

わか‐げ【若気】

年若い頃のはやり気、また無分別。年少の血気。わかぎ。狂言、文蔵「―の至るところにや」

⇒わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

⇒わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

年若であるため、血気にはやって思慮分別を欠くこと。また、それによって起こす過失。若気の至り。若気の無分別。

⇒わか‐げ【若気】

わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

若さの余り、血気にはやって思慮分別を失うこと。

⇒わか‐げ【若気】

わか‐ご【若子・若児】

おさなご。ちのみご。みどりご。崇神紀「己やつかれが子小児わかご有はべり」

わか‐ご【若御】

(→)「わかぎみ」に同じ。太平記26「御幼稚の―に天下を保たせまゐらせんと」

わか‐ごけ【若後家】

若くて夫を失った女。若い未亡人。

わか‐ごま【若菰】

(→)「わかごも」に同じ。

わか‐ごま【若駒】

若く、勢いのある馬。〈[季]春〉。神楽歌、明星「―率て来こ」

わか‐ごも【若菰】

若くてなよやかに美しい菰。芽を出して間もない菰。〈[季]春〉。古今和歌集恋「山城の淀の―」

⇒わかごも‐を【若菰を】

わかごも‐を【若菰を】

〔枕〕

「かり」にかかる。万葉集3「―猟路かりじの小野に」

⇒わか‐ごも【若菰】

わか‐さ【若さ】

わかいこと。また、その程度。

わかさ【若狭】

旧国名。今の福井県の西部。若州。

⇒わかさ‐かいどう【若狭街道】

⇒わかさ‐ぬり【若狭塗】

⇒わかさ‐わん【若狭湾】

わかさ‐かいどう【若狭街道】‥ダウ

京都から八瀬やせ・大原を経、途中越とちゅうごえ・朽木谷くつきだにを通って小浜おばまに至る道。古くからの要路で、若狭の鯖さばが京へ運ばれたので鯖の道とも呼ばれる。

若狭街道

撮影:的場 啓

わがく‐しゃ【和学者】

和学を修める人。和学に通じた人。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しょ【和学所】

和学講談所の略称。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わが‐くに【我が国】

われらの国。自分の国。

わかくるす‐ばら【若栗栖原】

若い栗の木の生えている原。古事記下「引田ひけたの―」

わか‐げ【若気】

年若い頃のはやり気、また無分別。年少の血気。わかぎ。狂言、文蔵「―の至るところにや」

⇒わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

⇒わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

年若であるため、血気にはやって思慮分別を欠くこと。また、それによって起こす過失。若気の至り。若気の無分別。

⇒わか‐げ【若気】

わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

若さの余り、血気にはやって思慮分別を失うこと。

⇒わか‐げ【若気】

わか‐ご【若子・若児】

おさなご。ちのみご。みどりご。崇神紀「己やつかれが子小児わかご有はべり」

わか‐ご【若御】

(→)「わかぎみ」に同じ。太平記26「御幼稚の―に天下を保たせまゐらせんと」

わか‐ごけ【若後家】

若くて夫を失った女。若い未亡人。

わか‐ごま【若菰】

(→)「わかごも」に同じ。

わか‐ごま【若駒】

若く、勢いのある馬。〈[季]春〉。神楽歌、明星「―率て来こ」

わか‐ごも【若菰】

若くてなよやかに美しい菰。芽を出して間もない菰。〈[季]春〉。古今和歌集恋「山城の淀の―」

⇒わかごも‐を【若菰を】

わかごも‐を【若菰を】

〔枕〕

「かり」にかかる。万葉集3「―猟路かりじの小野に」

⇒わか‐ごも【若菰】

わか‐さ【若さ】

わかいこと。また、その程度。

わかさ【若狭】

旧国名。今の福井県の西部。若州。

⇒わかさ‐かいどう【若狭街道】

⇒わかさ‐ぬり【若狭塗】

⇒わかさ‐わん【若狭湾】

わかさ‐かいどう【若狭街道】‥ダウ

京都から八瀬やせ・大原を経、途中越とちゅうごえ・朽木谷くつきだにを通って小浜おばまに至る道。古くからの要路で、若狭の鯖さばが京へ運ばれたので鯖の道とも呼ばれる。

若狭街道

撮影:的場 啓

⇒わかさ【若狭】

わか‐ざかり【若盛り】

若くて血気のさかんな年ごろ。また、若くて容姿の美しいこと。源氏物語橋姫「そのかみの―と見侍りし人は」

わか‐さぎ【若鷺・公魚・鰙】

キュウリウオ科の硬骨魚。体は細長く、全長15センチメートル、背びれの後方に脂あぶらびれがある。背面淡青色、腹面銀白色、側面に淡黒色の縦帯がある。本州以北の汽水域・淡水域でとれ、結氷湖の穴釣で有名。陸封水域への移殖も可能。焼魚・吸物・煮つけ・鮨・膾なますなどとする。アマサギ。サクラウオ。〈[季]春〉

わかさぎ

⇒わかさ【若狭】

わか‐ざかり【若盛り】

若くて血気のさかんな年ごろ。また、若くて容姿の美しいこと。源氏物語橋姫「そのかみの―と見侍りし人は」

わか‐さぎ【若鷺・公魚・鰙】

キュウリウオ科の硬骨魚。体は細長く、全長15センチメートル、背びれの後方に脂あぶらびれがある。背面淡青色、腹面銀白色、側面に淡黒色の縦帯がある。本州以北の汽水域・淡水域でとれ、結氷湖の穴釣で有名。陸封水域への移殖も可能。焼魚・吸物・煮つけ・鮨・膾なますなどとする。アマサギ。サクラウオ。〈[季]春〉

わかさぎ

わかさくしき【倭歌作式】

(→)喜撰式に同じ。

わか‐ざくら【若桜】

若木の桜。〈[季]春〉

わかさ‐ぬり【若狭塗】

福井県小浜地方から産する漆器。また、その変り塗の技法。卵殻の粉末や籾殻などで模様を作り、様々な彩漆を塗って乾燥後に金銀箔を貼り、さらに透漆を塗って研ぎ出す。慶長(1596〜1615)頃に始まり、万治(1658〜1661)年間に大成。

⇒わかさ【若狭】

わかさひこ‐じんじゃ【若狭彦神社】

福井県小浜おばま市にある元国幣中社。上社は同市竜前にあり若狭彦神(彦火火出見尊ひこほほでみのみこと)を、下社は同市遠敷おにゅうにあり若狭比咩神(豊玉姫)を祭神とする。若狭国一の宮。遠敷大明神。

わか‐さぶらい【若侍】‥サブラヒ

(→)「わかざむらい」に同じ。〈日葡辞書〉

わか‐さま【若様】

①高貴な家の子弟の尊敬語。わこさま。御曹司。

②(福島県や北関東で)口寄せの歩きみこ。

わか‐ざむらい【若侍】‥ザムラヒ

①年若い武士。

②公卿の家に使われる侍。あおざむらい。

わ‐かざり【輪飾り】

藁わらを輪の形に編み、数本の藁を垂らした正月の飾り物。裏白・紙四手しでなどを添える。輪注連わじめ。〈[季]新年〉。→しめなわ

わかされ【別され】

(九州地方で)分家。わかれ。

わかさ‐わん【若狭湾】

福井県南西部から京都府北部にわたる日本海の大陥没湾。リアス海岸で湾岸の出入の変化に富み、国定公園に指定され、また良港がある。

若狭湾(1)

撮影:的場 啓

わかさくしき【倭歌作式】

(→)喜撰式に同じ。

わか‐ざくら【若桜】

若木の桜。〈[季]春〉

わかさ‐ぬり【若狭塗】

福井県小浜地方から産する漆器。また、その変り塗の技法。卵殻の粉末や籾殻などで模様を作り、様々な彩漆を塗って乾燥後に金銀箔を貼り、さらに透漆を塗って研ぎ出す。慶長(1596〜1615)頃に始まり、万治(1658〜1661)年間に大成。

⇒わかさ【若狭】

わかさひこ‐じんじゃ【若狭彦神社】

福井県小浜おばま市にある元国幣中社。上社は同市竜前にあり若狭彦神(彦火火出見尊ひこほほでみのみこと)を、下社は同市遠敷おにゅうにあり若狭比咩神(豊玉姫)を祭神とする。若狭国一の宮。遠敷大明神。

わか‐さぶらい【若侍】‥サブラヒ

(→)「わかざむらい」に同じ。〈日葡辞書〉

わか‐さま【若様】

①高貴な家の子弟の尊敬語。わこさま。御曹司。

②(福島県や北関東で)口寄せの歩きみこ。

わか‐ざむらい【若侍】‥ザムラヒ

①年若い武士。

②公卿の家に使われる侍。あおざむらい。

わ‐かざり【輪飾り】

藁わらを輪の形に編み、数本の藁を垂らした正月の飾り物。裏白・紙四手しでなどを添える。輪注連わじめ。〈[季]新年〉。→しめなわ

わかされ【別され】

(九州地方で)分家。わかれ。

わかさ‐わん【若狭湾】

福井県南西部から京都府北部にわたる日本海の大陥没湾。リアス海岸で湾岸の出入の変化に富み、国定公園に指定され、また良港がある。

若狭湾(1)

撮影:的場 啓

若狭湾(2)

撮影:佐藤 尚

若狭湾(2)

撮影:佐藤 尚

⇒わかさ【若狭】

わか‐さんしん【和歌三神】

歌道を守護する三柱の神。流派により異なるが、柿本人麻呂・山部赤人・衣通姫そとおりひめや、住吉神・玉津島神・人麻呂など。

わかし

「鰤ぶり」参照。

わか・し【若し・稚し】

〔形ク〕

⇒わかい

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥

日本固有の菓子の通称。日本風の菓子。↔洋菓子

わか‐しお【若潮】‥シホ

①小潮から大潮に向かって干満の差が大きくなりだす潮。

②(九州地方で)元日の早朝、海から汲んで来て神に供える潮水のこと。〈[季]新年〉

⇒わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】

⇒わかしお‐むかえ【若潮迎え】

わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】‥シホイハヒ

熊本地方の物乞いの一種。正月に盆にのせた塩を持って家々を訪れたもの。

⇒わか‐しお【若潮】

わかしお‐むかえ【若潮迎え】‥シホムカヘ

正月に若潮を汲む行事。〈[季]新年〉

⇒わか‐しお【若潮】

わかしき【和歌式】

(→)孫姫ひこひめ式に同じ。

わかし‐ざまし【沸かし冷まし】

一度わかした湯・茶などをさまし冷やすこと。また、そのもの。湯ざまし。煮ざまし。

わか‐ししき【和歌四式】

歌経標式・喜撰式・孫姫ひこひめ式・石見女いわみのじょ式の4種の歌学書の総称。四家式。

わかし‐つぎ【沸かし接ぎ】

(→)鍛接たんせつに同じ。

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ

和歌の上手4人。

㋐南北朝時代の、頓阿・慶運・浄弁・兼好。

㋑江戸時代に京都に住んだ、澄月・慈延・小沢蘆庵・伴蒿蹊。

わか‐じに【若死に】

年若くして死ぬこと。はやじに。愚管抄6「中納言にて―をして」

わか‐しゅ【若衆】

①年の若い男子。わかもの。わこうど。

②江戸時代、まだ元服しないで前髪のある男子。

③男色を業とする若者。かげま。野郎。男色大鑑「歯黒付くる女の口もとと―の髭ぬく手もとと」

④男色関係にある少年。ちご。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「一代―にならずに生えぬきの念者ぢや」↔念者。

⇒わかしゅ‐かい【若衆買い】

⇒わかしゅ‐がた【若衆方】

⇒わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

⇒わかしゅ‐がみ【若衆髪】

⇒わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

⇒わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】

⇒わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

⇒わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】

⇒わかしゅ‐どう【若衆道】

⇒わかしゅ‐なり【若衆成】

⇒わかしゅ‐やど【若衆宿】

⇒わかしゅ‐わげ【若衆髷】

わかし‐ゆ【沸かし湯】

沸かした湯。特に、入浴に適した温度に沸かした鉱泉。

わかしゅ‐かい【若衆買い】‥カヒ

かげまを買って遊興すること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がた【若衆方】

歌舞伎の役柄。美少年の役。また、それに扮する俳優。世間胸算用3「誰が座に大坂の―が出る」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

江戸初期に、前髪のある少年俳優の演じた歌舞伎。女歌舞伎禁止の後を承けて行われ、1652年(承応1)禁止。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がみ【若衆髪】

(→)若衆髷わかしゅわげに同じ。好色一代女2「―に中剃して」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

部落ごとに組織された青年男子の集団。村内の警備・消防・祭礼などの仕事を分担するほか、若衆宿に集まって親睦をはかった。若者組。若者連。↔娘組。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】‥グルヒ

かげまの男色におぼれること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

若衆のもっとも美しいさかり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】‥ヂヨラウ

江戸時代、若衆の姿をした女郎。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐どう【若衆道】‥ダウ

男色の道。衆道しゅどう。若道にゃくどう。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐なり【若衆成】

鹿児島地方で、男子が7歳になった時、その子に選ばせる青年後見者。わかしなり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐やど【若衆宿】

部落の若い衆が、夜集まって手仕事をしたり話し合ったりして寝泊りする、特定の家。若者宿。↔娘宿。→やど4㋑。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐わげ【若衆髷】

江戸時代、若衆の結ったわげ。前髪を立て、中剃りをして、元結もとゆいで髷をしめ、二つ折にした華美な髪型。

若衆髷

⇒わかさ【若狭】

わか‐さんしん【和歌三神】

歌道を守護する三柱の神。流派により異なるが、柿本人麻呂・山部赤人・衣通姫そとおりひめや、住吉神・玉津島神・人麻呂など。

わかし

「鰤ぶり」参照。

わか・し【若し・稚し】

〔形ク〕

⇒わかい

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥

日本固有の菓子の通称。日本風の菓子。↔洋菓子

わか‐しお【若潮】‥シホ

①小潮から大潮に向かって干満の差が大きくなりだす潮。

②(九州地方で)元日の早朝、海から汲んで来て神に供える潮水のこと。〈[季]新年〉

⇒わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】

⇒わかしお‐むかえ【若潮迎え】

わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】‥シホイハヒ

熊本地方の物乞いの一種。正月に盆にのせた塩を持って家々を訪れたもの。

⇒わか‐しお【若潮】

わかしお‐むかえ【若潮迎え】‥シホムカヘ

正月に若潮を汲む行事。〈[季]新年〉

⇒わか‐しお【若潮】

わかしき【和歌式】

(→)孫姫ひこひめ式に同じ。

わかし‐ざまし【沸かし冷まし】

一度わかした湯・茶などをさまし冷やすこと。また、そのもの。湯ざまし。煮ざまし。

わか‐ししき【和歌四式】

歌経標式・喜撰式・孫姫ひこひめ式・石見女いわみのじょ式の4種の歌学書の総称。四家式。

わかし‐つぎ【沸かし接ぎ】

(→)鍛接たんせつに同じ。

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ

和歌の上手4人。

㋐南北朝時代の、頓阿・慶運・浄弁・兼好。

㋑江戸時代に京都に住んだ、澄月・慈延・小沢蘆庵・伴蒿蹊。

わか‐じに【若死に】

年若くして死ぬこと。はやじに。愚管抄6「中納言にて―をして」

わか‐しゅ【若衆】

①年の若い男子。わかもの。わこうど。

②江戸時代、まだ元服しないで前髪のある男子。

③男色を業とする若者。かげま。野郎。男色大鑑「歯黒付くる女の口もとと―の髭ぬく手もとと」

④男色関係にある少年。ちご。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「一代―にならずに生えぬきの念者ぢや」↔念者。

⇒わかしゅ‐かい【若衆買い】

⇒わかしゅ‐がた【若衆方】

⇒わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

⇒わかしゅ‐がみ【若衆髪】

⇒わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

⇒わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】

⇒わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

⇒わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】

⇒わかしゅ‐どう【若衆道】

⇒わかしゅ‐なり【若衆成】

⇒わかしゅ‐やど【若衆宿】

⇒わかしゅ‐わげ【若衆髷】

わかし‐ゆ【沸かし湯】

沸かした湯。特に、入浴に適した温度に沸かした鉱泉。

わかしゅ‐かい【若衆買い】‥カヒ

かげまを買って遊興すること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がた【若衆方】

歌舞伎の役柄。美少年の役。また、それに扮する俳優。世間胸算用3「誰が座に大坂の―が出る」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

江戸初期に、前髪のある少年俳優の演じた歌舞伎。女歌舞伎禁止の後を承けて行われ、1652年(承応1)禁止。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がみ【若衆髪】

(→)若衆髷わかしゅわげに同じ。好色一代女2「―に中剃して」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

部落ごとに組織された青年男子の集団。村内の警備・消防・祭礼などの仕事を分担するほか、若衆宿に集まって親睦をはかった。若者組。若者連。↔娘組。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】‥グルヒ

かげまの男色におぼれること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

若衆のもっとも美しいさかり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】‥ヂヨラウ

江戸時代、若衆の姿をした女郎。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐どう【若衆道】‥ダウ

男色の道。衆道しゅどう。若道にゃくどう。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐なり【若衆成】

鹿児島地方で、男子が7歳になった時、その子に選ばせる青年後見者。わかしなり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐やど【若衆宿】

部落の若い衆が、夜集まって手仕事をしたり話し合ったりして寝泊りする、特定の家。若者宿。↔娘宿。→やど4㋑。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐わげ【若衆髷】

江戸時代、若衆の結ったわげ。前髪を立て、中剃りをして、元結もとゆいで髷をしめ、二つ折にした華美な髪型。

若衆髷

⇒わか‐しゅ【若衆】

わか‐しょうりょう【若精霊】‥シヤウリヤウ

新盆にいぼんの異称。

わか‐しらが【若白髪】

若い頃から生える白髪。〈日葡辞書〉

わか‐す【若洲】

新たにできた洲。

わか・す【沸かす】

〔他五〕

①わくようにする。煮えたたせる。万葉集16「湯―・せ子ども」。「風呂を―・す」

②金属をとかす。とろかす。天智紀「水碓みずうすを造りて冶鉄かねわかす」

③熱狂させる。「観衆を―・す」

④(自動詞的に)腹を立てる。怒る。難波物語「かの者、―・してくぜつをするとき」

わか・す【涌かす・湧かす】

〔他五〕

虫などを発生させる。「うじを―・す」

わか‐ず【分かず】

区別をせず。区別なく。「昼夜を―」

わが‐せこ【我背子】

自分の夫・恋人を親しんでいう称。万葉集3「―が御船の泊り波立ためやも」

わか‐ぞう【若蔵・若造】‥ザウ

(「若僧」とも書く)若い者。また、未熟の者。多く卑しめていう。「―に何がわかる」

わが‐た【我が田】

自分の田。

⇒我が田へ水を引く

わか‐だいしょう【若大将】‥シヤウ

①まだ若い一軍の将。

②当主のあとをつぐべき息子。若主人。

わか‐たか【若鷹】

1歳の鷹。〈倭名類聚鈔18〉

わか‐たけ【若竹】

①その年に生え出た竹。新竹。今年竹。〈[季]夏〉。源氏物語胡蝶「―の生ひはじめけん根をばたづねん」

②たけのこ。

⇒わかたけ‐に【若竹煮】

わかたけ‐に【若竹煮】

煮物の一種。筍たけのことワカメを主材料とする。

⇒わか‐たけ【若竹】

わかた‐ず【分かたず】

(→)「分かず」に同じ。

わが‐たたみ【我が畳】

〔枕〕

「三重」(地名)にかかる。

わか‐だち【若立ち】

新たに芽や枝が生え出ること。また、その芽や枝。わかばえ。わかめ。山家集「むべ摘みけらしゑぐの―」

わか‐だ・つ【若立つ】

〔自四〕

若い芽や枝が出る。枕草子144「桃の木の―・ちて、いと楉しもとがちにさし出でたる」

わが‐たつ‐そま【我が立つ杣】

①自分の住む山。自分の住む寺。

②(伝教大師の「阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだいの仏たち我が立つ杣に冥加あらせたまへ」(新古今釈教)の歌によっていう)比叡山を指していう語。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わか‐しょうりょう【若精霊】‥シヤウリヤウ

新盆にいぼんの異称。

わか‐しらが【若白髪】

若い頃から生える白髪。〈日葡辞書〉

わか‐す【若洲】

新たにできた洲。

わか・す【沸かす】

〔他五〕

①わくようにする。煮えたたせる。万葉集16「湯―・せ子ども」。「風呂を―・す」

②金属をとかす。とろかす。天智紀「水碓みずうすを造りて冶鉄かねわかす」

③熱狂させる。「観衆を―・す」

④(自動詞的に)腹を立てる。怒る。難波物語「かの者、―・してくぜつをするとき」

わか・す【涌かす・湧かす】

〔他五〕

虫などを発生させる。「うじを―・す」

わか‐ず【分かず】

区別をせず。区別なく。「昼夜を―」

わが‐せこ【我背子】

自分の夫・恋人を親しんでいう称。万葉集3「―が御船の泊り波立ためやも」

わか‐ぞう【若蔵・若造】‥ザウ

(「若僧」とも書く)若い者。また、未熟の者。多く卑しめていう。「―に何がわかる」

わが‐た【我が田】

自分の田。

⇒我が田へ水を引く

わか‐だいしょう【若大将】‥シヤウ

①まだ若い一軍の将。

②当主のあとをつぐべき息子。若主人。

わか‐たか【若鷹】

1歳の鷹。〈倭名類聚鈔18〉

わか‐たけ【若竹】

①その年に生え出た竹。新竹。今年竹。〈[季]夏〉。源氏物語胡蝶「―の生ひはじめけん根をばたづねん」

②たけのこ。

⇒わかたけ‐に【若竹煮】

わかたけ‐に【若竹煮】

煮物の一種。筍たけのことワカメを主材料とする。

⇒わか‐たけ【若竹】

わかた‐ず【分かたず】

(→)「分かず」に同じ。

わが‐たたみ【我が畳】

〔枕〕

「三重」(地名)にかかる。

わか‐だち【若立ち】

新たに芽や枝が生え出ること。また、その芽や枝。わかばえ。わかめ。山家集「むべ摘みけらしゑぐの―」

わか‐だ・つ【若立つ】

〔自四〕

若い芽や枝が出る。枕草子144「桃の木の―・ちて、いと楉しもとがちにさし出でたる」

わが‐たつ‐そま【我が立つ杣】

①自分の住む山。自分の住む寺。

②(伝教大師の「阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだいの仏たち我が立つ杣に冥加あらせたまへ」(新古今釈教)の歌によっていう)比叡山を指していう語。

③年男としおとこの異称。節男せちおとこ。役男。祝太郎。

わか‐おとな【若大人】

若いのに老成している人。沙石集5「闘諍とうじょうがましき事あれば中に入りて事もなくなだめなどしければ、随分の名人の―にて」

わか‐おもと【若御許】

年若い女房。栄華物語本雫「―達のもの笑ひし給ふ、恥かし」

わか‐おんな【若女】‥ヲンナ

①年の若い女。

②能面の一つ。若くて端正な女面。観世流でのみ用いる。

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

③年男としおとこの異称。節男せちおとこ。役男。祝太郎。

わか‐おとな【若大人】

若いのに老成している人。沙石集5「闘諍とうじょうがましき事あれば中に入りて事もなくなだめなどしければ、随分の名人の―にて」

わか‐おもと【若御許】

年若い女房。栄華物語本雫「―達のもの笑ひし給ふ、恥かし」

わか‐おんな【若女】‥ヲンナ

①年の若い女。

②能面の一つ。若くて端正な女面。観世流でのみ用いる。

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

わかかえ【若かへ】ワカカヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)年の若い頃。万葉集16「身の―にさ寝し児らはも」

わか‐かえで【若楓】‥カヘデ

①楓の若木。わかかえるで。源氏物語胡蝶「御前の―・柏木などの青やかに繁りあひたるが」

②若葉の萌え出た楓。〈[季]夏〉

③襲かさねの色目。「西三条家装束抄」によれば、表は薄青、裏は紅または薄紅。

わか‐がえり【若返り】‥ガヘリ

わかがえること。「首脳陣の―をはかる」

わか‐がえ・る【若返る】‥ガヘル

〔自五〕

精神的・肉体的に若さを取りもどす。若々しくなる。また、構成する人々が入れ代わって年齢が若くなる。「気持が―・る」「メンバーがすっかり―・る」

わか‐かえるで【若鶏冠木】‥カヘルデ

(→)「わかかえで」に同じ。万葉集14「子持山―のもみつまで」

わか‐がき【若書き】

(老成した人の)若い頃の作品。詩文や書画などにいう。

わか‐がしら【若頭】

①(→)「若い衆しゅがしら」に同じ。

②頭のあとを継ぐべき者または継いだばかりの者を、それまでの頭と区別して呼ぶ語。

わか‐かつら【若楓】

楓ふうの若木。また、若葉の萌え出た楓。万葉集7「―の木下枝しずえ取り」

わか‐がみ【若髪】

若い頃の、また、若い人の頭髪。源氏物語初音「いにしへ盛りと見えし御―もとしごろに衰へゆき」

わか‐き【若木】

(ワカギとも)

①若い木。生い出てからあまり年を経ていない木。万葉集4「わが屋戸の―の梅もいまだ含ふふめり」

②小正月の飾り木。新木にゅうぎ。

⇒わかき‐むかえ【若木迎え】

わか‐ぎ【若気】

(→)「わかげ」に同じ。

わかきウェルテルのなやみ【若きウェルテルの悩み】

(Die Leiden des jungen Werthers ドイツ)ゲーテの書簡体恋愛小説。1774年刊。主人公ウェルテルは友人の婚約者ロッテに恋をし、最後には自殺する。

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】

四国地方(特に高知県)に自生する桜の一種。種子から生じて2〜3年で開花。10年位で枯れるものが多い。

わかき・ぶ【若きぶ】

〔自上二〕

若いさまである。年若く見える。家長日記「―・びたるさまを」

わか‐ぎみ【若君】

①幼い主君。幼君。

②貴人の若い男女の敬称。源氏物語空蝉「―はいづくにおはしますならむ」

わが‐きみ【吾が君】

(→)「あがきみ」に同じ。

わかき‐むかえ【若木迎え】‥ムカヘ

正月用の薪を採って来ること。初山入り。

⇒わか‐き【若木】

わ‐がく【和学・倭学】

①日本の文学・歴史・有職・制度などの学問。江戸時代に起こった。国学。皇学。

②日本に関する学問。日本学。

⇒わがく‐こうだんしょ【和学講談所】

⇒わがく‐しゃ【和学者】

⇒わがく‐しょ【和学所】

わ‐がく【和楽】

日本古来の音楽。邦楽ほうがく。

わかくえ【若くへ】ワカクヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)(→)「わかかえ」に同じ。古事記下「―にゐ寝てましもの」

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥

1793年(寛政5)塙保己一はなわほきいちが幕府の公許を得て江戸麹町に創設した学舎。「群書類従」「武家名目抄」などを編纂。その子忠宝ただとみがついで校主となり、江戸幕府の給費を受けて事業を経営。1868年(明治1)廃止。和学所。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わか‐くさ【若草・嫩草】

①芽を出して間のない草。〈[季]春〉。源氏物語柏木「やうやう青み出づる―見えわたり」。「―が萌え出る」

②若い女のたとえ。源氏物語総角「―のね見むものとは思はねど」

③襲かさねの色目。表は薄青、裏は濃青。

⇒わかくさ‐いろ【若草色】

⇒わかくさ‐の【若草の】

わかくさ‐いろ【若草色】

若草のような明るい黄緑色。

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐の【若草の】

〔枕〕

「つま(夫・妻)」「にひ(新)」「あゆひ(脚結)」にかかり、また「若し」「思ひつく」などにかかることもある。万葉集2「―夫つまの思ふ鳥立つ」。斉明紀「―若くありきと吾が思もはなくに」。万葉集13「藤波の思ひ纏はり―思ひ就きにし君が目に恋ひや明さむ」

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐やま【若草山・嫩草山】

奈良市の東部、春日山北西の丘陵。標高342メートル。全山芝草に覆われ、毎年2月11日(1950年以後は1月15日)山焼きをする。3段に重なっているので、俗に三笠山というが、万葉集や古今集に出てくる三笠山とは別。

若草山

撮影:山梨勝弘

わかかえ【若かへ】ワカカヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)年の若い頃。万葉集16「身の―にさ寝し児らはも」

わか‐かえで【若楓】‥カヘデ

①楓の若木。わかかえるで。源氏物語胡蝶「御前の―・柏木などの青やかに繁りあひたるが」

②若葉の萌え出た楓。〈[季]夏〉

③襲かさねの色目。「西三条家装束抄」によれば、表は薄青、裏は紅または薄紅。

わか‐がえり【若返り】‥ガヘリ

わかがえること。「首脳陣の―をはかる」

わか‐がえ・る【若返る】‥ガヘル

〔自五〕

精神的・肉体的に若さを取りもどす。若々しくなる。また、構成する人々が入れ代わって年齢が若くなる。「気持が―・る」「メンバーがすっかり―・る」

わか‐かえるで【若鶏冠木】‥カヘルデ

(→)「わかかえで」に同じ。万葉集14「子持山―のもみつまで」

わか‐がき【若書き】

(老成した人の)若い頃の作品。詩文や書画などにいう。

わか‐がしら【若頭】

①(→)「若い衆しゅがしら」に同じ。

②頭のあとを継ぐべき者または継いだばかりの者を、それまでの頭と区別して呼ぶ語。

わか‐かつら【若楓】

楓ふうの若木。また、若葉の萌え出た楓。万葉集7「―の木下枝しずえ取り」

わか‐がみ【若髪】

若い頃の、また、若い人の頭髪。源氏物語初音「いにしへ盛りと見えし御―もとしごろに衰へゆき」

わか‐き【若木】

(ワカギとも)

①若い木。生い出てからあまり年を経ていない木。万葉集4「わが屋戸の―の梅もいまだ含ふふめり」

②小正月の飾り木。新木にゅうぎ。

⇒わかき‐むかえ【若木迎え】

わか‐ぎ【若気】

(→)「わかげ」に同じ。

わかきウェルテルのなやみ【若きウェルテルの悩み】

(Die Leiden des jungen Werthers ドイツ)ゲーテの書簡体恋愛小説。1774年刊。主人公ウェルテルは友人の婚約者ロッテに恋をし、最後には自殺する。

わかき‐の‐さくら【稚木の桜】

四国地方(特に高知県)に自生する桜の一種。種子から生じて2〜3年で開花。10年位で枯れるものが多い。

わかき・ぶ【若きぶ】

〔自上二〕

若いさまである。年若く見える。家長日記「―・びたるさまを」

わか‐ぎみ【若君】

①幼い主君。幼君。

②貴人の若い男女の敬称。源氏物語空蝉「―はいづくにおはしますならむ」

わが‐きみ【吾が君】

(→)「あがきみ」に同じ。

わかき‐むかえ【若木迎え】‥ムカヘ

正月用の薪を採って来ること。初山入り。

⇒わか‐き【若木】

わ‐がく【和学・倭学】

①日本の文学・歴史・有職・制度などの学問。江戸時代に起こった。国学。皇学。

②日本に関する学問。日本学。

⇒わがく‐こうだんしょ【和学講談所】

⇒わがく‐しゃ【和学者】

⇒わがく‐しょ【和学所】

わ‐がく【和楽】

日本古来の音楽。邦楽ほうがく。

わかくえ【若くへ】ワカクヘ

(ワカ(若)キウヘ(上)の転か)(→)「わかかえ」に同じ。古事記下「―にゐ寝てましもの」

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥

1793年(寛政5)塙保己一はなわほきいちが幕府の公許を得て江戸麹町に創設した学舎。「群書類従」「武家名目抄」などを編纂。その子忠宝ただとみがついで校主となり、江戸幕府の給費を受けて事業を経営。1868年(明治1)廃止。和学所。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わか‐くさ【若草・嫩草】

①芽を出して間のない草。〈[季]春〉。源氏物語柏木「やうやう青み出づる―見えわたり」。「―が萌え出る」

②若い女のたとえ。源氏物語総角「―のね見むものとは思はねど」

③襲かさねの色目。表は薄青、裏は濃青。

⇒わかくさ‐いろ【若草色】

⇒わかくさ‐の【若草の】

わかくさ‐いろ【若草色】

若草のような明るい黄緑色。

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐の【若草の】

〔枕〕

「つま(夫・妻)」「にひ(新)」「あゆひ(脚結)」にかかり、また「若し」「思ひつく」などにかかることもある。万葉集2「―夫つまの思ふ鳥立つ」。斉明紀「―若くありきと吾が思もはなくに」。万葉集13「藤波の思ひ纏はり―思ひ就きにし君が目に恋ひや明さむ」

⇒わか‐くさ【若草・嫩草】

わかくさ‐やま【若草山・嫩草山】

奈良市の東部、春日山北西の丘陵。標高342メートル。全山芝草に覆われ、毎年2月11日(1950年以後は1月15日)山焼きをする。3段に重なっているので、俗に三笠山というが、万葉集や古今集に出てくる三笠山とは別。

若草山

撮影:山梨勝弘

わがく‐しゃ【和学者】

和学を修める人。和学に通じた人。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しょ【和学所】

和学講談所の略称。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わが‐くに【我が国】

われらの国。自分の国。

わかくるす‐ばら【若栗栖原】

若い栗の木の生えている原。古事記下「引田ひけたの―」

わか‐げ【若気】

年若い頃のはやり気、また無分別。年少の血気。わかぎ。狂言、文蔵「―の至るところにや」

⇒わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

⇒わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

年若であるため、血気にはやって思慮分別を欠くこと。また、それによって起こす過失。若気の至り。若気の無分別。

⇒わか‐げ【若気】

わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

若さの余り、血気にはやって思慮分別を失うこと。

⇒わか‐げ【若気】

わか‐ご【若子・若児】

おさなご。ちのみご。みどりご。崇神紀「己やつかれが子小児わかご有はべり」

わか‐ご【若御】

(→)「わかぎみ」に同じ。太平記26「御幼稚の―に天下を保たせまゐらせんと」

わか‐ごけ【若後家】

若くて夫を失った女。若い未亡人。

わか‐ごま【若菰】

(→)「わかごも」に同じ。

わか‐ごま【若駒】

若く、勢いのある馬。〈[季]春〉。神楽歌、明星「―率て来こ」

わか‐ごも【若菰】

若くてなよやかに美しい菰。芽を出して間もない菰。〈[季]春〉。古今和歌集恋「山城の淀の―」

⇒わかごも‐を【若菰を】

わかごも‐を【若菰を】

〔枕〕

「かり」にかかる。万葉集3「―猟路かりじの小野に」

⇒わか‐ごも【若菰】

わか‐さ【若さ】

わかいこと。また、その程度。

わかさ【若狭】

旧国名。今の福井県の西部。若州。

⇒わかさ‐かいどう【若狭街道】

⇒わかさ‐ぬり【若狭塗】

⇒わかさ‐わん【若狭湾】

わかさ‐かいどう【若狭街道】‥ダウ

京都から八瀬やせ・大原を経、途中越とちゅうごえ・朽木谷くつきだにを通って小浜おばまに至る道。古くからの要路で、若狭の鯖さばが京へ運ばれたので鯖の道とも呼ばれる。

若狭街道

撮影:的場 啓

わがく‐しゃ【和学者】

和学を修める人。和学に通じた人。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しょ【和学所】

和学講談所の略称。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わが‐くに【我が国】

われらの国。自分の国。

わかくるす‐ばら【若栗栖原】

若い栗の木の生えている原。古事記下「引田ひけたの―」

わか‐げ【若気】

年若い頃のはやり気、また無分別。年少の血気。わかぎ。狂言、文蔵「―の至るところにや」

⇒わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

⇒わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

わかげ‐の‐あやまち【若気の過ち】

年若であるため、血気にはやって思慮分別を欠くこと。また、それによって起こす過失。若気の至り。若気の無分別。

⇒わか‐げ【若気】

わかげ‐の‐いたり【若気の至り】

若さの余り、血気にはやって思慮分別を失うこと。

⇒わか‐げ【若気】

わか‐ご【若子・若児】

おさなご。ちのみご。みどりご。崇神紀「己やつかれが子小児わかご有はべり」

わか‐ご【若御】

(→)「わかぎみ」に同じ。太平記26「御幼稚の―に天下を保たせまゐらせんと」

わか‐ごけ【若後家】

若くて夫を失った女。若い未亡人。

わか‐ごま【若菰】

(→)「わかごも」に同じ。

わか‐ごま【若駒】

若く、勢いのある馬。〈[季]春〉。神楽歌、明星「―率て来こ」

わか‐ごも【若菰】

若くてなよやかに美しい菰。芽を出して間もない菰。〈[季]春〉。古今和歌集恋「山城の淀の―」

⇒わかごも‐を【若菰を】

わかごも‐を【若菰を】

〔枕〕

「かり」にかかる。万葉集3「―猟路かりじの小野に」

⇒わか‐ごも【若菰】

わか‐さ【若さ】

わかいこと。また、その程度。

わかさ【若狭】

旧国名。今の福井県の西部。若州。

⇒わかさ‐かいどう【若狭街道】

⇒わかさ‐ぬり【若狭塗】

⇒わかさ‐わん【若狭湾】

わかさ‐かいどう【若狭街道】‥ダウ

京都から八瀬やせ・大原を経、途中越とちゅうごえ・朽木谷くつきだにを通って小浜おばまに至る道。古くからの要路で、若狭の鯖さばが京へ運ばれたので鯖の道とも呼ばれる。

若狭街道

撮影:的場 啓

⇒わかさ【若狭】

わか‐ざかり【若盛り】

若くて血気のさかんな年ごろ。また、若くて容姿の美しいこと。源氏物語橋姫「そのかみの―と見侍りし人は」

わか‐さぎ【若鷺・公魚・鰙】

キュウリウオ科の硬骨魚。体は細長く、全長15センチメートル、背びれの後方に脂あぶらびれがある。背面淡青色、腹面銀白色、側面に淡黒色の縦帯がある。本州以北の汽水域・淡水域でとれ、結氷湖の穴釣で有名。陸封水域への移殖も可能。焼魚・吸物・煮つけ・鮨・膾なますなどとする。アマサギ。サクラウオ。〈[季]春〉

わかさぎ

⇒わかさ【若狭】

わか‐ざかり【若盛り】

若くて血気のさかんな年ごろ。また、若くて容姿の美しいこと。源氏物語橋姫「そのかみの―と見侍りし人は」

わか‐さぎ【若鷺・公魚・鰙】

キュウリウオ科の硬骨魚。体は細長く、全長15センチメートル、背びれの後方に脂あぶらびれがある。背面淡青色、腹面銀白色、側面に淡黒色の縦帯がある。本州以北の汽水域・淡水域でとれ、結氷湖の穴釣で有名。陸封水域への移殖も可能。焼魚・吸物・煮つけ・鮨・膾なますなどとする。アマサギ。サクラウオ。〈[季]春〉

わかさぎ

わかさくしき【倭歌作式】

(→)喜撰式に同じ。

わか‐ざくら【若桜】

若木の桜。〈[季]春〉

わかさ‐ぬり【若狭塗】

福井県小浜地方から産する漆器。また、その変り塗の技法。卵殻の粉末や籾殻などで模様を作り、様々な彩漆を塗って乾燥後に金銀箔を貼り、さらに透漆を塗って研ぎ出す。慶長(1596〜1615)頃に始まり、万治(1658〜1661)年間に大成。

⇒わかさ【若狭】

わかさひこ‐じんじゃ【若狭彦神社】

福井県小浜おばま市にある元国幣中社。上社は同市竜前にあり若狭彦神(彦火火出見尊ひこほほでみのみこと)を、下社は同市遠敷おにゅうにあり若狭比咩神(豊玉姫)を祭神とする。若狭国一の宮。遠敷大明神。

わか‐さぶらい【若侍】‥サブラヒ

(→)「わかざむらい」に同じ。〈日葡辞書〉

わか‐さま【若様】

①高貴な家の子弟の尊敬語。わこさま。御曹司。

②(福島県や北関東で)口寄せの歩きみこ。

わか‐ざむらい【若侍】‥ザムラヒ

①年若い武士。

②公卿の家に使われる侍。あおざむらい。

わ‐かざり【輪飾り】

藁わらを輪の形に編み、数本の藁を垂らした正月の飾り物。裏白・紙四手しでなどを添える。輪注連わじめ。〈[季]新年〉。→しめなわ

わかされ【別され】

(九州地方で)分家。わかれ。

わかさ‐わん【若狭湾】

福井県南西部から京都府北部にわたる日本海の大陥没湾。リアス海岸で湾岸の出入の変化に富み、国定公園に指定され、また良港がある。

若狭湾(1)

撮影:的場 啓

わかさくしき【倭歌作式】

(→)喜撰式に同じ。

わか‐ざくら【若桜】

若木の桜。〈[季]春〉

わかさ‐ぬり【若狭塗】

福井県小浜地方から産する漆器。また、その変り塗の技法。卵殻の粉末や籾殻などで模様を作り、様々な彩漆を塗って乾燥後に金銀箔を貼り、さらに透漆を塗って研ぎ出す。慶長(1596〜1615)頃に始まり、万治(1658〜1661)年間に大成。

⇒わかさ【若狭】

わかさひこ‐じんじゃ【若狭彦神社】

福井県小浜おばま市にある元国幣中社。上社は同市竜前にあり若狭彦神(彦火火出見尊ひこほほでみのみこと)を、下社は同市遠敷おにゅうにあり若狭比咩神(豊玉姫)を祭神とする。若狭国一の宮。遠敷大明神。

わか‐さぶらい【若侍】‥サブラヒ

(→)「わかざむらい」に同じ。〈日葡辞書〉

わか‐さま【若様】

①高貴な家の子弟の尊敬語。わこさま。御曹司。

②(福島県や北関東で)口寄せの歩きみこ。

わか‐ざむらい【若侍】‥ザムラヒ

①年若い武士。

②公卿の家に使われる侍。あおざむらい。

わ‐かざり【輪飾り】

藁わらを輪の形に編み、数本の藁を垂らした正月の飾り物。裏白・紙四手しでなどを添える。輪注連わじめ。〈[季]新年〉。→しめなわ

わかされ【別され】

(九州地方で)分家。わかれ。

わかさ‐わん【若狭湾】

福井県南西部から京都府北部にわたる日本海の大陥没湾。リアス海岸で湾岸の出入の変化に富み、国定公園に指定され、また良港がある。

若狭湾(1)

撮影:的場 啓

若狭湾(2)

撮影:佐藤 尚

若狭湾(2)

撮影:佐藤 尚

⇒わかさ【若狭】

わか‐さんしん【和歌三神】

歌道を守護する三柱の神。流派により異なるが、柿本人麻呂・山部赤人・衣通姫そとおりひめや、住吉神・玉津島神・人麻呂など。

わかし

「鰤ぶり」参照。

わか・し【若し・稚し】

〔形ク〕

⇒わかい

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥

日本固有の菓子の通称。日本風の菓子。↔洋菓子

わか‐しお【若潮】‥シホ

①小潮から大潮に向かって干満の差が大きくなりだす潮。

②(九州地方で)元日の早朝、海から汲んで来て神に供える潮水のこと。〈[季]新年〉

⇒わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】

⇒わかしお‐むかえ【若潮迎え】

わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】‥シホイハヒ

熊本地方の物乞いの一種。正月に盆にのせた塩を持って家々を訪れたもの。

⇒わか‐しお【若潮】

わかしお‐むかえ【若潮迎え】‥シホムカヘ

正月に若潮を汲む行事。〈[季]新年〉

⇒わか‐しお【若潮】

わかしき【和歌式】

(→)孫姫ひこひめ式に同じ。

わかし‐ざまし【沸かし冷まし】

一度わかした湯・茶などをさまし冷やすこと。また、そのもの。湯ざまし。煮ざまし。

わか‐ししき【和歌四式】

歌経標式・喜撰式・孫姫ひこひめ式・石見女いわみのじょ式の4種の歌学書の総称。四家式。

わかし‐つぎ【沸かし接ぎ】

(→)鍛接たんせつに同じ。

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ

和歌の上手4人。

㋐南北朝時代の、頓阿・慶運・浄弁・兼好。

㋑江戸時代に京都に住んだ、澄月・慈延・小沢蘆庵・伴蒿蹊。

わか‐じに【若死に】

年若くして死ぬこと。はやじに。愚管抄6「中納言にて―をして」

わか‐しゅ【若衆】

①年の若い男子。わかもの。わこうど。

②江戸時代、まだ元服しないで前髪のある男子。

③男色を業とする若者。かげま。野郎。男色大鑑「歯黒付くる女の口もとと―の髭ぬく手もとと」

④男色関係にある少年。ちご。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「一代―にならずに生えぬきの念者ぢや」↔念者。

⇒わかしゅ‐かい【若衆買い】

⇒わかしゅ‐がた【若衆方】

⇒わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

⇒わかしゅ‐がみ【若衆髪】

⇒わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

⇒わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】

⇒わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

⇒わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】

⇒わかしゅ‐どう【若衆道】

⇒わかしゅ‐なり【若衆成】

⇒わかしゅ‐やど【若衆宿】

⇒わかしゅ‐わげ【若衆髷】

わかし‐ゆ【沸かし湯】

沸かした湯。特に、入浴に適した温度に沸かした鉱泉。

わかしゅ‐かい【若衆買い】‥カヒ

かげまを買って遊興すること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がた【若衆方】

歌舞伎の役柄。美少年の役。また、それに扮する俳優。世間胸算用3「誰が座に大坂の―が出る」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

江戸初期に、前髪のある少年俳優の演じた歌舞伎。女歌舞伎禁止の後を承けて行われ、1652年(承応1)禁止。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がみ【若衆髪】

(→)若衆髷わかしゅわげに同じ。好色一代女2「―に中剃して」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

部落ごとに組織された青年男子の集団。村内の警備・消防・祭礼などの仕事を分担するほか、若衆宿に集まって親睦をはかった。若者組。若者連。↔娘組。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】‥グルヒ

かげまの男色におぼれること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

若衆のもっとも美しいさかり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】‥ヂヨラウ

江戸時代、若衆の姿をした女郎。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐どう【若衆道】‥ダウ

男色の道。衆道しゅどう。若道にゃくどう。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐なり【若衆成】

鹿児島地方で、男子が7歳になった時、その子に選ばせる青年後見者。わかしなり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐やど【若衆宿】

部落の若い衆が、夜集まって手仕事をしたり話し合ったりして寝泊りする、特定の家。若者宿。↔娘宿。→やど4㋑。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐わげ【若衆髷】

江戸時代、若衆の結ったわげ。前髪を立て、中剃りをして、元結もとゆいで髷をしめ、二つ折にした華美な髪型。

若衆髷

⇒わかさ【若狭】

わか‐さんしん【和歌三神】

歌道を守護する三柱の神。流派により異なるが、柿本人麻呂・山部赤人・衣通姫そとおりひめや、住吉神・玉津島神・人麻呂など。

わかし

「鰤ぶり」参照。

わか・し【若し・稚し】

〔形ク〕

⇒わかい

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥

日本固有の菓子の通称。日本風の菓子。↔洋菓子

わか‐しお【若潮】‥シホ

①小潮から大潮に向かって干満の差が大きくなりだす潮。

②(九州地方で)元日の早朝、海から汲んで来て神に供える潮水のこと。〈[季]新年〉

⇒わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】

⇒わかしお‐むかえ【若潮迎え】

わかしお‐いわい【若潮祝・若塩祝】‥シホイハヒ

熊本地方の物乞いの一種。正月に盆にのせた塩を持って家々を訪れたもの。

⇒わか‐しお【若潮】

わかしお‐むかえ【若潮迎え】‥シホムカヘ

正月に若潮を汲む行事。〈[季]新年〉

⇒わか‐しお【若潮】

わかしき【和歌式】

(→)孫姫ひこひめ式に同じ。

わかし‐ざまし【沸かし冷まし】

一度わかした湯・茶などをさまし冷やすこと。また、そのもの。湯ざまし。煮ざまし。

わか‐ししき【和歌四式】

歌経標式・喜撰式・孫姫ひこひめ式・石見女いわみのじょ式の4種の歌学書の総称。四家式。

わかし‐つぎ【沸かし接ぎ】

(→)鍛接たんせつに同じ。

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ

和歌の上手4人。

㋐南北朝時代の、頓阿・慶運・浄弁・兼好。

㋑江戸時代に京都に住んだ、澄月・慈延・小沢蘆庵・伴蒿蹊。

わか‐じに【若死に】

年若くして死ぬこと。はやじに。愚管抄6「中納言にて―をして」

わか‐しゅ【若衆】

①年の若い男子。わかもの。わこうど。

②江戸時代、まだ元服しないで前髪のある男子。

③男色を業とする若者。かげま。野郎。男色大鑑「歯黒付くる女の口もとと―の髭ぬく手もとと」

④男色関係にある少年。ちご。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「一代―にならずに生えぬきの念者ぢや」↔念者。

⇒わかしゅ‐かい【若衆買い】

⇒わかしゅ‐がた【若衆方】

⇒わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

⇒わかしゅ‐がみ【若衆髪】

⇒わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

⇒わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】

⇒わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

⇒わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】

⇒わかしゅ‐どう【若衆道】

⇒わかしゅ‐なり【若衆成】

⇒わかしゅ‐やど【若衆宿】

⇒わかしゅ‐わげ【若衆髷】

わかし‐ゆ【沸かし湯】

沸かした湯。特に、入浴に適した温度に沸かした鉱泉。

わかしゅ‐かい【若衆買い】‥カヒ

かげまを買って遊興すること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がた【若衆方】

歌舞伎の役柄。美少年の役。また、それに扮する俳優。世間胸算用3「誰が座に大坂の―が出る」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐かぶき【若衆歌舞伎】

江戸初期に、前髪のある少年俳優の演じた歌舞伎。女歌舞伎禁止の後を承けて行われ、1652年(承応1)禁止。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐がみ【若衆髪】

(→)若衆髷わかしゅわげに同じ。好色一代女2「―に中剃して」

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐみ【若衆組】

部落ごとに組織された青年男子の集団。村内の警備・消防・祭礼などの仕事を分担するほか、若衆宿に集まって親睦をはかった。若者組。若者連。↔娘組。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ぐるい【若衆狂い】‥グルヒ

かげまの男色におぼれること。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐ざかり【若衆盛り】

若衆のもっとも美しいさかり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐じょろう【若衆女郎】‥ヂヨラウ

江戸時代、若衆の姿をした女郎。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐どう【若衆道】‥ダウ

男色の道。衆道しゅどう。若道にゃくどう。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐なり【若衆成】

鹿児島地方で、男子が7歳になった時、その子に選ばせる青年後見者。わかしなり。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐やど【若衆宿】

部落の若い衆が、夜集まって手仕事をしたり話し合ったりして寝泊りする、特定の家。若者宿。↔娘宿。→やど4㋑。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わかしゅ‐わげ【若衆髷】

江戸時代、若衆の結ったわげ。前髪を立て、中剃りをして、元結もとゆいで髷をしめ、二つ折にした華美な髪型。

若衆髷

⇒わか‐しゅ【若衆】

わか‐しょうりょう【若精霊】‥シヤウリヤウ

新盆にいぼんの異称。

わか‐しらが【若白髪】

若い頃から生える白髪。〈日葡辞書〉

わか‐す【若洲】

新たにできた洲。

わか・す【沸かす】

〔他五〕

①わくようにする。煮えたたせる。万葉集16「湯―・せ子ども」。「風呂を―・す」

②金属をとかす。とろかす。天智紀「水碓みずうすを造りて冶鉄かねわかす」

③熱狂させる。「観衆を―・す」

④(自動詞的に)腹を立てる。怒る。難波物語「かの者、―・してくぜつをするとき」

わか・す【涌かす・湧かす】

〔他五〕

虫などを発生させる。「うじを―・す」

わか‐ず【分かず】

区別をせず。区別なく。「昼夜を―」

わが‐せこ【我背子】

自分の夫・恋人を親しんでいう称。万葉集3「―が御船の泊り波立ためやも」

わか‐ぞう【若蔵・若造】‥ザウ

(「若僧」とも書く)若い者。また、未熟の者。多く卑しめていう。「―に何がわかる」

わが‐た【我が田】

自分の田。

⇒我が田へ水を引く

わか‐だいしょう【若大将】‥シヤウ

①まだ若い一軍の将。

②当主のあとをつぐべき息子。若主人。

わか‐たか【若鷹】

1歳の鷹。〈倭名類聚鈔18〉

わか‐たけ【若竹】

①その年に生え出た竹。新竹。今年竹。〈[季]夏〉。源氏物語胡蝶「―の生ひはじめけん根をばたづねん」

②たけのこ。

⇒わかたけ‐に【若竹煮】

わかたけ‐に【若竹煮】

煮物の一種。筍たけのことワカメを主材料とする。

⇒わか‐たけ【若竹】

わかた‐ず【分かたず】

(→)「分かず」に同じ。

わが‐たたみ【我が畳】

〔枕〕

「三重」(地名)にかかる。

わか‐だち【若立ち】

新たに芽や枝が生え出ること。また、その芽や枝。わかばえ。わかめ。山家集「むべ摘みけらしゑぐの―」

わか‐だ・つ【若立つ】

〔自四〕

若い芽や枝が出る。枕草子144「桃の木の―・ちて、いと楉しもとがちにさし出でたる」

わが‐たつ‐そま【我が立つ杣】

①自分の住む山。自分の住む寺。

②(伝教大師の「阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだいの仏たち我が立つ杣に冥加あらせたまへ」(新古今釈教)の歌によっていう)比叡山を指していう語。

⇒わか‐しゅ【若衆】

わか‐しょうりょう【若精霊】‥シヤウリヤウ

新盆にいぼんの異称。

わか‐しらが【若白髪】

若い頃から生える白髪。〈日葡辞書〉

わか‐す【若洲】

新たにできた洲。

わか・す【沸かす】

〔他五〕

①わくようにする。煮えたたせる。万葉集16「湯―・せ子ども」。「風呂を―・す」

②金属をとかす。とろかす。天智紀「水碓みずうすを造りて冶鉄かねわかす」

③熱狂させる。「観衆を―・す」

④(自動詞的に)腹を立てる。怒る。難波物語「かの者、―・してくぜつをするとき」

わか・す【涌かす・湧かす】

〔他五〕

虫などを発生させる。「うじを―・す」

わか‐ず【分かず】

区別をせず。区別なく。「昼夜を―」

わが‐せこ【我背子】

自分の夫・恋人を親しんでいう称。万葉集3「―が御船の泊り波立ためやも」

わか‐ぞう【若蔵・若造】‥ザウ

(「若僧」とも書く)若い者。また、未熟の者。多く卑しめていう。「―に何がわかる」

わが‐た【我が田】

自分の田。

⇒我が田へ水を引く

わか‐だいしょう【若大将】‥シヤウ

①まだ若い一軍の将。

②当主のあとをつぐべき息子。若主人。

わか‐たか【若鷹】

1歳の鷹。〈倭名類聚鈔18〉

わか‐たけ【若竹】

①その年に生え出た竹。新竹。今年竹。〈[季]夏〉。源氏物語胡蝶「―の生ひはじめけん根をばたづねん」

②たけのこ。

⇒わかたけ‐に【若竹煮】

わかたけ‐に【若竹煮】

煮物の一種。筍たけのことワカメを主材料とする。

⇒わか‐たけ【若竹】

わかた‐ず【分かたず】

(→)「分かず」に同じ。

わが‐たたみ【我が畳】

〔枕〕

「三重」(地名)にかかる。

わか‐だち【若立ち】

新たに芽や枝が生え出ること。また、その芽や枝。わかばえ。わかめ。山家集「むべ摘みけらしゑぐの―」

わか‐だ・つ【若立つ】

〔自四〕

若い芽や枝が出る。枕草子144「桃の木の―・ちて、いと楉しもとがちにさし出でたる」

わが‐たつ‐そま【我が立つ杣】

①自分の住む山。自分の住む寺。

②(伝教大師の「阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだいの仏たち我が立つ杣に冥加あらせたまへ」(新古今釈教)の歌によっていう)比叡山を指していう語。

広辞苑に「我が意」で始まるの検索結果 1-2。