複数辞典一括検索+![]()

![]()

○招かれざる客まねかれざるきゃく🔗⭐🔉

○招かれざる客まねかれざるきゃく

招いていないのに来訪する客。迷惑な客。

⇒まね・く【招く】

まねき【招き】

①まねくこと。招待。招聘しょうへい。「お―にあずかる」

②烏帽子えぼしの正面の上部名。→立烏帽子(図)→侍烏帽子(図)。

③旗の小さいもので、幟のぼりの竿頭に添えてつけ、または指物として用いるもの。

④招看板の略。

⑤江戸時代、劇場の木戸で狂言の役割を読みあげ、声色などを使って客を誘うこと。また、その人。まねぎ。

⇒まねき‐かんばん【招看板】

⇒まねき‐づくり【招造】

⇒まねき‐ねこ【招き猫】

まね‐き【蹋木・機躡】

機織の道具の、足で踏む板。万葉集10「機はたものの―持ち行きて天の河打橋わたす」

まねき‐い・れる【招き入れる】

〔他下一〕[文]まねきい・る(下二)

招いて中へ入れる。

まねき‐かんばん【招看板】

①江戸の劇場で、所作事などの舞台面を人物の形を切り出して描いたもの。

②京坂で、劇場の外へ掲出した庵いおり看板。

⇒まねき【招き】

まねき‐づくり【招造】

片流れ屋根の頂部で、ごく短く折り返した屋根の造り。また、広くはそのような屋根をもつ建物の様式。

⇒まねき【招き】

まねき‐ねこ【招き猫】

すわって片方の前足を挙げて人を招く姿をした猫の像。顧客・財宝を招くというので、縁起物として商家などで飾る。

招き猫(1)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

招き猫(2)

撮影:関戸 勇

招き猫(2)

撮影:関戸 勇

⇒まねき【招き】

まねき‐よ・せる【招き寄せる】

〔他下一〕

招いて、来させる。近くに引き寄せる。呼び寄せる。「多くの人を―・せる力がある」

マネキン【mannequin】

①衣裳を着せて飾る陳列用の等身大の人形。「―人形」

②新作の服装や化粧をして宣伝・販売をする人。マヌカン。

まね・く【招く】

〔他五〕

(マネグとも)

①手で合図して人を呼ぶ。さしまねく。古今和歌集秋「秋の野の草の袂か花すすきほに出で―・く袖と見ゆらむ」。天草本伊曾保物語「イソポを―・き寄せ」

②人を誘ってよびよせる。礼をつくして呼ぶ。招待する。招聘する。「結婚式に―・く」「外国から一流選手を―・く」

③ひきおこす。こうむる。うける。徒然草「財多ければ身を護るにまどし、害をかひ煩ひを―・く媒なり」。天草本平家物語「内には既に破戒無慚の罪を―・くのみならず」。「誤解を―・く」

⇒招かれざる客

まね・ぐ【招ぐ】

〔他四〕

まねく。傾城歌三味線「今から私が―・ぎませふほどに」

まね‐ごと【真似事】

①まねて行うこと。「芝居の―」

②形ばかり行うこと。自分のすることを謙遜していう時にも使う。「ほんの―です」

まね・し【多し】

〔形ク〕

①数が多い。続日本紀36「天下をも乱り、己が氏門をも滅す人等―・く在り」

②たびかさなる。しげし。万葉集2「―・く行かば人知りぬべみ」

マネジャー【manager】

⇒マネージャー

マネタリー‐ベース【monetary base】

(→)ハイパワード‐マネーに同じ。

マネタリズム【monetarism】

自由裁量的な経済政策に代えて、固定的な貨幣供給ルールに基づいた政策を主張する経済学上の立場。1970年代のスタグフレーションのもとで、従来のケインズ政策への批判として登場。フリードマンに代表され、その理論的出発点は市場機構重視の新古典学派の価格理論。

まねび【学び】

まねぶこと。まねすること。まなび。

まねび‐い・ず【学び出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「まねびいだす」に同じ。源氏物語蛍「―・づれば、ことなることなしや」

まねび‐いだ・す【学び出す】

〔他四〕

語り出す。源氏物語帚木「さてもありぬべき方をばつくろひて―・すに」

まねび‐た・つ【学び立つ】

〔他下二〕

言いたてる。源氏物語若菜上「このほどの儀式なども―・てんにいとさらなりや」

まね・ぶ【学ぶ】

〔他四〕

(「真似まねる」と同源)

①まねてならう。まねする。蜻蛉日記上「みどりこの絶えず―・ぶも」

②見聞した物事をそのまま人に語り告げる。栄華物語月宴「御産屋の程の儀式有様など―・びやらん方なし」

③教えを受けて習う。修得する。源氏物語少女「文才を―・ぶにも」

ま・ねる【真似る】

〔他下一〕[文]ま・ぬ(下二)

(「学まねぶ」と同源)他に似せてする。まねをする。模倣する。蜻蛉日記中「耳おしそへつつ、―・ねささめきまどはせば」。「人の字体を―・ねる」

ま‐の‐あたり

(「目まの当り」の意。一説に、「目の辺り」)

[一]〔名〕

①目の前。眼前。

②人づてでないこと。直接。源氏物語帚木「―ならずとも、さるべからん雑事等は承はらん」

[二]〔副〕

目の前で。直接に。方丈記「―めづらかなりし事なり」

ま‐のが・る【免る】

〔自他下二〕

(→)「まぬかれる」に同じ。

ま‐のし【眼伸し】

目を見張ること。また、とりすますことの意とも。宇治拾遺物語1「少し―したるやうにて」

ま‐の‐て【魔の手】

悪魔の手。魔手ましゅ。

まの‐の‐かやはら【真野の萱原】

福島県南相馬市鹿島区真野。(歌枕)

ま‐のび【間延び】

①普通より間まの長いこと。「―した拍子」

②どことなくしまりのないこと。「―のした顔つき」

ま‐の‐まえ【眼の前】‥マヘ

目の前。まのあたり。宇治拾遺物語10「げに―にゆゆしきさまにて死なむを見むよりは」

マノメーター【manometer】

(→)圧力計に同じ。

まのやま【魔の山】

(Der Zauberberg ドイツ)トーマス=マンの長編小説。1924年刊。スイスの高原療養所を舞台とし、青年ハンス=カストルプやヨーロッパ諸国から来たさまざまな人物を通して時代性を描く。

ま‐のろ・い【間鈍い】

〔形〕[文]まのろ・し(ク)

(→)「まぬるい」に同じ。

マノン【Manon】

小説「マノン=レスコー」に取材した歌劇。マスネー作曲。5幕。1884年パリで初演。

⇒マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

①プレヴォの小説。1731年刊。地位も財産も捨て美貌の娼婦マノンを追ってアメリカまで赴く青年デ=グリューの情熱を描く。

②1を題材とした歌劇。プッチーニ作曲。4幕。1893年トリノで初演。

⇒マノン【Manon】

ま‐ば【真羽】

真鳥羽まとりばの略。

ま‐ば【馬場】

(山仕事に行った馬の溜り場の意)(→)木場こばに同じ。

マハーヴィーラ【Mahāvīra】

(偉大な勇者の意)ジャイナ教の開祖。本名ヴァルダマーナ。ブッダと同時代に活動したと言われるが、生没年には諸説ある。大勇。

マハーカーシヤパ【Mahākāśyapa 梵】

⇒かしょう(迦葉)

マハーバーラタ【Mahābhārata 梵・摩訶婆羅多】

古代インドの大叙事詩。バラタ族に属するクル族の100人の兄弟とパーンドゥ族の5人の兄弟との間に起こった戦争物語。現存のものは5世紀ごろ成る。ヒンドゥー教徒は宗教・哲学・倫理・政治・法律その他あらゆる方面の根本聖典として尊崇。→ラーマーヤナ

マハーラージャ【mahārāja ヒンディー】

(大王の意)藩王。土侯。マハラジャ。→藩王国→ラージャ

マハーラーシュトラ【Maharashtra】

インド西部、アラビア海に面する州。州都ムンバイ(ボンベイ)。

ま‐はぎ【真萩】

萩の美称。続古今和歌集秋「―散る遠里小野とおさとおのの秋風に」

ま‐ばしら【間柱】

大柱と大柱との間に立てる小柱。

ま‐はずれ【間外れ】‥ハヅレ

(→)「調子外れ」に同じ。

ま‐はぜ【真鯊】

ハゼ科の海産の硬骨魚。沿岸に産する普通のハゼ。淡水域にも入る。全長約20センチメートル。灰黄色に不明瞭な5個の斑紋がある。春成熟する黄色の卵巣は珍味とされる。日本に広く分布。ハゼ。

マハゼ

提供:東京動物園協会

⇒まねき【招き】

まねき‐よ・せる【招き寄せる】

〔他下一〕

招いて、来させる。近くに引き寄せる。呼び寄せる。「多くの人を―・せる力がある」

マネキン【mannequin】

①衣裳を着せて飾る陳列用の等身大の人形。「―人形」

②新作の服装や化粧をして宣伝・販売をする人。マヌカン。

まね・く【招く】

〔他五〕

(マネグとも)

①手で合図して人を呼ぶ。さしまねく。古今和歌集秋「秋の野の草の袂か花すすきほに出で―・く袖と見ゆらむ」。天草本伊曾保物語「イソポを―・き寄せ」

②人を誘ってよびよせる。礼をつくして呼ぶ。招待する。招聘する。「結婚式に―・く」「外国から一流選手を―・く」

③ひきおこす。こうむる。うける。徒然草「財多ければ身を護るにまどし、害をかひ煩ひを―・く媒なり」。天草本平家物語「内には既に破戒無慚の罪を―・くのみならず」。「誤解を―・く」

⇒招かれざる客

まね・ぐ【招ぐ】

〔他四〕

まねく。傾城歌三味線「今から私が―・ぎませふほどに」

まね‐ごと【真似事】

①まねて行うこと。「芝居の―」

②形ばかり行うこと。自分のすることを謙遜していう時にも使う。「ほんの―です」

まね・し【多し】

〔形ク〕

①数が多い。続日本紀36「天下をも乱り、己が氏門をも滅す人等―・く在り」

②たびかさなる。しげし。万葉集2「―・く行かば人知りぬべみ」

マネジャー【manager】

⇒マネージャー

マネタリー‐ベース【monetary base】

(→)ハイパワード‐マネーに同じ。

マネタリズム【monetarism】

自由裁量的な経済政策に代えて、固定的な貨幣供給ルールに基づいた政策を主張する経済学上の立場。1970年代のスタグフレーションのもとで、従来のケインズ政策への批判として登場。フリードマンに代表され、その理論的出発点は市場機構重視の新古典学派の価格理論。

まねび【学び】

まねぶこと。まねすること。まなび。

まねび‐い・ず【学び出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「まねびいだす」に同じ。源氏物語蛍「―・づれば、ことなることなしや」

まねび‐いだ・す【学び出す】

〔他四〕

語り出す。源氏物語帚木「さてもありぬべき方をばつくろひて―・すに」

まねび‐た・つ【学び立つ】

〔他下二〕

言いたてる。源氏物語若菜上「このほどの儀式なども―・てんにいとさらなりや」

まね・ぶ【学ぶ】

〔他四〕

(「真似まねる」と同源)

①まねてならう。まねする。蜻蛉日記上「みどりこの絶えず―・ぶも」

②見聞した物事をそのまま人に語り告げる。栄華物語月宴「御産屋の程の儀式有様など―・びやらん方なし」

③教えを受けて習う。修得する。源氏物語少女「文才を―・ぶにも」

ま・ねる【真似る】

〔他下一〕[文]ま・ぬ(下二)

(「学まねぶ」と同源)他に似せてする。まねをする。模倣する。蜻蛉日記中「耳おしそへつつ、―・ねささめきまどはせば」。「人の字体を―・ねる」

ま‐の‐あたり

(「目まの当り」の意。一説に、「目の辺り」)

[一]〔名〕

①目の前。眼前。

②人づてでないこと。直接。源氏物語帚木「―ならずとも、さるべからん雑事等は承はらん」

[二]〔副〕

目の前で。直接に。方丈記「―めづらかなりし事なり」

ま‐のが・る【免る】

〔自他下二〕

(→)「まぬかれる」に同じ。

ま‐のし【眼伸し】

目を見張ること。また、とりすますことの意とも。宇治拾遺物語1「少し―したるやうにて」

ま‐の‐て【魔の手】

悪魔の手。魔手ましゅ。

まの‐の‐かやはら【真野の萱原】

福島県南相馬市鹿島区真野。(歌枕)

ま‐のび【間延び】

①普通より間まの長いこと。「―した拍子」

②どことなくしまりのないこと。「―のした顔つき」

ま‐の‐まえ【眼の前】‥マヘ

目の前。まのあたり。宇治拾遺物語10「げに―にゆゆしきさまにて死なむを見むよりは」

マノメーター【manometer】

(→)圧力計に同じ。

まのやま【魔の山】

(Der Zauberberg ドイツ)トーマス=マンの長編小説。1924年刊。スイスの高原療養所を舞台とし、青年ハンス=カストルプやヨーロッパ諸国から来たさまざまな人物を通して時代性を描く。

ま‐のろ・い【間鈍い】

〔形〕[文]まのろ・し(ク)

(→)「まぬるい」に同じ。

マノン【Manon】

小説「マノン=レスコー」に取材した歌劇。マスネー作曲。5幕。1884年パリで初演。

⇒マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

①プレヴォの小説。1731年刊。地位も財産も捨て美貌の娼婦マノンを追ってアメリカまで赴く青年デ=グリューの情熱を描く。

②1を題材とした歌劇。プッチーニ作曲。4幕。1893年トリノで初演。

⇒マノン【Manon】

ま‐ば【真羽】

真鳥羽まとりばの略。

ま‐ば【馬場】

(山仕事に行った馬の溜り場の意)(→)木場こばに同じ。

マハーヴィーラ【Mahāvīra】

(偉大な勇者の意)ジャイナ教の開祖。本名ヴァルダマーナ。ブッダと同時代に活動したと言われるが、生没年には諸説ある。大勇。

マハーカーシヤパ【Mahākāśyapa 梵】

⇒かしょう(迦葉)

マハーバーラタ【Mahābhārata 梵・摩訶婆羅多】

古代インドの大叙事詩。バラタ族に属するクル族の100人の兄弟とパーンドゥ族の5人の兄弟との間に起こった戦争物語。現存のものは5世紀ごろ成る。ヒンドゥー教徒は宗教・哲学・倫理・政治・法律その他あらゆる方面の根本聖典として尊崇。→ラーマーヤナ

マハーラージャ【mahārāja ヒンディー】

(大王の意)藩王。土侯。マハラジャ。→藩王国→ラージャ

マハーラーシュトラ【Maharashtra】

インド西部、アラビア海に面する州。州都ムンバイ(ボンベイ)。

ま‐はぎ【真萩】

萩の美称。続古今和歌集秋「―散る遠里小野とおさとおのの秋風に」

ま‐ばしら【間柱】

大柱と大柱との間に立てる小柱。

ま‐はずれ【間外れ】‥ハヅレ

(→)「調子外れ」に同じ。

ま‐はぜ【真鯊】

ハゼ科の海産の硬骨魚。沿岸に産する普通のハゼ。淡水域にも入る。全長約20センチメートル。灰黄色に不明瞭な5個の斑紋がある。春成熟する黄色の卵巣は珍味とされる。日本に広く分布。ハゼ。

マハゼ

提供:東京動物園協会

ま‐はた【真羽太】

ハタ科の海産の硬骨魚。南日本に普通の磯魚。体はスズキ型で全長約90センチメートル。淡褐色の地に約7条の幅広い黒褐色の縞がある。美味。

ま‐はだか【真裸】

全くのはだかであること。まっぱだか。赤裸。

ま‐ばたき【瞬き】

まばたくこと。またたき。

ま‐ばた・く【瞬く】

〔自五〕

まぶたを、開けたり閉じたりする。またたく。

マハティール【Mahathir bin Mohamad】

マレーシアの政治家。首相(1981〜2003)。日本・韓国に近代化を学ぶ「ルック‐イースト政策」や欧米への批判的態度で知られる。(1925〜)

マハティール

提供:ullstein bild/APL

ま‐はた【真羽太】

ハタ科の海産の硬骨魚。南日本に普通の磯魚。体はスズキ型で全長約90センチメートル。淡褐色の地に約7条の幅広い黒褐色の縞がある。美味。

ま‐はだか【真裸】

全くのはだかであること。まっぱだか。赤裸。

ま‐ばたき【瞬き】

まばたくこと。またたき。

ま‐ばた・く【瞬く】

〔自五〕

まぶたを、開けたり閉じたりする。またたく。

マハティール【Mahathir bin Mohamad】

マレーシアの政治家。首相(1981〜2003)。日本・韓国に近代化を学ぶ「ルック‐イースト政策」や欧米への批判的態度で知られる。(1925〜)

マハティール

提供:ullstein bild/APL

ま‐はに【真赤土・真埴】

(マは接頭語)赤土。はに。万葉集7「倭やまとの宇陀の―のさ丹着かば」

ま‐ばゆ・い【目映い・眩い】

〔形〕[文]まばゆ・し(ク)

(マ(目)ハ(映)ユシの意)

①強い光が目を刺激して見にくい。目がくらむようである。まぶしい。源氏物語椎本「朝涼みの程に出で給ひければ、あやにくにさしくる日影も―・くて」。「―・い光を浴びる」

②光り輝くほど美しい。源氏物語葵「いと―・きまでねび行く人のかたちかな」。「―・いばかりの宝冠」

③気恥かしい思いがする。きまりが悪い。

㋐他のはなばなしいものに対して気おくれがする。源氏物語浮舟「いと恥かしく―・きまで清らなる人にさし向かひたるよと思へど」

㋑物事のあらわになるのが気が咎とがめる。源氏物語若菜下「只今しも人の見聞きつけたらんやうに―・くはづかしくおぼさるれば」

④いとわしくてまともに見られない。源氏物語東屋「腰折れたる歌合・物語・庚申こうしんをし、―・く見苦しう、遊びがちに、好めるを」

ま‐ばら【疎ら】

(「間疎まあら」の意)

①間があらく透いていること。密でないこと。詞花和歌集恋「―に編める伊予簾」。平家物語1「所は広し勢は少なし、―にこそ見えたりけれ」。「家が―な地域」

②時間をおいて、まれに起きるさま。「客は―にしか来ない」

⇒まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

⇒まばら‐だるき【疎棰】

ま‐はらい【魔払い】‥ハラヒ

死骸の上に置く刃物。

まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

進退に統制なく、軍兵が各自勝手に戦うこと。日葡辞書「マバラガケヲスル」

⇒ま‐ばら【疎ら】

マハラジャ【maharaja】

⇒マハーラージャ

まばら‐だるき【疎棰】

間隔をやや大きく、まばらに並べたたるき。↔繁棰しげだるき

⇒ま‐ばら【疎ら】

ま‐はり【真榛】

榛はりの美称。万葉集7「住吉すみのえの遠里小野とおさとおのの―もちすれる衣の」

まば・る【瞻る】

〔他四〕

目を見張ってよく見る。注視する。見つめる。〈日本霊異記中訓釈〉

ま‐ひ【真日】

日の美称。万葉集14「―暮れて宵なは来なに明けぬ時しだ来る」

ま‐ひ【真火】

火の美称。古事記中「その中つ土にを頭かぶつく―には当てず」

ま‐ひ【麻痺・痲痺】

①しびれること。感覚のなくなること。また、本来の活発な動きや働きが鈍くなること。「―した良心」「交通が―する」

②〔医〕神経または筋の機能が停止する状態。運動麻痺と知覚麻痺とがある。「心臓―」

ま‐び【間日】

①あいまの日。ひまの日。休日。

②八専はっせんの中の丑・辰・午・戌の日の称。八専の間日。浄瑠璃、大経師昔暦「五衰八専―もなし」

③瘧おこりの熱の出ない日。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―には影もさしませぬ」

ま‐ひがし【真東】

ただしく東にあたる方角。正東。

ま‐びき【目引】

目つき。めくばせ。またたき。古今著聞集8「女房どももみな御前の―に従ひて」。日葡辞書「マビキモセズタタカウ」

ま‐びき【間引き】

①畑の作物などを、まびくこと。間にあるものを省くこと。間隔をあけること。「―運転」

②口べらしのため親が生児を殺すこと。

⇒まびき‐な【間引き菜】

まびき‐な【間引き菜】

まびいた菜。つまみな。〈[季]秋〉。西鶴織留5「―の畠と成り」

⇒ま‐びき【間引き】

ま‐び・く【間引く】

〔他五〕

①畑の野菜などを十分生育させるため、間の苗を抜いてまばらにする。うろぬく。日葡辞書「ヤサイヲマビク」

②一家に子が多くて養育しがたい時に親が自ら生児を殺す。

③間にあるものを除き、適当な間隔を保つ。

ま‐びさし【目庇・眉庇】

①兜かぶとの鉢のひさし。→兜(図)。

②帽子のひさし。

③窓の上の狭いひさし。

ま‐びしゃく【馬柄杓】

馬を洗う時などに使う柄杓。

まひせい‐ちほう【麻痺性痴呆】

精神病の一種。梅毒により脳実質が冒されることに原因し、梅毒第4期(感染後10〜20年)に発する。記憶力・判断力の減退、手指振顫しんせん・言語障害・妄想・双極性障害(躁鬱病)様症状などを起こし、さらに進行すれば身体は衰弱して全くの痴呆状に陥る。野口英世が初めて梅毒との関係を実証した。進行麻痺。

ま‐ひと【真人】

姓かばねの一種。684年の八色姓やくさのかばねの第1位。初め継体以後の諸天皇を祖とする公きみ姓の豪族13氏に、のち皇族が臣籍降下の際に与えられた。まうと。まっと。天武紀下「当麻たぎまの―広麻呂卒りぬ」

ま‐ひとごと【真他言】

(マは接頭語)まったくの他人のうわさ。万葉集14「―思ほすなもろわが思もほのすも」

ま‐びょうし【間拍子】‥ビヤウ‥

①音楽のリズム。

②時のはずみ。おり。しお。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その時には此方も相応に―がよかつたから」

ま‐ひら【真平】

[一]〔名〕

①まったく平たいさま。今昔物語集24「蝦蟆かえるは―に…死にたりける」

②まったく平凡であるさま。

[二]〔副〕

ひらに。ひたすら。まっぴら。

ま‐ひる【真昼】

昼の最中。昼のさかり。ひるひなか。まひるま。白昼。

ま‐びろ・く【真広く】

〔他下二〕

衣服をはだけて着る。取り乱した姿をする。宇津保物語蔵開上「指貫・直衣などをひきさげて、―・けて出できたり」

ま‐ひろげ‐すがた【真広げ姿】

しどけない姿。くつろいだ姿。枕草子191「―もをかしう見ゆ」

ま‐ひろ・し【真広し】

〔形ク〕

(マは接頭語)広い。神楽歌、酒殿「酒殿は広し―・し」

ま‐ひわ【真鶸】‥ヒハ

スズメ目アトリ科の鳥。スズメよりやや小さい。翼と尾羽とは黒褐色で、黄斑がある。雄は頭頂黒色、背は暗黄緑色で黒色縦斑があり、下面は黄色。雌は下面が白っぽい。日本には主に冬鳥として多数渡来。ヒワ。カラヒワ。

マヒワ

撮影:小宮輝之

ま‐はに【真赤土・真埴】

(マは接頭語)赤土。はに。万葉集7「倭やまとの宇陀の―のさ丹着かば」

ま‐ばゆ・い【目映い・眩い】

〔形〕[文]まばゆ・し(ク)

(マ(目)ハ(映)ユシの意)

①強い光が目を刺激して見にくい。目がくらむようである。まぶしい。源氏物語椎本「朝涼みの程に出で給ひければ、あやにくにさしくる日影も―・くて」。「―・い光を浴びる」

②光り輝くほど美しい。源氏物語葵「いと―・きまでねび行く人のかたちかな」。「―・いばかりの宝冠」

③気恥かしい思いがする。きまりが悪い。

㋐他のはなばなしいものに対して気おくれがする。源氏物語浮舟「いと恥かしく―・きまで清らなる人にさし向かひたるよと思へど」

㋑物事のあらわになるのが気が咎とがめる。源氏物語若菜下「只今しも人の見聞きつけたらんやうに―・くはづかしくおぼさるれば」

④いとわしくてまともに見られない。源氏物語東屋「腰折れたる歌合・物語・庚申こうしんをし、―・く見苦しう、遊びがちに、好めるを」

ま‐ばら【疎ら】

(「間疎まあら」の意)

①間があらく透いていること。密でないこと。詞花和歌集恋「―に編める伊予簾」。平家物語1「所は広し勢は少なし、―にこそ見えたりけれ」。「家が―な地域」

②時間をおいて、まれに起きるさま。「客は―にしか来ない」

⇒まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

⇒まばら‐だるき【疎棰】

ま‐はらい【魔払い】‥ハラヒ

死骸の上に置く刃物。

まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

進退に統制なく、軍兵が各自勝手に戦うこと。日葡辞書「マバラガケヲスル」

⇒ま‐ばら【疎ら】

マハラジャ【maharaja】

⇒マハーラージャ

まばら‐だるき【疎棰】

間隔をやや大きく、まばらに並べたたるき。↔繁棰しげだるき

⇒ま‐ばら【疎ら】

ま‐はり【真榛】

榛はりの美称。万葉集7「住吉すみのえの遠里小野とおさとおのの―もちすれる衣の」

まば・る【瞻る】

〔他四〕

目を見張ってよく見る。注視する。見つめる。〈日本霊異記中訓釈〉

ま‐ひ【真日】

日の美称。万葉集14「―暮れて宵なは来なに明けぬ時しだ来る」

ま‐ひ【真火】

火の美称。古事記中「その中つ土にを頭かぶつく―には当てず」

ま‐ひ【麻痺・痲痺】

①しびれること。感覚のなくなること。また、本来の活発な動きや働きが鈍くなること。「―した良心」「交通が―する」

②〔医〕神経または筋の機能が停止する状態。運動麻痺と知覚麻痺とがある。「心臓―」

ま‐び【間日】

①あいまの日。ひまの日。休日。

②八専はっせんの中の丑・辰・午・戌の日の称。八専の間日。浄瑠璃、大経師昔暦「五衰八専―もなし」

③瘧おこりの熱の出ない日。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―には影もさしませぬ」

ま‐ひがし【真東】

ただしく東にあたる方角。正東。

ま‐びき【目引】

目つき。めくばせ。またたき。古今著聞集8「女房どももみな御前の―に従ひて」。日葡辞書「マビキモセズタタカウ」

ま‐びき【間引き】

①畑の作物などを、まびくこと。間にあるものを省くこと。間隔をあけること。「―運転」

②口べらしのため親が生児を殺すこと。

⇒まびき‐な【間引き菜】

まびき‐な【間引き菜】

まびいた菜。つまみな。〈[季]秋〉。西鶴織留5「―の畠と成り」

⇒ま‐びき【間引き】

ま‐び・く【間引く】

〔他五〕

①畑の野菜などを十分生育させるため、間の苗を抜いてまばらにする。うろぬく。日葡辞書「ヤサイヲマビク」

②一家に子が多くて養育しがたい時に親が自ら生児を殺す。

③間にあるものを除き、適当な間隔を保つ。

ま‐びさし【目庇・眉庇】

①兜かぶとの鉢のひさし。→兜(図)。

②帽子のひさし。

③窓の上の狭いひさし。

ま‐びしゃく【馬柄杓】

馬を洗う時などに使う柄杓。

まひせい‐ちほう【麻痺性痴呆】

精神病の一種。梅毒により脳実質が冒されることに原因し、梅毒第4期(感染後10〜20年)に発する。記憶力・判断力の減退、手指振顫しんせん・言語障害・妄想・双極性障害(躁鬱病)様症状などを起こし、さらに進行すれば身体は衰弱して全くの痴呆状に陥る。野口英世が初めて梅毒との関係を実証した。進行麻痺。

ま‐ひと【真人】

姓かばねの一種。684年の八色姓やくさのかばねの第1位。初め継体以後の諸天皇を祖とする公きみ姓の豪族13氏に、のち皇族が臣籍降下の際に与えられた。まうと。まっと。天武紀下「当麻たぎまの―広麻呂卒りぬ」

ま‐ひとごと【真他言】

(マは接頭語)まったくの他人のうわさ。万葉集14「―思ほすなもろわが思もほのすも」

ま‐びょうし【間拍子】‥ビヤウ‥

①音楽のリズム。

②時のはずみ。おり。しお。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その時には此方も相応に―がよかつたから」

ま‐ひら【真平】

[一]〔名〕

①まったく平たいさま。今昔物語集24「蝦蟆かえるは―に…死にたりける」

②まったく平凡であるさま。

[二]〔副〕

ひらに。ひたすら。まっぴら。

ま‐ひる【真昼】

昼の最中。昼のさかり。ひるひなか。まひるま。白昼。

ま‐びろ・く【真広く】

〔他下二〕

衣服をはだけて着る。取り乱した姿をする。宇津保物語蔵開上「指貫・直衣などをひきさげて、―・けて出できたり」

ま‐ひろげ‐すがた【真広げ姿】

しどけない姿。くつろいだ姿。枕草子191「―もをかしう見ゆ」

ま‐ひろ・し【真広し】

〔形ク〕

(マは接頭語)広い。神楽歌、酒殿「酒殿は広し―・し」

ま‐ひわ【真鶸】‥ヒハ

スズメ目アトリ科の鳥。スズメよりやや小さい。翼と尾羽とは黒褐色で、黄斑がある。雄は頭頂黒色、背は暗黄緑色で黒色縦斑があり、下面は黄色。雌は下面が白っぽい。日本には主に冬鳥として多数渡来。ヒワ。カラヒワ。

マヒワ

撮影:小宮輝之

ま‐ふ【麻布】

麻糸で織った布。あさぬの。

マフ【muff】

両側から手を入れて寒さを防ぐ円筒状の服飾小物。毛皮・羽毛・綿入りの絹などで作られる。大塚楠緒子、空薫「吾妻外套あづまコートやら襟巻ボアやら暖手套マフやらを腕かいなに抱へて」

まぶ

(隠語)うまいこと。よいこと。上首尾。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「―な仕事も大峰に」

まぶ【間分・間歩・間府】

鉱山の穴。坑道。また、坑道に入ること。浄瑠璃、栬狩剣本地「久々―がとぎれたに少し山入り致さうか」

ま‐ぶ【間夫】

情夫。特に、遊女の情夫。また、間男まおとこ。好色一代男3「五七日噪ぎの内に残らず―となれる」

まぶい

(奄美諸島や沖縄で)魂たましい。まぶり。

まぶ・い【眩い】

〔形〕

美しい。浮世床初「第一座敷が上手だに、芸が能いいときてゐるに、面が―・いと云ふもんだから」

マフィア【mafia イタリア】

①シチリアで、法秩序に従わない不逞ふていの徒の仲間。

②アメリカで、イタリア系移民を中心に組織された犯罪組織。

③一般に、暴力的犯罪組織。

マフィン【muffin】

小さなパンの一種。小麦粉にベーキング‐パウダー・バター・牛乳・砂糖・卵などを加えてカップ型で焼くケーキ風のものと、イースト入りの生地を平たい円形に焼くイングリッシュ‐マフィンとがある。

ま‐ふう【魔風】

悪魔の吹かせる風。おそろしい風。まかぜ。太平記14「―大廈たいかに吹き懸けて」

マプート【Maputo】

アフリカ南東部、モザンビーク共和国の首都。同国の南端近く、インド洋に臨む都市。人口96万7千(1997)。旧称ロレンソ‐マルケス。マプト。

ま‐ぶか【目深】

目の隠れるほど深くかぶるさま。めぶか。曾我物語8「平紋の竹笠―にきて」。「帽子を―にかぶる」

ま‐ぶき【真吹き・再吹】

日本固有の製銅法の一つ。炉の中で溶解した銅の鈹かわに高圧風を吹きこんで硫黄と鉄分とを酸化させ、粗銅を回収すること。

ま‐ふぐ【真河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。背面は褐色の小斑でおおわれ、腹面は白、胸びれ付近には大きな黒斑がある。肉は無毒で食用、内臓には毒がある。日本各地の沿岸に産。

まぶ‐ぐるい【間夫狂い】‥グルヒ

遊女が情夫に夢中になること。好色二代男「―する事、常の女の不儀よりは憎し」

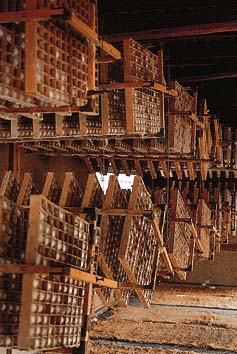

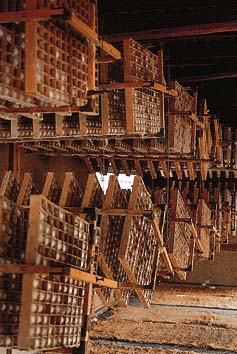

ま‐ぶし【蔟】

蚕具の一種。糸を吐くようになった蚕を移し入れて繭を作らせるための用具。蚕のすだれ。

蔟

撮影:関戸 勇

ま‐ふ【麻布】

麻糸で織った布。あさぬの。

マフ【muff】

両側から手を入れて寒さを防ぐ円筒状の服飾小物。毛皮・羽毛・綿入りの絹などで作られる。大塚楠緒子、空薫「吾妻外套あづまコートやら襟巻ボアやら暖手套マフやらを腕かいなに抱へて」

まぶ

(隠語)うまいこと。よいこと。上首尾。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「―な仕事も大峰に」

まぶ【間分・間歩・間府】

鉱山の穴。坑道。また、坑道に入ること。浄瑠璃、栬狩剣本地「久々―がとぎれたに少し山入り致さうか」

ま‐ぶ【間夫】

情夫。特に、遊女の情夫。また、間男まおとこ。好色一代男3「五七日噪ぎの内に残らず―となれる」

まぶい

(奄美諸島や沖縄で)魂たましい。まぶり。

まぶ・い【眩い】

〔形〕

美しい。浮世床初「第一座敷が上手だに、芸が能いいときてゐるに、面が―・いと云ふもんだから」

マフィア【mafia イタリア】

①シチリアで、法秩序に従わない不逞ふていの徒の仲間。

②アメリカで、イタリア系移民を中心に組織された犯罪組織。

③一般に、暴力的犯罪組織。

マフィン【muffin】

小さなパンの一種。小麦粉にベーキング‐パウダー・バター・牛乳・砂糖・卵などを加えてカップ型で焼くケーキ風のものと、イースト入りの生地を平たい円形に焼くイングリッシュ‐マフィンとがある。

ま‐ふう【魔風】

悪魔の吹かせる風。おそろしい風。まかぜ。太平記14「―大廈たいかに吹き懸けて」

マプート【Maputo】

アフリカ南東部、モザンビーク共和国の首都。同国の南端近く、インド洋に臨む都市。人口96万7千(1997)。旧称ロレンソ‐マルケス。マプト。

ま‐ぶか【目深】

目の隠れるほど深くかぶるさま。めぶか。曾我物語8「平紋の竹笠―にきて」。「帽子を―にかぶる」

ま‐ぶき【真吹き・再吹】

日本固有の製銅法の一つ。炉の中で溶解した銅の鈹かわに高圧風を吹きこんで硫黄と鉄分とを酸化させ、粗銅を回収すること。

ま‐ふぐ【真河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。背面は褐色の小斑でおおわれ、腹面は白、胸びれ付近には大きな黒斑がある。肉は無毒で食用、内臓には毒がある。日本各地の沿岸に産。

まぶ‐ぐるい【間夫狂い】‥グルヒ

遊女が情夫に夢中になること。好色二代男「―する事、常の女の不儀よりは憎し」

ま‐ぶし【蔟】

蚕具の一種。糸を吐くようになった蚕を移し入れて繭を作らせるための用具。蚕のすだれ。

蔟

撮影:関戸 勇

ま‐ぶし【目伏し】

目つき。まなざし。源氏物語柏木「―つべたましくて」

ま‐ぶし【射翳】

①猟師が鳥獣を射るとき、柴などを折って身を隠すもの。散木奇歌集「―差すさつをの笛の声ぞとも」

②まちぶせ。伏兵。

まぶし・い【眩しい】

〔形〕[文]まぶ・し(シク)

光が強く輝いてまともに見ることができない。また、まばゆいまでに美しい。「陽光が―・い」「―・いほどの美人」

まぶ・す【塗す】

〔他五〕

まみれさせる。一面になすりつける。日葡辞書「ドロニミヲマブス」。「砂糖を―・す」

ま‐ぶた【目蓋・瞼】

(目の蓋の意)眼球の表面をおおって開閉する皮膚のひだ。まなぶた。眼瞼がんけん。〈日葡辞書〉。「―が重くなる」「二重―」「―の母」

ま‐ふたぎ【間塞】

①靫うつぼの蓋の部分。まふさぎ。

②刀剣の目貫めぬきの古称。今昔物語集26「我が前に差したる刀の―に」

ま‐ふたつ【真二つ】

正しく二つになること。まっぷたつ。

まぶたのはは【瞼の母】

長谷川伸の戯曲。1931年初演。母を慕って探す博徒、番場の忠太郎の心情を描く。新国劇でも上演。

ま‐ぶち【目縁・眶】

目のふち。まなぶち。〈日葡辞書〉

ま‐ぶっし【真仏師】

まことの仏師。正系を継ぐ仏師。狂言、六地蔵「今は安阿弥の流れ身共一人ぢやに依つて、―と云ふ事ぢや」

まふつ‐の‐かがみ【真経津の鏡】

鏡。また、八咫鏡やたのかがみ。神代紀上「八咫鏡、一に云はく―といふ」

マフディー【mahdī アラビア】

(「神により導かれた者」の意)イスラムにおいて、この世に最後に現れて理想の社会を実現する救世主。マフディーを名のる人物は史上しばしば現れた。近代では、1881〜98年スーダンでの反エジプト・反英運動を起こしたムハンマド=アフマド(Muḥammad Aḥmad1844〜1885)が有名。

ま‐ぶと・む【目太む】

〔自四〕

目を大きくする。目を見張る。新撰字鏡2「具、張目也、万夫止牟」

まぶに【摩文仁】

沖縄本島南西端、糸満いとまん市の集落。太平洋戦争末期の沖縄戦最大の激戦地。

摩文仁にある「平和の礎」

撮影:亀居裕次郎

ま‐ぶし【目伏し】

目つき。まなざし。源氏物語柏木「―つべたましくて」

ま‐ぶし【射翳】

①猟師が鳥獣を射るとき、柴などを折って身を隠すもの。散木奇歌集「―差すさつをの笛の声ぞとも」

②まちぶせ。伏兵。

まぶし・い【眩しい】

〔形〕[文]まぶ・し(シク)

光が強く輝いてまともに見ることができない。また、まばゆいまでに美しい。「陽光が―・い」「―・いほどの美人」

まぶ・す【塗す】

〔他五〕

まみれさせる。一面になすりつける。日葡辞書「ドロニミヲマブス」。「砂糖を―・す」

ま‐ぶた【目蓋・瞼】

(目の蓋の意)眼球の表面をおおって開閉する皮膚のひだ。まなぶた。眼瞼がんけん。〈日葡辞書〉。「―が重くなる」「二重―」「―の母」

ま‐ふたぎ【間塞】

①靫うつぼの蓋の部分。まふさぎ。

②刀剣の目貫めぬきの古称。今昔物語集26「我が前に差したる刀の―に」

ま‐ふたつ【真二つ】

正しく二つになること。まっぷたつ。

まぶたのはは【瞼の母】

長谷川伸の戯曲。1931年初演。母を慕って探す博徒、番場の忠太郎の心情を描く。新国劇でも上演。

ま‐ぶち【目縁・眶】

目のふち。まなぶち。〈日葡辞書〉

ま‐ぶっし【真仏師】

まことの仏師。正系を継ぐ仏師。狂言、六地蔵「今は安阿弥の流れ身共一人ぢやに依つて、―と云ふ事ぢや」

まふつ‐の‐かがみ【真経津の鏡】

鏡。また、八咫鏡やたのかがみ。神代紀上「八咫鏡、一に云はく―といふ」

マフディー【mahdī アラビア】

(「神により導かれた者」の意)イスラムにおいて、この世に最後に現れて理想の社会を実現する救世主。マフディーを名のる人物は史上しばしば現れた。近代では、1881〜98年スーダンでの反エジプト・反英運動を起こしたムハンマド=アフマド(Muḥammad Aḥmad1844〜1885)が有名。

ま‐ぶと・む【目太む】

〔自四〕

目を大きくする。目を見張る。新撰字鏡2「具、張目也、万夫止牟」

まぶに【摩文仁】

沖縄本島南西端、糸満いとまん市の集落。太平洋戦争末期の沖縄戦最大の激戦地。

摩文仁にある「平和の礎」

撮影:亀居裕次郎

まふね【真船】

姓氏の一つ。

⇒まふね‐ゆたか【真船豊】

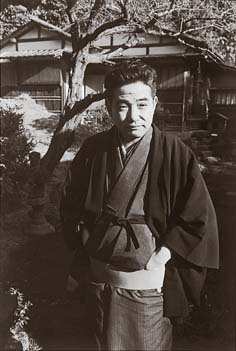

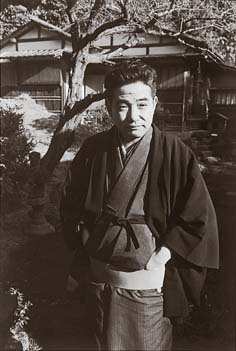

まふね‐ゆたか【真船豊】

劇作家。福島県生れ。早大中退。肉親の葛藤を主題とした赤裸な人間劇のほか、諷刺喜劇も多い。作「鼬いたち」「遁走譜」「中橋公館」など。ラジオドラマ・小説の作もある。(1902〜1977)

真船豊

撮影:田沼武能

まふね【真船】

姓氏の一つ。

⇒まふね‐ゆたか【真船豊】

まふね‐ゆたか【真船豊】

劇作家。福島県生れ。早大中退。肉親の葛藤を主題とした赤裸な人間劇のほか、諷刺喜劇も多い。作「鼬いたち」「遁走譜」「中橋公館」など。ラジオドラマ・小説の作もある。(1902〜1977)

真船豊

撮影:田沼武能

⇒まふね【真船】

ま‐ふゆ【真冬】

冬の真最中。「―の寒さ」

⇒まふゆ‐び【真冬日】

まふゆ‐び【真冬日】

最高気温がセ氏0度未満である日。

⇒ま‐ふゆ【真冬】

マフラー【muffler】

①襟巻。〈[季]冬〉

②自動車の排気音や銃の発射音などを消す装置。消音装置。サイレンサー。

まぶり【守り・護り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

ま‐ふりで【真振出】

布を振り出し染めにして紅に染めること。また、その色。長方集「岩つつじこや山姫の―の袖」

まぶ・る

〔他四〕

(→)「まどう(償う)」に同じ。狂言、伯母が酒「それほどは、みが―・つてやらうに」

まぶ・る【守る】

〔他四〕

(マボルの訛)

①まもる。大切にする。浄瑠璃、大経師昔暦「女房ひとり―・つてゐる男とてはなけれども」

②見つめる。狂言、鏡男「わらはがかほを、あいつに―・らせうと思うて」

まぶ・る【塗る】

[一]〔自下二〕

(マミルの訛)まみれる。日葡辞書「ドロニマブルル」

[二]〔他五〕

まみれさせる。まぶす。

まべ‐がい【まべ貝】‥ガヒ

ウグイスガイ科の二枚貝。殻長20センチメートルぐらい、斜後腹方へ伸び、形から鳥を想像させる。紀伊半島以南に分布し、水深5〜20メートルの岩礁に足糸で付着する。半円真珠養殖の母貝として利用。マベ。大島珠母。

まべち‐がわ【馬淵川】‥ガハ

岩手県北部の北上高地から北流し、青森県南東部を北東へ流れて太平洋に注ぐ川。河口付近に八戸市がある。長さ142キロメートル。

ま‐べつ【間別】

(マベチとも)室町末期、都市において、屋敷の間口の間数けんすうに応じて課せられた税。間別銭まべちぜに。地口銭じぐちせん。日葡辞書「マベッヲダス」

まへん‐けしょう‐の‐もの【魔変化生の者】‥シヤウ‥

変化へんげ。化物。狂言、松脂「―までも障碍をなさぬ煉りやうがある」

マヘンドラ【Mahendra Vir Vikram Śāh Deva】

ネパール国王。政党政治を抑え、王権の強化をすすめた。(在位1955〜1972)(1920〜1972)

ま‐ほ【真帆】

帆を正面に向け、その全面に追風を受けて走ること。順風にかけた帆。歌には多く「真秀」にかけていう。式子内親王集「鳰におの海や霞のうちに漕ぐ舟の―にも春の景色なるかな」↔片帆

ま‐ほ【真秀・真面】

(マは接頭語。ホは抜きんでたものの意)

①よく整っていること。完全なさま。源氏物語帚木「かたちなど、いと―にも侍らざりしかば」↔片秀かたほ。

②正面から十分に見きわめること。真正面。源氏物語初音「―にも向ひ給はず」

③まじめ。ほんとう。正式。源氏物語絵合「―のくはしき日記にはあらず」

④直接。源氏物語真木柱「さすがに―にはあらでそそのかし聞えて」

ま‐ほう【魔法】‥ハフ

魔力をはたらかせて不思議なことを行う術。魔術。妖術。「―をかける」

⇒まほう‐つかい【魔法使い】

⇒まほう‐びん【魔法瓶】

ま‐ほうじん【魔方陣】‥ハウヂン

(→)方陣2に同じ。

まほう‐つかい【魔法使い】‥ハフツカヒ

魔法を行う人。

⇒ま‐ほう【魔法】

まほう‐びん【魔法瓶】‥ハフ‥

中に入れた液体の温度を長時間保つようにした瓶。内外2層のガラスまたはステンレスの間を真空にし、熱の伝導・対流・放射の程度を少なくしたもの。ジャー。ポット。

⇒ま‐ほう【魔法】

マホーリー【mahori タイ】

タイの宮廷合奏の形式の一つ。ソー‐サーム‐サーイを中心に体鳴楽器と弦鳴楽器とを組み合わせたもの。

マホガニー【mahogany】

センダン科の常緑高木。熱帯植物で、北アメリカ南東部・西インド諸島の原産。高さは30メートルに達し、葉は羽状複葉。花は緑黄色、蒴果さくかを結ぶ。材は赤黒色で木目が美しく、堅牢で水に強く、器具材とする。広くは、同様の木目をもつ別科のものを含めることがある。桃花心木。

まほし

〔助動〕

(マクホシの転)(活用は形容詞型。[活用]○/まほしく/まほし/まほしき/まほしけれ/○)動詞型活用の語の未然形に接続して、願望を表す。鎌倉時代以降は「たし」が多く使われるようになる。

①動作主体の願望を表す。…たい。竹取物語「おのが行かまほしき所へいぬ」。徒然草「行かん方知らまほしくて見送りつつ行けば」

②動詞「あり」に連なって「あらまほし」の形で、「理想的だ」の意になる。源氏物語澪標「おほぢおとど居立ちて儀式などいとあらまほし」。徒然草「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ、仮の宿りとは思へど興あるものなれ」

ま‐ぼし【真星】

①的の中央の星。

②物事のまんなか。

まぼし・い【眩しい】

〔形〕

まぶしい。人情本、春色辰巳園「仇さん、おめへは―・かろう」

マホメット【Mahomet; Mohammed】

ムハンマドの訛。

⇒マホメット‐きょう【マホメット教】

マホメット‐きょう【マホメット教】‥ケウ

イスラム教の異称。

⇒マホメット【Mahomet; Mohammed】

ま‐ほ‐ら

(マホ(真秀)に、漠然と場所を示す意の接尾語ラの付いたもの)すぐれたよい所・国。まほらま。まほらば。まほろば。万葉集5「きこしをす国の―ぞ」

⇒まほら‐ま

まぼら・う【守らふ】マボラフ

〔自下二〕

(マボルに接尾語フの付いた語)まもる。義経記8「我らを討たんとて此方を―・へ」

まほら‐ま

(→)「まほら」に同じ。景行紀「大和は国の―」

⇒ま‐ほ‐ら

まぼり【守り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

まほ・る

〔他四〕

貪り食う。土佐日記「手切る切る摘んだる菜を親や―・るらむ」

まぼ・る【守る】

〔他四〕

(→)「まもる」に同じ。法華経玄賛保安点「闚ひそかに貼マホリ伺うかがひ」

まぼろし【幻】

①実在しないのにその姿が実在するように見えるもの。幻影。はかないもの、きわめて手に入れにくいもののたとえ。浜松中納言物語1「夢とだに何か思ひも出でつらんただ―に見るは見るかは」。「亡き人の―を見る」「―の名酒」

②幻術を行う人。魔法使い。源氏物語桐壺「尋ね行く―もがな」

⇒まぼろし‐の‐よ【幻の世】

まぼろし‐の‐よ【幻の世】

幻のようにはかないこの世。夢の世。

⇒まぼろし【幻】

まほろ‐ば

(→)「まほら」に同じ。古事記中「大和は国の―」

まま【崖】

ほとんど垂直な傾斜地。がけ。畦畔けいはんの大きなものをもいう。万葉集14「足柄あしがりの―の小菅の」

ま‐ま【飯】

めし。御飯。まんま。

ま‐ま【儘・任・随】

(「まにま」の転)

①その通りに任せるさま。物事のなりゆきに随うさま。とおり。如く。源氏物語賢木「故院の御世には、わが―におはせしを」。源氏物語少女「ただ宣ふ―の御心にて、なつかしうあはれに思ひあつかひ奉り給ふ」。「請われる―に譲り渡す」「あるが―の姿」「現状の―」

②思う通り。源氏物語澪標「世の中の事、ただなかばをわけて、太上大臣おおきおとど、この大臣の御―なり」。「―ならない世」

③事を終えたその時の状態であること。その通りであること。源氏物語末摘花「しか、まかで侍る―なり」。「散らかした―だ」「服を着た―寝る」

④さながらそのもののようであること。そっくりであること。枕草子96「これが声の―にいひたることなど語りたる」

⑤どうあろうとも頓着しないさま。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「何が書いてあらうと―そちには見せぬ」→ままよ。

⑥書物などの校訂・校正で「原文のまま」「もとのまま」の意を示す。多く「ママ」と書く。

⑦(接続助詞的に)…ので。…のために。狂言、二人大名「太刀が持てもらいたさの―でおりやる」

ま‐ま【乳母】

めのと。うば。枕草子314「僧都の御めのとの―など」

ま‐ま【間間】

[一]〔名〕

あいだあいだ。すきますきま。徒然草「かやうに―に皆一律を盗めるに」

[二]〔副〕

折々。時々。「そういうことは―ある」

ママ【mam(m)a】

①おかあさん。↔パパ。

②バーなどの女主人。

ま‐ま【継】

〔接頭〕

①親子の親族関係はあるが、親子としての血縁関係はない間柄。「―母」

②兄弟・姉妹の関係はあるが、父または母のちがう間柄。

まま‐あに【継兄・庶兄】

父または母のちがう兄。異父兄。異母兄。

まま‐いも【継妹・庶妹】

(男兄弟から見て)父または母のちがう姉妹。異父姉妹。異母姉妹。〈新撰字鏡2〉

まま‐おや【継親】

継父または継母。

まま‐かり【飯借り】

瀬戸内海沿岸で、海魚サッパのこと。

ま‐まき【真巻・細射】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。また、それに用いる矢。千載和歌集物名「―の矢立」

⇒ままき‐や【真巻矢・細射矢】

⇒ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

ままき‐や【真巻矢・細射矢】

ままき弓に用いる矢。鏃やじりは鉄または銅で作る。

⇒ま‐まき【真巻・細射】

ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。的まとを射るのに用いた。また、真弓に籐または樺を巻いたものをいう。〈倭名類聚鈔4〉

⇒ま‐まき【真巻・細射】

まま‐こ【継子】

親子の血のつながりのない、実子でない子。源氏物語東屋「わが―の、式部の丞にて蔵人なる」

⇒ままこ‐あつかい【継子扱い】

⇒ままこ‐いじめ【継子虐め】

⇒ままこ‐かしずき【継子傅き】

⇒ままこ‐こんじょう【継子根性】

⇒ままこ‐ざん【継子算】

⇒ままこ‐だて【継子立て】

⇒ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】

まま‐こ【継粉】

粉を水などでこねる時、こなれないで残った粉の部分。だま。

ままこ‐あつかい【継子扱い】‥アツカヒ

殊更に他と区別して除者のけもの扱いをすること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐いじめ【継子虐め】‥イヂメ

継子をいじめること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐かしずき【継子傅き】‥カシヅキ

実子でない子に対して、実子のようによく世話をすること。源氏物語真木柱「すずろなる―をして」

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐こんじょう【継子根性】‥ジヤウ

なつきにくい、ひがんだ根性。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐ざん【継子算】

(→)「ままこだて」に同じ。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐だて【継子立て】

碁石でする遊びの一種。黒2・白1・黒3・白5・黒2・白2・黒4・白1・黒1・白3・黒1・白2・黒2・白1のように黒白各15個の石を並べてその中の一つを起点として、10番目に当たるものを取っていき、最後に唯一つ残る遊戯。継子算。徒然草「―といふものを双六すぐろくの石にて作りて」

⇒まま‐こ【継子】

まま‐ごと【飯事】

子供が玩具などを使って炊事や食事のまねごとをする遊び。

ままこ‐な【飯子菜】

ゴマノハグサ科の半寄生の一年草。やや乾燥した林内に生える。茎は黒紫色。葉は長卵形。夏、二つの飯粒状の白い斑点のある紅紫色の筒状唇形花を穂状に開く。

ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】‥ヌグヒ

タデ科の一年草。山野の陰地に生える。茎は細く1〜2メートル、四角で多くのとげが逆に生える。葉はほぼ三角形で円形の托葉がある。6〜7月頃、淡紅色の小花を短穂状につける。

ママコノシリヌグイ

撮影:関戸 勇

⇒まふね【真船】

ま‐ふゆ【真冬】

冬の真最中。「―の寒さ」

⇒まふゆ‐び【真冬日】

まふゆ‐び【真冬日】

最高気温がセ氏0度未満である日。

⇒ま‐ふゆ【真冬】

マフラー【muffler】

①襟巻。〈[季]冬〉

②自動車の排気音や銃の発射音などを消す装置。消音装置。サイレンサー。

まぶり【守り・護り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

ま‐ふりで【真振出】

布を振り出し染めにして紅に染めること。また、その色。長方集「岩つつじこや山姫の―の袖」

まぶ・る

〔他四〕

(→)「まどう(償う)」に同じ。狂言、伯母が酒「それほどは、みが―・つてやらうに」

まぶ・る【守る】

〔他四〕

(マボルの訛)

①まもる。大切にする。浄瑠璃、大経師昔暦「女房ひとり―・つてゐる男とてはなけれども」

②見つめる。狂言、鏡男「わらはがかほを、あいつに―・らせうと思うて」

まぶ・る【塗る】

[一]〔自下二〕

(マミルの訛)まみれる。日葡辞書「ドロニマブルル」

[二]〔他五〕

まみれさせる。まぶす。

まべ‐がい【まべ貝】‥ガヒ

ウグイスガイ科の二枚貝。殻長20センチメートルぐらい、斜後腹方へ伸び、形から鳥を想像させる。紀伊半島以南に分布し、水深5〜20メートルの岩礁に足糸で付着する。半円真珠養殖の母貝として利用。マベ。大島珠母。

まべち‐がわ【馬淵川】‥ガハ

岩手県北部の北上高地から北流し、青森県南東部を北東へ流れて太平洋に注ぐ川。河口付近に八戸市がある。長さ142キロメートル。

ま‐べつ【間別】

(マベチとも)室町末期、都市において、屋敷の間口の間数けんすうに応じて課せられた税。間別銭まべちぜに。地口銭じぐちせん。日葡辞書「マベッヲダス」

まへん‐けしょう‐の‐もの【魔変化生の者】‥シヤウ‥

変化へんげ。化物。狂言、松脂「―までも障碍をなさぬ煉りやうがある」

マヘンドラ【Mahendra Vir Vikram Śāh Deva】

ネパール国王。政党政治を抑え、王権の強化をすすめた。(在位1955〜1972)(1920〜1972)

ま‐ほ【真帆】

帆を正面に向け、その全面に追風を受けて走ること。順風にかけた帆。歌には多く「真秀」にかけていう。式子内親王集「鳰におの海や霞のうちに漕ぐ舟の―にも春の景色なるかな」↔片帆

ま‐ほ【真秀・真面】

(マは接頭語。ホは抜きんでたものの意)

①よく整っていること。完全なさま。源氏物語帚木「かたちなど、いと―にも侍らざりしかば」↔片秀かたほ。

②正面から十分に見きわめること。真正面。源氏物語初音「―にも向ひ給はず」

③まじめ。ほんとう。正式。源氏物語絵合「―のくはしき日記にはあらず」

④直接。源氏物語真木柱「さすがに―にはあらでそそのかし聞えて」

ま‐ほう【魔法】‥ハフ

魔力をはたらかせて不思議なことを行う術。魔術。妖術。「―をかける」

⇒まほう‐つかい【魔法使い】

⇒まほう‐びん【魔法瓶】

ま‐ほうじん【魔方陣】‥ハウヂン

(→)方陣2に同じ。

まほう‐つかい【魔法使い】‥ハフツカヒ

魔法を行う人。

⇒ま‐ほう【魔法】

まほう‐びん【魔法瓶】‥ハフ‥

中に入れた液体の温度を長時間保つようにした瓶。内外2層のガラスまたはステンレスの間を真空にし、熱の伝導・対流・放射の程度を少なくしたもの。ジャー。ポット。

⇒ま‐ほう【魔法】

マホーリー【mahori タイ】

タイの宮廷合奏の形式の一つ。ソー‐サーム‐サーイを中心に体鳴楽器と弦鳴楽器とを組み合わせたもの。

マホガニー【mahogany】

センダン科の常緑高木。熱帯植物で、北アメリカ南東部・西インド諸島の原産。高さは30メートルに達し、葉は羽状複葉。花は緑黄色、蒴果さくかを結ぶ。材は赤黒色で木目が美しく、堅牢で水に強く、器具材とする。広くは、同様の木目をもつ別科のものを含めることがある。桃花心木。

まほし

〔助動〕

(マクホシの転)(活用は形容詞型。[活用]○/まほしく/まほし/まほしき/まほしけれ/○)動詞型活用の語の未然形に接続して、願望を表す。鎌倉時代以降は「たし」が多く使われるようになる。

①動作主体の願望を表す。…たい。竹取物語「おのが行かまほしき所へいぬ」。徒然草「行かん方知らまほしくて見送りつつ行けば」

②動詞「あり」に連なって「あらまほし」の形で、「理想的だ」の意になる。源氏物語澪標「おほぢおとど居立ちて儀式などいとあらまほし」。徒然草「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ、仮の宿りとは思へど興あるものなれ」

ま‐ぼし【真星】

①的の中央の星。

②物事のまんなか。

まぼし・い【眩しい】

〔形〕

まぶしい。人情本、春色辰巳園「仇さん、おめへは―・かろう」

マホメット【Mahomet; Mohammed】

ムハンマドの訛。

⇒マホメット‐きょう【マホメット教】

マホメット‐きょう【マホメット教】‥ケウ

イスラム教の異称。

⇒マホメット【Mahomet; Mohammed】

ま‐ほ‐ら

(マホ(真秀)に、漠然と場所を示す意の接尾語ラの付いたもの)すぐれたよい所・国。まほらま。まほらば。まほろば。万葉集5「きこしをす国の―ぞ」

⇒まほら‐ま

まぼら・う【守らふ】マボラフ

〔自下二〕

(マボルに接尾語フの付いた語)まもる。義経記8「我らを討たんとて此方を―・へ」

まほら‐ま

(→)「まほら」に同じ。景行紀「大和は国の―」

⇒ま‐ほ‐ら

まぼり【守り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

まほ・る

〔他四〕

貪り食う。土佐日記「手切る切る摘んだる菜を親や―・るらむ」

まぼ・る【守る】

〔他四〕

(→)「まもる」に同じ。法華経玄賛保安点「闚ひそかに貼マホリ伺うかがひ」

まぼろし【幻】

①実在しないのにその姿が実在するように見えるもの。幻影。はかないもの、きわめて手に入れにくいもののたとえ。浜松中納言物語1「夢とだに何か思ひも出でつらんただ―に見るは見るかは」。「亡き人の―を見る」「―の名酒」

②幻術を行う人。魔法使い。源氏物語桐壺「尋ね行く―もがな」

⇒まぼろし‐の‐よ【幻の世】

まぼろし‐の‐よ【幻の世】

幻のようにはかないこの世。夢の世。

⇒まぼろし【幻】

まほろ‐ば

(→)「まほら」に同じ。古事記中「大和は国の―」

まま【崖】

ほとんど垂直な傾斜地。がけ。畦畔けいはんの大きなものをもいう。万葉集14「足柄あしがりの―の小菅の」

ま‐ま【飯】

めし。御飯。まんま。

ま‐ま【儘・任・随】

(「まにま」の転)

①その通りに任せるさま。物事のなりゆきに随うさま。とおり。如く。源氏物語賢木「故院の御世には、わが―におはせしを」。源氏物語少女「ただ宣ふ―の御心にて、なつかしうあはれに思ひあつかひ奉り給ふ」。「請われる―に譲り渡す」「あるが―の姿」「現状の―」

②思う通り。源氏物語澪標「世の中の事、ただなかばをわけて、太上大臣おおきおとど、この大臣の御―なり」。「―ならない世」

③事を終えたその時の状態であること。その通りであること。源氏物語末摘花「しか、まかで侍る―なり」。「散らかした―だ」「服を着た―寝る」

④さながらそのもののようであること。そっくりであること。枕草子96「これが声の―にいひたることなど語りたる」

⑤どうあろうとも頓着しないさま。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「何が書いてあらうと―そちには見せぬ」→ままよ。

⑥書物などの校訂・校正で「原文のまま」「もとのまま」の意を示す。多く「ママ」と書く。

⑦(接続助詞的に)…ので。…のために。狂言、二人大名「太刀が持てもらいたさの―でおりやる」

ま‐ま【乳母】

めのと。うば。枕草子314「僧都の御めのとの―など」

ま‐ま【間間】

[一]〔名〕

あいだあいだ。すきますきま。徒然草「かやうに―に皆一律を盗めるに」

[二]〔副〕

折々。時々。「そういうことは―ある」

ママ【mam(m)a】

①おかあさん。↔パパ。

②バーなどの女主人。

ま‐ま【継】

〔接頭〕

①親子の親族関係はあるが、親子としての血縁関係はない間柄。「―母」

②兄弟・姉妹の関係はあるが、父または母のちがう間柄。

まま‐あに【継兄・庶兄】

父または母のちがう兄。異父兄。異母兄。

まま‐いも【継妹・庶妹】

(男兄弟から見て)父または母のちがう姉妹。異父姉妹。異母姉妹。〈新撰字鏡2〉

まま‐おや【継親】

継父または継母。

まま‐かり【飯借り】

瀬戸内海沿岸で、海魚サッパのこと。

ま‐まき【真巻・細射】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。また、それに用いる矢。千載和歌集物名「―の矢立」

⇒ままき‐や【真巻矢・細射矢】

⇒ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

ままき‐や【真巻矢・細射矢】

ままき弓に用いる矢。鏃やじりは鉄または銅で作る。

⇒ま‐まき【真巻・細射】

ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。的まとを射るのに用いた。また、真弓に籐または樺を巻いたものをいう。〈倭名類聚鈔4〉

⇒ま‐まき【真巻・細射】

まま‐こ【継子】

親子の血のつながりのない、実子でない子。源氏物語東屋「わが―の、式部の丞にて蔵人なる」

⇒ままこ‐あつかい【継子扱い】

⇒ままこ‐いじめ【継子虐め】

⇒ままこ‐かしずき【継子傅き】

⇒ままこ‐こんじょう【継子根性】

⇒ままこ‐ざん【継子算】

⇒ままこ‐だて【継子立て】

⇒ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】

まま‐こ【継粉】

粉を水などでこねる時、こなれないで残った粉の部分。だま。

ままこ‐あつかい【継子扱い】‥アツカヒ

殊更に他と区別して除者のけもの扱いをすること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐いじめ【継子虐め】‥イヂメ

継子をいじめること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐かしずき【継子傅き】‥カシヅキ

実子でない子に対して、実子のようによく世話をすること。源氏物語真木柱「すずろなる―をして」

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐こんじょう【継子根性】‥ジヤウ

なつきにくい、ひがんだ根性。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐ざん【継子算】

(→)「ままこだて」に同じ。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐だて【継子立て】

碁石でする遊びの一種。黒2・白1・黒3・白5・黒2・白2・黒4・白1・黒1・白3・黒1・白2・黒2・白1のように黒白各15個の石を並べてその中の一つを起点として、10番目に当たるものを取っていき、最後に唯一つ残る遊戯。継子算。徒然草「―といふものを双六すぐろくの石にて作りて」

⇒まま‐こ【継子】

まま‐ごと【飯事】

子供が玩具などを使って炊事や食事のまねごとをする遊び。

ままこ‐な【飯子菜】

ゴマノハグサ科の半寄生の一年草。やや乾燥した林内に生える。茎は黒紫色。葉は長卵形。夏、二つの飯粒状の白い斑点のある紅紫色の筒状唇形花を穂状に開く。

ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】‥ヌグヒ

タデ科の一年草。山野の陰地に生える。茎は細く1〜2メートル、四角で多くのとげが逆に生える。葉はほぼ三角形で円形の托葉がある。6〜7月頃、淡紅色の小花を短穂状につける。

ママコノシリヌグイ

撮影:関戸 勇

⇒まま‐こ【継子】

ままし・い【継しい】

〔形〕[文]まま・し(シク)

継父・継母・継子または腹ちがいの間柄である。うとい間柄である。落窪物語1「北の方の御心のいみじう―・しきよしは」

まま‐せ【継兄・庶兄】

(姉妹から見て)父または母のちがう兄弟。異父兄弟。異母兄弟。

まませ‐もらい【飯菜貰い】‥モラヒ

(漁村語)(→)「菜割さいわり」に同じ。

まま‐たき【飯焚き】

飯をたくこと。また、その人。めしたき。

まま‐ちち【継父】

親子の血のつながりのない父。母の後夫。ままてて。けいふ。〈倭名類聚鈔2〉

ママ‐ちゃり

(「ちゃり」は「ちゃりんこ」の略)婦人用の自転車。

まま‐てて【継父】

(→)「ままちち」に同じ。〈日葡辞書〉

まま‐なき【吃】

吃音きつおんのこと。〈新撰字鏡2〉

まま‐ならぬ【儘ならぬ】

思い通りにならない。自由にならない。「―世」

まま‐に【儘に・随に】

(「まにまに」の転)

①その状態・心情などにそのまましたがうさま。そのように。通りに。「思う―行動する」

②するにつれて。随って。「夜の更ける―」

③時をうつさずに。するや否や。今昔物語集27「驚く―起き上りて捕へつ」

④(原因・理由を表す)…ので。十訓抄「麻に生ひまじりぬれば、ゆがみて行くべき道のなき―心ならずうるはしく生ひのぼるなり」

ままのかわ【ままの川】‥カハ

地歌・箏曲。京風手事物。宮腰夢蝶作詞。菊岡検校作曲。松野検校箏手付。遊女の恋を歌ったもの。冒頭部分が義太夫節の「壺坂霊験記」に転用されて有名。儘の川。

まま‐の‐かわ【儘の皮】‥カハ

仕方がなくなって、物事を成行きのままにほうっておく時にいう語。ままよ。

まま‐の‐てこな【真間手児奈】

下総国葛飾かつしか郡真間にいたという伝説上の美女。多くの男子に言い寄られ、煩悶して投身。万葉集に山部赤人・高橋虫麻呂の追弔歌を載せ、その祠は千葉県市川市真間にある。ままのてごな。真間の娘子おとめ。

まま‐はは【継母】

親子の血のつながりのない母。父の後妻。けいぼ。〈倭名類聚鈔2〉

⇒ままはは‐こんじょう【継母根性】

ままはは‐こんじょう【継母根性】‥ジヤウ

とかく継子をひどく扱おうとする継母の根性。

⇒まま‐はは【継母】

まま‐びと【継人】

①まましい人。なさぬ仲の人。

②のちぞいの夫。

まま‐むすこ【継息子】

生みの子でない息子。

まま‐むすめ【継娘】

生みの子でない娘。

まま‐よ【儘よ】

〔感〕

施す方法がなく自暴自棄に陥った時などに発する語。なんとでもなれ。「えい、―、あとは野となれ山となれ」

ママン【maman フランス】

おかあさん。ママ。

ま‐まんぶり【馬守】

(マはウマの約、マンブリはマブリの撥音化。岩手県で)放牧の馬の見張番。

まみ【貒・猯】

アナグマの異称。また、混同してタヌキをマミと呼ぶこともある。〈日葡辞書〉

ま‐み【眉】

まゆ。まみえ。

ま‐み【目見】

①物を見る目つき。万葉集7「わが見し児らが―は著しるしも」。源氏物語桐壺「―などもいとたゆげにて」

②目もと。源氏物語明石「所々うち赤み給へる御―のわたりなど」

③目。まなこ。ひとみ。

ま‐み【魔魅】

人をたぶらかす魔物。太平記21「天下皆―の掌握に落つる世にならんずらんと」

まみ‐あい【眉相・眉】‥アヒ

①まゆ。まみ。

②まゆとまゆとの間。眉間みけん。

マミー【mammy】

お母さん。ママ。

ま‐みえ【目見え】

①まみえること。面会すること。めみえ。謁見。

②目つき。顔つき。

まみ‐え【眉】

まゆ。まみ。

ま‐み・える【見える】

〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)

(「目ま見える」の意)

①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」

②会う。対面する。「敵に―・える」

③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」

まみ‐げ【眉毛】

まゆげ。

まみ‐じろ【眉白】

スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミぐらい。雄は全身黒色、顕著な白色の眉斑がある。雌は茶褐色、翼は赤褐色、眉斑は黄褐色。日本では中部地方以北の森林で繁殖し、冬、南方へ渡る。マミジロツグミ。マユジロ。

マミジロ

撮影:小宮輝之

⇒まま‐こ【継子】

ままし・い【継しい】

〔形〕[文]まま・し(シク)

継父・継母・継子または腹ちがいの間柄である。うとい間柄である。落窪物語1「北の方の御心のいみじう―・しきよしは」

まま‐せ【継兄・庶兄】

(姉妹から見て)父または母のちがう兄弟。異父兄弟。異母兄弟。

まませ‐もらい【飯菜貰い】‥モラヒ

(漁村語)(→)「菜割さいわり」に同じ。

まま‐たき【飯焚き】

飯をたくこと。また、その人。めしたき。

まま‐ちち【継父】

親子の血のつながりのない父。母の後夫。ままてて。けいふ。〈倭名類聚鈔2〉

ママ‐ちゃり

(「ちゃり」は「ちゃりんこ」の略)婦人用の自転車。

まま‐てて【継父】

(→)「ままちち」に同じ。〈日葡辞書〉

まま‐なき【吃】

吃音きつおんのこと。〈新撰字鏡2〉

まま‐ならぬ【儘ならぬ】

思い通りにならない。自由にならない。「―世」

まま‐に【儘に・随に】

(「まにまに」の転)

①その状態・心情などにそのまましたがうさま。そのように。通りに。「思う―行動する」

②するにつれて。随って。「夜の更ける―」

③時をうつさずに。するや否や。今昔物語集27「驚く―起き上りて捕へつ」

④(原因・理由を表す)…ので。十訓抄「麻に生ひまじりぬれば、ゆがみて行くべき道のなき―心ならずうるはしく生ひのぼるなり」

ままのかわ【ままの川】‥カハ

地歌・箏曲。京風手事物。宮腰夢蝶作詞。菊岡検校作曲。松野検校箏手付。遊女の恋を歌ったもの。冒頭部分が義太夫節の「壺坂霊験記」に転用されて有名。儘の川。

まま‐の‐かわ【儘の皮】‥カハ

仕方がなくなって、物事を成行きのままにほうっておく時にいう語。ままよ。

まま‐の‐てこな【真間手児奈】

下総国葛飾かつしか郡真間にいたという伝説上の美女。多くの男子に言い寄られ、煩悶して投身。万葉集に山部赤人・高橋虫麻呂の追弔歌を載せ、その祠は千葉県市川市真間にある。ままのてごな。真間の娘子おとめ。

まま‐はは【継母】

親子の血のつながりのない母。父の後妻。けいぼ。〈倭名類聚鈔2〉

⇒ままはは‐こんじょう【継母根性】

ままはは‐こんじょう【継母根性】‥ジヤウ

とかく継子をひどく扱おうとする継母の根性。

⇒まま‐はは【継母】

まま‐びと【継人】

①まましい人。なさぬ仲の人。

②のちぞいの夫。

まま‐むすこ【継息子】

生みの子でない息子。

まま‐むすめ【継娘】

生みの子でない娘。

まま‐よ【儘よ】

〔感〕

施す方法がなく自暴自棄に陥った時などに発する語。なんとでもなれ。「えい、―、あとは野となれ山となれ」

ママン【maman フランス】

おかあさん。ママ。

ま‐まんぶり【馬守】

(マはウマの約、マンブリはマブリの撥音化。岩手県で)放牧の馬の見張番。

まみ【貒・猯】

アナグマの異称。また、混同してタヌキをマミと呼ぶこともある。〈日葡辞書〉

ま‐み【眉】

まゆ。まみえ。

ま‐み【目見】

①物を見る目つき。万葉集7「わが見し児らが―は著しるしも」。源氏物語桐壺「―などもいとたゆげにて」

②目もと。源氏物語明石「所々うち赤み給へる御―のわたりなど」

③目。まなこ。ひとみ。

ま‐み【魔魅】

人をたぶらかす魔物。太平記21「天下皆―の掌握に落つる世にならんずらんと」

まみ‐あい【眉相・眉】‥アヒ

①まゆ。まみ。

②まゆとまゆとの間。眉間みけん。

マミー【mammy】

お母さん。ママ。

ま‐みえ【目見え】

①まみえること。面会すること。めみえ。謁見。

②目つき。顔つき。

まみ‐え【眉】

まゆ。まみ。

ま‐み・える【見える】

〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)

(「目ま見える」の意)

①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」

②会う。対面する。「敵に―・える」

③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」

まみ‐げ【眉毛】

まゆげ。

まみ‐じろ【眉白】

スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミぐらい。雄は全身黒色、顕著な白色の眉斑がある。雌は茶褐色、翼は赤褐色、眉斑は黄褐色。日本では中部地方以北の森林で繁殖し、冬、南方へ渡る。マミジロツグミ。マユジロ。

マミジロ

撮影:小宮輝之

ま‐みず【真水】‥ミヅ

塩分などのまじらない水。淡水。さみず。

⇒まみず‐くらげ【真水水母】

まみず‐くらげ【真水水母】‥ミヅ‥

淡水水母の一種。

⇒ま‐みず【真水】

ま‐みなみ【真南】

ただしく南にあたる方向。正南。

まみや【間宮】

姓氏の一つ。

⇒まみや‐かいきょう【間宮海峡】

⇒まみや‐りんぞう【間宮林蔵】

まみや‐かいきょう【間宮海峡】‥ケフ

(1809年、間宮林蔵が踏査したからいう)ロシア極東のサハリン(樺太)北部とシベリア東岸との間にある海峡。南は日本海に連接。長さ663キロメートル。最狭部のネヴェリスコイ海峡は幅7.4キロメートル。冬季凍結。タタール海峡。韃靼だったん海峡。

⇒まみや【間宮】

まみや‐りんぞう【間宮林蔵】‥ザウ

江戸後期の探検家、幕府隠密。名は倫宗ともむね。常陸の人。伊能忠敬に測量術を学び、幕命によって北樺太を探検。1809年(文化6)、後の間宮海峡を発見。シーボルト事件を幕府に密告したとされる。著「東韃紀行」。(1775〜1844)

⇒まみや【間宮】

まみれ【塗れ】

〔接尾〕

名詞に付いて、全体にそのものがついているさまを表す。まぶれ。「血―」「泥―」

まみ・れる【塗れる】

〔自下一〕[文]まみ・る(下二)

からだなどの一面に粉状や液状のものがついて汚れる。まぶる。大和物語「血に―・れたる男」。「ほこりに―・れた机」「一敗地に―・れる」

ま‐むかい【真向い】‥ムカヒ

まっすぐ前に向き合うこと。また、正面。

ま‐むき【真向き】

①正しく向かうこと。また、正面。

②(→)真艫まともに同じ。

ま‐むぎ【真麦】

小麦のこと。〈倭名類聚鈔17〉

まむし

(「まぶし(塗し)」の転か)鰻うなぎ飯・鰻丼の京阪地方での称。鰻は飯の間に入れる。

ま‐むし【蝮】

(「真虫」の意)ヘビの一種。有毒。体長約60センチメートル。頭は三角形またはスプーン形、頸は細く、全身暗灰色か赤褐色(赤蝮と俗称)で黒褐色の銭形斑が多い。目と鼻にある孔器で、餌とする小動物の体温を感知する。卵胎生。日本各地に分布し、古来強壮剤として用いる。なお、クサリヘビ科マムシ属は、十数種が東南アジア・ヨーロッパ・北アメリカ・中央アメリカに分布。古名、くちばみ・たちひ・はみ。〈[季]夏〉

まむし

ま‐みず【真水】‥ミヅ

塩分などのまじらない水。淡水。さみず。

⇒まみず‐くらげ【真水水母】

まみず‐くらげ【真水水母】‥ミヅ‥

淡水水母の一種。

⇒ま‐みず【真水】

ま‐みなみ【真南】

ただしく南にあたる方向。正南。

まみや【間宮】

姓氏の一つ。

⇒まみや‐かいきょう【間宮海峡】

⇒まみや‐りんぞう【間宮林蔵】

まみや‐かいきょう【間宮海峡】‥ケフ

(1809年、間宮林蔵が踏査したからいう)ロシア極東のサハリン(樺太)北部とシベリア東岸との間にある海峡。南は日本海に連接。長さ663キロメートル。最狭部のネヴェリスコイ海峡は幅7.4キロメートル。冬季凍結。タタール海峡。韃靼だったん海峡。

⇒まみや【間宮】

まみや‐りんぞう【間宮林蔵】‥ザウ

江戸後期の探検家、幕府隠密。名は倫宗ともむね。常陸の人。伊能忠敬に測量術を学び、幕命によって北樺太を探検。1809年(文化6)、後の間宮海峡を発見。シーボルト事件を幕府に密告したとされる。著「東韃紀行」。(1775〜1844)

⇒まみや【間宮】

まみれ【塗れ】

〔接尾〕

名詞に付いて、全体にそのものがついているさまを表す。まぶれ。「血―」「泥―」

まみ・れる【塗れる】

〔自下一〕[文]まみ・る(下二)

からだなどの一面に粉状や液状のものがついて汚れる。まぶる。大和物語「血に―・れたる男」。「ほこりに―・れた机」「一敗地に―・れる」

ま‐むかい【真向い】‥ムカヒ

まっすぐ前に向き合うこと。また、正面。

ま‐むき【真向き】

①正しく向かうこと。また、正面。

②(→)真艫まともに同じ。

ま‐むぎ【真麦】

小麦のこと。〈倭名類聚鈔17〉

まむし

(「まぶし(塗し)」の転か)鰻うなぎ飯・鰻丼の京阪地方での称。鰻は飯の間に入れる。

ま‐むし【蝮】

(「真虫」の意)ヘビの一種。有毒。体長約60センチメートル。頭は三角形またはスプーン形、頸は細く、全身暗灰色か赤褐色(赤蝮と俗称)で黒褐色の銭形斑が多い。目と鼻にある孔器で、餌とする小動物の体温を感知する。卵胎生。日本各地に分布し、古来強壮剤として用いる。なお、クサリヘビ科マムシ属は、十数種が東南アジア・ヨーロッパ・北アメリカ・中央アメリカに分布。古名、くちばみ・たちひ・はみ。〈[季]夏〉

まむし

マムシ

提供:東京動物園協会

マムシ

提供:東京動物園協会

⇒まむし‐ぐさ【蝮草】

⇒まむし‐ざけ【蝮酒】

⇒まむし‐ゆび【蝮指】

まむし‐ぐさ【蝮草】

サトイモ科の多年草。テンナンショウの一種。山野の林下に生える。葉は2枚で、鳥足状の複葉。茎は約1メートル。春、紫緑色の仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序を、秋に赤色球形の実を多数つける。茎の紋様や仏焔苞がマムシを思わせる。地下の球茎は有毒、漢方で天南星てんなんしょうと呼び薬用。〈[季]春〉

マムシグサ

撮影:関戸 勇

⇒まむし‐ぐさ【蝮草】

⇒まむし‐ざけ【蝮酒】

⇒まむし‐ゆび【蝮指】

まむし‐ぐさ【蝮草】

サトイモ科の多年草。テンナンショウの一種。山野の林下に生える。葉は2枚で、鳥足状の複葉。茎は約1メートル。春、紫緑色の仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序を、秋に赤色球形の実を多数つける。茎の紋様や仏焔苞がマムシを思わせる。地下の球茎は有毒、漢方で天南星てんなんしょうと呼び薬用。〈[季]春〉

マムシグサ

撮影:関戸 勇

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ざけ【蝮酒】

マムシを浸した焼酎。強壮剤として使用。

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ゆび【蝮指】

関節が蝮の頭部のように自由に曲がる指。また、蝮の頭部に似た指。この指で癪を押さえると、効果があるという。

⇒ま‐むし【蝮】

ま‐むすび【真結び】

紐を打ち違えて結び、再び打ち返して、また結ぶこと。こまむすび。日葡辞書「マムスビニスル」↔縦結び

真結び

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ざけ【蝮酒】

マムシを浸した焼酎。強壮剤として使用。

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ゆび【蝮指】

関節が蝮の頭部のように自由に曲がる指。また、蝮の頭部に似た指。この指で癪を押さえると、効果があるという。

⇒ま‐むし【蝮】

ま‐むすび【真結び】

紐を打ち違えて結び、再び打ち返して、また結ぶこと。こまむすび。日葡辞書「マムスビニスル」↔縦結び

真結び

まむた【茨田】

⇒まんた

マムルーク‐ちょう【マムルーク朝】‥テウ

(mamlūk アラビアは奴隷の意)13世紀半ばからエジプト・シリアを支配したトルコ系奴隷軍人のイスラム王朝。始祖はイッズッディーン=アイバク。1382年以後を後期マムルーク朝という。1517年オスマン帝国の侵入により滅亡。(1250〜1517)

まむろがわ‐おんど【真室川音頭】‥ガハ‥

山形県最上郡真室川町地方の民謡。酒盛り唄。北海道方面で流行した「缶詰所節(ナット節)」が昭和初年伝わったもの。

まめ【豆・荳・菽】

[一]〔名〕

(マルミ(丸味)の約かとされているが未詳)

①マメ科に属する植物のうち、ダイズ・アズキ・ソラマメ・エンドウなど実を食用とするものの総称。また、その実。万葉集20「道のへの荊うまらの末うれに這ほ―の」→豆科。

②特に大豆だ

まむた【茨田】

⇒まんた

マムルーク‐ちょう【マムルーク朝】‥テウ

(mamlūk アラビアは奴隷の意)13世紀半ばからエジプト・シリアを支配したトルコ系奴隷軍人のイスラム王朝。始祖はイッズッディーン=アイバク。1382年以後を後期マムルーク朝という。1517年オスマン帝国の侵入により滅亡。(1250〜1517)

まむろがわ‐おんど【真室川音頭】‥ガハ‥

山形県最上郡真室川町地方の民謡。酒盛り唄。北海道方面で流行した「缶詰所節(ナット節)」が昭和初年伝わったもの。

まめ【豆・荳・菽】

[一]〔名〕

(マルミ(丸味)の約かとされているが未詳)

①マメ科に属する植物のうち、ダイズ・アズキ・ソラマメ・エンドウなど実を食用とするものの総称。また、その実。万葉集20「道のへの荊うまらの末うれに這ほ―の」→豆科。

②特に大豆だ

招き猫(2)

撮影:関戸 勇

招き猫(2)

撮影:関戸 勇

⇒まねき【招き】

まねき‐よ・せる【招き寄せる】

〔他下一〕

招いて、来させる。近くに引き寄せる。呼び寄せる。「多くの人を―・せる力がある」

マネキン【mannequin】

①衣裳を着せて飾る陳列用の等身大の人形。「―人形」

②新作の服装や化粧をして宣伝・販売をする人。マヌカン。

まね・く【招く】

〔他五〕

(マネグとも)

①手で合図して人を呼ぶ。さしまねく。古今和歌集秋「秋の野の草の袂か花すすきほに出で―・く袖と見ゆらむ」。天草本伊曾保物語「イソポを―・き寄せ」

②人を誘ってよびよせる。礼をつくして呼ぶ。招待する。招聘する。「結婚式に―・く」「外国から一流選手を―・く」

③ひきおこす。こうむる。うける。徒然草「財多ければ身を護るにまどし、害をかひ煩ひを―・く媒なり」。天草本平家物語「内には既に破戒無慚の罪を―・くのみならず」。「誤解を―・く」

⇒招かれざる客

まね・ぐ【招ぐ】

〔他四〕

まねく。傾城歌三味線「今から私が―・ぎませふほどに」

まね‐ごと【真似事】

①まねて行うこと。「芝居の―」

②形ばかり行うこと。自分のすることを謙遜していう時にも使う。「ほんの―です」

まね・し【多し】

〔形ク〕

①数が多い。続日本紀36「天下をも乱り、己が氏門をも滅す人等―・く在り」

②たびかさなる。しげし。万葉集2「―・く行かば人知りぬべみ」

マネジャー【manager】

⇒マネージャー

マネタリー‐ベース【monetary base】

(→)ハイパワード‐マネーに同じ。

マネタリズム【monetarism】

自由裁量的な経済政策に代えて、固定的な貨幣供給ルールに基づいた政策を主張する経済学上の立場。1970年代のスタグフレーションのもとで、従来のケインズ政策への批判として登場。フリードマンに代表され、その理論的出発点は市場機構重視の新古典学派の価格理論。

まねび【学び】

まねぶこと。まねすること。まなび。

まねび‐い・ず【学び出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「まねびいだす」に同じ。源氏物語蛍「―・づれば、ことなることなしや」

まねび‐いだ・す【学び出す】

〔他四〕

語り出す。源氏物語帚木「さてもありぬべき方をばつくろひて―・すに」

まねび‐た・つ【学び立つ】

〔他下二〕

言いたてる。源氏物語若菜上「このほどの儀式なども―・てんにいとさらなりや」

まね・ぶ【学ぶ】

〔他四〕

(「真似まねる」と同源)

①まねてならう。まねする。蜻蛉日記上「みどりこの絶えず―・ぶも」

②見聞した物事をそのまま人に語り告げる。栄華物語月宴「御産屋の程の儀式有様など―・びやらん方なし」

③教えを受けて習う。修得する。源氏物語少女「文才を―・ぶにも」

ま・ねる【真似る】

〔他下一〕[文]ま・ぬ(下二)

(「学まねぶ」と同源)他に似せてする。まねをする。模倣する。蜻蛉日記中「耳おしそへつつ、―・ねささめきまどはせば」。「人の字体を―・ねる」

ま‐の‐あたり

(「目まの当り」の意。一説に、「目の辺り」)

[一]〔名〕

①目の前。眼前。

②人づてでないこと。直接。源氏物語帚木「―ならずとも、さるべからん雑事等は承はらん」

[二]〔副〕

目の前で。直接に。方丈記「―めづらかなりし事なり」

ま‐のが・る【免る】

〔自他下二〕

(→)「まぬかれる」に同じ。

ま‐のし【眼伸し】

目を見張ること。また、とりすますことの意とも。宇治拾遺物語1「少し―したるやうにて」

ま‐の‐て【魔の手】

悪魔の手。魔手ましゅ。

まの‐の‐かやはら【真野の萱原】

福島県南相馬市鹿島区真野。(歌枕)

ま‐のび【間延び】

①普通より間まの長いこと。「―した拍子」

②どことなくしまりのないこと。「―のした顔つき」

ま‐の‐まえ【眼の前】‥マヘ

目の前。まのあたり。宇治拾遺物語10「げに―にゆゆしきさまにて死なむを見むよりは」

マノメーター【manometer】

(→)圧力計に同じ。

まのやま【魔の山】

(Der Zauberberg ドイツ)トーマス=マンの長編小説。1924年刊。スイスの高原療養所を舞台とし、青年ハンス=カストルプやヨーロッパ諸国から来たさまざまな人物を通して時代性を描く。

ま‐のろ・い【間鈍い】

〔形〕[文]まのろ・し(ク)

(→)「まぬるい」に同じ。

マノン【Manon】

小説「マノン=レスコー」に取材した歌劇。マスネー作曲。5幕。1884年パリで初演。

⇒マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

①プレヴォの小説。1731年刊。地位も財産も捨て美貌の娼婦マノンを追ってアメリカまで赴く青年デ=グリューの情熱を描く。

②1を題材とした歌劇。プッチーニ作曲。4幕。1893年トリノで初演。

⇒マノン【Manon】

ま‐ば【真羽】

真鳥羽まとりばの略。

ま‐ば【馬場】

(山仕事に行った馬の溜り場の意)(→)木場こばに同じ。

マハーヴィーラ【Mahāvīra】

(偉大な勇者の意)ジャイナ教の開祖。本名ヴァルダマーナ。ブッダと同時代に活動したと言われるが、生没年には諸説ある。大勇。

マハーカーシヤパ【Mahākāśyapa 梵】

⇒かしょう(迦葉)

マハーバーラタ【Mahābhārata 梵・摩訶婆羅多】

古代インドの大叙事詩。バラタ族に属するクル族の100人の兄弟とパーンドゥ族の5人の兄弟との間に起こった戦争物語。現存のものは5世紀ごろ成る。ヒンドゥー教徒は宗教・哲学・倫理・政治・法律その他あらゆる方面の根本聖典として尊崇。→ラーマーヤナ

マハーラージャ【mahārāja ヒンディー】

(大王の意)藩王。土侯。マハラジャ。→藩王国→ラージャ

マハーラーシュトラ【Maharashtra】

インド西部、アラビア海に面する州。州都ムンバイ(ボンベイ)。

ま‐はぎ【真萩】

萩の美称。続古今和歌集秋「―散る遠里小野とおさとおのの秋風に」

ま‐ばしら【間柱】

大柱と大柱との間に立てる小柱。

ま‐はずれ【間外れ】‥ハヅレ

(→)「調子外れ」に同じ。

ま‐はぜ【真鯊】

ハゼ科の海産の硬骨魚。沿岸に産する普通のハゼ。淡水域にも入る。全長約20センチメートル。灰黄色に不明瞭な5個の斑紋がある。春成熟する黄色の卵巣は珍味とされる。日本に広く分布。ハゼ。

マハゼ

提供:東京動物園協会

⇒まねき【招き】

まねき‐よ・せる【招き寄せる】

〔他下一〕

招いて、来させる。近くに引き寄せる。呼び寄せる。「多くの人を―・せる力がある」

マネキン【mannequin】

①衣裳を着せて飾る陳列用の等身大の人形。「―人形」

②新作の服装や化粧をして宣伝・販売をする人。マヌカン。

まね・く【招く】

〔他五〕

(マネグとも)

①手で合図して人を呼ぶ。さしまねく。古今和歌集秋「秋の野の草の袂か花すすきほに出で―・く袖と見ゆらむ」。天草本伊曾保物語「イソポを―・き寄せ」

②人を誘ってよびよせる。礼をつくして呼ぶ。招待する。招聘する。「結婚式に―・く」「外国から一流選手を―・く」

③ひきおこす。こうむる。うける。徒然草「財多ければ身を護るにまどし、害をかひ煩ひを―・く媒なり」。天草本平家物語「内には既に破戒無慚の罪を―・くのみならず」。「誤解を―・く」

⇒招かれざる客

まね・ぐ【招ぐ】

〔他四〕

まねく。傾城歌三味線「今から私が―・ぎませふほどに」

まね‐ごと【真似事】

①まねて行うこと。「芝居の―」

②形ばかり行うこと。自分のすることを謙遜していう時にも使う。「ほんの―です」

まね・し【多し】

〔形ク〕

①数が多い。続日本紀36「天下をも乱り、己が氏門をも滅す人等―・く在り」

②たびかさなる。しげし。万葉集2「―・く行かば人知りぬべみ」

マネジャー【manager】

⇒マネージャー

マネタリー‐ベース【monetary base】

(→)ハイパワード‐マネーに同じ。

マネタリズム【monetarism】

自由裁量的な経済政策に代えて、固定的な貨幣供給ルールに基づいた政策を主張する経済学上の立場。1970年代のスタグフレーションのもとで、従来のケインズ政策への批判として登場。フリードマンに代表され、その理論的出発点は市場機構重視の新古典学派の価格理論。

まねび【学び】

まねぶこと。まねすること。まなび。

まねび‐い・ず【学び出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「まねびいだす」に同じ。源氏物語蛍「―・づれば、ことなることなしや」

まねび‐いだ・す【学び出す】

〔他四〕

語り出す。源氏物語帚木「さてもありぬべき方をばつくろひて―・すに」

まねび‐た・つ【学び立つ】

〔他下二〕

言いたてる。源氏物語若菜上「このほどの儀式なども―・てんにいとさらなりや」

まね・ぶ【学ぶ】

〔他四〕

(「真似まねる」と同源)

①まねてならう。まねする。蜻蛉日記上「みどりこの絶えず―・ぶも」

②見聞した物事をそのまま人に語り告げる。栄華物語月宴「御産屋の程の儀式有様など―・びやらん方なし」

③教えを受けて習う。修得する。源氏物語少女「文才を―・ぶにも」

ま・ねる【真似る】

〔他下一〕[文]ま・ぬ(下二)

(「学まねぶ」と同源)他に似せてする。まねをする。模倣する。蜻蛉日記中「耳おしそへつつ、―・ねささめきまどはせば」。「人の字体を―・ねる」

ま‐の‐あたり

(「目まの当り」の意。一説に、「目の辺り」)

[一]〔名〕

①目の前。眼前。

②人づてでないこと。直接。源氏物語帚木「―ならずとも、さるべからん雑事等は承はらん」

[二]〔副〕

目の前で。直接に。方丈記「―めづらかなりし事なり」

ま‐のが・る【免る】

〔自他下二〕

(→)「まぬかれる」に同じ。

ま‐のし【眼伸し】

目を見張ること。また、とりすますことの意とも。宇治拾遺物語1「少し―したるやうにて」

ま‐の‐て【魔の手】

悪魔の手。魔手ましゅ。

まの‐の‐かやはら【真野の萱原】

福島県南相馬市鹿島区真野。(歌枕)

ま‐のび【間延び】

①普通より間まの長いこと。「―した拍子」

②どことなくしまりのないこと。「―のした顔つき」

ま‐の‐まえ【眼の前】‥マヘ

目の前。まのあたり。宇治拾遺物語10「げに―にゆゆしきさまにて死なむを見むよりは」

マノメーター【manometer】

(→)圧力計に同じ。

まのやま【魔の山】

(Der Zauberberg ドイツ)トーマス=マンの長編小説。1924年刊。スイスの高原療養所を舞台とし、青年ハンス=カストルプやヨーロッパ諸国から来たさまざまな人物を通して時代性を描く。

ま‐のろ・い【間鈍い】

〔形〕[文]まのろ・し(ク)

(→)「まぬるい」に同じ。

マノン【Manon】

小説「マノン=レスコー」に取材した歌劇。マスネー作曲。5幕。1884年パリで初演。

⇒マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

マノン‐レスコー【Manon Lescaut】

①プレヴォの小説。1731年刊。地位も財産も捨て美貌の娼婦マノンを追ってアメリカまで赴く青年デ=グリューの情熱を描く。

②1を題材とした歌劇。プッチーニ作曲。4幕。1893年トリノで初演。

⇒マノン【Manon】

ま‐ば【真羽】

真鳥羽まとりばの略。

ま‐ば【馬場】

(山仕事に行った馬の溜り場の意)(→)木場こばに同じ。

マハーヴィーラ【Mahāvīra】

(偉大な勇者の意)ジャイナ教の開祖。本名ヴァルダマーナ。ブッダと同時代に活動したと言われるが、生没年には諸説ある。大勇。

マハーカーシヤパ【Mahākāśyapa 梵】

⇒かしょう(迦葉)

マハーバーラタ【Mahābhārata 梵・摩訶婆羅多】

古代インドの大叙事詩。バラタ族に属するクル族の100人の兄弟とパーンドゥ族の5人の兄弟との間に起こった戦争物語。現存のものは5世紀ごろ成る。ヒンドゥー教徒は宗教・哲学・倫理・政治・法律その他あらゆる方面の根本聖典として尊崇。→ラーマーヤナ

マハーラージャ【mahārāja ヒンディー】

(大王の意)藩王。土侯。マハラジャ。→藩王国→ラージャ

マハーラーシュトラ【Maharashtra】

インド西部、アラビア海に面する州。州都ムンバイ(ボンベイ)。

ま‐はぎ【真萩】

萩の美称。続古今和歌集秋「―散る遠里小野とおさとおのの秋風に」

ま‐ばしら【間柱】

大柱と大柱との間に立てる小柱。

ま‐はずれ【間外れ】‥ハヅレ

(→)「調子外れ」に同じ。

ま‐はぜ【真鯊】

ハゼ科の海産の硬骨魚。沿岸に産する普通のハゼ。淡水域にも入る。全長約20センチメートル。灰黄色に不明瞭な5個の斑紋がある。春成熟する黄色の卵巣は珍味とされる。日本に広く分布。ハゼ。

マハゼ

提供:東京動物園協会

ま‐はた【真羽太】

ハタ科の海産の硬骨魚。南日本に普通の磯魚。体はスズキ型で全長約90センチメートル。淡褐色の地に約7条の幅広い黒褐色の縞がある。美味。

ま‐はだか【真裸】

全くのはだかであること。まっぱだか。赤裸。

ま‐ばたき【瞬き】

まばたくこと。またたき。

ま‐ばた・く【瞬く】

〔自五〕

まぶたを、開けたり閉じたりする。またたく。

マハティール【Mahathir bin Mohamad】

マレーシアの政治家。首相(1981〜2003)。日本・韓国に近代化を学ぶ「ルック‐イースト政策」や欧米への批判的態度で知られる。(1925〜)

マハティール

提供:ullstein bild/APL

ま‐はた【真羽太】

ハタ科の海産の硬骨魚。南日本に普通の磯魚。体はスズキ型で全長約90センチメートル。淡褐色の地に約7条の幅広い黒褐色の縞がある。美味。

ま‐はだか【真裸】

全くのはだかであること。まっぱだか。赤裸。

ま‐ばたき【瞬き】

まばたくこと。またたき。

ま‐ばた・く【瞬く】

〔自五〕

まぶたを、開けたり閉じたりする。またたく。

マハティール【Mahathir bin Mohamad】

マレーシアの政治家。首相(1981〜2003)。日本・韓国に近代化を学ぶ「ルック‐イースト政策」や欧米への批判的態度で知られる。(1925〜)

マハティール

提供:ullstein bild/APL

ま‐はに【真赤土・真埴】

(マは接頭語)赤土。はに。万葉集7「倭やまとの宇陀の―のさ丹着かば」

ま‐ばゆ・い【目映い・眩い】

〔形〕[文]まばゆ・し(ク)

(マ(目)ハ(映)ユシの意)

①強い光が目を刺激して見にくい。目がくらむようである。まぶしい。源氏物語椎本「朝涼みの程に出で給ひければ、あやにくにさしくる日影も―・くて」。「―・い光を浴びる」

②光り輝くほど美しい。源氏物語葵「いと―・きまでねび行く人のかたちかな」。「―・いばかりの宝冠」

③気恥かしい思いがする。きまりが悪い。

㋐他のはなばなしいものに対して気おくれがする。源氏物語浮舟「いと恥かしく―・きまで清らなる人にさし向かひたるよと思へど」

㋑物事のあらわになるのが気が咎とがめる。源氏物語若菜下「只今しも人の見聞きつけたらんやうに―・くはづかしくおぼさるれば」

④いとわしくてまともに見られない。源氏物語東屋「腰折れたる歌合・物語・庚申こうしんをし、―・く見苦しう、遊びがちに、好めるを」

ま‐ばら【疎ら】

(「間疎まあら」の意)

①間があらく透いていること。密でないこと。詞花和歌集恋「―に編める伊予簾」。平家物語1「所は広し勢は少なし、―にこそ見えたりけれ」。「家が―な地域」

②時間をおいて、まれに起きるさま。「客は―にしか来ない」

⇒まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

⇒まばら‐だるき【疎棰】

ま‐はらい【魔払い】‥ハラヒ

死骸の上に置く刃物。

まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

進退に統制なく、軍兵が各自勝手に戦うこと。日葡辞書「マバラガケヲスル」

⇒ま‐ばら【疎ら】

マハラジャ【maharaja】

⇒マハーラージャ

まばら‐だるき【疎棰】

間隔をやや大きく、まばらに並べたたるき。↔繁棰しげだるき

⇒ま‐ばら【疎ら】

ま‐はり【真榛】

榛はりの美称。万葉集7「住吉すみのえの遠里小野とおさとおのの―もちすれる衣の」

まば・る【瞻る】

〔他四〕

目を見張ってよく見る。注視する。見つめる。〈日本霊異記中訓釈〉

ま‐ひ【真日】

日の美称。万葉集14「―暮れて宵なは来なに明けぬ時しだ来る」

ま‐ひ【真火】

火の美称。古事記中「その中つ土にを頭かぶつく―には当てず」

ま‐ひ【麻痺・痲痺】

①しびれること。感覚のなくなること。また、本来の活発な動きや働きが鈍くなること。「―した良心」「交通が―する」

②〔医〕神経または筋の機能が停止する状態。運動麻痺と知覚麻痺とがある。「心臓―」

ま‐び【間日】

①あいまの日。ひまの日。休日。

②八専はっせんの中の丑・辰・午・戌の日の称。八専の間日。浄瑠璃、大経師昔暦「五衰八専―もなし」

③瘧おこりの熱の出ない日。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―には影もさしませぬ」

ま‐ひがし【真東】

ただしく東にあたる方角。正東。

ま‐びき【目引】

目つき。めくばせ。またたき。古今著聞集8「女房どももみな御前の―に従ひて」。日葡辞書「マビキモセズタタカウ」

ま‐びき【間引き】

①畑の作物などを、まびくこと。間にあるものを省くこと。間隔をあけること。「―運転」

②口べらしのため親が生児を殺すこと。

⇒まびき‐な【間引き菜】

まびき‐な【間引き菜】

まびいた菜。つまみな。〈[季]秋〉。西鶴織留5「―の畠と成り」

⇒ま‐びき【間引き】

ま‐び・く【間引く】

〔他五〕

①畑の野菜などを十分生育させるため、間の苗を抜いてまばらにする。うろぬく。日葡辞書「ヤサイヲマビク」

②一家に子が多くて養育しがたい時に親が自ら生児を殺す。

③間にあるものを除き、適当な間隔を保つ。

ま‐びさし【目庇・眉庇】

①兜かぶとの鉢のひさし。→兜(図)。

②帽子のひさし。

③窓の上の狭いひさし。

ま‐びしゃく【馬柄杓】

馬を洗う時などに使う柄杓。

まひせい‐ちほう【麻痺性痴呆】

精神病の一種。梅毒により脳実質が冒されることに原因し、梅毒第4期(感染後10〜20年)に発する。記憶力・判断力の減退、手指振顫しんせん・言語障害・妄想・双極性障害(躁鬱病)様症状などを起こし、さらに進行すれば身体は衰弱して全くの痴呆状に陥る。野口英世が初めて梅毒との関係を実証した。進行麻痺。

ま‐ひと【真人】

姓かばねの一種。684年の八色姓やくさのかばねの第1位。初め継体以後の諸天皇を祖とする公きみ姓の豪族13氏に、のち皇族が臣籍降下の際に与えられた。まうと。まっと。天武紀下「当麻たぎまの―広麻呂卒りぬ」

ま‐ひとごと【真他言】

(マは接頭語)まったくの他人のうわさ。万葉集14「―思ほすなもろわが思もほのすも」

ま‐びょうし【間拍子】‥ビヤウ‥

①音楽のリズム。

②時のはずみ。おり。しお。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その時には此方も相応に―がよかつたから」

ま‐ひら【真平】

[一]〔名〕

①まったく平たいさま。今昔物語集24「蝦蟆かえるは―に…死にたりける」

②まったく平凡であるさま。

[二]〔副〕

ひらに。ひたすら。まっぴら。

ま‐ひる【真昼】

昼の最中。昼のさかり。ひるひなか。まひるま。白昼。

ま‐びろ・く【真広く】

〔他下二〕

衣服をはだけて着る。取り乱した姿をする。宇津保物語蔵開上「指貫・直衣などをひきさげて、―・けて出できたり」

ま‐ひろげ‐すがた【真広げ姿】

しどけない姿。くつろいだ姿。枕草子191「―もをかしう見ゆ」

ま‐ひろ・し【真広し】

〔形ク〕

(マは接頭語)広い。神楽歌、酒殿「酒殿は広し―・し」

ま‐ひわ【真鶸】‥ヒハ

スズメ目アトリ科の鳥。スズメよりやや小さい。翼と尾羽とは黒褐色で、黄斑がある。雄は頭頂黒色、背は暗黄緑色で黒色縦斑があり、下面は黄色。雌は下面が白っぽい。日本には主に冬鳥として多数渡来。ヒワ。カラヒワ。

マヒワ

撮影:小宮輝之

ま‐はに【真赤土・真埴】

(マは接頭語)赤土。はに。万葉集7「倭やまとの宇陀の―のさ丹着かば」

ま‐ばゆ・い【目映い・眩い】

〔形〕[文]まばゆ・し(ク)

(マ(目)ハ(映)ユシの意)

①強い光が目を刺激して見にくい。目がくらむようである。まぶしい。源氏物語椎本「朝涼みの程に出で給ひければ、あやにくにさしくる日影も―・くて」。「―・い光を浴びる」

②光り輝くほど美しい。源氏物語葵「いと―・きまでねび行く人のかたちかな」。「―・いばかりの宝冠」

③気恥かしい思いがする。きまりが悪い。

㋐他のはなばなしいものに対して気おくれがする。源氏物語浮舟「いと恥かしく―・きまで清らなる人にさし向かひたるよと思へど」

㋑物事のあらわになるのが気が咎とがめる。源氏物語若菜下「只今しも人の見聞きつけたらんやうに―・くはづかしくおぼさるれば」

④いとわしくてまともに見られない。源氏物語東屋「腰折れたる歌合・物語・庚申こうしんをし、―・く見苦しう、遊びがちに、好めるを」

ま‐ばら【疎ら】

(「間疎まあら」の意)

①間があらく透いていること。密でないこと。詞花和歌集恋「―に編める伊予簾」。平家物語1「所は広し勢は少なし、―にこそ見えたりけれ」。「家が―な地域」

②時間をおいて、まれに起きるさま。「客は―にしか来ない」

⇒まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

⇒まばら‐だるき【疎棰】

ま‐はらい【魔払い】‥ハラヒ

死骸の上に置く刃物。

まばら‐がけ【疎懸け・疎駆け】

進退に統制なく、軍兵が各自勝手に戦うこと。日葡辞書「マバラガケヲスル」

⇒ま‐ばら【疎ら】

マハラジャ【maharaja】

⇒マハーラージャ

まばら‐だるき【疎棰】

間隔をやや大きく、まばらに並べたたるき。↔繁棰しげだるき

⇒ま‐ばら【疎ら】

ま‐はり【真榛】

榛はりの美称。万葉集7「住吉すみのえの遠里小野とおさとおのの―もちすれる衣の」

まば・る【瞻る】

〔他四〕

目を見張ってよく見る。注視する。見つめる。〈日本霊異記中訓釈〉

ま‐ひ【真日】

日の美称。万葉集14「―暮れて宵なは来なに明けぬ時しだ来る」

ま‐ひ【真火】

火の美称。古事記中「その中つ土にを頭かぶつく―には当てず」

ま‐ひ【麻痺・痲痺】

①しびれること。感覚のなくなること。また、本来の活発な動きや働きが鈍くなること。「―した良心」「交通が―する」

②〔医〕神経または筋の機能が停止する状態。運動麻痺と知覚麻痺とがある。「心臓―」

ま‐び【間日】

①あいまの日。ひまの日。休日。

②八専はっせんの中の丑・辰・午・戌の日の称。八専の間日。浄瑠璃、大経師昔暦「五衰八専―もなし」

③瘧おこりの熱の出ない日。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―には影もさしませぬ」

ま‐ひがし【真東】

ただしく東にあたる方角。正東。

ま‐びき【目引】

目つき。めくばせ。またたき。古今著聞集8「女房どももみな御前の―に従ひて」。日葡辞書「マビキモセズタタカウ」

ま‐びき【間引き】

①畑の作物などを、まびくこと。間にあるものを省くこと。間隔をあけること。「―運転」

②口べらしのため親が生児を殺すこと。

⇒まびき‐な【間引き菜】

まびき‐な【間引き菜】

まびいた菜。つまみな。〈[季]秋〉。西鶴織留5「―の畠と成り」

⇒ま‐びき【間引き】

ま‐び・く【間引く】

〔他五〕

①畑の野菜などを十分生育させるため、間の苗を抜いてまばらにする。うろぬく。日葡辞書「ヤサイヲマビク」

②一家に子が多くて養育しがたい時に親が自ら生児を殺す。

③間にあるものを除き、適当な間隔を保つ。

ま‐びさし【目庇・眉庇】

①兜かぶとの鉢のひさし。→兜(図)。

②帽子のひさし。

③窓の上の狭いひさし。

ま‐びしゃく【馬柄杓】

馬を洗う時などに使う柄杓。

まひせい‐ちほう【麻痺性痴呆】

精神病の一種。梅毒により脳実質が冒されることに原因し、梅毒第4期(感染後10〜20年)に発する。記憶力・判断力の減退、手指振顫しんせん・言語障害・妄想・双極性障害(躁鬱病)様症状などを起こし、さらに進行すれば身体は衰弱して全くの痴呆状に陥る。野口英世が初めて梅毒との関係を実証した。進行麻痺。

ま‐ひと【真人】

姓かばねの一種。684年の八色姓やくさのかばねの第1位。初め継体以後の諸天皇を祖とする公きみ姓の豪族13氏に、のち皇族が臣籍降下の際に与えられた。まうと。まっと。天武紀下「当麻たぎまの―広麻呂卒りぬ」

ま‐ひとごと【真他言】

(マは接頭語)まったくの他人のうわさ。万葉集14「―思ほすなもろわが思もほのすも」

ま‐びょうし【間拍子】‥ビヤウ‥

①音楽のリズム。

②時のはずみ。おり。しお。歌舞伎、与話情浮名横櫛「その時には此方も相応に―がよかつたから」

ま‐ひら【真平】

[一]〔名〕

①まったく平たいさま。今昔物語集24「蝦蟆かえるは―に…死にたりける」

②まったく平凡であるさま。

[二]〔副〕

ひらに。ひたすら。まっぴら。

ま‐ひる【真昼】

昼の最中。昼のさかり。ひるひなか。まひるま。白昼。

ま‐びろ・く【真広く】

〔他下二〕

衣服をはだけて着る。取り乱した姿をする。宇津保物語蔵開上「指貫・直衣などをひきさげて、―・けて出できたり」

ま‐ひろげ‐すがた【真広げ姿】

しどけない姿。くつろいだ姿。枕草子191「―もをかしう見ゆ」

ま‐ひろ・し【真広し】

〔形ク〕

(マは接頭語)広い。神楽歌、酒殿「酒殿は広し―・し」

ま‐ひわ【真鶸】‥ヒハ

スズメ目アトリ科の鳥。スズメよりやや小さい。翼と尾羽とは黒褐色で、黄斑がある。雄は頭頂黒色、背は暗黄緑色で黒色縦斑があり、下面は黄色。雌は下面が白っぽい。日本には主に冬鳥として多数渡来。ヒワ。カラヒワ。

マヒワ

撮影:小宮輝之

ま‐ふ【麻布】

麻糸で織った布。あさぬの。

マフ【muff】

両側から手を入れて寒さを防ぐ円筒状の服飾小物。毛皮・羽毛・綿入りの絹などで作られる。大塚楠緒子、空薫「吾妻外套あづまコートやら襟巻ボアやら暖手套マフやらを腕かいなに抱へて」

まぶ

(隠語)うまいこと。よいこと。上首尾。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「―な仕事も大峰に」

まぶ【間分・間歩・間府】

鉱山の穴。坑道。また、坑道に入ること。浄瑠璃、栬狩剣本地「久々―がとぎれたに少し山入り致さうか」

ま‐ぶ【間夫】

情夫。特に、遊女の情夫。また、間男まおとこ。好色一代男3「五七日噪ぎの内に残らず―となれる」

まぶい

(奄美諸島や沖縄で)魂たましい。まぶり。

まぶ・い【眩い】

〔形〕

美しい。浮世床初「第一座敷が上手だに、芸が能いいときてゐるに、面が―・いと云ふもんだから」

マフィア【mafia イタリア】

①シチリアで、法秩序に従わない不逞ふていの徒の仲間。

②アメリカで、イタリア系移民を中心に組織された犯罪組織。

③一般に、暴力的犯罪組織。

マフィン【muffin】

小さなパンの一種。小麦粉にベーキング‐パウダー・バター・牛乳・砂糖・卵などを加えてカップ型で焼くケーキ風のものと、イースト入りの生地を平たい円形に焼くイングリッシュ‐マフィンとがある。

ま‐ふう【魔風】

悪魔の吹かせる風。おそろしい風。まかぜ。太平記14「―大廈たいかに吹き懸けて」

マプート【Maputo】

アフリカ南東部、モザンビーク共和国の首都。同国の南端近く、インド洋に臨む都市。人口96万7千(1997)。旧称ロレンソ‐マルケス。マプト。

ま‐ぶか【目深】

目の隠れるほど深くかぶるさま。めぶか。曾我物語8「平紋の竹笠―にきて」。「帽子を―にかぶる」

ま‐ぶき【真吹き・再吹】

日本固有の製銅法の一つ。炉の中で溶解した銅の鈹かわに高圧風を吹きこんで硫黄と鉄分とを酸化させ、粗銅を回収すること。

ま‐ふぐ【真河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。背面は褐色の小斑でおおわれ、腹面は白、胸びれ付近には大きな黒斑がある。肉は無毒で食用、内臓には毒がある。日本各地の沿岸に産。

まぶ‐ぐるい【間夫狂い】‥グルヒ

遊女が情夫に夢中になること。好色二代男「―する事、常の女の不儀よりは憎し」

ま‐ぶし【蔟】

蚕具の一種。糸を吐くようになった蚕を移し入れて繭を作らせるための用具。蚕のすだれ。

蔟

撮影:関戸 勇

ま‐ふ【麻布】

麻糸で織った布。あさぬの。

マフ【muff】

両側から手を入れて寒さを防ぐ円筒状の服飾小物。毛皮・羽毛・綿入りの絹などで作られる。大塚楠緒子、空薫「吾妻外套あづまコートやら襟巻ボアやら暖手套マフやらを腕かいなに抱へて」

まぶ

(隠語)うまいこと。よいこと。上首尾。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「―な仕事も大峰に」

まぶ【間分・間歩・間府】

鉱山の穴。坑道。また、坑道に入ること。浄瑠璃、栬狩剣本地「久々―がとぎれたに少し山入り致さうか」

ま‐ぶ【間夫】

情夫。特に、遊女の情夫。また、間男まおとこ。好色一代男3「五七日噪ぎの内に残らず―となれる」

まぶい

(奄美諸島や沖縄で)魂たましい。まぶり。

まぶ・い【眩い】

〔形〕

美しい。浮世床初「第一座敷が上手だに、芸が能いいときてゐるに、面が―・いと云ふもんだから」

マフィア【mafia イタリア】

①シチリアで、法秩序に従わない不逞ふていの徒の仲間。

②アメリカで、イタリア系移民を中心に組織された犯罪組織。

③一般に、暴力的犯罪組織。

マフィン【muffin】

小さなパンの一種。小麦粉にベーキング‐パウダー・バター・牛乳・砂糖・卵などを加えてカップ型で焼くケーキ風のものと、イースト入りの生地を平たい円形に焼くイングリッシュ‐マフィンとがある。

ま‐ふう【魔風】

悪魔の吹かせる風。おそろしい風。まかぜ。太平記14「―大廈たいかに吹き懸けて」

マプート【Maputo】

アフリカ南東部、モザンビーク共和国の首都。同国の南端近く、インド洋に臨む都市。人口96万7千(1997)。旧称ロレンソ‐マルケス。マプト。

ま‐ぶか【目深】

目の隠れるほど深くかぶるさま。めぶか。曾我物語8「平紋の竹笠―にきて」。「帽子を―にかぶる」

ま‐ぶき【真吹き・再吹】

日本固有の製銅法の一つ。炉の中で溶解した銅の鈹かわに高圧風を吹きこんで硫黄と鉄分とを酸化させ、粗銅を回収すること。

ま‐ふぐ【真河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。全長約50センチメートル。背面は褐色の小斑でおおわれ、腹面は白、胸びれ付近には大きな黒斑がある。肉は無毒で食用、内臓には毒がある。日本各地の沿岸に産。

まぶ‐ぐるい【間夫狂い】‥グルヒ

遊女が情夫に夢中になること。好色二代男「―する事、常の女の不儀よりは憎し」

ま‐ぶし【蔟】

蚕具の一種。糸を吐くようになった蚕を移し入れて繭を作らせるための用具。蚕のすだれ。

蔟

撮影:関戸 勇

ま‐ぶし【目伏し】

目つき。まなざし。源氏物語柏木「―つべたましくて」

ま‐ぶし【射翳】

①猟師が鳥獣を射るとき、柴などを折って身を隠すもの。散木奇歌集「―差すさつをの笛の声ぞとも」

②まちぶせ。伏兵。

まぶし・い【眩しい】

〔形〕[文]まぶ・し(シク)

光が強く輝いてまともに見ることができない。また、まばゆいまでに美しい。「陽光が―・い」「―・いほどの美人」

まぶ・す【塗す】

〔他五〕

まみれさせる。一面になすりつける。日葡辞書「ドロニミヲマブス」。「砂糖を―・す」

ま‐ぶた【目蓋・瞼】

(目の蓋の意)眼球の表面をおおって開閉する皮膚のひだ。まなぶた。眼瞼がんけん。〈日葡辞書〉。「―が重くなる」「二重―」「―の母」

ま‐ふたぎ【間塞】

①靫うつぼの蓋の部分。まふさぎ。

②刀剣の目貫めぬきの古称。今昔物語集26「我が前に差したる刀の―に」

ま‐ふたつ【真二つ】

正しく二つになること。まっぷたつ。

まぶたのはは【瞼の母】

長谷川伸の戯曲。1931年初演。母を慕って探す博徒、番場の忠太郎の心情を描く。新国劇でも上演。

ま‐ぶち【目縁・眶】

目のふち。まなぶち。〈日葡辞書〉

ま‐ぶっし【真仏師】

まことの仏師。正系を継ぐ仏師。狂言、六地蔵「今は安阿弥の流れ身共一人ぢやに依つて、―と云ふ事ぢや」

まふつ‐の‐かがみ【真経津の鏡】

鏡。また、八咫鏡やたのかがみ。神代紀上「八咫鏡、一に云はく―といふ」

マフディー【mahdī アラビア】

(「神により導かれた者」の意)イスラムにおいて、この世に最後に現れて理想の社会を実現する救世主。マフディーを名のる人物は史上しばしば現れた。近代では、1881〜98年スーダンでの反エジプト・反英運動を起こしたムハンマド=アフマド(Muḥammad Aḥmad1844〜1885)が有名。

ま‐ぶと・む【目太む】

〔自四〕

目を大きくする。目を見張る。新撰字鏡2「具、張目也、万夫止牟」

まぶに【摩文仁】

沖縄本島南西端、糸満いとまん市の集落。太平洋戦争末期の沖縄戦最大の激戦地。

摩文仁にある「平和の礎」

撮影:亀居裕次郎

ま‐ぶし【目伏し】

目つき。まなざし。源氏物語柏木「―つべたましくて」

ま‐ぶし【射翳】

①猟師が鳥獣を射るとき、柴などを折って身を隠すもの。散木奇歌集「―差すさつをの笛の声ぞとも」

②まちぶせ。伏兵。

まぶし・い【眩しい】

〔形〕[文]まぶ・し(シク)

光が強く輝いてまともに見ることができない。また、まばゆいまでに美しい。「陽光が―・い」「―・いほどの美人」

まぶ・す【塗す】

〔他五〕

まみれさせる。一面になすりつける。日葡辞書「ドロニミヲマブス」。「砂糖を―・す」

ま‐ぶた【目蓋・瞼】

(目の蓋の意)眼球の表面をおおって開閉する皮膚のひだ。まなぶた。眼瞼がんけん。〈日葡辞書〉。「―が重くなる」「二重―」「―の母」

ま‐ふたぎ【間塞】

①靫うつぼの蓋の部分。まふさぎ。

②刀剣の目貫めぬきの古称。今昔物語集26「我が前に差したる刀の―に」

ま‐ふたつ【真二つ】

正しく二つになること。まっぷたつ。

まぶたのはは【瞼の母】

長谷川伸の戯曲。1931年初演。母を慕って探す博徒、番場の忠太郎の心情を描く。新国劇でも上演。

ま‐ぶち【目縁・眶】

目のふち。まなぶち。〈日葡辞書〉

ま‐ぶっし【真仏師】

まことの仏師。正系を継ぐ仏師。狂言、六地蔵「今は安阿弥の流れ身共一人ぢやに依つて、―と云ふ事ぢや」

まふつ‐の‐かがみ【真経津の鏡】

鏡。また、八咫鏡やたのかがみ。神代紀上「八咫鏡、一に云はく―といふ」

マフディー【mahdī アラビア】

(「神により導かれた者」の意)イスラムにおいて、この世に最後に現れて理想の社会を実現する救世主。マフディーを名のる人物は史上しばしば現れた。近代では、1881〜98年スーダンでの反エジプト・反英運動を起こしたムハンマド=アフマド(Muḥammad Aḥmad1844〜1885)が有名。

ま‐ぶと・む【目太む】

〔自四〕

目を大きくする。目を見張る。新撰字鏡2「具、張目也、万夫止牟」

まぶに【摩文仁】

沖縄本島南西端、糸満いとまん市の集落。太平洋戦争末期の沖縄戦最大の激戦地。

摩文仁にある「平和の礎」

撮影:亀居裕次郎

まふね【真船】

姓氏の一つ。

⇒まふね‐ゆたか【真船豊】

まふね‐ゆたか【真船豊】

劇作家。福島県生れ。早大中退。肉親の葛藤を主題とした赤裸な人間劇のほか、諷刺喜劇も多い。作「鼬いたち」「遁走譜」「中橋公館」など。ラジオドラマ・小説の作もある。(1902〜1977)

真船豊

撮影:田沼武能

まふね【真船】

姓氏の一つ。

⇒まふね‐ゆたか【真船豊】

まふね‐ゆたか【真船豊】

劇作家。福島県生れ。早大中退。肉親の葛藤を主題とした赤裸な人間劇のほか、諷刺喜劇も多い。作「鼬いたち」「遁走譜」「中橋公館」など。ラジオドラマ・小説の作もある。(1902〜1977)

真船豊

撮影:田沼武能

⇒まふね【真船】

ま‐ふゆ【真冬】

冬の真最中。「―の寒さ」

⇒まふゆ‐び【真冬日】

まふゆ‐び【真冬日】

最高気温がセ氏0度未満である日。

⇒ま‐ふゆ【真冬】

マフラー【muffler】

①襟巻。〈[季]冬〉

②自動車の排気音や銃の発射音などを消す装置。消音装置。サイレンサー。

まぶり【守り・護り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

ま‐ふりで【真振出】

布を振り出し染めにして紅に染めること。また、その色。長方集「岩つつじこや山姫の―の袖」

まぶ・る

〔他四〕

(→)「まどう(償う)」に同じ。狂言、伯母が酒「それほどは、みが―・つてやらうに」

まぶ・る【守る】

〔他四〕

(マボルの訛)

①まもる。大切にする。浄瑠璃、大経師昔暦「女房ひとり―・つてゐる男とてはなけれども」

②見つめる。狂言、鏡男「わらはがかほを、あいつに―・らせうと思うて」

まぶ・る【塗る】

[一]〔自下二〕

(マミルの訛)まみれる。日葡辞書「ドロニマブルル」

[二]〔他五〕

まみれさせる。まぶす。

まべ‐がい【まべ貝】‥ガヒ

ウグイスガイ科の二枚貝。殻長20センチメートルぐらい、斜後腹方へ伸び、形から鳥を想像させる。紀伊半島以南に分布し、水深5〜20メートルの岩礁に足糸で付着する。半円真珠養殖の母貝として利用。マベ。大島珠母。

まべち‐がわ【馬淵川】‥ガハ

岩手県北部の北上高地から北流し、青森県南東部を北東へ流れて太平洋に注ぐ川。河口付近に八戸市がある。長さ142キロメートル。

ま‐べつ【間別】

(マベチとも)室町末期、都市において、屋敷の間口の間数けんすうに応じて課せられた税。間別銭まべちぜに。地口銭じぐちせん。日葡辞書「マベッヲダス」

まへん‐けしょう‐の‐もの【魔変化生の者】‥シヤウ‥

変化へんげ。化物。狂言、松脂「―までも障碍をなさぬ煉りやうがある」

マヘンドラ【Mahendra Vir Vikram Śāh Deva】

ネパール国王。政党政治を抑え、王権の強化をすすめた。(在位1955〜1972)(1920〜1972)

ま‐ほ【真帆】

帆を正面に向け、その全面に追風を受けて走ること。順風にかけた帆。歌には多く「真秀」にかけていう。式子内親王集「鳰におの海や霞のうちに漕ぐ舟の―にも春の景色なるかな」↔片帆

ま‐ほ【真秀・真面】

(マは接頭語。ホは抜きんでたものの意)

①よく整っていること。完全なさま。源氏物語帚木「かたちなど、いと―にも侍らざりしかば」↔片秀かたほ。

②正面から十分に見きわめること。真正面。源氏物語初音「―にも向ひ給はず」

③まじめ。ほんとう。正式。源氏物語絵合「―のくはしき日記にはあらず」

④直接。源氏物語真木柱「さすがに―にはあらでそそのかし聞えて」

ま‐ほう【魔法】‥ハフ

魔力をはたらかせて不思議なことを行う術。魔術。妖術。「―をかける」

⇒まほう‐つかい【魔法使い】

⇒まほう‐びん【魔法瓶】

ま‐ほうじん【魔方陣】‥ハウヂン

(→)方陣2に同じ。

まほう‐つかい【魔法使い】‥ハフツカヒ

魔法を行う人。

⇒ま‐ほう【魔法】

まほう‐びん【魔法瓶】‥ハフ‥

中に入れた液体の温度を長時間保つようにした瓶。内外2層のガラスまたはステンレスの間を真空にし、熱の伝導・対流・放射の程度を少なくしたもの。ジャー。ポット。

⇒ま‐ほう【魔法】

マホーリー【mahori タイ】

タイの宮廷合奏の形式の一つ。ソー‐サーム‐サーイを中心に体鳴楽器と弦鳴楽器とを組み合わせたもの。

マホガニー【mahogany】

センダン科の常緑高木。熱帯植物で、北アメリカ南東部・西インド諸島の原産。高さは30メートルに達し、葉は羽状複葉。花は緑黄色、蒴果さくかを結ぶ。材は赤黒色で木目が美しく、堅牢で水に強く、器具材とする。広くは、同様の木目をもつ別科のものを含めることがある。桃花心木。

まほし

〔助動〕

(マクホシの転)(活用は形容詞型。[活用]○/まほしく/まほし/まほしき/まほしけれ/○)動詞型活用の語の未然形に接続して、願望を表す。鎌倉時代以降は「たし」が多く使われるようになる。

①動作主体の願望を表す。…たい。竹取物語「おのが行かまほしき所へいぬ」。徒然草「行かん方知らまほしくて見送りつつ行けば」

②動詞「あり」に連なって「あらまほし」の形で、「理想的だ」の意になる。源氏物語澪標「おほぢおとど居立ちて儀式などいとあらまほし」。徒然草「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ、仮の宿りとは思へど興あるものなれ」

ま‐ぼし【真星】

①的の中央の星。

②物事のまんなか。

まぼし・い【眩しい】

〔形〕

まぶしい。人情本、春色辰巳園「仇さん、おめへは―・かろう」

マホメット【Mahomet; Mohammed】

ムハンマドの訛。

⇒マホメット‐きょう【マホメット教】

マホメット‐きょう【マホメット教】‥ケウ

イスラム教の異称。

⇒マホメット【Mahomet; Mohammed】

ま‐ほ‐ら

(マホ(真秀)に、漠然と場所を示す意の接尾語ラの付いたもの)すぐれたよい所・国。まほらま。まほらば。まほろば。万葉集5「きこしをす国の―ぞ」

⇒まほら‐ま

まぼら・う【守らふ】マボラフ

〔自下二〕

(マボルに接尾語フの付いた語)まもる。義経記8「我らを討たんとて此方を―・へ」

まほら‐ま

(→)「まほら」に同じ。景行紀「大和は国の―」

⇒ま‐ほ‐ら

まぼり【守り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

まほ・る

〔他四〕

貪り食う。土佐日記「手切る切る摘んだる菜を親や―・るらむ」

まぼ・る【守る】

〔他四〕

(→)「まもる」に同じ。法華経玄賛保安点「闚ひそかに貼マホリ伺うかがひ」

まぼろし【幻】

①実在しないのにその姿が実在するように見えるもの。幻影。はかないもの、きわめて手に入れにくいもののたとえ。浜松中納言物語1「夢とだに何か思ひも出でつらんただ―に見るは見るかは」。「亡き人の―を見る」「―の名酒」

②幻術を行う人。魔法使い。源氏物語桐壺「尋ね行く―もがな」

⇒まぼろし‐の‐よ【幻の世】

まぼろし‐の‐よ【幻の世】

幻のようにはかないこの世。夢の世。

⇒まぼろし【幻】

まほろ‐ば

(→)「まほら」に同じ。古事記中「大和は国の―」

まま【崖】

ほとんど垂直な傾斜地。がけ。畦畔けいはんの大きなものをもいう。万葉集14「足柄あしがりの―の小菅の」

ま‐ま【飯】

めし。御飯。まんま。

ま‐ま【儘・任・随】

(「まにま」の転)

①その通りに任せるさま。物事のなりゆきに随うさま。とおり。如く。源氏物語賢木「故院の御世には、わが―におはせしを」。源氏物語少女「ただ宣ふ―の御心にて、なつかしうあはれに思ひあつかひ奉り給ふ」。「請われる―に譲り渡す」「あるが―の姿」「現状の―」

②思う通り。源氏物語澪標「世の中の事、ただなかばをわけて、太上大臣おおきおとど、この大臣の御―なり」。「―ならない世」

③事を終えたその時の状態であること。その通りであること。源氏物語末摘花「しか、まかで侍る―なり」。「散らかした―だ」「服を着た―寝る」

④さながらそのもののようであること。そっくりであること。枕草子96「これが声の―にいひたることなど語りたる」

⑤どうあろうとも頓着しないさま。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「何が書いてあらうと―そちには見せぬ」→ままよ。

⑥書物などの校訂・校正で「原文のまま」「もとのまま」の意を示す。多く「ママ」と書く。

⑦(接続助詞的に)…ので。…のために。狂言、二人大名「太刀が持てもらいたさの―でおりやる」

ま‐ま【乳母】

めのと。うば。枕草子314「僧都の御めのとの―など」

ま‐ま【間間】

[一]〔名〕

あいだあいだ。すきますきま。徒然草「かやうに―に皆一律を盗めるに」

[二]〔副〕

折々。時々。「そういうことは―ある」

ママ【mam(m)a】

①おかあさん。↔パパ。

②バーなどの女主人。

ま‐ま【継】

〔接頭〕

①親子の親族関係はあるが、親子としての血縁関係はない間柄。「―母」

②兄弟・姉妹の関係はあるが、父または母のちがう間柄。

まま‐あに【継兄・庶兄】

父または母のちがう兄。異父兄。異母兄。

まま‐いも【継妹・庶妹】

(男兄弟から見て)父または母のちがう姉妹。異父姉妹。異母姉妹。〈新撰字鏡2〉

まま‐おや【継親】

継父または継母。

まま‐かり【飯借り】

瀬戸内海沿岸で、海魚サッパのこと。

ま‐まき【真巻・細射】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。また、それに用いる矢。千載和歌集物名「―の矢立」

⇒ままき‐や【真巻矢・細射矢】

⇒ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

ままき‐や【真巻矢・細射矢】

ままき弓に用いる矢。鏃やじりは鉄または銅で作る。

⇒ま‐まき【真巻・細射】

ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。的まとを射るのに用いた。また、真弓に籐または樺を巻いたものをいう。〈倭名類聚鈔4〉

⇒ま‐まき【真巻・細射】

まま‐こ【継子】

親子の血のつながりのない、実子でない子。源氏物語東屋「わが―の、式部の丞にて蔵人なる」

⇒ままこ‐あつかい【継子扱い】

⇒ままこ‐いじめ【継子虐め】

⇒ままこ‐かしずき【継子傅き】

⇒ままこ‐こんじょう【継子根性】

⇒ままこ‐ざん【継子算】

⇒ままこ‐だて【継子立て】

⇒ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】

まま‐こ【継粉】

粉を水などでこねる時、こなれないで残った粉の部分。だま。

ままこ‐あつかい【継子扱い】‥アツカヒ

殊更に他と区別して除者のけもの扱いをすること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐いじめ【継子虐め】‥イヂメ

継子をいじめること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐かしずき【継子傅き】‥カシヅキ

実子でない子に対して、実子のようによく世話をすること。源氏物語真木柱「すずろなる―をして」

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐こんじょう【継子根性】‥ジヤウ

なつきにくい、ひがんだ根性。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐ざん【継子算】

(→)「ままこだて」に同じ。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐だて【継子立て】

碁石でする遊びの一種。黒2・白1・黒3・白5・黒2・白2・黒4・白1・黒1・白3・黒1・白2・黒2・白1のように黒白各15個の石を並べてその中の一つを起点として、10番目に当たるものを取っていき、最後に唯一つ残る遊戯。継子算。徒然草「―といふものを双六すぐろくの石にて作りて」

⇒まま‐こ【継子】

まま‐ごと【飯事】

子供が玩具などを使って炊事や食事のまねごとをする遊び。

ままこ‐な【飯子菜】

ゴマノハグサ科の半寄生の一年草。やや乾燥した林内に生える。茎は黒紫色。葉は長卵形。夏、二つの飯粒状の白い斑点のある紅紫色の筒状唇形花を穂状に開く。

ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】‥ヌグヒ

タデ科の一年草。山野の陰地に生える。茎は細く1〜2メートル、四角で多くのとげが逆に生える。葉はほぼ三角形で円形の托葉がある。6〜7月頃、淡紅色の小花を短穂状につける。

ママコノシリヌグイ

撮影:関戸 勇

⇒まふね【真船】

ま‐ふゆ【真冬】

冬の真最中。「―の寒さ」

⇒まふゆ‐び【真冬日】

まふゆ‐び【真冬日】

最高気温がセ氏0度未満である日。

⇒ま‐ふゆ【真冬】

マフラー【muffler】

①襟巻。〈[季]冬〉

②自動車の排気音や銃の発射音などを消す装置。消音装置。サイレンサー。

まぶり【守り・護り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

ま‐ふりで【真振出】

布を振り出し染めにして紅に染めること。また、その色。長方集「岩つつじこや山姫の―の袖」

まぶ・る

〔他四〕

(→)「まどう(償う)」に同じ。狂言、伯母が酒「それほどは、みが―・つてやらうに」

まぶ・る【守る】

〔他四〕

(マボルの訛)

①まもる。大切にする。浄瑠璃、大経師昔暦「女房ひとり―・つてゐる男とてはなけれども」

②見つめる。狂言、鏡男「わらはがかほを、あいつに―・らせうと思うて」

まぶ・る【塗る】

[一]〔自下二〕

(マミルの訛)まみれる。日葡辞書「ドロニマブルル」

[二]〔他五〕

まみれさせる。まぶす。

まべ‐がい【まべ貝】‥ガヒ

ウグイスガイ科の二枚貝。殻長20センチメートルぐらい、斜後腹方へ伸び、形から鳥を想像させる。紀伊半島以南に分布し、水深5〜20メートルの岩礁に足糸で付着する。半円真珠養殖の母貝として利用。マベ。大島珠母。

まべち‐がわ【馬淵川】‥ガハ

岩手県北部の北上高地から北流し、青森県南東部を北東へ流れて太平洋に注ぐ川。河口付近に八戸市がある。長さ142キロメートル。

ま‐べつ【間別】

(マベチとも)室町末期、都市において、屋敷の間口の間数けんすうに応じて課せられた税。間別銭まべちぜに。地口銭じぐちせん。日葡辞書「マベッヲダス」

まへん‐けしょう‐の‐もの【魔変化生の者】‥シヤウ‥

変化へんげ。化物。狂言、松脂「―までも障碍をなさぬ煉りやうがある」

マヘンドラ【Mahendra Vir Vikram Śāh Deva】

ネパール国王。政党政治を抑え、王権の強化をすすめた。(在位1955〜1972)(1920〜1972)

ま‐ほ【真帆】

帆を正面に向け、その全面に追風を受けて走ること。順風にかけた帆。歌には多く「真秀」にかけていう。式子内親王集「鳰におの海や霞のうちに漕ぐ舟の―にも春の景色なるかな」↔片帆

ま‐ほ【真秀・真面】

(マは接頭語。ホは抜きんでたものの意)

①よく整っていること。完全なさま。源氏物語帚木「かたちなど、いと―にも侍らざりしかば」↔片秀かたほ。

②正面から十分に見きわめること。真正面。源氏物語初音「―にも向ひ給はず」

③まじめ。ほんとう。正式。源氏物語絵合「―のくはしき日記にはあらず」

④直接。源氏物語真木柱「さすがに―にはあらでそそのかし聞えて」

ま‐ほう【魔法】‥ハフ

魔力をはたらかせて不思議なことを行う術。魔術。妖術。「―をかける」

⇒まほう‐つかい【魔法使い】

⇒まほう‐びん【魔法瓶】

ま‐ほうじん【魔方陣】‥ハウヂン

(→)方陣2に同じ。

まほう‐つかい【魔法使い】‥ハフツカヒ

魔法を行う人。

⇒ま‐ほう【魔法】

まほう‐びん【魔法瓶】‥ハフ‥

中に入れた液体の温度を長時間保つようにした瓶。内外2層のガラスまたはステンレスの間を真空にし、熱の伝導・対流・放射の程度を少なくしたもの。ジャー。ポット。

⇒ま‐ほう【魔法】

マホーリー【mahori タイ】

タイの宮廷合奏の形式の一つ。ソー‐サーム‐サーイを中心に体鳴楽器と弦鳴楽器とを組み合わせたもの。

マホガニー【mahogany】

センダン科の常緑高木。熱帯植物で、北アメリカ南東部・西インド諸島の原産。高さは30メートルに達し、葉は羽状複葉。花は緑黄色、蒴果さくかを結ぶ。材は赤黒色で木目が美しく、堅牢で水に強く、器具材とする。広くは、同様の木目をもつ別科のものを含めることがある。桃花心木。

まほし

〔助動〕

(マクホシの転)(活用は形容詞型。[活用]○/まほしく/まほし/まほしき/まほしけれ/○)動詞型活用の語の未然形に接続して、願望を表す。鎌倉時代以降は「たし」が多く使われるようになる。

①動作主体の願望を表す。…たい。竹取物語「おのが行かまほしき所へいぬ」。徒然草「行かん方知らまほしくて見送りつつ行けば」

②動詞「あり」に連なって「あらまほし」の形で、「理想的だ」の意になる。源氏物語澪標「おほぢおとど居立ちて儀式などいとあらまほし」。徒然草「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ、仮の宿りとは思へど興あるものなれ」

ま‐ぼし【真星】

①的の中央の星。

②物事のまんなか。

まぼし・い【眩しい】

〔形〕

まぶしい。人情本、春色辰巳園「仇さん、おめへは―・かろう」

マホメット【Mahomet; Mohammed】

ムハンマドの訛。

⇒マホメット‐きょう【マホメット教】

マホメット‐きょう【マホメット教】‥ケウ

イスラム教の異称。

⇒マホメット【Mahomet; Mohammed】

ま‐ほ‐ら

(マホ(真秀)に、漠然と場所を示す意の接尾語ラの付いたもの)すぐれたよい所・国。まほらま。まほらば。まほろば。万葉集5「きこしをす国の―ぞ」

⇒まほら‐ま

まぼら・う【守らふ】マボラフ

〔自下二〕

(マボルに接尾語フの付いた語)まもる。義経記8「我らを討たんとて此方を―・へ」

まほら‐ま

(→)「まほら」に同じ。景行紀「大和は国の―」

⇒ま‐ほ‐ら

まぼり【守り】

(→)「まもり」に同じ。〈日葡辞書〉

まほ・る

〔他四〕

貪り食う。土佐日記「手切る切る摘んだる菜を親や―・るらむ」

まぼ・る【守る】

〔他四〕

(→)「まもる」に同じ。法華経玄賛保安点「闚ひそかに貼マホリ伺うかがひ」

まぼろし【幻】

①実在しないのにその姿が実在するように見えるもの。幻影。はかないもの、きわめて手に入れにくいもののたとえ。浜松中納言物語1「夢とだに何か思ひも出でつらんただ―に見るは見るかは」。「亡き人の―を見る」「―の名酒」

②幻術を行う人。魔法使い。源氏物語桐壺「尋ね行く―もがな」

⇒まぼろし‐の‐よ【幻の世】

まぼろし‐の‐よ【幻の世】

幻のようにはかないこの世。夢の世。

⇒まぼろし【幻】

まほろ‐ば

(→)「まほら」に同じ。古事記中「大和は国の―」

まま【崖】

ほとんど垂直な傾斜地。がけ。畦畔けいはんの大きなものをもいう。万葉集14「足柄あしがりの―の小菅の」

ま‐ま【飯】

めし。御飯。まんま。

ま‐ま【儘・任・随】

(「まにま」の転)

①その通りに任せるさま。物事のなりゆきに随うさま。とおり。如く。源氏物語賢木「故院の御世には、わが―におはせしを」。源氏物語少女「ただ宣ふ―の御心にて、なつかしうあはれに思ひあつかひ奉り給ふ」。「請われる―に譲り渡す」「あるが―の姿」「現状の―」

②思う通り。源氏物語澪標「世の中の事、ただなかばをわけて、太上大臣おおきおとど、この大臣の御―なり」。「―ならない世」

③事を終えたその時の状態であること。その通りであること。源氏物語末摘花「しか、まかで侍る―なり」。「散らかした―だ」「服を着た―寝る」

④さながらそのもののようであること。そっくりであること。枕草子96「これが声の―にいひたることなど語りたる」

⑤どうあろうとも頓着しないさま。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「何が書いてあらうと―そちには見せぬ」→ままよ。

⑥書物などの校訂・校正で「原文のまま」「もとのまま」の意を示す。多く「ママ」と書く。

⑦(接続助詞的に)…ので。…のために。狂言、二人大名「太刀が持てもらいたさの―でおりやる」

ま‐ま【乳母】

めのと。うば。枕草子314「僧都の御めのとの―など」

ま‐ま【間間】

[一]〔名〕

あいだあいだ。すきますきま。徒然草「かやうに―に皆一律を盗めるに」

[二]〔副〕

折々。時々。「そういうことは―ある」

ママ【mam(m)a】

①おかあさん。↔パパ。

②バーなどの女主人。

ま‐ま【継】

〔接頭〕

①親子の親族関係はあるが、親子としての血縁関係はない間柄。「―母」

②兄弟・姉妹の関係はあるが、父または母のちがう間柄。

まま‐あに【継兄・庶兄】

父または母のちがう兄。異父兄。異母兄。

まま‐いも【継妹・庶妹】

(男兄弟から見て)父または母のちがう姉妹。異父姉妹。異母姉妹。〈新撰字鏡2〉

まま‐おや【継親】

継父または継母。

まま‐かり【飯借り】

瀬戸内海沿岸で、海魚サッパのこと。

ま‐まき【真巻・細射】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。また、それに用いる矢。千載和歌集物名「―の矢立」

⇒ままき‐や【真巻矢・細射矢】

⇒ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

ままき‐や【真巻矢・細射矢】

ままき弓に用いる矢。鏃やじりは鉄または銅で作る。

⇒ま‐まき【真巻・細射】

ままき‐ゆみ【真巻弓・細射弓】

木と竹とを継ぎ合わせて作った弓。的まとを射るのに用いた。また、真弓に籐または樺を巻いたものをいう。〈倭名類聚鈔4〉

⇒ま‐まき【真巻・細射】

まま‐こ【継子】

親子の血のつながりのない、実子でない子。源氏物語東屋「わが―の、式部の丞にて蔵人なる」

⇒ままこ‐あつかい【継子扱い】

⇒ままこ‐いじめ【継子虐め】

⇒ままこ‐かしずき【継子傅き】

⇒ままこ‐こんじょう【継子根性】

⇒ままこ‐ざん【継子算】

⇒ままこ‐だて【継子立て】

⇒ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】

まま‐こ【継粉】

粉を水などでこねる時、こなれないで残った粉の部分。だま。

ままこ‐あつかい【継子扱い】‥アツカヒ

殊更に他と区別して除者のけもの扱いをすること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐いじめ【継子虐め】‥イヂメ

継子をいじめること。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐かしずき【継子傅き】‥カシヅキ

実子でない子に対して、実子のようによく世話をすること。源氏物語真木柱「すずろなる―をして」

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐こんじょう【継子根性】‥ジヤウ

なつきにくい、ひがんだ根性。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐ざん【継子算】

(→)「ままこだて」に同じ。

⇒まま‐こ【継子】

ままこ‐だて【継子立て】

碁石でする遊びの一種。黒2・白1・黒3・白5・黒2・白2・黒4・白1・黒1・白3・黒1・白2・黒2・白1のように黒白各15個の石を並べてその中の一つを起点として、10番目に当たるものを取っていき、最後に唯一つ残る遊戯。継子算。徒然草「―といふものを双六すぐろくの石にて作りて」

⇒まま‐こ【継子】

まま‐ごと【飯事】

子供が玩具などを使って炊事や食事のまねごとをする遊び。

ままこ‐な【飯子菜】

ゴマノハグサ科の半寄生の一年草。やや乾燥した林内に生える。茎は黒紫色。葉は長卵形。夏、二つの飯粒状の白い斑点のある紅紫色の筒状唇形花を穂状に開く。

ままこ‐の‐しりぬぐい【継子の尻拭い】‥ヌグヒ

タデ科の一年草。山野の陰地に生える。茎は細く1〜2メートル、四角で多くのとげが逆に生える。葉はほぼ三角形で円形の托葉がある。6〜7月頃、淡紅色の小花を短穂状につける。

ママコノシリヌグイ

撮影:関戸 勇

⇒まま‐こ【継子】

ままし・い【継しい】

〔形〕[文]まま・し(シク)

継父・継母・継子または腹ちがいの間柄である。うとい間柄である。落窪物語1「北の方の御心のいみじう―・しきよしは」

まま‐せ【継兄・庶兄】

(姉妹から見て)父または母のちがう兄弟。異父兄弟。異母兄弟。

まませ‐もらい【飯菜貰い】‥モラヒ

(漁村語)(→)「菜割さいわり」に同じ。

まま‐たき【飯焚き】

飯をたくこと。また、その人。めしたき。

まま‐ちち【継父】

親子の血のつながりのない父。母の後夫。ままてて。けいふ。〈倭名類聚鈔2〉

ママ‐ちゃり

(「ちゃり」は「ちゃりんこ」の略)婦人用の自転車。

まま‐てて【継父】

(→)「ままちち」に同じ。〈日葡辞書〉

まま‐なき【吃】

吃音きつおんのこと。〈新撰字鏡2〉

まま‐ならぬ【儘ならぬ】

思い通りにならない。自由にならない。「―世」

まま‐に【儘に・随に】

(「まにまに」の転)

①その状態・心情などにそのまましたがうさま。そのように。通りに。「思う―行動する」

②するにつれて。随って。「夜の更ける―」

③時をうつさずに。するや否や。今昔物語集27「驚く―起き上りて捕へつ」

④(原因・理由を表す)…ので。十訓抄「麻に生ひまじりぬれば、ゆがみて行くべき道のなき―心ならずうるはしく生ひのぼるなり」

ままのかわ【ままの川】‥カハ

地歌・箏曲。京風手事物。宮腰夢蝶作詞。菊岡検校作曲。松野検校箏手付。遊女の恋を歌ったもの。冒頭部分が義太夫節の「壺坂霊験記」に転用されて有名。儘の川。

まま‐の‐かわ【儘の皮】‥カハ

仕方がなくなって、物事を成行きのままにほうっておく時にいう語。ままよ。

まま‐の‐てこな【真間手児奈】

下総国葛飾かつしか郡真間にいたという伝説上の美女。多くの男子に言い寄られ、煩悶して投身。万葉集に山部赤人・高橋虫麻呂の追弔歌を載せ、その祠は千葉県市川市真間にある。ままのてごな。真間の娘子おとめ。

まま‐はは【継母】

親子の血のつながりのない母。父の後妻。けいぼ。〈倭名類聚鈔2〉

⇒ままはは‐こんじょう【継母根性】

ままはは‐こんじょう【継母根性】‥ジヤウ

とかく継子をひどく扱おうとする継母の根性。

⇒まま‐はは【継母】

まま‐びと【継人】

①まましい人。なさぬ仲の人。

②のちぞいの夫。

まま‐むすこ【継息子】

生みの子でない息子。

まま‐むすめ【継娘】

生みの子でない娘。

まま‐よ【儘よ】

〔感〕

施す方法がなく自暴自棄に陥った時などに発する語。なんとでもなれ。「えい、―、あとは野となれ山となれ」

ママン【maman フランス】

おかあさん。ママ。

ま‐まんぶり【馬守】

(マはウマの約、マンブリはマブリの撥音化。岩手県で)放牧の馬の見張番。

まみ【貒・猯】

アナグマの異称。また、混同してタヌキをマミと呼ぶこともある。〈日葡辞書〉

ま‐み【眉】

まゆ。まみえ。

ま‐み【目見】

①物を見る目つき。万葉集7「わが見し児らが―は著しるしも」。源氏物語桐壺「―などもいとたゆげにて」

②目もと。源氏物語明石「所々うち赤み給へる御―のわたりなど」

③目。まなこ。ひとみ。

ま‐み【魔魅】

人をたぶらかす魔物。太平記21「天下皆―の掌握に落つる世にならんずらんと」

まみ‐あい【眉相・眉】‥アヒ

①まゆ。まみ。

②まゆとまゆとの間。眉間みけん。

マミー【mammy】

お母さん。ママ。

ま‐みえ【目見え】

①まみえること。面会すること。めみえ。謁見。

②目つき。顔つき。

まみ‐え【眉】

まゆ。まみ。

ま‐み・える【見える】

〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)

(「目ま見える」の意)

①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」

②会う。対面する。「敵に―・える」

③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」

まみ‐げ【眉毛】

まゆげ。

まみ‐じろ【眉白】

スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミぐらい。雄は全身黒色、顕著な白色の眉斑がある。雌は茶褐色、翼は赤褐色、眉斑は黄褐色。日本では中部地方以北の森林で繁殖し、冬、南方へ渡る。マミジロツグミ。マユジロ。

マミジロ

撮影:小宮輝之

⇒まま‐こ【継子】

ままし・い【継しい】

〔形〕[文]まま・し(シク)

継父・継母・継子または腹ちがいの間柄である。うとい間柄である。落窪物語1「北の方の御心のいみじう―・しきよしは」

まま‐せ【継兄・庶兄】

(姉妹から見て)父または母のちがう兄弟。異父兄弟。異母兄弟。

まませ‐もらい【飯菜貰い】‥モラヒ

(漁村語)(→)「菜割さいわり」に同じ。

まま‐たき【飯焚き】

飯をたくこと。また、その人。めしたき。

まま‐ちち【継父】

親子の血のつながりのない父。母の後夫。ままてて。けいふ。〈倭名類聚鈔2〉

ママ‐ちゃり

(「ちゃり」は「ちゃりんこ」の略)婦人用の自転車。

まま‐てて【継父】

(→)「ままちち」に同じ。〈日葡辞書〉

まま‐なき【吃】

吃音きつおんのこと。〈新撰字鏡2〉

まま‐ならぬ【儘ならぬ】

思い通りにならない。自由にならない。「―世」

まま‐に【儘に・随に】

(「まにまに」の転)

①その状態・心情などにそのまましたがうさま。そのように。通りに。「思う―行動する」

②するにつれて。随って。「夜の更ける―」

③時をうつさずに。するや否や。今昔物語集27「驚く―起き上りて捕へつ」

④(原因・理由を表す)…ので。十訓抄「麻に生ひまじりぬれば、ゆがみて行くべき道のなき―心ならずうるはしく生ひのぼるなり」

ままのかわ【ままの川】‥カハ

地歌・箏曲。京風手事物。宮腰夢蝶作詞。菊岡検校作曲。松野検校箏手付。遊女の恋を歌ったもの。冒頭部分が義太夫節の「壺坂霊験記」に転用されて有名。儘の川。

まま‐の‐かわ【儘の皮】‥カハ

仕方がなくなって、物事を成行きのままにほうっておく時にいう語。ままよ。

まま‐の‐てこな【真間手児奈】

下総国葛飾かつしか郡真間にいたという伝説上の美女。多くの男子に言い寄られ、煩悶して投身。万葉集に山部赤人・高橋虫麻呂の追弔歌を載せ、その祠は千葉県市川市真間にある。ままのてごな。真間の娘子おとめ。

まま‐はは【継母】

親子の血のつながりのない母。父の後妻。けいぼ。〈倭名類聚鈔2〉

⇒ままはは‐こんじょう【継母根性】

ままはは‐こんじょう【継母根性】‥ジヤウ

とかく継子をひどく扱おうとする継母の根性。

⇒まま‐はは【継母】

まま‐びと【継人】

①まましい人。なさぬ仲の人。

②のちぞいの夫。

まま‐むすこ【継息子】

生みの子でない息子。

まま‐むすめ【継娘】

生みの子でない娘。

まま‐よ【儘よ】

〔感〕

施す方法がなく自暴自棄に陥った時などに発する語。なんとでもなれ。「えい、―、あとは野となれ山となれ」

ママン【maman フランス】

おかあさん。ママ。

ま‐まんぶり【馬守】

(マはウマの約、マンブリはマブリの撥音化。岩手県で)放牧の馬の見張番。

まみ【貒・猯】

アナグマの異称。また、混同してタヌキをマミと呼ぶこともある。〈日葡辞書〉

ま‐み【眉】

まゆ。まみえ。

ま‐み【目見】

①物を見る目つき。万葉集7「わが見し児らが―は著しるしも」。源氏物語桐壺「―などもいとたゆげにて」

②目もと。源氏物語明石「所々うち赤み給へる御―のわたりなど」

③目。まなこ。ひとみ。

ま‐み【魔魅】

人をたぶらかす魔物。太平記21「天下皆―の掌握に落つる世にならんずらんと」

まみ‐あい【眉相・眉】‥アヒ

①まゆ。まみ。

②まゆとまゆとの間。眉間みけん。

マミー【mammy】

お母さん。ママ。

ま‐みえ【目見え】

①まみえること。面会すること。めみえ。謁見。

②目つき。顔つき。

まみ‐え【眉】

まゆ。まみ。

ま‐み・える【見える】

〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)

(「目ま見える」の意)

①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」

②会う。対面する。「敵に―・える」

③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」

まみ‐げ【眉毛】

まゆげ。

まみ‐じろ【眉白】

スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミぐらい。雄は全身黒色、顕著な白色の眉斑がある。雌は茶褐色、翼は赤褐色、眉斑は黄褐色。日本では中部地方以北の森林で繁殖し、冬、南方へ渡る。マミジロツグミ。マユジロ。

マミジロ

撮影:小宮輝之

ま‐みず【真水】‥ミヅ

塩分などのまじらない水。淡水。さみず。

⇒まみず‐くらげ【真水水母】

まみず‐くらげ【真水水母】‥ミヅ‥

淡水水母の一種。

⇒ま‐みず【真水】

ま‐みなみ【真南】

ただしく南にあたる方向。正南。

まみや【間宮】

姓氏の一つ。

⇒まみや‐かいきょう【間宮海峡】

⇒まみや‐りんぞう【間宮林蔵】

まみや‐かいきょう【間宮海峡】‥ケフ

(1809年、間宮林蔵が踏査したからいう)ロシア極東のサハリン(樺太)北部とシベリア東岸との間にある海峡。南は日本海に連接。長さ663キロメートル。最狭部のネヴェリスコイ海峡は幅7.4キロメートル。冬季凍結。タタール海峡。韃靼だったん海峡。

⇒まみや【間宮】

まみや‐りんぞう【間宮林蔵】‥ザウ

江戸後期の探検家、幕府隠密。名は倫宗ともむね。常陸の人。伊能忠敬に測量術を学び、幕命によって北樺太を探検。1809年(文化6)、後の間宮海峡を発見。シーボルト事件を幕府に密告したとされる。著「東韃紀行」。(1775〜1844)

⇒まみや【間宮】

まみれ【塗れ】

〔接尾〕

名詞に付いて、全体にそのものがついているさまを表す。まぶれ。「血―」「泥―」

まみ・れる【塗れる】

〔自下一〕[文]まみ・る(下二)

からだなどの一面に粉状や液状のものがついて汚れる。まぶる。大和物語「血に―・れたる男」。「ほこりに―・れた机」「一敗地に―・れる」

ま‐むかい【真向い】‥ムカヒ

まっすぐ前に向き合うこと。また、正面。

ま‐むき【真向き】

①正しく向かうこと。また、正面。

②(→)真艫まともに同じ。

ま‐むぎ【真麦】

小麦のこと。〈倭名類聚鈔17〉

まむし

(「まぶし(塗し)」の転か)鰻うなぎ飯・鰻丼の京阪地方での称。鰻は飯の間に入れる。

ま‐むし【蝮】

(「真虫」の意)ヘビの一種。有毒。体長約60センチメートル。頭は三角形またはスプーン形、頸は細く、全身暗灰色か赤褐色(赤蝮と俗称)で黒褐色の銭形斑が多い。目と鼻にある孔器で、餌とする小動物の体温を感知する。卵胎生。日本各地に分布し、古来強壮剤として用いる。なお、クサリヘビ科マムシ属は、十数種が東南アジア・ヨーロッパ・北アメリカ・中央アメリカに分布。古名、くちばみ・たちひ・はみ。〈[季]夏〉

まむし

ま‐みず【真水】‥ミヅ

塩分などのまじらない水。淡水。さみず。

⇒まみず‐くらげ【真水水母】

まみず‐くらげ【真水水母】‥ミヅ‥

淡水水母の一種。

⇒ま‐みず【真水】

ま‐みなみ【真南】

ただしく南にあたる方向。正南。

まみや【間宮】

姓氏の一つ。

⇒まみや‐かいきょう【間宮海峡】

⇒まみや‐りんぞう【間宮林蔵】

まみや‐かいきょう【間宮海峡】‥ケフ

(1809年、間宮林蔵が踏査したからいう)ロシア極東のサハリン(樺太)北部とシベリア東岸との間にある海峡。南は日本海に連接。長さ663キロメートル。最狭部のネヴェリスコイ海峡は幅7.4キロメートル。冬季凍結。タタール海峡。韃靼だったん海峡。

⇒まみや【間宮】

まみや‐りんぞう【間宮林蔵】‥ザウ

江戸後期の探検家、幕府隠密。名は倫宗ともむね。常陸の人。伊能忠敬に測量術を学び、幕命によって北樺太を探検。1809年(文化6)、後の間宮海峡を発見。シーボルト事件を幕府に密告したとされる。著「東韃紀行」。(1775〜1844)

⇒まみや【間宮】

まみれ【塗れ】

〔接尾〕

名詞に付いて、全体にそのものがついているさまを表す。まぶれ。「血―」「泥―」

まみ・れる【塗れる】

〔自下一〕[文]まみ・る(下二)

からだなどの一面に粉状や液状のものがついて汚れる。まぶる。大和物語「血に―・れたる男」。「ほこりに―・れた机」「一敗地に―・れる」

ま‐むかい【真向い】‥ムカヒ

まっすぐ前に向き合うこと。また、正面。

ま‐むき【真向き】

①正しく向かうこと。また、正面。

②(→)真艫まともに同じ。

ま‐むぎ【真麦】

小麦のこと。〈倭名類聚鈔17〉

まむし

(「まぶし(塗し)」の転か)鰻うなぎ飯・鰻丼の京阪地方での称。鰻は飯の間に入れる。

ま‐むし【蝮】

(「真虫」の意)ヘビの一種。有毒。体長約60センチメートル。頭は三角形またはスプーン形、頸は細く、全身暗灰色か赤褐色(赤蝮と俗称)で黒褐色の銭形斑が多い。目と鼻にある孔器で、餌とする小動物の体温を感知する。卵胎生。日本各地に分布し、古来強壮剤として用いる。なお、クサリヘビ科マムシ属は、十数種が東南アジア・ヨーロッパ・北アメリカ・中央アメリカに分布。古名、くちばみ・たちひ・はみ。〈[季]夏〉

まむし

マムシ

提供:東京動物園協会

マムシ

提供:東京動物園協会

⇒まむし‐ぐさ【蝮草】

⇒まむし‐ざけ【蝮酒】

⇒まむし‐ゆび【蝮指】

まむし‐ぐさ【蝮草】

サトイモ科の多年草。テンナンショウの一種。山野の林下に生える。葉は2枚で、鳥足状の複葉。茎は約1メートル。春、紫緑色の仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序を、秋に赤色球形の実を多数つける。茎の紋様や仏焔苞がマムシを思わせる。地下の球茎は有毒、漢方で天南星てんなんしょうと呼び薬用。〈[季]春〉

マムシグサ

撮影:関戸 勇

⇒まむし‐ぐさ【蝮草】

⇒まむし‐ざけ【蝮酒】

⇒まむし‐ゆび【蝮指】

まむし‐ぐさ【蝮草】

サトイモ科の多年草。テンナンショウの一種。山野の林下に生える。葉は2枚で、鳥足状の複葉。茎は約1メートル。春、紫緑色の仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序を、秋に赤色球形の実を多数つける。茎の紋様や仏焔苞がマムシを思わせる。地下の球茎は有毒、漢方で天南星てんなんしょうと呼び薬用。〈[季]春〉

マムシグサ

撮影:関戸 勇

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ざけ【蝮酒】

マムシを浸した焼酎。強壮剤として使用。

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ゆび【蝮指】

関節が蝮の頭部のように自由に曲がる指。また、蝮の頭部に似た指。この指で癪を押さえると、効果があるという。

⇒ま‐むし【蝮】

ま‐むすび【真結び】

紐を打ち違えて結び、再び打ち返して、また結ぶこと。こまむすび。日葡辞書「マムスビニスル」↔縦結び

真結び

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ざけ【蝮酒】

マムシを浸した焼酎。強壮剤として使用。

⇒ま‐むし【蝮】

まむし‐ゆび【蝮指】

関節が蝮の頭部のように自由に曲がる指。また、蝮の頭部に似た指。この指で癪を押さえると、効果があるという。

⇒ま‐むし【蝮】

ま‐むすび【真結び】

紐を打ち違えて結び、再び打ち返して、また結ぶこと。こまむすび。日葡辞書「マムスビニスル」↔縦結び

真結び

まむた【茨田】

⇒まんた

マムルーク‐ちょう【マムルーク朝】‥テウ

(mamlūk アラビアは奴隷の意)13世紀半ばからエジプト・シリアを支配したトルコ系奴隷軍人のイスラム王朝。始祖はイッズッディーン=アイバク。1382年以後を後期マムルーク朝という。1517年オスマン帝国の侵入により滅亡。(1250〜1517)

まむろがわ‐おんど【真室川音頭】‥ガハ‥

山形県最上郡真室川町地方の民謡。酒盛り唄。北海道方面で流行した「缶詰所節(ナット節)」が昭和初年伝わったもの。

まめ【豆・荳・菽】

[一]〔名〕

(マルミ(丸味)の約かとされているが未詳)

①マメ科に属する植物のうち、ダイズ・アズキ・ソラマメ・エンドウなど実を食用とするものの総称。また、その実。万葉集20「道のへの荊うまらの末うれに這ほ―の」→豆科。

②特に大豆だ

まむた【茨田】

⇒まんた

マムルーク‐ちょう【マムルーク朝】‥テウ

(mamlūk アラビアは奴隷の意)13世紀半ばからエジプト・シリアを支配したトルコ系奴隷軍人のイスラム王朝。始祖はイッズッディーン=アイバク。1382年以後を後期マムルーク朝という。1517年オスマン帝国の侵入により滅亡。(1250〜1517)

まむろがわ‐おんど【真室川音頭】‥ガハ‥

山形県最上郡真室川町地方の民謡。酒盛り唄。北海道方面で流行した「缶詰所節(ナット節)」が昭和初年伝わったもの。

まめ【豆・荳・菽】

[一]〔名〕

(マルミ(丸味)の約かとされているが未詳)

①マメ科に属する植物のうち、ダイズ・アズキ・ソラマメ・エンドウなど実を食用とするものの総称。また、その実。万葉集20「道のへの荊うまらの末うれに這ほ―の」→豆科。

②特に大豆だ広辞苑に「招かれざる客」で始まるの検索結果 1-1。