複数辞典一括検索+![]()

![]()

き‐かわ【橘皮・黄皮】‥カハ🔗⭐🔉

き‐かわ【橘皮・黄皮】‥カハ

タチバナの果実の皮。刻んで料理に用いる。〈倭名類聚鈔16〉

○気が若いきがわかい

年齢の割に考え方が前向きで若々しい。

⇒き【気】

きっけ‐しんとう【橘家神道】‥タウ🔗⭐🔉

きっけ‐しんとう【橘家神道】‥タウ

(→)橘たちばな神道に同じ。

きっちゅう‐の‐たのしみ【橘中の楽しみ】🔗⭐🔉

きっちゅう‐の‐たのしみ【橘中の楽しみ】

(中国巴邛はきょうの人が庭の橘の大きな実を割ってみたら、その中で二人の白髪の翁が碁をうっていたという幽怪録の故事に基づく)囲碁の楽しみ。

たちばな【橘】🔗⭐🔉

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

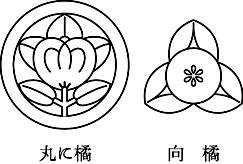

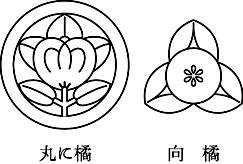

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

たちばな【橘】(姓氏)🔗⭐🔉

たちばな【橘】

姓氏の一つ。708年(和銅1)、県犬養あがたいぬかい宿祢三千代に県犬養橘宿祢の姓が与えられ、敏達天皇の玄孫美努みぬ王に嫁して生んだ葛城王(諸兄もろえ)・佐為王もまた橘宿祢の姓を与えられ、さらに橘朝臣となる。

⇒たちばな‐あけみ【橘曙覧】

⇒たちばな‐えなお【橘枝直】

⇒たちばな‐しゅうた【橘周太】

⇒たちばな‐しらき【橘樸】

⇒たちばな‐しんとう【橘神道】

⇒たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】

⇒たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒たちばな‐なんけい【橘南谿】

⇒たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

⇒たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

⇒たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】

⇒たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

⇒たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

⇒たちばな‐もりべ【橘守部】

たちばな‐あけみ【橘曙覧】🔗⭐🔉

たちばな‐あけみ【橘曙覧】

江戸末期の歌人・国学者。福井の人。姓は井手ともいう。名は尚事、後に曙覧、家号は志濃夫廼舎しのぶのや・藁屋。田中大秀おおひでに国学を学び、万葉調の歌をよくした。作「志濃夫廼舎歌集」「藁屋詠草」「藁屋文集」など。(1812〜1868)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ🔗⭐🔉

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ

⇒かとうえなお(加藤枝直)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥🔗⭐🔉

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥

軍人。陸軍歩兵中佐。肥前千々石生れ。日露戦争で遼陽付近の首山堡攻撃で戦死。軍神とされた。(1865〜1904)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しらき【橘樸】🔗⭐🔉

たちばな‐しらき【橘樸】

中国問題研究家・ジャーナリスト。大分県生れ。五高中退。1906年(明治39)中国にわたり、記者をへて満鉄嘱託。31年「満州評論」を創刊、王道国家論など満州国の理念を説いた。著「支那社会研究」など。(1881〜1945)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ🔗⭐🔉

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ

江戸中期に玉木正英(1670〜1736)の唱道した橘氏相伝と称する神道。垂加神道の一流。橘家きっけ神道。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ🔗⭐🔉

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ

探検家。浄土真宗本願寺派僧侶。名古屋生れ。大谷光瑞の探検隊の第2次・第3次中央アジア探検に参加。著「中亜探検」。(1890〜1968)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】🔗⭐🔉

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒かとうちかげ(加藤千蔭)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐づき【橘月】🔗⭐🔉

たちばな‐づき【橘月】

陰暦5月の異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐でら【橘寺】🔗⭐🔉

たちばな‐でら【橘寺】

奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺。正称は上宮皇院菩提寺。606年聖徳太子の創建と伝えるが実際は天智天皇頃の成立。室町時代以降荒廃し幕末〜明治初年に再興。

たちばな‐どり【橘鳥】🔗⭐🔉

たちばな‐どり【橘鳥】

ホトトギスの異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐なんけい【橘南谿】🔗⭐🔉

たちばな‐なんけい【橘南谿】

江戸後期の医者・文人。宮川氏。名は春暉はるあきら。伊勢の人。京都に出て古医方を修め、解剖を行う。また、文学を好み、和歌に巧みで、全国を周遊。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分註」など。(1753〜1805)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】🔗⭐🔉

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

嵯峨天皇の皇后。内舎人うどねり橘清友の女むすめ。京都嵯峨に檀林寺を創建したので檀林皇后と呼ばれる。学館院を設立。(786〜850)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】🔗⭐🔉

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

奈良時代の貴族。諸兄もろえの子。参議。諸兄の没後、藤原仲麻呂を除こうと企てたが、密告により発覚し、拷問されて横死。(721〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ🔗⭐🔉

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ

鎌倉時代の貴族・文人。伊賀守。1254年(建長6)「古今著聞集」を撰。藤原孝時から琵琶の伝授を受けた。生没年未詳。

→文献資料[古今著聞集]

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】🔗⭐🔉

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

平安初期の能書家。三筆の一人。奈良麻呂の孫。804年(延暦23)遣唐留学生として入唐。帰国後、承和じょうわの変に坐して伊豆へ配流の途中没。( 〜842)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】🔗⭐🔉

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

奈良時代の貴族。父は敏達天皇4世の孫、美努みぬ王。母は県犬養三千代あがたいぬかいのみちよ。光明皇后の異父兄。はじめ葛城かずらき王と称したが、のち母の姓を継ぎ橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣・左大臣に進んだが、藤原仲麻呂に政治の実権を握られた。(684〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ひめ【橘媛】🔗⭐🔉

たちばな‐ひめ【橘媛】

(→)弟橘媛おとたちばなひめに同じ。

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥🔗⭐🔉

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥

奈良時代の厨子。光明皇后の母橘夫人(三千代)の念持仏と伝える阿弥陀三尊像を安置する。木造、高さ268.9センチメートル。天蓋付きの箱形の龕がんと台座(須弥座しゅみざと台脚)とから成る。阿弥陀三尊像および透彫すかしぼりの光背や浮彫で表現された菩薩像と蓮池は白鳳期のすぐれた金工技術の粋を示すと共に、扉の内外や須弥座の四面に描かれた彩色画も同時期の貴重な遺例。法隆寺蔵。国宝。

たちばな‐もりべ【橘守部】🔗⭐🔉

たちばな‐もりべ【橘守部】

江戸後期の国学者・歌人。伊勢の人。本姓は飯田。池庵・椎本しいがもとなどと号す。古語・古典の解釈において本居宣長に対して一家を成す。著に「稜威道別いつのちわき」「稜威言別いつのことわき」「湖月抄別記」「助辞本義一覧」など。(1781〜1849)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐や【橘屋】🔗⭐🔉

たちばな‐や【橘屋】

歌舞伎俳優市村羽左衛門とその一門の屋号。

たちばな‐やき【橘焼】🔗⭐🔉

たちばな‐やき【橘焼】

魚の身をすりつぶして、小さく丸め、クチナシで黄色に染め、たれ味噌で煮て、カラタチの枝にさした料理。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐を【橘を】🔗⭐🔉

たちばな‐を【橘を】

〔枕〕

「守部(地名)」にかかる。

⇒たちばな【橘】

[漢]橘🔗⭐🔉

橘 字形

〔木部12画/16画/人名/2144・354C〕

〔音〕キツ(漢)

〔訓〕たちばな

[意味]

①果樹の名。たちばな。みかんの類。「橘柚きつゆう・柑橘かんきつ類」

②四姓の一つ。たちばな。「源平藤橘げんぺいとうきつ」

〔木部12画/16画/人名/2144・354C〕

〔音〕キツ(漢)

〔訓〕たちばな

[意味]

①果樹の名。たちばな。みかんの類。「橘柚きつゆう・柑橘かんきつ類」

②四姓の一つ。たちばな。「源平藤橘げんぺいとうきつ」

〔木部12画/16画/人名/2144・354C〕

〔音〕キツ(漢)

〔訓〕たちばな

[意味]

①果樹の名。たちばな。みかんの類。「橘柚きつゆう・柑橘かんきつ類」

②四姓の一つ。たちばな。「源平藤橘げんぺいとうきつ」

〔木部12画/16画/人名/2144・354C〕

〔音〕キツ(漢)

〔訓〕たちばな

[意味]

①果樹の名。たちばな。みかんの類。「橘柚きつゆう・柑橘かんきつ類」

②四姓の一つ。たちばな。「源平藤橘げんぺいとうきつ」

広辞苑に「橘」で始まるの検索結果 1-30。