複数辞典一括検索+![]()

![]()

いむ‐こ【斎子・忌子・童女】🔗⭐🔉

いむ‐こ【斎子・忌子・童女】

斎戒して神の祭に奉仕する未婚の少女。大嘗祭または賀茂の斎院に奉仕する。いみこ。

⇒いむこ‐やめ【斎子八女】

お‐ぐな【童男】ヲグナ🔗⭐🔉

お‐ぐな【童男】ヲグナ

男の子。少年。おのわらわ。〈景行紀訓注〉

どう【童】🔗⭐🔉

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう‐か【童歌】🔗⭐🔉

どう‐か【童歌】

子供の歌う歌。童謡。わらべうた。

どう‐が【童画】‥グワ🔗⭐🔉

どう‐が【童画】‥グワ

子供の描いた絵。児童画。また、子供のための絵。

どう‐がい【童孩】🔗⭐🔉

どう‐がい【童孩】

(「孩」は乳のみ児の意)こども。おさなご。童幼。

どう‐かん【童丱】‥クワン🔗⭐🔉

どう‐かん【童丱】‥クワン

(「丱」は総角あげまきの意)こども。わらわ。

どう‐がん【童顔】🔗⭐🔉

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

どう‐ぎょう【童形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

どう‐ぎょう【童形】‥ギヤウ

(古くはトウギョウとも)

①結髪しない稚児姿ちごすがた。風姿花伝「先づ―なれば、何としたるも幽玄なり」

②貴人の元服以前の称。平家物語7「幼少にては仁和寺の御室の御所に―にて候はれしかば」

どう‐きょく【童曲】🔗⭐🔉

どう‐きょく【童曲】

児童の演奏または鑑賞に適するように作った楽曲。箏曲家鈴木鼓村が自作に命名、宮城道雄がそれを継承して多作。

どう‐し【童詩】🔗⭐🔉

どう‐し【童詩】

子供が作った詩。また、子供のための詩。児童詩。

どう‐じ【童子】🔗⭐🔉

どう‐じ【童子】

①わらべ。こども。梁塵秘抄「―の戯れ遊びをも漸く仏の種として」

②寺に入って未だ剃髪得度していない少年。給仕や雑役に従った。のちには童形の年輩僧にもいう。宇津保物語忠乞「弟子三人―五人つれて」

③㋐菩薩の異称。仏・如来の王子であるからいう。

㋑菩薩・明王などの眷属。「八大―」

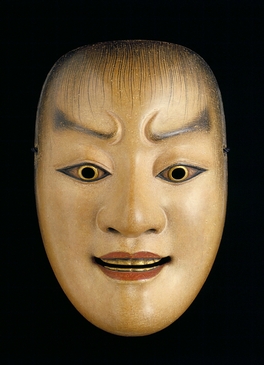

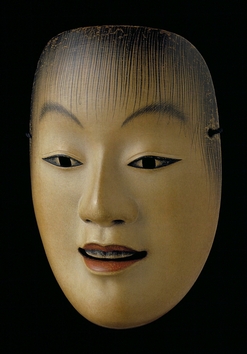

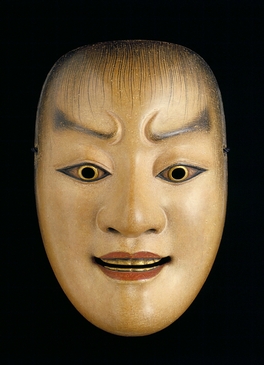

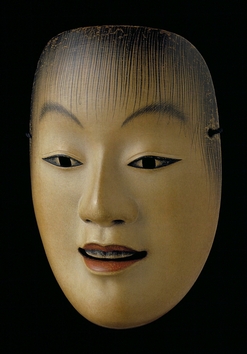

④能面。童顔の神仙を表す男面。

大童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒どうじきょう‐ほう【童子経法】

⇒どうじ‐くん【童子訓】

⇒どうじ‐ごうし【童子格子】

⇒どうじきょう‐ほう【童子経法】

⇒どうじ‐くん【童子訓】

⇒どうじ‐ごうし【童子格子】

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒どうじきょう‐ほう【童子経法】

⇒どうじ‐くん【童子訓】

⇒どうじ‐ごうし【童子格子】

⇒どうじきょう‐ほう【童子経法】

⇒どうじ‐くん【童子訓】

⇒どうじ‐ごうし【童子格子】

どうじきょう【童子教】‥ケウ🔗⭐🔉

どうじきょう【童子教】‥ケウ

稚拙な変体漢文の五言330句から成る児童教訓書。1巻。中世前期の成立で作者不詳。インド・中国の故事や格言を引いて、日常作法・勉学・孝行などを説き、仏教帰依を勧める。手習所教科書として実語教とともに使用された。寛永(1624〜1644)年間より刊行。

→文献資料[童子教]

どうじきょう‐ほう【童子経法】‥キヤウホフ🔗⭐🔉

どうじきょう‐ほう【童子経法】‥キヤウホフ

密教で、乾闥婆けんだつば王や不動明王を本尊として、子供の息災などを祈願する修法。

⇒どう‐じ【童子】

どうじ‐くん【童子訓】🔗⭐🔉

どうじ‐くん【童子訓】

少年向けの教育書。一条兼良「四書童子訓」、貝原益軒「和俗童子訓」(1710年刊)、松平容頌「日新館童子訓」(1803年刊)などがある。

⇒どう‐じ【童子】

どうじ‐ごうし【童子格子】‥ガウ‥🔗⭐🔉

どうじ‐ごうし【童子格子】‥ガウ‥

(大江山に住んだという酒呑しゅてん童子の衣服の模様)格子縞の太く子持筋のある文様。

⇒どう‐じ【童子】

どうじもん【童子問】🔗⭐🔉

どうじもん【童子問】

儒学書。伊藤仁斎著。3巻。問答体で自己の思想を述べる。1707年(宝永4)刊。

→文献資料[童子問]

どう‐じゅ【童豎】🔗⭐🔉

どう‐じゅ【童豎】

子供の召使。

どう‐じゅ【童孺】🔗⭐🔉

どう‐じゅ【童孺】

こども。わらべ。

どう‐じょ【童女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

どう‐じょ【童女】‥ヂヨ

女の子供。幼女。

どう‐しん【童心】🔗⭐🔉

どう‐しん【童心】

①こどもごころ。おさなごころ。

②こどものような純真な心。「―に返る」

どう‐ぜん【童然】🔗⭐🔉

どう‐ぜん【童然】

(「童」は、はげる意)

①頭のはげたさま。

②山に草木のないさま。

どう‐たい【童体】🔗⭐🔉

どう‐たい【童体】

こどものすがた。

どう‐たい【童帝】🔗⭐🔉

どう‐たい【童帝】

(トウテイとも)幼少の天子。幼帝。平家物語1「本朝に―の例を尋ぬれば」

どう‐てい【童貞】🔗⭐🔉

どう‐てい【童貞】

①まだ異性と交接していないこと。また、その人。主として男子についていう。「―を守る」

②カトリック教で、尼僧の称。

⇒どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

⇒どうてい‐せつ【童貞説】

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】🔗⭐🔉

どうてい‐せいしょく【童貞生殖】

単為生殖の一つ。植物において、雄性配偶子が単独に細胞分裂して胚を形成する現象。人工的にも誘導される。

⇒どう‐てい【童貞】

どうてい‐せつ【童貞説】🔗⭐🔉

どうてい‐せつ【童貞説】

(→)処女受胎に同じ。

⇒どう‐てい【童貞】

どう‐なん【童男】🔗⭐🔉

どう‐なん【童男】

男の子供。男おのわらわ。

どう‐にょ【童女】🔗⭐🔉

どう‐にょ【童女】

女の子供。どうじょ。

どう‐ぶ【童舞】🔗⭐🔉

どう‐ぶ【童舞】

子供の舞う舞。わらわまい。

どう‐ぼう【童坊】‥バウ🔗⭐🔉

どう‐ぼう【童坊】‥バウ

(→)同朋どうぼう2㋐に同じ。

どう‐ぼく【童僕】🔗⭐🔉

どう‐ぼく【童僕】

男の子供のしもべ。

どう‐もう【童蒙】🔗⭐🔉

どう‐もう【童蒙】

幼少で道理にくらい者。子供。

どうもうしょういん【童蒙頌韻】‥ヰン🔗⭐🔉

どうもうしょういん【童蒙頌韻】‥ヰン

詩賦に関する字書。三善為康著。2巻。1109年(天仁2)成る。詩作のために韻を暗誦する手段として工夫されたもので、上平声・下平声の綱目に従い、平声の文字を列挙、4字句として片仮名で音訓を施した書。

どう‐よう【童幼】‥エウ🔗⭐🔉

どう‐よう【童幼】‥エウ

年少の者。おさないこども。

どう‐よう【童謡】‥エウ🔗⭐🔉

どう‐よう【童謡】‥エウ

①子供が作って口ずさむ歌、または詩。

②㋐童心をそれにふさわしい言葉で表現した、子供のための歌、または詩。民間に伝承されてきたものを「わらべうた」という。

㋑大正中期から昭和初期にかけて、北原白秋らが文部省唱歌を批判して作成し、運動によって普及させた子供の歌。

⇒どうよう‐おどり【童謡踊】

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ🔗⭐🔉

どうよう‐おどり【童謡踊】‥エウヲドリ

童謡に合わせて踊る表情舞踊。古来からあるが、現行のものは多く大正末期以後の新作。

⇒どう‐よう【童謡】

どう‐わ【童話】🔗⭐🔉

どう‐わ【童話】

こどものために作った物語。お伽話のほか、伝説・寓話などを含む。「グリム―」

⇒どうわ‐げき【童話劇】

どうわ‐げき【童話劇】🔗⭐🔉

どうわ‐げき【童話劇】

童話的材料を脚色した劇。

⇒どう‐わ【童話】

わざ‐うた【童謡・謡歌】🔗⭐🔉

わざ‐うた【童謡・謡歌】

上代歌謡の一種。民間のはやり歌。時事の諷刺や異変の前兆を謡った。皇極紀「古人大兄を立てて天皇とせむとす。時に、―有りて曰はく」。三蔵法師伝永久点「下、閭里の謳ワザウタに入る」

わっぱ【童】🔗⭐🔉

わっぱ【童】

(ワラハの転)

①男の子をののしっていう語。また、男の子自身の卑称。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―に仰せつけられば」

②子供が無理・わがままを言うこと。また、その言葉。わんぱく。

③乱暴な者をののしっていう語。

④軍中の間者。すっぱ。

⑤年少の下僕。〈日葡辞書〉

⇒わっぱ‐し‐め【童し奴】

わっぱ‐し‐め【童し奴】🔗⭐🔉

わっぱ‐し‐め【童し奴】

子供をののしったり、大人を子供扱いにしてののしったりする語。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「のめくりつん出た―」

⇒わっぱ【童】

わらし【童衆】🔗⭐🔉

わらし【童衆】

(東北地方で)子供。わらべ。

わらべ【童】🔗⭐🔉

わらべ【童】

(ワラハベの約)

①子供ら。子供。仮名草子、伊曾保「籠の中より―の声としてよばはりけるは」

②子供である召使い。

③自分の妻を卑下していう語。大鏡序「これはそののちあひそひてはべる―なり」

⇒わらべ‐いさかい【童諍い】

⇒わらべ‐うた【童歌】

⇒わらべ‐おどし【童威し】

⇒わらべ‐ぎ【童気】

⇒わらべ‐ごころ【童心】

⇒わらべ‐すかし【童賺し】

⇒わらべ‐すがた【童姿】

⇒わらべ‐たらし【童誑し】

⇒わらべ‐な【童名】

わらべ‐いさかい【童諍い】‥イサカヒ🔗⭐🔉

わらべ‐いさかい【童諍い】‥イサカヒ

①子供同士の喧嘩。

②子供らしい争い。

⇒わらべ【童】

わらべ‐うた【童歌】🔗⭐🔉

わらべ‐うた【童歌】

①子供たちの歌う歌。昔から子供たちに歌われて来た歌。

②子供たちに歌って聞かせる歌。

⇒わらべ【童】

わらべ‐おどし【童威し】🔗⭐🔉

わらべ‐おどし【童威し】

子供をおどすこと。子供だましのおどし。浄瑠璃、国性爺合戦「あさはかなる―の謀」

⇒わらべ【童】

わらべ‐ごころ【童心】🔗⭐🔉

わらべ‐ごころ【童心】

子供ごころ。わらわごころ。武道伝来記「―に急にほしきとむつかりけるに」

⇒わらべ【童】

わらべ‐し・い【童しい】🔗⭐🔉

わらべ‐し・い【童しい】

〔形〕

子供らしい。子供じみている。浄瑠璃、薩摩歌「それも口真似―・い」

わらべ‐すかし【童賺し】🔗⭐🔉

わらべ‐すかし【童賺し】

子供をすかしだますこと。こどもだまし。わらべたらし。日本永代蔵6「―の猿松の風車」

⇒わらべ【童】

わらべ‐すがた【童姿】🔗⭐🔉

わらべ‐すがた【童姿】

(→)「わらわすがた」に同じ。

⇒わらべ【童】

わらべ‐たらし【童誑し】🔗⭐🔉

わらべ‐たらし【童誑し】

(→)「わらべすかし」に同じ。

⇒わらべ【童】

わらわ【童】ワラハ🔗⭐🔉

わらわ【童】ワラハ

(結わない髪のさま「わらわら」の意からか)

①男女児の髪を束ねないでいること。また、その髪。万葉集16「か黒し髪を…解き乱り―に成しみ」

②10歳前後の子供。稚児ちごより年長で、まだ元服しない者。童丱どうかん。わらわべ。わらんべ。わらべ。宇津保物語俊蔭「―にもあればすこし侮あなずらはしくやおぼえけん」

③召使いである子供。童男おのわらわまたは童女めのわらわ。宇津保物語国譲上「局なる―、おとな、下仕へまで」

④(→)「五節ごせちの童女わらわ」に同じ。拾遺和歌集恋「大嘗会の御禊に…―の侍りけるを見て」

⑤天台・真言などの寺で召し使う少年。日本霊異記上「元興寺の―と作なる」

⇒わらわ‐あそび【童遊び】

⇒わらわ‐おい【童生い】

⇒わらわ‐がみ【童髪】

⇒わらわ‐ぐるま【童車】

⇒わらわ‐げ【童げ】

⇒わらわ‐ごえ【童声】

⇒わらわ‐ごこち【童心地】

⇒わらわ‐ごころ【童心】

⇒わらわ‐ごと【童言】

⇒わらわ‐しょうぞく【童装束】

⇒わらわ‐ずいじん【童随身】

⇒わらわ‐すがた【童姿】

⇒わらわ‐すがり【童縋り】

⇒わらわ‐そうぞく【童装束】

⇒わらわ‐てんじょう【童殿上】

⇒わらわ‐ともだち【童友達】

⇒わらわとり‐の‐かみ【童取の髪】

⇒わらわ‐な【童名】

⇒わらわ‐なき【童泣き】

⇒わらわ‐ぬすびと【童盗人】

⇒わらわ‐べ【童部】

⇒わらわべ‐いさかい【童部諍い】

⇒わらわ‐べいじゅう【童陪従】

⇒わらわ‐まい【童舞】

⇒わらわ‐みこ【童巫子】

⇒わらわ‐め【童女】

わらわ‐あそび【童遊び】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐あそび【童遊び】ワラハ‥

児童の遊戯。子供らしい遊戯。源氏物語横笛「昔の御―の名残をだに」

⇒わらわ【童】

わらわ‐おい【童生い】ワラハオヒ🔗⭐🔉

わらわ‐おい【童生い】ワラハオヒ

子供のおいたち。幼少の時からの成長のさま。枕草子83「仲忠が―のあやしさを切に仰せらるるぞ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐がみ【童髪】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐がみ【童髪】ワラハ‥

①元服前の子供の髪。

②馬の、取髪とりかみ。わらわとりのかみ。乗馬の際、童がここに取り付くからいう。

⇒わらわ【童】

わらわ・ぐ【童ぐ】ワラハグ🔗⭐🔉

わらわ・ぐ【童ぐ】ワラハグ

〔自下二〕

(ワラワゲの動詞化)子供らしく見える。源氏物語槿「ちひさきは―・げて喜びはしるに」

わらわ‐ぐるま【童車】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ぐるま【童車】ワラハ‥

五節ごせちの童女わらわが乗る牛車。

⇒わらわ【童】

わらわ‐げ【童げ】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐げ【童げ】ワラハ‥

子供らしいさま。落窪物語1「あな―やと笑ふ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ごえ【童声】ワラハゴヱ🔗⭐🔉

わらわ‐ごえ【童声】ワラハゴヱ

子供の声。子供じみた声。

⇒わらわ【童】

わらわ‐ごこち【童心地】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ごこち【童心地】ワラハ‥

その場での、子供らしい思い。おさな心。源氏物語帚木「―にいとめでたく嬉しと思ふ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ごころ【童心】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ごころ【童心】ワラハ‥

子供の心。子供ごころ。わらべごころ。源氏物語若菜上「なほ―の失せぬにやあらむ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ごと【童言】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ごと【童言】ワラハ‥

子供らしい言葉。子供じみた言葉。万葉集11「あづきなく何のたはこと今更に―する老人おいひとにして」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ずいじん【童随身】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ずいじん【童随身】ワラハ‥

随身をつとめる童子。源氏物語澪標「―を賜り給ひける」

⇒わらわ【童】

わらわ‐すがた【童姿】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐すがた【童姿】ワラハ‥

元服前の子供のすがた。わらべすがた。源氏物語桐壺「この君の御―いとかへまうくおぼせど」

⇒わらわ【童】

わらわ‐すがり【童縋り】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐すがり【童縋り】ワラハ‥

①前の子供の帯の後ろに次の子供がすがり、その子供の帯の後ろに、また次の子供がすがり、幾人もつながること。また、その遊戯。

②急流を渡る時など、順次、前の者の弓の本弭もとはずなどにつかまってつづくこと。源平盛衰記15「推し流されて笑はるな、弓の本弭、―に打ち掛けよ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐そうぞく【童装束】ワラハサウ‥🔗⭐🔉

わらわ‐そうぞく【童装束】ワラハサウ‥

年少者用の装束。公家や武家の子供の装束、殊に細長ほそながと汗衫かざみ・水干。細長は男女とも、水干は男用、汗衫は女用。別に、公卿の少年の礼装に童束帯・童直衣のうしがある。

⇒わらわ【童】

わらわ‐てんじょう【童殿上】ワラハ‥ジヤウ🔗⭐🔉

わらわ‐てんじょう【童殿上】ワラハ‥ジヤウ

平安時代以降、宮中の作法を見習うため、名家の子供が殿上に仕えたこと。また、その子供。赤色の闕腋けってきの袍ほうをつけるのを例とした。うえわらわ。てんじょうわらわ。源氏物語少女「せうとの―する」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ともだち【童友達】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ともだち【童友達】ワラハ‥

子供の時の友達。おさなともだち。新古今和歌集雑「はやくより―に侍りける人の」

⇒わらわ【童】

わらわとり‐の‐かみ【童取の髪】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわとり‐の‐かみ【童取の髪】ワラハ‥

(→)「わらわがみ」2に同じ。

⇒わらわ【童】

わらわ‐な【童名】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐な【童名】ワラハ‥

子供の時の名。元服以前の幼名。わらべな。栄華物語月宴「―はまちをさの君ときこえし」

⇒わらわ【童】

わらわ‐なき【童泣き】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐なき【童泣き】ワラハ‥

子供のように泣くこと。栄華物語衣珠「弁の君―に泣き給へどかひなし」

⇒わらわ【童】

わらわ‐ぬすびと【童盗人】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐ぬすびと【童盗人】ワラハ‥

髪をおかっぱにふり乱した盗賊。今昔物語集28「大きなる―の、物取らんとて入りにけるぞ」

⇒わらわ【童】

わらわ‐べ【童部】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐べ【童部】ワラハ‥

①子供。子供たち。わらんべ。推古紀「―を集めて伎楽の儛を習はしむ」

②子供の召使い。源氏物語若紫「対たいに―めしにつかはす」

③寺で召し使う子供。ちご。源氏物語早蕨「これは―の供養じて侍る初穂なり」

④まだ子供である妻。自分の妻を卑下していう。大鏡道長「いやしき―とうちかたらひ侍る」

⇒わらわ【童】

わらわべ‐いさかい【童部諍い】ワラハ‥イサカヒ🔗⭐🔉

わらわべ‐いさかい【童部諍い】ワラハ‥イサカヒ

子供同士の喧嘩。宇治拾遺物語10「我が子も人の子もともに―なり」

⇒わらわ【童】

わらわ‐べいじゅう【童陪従】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐べいじゅう【童陪従】ワラハ‥

陪従である子供。宇津保物語梅花笠「―四十人」

⇒わらわ【童】

わらわ‐まい【童舞】ワラハマヒ🔗⭐🔉

わらわ‐まい【童舞】ワラハマヒ

子供のする舞。ちごまい。枕草子92「―の夜はいとをかし」

⇒わらわ【童】

わらわ‐みこ【童巫子】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐みこ【童巫子】ワラハ‥

子供、特に、少女のみこ。平家物語1「陸奥より遥々と上りたりける―」

⇒わらわ【童】

わらわ‐め【童女】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ‐め【童女】ワラハ‥

女の子供。少女。前田家本枕草子なまめかしき物「をかしげなる―のうへの袴などわざとにはあらで」

⇒わらわ【童】

わらん‐べ【童】🔗⭐🔉

わらん‐べ【童】

ワラベの転。

わらんべぐさ【わらんべ草・童子草】🔗⭐🔉

わらんべぐさ【わらんべ草・童子草】

狂言伝書。大蔵虎明とらあきら著。1660年(万治3)完成。狂言の特質や演技の心得などを故人の説によって説いた「昔語」と、後にその各条に付した自注「狂言昔語抄」を編集し成立。

→文献資料[わらんべ草]

[漢]童🔗⭐🔉

童 字形

筆順

筆順

〔立部7画/12画/教育/3824・4638〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕わらべ・わらわ

[意味]

未成年の男女。こども。わらべ。「童女・童顔・童話・児童・学童・牧童・悪童」

[解字]

形声。「辛」(=鋭い刃物)の省略形+「目」+音符「重」(=つきぬく)の変形。刃物で目をつき通して盲目にされた男の奴隷、一説に、いれずみをした奴隷の意。

[下ツキ

悪童・怪童・学童・奇童・侍童・児童・神童・村童・牧童・幼童

〔立部7画/12画/教育/3824・4638〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕わらべ・わらわ

[意味]

未成年の男女。こども。わらべ。「童女・童顔・童話・児童・学童・牧童・悪童」

[解字]

形声。「辛」(=鋭い刃物)の省略形+「目」+音符「重」(=つきぬく)の変形。刃物で目をつき通して盲目にされた男の奴隷、一説に、いれずみをした奴隷の意。

[下ツキ

悪童・怪童・学童・奇童・侍童・児童・神童・村童・牧童・幼童

筆順

筆順

〔立部7画/12画/教育/3824・4638〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕わらべ・わらわ

[意味]

未成年の男女。こども。わらべ。「童女・童顔・童話・児童・学童・牧童・悪童」

[解字]

形声。「辛」(=鋭い刃物)の省略形+「目」+音符「重」(=つきぬく)の変形。刃物で目をつき通して盲目にされた男の奴隷、一説に、いれずみをした奴隷の意。

[下ツキ

悪童・怪童・学童・奇童・侍童・児童・神童・村童・牧童・幼童

〔立部7画/12画/教育/3824・4638〕

〔音〕ドウ(慣) トウ(漢)

〔訓〕わらべ・わらわ

[意味]

未成年の男女。こども。わらべ。「童女・童顔・童話・児童・学童・牧童・悪童」

[解字]

形声。「辛」(=鋭い刃物)の省略形+「目」+音符「重」(=つきぬく)の変形。刃物で目をつき通して盲目にされた男の奴隷、一説に、いれずみをした奴隷の意。

[下ツキ

悪童・怪童・学童・奇童・侍童・児童・神童・村童・牧童・幼童

広辞苑に「童」で始まるの検索結果 1-86。