複数辞典一括検索+![]()

![]()

かん‐かん【肝管】‥クワン🔗⭐🔉

かん‐かん【肝管】‥クワン

肝臓で作られた胆汁を輸送する管。肝臓の左右両葉から各1管が出て肝門で合流する。

かんきのう‐けんさ【肝機能検査】🔗⭐🔉

かんきのう‐けんさ【肝機能検査】

肝障害の有無および程度を調べるため、尿・血液について行う生化学的検査。胆汁排泄機能について血清ビリルビン値、尿ビリルビン・ウロビリノゲン、色素排泄能についてBSP・ICG試験、蛋白代謝について血清蛋白・アルブミン値など、糖質代謝についてブドウ糖・ガラクトース負荷試験、脂質代謝について血清コレステロール、肝細胞障害についてトランスアミナーゼ(AST(GOT)・ALT(GPT))・γ‐グルタミル‐トランスペプチダーゼ(γ‐GTP)など、肝炎ウイルスについてHB抗原・HA抗体など。その種類は200種に及ぶ。

かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥🔗⭐🔉

かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥

キュウチュウ目の吸虫。体は扁平、長い木葉状、体長6〜20ミリメートル。幅2〜5ミリメートル。口吸盤は前端に、腹吸盤は前部腹面にある。人・犬・猫・豚などの胆管に寄生。卵からかえった幼虫はマメタニシ、次いでコイ科の淡水魚に寄生したのち人体などに入りこむ。淡水魚の調理には注意が必要。日本・中国・東南アジアなどに分布。肝臓ジストマ。

かん‐こうへん【肝硬変】‥カウ‥🔗⭐🔉

かん‐こうへん【肝硬変】‥カウ‥

慢性の肝障害、特にウイルス性肝炎の遷延の結果、肝細胞がこわされ結合組織が増加して、肝臓が硬化縮小する病気。症状が進行すると腹水の貯留、脾腫・食道静脈瘤・貧血・黄疸・全身衰弱を来す。しばしば肝臓癌を伴う。

かん‐じん【肝心・肝腎】🔗⭐🔉

かん‐じん【肝心・肝腎】

(肝と心と、また、肝と腎とはともに人体に大事なところであるからいう)肝要。大切。「―な点」「―な時にいない」「始めが―だ」

⇒かんじん‐かなめ【肝心要】

⇒かんじん‐かんもん【肝心肝文】

かんじん‐かなめ【肝心要】🔗⭐🔉

かんじん‐かなめ【肝心要】

極めて肝要なこと。

⇒かん‐じん【肝心・肝腎】

かんじん‐かんもん【肝心肝文】🔗⭐🔉

かんじん‐かんもん【肝心肝文】

極めて重要であること。

⇒かん‐じん【肝心・肝腎】

かんせい‐こんすい【肝性昏睡】🔗⭐🔉

かんせい‐こんすい【肝性昏睡】

重篤な肝障害によってひき起こされる昏睡。肝臓の解毒機能・尿素合成能が脱落し、アンモニア・アミン類・低級脂肪酸などの有害物質が除去されず、脳症をひき起こす結果で、劇症肝炎・亜急性肝炎のほか門脈大循環短絡の場合、高蛋白食・消化管出血などを契機に発現する。

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ🔗⭐🔉

かん‐ぞう【肝臓】‥ザウ

(liver)消化管と門脈で結ばれ、胆嚢とともに胆管で腸に連なる体内最大の腺性器官。腹腔右上部、横隔膜下にあり、赤褐色。左葉・右葉・方形葉・尾葉より成り、右葉下面に胆嚢がある。グリコーゲンの合成・貯蔵・分解、血糖分泌、血漿蛋白などの合成、解毒、胆汁の生成と分泌など代謝の中枢的役割を果たす。肝。→内臓(図)。

⇒かんぞう‐えん【肝臓炎】

⇒かんぞう‐がん【肝臓癌】

⇒かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】

⇒かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】

⇒かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】

⇒かんぞう‐たけ【肝臓茸】

⇒かんぞう‐のうよう【肝臓膿瘍】

かんぞう‐えん【肝臓炎】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かんぞう‐えん【肝臓炎】‥ザウ‥

(→)肝炎に同じ。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

かんぞう‐がん【肝臓癌】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かんぞう‐がん【肝臓癌】‥ザウ‥

肝臓に発生する癌腫の総称。肝癌という場合には特に肝細胞に由来する癌を指すことが多い。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かんぞう‐ジストマ【肝臓ジストマ】‥ザウ‥

肝吸虫の別称。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】‥ザウ‥ビヤウ🔗⭐🔉

かんぞう‐ジストマ‐びょう【肝臓ジストマ病】‥ザウ‥ビヤウ

肝臓にジストマ(肝吸虫)が寄生することによって起こる病。淡水魚を食べることによって人に感染し、胆管炎・黄疸・下痢・肝腫大などを起こす。肝吸虫症。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かんぞう‐せいざい【肝臓製剤】‥ザウ‥

動物の肝臓を低温で乾燥して製した粉末。貧血治療剤・強壮剤などとして使用。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

かんぞう‐たけ【肝臓茸】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かんぞう‐たけ【肝臓茸】‥ザウ‥

(形・色彩などが肝臓に似るからいう)シイ・カシなどに多くつく担子菌類のきのこ。初めは鮮紅色で球状、のち舌状に延び暗色。径、約10センチメートル。美味。

⇒かん‐ぞう【肝臓】

○肝胆相照らすかんたんあいてらす🔗⭐🔉

○肝胆相照らすかんたんあいてらす

[故事成語考朋友賓主]互いに心の底まで打ち明けて親しく交わる。

⇒かん‐たん【肝胆】

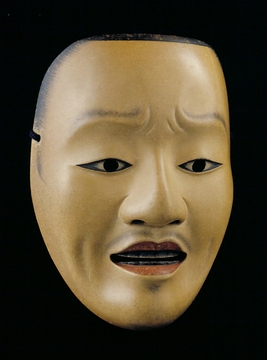

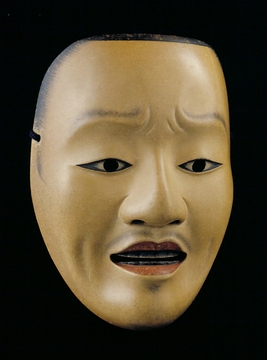

かんたん‐おとこ【邯鄲男】‥ヲトコ

能面。憂いをふくんだ若い男面。「邯鄲」のほか、若い男神にも用いる。

邯鄲男

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒かんたん【邯鄲】

かんだん‐けい【寒暖計】

気温の高低をはかるための温度計。

⇒かん‐だん【寒暖】

⇒かんたん【邯鄲】

かんだん‐けい【寒暖計】

気温の高低をはかるための温度計。

⇒かん‐だん【寒暖】

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒かんたん【邯鄲】

かんだん‐けい【寒暖計】

気温の高低をはかるための温度計。

⇒かん‐だん【寒暖】

⇒かんたん【邯鄲】

かんだん‐けい【寒暖計】

気温の高低をはかるための温度計。

⇒かん‐だん【寒暖】

○肝胆寒しかんたんさむし🔗⭐🔉

○肝胆寒しかんたんさむし

怖れてぞっとする。「敵の肝胆を寒からしむ」

⇒かん‐たん【肝胆】

かんたん‐し【邯鄲師】

(「邯鄲の枕」に因んでいう)旅客の睡眠中にその金品を盗むもの。まくらさがし。

⇒かんたん【邯鄲】

かんたん‐し【感嘆詞】

(→)感動詞に同じ。

⇒かん‐たん【感嘆・感歎】

○肝胆を砕くかんたんをくだく🔗⭐🔉

○肝胆を砕くかんたんをくだく

心労のかぎりをつくす。

⇒かん‐たん【肝胆】

かん‐ち【奸知・奸智・姦智】

よこしまな知恵。わるぢえ。「―にたける」

⇒かんち‐じゅっすう【奸智術数】

かん‐ち【完治】クワン‥

(カンジとも)病気やけがが完全に治ること。「―までに2カ月かかる」

かん‐ち【官地】クワン‥

官有の土地。↔民地

かん‐ち【官治】クワン‥

国家が直接、自らの機関によって行政を行うこと。↔自治。

⇒かんち‐ぎょうせい【官治行政】

⇒かんち‐そしき【官治組織】

かん‐ち【換地】クワン‥

土地を交換すること。また、交換する土地。かえ地。

⇒かんち‐しょぶん【換地処分】

かん‐ち【換置】クワン‥

おきかえること。置換。

⇒かんち‐ほう【換置法】

かん‐ち【閑地】

①しずかな土地。

②空地あきち。

③ひまな地位。職務のない身分。

かん‐ち【寒地】

(古くはカンヂとも)寒い土地。寒冷な所。日葡辞書「カンヂ」

かんち【寒雉】

⇒みやざきかんち(宮崎寒雉)

かん‐ち【感知】

気配や様子から感じとって知ること。感づくこと。「事の重大性を―する」「煙―装置」

かん‐ち【関知】クワン‥

ある事に関係して知ること。あずかり知ること。多く、下に打消の表現を伴う。「私の―するところではない」

かん‐ち【監置】

秩序罰の一種。「法廷等の秩序維持に関する法律」で規定する制裁。監置場に留置する。

がん‐ち

(→)「かんだ」に同じ。

カンチェンジュンガ【Kanchenjunga】

ネパール東端部とインド東部シッキム州との境にある世界第3の高峰。標高8586メートル。1955年イギリスの登山隊が初登頂。

カンチェンジュンガ

提供:オフィス史朗

かん‐ちがい【勘違い】‥チガヒ

間違って思いこむこと。思いちがい。

かんち‐ぎょうせい【官治行政】クワン‥ギヤウ‥

直接、国家自らの行政機関によって行われる行政。↔自治行政↔委任行政。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちく【

かん‐ちがい【勘違い】‥チガヒ

間違って思いこむこと。思いちがい。

かんち‐ぎょうせい【官治行政】クワン‥ギヤウ‥

直接、国家自らの行政機関によって行われる行政。↔自治行政↔委任行政。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちく【 蓄】

物をいれ、たくわえること。学問や道徳をやしなうこと。

かん‐ちく【患畜】クワン‥

病気にかかった家畜。特に、家畜伝染病にかかっているものをいう。

かん‐ちく【寒竹】

小さい葉を持つ暖地性のササの一種。高さ2〜3メートル。表皮は紫色を帯び、枝条は節に密生。主に西日本で庭樹、生垣などにする。紫竹。漢竹。〈書言字考節用集〉

カンチク

撮影:関戸 勇

蓄】

物をいれ、たくわえること。学問や道徳をやしなうこと。

かん‐ちく【患畜】クワン‥

病気にかかった家畜。特に、家畜伝染病にかかっているものをいう。

かん‐ちく【寒竹】

小さい葉を持つ暖地性のササの一種。高さ2〜3メートル。表皮は紫色を帯び、枝条は節に密生。主に西日本で庭樹、生垣などにする。紫竹。漢竹。〈書言字考節用集〉

カンチク

撮影:関戸 勇

がん‐ちく【含蓄】

①含みたくわえること。含み持つこと。「―する所大なり」

②深い意味を内に蔵すること。ふくみ。「―のある話」「―に富む文章」

かんち‐じゅっすう【奸智術数】

よこしまな知恵とよくないはかりごと。

⇒かん‐ち【奸知・奸智・姦智】

かんち‐しょぶん【換地処分】クワン‥

土地改良法による事業、または区画整理事業のために、従前の土地に相当する他の土地を提供し、あるいは金銭を以て清算する行政処分。

⇒かん‐ち【換地】

かんち‐そしき【官治組織】クワン‥

中央・地方官庁を中心とする中央・地方行政組織。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちつ【官秩】クワン‥

官の秩序。官等。

かん‐ちつ【巻帙】クワン‥

書籍の巻と帙。転じて、書籍。また、その巻数。

かんち‐ほう【換置法】クワン‥ハフ

修辞法の一つ。文の意味や勢いを強めるため、前言をただちに改めて更に適切な語に言い換える技法。「彼は正直過ぎる、いや馬鹿なのだ」の類。

⇒かん‐ち【換置】

かん‐ちゃく【緩着】クワン‥

囲碁・将棋などで、局面にひびかない、ぬるい手。緩手。

かん‐ちゃく【還着】クワン‥

一時離れた地位・職に復すること。平家物語6「前右大将宗盛卿、大納言に―して」

かん‐ちゃざん【菅茶山】クワン‥

(カンサザンとも)江戸後期の儒学者・漢詩人。名は晋帥ときのり。本姓、菅波氏。備後神辺かんなべの人。京都の那波なわ魯堂に学び、帰郷して廉塾を開く。詩に長じ、宋詩を唱道。頼山陽の師。著「黄葉夕陽村舎詩」「筆のすさび」など。(1748〜1827)

→文献資料[黄葉夕陽村舎詩]

かん‐ちゅう【冠注】クワン‥

(→)頭注に同じ。

かん‐ちゅう【勘注】

調査記録すること。また、その文書。

かん‐ちゅう【閑中】

ひまなうち。用事のない間。

かん‐ちゅう【寒中】

(古くはカンヂュウとも)

①冬の寒さの厳しい時期。「―水泳」

②小寒の初めから大寒の終りまでの間。かんのうち。〈[季]冬〉。↔暑中。

⇒かんちゅう‐みまい【寒中見舞】

かんちゅう【漢中】

中国陝西省の南西隅、漢水上流の盆地。四川・湖北両省に至る要地。劉邦(漢の高祖)が封ぜられて漢王と称した所。南鄭。

かん‐ちゅう【管中】クワン‥

くだのなか。円筒の中空部分。

⇒管中に豹を見る

かん‐ちゅう【管仲】クワン‥

春秋時代、斉の賢相。法家の祖。名は夷吾。字は仲・敬仲。河南潁上の人。親友鮑叔牙ほうしゅくがのすすめによって桓公に仕え、覇を成さしめた。「管子」はその名に託した後世の書。( 〜前645)→管鮑かんぽうの交わり

かんちゅう【関中】クワン‥

①(函谷関の西、武関の北、隴関ろうかんの東に位置するからいう)中国陝西せんせい省中部、西安を中心とする渭河いが平原の称。関内。

②陝西省の旧名。

かん‐ちゅう【寰中】クワン‥

(→)寰内かんだいに同じ。

かん‐ちゅう【灌注】クワン‥

そそぎかけること。

がん‐ちゅう【眼中】

①眼のうち。

②関心・注意を払う範囲。「金儲けなど―にない」

⇒眼中の人

⇒眼中人無し

かんちゅうき【勘仲記】

鎌倉時代の公卿勘解由小路かげゆこうじ(広橋)兼仲の日記。1274年(文永11)から1300年(正安2)に及ぶが、欠脱もある。東洋文庫に自筆本79巻を蔵。蒙古襲来前後の貴重な史料。

がん‐ちく【含蓄】

①含みたくわえること。含み持つこと。「―する所大なり」

②深い意味を内に蔵すること。ふくみ。「―のある話」「―に富む文章」

かんち‐じゅっすう【奸智術数】

よこしまな知恵とよくないはかりごと。

⇒かん‐ち【奸知・奸智・姦智】

かんち‐しょぶん【換地処分】クワン‥

土地改良法による事業、または区画整理事業のために、従前の土地に相当する他の土地を提供し、あるいは金銭を以て清算する行政処分。

⇒かん‐ち【換地】

かんち‐そしき【官治組織】クワン‥

中央・地方官庁を中心とする中央・地方行政組織。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちつ【官秩】クワン‥

官の秩序。官等。

かん‐ちつ【巻帙】クワン‥

書籍の巻と帙。転じて、書籍。また、その巻数。

かんち‐ほう【換置法】クワン‥ハフ

修辞法の一つ。文の意味や勢いを強めるため、前言をただちに改めて更に適切な語に言い換える技法。「彼は正直過ぎる、いや馬鹿なのだ」の類。

⇒かん‐ち【換置】

かん‐ちゃく【緩着】クワン‥

囲碁・将棋などで、局面にひびかない、ぬるい手。緩手。

かん‐ちゃく【還着】クワン‥

一時離れた地位・職に復すること。平家物語6「前右大将宗盛卿、大納言に―して」

かん‐ちゃざん【菅茶山】クワン‥

(カンサザンとも)江戸後期の儒学者・漢詩人。名は晋帥ときのり。本姓、菅波氏。備後神辺かんなべの人。京都の那波なわ魯堂に学び、帰郷して廉塾を開く。詩に長じ、宋詩を唱道。頼山陽の師。著「黄葉夕陽村舎詩」「筆のすさび」など。(1748〜1827)

→文献資料[黄葉夕陽村舎詩]

かん‐ちゅう【冠注】クワン‥

(→)頭注に同じ。

かん‐ちゅう【勘注】

調査記録すること。また、その文書。

かん‐ちゅう【閑中】

ひまなうち。用事のない間。

かん‐ちゅう【寒中】

(古くはカンヂュウとも)

①冬の寒さの厳しい時期。「―水泳」

②小寒の初めから大寒の終りまでの間。かんのうち。〈[季]冬〉。↔暑中。

⇒かんちゅう‐みまい【寒中見舞】

かんちゅう【漢中】

中国陝西省の南西隅、漢水上流の盆地。四川・湖北両省に至る要地。劉邦(漢の高祖)が封ぜられて漢王と称した所。南鄭。

かん‐ちゅう【管中】クワン‥

くだのなか。円筒の中空部分。

⇒管中に豹を見る

かん‐ちゅう【管仲】クワン‥

春秋時代、斉の賢相。法家の祖。名は夷吾。字は仲・敬仲。河南潁上の人。親友鮑叔牙ほうしゅくがのすすめによって桓公に仕え、覇を成さしめた。「管子」はその名に託した後世の書。( 〜前645)→管鮑かんぽうの交わり

かんちゅう【関中】クワン‥

①(函谷関の西、武関の北、隴関ろうかんの東に位置するからいう)中国陝西せんせい省中部、西安を中心とする渭河いが平原の称。関内。

②陝西省の旧名。

かん‐ちゅう【寰中】クワン‥

(→)寰内かんだいに同じ。

かん‐ちゅう【灌注】クワン‥

そそぎかけること。

がん‐ちゅう【眼中】

①眼のうち。

②関心・注意を払う範囲。「金儲けなど―にない」

⇒眼中の人

⇒眼中人無し

かんちゅうき【勘仲記】

鎌倉時代の公卿勘解由小路かげゆこうじ(広橋)兼仲の日記。1274年(文永11)から1300年(正安2)に及ぶが、欠脱もある。東洋文庫に自筆本79巻を蔵。蒙古襲来前後の貴重な史料。

かん‐ちがい【勘違い】‥チガヒ

間違って思いこむこと。思いちがい。

かんち‐ぎょうせい【官治行政】クワン‥ギヤウ‥

直接、国家自らの行政機関によって行われる行政。↔自治行政↔委任行政。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちく【

かん‐ちがい【勘違い】‥チガヒ

間違って思いこむこと。思いちがい。

かんち‐ぎょうせい【官治行政】クワン‥ギヤウ‥

直接、国家自らの行政機関によって行われる行政。↔自治行政↔委任行政。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちく【 蓄】

物をいれ、たくわえること。学問や道徳をやしなうこと。

かん‐ちく【患畜】クワン‥

病気にかかった家畜。特に、家畜伝染病にかかっているものをいう。

かん‐ちく【寒竹】

小さい葉を持つ暖地性のササの一種。高さ2〜3メートル。表皮は紫色を帯び、枝条は節に密生。主に西日本で庭樹、生垣などにする。紫竹。漢竹。〈書言字考節用集〉

カンチク

撮影:関戸 勇

蓄】

物をいれ、たくわえること。学問や道徳をやしなうこと。

かん‐ちく【患畜】クワン‥

病気にかかった家畜。特に、家畜伝染病にかかっているものをいう。

かん‐ちく【寒竹】

小さい葉を持つ暖地性のササの一種。高さ2〜3メートル。表皮は紫色を帯び、枝条は節に密生。主に西日本で庭樹、生垣などにする。紫竹。漢竹。〈書言字考節用集〉

カンチク

撮影:関戸 勇

がん‐ちく【含蓄】

①含みたくわえること。含み持つこと。「―する所大なり」

②深い意味を内に蔵すること。ふくみ。「―のある話」「―に富む文章」

かんち‐じゅっすう【奸智術数】

よこしまな知恵とよくないはかりごと。

⇒かん‐ち【奸知・奸智・姦智】

かんち‐しょぶん【換地処分】クワン‥

土地改良法による事業、または区画整理事業のために、従前の土地に相当する他の土地を提供し、あるいは金銭を以て清算する行政処分。

⇒かん‐ち【換地】

かんち‐そしき【官治組織】クワン‥

中央・地方官庁を中心とする中央・地方行政組織。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちつ【官秩】クワン‥

官の秩序。官等。

かん‐ちつ【巻帙】クワン‥

書籍の巻と帙。転じて、書籍。また、その巻数。

かんち‐ほう【換置法】クワン‥ハフ

修辞法の一つ。文の意味や勢いを強めるため、前言をただちに改めて更に適切な語に言い換える技法。「彼は正直過ぎる、いや馬鹿なのだ」の類。

⇒かん‐ち【換置】

かん‐ちゃく【緩着】クワン‥

囲碁・将棋などで、局面にひびかない、ぬるい手。緩手。

かん‐ちゃく【還着】クワン‥

一時離れた地位・職に復すること。平家物語6「前右大将宗盛卿、大納言に―して」

かん‐ちゃざん【菅茶山】クワン‥

(カンサザンとも)江戸後期の儒学者・漢詩人。名は晋帥ときのり。本姓、菅波氏。備後神辺かんなべの人。京都の那波なわ魯堂に学び、帰郷して廉塾を開く。詩に長じ、宋詩を唱道。頼山陽の師。著「黄葉夕陽村舎詩」「筆のすさび」など。(1748〜1827)

→文献資料[黄葉夕陽村舎詩]

かん‐ちゅう【冠注】クワン‥

(→)頭注に同じ。

かん‐ちゅう【勘注】

調査記録すること。また、その文書。

かん‐ちゅう【閑中】

ひまなうち。用事のない間。

かん‐ちゅう【寒中】

(古くはカンヂュウとも)

①冬の寒さの厳しい時期。「―水泳」

②小寒の初めから大寒の終りまでの間。かんのうち。〈[季]冬〉。↔暑中。

⇒かんちゅう‐みまい【寒中見舞】

かんちゅう【漢中】

中国陝西省の南西隅、漢水上流の盆地。四川・湖北両省に至る要地。劉邦(漢の高祖)が封ぜられて漢王と称した所。南鄭。

かん‐ちゅう【管中】クワン‥

くだのなか。円筒の中空部分。

⇒管中に豹を見る

かん‐ちゅう【管仲】クワン‥

春秋時代、斉の賢相。法家の祖。名は夷吾。字は仲・敬仲。河南潁上の人。親友鮑叔牙ほうしゅくがのすすめによって桓公に仕え、覇を成さしめた。「管子」はその名に託した後世の書。( 〜前645)→管鮑かんぽうの交わり

かんちゅう【関中】クワン‥

①(函谷関の西、武関の北、隴関ろうかんの東に位置するからいう)中国陝西せんせい省中部、西安を中心とする渭河いが平原の称。関内。

②陝西省の旧名。

かん‐ちゅう【寰中】クワン‥

(→)寰内かんだいに同じ。

かん‐ちゅう【灌注】クワン‥

そそぎかけること。

がん‐ちゅう【眼中】

①眼のうち。

②関心・注意を払う範囲。「金儲けなど―にない」

⇒眼中の人

⇒眼中人無し

かんちゅうき【勘仲記】

鎌倉時代の公卿勘解由小路かげゆこうじ(広橋)兼仲の日記。1274年(文永11)から1300年(正安2)に及ぶが、欠脱もある。東洋文庫に自筆本79巻を蔵。蒙古襲来前後の貴重な史料。

がん‐ちく【含蓄】

①含みたくわえること。含み持つこと。「―する所大なり」

②深い意味を内に蔵すること。ふくみ。「―のある話」「―に富む文章」

かんち‐じゅっすう【奸智術数】

よこしまな知恵とよくないはかりごと。

⇒かん‐ち【奸知・奸智・姦智】

かんち‐しょぶん【換地処分】クワン‥

土地改良法による事業、または区画整理事業のために、従前の土地に相当する他の土地を提供し、あるいは金銭を以て清算する行政処分。

⇒かん‐ち【換地】

かんち‐そしき【官治組織】クワン‥

中央・地方官庁を中心とする中央・地方行政組織。

⇒かん‐ち【官治】

かん‐ちつ【官秩】クワン‥

官の秩序。官等。

かん‐ちつ【巻帙】クワン‥

書籍の巻と帙。転じて、書籍。また、その巻数。

かんち‐ほう【換置法】クワン‥ハフ

修辞法の一つ。文の意味や勢いを強めるため、前言をただちに改めて更に適切な語に言い換える技法。「彼は正直過ぎる、いや馬鹿なのだ」の類。

⇒かん‐ち【換置】

かん‐ちゃく【緩着】クワン‥

囲碁・将棋などで、局面にひびかない、ぬるい手。緩手。

かん‐ちゃく【還着】クワン‥

一時離れた地位・職に復すること。平家物語6「前右大将宗盛卿、大納言に―して」

かん‐ちゃざん【菅茶山】クワン‥

(カンサザンとも)江戸後期の儒学者・漢詩人。名は晋帥ときのり。本姓、菅波氏。備後神辺かんなべの人。京都の那波なわ魯堂に学び、帰郷して廉塾を開く。詩に長じ、宋詩を唱道。頼山陽の師。著「黄葉夕陽村舎詩」「筆のすさび」など。(1748〜1827)

→文献資料[黄葉夕陽村舎詩]

かん‐ちゅう【冠注】クワン‥

(→)頭注に同じ。

かん‐ちゅう【勘注】

調査記録すること。また、その文書。

かん‐ちゅう【閑中】

ひまなうち。用事のない間。

かん‐ちゅう【寒中】

(古くはカンヂュウとも)

①冬の寒さの厳しい時期。「―水泳」

②小寒の初めから大寒の終りまでの間。かんのうち。〈[季]冬〉。↔暑中。

⇒かんちゅう‐みまい【寒中見舞】

かんちゅう【漢中】

中国陝西省の南西隅、漢水上流の盆地。四川・湖北両省に至る要地。劉邦(漢の高祖)が封ぜられて漢王と称した所。南鄭。

かん‐ちゅう【管中】クワン‥

くだのなか。円筒の中空部分。

⇒管中に豹を見る

かん‐ちゅう【管仲】クワン‥

春秋時代、斉の賢相。法家の祖。名は夷吾。字は仲・敬仲。河南潁上の人。親友鮑叔牙ほうしゅくがのすすめによって桓公に仕え、覇を成さしめた。「管子」はその名に託した後世の書。( 〜前645)→管鮑かんぽうの交わり

かんちゅう【関中】クワン‥

①(函谷関の西、武関の北、隴関ろうかんの東に位置するからいう)中国陝西せんせい省中部、西安を中心とする渭河いが平原の称。関内。

②陝西省の旧名。

かん‐ちゅう【寰中】クワン‥

(→)寰内かんだいに同じ。

かん‐ちゅう【灌注】クワン‥

そそぎかけること。

がん‐ちゅう【眼中】

①眼のうち。

②関心・注意を払う範囲。「金儲けなど―にない」

⇒眼中の人

⇒眼中人無し

かんちゅうき【勘仲記】

鎌倉時代の公卿勘解由小路かげゆこうじ(広橋)兼仲の日記。1274年(文永11)から1300年(正安2)に及ぶが、欠脱もある。東洋文庫に自筆本79巻を蔵。蒙古襲来前後の貴重な史料。

かん‐てつ【肝蛭】🔗⭐🔉

かん‐てつ【肝蛭】

キュウチュウ目(二生類)の扁形動物。体長は、20〜30ミリメートル。帯黄褐色で、老熟したものは縁辺部が黒褐色。口吸盤は円形で前端腹面に、腹吸盤はその後方にある。山羊やぎ・牛その他草食獣と人の肝臓に寄生。卵は糞に混じて外界に出、水中で幼生となり、中間宿主モノアラガイの体内でレジアとなり、さらにケルカリア幼虫となる。幼虫は水中を泳ぎ、草葉に付着。その草葉を食した草食獣の腸内から肝臓に入って成虫となり、害を及ぼす。

かんてつ

かん‐どころ【甲所・勘所・肝所】🔗⭐🔉

かん‐どころ【甲所・勘所・肝所】

①三味線などで、一定の音を出すために弦をおさえる位置。おさえどころ。つぼ。

②(「肝所」「勘所」と書く)肝要な所。物事の急所。常磐津、三世相錦繍文章「かなめが肝心―」。「―をおさえる」

かん‐のう【肝脳】‥ナウ🔗⭐🔉

○肝脳地に塗るかんのうちにまみる🔗⭐🔉

○肝脳地に塗るかんのうちにまみる

[史記劉敬伝]肝も脳も土まみれになる意で、むごたらしい死に方をすること。また、困窮の極に陥ること。

⇒かん‐のう【肝脳】

かんのう‐ちょう【勧農鳥】クワン‥テウ

ホトトギスの異称。4〜5月頃「田を作らば作れ、時過ぐれば稔らず」と鳴くといわれる。

⇒かん‐のう【勧農】

かんのう‐てき【官能的】クワン‥

肉体的な欲望をそそるさま。「―な女優」

⇒かん‐のう【官能】

かんのう‐どうこう【感応道交】‥オウダウカウ

仏と人と、また教えるものと教えられるものとの気持が通いあうこと。衆生しゅじょうの機感と仏の応化とが相通じて融合すること。

⇒かん‐のう【感応】

かん‐のうよう【肝膿瘍】‥ヤウ

肝臓に化膿性病巣(膿瘍)を来す疾患。細菌性のものと赤痢アメーバによるものとがある。前者は門脈感染、胆道系からの上行感染、他の化膿巣からの血行性感染などにより、多発性膿瘍を形成。悪寒・戦慄・発熱・肝臓部疼痛などの症状を呈する。後者は結腸感染に引き続いて起こり、主として肝右葉に病巣を生じ、しばしば細菌の二次感染を伴う。症状は緩徐で慢性である。

かん‐のうよう【肝膿瘍】‥ヤウ🔗⭐🔉

かん‐のうよう【肝膿瘍】‥ヤウ

肝臓に化膿性病巣(膿瘍)を来す疾患。細菌性のものと赤痢アメーバによるものとがある。前者は門脈感染、胆道系からの上行感染、他の化膿巣からの血行性感染などにより、多発性膿瘍を形成。悪寒・戦慄・発熱・肝臓部疼痛などの症状を呈する。後者は結腸感染に引き続いて起こり、主として肝右葉に病巣を生じ、しばしば細菌の二次感染を伴う。症状は緩徐で慢性である。

○肝脳を絞るかんのうをしぼる

知恵のありたけをつくして考える。心をくだく。

⇒かん‐のう【肝脳】

○肝脳を絞るかんのうをしぼる🔗⭐🔉

○肝脳を絞るかんのうをしぼる

知恵のありたけをつくして考える。心をくだく。

⇒かん‐のう【肝脳】

かん‐の‐おんぞ【甘の御衣】

太上天皇が着る小直衣このうし。

かん‐の‐き【貫の木・関の木・閂】クワン‥

⇒かんぬき(閂)

かん‐の‐きみ【かんの君】

(カミノキミの音便。コウノキミとも)主に尚侍ないしのかみの称。頭かみなど、男性にいう場合もある。源氏物語賢木「弘徽殿には―(尚侍)住み給ふ」。蜻蛉日記下「―(頭の君)『手番てつがいに物し給はば、もろともに』とあり」→かんのとの

かん‐の‐くだり【上の件】

(カミノクダリの音便)上の条々。以上の話の次第。大和物語「―奏しければ」

かん‐の‐げき【官の外記】クワン‥

太政官の外記。

かんの‐すが【管野スガ】クワン‥

社会主義者。大阪生れ。筆名、須賀子。新聞記者。幸徳秋水と同棲。大逆事件で起訴され、翌年死刑。(1881〜1911)

⇒かんの【管野】

かん‐の‐ちょう【官の庁】クワン‥チヤウ

太政官庁。平家物語6「八月七日、―にて大仁王会行はる」

かん‐の‐つかさ【官の司】クワン‥

太政官。また、太政官の三局(少納言・左弁官・右弁官)の称。今昔物語集27「今は昔、―に朝庁あさまつりごとといふ事行ひけり」

かんの‐どうめい【簡野道明】‥ダウ‥

(名はミチアキとも)漢学者。伊予出身。東京高師卒。東京女高師教授。のち中国に渡り、古書を研究。漢和辞書「字源」を編著。(1865〜1938)

⇒かんの【簡野】

かん‐の‐との【かんの殿】

(カミノトノの音便。コウノトノとも)「督かみ」「頭かみ」「守かみ」「尚侍ないしのかみ」など、役所の長官の敬称。源氏物語東屋「―(守の殿)の御むすめにはおはせず」。源氏物語竹河「―(尚侍)もおぼしたり」

かん‐の‐みず【寒の水】‥ミヅ

寒中に汲んだ水。〈[季]冬〉。→寒九かんくの水

かん‐の‐むし【疳の虫・癇の虫】

疳の病原と考えられた虫。また、その病気。「―がおこる」「―が治まらぬ」

かん‐の‐もち【寒の餅】

(→)「かんもち」に同じ。〈[季]冬〉。狂言、業平餅「滝のしろ餅、―」

かん‐の‐もどり【寒の戻り】

春先一時的に寒さがぶり返す現象。

かんのわのな‐の‐こくおう‐の‐いん【漢委奴国王印】‥ワウ‥

⇒わのなのこくおうのいん

かん‐のん【観音】クワンオン

①観世音の異称。

②虱しらみの俗称。頭部近くに生える肢を千手観音に見立てていう。千手観音ともいう。

⇒かんのん‐かん【観音観】

⇒かんのん‐ぎょう【観音経】

⇒かんのん‐ぐ【観音供】

⇒かんのん‐くじ【観音籤】

⇒かんのん‐こう【観音講】

⇒かんのん‐じ【観音寺】

⇒かんのん‐せんぼう【観音懺法】

⇒かんのん‐そう【観音草】

⇒かんのん‐ちく【観音竹】

⇒かんのん‐どう【観音堂】

⇒かんのん‐の‐ほんぜい【観音の本誓】

⇒かんのん‐びらき【観音開き】

⇒かんのん‐ぼん【観音品】

⇒かんのん‐めぐり【観音巡り】

⇒かんのん‐りき【観音力】

かんのん‐かん【観音観】クワンオンクワン

極楽浄土における観世音菩薩の身相を心に観じ念おもうこと。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐ぎょう【観音経】クワンオンギヤウ

「妙法蓮華経」観世音菩薩普門品ふもんぼんの別称。観音が衆生の諸難を救い、願いをかなえ、あまねく教化することを説く。普門品。観音品。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐ぐ【観音供】クワンオン‥

宮中の仁寿殿じじゅうでん、後に清涼殿で、毎月18日に行われた観世音供養の仏事。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐くじ【観音籤】クワンオン‥

(→)阿弥陀籤あみだくじに同じ。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐こう【観音講】クワンオンカウ

観世音菩薩の信者たちの親睦共済のための団体。互いに金銭を出し合い、18日に集まって酒食を共にした。世間胸算用1「―の出し前も揚屋の銭も」

⇒かん‐のん【観音】

かんのんざき【観音崎】クワンオン‥

神奈川県三浦半島東端の岬。東京湾口に位置し、1869年(明治2)完成した日本最初の洋式灯台がある。

かんのん‐じ【観音寺】クワンオン‥

(→)観世音寺に同じ。

⇒かん‐のん【観音】

かんのんじ‐じょう【観音寺城】クワンオン‥ジヤウ

近江国南半守護で戦国大名となった六角氏の本城。滋賀県安土町石寺所在。中世山城型の縄張りだが、総石垣造りの特徴をもつ。

かんのん‐せんぼう【観音懺法】クワンオン‥ボフ

観世音菩薩を本尊として祈祷・追善・報恩などのために修する懺法。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐そう【観音草】クワンオンサウ

キチジョウソウの別称。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐ちく【観音竹】クワンオン‥

(沖縄の観音山から出たので、こう名づけたという)ヤシ科の常緑低木。中国南部・沖縄原産。高さ約2メートル、シュロに似て繊維質の葉鞘で被われる。葉は5〜7裂し、各片の縁辺・中脈に小さなとげがある。葉柄は葉身より長い。雌雄異株。淡黄色の小花を肉穂花序につける。同属のシュロチク同様観葉植物として栽培。リュウキュウシュロチク。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐どう【観音堂】クワンオンダウ

観音菩薩の像を安置した堂。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐の‐ほんぜい【観音の本誓】クワンオン‥

観世音菩薩が、身を三十三身に現じて、六道の衆生しゅじょうを救済しようとする誓願。宇津保物語俊蔭「―を念じ奉るに」

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐びらき【観音開き】クワンオン‥

(観世音の像をおさめた厨子の造り方に基づく)左右の扉が中央から両側に開くように造られた開き戸。仏壇・倉庫などに用いる。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐ぼん【観音品】クワンオン‥

(→)観音経のこと。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐めぐり【観音巡り】クワンオン‥

西国三十三所観世音霊場にまねて各地に設けられた三十三の寺院を巡拝すること。

⇒かん‐のん【観音】

かんのん‐りき【観音力】クワンオン‥

観世音菩薩の神通力。

⇒かん‐のん【観音】

かんば【樺】

(カニハの音便)シラカバの別称。

かん‐ば【汗馬】

①馬を走らせて汗をかかせること。

②(汗血馬から出た語)駿馬しゅんめ。

⇒かんば‐の‐ろう【汗馬の労】

かん‐ば【乾場】

採取した海藻を乾燥するための、海岸近くの広い土地。

かん‐ば【燗場】

料理屋などで、酒の燗をする所。

かん‐ば【駻馬・悍馬】

気質が荒くて制御しにくい馬。あばれ馬。あらうま。

かん‐ぱ【看破】

隠されていること、背後にあるものを見やぶること。見あらわすこと。「策略を―する」

かん‐ぱ【寒波】

寒冷な空気が移動してきて、気温が急に低下する現象。〈[季]冬〉。↔暖波

かん‐ぱ【簡派】

(「簡」は、えらぶ意)人材を選んで派遣すること。

カンパ

(カンパニアの略)

①闘争ないし活動。特に、大衆に訴えて、ある目的を達しようとする場合にいう。「選挙―」

②資金カンパの略。大衆に呼びかけて資金を募ること。また、その募金に応じること。「―を募る」「被災者救援に―する」

カンパーニア【Campania】

①イタリア南部、アペニン山脈西側の平野。同国有数の野菜・果物の産地。

②イタリア南部、ティレニア海に臨む州。ヴェスヴィオ山などを含む火山地帯。中心都市ナポリ。

かん‐ばい【完売】クワン‥

一つ残らず売りつくすこと。「即日―」

かん‐ばい【寒梅】

寒中に咲く梅。

⇒かんばい‐こ【寒梅粉】

かん‐ばい【観梅】クワン‥

梅花を観賞すること。梅見うめみ。〈[季]春〉

かん‐ぱい【完敗】クワン‥

完全に敗けること。「野党の―に終わる」

かん‐ぱい【乾杯・乾盃】

杯の酒を飲みほすこと。特に、宴会で、杯を捧げて慶事または人の健康を祝して、その酒を飲みほすこと。「―の音頭をとる」

かん‐ぱい【勧杯・勧盃】クワン‥

盃をさして酒をすすめること。けんぱい。

かん‐ぱい【感佩】

かたじけなく心に感ずること。深く感じて忘れないこと。「―措おく能わず」

かんばい‐こ【寒梅粉】

水に晒した微塵粉みじんこを乾燥させたもの。和菓子などの材料とする。

⇒かん‐ばい【寒梅】

かん‐ぱく【関白】クワン‥

(カンバクとも。関あずかり白もうす意)[漢書霍光伝「諸事皆先ず光に関白し、然る後天子に奏御す」]

①政務に関し、天子に奏上する前に、特定の権臣があずかり、意見を申し上げること。

②平安時代以降、天皇を補佐して政務を執り行なった重職。令外りょうげの官。884年(元慶8)光孝天皇の時、一切の奏文に対して、天皇の御覧に供する前に藤原基経に関白させたことに始まる。摂政からなるのを例とし、この職を兼ねるものは太政大臣の上に坐した。一の人。一の所。執柄しっぺい。博陸はくりく・はくろく。

③威力・権勢の強いものを比喩的にいう語。「亭主―」

かん‐ぱく【歓伯】クワン‥

(「伯」は、かしらの意)酒の異称。

がん‐ぱく【雁帛】

手紙。書簡。雁書。

かんばくたいそう‐とう【甘麦大棗湯】‥サウタウ

甘草・小麦・大棗から成る漢方方剤。鎮静の効がある。

かん‐ばこ【棺箱】クワン‥

棺のこと。

かん‐ばし【羹箸】

正月の儀式用の雑煮箸ぞうにばし。

かんばし・い【香しい・芳しい・馨しい】

〔形〕[文]かんば・し(シク)

(カグハシの転)

①においがよい。かおりがよい。こうばしい。「―・い香り」

②りっぱである。おもしろい。結構である。多く、下に打消の表現を伴う。「―・い成績ではない」「―・くない評判」

かん‐ばし・る【甲走る】

〔自五〕

音声が細く、高く、鋭くひびく。かんばる。→甲かん

カンバス【canvas】

①麻または木綿の布地に膠にかわまたはカゼインなどを塗り、更に亜麻仁油・亜鉛華・密陀僧みつだそうなどをまぜて塗ったもの。油絵を描くのに用いる。画布。

カンバスの号数基準(表)

②粗く織った麻布。帆布はんぷ。キャンバス。

かん‐ばせ【顔・容】

(カオバセの転)

①顔のさま。顔つき。容貌。「花の―」

②体面。面目。「何の―ありてか郷党にまみえん」

カンバセーション【conversation】

会話。対話。

かん‐ばた【綺】

(カニハタの音便)上代の薄い細幅の絹織物。軸物の締紐などに用いる。大唐西域記長寛点「雑花綺カムバタの若ごとし」

②粗く織った麻布。帆布はんぷ。キャンバス。

かん‐ばせ【顔・容】

(カオバセの転)

①顔のさま。顔つき。容貌。「花の―」

②体面。面目。「何の―ありてか郷党にまみえん」

カンバセーション【conversation】

会話。対話。

かん‐ばた【綺】

(カニハタの音便)上代の薄い細幅の絹織物。軸物の締紐などに用いる。大唐西域記長寛点「雑花綺カムバタの若ごとし」

②粗く織った麻布。帆布はんぷ。キャンバス。

かん‐ばせ【顔・容】

(カオバセの転)

①顔のさま。顔つき。容貌。「花の―」

②体面。面目。「何の―ありてか郷党にまみえん」

カンバセーション【conversation】

会話。対話。

かん‐ばた【綺】

(カニハタの音便)上代の薄い細幅の絹織物。軸物の締紐などに用いる。大唐西域記長寛点「雑花綺カムバタの若ごとし」

②粗く織った麻布。帆布はんぷ。キャンバス。

かん‐ばせ【顔・容】

(カオバセの転)

①顔のさま。顔つき。容貌。「花の―」

②体面。面目。「何の―ありてか郷党にまみえん」

カンバセーション【conversation】

会話。対話。

かん‐ばた【綺】

(カニハタの音便)上代の薄い細幅の絹織物。軸物の締紐などに用いる。大唐西域記長寛点「雑花綺カムバタの若ごとし」

かん‐ぱん【肝斑】🔗⭐🔉

かん‐ぱん【肝斑】

皮膚のしみ。

かん‐ふぜん【肝不全】🔗⭐🔉

かん‐ふぜん【肝不全】

比較的重篤な肝臓の機能障害。黄疸・腹水・浮腫・出血傾向・腎障害・肝性昏睡などの症状を呈する。

かん‐ぼく【肝木】🔗⭐🔉

かん‐ぼく【肝木】

スイカズラ科の落葉低木。ブナ帯以高の山地に生える。高さ約3メートル。葉は対生、掌状に3〜5裂。初夏、白色5弁の小白花を多数球状につけ、アジサイに似る。花後、小豆大の赤い果実を結ぶ。材は削って楊枝とする。

かん‐めい【感銘・肝銘】🔗⭐🔉

かん‐めい【感銘・肝銘】

心に刻みつけて忘れないこと。また、忘れられないほど深く感動すること。「―を受ける」

かん‐もん【肝文】🔗⭐🔉

かん‐もん【肝文】

①大切な文章。狂言、布施無経ふせないきょう「この不晴不晴の時と申すが中にも―でござる」

②重要であること。肝要。

かん‐もんみゃく【肝門脈】🔗⭐🔉

かん‐もんみゃく【肝門脈】

胃・腸・膵臓・脾臓からの血液を集めて肝臓に送る静脈。肝臓で再び毛細血管に分かれ、それらが合して肝静脈となり、大静脈に入って心臓にもどる。

かん‐ゆ【肝油】🔗⭐🔉

かん‐ゆ【肝油】

主としてタラなど魚類の肝臓より抽出され、不飽和度の高い脂肪を主成分とする油。ビタミンA・Dを多量に含む。

かん‐よう【肝要】‥エウ🔗⭐🔉

かん‐よう【肝要】‥エウ

非常に大切であること。肝腎。「細心さが―だ」

きも【肝・胆】🔗⭐🔉

きも‐あえ【肝和え】‥アヘ🔗⭐🔉

きも‐あえ【肝和え】‥アヘ

魚・鳥の肝やアワビの腸わたなどをすって食材と和えた料理。多く、アンコウの肝を使ったものをいう。

きも‐いり【肝煎】🔗⭐🔉

きも‐いり【肝煎】

①世話をすること。周旋すること。特に、奉公人・遊女などを周旋すること。また、その人。とりもち。〈日葡辞書〉。浮世草子、新色五巻書「今日極ぎわめの証文、―の内儀茂助を同道して来り」。「寄合―」

②江戸時代の高家こうけの上席。

③名主なぬし・庄屋しょうやの異称。

⇒きもいり‐やど【肝煎宿】

きもいり‐やど【肝煎宿】🔗⭐🔉

きもいり‐やど【肝煎宿】

奉公人などの身元を引き受けて奉公先を周旋する家。口入れ屋。

⇒きも‐いり【肝煎】

きも‐い・る【肝煎る】🔗⭐🔉

きも‐い・る【肝煎る】

〔他四〕

①気をいらいらさせる。焦慮する。肝焼く。

②周旋する。世話をする。狂言、石神「彼を―・つて下されたお方がござるによつて」

○肝が大きいきもがおおきい🔗⭐🔉

○肝が大きいきもがおおきい

何事にも驚いたり物おじしたりしない性格である。大胆である。豪胆である。肝が太い。↔肝が小さい

⇒きも【肝・胆】

○肝が据わるきもがすわる🔗⭐🔉

○肝が据わるきもがすわる

度胸がある。わずかなことに驚いたりしない。

⇒きも【肝・胆】

○肝が太いきもがふとい🔗⭐🔉

○肝が太いきもがふとい

(→)「肝が大きい」に同じ。

⇒きも【肝・胆】

きも‐ぎも・し【肝肝し】

〔形シク〕

胆力があって、落ち着いている。遊庭秘抄「鞠の足にあたる時、いささか見くだしたるは、―・しく見え侍り」

きも‐き・ゆ【肝消ゆ】

〔自下二〕

非常に驚いて恐ろしく思う。肝がつぶれる。竹取物語「―・えぬべき心地して」

きも‐ごころ【肝心】

心。たましい。宇津保物語俊蔭「子生るべくなりぬ…―を惑はして」

きも‐さき【肝先】

心中。心。また、胸先。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―へ差付くれば」

きも‐すい【肝吸】‥スヒ

ウナギの肝を入れた吸い物。

きも‐せい【肝精】

骨折り。尽力。心づくし。浄瑠璃、生玉心中「死なれた母の―で、物も書き、縫針、綿もつむ」

⇒肝精焼く

きも‐ぎも・し【肝肝し】🔗⭐🔉

きも‐ぎも・し【肝肝し】

〔形シク〕

胆力があって、落ち着いている。遊庭秘抄「鞠の足にあたる時、いささか見くだしたるは、―・しく見え侍り」

きも‐き・ゆ【肝消ゆ】🔗⭐🔉

きも‐き・ゆ【肝消ゆ】

〔自下二〕

非常に驚いて恐ろしく思う。肝がつぶれる。竹取物語「―・えぬべき心地して」

きも‐ごころ【肝心】🔗⭐🔉

きも‐ごころ【肝心】

心。たましい。宇津保物語俊蔭「子生るべくなりぬ…―を惑はして」

きも‐さき【肝先】🔗⭐🔉

きも‐さき【肝先】

心中。心。また、胸先。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―へ差付くれば」

きも‐すい【肝吸】‥スヒ🔗⭐🔉

きも‐すい【肝吸】‥スヒ

ウナギの肝を入れた吸い物。

きも‐せい【肝精】🔗⭐🔉

きも‐せい【肝精】

骨折り。尽力。心づくし。浄瑠璃、生玉心中「死なれた母の―で、物も書き、縫針、綿もつむ」

⇒肝精焼く

○肝精焼くきもせいやく

世話をやく。きもを煎いる。

⇒きも‐せい【肝精】

○肝精焼くきもせいやく🔗⭐🔉

○肝精焼くきもせいやく

世話をやく。きもを煎いる。

⇒きも‐せい【肝精】

きも‐だま【肝魂・肝玉】

気力。胆力。きもだましい。きもったま。「―が大きい」

きも‐だましい【肝魂】‥ダマシヒ

①心。平家物語9「見る人きくもの―を痛ましめずといふことなし」

②気力。胆力。保元物語(金刀比羅本)「―たちまちにくれ、正念次第に失せしかば」

きも‐だめし【肝試し】

勇気をためすこと。度胸だめし。

き‐もち【気持】

①物事に対して感ずる心のあり方。感情。〈文明本節用集〉。「君に対する―」「ぼくの―も汲んでくれ」

②心の置かれている状態。気分。「―がたかぶる」「さわやかな―だ」

③対象に対してそなえる心のもちかた。きがまえ。「―を引き締める」

④体の状態についての感じ。気分。「船に酔って―が悪い」

⑤(多く、「だけ」「ばかり」を伴って)自分の心遣いを謙遜していう語。「―ばかりのお礼」

⑥(副詞的に)そうだと思えばそう感ぜられるほどわずかに。ほんのちょっと。幾分。「―短めに切って下さい」

き‐もつ【奇物】

⇒きぶつ

きもっ‐たま【肝っ魂・肝っ玉】

キモダマの促音化。

きも‐つぶし【肝潰し】

大いに驚くこと。

き‐もつれ【気縺れ】

心がむすぼれて晴れやかでないこと。

き‐もと【生酛】

清酒の醸造に用いる酒母しゅぼの一種。

キモトリプシン【chymotrypsin】

脊椎動物の膵臓から分泌される消化酵素。プロテイナーゼの一種。

きも‐なます【肝膾】

肝を膾にすること。また、その膾。宇治拾遺物語15「我が心に叶はば用ひむ、かなはずば―につくらむ」

⇒肝膾を作る

きも‐だま【肝魂・肝玉】🔗⭐🔉

きも‐だま【肝魂・肝玉】

気力。胆力。きもだましい。きもったま。「―が大きい」

きも‐だましい【肝魂】‥ダマシヒ🔗⭐🔉

きも‐だましい【肝魂】‥ダマシヒ

①心。平家物語9「見る人きくもの―を痛ましめずといふことなし」

②気力。胆力。保元物語(金刀比羅本)「―たちまちにくれ、正念次第に失せしかば」

きも‐だめし【肝試し】🔗⭐🔉

きも‐だめし【肝試し】

勇気をためすこと。度胸だめし。

きもっ‐たま【肝っ魂・肝っ玉】🔗⭐🔉

きもっ‐たま【肝っ魂・肝っ玉】

キモダマの促音化。

きも‐つぶし【肝潰し】🔗⭐🔉

きも‐つぶし【肝潰し】

大いに驚くこと。

きも‐なます【肝膾】🔗⭐🔉

きも‐なます【肝膾】

肝を膾にすること。また、その膾。宇治拾遺物語15「我が心に叶はば用ひむ、かなはずば―につくらむ」

⇒肝膾を作る

○肝膾を作るきもなますをつくる

非常に気をもむこと。源平盛衰記42「この扇誰か射よと仰せられむと、肝膾を作り、かたづを飲めるものもあり」

⇒きも‐なます【肝膾】

○肝に染みるきもにしみる

深く心に感じて忘れない。感銘する。

⇒きも【肝・胆】

○肝に銘ずるきもにめいずる

心に深くきざみつけるように記憶して忘れない。「御忠告肝に銘じます」

⇒きも【肝・胆】

○肝膾を作るきもなますをつくる🔗⭐🔉

○肝膾を作るきもなますをつくる

非常に気をもむこと。源平盛衰記42「この扇誰か射よと仰せられむと、肝膾を作り、かたづを飲めるものもあり」

⇒きも‐なます【肝膾】

○肝に染みるきもにしみる🔗⭐🔉

○肝に染みるきもにしみる

深く心に感じて忘れない。感銘する。

⇒きも【肝・胆】

○肝に銘ずるきもにめいずる🔗⭐🔉

○肝に銘ずるきもにめいずる

心に深くきざみつけるように記憶して忘れない。「御忠告肝に銘じます」

⇒きも【肝・胆】

き‐もの【木物】

華道で、常磐木ときわぎや花木の総称。

き‐もの【着物】

①身体に着るもの。衣服。推古紀(岩崎本)平安中期点「亦、衣服キモノに皆錦紫繍織と五色の綾羅を用ゐる」

②特に、洋服に対して、和服の称。「―が似合う」

⇒きもの‐じらみ【着物虱】

⇒きもの‐スリーブ【着物スリーブ】

き‐もの【季物】

その季節のもの。時候のもの。季節に出る野菜・果実・魚など。季節物。

きもの‐じらみ【着物虱】

コロモジラミの別称。

⇒き‐もの【着物】

きもの‐スリーブ【着物スリーブ】

洋服の身頃と一続きの幅広い長方形の袖。日本の着物の袖の印象からヒントを得たデザイン。→スリーブ(図)

⇒き‐もの【着物】

きも‐びけ【肝引け】

気のひけること。気の小さいこと。

きも‐ふと・し【肝太し】

〔形ク〕

胆力がすわって物事に動じない。大胆である。ずぶとい。宇治拾遺物語7「心ばへ賢く、―・く」

き‐もみじ【黄紅葉】‥モミヂ

①黄ばんだもみじ。

②襲かさねの色目。表は黄、裏は蘇芳すおう・青または濃黄。

きも‐むかう【肝向かふ】‥ムカフ

〔枕〕

(古代、心は腹中で肝と向かい合っていると信じられていたところから)「心」にかかる。万葉集2「―心を痛み」

き‐もめん【生木綿】

織り上げたままで、まだ晒さらさない木綿。

きも‐びけ【肝引け】🔗⭐🔉

きも‐びけ【肝引け】

気のひけること。気の小さいこと。

きも‐ふと・し【肝太し】🔗⭐🔉

きも‐ふと・し【肝太し】

〔形ク〕

胆力がすわって物事に動じない。大胆である。ずぶとい。宇治拾遺物語7「心ばへ賢く、―・く」

きも‐むかう【肝向かふ】‥ムカフ🔗⭐🔉

きも‐むかう【肝向かふ】‥ムカフ

〔枕〕

(古代、心は腹中で肝と向かい合っていると信じられていたところから)「心」にかかる。万葉集2「―心を痛み」

○肝も興も醒めるきももきょうもさめる🔗⭐🔉

○肝も興も醒めるきももきょうもさめる

「興醒める」を強めていう。すっかり面白みがなくなる。

⇒きも【肝・胆】

○肝を煎るきもをいる🔗⭐🔉

○肝を煎るきもをいる

①気をいらいらさせて腹を立てる。気をいらだてる。つらい思いをする。隆達小歌「あへば人知る。あはねば肝がいらるる」

②世話する。きもいる。好色一代男7「かねがね滝川に恋するものありて肝をいり、返事待つことあるが」

⇒きも【肝・胆】

○肝を砕くきもをくだく🔗⭐🔉

○肝を砕くきもをくだく

①あれこれ心が乱れ苦しむ。蜻蛉日記中「かうしもとりあつめて―ことおほからんと思ふに」

②精一杯あれこれ考える。心を砕く。

⇒きも【肝・胆】

○肝を消すきもをけす🔗⭐🔉

○肝を消すきもをけす

①心配・焦慮などで落ち着かぬ気分になる。平家物語10「風の吹く日は、今日もや舟に乗り給ふらんと肝を消し」

②(→)「肝を潰つぶす」に同じ。天草本伊曾保物語「その時シヤントこの事を聞いて肝を消し」

⇒きも【肝・胆】

○肝を潰すきもをつぶす🔗⭐🔉

○肝を潰すきもをつぶす

突然の出来事や予想外の結果などに非常に驚く。肝を消す。太平記17「一矢仕て奴原に肝つぶさせ候はん」

⇒きも【肝・胆】

○肝を抜かれるきもをぬかれる🔗⭐🔉

○肝を抜かれるきもをぬかれる

(→)「肝を潰つぶす」に同じ。

⇒きも【肝・胆】

○肝を冷やすきもをひやす🔗⭐🔉

○肝を冷やすきもをひやす

気持がひやりとする。驚き恐れる。尾崎紅葉、不言不語「喚鈴よびりんの音は、死にたるやうに静まりたる家の内に轟きわたりて、恐ろしき響に肝を冷やせり」

⇒きも【肝・胆】

○肝を焼くきもをやく🔗⭐🔉

○肝を焼くきもをやく

心を悩ます。苦慮する。曾我物語1「所帯は奪はれ、身を置き兼ねて肝を焼きける間」

⇒きも【肝・胆】

き‐もん【気門】

昆虫などの体の側面にある呼吸口。内部は気管に連なる。→蝶(図)

き‐もん【奇問】

予想もしないような奇抜な質問。

き‐もん【記問】

単に古書を読んで暗記しているだけで、その知識を少しも活用しないこと。

⇒きもん‐の‐がく【記問の学】

き‐もん【鬼門】

①陰陽道おんようどうで、鬼が出入りするといって万事に忌み嫌う方角で、艮うしとらすなわち北東の称。鬼方。平家物語2「叡岳も帝都の―にそばたちて」↔裏鬼門。

②ろくなことがなくて行くのがいやな場所。また、苦手とする相手・事柄。浄瑠璃、新版歌祭文「意地くね悪う―の肝先」

⇒きもん‐かど【鬼門角】

⇒きもん‐こんじん【鬼門金神】

⇒きもん‐よけ【鬼門除け】

き‐もん【崎門】

山崎闇斎やまざきあんさいの門下。特に佐藤直方・浅見絅斎けいさい・三宅尚斎を崎門三傑という。

⇒きもん‐がくは【崎門学派】

き‐もん【旗門】

スキーのアルペン競技で、コースを示すために立てた、対になった旗。

キモン【Kimon】

アテナイの政治家・将軍。ペリクレスの政敵。政策は反ペルシア・親スパルタ的。キプロス島攻囲中に没。(前512頃〜前449頃)

ぎもん【義門】

⇒とうじょうぎもん(東条義門)

ぎ‐もん【疑問】

疑い問うこと。また、疑わしいこと。疑わしい事柄。「―を抱く」「―の余地がない」「うまくいくかどうかは―だ」

⇒ぎもん‐し【疑問視】

⇒ぎもん‐し【疑問詞】

⇒ぎもん‐だいめいし【疑問代名詞】

⇒ぎもん‐ふ【疑問符】

⇒ぎもん‐ぶん【疑問文】

きもん‐がくは【崎門学派】

闇斎学派の別称。

⇒き‐もん【崎門】

きもん‐かど【鬼門角】

鬼門の方角に当たるかど。好色一代女4「これから二町行きて―も」

⇒き‐もん【鬼門】

ぎもんかなづかい【疑問仮名遣】‥ヅカヒ

語学書。2冊。文部省国語調査委員会編。前編は1912年(大正1)、後編は15年刊。古書に明証を求め難い289語の仮名遣を五十音順にあげ、古来の学説と実例とによって正しい歴史的仮名遣を研究した書。

きもん‐こんじん【鬼門金神】

鬼門にいるという金神。→金神。

⇒き‐もん【鬼門】

ぎもん‐し【疑問視】

疑わしく思うこと。疑うべきものとみなすこと。

⇒ぎ‐もん【疑問】

ぎもん‐し【疑問詞】

(interrogative)文中の特定の部分の内容を質問するのに用いられる疑問代名詞・疑問形容詞・疑問副詞の総称。

⇒ぎ‐もん【疑問】

ぎ‐もんじょ【偽文書】

⇒ぎぶんしょ

ぎ‐もんじょうしょう【擬文章生】‥ジヤウシヤウ

律令制の大学で紀伝詩文を学び、寮試に合格した者。定員20人。さらに省試に合格すると文章生となる。擬生ぎそう。

ぎもん‐だいめいし【疑問代名詞】

名詞に相当する部分の内容を質問するのに用いられる疑問詞。「なに」「だれ」「what」「who」など。

⇒ぎ‐もん【疑問】

きもん‐の‐がく【記問の学】

記問にすぎない学問。消化されず会得されない学問。

⇒き‐もん【記問】

ぎもん‐ふ【疑問符】

疑問を表す符号。クエスチョン‐マーク。「?」

⇒ぎ‐もん【疑問】

ぎもん‐ぶん【疑問文】

疑問または反語の意を表す文。

⇒ぎ‐もん【疑問】

きもん‐よけ【鬼門除け】

災難を避けるために鬼門の方角に神仏をまつったり祈祷したりすること。丑寅除うしとらよけ。

⇒き‐もん【鬼門】

き‐や【木屋】

①材木を入れておく小屋。

②材木を売る家。また、薪を売る家。懐硯「大坂の大湊にかくれなき―小八兵衛」

③薪炭小屋。近畿・中国地方でいう。地方によっては、すべての納屋・小屋など。木納屋きなや。柴木屋。こなし木屋。肥木屋こやしきや。収納木屋しなきや。

ぎや【祇夜】

(梵語geya 応頌おうじゅ・重頌と訳す)十二部経の一つ。四種頌の一つ。経中、散文で述べたところを、重ねて韻文で述べた部分。

ギヤ【gear】

⇒ギア

きゃあ

驚き恐れて叫ぶ声。

⇒きゃあ‐きゃあ

ぎゃあ

赤子などの泣く声。また、ひどい苦しみなどのために発する声。

⇒ぎゃあ‐ぎゃあ

きゃあ‐きゃあ

①泣き叫ぶ声。

②戯れてわめき騒ぐ声。きゃっきゃ。

③猿などの鳴き声。

⇒きゃあ

ぎゃあ‐ぎゃあ

①赤子などのつづけざまに泣く声。

②うるさく不満・反対などを言いたてるさま。

⇒ぎゃあ

キャーティプ‐チェレビー【Kâtip Çelebi】

イスタンブール出身のオスマン朝の知識人。別名ハッジ=ハリーファ。文献解題「疑惑の解明」、日本の叙述を含む未完の地理書「世界の鏡」など。(1609〜1657)

キャヴェンディシュ【Henry Cavendish】

イギリスの物理学者・化学者。静電気に関する実験、潜熱・比熱・熱膨張・融解の研究、水の成分の究明、水素の発見、地球の平均密度の測定などに貢献。(1731〜1810)

きや‐きや

①危ぶんで心を痛めるさま。ひやひや。はらはら。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「わしや危うて―する」

②さしこみのくるさま。

きゃく【客】

(呉音。漢音はカク)

①訪問してくる人。まろうど。「―をする」

②自己に相対するもの。↔主。

③商売で料金を払う側の人。

④接待のための道具を数える語。「吸物椀5―」

⇒客が付く

⇒客発句に亭主脇

⇒客を取る

⇒客を引く

きゃく【格】

(呉音)古代、律令を部分的に改めるために臨時に発せられた詔勅・官符の類。また、それらを編纂した書。→格式きゃくしき

きゃく【脚】

(呉音はカク、唐音はキャ)脚のある道具を数える語。「椅子3―」

き‐やく【奇薬】

ふしぎによくきく薬。

き‐やく【規約】

関係者の間で、相談してきめた約束。組織・団体内で、その成員に適用するために定めた規則。「―に従う」「国連―」

⇒きやく‐しゅぎ【規約主義】

き‐やく【羈軛】

(「羈」は馬のおもがい、または、たづな。「軛」はくびき)牛馬をつなぎとめる道具。転じて、束縛。羈絆きはん。

ぎゃく【逆】

(呉音。漢音はゲキ)

①物事の順序や方向が反対であること。さかさま。「順番を―にする」「―をつく」「―コース」↔順。

②道理に反すること。君父にそむくこと。浄瑠璃、女殺油地獄「―な弟に似ぬ心」↔順。

③〔論〕(converse)「SはPである」、または「SならばPである」という命題に対して、「PはSである」、「PならばSである」という命題を原命題の逆という。原命題は真でも、逆は必ずしも真ではない。逆定理。→換位。

④逆手の略。「―を取る」

ぎゃく【瘧】

おこり。わらわやみ。〈倭名類聚鈔3〉

ぎ‐やく【偽薬】

主薬を配合していないが外見上は区別のつかない薬剤。心理的な治療効果、あるいは薬の効果判定で二重盲検の手段として用いる。プラシーボ。

ギャグ【gag】

①演劇・映画などで、本筋の間に挟んで客を笑わせる場当りの文句やしぐさ。いれぜりふ。「―をとばす」

②広く、受けことば・冗談。

ぎゃく‐あく【逆悪】

道理にもとる悪。すなわち主君や親にそむくこと。

きゃく‐あし【客足】

客の出入り。商店または興行場などに客のくること。「―が遠のく」

きゃく‐あしらい【客あしらい】‥アシラヒ

客をもてなすこと。また、そのやり方。客扱い。

きゃく‐あつかい【客扱い】‥アツカヒ

客としてもてなすこと。また、そのやり方。客あしらい。「―がうまい」

きゃく‐い【客位】‥ヰ

①主たるものに対して、客の地位・位置。かくい。

②華道で、上座の方に活いけられた部分。↔主位

ぎゃく‐い【逆位】‥ヰ

染色体異常の一つ。染色体が2カ所で切断され、その断片が元と逆の向きに同じ位置に再結合したもの。

ぎゃく‐い【逆威】‥ヰ

悪逆な威勢。

ぎゃく‐い【逆意】

むほんの心。逆心。

ぎゃく‐いでん‐がく【逆遺伝学】‥ヰ‥

(reverse genetics)分子遺伝学の解析方針の一つ。目的の遺伝子を破壊してその影響を調べるなど、通常の遺伝学とは逆に、遺伝子から表現型へという方向で研究を進める。

きゃく‐いろ【客色】

遊女などの客で、また情人でもある男。→地色じいろ3

きゃく‐いん【客員】‥ヰン

⇒かくいん。「―指揮者」

きゃく‐いん【脚韻】‥ヰン

(rhyme)詩歌の句末が同じ韻にそろえてあること。「―を踏む」↔頭韻。→押韻おういん

きゃく‐うけ【客受け】

客のうけとる感情や印象。また、客の間での評判。「―のいい店」

ぎゃく‐うち【逆打】

銀行の為替支払の資金が欠乏した時、客を引くため為替手形を売るのに打歩うちぶを取らず、逆に割引をする時の割引の歩合。逆打歩。

ぎゃく‐うらがき【逆裏書】

引受人・裏書人・振出人など、すでに手形上の債務者たる者を被裏書人とする裏書。戻り裏書。

ぎゃく‐うん【逆運】

順境でない運命。不運。

きゃく‐えらみ【客択み】

よい客ばかりを得ようとすること。きゃくごのみ。

きゃく‐えん【客演】

俳優・音楽家などが自分の所属でない劇団・楽団の興行に招かれて臨時に出演すること。

ぎゃく‐えん【逆縁】

〔仏〕

①仏に反抗し、仏法をそしるなどのことがかえって仏道に入る因縁となること。

②年長者が年少者の供養をなし、または生前の仇敵が供養すること。親類縁者でもない、通りすがりの者が供養することにもいう。浄瑠璃、摂州合邦辻「御存じもない仏に御苦労をかけまする。すなわち是が―の成仏」

③自己の修行を妨げる因縁。

↔順縁

ぎゃく‐えんきんほう【逆遠近法】‥ヱン‥ハフ

俯瞰ふかん図法の一種。自然な視覚とは逆に近小遠大となる描法。方形も奥に向かって逆八字形に開く。古代の東洋画に多く見られる。

ぎゃく‐おうて【逆王手】‥ワウ‥

将棋で、王手を受けて指す手が相手に対する王手になること。

しみ【染み】🔗⭐🔉

しみ【染み】

(シムの連用形から)

①色や香りがしみこむこと。また、しみこませて色や香りをつけること。また、そうしたもの。神功紀「五色いつくさの綵絹しみのきぬ」。源氏物語夕顔「もてならしたる移り香、いと―深う」

②染み汚れること。また、その部分。汚点。「―がつく」「インクの―」

③(「肝斑」とも書く)皮膚に現れる茶褐色ないし濃褐色の平面的斑紋。「―、そばかす」

[漢]肝🔗⭐🔉

肝 字形

筆順

筆順

〔月(月・月)部3画/7画/常用/2046・344E〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕きも

[意味]

①内臓の一つ。きも。「肝臓・肝油・肝胆・心肝・肺肝・肝腎かんじん」

②大切な所。かなめ。「肝要」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「干」(=幹)。健康を保つ上で大切な幹みきの役目をする臓器の意。

〔月(月・月)部3画/7画/常用/2046・344E〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕きも

[意味]

①内臓の一つ。きも。「肝臓・肝油・肝胆・心肝・肺肝・肝腎かんじん」

②大切な所。かなめ。「肝要」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「干」(=幹)。健康を保つ上で大切な幹みきの役目をする臓器の意。

筆順

筆順

〔月(月・月)部3画/7画/常用/2046・344E〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕きも

[意味]

①内臓の一つ。きも。「肝臓・肝油・肝胆・心肝・肺肝・肝腎かんじん」

②大切な所。かなめ。「肝要」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「干」(=幹)。健康を保つ上で大切な幹みきの役目をする臓器の意。

〔月(月・月)部3画/7画/常用/2046・344E〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕きも

[意味]

①内臓の一つ。きも。「肝臓・肝油・肝胆・心肝・肺肝・肝腎かんじん」

②大切な所。かなめ。「肝要」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「干」(=幹)。健康を保つ上で大切な幹みきの役目をする臓器の意。

広辞苑に「肝」で始まるの検索結果 1-73。