複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ【股】🔗⭐🔉

こ【股】

〔数〕鈎股弦こうこげんの一つ。

こ‐かん【股間・胯間】🔗⭐🔉

こ‐かん【股間・胯間】

またのあいだ。またぐら。

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥🔗⭐🔉

こ‐かんせつ【股関節】‥クワン‥

寛骨と大腿骨とを接合する関節。髀臼ひきゅう関節。

⇒こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ🔗⭐🔉

こかんせつ‐だっきゅう【股関節脱臼】‥クワン‥キウ

股関節がはずれること。先天性と後天性とがあり、前者は出生時または出生後数カ月以内に股関節骨頭の転位・脱臼を来すもので、女児の骨盤位に多く、後者には外傷性のものと、乳幼児化膿性股関節炎、骨髄炎による病的脱臼とがある。

⇒こ‐かんせつ【股関節】

こ‐こう【股肱】🔗⭐🔉

こ‐こう【股肱】

ももとひじ。転じて、手足となって働く、君主が最もたよりとする家臣。

⇒ここう‐の‐しん【股肱の臣】

ここう‐の‐しん【股肱の臣】🔗⭐🔉

ここう‐の‐しん【股肱の臣】

[史記太史公自序]主君の信頼を得て、主君を助け、その手足となって働く家臣。太平記18「我を以て元首の将とし、汝を以て―たらしむ」

⇒こ‐こう【股肱】

こ‐しょう【股掌】‥シヤウ🔗⭐🔉

こ‐しょう【股掌】‥シヤウ

股ももと掌てのひら。転じて、手足の働きをするもの。頼りになるもの。股肱。

⇒股掌の上に玩ぶ

○股掌の上に玩ぶこしょうのうえにもてあそぶ🔗⭐🔉

○股掌の上に玩ぶこしょうのうえにもてあそぶ

[国語呉語]自分の思うままにすること。なぐさみものにすること。

⇒こ‐しょう【股掌】

ごじょう‐の‐きさき【五条の后】‥デウ‥

仁明天皇の女御。藤原順子。冬嗣の女むすめ。文徳天皇の母。のち皇太夫人、ついで皇太后となる。左京五条に住んだ。(809〜871)

⇒ごじょう【五条】

ごじょう‐の‐けさ【五条の袈裟】‥デウ‥

五幅いつのの布で作った袈裟。安陀会あんだえ。

⇒ご‐じょう【五条】

ごじょう‐の‐さんみ【五条三位】‥デウ‥

藤原俊成しゅんぜいの通称。正三位で、五条京極に屋敷があった。

⇒ごじょう【五条】

ごじょう‐の‐だいり【五条内裏】‥デウ‥

平安末期の里内裏の一つ。高倉天皇の皇居。京都五条の南、烏丸の東。もと権大納言藤原邦綱の邸。

⇒ごじょう【五条】

こじょうのびじん【湖上の美人】‥ジヤウ‥

(The Lady of the Lake)W.スコット作の叙事詩。1810年刊。スコットランドの美しい自然を背景に、美姫エレンをめぐる恋と戦闘とを描く。

こ‐ふん【股份】🔗⭐🔉

こ‐ふん【股份】

中国で、株式のこと。股分。

こ‐りつ【股栗・股慄】🔗⭐🔉

こ‐りつ【股栗・股慄】

おそろしさに股ももがわなわなとふるえること。

また【叉・股・胯】🔗⭐🔉

また【叉・股・胯】

①一つの本もとから二つ以上に分かれ開いているところ。また、そのもの。法華経玄賛平安中期点「尾の頭に両の岐マタ有り」。「木の―」「道の―」

②胴から脚が分かれていくところ。またぐら。〈倭名類聚鈔3〉。「―を開く」

⇒股に掛ける

また‐がみ【股上・胯上】🔗⭐🔉

また‐がみ【股上・胯上】

(ズボンなどの)またの分れ目から上の長さ。↔股下

またがり‐だいこん【股がり大根】🔗⭐🔉

またがり‐だいこん【股がり大根】

(→)嫁御大根よめごだいこんに同じ。

また‐ぎ【叉木・股木】🔗⭐🔉

また‐ぎ【叉木・股木】

叉になった木。

⇒またぎ‐がた【叉木形】

また‐ぐら【股座・胯座】🔗⭐🔉

また‐ぐら【股座・胯座】

両ももの間。股間こかん。また。

⇒またぐら‐ごうやく【股座膏薬】

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥🔗⭐🔉

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥

(→)内股膏薬うちまたごうやくに同じ。

⇒また‐ぐら【股座・胯座】

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ🔗⭐🔉

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ

刃先が2本以上に分かれている鍬。備中鍬。

また‐した【股下・胯下】🔗⭐🔉

また‐した【股下・胯下】

(ズボンなどの)またの分れ目から裾口までの長さ。↔股上またがみ

また‐すき【股鋤】🔗⭐🔉

また‐すき【股鋤】

先端が2本または3本の股になっている鋤。

また‐ずれ【股擦れ】🔗⭐🔉

また‐ずれ【股擦れ】

股の内側の皮膚がすれてすりむけること。また、その傷。

また‐たび【股旅】🔗⭐🔉

また‐たび【股旅】

①博徒ばくと・遊び人が旅をして歩くこと。

②芸者が旅かせぎをして歩くこと。

⇒またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

⇒またたび‐もの【股旅物】

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】🔗⭐🔉

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

旅芸者。またたびねこ。

⇒また‐たび【股旅】

またたび‐もの【股旅物】🔗⭐🔉

またたび‐もの【股旅物】

演劇・映画・歌謡・小説などで、博徒などの股旅を主題としたもの。

⇒また‐たび【股旅】

また‐づくり【股造り】🔗⭐🔉

また‐づくり【股造り】

棟木むなぎを受けるために股木を利用して建てる掘立小屋。

○股に掛けるまたにかける🔗⭐🔉

○股に掛けるまたにかける

広く各地を歩きまわる。飛びまわる。活躍する様子をいう。「世界を―」

⇒また【叉・股・胯】

マタニティー【maternity】

①母性。

②妊産婦。妊婦のための。「―‐スイミング」

③マタニティー‐ウェアの略。

⇒マタニティー‐ウェア【maternity wear】

⇒マタニティー‐ブルー

マタニティー‐ウェア【maternity wear】

妊産婦用の腹部にゆとりをもたせた服。マタニティー‐ドレス。

⇒マタニティー【maternity】

マタニティー‐ブルー

(和製語maternity blue)妊娠中あるいは出産直後の母親にあらわれる情緒不安定な状態。

⇒マタニティー【maternity】

また‐ね【又寝】

一度目をさまして、ふたたび寝ること。またぶし。宴曲集5「―の夢の名残なれば」

また‐の‐あした【又の朝】

翌朝。あくる朝。源氏物語胡蝶「―御文とくあり」

また‐の‐しょう【又の生】‥シヤウ

次に生まれ出るべき世。来世。又の世。

また‐の‐つき【又の月】

次の月。翌月。今昔物語集17「日来を経る間、―の二十四日になりぬ」

また‐の‐とし【又の年】

次の年。翌年。あくるとし。古今和歌集恋「―の春」

また‐の‐な【又の名】

別の名。一名。

また‐の‐ひ【又の日】

①次の日。翌日。枕草子83「―頭中将の御消息とて」

②別の日。後日。「再会を―に約する」

また‐のや【股野矢】

(→)狩股かりまたに同じ。

また‐の‐よ【又の世】

次に生まれ出るべき世。来世。又の生しょう。仏足石歌「後の世のため―のため」

また‐の‐よ【又の夜】

次の夜。翌夜。源氏物語夕顔「この法事し給ひて―」

また‐は【又は】

〔接続〕

これかあれかと並べていう時に用いる語。

①A・B…の少なくとも一つが成り立つ意。「父―母が来る」

②A・B…のどれか一つだけが成り立つ意。「一日・二日―三日に行く」

▷法令上は、選択される語句に段階がある場合、大きい方の段階での接続に「または」を、小さい方の段階での接続に「もしくは」を用いる。

また‐ばえ【又生え】

(→)「ひこばえ」に同じ。

また‐はた【又将】

〔副〕

この上にもまた。かつまた。はたまた。蜻蛉日記中「―世にものし給はじ」

ま‐たび【真旅】

本格的な旅。長い旅。万葉集20「旅と言へど―になりぬ」

また‐び【股火・胯火】

火鉢・行火あんかなどの火にまたがるようにしてあたること。

また‐びかん【又被官】‥クワン

家来の家来。又家来。〈日葡辞書〉

また‐びさし【又廂・又庇】

(→)孫廂まごびさしに同じ。枕草子78「―に女房はさぶらふ」

また‐ひばち【股火鉢】

火鉢にまたがるようにしてあたること。

また‐ぶし【又臥し】

(→)又寝またねに同じ。

また‐ふり【杈椏】

叉またになった木の枝。源氏物語浮舟「―に山橘造りてつらぬき添へたる枝に」。日葡辞書「マタブリ」

また‐ぼとけ【股仏】

(東北・佐渡で)最終年忌、三十三年忌あるいは五十年忌に墓地に立てる二股の塔婆。

ま‐たま【真玉】

玉の美称。古事記下「真杭には―をかけ」

⇒またま‐つく【真玉付く】

⇒またま‐で【真玉手】

ま‐たまずら【真玉葛】‥ヅラ

玉葛たまかずらの美称。万葉集12「丹波道たにわじの大江の山の―」

また‐また【又又・亦亦】

〔副〕

(「また」を強めて言う語)その上にもまた。なおまた。かさねて。「―災難にあった」「―そんな事をおっしゃって」

まだ‐まだ

〔副〕

まだるいさま。ぐずぐず。だらだら。もたもた。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「それまで―長らへ臆病者腰抜けと指さされんは」

まだ‐まだ【未だ未だ】

〔副〕

「まだ」を強めていう語。「―若い者には負けない」

またま‐つく【真玉付く】

〔枕〕

玉之邑日女命たまのむらひめのみことにかかる。また、玉をつける緒と同音で「をち」などの語にかかる。

⇒ま‐たま【真玉】

またま‐で【真玉手】

手の美称。古事記上「―玉手さしまき」

⇒ま‐たま【真玉】

また‐みる【俣水松】

(茎がまたになっているからいう)海藻ミルの異称。万葉集13「夕なぎに来寄る―」

マダム【madame フランス・madam イギリス】

①既婚女性の名に冠する敬称。

②奥さん。夫人。また、その人に対する呼びかけの称。

③酒場などの女主人。

⇒マダム‐キラー

マダム‐キラー

(和製語madam killer)婦人を惹きつける魅力を持った男性。女殺し。レディー‐キラー。

⇒マダム【madame フランス・madam イギリス】

マダム‐バタフライ【Madama Butterfly イタリア】

(→)蝶々夫人に同じ。

プッチーニ

提供:ullstein bild/APL

また‐めがね【股眼鏡】

上体をかがめて、開いた股の間に景色が見えるようにすること。またのぞき。

また‐もの【又者】

陪臣。又家来。

⇒またもの‐かご【又者駕籠】

⇒またもの‐ぶん【又者分】

またもの‐かご【又者駕籠】

又者の乗るかご。

⇒また‐もの【又者】

またもの‐ぶん【又者分】

又者の分際。又者の身分。武家義理物語「―の御沙汰に極まり」

⇒また‐もの【又者】

また‐も‐や【又もや】

〔副〕

再び重ねて。またしても。「―ふられた」

まだら【斑】

種々の色または濃淡の入りまじっていること。また、そのもの。ぶち。むら。万葉集7「―の衣」。「―模様」

⇒まだら‐いぬ【斑犬】

⇒まだら‐うま【斑馬】

⇒まだら‐うり【斑瓜】

⇒まだら‐かわらげ【斑川原毛】

⇒まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

⇒まだら‐だけ【斑竹】

⇒まだら‐ぶすま【斑衾】

⇒まだら‐まく【斑幕】

⇒まだら‐ゆき【斑雪】

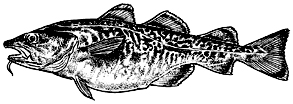

ま‐だら【真鱈】

タラ科の海産の硬骨魚。全長約120センチメートルで側扁し、腹部はふくらみが大きい。背びれ3基、臀びれ2基、背部は淡褐色で、腹面は白い。北日本以北のやや深海にすみ、北海道の重要漁獲物の一つ。塩鱈・開き鱈・干鱈・棒鱈などとし、肝臓から肝油をとる。

まだら

また‐めがね【股眼鏡】

上体をかがめて、開いた股の間に景色が見えるようにすること。またのぞき。

また‐もの【又者】

陪臣。又家来。

⇒またもの‐かご【又者駕籠】

⇒またもの‐ぶん【又者分】

またもの‐かご【又者駕籠】

又者の乗るかご。

⇒また‐もの【又者】

またもの‐ぶん【又者分】

又者の分際。又者の身分。武家義理物語「―の御沙汰に極まり」

⇒また‐もの【又者】

また‐も‐や【又もや】

〔副〕

再び重ねて。またしても。「―ふられた」

まだら【斑】

種々の色または濃淡の入りまじっていること。また、そのもの。ぶち。むら。万葉集7「―の衣」。「―模様」

⇒まだら‐いぬ【斑犬】

⇒まだら‐うま【斑馬】

⇒まだら‐うり【斑瓜】

⇒まだら‐かわらげ【斑川原毛】

⇒まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

⇒まだら‐だけ【斑竹】

⇒まだら‐ぶすま【斑衾】

⇒まだら‐まく【斑幕】

⇒まだら‐ゆき【斑雪】

ま‐だら【真鱈】

タラ科の海産の硬骨魚。全長約120センチメートルで側扁し、腹部はふくらみが大きい。背びれ3基、臀びれ2基、背部は淡褐色で、腹面は白い。北日本以北のやや深海にすみ、北海道の重要漁獲物の一つ。塩鱈・開き鱈・干鱈・棒鱈などとし、肝臓から肝油をとる。

まだら

マダラ

提供:東京動物園協会

マダラ

提供:東京動物園協会

まだら【曼陀羅】

⇒まんだら。源氏物語鈴虫「法花の―掛け奉りて」

まだら‐いぬ【斑犬】

毛色のまだらな犬。

⇒まだら【斑】

まだら‐うま【斑馬】

シマウマの異称。

⇒まだら【斑】

まだら‐うり【斑瓜】

マクワウリの一種。黄斑のあるもの。〈倭名類聚鈔17〉

⇒まだら【斑】

まだら‐か【斑か】

まだらのはっきりわかれて見えるさま。地蔵十輪経元慶点「極曜は天に文マタラカなれども」

まだら‐かわらげ【斑川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。川原毛の斑のあるもの。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

ジョロウグモの異称。書言字考節用集「新絡婦、マダラクモ」

⇒まだら【斑】

またら‐じん【摩多羅神】

天台宗で、常行じょうぎょう三昧堂の守護神、また玄旨帰命壇の本尊。頭に唐制の幞頭ぼくとうをかぶり、和様の狩衣を着、鼓を打つ姿をしたもの。左右に笹葉・茗荷を持って舞う童子を伴う。円仁が唐より帰朝の時、この神が空中から呼びかけたといい、また源信が念仏の守護神として勧請したともいう。京都太秦うずまさ広隆寺の牛祭はこの神を祀る。

まだら‐だけ【斑竹】

⇒はんちく。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぶし【馬渡節】

民謡。もと佐賀県東松浦半島の北西海上にある馬渡まだら島に起こった船乗唄。富山・石川・長崎・鹿児島県などに伝わり、家祝・船祝・網祝などにうたわれる。

まだら‐ぶすま【斑衾】

まだらな模様のある布の夜具。万葉集14「伎倍きへ人の―に」

⇒まだら【斑】

まだら‐まく【斑幕】

一幅ごとに色のちがう布を用いた幕。斑幔。〈倭名類聚鈔14〉

⇒まだら【斑】

まだら‐まだら

(「まだまだ」を強めていう語)まだるいさま。らちのあかないさま。もたもた。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―と手間取るうち」

マタラム‐おうこく【マタラム王国】‥ワウ‥

(Mataram)

①インドネシア、ジャワ島中部に8〜10世紀に栄えたヒンドゥー王国。

②ジャワ島中部に1580年代から1755年まで存在したイスラム王国。

まだら‐ゆき【斑雪】

(→)「はだれゆき」に同じ。

⇒まだら【斑】

ま‐だる・い【間怠い・目弛い】

〔形〕[文]まだる・し(ク)

①手間どっておそい。手ぬるい。のろくさい。じれったい。鯛の味噌津「今まで見て居たがあまり―・くて帰るが」

②やぼくさい。浮世草子、御前義経記「月がちの女郎に銀つりかへて会ふなど―・い事ぢや」

ま‐だるっ‐こ・い【間怠っこい】

〔形〕

(マダルコイの促音化)手間どっておそい。じれったい。まどろっこしい。「―・い説明」

ま‐だれ【麻垂】

漢字の垂たれの一種。「店」「庭」などの垂の「广」の称。

マタロス【matroos オランダ】

(江戸期の語)

⇒マドロス

また‐わり【股割】

相撲の稽古で、股関節を柔らかくするために大きく股を開き、そのまま上半身を地面につけること。

マダン

(朝鮮語madang 広場・庭の意)風刺劇。野外で行い、即興も交える。

まだんのしゃしゅ【魔弾の射手】

(Der Freischütz ドイツ)ウェーバー作曲の歌劇。3幕。中世ドイツの伝説に基づくドイツ‐ロマン派歌劇の先駆的作品。1821年ベルリンで初演。自由射手。

ウェーバー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

まだら【曼陀羅】

⇒まんだら。源氏物語鈴虫「法花の―掛け奉りて」

まだら‐いぬ【斑犬】

毛色のまだらな犬。

⇒まだら【斑】

まだら‐うま【斑馬】

シマウマの異称。

⇒まだら【斑】

まだら‐うり【斑瓜】

マクワウリの一種。黄斑のあるもの。〈倭名類聚鈔17〉

⇒まだら【斑】

まだら‐か【斑か】

まだらのはっきりわかれて見えるさま。地蔵十輪経元慶点「極曜は天に文マタラカなれども」

まだら‐かわらげ【斑川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。川原毛の斑のあるもの。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

ジョロウグモの異称。書言字考節用集「新絡婦、マダラクモ」

⇒まだら【斑】

またら‐じん【摩多羅神】

天台宗で、常行じょうぎょう三昧堂の守護神、また玄旨帰命壇の本尊。頭に唐制の幞頭ぼくとうをかぶり、和様の狩衣を着、鼓を打つ姿をしたもの。左右に笹葉・茗荷を持って舞う童子を伴う。円仁が唐より帰朝の時、この神が空中から呼びかけたといい、また源信が念仏の守護神として勧請したともいう。京都太秦うずまさ広隆寺の牛祭はこの神を祀る。

まだら‐だけ【斑竹】

⇒はんちく。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぶし【馬渡節】

民謡。もと佐賀県東松浦半島の北西海上にある馬渡まだら島に起こった船乗唄。富山・石川・長崎・鹿児島県などに伝わり、家祝・船祝・網祝などにうたわれる。

まだら‐ぶすま【斑衾】

まだらな模様のある布の夜具。万葉集14「伎倍きへ人の―に」

⇒まだら【斑】

まだら‐まく【斑幕】

一幅ごとに色のちがう布を用いた幕。斑幔。〈倭名類聚鈔14〉

⇒まだら【斑】

まだら‐まだら

(「まだまだ」を強めていう語)まだるいさま。らちのあかないさま。もたもた。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―と手間取るうち」

マタラム‐おうこく【マタラム王国】‥ワウ‥

(Mataram)

①インドネシア、ジャワ島中部に8〜10世紀に栄えたヒンドゥー王国。

②ジャワ島中部に1580年代から1755年まで存在したイスラム王国。

まだら‐ゆき【斑雪】

(→)「はだれゆき」に同じ。

⇒まだら【斑】

ま‐だる・い【間怠い・目弛い】

〔形〕[文]まだる・し(ク)

①手間どっておそい。手ぬるい。のろくさい。じれったい。鯛の味噌津「今まで見て居たがあまり―・くて帰るが」

②やぼくさい。浮世草子、御前義経記「月がちの女郎に銀つりかへて会ふなど―・い事ぢや」

ま‐だるっ‐こ・い【間怠っこい】

〔形〕

(マダルコイの促音化)手間どっておそい。じれったい。まどろっこしい。「―・い説明」

ま‐だれ【麻垂】

漢字の垂たれの一種。「店」「庭」などの垂の「广」の称。

マタロス【matroos オランダ】

(江戸期の語)

⇒マドロス

また‐わり【股割】

相撲の稽古で、股関節を柔らかくするために大きく股を開き、そのまま上半身を地面につけること。

マダン

(朝鮮語madang 広場・庭の意)風刺劇。野外で行い、即興も交える。

まだんのしゃしゅ【魔弾の射手】

(Der Freischütz ドイツ)ウェーバー作曲の歌劇。3幕。中世ドイツの伝説に基づくドイツ‐ロマン派歌劇の先駆的作品。1821年ベルリンで初演。自由射手。

ウェーバー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→歌劇「魔弾の射手」 狩人の合唱

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

まち

(「待」と当てる)特定の日に人々が集会し、忌み籠もって一夜を明かすこと。また、その行事。まつり。「庚申こうしん―」「二十三夜―」

まち【区】

①刀剣の刃と中心なかごとの界。刃区はまちと棟区むねまちとがある。→刀(図)。

②鏃やじりの二叉に分かれる所。

まち【町】

①田の広さや区画の単位。催馬楽、桜人「島つ田を十―作れる見て帰り来むや」

②宮殿または邸宅の内の区画。特に、いくつかの殿舎などの連なって成り立っているもの。源氏物語少女「ひつじさるの―は中宮の御古宮なれば」。「采女うねめ―」「局―」

③人家の密集している所を、道路で分けた一区域の称。市坊。孝徳紀「凡そ京みやこには坊まちごとに長おさ一人を置け」

④(「街」とも書く)商店の立ち並んだ繁華な土地。市街。今昔物語集12「―に魚を買ひに遣やりつ」。「―に出る」「―で暮らす」

⑤区分。階層。等級。源氏物語帚木「二の―の心やすきなるべし」

⑥地方公共団体の一つ。市に次ぎ村より大きいもの。町ちょう。

⑦市・区を構成する、市街の小区分。

⑧物を売る店。田植草紙「―が立てかし七つ入れ子の鉢売らう」

⑨遊里の外。傾城禁短気「太夫を引欠き、―にての平産」

⇒町をとめる

まち【待ち】

①まつこと。「―の体勢」

②昔の狩詞かりことばで、高い木の股に横木を結び、その上にいて鹿の来るのを待って射ること。まちぎ。

③商人がかねて仕込んで客を待っている売物。できあいの商品。「―鎧よろい」

④雅楽の演奏法の一つ。

まち【襠】

①衣服の布の幅の不足した部分に別に補い添える布。

②袴の内股うちまたの部分に足した布。日葡辞書「ハカマノマチヲイルル」

③羽織の脇縫の間に入れる布。

まち【麻知】

占いで示される神聖な場所。一説に、占いで甲や骨につけておく形。中臣の寿詞「―は弱韮わかひるにゆつ五百篁いおたかむら生ひ出でむ」

まち‐あい【待合】‥アヒ

①待ち合わせること。また、その場所。

②茶室に付属した建物の一つ。客が茶席のあくのを待ち合わせる場所。

③待合茶屋の略。

⇒まちあい‐あそび【待合遊び】

⇒まちあい‐ざけ【待合酒】

⇒まちあい‐しつ【待合室】

⇒まちあい‐せいじ【待合政治】

⇒まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】

まちあい‐あそび【待合遊び】‥アヒ‥

待合茶屋に芸妓を呼んで遊興すること。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ざけ【待合酒】‥アヒ‥

待合遊びに飲む酒。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐しつ【待合室】‥アヒ‥

駅や病院などで、客が時間や順番がくるのを待つために設けた部屋。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐せいじ【待合政治】‥アヒ‥ヂ

公的な場ではなく、待合茶屋での私的な談合などで進められる政治。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】‥アヒ‥

待合せのために席を貸すことを業とした茶屋。今は、客が芸妓を呼び遊興する茶屋。

⇒まち‐あい【待合】

まち‐あか・す【待ち明かす】

〔他五〕

来るのを待ちながら夜を明かす。転じて、非常に長く待つ。

まち‐あかり【町明り・街明り】

夜、遠くの町のある所が明るく見えること。

まち‐あぐ・む【待ちあぐむ】

〔他五〕

長く待って待つのがいやになる。いやになるほど長く待つ。待ちわびる。「返事を―・む」

まち‐あしだ【待足駄】

できあいの売物の足駄。

まち‐あずけ【町預け】‥アヅケ

江戸時代、幕府で吟味中の罪人を名主・五人組などに引き渡して、自身番屋などに留置させたこと。

まち‐あぶら【待膏・待油】

饗宴の始まる前に行う内々の小宴。西宮記「―闕巡者」

まち‐あみ【待網】

網を水中に張って置き、魚が上流から来るのを待って捕らえること。また、その網。置網。

まち‐あわ・す【待ち合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「まちあわせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒まちあわせる(下一)

まち‐あわせ【待合せ】‥アハセ

待ち合わせること。「―の時間に遅れる」

まち‐あわ・せる【待ち合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]まちあは・す(下二)

あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。「駅で―・せる」

まち‐い【町医】

町医者の略。

まち‐いくさ【待軍】

敵の攻めて来るのを待って戦うこと。

まち‐いしゃ【町医者】

①江戸時代、(御殿医などに対して)市中で開業している医者。町医。

②(病院などの医者に対して)個人で開業している医者。

まち‐い・ず【待ち出づ】‥イヅ

〔他下二〕

待ち受けて会う。出て来るのを待つ。まちづ。源氏物語帚木「さるべき方の忌―・で給ふ」

まちいり‐のう【町入能】

江戸時代、幕府で将軍宣下・婚礼・世嗣誕生などの重大な儀式の時、5日位にわたり江戸城本丸大書院の南庭の能舞台で演能し、その第1日に江戸の町人に観覧を許したもの。

まち‐い・る【待ち入る】

〔他四〕

人の来るのを待ち受ける。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その時必ず―・るぞや」

まち・う【待ち得】

〔他下二〕

待ち受けて会う。迎え取る。源氏物語若紫「うどんげの花―・えたる心地して」

まちうけ‐がめん【待ち受け画面】‥グワ‥

携帯電話などで、着信を待っている状態の時に表示される装飾用画面。

まち‐う・ける【待ち受ける】

〔他下一〕[文]まちう・く(下二)

来るのを待つ。待ち構える。「敵を―・ける」「前途に困難が―・けている」

まち‐うたい【待謡】‥ウタヒ

能の構成部分の一つ。後ジテの登場を待つ間にワキのうたう上歌あげうたの謡。

まち‐うど【待人】

⇒まちびと

まち‐うま【待馬】

江戸時代、辻などで客を待ち受けて乗せた馬。

マチエール【matière フランス】

①材料。材質。物質。

②美術作品における材質的効果。

まち‐えし【町絵師】‥ヱ‥

①江戸時代、御用絵師に対して、町にあって絵画を職業とする人。

②浮世絵師の卑称。

まち‐おお・せる【待ち果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]まちおほ・す(下二)

その時日に達するまで待つ。待ってその目的を達する。最後まで待つ。

まち‐おくり【町送り】

⇒ちょうおくり

まち‐おこし【町起し】

(「村起し」になぞらえた語)活力を失った町を活性化させること。

まち‐おもて【町表】

市街。狂言、長光「今日は―へ参つて慰まう」

ま‐ぢか【間近】

まぢかいこと。「―に迫る」

ま‐ちがい【間違い】‥チガヒ

①まちがうこと。あやまり。「―を見つける」

②あやまち。しくじり。過失。「―を認める」

③事故やけんかなど、異常な出来事。

④男女間の不道徳。

まち‐がい【町買い】‥ガヒ

(出入りの商人から買うのに対して)町に出て買うこと。仮名草子、犬枕「―の掘出し」

ま‐ぢか・い【間近い】

〔形〕[文]まぢか・し(ク)

(古くは清音)距離・時間などの間隔が近くなっている。もうすぐにせまっている。万葉集6「―・き里の君来むと」。「入試も―・い」

まち‐がいしょ【町会所】‥グワイ‥

①江戸時代、町内の用務のため町役人などの寄り合った所。

②1791年(寛政3)幕府が浅草向柳原に設けて江戸各町の七分積金を取り扱わせた所。

ま‐ちが・う【間違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

①行きちがいになる。くい違う。洒落本、辰巳之園「―・つて、久しうお出合ひもいたさぬ」

②ちがう。誤る。(現代では他動詞的にも用いる)浮世床初「今から遺言にしておかア。もし―・ふと幽霊になつてとつつかア」。「―・った考え」「―・ってもそんなことをしてはいけない」

[二]〔他下二〕

⇒まちがえる(下一)

ま‐ちが・える【間違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]まちが・ふ(下二)

①たがえる。とりちがえる。「相手を―・える」

②あやまつ。しそこなう。「計算を―・える」

まち‐がお【待ち顔】‥ガホ

人などを待っているような顔つきや様子。人待ち顔。

まち‐かがみ【町鑑】

(江戸ではチョウカンとよむ)京・大坂・江戸の市政要覧。町奉行・与力・町年寄・町名主などの名、町名、坂・堀・橋などの名、火消しの纏まといなどを記す。携帯に便利な小型本で京町鑑は17世紀中葉から、大坂・江戸町鑑は18世紀中葉から明治初期まで刊行。

まち‐か・く【待ち懸く】

〔他下二〕

待ちうける。待ちもうける。源氏物語薄雲「渡殿わたどのの口に―・けて」

まち‐かご【町駕籠】

(→)辻つじ駕籠に同じ。

まち‐かた【町方】

①村・山・浦から町を指していう語。

②町または町人に関すること。↔地方じかた

まち‐がた【町形】

亀卜きぼく・骨卜こつぼくで、亀の甲などを焼く際につけるまじないの線。「卜」の字はその象形。→とおかみえみため→まち(麻知)

まち‐がた‐に【待ちがたに】

(→)「待ちがてに」に同じ。古事記中「君―我が着けせる襲おすいの裾に月立たなむよ」

まち‐がて‐に【待ちがてに】

待つに堪えずに。待ちかねて。万葉集5「鶯の―せし梅が花」

まち‐かど【町角・街角】

①街路の曲り角。「―の交番」

②街頭。「―で拾った話題」

まち‐かね【待兼】

①待ちかねること。

②(女房詞)(「来ぬか」の意から)小糠こぬか。

⇒まちかね‐わに【待兼鰐】

まちかね‐やま【待兼山】

①大阪府豊中市にある丘陵。(歌枕)

②転じて、待ちかねたの意のしゃれ。浄瑠璃、本朝廿四孝「四条河原の芝居側。朝はとうからとうからと、―の時鳥、それは町中のじやれ詞」

まち‐か・ねる【待ち兼ねる】

〔他下一〕[文]まちか・ぬ(下二)

来ることが遅くて待ち切れなくなる。今か今かと待つ。待ちあぐむ。待ちわびる。万葉集14「独りや寝ぬらむ吾あを―・ねて」。「吉報を―・ねる」

まちかね‐わに【待兼鰐】

(最初の化石の発見地、大阪大学構内の待兼山に因む)更新世中期に生息した大型のワニ。尾を除いてほぼ完全な骨格が見つかっており、日本のワニ化石としては最初で最大。

⇒まち‐かね【待兼】

まち‐がのう【町狩野】

江戸時代、在野の狩野派画家の総称。→江戸狩野→京狩野

まち‐かぶと【待兜】

できあいの売物のかぶと。

まち‐がまえ【町構え】‥ガマヘ

①(→)町郭まちぐるわに同じ。

②町の構造。

まち‐かま・える【待ち構える】‥カマヘル

〔他下一〕

相手に備え、用意をととのえて待つ。待ちもうける。「敵を―・える」

まち‐ぎ【町着・街着】

町なかに出る時に着る衣服。タウンウェア。

まち‐ぎ【待木】

(→)「待ち」2に同じ。

まち‐きど【町木戸】

警備のため江戸の町々にあった木戸。夜は閉ざした。

まち‐ぎみ【公卿・卿】

(マウチギミの約)

⇒まえつぎみ。景行紀「時に一ひとりの臣まちきみ有り」

まち‐ぎみ【町君】

夜、辻に立って客を誘う売春婦。辻君。

まち‐ぎょうれつ【待ち行列】‥ギヤウ‥

データ構造の一種。最初に入れたデータが最初に取り出せるもの。キュー。FIFO(first-in first-out)ともいう。→スタック

まち‐きん【街金】

(「街の金融業者」の略)消費者金融のうち、支店などを持たない小規模経営のもの。

ま‐ちく【麻竹】

熱帯産の竹の一種。巨大で高さ約20メートル、直径約30センチメートル、節間約60センチメートル。地下茎はあまり伸びず、かたまって生える。肉厚く、外面は緑色、節ごとに多数の枝を生じ、葉も密生。茎で筏いかだ・桶おけ・椅子・柱などを造る。大麻竹。→メンマ

まち‐ぐそく【待具足】

できあいの売物の具足。

まち‐くたび・れる【待ち草臥れる】

〔他下一〕

長く待ってくたびれる。くたびれるくらい長く待つ。

まち‐くだり【町くだり】

町並。浮世草子、好色万金丹「春の都の―、わきて長閑のどかなる人の風俗」

まち‐ぐち【町口】

町の出入口。

まち‐ぐみ【町組】

(チョウグミとも)室町時代の都市で、町々の自治組織。組町。

まち‐くら・す【待ち暮らす】

〔他五〕

人などの来るのを待って日を暮らす。終日待つ。待ちつづける。〈日葡辞書〉

まち‐ぐるわ【町郭】

城郭の内に侍の邸宅などのある区画。町構え。

まち‐げいしゃ【町芸者】

郭くるわにいる芸者に対して、町に住む芸者。

まち‐こうば【町工場】

民家や商家と並んで町なかにある経営規模の小さい工場。

まち‐ごえ【待肥】

基肥もとごえの施し方の一つ。播種はしゅや移植の前に壺肥つぼごえなどで施す。

まち‐こが・れる【待ち焦がれる】

〔他下一〕[文]まちこが・る(下二)

じりじりして待つ。切実な気持で待つ。恋い慕って待つ。「帰国を―・れる」

まち‐ごま【待駒】

①将棋で、相手の王将の逃げ道を予測して、逃げられないようにあらかじめ自分の駒を打つこと。また、その駒。縛り。

②転じて、前もってする手くばり。

まちこ‐まき【真知子巻】

(「君の名は」のヒロインの名から)ショールを頭にかぶり、一端を首に巻くスタイル。1953年の映画公開当時、大流行した。

真知子巻

→歌劇「魔弾の射手」 狩人の合唱

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

まち

(「待」と当てる)特定の日に人々が集会し、忌み籠もって一夜を明かすこと。また、その行事。まつり。「庚申こうしん―」「二十三夜―」

まち【区】

①刀剣の刃と中心なかごとの界。刃区はまちと棟区むねまちとがある。→刀(図)。

②鏃やじりの二叉に分かれる所。

まち【町】

①田の広さや区画の単位。催馬楽、桜人「島つ田を十―作れる見て帰り来むや」

②宮殿または邸宅の内の区画。特に、いくつかの殿舎などの連なって成り立っているもの。源氏物語少女「ひつじさるの―は中宮の御古宮なれば」。「采女うねめ―」「局―」

③人家の密集している所を、道路で分けた一区域の称。市坊。孝徳紀「凡そ京みやこには坊まちごとに長おさ一人を置け」

④(「街」とも書く)商店の立ち並んだ繁華な土地。市街。今昔物語集12「―に魚を買ひに遣やりつ」。「―に出る」「―で暮らす」

⑤区分。階層。等級。源氏物語帚木「二の―の心やすきなるべし」

⑥地方公共団体の一つ。市に次ぎ村より大きいもの。町ちょう。

⑦市・区を構成する、市街の小区分。

⑧物を売る店。田植草紙「―が立てかし七つ入れ子の鉢売らう」

⑨遊里の外。傾城禁短気「太夫を引欠き、―にての平産」

⇒町をとめる

まち【待ち】

①まつこと。「―の体勢」

②昔の狩詞かりことばで、高い木の股に横木を結び、その上にいて鹿の来るのを待って射ること。まちぎ。

③商人がかねて仕込んで客を待っている売物。できあいの商品。「―鎧よろい」

④雅楽の演奏法の一つ。

まち【襠】

①衣服の布の幅の不足した部分に別に補い添える布。

②袴の内股うちまたの部分に足した布。日葡辞書「ハカマノマチヲイルル」

③羽織の脇縫の間に入れる布。

まち【麻知】

占いで示される神聖な場所。一説に、占いで甲や骨につけておく形。中臣の寿詞「―は弱韮わかひるにゆつ五百篁いおたかむら生ひ出でむ」

まち‐あい【待合】‥アヒ

①待ち合わせること。また、その場所。

②茶室に付属した建物の一つ。客が茶席のあくのを待ち合わせる場所。

③待合茶屋の略。

⇒まちあい‐あそび【待合遊び】

⇒まちあい‐ざけ【待合酒】

⇒まちあい‐しつ【待合室】

⇒まちあい‐せいじ【待合政治】

⇒まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】

まちあい‐あそび【待合遊び】‥アヒ‥

待合茶屋に芸妓を呼んで遊興すること。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ざけ【待合酒】‥アヒ‥

待合遊びに飲む酒。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐しつ【待合室】‥アヒ‥

駅や病院などで、客が時間や順番がくるのを待つために設けた部屋。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐せいじ【待合政治】‥アヒ‥ヂ

公的な場ではなく、待合茶屋での私的な談合などで進められる政治。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】‥アヒ‥

待合せのために席を貸すことを業とした茶屋。今は、客が芸妓を呼び遊興する茶屋。

⇒まち‐あい【待合】

まち‐あか・す【待ち明かす】

〔他五〕

来るのを待ちながら夜を明かす。転じて、非常に長く待つ。

まち‐あかり【町明り・街明り】

夜、遠くの町のある所が明るく見えること。

まち‐あぐ・む【待ちあぐむ】

〔他五〕

長く待って待つのがいやになる。いやになるほど長く待つ。待ちわびる。「返事を―・む」

まち‐あしだ【待足駄】

できあいの売物の足駄。

まち‐あずけ【町預け】‥アヅケ

江戸時代、幕府で吟味中の罪人を名主・五人組などに引き渡して、自身番屋などに留置させたこと。

まち‐あぶら【待膏・待油】

饗宴の始まる前に行う内々の小宴。西宮記「―闕巡者」

まち‐あみ【待網】

網を水中に張って置き、魚が上流から来るのを待って捕らえること。また、その網。置網。

まち‐あわ・す【待ち合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「まちあわせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒まちあわせる(下一)

まち‐あわせ【待合せ】‥アハセ

待ち合わせること。「―の時間に遅れる」

まち‐あわ・せる【待ち合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]まちあは・す(下二)

あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。「駅で―・せる」

まち‐い【町医】

町医者の略。

まち‐いくさ【待軍】

敵の攻めて来るのを待って戦うこと。

まち‐いしゃ【町医者】

①江戸時代、(御殿医などに対して)市中で開業している医者。町医。

②(病院などの医者に対して)個人で開業している医者。

まち‐い・ず【待ち出づ】‥イヅ

〔他下二〕

待ち受けて会う。出て来るのを待つ。まちづ。源氏物語帚木「さるべき方の忌―・で給ふ」

まちいり‐のう【町入能】

江戸時代、幕府で将軍宣下・婚礼・世嗣誕生などの重大な儀式の時、5日位にわたり江戸城本丸大書院の南庭の能舞台で演能し、その第1日に江戸の町人に観覧を許したもの。

まち‐い・る【待ち入る】

〔他四〕

人の来るのを待ち受ける。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その時必ず―・るぞや」

まち・う【待ち得】

〔他下二〕

待ち受けて会う。迎え取る。源氏物語若紫「うどんげの花―・えたる心地して」

まちうけ‐がめん【待ち受け画面】‥グワ‥

携帯電話などで、着信を待っている状態の時に表示される装飾用画面。

まち‐う・ける【待ち受ける】

〔他下一〕[文]まちう・く(下二)

来るのを待つ。待ち構える。「敵を―・ける」「前途に困難が―・けている」

まち‐うたい【待謡】‥ウタヒ

能の構成部分の一つ。後ジテの登場を待つ間にワキのうたう上歌あげうたの謡。

まち‐うど【待人】

⇒まちびと

まち‐うま【待馬】

江戸時代、辻などで客を待ち受けて乗せた馬。

マチエール【matière フランス】

①材料。材質。物質。

②美術作品における材質的効果。

まち‐えし【町絵師】‥ヱ‥

①江戸時代、御用絵師に対して、町にあって絵画を職業とする人。

②浮世絵師の卑称。

まち‐おお・せる【待ち果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]まちおほ・す(下二)

その時日に達するまで待つ。待ってその目的を達する。最後まで待つ。

まち‐おくり【町送り】

⇒ちょうおくり

まち‐おこし【町起し】

(「村起し」になぞらえた語)活力を失った町を活性化させること。

まち‐おもて【町表】

市街。狂言、長光「今日は―へ参つて慰まう」

ま‐ぢか【間近】

まぢかいこと。「―に迫る」

ま‐ちがい【間違い】‥チガヒ

①まちがうこと。あやまり。「―を見つける」

②あやまち。しくじり。過失。「―を認める」

③事故やけんかなど、異常な出来事。

④男女間の不道徳。

まち‐がい【町買い】‥ガヒ

(出入りの商人から買うのに対して)町に出て買うこと。仮名草子、犬枕「―の掘出し」

ま‐ぢか・い【間近い】

〔形〕[文]まぢか・し(ク)

(古くは清音)距離・時間などの間隔が近くなっている。もうすぐにせまっている。万葉集6「―・き里の君来むと」。「入試も―・い」

まち‐がいしょ【町会所】‥グワイ‥

①江戸時代、町内の用務のため町役人などの寄り合った所。

②1791年(寛政3)幕府が浅草向柳原に設けて江戸各町の七分積金を取り扱わせた所。

ま‐ちが・う【間違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

①行きちがいになる。くい違う。洒落本、辰巳之園「―・つて、久しうお出合ひもいたさぬ」

②ちがう。誤る。(現代では他動詞的にも用いる)浮世床初「今から遺言にしておかア。もし―・ふと幽霊になつてとつつかア」。「―・った考え」「―・ってもそんなことをしてはいけない」

[二]〔他下二〕

⇒まちがえる(下一)

ま‐ちが・える【間違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]まちが・ふ(下二)

①たがえる。とりちがえる。「相手を―・える」

②あやまつ。しそこなう。「計算を―・える」

まち‐がお【待ち顔】‥ガホ

人などを待っているような顔つきや様子。人待ち顔。

まち‐かがみ【町鑑】

(江戸ではチョウカンとよむ)京・大坂・江戸の市政要覧。町奉行・与力・町年寄・町名主などの名、町名、坂・堀・橋などの名、火消しの纏まといなどを記す。携帯に便利な小型本で京町鑑は17世紀中葉から、大坂・江戸町鑑は18世紀中葉から明治初期まで刊行。

まち‐か・く【待ち懸く】

〔他下二〕

待ちうける。待ちもうける。源氏物語薄雲「渡殿わたどのの口に―・けて」

まち‐かご【町駕籠】

(→)辻つじ駕籠に同じ。

まち‐かた【町方】

①村・山・浦から町を指していう語。

②町または町人に関すること。↔地方じかた

まち‐がた【町形】

亀卜きぼく・骨卜こつぼくで、亀の甲などを焼く際につけるまじないの線。「卜」の字はその象形。→とおかみえみため→まち(麻知)

まち‐がた‐に【待ちがたに】

(→)「待ちがてに」に同じ。古事記中「君―我が着けせる襲おすいの裾に月立たなむよ」

まち‐がて‐に【待ちがてに】

待つに堪えずに。待ちかねて。万葉集5「鶯の―せし梅が花」

まち‐かど【町角・街角】

①街路の曲り角。「―の交番」

②街頭。「―で拾った話題」

まち‐かね【待兼】

①待ちかねること。

②(女房詞)(「来ぬか」の意から)小糠こぬか。

⇒まちかね‐わに【待兼鰐】

まちかね‐やま【待兼山】

①大阪府豊中市にある丘陵。(歌枕)

②転じて、待ちかねたの意のしゃれ。浄瑠璃、本朝廿四孝「四条河原の芝居側。朝はとうからとうからと、―の時鳥、それは町中のじやれ詞」

まち‐か・ねる【待ち兼ねる】

〔他下一〕[文]まちか・ぬ(下二)

来ることが遅くて待ち切れなくなる。今か今かと待つ。待ちあぐむ。待ちわびる。万葉集14「独りや寝ぬらむ吾あを―・ねて」。「吉報を―・ねる」

まちかね‐わに【待兼鰐】

(最初の化石の発見地、大阪大学構内の待兼山に因む)更新世中期に生息した大型のワニ。尾を除いてほぼ完全な骨格が見つかっており、日本のワニ化石としては最初で最大。

⇒まち‐かね【待兼】

まち‐がのう【町狩野】

江戸時代、在野の狩野派画家の総称。→江戸狩野→京狩野

まち‐かぶと【待兜】

できあいの売物のかぶと。

まち‐がまえ【町構え】‥ガマヘ

①(→)町郭まちぐるわに同じ。

②町の構造。

まち‐かま・える【待ち構える】‥カマヘル

〔他下一〕

相手に備え、用意をととのえて待つ。待ちもうける。「敵を―・える」

まち‐ぎ【町着・街着】

町なかに出る時に着る衣服。タウンウェア。

まち‐ぎ【待木】

(→)「待ち」2に同じ。

まち‐きど【町木戸】

警備のため江戸の町々にあった木戸。夜は閉ざした。

まち‐ぎみ【公卿・卿】

(マウチギミの約)

⇒まえつぎみ。景行紀「時に一ひとりの臣まちきみ有り」

まち‐ぎみ【町君】

夜、辻に立って客を誘う売春婦。辻君。

まち‐ぎょうれつ【待ち行列】‥ギヤウ‥

データ構造の一種。最初に入れたデータが最初に取り出せるもの。キュー。FIFO(first-in first-out)ともいう。→スタック

まち‐きん【街金】

(「街の金融業者」の略)消費者金融のうち、支店などを持たない小規模経営のもの。

ま‐ちく【麻竹】

熱帯産の竹の一種。巨大で高さ約20メートル、直径約30センチメートル、節間約60センチメートル。地下茎はあまり伸びず、かたまって生える。肉厚く、外面は緑色、節ごとに多数の枝を生じ、葉も密生。茎で筏いかだ・桶おけ・椅子・柱などを造る。大麻竹。→メンマ

まち‐ぐそく【待具足】

できあいの売物の具足。

まち‐くたび・れる【待ち草臥れる】

〔他下一〕

長く待ってくたびれる。くたびれるくらい長く待つ。

まち‐くだり【町くだり】

町並。浮世草子、好色万金丹「春の都の―、わきて長閑のどかなる人の風俗」

まち‐ぐち【町口】

町の出入口。

まち‐ぐみ【町組】

(チョウグミとも)室町時代の都市で、町々の自治組織。組町。

まち‐くら・す【待ち暮らす】

〔他五〕

人などの来るのを待って日を暮らす。終日待つ。待ちつづける。〈日葡辞書〉

まち‐ぐるわ【町郭】

城郭の内に侍の邸宅などのある区画。町構え。

まち‐げいしゃ【町芸者】

郭くるわにいる芸者に対して、町に住む芸者。

まち‐こうば【町工場】

民家や商家と並んで町なかにある経営規模の小さい工場。

まち‐ごえ【待肥】

基肥もとごえの施し方の一つ。播種はしゅや移植の前に壺肥つぼごえなどで施す。

まち‐こが・れる【待ち焦がれる】

〔他下一〕[文]まちこが・る(下二)

じりじりして待つ。切実な気持で待つ。恋い慕って待つ。「帰国を―・れる」

まち‐ごま【待駒】

①将棋で、相手の王将の逃げ道を予測して、逃げられないようにあらかじめ自分の駒を打つこと。また、その駒。縛り。

②転じて、前もってする手くばり。

まちこ‐まき【真知子巻】

(「君の名は」のヒロインの名から)ショールを頭にかぶり、一端を首に巻くスタイル。1953年の映画公開当時、大流行した。

真知子巻

まち‐ざいわい【待ち幸い】‥ザイハヒ

待ちもうけたさいわい。期待する幸運。愚管抄6「殿は―おぼつかなく」

まち‐ざかな【待肴】

客が来ない前から座席にすえておく肴。

まち‐ざけ【待酒】

来る人に飲ませるために造っておく酒。万葉集4「君がため醸かみし―」

まち‐じかん【待ち時間】

用をたすまでの、待っている時間。「―が長すぎる」

まち‐しゅう【町衆】

(チョウシュ・マチシュとも)室町時代、京都・堺などの都市で町ちょうを構成した商業者・手工業者。酒屋・土倉、下層の公家衆も含み、自治的集団生活を営んだ。近世、町役人など、町内の有力者を指した。好色一代女1「大坂・堺の―、嶋原・四条川原ぐるひの隙に」

まち‐じゅう【町中】‥ヂユウ

①町のうち。

②町の全部。

まち‐じょろう【待女郎】‥ヂヨラウ

婚礼の際、戸口に立って新婦の到着を待ち、手をとって家に導き入れ、また付き添って世話をする女。待女房。待上臈。

マチス【Henri Matisse】

フランスの画家。フォーヴィスム運動を主導。色彩効果を重視した平坦な色面構成と簡潔明快な線による鮮烈な画面を展開。版画や素描の作品も多く、晩年は切り紙絵を制作。20世紀前半の代表的画家の一人。作「オダリスク」、南仏ヴァンスのドミニコ会修道院礼拝堂装飾など。マティス。(1869〜1954)

マチス

提供:ullstein bild/APL

まち‐ざいわい【待ち幸い】‥ザイハヒ

待ちもうけたさいわい。期待する幸運。愚管抄6「殿は―おぼつかなく」

まち‐ざかな【待肴】

客が来ない前から座席にすえておく肴。

まち‐ざけ【待酒】

来る人に飲ませるために造っておく酒。万葉集4「君がため醸かみし―」

まち‐じかん【待ち時間】

用をたすまでの、待っている時間。「―が長すぎる」

まち‐しゅう【町衆】

(チョウシュ・マチシュとも)室町時代、京都・堺などの都市で町ちょうを構成した商業者・手工業者。酒屋・土倉、下層の公家衆も含み、自治的集団生活を営んだ。近世、町役人など、町内の有力者を指した。好色一代女1「大坂・堺の―、嶋原・四条川原ぐるひの隙に」

まち‐じゅう【町中】‥ヂユウ

①町のうち。

②町の全部。

まち‐じょろう【待女郎】‥ヂヨラウ

婚礼の際、戸口に立って新婦の到着を待ち、手をとって家に導き入れ、また付き添って世話をする女。待女房。待上臈。

マチス【Henri Matisse】

フランスの画家。フォーヴィスム運動を主導。色彩効果を重視した平坦な色面構成と簡潔明快な線による鮮烈な画面を展開。版画や素描の作品も多く、晩年は切り紙絵を制作。20世紀前半の代表的画家の一人。作「オダリスク」、南仏ヴァンスのドミニコ会修道院礼拝堂装飾など。マティス。(1869〜1954)

マチス

提供:ullstein bild/APL

まち・ず【待ち出】‥ヅ

〔他下二〕

「まちいづ」に同じ。

まち‐すぐ・す【待ち過す】

〔他四〕

待って月日をすごす。月日の立つのを待つ。源氏物語桐壺「―・す月日に添へて」

まち‐すじ【町筋】‥スヂ

町のとおり筋。町どおり。日本永代蔵4「広き―に只壱人」

まち‐そだち【町育ち】

町家で育つこと。また、その人。

まちだ【町田】

東京都西郊、多摩丘陵と相模原台地にまたがる市。もと生糸の取引地。東京の衛星都市。人口40万6千。

まちだ【町田】

姓氏の一つ。

⇒まちだ‐かしょう【町田嘉章】

⇒まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】

まち‐だい【町代】

江戸時代、京都の町役人の一つ。年寄3をひきいて町々の取締りに当たった。→ちょうだい

まち‐たいくつ【待ち退屈】

長く待って退屈すること。

まち‐だか【襠高】

襠高袴の略。

⇒まちだか‐ばかま【襠高袴】

まちだ‐かしょう【町田嘉章】‥シヤウ

邦楽・民謡研究家。晩年、佳声と改名。群馬県生れ。東京美術学校卒。東京放送局で邦楽担当。全国の民謡採集・研究に従事。編著「日本民謡大観」(1944〜80年刊)。(1888〜1981)

⇒まちだ【町田】

まちだか‐ばかま【襠高袴】

襠の位置を高くした袴。多く乗馬に用いる。馬乗袴。

⇒まち‐だか【襠高】

まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】‥ヂ

政党政治家。秋田生れ。東大卒。1895年(明治28)東洋経済新報社を創設。若槻・浜口・岡田各内閣の農相・商工相。1935年民政党最後の総裁。第二次大戦後、日本進歩党総裁。(1863〜1946)

⇒まちだ【町田】

まち‐つ・く【待ち付く】

〔他下二〕

待った上で目的の時または人に際会する。枕草子28「からうじて―・けて」

まち‐づくし【町尽し】

町の名を列挙したもの。特に、いろはの仮名手本の末に、京都の一条から九条に至る町小路の名を列挙したもの。

まち‐つく・す【待ち尽す】

〔他四〕

懸命に待ちつづける。日葡辞書「ココロヲツクイテ、スジッ(数日)マチツクイタ」

まち‐づくり【町作り】

①町の屋並。本朝二十不孝「―も次第にさびしくなりぬ」

②行政が行う総合的な市街地の整備・開発。住民が主体となって行うものもいう。

ま‐ちっと

〔副〕

マチトの促音化。天草本平家物語「その女院のおことをも―お語りあれ」

まち‐づれ【待ち連れ】

待ち合わせた仲間。狂言、宗論「この所に―のあつたをはつたと忘れて」

ま‐ちと

〔副〕

今少し。もう少し。まちっと。醒睡笑「―堪こらへられたれば」

まち‐どうじょう【町道場】‥ダウヂヤウ

①市中にある小さい仏堂。

②市中にあって武芸を教えるところ。

まち‐どうしん【町同心】

江戸町奉行の配下の同心。

まち‐どお【待ち遠】‥ドホ

待ち遠しいこと。貫之集「山里は―にこそ花は咲きけれ」。「お―さま」

まち‐どおし・い【待ち遠しい】‥ドホシイ

〔形〕[文]まちどほ・し(シク)

待つのが長く感じられる。心待ちに待っている。〈文明本節用集〉。「春が―・い」

まち‐どころ【町所】

①その人の在住している町内。住所。

②町年寄が詰めて会議をし、町内の諸事を執り行う所。

まち‐どしより【町年寄】

江戸時代、江戸・大坂・長崎などに置かれた上席の町役人の称。町奉行の支配を受け、江戸では町名主の上にあって統轄。大坂のそれは惣年寄と称し、町年寄といえば江戸の町名主に相当する。→江戸町年寄

まちとり‐がお【待取り顔】‥ガホ

待ち受けているような顔つき。

まち‐と・る【待ち取る】

〔他四〕

①待ち受けて捕らえる。待ち受けて殺す。神武紀「饗みあえたてまつらむと請もうすに因りて作難まちとらむとす」

②待ち受ける。源氏物語紅葉賀「―・りたる楽のにぎははしきに」

まち‐なか【町中】

町のなか。町家のあるところ。

まちなし‐ばかま【襠無し袴】

襠まちをつけず、スカート状にした袴。行灯あんどん袴・女袴など。

まち‐なぬし【町名主】

江戸時代、城下町などで町を支配した町役人。年寄・検断・町代ちょうだい・肝煎きもいりなどとも称した。江戸では、町年寄三家の下に各町に町名主が置かれ、御触の伝達、人別の調査、紛争の仲介や訴訟出廷の際の付添いなどに従事。京都では各組町に置かれた町代と各町の町年寄が、大坂では大坂三郷惣年寄の下に各町に置かれた町年寄が、これらの職務を執行。→名主3

まち‐なみ【町並・街並】

町に人家が軒をつらねて建っている様子。また、そのところ。「昔ながらの―」→ちょうなみ

まち・ず【待ち出】‥ヅ

〔他下二〕

「まちいづ」に同じ。

まち‐すぐ・す【待ち過す】

〔他四〕

待って月日をすごす。月日の立つのを待つ。源氏物語桐壺「―・す月日に添へて」

まち‐すじ【町筋】‥スヂ

町のとおり筋。町どおり。日本永代蔵4「広き―に只壱人」

まち‐そだち【町育ち】

町家で育つこと。また、その人。

まちだ【町田】

東京都西郊、多摩丘陵と相模原台地にまたがる市。もと生糸の取引地。東京の衛星都市。人口40万6千。

まちだ【町田】

姓氏の一つ。

⇒まちだ‐かしょう【町田嘉章】

⇒まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】

まち‐だい【町代】

江戸時代、京都の町役人の一つ。年寄3をひきいて町々の取締りに当たった。→ちょうだい

まち‐たいくつ【待ち退屈】

長く待って退屈すること。

まち‐だか【襠高】

襠高袴の略。

⇒まちだか‐ばかま【襠高袴】

まちだ‐かしょう【町田嘉章】‥シヤウ

邦楽・民謡研究家。晩年、佳声と改名。群馬県生れ。東京美術学校卒。東京放送局で邦楽担当。全国の民謡採集・研究に従事。編著「日本民謡大観」(1944〜80年刊)。(1888〜1981)

⇒まちだ【町田】

まちだか‐ばかま【襠高袴】

襠の位置を高くした袴。多く乗馬に用いる。馬乗袴。

⇒まち‐だか【襠高】

まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】‥ヂ

政党政治家。秋田生れ。東大卒。1895年(明治28)東洋経済新報社を創設。若槻・浜口・岡田各内閣の農相・商工相。1935年民政党最後の総裁。第二次大戦後、日本進歩党総裁。(1863〜1946)

⇒まちだ【町田】

まち‐つ・く【待ち付く】

〔他下二〕

待った上で目的の時または人に際会する。枕草子28「からうじて―・けて」

まち‐づくし【町尽し】

町の名を列挙したもの。特に、いろはの仮名手本の末に、京都の一条から九条に至る町小路の名を列挙したもの。

まち‐つく・す【待ち尽す】

〔他四〕

懸命に待ちつづける。日葡辞書「ココロヲツクイテ、スジッ(数日)マチツクイタ」

まち‐づくり【町作り】

①町の屋並。本朝二十不孝「―も次第にさびしくなりぬ」

②行政が行う総合的な市街地の整備・開発。住民が主体となって行うものもいう。

ま‐ちっと

〔副〕

マチトの促音化。天草本平家物語「その女院のおことをも―お語りあれ」

まち‐づれ【待ち連れ】

待ち合わせた仲間。狂言、宗論「この所に―のあつたをはつたと忘れて」

ま‐ちと

〔副〕

今少し。もう少し。まちっと。醒睡笑「―堪こらへられたれば」

まち‐どうじょう【町道場】‥ダウヂヤウ

①市中にある小さい仏堂。

②市中にあって武芸を教えるところ。

まち‐どうしん【町同心】

江戸町奉行の配下の同心。

まち‐どお【待ち遠】‥ドホ

待ち遠しいこと。貫之集「山里は―にこそ花は咲きけれ」。「お―さま」

まち‐どおし・い【待ち遠しい】‥ドホシイ

〔形〕[文]まちどほ・し(シク)

待つのが長く感じられる。心待ちに待っている。〈文明本節用集〉。「春が―・い」

まち‐どころ【町所】

①その人の在住している町内。住所。

②町年寄が詰めて会議をし、町内の諸事を執り行う所。

まち‐どしより【町年寄】

江戸時代、江戸・大坂・長崎などに置かれた上席の町役人の称。町奉行の支配を受け、江戸では町名主の上にあって統轄。大坂のそれは惣年寄と称し、町年寄といえば江戸の町名主に相当する。→江戸町年寄

まちとり‐がお【待取り顔】‥ガホ

待ち受けているような顔つき。

まち‐と・る【待ち取る】

〔他四〕

①待ち受けて捕らえる。待ち受けて殺す。神武紀「饗みあえたてまつらむと請もうすに因りて作難まちとらむとす」

②待ち受ける。源氏物語紅葉賀「―・りたる楽のにぎははしきに」

まち‐なか【町中】

町のなか。町家のあるところ。

まちなし‐ばかま【襠無し袴】

襠まちをつけず、スカート状にした袴。行灯あんどん袴・女袴など。

まち‐なぬし【町名主】

江戸時代、城下町などで町を支配した町役人。年寄・検断・町代ちょうだい・肝煎きもいりなどとも称した。江戸では、町年寄三家の下に各町に町名主が置かれ、御触の伝達、人別の調査、紛争の仲介や訴訟出廷の際の付添いなどに従事。京都では各組町に置かれた町代と各町の町年寄が、大坂では大坂三郷惣年寄の下に各町に置かれた町年寄が、これらの職務を執行。→名主3

まち‐なみ【町並・街並】

町に人家が軒をつらねて建っている様子。また、そのところ。「昔ながらの―」→ちょうなみ

また‐めがね【股眼鏡】

上体をかがめて、開いた股の間に景色が見えるようにすること。またのぞき。

また‐もの【又者】

陪臣。又家来。

⇒またもの‐かご【又者駕籠】

⇒またもの‐ぶん【又者分】

またもの‐かご【又者駕籠】

又者の乗るかご。

⇒また‐もの【又者】

またもの‐ぶん【又者分】

又者の分際。又者の身分。武家義理物語「―の御沙汰に極まり」

⇒また‐もの【又者】

また‐も‐や【又もや】

〔副〕

再び重ねて。またしても。「―ふられた」

まだら【斑】

種々の色または濃淡の入りまじっていること。また、そのもの。ぶち。むら。万葉集7「―の衣」。「―模様」

⇒まだら‐いぬ【斑犬】

⇒まだら‐うま【斑馬】

⇒まだら‐うり【斑瓜】

⇒まだら‐かわらげ【斑川原毛】

⇒まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

⇒まだら‐だけ【斑竹】

⇒まだら‐ぶすま【斑衾】

⇒まだら‐まく【斑幕】

⇒まだら‐ゆき【斑雪】

ま‐だら【真鱈】

タラ科の海産の硬骨魚。全長約120センチメートルで側扁し、腹部はふくらみが大きい。背びれ3基、臀びれ2基、背部は淡褐色で、腹面は白い。北日本以北のやや深海にすみ、北海道の重要漁獲物の一つ。塩鱈・開き鱈・干鱈・棒鱈などとし、肝臓から肝油をとる。

まだら

また‐めがね【股眼鏡】

上体をかがめて、開いた股の間に景色が見えるようにすること。またのぞき。

また‐もの【又者】

陪臣。又家来。

⇒またもの‐かご【又者駕籠】

⇒またもの‐ぶん【又者分】

またもの‐かご【又者駕籠】

又者の乗るかご。

⇒また‐もの【又者】

またもの‐ぶん【又者分】

又者の分際。又者の身分。武家義理物語「―の御沙汰に極まり」

⇒また‐もの【又者】

また‐も‐や【又もや】

〔副〕

再び重ねて。またしても。「―ふられた」

まだら【斑】

種々の色または濃淡の入りまじっていること。また、そのもの。ぶち。むら。万葉集7「―の衣」。「―模様」

⇒まだら‐いぬ【斑犬】

⇒まだら‐うま【斑馬】

⇒まだら‐うり【斑瓜】

⇒まだら‐かわらげ【斑川原毛】

⇒まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

⇒まだら‐だけ【斑竹】

⇒まだら‐ぶすま【斑衾】

⇒まだら‐まく【斑幕】

⇒まだら‐ゆき【斑雪】

ま‐だら【真鱈】

タラ科の海産の硬骨魚。全長約120センチメートルで側扁し、腹部はふくらみが大きい。背びれ3基、臀びれ2基、背部は淡褐色で、腹面は白い。北日本以北のやや深海にすみ、北海道の重要漁獲物の一つ。塩鱈・開き鱈・干鱈・棒鱈などとし、肝臓から肝油をとる。

まだら

マダラ

提供:東京動物園協会

マダラ

提供:東京動物園協会

まだら【曼陀羅】

⇒まんだら。源氏物語鈴虫「法花の―掛け奉りて」

まだら‐いぬ【斑犬】

毛色のまだらな犬。

⇒まだら【斑】

まだら‐うま【斑馬】

シマウマの異称。

⇒まだら【斑】

まだら‐うり【斑瓜】

マクワウリの一種。黄斑のあるもの。〈倭名類聚鈔17〉

⇒まだら【斑】

まだら‐か【斑か】

まだらのはっきりわかれて見えるさま。地蔵十輪経元慶点「極曜は天に文マタラカなれども」

まだら‐かわらげ【斑川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。川原毛の斑のあるもの。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

ジョロウグモの異称。書言字考節用集「新絡婦、マダラクモ」

⇒まだら【斑】

またら‐じん【摩多羅神】

天台宗で、常行じょうぎょう三昧堂の守護神、また玄旨帰命壇の本尊。頭に唐制の幞頭ぼくとうをかぶり、和様の狩衣を着、鼓を打つ姿をしたもの。左右に笹葉・茗荷を持って舞う童子を伴う。円仁が唐より帰朝の時、この神が空中から呼びかけたといい、また源信が念仏の守護神として勧請したともいう。京都太秦うずまさ広隆寺の牛祭はこの神を祀る。

まだら‐だけ【斑竹】

⇒はんちく。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぶし【馬渡節】

民謡。もと佐賀県東松浦半島の北西海上にある馬渡まだら島に起こった船乗唄。富山・石川・長崎・鹿児島県などに伝わり、家祝・船祝・網祝などにうたわれる。

まだら‐ぶすま【斑衾】

まだらな模様のある布の夜具。万葉集14「伎倍きへ人の―に」

⇒まだら【斑】

まだら‐まく【斑幕】

一幅ごとに色のちがう布を用いた幕。斑幔。〈倭名類聚鈔14〉

⇒まだら【斑】

まだら‐まだら

(「まだまだ」を強めていう語)まだるいさま。らちのあかないさま。もたもた。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―と手間取るうち」

マタラム‐おうこく【マタラム王国】‥ワウ‥

(Mataram)

①インドネシア、ジャワ島中部に8〜10世紀に栄えたヒンドゥー王国。

②ジャワ島中部に1580年代から1755年まで存在したイスラム王国。

まだら‐ゆき【斑雪】

(→)「はだれゆき」に同じ。

⇒まだら【斑】

ま‐だる・い【間怠い・目弛い】

〔形〕[文]まだる・し(ク)

①手間どっておそい。手ぬるい。のろくさい。じれったい。鯛の味噌津「今まで見て居たがあまり―・くて帰るが」

②やぼくさい。浮世草子、御前義経記「月がちの女郎に銀つりかへて会ふなど―・い事ぢや」

ま‐だるっ‐こ・い【間怠っこい】

〔形〕

(マダルコイの促音化)手間どっておそい。じれったい。まどろっこしい。「―・い説明」

ま‐だれ【麻垂】

漢字の垂たれの一種。「店」「庭」などの垂の「广」の称。

マタロス【matroos オランダ】

(江戸期の語)

⇒マドロス

また‐わり【股割】

相撲の稽古で、股関節を柔らかくするために大きく股を開き、そのまま上半身を地面につけること。

マダン

(朝鮮語madang 広場・庭の意)風刺劇。野外で行い、即興も交える。

まだんのしゃしゅ【魔弾の射手】

(Der Freischütz ドイツ)ウェーバー作曲の歌劇。3幕。中世ドイツの伝説に基づくドイツ‐ロマン派歌劇の先駆的作品。1821年ベルリンで初演。自由射手。

ウェーバー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

まだら【曼陀羅】

⇒まんだら。源氏物語鈴虫「法花の―掛け奉りて」

まだら‐いぬ【斑犬】

毛色のまだらな犬。

⇒まだら【斑】

まだら‐うま【斑馬】

シマウマの異称。

⇒まだら【斑】

まだら‐うり【斑瓜】

マクワウリの一種。黄斑のあるもの。〈倭名類聚鈔17〉

⇒まだら【斑】

まだら‐か【斑か】

まだらのはっきりわかれて見えるさま。地蔵十輪経元慶点「極曜は天に文マタラカなれども」

まだら‐かわらげ【斑川原毛】‥カハラ‥

馬の毛色の名。川原毛の斑のあるもの。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぐも【斑蜘蛛】

ジョロウグモの異称。書言字考節用集「新絡婦、マダラクモ」

⇒まだら【斑】

またら‐じん【摩多羅神】

天台宗で、常行じょうぎょう三昧堂の守護神、また玄旨帰命壇の本尊。頭に唐制の幞頭ぼくとうをかぶり、和様の狩衣を着、鼓を打つ姿をしたもの。左右に笹葉・茗荷を持って舞う童子を伴う。円仁が唐より帰朝の時、この神が空中から呼びかけたといい、また源信が念仏の守護神として勧請したともいう。京都太秦うずまさ広隆寺の牛祭はこの神を祀る。

まだら‐だけ【斑竹】

⇒はんちく。

⇒まだら【斑】

まだら‐ぶし【馬渡節】

民謡。もと佐賀県東松浦半島の北西海上にある馬渡まだら島に起こった船乗唄。富山・石川・長崎・鹿児島県などに伝わり、家祝・船祝・網祝などにうたわれる。

まだら‐ぶすま【斑衾】

まだらな模様のある布の夜具。万葉集14「伎倍きへ人の―に」

⇒まだら【斑】

まだら‐まく【斑幕】

一幅ごとに色のちがう布を用いた幕。斑幔。〈倭名類聚鈔14〉

⇒まだら【斑】

まだら‐まだら

(「まだまだ」を強めていう語)まだるいさま。らちのあかないさま。もたもた。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―と手間取るうち」

マタラム‐おうこく【マタラム王国】‥ワウ‥

(Mataram)

①インドネシア、ジャワ島中部に8〜10世紀に栄えたヒンドゥー王国。

②ジャワ島中部に1580年代から1755年まで存在したイスラム王国。

まだら‐ゆき【斑雪】

(→)「はだれゆき」に同じ。

⇒まだら【斑】

ま‐だる・い【間怠い・目弛い】

〔形〕[文]まだる・し(ク)

①手間どっておそい。手ぬるい。のろくさい。じれったい。鯛の味噌津「今まで見て居たがあまり―・くて帰るが」

②やぼくさい。浮世草子、御前義経記「月がちの女郎に銀つりかへて会ふなど―・い事ぢや」

ま‐だるっ‐こ・い【間怠っこい】

〔形〕

(マダルコイの促音化)手間どっておそい。じれったい。まどろっこしい。「―・い説明」

ま‐だれ【麻垂】

漢字の垂たれの一種。「店」「庭」などの垂の「广」の称。

マタロス【matroos オランダ】

(江戸期の語)

⇒マドロス

また‐わり【股割】

相撲の稽古で、股関節を柔らかくするために大きく股を開き、そのまま上半身を地面につけること。

マダン

(朝鮮語madang 広場・庭の意)風刺劇。野外で行い、即興も交える。

まだんのしゃしゅ【魔弾の射手】

(Der Freischütz ドイツ)ウェーバー作曲の歌劇。3幕。中世ドイツの伝説に基づくドイツ‐ロマン派歌劇の先駆的作品。1821年ベルリンで初演。自由射手。

ウェーバー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→歌劇「魔弾の射手」 狩人の合唱

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

まち

(「待」と当てる)特定の日に人々が集会し、忌み籠もって一夜を明かすこと。また、その行事。まつり。「庚申こうしん―」「二十三夜―」

まち【区】

①刀剣の刃と中心なかごとの界。刃区はまちと棟区むねまちとがある。→刀(図)。

②鏃やじりの二叉に分かれる所。

まち【町】

①田の広さや区画の単位。催馬楽、桜人「島つ田を十―作れる見て帰り来むや」

②宮殿または邸宅の内の区画。特に、いくつかの殿舎などの連なって成り立っているもの。源氏物語少女「ひつじさるの―は中宮の御古宮なれば」。「采女うねめ―」「局―」

③人家の密集している所を、道路で分けた一区域の称。市坊。孝徳紀「凡そ京みやこには坊まちごとに長おさ一人を置け」

④(「街」とも書く)商店の立ち並んだ繁華な土地。市街。今昔物語集12「―に魚を買ひに遣やりつ」。「―に出る」「―で暮らす」

⑤区分。階層。等級。源氏物語帚木「二の―の心やすきなるべし」

⑥地方公共団体の一つ。市に次ぎ村より大きいもの。町ちょう。

⑦市・区を構成する、市街の小区分。

⑧物を売る店。田植草紙「―が立てかし七つ入れ子の鉢売らう」

⑨遊里の外。傾城禁短気「太夫を引欠き、―にての平産」

⇒町をとめる

まち【待ち】

①まつこと。「―の体勢」

②昔の狩詞かりことばで、高い木の股に横木を結び、その上にいて鹿の来るのを待って射ること。まちぎ。

③商人がかねて仕込んで客を待っている売物。できあいの商品。「―鎧よろい」

④雅楽の演奏法の一つ。

まち【襠】

①衣服の布の幅の不足した部分に別に補い添える布。

②袴の内股うちまたの部分に足した布。日葡辞書「ハカマノマチヲイルル」

③羽織の脇縫の間に入れる布。

まち【麻知】

占いで示される神聖な場所。一説に、占いで甲や骨につけておく形。中臣の寿詞「―は弱韮わかひるにゆつ五百篁いおたかむら生ひ出でむ」

まち‐あい【待合】‥アヒ

①待ち合わせること。また、その場所。

②茶室に付属した建物の一つ。客が茶席のあくのを待ち合わせる場所。

③待合茶屋の略。

⇒まちあい‐あそび【待合遊び】

⇒まちあい‐ざけ【待合酒】

⇒まちあい‐しつ【待合室】

⇒まちあい‐せいじ【待合政治】

⇒まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】

まちあい‐あそび【待合遊び】‥アヒ‥

待合茶屋に芸妓を呼んで遊興すること。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ざけ【待合酒】‥アヒ‥

待合遊びに飲む酒。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐しつ【待合室】‥アヒ‥

駅や病院などで、客が時間や順番がくるのを待つために設けた部屋。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐せいじ【待合政治】‥アヒ‥ヂ

公的な場ではなく、待合茶屋での私的な談合などで進められる政治。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】‥アヒ‥

待合せのために席を貸すことを業とした茶屋。今は、客が芸妓を呼び遊興する茶屋。

⇒まち‐あい【待合】

まち‐あか・す【待ち明かす】

〔他五〕

来るのを待ちながら夜を明かす。転じて、非常に長く待つ。

まち‐あかり【町明り・街明り】

夜、遠くの町のある所が明るく見えること。

まち‐あぐ・む【待ちあぐむ】

〔他五〕

長く待って待つのがいやになる。いやになるほど長く待つ。待ちわびる。「返事を―・む」

まち‐あしだ【待足駄】

できあいの売物の足駄。

まち‐あずけ【町預け】‥アヅケ

江戸時代、幕府で吟味中の罪人を名主・五人組などに引き渡して、自身番屋などに留置させたこと。

まち‐あぶら【待膏・待油】

饗宴の始まる前に行う内々の小宴。西宮記「―闕巡者」

まち‐あみ【待網】

網を水中に張って置き、魚が上流から来るのを待って捕らえること。また、その網。置網。

まち‐あわ・す【待ち合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「まちあわせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒まちあわせる(下一)

まち‐あわせ【待合せ】‥アハセ

待ち合わせること。「―の時間に遅れる」

まち‐あわ・せる【待ち合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]まちあは・す(下二)

あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。「駅で―・せる」

まち‐い【町医】

町医者の略。

まち‐いくさ【待軍】

敵の攻めて来るのを待って戦うこと。

まち‐いしゃ【町医者】

①江戸時代、(御殿医などに対して)市中で開業している医者。町医。

②(病院などの医者に対して)個人で開業している医者。

まち‐い・ず【待ち出づ】‥イヅ

〔他下二〕

待ち受けて会う。出て来るのを待つ。まちづ。源氏物語帚木「さるべき方の忌―・で給ふ」

まちいり‐のう【町入能】

江戸時代、幕府で将軍宣下・婚礼・世嗣誕生などの重大な儀式の時、5日位にわたり江戸城本丸大書院の南庭の能舞台で演能し、その第1日に江戸の町人に観覧を許したもの。

まち‐い・る【待ち入る】

〔他四〕

人の来るのを待ち受ける。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その時必ず―・るぞや」

まち・う【待ち得】

〔他下二〕

待ち受けて会う。迎え取る。源氏物語若紫「うどんげの花―・えたる心地して」

まちうけ‐がめん【待ち受け画面】‥グワ‥

携帯電話などで、着信を待っている状態の時に表示される装飾用画面。

まち‐う・ける【待ち受ける】

〔他下一〕[文]まちう・く(下二)

来るのを待つ。待ち構える。「敵を―・ける」「前途に困難が―・けている」

まち‐うたい【待謡】‥ウタヒ

能の構成部分の一つ。後ジテの登場を待つ間にワキのうたう上歌あげうたの謡。

まち‐うど【待人】

⇒まちびと

まち‐うま【待馬】

江戸時代、辻などで客を待ち受けて乗せた馬。

マチエール【matière フランス】

①材料。材質。物質。

②美術作品における材質的効果。

まち‐えし【町絵師】‥ヱ‥

①江戸時代、御用絵師に対して、町にあって絵画を職業とする人。

②浮世絵師の卑称。

まち‐おお・せる【待ち果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]まちおほ・す(下二)

その時日に達するまで待つ。待ってその目的を達する。最後まで待つ。

まち‐おくり【町送り】

⇒ちょうおくり

まち‐おこし【町起し】

(「村起し」になぞらえた語)活力を失った町を活性化させること。

まち‐おもて【町表】

市街。狂言、長光「今日は―へ参つて慰まう」

ま‐ぢか【間近】

まぢかいこと。「―に迫る」

ま‐ちがい【間違い】‥チガヒ

①まちがうこと。あやまり。「―を見つける」

②あやまち。しくじり。過失。「―を認める」

③事故やけんかなど、異常な出来事。

④男女間の不道徳。

まち‐がい【町買い】‥ガヒ

(出入りの商人から買うのに対して)町に出て買うこと。仮名草子、犬枕「―の掘出し」

ま‐ぢか・い【間近い】

〔形〕[文]まぢか・し(ク)

(古くは清音)距離・時間などの間隔が近くなっている。もうすぐにせまっている。万葉集6「―・き里の君来むと」。「入試も―・い」

まち‐がいしょ【町会所】‥グワイ‥

①江戸時代、町内の用務のため町役人などの寄り合った所。

②1791年(寛政3)幕府が浅草向柳原に設けて江戸各町の七分積金を取り扱わせた所。

ま‐ちが・う【間違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

①行きちがいになる。くい違う。洒落本、辰巳之園「―・つて、久しうお出合ひもいたさぬ」

②ちがう。誤る。(現代では他動詞的にも用いる)浮世床初「今から遺言にしておかア。もし―・ふと幽霊になつてとつつかア」。「―・った考え」「―・ってもそんなことをしてはいけない」

[二]〔他下二〕

⇒まちがえる(下一)

ま‐ちが・える【間違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]まちが・ふ(下二)

①たがえる。とりちがえる。「相手を―・える」

②あやまつ。しそこなう。「計算を―・える」

まち‐がお【待ち顔】‥ガホ

人などを待っているような顔つきや様子。人待ち顔。

まち‐かがみ【町鑑】

(江戸ではチョウカンとよむ)京・大坂・江戸の市政要覧。町奉行・与力・町年寄・町名主などの名、町名、坂・堀・橋などの名、火消しの纏まといなどを記す。携帯に便利な小型本で京町鑑は17世紀中葉から、大坂・江戸町鑑は18世紀中葉から明治初期まで刊行。

まち‐か・く【待ち懸く】

〔他下二〕

待ちうける。待ちもうける。源氏物語薄雲「渡殿わたどのの口に―・けて」

まち‐かご【町駕籠】

(→)辻つじ駕籠に同じ。

まち‐かた【町方】

①村・山・浦から町を指していう語。

②町または町人に関すること。↔地方じかた

まち‐がた【町形】

亀卜きぼく・骨卜こつぼくで、亀の甲などを焼く際につけるまじないの線。「卜」の字はその象形。→とおかみえみため→まち(麻知)

まち‐がた‐に【待ちがたに】

(→)「待ちがてに」に同じ。古事記中「君―我が着けせる襲おすいの裾に月立たなむよ」

まち‐がて‐に【待ちがてに】

待つに堪えずに。待ちかねて。万葉集5「鶯の―せし梅が花」

まち‐かど【町角・街角】

①街路の曲り角。「―の交番」

②街頭。「―で拾った話題」

まち‐かね【待兼】

①待ちかねること。

②(女房詞)(「来ぬか」の意から)小糠こぬか。

⇒まちかね‐わに【待兼鰐】

まちかね‐やま【待兼山】

①大阪府豊中市にある丘陵。(歌枕)

②転じて、待ちかねたの意のしゃれ。浄瑠璃、本朝廿四孝「四条河原の芝居側。朝はとうからとうからと、―の時鳥、それは町中のじやれ詞」

まち‐か・ねる【待ち兼ねる】

〔他下一〕[文]まちか・ぬ(下二)

来ることが遅くて待ち切れなくなる。今か今かと待つ。待ちあぐむ。待ちわびる。万葉集14「独りや寝ぬらむ吾あを―・ねて」。「吉報を―・ねる」

まちかね‐わに【待兼鰐】

(最初の化石の発見地、大阪大学構内の待兼山に因む)更新世中期に生息した大型のワニ。尾を除いてほぼ完全な骨格が見つかっており、日本のワニ化石としては最初で最大。

⇒まち‐かね【待兼】

まち‐がのう【町狩野】

江戸時代、在野の狩野派画家の総称。→江戸狩野→京狩野

まち‐かぶと【待兜】

できあいの売物のかぶと。

まち‐がまえ【町構え】‥ガマヘ

①(→)町郭まちぐるわに同じ。

②町の構造。

まち‐かま・える【待ち構える】‥カマヘル

〔他下一〕

相手に備え、用意をととのえて待つ。待ちもうける。「敵を―・える」

まち‐ぎ【町着・街着】

町なかに出る時に着る衣服。タウンウェア。

まち‐ぎ【待木】

(→)「待ち」2に同じ。

まち‐きど【町木戸】

警備のため江戸の町々にあった木戸。夜は閉ざした。

まち‐ぎみ【公卿・卿】

(マウチギミの約)

⇒まえつぎみ。景行紀「時に一ひとりの臣まちきみ有り」

まち‐ぎみ【町君】

夜、辻に立って客を誘う売春婦。辻君。

まち‐ぎょうれつ【待ち行列】‥ギヤウ‥

データ構造の一種。最初に入れたデータが最初に取り出せるもの。キュー。FIFO(first-in first-out)ともいう。→スタック

まち‐きん【街金】

(「街の金融業者」の略)消費者金融のうち、支店などを持たない小規模経営のもの。

ま‐ちく【麻竹】

熱帯産の竹の一種。巨大で高さ約20メートル、直径約30センチメートル、節間約60センチメートル。地下茎はあまり伸びず、かたまって生える。肉厚く、外面は緑色、節ごとに多数の枝を生じ、葉も密生。茎で筏いかだ・桶おけ・椅子・柱などを造る。大麻竹。→メンマ

まち‐ぐそく【待具足】

できあいの売物の具足。

まち‐くたび・れる【待ち草臥れる】

〔他下一〕

長く待ってくたびれる。くたびれるくらい長く待つ。

まち‐くだり【町くだり】

町並。浮世草子、好色万金丹「春の都の―、わきて長閑のどかなる人の風俗」

まち‐ぐち【町口】

町の出入口。

まち‐ぐみ【町組】

(チョウグミとも)室町時代の都市で、町々の自治組織。組町。

まち‐くら・す【待ち暮らす】

〔他五〕

人などの来るのを待って日を暮らす。終日待つ。待ちつづける。〈日葡辞書〉

まち‐ぐるわ【町郭】

城郭の内に侍の邸宅などのある区画。町構え。

まち‐げいしゃ【町芸者】

郭くるわにいる芸者に対して、町に住む芸者。

まち‐こうば【町工場】

民家や商家と並んで町なかにある経営規模の小さい工場。

まち‐ごえ【待肥】

基肥もとごえの施し方の一つ。播種はしゅや移植の前に壺肥つぼごえなどで施す。

まち‐こが・れる【待ち焦がれる】

〔他下一〕[文]まちこが・る(下二)

じりじりして待つ。切実な気持で待つ。恋い慕って待つ。「帰国を―・れる」

まち‐ごま【待駒】

①将棋で、相手の王将の逃げ道を予測して、逃げられないようにあらかじめ自分の駒を打つこと。また、その駒。縛り。

②転じて、前もってする手くばり。

まちこ‐まき【真知子巻】

(「君の名は」のヒロインの名から)ショールを頭にかぶり、一端を首に巻くスタイル。1953年の映画公開当時、大流行した。

真知子巻

→歌劇「魔弾の射手」 狩人の合唱

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

まち

(「待」と当てる)特定の日に人々が集会し、忌み籠もって一夜を明かすこと。また、その行事。まつり。「庚申こうしん―」「二十三夜―」

まち【区】

①刀剣の刃と中心なかごとの界。刃区はまちと棟区むねまちとがある。→刀(図)。

②鏃やじりの二叉に分かれる所。

まち【町】

①田の広さや区画の単位。催馬楽、桜人「島つ田を十―作れる見て帰り来むや」

②宮殿または邸宅の内の区画。特に、いくつかの殿舎などの連なって成り立っているもの。源氏物語少女「ひつじさるの―は中宮の御古宮なれば」。「采女うねめ―」「局―」

③人家の密集している所を、道路で分けた一区域の称。市坊。孝徳紀「凡そ京みやこには坊まちごとに長おさ一人を置け」

④(「街」とも書く)商店の立ち並んだ繁華な土地。市街。今昔物語集12「―に魚を買ひに遣やりつ」。「―に出る」「―で暮らす」

⑤区分。階層。等級。源氏物語帚木「二の―の心やすきなるべし」

⑥地方公共団体の一つ。市に次ぎ村より大きいもの。町ちょう。

⑦市・区を構成する、市街の小区分。

⑧物を売る店。田植草紙「―が立てかし七つ入れ子の鉢売らう」

⑨遊里の外。傾城禁短気「太夫を引欠き、―にての平産」

⇒町をとめる

まち【待ち】

①まつこと。「―の体勢」

②昔の狩詞かりことばで、高い木の股に横木を結び、その上にいて鹿の来るのを待って射ること。まちぎ。

③商人がかねて仕込んで客を待っている売物。できあいの商品。「―鎧よろい」

④雅楽の演奏法の一つ。

まち【襠】

①衣服の布の幅の不足した部分に別に補い添える布。

②袴の内股うちまたの部分に足した布。日葡辞書「ハカマノマチヲイルル」

③羽織の脇縫の間に入れる布。

まち【麻知】

占いで示される神聖な場所。一説に、占いで甲や骨につけておく形。中臣の寿詞「―は弱韮わかひるにゆつ五百篁いおたかむら生ひ出でむ」

まち‐あい【待合】‥アヒ

①待ち合わせること。また、その場所。

②茶室に付属した建物の一つ。客が茶席のあくのを待ち合わせる場所。

③待合茶屋の略。

⇒まちあい‐あそび【待合遊び】

⇒まちあい‐ざけ【待合酒】

⇒まちあい‐しつ【待合室】

⇒まちあい‐せいじ【待合政治】

⇒まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】

まちあい‐あそび【待合遊び】‥アヒ‥

待合茶屋に芸妓を呼んで遊興すること。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ざけ【待合酒】‥アヒ‥

待合遊びに飲む酒。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐しつ【待合室】‥アヒ‥

駅や病院などで、客が時間や順番がくるのを待つために設けた部屋。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐せいじ【待合政治】‥アヒ‥ヂ

公的な場ではなく、待合茶屋での私的な談合などで進められる政治。

⇒まち‐あい【待合】

まちあい‐ぢゃや【待合茶屋】‥アヒ‥

待合せのために席を貸すことを業とした茶屋。今は、客が芸妓を呼び遊興する茶屋。

⇒まち‐あい【待合】

まち‐あか・す【待ち明かす】

〔他五〕

来るのを待ちながら夜を明かす。転じて、非常に長く待つ。

まち‐あかり【町明り・街明り】

夜、遠くの町のある所が明るく見えること。

まち‐あぐ・む【待ちあぐむ】

〔他五〕

長く待って待つのがいやになる。いやになるほど長く待つ。待ちわびる。「返事を―・む」

まち‐あしだ【待足駄】

できあいの売物の足駄。

まち‐あずけ【町預け】‥アヅケ

江戸時代、幕府で吟味中の罪人を名主・五人組などに引き渡して、自身番屋などに留置させたこと。

まち‐あぶら【待膏・待油】

饗宴の始まる前に行う内々の小宴。西宮記「―闕巡者」

まち‐あみ【待網】

網を水中に張って置き、魚が上流から来るのを待って捕らえること。また、その網。置網。

まち‐あわ・す【待ち合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「まちあわせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒まちあわせる(下一)

まち‐あわせ【待合せ】‥アハセ

待ち合わせること。「―の時間に遅れる」

まち‐あわ・せる【待ち合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]まちあは・す(下二)

あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。「駅で―・せる」

まち‐い【町医】

町医者の略。

まち‐いくさ【待軍】

敵の攻めて来るのを待って戦うこと。

まち‐いしゃ【町医者】

①江戸時代、(御殿医などに対して)市中で開業している医者。町医。

②(病院などの医者に対して)個人で開業している医者。

まち‐い・ず【待ち出づ】‥イヅ

〔他下二〕

待ち受けて会う。出て来るのを待つ。まちづ。源氏物語帚木「さるべき方の忌―・で給ふ」

まちいり‐のう【町入能】

江戸時代、幕府で将軍宣下・婚礼・世嗣誕生などの重大な儀式の時、5日位にわたり江戸城本丸大書院の南庭の能舞台で演能し、その第1日に江戸の町人に観覧を許したもの。

まち‐い・る【待ち入る】

〔他四〕

人の来るのを待ち受ける。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「その時必ず―・るぞや」

まち・う【待ち得】

〔他下二〕

待ち受けて会う。迎え取る。源氏物語若紫「うどんげの花―・えたる心地して」

まちうけ‐がめん【待ち受け画面】‥グワ‥

携帯電話などで、着信を待っている状態の時に表示される装飾用画面。

まち‐う・ける【待ち受ける】

〔他下一〕[文]まちう・く(下二)

来るのを待つ。待ち構える。「敵を―・ける」「前途に困難が―・けている」

まち‐うたい【待謡】‥ウタヒ

能の構成部分の一つ。後ジテの登場を待つ間にワキのうたう上歌あげうたの謡。

まち‐うど【待人】

⇒まちびと

まち‐うま【待馬】

江戸時代、辻などで客を待ち受けて乗せた馬。

マチエール【matière フランス】

①材料。材質。物質。

②美術作品における材質的効果。

まち‐えし【町絵師】‥ヱ‥

①江戸時代、御用絵師に対して、町にあって絵画を職業とする人。

②浮世絵師の卑称。

まち‐おお・せる【待ち果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]まちおほ・す(下二)

その時日に達するまで待つ。待ってその目的を達する。最後まで待つ。

まち‐おくり【町送り】

⇒ちょうおくり

まち‐おこし【町起し】

(「村起し」になぞらえた語)活力を失った町を活性化させること。

まち‐おもて【町表】

市街。狂言、長光「今日は―へ参つて慰まう」

ま‐ぢか【間近】

まぢかいこと。「―に迫る」

ま‐ちがい【間違い】‥チガヒ

①まちがうこと。あやまり。「―を見つける」

②あやまち。しくじり。過失。「―を認める」

③事故やけんかなど、異常な出来事。

④男女間の不道徳。

まち‐がい【町買い】‥ガヒ

(出入りの商人から買うのに対して)町に出て買うこと。仮名草子、犬枕「―の掘出し」

ま‐ぢか・い【間近い】

〔形〕[文]まぢか・し(ク)

(古くは清音)距離・時間などの間隔が近くなっている。もうすぐにせまっている。万葉集6「―・き里の君来むと」。「入試も―・い」

まち‐がいしょ【町会所】‥グワイ‥

①江戸時代、町内の用務のため町役人などの寄り合った所。

②1791年(寛政3)幕府が浅草向柳原に設けて江戸各町の七分積金を取り扱わせた所。

ま‐ちが・う【間違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

①行きちがいになる。くい違う。洒落本、辰巳之園「―・つて、久しうお出合ひもいたさぬ」

②ちがう。誤る。(現代では他動詞的にも用いる)浮世床初「今から遺言にしておかア。もし―・ふと幽霊になつてとつつかア」。「―・った考え」「―・ってもそんなことをしてはいけない」

[二]〔他下二〕

⇒まちがえる(下一)

ま‐ちが・える【間違える】‥チガヘル

〔他下一〕[文]まちが・ふ(下二)

①たがえる。とりちがえる。「相手を―・える」

②あやまつ。しそこなう。「計算を―・える」

まち‐がお【待ち顔】‥ガホ

人などを待っているような顔つきや様子。人待ち顔。

まち‐かがみ【町鑑】

(江戸ではチョウカンとよむ)京・大坂・江戸の市政要覧。町奉行・与力・町年寄・町名主などの名、町名、坂・堀・橋などの名、火消しの纏まといなどを記す。携帯に便利な小型本で京町鑑は17世紀中葉から、大坂・江戸町鑑は18世紀中葉から明治初期まで刊行。

まち‐か・く【待ち懸く】

〔他下二〕

待ちうける。待ちもうける。源氏物語薄雲「渡殿わたどのの口に―・けて」

まち‐かご【町駕籠】

(→)辻つじ駕籠に同じ。

まち‐かた【町方】

①村・山・浦から町を指していう語。

②町または町人に関すること。↔地方じかた

まち‐がた【町形】

亀卜きぼく・骨卜こつぼくで、亀の甲などを焼く際につけるまじないの線。「卜」の字はその象形。→とおかみえみため→まち(麻知)

まち‐がた‐に【待ちがたに】

(→)「待ちがてに」に同じ。古事記中「君―我が着けせる襲おすいの裾に月立たなむよ」

まち‐がて‐に【待ちがてに】

待つに堪えずに。待ちかねて。万葉集5「鶯の―せし梅が花」

まち‐かど【町角・街角】

①街路の曲り角。「―の交番」

②街頭。「―で拾った話題」

まち‐かね【待兼】

①待ちかねること。

②(女房詞)(「来ぬか」の意から)小糠こぬか。

⇒まちかね‐わに【待兼鰐】

まちかね‐やま【待兼山】

①大阪府豊中市にある丘陵。(歌枕)

②転じて、待ちかねたの意のしゃれ。浄瑠璃、本朝廿四孝「四条河原の芝居側。朝はとうからとうからと、―の時鳥、それは町中のじやれ詞」

まち‐か・ねる【待ち兼ねる】

〔他下一〕[文]まちか・ぬ(下二)

来ることが遅くて待ち切れなくなる。今か今かと待つ。待ちあぐむ。待ちわびる。万葉集14「独りや寝ぬらむ吾あを―・ねて」。「吉報を―・ねる」

まちかね‐わに【待兼鰐】

(最初の化石の発見地、大阪大学構内の待兼山に因む)更新世中期に生息した大型のワニ。尾を除いてほぼ完全な骨格が見つかっており、日本のワニ化石としては最初で最大。

⇒まち‐かね【待兼】

まち‐がのう【町狩野】

江戸時代、在野の狩野派画家の総称。→江戸狩野→京狩野

まち‐かぶと【待兜】

できあいの売物のかぶと。

まち‐がまえ【町構え】‥ガマヘ

①(→)町郭まちぐるわに同じ。

②町の構造。

まち‐かま・える【待ち構える】‥カマヘル

〔他下一〕

相手に備え、用意をととのえて待つ。待ちもうける。「敵を―・える」

まち‐ぎ【町着・街着】

町なかに出る時に着る衣服。タウンウェア。

まち‐ぎ【待木】

(→)「待ち」2に同じ。

まち‐きど【町木戸】

警備のため江戸の町々にあった木戸。夜は閉ざした。

まち‐ぎみ【公卿・卿】

(マウチギミの約)

⇒まえつぎみ。景行紀「時に一ひとりの臣まちきみ有り」

まち‐ぎみ【町君】

夜、辻に立って客を誘う売春婦。辻君。

まち‐ぎょうれつ【待ち行列】‥ギヤウ‥

データ構造の一種。最初に入れたデータが最初に取り出せるもの。キュー。FIFO(first-in first-out)ともいう。→スタック

まち‐きん【街金】

(「街の金融業者」の略)消費者金融のうち、支店などを持たない小規模経営のもの。

ま‐ちく【麻竹】

熱帯産の竹の一種。巨大で高さ約20メートル、直径約30センチメートル、節間約60センチメートル。地下茎はあまり伸びず、かたまって生える。肉厚く、外面は緑色、節ごとに多数の枝を生じ、葉も密生。茎で筏いかだ・桶おけ・椅子・柱などを造る。大麻竹。→メンマ

まち‐ぐそく【待具足】

できあいの売物の具足。

まち‐くたび・れる【待ち草臥れる】

〔他下一〕

長く待ってくたびれる。くたびれるくらい長く待つ。

まち‐くだり【町くだり】

町並。浮世草子、好色万金丹「春の都の―、わきて長閑のどかなる人の風俗」

まち‐ぐち【町口】

町の出入口。

まち‐ぐみ【町組】

(チョウグミとも)室町時代の都市で、町々の自治組織。組町。

まち‐くら・す【待ち暮らす】

〔他五〕

人などの来るのを待って日を暮らす。終日待つ。待ちつづける。〈日葡辞書〉

まち‐ぐるわ【町郭】

城郭の内に侍の邸宅などのある区画。町構え。

まち‐げいしゃ【町芸者】

郭くるわにいる芸者に対して、町に住む芸者。

まち‐こうば【町工場】

民家や商家と並んで町なかにある経営規模の小さい工場。

まち‐ごえ【待肥】

基肥もとごえの施し方の一つ。播種はしゅや移植の前に壺肥つぼごえなどで施す。

まち‐こが・れる【待ち焦がれる】

〔他下一〕[文]まちこが・る(下二)

じりじりして待つ。切実な気持で待つ。恋い慕って待つ。「帰国を―・れる」

まち‐ごま【待駒】

①将棋で、相手の王将の逃げ道を予測して、逃げられないようにあらかじめ自分の駒を打つこと。また、その駒。縛り。

②転じて、前もってする手くばり。

まちこ‐まき【真知子巻】

(「君の名は」のヒロインの名から)ショールを頭にかぶり、一端を首に巻くスタイル。1953年の映画公開当時、大流行した。

真知子巻

まち‐ざいわい【待ち幸い】‥ザイハヒ

待ちもうけたさいわい。期待する幸運。愚管抄6「殿は―おぼつかなく」

まち‐ざかな【待肴】

客が来ない前から座席にすえておく肴。

まち‐ざけ【待酒】

来る人に飲ませるために造っておく酒。万葉集4「君がため醸かみし―」

まち‐じかん【待ち時間】

用をたすまでの、待っている時間。「―が長すぎる」

まち‐しゅう【町衆】

(チョウシュ・マチシュとも)室町時代、京都・堺などの都市で町ちょうを構成した商業者・手工業者。酒屋・土倉、下層の公家衆も含み、自治的集団生活を営んだ。近世、町役人など、町内の有力者を指した。好色一代女1「大坂・堺の―、嶋原・四条川原ぐるひの隙に」

まち‐じゅう【町中】‥ヂユウ

①町のうち。

②町の全部。

まち‐じょろう【待女郎】‥ヂヨラウ

婚礼の際、戸口に立って新婦の到着を待ち、手をとって家に導き入れ、また付き添って世話をする女。待女房。待上臈。

マチス【Henri Matisse】

フランスの画家。フォーヴィスム運動を主導。色彩効果を重視した平坦な色面構成と簡潔明快な線による鮮烈な画面を展開。版画や素描の作品も多く、晩年は切り紙絵を制作。20世紀前半の代表的画家の一人。作「オダリスク」、南仏ヴァンスのドミニコ会修道院礼拝堂装飾など。マティス。(1869〜1954)

マチス

提供:ullstein bild/APL

まち‐ざいわい【待ち幸い】‥ザイハヒ

待ちもうけたさいわい。期待する幸運。愚管抄6「殿は―おぼつかなく」

まち‐ざかな【待肴】

客が来ない前から座席にすえておく肴。

まち‐ざけ【待酒】

来る人に飲ませるために造っておく酒。万葉集4「君がため醸かみし―」

まち‐じかん【待ち時間】

用をたすまでの、待っている時間。「―が長すぎる」

まち‐しゅう【町衆】

(チョウシュ・マチシュとも)室町時代、京都・堺などの都市で町ちょうを構成した商業者・手工業者。酒屋・土倉、下層の公家衆も含み、自治的集団生活を営んだ。近世、町役人など、町内の有力者を指した。好色一代女1「大坂・堺の―、嶋原・四条川原ぐるひの隙に」

まち‐じゅう【町中】‥ヂユウ

①町のうち。

②町の全部。

まち‐じょろう【待女郎】‥ヂヨラウ

婚礼の際、戸口に立って新婦の到着を待ち、手をとって家に導き入れ、また付き添って世話をする女。待女房。待上臈。

マチス【Henri Matisse】

フランスの画家。フォーヴィスム運動を主導。色彩効果を重視した平坦な色面構成と簡潔明快な線による鮮烈な画面を展開。版画や素描の作品も多く、晩年は切り紙絵を制作。20世紀前半の代表的画家の一人。作「オダリスク」、南仏ヴァンスのドミニコ会修道院礼拝堂装飾など。マティス。(1869〜1954)

マチス

提供:ullstein bild/APL

まち・ず【待ち出】‥ヅ

〔他下二〕

「まちいづ」に同じ。

まち‐すぐ・す【待ち過す】

〔他四〕

待って月日をすごす。月日の立つのを待つ。源氏物語桐壺「―・す月日に添へて」

まち‐すじ【町筋】‥スヂ

町のとおり筋。町どおり。日本永代蔵4「広き―に只壱人」

まち‐そだち【町育ち】

町家で育つこと。また、その人。

まちだ【町田】

東京都西郊、多摩丘陵と相模原台地にまたがる市。もと生糸の取引地。東京の衛星都市。人口40万6千。

まちだ【町田】

姓氏の一つ。

⇒まちだ‐かしょう【町田嘉章】

⇒まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】

まち‐だい【町代】

江戸時代、京都の町役人の一つ。年寄3をひきいて町々の取締りに当たった。→ちょうだい

まち‐たいくつ【待ち退屈】

長く待って退屈すること。

まち‐だか【襠高】

襠高袴の略。

⇒まちだか‐ばかま【襠高袴】

まちだ‐かしょう【町田嘉章】‥シヤウ

邦楽・民謡研究家。晩年、佳声と改名。群馬県生れ。東京美術学校卒。東京放送局で邦楽担当。全国の民謡採集・研究に従事。編著「日本民謡大観」(1944〜80年刊)。(1888〜1981)

⇒まちだ【町田】

まちだか‐ばかま【襠高袴】

襠の位置を高くした袴。多く乗馬に用いる。馬乗袴。

⇒まち‐だか【襠高】

まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】‥ヂ

政党政治家。秋田生れ。東大卒。1895年(明治28)東洋経済新報社を創設。若槻・浜口・岡田各内閣の農相・商工相。1935年民政党最後の総裁。第二次大戦後、日本進歩党総裁。(1863〜1946)

⇒まちだ【町田】

まち‐つ・く【待ち付く】

〔他下二〕

待った上で目的の時または人に際会する。枕草子28「からうじて―・けて」

まち‐づくし【町尽し】

町の名を列挙したもの。特に、いろはの仮名手本の末に、京都の一条から九条に至る町小路の名を列挙したもの。

まち‐つく・す【待ち尽す】

〔他四〕

懸命に待ちつづける。日葡辞書「ココロヲツクイテ、スジッ(数日)マチツクイタ」

まち‐づくり【町作り】

①町の屋並。本朝二十不孝「―も次第にさびしくなりぬ」

②行政が行う総合的な市街地の整備・開発。住民が主体となって行うものもいう。

ま‐ちっと

〔副〕

マチトの促音化。天草本平家物語「その女院のおことをも―お語りあれ」

まち‐づれ【待ち連れ】

待ち合わせた仲間。狂言、宗論「この所に―のあつたをはつたと忘れて」

ま‐ちと

〔副〕

今少し。もう少し。まちっと。醒睡笑「―堪こらへられたれば」

まち‐どうじょう【町道場】‥ダウヂヤウ

①市中にある小さい仏堂。

②市中にあって武芸を教えるところ。

まち‐どうしん【町同心】

江戸町奉行の配下の同心。

まち‐どお【待ち遠】‥ドホ

待ち遠しいこと。貫之集「山里は―にこそ花は咲きけれ」。「お―さま」

まち‐どおし・い【待ち遠しい】‥ドホシイ

〔形〕[文]まちどほ・し(シク)

待つのが長く感じられる。心待ちに待っている。〈文明本節用集〉。「春が―・い」

まち‐どころ【町所】

①その人の在住している町内。住所。

②町年寄が詰めて会議をし、町内の諸事を執り行う所。

まち‐どしより【町年寄】

江戸時代、江戸・大坂・長崎などに置かれた上席の町役人の称。町奉行の支配を受け、江戸では町名主の上にあって統轄。大坂のそれは惣年寄と称し、町年寄といえば江戸の町名主に相当する。→江戸町年寄

まちとり‐がお【待取り顔】‥ガホ

待ち受けているような顔つき。

まち‐と・る【待ち取る】

〔他四〕

①待ち受けて捕らえる。待ち受けて殺す。神武紀「饗みあえたてまつらむと請もうすに因りて作難まちとらむとす」

②待ち受ける。源氏物語紅葉賀「―・りたる楽のにぎははしきに」

まち‐なか【町中】

町のなか。町家のあるところ。

まちなし‐ばかま【襠無し袴】

襠まちをつけず、スカート状にした袴。行灯あんどん袴・女袴など。

まち‐なぬし【町名主】

江戸時代、城下町などで町を支配した町役人。年寄・検断・町代ちょうだい・肝煎きもいりなどとも称した。江戸では、町年寄三家の下に各町に町名主が置かれ、御触の伝達、人別の調査、紛争の仲介や訴訟出廷の際の付添いなどに従事。京都では各組町に置かれた町代と各町の町年寄が、大坂では大坂三郷惣年寄の下に各町に置かれた町年寄が、これらの職務を執行。→名主3

まち‐なみ【町並・街並】

町に人家が軒をつらねて建っている様子。また、そのところ。「昔ながらの―」→ちょうなみ

まち・ず【待ち出】‥ヅ

〔他下二〕

「まちいづ」に同じ。

まち‐すぐ・す【待ち過す】

〔他四〕

待って月日をすごす。月日の立つのを待つ。源氏物語桐壺「―・す月日に添へて」

まち‐すじ【町筋】‥スヂ

町のとおり筋。町どおり。日本永代蔵4「広き―に只壱人」

まち‐そだち【町育ち】

町家で育つこと。また、その人。

まちだ【町田】

東京都西郊、多摩丘陵と相模原台地にまたがる市。もと生糸の取引地。東京の衛星都市。人口40万6千。

まちだ【町田】

姓氏の一つ。

⇒まちだ‐かしょう【町田嘉章】

⇒まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】

まち‐だい【町代】

江戸時代、京都の町役人の一つ。年寄3をひきいて町々の取締りに当たった。→ちょうだい

まち‐たいくつ【待ち退屈】

長く待って退屈すること。

まち‐だか【襠高】

襠高袴の略。

⇒まちだか‐ばかま【襠高袴】

まちだ‐かしょう【町田嘉章】‥シヤウ

邦楽・民謡研究家。晩年、佳声と改名。群馬県生れ。東京美術学校卒。東京放送局で邦楽担当。全国の民謡採集・研究に従事。編著「日本民謡大観」(1944〜80年刊)。(1888〜1981)

⇒まちだ【町田】

まちだか‐ばかま【襠高袴】

襠の位置を高くした袴。多く乗馬に用いる。馬乗袴。

⇒まち‐だか【襠高】

まちだ‐ちゅうじ【町田忠治】‥ヂ

政党政治家。秋田生れ。東大卒。1895年(明治28)東洋経済新報社を創設。若槻・浜口・岡田各内閣の農相・商工相。1935年民政党最後の総裁。第二次大戦後、日本進歩党総裁。(1863〜1946)

⇒まちだ【町田】

まち‐つ・く【待ち付く】

〔他下二〕

待った上で目的の時または人に際会する。枕草子28「からうじて―・けて」

まち‐づくし【町尽し】

町の名を列挙したもの。特に、いろはの仮名手本の末に、京都の一条から九条に至る町小路の名を列挙したもの。

まち‐つく・す【待ち尽す】

〔他四〕

懸命に待ちつづける。日葡辞書「ココロヲツクイテ、スジッ(数日)マチツクイタ」

まち‐づくり【町作り】

①町の屋並。本朝二十不孝「―も次第にさびしくなりぬ」

②行政が行う総合的な市街地の整備・開発。住民が主体となって行うものもいう。

ま‐ちっと

〔副〕

マチトの促音化。天草本平家物語「その女院のおことをも―お語りあれ」

まち‐づれ【待ち連れ】

待ち合わせた仲間。狂言、宗論「この所に―のあつたをはつたと忘れて」

ま‐ちと

〔副〕

今少し。もう少し。まちっと。醒睡笑「―堪こらへられたれば」

まち‐どうじょう【町道場】‥ダウヂヤウ

①市中にある小さい仏堂。

②市中にあって武芸を教えるところ。

まち‐どうしん【町同心】

江戸町奉行の配下の同心。

まち‐どお【待ち遠】‥ドホ

待ち遠しいこと。貫之集「山里は―にこそ花は咲きけれ」。「お―さま」

まち‐どおし・い【待ち遠しい】‥ドホシイ

〔形〕[文]まちどほ・し(シク)

待つのが長く感じられる。心待ちに待っている。〈文明本節用集〉。「春が―・い」

まち‐どころ【町所】

①その人の在住している町内。住所。

②町年寄が詰めて会議をし、町内の諸事を執り行う所。

まち‐どしより【町年寄】

江戸時代、江戸・大坂・長崎などに置かれた上席の町役人の称。町奉行の支配を受け、江戸では町名主の上にあって統轄。大坂のそれは惣年寄と称し、町年寄といえば江戸の町名主に相当する。→江戸町年寄

まちとり‐がお【待取り顔】‥ガホ

待ち受けているような顔つき。

まち‐と・る【待ち取る】

〔他四〕

①待ち受けて捕らえる。待ち受けて殺す。神武紀「饗みあえたてまつらむと請もうすに因りて作難まちとらむとす」

②待ち受ける。源氏物語紅葉賀「―・りたる楽のにぎははしきに」

まち‐なか【町中】

町のなか。町家のあるところ。

まちなし‐ばかま【襠無し袴】

襠まちをつけず、スカート状にした袴。行灯あんどん袴・女袴など。

まち‐なぬし【町名主】

江戸時代、城下町などで町を支配した町役人。年寄・検断・町代ちょうだい・肝煎きもいりなどとも称した。江戸では、町年寄三家の下に各町に町名主が置かれ、御触の伝達、人別の調査、紛争の仲介や訴訟出廷の際の付添いなどに従事。京都では各組町に置かれた町代と各町の町年寄が、大坂では大坂三郷惣年寄の下に各町に置かれた町年寄が、これらの職務を執行。→名主3

まち‐なみ【町並・街並】

町に人家が軒をつらねて建っている様子。また、そのところ。「昔ながらの―」→ちょうなみ

また‐のや【股野矢】🔗⭐🔉

また‐のや【股野矢】

(→)狩股かりまたに同じ。

また‐び【股火・胯火】🔗⭐🔉

また‐び【股火・胯火】

火鉢・行火あんかなどの火にまたがるようにしてあたること。

また‐ひばち【股火鉢】🔗⭐🔉

また‐ひばち【股火鉢】

火鉢にまたがるようにしてあたること。

また‐ぼとけ【股仏】🔗⭐🔉

また‐ぼとけ【股仏】

(東北・佐渡で)最終年忌、三十三年忌あるいは五十年忌に墓地に立てる二股の塔婆。

また‐めがね【股眼鏡】🔗⭐🔉

また‐めがね【股眼鏡】

上体をかがめて、開いた股の間に景色が見えるようにすること。またのぞき。

また‐わり【股割】🔗⭐🔉

また‐わり【股割】

相撲の稽古で、股関節を柔らかくするために大きく股を開き、そのまま上半身を地面につけること。

もも【股・腿】🔗⭐🔉

もも【股・腿】

脚の、膝よりも上の部分。〈新撰字鏡1〉

⇒股を割いて腹に充たす

もも‐だち【股立】🔗⭐🔉

もも‐だち【股立】

袴はかまの左右の、腰の側面にあたる明きの縫止めの所。

⇒股立を取る

○股立を取るももだちをとる

袴の左右の股立をつまみ上げて腰の紐に挟む。

⇒もも‐だち【股立】

○股立を取るももだちをとる🔗⭐🔉

○股立を取るももだちをとる

袴の左右の股立をつまみ上げて腰の紐に挟む。

⇒もも‐だち【股立】

もも‐たび【百度】

ひゃくど。多くの度数。源氏物語若菜下「柳の葉を―射あてつべき舎人ども」

もも‐たらず【百足らず】

〔枕〕

「やそ(八十)」「い(五十)」、転じて「い」「や」などにかかる。

もも‐だ・る【百足る】

〔自四〕

(後には清音も)多く足り備わる。ももちだる。古事記下「―・る槻つきが枝えは」

ももたろう【桃太郎】‥ラウ

昔話の一つ。桃の中から生まれた桃太郎が、犬・猿・雉きじを連れて鬼ヶ島の鬼を退治するという話。室町時代の成立で、時代色を濃く反映し、忠孝勇武の徳を謳歌する。

もも‐ち【百千】

物事の数の多いこと。今昔物語集25「―に此の奴を切り刻みたりとも」

⇒ももち‐たび【百千度】

⇒ももち‐どり【百千鳥】

ももち‐たび【百千度】

度数の甚だ多いこと。万葉集4「―恋ふといふとも」

⇒もも‐ち【百千】

ももち‐だ・る【百千足る】

〔自四〕

(→)「ももだる」に同じ。応神紀「―・る家庭やにわも見ゆ」

ももち‐どり【百千鳥】

①多くの鳥。いろいろの鳥。万葉集16「榎えの実もり喫はむ―」

②千鳥の異称。和泉式部集「友をなみ川瀬にのみぞ立ちゐける―とは誰かいひけむ」

③鶯うぐいすの異称。古今伝授の三鳥の一つ。〈[季]春〉。拾遺和歌集愚草下「―こづたふ竹のよの程も」

⇒もも‐ち【百千】

もも‐づ‐しま【百づ島】

多くの島々。万葉集14「―足柄小舟歩き多み」

もも‐づたう【百伝ふ】‥ヅタフ

〔枕〕

「い(五十)」「やそ(八十)」「ぬて(鐸)」「つぬが(角鹿)」「わたらひ(度会)」などにかかる。

もも‐つづり【百綴り】

いろいろと多くつぎ合わせたこと。また、その衣。つづれのきぬ。

もも‐て【百手】

①さまざまの手段。種々の工夫。

②射術で、矢数200隻せきをいう。矢2隻を1手とする。

⇒ももて‐まつり【百手祭】

ももて‐まつり【百手祭】

的射まといの行事。部落または家筋の代表者が神前で勝負を争う。200隻の矢を射る。

⇒もも‐て【百手】

もも‐ど【百度】

(「ももどじき」の略)(→)「ひゃくどじき(百度食)」に同じ。

もも‐とせ【百歳】

100年。また、多くの年。万葉集4「―に老い舌出でてよよむとも」

もも‐とり【百鳥】

多くの鳥。いろいろの鳥。ももちどり。万葉集5「―の声のこほしき春来るらし」

ももとり‐の‐つくえ【百取の机】

数多くの物をのせた机。神代紀上「―に貯あさへて」

もも‐なが【股長】

足を伸ばすこと。一説に、「百長」で、いつまでも長くの意。古事記上「―に寝いは寝なさむを」

もも‐ぬき【股貫】

股貫沓ぐつの略。

⇒ももぬき‐ぐつ【股貫沓】

ももぬき‐ぐつ【股貫沓】

股のあたりまで履き入れる皮製の深沓。

⇒もも‐ぬき【股貫】

もものい【桃井】‥ヰ

姓氏の一つ。足利氏の一門。

⇒もものい‐こうわかまる【桃井幸若丸】

⇒もものい‐しゅんぞう【桃井春蔵】

もものい‐こうわかまる【桃井幸若丸】‥ヰカウ‥

室町中期、幸若舞の祖。名は直詮。幸若丸は幼名。越前の人。天性美声で、曲舞くせまい・平曲(平家琵琶)・声明しょうみょうなどの曲節をとりいれ、軍記物・草子物に自ら節付けして、幸若舞を創始したという。(1393〜1470または1403〜1480)

⇒もものい【桃井】

もものい‐しゅんぞう【桃井春蔵】‥ヰ‥ザウ

幕末の剣客。名は直正。沼津藩士の家に生まれ、鏡新明智流士学館に入門。4代目を継ぎ、江戸一流の名声を得た。のち幕府講武所で指導。(1825〜1885)

⇒もものい【桃井】

もも‐の‐さかずき【桃の盃】‥サカヅキ

桃の節句に酒をくむ盃。為尹ためただ千首「弥生の三日の月の影はや差しそへよ―」

もも‐の‐さけ【桃の酒】

桃の花を浸した酒。3月3日にこれを飲めば百病を除くという。

もも‐の‐せっく【桃の節句】

3月3日の節句をいう。上巳じょうし。〈[季]春〉

もも‐の‐つかさ【百官】

多くのつかさ人。ひゃっかん。崇神紀「其れ群卿まちきみたち百僚もものつかさ」

もも‐の‐ゆみ【桃の弓】

桃の木で作った弓。追儺ついなの時、鬼を射るのに用いた。

もも‐はがき【百羽掻き】

鴫しぎが羽を幾たびも嘴くちばしでかくこと。物事の回数の多いことにたとえる。古今和歌集恋「暁の鴫のはねがき―」

もも‐はばき【股脛巾】

(→)股引ももひきに同じ。

もも‐ひき【股引】

①(→)「さるまた」に同じ。

②両の股を通してはく狭い筒状の下ばき。〈[季]冬〉

⇒ももひき‐がけ【股引掛け】

ももひき‐がけ【股引掛け】

股引をつけたままであること。

⇒もも‐ひき【股引】

もも‐ふね【百船】

たくさんの船。万葉集6「―の過ぎて往くべき浜にあらなくに」

もも‐まゆ【桃眉】

桃の実のような黛まゆずみを薄く額に二つかいたもの。

もも‐や【百矢】

矢櫃やびつに百筋入れた用意の矢。

もも‐やから【百族】

商人の異称。〈倭名類聚鈔2〉

もも‐やそ‐がみ【百八十神】

多くの神々。

もも‐やま【桃山】

白餡しろあんに砂糖・卵黄と少量のみじん粉を練りまぜて焼き上げた和菓子。餡を包んだものもある。

桃山

撮影:関戸 勇

ももやま【桃山】

京都市伏見区の地名。伏見の中心街の南東に当たり、伏見城の廃址に桃が多く植えられたため、この称が起こったという。明治天皇の伏見桃山陵、昭憲皇太后の伏見桃山東陵がある。

⇒ももやま‐じだい【桃山時代】

ももやま‐じだい【桃山時代】

時代区分の一つ。16世紀後半、豊臣秀吉が政権を握っていた約20年間の時期。美術史上は安土あづち桃山時代から江戸初期を含め、中世から近世への過渡期として重要。特に豪壮な城郭・殿邸・社寺の造営やその内部を飾る障壁画が発達。また、民衆の生活を示す風俗画の展開、陶芸・漆工・染織など工芸技術の進歩も著しい。

⇒ももやま【桃山】

もも‐ゆ【桃湯】

夏の土用中に桃の葉を入れて沸かした浴湯。汗疹あせもを治す効があるという。浮世風呂2序「残暑の―蹟篇あとへんなるべし」

もも‐よ【百代・百世】

①多くの年月。長い年月。万葉集6「―にも易かわるましじき大宮どころ」

②転じて、多くの年齢。長命。

⇒ももよ‐ぐさ【百代草】

⇒ももよ‐ばな【百代花】

もも‐よ【百夜】

多くの夜。万葉集4「今夜こよいの早くあけなばすべをなみ秋の―を願ひつるかも」

ももよ‐ぐさ【百代草】

草の名。未詳。ムカシヨモギ・菊・露草などの説がある。万葉集20「父母が殿のしりへの―百代いでませわがきたるまで」

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐よせ【股寄】

太刀の、雨覆あまおおいのこと。

ももよ‐ばな【百代花】

百代草の花。「忍草しのぶぐさや旋覆花おぐるまの榻しじのはしがき―」(狂言歌謡)

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐われ【桃割れ】

16、7歳位の少女の髪の結い方。左右に髪を分けて輪にして後頭上部で結び、鬢びんをふくらませたもの。明治・大正期に行われた。幸田露伴、いさなとり「花簪の大きなるを、此頃此辺ここらへ流行はやりて来たる―といふ髷まげにさして」

桃割れ

ももやま【桃山】

京都市伏見区の地名。伏見の中心街の南東に当たり、伏見城の廃址に桃が多く植えられたため、この称が起こったという。明治天皇の伏見桃山陵、昭憲皇太后の伏見桃山東陵がある。

⇒ももやま‐じだい【桃山時代】

ももやま‐じだい【桃山時代】

時代区分の一つ。16世紀後半、豊臣秀吉が政権を握っていた約20年間の時期。美術史上は安土あづち桃山時代から江戸初期を含め、中世から近世への過渡期として重要。特に豪壮な城郭・殿邸・社寺の造営やその内部を飾る障壁画が発達。また、民衆の生活を示す風俗画の展開、陶芸・漆工・染織など工芸技術の進歩も著しい。

⇒ももやま【桃山】

もも‐ゆ【桃湯】

夏の土用中に桃の葉を入れて沸かした浴湯。汗疹あせもを治す効があるという。浮世風呂2序「残暑の―蹟篇あとへんなるべし」

もも‐よ【百代・百世】

①多くの年月。長い年月。万葉集6「―にも易かわるましじき大宮どころ」

②転じて、多くの年齢。長命。

⇒ももよ‐ぐさ【百代草】

⇒ももよ‐ばな【百代花】

もも‐よ【百夜】

多くの夜。万葉集4「今夜こよいの早くあけなばすべをなみ秋の―を願ひつるかも」

ももよ‐ぐさ【百代草】

草の名。未詳。ムカシヨモギ・菊・露草などの説がある。万葉集20「父母が殿のしりへの―百代いでませわがきたるまで」

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐よせ【股寄】

太刀の、雨覆あまおおいのこと。

ももよ‐ばな【百代花】

百代草の花。「忍草しのぶぐさや旋覆花おぐるまの榻しじのはしがき―」(狂言歌謡)

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐われ【桃割れ】

16、7歳位の少女の髪の結い方。左右に髪を分けて輪にして後頭上部で結び、鬢びんをふくらませたもの。明治・大正期に行われた。幸田露伴、いさなとり「花簪の大きなるを、此頃此辺ここらへ流行はやりて来たる―といふ髷まげにさして」

桃割れ

ももやま【桃山】

京都市伏見区の地名。伏見の中心街の南東に当たり、伏見城の廃址に桃が多く植えられたため、この称が起こったという。明治天皇の伏見桃山陵、昭憲皇太后の伏見桃山東陵がある。

⇒ももやま‐じだい【桃山時代】

ももやま‐じだい【桃山時代】

時代区分の一つ。16世紀後半、豊臣秀吉が政権を握っていた約20年間の時期。美術史上は安土あづち桃山時代から江戸初期を含め、中世から近世への過渡期として重要。特に豪壮な城郭・殿邸・社寺の造営やその内部を飾る障壁画が発達。また、民衆の生活を示す風俗画の展開、陶芸・漆工・染織など工芸技術の進歩も著しい。

⇒ももやま【桃山】

もも‐ゆ【桃湯】

夏の土用中に桃の葉を入れて沸かした浴湯。汗疹あせもを治す効があるという。浮世風呂2序「残暑の―蹟篇あとへんなるべし」

もも‐よ【百代・百世】

①多くの年月。長い年月。万葉集6「―にも易かわるましじき大宮どころ」

②転じて、多くの年齢。長命。

⇒ももよ‐ぐさ【百代草】

⇒ももよ‐ばな【百代花】

もも‐よ【百夜】

多くの夜。万葉集4「今夜こよいの早くあけなばすべをなみ秋の―を願ひつるかも」

ももよ‐ぐさ【百代草】

草の名。未詳。ムカシヨモギ・菊・露草などの説がある。万葉集20「父母が殿のしりへの―百代いでませわがきたるまで」

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐よせ【股寄】

太刀の、雨覆あまおおいのこと。

ももよ‐ばな【百代花】

百代草の花。「忍草しのぶぐさや旋覆花おぐるまの榻しじのはしがき―」(狂言歌謡)

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐われ【桃割れ】

16、7歳位の少女の髪の結い方。左右に髪を分けて輪にして後頭上部で結び、鬢びんをふくらませたもの。明治・大正期に行われた。幸田露伴、いさなとり「花簪の大きなるを、此頃此辺ここらへ流行はやりて来たる―といふ髷まげにさして」

桃割れ

ももやま【桃山】

京都市伏見区の地名。伏見の中心街の南東に当たり、伏見城の廃址に桃が多く植えられたため、この称が起こったという。明治天皇の伏見桃山陵、昭憲皇太后の伏見桃山東陵がある。

⇒ももやま‐じだい【桃山時代】

ももやま‐じだい【桃山時代】

時代区分の一つ。16世紀後半、豊臣秀吉が政権を握っていた約20年間の時期。美術史上は安土あづち桃山時代から江戸初期を含め、中世から近世への過渡期として重要。特に豪壮な城郭・殿邸・社寺の造営やその内部を飾る障壁画が発達。また、民衆の生活を示す風俗画の展開、陶芸・漆工・染織など工芸技術の進歩も著しい。

⇒ももやま【桃山】

もも‐ゆ【桃湯】

夏の土用中に桃の葉を入れて沸かした浴湯。汗疹あせもを治す効があるという。浮世風呂2序「残暑の―蹟篇あとへんなるべし」

もも‐よ【百代・百世】

①多くの年月。長い年月。万葉集6「―にも易かわるましじき大宮どころ」

②転じて、多くの年齢。長命。

⇒ももよ‐ぐさ【百代草】

⇒ももよ‐ばな【百代花】

もも‐よ【百夜】

多くの夜。万葉集4「今夜こよいの早くあけなばすべをなみ秋の―を願ひつるかも」

ももよ‐ぐさ【百代草】

草の名。未詳。ムカシヨモギ・菊・露草などの説がある。万葉集20「父母が殿のしりへの―百代いでませわがきたるまで」

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐よせ【股寄】

太刀の、雨覆あまおおいのこと。

ももよ‐ばな【百代花】

百代草の花。「忍草しのぶぐさや旋覆花おぐるまの榻しじのはしがき―」(狂言歌謡)

⇒もも‐よ【百代・百世】

もも‐われ【桃割れ】

16、7歳位の少女の髪の結い方。左右に髪を分けて輪にして後頭上部で結び、鬢びんをふくらませたもの。明治・大正期に行われた。幸田露伴、いさなとり「花簪の大きなるを、此頃此辺ここらへ流行はやりて来たる―といふ髷まげにさして」

桃割れ

もも‐なが【股長】🔗⭐🔉

もも‐なが【股長】

足を伸ばすこと。一説に、「百長」で、いつまでも長くの意。古事記上「―に寝いは寝なさむを」

もも‐ぬき【股貫】🔗⭐🔉

もも‐ぬき【股貫】

股貫沓ぐつの略。

⇒ももぬき‐ぐつ【股貫沓】

ももぬき‐ぐつ【股貫沓】🔗⭐🔉

ももぬき‐ぐつ【股貫沓】

股のあたりまで履き入れる皮製の深沓。

⇒もも‐ぬき【股貫】

もも‐はばき【股脛巾】🔗⭐🔉

もも‐はばき【股脛巾】

(→)股引ももひきに同じ。

もも‐ひき【股引】🔗⭐🔉

もも‐ひき【股引】

①(→)「さるまた」に同じ。

②両の股を通してはく狭い筒状の下ばき。〈[季]冬〉

⇒ももひき‐がけ【股引掛け】

ももひき‐がけ【股引掛け】🔗⭐🔉

ももひき‐がけ【股引掛け】

股引をつけたままであること。

⇒もも‐ひき【股引】

もも‐よせ【股寄】🔗⭐🔉

もも‐よせ【股寄】

太刀の、雨覆あまおおいのこと。

○股を割いて腹に充たすももをさいてはらにみたす🔗⭐🔉

○股を割いて腹に充たすももをさいてはらにみたす

[貞観政要君道「猶なお股を割きて以て腹に啖くらわすがごとし、腹飽きて身斃たおる」]目先の利益だけを考えて、結局、損害を招くことのたとえ。また、自分の利益をはかって、かえって自分自身が倒れるたとえ。

⇒もも【股・腿】

ももんが【鼯鼠】

リス科の哺乳類。ムササビに似るが、小形で、頬の白斑がない。体長15〜20センチメートルほど。眼が大きく、夜行性。毛色は褐色と灰色とがある。日本特産で、本州・四国・九州に分布。北海道にはやや小形のタイリクモモンガがいる。森林にすみ、樹間を滑空する。ももんがあ。ももが。

モモンガ

撮影:小宮輝之

ももんがあ

(歴史的仮名遣モモングワアとも)

①〔動〕(→)モモンガのこと。

②着物をかぶってひじを張り、モモンガのまねをして子供などをおどす時に発する語。「柳から―と出る子かな」(一茶)

③人をののしっていう語。畜生。洒落本、辰巳婦言「勝手にしろエ―め」

ももんじい

①尾の生えているものや毛深いものを嫌っていう語。

②イノシシ・シカなどの肉。浮世床初「―を百目買つてやる筈だが」

③(→)「ももんがあ」2に同じく子供をおどす語。浮世風呂2「早くねんねしな、―が来るよ」

④人をののしっていう語。

ももんじ‐や【ももんじ屋】

江戸時代、イノシシ・シカなどの肉を売った店。

もや

薪にする小枝や葉。粗朶そだ。ぼや。ぼえ。ぼい。滑稽本、続膝栗毛「くわんすの下ナア―くべて」

もや【靄】

①大気中に低く立ちこめた細霧・煙霧など。気象観測では水平視程が1キロメートル以上の場合をいい、1キロメートル未満は霧。「―がかかる」

②かすみ。

も‐や【母屋・身屋・身舎】

①屋の中で主となる所、すなわち廂ひさしの内の中央の間。枕草子39「御帳立てたる―の柱に」

②(大工の語)家の簷のきの内。

③物置・離屋に対して、住居に用いる家。おもや。本屋。

④棟および軒桁のきげたに平行して棰たるきをうける横木。もやげた。

も‐や【喪屋】

①本葬までなきがらを仮におさめて置いて葬式を行う屋。古事記上「―を作りて」

②墓のそばに作って遺族が喪中をすごす家。

も‐や

〔助詞〕

①(係助詞モ・ヤの接続したもの)問いただす意を表す。…も…か。皇極紀「我が手取らす―」

②(係助詞モに間投助詞ヤの接続したもの)強い詠嘆を表す。…まあ。万葉集2「吾は―安見児得たり」

もやいモヤヒ

①(「舫い」と書く)もやうこと。船と船とをつなぎ合わせること。もあい。むやい。太平記14「流れ淀うたる浪に筏の―を押切られて」

②(「催合」と書く)

㋐二人以上の者が一緒に仕事をすること。共同。おもやい。洒落本、遊僊窟烟之花「次の間に寝るしんぞうは、三人―のほろかやに」。「―であきないを始める」

㋑部落内の共同作業。また、利益の共同分配。

⇒もやい‐かかり【舫い繋り】

⇒もやい‐ぐい【舫い杭】

⇒もやい‐づな【舫い綱】

⇒もやい‐つめ【舫い詰め】

⇒もやい‐ぶね【舫い船】

⇒もやい‐むすび【舫い結び】

⇒もやい‐やま【もやい山】

もやい‐かかり【舫い繋り】モヤヒ‥

船1隻に錨を入れ、この船に他の船をもやい、またその船に他の船をもやい、幾隻も一緒に碇泊すること。

⇒もやい

もやい‐ぐい【舫い杭】モヤヒグヒ

船をつなぐために河中や河岸に立てた柱。かせ。

⇒もやい

もやい‐づな【舫い綱】モヤヒ‥

船をつなぐ綱。やりて。てやす。

⇒もやい

もやい‐つめ【舫い詰め】モヤヒ‥

多くの船の集まり合っていること。

⇒もやい

もやい‐ぶね【舫い船】モヤヒ‥

①互いにつなぎ合わせて泊まっている船。

②碇泊している船。

⇒もやい

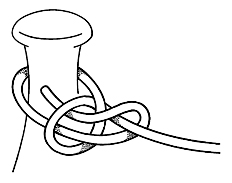

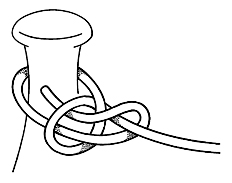

もやい‐むすび【舫い結び】モヤヒ‥

綱の結び方。船をもやうのに用いる。ボーリン(bowline)。

舫い結び

ももんがあ

(歴史的仮名遣モモングワアとも)

①〔動〕(→)モモンガのこと。

②着物をかぶってひじを張り、モモンガのまねをして子供などをおどす時に発する語。「柳から―と出る子かな」(一茶)

③人をののしっていう語。畜生。洒落本、辰巳婦言「勝手にしろエ―め」

ももんじい

①尾の生えているものや毛深いものを嫌っていう語。

②イノシシ・シカなどの肉。浮世床初「―を百目買つてやる筈だが」

③(→)「ももんがあ」2に同じく子供をおどす語。浮世風呂2「早くねんねしな、―が来るよ」

④人をののしっていう語。

ももんじ‐や【ももんじ屋】

江戸時代、イノシシ・シカなどの肉を売った店。

もや

薪にする小枝や葉。粗朶そだ。ぼや。ぼえ。ぼい。滑稽本、続膝栗毛「くわんすの下ナア―くべて」

もや【靄】

①大気中に低く立ちこめた細霧・煙霧など。気象観測では水平視程が1キロメートル以上の場合をいい、1キロメートル未満は霧。「―がかかる」

②かすみ。

も‐や【母屋・身屋・身舎】

①屋の中で主となる所、すなわち廂ひさしの内の中央の間。枕草子39「御帳立てたる―の柱に」

②(大工の語)家の簷のきの内。

③物置・離屋に対して、住居に用いる家。おもや。本屋。

④棟および軒桁のきげたに平行して棰たるきをうける横木。もやげた。

も‐や【喪屋】

①本葬までなきがらを仮におさめて置いて葬式を行う屋。古事記上「―を作りて」

②墓のそばに作って遺族が喪中をすごす家。

も‐や

〔助詞〕

①(係助詞モ・ヤの接続したもの)問いただす意を表す。…も…か。皇極紀「我が手取らす―」

②(係助詞モに間投助詞ヤの接続したもの)強い詠嘆を表す。…まあ。万葉集2「吾は―安見児得たり」

もやいモヤヒ

①(「舫い」と書く)もやうこと。船と船とをつなぎ合わせること。もあい。むやい。太平記14「流れ淀うたる浪に筏の―を押切られて」

②(「催合」と書く)

㋐二人以上の者が一緒に仕事をすること。共同。おもやい。洒落本、遊僊窟烟之花「次の間に寝るしんぞうは、三人―のほろかやに」。「―であきないを始める」

㋑部落内の共同作業。また、利益の共同分配。

⇒もやい‐かかり【舫い繋り】

⇒もやい‐ぐい【舫い杭】

⇒もやい‐づな【舫い綱】

⇒もやい‐つめ【舫い詰め】

⇒もやい‐ぶね【舫い船】

⇒もやい‐むすび【舫い結び】

⇒もやい‐やま【もやい山】

もやい‐かかり【舫い繋り】モヤヒ‥

船1隻に錨を入れ、この船に他の船をもやい、またその船に他の船をもやい、幾隻も一緒に碇泊すること。

⇒もやい

もやい‐ぐい【舫い杭】モヤヒグヒ

船をつなぐために河中や河岸に立てた柱。かせ。

⇒もやい

もやい‐づな【舫い綱】モヤヒ‥

船をつなぐ綱。やりて。てやす。

⇒もやい

もやい‐つめ【舫い詰め】モヤヒ‥

多くの船の集まり合っていること。

⇒もやい

もやい‐ぶね【舫い船】モヤヒ‥

①互いにつなぎ合わせて泊まっている船。

②碇泊している船。

⇒もやい

もやい‐むすび【舫い結び】モヤヒ‥

綱の結び方。船をもやうのに用いる。ボーリン(bowline)。

舫い結び

⇒もやい

もやい‐やま【もやい山】モヤヒ‥

部落で共有する山林。

⇒もやい

もや・うモヤフ

〔他五〕

①(「舫う」と書く)船と船とをつなぎ合わせる。杭などに船をつなぐ。むやう。夫木和歌抄8「船をぞ―・ふ五月雨の頃」。「川岸の杭に船を―・う」

②(「催合う」と書く)寄り合って共同で事をする。太閤記3「小屋を小路小路―・つて作り並べ」

もや‐くや

①ごたつき。紛糾。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「さつきにからの―寝られはせまい」

②心がうつうつとして晴れないこと。胸のこだわり。浄瑠璃、関取千両幟「胸の―さつぱりと」

もやく・る

〔自四〕

①ごたごたする。騒ぎ立てる。浄瑠璃、曾根崎「跡の月から―・り出し」

②気がむしゃくしゃする。浄瑠璃、今宮の心中「気も―・つて蒸し暑き材木納屋に立ちかくれ」

もや‐げた【母屋桁】

(→)「もや(母屋)」4に同じ。

もやし【萌やし・糵】

豆・麦などの種子を水に浸して発芽・軟白させたもの。また、その状態。食用。〈本草和名〉

⇒もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやしのように、体力のない、ひよわな子供をいう語。

⇒もやし【萌やし・糵】

もや・す【萌やす・糵す】

〔他五〕

①地味を肥やして芽が出るようにする。地蔵十輪経元慶点「坏器を陶ねうし、石田を沃モヤシたまひぬ」

②芽を出させる。もやしを造る。

もや・す【税す】

〔自四〕

税をかける。法華経玄賛平安中期点「切韻には估は市にして税モヤスぞといへり」

もや・す【燃やす】

〔他五〕

①燃えるようにする。たく。もす。三蔵法師伝承徳点「重ねて智炬を燃モヤシ、再び法幢を立つ」。「紙屑を―・す」

②気力・情熱をかき立てる。「ファイトを―・す」

もや‐つき

①むかむかすること。むかつき。西鶴織留4「腹に―が出来まして」

②ごたごた。騒ぎ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「あづまが客を切つたと町の―」

もや‐つ・く

〔自五〕

(→)「もやくる」に同じ。

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ

大饗のうち、母屋で行うもの。年中行事歌合「大臣の―は年を経て行ひ侍りしぞかし」↔庇ひさしの大饗

もや‐もや

①(疑問・推量の助詞モ・ヤを重ねた語から)分明でないさま。不確実なさま。朦朧。「―した内部事情」

②頭の働きが鈍っていたり気分・雰囲気などが重苦しかったりするさま。思いわずらって心がむすぼれるさま。「頭が―する」「心の中に―が残る」

③色情がむらむらと起こるさま。好色五人女1「数々の通はせ文、清十郎も―となりて」

④毛・草などの乱れて茂っているさま。

⑤湯気や煙などが立ちこめてあたりがぼんやりするさま。「湯気が―とあがる」

⑥ごたごた。もめごと。歌舞伎、韓人漢文手管始「様子を聞いた―」

⇒もやもや‐びょう【もやもや病】

⇒もやもやもあらず

もやもや‐びょう【もやもや病】‥ビヤウ

脳底の内頸動脈末梢から前・中大脳動脈起始部にかけて閉塞を生じ、代償的にその周囲に異常な血管網が形成される疾患。異常血管網がもやもやとしていることによる名称。半数が15歳以下の小児に起こり、脳虚血発作および梗塞を来す。成人例では頭蓋内出血が多い。原因不明。脳底部異常血管網症。

⇒もや‐もや

⇒もやい

もやい‐やま【もやい山】モヤヒ‥

部落で共有する山林。

⇒もやい

もや・うモヤフ

〔他五〕

①(「舫う」と書く)船と船とをつなぎ合わせる。杭などに船をつなぐ。むやう。夫木和歌抄8「船をぞ―・ふ五月雨の頃」。「川岸の杭に船を―・う」

②(「催合う」と書く)寄り合って共同で事をする。太閤記3「小屋を小路小路―・つて作り並べ」

もや‐くや

①ごたつき。紛糾。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「さつきにからの―寝られはせまい」

②心がうつうつとして晴れないこと。胸のこだわり。浄瑠璃、関取千両幟「胸の―さつぱりと」

もやく・る

〔自四〕

①ごたごたする。騒ぎ立てる。浄瑠璃、曾根崎「跡の月から―・り出し」

②気がむしゃくしゃする。浄瑠璃、今宮の心中「気も―・つて蒸し暑き材木納屋に立ちかくれ」

もや‐げた【母屋桁】

(→)「もや(母屋)」4に同じ。

もやし【萌やし・糵】

豆・麦などの種子を水に浸して発芽・軟白させたもの。また、その状態。食用。〈本草和名〉

⇒もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやしのように、体力のない、ひよわな子供をいう語。

⇒もやし【萌やし・糵】

もや・す【萌やす・糵す】

〔他五〕

①地味を肥やして芽が出るようにする。地蔵十輪経元慶点「坏器を陶ねうし、石田を沃モヤシたまひぬ」

②芽を出させる。もやしを造る。

もや・す【税す】

〔自四〕

税をかける。法華経玄賛平安中期点「切韻には估は市にして税モヤスぞといへり」

もや・す【燃やす】

〔他五〕

①燃えるようにする。たく。もす。三蔵法師伝承徳点「重ねて智炬を燃モヤシ、再び法幢を立つ」。「紙屑を―・す」

②気力・情熱をかき立てる。「ファイトを―・す」

もや‐つき

①むかむかすること。むかつき。西鶴織留4「腹に―が出来まして」

②ごたごた。騒ぎ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「あづまが客を切つたと町の―」

もや‐つ・く

〔自五〕

(→)「もやくる」に同じ。

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ

大饗のうち、母屋で行うもの。年中行事歌合「大臣の―は年を経て行ひ侍りしぞかし」↔庇ひさしの大饗

もや‐もや

①(疑問・推量の助詞モ・ヤを重ねた語から)分明でないさま。不確実なさま。朦朧。「―した内部事情」

②頭の働きが鈍っていたり気分・雰囲気などが重苦しかったりするさま。思いわずらって心がむすぼれるさま。「頭が―する」「心の中に―が残る」

③色情がむらむらと起こるさま。好色五人女1「数々の通はせ文、清十郎も―となりて」

④毛・草などの乱れて茂っているさま。

⑤湯気や煙などが立ちこめてあたりがぼんやりするさま。「湯気が―とあがる」

⑥ごたごた。もめごと。歌舞伎、韓人漢文手管始「様子を聞いた―」

⇒もやもや‐びょう【もやもや病】

⇒もやもやもあらず

もやもや‐びょう【もやもや病】‥ビヤウ

脳底の内頸動脈末梢から前・中大脳動脈起始部にかけて閉塞を生じ、代償的にその周囲に異常な血管網が形成される疾患。異常血管網がもやもやとしていることによる名称。半数が15歳以下の小児に起こり、脳虚血発作および梗塞を来す。成人例では頭蓋内出血が多い。原因不明。脳底部異常血管網症。

⇒もや‐もや

ももんがあ

(歴史的仮名遣モモングワアとも)

①〔動〕(→)モモンガのこと。

②着物をかぶってひじを張り、モモンガのまねをして子供などをおどす時に発する語。「柳から―と出る子かな」(一茶)

③人をののしっていう語。畜生。洒落本、辰巳婦言「勝手にしろエ―め」

ももんじい

①尾の生えているものや毛深いものを嫌っていう語。

②イノシシ・シカなどの肉。浮世床初「―を百目買つてやる筈だが」

③(→)「ももんがあ」2に同じく子供をおどす語。浮世風呂2「早くねんねしな、―が来るよ」

④人をののしっていう語。

ももんじ‐や【ももんじ屋】

江戸時代、イノシシ・シカなどの肉を売った店。

もや

薪にする小枝や葉。粗朶そだ。ぼや。ぼえ。ぼい。滑稽本、続膝栗毛「くわんすの下ナア―くべて」

もや【靄】

①大気中に低く立ちこめた細霧・煙霧など。気象観測では水平視程が1キロメートル以上の場合をいい、1キロメートル未満は霧。「―がかかる」

②かすみ。

も‐や【母屋・身屋・身舎】

①屋の中で主となる所、すなわち廂ひさしの内の中央の間。枕草子39「御帳立てたる―の柱に」

②(大工の語)家の簷のきの内。

③物置・離屋に対して、住居に用いる家。おもや。本屋。

④棟および軒桁のきげたに平行して棰たるきをうける横木。もやげた。

も‐や【喪屋】

①本葬までなきがらを仮におさめて置いて葬式を行う屋。古事記上「―を作りて」

②墓のそばに作って遺族が喪中をすごす家。

も‐や

〔助詞〕

①(係助詞モ・ヤの接続したもの)問いただす意を表す。…も…か。皇極紀「我が手取らす―」

②(係助詞モに間投助詞ヤの接続したもの)強い詠嘆を表す。…まあ。万葉集2「吾は―安見児得たり」

もやいモヤヒ

①(「舫い」と書く)もやうこと。船と船とをつなぎ合わせること。もあい。むやい。太平記14「流れ淀うたる浪に筏の―を押切られて」

②(「催合」と書く)

㋐二人以上の者が一緒に仕事をすること。共同。おもやい。洒落本、遊僊窟烟之花「次の間に寝るしんぞうは、三人―のほろかやに」。「―であきないを始める」

㋑部落内の共同作業。また、利益の共同分配。

⇒もやい‐かかり【舫い繋り】

⇒もやい‐ぐい【舫い杭】

⇒もやい‐づな【舫い綱】

⇒もやい‐つめ【舫い詰め】

⇒もやい‐ぶね【舫い船】

⇒もやい‐むすび【舫い結び】

⇒もやい‐やま【もやい山】

もやい‐かかり【舫い繋り】モヤヒ‥

船1隻に錨を入れ、この船に他の船をもやい、またその船に他の船をもやい、幾隻も一緒に碇泊すること。

⇒もやい

もやい‐ぐい【舫い杭】モヤヒグヒ

船をつなぐために河中や河岸に立てた柱。かせ。

⇒もやい

もやい‐づな【舫い綱】モヤヒ‥

船をつなぐ綱。やりて。てやす。

⇒もやい

もやい‐つめ【舫い詰め】モヤヒ‥

多くの船の集まり合っていること。

⇒もやい

もやい‐ぶね【舫い船】モヤヒ‥

①互いにつなぎ合わせて泊まっている船。

②碇泊している船。

⇒もやい

もやい‐むすび【舫い結び】モヤヒ‥

綱の結び方。船をもやうのに用いる。ボーリン(bowline)。

舫い結び

ももんがあ

(歴史的仮名遣モモングワアとも)

①〔動〕(→)モモンガのこと。

②着物をかぶってひじを張り、モモンガのまねをして子供などをおどす時に発する語。「柳から―と出る子かな」(一茶)

③人をののしっていう語。畜生。洒落本、辰巳婦言「勝手にしろエ―め」

ももんじい

①尾の生えているものや毛深いものを嫌っていう語。

②イノシシ・シカなどの肉。浮世床初「―を百目買つてやる筈だが」

③(→)「ももんがあ」2に同じく子供をおどす語。浮世風呂2「早くねんねしな、―が来るよ」

④人をののしっていう語。

ももんじ‐や【ももんじ屋】

江戸時代、イノシシ・シカなどの肉を売った店。

もや

薪にする小枝や葉。粗朶そだ。ぼや。ぼえ。ぼい。滑稽本、続膝栗毛「くわんすの下ナア―くべて」

もや【靄】

①大気中に低く立ちこめた細霧・煙霧など。気象観測では水平視程が1キロメートル以上の場合をいい、1キロメートル未満は霧。「―がかかる」

②かすみ。

も‐や【母屋・身屋・身舎】

①屋の中で主となる所、すなわち廂ひさしの内の中央の間。枕草子39「御帳立てたる―の柱に」

②(大工の語)家の簷のきの内。

③物置・離屋に対して、住居に用いる家。おもや。本屋。

④棟および軒桁のきげたに平行して棰たるきをうける横木。もやげた。

も‐や【喪屋】

①本葬までなきがらを仮におさめて置いて葬式を行う屋。古事記上「―を作りて」

②墓のそばに作って遺族が喪中をすごす家。

も‐や

〔助詞〕

①(係助詞モ・ヤの接続したもの)問いただす意を表す。…も…か。皇極紀「我が手取らす―」

②(係助詞モに間投助詞ヤの接続したもの)強い詠嘆を表す。…まあ。万葉集2「吾は―安見児得たり」

もやいモヤヒ

①(「舫い」と書く)もやうこと。船と船とをつなぎ合わせること。もあい。むやい。太平記14「流れ淀うたる浪に筏の―を押切られて」

②(「催合」と書く)

㋐二人以上の者が一緒に仕事をすること。共同。おもやい。洒落本、遊僊窟烟之花「次の間に寝るしんぞうは、三人―のほろかやに」。「―であきないを始める」

㋑部落内の共同作業。また、利益の共同分配。

⇒もやい‐かかり【舫い繋り】

⇒もやい‐ぐい【舫い杭】

⇒もやい‐づな【舫い綱】

⇒もやい‐つめ【舫い詰め】

⇒もやい‐ぶね【舫い船】

⇒もやい‐むすび【舫い結び】

⇒もやい‐やま【もやい山】

もやい‐かかり【舫い繋り】モヤヒ‥

船1隻に錨を入れ、この船に他の船をもやい、またその船に他の船をもやい、幾隻も一緒に碇泊すること。

⇒もやい

もやい‐ぐい【舫い杭】モヤヒグヒ

船をつなぐために河中や河岸に立てた柱。かせ。

⇒もやい

もやい‐づな【舫い綱】モヤヒ‥

船をつなぐ綱。やりて。てやす。

⇒もやい

もやい‐つめ【舫い詰め】モヤヒ‥

多くの船の集まり合っていること。

⇒もやい

もやい‐ぶね【舫い船】モヤヒ‥

①互いにつなぎ合わせて泊まっている船。

②碇泊している船。

⇒もやい

もやい‐むすび【舫い結び】モヤヒ‥

綱の結び方。船をもやうのに用いる。ボーリン(bowline)。

舫い結び

⇒もやい

もやい‐やま【もやい山】モヤヒ‥

部落で共有する山林。

⇒もやい

もや・うモヤフ

〔他五〕

①(「舫う」と書く)船と船とをつなぎ合わせる。杭などに船をつなぐ。むやう。夫木和歌抄8「船をぞ―・ふ五月雨の頃」。「川岸の杭に船を―・う」

②(「催合う」と書く)寄り合って共同で事をする。太閤記3「小屋を小路小路―・つて作り並べ」

もや‐くや

①ごたつき。紛糾。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「さつきにからの―寝られはせまい」

②心がうつうつとして晴れないこと。胸のこだわり。浄瑠璃、関取千両幟「胸の―さつぱりと」

もやく・る

〔自四〕

①ごたごたする。騒ぎ立てる。浄瑠璃、曾根崎「跡の月から―・り出し」

②気がむしゃくしゃする。浄瑠璃、今宮の心中「気も―・つて蒸し暑き材木納屋に立ちかくれ」

もや‐げた【母屋桁】

(→)「もや(母屋)」4に同じ。

もやし【萌やし・糵】

豆・麦などの種子を水に浸して発芽・軟白させたもの。また、その状態。食用。〈本草和名〉

⇒もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやしのように、体力のない、ひよわな子供をいう語。

⇒もやし【萌やし・糵】

もや・す【萌やす・糵す】

〔他五〕

①地味を肥やして芽が出るようにする。地蔵十輪経元慶点「坏器を陶ねうし、石田を沃モヤシたまひぬ」

②芽を出させる。もやしを造る。

もや・す【税す】

〔自四〕

税をかける。法華経玄賛平安中期点「切韻には估は市にして税モヤスぞといへり」

もや・す【燃やす】

〔他五〕

①燃えるようにする。たく。もす。三蔵法師伝承徳点「重ねて智炬を燃モヤシ、再び法幢を立つ」。「紙屑を―・す」

②気力・情熱をかき立てる。「ファイトを―・す」

もや‐つき

①むかむかすること。むかつき。西鶴織留4「腹に―が出来まして」

②ごたごた。騒ぎ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「あづまが客を切つたと町の―」

もや‐つ・く

〔自五〕

(→)「もやくる」に同じ。

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ

大饗のうち、母屋で行うもの。年中行事歌合「大臣の―は年を経て行ひ侍りしぞかし」↔庇ひさしの大饗

もや‐もや

①(疑問・推量の助詞モ・ヤを重ねた語から)分明でないさま。不確実なさま。朦朧。「―した内部事情」

②頭の働きが鈍っていたり気分・雰囲気などが重苦しかったりするさま。思いわずらって心がむすぼれるさま。「頭が―する」「心の中に―が残る」

③色情がむらむらと起こるさま。好色五人女1「数々の通はせ文、清十郎も―となりて」

④毛・草などの乱れて茂っているさま。

⑤湯気や煙などが立ちこめてあたりがぼんやりするさま。「湯気が―とあがる」

⑥ごたごた。もめごと。歌舞伎、韓人漢文手管始「様子を聞いた―」

⇒もやもや‐びょう【もやもや病】

⇒もやもやもあらず

もやもや‐びょう【もやもや病】‥ビヤウ

脳底の内頸動脈末梢から前・中大脳動脈起始部にかけて閉塞を生じ、代償的にその周囲に異常な血管網が形成される疾患。異常血管網がもやもやとしていることによる名称。半数が15歳以下の小児に起こり、脳虚血発作および梗塞を来す。成人例では頭蓋内出血が多い。原因不明。脳底部異常血管網症。

⇒もや‐もや

⇒もやい

もやい‐やま【もやい山】モヤヒ‥

部落で共有する山林。

⇒もやい

もや・うモヤフ

〔他五〕

①(「舫う」と書く)船と船とをつなぎ合わせる。杭などに船をつなぐ。むやう。夫木和歌抄8「船をぞ―・ふ五月雨の頃」。「川岸の杭に船を―・う」

②(「催合う」と書く)寄り合って共同で事をする。太閤記3「小屋を小路小路―・つて作り並べ」

もや‐くや

①ごたつき。紛糾。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「さつきにからの―寝られはせまい」

②心がうつうつとして晴れないこと。胸のこだわり。浄瑠璃、関取千両幟「胸の―さつぱりと」

もやく・る

〔自四〕

①ごたごたする。騒ぎ立てる。浄瑠璃、曾根崎「跡の月から―・り出し」

②気がむしゃくしゃする。浄瑠璃、今宮の心中「気も―・つて蒸し暑き材木納屋に立ちかくれ」

もや‐げた【母屋桁】

(→)「もや(母屋)」4に同じ。

もやし【萌やし・糵】

豆・麦などの種子を水に浸して発芽・軟白させたもの。また、その状態。食用。〈本草和名〉

⇒もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやし‐っ‐こ【萌やしっ子】

もやしのように、体力のない、ひよわな子供をいう語。

⇒もやし【萌やし・糵】

もや・す【萌やす・糵す】

〔他五〕

①地味を肥やして芽が出るようにする。地蔵十輪経元慶点「坏器を陶ねうし、石田を沃モヤシたまひぬ」

②芽を出させる。もやしを造る。

もや・す【税す】

〔自四〕

税をかける。法華経玄賛平安中期点「切韻には估は市にして税モヤスぞといへり」

もや・す【燃やす】

〔他五〕

①燃えるようにする。たく。もす。三蔵法師伝承徳点「重ねて智炬を燃モヤシ、再び法幢を立つ」。「紙屑を―・す」

②気力・情熱をかき立てる。「ファイトを―・す」

もや‐つき

①むかむかすること。むかつき。西鶴織留4「腹に―が出来まして」

②ごたごた。騒ぎ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「あづまが客を切つたと町の―」

もや‐つ・く

〔自五〕

(→)「もやくる」に同じ。

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ

大饗のうち、母屋で行うもの。年中行事歌合「大臣の―は年を経て行ひ侍りしぞかし」↔庇ひさしの大饗

もや‐もや

①(疑問・推量の助詞モ・ヤを重ねた語から)分明でないさま。不確実なさま。朦朧。「―した内部事情」

②頭の働きが鈍っていたり気分・雰囲気などが重苦しかったりするさま。思いわずらって心がむすぼれるさま。「頭が―する」「心の中に―が残る」

③色情がむらむらと起こるさま。好色五人女1「数々の通はせ文、清十郎も―となりて」

④毛・草などの乱れて茂っているさま。

⑤湯気や煙などが立ちこめてあたりがぼんやりするさま。「湯気が―とあがる」

⑥ごたごた。もめごと。歌舞伎、韓人漢文手管始「様子を聞いた―」

⇒もやもや‐びょう【もやもや病】

⇒もやもやもあらず

もやもや‐びょう【もやもや病】‥ビヤウ

脳底の内頸動脈末梢から前・中大脳動脈起始部にかけて閉塞を生じ、代償的にその周囲に異常な血管網が形成される疾患。異常血管網がもやもやとしていることによる名称。半数が15歳以下の小児に起こり、脳虚血発作および梗塞を来す。成人例では頭蓋内出血が多い。原因不明。脳底部異常血管網症。

⇒もや‐もや

[漢]股🔗⭐🔉

股 字形

〔月(月・月)部4画/8画/2452・3854〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕もも・また

[意味]

①脚の、ひざから上。もも(のつけ根)。また。「股肱ここう・股間・股関節・八股文」

②〔数〕直角三角形の直角をはさむ二辺のうち、長い方。▶短い方は「鉤こう」、斜辺は「弦」という。

▷もと、肉部。

〔月(月・月)部4画/8画/2452・3854〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕もも・また

[意味]

①脚の、ひざから上。もも(のつけ根)。また。「股肱ここう・股間・股関節・八股文」

②〔数〕直角三角形の直角をはさむ二辺のうち、長い方。▶短い方は「鉤こう」、斜辺は「弦」という。

▷もと、肉部。

〔月(月・月)部4画/8画/2452・3854〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕もも・また

[意味]

①脚の、ひざから上。もも(のつけ根)。また。「股肱ここう・股間・股関節・八股文」

②〔数〕直角三角形の直角をはさむ二辺のうち、長い方。▶短い方は「鉤こう」、斜辺は「弦」という。

▷もと、肉部。

〔月(月・月)部4画/8画/2452・3854〕

〔音〕コ(漢)

〔訓〕もも・また

[意味]

①脚の、ひざから上。もも(のつけ根)。また。「股肱ここう・股間・股関節・八股文」

②〔数〕直角三角形の直角をはさむ二辺のうち、長い方。▶短い方は「鉤こう」、斜辺は「弦」という。

▷もと、肉部。

広辞苑に「股」で始まるの検索結果 1-43。