複数辞典一括検索+![]()

![]()

くす‐し【薬師・医】🔗⭐🔉

くすし‐の‐かみ【薬師の神】🔗⭐🔉

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】🔗⭐🔉

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ゆび【薬師指】🔗⭐🔉

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

やく‐し【薬師】🔗⭐🔉

やくし‐きょう【薬師経】‥キヤウ🔗⭐🔉

やくし‐きょう【薬師経】‥キヤウ

仏典の一つ。一般に玄奘げんじょう訳の「薬師瑠璃光如来本願功徳経」1巻をいう。薬師如来の本願、その国土・利益を説く。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐けか【薬師悔過】‥クワ🔗⭐🔉

やくし‐けか【薬師悔過】‥クワ

薬師如来に対して罪障を懺悔して滅罪や除災を祈る法会。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐こう【薬師講】‥カウ🔗⭐🔉

やくし‐こう【薬師講】‥カウ

薬師経を講説して薬師如来を供養する講会。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐ざん【薬師算】🔗⭐🔉

やくし‐ざん【薬師算】

相手方に中空正方形状に碁石を並べさせ、その数を当てる遊戯。当て方の中に12という数が使われるので、薬師如来の十二神将に因んでこの名がある。「塵劫記じんこうき」に見える。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐さんぞん【薬師三尊】🔗⭐🔉

やくし‐さんぞん【薬師三尊】

中央に薬師如来、その左右に脇侍として日光菩薩・月光がっこう菩薩を配したもの。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐じ【薬師寺】🔗⭐🔉

やくし‐じ【薬師寺】

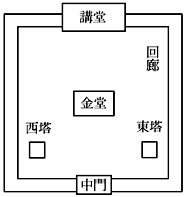

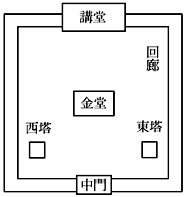

①奈良市にある法相宗の大本山。南都七大寺の一つ。680年天武天皇の発願以後、持統・文武朝を通じて藤原京に造営されたが、平城遷都後、現在地に移る。730年(天平2)造立の三重塔(東塔)を始め、金銅薬師三尊像・金銅聖観音像・吉祥天画像など白鳳・天平時代のすぐれた仏教美術品を蔵す。

薬師寺の伽藍配置

薬師寺(奈良)

撮影:山梨勝弘

薬師寺(奈良)

撮影:山梨勝弘

②下野国河内郡(現、栃木県下野市)にあった寺。天武天皇朝の創建と伝え、761年(天平宝字5)から日本三戒壇の一つ。中央僧侶左遷の地でもあった。地下に遺構が現存し、寺院跡は国の史跡に指定。

②下野国河内郡(現、栃木県下野市)にあった寺。天武天皇朝の創建と伝え、761年(天平宝字5)から日本三戒壇の一つ。中央僧侶左遷の地でもあった。地下に遺構が現存し、寺院跡は国の史跡に指定。

薬師寺(奈良)

撮影:山梨勝弘

薬師寺(奈良)

撮影:山梨勝弘

②下野国河内郡(現、栃木県下野市)にあった寺。天武天皇朝の創建と伝え、761年(天平宝字5)から日本三戒壇の一つ。中央僧侶左遷の地でもあった。地下に遺構が現存し、寺院跡は国の史跡に指定。

②下野国河内郡(現、栃木県下野市)にあった寺。天武天皇朝の創建と伝え、761年(天平宝字5)から日本三戒壇の一つ。中央僧侶左遷の地でもあった。地下に遺構が現存し、寺院跡は国の史跡に指定。

やくし‐そう【薬師草】‥サウ🔗⭐🔉

やくし‐そう【薬師草】‥サウ

キク科の越年草。山野に普通で、高さ約50センチメートル。根生葉は長楕円形で、基部は茎を抱き、薬師如来の光背に似る。茎・葉ともに白い乳液を含む。秋から初冬にかけて黄色の小頭状花を多数開く。苦蕒菜。〈日葡辞書〉

やくしそう

⇒やく‐し【薬師】

⇒やく‐し【薬師】

⇒やく‐し【薬師】

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐だけ【薬師岳】🔗⭐🔉

やくし‐だけ【薬師岳】

富山県南東部、飛騨山脈中央部にある山。標高2926メートル。重厚な山容を誇り、頂上に薬師如来の祠がある。東斜面にある南稜・中央・金作谷のカール(圏谷群)は特別天然記念物。

薬師岳

提供:オフィス史朗

やくし‐ほう【薬師法】‥ホフ🔗⭐🔉

やくし‐ほう【薬師法】‥ホフ

密教で、薬師如来を本尊として除病・厄難消除などを祈願する修法しゅほう。薬師の法。

⇒やく‐し【薬師】

やくし‐ぼとけ【薬師仏】🔗⭐🔉

広辞苑に「薬師」で始まるの検索結果 1-18。