複数辞典一括検索+![]()

![]()

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ🔗⭐🔉

すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】‥ハウ

(sapang マレー)

①マメ科の小高木。インド・マレー原産の染料植物。枝に小さいとげがある。葉は羽状複葉。黄色5弁花は円錐花序をなす。木質・楕円形の、中に3〜4個の種子を含む莢さやを生ずる。心材および莢は煎じて、古くから重要な赤色染料とされた。スオウノキ。源氏物語絵合「―の花足けそく」

②染色の名。蘇芳の煎じ汁で染めた黒みを帯びた紅色。主要色素はブラジレインで、明礬みょうばん媒染で赤色、灰汁あくで赤紫、鉄媒染では紫色に染めることができる。紫式部日記「表着はおしわたして―の織物なり」

Munsell color system: 4R4/7

③襲かさねの色目。表は薄茶、裏は濃赤。すおうがさね。

⇒すおう‐あわ【蘇芳泡】

⇒すおう‐いろ【蘇芳色】

⇒すおう‐がさね【蘇芳襲】

⇒すおう‐の‐き【蘇芳の木】

⇒すおう‐の‐こう【蘇芳香】

⇒すおう‐の‐におい【蘇芳匂】

⇒すおう‐ばな【蘇芳花】

⇒すおう‐ぼく【蘇芳木】

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐あわ【蘇芳泡】‥ハウ‥

(→)蘇芳花に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐いろ【蘇芳色】‥ハウ‥

黒みを帯びた赤色。今昔物語集27「―なる血多くこぼれて」

Munsell color system: 4R4/7

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐がさね【蘇芳襲】‥ハウ‥

襲かさねの色目。→蘇芳3。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐の‐き【蘇芳の木】‥ハウ‥

(→)蘇芳1に同じ。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ🔗⭐🔉

すおう‐の‐こう【蘇芳香】‥ハウ‥カウ

襲かさねの色目。表は蘇芳系統の色、裏は濃蘇芳または青か白。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ🔗⭐🔉

すおう‐の‐におい【蘇芳匂】‥ハウ‥ニホヒ

襲かさねの色目。上を濃い蘇芳色に、下を薄い蘇芳色にしたもの。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐ばな【蘇芳花】‥ハウ‥

絵具の一種。蘇芳の煎じ汁から製した帯紅暗褐色の泥状物。水に溶かせば帯紫紅色を呈し、濃い液を紙面に塗布すれば表面金色の暗紅色を呈する。この製法は日本独特という。蘇芳泡。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおう‐ぼく【蘇芳木】‥ハウ‥

〔植〕リラの異称。

⇒すおう【蘇芳・蘇方・蘇枋】

スコットランド【Scotland・蘇格蘭】🔗⭐🔉

スコットランド【Scotland・蘇格蘭】

イギリス、グレート‐ブリテン島北部の地方。古くはカレドニアと称。1707年イングランドと合併。中心都市エディンバラ。

⇒スコットランド‐ヤード【Scotland Yard】

すもたら【蘇門答剌・寸門陀羅】🔗⭐🔉

すもたら【蘇門答剌・寸門陀羅】

スマトラから渡来した香木の一種。そもたら。→木所きどころ

そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

そ‐あまぐり‐の‐つかい【蘇甘栗使】‥ツカヒ

平安時代、大臣の大饗たいきょうの時、蘇(酥)と干栗とを賜うため遣わされた勅使。そあまぐりのちょくし。→そ(酥)

そが【蘇我】🔗⭐🔉

そが【蘇我】

古代の有力豪族。祖は武内宿祢たけのうちのすくねといわれ、大和国高市郡曾我を本拠とする。7世紀末から嫡流は石川朝臣と称した。

⇒そが‐の‐いしかわのまろ【蘇我石川麻呂】

⇒そが‐の‐いなめ【蘇我稲目】

⇒そが‐の‐いるか【蘇我入鹿】

⇒そが‐の‐うまこ【蘇我馬子】

⇒そが‐の‐えみし【蘇我蝦夷】

⇒そが‐の‐くらやまだ‐の‐いしかわのまろ【蘇我倉山田石川麻呂】

そ‐かつ【蘇活】‥クワツ🔗⭐🔉

そ‐かつ【蘇活】‥クワツ

死んだものがまた生きかえること。蘇生。

そがどの‐の‐たうえ【蘇我殿の田植】‥ウヱ🔗⭐🔉

そがどの‐の‐たうえ【蘇我殿の田植】‥ウヱ

(蘇我は千葉市南部の地名)千葉県の東京湾沿いで、5月6日またはその前後の1日、田を植えるのを忌む日をいう。→坊主ばき

そが‐の‐いしかわのまろ【蘇我石川麻呂】‥カハ‥🔗⭐🔉

そが‐の‐いしかわのまろ【蘇我石川麻呂】‥カハ‥

馬子の孫。大化改新に参加。孝徳天皇即位の初め右大臣に任命されたが、のち讒言されて自殺。蘇我倉山田石川麻呂。( 〜649)

⇒そが【蘇我】

そが‐の‐いなめ【蘇我稲目】🔗⭐🔉

そが‐の‐いなめ【蘇我稲目】

飛鳥時代の豪族。宣化・欽明両朝の大臣おおおみ。物部尾輿もののべのおこしと対立して、仏教受容を主張、仏像を向原むくはらの家に安置して向原寺(後の豊浦とゆら寺)としたという。( 〜570)

⇒そが【蘇我】

そが‐の‐いるか【蘇我入鹿】🔗⭐🔉

そが‐の‐いるか【蘇我入鹿】

飛鳥時代の豪族。蝦夷えみしの子。通称は鞍作。皇極天皇の時代、国政を掌握し、山背大兄やましろのおおえ王を殺したが、中大兄皇子・中臣鎌足に滅ぼされた。( 〜645)

⇒そが【蘇我】

そが‐の‐うまこ【蘇我馬子】🔗⭐🔉

そが‐の‐うまこ【蘇我馬子】

飛鳥時代の豪族。稲目の子。敏達天皇以下4代の大臣。仏法興隆に尽力。一方、物部守屋を討滅、また、崇峻天皇を暗殺。( 〜626)

⇒そが【蘇我】

そが‐の‐えみし【蘇我蝦夷】🔗⭐🔉

そが‐の‐えみし【蘇我蝦夷】

飛鳥時代の豪族。馬子の子。推古・舒明・皇極3代の大臣。自分の墓を陵と称し、子の入鹿に紫冠を授けて大臣に擬したといわれる。入鹿が討たれた時、自邸を焼いて自刃。( 〜645)

⇒そが【蘇我】

そが‐の‐くらやまだ‐の‐いしかわのまろ【蘇我倉山田石川麻呂】‥カハ‥🔗⭐🔉

そが‐の‐くらやまだ‐の‐いしかわのまろ【蘇我倉山田石川麻呂】‥カハ‥

蘇我石川麻呂そがのいしかわのまろの別名。

⇒そが【蘇我】

そが‐べ【蘇我部】🔗⭐🔉

そが‐べ【蘇我部】

蘇我氏の部曲かきべ。

そこう【蘇香】‥カウ🔗⭐🔉

そこう【蘇香】‥カウ

(→)蘇合香3の別称。

そ‐ごう【蘇合】‥ガフ🔗⭐🔉

そ‐ごう【蘇合】‥ガフ

蘇合香の略。

⇒そごう‐こう【蘇合香】

そごう‐こう【蘇合香】‥ガフカウ🔗⭐🔉

そごう‐こう【蘇合香】‥ガフカウ

①マンサク科のフウ(楓)と同属の落葉高木。小アジアの産。高さ約10メートル。葉は掌状に分裂。花は淡緑色、小形、単性で多数頭状に集まり、雌雄同株。

②1の樹皮から採取した芳香を有する灰色の半流動性樹脂質。古く沈香に配合して種々の香を作った。香料の調合、塗擦剤などに用いる。〈倭名類聚鈔12〉

③雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。管弦にも舞楽にも用いる。四箇大曲しかのたいきょくの一つ。六または四人舞。冠は菖蒲甲しょうぶかぶとと称し、1の葉をかたどったものを用いる。インドに起こり、アショーカ王が薬草蘇合香で大病をなおしたという伝説による曲で、中国を経て日本に伝来。蘇香。古唐くとう蘇合香。〈伊呂波字類抄〉

⇒そ‐ごう【蘇合】

そしつじ‐きょう【蘇悉地経】‥ヂキヤウ🔗⭐🔉

そしつじ‐きょう【蘇悉地経】‥ヂキヤウ

密教経典の一つ。唐の善無畏ぜんむいの訳。3巻。持誦・灌頂かんじょう・祈請・護摩・成就・時分などの法を説く。三部秘経の一つ。蘇悉地羯羅経。

そしまり【蘇志摩利】🔗⭐🔉

そしまり【蘇志摩利】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗双調こまそうじょうの曲。四人舞。蓑・笠を身につけて雨乞いのときに舞われたという。曾志真理。蘇尸茂利そしもり。蘇志摩。長久楽。

そしゅう【蘇州】‥シウ🔗⭐🔉

そしゅう【蘇州】‥シウ

(Suzhou)中国江蘇省南部の都市。呉県・姑蘇こそ・平江とも称する。付近に寒山寺・楓橋などの名勝がある。拙政園や留園などの庭園は世界遺産。絹の刺繍など伝統工芸が盛んで、近年は経済開発が著しい。人口134万5千(2000)。

拙政園

提供:JTBフォト

そ‐じゅん【蘇洵】🔗⭐🔉

そ‐じゅん【蘇洵】

北宋の学者。四川眉山の人。字は明允。号は老泉。その子、軾しょく・轍てつとともに三蘇と称せられ、また唐宋八家の一人。編「太常因革礼」、著「蘇老泉文集」など。(1009〜1066)

そ‐しょく【蘇軾】🔗⭐🔉

そ‐しょく【蘇軾】

北宋の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子瞻、号は東坡(居士)。父の洵じゅん、弟の轍てつとともに三蘇と呼ばれる。王安石と合わず地方官を歴任、のち礼部尚書に至る。新法党に陥れられて瓊けい州・恵州に貶謫へんたく。書画もよくした。諡おくりなは文忠。「赤壁賦」ほかが「蘇東坡全集」に収められる。(1036〜1101)

そ‐しん【蘇秦】🔗⭐🔉

そ‐しん【蘇秦】

中国、戦国時代の縦横家。洛陽の人。斉の鬼谷子に学び、諸国に遊説、秦に対抗する国家連合を作ったが、斉で殺された。死後、張儀がその国家連合を破った。( 〜前317)→合従

そ‐せい【蘇生・甦生】🔗⭐🔉

そ‐せい【蘇生・甦生】

いきかえること。よみがえること。「人工呼吸で―させる」「雨で草木が―する」

そ‐ちょう【蘇張】‥チヤウ🔗⭐🔉

そ‐ちょう【蘇張】‥チヤウ

①中国の戦国時代の雄弁家、蘇秦と張儀。

②転じて、弁舌のすぐれた人。

⇒そちょう‐の‐べん【蘇張の弁】

そちょう‐の‐べん【蘇張の弁】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

そちょう‐の‐べん【蘇張の弁】‥チヤウ‥

弁舌の達者で巧みなこと。雄弁。

⇒そ‐ちょう【蘇張】

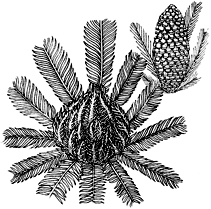

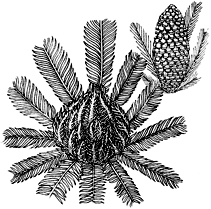

そ‐てつ【蘇鉄】🔗⭐🔉

そ‐てつ【蘇鉄】

ソテツ科の常緑裸子植物。普通、高さ1〜4メートルほど。幹の頂端にヤシに似た葉を生ずる。羽片は線形で、先が尖る。雌雄異株。雌雄花ともに幹頂につき、雄花は長楕円形の松かさ状で長さ約60センチメートル、雌花は羽裂した大胞子葉が束生。大胞子葉は褐色毛で覆われ、下部に1〜3対の胚珠をつける。1896年(明治29)に池野成一郎によって、種子植物として初めて精子の存在が発見された。種子は卵形で、熟すと赤色、内部は白色角質。九州・沖縄などの暖地の海岸に自生、また観賞用に各地で栽培。種子に含まれる澱粉は食用となるが、ホルムアルデヒド・サイカシンを含むので十分な水洗が必要。また、薬用。葉は乾して籠などを編む。鉄蕉てつしょう。鳳尾蕉ほうびしょう。「蘇鉄の花」は〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

そてつ

ソテツ

撮影:関戸 勇

ソテツ

撮影:関戸 勇

ソテツ(雄花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雄花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雌花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雌花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(種子)

撮影:関戸 勇

ソテツ(種子)

撮影:関戸 勇

ソテツ

撮影:関戸 勇

ソテツ

撮影:関戸 勇

ソテツ(雄花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雄花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雌花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(雌花)

撮影:関戸 勇

ソテツ(種子)

撮影:関戸 勇

ソテツ(種子)

撮影:関戸 勇

そ‐てつ【蘇轍】🔗⭐🔉

そ‐てつ【蘇轍】

北宋の文人。唐宋八家の一人。洵じゅんの子。軾しょくの弟。字は子由。潁浜遺老えいひんいろう・欒城らんじょうと号し、小蘇と称される。性剛直にして直言をはばからず、新法党に反対したため官僚としては不遇。著「欒城集」「詩集伝」「老子解」など。(1039〜1112)

そ‐とうば【蘇東坡】🔗⭐🔉

そ‐とうば【蘇東坡】

蘇軾そしょくの別名。

そ‐ぶ【蘇武】🔗⭐🔉

そ‐ぶ【蘇武】

前漢の名臣。字は子卿。陝西杜陵の人。武帝に仕え、中郎将で匈奴きょうどに使して捕らわれる。抑留生活19年、節を守って降伏せず、昭帝のとき匈奴と和解が成立し、長安に帰る。夷狄の降伏者を担当する典属国に任ぜられ、のち関内侯。(前140頃〜前60)→雁かりの使い

そまくしゃ【蘇莫者】🔗⭐🔉

そまくしゃ【蘇莫者】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。一人舞。蓑衣に似た装束をつけ、仮面を用い、帽をかぶり、桴ばちを持って舞う。笛役が一人舞台上に侍立して横笛を吹く。聖徳太子が笛を吹き、それに合わせて山神が舞う姿を写したものという説もある。そまくさ。

そまな‐け【蘇摩那華】🔗⭐🔉

そまな‐け【蘇摩那華】

(ソマナは梵語sumanā)インドの花の名。黄白色、香気があり、四方に垂れて天蓋に似るという。蘇油の原料。

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】🔗⭐🔉

そ‐まんしゅ【蘇曼殊】

(Su Manshu)清末・民国の詩人・小説家。本名、蘇玄瑛。広東香山(現、中山)の人。日本人を母に横浜で生まれる。一時僧籍に入り、還俗後も法号を名乗る。章炳麟の影響下でインド革命派の小説を翻訳。象徴主義の作品を残す。自伝的幻想小説「断鴻零雁記」。(1884〜1918)

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】🔗⭐🔉

そみ‐かくだ【曾美加久堂・蘇民書札】

(語源未詳)修験者・山伏などの異称。奥義抄「しらかしの知らぬ山路を―高嶺のつづき踏みやならせる」

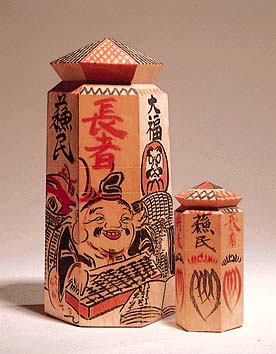

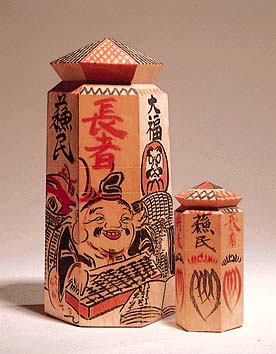

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

そみん‐しょうらい【蘇民将来】‥シヤウ‥

①疫病除けの神の名。備後風土記に、茅ちの輪を腰に着けて疫病を免れた説話を伝える。

②護符の一種。木製の六角または八角で塔状をなすものや守札があり、「大福長者蘇民将来子孫人也」などと記す。小正月などに八坂神社末社や長野県上田市国分寺の八日堂をはじめ諸国寺院から出す。

蘇民将来

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

蘇民将来

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

そめいろ【蘇迷盧】🔗⭐🔉

そめいろ【蘇迷盧】

〔仏〕(梵語Sumeru)(→)須弥山しゅみせんのこと。

そもたら【蘇門答剌】🔗⭐🔉

そもたら【蘇門答剌】

(スマトラの訛)

⇒すもたら

そもん‐しがくし【蘇門四学士】🔗⭐🔉

そもん‐しがくし【蘇門四学士】

蘇軾そしょく門下の優れた4人の文学者。黄庭堅・張耒ちょうらい・秦観・晁補之ちょうほし。

そ‐ゆ【蘇油・酥油】🔗⭐🔉

そ‐ゆ【蘇油・酥油】

①牛酪から精製した油。食用とし、あるいは身に塗る。また、密教で護摩を修する時に諸尊に供養する。蘇。

②蘇摩那華そまなけの花汁で作った香油。

そ‐よう【蘇葉】‥エフ🔗⭐🔉

そ‐よう【蘇葉】‥エフ

漢方生薬の一つ。シソ科チリメンジソの葉を乾燥したもの。気を巡らし、発汗・解毒の効がある。紫蘇葉。

そりこ【蘇利古】🔗⭐🔉

そりこ【蘇利古】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの曲。四人舞。襲かさね装束に巻纓けんえいの冠、蔵面ぞうめんを着け、楚ずばえを持って舞う。竈祭舞かまどまつりのまい。

そ‐ろうせん【蘇老泉】‥ラウ‥🔗⭐🔉

そ‐ろうせん【蘇老泉】‥ラウ‥

⇒そじゅん(蘇洵)

そわか【蘇婆訶・娑婆訶】ソハカ🔗⭐🔉

そわか【蘇婆訶・娑婆訶】ソハカ

〔仏〕(梵語svāhā 円満・成就などと訳す)真言陀羅尼だらにの終りにつける語。功徳あれ、成就あれなどの意。「唵おん阿毘羅吽欠あびらうんけん―」

ぬか‐え【蘇】🔗⭐🔉

ぬか‐え【蘇】

紫蘇しその異称。〈倭名類聚鈔17〉

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル🔗⭐🔉

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル

〔自五〕

(黄泉よみからかえる意)生きかえる。蘇生する。失っていた活力をとり戻す。大唐西域記長寛点「久ややひさしくあつて醒悟ヨミガヘル」。「雨で草木が―・る」「記憶が―・る」

広辞苑に「蘇」で始まるの検索結果 1-56。

〔艹部16画/19画/3341・4149〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕よみがえる

[意味]

①生きかえる。よみがえる。(同)甦。「蘇生」

②草の名。紫蘇しその類。

③

〔艹部16画/19画/3341・4149〕

〔音〕ソ(漢) ス(呉)

〔訓〕よみがえる

[意味]

①生きかえる。よみがえる。(同)甦。「蘇生」

②草の名。紫蘇しその類。

③