複数辞典一括検索+![]()

![]()

あか‐ご【赤子・赤児】🔗⭐🔉

あか‐ご【赤子・赤児】

(体色が赤みを帯びているからいう)

①生まれて間のない子供。あかんぼう。

②イトミミズの別称。

⇒あかご‐づか【赤子塚】

⇒あかご‐よういく‐しほう【赤子養育仕法】

⇒赤子の手をねじる

⇒赤子を裸にする

あかご‐づか【赤子塚】🔗⭐🔉

あかご‐づか【赤子塚】

赤子を埋めたとかその泣声が聞こえてくるとかいう伝説をともなう塚。村境に多く、幼くして死んだ子の霊は道祖神が管理するとの信仰に基づく。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

○赤子の手をねじるあかごのてをねじる🔗⭐🔉

○赤子の手をねじるあかごのてをねじる

か弱い者は、たやすく負かすことができる。容易にできることのたとえ。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

あか‐ごはん【赤御飯】

赤飯せきはん。

あか‐こほん【赤小本】

「赤本あかほん1」参照。

あか‐ごま【赤駒】

赤毛の馬。万葉集5「―に倭文鞍しつくら打ち置き匍はひ乗りて」

あか‐ごめ【赤米】

①外来の下等米の一品種。小粒で味は悪いが、炊くとよく増えるので、貧しい人々の間で広く用いられた。大唐米たいとうごめ。唐法師とうぼし。好色一代女4「よそは皆―なれども、此方は播州の天守米」

②古くなって赤みを帯びた下等米。

③赤みを帯びた古代米。

あかご‐よういく‐しほう【赤子養育仕法】‥ヤウ‥ハフ

江戸後期の人口増加政策の一つ。堕胎・間引きの罪を教諭し、養育費を補助するもの。仙台藩・会津藩などの例が著名。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

あかご‐よういく‐しほう【赤子養育仕法】‥ヤウ‥ハフ🔗⭐🔉

あかご‐よういく‐しほう【赤子養育仕法】‥ヤウ‥ハフ

江戸後期の人口増加政策の一つ。堕胎・間引きの罪を教諭し、養育費を補助するもの。仙台藩・会津藩などの例が著名。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

○赤子を裸にするあかごをはだかにする

無力な者をいっそう孤立無援にする。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

○赤子を裸にするあかごをはだかにする🔗⭐🔉

○赤子を裸にするあかごをはだかにする

無力な者をいっそう孤立無援にする。

⇒あか‐ご【赤子・赤児】

あかざ【藜】

畑地に自生するアカザ科の一年草。古く中国から渡来したとされる。茎は約1メートル。葉は卵形で、縁に切れ込みがあり、若芽は紅色。夏、粒状の帯黄緑色の細花を穂状につける。若葉は食用となるが、蓚酸が多い。茎は丈夫で、乾かして杖とする。若芽の紅くならないものをシロザという。藜藋れいちょう。〈[季]夏〉

あかざ

⇒あかざ‐か【藜科】

⇒あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

⇒あかざ‐の‐つえ【藜の杖】

⇒あかざ‐の‐はい【藜の灰】

あかさか【赤坂】

①大阪府南河内郡千早赤阪村の一部。

②岐阜県大垣市北西部の地区名。もと中山道の宿駅。石灰石を産。

③愛知県宝飯ほい郡音羽町の中心集落。東海道五十三次の一つ。

④東京都港区の一地区。もと東京市35区の一つ。

⇒あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

⇒あかさか‐じょう【赤坂城】

⇒あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

⇒あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

⇒あかさか‐やっこ【赤坂奴】

⇒あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

あかざ‐か【藜科】‥クワ

双子葉植物の一科。花に萼・花弁の区別がなく、花被片は5、稀に2、雄しべは花被片と同数、あるいはこれより少数。乾燥や塩分に強い草が多く、中央アジアの荒原や海岸、死海などの塩水湖岸に特殊な分布を示すものが多い。アカザ・ホウレンソウ・ビートなど100属1400種。

⇒あかざ【藜】

あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

赤坂4一帯を占める皇室の御用地。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐じょう【赤坂城】‥ジヤウ

赤坂1にあった城。楠木正成らが拠った城。上赤坂城・下赤坂城の2城があった。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

赤坂2の金生山から産出する大理石。多く貝類・海百合うみゆり・有孔虫・珊瑚さんごなどの化石を含む。その色彩や斑紋の状態により赤縞・霞・更紗サラサなどと呼ばれる。建築・装飾用。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

赤坂4の北東部にある地名。江戸城外堀に面した城門に因む名。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐やっこ【赤坂奴】

江戸の旗本に仕えた若党わかとう・中間ちゅうげん。その鎌髭かまひげや特異な風俗が人目をひいた。江戸赤坂辺に住んだ者からその名が出たとも、また、それらが赤坂3から出て居住したから江戸赤坂の地名が生じたともいう。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

赤坂4にある離宮。紀州徳川家の旧邸跡。1872年(明治5)離宮、73年仮皇居、88年より東宮御所。1909年洋式建築の宮殿完成。23年(大正12)再び東宮御所。第二次大戦後は赤坂御苑と称し国立国会図書館がおかれ、74年以降は迎賓館。

⇒あかさか【赤坂】

あか‐ざけ【赤酒】

熊本県名産の灰持酒あくもちざけ。

あか‐ざとう【赤砂糖】‥タウ

粗製の薄い茶褐色の砂糖。

あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

アカザの若葉を具とした吸物。粗末な食物のたとえ。徒然草「紙の衾、麻の衣、一鉢のまうけ、―、いくばくか人の費えをなさん」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐つえ【藜の杖】‥ツヱ

アカザの茎で造った杖。軽く、中風にならないというので、老人が用いた。風流志道軒伝「左に―をつき、右に羽扇を持ちて」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐はい【藜の灰】‥ハヒ

アカザを焼いて灰にしたもの。染物に用いる。

⇒あかざ【藜】

あか‐さび【赤錆】

鉄などに生ずる赤色のさび。

あかざわ‐やま【赤沢山】‥ザハ‥

静岡県伊東市南部の海辺にある山。工藤祐経の家臣に曾我兄弟の父、河津祐泰が射殺された所。

あか‐さんご【赤珊瑚】

八放サンゴ亜綱ヤギ目のサンゴ。群体は樹状で、一平面内に広がる。骨格は暗赤色で硬い。沖縄や九州など日本の南西海域から高知近海・小笠原などに分布、数百メートルの海底の岩上に付着。モモイロサンゴ・シロサンゴと共に本サンゴと呼ばれる。骨格を加工、装飾品にする。

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

あかし【証】

(「明かす」の連用形「明かし」から)証明すること。疑いをはらす証拠。「愛の―」「身の―を立てる」

⇒あかし‐びと【証人】

⇒あかし‐ぶみ【証書】

あかし【明石】

①兵庫県南部の市。明石海峡を隔てて淡路島に対し、交通の要地。もと松平氏6万石の城下町。中央標準時の子午線(東経135度)が本市を通過。明石の浦は白砂青松で知られた。人口29万1千。

②源氏物語の巻名。

③香銘。木所きどころは真南蛮まなばん。

④明石縮の略。

⇒あかし‐かいきょう【明石海峡】

⇒あかし‐じんこつ【明石人骨】

⇒あかし‐だま【明石玉】

⇒あかし‐ちぢみ【明石縮】

⇒あかし‐の‐うえ【明石上】

⇒あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

⇒あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】

⇒あかし‐ぶね【明石船】

あかし【明釣】

篝火かがりびをたき魚を寄せて釣ること。

あか・し【赤し・紅し】

〔形ク〕

⇒あかい

あか・し【明し】

〔形ク〕

(「赤し」と同源)

①光が十分にさしてかげりがない。あかるい。万葉集5「日月は―・しといへど」。源氏物語帚木「火―・くかかげなどして」。枕草子36「―・うなりて、人の声々し、日もさしいでぬべし」。日葡辞書「アカイウチニツク」

②心が清い。偽りがない。万葉集20「隠さはぬ―・き心を」→あかきこころ

あか‐じ【赤地】‥ヂ

織物の地色じいろの赤いもの。また、その織物。

⇒あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】

あか‐じ【赤字】

①(不足額をあらわす数字を赤色で書くからいう)歳入予算よりも歳出が超過すること。一般に、支出が収入を超過すること。欠損。「―を出す」↔黒字。

②(多く赤インクを用いるからいう)校正で、正誤補筆した文字や記号。

⇒あかじ‐こくさい【赤字国債】

⇒あかじ‐ざいせい【赤字財政】

⇒あかじ‐ゆうし【赤字融資】

アガシ

(朝鮮語agas'i)お嬢さん。

アカシア【Acacia ラテン】

①マメ科アカシア属植物(その学名)。常緑木本で、おもにオーストラリア・アフリカなどの乾燥地に約800種分布。ネムノキに似て、枝に針がある。葉は羽状複葉。春から夏、葉腋に無数の黄色または白色の小花を球状または穂状につけ、花後には莢さやを生ずる。材は建築・船具・枕木などに用いる。ミモザ。

②(特に北海道で)別属のニセアカシア(ハリエンジュ)の俗称。〈[季]夏〉

あか‐しお【赤潮】‥シホ

プランクトンの異常増殖のために海水が変色する現象。原因となる生物は鞭毛藻べんもうそう類・珪藻けいそう類・夜光虫が主で、魚介の被害の甚だしいことがある。赤色を呈することが多いことからの名。苦潮にがしお。厄水やくみず。〈[季]春〉

赤潮

撮影:関戸 勇

⇒あかざ‐か【藜科】

⇒あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

⇒あかざ‐の‐つえ【藜の杖】

⇒あかざ‐の‐はい【藜の灰】

あかさか【赤坂】

①大阪府南河内郡千早赤阪村の一部。

②岐阜県大垣市北西部の地区名。もと中山道の宿駅。石灰石を産。

③愛知県宝飯ほい郡音羽町の中心集落。東海道五十三次の一つ。

④東京都港区の一地区。もと東京市35区の一つ。

⇒あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

⇒あかさか‐じょう【赤坂城】

⇒あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

⇒あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

⇒あかさか‐やっこ【赤坂奴】

⇒あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

あかざ‐か【藜科】‥クワ

双子葉植物の一科。花に萼・花弁の区別がなく、花被片は5、稀に2、雄しべは花被片と同数、あるいはこれより少数。乾燥や塩分に強い草が多く、中央アジアの荒原や海岸、死海などの塩水湖岸に特殊な分布を示すものが多い。アカザ・ホウレンソウ・ビートなど100属1400種。

⇒あかざ【藜】

あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

赤坂4一帯を占める皇室の御用地。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐じょう【赤坂城】‥ジヤウ

赤坂1にあった城。楠木正成らが拠った城。上赤坂城・下赤坂城の2城があった。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

赤坂2の金生山から産出する大理石。多く貝類・海百合うみゆり・有孔虫・珊瑚さんごなどの化石を含む。その色彩や斑紋の状態により赤縞・霞・更紗サラサなどと呼ばれる。建築・装飾用。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

赤坂4の北東部にある地名。江戸城外堀に面した城門に因む名。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐やっこ【赤坂奴】

江戸の旗本に仕えた若党わかとう・中間ちゅうげん。その鎌髭かまひげや特異な風俗が人目をひいた。江戸赤坂辺に住んだ者からその名が出たとも、また、それらが赤坂3から出て居住したから江戸赤坂の地名が生じたともいう。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

赤坂4にある離宮。紀州徳川家の旧邸跡。1872年(明治5)離宮、73年仮皇居、88年より東宮御所。1909年洋式建築の宮殿完成。23年(大正12)再び東宮御所。第二次大戦後は赤坂御苑と称し国立国会図書館がおかれ、74年以降は迎賓館。

⇒あかさか【赤坂】

あか‐ざけ【赤酒】

熊本県名産の灰持酒あくもちざけ。

あか‐ざとう【赤砂糖】‥タウ

粗製の薄い茶褐色の砂糖。

あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

アカザの若葉を具とした吸物。粗末な食物のたとえ。徒然草「紙の衾、麻の衣、一鉢のまうけ、―、いくばくか人の費えをなさん」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐つえ【藜の杖】‥ツヱ

アカザの茎で造った杖。軽く、中風にならないというので、老人が用いた。風流志道軒伝「左に―をつき、右に羽扇を持ちて」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐はい【藜の灰】‥ハヒ

アカザを焼いて灰にしたもの。染物に用いる。

⇒あかざ【藜】

あか‐さび【赤錆】

鉄などに生ずる赤色のさび。

あかざわ‐やま【赤沢山】‥ザハ‥

静岡県伊東市南部の海辺にある山。工藤祐経の家臣に曾我兄弟の父、河津祐泰が射殺された所。

あか‐さんご【赤珊瑚】

八放サンゴ亜綱ヤギ目のサンゴ。群体は樹状で、一平面内に広がる。骨格は暗赤色で硬い。沖縄や九州など日本の南西海域から高知近海・小笠原などに分布、数百メートルの海底の岩上に付着。モモイロサンゴ・シロサンゴと共に本サンゴと呼ばれる。骨格を加工、装飾品にする。

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

あかし【証】

(「明かす」の連用形「明かし」から)証明すること。疑いをはらす証拠。「愛の―」「身の―を立てる」

⇒あかし‐びと【証人】

⇒あかし‐ぶみ【証書】

あかし【明石】

①兵庫県南部の市。明石海峡を隔てて淡路島に対し、交通の要地。もと松平氏6万石の城下町。中央標準時の子午線(東経135度)が本市を通過。明石の浦は白砂青松で知られた。人口29万1千。

②源氏物語の巻名。

③香銘。木所きどころは真南蛮まなばん。

④明石縮の略。

⇒あかし‐かいきょう【明石海峡】

⇒あかし‐じんこつ【明石人骨】

⇒あかし‐だま【明石玉】

⇒あかし‐ちぢみ【明石縮】

⇒あかし‐の‐うえ【明石上】

⇒あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

⇒あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】

⇒あかし‐ぶね【明石船】

あかし【明釣】

篝火かがりびをたき魚を寄せて釣ること。

あか・し【赤し・紅し】

〔形ク〕

⇒あかい

あか・し【明し】

〔形ク〕

(「赤し」と同源)

①光が十分にさしてかげりがない。あかるい。万葉集5「日月は―・しといへど」。源氏物語帚木「火―・くかかげなどして」。枕草子36「―・うなりて、人の声々し、日もさしいでぬべし」。日葡辞書「アカイウチニツク」

②心が清い。偽りがない。万葉集20「隠さはぬ―・き心を」→あかきこころ

あか‐じ【赤地】‥ヂ

織物の地色じいろの赤いもの。また、その織物。

⇒あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】

あか‐じ【赤字】

①(不足額をあらわす数字を赤色で書くからいう)歳入予算よりも歳出が超過すること。一般に、支出が収入を超過すること。欠損。「―を出す」↔黒字。

②(多く赤インクを用いるからいう)校正で、正誤補筆した文字や記号。

⇒あかじ‐こくさい【赤字国債】

⇒あかじ‐ざいせい【赤字財政】

⇒あかじ‐ゆうし【赤字融資】

アガシ

(朝鮮語agas'i)お嬢さん。

アカシア【Acacia ラテン】

①マメ科アカシア属植物(その学名)。常緑木本で、おもにオーストラリア・アフリカなどの乾燥地に約800種分布。ネムノキに似て、枝に針がある。葉は羽状複葉。春から夏、葉腋に無数の黄色または白色の小花を球状または穂状につけ、花後には莢さやを生ずる。材は建築・船具・枕木などに用いる。ミモザ。

②(特に北海道で)別属のニセアカシア(ハリエンジュ)の俗称。〈[季]夏〉

あか‐しお【赤潮】‥シホ

プランクトンの異常増殖のために海水が変色する現象。原因となる生物は鞭毛藻べんもうそう類・珪藻けいそう類・夜光虫が主で、魚介の被害の甚だしいことがある。赤色を呈することが多いことからの名。苦潮にがしお。厄水やくみず。〈[季]春〉

赤潮

撮影:関戸 勇

あか‐しか【赤鹿】

シカ科の大形のシカ。肩の高さ1.6メートルに達する。体は褐色で白斑を欠く。ヨーロッパ・中国北部などに分布。北アメリカ産のワピチも同種とすることがある。ドイツ鹿。大鹿。

アカシカ

提供:東京動物園協会

あか‐しか【赤鹿】

シカ科の大形のシカ。肩の高さ1.6メートルに達する。体は褐色で白斑を欠く。ヨーロッパ・中国北部などに分布。北アメリカ産のワピチも同種とすることがある。ドイツ鹿。大鹿。

アカシカ

提供:東京動物園協会

あかし‐かいきょう【明石海峡】‥ケフ

大阪湾と播磨灘とを分かつ、淡路島北方の海峡。幅約4キロメートル。1998年、明石海峡大橋が開通。明石大門おおと。明石の瀬戸。明石の門と。

明石海峡と明石海峡大橋

撮影:的場 啓

あかし‐かいきょう【明石海峡】‥ケフ

大阪湾と播磨灘とを分かつ、淡路島北方の海峡。幅約4キロメートル。1998年、明石海峡大橋が開通。明石大門おおと。明石の瀬戸。明石の門と。

明石海峡と明石海峡大橋

撮影:的場 啓

⇒あかし【明石】

あかし‐くら・す【明かし暮らす】

〔他五〕

夜をあかし、日をくらす。月日をおくる。竹取物語「ひとり―・し給ふ」

あかじ‐こくさい【赤字国債】

国家が歳入不足を補填ほてんするために発行する国債。特例国債。歳入補填国債。→建設国債。

⇒あか‐じ【赤字】

あかじ‐ざいせい【赤字財政】

歳出が租税などの経常歳入をこえ、その歳入不足が公債や借入金によってまかなわれるような財政状態。

⇒あか‐じ【赤字】

あかし‐しがのすけ【明石志賀之助】

寛永(1624〜1644)年間の力士。宇都宮藩の人と伝える。後世、初代横綱とされた伝説的人物。

あかし‐じんこつ【明石人骨】

1931年(昭和6)明石市の西郊、西八木海岸から直良信夫(1902〜1985)によって発見された人類の腰骨。原人のものといわれてきたが、近年、新人説が提唱されている。

⇒あかし【明石】

あか‐じそ【赤紫蘇】

茎も葉も赤紫色を呈するシソ。梅干の色つけなどに用いる。

あかし‐だま【明石玉】

明石から産出する、珊瑚珠に模して製した練物ねりもの。紅色の玉で、婦人の簪かんざしや装飾品に用いる。

⇒あかし【明石】

あかし‐ちぢみ【明石縮】

経たてに生糸、緯よこに撚よりの強い練り糸を用いた縮織物。さらさらした高級な薄物着物地で、近世初頭以来、明石・京都西陣などで、明治中期から第二次大戦前まで新潟県十日町地方で産した。明石。明石織。→小千谷縮。

⇒あかし【明石】

あか‐しで【赤四手】

カバノキ科の落葉高木。山地に生じ、高さ約15メートル。若枝は赤色を帯びる。材は淡黄白色で硬く、櫛や器具の柄とし、また、椎茸を作る榾木ほたぎに用いる。四手の木。

あかし‐の‐うえ【明石上】‥ウヘ

源氏物語中の人物。明石入道の女むすめ。光源氏が須磨流謫中に契り、一女(明石の中宮)を生む。明石の御方。明石の君。

⇒あかし【明石】

あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

源氏物語中の人物。光源氏の女。母は明石の上。今上帝の中宮となる。東宮・匂宮らの母。

⇒あかし【明石】

あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】‥ヂ‥

赤い地色の錦で製した直垂。源平時代以降、大将級の人物が鎧の下着として用いた。

⇒あか‐じ【赤地】

あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】‥ニフダウ

源氏物語中の人物。明石の浦に住し、須磨流謫中の光源氏をその邸に迎え、女明石の上を配した。

⇒あかし【明石】

あかし‐びと【証人】

証拠を示す人。しょうにん。孝徳紀「仮使たとい明らかなる三みたりの証あかしびとを得とも」

⇒あかし【証】

あかし‐ぶね【明石船】

近世、明石・大坂間の海路を航行した乗合船。

⇒あかし【明石】

あかし‐ぶみ【証書】

神仏に願がんを立てる文。願文がんもん。源氏物語玉鬘「御―など書きたる心ばへなど」

⇒あかし【証】

あかしま‐かぜ【あかしま風】

(「あかしま」は急激の意)(→)「あからしまかぜ」に同じ。

あか‐じ・みる【垢染みる】

〔自上一〕

垢がついてよごれる。

あか‐じ・む【垢染む】

〔自四〕

(→)「あかじみる」に同じ。

あかじ‐ゆうし【赤字融資】

金融機関が、企業体の損失、すなわち帳簿上の赤字の穴埋めのために資金を融通すること。

⇒あか‐じ【赤字】

あか‐じゅく【赤熟】

蚕の一品種。また、上蔟じょうぞくに近い蚕の赤みを帯びたもの。あかびき。

あか‐しょうびん【赤翡翠】

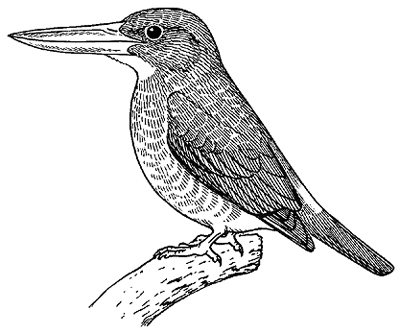

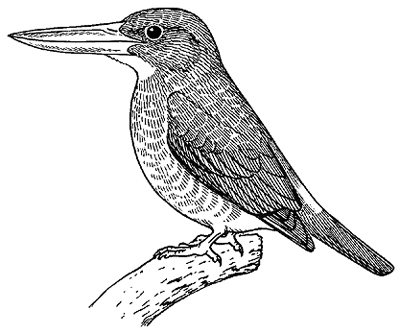

カワセミの一種。大きさはツグミぐらい。背は朱色、腰は瑠璃色、腹面は黄褐色、嘴は長大で赤色。渓流の近くの広葉樹林にすみ、蛙・昆虫・小魚などを好んで食う。日本・中国・ジャワなどに分布。梅雨時によく鳴くので、雨乞鳥・水恋鳥ともいう。鳴き声から、キョロロ。ミヤマショウビン。〈[季]夏〉

あかしょうびん

⇒あかし【明石】

あかし‐くら・す【明かし暮らす】

〔他五〕

夜をあかし、日をくらす。月日をおくる。竹取物語「ひとり―・し給ふ」

あかじ‐こくさい【赤字国債】

国家が歳入不足を補填ほてんするために発行する国債。特例国債。歳入補填国債。→建設国債。

⇒あか‐じ【赤字】

あかじ‐ざいせい【赤字財政】

歳出が租税などの経常歳入をこえ、その歳入不足が公債や借入金によってまかなわれるような財政状態。

⇒あか‐じ【赤字】

あかし‐しがのすけ【明石志賀之助】

寛永(1624〜1644)年間の力士。宇都宮藩の人と伝える。後世、初代横綱とされた伝説的人物。

あかし‐じんこつ【明石人骨】

1931年(昭和6)明石市の西郊、西八木海岸から直良信夫(1902〜1985)によって発見された人類の腰骨。原人のものといわれてきたが、近年、新人説が提唱されている。

⇒あかし【明石】

あか‐じそ【赤紫蘇】

茎も葉も赤紫色を呈するシソ。梅干の色つけなどに用いる。

あかし‐だま【明石玉】

明石から産出する、珊瑚珠に模して製した練物ねりもの。紅色の玉で、婦人の簪かんざしや装飾品に用いる。

⇒あかし【明石】

あかし‐ちぢみ【明石縮】

経たてに生糸、緯よこに撚よりの強い練り糸を用いた縮織物。さらさらした高級な薄物着物地で、近世初頭以来、明石・京都西陣などで、明治中期から第二次大戦前まで新潟県十日町地方で産した。明石。明石織。→小千谷縮。

⇒あかし【明石】

あか‐しで【赤四手】

カバノキ科の落葉高木。山地に生じ、高さ約15メートル。若枝は赤色を帯びる。材は淡黄白色で硬く、櫛や器具の柄とし、また、椎茸を作る榾木ほたぎに用いる。四手の木。

あかし‐の‐うえ【明石上】‥ウヘ

源氏物語中の人物。明石入道の女むすめ。光源氏が須磨流謫中に契り、一女(明石の中宮)を生む。明石の御方。明石の君。

⇒あかし【明石】

あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

源氏物語中の人物。光源氏の女。母は明石の上。今上帝の中宮となる。東宮・匂宮らの母。

⇒あかし【明石】

あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】‥ヂ‥

赤い地色の錦で製した直垂。源平時代以降、大将級の人物が鎧の下着として用いた。

⇒あか‐じ【赤地】

あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】‥ニフダウ

源氏物語中の人物。明石の浦に住し、須磨流謫中の光源氏をその邸に迎え、女明石の上を配した。

⇒あかし【明石】

あかし‐びと【証人】

証拠を示す人。しょうにん。孝徳紀「仮使たとい明らかなる三みたりの証あかしびとを得とも」

⇒あかし【証】

あかし‐ぶね【明石船】

近世、明石・大坂間の海路を航行した乗合船。

⇒あかし【明石】

あかし‐ぶみ【証書】

神仏に願がんを立てる文。願文がんもん。源氏物語玉鬘「御―など書きたる心ばへなど」

⇒あかし【証】

あかしま‐かぜ【あかしま風】

(「あかしま」は急激の意)(→)「あからしまかぜ」に同じ。

あか‐じ・みる【垢染みる】

〔自上一〕

垢がついてよごれる。

あか‐じ・む【垢染む】

〔自四〕

(→)「あかじみる」に同じ。

あかじ‐ゆうし【赤字融資】

金融機関が、企業体の損失、すなわち帳簿上の赤字の穴埋めのために資金を融通すること。

⇒あか‐じ【赤字】

あか‐じゅく【赤熟】

蚕の一品種。また、上蔟じょうぞくに近い蚕の赤みを帯びたもの。あかびき。

あか‐しょうびん【赤翡翠】

カワセミの一種。大きさはツグミぐらい。背は朱色、腰は瑠璃色、腹面は黄褐色、嘴は長大で赤色。渓流の近くの広葉樹林にすみ、蛙・昆虫・小魚などを好んで食う。日本・中国・ジャワなどに分布。梅雨時によく鳴くので、雨乞鳥・水恋鳥ともいう。鳴き声から、キョロロ。ミヤマショウビン。〈[季]夏〉

あかしょうびん

アカショウビン

撮影:小宮輝之

アカショウビン

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あか‐しらが【赤白髪】

赤みをおびた白髪。能因本枕草子牛飼は「牛飼は大きにて、髪―にて」

あか‐しらつるばみ【赤白橡】

櫨はじと茜あかねと灰とで染めた色。薄赤にやや灰色を帯びる。

Munsell color system: 5YR7/4

あか‐しんごう【赤信号】‥ガウ

①交通機関の停止信号。赤色の旗・灯火などを用いる。

②転じて、行先に危険・困難のあるしるし。「財政に―がつく」

↔青信号

あか‐しんぶん【赤新聞】

(赤みをおびた紙を使ったからいう)すっぱぬき記事などを主とする低俗な新聞。

あか‐しんれい【閼伽振鈴】

密教で、仏に閼伽を供え、鈴を振り鳴らして供養すること。夫木和歌抄34「これやさは高野の山に住む心―の夕暮の声」

あか・す【明かす】

〔他五〕

暗いところを明るくする意。

①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」

②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」

③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」

④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

あか・す【飽かす】

[一]〔他五〕

近世後期以来、「あかせる」(下一)が四段に活用するようになってできた語。「暇に―・して」

[二]〔他下二〕

⇒あかせる(下一)

あか‐ず【赤酢】

①酒粕から作る粕酢のうち色の濃いもの。特有のにおいがあり鮨用に好まれた。

②梅酢の一種。赤紫蘇を加えて梅の実を塩漬にするときに出る液汁。赤梅酢。

③広東料理に使われる大紅浙醋ターホンヂョーツゥ。紅麹べにこうじを使用。

あか‐ず【飽かず】

(飽クの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①満ち足りず。不十分で。源氏物語桐壺「―口惜しうおぼさるれば」

②いやになることなく。源氏物語桐壺「いよいよ―あはれなるものに思ほして」。「―見入る」

あかすかべい

(アカメ(赤目)の訛アカンベイをさらに言いかえた語)(→)「あかんべ」に同じ。東海道中膝栗毛2「(女)すんならサアおとまり。(弥次)―」

あか‐すぎ【赤杉】

セコイアの俗称。

あかずきん【赤頭巾】‥ヅ‥

ペローおよびグリムの童話。赤ずきんをかぶった少女が祖母を訪ねるが、祖母を食い殺して祖母になりすました狼に食べられてしまう話。グリム童話では、猟師が二人を助け狼を退治する。

あか‐すぐり【赤酸塊】

ユキノシタ科の落葉果樹。ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は掌状に3〜5裂し、花は緑色または褐色。赤い球形の液果は、生食やジャム・ゼリーとする。アカミフサスグリ。レッド‐カランツ。

あか‐ずな【赤砂】

(→)金剛砂こんごうしゃの異称。

あかず‐の【開かずの】

長い間開くことがない、また、開けることが禁じられている。「―踏切」

⇒あかず‐の‐ま【開かずの間】

⇒あかずの‐もん【不開の門】

あかず‐の‐ま【開かずの間】

(禁忌などで)戸を閉め切ったままの部屋。

⇒あかず‐の【開かずの】

あかずの‐もん【不開の門】

①非常時か特別の場合のほかには開けない門。勅使門など。

②不吉として開けない門。

③(花山天皇が遁世の際にこの門から出て後は開けなかったからいう)偉鑒門いかんもんの別称。あけずのもん。

⇒あかず‐の【開かずの】

あか‐ずみ【赤墨】

(→)朱墨しゅずみに同じ。

あか‐すり【垢擦り】

入浴の時、肌の垢をこすり落とすのに用いるもの。呉絽ごろのきれ、軽石かるいし、ヘチマの実の繊維などを用いる。

あか・せる【飽かせる】

〔他下一〕[文]あか・す(下二)

①飽きさせる。十分にさせる。今昔物語集26「いで飲み―・せ奉らばや」

②ふんだんに使う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「金に―・せし吟味なり」

あか‐せん【赤線】

①赤い色の線。

②(警察などで地図に赤線を引いて示したことから)売春が公認されている地域。売春防止法で廃止された。「―地帯」

あか‐そ【赤麻】

イラクサ科の多年草。山地に多く、高さ60〜80センチメートル。茎はほぼ四角で、茎・葉柄は赤色を帯びる。葉は深く3裂、縁に粗い切れ込みがある。夏、葉腋に小さな雄花・雌花から成る長い穂をつける。

あか‐ぞなえ【赤備】‥ゾナヘ

具足・指物さしもの・馬具・鐙あぶみなどをすべて赤色にした軍勢。甲陽軍鑑20「井伊兵部の備へ―なり」

あか‐そぶ【赤そぶ】

水の赤いさび。赤渋。猿蓑「人も忘れし―の水」(凡兆)

あかぞめ【赤染】

姓氏の一つ。

⇒あかぞめ‐えもん【赤染衛門】

あかぞめ‐えもん【赤染衛門】‥ヱ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。父は赤染時用ときもち、実は平兼盛と伝える。大江匡衡おおえのまさひらの妻。藤原道長の妻倫子に仕え、歌で和泉式部と並び称せられた。家集「赤染衛門集」。「栄花物語」正編の編作者説も有力。1041年(長久2)当時、85、6歳で存命。

→文献資料[栄花物語]

⇒あかぞめ【赤染】

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】

(梵語agada)あらゆる病気を治すという霊薬。不老不死の薬。阿伽陀薬。

あがた【県】

①大和時代の諸地方にあった地方行政組織。畿内周辺では直轄地的性格が強い。みあがた。孝徳紀「六県むつのあがた」

②地方官の任国。伊勢物語「―へ行く人に馬のはなむけせむとて」

③いなか。夫木和歌抄30「田づらなるわら屋の軒のこもすだれこれや―のしるしなるらむ」

⇒あがた‐ありき【県歩行】

⇒あがた‐ぬし【県主】

⇒あがた‐の‐いど【県の井戸】

⇒あがた‐み【県見】

⇒あがた‐みこ【県御子・県巫】

⇒あがた‐めし【県召】

⇒あがためし‐の‐じもく【県召の除目】

あがた‐ありき【県歩行】

田舎まわり。多く、令制下の地方官勤務を指す。蜻蛉日記上「この十余年のほど、―にのみあり」

⇒あがた【県】

あか‐だい【赤鯛】‥ダヒ

マダイなど赤色の鯛の俗称。

あがたい【県居】‥ヰ

賀茂真淵の家号。→県門けんもん

あがた‐いぬかい‐の‐たちばな‐の‐みちよ【県犬養橘三千代】‥カヒ‥

奈良時代の女官。美努みぬ王に嫁して橘諸兄もろえを生み、のち藤原不比等ふひとの後妻となって光明皇后を生む。命婦として参内し、橘宿祢姓を賜って宮廷に隠然たる勢力を持った。( 〜733)

あか‐だし【赤出し】

赤味噌仕立ての汁物。もと、桜味噌をすって魚肉などを入れた大阪天満の味噌汁。

あか‐だすき【赤襷】

赤色のたすき。特に召集令状による応召者が掛けたものをいう。

あか‐たては【赤蛺蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。前翅の前外半は黒褐色で白斑と淡橙赤色の紋がある。後翅は暗褐色で外縁は橙赤色。成虫で冬を越す。

アカタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あか‐しらが【赤白髪】

赤みをおびた白髪。能因本枕草子牛飼は「牛飼は大きにて、髪―にて」

あか‐しらつるばみ【赤白橡】

櫨はじと茜あかねと灰とで染めた色。薄赤にやや灰色を帯びる。

Munsell color system: 5YR7/4

あか‐しんごう【赤信号】‥ガウ

①交通機関の停止信号。赤色の旗・灯火などを用いる。

②転じて、行先に危険・困難のあるしるし。「財政に―がつく」

↔青信号

あか‐しんぶん【赤新聞】

(赤みをおびた紙を使ったからいう)すっぱぬき記事などを主とする低俗な新聞。

あか‐しんれい【閼伽振鈴】

密教で、仏に閼伽を供え、鈴を振り鳴らして供養すること。夫木和歌抄34「これやさは高野の山に住む心―の夕暮の声」

あか・す【明かす】

〔他五〕

暗いところを明るくする意。

①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」

②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」

③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」

④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

あか・す【飽かす】

[一]〔他五〕

近世後期以来、「あかせる」(下一)が四段に活用するようになってできた語。「暇に―・して」

[二]〔他下二〕

⇒あかせる(下一)

あか‐ず【赤酢】

①酒粕から作る粕酢のうち色の濃いもの。特有のにおいがあり鮨用に好まれた。

②梅酢の一種。赤紫蘇を加えて梅の実を塩漬にするときに出る液汁。赤梅酢。

③広東料理に使われる大紅浙醋ターホンヂョーツゥ。紅麹べにこうじを使用。

あか‐ず【飽かず】

(飽クの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①満ち足りず。不十分で。源氏物語桐壺「―口惜しうおぼさるれば」

②いやになることなく。源氏物語桐壺「いよいよ―あはれなるものに思ほして」。「―見入る」

あかすかべい

(アカメ(赤目)の訛アカンベイをさらに言いかえた語)(→)「あかんべ」に同じ。東海道中膝栗毛2「(女)すんならサアおとまり。(弥次)―」

あか‐すぎ【赤杉】

セコイアの俗称。

あかずきん【赤頭巾】‥ヅ‥

ペローおよびグリムの童話。赤ずきんをかぶった少女が祖母を訪ねるが、祖母を食い殺して祖母になりすました狼に食べられてしまう話。グリム童話では、猟師が二人を助け狼を退治する。

あか‐すぐり【赤酸塊】

ユキノシタ科の落葉果樹。ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は掌状に3〜5裂し、花は緑色または褐色。赤い球形の液果は、生食やジャム・ゼリーとする。アカミフサスグリ。レッド‐カランツ。

あか‐ずな【赤砂】

(→)金剛砂こんごうしゃの異称。

あかず‐の【開かずの】

長い間開くことがない、また、開けることが禁じられている。「―踏切」

⇒あかず‐の‐ま【開かずの間】

⇒あかずの‐もん【不開の門】

あかず‐の‐ま【開かずの間】

(禁忌などで)戸を閉め切ったままの部屋。

⇒あかず‐の【開かずの】

あかずの‐もん【不開の門】

①非常時か特別の場合のほかには開けない門。勅使門など。

②不吉として開けない門。

③(花山天皇が遁世の際にこの門から出て後は開けなかったからいう)偉鑒門いかんもんの別称。あけずのもん。

⇒あかず‐の【開かずの】

あか‐ずみ【赤墨】

(→)朱墨しゅずみに同じ。

あか‐すり【垢擦り】

入浴の時、肌の垢をこすり落とすのに用いるもの。呉絽ごろのきれ、軽石かるいし、ヘチマの実の繊維などを用いる。

あか・せる【飽かせる】

〔他下一〕[文]あか・す(下二)

①飽きさせる。十分にさせる。今昔物語集26「いで飲み―・せ奉らばや」

②ふんだんに使う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「金に―・せし吟味なり」

あか‐せん【赤線】

①赤い色の線。

②(警察などで地図に赤線を引いて示したことから)売春が公認されている地域。売春防止法で廃止された。「―地帯」

あか‐そ【赤麻】

イラクサ科の多年草。山地に多く、高さ60〜80センチメートル。茎はほぼ四角で、茎・葉柄は赤色を帯びる。葉は深く3裂、縁に粗い切れ込みがある。夏、葉腋に小さな雄花・雌花から成る長い穂をつける。

あか‐ぞなえ【赤備】‥ゾナヘ

具足・指物さしもの・馬具・鐙あぶみなどをすべて赤色にした軍勢。甲陽軍鑑20「井伊兵部の備へ―なり」

あか‐そぶ【赤そぶ】

水の赤いさび。赤渋。猿蓑「人も忘れし―の水」(凡兆)

あかぞめ【赤染】

姓氏の一つ。

⇒あかぞめ‐えもん【赤染衛門】

あかぞめ‐えもん【赤染衛門】‥ヱ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。父は赤染時用ときもち、実は平兼盛と伝える。大江匡衡おおえのまさひらの妻。藤原道長の妻倫子に仕え、歌で和泉式部と並び称せられた。家集「赤染衛門集」。「栄花物語」正編の編作者説も有力。1041年(長久2)当時、85、6歳で存命。

→文献資料[栄花物語]

⇒あかぞめ【赤染】

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】

(梵語agada)あらゆる病気を治すという霊薬。不老不死の薬。阿伽陀薬。

あがた【県】

①大和時代の諸地方にあった地方行政組織。畿内周辺では直轄地的性格が強い。みあがた。孝徳紀「六県むつのあがた」

②地方官の任国。伊勢物語「―へ行く人に馬のはなむけせむとて」

③いなか。夫木和歌抄30「田づらなるわら屋の軒のこもすだれこれや―のしるしなるらむ」

⇒あがた‐ありき【県歩行】

⇒あがた‐ぬし【県主】

⇒あがた‐の‐いど【県の井戸】

⇒あがた‐み【県見】

⇒あがた‐みこ【県御子・県巫】

⇒あがた‐めし【県召】

⇒あがためし‐の‐じもく【県召の除目】

あがた‐ありき【県歩行】

田舎まわり。多く、令制下の地方官勤務を指す。蜻蛉日記上「この十余年のほど、―にのみあり」

⇒あがた【県】

あか‐だい【赤鯛】‥ダヒ

マダイなど赤色の鯛の俗称。

あがたい【県居】‥ヰ

賀茂真淵の家号。→県門けんもん

あがた‐いぬかい‐の‐たちばな‐の‐みちよ【県犬養橘三千代】‥カヒ‥

奈良時代の女官。美努みぬ王に嫁して橘諸兄もろえを生み、のち藤原不比等ふひとの後妻となって光明皇后を生む。命婦として参内し、橘宿祢姓を賜って宮廷に隠然たる勢力を持った。( 〜733)

あか‐だし【赤出し】

赤味噌仕立ての汁物。もと、桜味噌をすって魚肉などを入れた大阪天満の味噌汁。

あか‐だすき【赤襷】

赤色のたすき。特に召集令状による応召者が掛けたものをいう。

あか‐たては【赤蛺蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。前翅の前外半は黒褐色で白斑と淡橙赤色の紋がある。後翅は暗褐色で外縁は橙赤色。成虫で冬を越す。

アカタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あか‐だな【閼伽棚】

仏に供える水または花などを置く棚。方丈記「その西に―をつくり」

あか‐だに【赤蜱】

ハダニの別称。

あがた‐ぬし【県主】

大和時代の県の支配者。後に姓かばねの一つとなった。古事記中「大県小県の―」

⇒あがた【県】

あがた‐の‐いど【県の井戸】‥ヰ‥

京都の一条の北、東洞院の西角(旧御苑内)にあった泉。蛙・山吹の名所。(歌枕)

⇒あがた【県】

あか‐だま【赤玉】

①赤い玉。古事記上「―は緒さへ光れど」

②琥珀こはく。〈本草和名〉

③佐渡などに産する碧玉へきぎょくの赤いもの。庭石として珍重。赤石。赤玉石。

④江戸時代の売薬の名。赤い丸薬で、胃病に使われた。

⇒あかだま‐つち【赤玉土】

⇒あかだま‐の‐き【赤玉の木】

あかだま‐つち【赤玉土】

赤土を乾燥させ、砕いて粒状にしたもの。園芸用土に用いる。

⇒あか‐だま【赤玉】

あかだま‐の‐き【赤玉の木】

ヤブコウジの別称。

⇒あか‐だま【赤玉】

あがた‐み【県見】

田舎見物。または、地方官としての巡視。古今和歌集雑「―にはえ出で立たじや」

⇒あがた【県】

あがた‐みこ【県御子・県巫】

竈祓かまばらいや口寄せなどをして諸国を勧進したみこ。好色一代男3「すずしめの鈴を鳴らして、―来れり」

⇒あがた【県】

あがた‐めし【県召】

「県召の除目」の略。栄華物語駒くらべ「あらたまの年立ちかへる春の―に」

⇒あがた【県】

あがためし‐の‐じもく【県召の除目】‥ヂ‥

平安時代以降、正月(または2月頃)に地方官を任命する公事くじ。春の除目。外官げかんの除目。↔司召つかさめしの除目

⇒あがた【県】

あか‐たん【赤短】

花札の、赤色の短冊を描いた札のうち松・梅・桜の札。また、それが揃ってできる役やく。あか。

あが‐ちご【贖児】

(人に代わって罪を贖あがなう意)旧暦6月・12月の大祓おおはらえに用いた人形ひとがた。→形代かたしろ2

あかち‐だ【班田】

古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり」

あか‐ちゃ・ける【赤茶ける】

〔自下一〕

赤みがかった茶色になる。

あか‐ちゃん【赤ちゃん】

「赤ん坊」を親しみをこめていう語。

あか‐ちょうちん【赤提灯】‥チヤウ‥

(アカヂョウチンとも。多く赤い提灯を店先に掲げることから)安い料金で客に酒を飲ませる店。一杯飲み屋。

あか‐チン【赤チン】

マーキュロクロムの俗称。赤いヨードチンキの意であるが、化学的組成は全く別。

あか・つ【分つ・頒つ】

〔他四〕

①放つ。捨てる。神代紀上「鬚髯ひげを抜きて―・つ」

②分遣する。古事記中「駅使はゆまづかいを四方に―・ちて」

③分配する。三蔵法師伝永久点「所司普く諸寺に班アカツ」

あか‐つか【赤柄】

(→)赤木柄あかぎづかに同じ。古事談2「―の刀のまふたぎに、貝摺りたる差してぞ」

あか‐つき【暁】

(アカトキ(明時)の転)

①夜を三つに分けた第3番目。宵・夜中に続く。現在では、やや明るくなってからを指すが、古くは、暗いうち、夜が明けようとする時。よあけ。あけがた。古今和歌集恋「有明のつれなく見えし別れより―ばかり憂きものはなし」。源氏物語明石「たち給ふ―は夜深く出で給ひて」。「―の光」

②ある事柄が実現したその時。「成功の―には」

⇒あかつき‐おき【暁起き】

⇒あかつき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

⇒あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

⇒あかつき‐やみ【暁闇】

あか‐つき【垢付】

着古して垢のついた衣服。また、死者の使用していた衣類。形見分けのときにいう語。

あか‐つき【閼伽坏】

閼伽水を仏に供える器。多く銅製。源氏物語鈴虫「花奉るとてならす―の音」

あかつき‐おき【暁起き】

①あけがたに早く起き出ること。早起き。

②早起きして勤行ごんぎょうすること。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐づくよ【暁月夜】

あかつきに月の見える空の状態。また、その月。ありあけの月。あかつきづき。あかつきづきよ。土佐日記「―いと面白ければ」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

茶事七式の一つ。厳寒の暁の時刻に催す茶事。残灯の風情を観賞する。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

夜をともにした男女が、まだ暗いうちに起きて別れること。源氏物語総角「あな苦しや。―や」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐やみ【暁闇】

月のないあけがた。陰暦で月の14日ごろまで。

⇒あか‐つき【暁】

あがっ‐たり【上がったり】

(「たり」は完了の文語助動詞)駄目になること。商売・事業などが全くふるわなくなること。→上がる➌6

あ‐かったん【亜褐炭】

(→)亜炭に同じ。

あか‐つち【赤土・赭土】

①鉄分を含み、赤く黄ばんだ粘土。赤色土。黄色土。赭土しゃど。

②赤黒色の絵具。

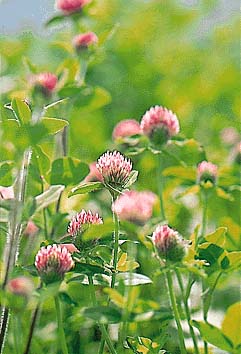

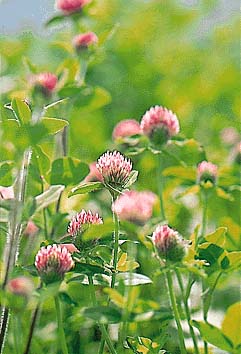

あか‐つめくさ【赤詰草・赤漆姑草】

マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で、日本には明治時代に牧草として入り、野生化している。3小葉から成り、しばしば中央に八字状の白斑がある。夏、茎の上部に紅紫色の小蝶形花を多数密集し、花後、莢さやを生ずる。牧草・緑肥用。シロツメクサとともにクローバーの名で知られる。レッド‐クローバー。紫つめくさ。

アカツメクサ

撮影:関戸 勇

あか‐だな【閼伽棚】

仏に供える水または花などを置く棚。方丈記「その西に―をつくり」

あか‐だに【赤蜱】

ハダニの別称。

あがた‐ぬし【県主】

大和時代の県の支配者。後に姓かばねの一つとなった。古事記中「大県小県の―」

⇒あがた【県】

あがた‐の‐いど【県の井戸】‥ヰ‥

京都の一条の北、東洞院の西角(旧御苑内)にあった泉。蛙・山吹の名所。(歌枕)

⇒あがた【県】

あか‐だま【赤玉】

①赤い玉。古事記上「―は緒さへ光れど」

②琥珀こはく。〈本草和名〉

③佐渡などに産する碧玉へきぎょくの赤いもの。庭石として珍重。赤石。赤玉石。

④江戸時代の売薬の名。赤い丸薬で、胃病に使われた。

⇒あかだま‐つち【赤玉土】

⇒あかだま‐の‐き【赤玉の木】

あかだま‐つち【赤玉土】

赤土を乾燥させ、砕いて粒状にしたもの。園芸用土に用いる。

⇒あか‐だま【赤玉】

あかだま‐の‐き【赤玉の木】

ヤブコウジの別称。

⇒あか‐だま【赤玉】

あがた‐み【県見】

田舎見物。または、地方官としての巡視。古今和歌集雑「―にはえ出で立たじや」

⇒あがた【県】

あがた‐みこ【県御子・県巫】

竈祓かまばらいや口寄せなどをして諸国を勧進したみこ。好色一代男3「すずしめの鈴を鳴らして、―来れり」

⇒あがた【県】

あがた‐めし【県召】

「県召の除目」の略。栄華物語駒くらべ「あらたまの年立ちかへる春の―に」

⇒あがた【県】

あがためし‐の‐じもく【県召の除目】‥ヂ‥

平安時代以降、正月(または2月頃)に地方官を任命する公事くじ。春の除目。外官げかんの除目。↔司召つかさめしの除目

⇒あがた【県】

あか‐たん【赤短】

花札の、赤色の短冊を描いた札のうち松・梅・桜の札。また、それが揃ってできる役やく。あか。

あが‐ちご【贖児】

(人に代わって罪を贖あがなう意)旧暦6月・12月の大祓おおはらえに用いた人形ひとがた。→形代かたしろ2

あかち‐だ【班田】

古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり」

あか‐ちゃ・ける【赤茶ける】

〔自下一〕

赤みがかった茶色になる。

あか‐ちゃん【赤ちゃん】

「赤ん坊」を親しみをこめていう語。

あか‐ちょうちん【赤提灯】‥チヤウ‥

(アカヂョウチンとも。多く赤い提灯を店先に掲げることから)安い料金で客に酒を飲ませる店。一杯飲み屋。

あか‐チン【赤チン】

マーキュロクロムの俗称。赤いヨードチンキの意であるが、化学的組成は全く別。

あか・つ【分つ・頒つ】

〔他四〕

①放つ。捨てる。神代紀上「鬚髯ひげを抜きて―・つ」

②分遣する。古事記中「駅使はゆまづかいを四方に―・ちて」

③分配する。三蔵法師伝永久点「所司普く諸寺に班アカツ」

あか‐つか【赤柄】

(→)赤木柄あかぎづかに同じ。古事談2「―の刀のまふたぎに、貝摺りたる差してぞ」

あか‐つき【暁】

(アカトキ(明時)の転)

①夜を三つに分けた第3番目。宵・夜中に続く。現在では、やや明るくなってからを指すが、古くは、暗いうち、夜が明けようとする時。よあけ。あけがた。古今和歌集恋「有明のつれなく見えし別れより―ばかり憂きものはなし」。源氏物語明石「たち給ふ―は夜深く出で給ひて」。「―の光」

②ある事柄が実現したその時。「成功の―には」

⇒あかつき‐おき【暁起き】

⇒あかつき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

⇒あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

⇒あかつき‐やみ【暁闇】

あか‐つき【垢付】

着古して垢のついた衣服。また、死者の使用していた衣類。形見分けのときにいう語。

あか‐つき【閼伽坏】

閼伽水を仏に供える器。多く銅製。源氏物語鈴虫「花奉るとてならす―の音」

あかつき‐おき【暁起き】

①あけがたに早く起き出ること。早起き。

②早起きして勤行ごんぎょうすること。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐づくよ【暁月夜】

あかつきに月の見える空の状態。また、その月。ありあけの月。あかつきづき。あかつきづきよ。土佐日記「―いと面白ければ」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

茶事七式の一つ。厳寒の暁の時刻に催す茶事。残灯の風情を観賞する。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

夜をともにした男女が、まだ暗いうちに起きて別れること。源氏物語総角「あな苦しや。―や」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐やみ【暁闇】

月のないあけがた。陰暦で月の14日ごろまで。

⇒あか‐つき【暁】

あがっ‐たり【上がったり】

(「たり」は完了の文語助動詞)駄目になること。商売・事業などが全くふるわなくなること。→上がる➌6

あ‐かったん【亜褐炭】

(→)亜炭に同じ。

あか‐つち【赤土・赭土】

①鉄分を含み、赤く黄ばんだ粘土。赤色土。黄色土。赭土しゃど。

②赤黒色の絵具。

あか‐つめくさ【赤詰草・赤漆姑草】

マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で、日本には明治時代に牧草として入り、野生化している。3小葉から成り、しばしば中央に八字状の白斑がある。夏、茎の上部に紅紫色の小蝶形花を多数密集し、花後、莢さやを生ずる。牧草・緑肥用。シロツメクサとともにクローバーの名で知られる。レッド‐クローバー。紫つめくさ。

アカツメクサ

撮影:関戸 勇

あか‐つら【赤面・赭面】

①ひどく赤い色をした顔。多く人をののしる時にいう。あかっつら。

②歌舞伎で、敵役かたきやくの称。顔を赤く塗るからいう。

あかて‐がに【赤手蟹】

イワガニ科のカニ。甲は幅約4センチメートルの四角形で暗緑色または赤色。鋏脚きょうきゃくは濃い紅色で和名の由来となる。内湾の河口に近い湿地や草原にすみ、8〜9月頃の満月か新月で満潮の夕刻に波打ち際に集まり、腹部をふるわせて孵化したゾエア幼生を海へ放つ。岩手県以南に分布。

あか‐てつ【赤鉄】

アカテツ科の亜熱帯常緑高木。葉は革質で長楕円形。花は小さく褐色で葉腋に開く。花後、液果を結ぶ。材は建築または船舶用。小笠原・沖縄などに自生。クロテツ。

アカデミー【academy】

(プラトンが創設した学園アカデメイアに由来)

①学問・芸術・技術等に関する公私の指導的団体。ルネサンス期のイタリアに始まりフランス・イギリスで形成。ライプニッツによりヨーロッパ各国に普及。日本では、1879年(明治12)創立の東京学士会院(日本学士院の前身)が嚆矢こうし。学士院。翰林院かんりんいん。

②大学・研究所など学問研究の中心となる機関の総称。

⇒アカデミー‐しょう【アカデミー賞】

⇒アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

アカデミー‐しょう【アカデミー賞】‥シヤウ

アメリカ映画芸術科学アカデミー(1927年創立)からアメリカ映画界における各年度優秀作品、男優・女優、監督、技術部門、外国優秀映画などに与えられる賞。受賞者にオスカーと呼ばれる彫像が与えられるので、オスカー賞ともいう。

⇒アカデミー【academy】

アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

フランス学士院(Institut de France フランス)を構成する現存最古のアカデミー。1635年リシュリューの提案で文芸人の公的な集まりとして創設。辞書(初版1694年刊)の編集で知られる。

⇒アカデミー【academy】

アカデミシャン【academician】

①アカデミーの会員。

②一般に、学究の徒。

アカデミズム【academism】

①学問・芸術至上主義。

②学問・芸術における保守的・権威主義的傾向。官学ふう。

アカデミック【academic】

純粋に学問的なこと。学究的。「―な雰囲気」

アカデメイア【Akademeia ギリシア】

紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園。後529年まで存続。

あか‐てん【赤点】

(赤色で記すところから)落第点。欠点。

あか‐でんしゃ【赤電車】

最終電車であることを示すため、方向標識に赤色電灯をつけた電車。赤電。

あか‐テント【赤テント・紅テント】

唐十郎主宰の状況劇場の通称。1967年に東京新宿の花園神社に赤いテントを立てて公演したことから。

あか‐でんわ【赤電話】

委託公衆電話の通称。店舗の店先などに置かれる赤色の電話機。

あか‐とき【暁】

(明時あかときの意)(→)「あかつき」1に同じ。万葉集7「―と夜烏鳴けど」

⇒あかとき‐くたち【暁降ち】

⇒あかとき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかとき‐やみ【暁闇】

あかとき‐くたち【暁降ち】

夜がふけていってあけがた近くなる頃。万葉集10「こよひの―鳴く鶴たずの」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐づくよ【暁月夜】

(→)「あかつきづくよ」に同じ。万葉集10「時雨しぐれ降る―紐解かず」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐やみ【暁闇】

(→)「あかつきやみ」に同じ。万葉集11「―の朝影に」

⇒あか‐とき【暁】

あかとくろ【赤と黒】

(Le Rouge et le Noir フランス)スタンダールの小説。副題「1830年年代記」。地位も財力もない野心家の青年ジュリアン=ソレルの恋愛を通じてルイ=フィリップ王治世時代のフランス社会を描く。

あか‐どめ【淦止め】

船中に水の入るのを防ぐため、槙肌まいはだなどを板の合せ目に詰めること。

あか‐とり【垢取り】

①櫛くしの歯にたまった垢を取る具。また、それにかたどった紋。

②(「赤鳥」とも書く)武家の女性が馬に乗る時、鞍の上に掛ける布。馬の汗で衣服の汚れるのを防ぐもの。

③襦袢ジバンのこと。

④馬の毛をすく櫛。

あか‐とり【淦取り】

船の淦を汲くみ取るひしゃく。あかくみ。大型船に用いるポンプ式のもの(すっぽん)にもいう。

あかとり‐ぞめ【赤取染】

赤色に細い横筋を絞り染めにした染色。古今著聞集12「かの冠者、―の水干に」

あか‐とんぼ【赤蜻蛉】

①小形で体色が赤みをおびたトンボの俗称。

②アカネ属のトンボの総称。種類多く、アキアカネ・ナツアカネなど。あかねとんぼ。赤卒あかえんば・せきそつ。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あか‐つら【赤面・赭面】

①ひどく赤い色をした顔。多く人をののしる時にいう。あかっつら。

②歌舞伎で、敵役かたきやくの称。顔を赤く塗るからいう。

あかて‐がに【赤手蟹】

イワガニ科のカニ。甲は幅約4センチメートルの四角形で暗緑色または赤色。鋏脚きょうきゃくは濃い紅色で和名の由来となる。内湾の河口に近い湿地や草原にすみ、8〜9月頃の満月か新月で満潮の夕刻に波打ち際に集まり、腹部をふるわせて孵化したゾエア幼生を海へ放つ。岩手県以南に分布。

あか‐てつ【赤鉄】

アカテツ科の亜熱帯常緑高木。葉は革質で長楕円形。花は小さく褐色で葉腋に開く。花後、液果を結ぶ。材は建築または船舶用。小笠原・沖縄などに自生。クロテツ。

アカデミー【academy】

(プラトンが創設した学園アカデメイアに由来)

①学問・芸術・技術等に関する公私の指導的団体。ルネサンス期のイタリアに始まりフランス・イギリスで形成。ライプニッツによりヨーロッパ各国に普及。日本では、1879年(明治12)創立の東京学士会院(日本学士院の前身)が嚆矢こうし。学士院。翰林院かんりんいん。

②大学・研究所など学問研究の中心となる機関の総称。

⇒アカデミー‐しょう【アカデミー賞】

⇒アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

アカデミー‐しょう【アカデミー賞】‥シヤウ

アメリカ映画芸術科学アカデミー(1927年創立)からアメリカ映画界における各年度優秀作品、男優・女優、監督、技術部門、外国優秀映画などに与えられる賞。受賞者にオスカーと呼ばれる彫像が与えられるので、オスカー賞ともいう。

⇒アカデミー【academy】

アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

フランス学士院(Institut de France フランス)を構成する現存最古のアカデミー。1635年リシュリューの提案で文芸人の公的な集まりとして創設。辞書(初版1694年刊)の編集で知られる。

⇒アカデミー【academy】

アカデミシャン【academician】

①アカデミーの会員。

②一般に、学究の徒。

アカデミズム【academism】

①学問・芸術至上主義。

②学問・芸術における保守的・権威主義的傾向。官学ふう。

アカデミック【academic】

純粋に学問的なこと。学究的。「―な雰囲気」

アカデメイア【Akademeia ギリシア】

紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園。後529年まで存続。

あか‐てん【赤点】

(赤色で記すところから)落第点。欠点。

あか‐でんしゃ【赤電車】

最終電車であることを示すため、方向標識に赤色電灯をつけた電車。赤電。

あか‐テント【赤テント・紅テント】

唐十郎主宰の状況劇場の通称。1967年に東京新宿の花園神社に赤いテントを立てて公演したことから。

あか‐でんわ【赤電話】

委託公衆電話の通称。店舗の店先などに置かれる赤色の電話機。

あか‐とき【暁】

(明時あかときの意)(→)「あかつき」1に同じ。万葉集7「―と夜烏鳴けど」

⇒あかとき‐くたち【暁降ち】

⇒あかとき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかとき‐やみ【暁闇】

あかとき‐くたち【暁降ち】

夜がふけていってあけがた近くなる頃。万葉集10「こよひの―鳴く鶴たずの」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐づくよ【暁月夜】

(→)「あかつきづくよ」に同じ。万葉集10「時雨しぐれ降る―紐解かず」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐やみ【暁闇】

(→)「あかつきやみ」に同じ。万葉集11「―の朝影に」

⇒あか‐とき【暁】

あかとくろ【赤と黒】

(Le Rouge et le Noir フランス)スタンダールの小説。副題「1830年年代記」。地位も財力もない野心家の青年ジュリアン=ソレルの恋愛を通じてルイ=フィリップ王治世時代のフランス社会を描く。

あか‐どめ【淦止め】

船中に水の入るのを防ぐため、槙肌まいはだなどを板の合せ目に詰めること。

あか‐とり【垢取り】

①櫛くしの歯にたまった垢を取る具。また、それにかたどった紋。

②(「赤鳥」とも書く)武家の女性が馬に乗る時、鞍の上に掛ける布。馬の汗で衣服の汚れるのを防ぐもの。

③襦袢ジバンのこと。

④馬の毛をすく櫛。

あか‐とり【淦取り】

船の淦を汲くみ取るひしゃく。あかくみ。大型船に用いるポンプ式のもの(すっぽん)にもいう。

あかとり‐ぞめ【赤取染】

赤色に細い横筋を絞り染めにした染色。古今著聞集12「かの冠者、―の水干に」

あか‐とんぼ【赤蜻蛉】

①小形で体色が赤みをおびたトンボの俗称。

②アカネ属のトンボの総称。種類多く、アキアカネ・ナツアカネなど。あかねとんぼ。赤卒あかえんば・せきそつ。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナツアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナツアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

③唐辛子の隠語。

④赤く塗って練習機として用いた複葉ふくよう飛行機の俗称。

あがない【贖い】アガナヒ

(罪などの)代りをすること。また、その代りとなるもの。つぐない。

⇒あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】

あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】アガナヒ‥

令制で、刑部ぎょうぶ省に属し、罪人の財物没収、盗品の管理をつかさどる役所。

⇒あがない【贖い】

あがな・う【贖う・購う】アガナフ

〔他五〕

(アガフに接尾語ナフが付いた語)

①《贖》金品を代償として出して、罪をまぬかれる。転じて、つぐないをする。罪ほろぼしをする。

②《購》買い求める。また、懸賞をかけて求める。「首を百金に―・う」

あか‐なす【赤茄子】

トマトの異称。「―のうすく切られし白き皿秋の朝あしたの牛乳ちちのつめたさ」(前田夕暮)

あか‐なべ【銅鍋】

銅製の鍋。

あか‐に【赤丹】

①赤色の顔料とする土。

②赤土のような色。祝詞、祈年祭「―のほに聞しめすが故に」

Munsell color system: 7.5R5/12

あか‐にし【赤螺】

①アッキガイ科の巻貝。殻高は約15センチメートル、殻口の内面が赤いのでこの名がある。表面は淡褐色で、3列の大小の突起列がある。日本各地の暖かい浅海の砂泥底にすみ、他の貝を捕って食べる。卵嚢を「なぎなたほおずき」という。肉は食用。紅螺。辛螺。

②(財布の口を開かないことを、赤螺が殻を閉じて開かないのにたとえる)けちな人をあざけっていう語。

あか‐ぬけ【垢抜け】

洗練されること。素人くさくなくなること。野暮くささを脱していること。「都会風に―のした女」「―した腕前を示す」

あか‐ぬ・ける【垢抜ける】

〔自下一〕

(垢がぬけてさっぱりとしている意から)気がきいている。素人臭くない。洒脱しゃだつである。いきである。誹風柳多留129「―・けた浅黄行水聞わける」。「―・けた身なり」

あ‐が‐ぬし【吾が主】

相手を親しみ、あるいは敬って呼ぶ語。万葉集5「―のみたま賜ひて」

あか‐ぬり【赤塗り】

①赤(朱)色に塗ること。また、塗ったもの。

②歌舞伎で、顔を赤く塗り立て、敵役かたきやくを象徴するもの。赤面あかつら。歌舞伎、暫ト書「上の方に東金太郎、―、上下衣裳にて」

あか‐ね【茜】

(「赤根」の意)

①アカネ科の蔓つる性多年草。山野に自生し、根は橙色。茎は四角く中空でとげがある。各節に四葉を輪生し、秋、白色の小花を多数つける。根から染料を採った。生薬名を茜根せんこんといい、漢方で通経薬・止血薬。茜草。〈[季]秋〉

②セイヨウアカネの根からとった赤い染料。アリザリンを含む。茜根。

あかね

③唐辛子の隠語。

④赤く塗って練習機として用いた複葉ふくよう飛行機の俗称。

あがない【贖い】アガナヒ

(罪などの)代りをすること。また、その代りとなるもの。つぐない。

⇒あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】

あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】アガナヒ‥

令制で、刑部ぎょうぶ省に属し、罪人の財物没収、盗品の管理をつかさどる役所。

⇒あがない【贖い】

あがな・う【贖う・購う】アガナフ

〔他五〕

(アガフに接尾語ナフが付いた語)

①《贖》金品を代償として出して、罪をまぬかれる。転じて、つぐないをする。罪ほろぼしをする。

②《購》買い求める。また、懸賞をかけて求める。「首を百金に―・う」

あか‐なす【赤茄子】

トマトの異称。「―のうすく切られし白き皿秋の朝あしたの牛乳ちちのつめたさ」(前田夕暮)

あか‐なべ【銅鍋】

銅製の鍋。

あか‐に【赤丹】

①赤色の顔料とする土。

②赤土のような色。祝詞、祈年祭「―のほに聞しめすが故に」

Munsell color system: 7.5R5/12

あか‐にし【赤螺】

①アッキガイ科の巻貝。殻高は約15センチメートル、殻口の内面が赤いのでこの名がある。表面は淡褐色で、3列の大小の突起列がある。日本各地の暖かい浅海の砂泥底にすみ、他の貝を捕って食べる。卵嚢を「なぎなたほおずき」という。肉は食用。紅螺。辛螺。

②(財布の口を開かないことを、赤螺が殻を閉じて開かないのにたとえる)けちな人をあざけっていう語。

あか‐ぬけ【垢抜け】

洗練されること。素人くさくなくなること。野暮くささを脱していること。「都会風に―のした女」「―した腕前を示す」

あか‐ぬ・ける【垢抜ける】

〔自下一〕

(垢がぬけてさっぱりとしている意から)気がきいている。素人臭くない。洒脱しゃだつである。いきである。誹風柳多留129「―・けた浅黄行水聞わける」。「―・けた身なり」

あ‐が‐ぬし【吾が主】

相手を親しみ、あるいは敬って呼ぶ語。万葉集5「―のみたま賜ひて」

あか‐ぬり【赤塗り】

①赤(朱)色に塗ること。また、塗ったもの。

②歌舞伎で、顔を赤く塗り立て、敵役かたきやくを象徴するもの。赤面あかつら。歌舞伎、暫ト書「上の方に東金太郎、―、上下衣裳にて」

あか‐ね【茜】

(「赤根」の意)

①アカネ科の蔓つる性多年草。山野に自生し、根は橙色。茎は四角く中空でとげがある。各節に四葉を輪生し、秋、白色の小花を多数つける。根から染料を採った。生薬名を茜根せんこんといい、漢方で通経薬・止血薬。茜草。〈[季]秋〉

②セイヨウアカネの根からとった赤い染料。アリザリンを含む。茜根。

あかね

③茜色の略。

⇒あかね‐いろ【茜色】

⇒あかね‐か【茜草科】

⇒あかね‐ぐも【茜雲】

⇒あかね‐さす【茜さす】

⇒あかね‐すみれ【茜菫】

⇒あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

⇒あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

⇒茜掘る

あかね‐いろ【茜色】

茜の根で染めた色。赤色のやや沈んだ色。暗赤色。あかね。

Munsell color system: 4R3.5/11

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐か【茜草科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本と草本とがあり、熱帯地方を中心に約500属6000種、日本に50種が知られる。筒形合弁花で先端は4〜5裂、子房は下位、葉は対生し托葉がある。アカネ・クチナシ・ヤエムグラのほか、コーヒー・キナなど。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐かぶり【赤布被り】

大隅半島内之浦地方などの大漁祝たいりょういわい。ブリなどの大漁の際、赤頭巾と着物とを乗組の漁夫に与え、各人がそれを着て神社に参詣する。

あかね‐ぐも【茜雲】

朝日や夕日を受けて茜色に映える雲。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐さす【茜さす】

〔枕〕

(茜色に照りはえる意で)「日」「昼」「照る」「君」「紫」などにかかる。

⇒あか‐ね【茜】

あか‐ねずみ【赤鼠】

ネズミ科の哺乳類。頭胴長約10センチメートルで、尾長はそれよりやや短い。背面は褐色、腹部は白色。日本の野鼠として最も普通。チネズミ。

アカネズミ

提供:東京動物園協会

③茜色の略。

⇒あかね‐いろ【茜色】

⇒あかね‐か【茜草科】

⇒あかね‐ぐも【茜雲】

⇒あかね‐さす【茜さす】

⇒あかね‐すみれ【茜菫】

⇒あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

⇒あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

⇒茜掘る

あかね‐いろ【茜色】

茜の根で染めた色。赤色のやや沈んだ色。暗赤色。あかね。

Munsell color system: 4R3.5/11

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐か【茜草科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本と草本とがあり、熱帯地方を中心に約500属6000種、日本に50種が知られる。筒形合弁花で先端は4〜5裂、子房は下位、葉は対生し托葉がある。アカネ・クチナシ・ヤエムグラのほか、コーヒー・キナなど。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐かぶり【赤布被り】

大隅半島内之浦地方などの大漁祝たいりょういわい。ブリなどの大漁の際、赤頭巾と着物とを乗組の漁夫に与え、各人がそれを着て神社に参詣する。

あかね‐ぐも【茜雲】

朝日や夕日を受けて茜色に映える雲。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐さす【茜さす】

〔枕〕

(茜色に照りはえる意で)「日」「昼」「照る」「君」「紫」などにかかる。

⇒あか‐ね【茜】

あか‐ねずみ【赤鼠】

ネズミ科の哺乳類。頭胴長約10センチメートルで、尾長はそれよりやや短い。背面は褐色、腹部は白色。日本の野鼠として最も普通。チネズミ。

アカネズミ

提供:東京動物園協会

あかね‐すみれ【茜菫】

スミレ科の多年草。山野に自生。全体に毛が多く、最下葉は円形、他は心臓状卵形、縁辺に鋸歯があり、葉柄の上端に翼がある。春、紅紫色の花を開く。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

茜の根で赤く染めること。西鶴織留4「―のうら付けたる檰着物もめんきるもの」

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

(→)アカトンボ2に同じ。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐すみれ【茜菫】

スミレ科の多年草。山野に自生。全体に毛が多く、最下葉は円形、他は心臓状卵形、縁辺に鋸歯があり、葉柄の上端に翼がある。春、紅紫色の花を開く。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

茜の根で赤く染めること。西鶴織留4「―のうら付けたる檰着物もめんきるもの」

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

(→)アカトンボ2に同じ。

⇒あか‐ね【茜】

⇒あかざ‐か【藜科】

⇒あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

⇒あかざ‐の‐つえ【藜の杖】

⇒あかざ‐の‐はい【藜の灰】

あかさか【赤坂】

①大阪府南河内郡千早赤阪村の一部。

②岐阜県大垣市北西部の地区名。もと中山道の宿駅。石灰石を産。

③愛知県宝飯ほい郡音羽町の中心集落。東海道五十三次の一つ。

④東京都港区の一地区。もと東京市35区の一つ。

⇒あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

⇒あかさか‐じょう【赤坂城】

⇒あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

⇒あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

⇒あかさか‐やっこ【赤坂奴】

⇒あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

あかざ‐か【藜科】‥クワ

双子葉植物の一科。花に萼・花弁の区別がなく、花被片は5、稀に2、雄しべは花被片と同数、あるいはこれより少数。乾燥や塩分に強い草が多く、中央アジアの荒原や海岸、死海などの塩水湖岸に特殊な分布を示すものが多い。アカザ・ホウレンソウ・ビートなど100属1400種。

⇒あかざ【藜】

あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

赤坂4一帯を占める皇室の御用地。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐じょう【赤坂城】‥ジヤウ

赤坂1にあった城。楠木正成らが拠った城。上赤坂城・下赤坂城の2城があった。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

赤坂2の金生山から産出する大理石。多く貝類・海百合うみゆり・有孔虫・珊瑚さんごなどの化石を含む。その色彩や斑紋の状態により赤縞・霞・更紗サラサなどと呼ばれる。建築・装飾用。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

赤坂4の北東部にある地名。江戸城外堀に面した城門に因む名。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐やっこ【赤坂奴】

江戸の旗本に仕えた若党わかとう・中間ちゅうげん。その鎌髭かまひげや特異な風俗が人目をひいた。江戸赤坂辺に住んだ者からその名が出たとも、また、それらが赤坂3から出て居住したから江戸赤坂の地名が生じたともいう。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

赤坂4にある離宮。紀州徳川家の旧邸跡。1872年(明治5)離宮、73年仮皇居、88年より東宮御所。1909年洋式建築の宮殿完成。23年(大正12)再び東宮御所。第二次大戦後は赤坂御苑と称し国立国会図書館がおかれ、74年以降は迎賓館。

⇒あかさか【赤坂】

あか‐ざけ【赤酒】

熊本県名産の灰持酒あくもちざけ。

あか‐ざとう【赤砂糖】‥タウ

粗製の薄い茶褐色の砂糖。

あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

アカザの若葉を具とした吸物。粗末な食物のたとえ。徒然草「紙の衾、麻の衣、一鉢のまうけ、―、いくばくか人の費えをなさん」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐つえ【藜の杖】‥ツヱ

アカザの茎で造った杖。軽く、中風にならないというので、老人が用いた。風流志道軒伝「左に―をつき、右に羽扇を持ちて」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐はい【藜の灰】‥ハヒ

アカザを焼いて灰にしたもの。染物に用いる。

⇒あかざ【藜】

あか‐さび【赤錆】

鉄などに生ずる赤色のさび。

あかざわ‐やま【赤沢山】‥ザハ‥

静岡県伊東市南部の海辺にある山。工藤祐経の家臣に曾我兄弟の父、河津祐泰が射殺された所。

あか‐さんご【赤珊瑚】

八放サンゴ亜綱ヤギ目のサンゴ。群体は樹状で、一平面内に広がる。骨格は暗赤色で硬い。沖縄や九州など日本の南西海域から高知近海・小笠原などに分布、数百メートルの海底の岩上に付着。モモイロサンゴ・シロサンゴと共に本サンゴと呼ばれる。骨格を加工、装飾品にする。

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

あかし【証】

(「明かす」の連用形「明かし」から)証明すること。疑いをはらす証拠。「愛の―」「身の―を立てる」

⇒あかし‐びと【証人】

⇒あかし‐ぶみ【証書】

あかし【明石】

①兵庫県南部の市。明石海峡を隔てて淡路島に対し、交通の要地。もと松平氏6万石の城下町。中央標準時の子午線(東経135度)が本市を通過。明石の浦は白砂青松で知られた。人口29万1千。

②源氏物語の巻名。

③香銘。木所きどころは真南蛮まなばん。

④明石縮の略。

⇒あかし‐かいきょう【明石海峡】

⇒あかし‐じんこつ【明石人骨】

⇒あかし‐だま【明石玉】

⇒あかし‐ちぢみ【明石縮】

⇒あかし‐の‐うえ【明石上】

⇒あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

⇒あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】

⇒あかし‐ぶね【明石船】

あかし【明釣】

篝火かがりびをたき魚を寄せて釣ること。

あか・し【赤し・紅し】

〔形ク〕

⇒あかい

あか・し【明し】

〔形ク〕

(「赤し」と同源)

①光が十分にさしてかげりがない。あかるい。万葉集5「日月は―・しといへど」。源氏物語帚木「火―・くかかげなどして」。枕草子36「―・うなりて、人の声々し、日もさしいでぬべし」。日葡辞書「アカイウチニツク」

②心が清い。偽りがない。万葉集20「隠さはぬ―・き心を」→あかきこころ

あか‐じ【赤地】‥ヂ

織物の地色じいろの赤いもの。また、その織物。

⇒あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】

あか‐じ【赤字】

①(不足額をあらわす数字を赤色で書くからいう)歳入予算よりも歳出が超過すること。一般に、支出が収入を超過すること。欠損。「―を出す」↔黒字。

②(多く赤インクを用いるからいう)校正で、正誤補筆した文字や記号。

⇒あかじ‐こくさい【赤字国債】

⇒あかじ‐ざいせい【赤字財政】

⇒あかじ‐ゆうし【赤字融資】

アガシ

(朝鮮語agas'i)お嬢さん。

アカシア【Acacia ラテン】

①マメ科アカシア属植物(その学名)。常緑木本で、おもにオーストラリア・アフリカなどの乾燥地に約800種分布。ネムノキに似て、枝に針がある。葉は羽状複葉。春から夏、葉腋に無数の黄色または白色の小花を球状または穂状につけ、花後には莢さやを生ずる。材は建築・船具・枕木などに用いる。ミモザ。

②(特に北海道で)別属のニセアカシア(ハリエンジュ)の俗称。〈[季]夏〉

あか‐しお【赤潮】‥シホ

プランクトンの異常増殖のために海水が変色する現象。原因となる生物は鞭毛藻べんもうそう類・珪藻けいそう類・夜光虫が主で、魚介の被害の甚だしいことがある。赤色を呈することが多いことからの名。苦潮にがしお。厄水やくみず。〈[季]春〉

赤潮

撮影:関戸 勇

⇒あかざ‐か【藜科】

⇒あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

⇒あかざ‐の‐つえ【藜の杖】

⇒あかざ‐の‐はい【藜の灰】

あかさか【赤坂】

①大阪府南河内郡千早赤阪村の一部。

②岐阜県大垣市北西部の地区名。もと中山道の宿駅。石灰石を産。

③愛知県宝飯ほい郡音羽町の中心集落。東海道五十三次の一つ。

④東京都港区の一地区。もと東京市35区の一つ。

⇒あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

⇒あかさか‐じょう【赤坂城】

⇒あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

⇒あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

⇒あかさか‐やっこ【赤坂奴】

⇒あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

あかざ‐か【藜科】‥クワ

双子葉植物の一科。花に萼・花弁の区別がなく、花被片は5、稀に2、雄しべは花被片と同数、あるいはこれより少数。乾燥や塩分に強い草が多く、中央アジアの荒原や海岸、死海などの塩水湖岸に特殊な分布を示すものが多い。アカザ・ホウレンソウ・ビートなど100属1400種。

⇒あかざ【藜】

あかさか‐ごようち【赤坂御用地】

赤坂4一帯を占める皇室の御用地。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐じょう【赤坂城】‥ジヤウ

赤坂1にあった城。楠木正成らが拠った城。上赤坂城・下赤坂城の2城があった。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐だいりせき【赤坂大理石】

赤坂2の金生山から産出する大理石。多く貝類・海百合うみゆり・有孔虫・珊瑚さんごなどの化石を含む。その色彩や斑紋の状態により赤縞・霞・更紗サラサなどと呼ばれる。建築・装飾用。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐みつけ【赤坂見付・赤坂見附】

赤坂4の北東部にある地名。江戸城外堀に面した城門に因む名。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐やっこ【赤坂奴】

江戸の旗本に仕えた若党わかとう・中間ちゅうげん。その鎌髭かまひげや特異な風俗が人目をひいた。江戸赤坂辺に住んだ者からその名が出たとも、また、それらが赤坂3から出て居住したから江戸赤坂の地名が生じたともいう。

⇒あかさか【赤坂】

あかさか‐りきゅう【赤坂離宮】

赤坂4にある離宮。紀州徳川家の旧邸跡。1872年(明治5)離宮、73年仮皇居、88年より東宮御所。1909年洋式建築の宮殿完成。23年(大正12)再び東宮御所。第二次大戦後は赤坂御苑と称し国立国会図書館がおかれ、74年以降は迎賓館。

⇒あかさか【赤坂】

あか‐ざけ【赤酒】

熊本県名産の灰持酒あくもちざけ。

あか‐ざとう【赤砂糖】‥タウ

粗製の薄い茶褐色の砂糖。

あかざ‐の‐あつもの【藜の羹】

アカザの若葉を具とした吸物。粗末な食物のたとえ。徒然草「紙の衾、麻の衣、一鉢のまうけ、―、いくばくか人の費えをなさん」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐つえ【藜の杖】‥ツヱ

アカザの茎で造った杖。軽く、中風にならないというので、老人が用いた。風流志道軒伝「左に―をつき、右に羽扇を持ちて」

⇒あかざ【藜】

あかざ‐の‐はい【藜の灰】‥ハヒ

アカザを焼いて灰にしたもの。染物に用いる。

⇒あかざ【藜】

あか‐さび【赤錆】

鉄などに生ずる赤色のさび。

あかざわ‐やま【赤沢山】‥ザハ‥

静岡県伊東市南部の海辺にある山。工藤祐経の家臣に曾我兄弟の父、河津祐泰が射殺された所。

あか‐さんご【赤珊瑚】

八放サンゴ亜綱ヤギ目のサンゴ。群体は樹状で、一平面内に広がる。骨格は暗赤色で硬い。沖縄や九州など日本の南西海域から高知近海・小笠原などに分布、数百メートルの海底の岩上に付着。モモイロサンゴ・シロサンゴと共に本サンゴと呼ばれる。骨格を加工、装飾品にする。

あかし【灯】

(「明かす」の連用形「明かし」から)ともしび。あかり。宇津保物語藤原君「御―奉り」

あかし【証】

(「明かす」の連用形「明かし」から)証明すること。疑いをはらす証拠。「愛の―」「身の―を立てる」

⇒あかし‐びと【証人】

⇒あかし‐ぶみ【証書】

あかし【明石】

①兵庫県南部の市。明石海峡を隔てて淡路島に対し、交通の要地。もと松平氏6万石の城下町。中央標準時の子午線(東経135度)が本市を通過。明石の浦は白砂青松で知られた。人口29万1千。

②源氏物語の巻名。

③香銘。木所きどころは真南蛮まなばん。

④明石縮の略。

⇒あかし‐かいきょう【明石海峡】

⇒あかし‐じんこつ【明石人骨】

⇒あかし‐だま【明石玉】

⇒あかし‐ちぢみ【明石縮】

⇒あかし‐の‐うえ【明石上】

⇒あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

⇒あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】

⇒あかし‐ぶね【明石船】

あかし【明釣】

篝火かがりびをたき魚を寄せて釣ること。

あか・し【赤し・紅し】

〔形ク〕

⇒あかい

あか・し【明し】

〔形ク〕

(「赤し」と同源)

①光が十分にさしてかげりがない。あかるい。万葉集5「日月は―・しといへど」。源氏物語帚木「火―・くかかげなどして」。枕草子36「―・うなりて、人の声々し、日もさしいでぬべし」。日葡辞書「アカイウチニツク」

②心が清い。偽りがない。万葉集20「隠さはぬ―・き心を」→あかきこころ

あか‐じ【赤地】‥ヂ

織物の地色じいろの赤いもの。また、その織物。

⇒あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】

あか‐じ【赤字】

①(不足額をあらわす数字を赤色で書くからいう)歳入予算よりも歳出が超過すること。一般に、支出が収入を超過すること。欠損。「―を出す」↔黒字。

②(多く赤インクを用いるからいう)校正で、正誤補筆した文字や記号。

⇒あかじ‐こくさい【赤字国債】

⇒あかじ‐ざいせい【赤字財政】

⇒あかじ‐ゆうし【赤字融資】

アガシ

(朝鮮語agas'i)お嬢さん。

アカシア【Acacia ラテン】

①マメ科アカシア属植物(その学名)。常緑木本で、おもにオーストラリア・アフリカなどの乾燥地に約800種分布。ネムノキに似て、枝に針がある。葉は羽状複葉。春から夏、葉腋に無数の黄色または白色の小花を球状または穂状につけ、花後には莢さやを生ずる。材は建築・船具・枕木などに用いる。ミモザ。

②(特に北海道で)別属のニセアカシア(ハリエンジュ)の俗称。〈[季]夏〉

あか‐しお【赤潮】‥シホ

プランクトンの異常増殖のために海水が変色する現象。原因となる生物は鞭毛藻べんもうそう類・珪藻けいそう類・夜光虫が主で、魚介の被害の甚だしいことがある。赤色を呈することが多いことからの名。苦潮にがしお。厄水やくみず。〈[季]春〉

赤潮

撮影:関戸 勇

あか‐しか【赤鹿】

シカ科の大形のシカ。肩の高さ1.6メートルに達する。体は褐色で白斑を欠く。ヨーロッパ・中国北部などに分布。北アメリカ産のワピチも同種とすることがある。ドイツ鹿。大鹿。

アカシカ

提供:東京動物園協会

あか‐しか【赤鹿】

シカ科の大形のシカ。肩の高さ1.6メートルに達する。体は褐色で白斑を欠く。ヨーロッパ・中国北部などに分布。北アメリカ産のワピチも同種とすることがある。ドイツ鹿。大鹿。

アカシカ

提供:東京動物園協会

あかし‐かいきょう【明石海峡】‥ケフ

大阪湾と播磨灘とを分かつ、淡路島北方の海峡。幅約4キロメートル。1998年、明石海峡大橋が開通。明石大門おおと。明石の瀬戸。明石の門と。

明石海峡と明石海峡大橋

撮影:的場 啓

あかし‐かいきょう【明石海峡】‥ケフ

大阪湾と播磨灘とを分かつ、淡路島北方の海峡。幅約4キロメートル。1998年、明石海峡大橋が開通。明石大門おおと。明石の瀬戸。明石の門と。

明石海峡と明石海峡大橋

撮影:的場 啓

⇒あかし【明石】

あかし‐くら・す【明かし暮らす】

〔他五〕

夜をあかし、日をくらす。月日をおくる。竹取物語「ひとり―・し給ふ」

あかじ‐こくさい【赤字国債】

国家が歳入不足を補填ほてんするために発行する国債。特例国債。歳入補填国債。→建設国債。

⇒あか‐じ【赤字】

あかじ‐ざいせい【赤字財政】

歳出が租税などの経常歳入をこえ、その歳入不足が公債や借入金によってまかなわれるような財政状態。

⇒あか‐じ【赤字】

あかし‐しがのすけ【明石志賀之助】

寛永(1624〜1644)年間の力士。宇都宮藩の人と伝える。後世、初代横綱とされた伝説的人物。

あかし‐じんこつ【明石人骨】

1931年(昭和6)明石市の西郊、西八木海岸から直良信夫(1902〜1985)によって発見された人類の腰骨。原人のものといわれてきたが、近年、新人説が提唱されている。

⇒あかし【明石】

あか‐じそ【赤紫蘇】

茎も葉も赤紫色を呈するシソ。梅干の色つけなどに用いる。

あかし‐だま【明石玉】

明石から産出する、珊瑚珠に模して製した練物ねりもの。紅色の玉で、婦人の簪かんざしや装飾品に用いる。

⇒あかし【明石】

あかし‐ちぢみ【明石縮】

経たてに生糸、緯よこに撚よりの強い練り糸を用いた縮織物。さらさらした高級な薄物着物地で、近世初頭以来、明石・京都西陣などで、明治中期から第二次大戦前まで新潟県十日町地方で産した。明石。明石織。→小千谷縮。

⇒あかし【明石】

あか‐しで【赤四手】

カバノキ科の落葉高木。山地に生じ、高さ約15メートル。若枝は赤色を帯びる。材は淡黄白色で硬く、櫛や器具の柄とし、また、椎茸を作る榾木ほたぎに用いる。四手の木。

あかし‐の‐うえ【明石上】‥ウヘ

源氏物語中の人物。明石入道の女むすめ。光源氏が須磨流謫中に契り、一女(明石の中宮)を生む。明石の御方。明石の君。

⇒あかし【明石】

あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

源氏物語中の人物。光源氏の女。母は明石の上。今上帝の中宮となる。東宮・匂宮らの母。

⇒あかし【明石】

あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】‥ヂ‥

赤い地色の錦で製した直垂。源平時代以降、大将級の人物が鎧の下着として用いた。

⇒あか‐じ【赤地】

あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】‥ニフダウ

源氏物語中の人物。明石の浦に住し、須磨流謫中の光源氏をその邸に迎え、女明石の上を配した。

⇒あかし【明石】

あかし‐びと【証人】

証拠を示す人。しょうにん。孝徳紀「仮使たとい明らかなる三みたりの証あかしびとを得とも」

⇒あかし【証】

あかし‐ぶね【明石船】

近世、明石・大坂間の海路を航行した乗合船。

⇒あかし【明石】

あかし‐ぶみ【証書】

神仏に願がんを立てる文。願文がんもん。源氏物語玉鬘「御―など書きたる心ばへなど」

⇒あかし【証】

あかしま‐かぜ【あかしま風】

(「あかしま」は急激の意)(→)「あからしまかぜ」に同じ。

あか‐じ・みる【垢染みる】

〔自上一〕

垢がついてよごれる。

あか‐じ・む【垢染む】

〔自四〕

(→)「あかじみる」に同じ。

あかじ‐ゆうし【赤字融資】

金融機関が、企業体の損失、すなわち帳簿上の赤字の穴埋めのために資金を融通すること。

⇒あか‐じ【赤字】

あか‐じゅく【赤熟】

蚕の一品種。また、上蔟じょうぞくに近い蚕の赤みを帯びたもの。あかびき。

あか‐しょうびん【赤翡翠】

カワセミの一種。大きさはツグミぐらい。背は朱色、腰は瑠璃色、腹面は黄褐色、嘴は長大で赤色。渓流の近くの広葉樹林にすみ、蛙・昆虫・小魚などを好んで食う。日本・中国・ジャワなどに分布。梅雨時によく鳴くので、雨乞鳥・水恋鳥ともいう。鳴き声から、キョロロ。ミヤマショウビン。〈[季]夏〉

あかしょうびん

⇒あかし【明石】

あかし‐くら・す【明かし暮らす】

〔他五〕

夜をあかし、日をくらす。月日をおくる。竹取物語「ひとり―・し給ふ」

あかじ‐こくさい【赤字国債】

国家が歳入不足を補填ほてんするために発行する国債。特例国債。歳入補填国債。→建設国債。

⇒あか‐じ【赤字】

あかじ‐ざいせい【赤字財政】

歳出が租税などの経常歳入をこえ、その歳入不足が公債や借入金によってまかなわれるような財政状態。

⇒あか‐じ【赤字】

あかし‐しがのすけ【明石志賀之助】

寛永(1624〜1644)年間の力士。宇都宮藩の人と伝える。後世、初代横綱とされた伝説的人物。

あかし‐じんこつ【明石人骨】

1931年(昭和6)明石市の西郊、西八木海岸から直良信夫(1902〜1985)によって発見された人類の腰骨。原人のものといわれてきたが、近年、新人説が提唱されている。

⇒あかし【明石】

あか‐じそ【赤紫蘇】

茎も葉も赤紫色を呈するシソ。梅干の色つけなどに用いる。

あかし‐だま【明石玉】

明石から産出する、珊瑚珠に模して製した練物ねりもの。紅色の玉で、婦人の簪かんざしや装飾品に用いる。

⇒あかし【明石】

あかし‐ちぢみ【明石縮】

経たてに生糸、緯よこに撚よりの強い練り糸を用いた縮織物。さらさらした高級な薄物着物地で、近世初頭以来、明石・京都西陣などで、明治中期から第二次大戦前まで新潟県十日町地方で産した。明石。明石織。→小千谷縮。

⇒あかし【明石】

あか‐しで【赤四手】

カバノキ科の落葉高木。山地に生じ、高さ約15メートル。若枝は赤色を帯びる。材は淡黄白色で硬く、櫛や器具の柄とし、また、椎茸を作る榾木ほたぎに用いる。四手の木。

あかし‐の‐うえ【明石上】‥ウヘ

源氏物語中の人物。明石入道の女むすめ。光源氏が須磨流謫中に契り、一女(明石の中宮)を生む。明石の御方。明石の君。

⇒あかし【明石】

あかし‐の‐ちゅうぐう【明石中宮】

源氏物語中の人物。光源氏の女。母は明石の上。今上帝の中宮となる。東宮・匂宮らの母。

⇒あかし【明石】

あかじ‐の‐にしき‐の‐ひたたれ【赤地の錦の直垂】‥ヂ‥

赤い地色の錦で製した直垂。源平時代以降、大将級の人物が鎧の下着として用いた。

⇒あか‐じ【赤地】

あかし‐の‐にゅうどう【明石入道】‥ニフダウ

源氏物語中の人物。明石の浦に住し、須磨流謫中の光源氏をその邸に迎え、女明石の上を配した。

⇒あかし【明石】

あかし‐びと【証人】

証拠を示す人。しょうにん。孝徳紀「仮使たとい明らかなる三みたりの証あかしびとを得とも」

⇒あかし【証】

あかし‐ぶね【明石船】

近世、明石・大坂間の海路を航行した乗合船。

⇒あかし【明石】

あかし‐ぶみ【証書】

神仏に願がんを立てる文。願文がんもん。源氏物語玉鬘「御―など書きたる心ばへなど」

⇒あかし【証】

あかしま‐かぜ【あかしま風】

(「あかしま」は急激の意)(→)「あからしまかぜ」に同じ。

あか‐じ・みる【垢染みる】

〔自上一〕

垢がついてよごれる。

あか‐じ・む【垢染む】

〔自四〕

(→)「あかじみる」に同じ。

あかじ‐ゆうし【赤字融資】

金融機関が、企業体の損失、すなわち帳簿上の赤字の穴埋めのために資金を融通すること。

⇒あか‐じ【赤字】

あか‐じゅく【赤熟】

蚕の一品種。また、上蔟じょうぞくに近い蚕の赤みを帯びたもの。あかびき。

あか‐しょうびん【赤翡翠】

カワセミの一種。大きさはツグミぐらい。背は朱色、腰は瑠璃色、腹面は黄褐色、嘴は長大で赤色。渓流の近くの広葉樹林にすみ、蛙・昆虫・小魚などを好んで食う。日本・中国・ジャワなどに分布。梅雨時によく鳴くので、雨乞鳥・水恋鳥ともいう。鳴き声から、キョロロ。ミヤマショウビン。〈[季]夏〉

あかしょうびん

アカショウビン

撮影:小宮輝之

アカショウビン

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あか‐しらが【赤白髪】

赤みをおびた白髪。能因本枕草子牛飼は「牛飼は大きにて、髪―にて」

あか‐しらつるばみ【赤白橡】

櫨はじと茜あかねと灰とで染めた色。薄赤にやや灰色を帯びる。

Munsell color system: 5YR7/4

あか‐しんごう【赤信号】‥ガウ

①交通機関の停止信号。赤色の旗・灯火などを用いる。

②転じて、行先に危険・困難のあるしるし。「財政に―がつく」

↔青信号

あか‐しんぶん【赤新聞】

(赤みをおびた紙を使ったからいう)すっぱぬき記事などを主とする低俗な新聞。

あか‐しんれい【閼伽振鈴】

密教で、仏に閼伽を供え、鈴を振り鳴らして供養すること。夫木和歌抄34「これやさは高野の山に住む心―の夕暮の声」

あか・す【明かす】

〔他五〕

暗いところを明るくする意。

①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」

②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」

③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」

④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

あか・す【飽かす】

[一]〔他五〕

近世後期以来、「あかせる」(下一)が四段に活用するようになってできた語。「暇に―・して」

[二]〔他下二〕

⇒あかせる(下一)

あか‐ず【赤酢】

①酒粕から作る粕酢のうち色の濃いもの。特有のにおいがあり鮨用に好まれた。

②梅酢の一種。赤紫蘇を加えて梅の実を塩漬にするときに出る液汁。赤梅酢。

③広東料理に使われる大紅浙醋ターホンヂョーツゥ。紅麹べにこうじを使用。

あか‐ず【飽かず】

(飽クの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①満ち足りず。不十分で。源氏物語桐壺「―口惜しうおぼさるれば」

②いやになることなく。源氏物語桐壺「いよいよ―あはれなるものに思ほして」。「―見入る」

あかすかべい

(アカメ(赤目)の訛アカンベイをさらに言いかえた語)(→)「あかんべ」に同じ。東海道中膝栗毛2「(女)すんならサアおとまり。(弥次)―」

あか‐すぎ【赤杉】

セコイアの俗称。

あかずきん【赤頭巾】‥ヅ‥

ペローおよびグリムの童話。赤ずきんをかぶった少女が祖母を訪ねるが、祖母を食い殺して祖母になりすました狼に食べられてしまう話。グリム童話では、猟師が二人を助け狼を退治する。

あか‐すぐり【赤酸塊】

ユキノシタ科の落葉果樹。ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は掌状に3〜5裂し、花は緑色または褐色。赤い球形の液果は、生食やジャム・ゼリーとする。アカミフサスグリ。レッド‐カランツ。

あか‐ずな【赤砂】

(→)金剛砂こんごうしゃの異称。

あかず‐の【開かずの】

長い間開くことがない、また、開けることが禁じられている。「―踏切」

⇒あかず‐の‐ま【開かずの間】

⇒あかずの‐もん【不開の門】

あかず‐の‐ま【開かずの間】

(禁忌などで)戸を閉め切ったままの部屋。

⇒あかず‐の【開かずの】

あかずの‐もん【不開の門】

①非常時か特別の場合のほかには開けない門。勅使門など。

②不吉として開けない門。

③(花山天皇が遁世の際にこの門から出て後は開けなかったからいう)偉鑒門いかんもんの別称。あけずのもん。

⇒あかず‐の【開かずの】

あか‐ずみ【赤墨】

(→)朱墨しゅずみに同じ。

あか‐すり【垢擦り】

入浴の時、肌の垢をこすり落とすのに用いるもの。呉絽ごろのきれ、軽石かるいし、ヘチマの実の繊維などを用いる。

あか・せる【飽かせる】

〔他下一〕[文]あか・す(下二)

①飽きさせる。十分にさせる。今昔物語集26「いで飲み―・せ奉らばや」

②ふんだんに使う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「金に―・せし吟味なり」

あか‐せん【赤線】

①赤い色の線。

②(警察などで地図に赤線を引いて示したことから)売春が公認されている地域。売春防止法で廃止された。「―地帯」

あか‐そ【赤麻】

イラクサ科の多年草。山地に多く、高さ60〜80センチメートル。茎はほぼ四角で、茎・葉柄は赤色を帯びる。葉は深く3裂、縁に粗い切れ込みがある。夏、葉腋に小さな雄花・雌花から成る長い穂をつける。

あか‐ぞなえ【赤備】‥ゾナヘ

具足・指物さしもの・馬具・鐙あぶみなどをすべて赤色にした軍勢。甲陽軍鑑20「井伊兵部の備へ―なり」

あか‐そぶ【赤そぶ】

水の赤いさび。赤渋。猿蓑「人も忘れし―の水」(凡兆)

あかぞめ【赤染】

姓氏の一つ。

⇒あかぞめ‐えもん【赤染衛門】

あかぞめ‐えもん【赤染衛門】‥ヱ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。父は赤染時用ときもち、実は平兼盛と伝える。大江匡衡おおえのまさひらの妻。藤原道長の妻倫子に仕え、歌で和泉式部と並び称せられた。家集「赤染衛門集」。「栄花物語」正編の編作者説も有力。1041年(長久2)当時、85、6歳で存命。

→文献資料[栄花物語]

⇒あかぞめ【赤染】

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】

(梵語agada)あらゆる病気を治すという霊薬。不老不死の薬。阿伽陀薬。

あがた【県】

①大和時代の諸地方にあった地方行政組織。畿内周辺では直轄地的性格が強い。みあがた。孝徳紀「六県むつのあがた」

②地方官の任国。伊勢物語「―へ行く人に馬のはなむけせむとて」

③いなか。夫木和歌抄30「田づらなるわら屋の軒のこもすだれこれや―のしるしなるらむ」

⇒あがた‐ありき【県歩行】

⇒あがた‐ぬし【県主】

⇒あがた‐の‐いど【県の井戸】

⇒あがた‐み【県見】

⇒あがた‐みこ【県御子・県巫】

⇒あがた‐めし【県召】

⇒あがためし‐の‐じもく【県召の除目】

あがた‐ありき【県歩行】

田舎まわり。多く、令制下の地方官勤務を指す。蜻蛉日記上「この十余年のほど、―にのみあり」

⇒あがた【県】

あか‐だい【赤鯛】‥ダヒ

マダイなど赤色の鯛の俗称。

あがたい【県居】‥ヰ

賀茂真淵の家号。→県門けんもん

あがた‐いぬかい‐の‐たちばな‐の‐みちよ【県犬養橘三千代】‥カヒ‥

奈良時代の女官。美努みぬ王に嫁して橘諸兄もろえを生み、のち藤原不比等ふひとの後妻となって光明皇后を生む。命婦として参内し、橘宿祢姓を賜って宮廷に隠然たる勢力を持った。( 〜733)

あか‐だし【赤出し】

赤味噌仕立ての汁物。もと、桜味噌をすって魚肉などを入れた大阪天満の味噌汁。

あか‐だすき【赤襷】

赤色のたすき。特に召集令状による応召者が掛けたものをいう。

あか‐たては【赤蛺蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。前翅の前外半は黒褐色で白斑と淡橙赤色の紋がある。後翅は暗褐色で外縁は橙赤色。成虫で冬を越す。

アカタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あか‐しらが【赤白髪】

赤みをおびた白髪。能因本枕草子牛飼は「牛飼は大きにて、髪―にて」

あか‐しらつるばみ【赤白橡】

櫨はじと茜あかねと灰とで染めた色。薄赤にやや灰色を帯びる。

Munsell color system: 5YR7/4

あか‐しんごう【赤信号】‥ガウ

①交通機関の停止信号。赤色の旗・灯火などを用いる。

②転じて、行先に危険・困難のあるしるし。「財政に―がつく」

↔青信号

あか‐しんぶん【赤新聞】

(赤みをおびた紙を使ったからいう)すっぱぬき記事などを主とする低俗な新聞。

あか‐しんれい【閼伽振鈴】

密教で、仏に閼伽を供え、鈴を振り鳴らして供養すること。夫木和歌抄34「これやさは高野の山に住む心―の夕暮の声」

あか・す【明かす】

〔他五〕

暗いところを明るくする意。

①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」

②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」

③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」

④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

あか・す【飽かす】

[一]〔他五〕

近世後期以来、「あかせる」(下一)が四段に活用するようになってできた語。「暇に―・して」

[二]〔他下二〕

⇒あかせる(下一)

あか‐ず【赤酢】

①酒粕から作る粕酢のうち色の濃いもの。特有のにおいがあり鮨用に好まれた。

②梅酢の一種。赤紫蘇を加えて梅の実を塩漬にするときに出る液汁。赤梅酢。

③広東料理に使われる大紅浙醋ターホンヂョーツゥ。紅麹べにこうじを使用。

あか‐ず【飽かず】

(飽クの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①満ち足りず。不十分で。源氏物語桐壺「―口惜しうおぼさるれば」

②いやになることなく。源氏物語桐壺「いよいよ―あはれなるものに思ほして」。「―見入る」

あかすかべい

(アカメ(赤目)の訛アカンベイをさらに言いかえた語)(→)「あかんべ」に同じ。東海道中膝栗毛2「(女)すんならサアおとまり。(弥次)―」

あか‐すぎ【赤杉】

セコイアの俗称。

あかずきん【赤頭巾】‥ヅ‥

ペローおよびグリムの童話。赤ずきんをかぶった少女が祖母を訪ねるが、祖母を食い殺して祖母になりすました狼に食べられてしまう話。グリム童話では、猟師が二人を助け狼を退治する。

あか‐すぐり【赤酸塊】

ユキノシタ科の落葉果樹。ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は掌状に3〜5裂し、花は緑色または褐色。赤い球形の液果は、生食やジャム・ゼリーとする。アカミフサスグリ。レッド‐カランツ。

あか‐ずな【赤砂】

(→)金剛砂こんごうしゃの異称。

あかず‐の【開かずの】

長い間開くことがない、また、開けることが禁じられている。「―踏切」

⇒あかず‐の‐ま【開かずの間】

⇒あかずの‐もん【不開の門】

あかず‐の‐ま【開かずの間】

(禁忌などで)戸を閉め切ったままの部屋。

⇒あかず‐の【開かずの】

あかずの‐もん【不開の門】

①非常時か特別の場合のほかには開けない門。勅使門など。

②不吉として開けない門。

③(花山天皇が遁世の際にこの門から出て後は開けなかったからいう)偉鑒門いかんもんの別称。あけずのもん。

⇒あかず‐の【開かずの】

あか‐ずみ【赤墨】

(→)朱墨しゅずみに同じ。

あか‐すり【垢擦り】

入浴の時、肌の垢をこすり落とすのに用いるもの。呉絽ごろのきれ、軽石かるいし、ヘチマの実の繊維などを用いる。

あか・せる【飽かせる】

〔他下一〕[文]あか・す(下二)

①飽きさせる。十分にさせる。今昔物語集26「いで飲み―・せ奉らばや」

②ふんだんに使う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「金に―・せし吟味なり」

あか‐せん【赤線】

①赤い色の線。

②(警察などで地図に赤線を引いて示したことから)売春が公認されている地域。売春防止法で廃止された。「―地帯」

あか‐そ【赤麻】

イラクサ科の多年草。山地に多く、高さ60〜80センチメートル。茎はほぼ四角で、茎・葉柄は赤色を帯びる。葉は深く3裂、縁に粗い切れ込みがある。夏、葉腋に小さな雄花・雌花から成る長い穂をつける。

あか‐ぞなえ【赤備】‥ゾナヘ

具足・指物さしもの・馬具・鐙あぶみなどをすべて赤色にした軍勢。甲陽軍鑑20「井伊兵部の備へ―なり」

あか‐そぶ【赤そぶ】

水の赤いさび。赤渋。猿蓑「人も忘れし―の水」(凡兆)

あかぞめ【赤染】

姓氏の一つ。

⇒あかぞめ‐えもん【赤染衛門】

あかぞめ‐えもん【赤染衛門】‥ヱ‥

平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。父は赤染時用ときもち、実は平兼盛と伝える。大江匡衡おおえのまさひらの妻。藤原道長の妻倫子に仕え、歌で和泉式部と並び称せられた。家集「赤染衛門集」。「栄花物語」正編の編作者説も有力。1041年(長久2)当時、85、6歳で存命。

→文献資料[栄花物語]

⇒あかぞめ【赤染】

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】

(梵語agada)あらゆる病気を治すという霊薬。不老不死の薬。阿伽陀薬。

あがた【県】

①大和時代の諸地方にあった地方行政組織。畿内周辺では直轄地的性格が強い。みあがた。孝徳紀「六県むつのあがた」

②地方官の任国。伊勢物語「―へ行く人に馬のはなむけせむとて」

③いなか。夫木和歌抄30「田づらなるわら屋の軒のこもすだれこれや―のしるしなるらむ」

⇒あがた‐ありき【県歩行】

⇒あがた‐ぬし【県主】

⇒あがた‐の‐いど【県の井戸】

⇒あがた‐み【県見】

⇒あがた‐みこ【県御子・県巫】

⇒あがた‐めし【県召】

⇒あがためし‐の‐じもく【県召の除目】

あがた‐ありき【県歩行】

田舎まわり。多く、令制下の地方官勤務を指す。蜻蛉日記上「この十余年のほど、―にのみあり」

⇒あがた【県】

あか‐だい【赤鯛】‥ダヒ

マダイなど赤色の鯛の俗称。

あがたい【県居】‥ヰ

賀茂真淵の家号。→県門けんもん

あがた‐いぬかい‐の‐たちばな‐の‐みちよ【県犬養橘三千代】‥カヒ‥

奈良時代の女官。美努みぬ王に嫁して橘諸兄もろえを生み、のち藤原不比等ふひとの後妻となって光明皇后を生む。命婦として参内し、橘宿祢姓を賜って宮廷に隠然たる勢力を持った。( 〜733)

あか‐だし【赤出し】

赤味噌仕立ての汁物。もと、桜味噌をすって魚肉などを入れた大阪天満の味噌汁。

あか‐だすき【赤襷】

赤色のたすき。特に召集令状による応召者が掛けたものをいう。

あか‐たては【赤蛺蝶】

タテハチョウ科のチョウ。開張約7センチメートル。前翅の前外半は黒褐色で白斑と淡橙赤色の紋がある。後翅は暗褐色で外縁は橙赤色。成虫で冬を越す。

アカタテハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あか‐だな【閼伽棚】

仏に供える水または花などを置く棚。方丈記「その西に―をつくり」

あか‐だに【赤蜱】

ハダニの別称。

あがた‐ぬし【県主】

大和時代の県の支配者。後に姓かばねの一つとなった。古事記中「大県小県の―」

⇒あがた【県】

あがた‐の‐いど【県の井戸】‥ヰ‥

京都の一条の北、東洞院の西角(旧御苑内)にあった泉。蛙・山吹の名所。(歌枕)

⇒あがた【県】

あか‐だま【赤玉】

①赤い玉。古事記上「―は緒さへ光れど」

②琥珀こはく。〈本草和名〉

③佐渡などに産する碧玉へきぎょくの赤いもの。庭石として珍重。赤石。赤玉石。

④江戸時代の売薬の名。赤い丸薬で、胃病に使われた。

⇒あかだま‐つち【赤玉土】

⇒あかだま‐の‐き【赤玉の木】

あかだま‐つち【赤玉土】

赤土を乾燥させ、砕いて粒状にしたもの。園芸用土に用いる。

⇒あか‐だま【赤玉】

あかだま‐の‐き【赤玉の木】

ヤブコウジの別称。

⇒あか‐だま【赤玉】

あがた‐み【県見】

田舎見物。または、地方官としての巡視。古今和歌集雑「―にはえ出で立たじや」

⇒あがた【県】

あがた‐みこ【県御子・県巫】

竈祓かまばらいや口寄せなどをして諸国を勧進したみこ。好色一代男3「すずしめの鈴を鳴らして、―来れり」

⇒あがた【県】

あがた‐めし【県召】

「県召の除目」の略。栄華物語駒くらべ「あらたまの年立ちかへる春の―に」

⇒あがた【県】

あがためし‐の‐じもく【県召の除目】‥ヂ‥

平安時代以降、正月(または2月頃)に地方官を任命する公事くじ。春の除目。外官げかんの除目。↔司召つかさめしの除目

⇒あがた【県】

あか‐たん【赤短】

花札の、赤色の短冊を描いた札のうち松・梅・桜の札。また、それが揃ってできる役やく。あか。

あが‐ちご【贖児】

(人に代わって罪を贖あがなう意)旧暦6月・12月の大祓おおはらえに用いた人形ひとがた。→形代かたしろ2

あかち‐だ【班田】

古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり」

あか‐ちゃ・ける【赤茶ける】

〔自下一〕

赤みがかった茶色になる。

あか‐ちゃん【赤ちゃん】

「赤ん坊」を親しみをこめていう語。

あか‐ちょうちん【赤提灯】‥チヤウ‥

(アカヂョウチンとも。多く赤い提灯を店先に掲げることから)安い料金で客に酒を飲ませる店。一杯飲み屋。

あか‐チン【赤チン】

マーキュロクロムの俗称。赤いヨードチンキの意であるが、化学的組成は全く別。

あか・つ【分つ・頒つ】

〔他四〕

①放つ。捨てる。神代紀上「鬚髯ひげを抜きて―・つ」

②分遣する。古事記中「駅使はゆまづかいを四方に―・ちて」

③分配する。三蔵法師伝永久点「所司普く諸寺に班アカツ」

あか‐つか【赤柄】

(→)赤木柄あかぎづかに同じ。古事談2「―の刀のまふたぎに、貝摺りたる差してぞ」

あか‐つき【暁】

(アカトキ(明時)の転)

①夜を三つに分けた第3番目。宵・夜中に続く。現在では、やや明るくなってからを指すが、古くは、暗いうち、夜が明けようとする時。よあけ。あけがた。古今和歌集恋「有明のつれなく見えし別れより―ばかり憂きものはなし」。源氏物語明石「たち給ふ―は夜深く出で給ひて」。「―の光」

②ある事柄が実現したその時。「成功の―には」

⇒あかつき‐おき【暁起き】

⇒あかつき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

⇒あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

⇒あかつき‐やみ【暁闇】

あか‐つき【垢付】

着古して垢のついた衣服。また、死者の使用していた衣類。形見分けのときにいう語。

あか‐つき【閼伽坏】

閼伽水を仏に供える器。多く銅製。源氏物語鈴虫「花奉るとてならす―の音」

あかつき‐おき【暁起き】

①あけがたに早く起き出ること。早起き。

②早起きして勤行ごんぎょうすること。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐づくよ【暁月夜】

あかつきに月の見える空の状態。また、その月。ありあけの月。あかつきづき。あかつきづきよ。土佐日記「―いと面白ければ」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

茶事七式の一つ。厳寒の暁の時刻に催す茶事。残灯の風情を観賞する。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

夜をともにした男女が、まだ暗いうちに起きて別れること。源氏物語総角「あな苦しや。―や」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐やみ【暁闇】

月のないあけがた。陰暦で月の14日ごろまで。

⇒あか‐つき【暁】

あがっ‐たり【上がったり】

(「たり」は完了の文語助動詞)駄目になること。商売・事業などが全くふるわなくなること。→上がる➌6

あ‐かったん【亜褐炭】

(→)亜炭に同じ。

あか‐つち【赤土・赭土】

①鉄分を含み、赤く黄ばんだ粘土。赤色土。黄色土。赭土しゃど。

②赤黒色の絵具。

あか‐つめくさ【赤詰草・赤漆姑草】

マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で、日本には明治時代に牧草として入り、野生化している。3小葉から成り、しばしば中央に八字状の白斑がある。夏、茎の上部に紅紫色の小蝶形花を多数密集し、花後、莢さやを生ずる。牧草・緑肥用。シロツメクサとともにクローバーの名で知られる。レッド‐クローバー。紫つめくさ。

アカツメクサ

撮影:関戸 勇

あか‐だな【閼伽棚】

仏に供える水または花などを置く棚。方丈記「その西に―をつくり」

あか‐だに【赤蜱】

ハダニの別称。

あがた‐ぬし【県主】

大和時代の県の支配者。後に姓かばねの一つとなった。古事記中「大県小県の―」

⇒あがた【県】

あがた‐の‐いど【県の井戸】‥ヰ‥

京都の一条の北、東洞院の西角(旧御苑内)にあった泉。蛙・山吹の名所。(歌枕)

⇒あがた【県】

あか‐だま【赤玉】

①赤い玉。古事記上「―は緒さへ光れど」

②琥珀こはく。〈本草和名〉

③佐渡などに産する碧玉へきぎょくの赤いもの。庭石として珍重。赤石。赤玉石。

④江戸時代の売薬の名。赤い丸薬で、胃病に使われた。

⇒あかだま‐つち【赤玉土】

⇒あかだま‐の‐き【赤玉の木】

あかだま‐つち【赤玉土】

赤土を乾燥させ、砕いて粒状にしたもの。園芸用土に用いる。

⇒あか‐だま【赤玉】

あかだま‐の‐き【赤玉の木】

ヤブコウジの別称。

⇒あか‐だま【赤玉】

あがた‐み【県見】

田舎見物。または、地方官としての巡視。古今和歌集雑「―にはえ出で立たじや」

⇒あがた【県】

あがた‐みこ【県御子・県巫】

竈祓かまばらいや口寄せなどをして諸国を勧進したみこ。好色一代男3「すずしめの鈴を鳴らして、―来れり」

⇒あがた【県】

あがた‐めし【県召】

「県召の除目」の略。栄華物語駒くらべ「あらたまの年立ちかへる春の―に」

⇒あがた【県】

あがためし‐の‐じもく【県召の除目】‥ヂ‥

平安時代以降、正月(または2月頃)に地方官を任命する公事くじ。春の除目。外官げかんの除目。↔司召つかさめしの除目

⇒あがた【県】

あか‐たん【赤短】

花札の、赤色の短冊を描いた札のうち松・梅・桜の札。また、それが揃ってできる役やく。あか。

あが‐ちご【贖児】

(人に代わって罪を贖あがなう意)旧暦6月・12月の大祓おおはらえに用いた人形ひとがた。→形代かたしろ2

あかち‐だ【班田】

古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり」

あか‐ちゃ・ける【赤茶ける】

〔自下一〕

赤みがかった茶色になる。

あか‐ちゃん【赤ちゃん】

「赤ん坊」を親しみをこめていう語。

あか‐ちょうちん【赤提灯】‥チヤウ‥

(アカヂョウチンとも。多く赤い提灯を店先に掲げることから)安い料金で客に酒を飲ませる店。一杯飲み屋。

あか‐チン【赤チン】

マーキュロクロムの俗称。赤いヨードチンキの意であるが、化学的組成は全く別。

あか・つ【分つ・頒つ】

〔他四〕

①放つ。捨てる。神代紀上「鬚髯ひげを抜きて―・つ」

②分遣する。古事記中「駅使はゆまづかいを四方に―・ちて」

③分配する。三蔵法師伝永久点「所司普く諸寺に班アカツ」

あか‐つか【赤柄】

(→)赤木柄あかぎづかに同じ。古事談2「―の刀のまふたぎに、貝摺りたる差してぞ」

あか‐つき【暁】

(アカトキ(明時)の転)

①夜を三つに分けた第3番目。宵・夜中に続く。現在では、やや明るくなってからを指すが、古くは、暗いうち、夜が明けようとする時。よあけ。あけがた。古今和歌集恋「有明のつれなく見えし別れより―ばかり憂きものはなし」。源氏物語明石「たち給ふ―は夜深く出で給ひて」。「―の光」

②ある事柄が実現したその時。「成功の―には」

⇒あかつき‐おき【暁起き】

⇒あかつき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

⇒あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

⇒あかつき‐やみ【暁闇】

あか‐つき【垢付】

着古して垢のついた衣服。また、死者の使用していた衣類。形見分けのときにいう語。

あか‐つき【閼伽坏】

閼伽水を仏に供える器。多く銅製。源氏物語鈴虫「花奉るとてならす―の音」

あかつき‐おき【暁起き】

①あけがたに早く起き出ること。早起き。

②早起きして勤行ごんぎょうすること。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐づくよ【暁月夜】

あかつきに月の見える空の状態。また、その月。ありあけの月。あかつきづき。あかつきづきよ。土佐日記「―いと面白ければ」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐ちゃじ【暁の茶事】

茶事七式の一つ。厳寒の暁の時刻に催す茶事。残灯の風情を観賞する。

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐の‐わかれ【暁の別れ】

夜をともにした男女が、まだ暗いうちに起きて別れること。源氏物語総角「あな苦しや。―や」

⇒あか‐つき【暁】

あかつき‐やみ【暁闇】

月のないあけがた。陰暦で月の14日ごろまで。

⇒あか‐つき【暁】

あがっ‐たり【上がったり】

(「たり」は完了の文語助動詞)駄目になること。商売・事業などが全くふるわなくなること。→上がる➌6

あ‐かったん【亜褐炭】

(→)亜炭に同じ。

あか‐つち【赤土・赭土】

①鉄分を含み、赤く黄ばんだ粘土。赤色土。黄色土。赭土しゃど。

②赤黒色の絵具。

あか‐つめくさ【赤詰草・赤漆姑草】

マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で、日本には明治時代に牧草として入り、野生化している。3小葉から成り、しばしば中央に八字状の白斑がある。夏、茎の上部に紅紫色の小蝶形花を多数密集し、花後、莢さやを生ずる。牧草・緑肥用。シロツメクサとともにクローバーの名で知られる。レッド‐クローバー。紫つめくさ。

アカツメクサ

撮影:関戸 勇

あか‐つら【赤面・赭面】

①ひどく赤い色をした顔。多く人をののしる時にいう。あかっつら。

②歌舞伎で、敵役かたきやくの称。顔を赤く塗るからいう。

あかて‐がに【赤手蟹】

イワガニ科のカニ。甲は幅約4センチメートルの四角形で暗緑色または赤色。鋏脚きょうきゃくは濃い紅色で和名の由来となる。内湾の河口に近い湿地や草原にすみ、8〜9月頃の満月か新月で満潮の夕刻に波打ち際に集まり、腹部をふるわせて孵化したゾエア幼生を海へ放つ。岩手県以南に分布。

あか‐てつ【赤鉄】

アカテツ科の亜熱帯常緑高木。葉は革質で長楕円形。花は小さく褐色で葉腋に開く。花後、液果を結ぶ。材は建築または船舶用。小笠原・沖縄などに自生。クロテツ。

アカデミー【academy】

(プラトンが創設した学園アカデメイアに由来)

①学問・芸術・技術等に関する公私の指導的団体。ルネサンス期のイタリアに始まりフランス・イギリスで形成。ライプニッツによりヨーロッパ各国に普及。日本では、1879年(明治12)創立の東京学士会院(日本学士院の前身)が嚆矢こうし。学士院。翰林院かんりんいん。

②大学・研究所など学問研究の中心となる機関の総称。

⇒アカデミー‐しょう【アカデミー賞】

⇒アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

アカデミー‐しょう【アカデミー賞】‥シヤウ

アメリカ映画芸術科学アカデミー(1927年創立)からアメリカ映画界における各年度優秀作品、男優・女優、監督、技術部門、外国優秀映画などに与えられる賞。受賞者にオスカーと呼ばれる彫像が与えられるので、オスカー賞ともいう。

⇒アカデミー【academy】

アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

フランス学士院(Institut de France フランス)を構成する現存最古のアカデミー。1635年リシュリューの提案で文芸人の公的な集まりとして創設。辞書(初版1694年刊)の編集で知られる。

⇒アカデミー【academy】

アカデミシャン【academician】

①アカデミーの会員。

②一般に、学究の徒。

アカデミズム【academism】

①学問・芸術至上主義。

②学問・芸術における保守的・権威主義的傾向。官学ふう。

アカデミック【academic】

純粋に学問的なこと。学究的。「―な雰囲気」

アカデメイア【Akademeia ギリシア】

紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園。後529年まで存続。

あか‐てん【赤点】

(赤色で記すところから)落第点。欠点。

あか‐でんしゃ【赤電車】

最終電車であることを示すため、方向標識に赤色電灯をつけた電車。赤電。

あか‐テント【赤テント・紅テント】

唐十郎主宰の状況劇場の通称。1967年に東京新宿の花園神社に赤いテントを立てて公演したことから。

あか‐でんわ【赤電話】

委託公衆電話の通称。店舗の店先などに置かれる赤色の電話機。

あか‐とき【暁】

(明時あかときの意)(→)「あかつき」1に同じ。万葉集7「―と夜烏鳴けど」

⇒あかとき‐くたち【暁降ち】

⇒あかとき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかとき‐やみ【暁闇】

あかとき‐くたち【暁降ち】

夜がふけていってあけがた近くなる頃。万葉集10「こよひの―鳴く鶴たずの」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐づくよ【暁月夜】

(→)「あかつきづくよ」に同じ。万葉集10「時雨しぐれ降る―紐解かず」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐やみ【暁闇】

(→)「あかつきやみ」に同じ。万葉集11「―の朝影に」

⇒あか‐とき【暁】

あかとくろ【赤と黒】

(Le Rouge et le Noir フランス)スタンダールの小説。副題「1830年年代記」。地位も財力もない野心家の青年ジュリアン=ソレルの恋愛を通じてルイ=フィリップ王治世時代のフランス社会を描く。

あか‐どめ【淦止め】

船中に水の入るのを防ぐため、槙肌まいはだなどを板の合せ目に詰めること。

あか‐とり【垢取り】

①櫛くしの歯にたまった垢を取る具。また、それにかたどった紋。

②(「赤鳥」とも書く)武家の女性が馬に乗る時、鞍の上に掛ける布。馬の汗で衣服の汚れるのを防ぐもの。

③襦袢ジバンのこと。

④馬の毛をすく櫛。

あか‐とり【淦取り】

船の淦を汲くみ取るひしゃく。あかくみ。大型船に用いるポンプ式のもの(すっぽん)にもいう。

あかとり‐ぞめ【赤取染】

赤色に細い横筋を絞り染めにした染色。古今著聞集12「かの冠者、―の水干に」

あか‐とんぼ【赤蜻蛉】

①小形で体色が赤みをおびたトンボの俗称。

②アカネ属のトンボの総称。種類多く、アキアカネ・ナツアカネなど。あかねとんぼ。赤卒あかえんば・せきそつ。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あか‐つら【赤面・赭面】

①ひどく赤い色をした顔。多く人をののしる時にいう。あかっつら。

②歌舞伎で、敵役かたきやくの称。顔を赤く塗るからいう。

あかて‐がに【赤手蟹】

イワガニ科のカニ。甲は幅約4センチメートルの四角形で暗緑色または赤色。鋏脚きょうきゃくは濃い紅色で和名の由来となる。内湾の河口に近い湿地や草原にすみ、8〜9月頃の満月か新月で満潮の夕刻に波打ち際に集まり、腹部をふるわせて孵化したゾエア幼生を海へ放つ。岩手県以南に分布。

あか‐てつ【赤鉄】

アカテツ科の亜熱帯常緑高木。葉は革質で長楕円形。花は小さく褐色で葉腋に開く。花後、液果を結ぶ。材は建築または船舶用。小笠原・沖縄などに自生。クロテツ。

アカデミー【academy】

(プラトンが創設した学園アカデメイアに由来)

①学問・芸術・技術等に関する公私の指導的団体。ルネサンス期のイタリアに始まりフランス・イギリスで形成。ライプニッツによりヨーロッパ各国に普及。日本では、1879年(明治12)創立の東京学士会院(日本学士院の前身)が嚆矢こうし。学士院。翰林院かんりんいん。

②大学・研究所など学問研究の中心となる機関の総称。

⇒アカデミー‐しょう【アカデミー賞】

⇒アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

アカデミー‐しょう【アカデミー賞】‥シヤウ

アメリカ映画芸術科学アカデミー(1927年創立)からアメリカ映画界における各年度優秀作品、男優・女優、監督、技術部門、外国優秀映画などに与えられる賞。受賞者にオスカーと呼ばれる彫像が与えられるので、オスカー賞ともいう。

⇒アカデミー【academy】

アカデミー‐フランセーズ【Académie française フランス】

フランス学士院(Institut de France フランス)を構成する現存最古のアカデミー。1635年リシュリューの提案で文芸人の公的な集まりとして創設。辞書(初版1694年刊)の編集で知られる。

⇒アカデミー【academy】

アカデミシャン【academician】

①アカデミーの会員。

②一般に、学究の徒。

アカデミズム【academism】

①学問・芸術至上主義。

②学問・芸術における保守的・権威主義的傾向。官学ふう。

アカデミック【academic】

純粋に学問的なこと。学究的。「―な雰囲気」

アカデメイア【Akademeia ギリシア】

紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園。後529年まで存続。

あか‐てん【赤点】

(赤色で記すところから)落第点。欠点。

あか‐でんしゃ【赤電車】

最終電車であることを示すため、方向標識に赤色電灯をつけた電車。赤電。

あか‐テント【赤テント・紅テント】

唐十郎主宰の状況劇場の通称。1967年に東京新宿の花園神社に赤いテントを立てて公演したことから。

あか‐でんわ【赤電話】

委託公衆電話の通称。店舗の店先などに置かれる赤色の電話機。

あか‐とき【暁】

(明時あかときの意)(→)「あかつき」1に同じ。万葉集7「―と夜烏鳴けど」

⇒あかとき‐くたち【暁降ち】

⇒あかとき‐づくよ【暁月夜】

⇒あかとき‐やみ【暁闇】

あかとき‐くたち【暁降ち】

夜がふけていってあけがた近くなる頃。万葉集10「こよひの―鳴く鶴たずの」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐づくよ【暁月夜】

(→)「あかつきづくよ」に同じ。万葉集10「時雨しぐれ降る―紐解かず」

⇒あか‐とき【暁】

あかとき‐やみ【暁闇】

(→)「あかつきやみ」に同じ。万葉集11「―の朝影に」

⇒あか‐とき【暁】

あかとくろ【赤と黒】

(Le Rouge et le Noir フランス)スタンダールの小説。副題「1830年年代記」。地位も財力もない野心家の青年ジュリアン=ソレルの恋愛を通じてルイ=フィリップ王治世時代のフランス社会を描く。

あか‐どめ【淦止め】

船中に水の入るのを防ぐため、槙肌まいはだなどを板の合せ目に詰めること。

あか‐とり【垢取り】

①櫛くしの歯にたまった垢を取る具。また、それにかたどった紋。

②(「赤鳥」とも書く)武家の女性が馬に乗る時、鞍の上に掛ける布。馬の汗で衣服の汚れるのを防ぐもの。

③襦袢ジバンのこと。

④馬の毛をすく櫛。

あか‐とり【淦取り】

船の淦を汲くみ取るひしゃく。あかくみ。大型船に用いるポンプ式のもの(すっぽん)にもいう。

あかとり‐ぞめ【赤取染】

赤色に細い横筋を絞り染めにした染色。古今著聞集12「かの冠者、―の水干に」

あか‐とんぼ【赤蜻蛉】

①小形で体色が赤みをおびたトンボの俗称。

②アカネ属のトンボの総称。種類多く、アキアカネ・ナツアカネなど。あかねとんぼ。赤卒あかえんば・せきそつ。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナツアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナツアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

③唐辛子の隠語。

④赤く塗って練習機として用いた複葉ふくよう飛行機の俗称。

あがない【贖い】アガナヒ

(罪などの)代りをすること。また、その代りとなるもの。つぐない。

⇒あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】

あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】アガナヒ‥

令制で、刑部ぎょうぶ省に属し、罪人の財物没収、盗品の管理をつかさどる役所。

⇒あがない【贖い】

あがな・う【贖う・購う】アガナフ

〔他五〕

(アガフに接尾語ナフが付いた語)

①《贖》金品を代償として出して、罪をまぬかれる。転じて、つぐないをする。罪ほろぼしをする。

②《購》買い求める。また、懸賞をかけて求める。「首を百金に―・う」

あか‐なす【赤茄子】

トマトの異称。「―のうすく切られし白き皿秋の朝あしたの牛乳ちちのつめたさ」(前田夕暮)

あか‐なべ【銅鍋】

銅製の鍋。

あか‐に【赤丹】

①赤色の顔料とする土。

②赤土のような色。祝詞、祈年祭「―のほに聞しめすが故に」

Munsell color system: 7.5R5/12

あか‐にし【赤螺】

①アッキガイ科の巻貝。殻高は約15センチメートル、殻口の内面が赤いのでこの名がある。表面は淡褐色で、3列の大小の突起列がある。日本各地の暖かい浅海の砂泥底にすみ、他の貝を捕って食べる。卵嚢を「なぎなたほおずき」という。肉は食用。紅螺。辛螺。

②(財布の口を開かないことを、赤螺が殻を閉じて開かないのにたとえる)けちな人をあざけっていう語。

あか‐ぬけ【垢抜け】

洗練されること。素人くさくなくなること。野暮くささを脱していること。「都会風に―のした女」「―した腕前を示す」

あか‐ぬ・ける【垢抜ける】

〔自下一〕

(垢がぬけてさっぱりとしている意から)気がきいている。素人臭くない。洒脱しゃだつである。いきである。誹風柳多留129「―・けた浅黄行水聞わける」。「―・けた身なり」

あ‐が‐ぬし【吾が主】

相手を親しみ、あるいは敬って呼ぶ語。万葉集5「―のみたま賜ひて」

あか‐ぬり【赤塗り】

①赤(朱)色に塗ること。また、塗ったもの。

②歌舞伎で、顔を赤く塗り立て、敵役かたきやくを象徴するもの。赤面あかつら。歌舞伎、暫ト書「上の方に東金太郎、―、上下衣裳にて」

あか‐ね【茜】

(「赤根」の意)

①アカネ科の蔓つる性多年草。山野に自生し、根は橙色。茎は四角く中空でとげがある。各節に四葉を輪生し、秋、白色の小花を多数つける。根から染料を採った。生薬名を茜根せんこんといい、漢方で通経薬・止血薬。茜草。〈[季]秋〉

②セイヨウアカネの根からとった赤い染料。アリザリンを含む。茜根。

あかね

③唐辛子の隠語。

④赤く塗って練習機として用いた複葉ふくよう飛行機の俗称。

あがない【贖い】アガナヒ

(罪などの)代りをすること。また、その代りとなるもの。つぐない。

⇒あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】

あがないもの‐の‐つかさ【贓贖司】アガナヒ‥

令制で、刑部ぎょうぶ省に属し、罪人の財物没収、盗品の管理をつかさどる役所。

⇒あがない【贖い】

あがな・う【贖う・購う】アガナフ

〔他五〕

(アガフに接尾語ナフが付いた語)

①《贖》金品を代償として出して、罪をまぬかれる。転じて、つぐないをする。罪ほろぼしをする。

②《購》買い求める。また、懸賞をかけて求める。「首を百金に―・う」

あか‐なす【赤茄子】

トマトの異称。「―のうすく切られし白き皿秋の朝あしたの牛乳ちちのつめたさ」(前田夕暮)

あか‐なべ【銅鍋】

銅製の鍋。

あか‐に【赤丹】

①赤色の顔料とする土。

②赤土のような色。祝詞、祈年祭「―のほに聞しめすが故に」

Munsell color system: 7.5R5/12

あか‐にし【赤螺】

①アッキガイ科の巻貝。殻高は約15センチメートル、殻口の内面が赤いのでこの名がある。表面は淡褐色で、3列の大小の突起列がある。日本各地の暖かい浅海の砂泥底にすみ、他の貝を捕って食べる。卵嚢を「なぎなたほおずき」という。肉は食用。紅螺。辛螺。

②(財布の口を開かないことを、赤螺が殻を閉じて開かないのにたとえる)けちな人をあざけっていう語。

あか‐ぬけ【垢抜け】

洗練されること。素人くさくなくなること。野暮くささを脱していること。「都会風に―のした女」「―した腕前を示す」

あか‐ぬ・ける【垢抜ける】

〔自下一〕

(垢がぬけてさっぱりとしている意から)気がきいている。素人臭くない。洒脱しゃだつである。いきである。誹風柳多留129「―・けた浅黄行水聞わける」。「―・けた身なり」

あ‐が‐ぬし【吾が主】

相手を親しみ、あるいは敬って呼ぶ語。万葉集5「―のみたま賜ひて」

あか‐ぬり【赤塗り】

①赤(朱)色に塗ること。また、塗ったもの。

②歌舞伎で、顔を赤く塗り立て、敵役かたきやくを象徴するもの。赤面あかつら。歌舞伎、暫ト書「上の方に東金太郎、―、上下衣裳にて」

あか‐ね【茜】

(「赤根」の意)

①アカネ科の蔓つる性多年草。山野に自生し、根は橙色。茎は四角く中空でとげがある。各節に四葉を輪生し、秋、白色の小花を多数つける。根から染料を採った。生薬名を茜根せんこんといい、漢方で通経薬・止血薬。茜草。〈[季]秋〉

②セイヨウアカネの根からとった赤い染料。アリザリンを含む。茜根。

あかね

③茜色の略。

⇒あかね‐いろ【茜色】

⇒あかね‐か【茜草科】

⇒あかね‐ぐも【茜雲】

⇒あかね‐さす【茜さす】

⇒あかね‐すみれ【茜菫】

⇒あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

⇒あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

⇒茜掘る

あかね‐いろ【茜色】

茜の根で染めた色。赤色のやや沈んだ色。暗赤色。あかね。

Munsell color system: 4R3.5/11

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐か【茜草科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本と草本とがあり、熱帯地方を中心に約500属6000種、日本に50種が知られる。筒形合弁花で先端は4〜5裂、子房は下位、葉は対生し托葉がある。アカネ・クチナシ・ヤエムグラのほか、コーヒー・キナなど。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐かぶり【赤布被り】

大隅半島内之浦地方などの大漁祝たいりょういわい。ブリなどの大漁の際、赤頭巾と着物とを乗組の漁夫に与え、各人がそれを着て神社に参詣する。

あかね‐ぐも【茜雲】

朝日や夕日を受けて茜色に映える雲。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐さす【茜さす】

〔枕〕

(茜色に照りはえる意で)「日」「昼」「照る」「君」「紫」などにかかる。

⇒あか‐ね【茜】

あか‐ねずみ【赤鼠】

ネズミ科の哺乳類。頭胴長約10センチメートルで、尾長はそれよりやや短い。背面は褐色、腹部は白色。日本の野鼠として最も普通。チネズミ。

アカネズミ

提供:東京動物園協会

③茜色の略。

⇒あかね‐いろ【茜色】

⇒あかね‐か【茜草科】

⇒あかね‐ぐも【茜雲】

⇒あかね‐さす【茜さす】

⇒あかね‐すみれ【茜菫】

⇒あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

⇒あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

⇒茜掘る

あかね‐いろ【茜色】

茜の根で染めた色。赤色のやや沈んだ色。暗赤色。あかね。

Munsell color system: 4R3.5/11

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐か【茜草科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本と草本とがあり、熱帯地方を中心に約500属6000種、日本に50種が知られる。筒形合弁花で先端は4〜5裂、子房は下位、葉は対生し托葉がある。アカネ・クチナシ・ヤエムグラのほか、コーヒー・キナなど。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐かぶり【赤布被り】

大隅半島内之浦地方などの大漁祝たいりょういわい。ブリなどの大漁の際、赤頭巾と着物とを乗組の漁夫に与え、各人がそれを着て神社に参詣する。

あかね‐ぐも【茜雲】

朝日や夕日を受けて茜色に映える雲。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐さす【茜さす】

〔枕〕

(茜色に照りはえる意で)「日」「昼」「照る」「君」「紫」などにかかる。

⇒あか‐ね【茜】

あか‐ねずみ【赤鼠】

ネズミ科の哺乳類。頭胴長約10センチメートルで、尾長はそれよりやや短い。背面は褐色、腹部は白色。日本の野鼠として最も普通。チネズミ。

アカネズミ

提供:東京動物園協会

あかね‐すみれ【茜菫】

スミレ科の多年草。山野に自生。全体に毛が多く、最下葉は円形、他は心臓状卵形、縁辺に鋸歯があり、葉柄の上端に翼がある。春、紅紫色の花を開く。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

茜の根で赤く染めること。西鶴織留4「―のうら付けたる檰着物もめんきるもの」

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

(→)アカトンボ2に同じ。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐すみれ【茜菫】

スミレ科の多年草。山野に自生。全体に毛が多く、最下葉は円形、他は心臓状卵形、縁辺に鋸歯があり、葉柄の上端に翼がある。春、紅紫色の花を開く。

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐ぞめ【茜染・赤根染】

茜の根で赤く染めること。西鶴織留4「―のうら付けたる檰着物もめんきるもの」

⇒あか‐ね【茜】

あかね‐とんぼ【茜蜻蛉】

(→)アカトンボ2に同じ。

⇒あか‐ね【茜】

せき‐し【赤子】🔗⭐🔉

せき‐し【赤子】

①生まれてまもない子。あかご。ちのみご。太平記4「―の母を慕ふがごとく」

②(天子を親に見立てて)人民の称。「陛下の―」

⇒せきし‐の‐こころ【赤子の心】

せきし‐の‐こころ【赤子の心】🔗⭐🔉

せきし‐の‐こころ【赤子の心】

[孟子離婁下]赤ん坊のように純真な心。世の中の罪悪にけがれない清らかな心。

⇒せき‐し【赤子】

広辞苑に「赤子」で始まるの検索結果 1-7。