複数辞典一括検索+![]()

![]()

いちげん‐ろん【一元論】🔗⭐🔉

いちげん‐ろん【一元論】

(monism)

①一つの原理だけで一切を説明しようとする考え方。

②物質・精神またはそのどちらでもない第三の実体によって世界を統一的に説明する哲学上の立場。→二元論→多元論

⇒いち‐げん【一元】

エム‐エム‐シー【MMC】🔗⭐🔉

エム‐エム‐シー【MMC】

(money market certificate)市場金利連動型預金。アメリカで開発された自由金利預金。

かへい‐どうめい【貨幣同盟】クワ‥🔗⭐🔉

かへい‐どうめい【貨幣同盟】クワ‥

(monetary union)若干の国家が国際貿易の不便を除くため、貨幣に関する協約ないし条約を通じて、その対外価値を相互に一定の比率に確定しようとして結ぶ同盟。フランス・ベルギー・イタリア・スイスなどの諸国によるラテン貨幣同盟(第一次大戦により事実上解体)の類。

⇒か‐へい【貨幣】

くんしゅ‐せい【君主制】🔗⭐🔉

くんしゅ‐せい【君主制】

(monarchy)世襲の君主により統治される政治形態。君主の専断に委ねられる絶対君主政体と、制度によって制約される制限君主政体、とりわけ憲法の制限下に置かれる立憲君主政体とに分かれる。王政。↔共和制。

⇒くん‐しゅ【君主】

ざん‐きゅう【残丘】‥キウ🔗⭐🔉

ざん‐きゅう【残丘】‥キウ

(monadnock)準平原の平らな表面の上に孤立して突出している丘陵。

しちがつ‐おうせい【七月王政】‥グワツワウ‥🔗⭐🔉

しちがつ‐おうせい【七月王政】‥グワツワウ‥

(Monarchie de Juillet フランス)七月革命の結果成立し、二月革命まで存続したフランスの王政。国王はルイ=フィリップで、制限選挙制に基づく立憲王政を行なった。

⇒しち‐がつ【七月】

しゅうどう‐いん【修道院】シウダウヰン🔗⭐🔉

しゅうどう‐いん【修道院】シウダウヰン

イエスとの精神的一致の下に共同生活を営むキリスト教の修道士または修道女の共同体。また、その施設。

㋐(monastery)6世紀の初め東方修道院の影響下にイタリアでベネディクトゥスが確立した隠世的大修道院。修道士の養成所・図書館・福祉施設・諸生産所をもつ。清貧・貞潔・従順の三誓願を立て、一所に定住し祈りと農耕に生きる。トラピスト会など。

㋑(convent)13世紀以降の托鉢修道会に始まる使徒的共同体。三誓願を立てるが一所に定住せず、都市で活動。

⇒しゅう‐どう【修道】

しゅうどう‐し【修道士】シウダウ‥🔗⭐🔉

しゅうどう‐し【修道士】シウダウ‥

(monk)キリスト教の隠者。後に、カトリック教会で清貧・貞潔・従順の三誓願を立て修道院に共住する者。修道僧。

⇒しゅう‐どう【修道】

じょきょう‐ほう【助教法】‥ケウハフ🔗⭐🔉

じょきょう‐ほう【助教法】‥ケウハフ

(monitorial system)教師の指導のもとに、生徒の中で年長・優秀な者を選んで助教(monitor)とし、班に分けた生徒たちの指導に当たらせることにより、多数の生徒を一斉に画一的に教授する方法。19世紀前半にイギリス等で普及。創始者二人の名をとって、ベル‐ランカスター法ともいう。→ベル(A. Bell)→ランカスター

⇒じょ‐きょう【助教】

ベチ【Mongo Beti】🔗⭐🔉

ベチ【Mongo Beti】

カメルーンの小説家。「カメルーンの収奪」を発表しフランスへ亡命。ルーアンで教師を勤めた後帰国。「残酷な街」「ボンバの哀れなキリスト」など。(1932〜2001)

ぼうくん‐ほうばつ‐ろん【暴君放伐論】‥ハウ‥🔗⭐🔉

ぼうくん‐ほうばつ‐ろん【暴君放伐論】‥ハウ‥

(monarchomachia ラテン)16世紀後半、新教徒もしくは旧教徒の人民が、彼らと宗派を異にする君主に対し、これを暴君とし、暴君の放伐殺害は正当であるとした主張および思想。

⇒ぼう‐くん【暴君】

マネー【money】🔗⭐🔉

マネー‐サプライ【money supply】🔗⭐🔉

マネー‐サプライ【money supply】

金融機関以外の民間部門に流通している通貨の総称。M1(現金通貨・要求払い預金の合計)・M2(M1と定期性預金の合計)のほか、M2とCD(譲渡性定期預金)との合計を指標とすることが多い。物価との相関度が高く、金融政策上、重視される。通貨供給量。

⇒マネー【money】

マネー‐ローンダリング【money laundering】🔗⭐🔉

マネー‐ローンダリング【money laundering】

不正な取引で得た資金を、預金口座を移動したり外国の不動産に投資したりして合法的であるかのように偽装すること。資金洗浄。

⇒マネー【money】

マネタリー‐ベース【monetary base】🔗⭐🔉

マネタリー‐ベース【monetary base】

(→)ハイパワード‐マネーに同じ。

マネタリズム【monetarism】🔗⭐🔉

マネタリズム【monetarism】

自由裁量的な経済政策に代えて、固定的な貨幣供給ルールに基づいた政策を主張する経済学上の立場。1970年代のスタグフレーションのもとで、従来のケインズ政策への批判として登場。フリードマンに代表され、その理論的出発点は市場機構重視の新古典学派の価格理論。

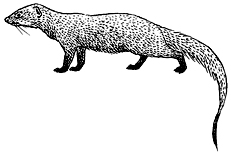

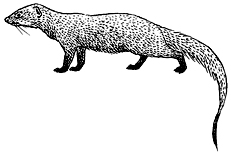

マングース【mongoose】🔗⭐🔉

マングース【mongoose】

(maṅguso プラークリット)ジャコウネコ科の一亜科の哺乳類の総称。独立の科とすることもある。9ないし10属三十数種を含み、アフリカ・ヨーロッパ・東南アジアに分布。体長は20〜60センチメートルほどで、イタチに似た体形。小動物を捕食し、ヘビを恐れない。日本ではその中のジャワマングースを指すことが多い。毛色は灰色で、小さい黒の斑紋がある。アラビアからインド、スリランカに分布するが、ハブの駆除用に沖縄や奄美に移入されて、野生化。ヘビクイネズミ。食蛇獣。

マングース

マングース

提供:東京動物園協会

マングース

提供:東京動物園協会

マングース

提供:東京動物園協会

マングース

提供:東京動物園協会

もうこ【蒙古】🔗⭐🔉

モナーキー【monarchy】🔗⭐🔉

モナーキー【monarchy】

①君主制。君主政治。

②君主国。

モナコ【Monaco】🔗⭐🔉

モナコ【Monaco】

フランス南東端、地中海に面する立憲公国。公設の賭博場・F1レースで有名。面積1平方キロメートル。人口3万3千(1999)。首都モナコ。→ヨーロッパ(図)

モナズ‐いし【モナズ石】🔗⭐🔉

モナズ‐いし【モナズ石】

(monazite)セリウムなど希土類元素を含む燐酸塩鉱物。単斜晶系、柱状結晶。トリウムを多く含むものは放射性がある。色は黄・褐・赤色など。希土類元素の重要原料。モナザイト。

モナド【monad】🔗⭐🔉

モナド【monad】

〔哲〕「モナド論」参照。

⇒モナド‐ろん【モナド論】

モナド‐ろん【モナド論】🔗⭐🔉

モナド‐ろん【モナド論】

(monadology; monadism)ライプニッツのモナド(単子)についての形而上学説。モナドは力・作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが無数に集まって宇宙を形づくっている。モナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的。モナドは相互作用を欠く閉鎖的実体であるが、それぞれの明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされる。ライプニッツはこの説によって目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した。単子論。

⇒モナド【monad】

モナミ【mon ami(e) フランス】🔗⭐🔉

モナミ【mon ami(e) フランス】

私の友。私の愛人。

モニター【monitor】🔗⭐🔉

モニター【monitor】

①放送・新聞の内容や商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者。

②機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。

③(→)ディスプレー2に同じ。

④〔教〕助教。→助教法

モニタリング【monitoring】🔗⭐🔉

モニタリング【monitoring】

観測・調査・分析すること。監視すること。

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ🔗⭐🔉

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ

〔医〕(moniliasis)(→)カンジダ症に同じ。

モネラ【Monera ラテン】🔗⭐🔉

モネラ【Monera ラテン】

藍藻類も含め、細菌類(バクテリア)を生物の一界としたときの名。ヘッケルが原生生物中の始原的一群としてモネレス(moneles「単純なもの」の意)と命名したのに由来。最近は原核生物界(前核生物界)と呼ばれる。モネラ界。細菌界。→原生生物

モネル‐メタル【Monel Metal】🔗⭐🔉

モネル‐メタル【Monel Metal】

ニッケル合金の一種。ニッケル60〜70パーセント・銅26〜34パーセントのほか、少量の鉄・マンガン・ケイ素を含む。耐食性が大きく、酸類の容器や染色機械・タービン翼、海水中で使用する機械・船舶・建築などに用いる。アメリカの技術者モネル(A. Monell 〜1921)が1906年ころ実用化。商標名。

モノーラル【monaural】🔗⭐🔉

モノーラル【monaural】

⇒モノラル

モノラル【monaural】🔗⭐🔉

モノラル【monaural】

単一の録音・再生装置を用いる音響方式。また、その装置。「―‐レコード」↔ステレオ

モンキー【monkey】🔗⭐🔉

モンキー【monkey】

①猿。

②杭打ちに用いる落し槌。

③モンキー‐スパナ・モンキー‐レンチの略。

⇒モンキー‐スパナ【monkey spanner】

⇒モンキー‐レンチ【monkey wrench】

モンキー‐スパナ【monkey spanner】🔗⭐🔉

モンキー‐スパナ【monkey spanner】

(→)自在スパナ。

⇒モンキー【monkey】

モンキー‐レンチ【monkey wrench】🔗⭐🔉

モンキー‐レンチ【monkey wrench】

(→)自在スパナ。

⇒モンキー【monkey】

モンケ【Möngke】🔗⭐🔉

モンケ【Möngke】

モンゴル帝国の4代皇帝。憲宗。ジンギス汗の末子トゥルイの子。モンゴル帝国の再統一に取り組み、雲南・ベトナムを征し、南宋を攻める途次病死。(在位1251〜1259)(1208〜1259)

モンゴル【Mongol】🔗⭐🔉

モンゴル【Mongol】

中国の北辺にあって、シベリアの南、新疆しんきょうの東に位置する高原地帯。また、その地に住む民族。13世紀にジンギス汗が出て大帝国を建設し、その孫フビライは中国を平定して国号を元と称し、日本にも出兵した(元寇)。1368年、明に滅ぼされ、その後は中国の勢力下に入る。ゴビ砂漠以北のいわゆる外モンゴルには清末にロシアが進出し、1924年独立してモンゴル人民共和国が成立、92年モンゴル国と改称。内モンゴルは中華人民共和国成立により内モンゴル自治区となり、西モンゴルは甘粛・新疆の一部をなす。蒙古。

⇒モンゴル‐ご【モンゴル語】

⇒モンゴル‐こく【モンゴル国】

⇒モンゴル‐ごは【モンゴル語派】

⇒モンゴル‐ていこく【モンゴル帝国】

⇒モンゴル‐もじ【モンゴル文字】

モンゴル‐ご【モンゴル語】🔗⭐🔉

モンゴル‐ご【モンゴル語】

(Mongolian)モンゴル国や中国の内モンゴル自治区・甘肅省などで用いられる言語。アルタイ語族のモンゴル語派に属する。母音調和および後置詞を有する。蒙古語。

⇒モンゴル【Mongol】

モンド‐ガス【Mond gas】🔗⭐🔉

モンド‐ガス【Mond gas】

水素・一酸化炭素・メタンなどから成る燃料用ガス。ドイツ生れのイギリスの化学者モンド(Ludwig Mond1839〜1909)の考案した炉で劣質石炭を加熱し、空気・水蒸気を通じて造る。冶金・発動機燃料として用いる。

広辞苑に「MON」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む