複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

か‐とう【下等】🔗⭐🔉

か‐とう【火灯・火頭・瓦灯】クワ‥🔗⭐🔉

か‐とう【火灯・火頭・瓦灯】クワ‥

(ガトウとも)

①近世の照明具の一つ。曲線形で、下が広がった陶製または土製の行灯あんどん。胴に開口部があり、頭部に置いた油皿をここから出し入れする。

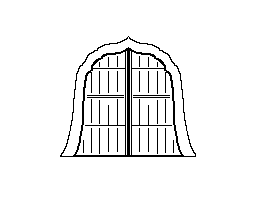

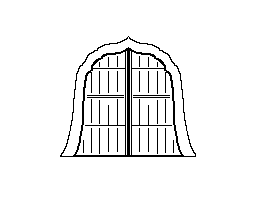

火灯

②火灯形の略。

③火灯口の略。

④火灯窓の略。

⇒かとう‐がき【火灯垣】

⇒かとう‐がた【火灯形】

⇒かとう‐ぐち【火灯口】

⇒かとう‐びたい【火灯額】

⇒かとう‐まど【火灯窓・花頭窓】

②火灯形の略。

③火灯口の略。

④火灯窓の略。

⇒かとう‐がき【火灯垣】

⇒かとう‐がた【火灯形】

⇒かとう‐ぐち【火灯口】

⇒かとう‐びたい【火灯額】

⇒かとう‐まど【火灯窓・花頭窓】

②火灯形の略。

③火灯口の略。

④火灯窓の略。

⇒かとう‐がき【火灯垣】

⇒かとう‐がた【火灯形】

⇒かとう‐ぐち【火灯口】

⇒かとう‐びたい【火灯額】

⇒かとう‐まど【火灯窓・花頭窓】

②火灯形の略。

③火灯口の略。

④火灯窓の略。

⇒かとう‐がき【火灯垣】

⇒かとう‐がた【火灯形】

⇒かとう‐ぐち【火灯口】

⇒かとう‐びたい【火灯額】

⇒かとう‐まど【火灯窓・花頭窓】

か‐とう【火頭】クワ‥(官職)🔗⭐🔉

か‐とう【火頭】クワ‥

律令制で、仕丁の中で炊飯に従事する者。廝丁しちょう。

か‐とう【可撓】‥タウ🔗⭐🔉

か‐とう【可撓】‥タウ

たわめることの可能なこと。「―性」

かとう【加東】🔗⭐🔉

かとう【加東】

兵庫県中南部の市。灘・伊丹の酒米どころ。人口4万。

かとう【加藤】🔗⭐🔉

か‐とう【仮痘】🔗⭐🔉

か‐とう【仮痘】

痘瘡とうそうの軽症のもの。

か‐とう【果糖】クワタウ🔗⭐🔉

か‐とう【果糖】クワタウ

分子式C6H12O6 単糖の一つ。ケトヘキソース(ケトン基をもつ六炭糖)の代表的なもの。白色粉末で、水に溶解し糖類中甘味が最も強い。果実・蜂蜜中に存在。化学名をⅮ‐フルクトースといい、またその旋光性により左旋糖ともいう。

か‐とう【河東】(地名)🔗⭐🔉

か‐とう【河東】

中国山西省の南西部、南流する黄河の東側の地域の称。

かとう【河東】🔗⭐🔉

かとう【河東】

①⇒ますみかとう(十寸見河東)。

②河東節の略。

⇒かとう‐ぶし【河東節】

か‐とう【河頭】🔗⭐🔉

か‐とう【河頭】

河のほとり。

かとう【河套】‥タウ🔗⭐🔉

かとう【河套】‥タウ

(地名)

⇒オルドス

か‐とう【華東】クワ‥🔗⭐🔉

か‐とう【華東】クワ‥

(Huadong)中国の東南地方。一般に、上海市と江蘇・浙江・安徽・福建・江西・山東の6省を指す。

か‐とう【掛搭】クワタフ🔗⭐🔉

か‐とう【掛搭】クワタフ

〔仏〕

⇒かた

か‐とう【過当】クワタウ🔗⭐🔉

か‐とう【過当】クワタウ

適当な程度を越えること。分に過ぎること。

⇒かとう‐きょうそう【過当競争】

か‐とう【賈島】‥タウ🔗⭐🔉

か‐とう【賈島】‥タウ

中唐の詩人。字は浪仙・ 仙。范陽(河北琢州)の人。初め出家して無本と称す。のち韓愈に才を認められて還俗。賈長江。(779〜843)→推敲すいこう

仙。范陽(河北琢州)の人。初め出家して無本と称す。のち韓愈に才を認められて還俗。賈長江。(779〜843)→推敲すいこう

仙。范陽(河北琢州)の人。初め出家して無本と称す。のち韓愈に才を認められて還俗。賈長江。(779〜843)→推敲すいこう

仙。范陽(河北琢州)の人。初め出家して無本と称す。のち韓愈に才を認められて還俗。賈長江。(779〜843)→推敲すいこう

か‐とう【寡頭】クワ‥🔗⭐🔉

か‐とう【寡頭】クワ‥

少ない人数。「―支配」

⇒かとう‐せい【寡頭制】

か‐とう【歌頭】🔗⭐🔉

か‐とう【歌頭】

踏歌とうかの音頭を取ること。また、その人。源氏物語竹河「四位の侍従右の―なり」

か‐とう【裹頭】クワ‥🔗⭐🔉

かとう‐うまき【加藤宇万伎】🔗⭐🔉

かとう‐うまき【加藤宇万伎】

(美樹とも書く)江戸中期の国学者・歌人。幕臣。家号は静舎しずや。国学を賀茂真淵に学び、歌風は古雅。上田秋成はその門人。著「しづ屋のうた集」「土佐日記解」「古事記解」など。(1721〜1777)

⇒かとう【加藤】

かとう‐えなお【加藤枝直】‥ナホ🔗⭐🔉

かとう‐えなお【加藤枝直】‥ナホ

江戸中期の国学者・歌人。橘氏。千蔭の父。号は芳宜園はぎぞのなど。伊勢の人。江戸に出て南町奉行配下の組与力となり、賀茂真淵を師友として国学を研究。歌風は古今風。(1692〜1785)

⇒かとう【加藤】

かとう‐がき【火灯垣】クワ‥🔗⭐🔉

かとう‐がき【火灯垣】クワ‥

火灯形の出入口のある垣。

⇒か‐とう【火灯・火頭・瓦灯】

かとう‐かげまさ【加藤景正】🔗⭐🔉

かとう‐かげまさ【加藤景正】

⇒とうしろう(藤四郎)1。

⇒かとう【加藤】

かとう‐がた【火灯形】クワ‥🔗⭐🔉

かとう‐がた【火灯形】クワ‥

火灯窓などに用いる、上がとがったアーチ形で、下の広がった形。

⇒か‐とう【火灯・火頭・瓦灯】

かとう‐かんじゅう【加藤勘十】‥ジフ🔗⭐🔉

かとう‐かんじゅう【加藤勘十】‥ジフ

労働運動家。愛知県生れ。日本大学中退。日本労働組合全国評議会・日本無産党委員長。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。芦田内閣労相。(1892〜1978)

加藤勘十

撮影:田村 茂

⇒かとう【加藤】

⇒かとう【加藤】

⇒かとう【加藤】

⇒かとう【加藤】

大辞林の検索結果 (49)

か-とう【下等】🔗⭐🔉

かとう-しょうがく【下等小学】🔗⭐🔉

かとう-しょうがく ―セウ― [4] 【下等小学】

1872年(明治5)の学制により設置された小学校。六歳で入学し,修業年限は四年。

→上等小学

かとう-しょくぶつ【下等植物】🔗⭐🔉

かとう-しょくぶつ [5] 【下等植物】

根・茎・葉が分化していない植物の総称。コケ類・藻類など。

⇔高等植物

かとう-どうぶつ【下等動物】🔗⭐🔉

かとう-どうぶつ [4] 【下等動物】

進化の程度が低く,体制の単純な動物の総称。

⇔高等動物

か-とう【火灯・瓦灯】🔗⭐🔉

か-とう クワ― [0] 【火灯・瓦灯】

〔「がとう」とも〕

(1)中に灯火をともすための陶製の用具。方形で上が狭く,下が広い。

(2)「火灯口」「火灯窓」「火灯額(カトウビタイ)」の略。

かとう-がき【火灯垣】🔗⭐🔉

かとう-がき クワ― [2] 【火灯垣】

火灯形の出入り口を設けた垣根。路地口や中庭に竹などで作ることが多い。

かとう-がた【火灯形】🔗⭐🔉

かとう-がた クワ― [0] 【火灯形】

火灯窓などに用いられる,上が尖頭アーチ形で,下が広がった形。

かとう-ぐち【火灯口】🔗⭐🔉

かとう-ぐち クワ― [2] 【火灯口】

(1)火灯形の出入り口。特に,茶室の給仕口・茶道口に用いられる,上部が円形で方立(ホウダテ)を用いず壁を塗り回して作った出入り口。花頭口。

(2)歌舞伎の大道具の一つで,舞台正面の屋台に設ける火灯形の出入り口。

かとう-びたい【火灯額】🔗⭐🔉

かとう-びたい クワ―ビタヒ 【火灯額】

生え際が火灯形になっている額。富士額。

かとう-まど【火灯窓】🔗⭐🔉

かとう-まど クワ― [4] 【火灯窓】

上部が尖頭アーチ形をしている窓。禅宗寺院の建築とともに中国から伝わって,唐様(カラヨウ)建築に多く用いられた。書院窓。源氏窓。

火灯窓

[図]

[図]

[図]

[図]

か-とう【火頭】🔗⭐🔉

か-とう クワ― 【火頭】

律令制下の軍隊や役民の組織において,炊事に当たった役夫。

か-とう【可撓】🔗⭐🔉

か-とう ―タウ [0] 【可撓】

曲げたわめることが可能であること。「―性」

か-とう【仮痘】🔗⭐🔉

か-とう [0] 【仮痘】

種痘を受けた者がかかる痘瘡(トウソウ)。発疹(ハツシン)が少なく,化膿(カノウ)も軽い。軽症痘瘡。

か-とう【果糖】🔗⭐🔉

か-とう クワタウ [0][2] 【果糖】

炭素数六個の単糖類。化学式 C H

H

O

O 強い甘味をもつ。果実や蜂蜜に多量に含まれ,ショ糖やイヌリンなどの多糖類の成分として植物界に広く存在する。食用・薬用。D -フルクトース。

強い甘味をもつ。果実や蜂蜜に多量に含まれ,ショ糖やイヌリンなどの多糖類の成分として植物界に広く存在する。食用・薬用。D -フルクトース。

H

H

O

O 強い甘味をもつ。果実や蜂蜜に多量に含まれ,ショ糖やイヌリンなどの多糖類の成分として植物界に広く存在する。食用・薬用。D -フルクトース。

強い甘味をもつ。果実や蜂蜜に多量に含まれ,ショ糖やイヌリンなどの多糖類の成分として植物界に広く存在する。食用・薬用。D -フルクトース。

か-とう【河頭】🔗⭐🔉

か-とう [0] 【河頭】

河のほとり。河畔(カハン)。[日葡]

か-とう【掛搭】🔗⭐🔉

か-とう クワタフ [0] 【掛搭】

「かた(掛搭)」に同じ。

か-とう【歌頭】🔗⭐🔉

か-とう 【歌頭】

踏歌(トウカ)の音頭をとること。また,その役の人。「この四位の侍従,右の―なり/源氏(竹河)」

か-とう【裹頭】🔗⭐🔉

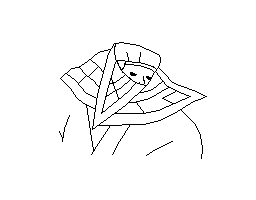

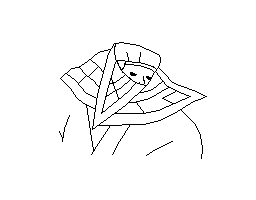

か-とう クワ― [0] 【裹頭】

僧侶の,頭を袈裟(ケサ)で包み,両眼だけを出した装い。かしらづつみ。

裹頭

[図]

[図]

[図]

[図]

かとう-しゅ【裹頭衆】🔗⭐🔉

かとう-しゅ クワ― [2] 【裹頭衆】

平安時代,延暦寺・東大寺などの裹頭姿の僧兵たち。

かとう【加藤】🔗⭐🔉

かとう 【加藤】

姓氏の一。

かとう-うまき【加藤宇万伎】🔗⭐🔉

かとう-うまき 【加藤宇万伎】

〔名は「美樹」とも書く〕

(1721-1777) 江戸中期の国学者・歌人。本姓,藤原氏。号,静舎(シズノヤ)。江戸の人。幕臣。賀茂真淵に学び,古典の注解を行う。歌は県門四天王の一人。上田秋成の師。著「雨夜物語だみ言葉」「土佐日記解」「静舎歌集」など。

かとう-えなお【加藤枝直】🔗⭐🔉

かとう-えなお ―エナホ 【加藤枝直】

(1692-1785) 江戸中期の国学者・歌人。本姓,橘氏。号,芳宜園(ハギゾノ)など。千蔭(チカゲ)の父。伊勢の人。江戸南町奉行所の与力。賀茂真淵を師友としたが,歌は古今和歌集初期を理想とし,江戸派を開く。家集「東歌」など。

かとう-かげまさ【加藤景正】🔗⭐🔉

かとう-かげまさ 【加藤景正】

鎌倉時代の陶工。本名,四郎左衛門。通称,藤四郎。晩年入道して春慶。1223年道元に従って入宋。陶法を学び帰国して尾張国瀬戸に開窯したといわれる。陶工の祖と呼ばれ,代々藤四郎の名が継承される。生没年未詳。

かとう-きょうたい【加藤暁台】🔗⭐🔉

かとう-きょうたい ―ケウタイ 【加藤暁台】

(1732-1792) 江戸中期の俳人。久村(クムラ)氏とも。名,周挙(カネタカ)。別号,暮雨巷(ボウコウ)など。名古屋の生まれ。「秋の日」を刊行,蕉風復興運動のさきがけをなす。蕪村一派と親しみ,優艶な作風に才気を示した。著「蛙啼(アテイ)集」「しおり萩」「暁台句集」など。

かとう-きよまさ【加藤清正】🔗⭐🔉

かとう-きよまさ 【加藤清正】

(1562-1611) 安土桃山時代の武将。通称,虎之助。尾張の人。幼少より豊臣秀吉に仕え,賤ヶ岳七本槍の一人。熊本城主。文禄・慶長の役の先鋒。関ヶ原の戦いでは徳川方について肥後五二万石領主となる。他方,秀吉亡きあとの豊臣家の安泰もはかった。

かとう-しげし【加藤繁】🔗⭐🔉

かとう-しげし 【加藤繁】

(1880-1946) 歴史学者。松江市生まれ。東大教授。中国経済史を専攻。著「唐宋時代に於ける金銀の研究」「支那古田制の研究」「支那経済史考証」など。

かとう-しゅうそん【加藤楸邨】🔗⭐🔉

かとう-しゅうそん ―シウソン 【加藤楸邨】

(1905-1993) 俳人。東京生まれ。本名,健雄。東京文理大卒。抒情的な自然詠から内面的傾向を深め,人間探求派と称される。その後自然や東洋美術に題材を求める。句集「寒雷」「山脈」など。

かとう-たかあき【加藤高明】🔗⭐🔉

かとう-たかあき 【加藤高明】

(1860-1926) 政治家。愛知県生まれ。東大卒。岩崎弥太郎の女婿。四度外相。1916年(大正5)憲政会を組織して,第二次護憲運動に参加。24年首相。翌年普通選挙法・治安維持法を制定。

かとう-たみきち【加藤民吉】🔗⭐🔉

かとう-たみきち 【加藤民吉】

(?-1824) 江戸時代の陶工。瀬戸の人。瀬戸の染付磁器創成のため,肥前へ渡り製磁技術を学ぶ。瀬戸の磁祖。

かとう-ちかげ【加藤千蔭】🔗⭐🔉

かとう-ちかげ 【加藤千蔭】

(1735-1808) 江戸後期の国学者・歌人。本姓,橘氏。江戸の人。号,芳宜園(ハギゾノ)・朮園(ウケラゾノ)など。枝直(エナオ)の子。国学・和歌を賀茂真淵に学ぶ。著「万葉集略解」は平易な万葉集入門書として広く流布。村田春海らとともに江戸派の代表的歌人。書は上代様をきわめ,千蔭流の開祖。著「うけらが花」など。

かとう-とうくろう【加藤唐九郎】🔗⭐🔉

かとう-とうくろう ―タウクラウ 【加藤唐九郎】

(1898-1986) 陶芸家。愛知県瀬戸の生まれ。伝統的陶芸の研究・再現に努め,卓越した技倆を示した。

かとう-ともさぶろう【加藤友三郎】🔗⭐🔉

かとう-ともさぶろう ―トモサブラウ 【加藤友三郎】

(1861-1923) 海軍軍人・政治家。元帥。広島県生まれ。日露戦争の連合艦隊参謀長。四度,海相を歴任。ワシントン軍縮会議の首席全権。翌年首相。

かとう-はじめ【加藤土師萌】🔗⭐🔉

かとう-はじめ 【加藤土師萌】

(1900-1968) 陶芸家。愛知県生まれ。本名,一(ハジメ)。陶芸図案家から作陶に進む。富本憲吉とともに色絵磁器の双璧と称された。

かとう-ばんさい【加藤盤斎】🔗⭐🔉

かとう-ばんさい 【加藤盤斎】

(1621-1674) 江戸前期の和学者。摂津(一説に播磨)の人。号,踏雪軒など。和歌を松永貞徳に学ぶ。著「新古今増抄」「方丈記抄」「清少納言枕草紙抄」「俳諧談」など。

かとう-ひろゆき【加藤弘之】🔗⭐🔉

かとう-ひろゆき 【加藤弘之】

(1836-1916) 国法学者。但馬国出石(イズシ)藩士。維新後,啓蒙思想家として活躍。のち,社会進化論の立場から自由民権論を批判。東大総長・枢密顧問官などを歴任。著「人権新説」「真政大意」など。

かとう-みちお【加藤道夫】🔗⭐🔉

かとう-みちお ―ミチヲ 【加藤道夫】

(1918-1953) 劇作家。福岡県生まれ。慶大卒。文学座に参加。ジロドゥーの研究やカミュの翻訳を手がけた。のち自殺。代表作「なよたけ」「思い出を売る男」

か-とう【河東】🔗⭐🔉

か-とう 【河東】

(1)近世の江戸で,隅田川の東の深川の遊里。

(2)近世の京都で,鴨川の東の祇園(ギオン)の遊里。

(3)中国で黄河が南流している部分の東の地。今の山西省の南西部地方。

(4)河東節の祖十寸見(マスミ)河東以下の家元名。また,河東節の略。

かとう-は【河東派】🔗⭐🔉

かとう-は 【河東派】

中国明代の朱子学の一派。河東の人薛 (セツセン)を宗主とする。程朱の学説を基本とし実践躬行を唱え,王陽明一派の姚江(ヨウコウ)派と対した。

(セツセン)を宗主とする。程朱の学説を基本とし実践躬行を唱え,王陽明一派の姚江(ヨウコウ)派と対した。

(セツセン)を宗主とする。程朱の学説を基本とし実践躬行を唱え,王陽明一派の姚江(ヨウコウ)派と対した。

(セツセン)を宗主とする。程朱の学説を基本とし実践躬行を唱え,王陽明一派の姚江(ヨウコウ)派と対した。

かとう-ぶし【河東節】🔗⭐🔉

かとう-ぶし [0][2] 【河東節】

江戸浄瑠璃の一。享保年間(1716-1736),十寸見(マスミ)河東が半太夫節から分かれて創始。曲風は優美で渋く,生っ粋の江戸風。代表曲「助六」「水調子」「松の内」など。

か-とう【過当】🔗⭐🔉

か-とう クワタウ [0] 【過当】 (形動)[文]ナリ

適当な度合を超えているさま。過分。「其価―なりと雖ども/文明論之概略(諭吉)」

かとう-きょうそう【過当競争】🔗⭐🔉

かとう-きょうそう クワタウキヤウサウ [4] 【過当競争】

多数の同業種企業間の,適正な水準を超えた激しい経済競争。

カトウィツェ Katowice

Katowice 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

カトウィツェ  Katowice

Katowice ポーランド南部,シロンスク炭田の南東部に位置する都市。製鉄・機械・化学などの工業が発達。

ポーランド南部,シロンスク炭田の南東部に位置する都市。製鉄・機械・化学などの工業が発達。

Katowice

Katowice ポーランド南部,シロンスク炭田の南東部に位置する都市。製鉄・機械・化学などの工業が発達。

ポーランド南部,シロンスク炭田の南東部に位置する都市。製鉄・機械・化学などの工業が発達。

かとう-せい【寡頭制】🔗⭐🔉

かとう-せい クワトウ― [0] 【寡頭制】

権力が少数者に集中している支配体制。オリガーキー。

かとう-せいりょく【寡頭勢力】🔗⭐🔉

かとう-せいりょく クワトウ― [4] 【寡頭勢力】

中南米で,地主などから成る特権的グループのこと。経済力と政治力を掌握して国内政治に大きな影響力をもつ。オリガルキア。

かとう【下等な】(和英)🔗⭐🔉

かとう【過当な】(和英)🔗⭐🔉

かとうせいじ【寡頭政治】(和英)🔗⭐🔉

かとうせいじ【寡頭政治】

oligarchy.→英和

広辞苑+大辞林に「かとう」で始まるの検索結果。もっと読み込む