複数辞典一括検索+![]()

![]()

ふた【蓋】🔗⭐🔉

ふた【蓋】

名

名

入れ物などの口にあてがって、ふさぐもの。

「瓶びん[鍋なべ]の━」

入れ物などの口にあてがって、ふさぐもの。

「瓶びん[鍋なべ]の━」

サザエ・タニシなどの巻き貝の口をおおうもの。

サザエ・タニシなどの巻き貝の口をおおうもの。

名

名

入れ物などの口にあてがって、ふさぐもの。

「瓶びん[鍋なべ]の━」

入れ物などの口にあてがって、ふさぐもの。

「瓶びん[鍋なべ]の━」

サザエ・タニシなどの巻き貝の口をおおうもの。

サザエ・タニシなどの巻き貝の口をおおうもの。

【蓋を開あ・ける】🔗⭐🔉

【蓋を開あ・ける】

物事を始める。また、物事の結果を見る。

「━・けてみると与党の圧勝だった」

物事を始める。また、物事の結果を見る。

「━・けてみると与党の圧勝だった」

興行を始める。

◆

興行を始める。

◆ この意で「蓋をひらく」は誤り。

この意で「蓋をひらく」は誤り。

物事を始める。また、物事の結果を見る。

「━・けてみると与党の圧勝だった」

物事を始める。また、物事の結果を見る。

「━・けてみると与党の圧勝だった」

興行を始める。

◆

興行を始める。

◆ この意で「蓋をひらく」は誤り。

この意で「蓋をひらく」は誤り。

ふた【二】🔗⭐🔉

ふた【二】

(造)

(造) ふたつ。

「━心」

「━通り」

◇数値を読み上げるときなど、二にの数を特に間違いなく伝えるために使う。「二千二百二十ふたせんふたひゃくふたとお円」

ふたつ。

「━心」

「━通り」

◇数値を読み上げるときなど、二にの数を特に間違いなく伝えるために使う。「二千二百二十ふたせんふたひゃくふたとお円」

(造)

(造) ふたつ。

「━心」

「━通り」

◇数値を読み上げるときなど、二にの数を特に間違いなく伝えるために使う。「二千二百二十ふたせんふたひゃくふたとお円」

ふたつ。

「━心」

「━通り」

◇数値を読み上げるときなど、二にの数を特に間違いなく伝えるために使う。「二千二百二十ふたせんふたひゃくふたとお円」

ぶた【豚】🔗⭐🔉

ぶた【豚】

名

名

イノシシを改良して家畜化したウシ目の哺乳ほにゅう類。体はよく太り、孔が正面を向く鼻は上方にしゃくれ、細くて小さい尾がくるっと巻いている。毛色は白・茶・黒など。ほとんどが食肉用。

イノシシを改良して家畜化したウシ目の哺乳ほにゅう類。体はよく太り、孔が正面を向く鼻は上方にしゃくれ、細くて小さい尾がくるっと巻いている。毛色は白・茶・黒など。ほとんどが食肉用。

豚肉。

豚肉。

名

名

イノシシを改良して家畜化したウシ目の哺乳ほにゅう類。体はよく太り、孔が正面を向く鼻は上方にしゃくれ、細くて小さい尾がくるっと巻いている。毛色は白・茶・黒など。ほとんどが食肉用。

イノシシを改良して家畜化したウシ目の哺乳ほにゅう類。体はよく太り、孔が正面を向く鼻は上方にしゃくれ、細くて小さい尾がくるっと巻いている。毛色は白・茶・黒など。ほとんどが食肉用。

豚肉。

豚肉。

【豚に真珠しんじゅ】🔗⭐🔉

【豚に真珠しんじゅ】

どんなに貴重なものでも、その価値のわからない者には無意味であることのたとえ。

◇『新約聖書』から。

ふ‐たい【付帯(附帯)】🔗⭐🔉

ふ‐たい【付帯(附帯)】

名・自サ変

名・自サ変

主となるものに付き伴うこと。

「権利に━する義務」

「━決議(=ある案件を可決するとき、その実施上の希望意見を表明する決議)」

主となるものに付き伴うこと。

「権利に━する義務」

「━決議(=ある案件を可決するとき、その実施上の希望意見を表明する決議)」

名・自サ変

名・自サ変

主となるものに付き伴うこと。

「権利に━する義務」

「━決議(=ある案件を可決するとき、その実施上の希望意見を表明する決議)」

主となるものに付き伴うこと。

「権利に━する義務」

「━決議(=ある案件を可決するとき、その実施上の希望意見を表明する決議)」

ぶ‐たい【部隊】🔗⭐🔉

ぶ‐たい【部隊】

名

名

軍隊の一部を構成する隊。

「機動━」

軍隊の一部を構成する隊。

「機動━」

共通の目的をもって集団で行動する人々の集まり。

「平和━・買い出し━」

共通の目的をもって集団で行動する人々の集まり。

「平和━・買い出し━」

名

名

軍隊の一部を構成する隊。

「機動━」

軍隊の一部を構成する隊。

「機動━」

共通の目的をもって集団で行動する人々の集まり。

「平和━・買い出し━」

共通の目的をもって集団で行動する人々の集まり。

「平和━・買い出し━」

ぶ‐たい【舞台】🔗⭐🔉

ぶ‐たい【舞台】

名

名

演劇・音楽・舞踊などを演じるために設けられた場所。また、そこで行われる演技・演奏。

「━に立つ」

「檜ひのき━」

演劇・音楽・舞踊などを演じるために設けられた場所。また、そこで行われる演技・演奏。

「━に立つ」

「檜ひのき━」

腕前を発揮する場。

「政治の━に立つ」

「世界を━に活躍する」

腕前を発揮する場。

「政治の━に立つ」

「世界を━に活躍する」

物語などが進行する場。

「ある田舎町を━とする小説」

物語などが進行する場。

「ある田舎町を━とする小説」

名

名

演劇・音楽・舞踊などを演じるために設けられた場所。また、そこで行われる演技・演奏。

「━に立つ」

「檜ひのき━」

演劇・音楽・舞踊などを演じるために設けられた場所。また、そこで行われる演技・演奏。

「━に立つ」

「檜ひのき━」

腕前を発揮する場。

「政治の━に立つ」

「世界を━に活躍する」

腕前を発揮する場。

「政治の━に立つ」

「世界を━に活躍する」

物語などが進行する場。

「ある田舎町を━とする小説」

物語などが進行する場。

「ある田舎町を━とする小説」

ぶたい‐うら【舞台裏】🔗⭐🔉

ぶたい‐うら【舞台裏】

名

名

客席からは見えない、舞台の裏側。大道具の置き場や楽屋のある所。

客席からは見えない、舞台の裏側。大道具の置き場や楽屋のある所。

ある物事が行われている裏面。

「明治維新の━」

「━で交渉を続ける」

◆

ある物事が行われている裏面。

「明治維新の━」

「━で交渉を続ける」

◆ 「裏舞台」は誤り。

「裏舞台」は誤り。

名

名

客席からは見えない、舞台の裏側。大道具の置き場や楽屋のある所。

客席からは見えない、舞台の裏側。大道具の置き場や楽屋のある所。

ある物事が行われている裏面。

「明治維新の━」

「━で交渉を続ける」

◆

ある物事が行われている裏面。

「明治維新の━」

「━で交渉を続ける」

◆ 「裏舞台」は誤り。

「裏舞台」は誤り。

ぶたい‐げき【舞台劇】🔗⭐🔉

ぶたい‐げき【舞台劇】

名

名

観客を前にして舞台で演じられる劇。

観客を前にして舞台で演じられる劇。

名

名

観客を前にして舞台で演じられる劇。

観客を前にして舞台で演じられる劇。

ふ‐たいてん【不退転】🔗⭐🔉

ふ‐たいてん【不退転】

名

名

仏教で、それまでの修行によって達した段階から後退しないこと。不退。

仏教で、それまでの修行によって達した段階から後退しないこと。不退。

志を固く守って、あとへ引かないこと。

「━の決意で臨む」

志を固く守って、あとへ引かないこと。

「━の決意で臨む」

名

名

仏教で、それまでの修行によって達した段階から後退しないこと。不退。

仏教で、それまでの修行によって達した段階から後退しないこと。不退。

志を固く守って、あとへ引かないこと。

「━の決意で臨む」

志を固く守って、あとへ引かないこと。

「━の決意で臨む」

ふた‐いとこ【二 従兄弟

従兄弟 ・二

・二 従姉妹

従姉妹 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

ふた‐いとこ【二 従兄弟

従兄弟 ・二

・二 従姉妹

従姉妹 】

】

名

名

その人からみて、父母のいとこに当たる人の子。またいとこ。はとこ。

その人からみて、父母のいとこに当たる人の子。またいとこ。はとこ。

従兄弟

従兄弟 ・二

・二 従姉妹

従姉妹 】

】

名

名

その人からみて、父母のいとこに当たる人の子。またいとこ。はとこ。

その人からみて、父母のいとこに当たる人の子。またいとこ。はとこ。

ぶたい‐びじゅつ【舞台美術】🔗⭐🔉

ぶたい‐びじゅつ【舞台美術】

名

名

舞台芸術の表現効果を高めるために用いられる舞台装置・照明・衣装・小道具などの総称。セノグラフィー。

舞台芸術の表現効果を高めるために用いられる舞台装置・照明・衣装・小道具などの総称。セノグラフィー。

名

名

舞台芸術の表現効果を高めるために用いられる舞台装置・照明・衣装・小道具などの総称。セノグラフィー。

舞台芸術の表現効果を高めるために用いられる舞台装置・照明・衣装・小道具などの総称。セノグラフィー。

ふた‐え【二重】━ヘ🔗⭐🔉

ふた‐え【二重】━ヘ

名

名

二つ重なっていること。にじゅう。

二つ重なっていること。にじゅう。

名

名

二つ重なっていること。にじゅう。

二つ重なっていること。にじゅう。

ふたえ‐まぶた【二重▼瞼】フタヘ━🔗⭐🔉

ふたえ‐まぶた【二重▼瞼】フタヘ━

名

名

まぶたにひだがあって二重になっているもの。ふたかわめ。

まぶたにひだがあって二重になっているもの。ふたかわめ。

名

名

まぶたにひだがあって二重になっているもの。ふたかわめ。

まぶたにひだがあって二重になっているもの。ふたかわめ。

ふ‐たく【付託(附託)】🔗⭐🔉

ふ‐たく【付託(附託)】

名・他サ変

名・他サ変

物事の処置などを他にゆだねること。特に議会で、本会議に先立って、議案などの審査を他の機関にゆだねること。

物事の処置などを他にゆだねること。特に議会で、本会議に先立って、議案などの審査を他の機関にゆだねること。

名・他サ変

名・他サ変

物事の処置などを他にゆだねること。特に議会で、本会議に先立って、議案などの審査を他の機関にゆだねること。

物事の処置などを他にゆだねること。特に議会で、本会議に先立って、議案などの審査を他の機関にゆだねること。

ふ‐たく【負託(負▼托)】🔗⭐🔉

ふ‐たく【負託(負▼托)】

名・他サ変

名・他サ変

他に責任をもたせて、まかせること。

「国民の━に応える」

他に責任をもたせて、まかせること。

「国民の━に応える」

名・他サ変

名・他サ変

他に責任をもたせて、まかせること。

「国民の━に応える」

他に責任をもたせて、まかせること。

「国民の━に応える」

ふた・ぐ【▽塞ぐ】🔗⭐🔉

ふた・ぐ【▽塞ぐ】

他四・他下二

他四・他下二

〔古〕ふさぐ。

〔古〕ふさぐ。

他四・他下二

他四・他下二

〔古〕ふさぐ。

〔古〕ふさぐ。

ぶた‐くさ【豚草】🔗⭐🔉

ぶた‐くさ【豚草】

名

名

荒れ地などに群生するキク科の一年草。夏、黄色い花を穂状につけるが、花粉はしばしばアレルギーの原因になる。明治初年、北アメリカから渡来。

荒れ地などに群生するキク科の一年草。夏、黄色い花を穂状につけるが、花粉はしばしばアレルギーの原因になる。明治初年、北アメリカから渡来。

名

名

荒れ地などに群生するキク科の一年草。夏、黄色い花を穂状につけるが、花粉はしばしばアレルギーの原因になる。明治初年、北アメリカから渡来。

荒れ地などに群生するキク科の一年草。夏、黄色い花を穂状につけるが、花粉はしばしばアレルギーの原因になる。明治初年、北アメリカから渡来。

ふた‐ご【双子(二子)】🔗⭐🔉

ふた‐ご【双子(二子)】

名

名

同じ母体から一度の出産で生まれた二人の子。双生児。

同じ母体から一度の出産で生まれた二人の子。双生児。

名

名

同じ母体から一度の出産で生まれた二人の子。双生児。

同じ母体から一度の出産で生まれた二人の子。双生児。

ふた‐ごころ【二心(▽弐心)】🔗⭐🔉

ふた‐ごころ【二心(▽弐心)】

名

名

味方や主君を裏切ろうとする心。にしん。

「━を抱く」

味方や主君を裏切ろうとする心。にしん。

「━を抱く」

名

名

味方や主君を裏切ろうとする心。にしん。

「━を抱く」

味方や主君を裏切ろうとする心。にしん。

「━を抱く」

ふたご‐ざ【双子座】🔗⭐🔉

ふたご‐ざ【双子座】

名

名

黄道十二星座の一つ。αアルファ星のカストルとβベータ星のポルックスはギリシア神話に登場する双子の英雄の名にちなむ。三月上旬の午後八時ごろ南中する。

黄道十二星座の一つ。αアルファ星のカストルとβベータ星のポルックスはギリシア神話に登場する双子の英雄の名にちなむ。三月上旬の午後八時ごろ南中する。

名

名

黄道十二星座の一つ。αアルファ星のカストルとβベータ星のポルックスはギリシア神話に登場する双子の英雄の名にちなむ。三月上旬の午後八時ごろ南中する。

黄道十二星座の一つ。αアルファ星のカストルとβベータ星のポルックスはギリシア神話に登場する双子の英雄の名にちなむ。三月上旬の午後八時ごろ南中する。

ふたこと‐め【二言目】🔗⭐🔉

ふたこと‐め【二言目】

名

名

何かを言い始めると、次に必ず口癖や決まり文句のように口に出すことば。

「━には昔はよかったと言う」

何かを言い始めると、次に必ず口癖や決まり文句のように口に出すことば。

「━には昔はよかったと言う」

名

名

何かを言い始めると、次に必ず口癖や決まり文句のように口に出すことば。

「━には昔はよかったと言う」

何かを言い始めると、次に必ず口癖や決まり文句のように口に出すことば。

「━には昔はよかったと言う」

ふ‐たしか【不確か】🔗⭐🔉

ふたすじ‐みち【二筋道】フタスヂ━🔗⭐🔉

ふたすじ‐みち【二筋道】フタスヂ━

名

名

二本の道。また、二方向に分かれている道。わかれ道。

◇二つの方面に分かれている事柄のたとえにも使う。「色と欲との━」

二本の道。また、二方向に分かれている道。わかれ道。

◇二つの方面に分かれている事柄のたとえにも使う。「色と欲との━」

名

名

二本の道。また、二方向に分かれている道。わかれ道。

◇二つの方面に分かれている事柄のたとえにも使う。「色と欲との━」

二本の道。また、二方向に分かれている道。わかれ道。

◇二つの方面に分かれている事柄のたとえにも使う。「色と欲との━」

ふた‐たび【再び】🔗⭐🔉

ふた‐たび【再び】

副

副

もう一度。再度。

「━挑戦する」

もう一度。再度。

「━挑戦する」

副

副

もう一度。再度。

「━挑戦する」

もう一度。再度。

「━挑戦する」

ふた‐つ【二つ】🔗⭐🔉

ふた‐つ【二つ】

名

名

一の二倍。に。

「━と無い(=かけがえがない)」

「━に一つ(=両者のうち、どちらか一つ)」

一の二倍。に。

「━と無い(=かけがえがない)」

「━に一つ(=両者のうち、どちらか一つ)」

二歳。

二歳。

二番目。第二。

二番目。第二。

名

名

一の二倍。に。

「━と無い(=かけがえがない)」

「━に一つ(=両者のうち、どちらか一つ)」

一の二倍。に。

「━と無い(=かけがえがない)」

「━に一つ(=両者のうち、どちらか一つ)」

二歳。

二歳。

二番目。第二。

二番目。第二。

ふ‐たつ【布達】🔗⭐🔉

ふ‐たつ【布達】

名

名

他サ変

他サ変

官庁などが広く一般に知らせること。また、その知らせ。

「法令を━する」

官庁などが広く一般に知らせること。また、その知らせ。

「法令を━する」

明治一九(一八八六)年以前に発布された行政命令。

「太政官━」

明治一九(一八八六)年以前に発布された行政命令。

「太政官━」

名

名

他サ変

他サ変

官庁などが広く一般に知らせること。また、その知らせ。

「法令を━する」

官庁などが広く一般に知らせること。また、その知らせ。

「法令を━する」

明治一九(一八八六)年以前に発布された行政命令。

「太政官━」

明治一九(一八八六)年以前に発布された行政命令。

「太政官━」

ふたつ‐おり【二つ折り】━ヲリ🔗⭐🔉

ふたつ‐おり【二つ折り】━ヲリ

名

名

真ん中から二つに折ること。また、そのもの。

「━にする」

真ん中から二つに折ること。また、そのもの。

「━にする」

名

名

真ん中から二つに折ること。また、そのもの。

「━にする」

真ん中から二つに折ること。また、そのもの。

「━にする」

ふたつ‐へんじ【二つ返事】🔗⭐🔉

ふたつ‐へんじ【二つ返事】

名

名

快くすぐに承諾すること。

「━で引き受ける」

◇「はい、はい」とすぐに返事をする意。

快くすぐに承諾すること。

「━で引き受ける」

◇「はい、はい」とすぐに返事をする意。

「一つ返事」は誤り。

「一つ返事」は誤り。

名

名

快くすぐに承諾すること。

「━で引き受ける」

◇「はい、はい」とすぐに返事をする意。

快くすぐに承諾すること。

「━で引き受ける」

◇「はい、はい」とすぐに返事をする意。

「一つ返事」は誤り。

「一つ返事」は誤り。

ふたつ‐め【二つ目】🔗⭐🔉

ふたつ‐め【二つ目】

名

名

順番の二番目。

順番の二番目。

東京で、落語家の格付けの一つ。前座の上、真打ちの下。

◇寄席で前座の次に高座へ上ったことから。

東京で、落語家の格付けの一つ。前座の上、真打ちの下。

◇寄席で前座の次に高座へ上ったことから。

名

名

順番の二番目。

順番の二番目。

東京で、落語家の格付けの一つ。前座の上、真打ちの下。

◇寄席で前座の次に高座へ上ったことから。

東京で、落語家の格付けの一つ。前座の上、真打ちの下。

◇寄席で前座の次に高座へ上ったことから。

ふた‐て【二手】🔗⭐🔉

ふた‐て【二手】

名

名

二つの方面。二方向。

「━に分かれる」

二つの方面。二方向。

「━に分かれる」

名

名

二つの方面。二方向。

「━に分かれる」

二つの方面。二方向。

「━に分かれる」

ふた‐なのか【二七日】🔗⭐🔉

ふた‐なのか【二七日】

名

名

仏教で、人の死後一四日目。また、その日に行う法事。ふたなぬか。

仏教で、人の死後一四日目。また、その日に行う法事。ふたなぬか。

名

名

仏教で、人の死後一四日目。また、その日に行う法事。ふたなぬか。

仏教で、人の死後一四日目。また、その日に行う法事。ふたなぬか。

ふた‐なり【双成り・二▽形】🔗⭐🔉

ふた‐なり【双成り・二▽形】

名

名

ひとりの人が男女両性の生殖器をそなえていること。また、その人。半陰陽。

ひとりの人が男女両性の生殖器をそなえていること。また、その人。半陰陽。

名

名

ひとりの人が男女両性の生殖器をそなえていること。また、その人。半陰陽。

ひとりの人が男女両性の生殖器をそなえていること。また、その人。半陰陽。

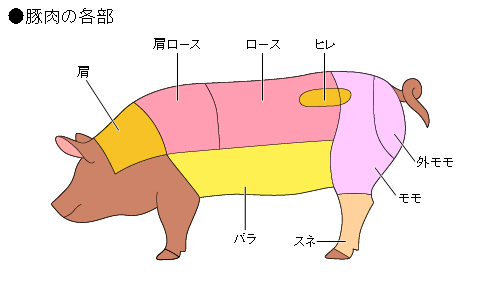

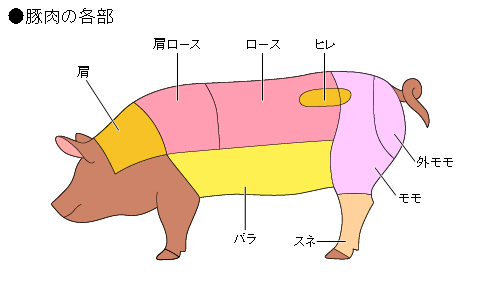

ぶた‐にく【豚肉】🔗⭐🔉

ぶた‐にく【豚肉】

名

名

食用としての豚の肉。とんにく。ポーク。

食用としての豚の肉。とんにく。ポーク。

名

名

食用としての豚の肉。とんにく。ポーク。

食用としての豚の肉。とんにく。ポーク。

ふた‐ば【二葉・双葉】🔗⭐🔉

ぶた‐ばこ【豚箱】🔗⭐🔉

ぶた‐ばこ【豚箱】

名

名

〔俗〕留置場。

〔俗〕留置場。

名

名

〔俗〕留置場。

〔俗〕留置場。

ふた‐また【二股】🔗⭐🔉

ふた‐また【二股】

名

名

もとが一つで、先が二つに分かれていること。また、そのもの。

「━に分かれた道」

もとが一つで、先が二つに分かれていること。また、そのもの。

「━に分かれた道」

ある目的を遂げるために同時に二つの物事にかかわること。

「━をかける」

ある目的を遂げるために同時に二つの物事にかかわること。

「━をかける」

名

名

もとが一つで、先が二つに分かれていること。また、そのもの。

「━に分かれた道」

もとが一つで、先が二つに分かれていること。また、そのもの。

「━に分かれた道」

ある目的を遂げるために同時に二つの物事にかかわること。

「━をかける」

ある目的を遂げるために同時に二つの物事にかかわること。

「━をかける」

ふた‐め【二目】🔗⭐🔉

ふた‐め【二目】

名

名

二度見ること。

二度見ること。

名

名

二度見ること。

二度見ること。

【二目と見られな・い】🔗⭐🔉

【二目と見られな・い】

あまりに醜くて、またはむごたらしくて、二度と見る気にならない。

「━惨状」

ふ‐ため【不▽為】🔗⭐🔉

ふ‐ため【不▽為】

名・形動

名・形動

その人のためにならないこと。

その人のためにならないこと。

名・形動

名・形動

その人のためにならないこと。

その人のためにならないこと。

ふた‐もの【蓋物】🔗⭐🔉

ふた‐もの【蓋物】

名

名

陶器・漆器などで、ふたのついているもの。

陶器・漆器などで、ふたのついているもの。

名

名

陶器・漆器などで、ふたのついているもの。

陶器・漆器などで、ふたのついているもの。

ふたり【《二人》】🔗⭐🔉

ふたり【《二人》】

名

名

人数が二であること。また、その数の人。

「━の仲を取り持つ」

人数が二であること。また、その数の人。

「━の仲を取り持つ」

「二人」の敬語表現

〔尊敬語〕

お二方ふたかた・お二方様

「二人」の敬語表現

〔尊敬語〕

お二方ふたかた・お二方様 「受賞者のお二方にお話を伺います」「お二方様には、お元気にお過ごしのことと存じます」

お二人・お二人様

「受賞者のお二方にお話を伺います」「お二方様には、お元気にお過ごしのことと存じます」

お二人・お二人様 「お二人で遊びにいらしてください」

御両所ごりょうしょ・御両所様

「お二人で遊びにいらしてください」

御両所ごりょうしょ・御両所様 「御両所にぜひお目にかかりたく、御都合を伺います」

御両人ごりょうにん・御両人様

「御両所にぜひお目にかかりたく、御都合を伺います」

御両人ごりょうにん・御両人様 「御支援くださった御両人に感謝申し上げます」

御両名ごりょうめい・両名様・御両名様

「御支援くださった御両人に感謝申し上げます」

御両名ごりょうめい・両名様・御両名様 「司会は佐藤さん、田中さんの御両名にお願いします」

二名様

「司会は佐藤さん、田中さんの御両名にお願いします」

二名様 「海外旅行に二名様をご招待いたします」

「海外旅行に二名様をご招待いたします」

名

名

人数が二であること。また、その数の人。

「━の仲を取り持つ」

人数が二であること。また、その数の人。

「━の仲を取り持つ」

「二人」の敬語表現

〔尊敬語〕

お二方ふたかた・お二方様

「二人」の敬語表現

〔尊敬語〕

お二方ふたかた・お二方様 「受賞者のお二方にお話を伺います」「お二方様には、お元気にお過ごしのことと存じます」

お二人・お二人様

「受賞者のお二方にお話を伺います」「お二方様には、お元気にお過ごしのことと存じます」

お二人・お二人様 「お二人で遊びにいらしてください」

御両所ごりょうしょ・御両所様

「お二人で遊びにいらしてください」

御両所ごりょうしょ・御両所様 「御両所にぜひお目にかかりたく、御都合を伺います」

御両人ごりょうにん・御両人様

「御両所にぜひお目にかかりたく、御都合を伺います」

御両人ごりょうにん・御両人様 「御支援くださった御両人に感謝申し上げます」

御両名ごりょうめい・両名様・御両名様

「御支援くださった御両人に感謝申し上げます」

御両名ごりょうめい・両名様・御両名様 「司会は佐藤さん、田中さんの御両名にお願いします」

二名様

「司会は佐藤さん、田中さんの御両名にお願いします」

二名様 「海外旅行に二名様をご招待いたします」

「海外旅行に二名様をご招待いたします」

ふ‐たん【負担】🔗⭐🔉

ふ‐たん【負担】

名

名

他サ変

他サ変

自分の仕事・義務・責任などとして引き受けること。また、その仕事・義務・責任など。

「親に━をかける」

「費用は各自が━する」

自分の仕事・義務・責任などとして引き受けること。また、その仕事・義務・責任など。

「親に━をかける」

「費用は各自が━する」

力量を超えて課せられた仕事・義務・責任など。

「管理の仕事が━となる」

「心臓に━がかかる」

◆荷を背負う意から。

力量を超えて課せられた仕事・義務・責任など。

「管理の仕事が━となる」

「心臓に━がかかる」

◆荷を背負う意から。

名

名

他サ変

他サ変

自分の仕事・義務・責任などとして引き受けること。また、その仕事・義務・責任など。

「親に━をかける」

「費用は各自が━する」

自分の仕事・義務・責任などとして引き受けること。また、その仕事・義務・責任など。

「親に━をかける」

「費用は各自が━する」

力量を超えて課せられた仕事・義務・責任など。

「管理の仕事が━となる」

「心臓に━がかかる」

◆荷を背負う意から。

力量を超えて課せられた仕事・義務・責任など。

「管理の仕事が━となる」

「心臓に━がかかる」

◆荷を背負う意から。

明鏡国語辞典に「ふた」で始まるの検索結果 1-47。

‐さ

関連語

大分類‖不正‖ふせい

中分類‖

‐さ

関連語

大分類‖不正‖ふせい

中分類‖