複数辞典一括検索+![]()

![]()

不退転 フタイテン🔗⭐🔉

【不退転】

フタイテン  〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。

〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。 一歩も退かないこと。

一歩も退かないこと。

〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。

〔仏〕かたく決心して、仏道修行をすること。 一歩も退かないこと。

一歩も退かないこと。

両 ふたつ🔗⭐🔉

【両】

6画 一部 [三年]

区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC

【兩】旧字旧字

6画 一部 [三年]

区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC

【兩】旧字旧字

8画 入部

区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(リャウ)

8画 入部

区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(リャウ)

〈li

〈li ng〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)

《名付け》 ふた・ふる・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)

《名付け》 ふた・ふる・もろ

《意味》

{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕

{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕

{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕

{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕

{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」

{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」

{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。

〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。

《解字》

{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。

〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。

《解字》

象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。

《単語家族》

輛リョウ(両輪の車)

象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。

《単語家族》

輛リョウ(両輪の車) 梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 一部 [三年]

区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC

【兩】旧字旧字

6画 一部 [三年]

区点=4630 16進=4E3E シフトJIS=97BC

【兩】旧字旧字

8画 入部

区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(リャウ)

8画 入部

区点=4932 16進=5140 シフトJIS=995F

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(リャウ)

〈li

〈li ng〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)

《名付け》 ふた・ふる・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつながら/りょう(りやう)

《名付け》 ふた・ふる・もろ

《意味》

{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕

{名・形}ふたつ。二つで対をなすもの。また、二つで対をなしている。〈類義語〉→双。「両岸」「両馬之力与=両馬ノ力カ」〔→孟子〕

{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕

{副}ふたつながら。両方ともに。「一別、音容両渺茫=一別、音容ハ両ツナガラ渺茫タリ」〔→白居易〕

{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」

{単位}車の台数を数えることば。▽輛リョウに当てた用法。もと、両輪のある車の意。「革車カクシャ三百両」

{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。

〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。

《解字》

{単位}重さの単位。一両は、十六分の一斤。周代、一両は約一六グラム。▽今の中国では、一両は十分の一斤で約五〇グラム。

〔国〕りょう(リヤウ)。江戸時代の貨幣の単位。一両は、四分の金貨、または四匁三分の銀貨の値うちに当たる。

《解字》

象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。

《単語家族》

輛リョウ(両輪の車)

象形。左右両方が対をなして平均したはかりを描いたもの。

《単語家族》

輛リョウ(両輪の車) 梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

梁リョウ(左岸と右岸の柱の上に平らに渡す橋。東の柱と西の柱両方に渡すはり)と同系。

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

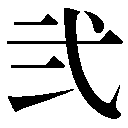

二 ふた🔗⭐🔉

【二】

2画 二部 [一年]

区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1

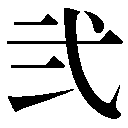

【弍】異体字異体字

2画 二部 [一年]

区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1

【弍】異体字異体字

5画 弋部

区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF

《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ

《音読み》 ニ

5画 弋部

区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF

《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ

《音読み》 ニ /ジ

/ジ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび

《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた

《意味》

r〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび

《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた

《意味》

{数}ふたつ。

{数}ふたつ。

{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」

{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」

{数}ふた。順番の二番め。

{数}ふた。順番の二番め。

{副}ふたたび。二度。二回。

{副}ふたたび。二度。二回。

{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」

{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」

{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕

《解字》

{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕

《解字》

指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。

《単語家族》

二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞)

指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。

《単語家族》

二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞) 膩ニ・ジ(ねばってくっつく油)

膩ニ・ジ(ねばってくっつく油) 泥ナイ・デイ(くっつくどろ)

泥ナイ・デイ(くっつくどろ) 人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人)

人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人) 昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。

《類義》

両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。

《異字同訓》

ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。

《類義》

両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。

《異字同訓》

ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

2画 二部 [一年]

区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1

【弍】異体字異体字

2画 二部 [一年]

区点=3883 16進=4673 シフトJIS=93F1

【弍】異体字異体字

5画 弋部

区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF

《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ

《音読み》 ニ

5画 弋部

区点=4817 16進=5031 シフトJIS=98AF

《常用音訓》ニ/ふた/ふた…つ

《音読み》 ニ /ジ

/ジ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび

《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた

《意味》

r〉

《訓読み》 ふたつ/ふたつにする(ふたつにす)/ふた/ふたたび

《名付け》 かず・さ・じ・すすむ・つぎ・つぐ・ふ・ぶ・ふた

《意味》

{数}ふたつ。

{数}ふたつ。

{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」

{動}ふたつにする(フタツニス)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。〈同義語〉→弐。「二其心=其ノ心ヲ二ツニス」

{数}ふた。順番の二番め。

{数}ふた。順番の二番め。

{副}ふたたび。二度。二回。

{副}ふたたび。二度。二回。

{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」

{形}別の違ったものであるさま。〈類義語〉→両。「二様」

{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕

《解字》

{数}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其ノ徳ヲ二三ニス」〔→詩経〕

《解字》

指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。

《単語家族》

二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞)

指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。▽弍・貳(=弐)は、古文の字体で、おもに証文や、公文書で改竄カイザン・誤解を防ぐために用いる。

《単語家族》

二つの物がくっつくという意味では、爾ニ・ジ(そばにくっついた相手→二人称代名詞) 膩ニ・ジ(ねばってくっつく油)

膩ニ・ジ(ねばってくっつく油) 泥ナイ・デイ(くっつくどろ)

泥ナイ・デイ(くっつくどろ) 人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人)

人ニン・ジン(そばにくっついている仲間、隣人) 昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。

《類義》

両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。

《異字同訓》

ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

昵ニチ・ジツ(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。

《類義》

両・双は、二つ対ツイをなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。

《異字同訓》

ふた。二「二重。二目と見られない。二つ折り」双「双子。双葉」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

付帯 フタイ🔗⭐🔉

【付帯】

フタイ =附帯。おもな物事に伴っていること。

付託 フタク🔗⭐🔉

【付託】

フタク =附託。物事を他に任せる。委託。

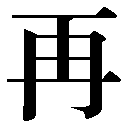

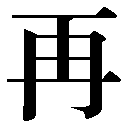

再 ふたたび🔗⭐🔉

【再】

6画 冂部 [五年]

区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4

《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び

《音読み》 サイ

6画 冂部 [五年]

区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4

《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び

《音読み》 サイ

/サ

/サ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)

《意味》

i〉

《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)

《意味》

{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕

{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕

《解字》

指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕

《解字》

指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 冂部 [五年]

区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4

《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び

《音読み》 サイ

6画 冂部 [五年]

区点=2638 16進=3A46 シフトJIS=8DC4

《常用音訓》サ/サイ/ふたた…び

《音読み》 サイ

/サ

/サ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)

《意味》

i〉

《訓読み》 ふたたび/ふたたびする(ふたたびす)

《意味》

{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕

{副}ふたたび。二回。もう一度。〈類義語〉→復。「再会」「願勿復再言=願ハクハ復タ再ビ言フナカレ」〔→漢書〕

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕

《解字》

指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度やる。「再斯可矣=再ビスレバココニ可ナリ」〔→論語〕

《解字》

指事。冓コウは、前と後ろと、同じ型に木を組んだ木組みを児童画のように描いた象形文字。再は、冓の字の下半分に、一印を添えて、同じ物事がもう一つある意を暗示したもの。「説文解字」に「一挙にして二つなり」とある。→冓

《類義》

→二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

再斯可 フタタビスレバココニカナリ🔗⭐🔉

【再斯可】

フタタビスレバココニカナリ〈故事〉あまり考えすぎると惑いを生じるから、二度くりかえして考えれば、それでよい。〔→論語〕

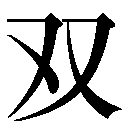

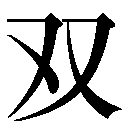

双 ふた🔗⭐🔉

【双】

4画 又部 [常用漢字]

区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F

【雙】旧字旧字

4画 又部 [常用漢字]

区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F

【雙】旧字旧字

18画 隹部

区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4

《常用音訓》ソウ/ふた

《音読み》 ソウ(サウ)

18画 隹部

区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4

《常用音訓》ソウ/ふた

《音読み》 ソウ(サウ)

〈shu

〈shu ng〉

《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび

《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび

《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ

《意味》

{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕

{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕

{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」

{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」

{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕

《解字》

{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕

《解字》

会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。

《類義》

→二・→並

《異字同訓》

ふた。 →二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。

《類義》

→二・→並

《異字同訓》

ふた。 →二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 又部 [常用漢字]

区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F

【雙】旧字旧字

4画 又部 [常用漢字]

区点=3348 16進=4150 シフトJIS=916F

【雙】旧字旧字

18画 隹部

区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4

《常用音訓》ソウ/ふた

《音読み》 ソウ(サウ)

18画 隹部

区点=5054 16進=5256 シフトJIS=99D4

《常用音訓》ソウ/ふた

《音読み》 ソウ(サウ)

〈shu

〈shu ng〉

《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび

《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふた/ふたつ/ならぶ/ならび

《名付け》 とも・ならぶ・ふ・もろ

《意味》

{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕

{名・形}ふたつ。ふたつならんだもの。ペアをなしているさま。▽ふたつで一組になるものをさすことば。「双飛(つがいで飛ぶ)」「中有双飛鳥、自名為鴛鴦=中ニ双飛ノ鳥有リ、ミヅカラ名ヅケテ鴛鴦ト為ス」〔古楽府〕

{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」

{単位}くつ・手袋のようにふたつでひとそろいのものを数えることば。「白璧ハクヘキ一双」

{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕

《解字》

{動・名}ならぶ。ならび。匹敵する。匹敵するもの。「窈窕世無双=窈窕トシテ世ニ双無シ」〔古楽府〕

《解字》

会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。

《類義》

→二・→並

《異字同訓》

ふた。 →二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。雙は、「隹(とり)+隹(とり)+又(て)」で、二羽ひとつがいの鳥を手で持つことを示す。▽双は、又(て)をふたつ書いた略字。

《類義》

→二・→並

《異字同訓》

ふた。 →二

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

布袋 フタイ🔗⭐🔉

【布袋】

フタイ 布の袋。

フタイ 布の袋。 ホテイ

ホテイ  幹が短く節の多い竹。ほてい竹。

幹が短く節の多い竹。ほてい竹。 〔国〕七福神の一。

〔国〕七福神の一。

フタイ 布の袋。

フタイ 布の袋。 ホテイ

ホテイ  幹が短く節の多い竹。ほてい竹。

幹が短く節の多い竹。ほてい竹。 〔国〕七福神の一。

〔国〕七福神の一。

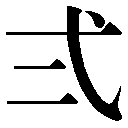

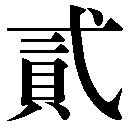

弐 ふたつ🔗⭐🔉

【弐】

6画 弋部 [常用漢字]

区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3

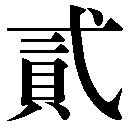

【貳】旧字旧字

6画 弋部 [常用漢字]

区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3

【貳】旧字旧字

12画 貝部

区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6

【貮】異体字異体字

12画 貝部

区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6

【貮】異体字異体字

11画 貝部

区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7

《常用音訓》ニ

《音読み》 ニ

11画 貝部

区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7

《常用音訓》ニ

《音読み》 ニ /ジ

/ジ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ

《名付け》 すけ

《意味》

r〉

《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ

《名付け》 すけ

《意味》

{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。

{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。

{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕

{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」

{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」

〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。

《解字》

会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」

〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。

《解字》

会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 弋部 [常用漢字]

区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3

【貳】旧字旧字

6画 弋部 [常用漢字]

区点=3885 16進=4675 シフトJIS=93F3

【貳】旧字旧字

12画 貝部

区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6

【貮】異体字異体字

12画 貝部

区点=7640 16進=6C48 シフトJIS=E6C6

【貮】異体字異体字

11画 貝部

区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7

《常用音訓》ニ

《音読み》 ニ

11画 貝部

区点=7641 16進=6C49 シフトJIS=E6C7

《常用音訓》ニ

《音読み》 ニ /ジ

/ジ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ

《名付け》 すけ

《意味》

r〉

《訓読み》 ふたつ/そう(そふ)/そえる(そふ)/そむく/すけ

《名付け》 すけ

《意味》

{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。

{数}ふたつ。くっついて並んだふたつ。〈同義語〉→二。

{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕

{動}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過チヲ弐セズ」〔→論語〕

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」

{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車ジシャ(そえぐるま)」「副弐フクジ(そえもの)」

{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」

〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。

《解字》

会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐クアリ」

〔国〕すけ。四等官で、大宰府の第二位。

《解字》

会意兼形声。弍は「弋ヨク(棒ぐい)+音符二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+音符弍」。「弐」は「貳ジ」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために二のかわりに用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

復 ふたたびする🔗⭐🔉

【復】

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》  フク

フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》  フク

フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

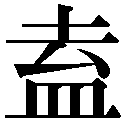

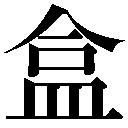

盍 ふた🔗⭐🔉

【盍】

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ)

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) 〈h

〈h 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ)

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) 〈h

〈h 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

盒 ふたもの🔗⭐🔉

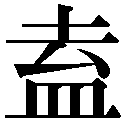

蓋 ふた🔗⭐🔉

【蓋】

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

負担 フタン🔗⭐🔉

【負担】

フタン  荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。

荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。 仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。

仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。 〔国〕能力以上でつらい事がら。

〔国〕能力以上でつらい事がら。

荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。

荷物を背に負ったり肩にかついだりする。また、その荷物。 仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。

仕事や義務をひきうける。また、その仕事や義務。 〔国〕能力以上でつらい事がら。

〔国〕能力以上でつらい事がら。

漢字源に「ふた」で始まるの検索結果 1-16。

11画 皿部

区点=6622 16進=6236 シフトJIS=E1B4

《音読み》 ゴウ(ゴフ)

11画 皿部

区点=6622 16進=6236 シフトJIS=E1B4

《音読み》 ゴウ(ゴフ) {名}ふたもの。みとふたをあわせてとじる容器。「飯盒ハンゴウ」「墨盒ボクゴウ」「盒子ゴウシ(ふたもの)」

《解字》

会意兼形声。合は「あわせるしるし+口」からなり、器などの口をふたしてふさぐこと。盒は「皿(さら)+音符合」で、ふたとみとをあわせる容器のこと。

《単語家族》

盍コウ

{名}ふたもの。みとふたをあわせてとじる容器。「飯盒ハンゴウ」「墨盒ボクゴウ」「盒子ゴウシ(ふたもの)」

《解字》

会意兼形声。合は「あわせるしるし+口」からなり、器などの口をふたしてふさぐこと。盒は「皿(さら)+音符合」で、ふたとみとをあわせる容器のこと。

《単語家族》

盍コウ