複数辞典一括検索+![]()

![]()

匁 め🔗⭐🔉

【匁】

4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕

区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6

《常用音訓》もんめ

《訓読み》 もんめ/め

《意味》

4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕

区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6

《常用音訓》もんめ

《訓読み》 もんめ/め

《意味》

もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。

もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。 もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。

《解字》

通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。

もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。

《解字》

通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。

4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕

区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6

《常用音訓》もんめ

《訓読み》 もんめ/め

《意味》

4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕

区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6

《常用音訓》もんめ

《訓読み》 もんめ/め

《意味》

もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。

もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。 もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。

《解字》

通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。

もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。

《解字》

通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。

女 め🔗⭐🔉

【女】

3画 女部 [一年]

区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97

《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め

《音読み》 ジョ(ヂョ)

3画 女部 [一年]

区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97

《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め

《音読み》 ジョ(ヂョ) /ニョ

/ニョ /ニョウ

/ニョウ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)

《名付け》 こ・たか・め・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)

《名付け》 こ・たか・め・よし

《意味》

{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。

{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。

{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕

{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕

{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕

{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。

{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕

《解字》

{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕

《解字》

象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。

《単語家族》

弱ジャク・ニャク

象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。

《単語家族》

弱ジャク・ニャク 若ジャク・ニャク(柔らかい)

若ジャク・ニャク(柔らかい) 娘ジョウ・ニョウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

娘ジョウ・ニョウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

3画 女部 [一年]

区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97

《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め

《音読み》 ジョ(ヂョ)

3画 女部 [一年]

区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97

《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め

《音読み》 ジョ(ヂョ) /ニョ

/ニョ /ニョウ

/ニョウ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)

《名付け》 こ・たか・め・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)

《名付け》 こ・たか・め・よし

《意味》

{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。

{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。

{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕

{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕

{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕

{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。

{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕

《解字》

{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕

《解字》

象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。

《単語家族》

弱ジャク・ニャク

象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。

《単語家族》

弱ジャク・ニャク 若ジャク・ニャク(柔らかい)

若ジャク・ニャク(柔らかい) 娘ジョウ・ニョウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

娘ジョウ・ニョウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

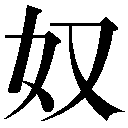

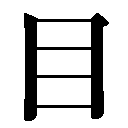

奴 め🔗⭐🔉

【奴】

5画 女部 [常用漢字]

区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A

《常用音訓》ド

《音読み》 ド

5画 女部 [常用漢字]

区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A

《常用音訓》ド

《音読み》 ド /ヌ

/ヌ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 やっこ/やつ/め

《名付け》 ぬい

《意味》

〉

《訓読み》 やっこ/やつ/め

《名付け》 ぬい

《意味》

{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕

{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕

{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。

{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。

{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。

〔国〕

{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。

〔国〕 やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」

やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」 やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」

やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」 め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」

《解字》

め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」

《解字》

会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。

《単語家族》

怒(じわじわとおこる)

会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。

《単語家族》

怒(じわじわとおこる) 弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。

《類義》

→童

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。

《類義》

→童

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

5画 女部 [常用漢字]

区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A

《常用音訓》ド

《音読み》 ド

5画 女部 [常用漢字]

区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A

《常用音訓》ド

《音読み》 ド /ヌ

/ヌ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 やっこ/やつ/め

《名付け》 ぬい

《意味》

〉

《訓読み》 やっこ/やつ/め

《名付け》 ぬい

《意味》

{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕

{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕

{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。

{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。

{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。

〔国〕

{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。

〔国〕 やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」

やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」 やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」

やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」 め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」

《解字》

め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」

《解字》

会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。

《単語家族》

怒(じわじわとおこる)

会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。

《単語家族》

怒(じわじわとおこる) 弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。

《類義》

→童

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。

《類義》

→童

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

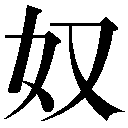

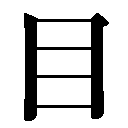

目 め🔗⭐🔉

【目】

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

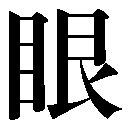

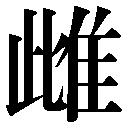

眼 め🔗⭐🔉

【眼】

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン /ゲン

/ゲン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと)

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン

11画 目部 [五年]

区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1

《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ

《音読み》 ガン /ゲン

/ゲン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

n〉

《訓読み》 まなこ/め

《名付け》 まくはし・め

《意味》

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと)

{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。

《単語家族》

痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。

《類義》

目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

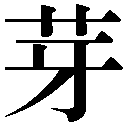

芽 め🔗⭐🔉

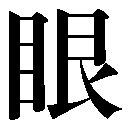

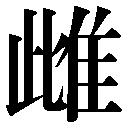

雌 め🔗⭐🔉

【雌】

13画 隹部 [常用漢字]

区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93

《常用音訓》シ/め/めす

《音読み》 シ

13画 隹部 [常用漢字]

区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93

《常用音訓》シ/め/めす

《音読み》 シ

〈c

〈c ・c

・c 〉

《訓読み》 め/めす

《意味》

〉

《訓読み》 め/めす

《意味》

{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕

{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕

{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」

《解字》

会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。

《単語家族》

疵シ(ぎざぎざしたきず)

{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」

《解字》

会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。

《単語家族》

疵シ(ぎざぎざしたきず) 眥シ(上下のまぶたの交わるめじり)

眥シ(上下のまぶたの交わるめじり) 柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 隹部 [常用漢字]

区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93

《常用音訓》シ/め/めす

《音読み》 シ

13画 隹部 [常用漢字]

区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93

《常用音訓》シ/め/めす

《音読み》 シ

〈c

〈c ・c

・c 〉

《訓読み》 め/めす

《意味》

〉

《訓読み》 め/めす

《意味》

{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕

{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕

{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」

《解字》

会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。

《単語家族》

疵シ(ぎざぎざしたきず)

{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」

《解字》

会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。

《単語家族》

疵シ(ぎざぎざしたきず) 眥シ(上下のまぶたの交わるめじり)

眥シ(上下のまぶたの交わるめじり) 柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「め」で完全一致するの検索結果 1-7。

8画 艸部 [四年]

区点=1874 16進=326A シフトJIS=89E8

《常用音訓》ガ/め

《音読み》 ガ

8画 艸部 [四年]

区点=1874 16進=326A シフトJIS=89E8

《常用音訓》ガ/め

《音読み》 ガ 〉

《訓読み》 め/きざし/めぐむ/きざす

《名付け》 め・めい

《意味》

〉

《訓読み》 め/きざし/めぐむ/きざす

《名付け》 め・めい

《意味》