複数辞典一括検索+![]()

![]()

処🔗⭐🔉

【処】

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

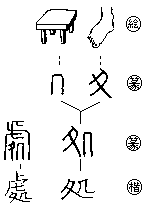

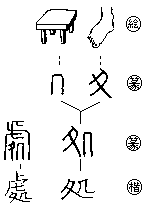

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「処」で完全一致するの検索結果 1-1。