複数辞典一括検索+![]()

![]()

【八衢】🔗⭐🔉

【八衢】

ヤチマタ〔国〕八方に道が分かれている所。転じて、いくつにも分かれていること。

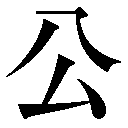

【兮】🔗⭐🔉

【兮】

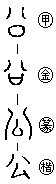

4画 八部

区点=4934 16進=5142 シフトJIS=9961

《音読み》 ケイ

4画 八部

区点=4934 16進=5142 シフトJIS=9961

《音読み》 ケイ /ゲ

/ゲ 〈x

〈x 〉

《意味》

〉

《意味》

{助}主語や文のあとにつけて、感嘆や強調の語気をあらわす助辞。▽訓読では普通は読まない。「福兮禍之所伏=福ハ禍ノ伏スル所」〔→老子〕「巧笑倩兮=巧笑倩タリ」〔→論語〕

{助}主語や文のあとにつけて、感嘆や強調の語気をあらわす助辞。▽訓読では普通は読まない。「福兮禍之所伏=福ハ禍ノ伏スル所」〔→老子〕「巧笑倩兮=巧笑倩タリ」〔→論語〕

{助}「へい、ほい」という間拍子マビョウシの声をあらわす助辞。おもに「楚辞」や楚ソの調子をまねた歌に用いられた。▽訓読しない。「大風起兮雲飛揚=大風起コリ雲飛揚ス」〔漢高祖〕

{助}「へい、ほい」という間拍子マビョウシの声をあらわす助辞。おもに「楚辞」や楚ソの調子をまねた歌に用いられた。▽訓読しない。「大風起兮雲飛揚=大風起コリ雲飛揚ス」〔漢高祖〕

{助}形容詞につく接尾辞。「乎」と同じ。「淵兮似万物之宗=淵トシテ万物ノ宗ニ似タリ」〔→老子〕

《解字》

会意。上部の八印と下部の上ってきた息が一印で止められたさまからなる字。その息が飛散するさまを示す。のどにつかえた息が、へい! と発散して出ることを意味する。

《熟語》

→下付・中付語

{助}形容詞につく接尾辞。「乎」と同じ。「淵兮似万物之宗=淵トシテ万物ノ宗ニ似タリ」〔→老子〕

《解字》

会意。上部の八印と下部の上ってきた息が一印で止められたさまからなる字。その息が飛散するさまを示す。のどにつかえた息が、へい! と発散して出ることを意味する。

《熟語》

→下付・中付語

4画 八部

区点=4934 16進=5142 シフトJIS=9961

《音読み》 ケイ

4画 八部

区点=4934 16進=5142 シフトJIS=9961

《音読み》 ケイ /ゲ

/ゲ 〈x

〈x 〉

《意味》

〉

《意味》

{助}主語や文のあとにつけて、感嘆や強調の語気をあらわす助辞。▽訓読では普通は読まない。「福兮禍之所伏=福ハ禍ノ伏スル所」〔→老子〕「巧笑倩兮=巧笑倩タリ」〔→論語〕

{助}主語や文のあとにつけて、感嘆や強調の語気をあらわす助辞。▽訓読では普通は読まない。「福兮禍之所伏=福ハ禍ノ伏スル所」〔→老子〕「巧笑倩兮=巧笑倩タリ」〔→論語〕

{助}「へい、ほい」という間拍子マビョウシの声をあらわす助辞。おもに「楚辞」や楚ソの調子をまねた歌に用いられた。▽訓読しない。「大風起兮雲飛揚=大風起コリ雲飛揚ス」〔漢高祖〕

{助}「へい、ほい」という間拍子マビョウシの声をあらわす助辞。おもに「楚辞」や楚ソの調子をまねた歌に用いられた。▽訓読しない。「大風起兮雲飛揚=大風起コリ雲飛揚ス」〔漢高祖〕

{助}形容詞につく接尾辞。「乎」と同じ。「淵兮似万物之宗=淵トシテ万物ノ宗ニ似タリ」〔→老子〕

《解字》

会意。上部の八印と下部の上ってきた息が一印で止められたさまからなる字。その息が飛散するさまを示す。のどにつかえた息が、へい! と発散して出ることを意味する。

《熟語》

→下付・中付語

{助}形容詞につく接尾辞。「乎」と同じ。「淵兮似万物之宗=淵トシテ万物ノ宗ニ似タリ」〔→老子〕

《解字》

会意。上部の八印と下部の上ってきた息が一印で止められたさまからなる字。その息が飛散するさまを示す。のどにつかえた息が、へい! と発散して出ることを意味する。

《熟語》

→下付・中付語

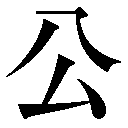

【公】🔗⭐🔉

【公】

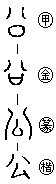

4画 八部 [二年]

区点=2488 16進=3878 シフトJIS=8CF6

《常用音訓》コウ/おおやけ

《音読み》 コウ

4画 八部 [二年]

区点=2488 16進=3878 シフトJIS=8CF6

《常用音訓》コウ/おおやけ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 おおやけ(おほやけ)/きみ

《名付け》 あきら・いさお・きみ・きん・さと・たか・ただ・ただし・とおる・とも・なお・ひと・ひろ・まさ・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおやけ(おほやけ)/きみ

《名付け》 あきら・いさお・きみ・きん・さと・たか・ただ・ただし・とおる・とも・なお・ひと・ひろ・まさ・ゆき

《意味》

{名・形}おおやけ(オホヤケ)。みんなにうちあけ、みんなとともにすること。▽訓の「おほやけ」は「大オホ+家ヤケ」の意で、大王家(天皇家)のこと。〈対語〉→私。「公共」「邪曲之害公也=邪曲ノ公ヲ害スナリ」〔→史記〕

{名・形}おおやけ(オホヤケ)。みんなにうちあけ、みんなとともにすること。▽訓の「おほやけ」は「大オホ+家ヤケ」の意で、大王家(天皇家)のこと。〈対語〉→私。「公共」「邪曲之害公也=邪曲ノ公ヲ害スナリ」〔→史記〕

{形}一部にかたよらないさま。「公平」「公正」

{形}一部にかたよらないさま。「公平」「公正」

{名・形}個人のことでなく、官に関すること。また、個人のことでなく、官に関する。〈対語〉→私。「奉公」「公用」

{名・形}個人のことでなく、官に関すること。また、個人のことでなく、官に関する。〈対語〉→私。「奉公」「公用」

{名}きみ。公・侯・伯・子・男の五等爵の第一位。▽周代には周公・魯公ロコウのように王朝親族のおもな者に与えられた。のち広く爵位の名となる。「封燕国公=燕ノ国公ニ封ゼラル」〔→枕中記〕

{名}きみ。公・侯・伯・子・男の五等爵の第一位。▽周代には周公・魯公ロコウのように王朝親族のおもな者に与えられた。のち広く爵位の名となる。「封燕国公=燕ノ国公ニ封ゼラル」〔→枕中記〕

{名}最高の官位。三公のこと。▽周代には、太師・太傅タイフ・太保を、前漢には丞相ジョウショウ(大司徒)・太尉タイイ(大司馬)・御史大夫ギョシタイフ(大司空)を、後漢には太尉・司徒・司空を三公という。

{名}最高の官位。三公のこと。▽周代には、太師・太傅タイフ・太保を、前漢には丞相ジョウショウ(大司徒)・太尉タイイ(大司馬)・御史大夫ギョシタイフ(大司空)を、後漢には太尉・司徒・司空を三公という。

{名}長老を呼ぶことば。転じて、ていねいに相手を呼ぶことば。「吾知公長者=吾公ノ長者ナルヲ知ル」〔→史記〕

{名}長老を呼ぶことば。転じて、ていねいに相手を呼ぶことば。「吾知公長者=吾公ノ長者ナルヲ知ル」〔→史記〕

{名}第三者を尊敬して某公という。「公等コウラ(あなたたち)」▽「此公コノコウ」とは、このかたの意。また「乃公ダイコウ」とは、わが輩・おれさまの意で、もったいぶったいい方。

〔国〕人名・動物の名などの下につけて、親しみや軽べつの意をあらわすことば。「熊公」

《解字》

{名}第三者を尊敬して某公という。「公等コウラ(あなたたち)」▽「此公コノコウ」とは、このかたの意。また「乃公ダイコウ」とは、わが輩・おれさまの意で、もったいぶったいい方。

〔国〕人名・動物の名などの下につけて、親しみや軽べつの意をあらわすことば。「熊公」

《解字》

会意。「八印(開く)+口」で、入り口を開いて公開すること。個別に細分して隠さずおおっぴらに筒抜けにして見せる意を含む。▽「背私謂之公=私ニ背クヲ公ト謂フ」〔→韓非〕とあるように、私(細かくわけてとりこむ)と公とは、反対のことば。

《単語家族》

工(突き抜く)

会意。「八印(開く)+口」で、入り口を開いて公開すること。個別に細分して隠さずおおっぴらに筒抜けにして見せる意を含む。▽「背私謂之公=私ニ背クヲ公ト謂フ」〔→韓非〕とあるように、私(細かくわけてとりこむ)と公とは、反対のことば。

《単語家族》

工(突き抜く) 空(突き抜けた)

空(突き抜けた) 攻(突き抜く)などと同系。

《類義》

→王・→官

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

攻(突き抜く)などと同系。

《類義》

→王・→官

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 八部 [二年]

区点=2488 16進=3878 シフトJIS=8CF6

《常用音訓》コウ/おおやけ

《音読み》 コウ

4画 八部 [二年]

区点=2488 16進=3878 シフトJIS=8CF6

《常用音訓》コウ/おおやけ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 おおやけ(おほやけ)/きみ

《名付け》 あきら・いさお・きみ・きん・さと・たか・ただ・ただし・とおる・とも・なお・ひと・ひろ・まさ・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおやけ(おほやけ)/きみ

《名付け》 あきら・いさお・きみ・きん・さと・たか・ただ・ただし・とおる・とも・なお・ひと・ひろ・まさ・ゆき

《意味》

{名・形}おおやけ(オホヤケ)。みんなにうちあけ、みんなとともにすること。▽訓の「おほやけ」は「大オホ+家ヤケ」の意で、大王家(天皇家)のこと。〈対語〉→私。「公共」「邪曲之害公也=邪曲ノ公ヲ害スナリ」〔→史記〕

{名・形}おおやけ(オホヤケ)。みんなにうちあけ、みんなとともにすること。▽訓の「おほやけ」は「大オホ+家ヤケ」の意で、大王家(天皇家)のこと。〈対語〉→私。「公共」「邪曲之害公也=邪曲ノ公ヲ害スナリ」〔→史記〕

{形}一部にかたよらないさま。「公平」「公正」

{形}一部にかたよらないさま。「公平」「公正」

{名・形}個人のことでなく、官に関すること。また、個人のことでなく、官に関する。〈対語〉→私。「奉公」「公用」

{名・形}個人のことでなく、官に関すること。また、個人のことでなく、官に関する。〈対語〉→私。「奉公」「公用」

{名}きみ。公・侯・伯・子・男の五等爵の第一位。▽周代には周公・魯公ロコウのように王朝親族のおもな者に与えられた。のち広く爵位の名となる。「封燕国公=燕ノ国公ニ封ゼラル」〔→枕中記〕

{名}きみ。公・侯・伯・子・男の五等爵の第一位。▽周代には周公・魯公ロコウのように王朝親族のおもな者に与えられた。のち広く爵位の名となる。「封燕国公=燕ノ国公ニ封ゼラル」〔→枕中記〕

{名}最高の官位。三公のこと。▽周代には、太師・太傅タイフ・太保を、前漢には丞相ジョウショウ(大司徒)・太尉タイイ(大司馬)・御史大夫ギョシタイフ(大司空)を、後漢には太尉・司徒・司空を三公という。

{名}最高の官位。三公のこと。▽周代には、太師・太傅タイフ・太保を、前漢には丞相ジョウショウ(大司徒)・太尉タイイ(大司馬)・御史大夫ギョシタイフ(大司空)を、後漢には太尉・司徒・司空を三公という。

{名}長老を呼ぶことば。転じて、ていねいに相手を呼ぶことば。「吾知公長者=吾公ノ長者ナルヲ知ル」〔→史記〕

{名}長老を呼ぶことば。転じて、ていねいに相手を呼ぶことば。「吾知公長者=吾公ノ長者ナルヲ知ル」〔→史記〕

{名}第三者を尊敬して某公という。「公等コウラ(あなたたち)」▽「此公コノコウ」とは、このかたの意。また「乃公ダイコウ」とは、わが輩・おれさまの意で、もったいぶったいい方。

〔国〕人名・動物の名などの下につけて、親しみや軽べつの意をあらわすことば。「熊公」

《解字》

{名}第三者を尊敬して某公という。「公等コウラ(あなたたち)」▽「此公コノコウ」とは、このかたの意。また「乃公ダイコウ」とは、わが輩・おれさまの意で、もったいぶったいい方。

〔国〕人名・動物の名などの下につけて、親しみや軽べつの意をあらわすことば。「熊公」

《解字》

会意。「八印(開く)+口」で、入り口を開いて公開すること。個別に細分して隠さずおおっぴらに筒抜けにして見せる意を含む。▽「背私謂之公=私ニ背クヲ公ト謂フ」〔→韓非〕とあるように、私(細かくわけてとりこむ)と公とは、反対のことば。

《単語家族》

工(突き抜く)

会意。「八印(開く)+口」で、入り口を開いて公開すること。個別に細分して隠さずおおっぴらに筒抜けにして見せる意を含む。▽「背私謂之公=私ニ背クヲ公ト謂フ」〔→韓非〕とあるように、私(細かくわけてとりこむ)と公とは、反対のことば。

《単語家族》

工(突き抜く) 空(突き抜けた)

空(突き抜けた) 攻(突き抜く)などと同系。

《類義》

→王・→官

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

攻(突き抜く)などと同系。

《類義》

→王・→官

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

漢字源 ページ 401。