複数辞典一括検索+![]()

![]()

【鄭樵】🔗⭐🔉

【鄭樵】

テイショウ〈人名〉1104〜62 南宋ナンソウの学者。字アザナは漁仲。著に『通志』がある。

【鄭燮】🔗⭐🔉

【鄭燮】

テイショウ〈人名〉1693〜1765 清シンの文人。江蘇コウソ省興化県の人。字アザナは克柔、号は板橋ハンキョウ。詩・書画に巧みであった。『板橋集』がある。

【鄭成功】🔗⭐🔉

【鄭成功】

テイセイコウ〈人名〉1624〜62 明ミン末の忠臣。日本の平戸で生まれた。鄭芝竜シリュウの子。明朝の復興のために清シンと戦い、南京ナンキンの攻略失敗後は台湾によって清に抵抗した。明朝の国姓の朱氏を賜ったので国姓爺コクセンヤともいわれる。

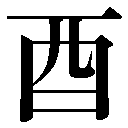

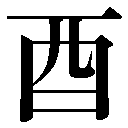

【酉】🔗⭐🔉

【酉】

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 酉部 [人名漢字]

区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

u〉

《訓読み》 とり

《名付け》 とり・なが・みのる

《意味》

{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」

《解字》

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。

《単語家族》

由ユウ(口の細いつぼ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

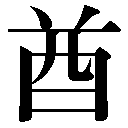

【酋】🔗⭐🔉

【酋】

9画 酉部

区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55

《音読み》 シュウ

9画 酉部

区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55

《音読み》 シュウ /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《意味》

〉

《意味》

{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」

{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」

{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」

{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」

{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。

{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。

シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕

《解字》

シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕

《解字》

象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ)

象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ) 就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

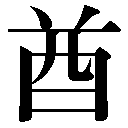

9画 酉部

区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55

《音読み》 シュウ

9画 酉部

区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55

《音読み》 シュウ /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《意味》

〉

《意味》

{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」

{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」

{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」

{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」

{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。

{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。

シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕

《解字》

シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕

《解字》

象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ)

象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ) 就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 4536。