複数辞典一括検索+![]()

![]()

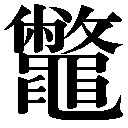

【鼈】🔗⭐🔉

【鼈甲】🔗⭐🔉

【鼈甲】

ベッコウ  すっぽんの背のこうら。薬用とした。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。 棺の平らなふた。

棺の平らなふた。 〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。 棺の平らなふた。

棺の平らなふた。 〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

【鼈裙】🔗⭐🔉

【鼈裙】

ベックン すっぽんのこうらの周囲の柔らかい肉。非常に美味といわれる。▽「裙」は、腰をとりまくスカート。

【鼎】🔗⭐🔉

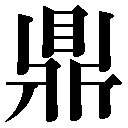

【鼎】

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

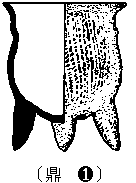

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる)

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる) 定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

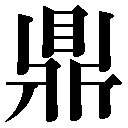

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

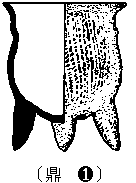

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる)

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる) 定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 5176。

25画 黽部

区点=8372 16進=7368 シフトJIS=EA88

《音読み》 ベツ

25画 黽部

区点=8372 16進=7368 シフトJIS=EA88

《音読み》 ベツ /ヘチ

/ヘチ 〉

《訓読み》 かめ

《意味》

〉

《訓読み》 かめ

《意味》