複数辞典一括検索+![]()

![]()

貝🔗⭐🔉

【貝】

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ /ハイ

/ハイ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

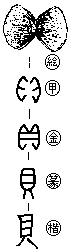

《解字》

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

《解字》

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる)

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)

廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ /ハイ

/ハイ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

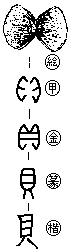

《解字》

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

《解字》

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる)

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)

廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

貝文 バイモン🔗⭐🔉

【貝文】

バイモン 貝多羅葉バイタラヨウに書いた経文。

貝加爾湖 バイカルコ🔗⭐🔉

【貝加爾湖】

バイカルコ 湖名。シベリアにある。▽漢代、北海といい、蘇武ソブが匈奴キョウドにとらえられて移された所。

貝多羅葉 バイタラヨウ🔗⭐🔉

【貝多羅葉】

バイタラヨウ インドに産する多羅樹の葉。厚くてかたい。昔、インドで仏教の経文を針で書きこんで書物とした。「貝葉バイヨウ」。

貝殻 バイカク🔗⭐🔉

【貝殻】

バイカク かいがら。

貝勒 バイロク🔗⭐🔉

【貝勒】

バイロク  貝類でつくった、馬のくつわの飾り。

貝類でつくった、馬のくつわの飾り。 清シン代、清朝の皇族、蒙古モウコの貴族に与えられた称号。郡王の下に位する。ベイレ。▽「多羅貝勒タラバイロク」の略。満州語で、王の意。

清シン代、清朝の皇族、蒙古モウコの貴族に与えられた称号。郡王の下に位する。ベイレ。▽「多羅貝勒タラバイロク」の略。満州語で、王の意。

貝類でつくった、馬のくつわの飾り。

貝類でつくった、馬のくつわの飾り。 清シン代、清朝の皇族、蒙古モウコの貴族に与えられた称号。郡王の下に位する。ベイレ。▽「多羅貝勒タラバイロク」の略。満州語で、王の意。

清シン代、清朝の皇族、蒙古モウコの貴族に与えられた称号。郡王の下に位する。ベイレ。▽「多羅貝勒タラバイロク」の略。満州語で、王の意。

貝編 バイヘン🔗⭐🔉

【貝編】

バイヘン 仏経のこと。また、仏書のこと。▽貝葉に書いたことから。

貝錦 バイキン🔗⭐🔉

【貝錦】

バイキン 貝がらのように美しい模様のある錦。▽錦を織りなすように巧みに罪をつくりあげていう告げ口にたとえる。一説に、南中国の古代語で、綿花のこととも。「萋兮斐兮、成是貝錦=萋タリ斐タリ、コノ貝錦ヲ成ス」〔→詩経〕

貝原益軒 カイバラエキケン🔗⭐🔉

【貝原益軒】

カイバラエキケン〔日〕〈人名〉1630〜1714 江戸時代の儒学者。筑前チクゼン(福岡県)の人。名は篤信アツノブ、号は益軒または損軒。最初、陽明学などを学び、のちに朱子学を学んで、儒学に実践的な学説をたてた。著に『慎思録』『女大学講義』『益軒十訓』などがある。

漢字源に「貝」で始まるの検索結果 1-12。