複数辞典一括検索+![]()

![]()

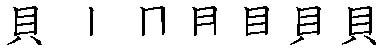

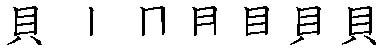

かい【貝】カヒ🔗⭐🔉

かい【貝】カヒ

(「介」とも書く)

①おもに石灰質から成る動物体の外甲。普通、軟体動物のものをいう。外套膜より分泌され、2枚組あるいは管状・螺旋らせん状・皿状。古くは腕足動物の介殻、海胆うに類の骨格(甲かぶと貝)やとげ(香箸貝)、あるいは蝦えび・蟹かになどの甲殻類も介類として扱われ、「貝」の字は宝貝の類を指すことが多かった。かいがら。介殻かいかく。

②貝殻を持つ軟体動物の総称。特に巻貝(腹足類)・二枚貝(斧足類)・角貝(掘足類)をいう。沈黙する意のたとえにも用いる。「―のように口を閉ざす」

③ほらがい。今昔物語集1「須達、宣旨を下して鼓を打ち、―を吹きていはく」

④青貝。螺鈿らでん。

⑤貝香かいこうの略。

⇒貝を作る

⇒貝吹いて逃ぐる

かい‐あわせ【貝合】カヒアハセ🔗⭐🔉

かい‐あわせ【貝合】カヒアハセ

①平安時代の物合ものあわせの一種。左右に分かれ、貝の形・色・大きさや種類の豊富なことなどをくらべて優劣を争う遊戯。洲浜すはまの台に飾り、歌を詠みそえなどした。

②平安末期から一般に行われた貝殻を覆い合わせる遊び。360個の蛤はまぐりの貝殻を左貝・右貝の両片に分かち、右貝を地貝じがい、左貝を出貝だしがいと称する。地貝のすべてを甲を上にして並べ、出貝を1個ずつ出し、これと合う地貝を多く選び取ったものを勝とする。後世、左右の貝の裏に絵または歌の上の句・下の句などを書き込んだ。貝覆い。

貝合

かい‐あわび【貝鮑】カヒアハビ🔗⭐🔉

かい‐あわび【貝鮑】カヒアハビ

アワビの異称。〈日葡辞書〉

かい‐いし【貝石】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐いし【貝石】カヒ‥

①貝殻の化石。

②貝殻の付着した石。

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ🔗⭐🔉

かい‐おおい【貝覆】カヒオホヒ

(→)「貝合かいあわせ」2に同じ。

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ🔗⭐🔉

かいおおい【貝おほひ】カヒオホヒ

俳諧集。松尾宗房(芭蕉)編。1冊。1672年(寛文12)刊。当時の小歌や六方詞などを用いた発句30番の句合せとその判詞で、郷里の天満宮に奉納。遊蕩気分漂い新鮮な感覚の芭蕉処女出版。

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ🔗⭐🔉

かい‐おけ【貝桶】カヒヲケ

貝合かいあわせ2の貝を入れる桶。2個を一組とし、蒔絵で装飾。近世には、嫁入りのとき持参するのを例とした。今も雛道具にある。

かい‐がた【貝形】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐がた【貝形】カヒ‥

①貝のような形。かいなり。袴腰。

②〔建〕築地ついじの端部をいう。

かい‐がね【貝金】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐がね【貝金】カヒ‥

(→)蜑金あまがねに同じ。

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐がね【貝鉦・貝鐘】カヒ‥

①寺で用いる法螺貝ほらがいと鉦かね。保元物語「―の音も聞えぬ所に置き奉らんもふびんなり」

②軍中で号令・合図に用いた法螺貝と鉦。源平盛衰記13「軍に勝ちて―を鳴らし」

かい‐がら【貝殻】カヒ‥🔗⭐🔉

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ🔗⭐🔉

かいがら‐ついほう【貝殻追放】カヒ‥ハウ

オストラシズムの訳語(誤訳)。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥🔗⭐🔉

かいがら‐ぶし【貝殻節】カヒ‥

鳥取県の民謡。気高郡(現、鳥取市)沿岸地方で帆立貝取りの船の櫓漕ぎにうたったもの。昭和初年に新編曲。「何の因果で貝殻漕ぎなろた、カワイヤノーカワイヤノー…」。浜村音頭。

⇒かい‐がら【貝殻】

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥🔗⭐🔉

かいがら‐ぼね【貝殻骨】カヒ‥

肩甲骨けんこうこつの俗称。胛かいがね。

⇒かい‐がら【貝殻】

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥

螺鈿らでんの鞍。保元物語「黄川原毛きかわらげなる馬に―置いて乗つたりけるが」

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ🔗⭐🔉

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ

⇒こうこう(甲香)

かい‐ざいく【貝細工】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐ざいく【貝細工】カヒ‥

①貝殻で種々の模様・装飾または器具などを作ること。また、その細工物。

②キク科の一年草。オーストラリア原産の観賞用植物。茎や葉は綿毛をかぶり、高さ約70センチメートル。夏から秋に咲く黄色の管状花を集めた頭状花の周囲には、銀白色鱗片状の総苞があり、乾燥した質感は貝細工を思わせる。切花のほか、ドライ‐フラワーを作る。アンモビウム。

かい‐ざかな【貝肴】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐ざかな【貝肴】カヒ‥

(→)「のしあわび(熨斗鮑)」の異称。

かい‐しのぎ【貝鎬】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐しのぎ【貝鎬】カヒ‥

刀の鎬しのぎの稜かどが、普通のものよりはふくらんで円みのあるもの。櫂鎬の意かという。一説に掻鎬かいしのぎの意で、太刀の鎬地に太い樋ひを掻いたもの。太平記19「―の太刀を抜き」

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥

板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。

かい‐すり【貝摺】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐すり【貝摺】カヒ‥

「螺鈿らでん」参照。

かい‐ぞろえ【貝揃え】カヒゾロヘ🔗⭐🔉

かい‐ぞろえ【貝揃え】カヒゾロヘ

(→)「貝尽し」2に同じ。

かい‐だこ【貝蛸】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐だこ【貝蛸】カヒ‥

(→)アオイガイの別称。

かい‐づか【貝塚】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐づか【貝塚】カヒ‥

人が食した貝の殻が堆積した遺跡。全世界に分布するが、日本の縄文時代のものが数も多く、内容も豊か。土器・石器とともに埋葬人骨や各種の自然遺物が出土し、生活や環境復元資料として重要。

⇒かいづか‐いぶき【貝塚伊吹】

⇒かいづか‐じだい【貝塚時代】

かいづか【貝塚】カヒ‥(地名)🔗⭐🔉

かいづか【貝塚】カヒ‥

大阪府南西部、大阪湾岸の市。もと一向宗願泉寺を中心とした寺内町。人口9万。

かいづか【貝塚】カヒ‥(姓氏)🔗⭐🔉

かいづか【貝塚】カヒ‥

姓氏の一つ。

⇒かいづか‐しげき【貝塚茂樹】

かいづか‐いぶき【貝塚伊吹】カヒ‥🔗⭐🔉

かいづか‐いぶき【貝塚伊吹】カヒ‥

イブキの一品種。枝がねじれて旋回し、葉はほとんどが鱗片状。庭木として植栽されるが、ナシの赤星病の中間寄主となるため、ナシ産地では禁忌。

⇒かい‐づか【貝塚】

かいづか‐しげき【貝塚茂樹】カヒ‥🔗⭐🔉

かいづか‐しげき【貝塚茂樹】カヒ‥

中国史学者。東京生れ。湯川秀樹の兄。京大卒。京大教授。中国古代の甲骨文字・金石文を研究。著「中国古代史学の発展」。文化勲章。(1904〜1987)

貝塚茂樹

提供:毎日新聞社

⇒かいづか【貝塚】

⇒かいづか【貝塚】

⇒かいづか【貝塚】

⇒かいづか【貝塚】

かいづか‐じだい【貝塚時代】カヒ‥🔗⭐🔉

かいづか‐じだい【貝塚時代】カヒ‥

琉球諸島の時代区分の一つ。狩猟採集の生活段階にあり、本州諸島の縄文時代から11世紀ごろまでに相当する。

⇒かい‐づか【貝塚】

かい‐づくし【貝尽し】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐づくし【貝尽し】カヒ‥

①絵模様などに種々の貝を書き集めたもの。

②種々の貝を集めてもてあそび物とすること。かいぞろえ。

かい‐づめ【貝爪】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐づめ【貝爪】カヒ‥

ひらたく短い爪。

かい‐つ‐もの【貝つ物】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐つ‐もの【貝つ物】カヒ‥

貝のたぐい。貝類。源氏物語須磨「あまどもあさりして、―持て参れるを」

かい‐どく【貝毒】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐どく【貝毒】カヒ‥

貝類のもつ毒。貝類が有毒プランクトンを摂取して体内に蓄積されたもの。→サキシトキシン

かい‐なり【貝状】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐なり【貝状】カヒ‥

貝のような形。

⇒かいなり‐がた【貝状形】

かいなり‐がた【貝状形】カヒ‥🔗⭐🔉

かいなり‐がた【貝状形】カヒ‥

貝のような形の笄こうがい。江戸城では、三の間以上の奥女中が用いた。

⇒かい‐なり【貝状】

○腕を返すかいなをかえす

相撲で、相手の脇の下に差し入れた腕の肘ひじを上へ上げ、相手にまわしを取らせないようにする。

⇒かいな【腕・肱】

かい‐の‐くち【貝の口】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐の‐くち【貝の口】カヒ‥

男の角帯の結び方。一端を折り返し、他の一端を二つ折にして、これと真結びに結ぶもの。12〜13歳の少女も結ぶ。→神田結び

かい‐ばい【貝灰】カヒバヒ🔗⭐🔉

かい‐ばい【貝灰】カヒバヒ

蛤はまぐり・牡蠣かきなどの貝殻を蒸焼きにしてできた灰。漆喰・肥料・こんにゃく、または砂糖の製造などに用いる。

かい‐ばしら【貝柱】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐ばしら【貝柱】カヒ‥

①〔生〕(→)閉殻筋に同じ。

②食品としての帆立貝などの肉柱。

かいばら【貝原】カヒ‥🔗⭐🔉

かいばら【貝原】カヒ‥

姓氏の一つ。

⇒かいばら‐えきけん【貝原益軒】

かいばら‐えきけん【貝原益軒】カヒ‥🔗⭐🔉

かいばら‐えきけん【貝原益軒】カヒ‥

江戸前期の儒学者・教育家・本草学者。名は篤信。損軒とも号。筑前福岡藩儒。松永尺五・木下順庵らを師とし、朱子学を奉じたが、晩年「大疑録」を著し朱子学への疑問を表明。著書は膨大で、特に教訓書は身分を越えて受容され、大きな影響を与えた。他に「慎思録」「大和本草」「益軒十訓」など。(1630〜1714)→益軒十訓→女大学

→作品:『益軒十訓』

→作品:『養生訓』

⇒かいばら【貝原】

かい‐はり【貝張】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐はり【貝張】カヒ‥

蛤はまぐりのからに小石を入れ、表面を布で張り、からから鳴らすおもちゃ。狂言、蛤「―の身ともならで沈むつらさ」

かい‐びょうぶ【貝屏風】カヒビヤウ‥🔗⭐🔉

かい‐びょうぶ【貝屏風】カヒビヤウ‥

貝細工で種々の模様をつけた玩具用の屏風。雛祭に飾った。相模(神奈川県)江ノ島の名産。

○貝吹いて逃ぐるかいふいてにぐる🔗⭐🔉

○貝吹いて逃ぐるかいふいてにぐる

そらとぼけて逃げる。謡曲、安宅「山伏は貝吹いてこそ逃げにけれ」。「貝吹いて逃ぐれば跡よりやがて追松」(狂言歌謡)

⇒かい【貝】

かい‐ふう【回風・廻風】クワイ‥

つむじかぜ。旋風せんぷう。

かい‐ふう【海風】

①海上に起こる風。

②昼間海上から陸上へ吹いて来る風。海軟風。うみかぜ。↔陸風

かい‐ふう【開封】

①手紙の封を開くこと。開披。

②封の一部をあけて送る郵便物。ひらきふう。

がい‐ふう【凱風】

(「凱」はやわらぐ意)南風。和漢朗詠集「花は紫麝しじゃを薫ず―の程」

かいふうそう【懐風藻】クワイ‥サウ

現存最古の漢詩集。1巻。淡海三船おうみのみふね撰と伝えるが未詳。天平勝宝3年(751)の序がある。天智天皇時代から奈良時代に至る64人の詩120編を年代順に集めたもので、六朝の詩風にならった日本の古詩の精髄を伝える。

→文献資料[懐風藻]

がいぶ‐かんさ【外部監査】グワイ‥

監査主体が被監査組織の外部者である場合の監査。株式会社では一般に、会計監査人(公認会計士または監査法人)によるものをいう。↔内部監査。

⇒がい‐ぶ【外部】

かい‐ふき【貝吹】カヒ‥

法螺貝を吹きならして合図すること。また、その人。

がいぶ‐きおくそうち【外部記憶装置】グワイ‥サウ‥

(→)補助記憶装置に同じ。

⇒がい‐ぶ【外部】

がいぶ‐きせい【外部寄生】グワイ‥

動植物が宿主たる生物の体表に寄生する現象。↔内部寄生。

⇒がい‐ぶ【外部】

かいふ‐ぎどう‐さんし【開府儀同三司】

①三公以外の将軍などで開府1を許された者。漢末より始まり、のちに単なる武官の称号となる。

②准大臣の別称。

⇒かい‐ふ【開府】

がいぶ‐きんゆう【外部金融】グワイ‥

企業が必要な資金を社内留保資金からではなく、銀行借入れ、社債・株式の発行、企業間信用など、外部から調達すること。↔内部金融。

⇒がい‐ぶ【外部】

かい‐ふく【回復・恢復】クワイ‥

一度失ったものをとりもどすこと。もとのとおりになること。「失地―」「健康が―する」

⇒かいふく‐き【回復期】

⇒かいふく‐とうき【回復登記】

かい‐ふく【快復】クワイ‥

病気のなおること。

かい‐ふく【開腹】

手術で腹部を切開すること。

⇒かいふく‐じゅつ【開腹術】

かいふく‐き【回復期】クワイ‥

①病勢の進行が停止して治癒に向かってゆく期間。

②不景気のどん底から景気が上昇して漸次正常の状態に達するまでの期間。

⇒かい‐ふく【回復・恢復】

かいふく‐じゅつ【開腹術】

腹腔内の臓器の手術または異物除去のために腹壁を切開する手術。

⇒かい‐ふく【開腹】

かいふく‐とうき【回復登記】クワイ‥

〔法〕登記簿が滅失した場合や登記が不法に抹消された場合にその効力を回復するためになす登記。

⇒かい‐ふく【回復・恢復】

がいぶ‐けいざい【外部経済】グワイ‥

①ある経済主体の行動が、他の経済主体に、何らの対価の支払を伴わずに利益を与えること。

②産業や経済全体の成長に伴って、個々の企業の生産費用が低下し利益を得ること。↔内部経済。

⇒がい‐ぶ【外部】

がいぶ‐こうか【外部効果】グワイ‥カウクワ

〔経〕ある人の経済行動が市場を経由せず、他の人に利益もしくは損失を与えること。外部経済と外部不経済とを総称していう。

⇒がい‐ぶ【外部】

か‐いぶし【蚊燻し】

(→)「かやり(蚊遣)」に同じ。誹風柳多留8「むごらしく瞽女ごぜ―の先に居る」

かい‐ふ・す【掻い伏す】

〔自四〕

カキフスの音便。

かい‐ぶつ【怪物】クワイ‥

①怪しい物。ばけもの。

②性質・行動などの測りがたく、力量の衆にすぐれた人。「政界の―」

がい‐ぶつ【外物】グワイ‥

①ほかの物。そとのもの。

②〔哲〕(外的事物の略)意識から独立に、客観的世界のうちに存在するもの。

かいぶつ‐せいむ【開物成務】

[易経繋辞上]人知を開発し、事業を成しとげさせること。開成。開務。

がいぶ‐ふけいざい【外部不経済】グワイ‥

ある経済主体の行動が、他の経済主体に、何らの対価の支払を伴わずに不利益を与えること。公害など。外部負経済。

⇒がい‐ぶ【外部】

がいぶ‐ろうどう‐しじょう【外部労働市場】グワイ‥ラウ‥ヂヤウ

内部労働市場に対して、一般の労働市場のこと。

⇒がい‐ぶ【外部】

かい‐ぶん【灰分】クワイ‥

生物体・石炭・木炭などが完全燃焼後、残留する不燃焼性鉱物質。ミネラル。

かい‐ぶん【快聞】クワイ‥

きもちのよいうわさ。

かい‐ぶん【怪聞】クワイ‥

怪しいうわさ。「―に接する」

かい‐ぶん【回文・廻文】クワイ‥

(カイモンとも)

①回覧用の文書。回状。回章。まわしぶみ。めぐらしぶみ。

②和歌・連歌・俳諧などで、上から読んでも下から読んでも同音のもの。回文歌・回文連歌・回文俳諧などの称がある。回文詩は上から読んでも下から読んでも一詩をなすもの。回文対は上の句から読んでも下の句から読んでも同意の構成になる対句。→宝船

がい‐ぶん【外分】グワイ‥

〔数〕線分ABの延長上に点Dをとり、AD、BDの長さをa、bとするとき、線分ABはDによりa:bに外分されるという。Dを外分点、a:bを外分比という。↔内分

がい‐ぶん【外聞】グワイ‥

①他人に聞かれること。自分についての世間のうわさ。評判。「―をはばかる」

②面目。名誉。狂言、萩大名「私の―にもなりまするほどに」

③見え。ていさい。「―が悪い」「恥も―もない」

⇒がいぶん‐ざらし【外聞晒し】

がい‐ぶん【涯分】

①身分に相応したこと。自分の身の程。相応。一言芳談「―を不顧」

②(副詞的に用いる)自分の力の及ぶ限り。精一杯。平治物語「―武略を廻して、禁闕無異なるやうに成敗仕るべし」

⇒がいぶん・す【涯分す】

がいぶん‐ざらし【外聞晒し】グワイ‥

恥辱が世の中にひろまること。

⇒がい‐ぶん【外聞】

かい‐ぶんしょ【怪文書】クワイ‥

いかがわしい文書。無責任で中傷的・暴露的な出所不明の文書または手紙。「―が出回る」

がいぶん・す【涯分す】

〔自サ変〕

精一杯つくす。毛詩抄「夫の気に合やうにと―・する程に」

⇒がい‐ぶん【涯分】

がい‐ぶんぴつ【外分泌】グワイ‥

腺がその分泌物(汗・消化液・毒液、無脊椎動物ではカイコの絹・フェロモンなど)を導管によって体外または消化管内に送り出す作用。がいぶんぴ。↔内分泌。

⇒がいぶんぴつ‐せん【外分泌腺】

がいぶんぴつ‐せん【外分泌腺】グワイ‥

外分泌を営む腺。消化腺・汗腺・涙腺など。

⇒がい‐ぶんぴつ【外分泌】

かい‐ぶんるい【下位分類】‥ヰ‥

ある基準で分けた各項を、下の段階でさらに細かく分けること。また、その分類。

かい‐へい【海兵】

①海軍の下士官・兵の略称。

②海軍兵学校の略称。

⇒かいへい‐たい【海兵隊】

⇒かいへい‐だん【海兵団】

かい‐へい【皆兵】

全国民が兵役に服する義務を持つこと。「国民―」

かい‐へい【開平】

〔数〕ある数または代数式の平方根を求めること。

かいへい【開平】

(Kaiping)中国河北省の都市。京瀋鉄道に沿い、付近に開灤かいらん炭鉱がある。

かい‐へい【開閉】

ひらくことととじること。あけたて。開鎖。「扉の―」

⇒かいへい‐き【開閉器】

⇒かいへい‐きょう【開閉橋】

かい‐へい【潰兵】クワイ‥

敗れて逃げる兵。

かいへい‐き【開閉器】

電気回路を切りまたはつなぐ用具。スイッチ。

⇒かい‐へい【開閉】

かいへい‐きょう【開閉橋】‥ケウ

(→)可動橋に同じ。

⇒かい‐へい【開閉】

かいへい‐たい【海兵隊】

(marines)上陸作戦における地上戦闘を主な任務とする部隊。「アメリカ―」

⇒かい‐へい【海兵】

かいへい‐だん【海兵団】

各鎮守府などに設けて艦船部隊などの海軍下士官・兵の補欠員を補充し、軍港を警備し、下士官および新兵の教育訓練をつかさどった部隊。

⇒かい‐へい【海兵】

かい‐ページ【改ページ・改頁】

本や書類を作る際、区切りの所でページを改めること。

かい‐へき【海壁】

海岸を大波から護るために水際に設けた壁や石垣。

がい‐へき【外壁】グワイ‥

外側の障壁。壁や塀の外側の面。

かい‐へん【貝偏】カヒ‥

漢字の偏の一つ。「財」「貯」などの偏の「貝」の称。小貝。

かい‐へん【改変】

改めて違うものにすること。変改。「記事内容を―する」「国政の―」

かい‐へん【改編】

一度編成・編集したものを改めること。

かい‐へん【海辺】

海のほとり。うみべ。うみばた。

かい‐へん【壊変】クワイ‥

(disintegration)放射性元素がアルファ(α)線・ベータ(β)線などの放射線を出して他の元素に変化する現象。ラジウムがアルファ線を出してラドンに変化する類。崩壊。

かい‐べん【快弁】クワイ‥

よどみなく巧みに述べること。弁舌のさわやかなこと。

かい‐べん【快便】クワイ‥

気持よく便通があること。

がい‐へん【外辺】グワイ‥

外がわ。外囲い。

がい‐へん【外変】グワイ‥

外国の事変。

がい‐へん【外編・外篇】グワイ‥

漢籍で、主要部をなす内編に次いで編まれている部分。

かいほ【海保】

姓氏の一つ。

⇒かいほ‐ぎょそん【海保漁村】

⇒かいほ‐せいりょう【海保青陵】

かい‐ぼ【介母】

〔言〕(→)介音かいおんに同じ。

かい‐ぼ【懐慕】クワイ‥

なつきしたうこと。

かい‐ほう【介抱】‥ハウ

①後見として世話をすること。

②傷病者などの世話をすること。看病。「酔払いを―する」

かい‐ほう【会報】クワイ‥

会の運営・活動などを報告する文書または雑誌。

かい‐ほう【回報・廻報】クワイ‥

①回状。

②返信。

かい‐ほう【快方】クワイハウ

病気または傷などのよくなること。「―に向かう」

かい‐ほう【快報】クワイ‥

うれしいしらせ。吉報。

かい‐ほう【戒法】‥ホフ

仏の制定した戒律の法。

かい‐ほう【改封】

(→)国替くにがえ2に同じ。

かいほう【海北】

姓氏の一つ。→かいほく。

⇒かいほう‐は【海北派】

⇒かいほう‐ゆうしょう【海北友松】

かい‐ほう【海法】‥ハフ

航海に関する事項を規定した一切の法規。海事私法(海商法)・海事公法・海事国際法などの総称。狭義には海商法のこと。海上法。

かい‐ほう【海堡】

海上に築造した砲台。

かい‐ほう【開方】‥ハウ

〔数〕(→)開法に同じ。

かい‐ほう【開放】‥ハウ

①戸などをあけはなすこと。「―厳禁」

②制限を解いて、出入りの自由を許すこと。オープン。「校庭を―する」「門戸―」

③隠さず、あけひろげにすること。

⇒かいほう‐かん【開放感】

⇒かいほう‐けいざい【開放経済】

⇒かいほう‐けっかんけい【開放血管系】

⇒かいほう‐げん【開放弦】

⇒かいほうせい‐けっかく【開放性結核】

⇒かいほう‐たいけい【開放体系】

⇒かいほう‐てき【開放的】

⇒かいほう‐びょうとう【開放病棟】

かい‐ほう【開法】‥ハフ

〔数〕乗根を求める算法、すなわち開立・開平など。開方。

かいほう【開封】

(Kaifeng)中国河南省中部の都市。黄河の南方平野にあり隴海ろうかい鉄道に沿う。戦国時代の魏の都(大梁)、五代の後梁の都(東都)、後晋・後漢・後周・宋の都(東京とうけい)、金の都( 京べんけい・南京)となる。民国時代の省都。絹の刺繍は特産。人口79万6千(2000)。

かい‐ほう【解放】‥ハウ

解き放つこと。束縛を解いて自由にすること。「人質を―する」

⇒かいほう‐く【解放区】

⇒かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】

⇒かいほう‐れい【解放令】

かいほう【解放】‥ハウ

総合雑誌。1919年(大正8)吉野作造らを顧問に、赤松克麿らを編集協力者とし大鐙閣より発行。23年廃刊。傾向は急進的。25年山崎今朝弥を中心として第2次創刊。

かい‐ほう【解法】‥ハフ

問題を解く方法。

かい‐ほう【楷法】‥ハフ

楷書の書法。

かい‐ほう【潰崩】クワイ‥

ついえくずれること。崩潰。

かい‐ほう【懐抱】クワイハウ

①抱きしめること。特に、男女が抱き合うこと。今昔物語集10「妻め、将軍の衣を捕へてたちまちに―せむとす」

②ふところ。太平記30「同じく父母の―を出で」

③心に思っていること。抱懐。太平記1「一年の―を解く夜なれば」

かい‐ぼう【海防】‥バウ

海のまもり。海岸の防備。外敵が侵入するのを防ぐこと。

⇒かいぼう‐かん【海防艦】

⇒かいぼう‐ろん【海防論】

かい‐ぼう【海膨】‥バウ

大洋底の細長く続いた隆起部。海嶺かいれいに比べて傾斜のゆるやかなものをいう。東太平洋海膨など。

かい‐ぼう【解剖】

①生物体の一部または全部を解き開いて、その構造・各部間の関連を探究すること。解体。ふわけ。蘭学事始「彼の国―の書手に入りしことなれば」

②事物の条理をこまかに分析してこれを研究すること。二葉亭四迷、浮雲「想像弁別の両刀を執ツて種々にして此の気懸りなお勢の冷淡を―して見るに」

⇒かいぼう‐がく【解剖学】

⇒かいぼう‐さい【解剖祭】

がい‐ほう【外方】グワイハウ

そと側。外部。

がい‐ほう【外邦】グワイハウ

(→)外国に同じ。

がい‐ほう【外報】グワイ‥

外国からの通信報告。「―部」

がい‐ぼう【外防】グワイバウ

外国に対する防備。

がい‐ぼう【外貌】グワイバウ

①顔かたち。容貌。「いかつい―」

②外面の有様。ようす。外見。「―を飾る」

がい‐ぼう【概貌】‥バウ

大体の様子。

かいぼう‐がく【解剖学】

(anatomy)生物体内部の構造・機構を研究する学問。医学・生物学の基礎となる。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほう‐かん【開放感】‥ハウ‥

〔建〕(spaciousness)空間がひらけて見える感じ。空間が大きく見える感じ。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐かん【海防艦】‥バウ‥

沿岸防備や船団護衛を主要任務とする軍艦。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほう‐ぎょう【回峰行】クワイ‥ギヤウ

〔仏〕比叡山において、一日に山中を一周し、千日で終わる修行。平安中期より始まるという。

かいほう‐く【解放区】‥ハウ‥

①中国革命の過程において中国共産党の支配した地区の称。ソビエト区ともいう。→辺区。

②一般に、革命勢力の支配が確立した区域。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐けいざい【開放経済】‥ハウ‥

外国との経済取引が自由にできる国民経済体制。↔封鎖経済。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐けっかんけい【開放血管系】‥ハウ‥クワン‥

「血管系」参照。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐げん【開放弦】‥ハウ‥

(open string)バイオリンなどの弦楽器で、弦を途中で押さえない、調弦のままの弦。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐さい【解剖祭】

遺体を解剖に付した者のために行う慰霊祭。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほうせい‐けっかく【開放性結核】‥ハウ‥

患者の排泄物(例えば、肺結核では喀痰かくたん)中に結核菌が排出される結核症。感染源になりうる。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐せき【海泡石】‥ハウ‥

(Meerschaum ドイツ・sepiolite イギリス)緻密な土状または粘土状の鉱物。化学成分はマグネシウム・珪酸水。多孔質不透明で軽く、乾燥すれば水に浮く。灰白色ないし白色。パイプなどに製造する。セピオライト。

かいほう‐たいけい【開放体系】‥ハウ‥

〔経〕国際経済取引を含んだ国民経済のこと。開放体制。↔封鎖体系。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐てき【開放的】‥ハウ‥

①明るく隠しだてをしない性格であるさま。

②建物などが出入り自由であるさま。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】‥ハウ‥

(Teología de liberación スペイン)1960年代後半、中南米に現れたカトリック神学の新しい流れ。教会は民衆とともに歩むべきと説き、現世での貧困・搾取・差別から民衆を解放しようとする立場。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐は【海北派】

海北友松に始まる絵画の流派。子の友雪以下、幕末まで続く。

⇒かいほう【海北】

かいほう‐びょうとう【開放病棟】‥ハウビヤウ‥

精神病院で、入院患者が院外へ出入りするのを自由にした病棟。1970年代に日本でも普及。↔閉鎖病棟

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐ゆうしょう【海北友松】‥イウ‥

安土桃山時代の画家。海北派の祖。近江の人。狩野派に学び、のち宋・元の画法に則り、梁楷りょうかい風の減筆画などをよくした。建仁寺方丈襖絵ふすまえなど、彩色や水墨の障壁画・屏風絵に独特の筆をふるった。(1533〜1615)

⇒かいほう【海北】

かいほう‐れい【解放令】‥ハウ‥

えた・非人などの被差別身分を廃止し、職業の自由を認めた明治4年(1871)8月発布の太政官布告。賤称廃止令。

⇒かい‐ほう【解放】

かいぼう‐ろん【海防論】‥バウ‥

江戸後期、外国船艦の来航に直面し海防の整備を説いた主張。林子平「海国兵談」や工藤平助「赤蝦夷風説考」を始めとする。鎖国維持論と開国論に分かれた。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほ‐ぎょそん【海保漁村】

江戸後期の儒学者・考証学者。上総の人。大田錦城に考証学を学び、私塾を開く。佐倉藩儒、のち幕府医学館の儒学教授。著「漁村文話」は江戸時代の文章論の典型。(1798〜1866)

⇒かいほ【海保】

かいほく【海北】

姓氏の一つ。→かいほう。

⇒かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

江戸中期の国学者。大坂の人。契沖の高弟。著「万葉集類林」「万葉集師説」「万葉作者履歴」など。(1675〜1751)

⇒かいほく【海北】

かい‐ほ・す【掻い乾す】

〔他四〕

(カキホスの音便)水を汲み出して池・沼・溝などをひあがらせる。

かいほ‐せいりょう【海保青陵】

江戸後期の儒学者・経世思想家。名は皐鶴こうかく。通称、儀平。丹後宮津藩家老の子。諸国を遊歴して、君臣関係を商いの取引関係になぞらえ、藩営専売論を説くなど、実用的な学問を提唱した。著「稽古談」など。(1755〜1817)

→文献資料[稽古談]

⇒かいほ【海保】

かい‐ほそ・る【掻い細る】

〔自四〕

(カキホソルの音便)「ほそる」を強めていう語。源氏物語少女「やをら―・りて出で給ふ道に」

かい‐ほつ【開発】

⇒かいはつ。

⇒かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】

かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】‥リヤウ‥

平安中期以降、地方豪族などで、山林原野を私力で開墾して、その所有を認められた者。

⇒かい‐ほつ【開発】

かい‐ぼり【掻い掘り】

池・沼などの水を汲み出して干し、中の魚を捕ること。また、「井戸さらえ」にもいう。換掘かえぼり。換乾かえぼし。

かい‐ぼん【海盆】

(sea basin)海山や海嶺によって区切られた比較的平坦な深海底。日本列島の東側には北西太平洋海盆がある。

がいほん‐そく【外翻足】グワイ‥

足首の関節の異常のため足が外向きに固定され足底が外方に向かい、足の外側が床面から離れる状態。外反足。

かい‐まい【買米】カヒ‥

①江戸幕府が米価引上げのために江戸・大坂などの商人に命じて買い入れさせた米穀。

②買上げ米。

かい‐まい【回米・廻米】クワイ‥

①江戸時代、諸国の年貢米または商人米を江戸・大坂へ回送したこと。

②生産地から米市場に輸送されてきた米。入津米。

がい‐まい【外米】グワイ‥

外国産の米。外国から輸入した米。

かい‐まき【掻巻】

綿入れの夜着。〈[季]冬〉

かい‐まぎ・る【掻い紛る】

〔自下二〕

カキマギルの音便。

かい‐まく【開幕】

①幕をあけて芝居などを始めること。

②物事を始めること。事の始まること。「野球シーズンの―」

↔閉幕。

⇒かいまく‐げき【開幕劇】

がい‐まく【蓋膜】

担子菌類のきのこの最外層で袋になっている部分。成長につれて破れ去り、かさの表面の白斑や、柄の根元の「つぼ」として残る。

かいまく‐げき【開幕劇】

最初の開幕に演ずる一幕物の短い戯曲。

⇒かい‐まく【開幕】

かい‐まく・る【掻い捲る】

〔他四〕

(カキマクルの音便)まくりあげる。まくる。枕草子63「うへのきぬも、狩衣、袖―・りて」

かい‐まさぐ・る【掻いまさぐる】

〔他四〕

(カキマサグルの音便)まさぐる。手でもてあそぶ。枕草子33「よくさうぞくしたるずず、―・り」

かいま‐み【垣間見】

(カキマミの音便)かいまみること。物の透き間からのぞき見ること。源氏物語夕顔「かの惟光があづかりの―は」

かいま・みる【垣間見る】

〔他上一〕

(カキマミルの音便)物の透き間からこっそりとのぞき見る。竹取物語「ここかしこよりのぞき―・み、まどひあへり」。「地獄を―・みる思い」「実直な人柄が―・みられる逸話」

かいま・む【垣間む】

〔他四〕

「かいまみる」に同じ。大和物語「さて―・めば、われにはよくて見えしかど」

かいまわり‐ひん【買回り品】カヒマハリ‥

耐久消費財・呉服のように、品質・価格などを顧客が十分に比較検討して買い求める商品。↔最寄り品

かい‐まわ・る【掻い回る】‥マハル

〔自四〕

(カキマワルの音便)「まわる」を強めていう語。古今著聞集20「御車…辻を―・りける所を牛殊によく引きたりければ」

かい‐まん【海漫】

(白居易の新楽府「海漫々」の句から)大海。平家物語2「この御神は―のうろくづに縁を結ばせ給ふらん」

カイマン【caiman】

ワニの一種。中南米にメガネカイマンなど5種が分布。アリゲーターに似るが、性質はやや荒い。魚などの小動物を食べる。

メガネカイマン

提供:東京動物園協会

京べんけい・南京)となる。民国時代の省都。絹の刺繍は特産。人口79万6千(2000)。

かい‐ほう【解放】‥ハウ

解き放つこと。束縛を解いて自由にすること。「人質を―する」

⇒かいほう‐く【解放区】

⇒かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】

⇒かいほう‐れい【解放令】

かいほう【解放】‥ハウ

総合雑誌。1919年(大正8)吉野作造らを顧問に、赤松克麿らを編集協力者とし大鐙閣より発行。23年廃刊。傾向は急進的。25年山崎今朝弥を中心として第2次創刊。

かい‐ほう【解法】‥ハフ

問題を解く方法。

かい‐ほう【楷法】‥ハフ

楷書の書法。

かい‐ほう【潰崩】クワイ‥

ついえくずれること。崩潰。

かい‐ほう【懐抱】クワイハウ

①抱きしめること。特に、男女が抱き合うこと。今昔物語集10「妻め、将軍の衣を捕へてたちまちに―せむとす」

②ふところ。太平記30「同じく父母の―を出で」

③心に思っていること。抱懐。太平記1「一年の―を解く夜なれば」

かい‐ぼう【海防】‥バウ

海のまもり。海岸の防備。外敵が侵入するのを防ぐこと。

⇒かいぼう‐かん【海防艦】

⇒かいぼう‐ろん【海防論】

かい‐ぼう【海膨】‥バウ

大洋底の細長く続いた隆起部。海嶺かいれいに比べて傾斜のゆるやかなものをいう。東太平洋海膨など。

かい‐ぼう【解剖】

①生物体の一部または全部を解き開いて、その構造・各部間の関連を探究すること。解体。ふわけ。蘭学事始「彼の国―の書手に入りしことなれば」

②事物の条理をこまかに分析してこれを研究すること。二葉亭四迷、浮雲「想像弁別の両刀を執ツて種々にして此の気懸りなお勢の冷淡を―して見るに」

⇒かいぼう‐がく【解剖学】

⇒かいぼう‐さい【解剖祭】

がい‐ほう【外方】グワイハウ

そと側。外部。

がい‐ほう【外邦】グワイハウ

(→)外国に同じ。

がい‐ほう【外報】グワイ‥

外国からの通信報告。「―部」

がい‐ぼう【外防】グワイバウ

外国に対する防備。

がい‐ぼう【外貌】グワイバウ

①顔かたち。容貌。「いかつい―」

②外面の有様。ようす。外見。「―を飾る」

がい‐ぼう【概貌】‥バウ

大体の様子。

かいぼう‐がく【解剖学】

(anatomy)生物体内部の構造・機構を研究する学問。医学・生物学の基礎となる。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほう‐かん【開放感】‥ハウ‥

〔建〕(spaciousness)空間がひらけて見える感じ。空間が大きく見える感じ。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐かん【海防艦】‥バウ‥

沿岸防備や船団護衛を主要任務とする軍艦。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほう‐ぎょう【回峰行】クワイ‥ギヤウ

〔仏〕比叡山において、一日に山中を一周し、千日で終わる修行。平安中期より始まるという。

かいほう‐く【解放区】‥ハウ‥

①中国革命の過程において中国共産党の支配した地区の称。ソビエト区ともいう。→辺区。

②一般に、革命勢力の支配が確立した区域。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐けいざい【開放経済】‥ハウ‥

外国との経済取引が自由にできる国民経済体制。↔封鎖経済。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐けっかんけい【開放血管系】‥ハウ‥クワン‥

「血管系」参照。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐げん【開放弦】‥ハウ‥

(open string)バイオリンなどの弦楽器で、弦を途中で押さえない、調弦のままの弦。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐さい【解剖祭】

遺体を解剖に付した者のために行う慰霊祭。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほうせい‐けっかく【開放性結核】‥ハウ‥

患者の排泄物(例えば、肺結核では喀痰かくたん)中に結核菌が排出される結核症。感染源になりうる。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐せき【海泡石】‥ハウ‥

(Meerschaum ドイツ・sepiolite イギリス)緻密な土状または粘土状の鉱物。化学成分はマグネシウム・珪酸水。多孔質不透明で軽く、乾燥すれば水に浮く。灰白色ないし白色。パイプなどに製造する。セピオライト。

かいほう‐たいけい【開放体系】‥ハウ‥

〔経〕国際経済取引を含んだ国民経済のこと。開放体制。↔封鎖体系。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐てき【開放的】‥ハウ‥

①明るく隠しだてをしない性格であるさま。

②建物などが出入り自由であるさま。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】‥ハウ‥

(Teología de liberación スペイン)1960年代後半、中南米に現れたカトリック神学の新しい流れ。教会は民衆とともに歩むべきと説き、現世での貧困・搾取・差別から民衆を解放しようとする立場。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐は【海北派】

海北友松に始まる絵画の流派。子の友雪以下、幕末まで続く。

⇒かいほう【海北】

かいほう‐びょうとう【開放病棟】‥ハウビヤウ‥

精神病院で、入院患者が院外へ出入りするのを自由にした病棟。1970年代に日本でも普及。↔閉鎖病棟

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐ゆうしょう【海北友松】‥イウ‥

安土桃山時代の画家。海北派の祖。近江の人。狩野派に学び、のち宋・元の画法に則り、梁楷りょうかい風の減筆画などをよくした。建仁寺方丈襖絵ふすまえなど、彩色や水墨の障壁画・屏風絵に独特の筆をふるった。(1533〜1615)

⇒かいほう【海北】

かいほう‐れい【解放令】‥ハウ‥

えた・非人などの被差別身分を廃止し、職業の自由を認めた明治4年(1871)8月発布の太政官布告。賤称廃止令。

⇒かい‐ほう【解放】

かいぼう‐ろん【海防論】‥バウ‥

江戸後期、外国船艦の来航に直面し海防の整備を説いた主張。林子平「海国兵談」や工藤平助「赤蝦夷風説考」を始めとする。鎖国維持論と開国論に分かれた。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほ‐ぎょそん【海保漁村】

江戸後期の儒学者・考証学者。上総の人。大田錦城に考証学を学び、私塾を開く。佐倉藩儒、のち幕府医学館の儒学教授。著「漁村文話」は江戸時代の文章論の典型。(1798〜1866)

⇒かいほ【海保】

かいほく【海北】

姓氏の一つ。→かいほう。

⇒かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

江戸中期の国学者。大坂の人。契沖の高弟。著「万葉集類林」「万葉集師説」「万葉作者履歴」など。(1675〜1751)

⇒かいほく【海北】

かい‐ほ・す【掻い乾す】

〔他四〕

(カキホスの音便)水を汲み出して池・沼・溝などをひあがらせる。

かいほ‐せいりょう【海保青陵】

江戸後期の儒学者・経世思想家。名は皐鶴こうかく。通称、儀平。丹後宮津藩家老の子。諸国を遊歴して、君臣関係を商いの取引関係になぞらえ、藩営専売論を説くなど、実用的な学問を提唱した。著「稽古談」など。(1755〜1817)

→文献資料[稽古談]

⇒かいほ【海保】

かい‐ほそ・る【掻い細る】

〔自四〕

(カキホソルの音便)「ほそる」を強めていう語。源氏物語少女「やをら―・りて出で給ふ道に」

かい‐ほつ【開発】

⇒かいはつ。

⇒かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】

かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】‥リヤウ‥

平安中期以降、地方豪族などで、山林原野を私力で開墾して、その所有を認められた者。

⇒かい‐ほつ【開発】

かい‐ぼり【掻い掘り】

池・沼などの水を汲み出して干し、中の魚を捕ること。また、「井戸さらえ」にもいう。換掘かえぼり。換乾かえぼし。

かい‐ぼん【海盆】

(sea basin)海山や海嶺によって区切られた比較的平坦な深海底。日本列島の東側には北西太平洋海盆がある。

がいほん‐そく【外翻足】グワイ‥

足首の関節の異常のため足が外向きに固定され足底が外方に向かい、足の外側が床面から離れる状態。外反足。

かい‐まい【買米】カヒ‥

①江戸幕府が米価引上げのために江戸・大坂などの商人に命じて買い入れさせた米穀。

②買上げ米。

かい‐まい【回米・廻米】クワイ‥

①江戸時代、諸国の年貢米または商人米を江戸・大坂へ回送したこと。

②生産地から米市場に輸送されてきた米。入津米。

がい‐まい【外米】グワイ‥

外国産の米。外国から輸入した米。

かい‐まき【掻巻】

綿入れの夜着。〈[季]冬〉

かい‐まぎ・る【掻い紛る】

〔自下二〕

カキマギルの音便。

かい‐まく【開幕】

①幕をあけて芝居などを始めること。

②物事を始めること。事の始まること。「野球シーズンの―」

↔閉幕。

⇒かいまく‐げき【開幕劇】

がい‐まく【蓋膜】

担子菌類のきのこの最外層で袋になっている部分。成長につれて破れ去り、かさの表面の白斑や、柄の根元の「つぼ」として残る。

かいまく‐げき【開幕劇】

最初の開幕に演ずる一幕物の短い戯曲。

⇒かい‐まく【開幕】

かい‐まく・る【掻い捲る】

〔他四〕

(カキマクルの音便)まくりあげる。まくる。枕草子63「うへのきぬも、狩衣、袖―・りて」

かい‐まさぐ・る【掻いまさぐる】

〔他四〕

(カキマサグルの音便)まさぐる。手でもてあそぶ。枕草子33「よくさうぞくしたるずず、―・り」

かいま‐み【垣間見】

(カキマミの音便)かいまみること。物の透き間からのぞき見ること。源氏物語夕顔「かの惟光があづかりの―は」

かいま・みる【垣間見る】

〔他上一〕

(カキマミルの音便)物の透き間からこっそりとのぞき見る。竹取物語「ここかしこよりのぞき―・み、まどひあへり」。「地獄を―・みる思い」「実直な人柄が―・みられる逸話」

かいま・む【垣間む】

〔他四〕

「かいまみる」に同じ。大和物語「さて―・めば、われにはよくて見えしかど」

かいまわり‐ひん【買回り品】カヒマハリ‥

耐久消費財・呉服のように、品質・価格などを顧客が十分に比較検討して買い求める商品。↔最寄り品

かい‐まわ・る【掻い回る】‥マハル

〔自四〕

(カキマワルの音便)「まわる」を強めていう語。古今著聞集20「御車…辻を―・りける所を牛殊によく引きたりければ」

かい‐まん【海漫】

(白居易の新楽府「海漫々」の句から)大海。平家物語2「この御神は―のうろくづに縁を結ばせ給ふらん」

カイマン【caiman】

ワニの一種。中南米にメガネカイマンなど5種が分布。アリゲーターに似るが、性質はやや荒い。魚などの小動物を食べる。

メガネカイマン

提供:東京動物園協会

かい‐み【快味】クワイ‥

きもちのよい感じ。おもしろみ。

かい‐みゃく【戒脈】

〔仏〕戒の血脈。戒法を伝授して来た系譜。

かい‐みょう【戒名】‥ミヤウ

〔仏〕受戒の際に、出家者あるいは在家信者に与えられる名。本来生前に与えられるものであるが、平安末期から死者に対して与えられるようになった。法名。↔俗名

かい‐みょう【改名】‥ミヤウ

⇒かいめい

かい‐みん【快眠】クワイ‥

ここちよく眠ること。その眠り。

かい‐む【会務】クワイ‥

会の事務。

かい‐む【快夢】クワイ‥

こころよい夢。

かい‐む【怪夢】クワイ‥

怪しい夢。不思議な夢。

かい‐む【海霧】

海上に立つ霧。

かい‐む【皆無】

少しもないこと。物の全く存在しないこと。「勝つ見込みは―だ」「財産は―にひとしい」

かい‐む【槐夢】クワイ‥

(→)「南柯なんかの夢」に同じ。

がい‐む【外務】グワイ‥

①外国に関する政務。外国との交渉・折衝・交易などに関する事務。また、外務省の略。

②外部との折衝。

③外勤。「―員」

⇒がいむ‐きょう【外務卿】

⇒がいむ‐こうむいん【外務公務員】

⇒がいむ‐しょう【外務省】

⇒がいむ‐しょきせい【外務書記生】

⇒がいむ‐だいじん【外務大臣】

⇒がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】

がいむ‐きょう【外務卿】グワイ‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前における外務省の長官。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐こうむいん【外務公務員】グワイ‥ヰン

外務公務員法に規定する国家公務員。特命全権大使・特命全権公使・特派大使・政府代表・全権委員および政府代表・全権委員・特派大使の代理・顧問・随員などの総称。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょう【外務省】グワイ‥シヤウ

外交政策・通商航海・外交使節・条約その他対外関係事務に関する行政機関。外務大臣を長とする。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょきせい【外務書記生】グワイ‥

大使館・公使館・領事館などにあって庶務に従事した職員。1952年廃止。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐だいじん【外務大臣】グワイ‥

内閣各省大臣の一つ。外務省の長。外相。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】グワイ‥

通訳官の下位にあって英・仏・独以外の外国語通訳に従事した職員。

⇒がい‐む【外務】

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥

アクキガイ科の貝の分泌液から採取した紫色の染料。また、その色。古来、貴重な染料として珍重。帝王紫。

かい‐む・る【掻い群る】

〔自下二〕

(カキムルの音便)一所にあつまっている。群がる。落窪物語3「同じやうにさうぞきつつ―・れ―・れて出で来て」

かい‐めい【会盟】クワイ‥

会合してちかうこと。諸侯または使臣が相会して、盟約を行うこと。

かい‐めい【改名】

名を改めること。かいみょう。保元物語「同名悪しかりなむとて忠員と―せられて」

かい‐めい【海猽】

(Meerschweinchen ドイツ)モルモットの異称。

かい‐めい【海鳴】

⇒うみなり

かい‐めい【晦明】クワイ‥

暗いことと明るいこと。夜と昼。

かい‐めい【晦冥】クワイ‥

日の光が隠れて暗くなること。くらやみ。「天地―」

かい‐めい【開明】

人知開け、文化の進歩すること。文明開化。また、知識に明るく聡明なさま。

かい‐めい【階名】

音階の中の各音の名称。西洋音楽におけるド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、日本・中国の音楽における五声(宮きゅう・商・角・徴ち・羽)の類。各音の高さの相対的関係を表し、個々の音の高さを表す音名とは区別される。例えば(音名)ハ音はハ長調では(階名)ドであるが、ヘ長調では(階名)ソとなる。

かい‐めい【解明】

ときあかすこと。不明な点をはっきりさせること。「真相を―する」「原因の―」

かい‐めつ【壊滅・潰滅】クワイ‥

やぶれほろびること。こわれてなくなること。「大地震で町が―する」「―的打撃」

かい‐めん【改免・皆免】

①農作の豊凶を改め見て年貢を免ずること。

②ある期限内の貸借・質入などの契約の権利・義務を破棄せよとの制令を出すこと。徳政。日本永代蔵1「いつのころか諸国―の世の中すぐれて」

かい‐めん【海面】

海の表面。海上。

⇒かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】

⇒かいめん‐こうせい【海面更正】

⇒かいめん‐へんどう【海面変動】

かい‐めん【海綿】

①海綿動物の総称。

②角質海綿亜綱のモクヨクカイメン目の繊維状の骨格。海綿質から成り、細かい網状をなし、黄色。水分をよく吸い、洗浄・化粧・医療に広く用いる。沖縄近海などでも産するが、地中海産のものが最良質。スポンジ。

⇒かいめん‐しつ【海綿質】

⇒かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】

⇒かいめん‐たい【海綿体】

⇒かいめん‐てつ【海綿鉄】

⇒かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

かい‐めん【界面】

二つの物質の境の面。インターフェース。

⇒かいめん‐かがく【界面化学】

⇒かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】

⇒かいめん‐ちょうりょく【界面張力】

かい‐めん【開綿】

綿糸紡績の混打綿工程の一作業。綿の繊維をほぐし、短繊維と塵芥を除去する工程。「―機」

がい‐めん【外面】グワイ‥

外部に向いた面。そと側。うわべ。うわつら。「―を飾る」↔内面。

⇒がいめん‐てき【外面的】

かいめん‐かがく【界面化学】‥クワ‥

主として二つの相の境界面に関する物理的・化学的現象を研究する化学の一分科。表面張力・吸着・薄膜などを取り扱う。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】‥クワツ‥

(surfactant)強い表面活性を持つ物質。水に対しては石鹸・アルキル‐ベンゼン‐スルホン酸塩の類。分子内に親水性の部分と疎水性の部分とを合わせ持つ。洗剤・分散剤・乳化剤・起泡剤・帯電防止剤などとして用いる。表面活性剤。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】‥ゲフ

海で行う漁業。↔内水面漁業。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐こうせい【海面更正】‥カウ‥

気象要素(気圧・気温)や重力加速度の観測値を、観測地点直下の仮想的な海面高度の値にひき直す換算。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐しつ【海綿質】

海綿類の繊維状骨格をなす物質で、成分はヨウ素を含む硬蛋白質。また、広くは同じような海綿状構造を持つ物質の総称。動植物の組織や合成品のものを含む。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】‥ジヤウ‥

①柵状組織とともに葉肉を構成する組織。葉緑体をもつ。不規則な形の細胞が間隙をもって並んでいる。細胞間隙でガス交換を行い、柵状組織とともに光合成の重要な場となっている。

②海綿状の構造をもつ多孔質の組織。動物の海綿質や海綿体など。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐たい【海綿体】

陰茎の主体をなす組織。海綿状の構造の静脈性血管腔で、神経系の支配の下で、内部に血液を充して膨大(勃起)する。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐ちょうりょく【界面張力】‥チヤウ‥

2相の境界面で働く表面張力。

⇒かい‐めん【界面】

がいめん‐てき【外面的】グワイ‥

物事の外部や見かけに関すること。精神的・本質的なものに関しないこと。「―には平静を装う」

⇒がい‐めん【外面】

かいめん‐てつ【海綿鉄】

鉄鉱石または砂鉄をコークス粉・木炭などと混ぜ、比較的低温(約1000度)で還元して得られる多孔質海綿状の鉄塊。これを鍛錬すれば錬鉄となる。粒鉄よりも不純物が少なく優良鋼の原料、粉末冶金用原料などにする。スポンジ鉄。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

無脊椎動物の一門。外形は円筒状・樹枝状または不規則な団塊状など、体の下面で岩礁その他のものに付着。水は体壁の小孔から体内に入って胃腔に通じ、上端の大孔から体外に出される。神経・消化管などの器官はない。ほとんどすべてが海産。他の後生動物に対して側生動物ともいう。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐へんどう【海面変動】

海水の量や海の容積の変化によって地球全体で生じる海面の昇降。氷期に低下し、間氷期に上昇する氷河性海面変動など。海面変化。

⇒かい‐めん【海面】

かい‐もう【開毛】

毛糸紡績・紡毛紡績において、洗毛工程の次に、獣毛から不純物を除去し、各繊維を1本ずつにほぐす工程。「―機」

がい‐もうこ【外蒙古】グワイ‥

モンゴルのゴビ砂漠以北の地。そともうこ。→モンゴル→モンゴル国

かいもう‐ぶ【回盲部】クワイマウ‥

小腸から大腸への移行部。回腸の末端・盲腸・虫垂、および結腸の起始部を含む。

かい‐もく【開目】

目が開くこと。狂言、川上「あはれ地蔵菩薩のお蔭を以て、再び―なされて下され」

かい‐もく【皆目】

〔副〕

(多く下に打消の語を伴う)全く。全然。「―見当がつかない」

かいもくしょう【開目抄】‥セウ

日蓮の著。2巻。1272年(文永9)佐渡で執筆。法華経こそ最高の経典であること、それを末法に弘める法華経の行者としての自覚などを述べたもの。

→文献資料[開目抄]

かい‐もち【買持】カヒ‥

①買って所持していること。

②清算取引や信用取引で買い付けて、まだ転売しない買建玉かいだてぎょく。または買い入れた現物で手持にしているもの。

③買為替合計が売為替合計を超えている状態。

⇒かいもち‐まい【買持米】

かい‐もち【掻餅】

(→)「かいもちい」に同じ。宇治拾遺物語1「児ちごの―するに空寝そらねしたる事」

かい‐もちい【掻餅】‥モチヒ

(カキモチイの音便)飯の餅。牡丹餅ぼたもちの類。一説、そばがき。宇治拾遺物語1「僧たち宵のつれづれに、いざ―せむといひけるを」

かいもち‐まい【買持米】カヒ‥

江戸幕府が米価維持のため町人に許可して買持にさせた米。

⇒かい‐もち【買持】

かい‐もと【垣下】

(カキモトの音便)饗宴の時、主人を助けてとりもちする相伴しょうばん人。接伴。えんが。

⇒かいもと‐あるじ【垣下饗】

かいもと‐あるじ【垣下饗】

垣下えんがの座について饗応を受けること。源氏物語少女「おほし―甚だひざうに侍りたうぶ」

⇒かい‐もと【垣下】

かい‐もとお・れる【掻い回れる】‥モトホレル

〔自下一〕

(カキモトオレルの音便)めぐる。吹きまわる。狂言、金岡「恋風が来ては、たもとに―・れて」

かい‐もどし【買戻し】カヒ‥

①いったん売り渡した物をまた買い取ること。

②不動産などの売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主に対してその売渡代金および契約の費用を償還してそれを取り戻すこと。

③取引所の売買取引で、いったん売ったものを受渡期日前に買って、現物の引渡しをしないこと。買埋かいうめ。

⇒かいもどし‐けいやく【買戻し契約】

⇒かいもどし‐けん【買戻し権】

かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥

「買戻し」2の契約。普通、売買契約と同時に登記する。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥

不動産の売主が買戻しの特約によって売買契約を解除し、不動産を取り戻し得る権利。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かい‐もど・す【買い戻す】カヒ‥

〔他五〕

いったん売り渡したものをまた買い取る。買い返す。「田地を―・す」

かい‐もと・める【買い求める】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひもと・む(下二)

買って自分のものとする。購求する。

かい‐もの【買物】カヒ‥

①物を買うこと。また、買い入れた物。「―に行く」

②買って得をする物。「これは―だった」

⇒かいもの‐つかい【買物使】

かいもの‐つかい【買物使】カヒ‥ツカヒ

武家時代、主人の台所・賄まかない方などに用いる品物を買い入れた役人。

⇒かい‐もの【買物】

かい‐もん【回文・廻文】クワイ‥

⇒かいぶん

かい‐もん【戒文】

戒律の条文。

かい‐もん【海門】

両側から陸地の迫っている海の通路。瀬戸せと。海峡。

かい‐もん【開門】

門を開くこと。

かい‐もん【開聞】

世阿弥の用語。文句と節がぴったり融合して見物人に感動を起こさせる一曲のやま。三道「理曲二聞を一音の感に現はす境を―と名付く」↔開眼かいげん3

かい‐もん【槐門】クワイ‥

大臣の別称。浜太郎、折矢柄「大塔宮を初めとし奉り―清華の方々」→槐位。

⇒かいもん‐きょくろ【槐門棘路】

かいもん‐きょくろ【槐門棘路】クワイ‥

三公と九卿きゅうけい。→槐棘かいきょく

⇒かい‐もん【槐門】

かいもん‐だけ【開聞岳】

鹿児島県、薩摩半島南東端に位置する二重式成層火山。標高924メートル。鹿児島湾に入る船の目標として、古くから「海門の山」として崇められた。薩摩富士。

開聞岳

撮影:山梨勝弘

かい‐み【快味】クワイ‥

きもちのよい感じ。おもしろみ。

かい‐みゃく【戒脈】

〔仏〕戒の血脈。戒法を伝授して来た系譜。

かい‐みょう【戒名】‥ミヤウ

〔仏〕受戒の際に、出家者あるいは在家信者に与えられる名。本来生前に与えられるものであるが、平安末期から死者に対して与えられるようになった。法名。↔俗名

かい‐みょう【改名】‥ミヤウ

⇒かいめい

かい‐みん【快眠】クワイ‥

ここちよく眠ること。その眠り。

かい‐む【会務】クワイ‥

会の事務。

かい‐む【快夢】クワイ‥

こころよい夢。

かい‐む【怪夢】クワイ‥

怪しい夢。不思議な夢。

かい‐む【海霧】

海上に立つ霧。

かい‐む【皆無】

少しもないこと。物の全く存在しないこと。「勝つ見込みは―だ」「財産は―にひとしい」

かい‐む【槐夢】クワイ‥

(→)「南柯なんかの夢」に同じ。

がい‐む【外務】グワイ‥

①外国に関する政務。外国との交渉・折衝・交易などに関する事務。また、外務省の略。

②外部との折衝。

③外勤。「―員」

⇒がいむ‐きょう【外務卿】

⇒がいむ‐こうむいん【外務公務員】

⇒がいむ‐しょう【外務省】

⇒がいむ‐しょきせい【外務書記生】

⇒がいむ‐だいじん【外務大臣】

⇒がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】

がいむ‐きょう【外務卿】グワイ‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前における外務省の長官。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐こうむいん【外務公務員】グワイ‥ヰン

外務公務員法に規定する国家公務員。特命全権大使・特命全権公使・特派大使・政府代表・全権委員および政府代表・全権委員・特派大使の代理・顧問・随員などの総称。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょう【外務省】グワイ‥シヤウ

外交政策・通商航海・外交使節・条約その他対外関係事務に関する行政機関。外務大臣を長とする。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょきせい【外務書記生】グワイ‥

大使館・公使館・領事館などにあって庶務に従事した職員。1952年廃止。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐だいじん【外務大臣】グワイ‥

内閣各省大臣の一つ。外務省の長。外相。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】グワイ‥

通訳官の下位にあって英・仏・独以外の外国語通訳に従事した職員。

⇒がい‐む【外務】

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥

アクキガイ科の貝の分泌液から採取した紫色の染料。また、その色。古来、貴重な染料として珍重。帝王紫。

かい‐む・る【掻い群る】

〔自下二〕

(カキムルの音便)一所にあつまっている。群がる。落窪物語3「同じやうにさうぞきつつ―・れ―・れて出で来て」

かい‐めい【会盟】クワイ‥

会合してちかうこと。諸侯または使臣が相会して、盟約を行うこと。

かい‐めい【改名】

名を改めること。かいみょう。保元物語「同名悪しかりなむとて忠員と―せられて」

かい‐めい【海猽】

(Meerschweinchen ドイツ)モルモットの異称。

かい‐めい【海鳴】

⇒うみなり

かい‐めい【晦明】クワイ‥

暗いことと明るいこと。夜と昼。

かい‐めい【晦冥】クワイ‥

日の光が隠れて暗くなること。くらやみ。「天地―」

かい‐めい【開明】

人知開け、文化の進歩すること。文明開化。また、知識に明るく聡明なさま。

かい‐めい【階名】

音階の中の各音の名称。西洋音楽におけるド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、日本・中国の音楽における五声(宮きゅう・商・角・徴ち・羽)の類。各音の高さの相対的関係を表し、個々の音の高さを表す音名とは区別される。例えば(音名)ハ音はハ長調では(階名)ドであるが、ヘ長調では(階名)ソとなる。

かい‐めい【解明】

ときあかすこと。不明な点をはっきりさせること。「真相を―する」「原因の―」

かい‐めつ【壊滅・潰滅】クワイ‥

やぶれほろびること。こわれてなくなること。「大地震で町が―する」「―的打撃」

かい‐めん【改免・皆免】

①農作の豊凶を改め見て年貢を免ずること。

②ある期限内の貸借・質入などの契約の権利・義務を破棄せよとの制令を出すこと。徳政。日本永代蔵1「いつのころか諸国―の世の中すぐれて」

かい‐めん【海面】

海の表面。海上。

⇒かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】

⇒かいめん‐こうせい【海面更正】

⇒かいめん‐へんどう【海面変動】

かい‐めん【海綿】

①海綿動物の総称。

②角質海綿亜綱のモクヨクカイメン目の繊維状の骨格。海綿質から成り、細かい網状をなし、黄色。水分をよく吸い、洗浄・化粧・医療に広く用いる。沖縄近海などでも産するが、地中海産のものが最良質。スポンジ。

⇒かいめん‐しつ【海綿質】

⇒かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】

⇒かいめん‐たい【海綿体】

⇒かいめん‐てつ【海綿鉄】

⇒かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

かい‐めん【界面】

二つの物質の境の面。インターフェース。

⇒かいめん‐かがく【界面化学】

⇒かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】

⇒かいめん‐ちょうりょく【界面張力】

かい‐めん【開綿】

綿糸紡績の混打綿工程の一作業。綿の繊維をほぐし、短繊維と塵芥を除去する工程。「―機」

がい‐めん【外面】グワイ‥

外部に向いた面。そと側。うわべ。うわつら。「―を飾る」↔内面。

⇒がいめん‐てき【外面的】

かいめん‐かがく【界面化学】‥クワ‥

主として二つの相の境界面に関する物理的・化学的現象を研究する化学の一分科。表面張力・吸着・薄膜などを取り扱う。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】‥クワツ‥

(surfactant)強い表面活性を持つ物質。水に対しては石鹸・アルキル‐ベンゼン‐スルホン酸塩の類。分子内に親水性の部分と疎水性の部分とを合わせ持つ。洗剤・分散剤・乳化剤・起泡剤・帯電防止剤などとして用いる。表面活性剤。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】‥ゲフ

海で行う漁業。↔内水面漁業。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐こうせい【海面更正】‥カウ‥

気象要素(気圧・気温)や重力加速度の観測値を、観測地点直下の仮想的な海面高度の値にひき直す換算。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐しつ【海綿質】

海綿類の繊維状骨格をなす物質で、成分はヨウ素を含む硬蛋白質。また、広くは同じような海綿状構造を持つ物質の総称。動植物の組織や合成品のものを含む。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】‥ジヤウ‥

①柵状組織とともに葉肉を構成する組織。葉緑体をもつ。不規則な形の細胞が間隙をもって並んでいる。細胞間隙でガス交換を行い、柵状組織とともに光合成の重要な場となっている。

②海綿状の構造をもつ多孔質の組織。動物の海綿質や海綿体など。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐たい【海綿体】

陰茎の主体をなす組織。海綿状の構造の静脈性血管腔で、神経系の支配の下で、内部に血液を充して膨大(勃起)する。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐ちょうりょく【界面張力】‥チヤウ‥

2相の境界面で働く表面張力。

⇒かい‐めん【界面】

がいめん‐てき【外面的】グワイ‥

物事の外部や見かけに関すること。精神的・本質的なものに関しないこと。「―には平静を装う」

⇒がい‐めん【外面】

かいめん‐てつ【海綿鉄】

鉄鉱石または砂鉄をコークス粉・木炭などと混ぜ、比較的低温(約1000度)で還元して得られる多孔質海綿状の鉄塊。これを鍛錬すれば錬鉄となる。粒鉄よりも不純物が少なく優良鋼の原料、粉末冶金用原料などにする。スポンジ鉄。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

無脊椎動物の一門。外形は円筒状・樹枝状または不規則な団塊状など、体の下面で岩礁その他のものに付着。水は体壁の小孔から体内に入って胃腔に通じ、上端の大孔から体外に出される。神経・消化管などの器官はない。ほとんどすべてが海産。他の後生動物に対して側生動物ともいう。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐へんどう【海面変動】

海水の量や海の容積の変化によって地球全体で生じる海面の昇降。氷期に低下し、間氷期に上昇する氷河性海面変動など。海面変化。

⇒かい‐めん【海面】

かい‐もう【開毛】

毛糸紡績・紡毛紡績において、洗毛工程の次に、獣毛から不純物を除去し、各繊維を1本ずつにほぐす工程。「―機」

がい‐もうこ【外蒙古】グワイ‥

モンゴルのゴビ砂漠以北の地。そともうこ。→モンゴル→モンゴル国

かいもう‐ぶ【回盲部】クワイマウ‥

小腸から大腸への移行部。回腸の末端・盲腸・虫垂、および結腸の起始部を含む。

かい‐もく【開目】

目が開くこと。狂言、川上「あはれ地蔵菩薩のお蔭を以て、再び―なされて下され」

かい‐もく【皆目】

〔副〕

(多く下に打消の語を伴う)全く。全然。「―見当がつかない」

かいもくしょう【開目抄】‥セウ

日蓮の著。2巻。1272年(文永9)佐渡で執筆。法華経こそ最高の経典であること、それを末法に弘める法華経の行者としての自覚などを述べたもの。

→文献資料[開目抄]

かい‐もち【買持】カヒ‥

①買って所持していること。

②清算取引や信用取引で買い付けて、まだ転売しない買建玉かいだてぎょく。または買い入れた現物で手持にしているもの。

③買為替合計が売為替合計を超えている状態。

⇒かいもち‐まい【買持米】

かい‐もち【掻餅】

(→)「かいもちい」に同じ。宇治拾遺物語1「児ちごの―するに空寝そらねしたる事」

かい‐もちい【掻餅】‥モチヒ

(カキモチイの音便)飯の餅。牡丹餅ぼたもちの類。一説、そばがき。宇治拾遺物語1「僧たち宵のつれづれに、いざ―せむといひけるを」

かいもち‐まい【買持米】カヒ‥

江戸幕府が米価維持のため町人に許可して買持にさせた米。

⇒かい‐もち【買持】

かい‐もと【垣下】

(カキモトの音便)饗宴の時、主人を助けてとりもちする相伴しょうばん人。接伴。えんが。

⇒かいもと‐あるじ【垣下饗】

かいもと‐あるじ【垣下饗】

垣下えんがの座について饗応を受けること。源氏物語少女「おほし―甚だひざうに侍りたうぶ」

⇒かい‐もと【垣下】

かい‐もとお・れる【掻い回れる】‥モトホレル

〔自下一〕

(カキモトオレルの音便)めぐる。吹きまわる。狂言、金岡「恋風が来ては、たもとに―・れて」

かい‐もどし【買戻し】カヒ‥

①いったん売り渡した物をまた買い取ること。

②不動産などの売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主に対してその売渡代金および契約の費用を償還してそれを取り戻すこと。

③取引所の売買取引で、いったん売ったものを受渡期日前に買って、現物の引渡しをしないこと。買埋かいうめ。

⇒かいもどし‐けいやく【買戻し契約】

⇒かいもどし‐けん【買戻し権】

かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥

「買戻し」2の契約。普通、売買契約と同時に登記する。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥

不動産の売主が買戻しの特約によって売買契約を解除し、不動産を取り戻し得る権利。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かい‐もど・す【買い戻す】カヒ‥

〔他五〕

いったん売り渡したものをまた買い取る。買い返す。「田地を―・す」

かい‐もと・める【買い求める】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひもと・む(下二)

買って自分のものとする。購求する。

かい‐もの【買物】カヒ‥

①物を買うこと。また、買い入れた物。「―に行く」

②買って得をする物。「これは―だった」

⇒かいもの‐つかい【買物使】

かいもの‐つかい【買物使】カヒ‥ツカヒ

武家時代、主人の台所・賄まかない方などに用いる品物を買い入れた役人。

⇒かい‐もの【買物】

かい‐もん【回文・廻文】クワイ‥

⇒かいぶん

かい‐もん【戒文】

戒律の条文。

かい‐もん【海門】

両側から陸地の迫っている海の通路。瀬戸せと。海峡。

かい‐もん【開門】

門を開くこと。

かい‐もん【開聞】

世阿弥の用語。文句と節がぴったり融合して見物人に感動を起こさせる一曲のやま。三道「理曲二聞を一音の感に現はす境を―と名付く」↔開眼かいげん3

かい‐もん【槐門】クワイ‥

大臣の別称。浜太郎、折矢柄「大塔宮を初めとし奉り―清華の方々」→槐位。

⇒かいもん‐きょくろ【槐門棘路】

かいもん‐きょくろ【槐門棘路】クワイ‥

三公と九卿きゅうけい。→槐棘かいきょく

⇒かい‐もん【槐門】

かいもん‐だけ【開聞岳】

鹿児島県、薩摩半島南東端に位置する二重式成層火山。標高924メートル。鹿児島湾に入る船の目標として、古くから「海門の山」として崇められた。薩摩富士。

開聞岳

撮影:山梨勝弘

かい‐や【飼屋】カヒ‥

蚕を飼う小屋。蚕室。〈[季]春〉。猿蓑「はひいでよ―が下の蟇ひきの声」(芭蕉)

がい‐や【外野】グワイ‥

①野球場で、ダイヤモンド(内野)の後方のグラウンドで、ファウル‐ラインの内側。アウト‐フィールド。また、外野手の略。↔内野。

②1に面した観客席。外野席。

③転じて、その物事に直接的な関係を持たない者。部外者。「―がうるさい」

⇒がいや‐しゅ【外野手】

かい‐やい

〔感〕

(上方語。「そうかいやい」の略)そうかい。そうですかい。東海道中膝栗毛6「『一条、猪熊通り、東へ入る所じやはい』『―』」

かい‐やき【貝焼】カヒ‥

①貝類を貝殻のついたままで焼くこと。

②貝殻にのせて食物を焼く調理法。〈[季]冬〉

かい‐やく【改訳】

翻訳し直すこと。

かい‐やく【解約】

①約束をとくこと。契約を解除すること。「保険の―」

②取引所における売買を当事者双方の合意によって解除すること。

⇒かいやく‐てつけ【解約手付】

かいやくご【華夷訳語】クワ‥

中国の明・清時代、14世紀から18〜19世紀にわたり国の外交機関により編纂された中国語と外国語との対訳辞書。モンゴル語・女真語・朝鮮語・日本語などのものがある。

かい‐やくじょう【買約定】カヒ‥ヂヤウ

買いの注文をして取引が成立すること。

かいやく‐てつけ【解約手付】

〔法〕契約で、一方の当事者が契約の履行に着手するまでは、手付の交付者はその手付を放棄して、手付の受領者はその倍額を償還して、契約を解除しうる性質の手付。

⇒かい‐やく【解約】

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥

(「蜃楼」の訓読語。「蜃」はオオハマグリの意)蜃気楼のこと。〈書言字考節用集〉。伊良子清白、孔雀船「潮うしおに異香薫くんずれば、海に微妙みみょうの蜃気楼かいやぐら」

がいや‐しゅ【外野手】グワイ‥

野球で、外野を守る選手。左翼手・中堅手・右翼手の総称。外野。アウト‐フィールダー。↔内野手

⇒がい‐や【外野】

かい‐や・る【掻い遣る】

〔他四〕

(カキヤルの音便)

①手ではらいのける。

②遣る。与える。狂言、吃り「をがせを酒手の質に―・り」

かい‐ゆ【快癒】クワイ‥

病気やけががすっかりよくなること。全快。本復ほんぷく。

かい‐ゆ【誨諭】クワイ‥

教えさとすこと。

かい‐や【飼屋】カヒ‥

蚕を飼う小屋。蚕室。〈[季]春〉。猿蓑「はひいでよ―が下の蟇ひきの声」(芭蕉)

がい‐や【外野】グワイ‥

①野球場で、ダイヤモンド(内野)の後方のグラウンドで、ファウル‐ラインの内側。アウト‐フィールド。また、外野手の略。↔内野。

②1に面した観客席。外野席。

③転じて、その物事に直接的な関係を持たない者。部外者。「―がうるさい」

⇒がいや‐しゅ【外野手】

かい‐やい

〔感〕

(上方語。「そうかいやい」の略)そうかい。そうですかい。東海道中膝栗毛6「『一条、猪熊通り、東へ入る所じやはい』『―』」

かい‐やき【貝焼】カヒ‥

①貝類を貝殻のついたままで焼くこと。

②貝殻にのせて食物を焼く調理法。〈[季]冬〉

かい‐やく【改訳】

翻訳し直すこと。

かい‐やく【解約】

①約束をとくこと。契約を解除すること。「保険の―」

②取引所における売買を当事者双方の合意によって解除すること。

⇒かいやく‐てつけ【解約手付】

かいやくご【華夷訳語】クワ‥

中国の明・清時代、14世紀から18〜19世紀にわたり国の外交機関により編纂された中国語と外国語との対訳辞書。モンゴル語・女真語・朝鮮語・日本語などのものがある。

かい‐やくじょう【買約定】カヒ‥ヂヤウ

買いの注文をして取引が成立すること。

かいやく‐てつけ【解約手付】

〔法〕契約で、一方の当事者が契約の履行に着手するまでは、手付の交付者はその手付を放棄して、手付の受領者はその倍額を償還して、契約を解除しうる性質の手付。

⇒かい‐やく【解約】

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥

(「蜃楼」の訓読語。「蜃」はオオハマグリの意)蜃気楼のこと。〈書言字考節用集〉。伊良子清白、孔雀船「潮うしおに異香薫くんずれば、海に微妙みみょうの蜃気楼かいやぐら」

がいや‐しゅ【外野手】グワイ‥

野球で、外野を守る選手。左翼手・中堅手・右翼手の総称。外野。アウト‐フィールダー。↔内野手

⇒がい‐や【外野】

かい‐や・る【掻い遣る】

〔他四〕

(カキヤルの音便)

①手ではらいのける。

②遣る。与える。狂言、吃り「をがせを酒手の質に―・り」

かい‐ゆ【快癒】クワイ‥

病気やけががすっかりよくなること。全快。本復ほんぷく。

かい‐ゆ【誨諭】クワイ‥

教えさとすこと。

京べんけい・南京)となる。民国時代の省都。絹の刺繍は特産。人口79万6千(2000)。

かい‐ほう【解放】‥ハウ

解き放つこと。束縛を解いて自由にすること。「人質を―する」

⇒かいほう‐く【解放区】

⇒かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】

⇒かいほう‐れい【解放令】

かいほう【解放】‥ハウ

総合雑誌。1919年(大正8)吉野作造らを顧問に、赤松克麿らを編集協力者とし大鐙閣より発行。23年廃刊。傾向は急進的。25年山崎今朝弥を中心として第2次創刊。

かい‐ほう【解法】‥ハフ

問題を解く方法。

かい‐ほう【楷法】‥ハフ

楷書の書法。

かい‐ほう【潰崩】クワイ‥

ついえくずれること。崩潰。

かい‐ほう【懐抱】クワイハウ

①抱きしめること。特に、男女が抱き合うこと。今昔物語集10「妻め、将軍の衣を捕へてたちまちに―せむとす」

②ふところ。太平記30「同じく父母の―を出で」

③心に思っていること。抱懐。太平記1「一年の―を解く夜なれば」

かい‐ぼう【海防】‥バウ

海のまもり。海岸の防備。外敵が侵入するのを防ぐこと。

⇒かいぼう‐かん【海防艦】

⇒かいぼう‐ろん【海防論】

かい‐ぼう【海膨】‥バウ

大洋底の細長く続いた隆起部。海嶺かいれいに比べて傾斜のゆるやかなものをいう。東太平洋海膨など。

かい‐ぼう【解剖】

①生物体の一部または全部を解き開いて、その構造・各部間の関連を探究すること。解体。ふわけ。蘭学事始「彼の国―の書手に入りしことなれば」

②事物の条理をこまかに分析してこれを研究すること。二葉亭四迷、浮雲「想像弁別の両刀を執ツて種々にして此の気懸りなお勢の冷淡を―して見るに」

⇒かいぼう‐がく【解剖学】

⇒かいぼう‐さい【解剖祭】

がい‐ほう【外方】グワイハウ

そと側。外部。

がい‐ほう【外邦】グワイハウ

(→)外国に同じ。

がい‐ほう【外報】グワイ‥

外国からの通信報告。「―部」

がい‐ぼう【外防】グワイバウ

外国に対する防備。

がい‐ぼう【外貌】グワイバウ

①顔かたち。容貌。「いかつい―」

②外面の有様。ようす。外見。「―を飾る」

がい‐ぼう【概貌】‥バウ

大体の様子。

かいぼう‐がく【解剖学】

(anatomy)生物体内部の構造・機構を研究する学問。医学・生物学の基礎となる。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほう‐かん【開放感】‥ハウ‥

〔建〕(spaciousness)空間がひらけて見える感じ。空間が大きく見える感じ。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐かん【海防艦】‥バウ‥

沿岸防備や船団護衛を主要任務とする軍艦。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほう‐ぎょう【回峰行】クワイ‥ギヤウ

〔仏〕比叡山において、一日に山中を一周し、千日で終わる修行。平安中期より始まるという。

かいほう‐く【解放区】‥ハウ‥

①中国革命の過程において中国共産党の支配した地区の称。ソビエト区ともいう。→辺区。

②一般に、革命勢力の支配が確立した区域。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐けいざい【開放経済】‥ハウ‥

外国との経済取引が自由にできる国民経済体制。↔封鎖経済。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐けっかんけい【開放血管系】‥ハウ‥クワン‥

「血管系」参照。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐げん【開放弦】‥ハウ‥

(open string)バイオリンなどの弦楽器で、弦を途中で押さえない、調弦のままの弦。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐さい【解剖祭】

遺体を解剖に付した者のために行う慰霊祭。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほうせい‐けっかく【開放性結核】‥ハウ‥

患者の排泄物(例えば、肺結核では喀痰かくたん)中に結核菌が排出される結核症。感染源になりうる。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐せき【海泡石】‥ハウ‥

(Meerschaum ドイツ・sepiolite イギリス)緻密な土状または粘土状の鉱物。化学成分はマグネシウム・珪酸水。多孔質不透明で軽く、乾燥すれば水に浮く。灰白色ないし白色。パイプなどに製造する。セピオライト。

かいほう‐たいけい【開放体系】‥ハウ‥

〔経〕国際経済取引を含んだ国民経済のこと。開放体制。↔封鎖体系。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐てき【開放的】‥ハウ‥

①明るく隠しだてをしない性格であるさま。

②建物などが出入り自由であるさま。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】‥ハウ‥

(Teología de liberación スペイン)1960年代後半、中南米に現れたカトリック神学の新しい流れ。教会は民衆とともに歩むべきと説き、現世での貧困・搾取・差別から民衆を解放しようとする立場。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐は【海北派】

海北友松に始まる絵画の流派。子の友雪以下、幕末まで続く。

⇒かいほう【海北】

かいほう‐びょうとう【開放病棟】‥ハウビヤウ‥

精神病院で、入院患者が院外へ出入りするのを自由にした病棟。1970年代に日本でも普及。↔閉鎖病棟

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐ゆうしょう【海北友松】‥イウ‥

安土桃山時代の画家。海北派の祖。近江の人。狩野派に学び、のち宋・元の画法に則り、梁楷りょうかい風の減筆画などをよくした。建仁寺方丈襖絵ふすまえなど、彩色や水墨の障壁画・屏風絵に独特の筆をふるった。(1533〜1615)

⇒かいほう【海北】

かいほう‐れい【解放令】‥ハウ‥

えた・非人などの被差別身分を廃止し、職業の自由を認めた明治4年(1871)8月発布の太政官布告。賤称廃止令。

⇒かい‐ほう【解放】

かいぼう‐ろん【海防論】‥バウ‥

江戸後期、外国船艦の来航に直面し海防の整備を説いた主張。林子平「海国兵談」や工藤平助「赤蝦夷風説考」を始めとする。鎖国維持論と開国論に分かれた。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほ‐ぎょそん【海保漁村】

江戸後期の儒学者・考証学者。上総の人。大田錦城に考証学を学び、私塾を開く。佐倉藩儒、のち幕府医学館の儒学教授。著「漁村文話」は江戸時代の文章論の典型。(1798〜1866)

⇒かいほ【海保】

かいほく【海北】

姓氏の一つ。→かいほう。

⇒かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

江戸中期の国学者。大坂の人。契沖の高弟。著「万葉集類林」「万葉集師説」「万葉作者履歴」など。(1675〜1751)

⇒かいほく【海北】

かい‐ほ・す【掻い乾す】

〔他四〕

(カキホスの音便)水を汲み出して池・沼・溝などをひあがらせる。

かいほ‐せいりょう【海保青陵】

江戸後期の儒学者・経世思想家。名は皐鶴こうかく。通称、儀平。丹後宮津藩家老の子。諸国を遊歴して、君臣関係を商いの取引関係になぞらえ、藩営専売論を説くなど、実用的な学問を提唱した。著「稽古談」など。(1755〜1817)

→文献資料[稽古談]

⇒かいほ【海保】

かい‐ほそ・る【掻い細る】

〔自四〕

(カキホソルの音便)「ほそる」を強めていう語。源氏物語少女「やをら―・りて出で給ふ道に」

かい‐ほつ【開発】

⇒かいはつ。

⇒かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】

かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】‥リヤウ‥

平安中期以降、地方豪族などで、山林原野を私力で開墾して、その所有を認められた者。

⇒かい‐ほつ【開発】

かい‐ぼり【掻い掘り】

池・沼などの水を汲み出して干し、中の魚を捕ること。また、「井戸さらえ」にもいう。換掘かえぼり。換乾かえぼし。

かい‐ぼん【海盆】

(sea basin)海山や海嶺によって区切られた比較的平坦な深海底。日本列島の東側には北西太平洋海盆がある。

がいほん‐そく【外翻足】グワイ‥

足首の関節の異常のため足が外向きに固定され足底が外方に向かい、足の外側が床面から離れる状態。外反足。

かい‐まい【買米】カヒ‥

①江戸幕府が米価引上げのために江戸・大坂などの商人に命じて買い入れさせた米穀。

②買上げ米。

かい‐まい【回米・廻米】クワイ‥

①江戸時代、諸国の年貢米または商人米を江戸・大坂へ回送したこと。

②生産地から米市場に輸送されてきた米。入津米。

がい‐まい【外米】グワイ‥

外国産の米。外国から輸入した米。

かい‐まき【掻巻】

綿入れの夜着。〈[季]冬〉

かい‐まぎ・る【掻い紛る】

〔自下二〕

カキマギルの音便。

かい‐まく【開幕】

①幕をあけて芝居などを始めること。

②物事を始めること。事の始まること。「野球シーズンの―」

↔閉幕。

⇒かいまく‐げき【開幕劇】

がい‐まく【蓋膜】

担子菌類のきのこの最外層で袋になっている部分。成長につれて破れ去り、かさの表面の白斑や、柄の根元の「つぼ」として残る。

かいまく‐げき【開幕劇】

最初の開幕に演ずる一幕物の短い戯曲。

⇒かい‐まく【開幕】

かい‐まく・る【掻い捲る】

〔他四〕

(カキマクルの音便)まくりあげる。まくる。枕草子63「うへのきぬも、狩衣、袖―・りて」

かい‐まさぐ・る【掻いまさぐる】

〔他四〕

(カキマサグルの音便)まさぐる。手でもてあそぶ。枕草子33「よくさうぞくしたるずず、―・り」

かいま‐み【垣間見】

(カキマミの音便)かいまみること。物の透き間からのぞき見ること。源氏物語夕顔「かの惟光があづかりの―は」

かいま・みる【垣間見る】

〔他上一〕

(カキマミルの音便)物の透き間からこっそりとのぞき見る。竹取物語「ここかしこよりのぞき―・み、まどひあへり」。「地獄を―・みる思い」「実直な人柄が―・みられる逸話」

かいま・む【垣間む】

〔他四〕

「かいまみる」に同じ。大和物語「さて―・めば、われにはよくて見えしかど」

かいまわり‐ひん【買回り品】カヒマハリ‥

耐久消費財・呉服のように、品質・価格などを顧客が十分に比較検討して買い求める商品。↔最寄り品

かい‐まわ・る【掻い回る】‥マハル

〔自四〕

(カキマワルの音便)「まわる」を強めていう語。古今著聞集20「御車…辻を―・りける所を牛殊によく引きたりければ」

かい‐まん【海漫】

(白居易の新楽府「海漫々」の句から)大海。平家物語2「この御神は―のうろくづに縁を結ばせ給ふらん」

カイマン【caiman】

ワニの一種。中南米にメガネカイマンなど5種が分布。アリゲーターに似るが、性質はやや荒い。魚などの小動物を食べる。

メガネカイマン

提供:東京動物園協会

京べんけい・南京)となる。民国時代の省都。絹の刺繍は特産。人口79万6千(2000)。

かい‐ほう【解放】‥ハウ

解き放つこと。束縛を解いて自由にすること。「人質を―する」

⇒かいほう‐く【解放区】

⇒かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】

⇒かいほう‐れい【解放令】

かいほう【解放】‥ハウ

総合雑誌。1919年(大正8)吉野作造らを顧問に、赤松克麿らを編集協力者とし大鐙閣より発行。23年廃刊。傾向は急進的。25年山崎今朝弥を中心として第2次創刊。

かい‐ほう【解法】‥ハフ

問題を解く方法。

かい‐ほう【楷法】‥ハフ

楷書の書法。

かい‐ほう【潰崩】クワイ‥

ついえくずれること。崩潰。

かい‐ほう【懐抱】クワイハウ

①抱きしめること。特に、男女が抱き合うこと。今昔物語集10「妻め、将軍の衣を捕へてたちまちに―せむとす」

②ふところ。太平記30「同じく父母の―を出で」

③心に思っていること。抱懐。太平記1「一年の―を解く夜なれば」

かい‐ぼう【海防】‥バウ

海のまもり。海岸の防備。外敵が侵入するのを防ぐこと。

⇒かいぼう‐かん【海防艦】

⇒かいぼう‐ろん【海防論】

かい‐ぼう【海膨】‥バウ

大洋底の細長く続いた隆起部。海嶺かいれいに比べて傾斜のゆるやかなものをいう。東太平洋海膨など。

かい‐ぼう【解剖】

①生物体の一部または全部を解き開いて、その構造・各部間の関連を探究すること。解体。ふわけ。蘭学事始「彼の国―の書手に入りしことなれば」

②事物の条理をこまかに分析してこれを研究すること。二葉亭四迷、浮雲「想像弁別の両刀を執ツて種々にして此の気懸りなお勢の冷淡を―して見るに」

⇒かいぼう‐がく【解剖学】

⇒かいぼう‐さい【解剖祭】

がい‐ほう【外方】グワイハウ

そと側。外部。

がい‐ほう【外邦】グワイハウ

(→)外国に同じ。

がい‐ほう【外報】グワイ‥

外国からの通信報告。「―部」

がい‐ぼう【外防】グワイバウ

外国に対する防備。

がい‐ぼう【外貌】グワイバウ

①顔かたち。容貌。「いかつい―」

②外面の有様。ようす。外見。「―を飾る」

がい‐ぼう【概貌】‥バウ

大体の様子。

かいぼう‐がく【解剖学】

(anatomy)生物体内部の構造・機構を研究する学問。医学・生物学の基礎となる。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほう‐かん【開放感】‥ハウ‥

〔建〕(spaciousness)空間がひらけて見える感じ。空間が大きく見える感じ。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐かん【海防艦】‥バウ‥

沿岸防備や船団護衛を主要任務とする軍艦。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほう‐ぎょう【回峰行】クワイ‥ギヤウ

〔仏〕比叡山において、一日に山中を一周し、千日で終わる修行。平安中期より始まるという。

かいほう‐く【解放区】‥ハウ‥

①中国革命の過程において中国共産党の支配した地区の称。ソビエト区ともいう。→辺区。

②一般に、革命勢力の支配が確立した区域。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐けいざい【開放経済】‥ハウ‥

外国との経済取引が自由にできる国民経済体制。↔封鎖経済。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐けっかんけい【開放血管系】‥ハウ‥クワン‥

「血管系」参照。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐げん【開放弦】‥ハウ‥

(open string)バイオリンなどの弦楽器で、弦を途中で押さえない、調弦のままの弦。

⇒かい‐ほう【開放】

かいぼう‐さい【解剖祭】

遺体を解剖に付した者のために行う慰霊祭。

⇒かい‐ぼう【解剖】

かいほうせい‐けっかく【開放性結核】‥ハウ‥

患者の排泄物(例えば、肺結核では喀痰かくたん)中に結核菌が排出される結核症。感染源になりうる。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐せき【海泡石】‥ハウ‥

(Meerschaum ドイツ・sepiolite イギリス)緻密な土状または粘土状の鉱物。化学成分はマグネシウム・珪酸水。多孔質不透明で軽く、乾燥すれば水に浮く。灰白色ないし白色。パイプなどに製造する。セピオライト。

かいほう‐たいけい【開放体系】‥ハウ‥

〔経〕国際経済取引を含んだ国民経済のこと。開放体制。↔封鎖体系。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐てき【開放的】‥ハウ‥

①明るく隠しだてをしない性格であるさま。

②建物などが出入り自由であるさま。

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐の‐しんがく【解放の神学】‥ハウ‥

(Teología de liberación スペイン)1960年代後半、中南米に現れたカトリック神学の新しい流れ。教会は民衆とともに歩むべきと説き、現世での貧困・搾取・差別から民衆を解放しようとする立場。

⇒かい‐ほう【解放】

かいほう‐は【海北派】

海北友松に始まる絵画の流派。子の友雪以下、幕末まで続く。

⇒かいほう【海北】

かいほう‐びょうとう【開放病棟】‥ハウビヤウ‥

精神病院で、入院患者が院外へ出入りするのを自由にした病棟。1970年代に日本でも普及。↔閉鎖病棟

⇒かい‐ほう【開放】

かいほう‐ゆうしょう【海北友松】‥イウ‥

安土桃山時代の画家。海北派の祖。近江の人。狩野派に学び、のち宋・元の画法に則り、梁楷りょうかい風の減筆画などをよくした。建仁寺方丈襖絵ふすまえなど、彩色や水墨の障壁画・屏風絵に独特の筆をふるった。(1533〜1615)

⇒かいほう【海北】

かいほう‐れい【解放令】‥ハウ‥

えた・非人などの被差別身分を廃止し、職業の自由を認めた明治4年(1871)8月発布の太政官布告。賤称廃止令。

⇒かい‐ほう【解放】

かいぼう‐ろん【海防論】‥バウ‥

江戸後期、外国船艦の来航に直面し海防の整備を説いた主張。林子平「海国兵談」や工藤平助「赤蝦夷風説考」を始めとする。鎖国維持論と開国論に分かれた。

⇒かい‐ぼう【海防】

かいほ‐ぎょそん【海保漁村】

江戸後期の儒学者・考証学者。上総の人。大田錦城に考証学を学び、私塾を開く。佐倉藩儒、のち幕府医学館の儒学教授。著「漁村文話」は江戸時代の文章論の典型。(1798〜1866)

⇒かいほ【海保】

かいほく【海北】

姓氏の一つ。→かいほう。

⇒かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

かいほく‐じゃくちゅう【海北若沖】

江戸中期の国学者。大坂の人。契沖の高弟。著「万葉集類林」「万葉集師説」「万葉作者履歴」など。(1675〜1751)

⇒かいほく【海北】

かい‐ほ・す【掻い乾す】

〔他四〕

(カキホスの音便)水を汲み出して池・沼・溝などをひあがらせる。

かいほ‐せいりょう【海保青陵】

江戸後期の儒学者・経世思想家。名は皐鶴こうかく。通称、儀平。丹後宮津藩家老の子。諸国を遊歴して、君臣関係を商いの取引関係になぞらえ、藩営専売論を説くなど、実用的な学問を提唱した。著「稽古談」など。(1755〜1817)

→文献資料[稽古談]

⇒かいほ【海保】

かい‐ほそ・る【掻い細る】

〔自四〕

(カキホソルの音便)「ほそる」を強めていう語。源氏物語少女「やをら―・りて出で給ふ道に」

かい‐ほつ【開発】

⇒かいはつ。

⇒かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】

かいほつ‐りょうしゅ【開発領主】‥リヤウ‥

平安中期以降、地方豪族などで、山林原野を私力で開墾して、その所有を認められた者。

⇒かい‐ほつ【開発】

かい‐ぼり【掻い掘り】

池・沼などの水を汲み出して干し、中の魚を捕ること。また、「井戸さらえ」にもいう。換掘かえぼり。換乾かえぼし。

かい‐ぼん【海盆】

(sea basin)海山や海嶺によって区切られた比較的平坦な深海底。日本列島の東側には北西太平洋海盆がある。

がいほん‐そく【外翻足】グワイ‥

足首の関節の異常のため足が外向きに固定され足底が外方に向かい、足の外側が床面から離れる状態。外反足。

かい‐まい【買米】カヒ‥

①江戸幕府が米価引上げのために江戸・大坂などの商人に命じて買い入れさせた米穀。

②買上げ米。

かい‐まい【回米・廻米】クワイ‥

①江戸時代、諸国の年貢米または商人米を江戸・大坂へ回送したこと。

②生産地から米市場に輸送されてきた米。入津米。

がい‐まい【外米】グワイ‥

外国産の米。外国から輸入した米。

かい‐まき【掻巻】

綿入れの夜着。〈[季]冬〉

かい‐まぎ・る【掻い紛る】

〔自下二〕

カキマギルの音便。

かい‐まく【開幕】

①幕をあけて芝居などを始めること。

②物事を始めること。事の始まること。「野球シーズンの―」

↔閉幕。

⇒かいまく‐げき【開幕劇】

がい‐まく【蓋膜】

担子菌類のきのこの最外層で袋になっている部分。成長につれて破れ去り、かさの表面の白斑や、柄の根元の「つぼ」として残る。

かいまく‐げき【開幕劇】

最初の開幕に演ずる一幕物の短い戯曲。

⇒かい‐まく【開幕】

かい‐まく・る【掻い捲る】

〔他四〕

(カキマクルの音便)まくりあげる。まくる。枕草子63「うへのきぬも、狩衣、袖―・りて」

かい‐まさぐ・る【掻いまさぐる】

〔他四〕

(カキマサグルの音便)まさぐる。手でもてあそぶ。枕草子33「よくさうぞくしたるずず、―・り」

かいま‐み【垣間見】

(カキマミの音便)かいまみること。物の透き間からのぞき見ること。源氏物語夕顔「かの惟光があづかりの―は」

かいま・みる【垣間見る】

〔他上一〕

(カキマミルの音便)物の透き間からこっそりとのぞき見る。竹取物語「ここかしこよりのぞき―・み、まどひあへり」。「地獄を―・みる思い」「実直な人柄が―・みられる逸話」

かいま・む【垣間む】

〔他四〕

「かいまみる」に同じ。大和物語「さて―・めば、われにはよくて見えしかど」

かいまわり‐ひん【買回り品】カヒマハリ‥

耐久消費財・呉服のように、品質・価格などを顧客が十分に比較検討して買い求める商品。↔最寄り品

かい‐まわ・る【掻い回る】‥マハル

〔自四〕

(カキマワルの音便)「まわる」を強めていう語。古今著聞集20「御車…辻を―・りける所を牛殊によく引きたりければ」

かい‐まん【海漫】

(白居易の新楽府「海漫々」の句から)大海。平家物語2「この御神は―のうろくづに縁を結ばせ給ふらん」

カイマン【caiman】

ワニの一種。中南米にメガネカイマンなど5種が分布。アリゲーターに似るが、性質はやや荒い。魚などの小動物を食べる。

メガネカイマン

提供:東京動物園協会

かい‐み【快味】クワイ‥

きもちのよい感じ。おもしろみ。

かい‐みゃく【戒脈】

〔仏〕戒の血脈。戒法を伝授して来た系譜。

かい‐みょう【戒名】‥ミヤウ

〔仏〕受戒の際に、出家者あるいは在家信者に与えられる名。本来生前に与えられるものであるが、平安末期から死者に対して与えられるようになった。法名。↔俗名

かい‐みょう【改名】‥ミヤウ

⇒かいめい

かい‐みん【快眠】クワイ‥

ここちよく眠ること。その眠り。

かい‐む【会務】クワイ‥

会の事務。

かい‐む【快夢】クワイ‥

こころよい夢。

かい‐む【怪夢】クワイ‥

怪しい夢。不思議な夢。

かい‐む【海霧】

海上に立つ霧。

かい‐む【皆無】

少しもないこと。物の全く存在しないこと。「勝つ見込みは―だ」「財産は―にひとしい」

かい‐む【槐夢】クワイ‥

(→)「南柯なんかの夢」に同じ。

がい‐む【外務】グワイ‥

①外国に関する政務。外国との交渉・折衝・交易などに関する事務。また、外務省の略。

②外部との折衝。

③外勤。「―員」

⇒がいむ‐きょう【外務卿】

⇒がいむ‐こうむいん【外務公務員】

⇒がいむ‐しょう【外務省】

⇒がいむ‐しょきせい【外務書記生】

⇒がいむ‐だいじん【外務大臣】

⇒がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】

がいむ‐きょう【外務卿】グワイ‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前における外務省の長官。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐こうむいん【外務公務員】グワイ‥ヰン

外務公務員法に規定する国家公務員。特命全権大使・特命全権公使・特派大使・政府代表・全権委員および政府代表・全権委員・特派大使の代理・顧問・随員などの総称。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょう【外務省】グワイ‥シヤウ

外交政策・通商航海・外交使節・条約その他対外関係事務に関する行政機関。外務大臣を長とする。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょきせい【外務書記生】グワイ‥

大使館・公使館・領事館などにあって庶務に従事した職員。1952年廃止。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐だいじん【外務大臣】グワイ‥

内閣各省大臣の一つ。外務省の長。外相。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】グワイ‥

通訳官の下位にあって英・仏・独以外の外国語通訳に従事した職員。

⇒がい‐む【外務】

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥

アクキガイ科の貝の分泌液から採取した紫色の染料。また、その色。古来、貴重な染料として珍重。帝王紫。

かい‐む・る【掻い群る】

〔自下二〕

(カキムルの音便)一所にあつまっている。群がる。落窪物語3「同じやうにさうぞきつつ―・れ―・れて出で来て」

かい‐めい【会盟】クワイ‥

会合してちかうこと。諸侯または使臣が相会して、盟約を行うこと。

かい‐めい【改名】

名を改めること。かいみょう。保元物語「同名悪しかりなむとて忠員と―せられて」

かい‐めい【海猽】

(Meerschweinchen ドイツ)モルモットの異称。

かい‐めい【海鳴】

⇒うみなり

かい‐めい【晦明】クワイ‥

暗いことと明るいこと。夜と昼。

かい‐めい【晦冥】クワイ‥

日の光が隠れて暗くなること。くらやみ。「天地―」

かい‐めい【開明】

人知開け、文化の進歩すること。文明開化。また、知識に明るく聡明なさま。

かい‐めい【階名】

音階の中の各音の名称。西洋音楽におけるド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、日本・中国の音楽における五声(宮きゅう・商・角・徴ち・羽)の類。各音の高さの相対的関係を表し、個々の音の高さを表す音名とは区別される。例えば(音名)ハ音はハ長調では(階名)ドであるが、ヘ長調では(階名)ソとなる。

かい‐めい【解明】

ときあかすこと。不明な点をはっきりさせること。「真相を―する」「原因の―」

かい‐めつ【壊滅・潰滅】クワイ‥

やぶれほろびること。こわれてなくなること。「大地震で町が―する」「―的打撃」

かい‐めん【改免・皆免】

①農作の豊凶を改め見て年貢を免ずること。

②ある期限内の貸借・質入などの契約の権利・義務を破棄せよとの制令を出すこと。徳政。日本永代蔵1「いつのころか諸国―の世の中すぐれて」

かい‐めん【海面】

海の表面。海上。

⇒かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】

⇒かいめん‐こうせい【海面更正】

⇒かいめん‐へんどう【海面変動】

かい‐めん【海綿】

①海綿動物の総称。

②角質海綿亜綱のモクヨクカイメン目の繊維状の骨格。海綿質から成り、細かい網状をなし、黄色。水分をよく吸い、洗浄・化粧・医療に広く用いる。沖縄近海などでも産するが、地中海産のものが最良質。スポンジ。

⇒かいめん‐しつ【海綿質】

⇒かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】

⇒かいめん‐たい【海綿体】

⇒かいめん‐てつ【海綿鉄】

⇒かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

かい‐めん【界面】

二つの物質の境の面。インターフェース。

⇒かいめん‐かがく【界面化学】

⇒かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】

⇒かいめん‐ちょうりょく【界面張力】

かい‐めん【開綿】

綿糸紡績の混打綿工程の一作業。綿の繊維をほぐし、短繊維と塵芥を除去する工程。「―機」

がい‐めん【外面】グワイ‥

外部に向いた面。そと側。うわべ。うわつら。「―を飾る」↔内面。

⇒がいめん‐てき【外面的】

かいめん‐かがく【界面化学】‥クワ‥

主として二つの相の境界面に関する物理的・化学的現象を研究する化学の一分科。表面張力・吸着・薄膜などを取り扱う。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】‥クワツ‥

(surfactant)強い表面活性を持つ物質。水に対しては石鹸・アルキル‐ベンゼン‐スルホン酸塩の類。分子内に親水性の部分と疎水性の部分とを合わせ持つ。洗剤・分散剤・乳化剤・起泡剤・帯電防止剤などとして用いる。表面活性剤。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】‥ゲフ

海で行う漁業。↔内水面漁業。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐こうせい【海面更正】‥カウ‥

気象要素(気圧・気温)や重力加速度の観測値を、観測地点直下の仮想的な海面高度の値にひき直す換算。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐しつ【海綿質】

海綿類の繊維状骨格をなす物質で、成分はヨウ素を含む硬蛋白質。また、広くは同じような海綿状構造を持つ物質の総称。動植物の組織や合成品のものを含む。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】‥ジヤウ‥

①柵状組織とともに葉肉を構成する組織。葉緑体をもつ。不規則な形の細胞が間隙をもって並んでいる。細胞間隙でガス交換を行い、柵状組織とともに光合成の重要な場となっている。

②海綿状の構造をもつ多孔質の組織。動物の海綿質や海綿体など。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐たい【海綿体】

陰茎の主体をなす組織。海綿状の構造の静脈性血管腔で、神経系の支配の下で、内部に血液を充して膨大(勃起)する。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐ちょうりょく【界面張力】‥チヤウ‥

2相の境界面で働く表面張力。

⇒かい‐めん【界面】

がいめん‐てき【外面的】グワイ‥

物事の外部や見かけに関すること。精神的・本質的なものに関しないこと。「―には平静を装う」

⇒がい‐めん【外面】

かいめん‐てつ【海綿鉄】

鉄鉱石または砂鉄をコークス粉・木炭などと混ぜ、比較的低温(約1000度)で還元して得られる多孔質海綿状の鉄塊。これを鍛錬すれば錬鉄となる。粒鉄よりも不純物が少なく優良鋼の原料、粉末冶金用原料などにする。スポンジ鉄。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

無脊椎動物の一門。外形は円筒状・樹枝状または不規則な団塊状など、体の下面で岩礁その他のものに付着。水は体壁の小孔から体内に入って胃腔に通じ、上端の大孔から体外に出される。神経・消化管などの器官はない。ほとんどすべてが海産。他の後生動物に対して側生動物ともいう。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐へんどう【海面変動】

海水の量や海の容積の変化によって地球全体で生じる海面の昇降。氷期に低下し、間氷期に上昇する氷河性海面変動など。海面変化。

⇒かい‐めん【海面】

かい‐もう【開毛】

毛糸紡績・紡毛紡績において、洗毛工程の次に、獣毛から不純物を除去し、各繊維を1本ずつにほぐす工程。「―機」

がい‐もうこ【外蒙古】グワイ‥

モンゴルのゴビ砂漠以北の地。そともうこ。→モンゴル→モンゴル国

かいもう‐ぶ【回盲部】クワイマウ‥

小腸から大腸への移行部。回腸の末端・盲腸・虫垂、および結腸の起始部を含む。

かい‐もく【開目】

目が開くこと。狂言、川上「あはれ地蔵菩薩のお蔭を以て、再び―なされて下され」

かい‐もく【皆目】

〔副〕

(多く下に打消の語を伴う)全く。全然。「―見当がつかない」

かいもくしょう【開目抄】‥セウ

日蓮の著。2巻。1272年(文永9)佐渡で執筆。法華経こそ最高の経典であること、それを末法に弘める法華経の行者としての自覚などを述べたもの。

→文献資料[開目抄]

かい‐もち【買持】カヒ‥

①買って所持していること。

②清算取引や信用取引で買い付けて、まだ転売しない買建玉かいだてぎょく。または買い入れた現物で手持にしているもの。

③買為替合計が売為替合計を超えている状態。

⇒かいもち‐まい【買持米】

かい‐もち【掻餅】

(→)「かいもちい」に同じ。宇治拾遺物語1「児ちごの―するに空寝そらねしたる事」

かい‐もちい【掻餅】‥モチヒ

(カキモチイの音便)飯の餅。牡丹餅ぼたもちの類。一説、そばがき。宇治拾遺物語1「僧たち宵のつれづれに、いざ―せむといひけるを」

かいもち‐まい【買持米】カヒ‥

江戸幕府が米価維持のため町人に許可して買持にさせた米。

⇒かい‐もち【買持】

かい‐もと【垣下】

(カキモトの音便)饗宴の時、主人を助けてとりもちする相伴しょうばん人。接伴。えんが。

⇒かいもと‐あるじ【垣下饗】

かいもと‐あるじ【垣下饗】

垣下えんがの座について饗応を受けること。源氏物語少女「おほし―甚だひざうに侍りたうぶ」

⇒かい‐もと【垣下】

かい‐もとお・れる【掻い回れる】‥モトホレル

〔自下一〕

(カキモトオレルの音便)めぐる。吹きまわる。狂言、金岡「恋風が来ては、たもとに―・れて」

かい‐もどし【買戻し】カヒ‥

①いったん売り渡した物をまた買い取ること。

②不動産などの売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主に対してその売渡代金および契約の費用を償還してそれを取り戻すこと。

③取引所の売買取引で、いったん売ったものを受渡期日前に買って、現物の引渡しをしないこと。買埋かいうめ。

⇒かいもどし‐けいやく【買戻し契約】

⇒かいもどし‐けん【買戻し権】

かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥

「買戻し」2の契約。普通、売買契約と同時に登記する。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥

不動産の売主が買戻しの特約によって売買契約を解除し、不動産を取り戻し得る権利。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かい‐もど・す【買い戻す】カヒ‥

〔他五〕

いったん売り渡したものをまた買い取る。買い返す。「田地を―・す」

かい‐もと・める【買い求める】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひもと・む(下二)

買って自分のものとする。購求する。

かい‐もの【買物】カヒ‥

①物を買うこと。また、買い入れた物。「―に行く」

②買って得をする物。「これは―だった」

⇒かいもの‐つかい【買物使】

かいもの‐つかい【買物使】カヒ‥ツカヒ

武家時代、主人の台所・賄まかない方などに用いる品物を買い入れた役人。

⇒かい‐もの【買物】

かい‐もん【回文・廻文】クワイ‥

⇒かいぶん

かい‐もん【戒文】

戒律の条文。

かい‐もん【海門】

両側から陸地の迫っている海の通路。瀬戸せと。海峡。

かい‐もん【開門】

門を開くこと。

かい‐もん【開聞】

世阿弥の用語。文句と節がぴったり融合して見物人に感動を起こさせる一曲のやま。三道「理曲二聞を一音の感に現はす境を―と名付く」↔開眼かいげん3

かい‐もん【槐門】クワイ‥

大臣の別称。浜太郎、折矢柄「大塔宮を初めとし奉り―清華の方々」→槐位。

⇒かいもん‐きょくろ【槐門棘路】

かいもん‐きょくろ【槐門棘路】クワイ‥

三公と九卿きゅうけい。→槐棘かいきょく

⇒かい‐もん【槐門】

かいもん‐だけ【開聞岳】

鹿児島県、薩摩半島南東端に位置する二重式成層火山。標高924メートル。鹿児島湾に入る船の目標として、古くから「海門の山」として崇められた。薩摩富士。

開聞岳

撮影:山梨勝弘

かい‐み【快味】クワイ‥

きもちのよい感じ。おもしろみ。

かい‐みゃく【戒脈】

〔仏〕戒の血脈。戒法を伝授して来た系譜。

かい‐みょう【戒名】‥ミヤウ

〔仏〕受戒の際に、出家者あるいは在家信者に与えられる名。本来生前に与えられるものであるが、平安末期から死者に対して与えられるようになった。法名。↔俗名

かい‐みょう【改名】‥ミヤウ

⇒かいめい

かい‐みん【快眠】クワイ‥

ここちよく眠ること。その眠り。

かい‐む【会務】クワイ‥

会の事務。

かい‐む【快夢】クワイ‥

こころよい夢。

かい‐む【怪夢】クワイ‥

怪しい夢。不思議な夢。

かい‐む【海霧】

海上に立つ霧。

かい‐む【皆無】

少しもないこと。物の全く存在しないこと。「勝つ見込みは―だ」「財産は―にひとしい」

かい‐む【槐夢】クワイ‥

(→)「南柯なんかの夢」に同じ。

がい‐む【外務】グワイ‥

①外国に関する政務。外国との交渉・折衝・交易などに関する事務。また、外務省の略。

②外部との折衝。

③外勤。「―員」

⇒がいむ‐きょう【外務卿】

⇒がいむ‐こうむいん【外務公務員】

⇒がいむ‐しょう【外務省】

⇒がいむ‐しょきせい【外務書記生】

⇒がいむ‐だいじん【外務大臣】

⇒がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】

がいむ‐きょう【外務卿】グワイ‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前における外務省の長官。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐こうむいん【外務公務員】グワイ‥ヰン

外務公務員法に規定する国家公務員。特命全権大使・特命全権公使・特派大使・政府代表・全権委員および政府代表・全権委員・特派大使の代理・顧問・随員などの総称。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょう【外務省】グワイ‥シヤウ

外交政策・通商航海・外交使節・条約その他対外関係事務に関する行政機関。外務大臣を長とする。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐しょきせい【外務書記生】グワイ‥

大使館・公使館・領事館などにあって庶務に従事した職員。1952年廃止。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐だいじん【外務大臣】グワイ‥

内閣各省大臣の一つ。外務省の長。外相。

⇒がい‐む【外務】

がいむ‐つうやくせい【外務通訳生】グワイ‥

通訳官の下位にあって英・仏・独以外の外国語通訳に従事した職員。

⇒がい‐む【外務】

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥

アクキガイ科の貝の分泌液から採取した紫色の染料。また、その色。古来、貴重な染料として珍重。帝王紫。

かい‐む・る【掻い群る】

〔自下二〕

(カキムルの音便)一所にあつまっている。群がる。落窪物語3「同じやうにさうぞきつつ―・れ―・れて出で来て」

かい‐めい【会盟】クワイ‥

会合してちかうこと。諸侯または使臣が相会して、盟約を行うこと。

かい‐めい【改名】

名を改めること。かいみょう。保元物語「同名悪しかりなむとて忠員と―せられて」

かい‐めい【海猽】

(Meerschweinchen ドイツ)モルモットの異称。

かい‐めい【海鳴】

⇒うみなり

かい‐めい【晦明】クワイ‥

暗いことと明るいこと。夜と昼。

かい‐めい【晦冥】クワイ‥

日の光が隠れて暗くなること。くらやみ。「天地―」

かい‐めい【開明】

人知開け、文化の進歩すること。文明開化。また、知識に明るく聡明なさま。

かい‐めい【階名】

音階の中の各音の名称。西洋音楽におけるド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、日本・中国の音楽における五声(宮きゅう・商・角・徴ち・羽)の類。各音の高さの相対的関係を表し、個々の音の高さを表す音名とは区別される。例えば(音名)ハ音はハ長調では(階名)ドであるが、ヘ長調では(階名)ソとなる。

かい‐めい【解明】

ときあかすこと。不明な点をはっきりさせること。「真相を―する」「原因の―」

かい‐めつ【壊滅・潰滅】クワイ‥

やぶれほろびること。こわれてなくなること。「大地震で町が―する」「―的打撃」

かい‐めん【改免・皆免】

①農作の豊凶を改め見て年貢を免ずること。

②ある期限内の貸借・質入などの契約の権利・義務を破棄せよとの制令を出すこと。徳政。日本永代蔵1「いつのころか諸国―の世の中すぐれて」

かい‐めん【海面】

海の表面。海上。

⇒かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】

⇒かいめん‐こうせい【海面更正】

⇒かいめん‐へんどう【海面変動】

かい‐めん【海綿】

①海綿動物の総称。

②角質海綿亜綱のモクヨクカイメン目の繊維状の骨格。海綿質から成り、細かい網状をなし、黄色。水分をよく吸い、洗浄・化粧・医療に広く用いる。沖縄近海などでも産するが、地中海産のものが最良質。スポンジ。

⇒かいめん‐しつ【海綿質】

⇒かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】

⇒かいめん‐たい【海綿体】

⇒かいめん‐てつ【海綿鉄】

⇒かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

かい‐めん【界面】

二つの物質の境の面。インターフェース。

⇒かいめん‐かがく【界面化学】

⇒かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】

⇒かいめん‐ちょうりょく【界面張力】

かい‐めん【開綿】

綿糸紡績の混打綿工程の一作業。綿の繊維をほぐし、短繊維と塵芥を除去する工程。「―機」

がい‐めん【外面】グワイ‥

外部に向いた面。そと側。うわべ。うわつら。「―を飾る」↔内面。

⇒がいめん‐てき【外面的】

かいめん‐かがく【界面化学】‥クワ‥

主として二つの相の境界面に関する物理的・化学的現象を研究する化学の一分科。表面張力・吸着・薄膜などを取り扱う。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐かっせいざい【界面活性剤】‥クワツ‥

(surfactant)強い表面活性を持つ物質。水に対しては石鹸・アルキル‐ベンゼン‐スルホン酸塩の類。分子内に親水性の部分と疎水性の部分とを合わせ持つ。洗剤・分散剤・乳化剤・起泡剤・帯電防止剤などとして用いる。表面活性剤。

⇒かい‐めん【界面】

かいめん‐ぎょぎょう【海面漁業】‥ゲフ

海で行う漁業。↔内水面漁業。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐こうせい【海面更正】‥カウ‥

気象要素(気圧・気温)や重力加速度の観測値を、観測地点直下の仮想的な海面高度の値にひき直す換算。

⇒かい‐めん【海面】

かいめん‐しつ【海綿質】

海綿類の繊維状骨格をなす物質で、成分はヨウ素を含む硬蛋白質。また、広くは同じような海綿状構造を持つ物質の総称。動植物の組織や合成品のものを含む。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめんじょう‐そしき【海綿状組織】‥ジヤウ‥

①柵状組織とともに葉肉を構成する組織。葉緑体をもつ。不規則な形の細胞が間隙をもって並んでいる。細胞間隙でガス交換を行い、柵状組織とともに光合成の重要な場となっている。

②海綿状の構造をもつ多孔質の組織。動物の海綿質や海綿体など。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐たい【海綿体】

陰茎の主体をなす組織。海綿状の構造の静脈性血管腔で、神経系の支配の下で、内部に血液を充して膨大(勃起)する。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐ちょうりょく【界面張力】‥チヤウ‥

2相の境界面で働く表面張力。

⇒かい‐めん【界面】

がいめん‐てき【外面的】グワイ‥

物事の外部や見かけに関すること。精神的・本質的なものに関しないこと。「―には平静を装う」

⇒がい‐めん【外面】

かいめん‐てつ【海綿鉄】

鉄鉱石または砂鉄をコークス粉・木炭などと混ぜ、比較的低温(約1000度)で還元して得られる多孔質海綿状の鉄塊。これを鍛錬すれば錬鉄となる。粒鉄よりも不純物が少なく優良鋼の原料、粉末冶金用原料などにする。スポンジ鉄。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐どうぶつ【海綿動物】

無脊椎動物の一門。外形は円筒状・樹枝状または不規則な団塊状など、体の下面で岩礁その他のものに付着。水は体壁の小孔から体内に入って胃腔に通じ、上端の大孔から体外に出される。神経・消化管などの器官はない。ほとんどすべてが海産。他の後生動物に対して側生動物ともいう。

⇒かい‐めん【海綿】

かいめん‐へんどう【海面変動】

海水の量や海の容積の変化によって地球全体で生じる海面の昇降。氷期に低下し、間氷期に上昇する氷河性海面変動など。海面変化。

⇒かい‐めん【海面】

かい‐もう【開毛】

毛糸紡績・紡毛紡績において、洗毛工程の次に、獣毛から不純物を除去し、各繊維を1本ずつにほぐす工程。「―機」

がい‐もうこ【外蒙古】グワイ‥

モンゴルのゴビ砂漠以北の地。そともうこ。→モンゴル→モンゴル国

かいもう‐ぶ【回盲部】クワイマウ‥

小腸から大腸への移行部。回腸の末端・盲腸・虫垂、および結腸の起始部を含む。

かい‐もく【開目】

目が開くこと。狂言、川上「あはれ地蔵菩薩のお蔭を以て、再び―なされて下され」

かい‐もく【皆目】

〔副〕

(多く下に打消の語を伴う)全く。全然。「―見当がつかない」

かいもくしょう【開目抄】‥セウ

日蓮の著。2巻。1272年(文永9)佐渡で執筆。法華経こそ最高の経典であること、それを末法に弘める法華経の行者としての自覚などを述べたもの。

→文献資料[開目抄]

かい‐もち【買持】カヒ‥

①買って所持していること。

②清算取引や信用取引で買い付けて、まだ転売しない買建玉かいだてぎょく。または買い入れた現物で手持にしているもの。

③買為替合計が売為替合計を超えている状態。

⇒かいもち‐まい【買持米】

かい‐もち【掻餅】

(→)「かいもちい」に同じ。宇治拾遺物語1「児ちごの―するに空寝そらねしたる事」

かい‐もちい【掻餅】‥モチヒ

(カキモチイの音便)飯の餅。牡丹餅ぼたもちの類。一説、そばがき。宇治拾遺物語1「僧たち宵のつれづれに、いざ―せむといひけるを」

かいもち‐まい【買持米】カヒ‥

江戸幕府が米価維持のため町人に許可して買持にさせた米。

⇒かい‐もち【買持】

かい‐もと【垣下】

(カキモトの音便)饗宴の時、主人を助けてとりもちする相伴しょうばん人。接伴。えんが。

⇒かいもと‐あるじ【垣下饗】

かいもと‐あるじ【垣下饗】

垣下えんがの座について饗応を受けること。源氏物語少女「おほし―甚だひざうに侍りたうぶ」

⇒かい‐もと【垣下】

かい‐もとお・れる【掻い回れる】‥モトホレル

〔自下一〕

(カキモトオレルの音便)めぐる。吹きまわる。狂言、金岡「恋風が来ては、たもとに―・れて」

かい‐もどし【買戻し】カヒ‥

①いったん売り渡した物をまた買い取ること。

②不動産などの売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主に対してその売渡代金および契約の費用を償還してそれを取り戻すこと。

③取引所の売買取引で、いったん売ったものを受渡期日前に買って、現物の引渡しをしないこと。買埋かいうめ。

⇒かいもどし‐けいやく【買戻し契約】

⇒かいもどし‐けん【買戻し権】

かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥

「買戻し」2の契約。普通、売買契約と同時に登記する。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥

不動産の売主が買戻しの特約によって売買契約を解除し、不動産を取り戻し得る権利。

⇒かい‐もどし【買戻し】

かい‐もど・す【買い戻す】カヒ‥

〔他五〕

いったん売り渡したものをまた買い取る。買い返す。「田地を―・す」

かい‐もと・める【買い求める】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひもと・む(下二)

買って自分のものとする。購求する。

かい‐もの【買物】カヒ‥

①物を買うこと。また、買い入れた物。「―に行く」

②買って得をする物。「これは―だった」

⇒かいもの‐つかい【買物使】

かいもの‐つかい【買物使】カヒ‥ツカヒ

武家時代、主人の台所・賄まかない方などに用いる品物を買い入れた役人。

⇒かい‐もの【買物】

かい‐もん【回文・廻文】クワイ‥

⇒かいぶん

かい‐もん【戒文】

戒律の条文。

かい‐もん【海門】

両側から陸地の迫っている海の通路。瀬戸せと。海峡。

かい‐もん【開門】

門を開くこと。

かい‐もん【開聞】

世阿弥の用語。文句と節がぴったり融合して見物人に感動を起こさせる一曲のやま。三道「理曲二聞を一音の感に現はす境を―と名付く」↔開眼かいげん3

かい‐もん【槐門】クワイ‥

大臣の別称。浜太郎、折矢柄「大塔宮を初めとし奉り―清華の方々」→槐位。

⇒かいもん‐きょくろ【槐門棘路】

かいもん‐きょくろ【槐門棘路】クワイ‥

三公と九卿きゅうけい。→槐棘かいきょく

⇒かい‐もん【槐門】

かいもん‐だけ【開聞岳】

鹿児島県、薩摩半島南東端に位置する二重式成層火山。標高924メートル。鹿児島湾に入る船の目標として、古くから「海門の山」として崇められた。薩摩富士。

開聞岳

撮影:山梨勝弘

かい‐や【飼屋】カヒ‥

蚕を飼う小屋。蚕室。〈[季]春〉。猿蓑「はひいでよ―が下の蟇ひきの声」(芭蕉)

がい‐や【外野】グワイ‥

①野球場で、ダイヤモンド(内野)の後方のグラウンドで、ファウル‐ラインの内側。アウト‐フィールド。また、外野手の略。↔内野。

②1に面した観客席。外野席。

③転じて、その物事に直接的な関係を持たない者。部外者。「―がうるさい」

⇒がいや‐しゅ【外野手】

かい‐やい

〔感〕

(上方語。「そうかいやい」の略)そうかい。そうですかい。東海道中膝栗毛6「『一条、猪熊通り、東へ入る所じやはい』『―』」

かい‐やき【貝焼】カヒ‥

①貝類を貝殻のついたままで焼くこと。

②貝殻にのせて食物を焼く調理法。〈[季]冬〉

かい‐やく【改訳】

翻訳し直すこと。

かい‐やく【解約】

①約束をとくこと。契約を解除すること。「保険の―」

②取引所における売買を当事者双方の合意によって解除すること。

⇒かいやく‐てつけ【解約手付】

かいやくご【華夷訳語】クワ‥

中国の明・清時代、14世紀から18〜19世紀にわたり国の外交機関により編纂された中国語と外国語との対訳辞書。モンゴル語・女真語・朝鮮語・日本語などのものがある。

かい‐やくじょう【買約定】カヒ‥ヂヤウ

買いの注文をして取引が成立すること。

かいやく‐てつけ【解約手付】

〔法〕契約で、一方の当事者が契約の履行に着手するまでは、手付の交付者はその手付を放棄して、手付の受領者はその倍額を償還して、契約を解除しうる性質の手付。

⇒かい‐やく【解約】

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥

(「蜃楼」の訓読語。「蜃」はオオハマグリの意)蜃気楼のこと。〈書言字考節用集〉。伊良子清白、孔雀船「潮うしおに異香薫くんずれば、海に微妙みみょうの蜃気楼かいやぐら」

がいや‐しゅ【外野手】グワイ‥

野球で、外野を守る選手。左翼手・中堅手・右翼手の総称。外野。アウト‐フィールダー。↔内野手

⇒がい‐や【外野】

かい‐や・る【掻い遣る】

〔他四〕

(カキヤルの音便)

①手ではらいのける。

②遣る。与える。狂言、吃り「をがせを酒手の質に―・り」

かい‐ゆ【快癒】クワイ‥

病気やけががすっかりよくなること。全快。本復ほんぷく。

かい‐ゆ【誨諭】クワイ‥

教えさとすこと。

かい‐や【飼屋】カヒ‥

蚕を飼う小屋。蚕室。〈[季]春〉。猿蓑「はひいでよ―が下の蟇ひきの声」(芭蕉)

がい‐や【外野】グワイ‥

①野球場で、ダイヤモンド(内野)の後方のグラウンドで、ファウル‐ラインの内側。アウト‐フィールド。また、外野手の略。↔内野。

②1に面した観客席。外野席。

③転じて、その物事に直接的な関係を持たない者。部外者。「―がうるさい」

⇒がいや‐しゅ【外野手】

かい‐やい

〔感〕

(上方語。「そうかいやい」の略)そうかい。そうですかい。東海道中膝栗毛6「『一条、猪熊通り、東へ入る所じやはい』『―』」

かい‐やき【貝焼】カヒ‥

①貝類を貝殻のついたままで焼くこと。

②貝殻にのせて食物を焼く調理法。〈[季]冬〉

かい‐やく【改訳】

翻訳し直すこと。

かい‐やく【解約】

①約束をとくこと。契約を解除すること。「保険の―」

②取引所における売買を当事者双方の合意によって解除すること。

⇒かいやく‐てつけ【解約手付】

かいやくご【華夷訳語】クワ‥

中国の明・清時代、14世紀から18〜19世紀にわたり国の外交機関により編纂された中国語と外国語との対訳辞書。モンゴル語・女真語・朝鮮語・日本語などのものがある。

かい‐やくじょう【買約定】カヒ‥ヂヤウ

買いの注文をして取引が成立すること。

かいやく‐てつけ【解約手付】

〔法〕契約で、一方の当事者が契約の履行に着手するまでは、手付の交付者はその手付を放棄して、手付の受領者はその倍額を償還して、契約を解除しうる性質の手付。

⇒かい‐やく【解約】

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥

(「蜃楼」の訓読語。「蜃」はオオハマグリの意)蜃気楼のこと。〈書言字考節用集〉。伊良子清白、孔雀船「潮うしおに異香薫くんずれば、海に微妙みみょうの蜃気楼かいやぐら」

がいや‐しゅ【外野手】グワイ‥

野球で、外野を守る選手。左翼手・中堅手・右翼手の総称。外野。アウト‐フィールダー。↔内野手

⇒がい‐や【外野】

かい‐や・る【掻い遣る】

〔他四〕

(カキヤルの音便)

①手ではらいのける。

②遣る。与える。狂言、吃り「をがせを酒手の質に―・り」

かい‐ゆ【快癒】クワイ‥

病気やけががすっかりよくなること。全快。本復ほんぷく。

かい‐ゆ【誨諭】クワイ‥

教えさとすこと。

かい‐ふき【貝吹】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐ふき【貝吹】カヒ‥

法螺貝を吹きならして合図すること。また、その人。

かい‐へん【貝偏】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐へん【貝偏】カヒ‥

漢字の偏の一つ。「財」「貯」などの偏の「貝」の称。小貝。

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐むらさき【貝紫】カヒ‥

アクキガイ科の貝の分泌液から採取した紫色の染料。また、その色。古来、貴重な染料として珍重。帝王紫。

かい‐やき【貝焼】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐やき【貝焼】カヒ‥

①貝類を貝殻のついたままで焼くこと。

②貝殻にのせて食物を焼く調理法。〈[季]冬〉

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐やぐら【貝櫓・蜃楼】カヒ‥

(「蜃楼」の訓読語。「蜃」はオオハマグリの意)蜃気楼のこと。〈書言字考節用集〉。伊良子清白、孔雀船「潮うしおに異香薫くんずれば、海に微妙みみょうの蜃気楼かいやぐら」

かい‐よせ【貝寄せ】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐よせ【貝寄せ】カヒ‥

(→)「貝寄せの風」に同じ。〈[季]春〉

⇒かいよせ‐の‐かぜ【貝寄せの風】

かいよせ‐の‐かぜ【貝寄せの風】カヒ‥🔗⭐🔉

かいよせ‐の‐かぜ【貝寄せの風】カヒ‥

(貝を浜辺に吹き寄せる風の意)陰暦の2月20日頃に吹く西風。かいよせ。〈[季]春〉。「貝寄する風の手品や和歌の浦」(芭蕉)

⇒かい‐よせ【貝寄せ】

かい‐ろう【貝楼】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐ろう【貝楼】カヒ‥

蜃気楼しんきろうの別名。

かい‐わ【貝輪】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐わ【貝輪】カヒ‥

二枚貝類や巻貝類の貝で作った腕輪。縄文・弥生時代に多く、ユーラシア大陸にも広く分布。→釧くしろ

かい‐わり【卵割り・貝割り・穎割り】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐わり【卵割り・貝割り・穎割り】カヒ‥

①卵や貝の殻が二つに割れて開いたさま。また、それに似た形。かいわれ。

㋐植物の発芽したばかりの双葉。

㋑貝割り形に両端を結んだ帯。

㋒袖口を真中で括って上下を貝割り形に分けたもの。

②〔動〕アジ科の海魚。

⇒かいわり‐な【貝割り菜】

かいわり‐な【貝割り菜】カヒ‥🔗⭐🔉

かいわり‐な【貝割り菜】カヒ‥

貝割り形に芽を出したばかりの野菜。特に大根や豆の芽生えをいい、間引き菜とする。かいわれな。〈[季]秋〉

⇒かい‐わり【卵割り・貝割り・穎割り】

かい‐われ【貝割れ・穎割れ】カヒ‥🔗⭐🔉

かい‐われ【貝割れ・穎割れ】カヒ‥

「貝割れ葉」の略称。かいわり。

⇒かいわれ‐だいこん【貝割れ大根】

⇒かいわれ‐ば【貝割れ葉】

かいわれ‐だいこん【貝割れ大根】カヒ‥🔗⭐🔉

かいわれ‐だいこん【貝割れ大根】カヒ‥

ダイコンの貝割り菜。生食、料理の付け合せ用。

⇒かい‐われ【貝割れ・穎割れ】

かいわれ‐ば【貝割れ葉】カヒ‥🔗⭐🔉

かいわれ‐ば【貝割れ葉】カヒ‥

(→)子葉のこと。かいわり。

⇒かい‐われ【貝割れ・穎割れ】

○貝を作るかいをつくる🔗⭐🔉

○貝を作るかいをつくる

(泣く時の口つきがハマグリのように「へ」の字に似るから)泣きだしそうな顔をする。べそをかく。狂言、子盗人「わあ、―、是はどうやら泣きさうな」

⇒かい【貝】

か‐いん【下院】‥ヰン

二院制度のうち、直接の公選によって選ばれる議員で組織する議院。↔上院

か‐いん【火印】クワ‥

①〔仏〕左右の手の指を結んで三角の形をなす印契いんげい。火をかたどる。ひのいん。源平盛衰記46「院使花方が頬に浪方と云ふ―を指し」

②焼印やきいん。日葡辞書「クヮインヲアツル、また、ヲス」

か‐いん【訛音】クワ‥

⇒かおん

か‐いん【過員】クワヰン

ある部署の人数が定員を超えること。

か‐いん【禍因】クワ‥

わざわいの起こるもと。禍の原因。

か‐いん【課員】クワヰン

役所・会社などで、課を構成する職員。

カイン【Cain】

旧約聖書の創世記に記されているアダムとエバとの長子。農夫である自分の供物が神に嘉納されなかったため、嫉妬のあまり弟の牧者アベルを殺した。

が‐いん【画院】グワヰン

中国、翰林図画院かんりんとがいんの略称。翰林院に所属する宮廷画家の制作機関。唐の玄宗のとき創設、清まで存続。→院体

が‐いん【雅音】

優美な音楽。太平記21「ひとたび―を奏すれば、堂下の舞人をみの衣をかたぬいて」

カイン‐パンジャン【kain pandjang インドネシア】

ジャワ島の民族衣装で、男女の腰布。上質の綿布などを用いる。

か・う【支う】カフ

〔他五〕

①ささえにする。支柱として入れる。日葡辞書「カウバリヲカウ」。「つっぱりを―・う」

②鍵やかんぬきなどで開かないようにする。「錠を―・う」

か・う【交う】カフ

[一]〔自五〕

(多く他の動詞と複合して用いる)入れちがう。かわりあう。まじる。古今和歌集賀「桜花散り―・ひ曇れ」。「行き―・う」「飛び―・う」

[二]〔他下二〕

入れちがわせる。かわす。万葉集5「ま玉手の玉手さし―・へさ寝し夜の幾だもあらねば」

か・う【肯ふ】カフ

〔自下二〕

(…することが)できる。あえてする。継体紀「尚し宣のり―・へず」

か・う【替ふ・換ふ・代ふ・変ふ】カフ

〔他下二〕

⇒かえる(下一)

か・う【買う】カフ

〔他五〕

(「替ふ」と同源。交換する意)

①品物や金とひきかえに、自分の望みの品物を得る。万葉集13「たらちねの母が形見とわがもてる真澄まそみ鏡に蜻蛉領巾あきずひれ負ひ並めもちて馬―・へ吾が背」。竹取物語「値ひの金少なしとこくし使に申ししかばわうけいが物加へて―・ひたり」。「家を―・う」「切符を―・う」

②悪い結果を招く。徒然草「財多ければ身を守るにまどし。害を―・ひ、累を招く媒なり」。「人の恨みを―・う」「顰蹙ひんしゅくを―・う」

③進んで身に引き受ける。「仕事を―・って出る」「売られたけんかを―・う」

④揚代あげだいを払って芸者・遊女などを招く。好色一代女2「傾城ぐるひなされますかといへば、田舎大臣苦い顔をして、この人が―・はれますと革袋一つ投げ出せば」。「飲む打つ―・う」

⑤人を雇う。あさぢが露「大路のかたにめのと―・はんとてすぐる者あり」

⑥価値をみとめる。尊重する。「彼の政治的手腕を―・う」「努力を―・う」

⑦(江戸語)欺かれる。口実を設けて欺くのを「売る」というのに対し、その口実に乗せられ欺かれるのを「買う」という。誹風柳多留20「女房は紅葉を―・つて悔しがり」

⑧「盗む」の隠語。

か・う【飼う】カフ

〔他五〕

①動物にえさや水を与える。万葉集12「さ桧の隈くま桧の隈河に馬とどめ馬に水―・へわれ外よそに見む」。平家物語2「馬むまどもは厩むまやになみ立ちたれども草―・ふもの一人もなし」。日葡辞書「エ(餌)ヲトリニカウ」

②動物に食を与えて養っておく。飼養する。孝徳紀「鉗かなき着け吾あが―・ふ駒は」。万葉集12「たらちねの母が―・ふ蚕この繭隠まよごもり」。日葡辞書「ウマ・ウシヲカウ」「トリヲカウ」

③投与する。盛る。日葡辞書「ドクヲカウ」

カヴァー【cover】

⇒カバー

カウアイ【Kauai】

ハワイ諸島中、北西部にある一島。サトウキビ・米・パイナップルなどの農業が盛ん。

カヴァルカンティ【Guido Cavalcanti】

イタリアの詩人。ダンテの友人であり、ともに清新体の代表的詩人。(1250頃〜1300)

カヴール【Camillo Benso Cavour】

イタリアの政治家。1852年サルデーニャ王国の首相となり、王国の近代化を推進。59年オーストリアと戦い、61年イタリアの統一を達成。(1810〜1861)→リソルジメント

ガウェインきょうとみどりのきし【ガウェイン卿と緑の騎士】‥キヤウ‥

(Sir Gawain and the Green Knight)14世紀後半に英語の頭韻詩を使って書かれたアーサー王物語の傑作。騎士の武勇と貞潔をうたう。作者不明。

ガウガメラ‐の‐たたかい【ガウガメラの戦】‥タタカヒ

紀元前331年、アレクサンドロス大王がペルシア帝国を事実上滅亡させた戦い。ガウガメラ(Gaugamela)はイラン西部の平原。アルベラの戦。

ガウス【Karl Friedrich Gauss】

ドイツの数学者。ゲッティンゲン大学教授兼天文台長。18歳で正十七角形の幾何学的作図に成功。最小自乗法・整数論・曲面論・虚数論・方程式論・級数論などを論じたほか、天文学・電磁気学にも精通。数学の王といわれる。(1777〜1855)

⇒ガウス‐きごう【ガウス記号】

⇒ガウス‐きょくせん【ガウス曲線】

⇒ガウス‐の‐ほうそく【ガウスの法則】

⇒ガウス‐ぶんぷ【ガウス分布】

⇒ガウス‐へいめん【ガウス平面】

ガウス【gauss】

(K.ガウスの名に因む)磁束密度のCGS電磁単位。1ガウスは1万分の1テスラ。記号G

ガウス‐きごう【ガウス記号】‥ガウ

実数xをこえない最大の整数を[x]で表し、[ ]をガウス記号という。例えば、[1.4]=1,[−2.3]=−3など。

⇒ガウス【Karl Friedrich Gauss】

ガウス‐きょくせん【ガウス曲線】

誤差関数がなす曲線。m=0の正規曲線に相当。

⇒ガウス【Karl Friedrich Gauss】

ガウス‐の‐ほうそく【ガウスの法則】‥ハフ‥

遠隔作用的なクーロンの法則を近接作用的な考え方に合うように書き換えた法則。電場の場合、任意の閉曲面を貫く電束がその面に囲まれた領域内の全電荷量に等しいことをいう。

⇒ガウス【Karl Friedrich Gauss】

ガウス‐ぶんぷ【ガウス分布】

(→)正規分布に同じ。

⇒ガウス【Karl Friedrich Gauss】

ガウス‐へいめん【ガウス平面】

複素数を平面上に表すのに、横軸に実数値、縦軸に虚数値をとって、普通の直交座標と同じように点で示した場合、すなわち普通のxy平面における点(x,y)を複素数x+iyとみなした場合の平面をいう。複素平面。アルガン図形。

⇒ガウス【Karl Friedrich Gauss】

カウチ【couch】

背の部分が低く、片方にだけよりかかりのある、休息用の寝椅子。

ガウチョ【gaucho スペイン】

南米のアルゼンチンやウルグアイなどのパンパス(大草原)の牧童(カウ‐ボーイ)。独立不羈・男らしさのシンボルとされた。

カウチン‐セーター【Cowichan sweater】

カナダのカウチン族が1910年頃に着始めたタートル‐ネック、無地の厚手の手編みセーター。その後、襟えり付きカーディガン型が一般化。黒・茶・クリーム・灰色のうちの2色を用いた動物・鳥類などの模様が特徴。

カウツキー【Karl Johann Kautsky】

ドイツ社会民主党、第二インターナショナルの指導者の一人。同党の「エルフルト綱領」を起草。マルクス主義思想の普及に努めるが、ロシア革命に際してプロレタリア独裁に反対したため、レーニンに攻撃された。ナチス制覇後亡命。著「キリスト教の起源」「農業問題」「唯物史観」など。(1854〜1938)

ガウディ【Antonio Gaudí】

スペイン、カタルニアの建築家。幻想的で特異な造形の建築を残した。代表作、サグラダ‐ファミリア(聖家族)聖堂(未完成)。(1852〜1926)

ガウディ

提供:ullstein bild/APL

サグラダ‐ファミリア(聖家族)

提供:JTBフォト

サグラダ‐ファミリア(聖家族)

提供:JTBフォト

カウナス【Kaunas】

リトアニア南部に位置する同国第2の都市。バルト海交易の中継地。1920〜40年、同国の首都。人口36万6千(2004)。

カウ‐ベル【cowbell】

放牧中の牛の首につるす鈴。

カウ‐ボーイ【cowboy】

牧童。特に、アメリカ西部の牛飼い男。

⇒カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイがかぶる帽子。一般に山が高くてつばが広い。特に山が高いものにテンガロン‐ハットがある。

⇒カウ‐ボーイ【cowboy】

カウル‐ネックライン【cowl neckline】

深いドレープのある襟えりぐり。また、その形。頭巾付き僧衣(カウル)から考案したもの。→ネックライン(図)

か‐うん【夏雲】

夏の雲。なつぐも。

か‐うん【家運】

一家の運命。「―が傾く」「―隆盛」

がうん【臥雲】グワ‥

姓氏の一つ。

⇒がうん‐たっち【臥雲辰致】

ガウン【gown】

すその長い、ゆったりした衣服。

㋐室内でくつろぐ時に着る衣服。

㋑イブニング‐ガウン・ウェディング‐ガウンなどの婦人用ドレス。

㋒大学教授・学生などの礼服、僧侶の僧服、また、裁判官などの法服。

カウンシル【council】

評議会。審議会。会議。

カウンセラー【counsel(l)or】

社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。精神医学・臨床心理学等を修めた専門家の場合は、心理カウンセラーと呼ぶことがある。相談員。→臨床心理士

カウンセリング【counsel(l)ing】

個人のもつ悩みや問題を解決するため、助言を与えること。精神医学・臨床心理学等の立場から行うときは、心理カウンセリングと呼ぶことがある。身上相談。

カウンター【counter】

①計算係。数取り。

②計算器。計数管。「ガイガー‐―」

③遊戯で、計算に使う算木さんぎ・象牙・骨片・碁石の類。

④銀行・ホテルなどで客と応対する細長い台。勘定台。帳場。売台。また、飲食店などに設けて、客と応対する高く細長いテーブル。

⇒カウンター‐キッチン

カウンター【counter】

「逆の」「反対の」の意。

⇒カウンター‐アタック【counterattack】

⇒カウンター‐カルチャー【counter-culture】

⇒カウンター‐シャフト【counter-shaft】

⇒カウンター‐テナー【countertenor】

⇒カウンター‐パンチ【counter-punch】

⇒カウンター‐ブロウ【counter-blow】

カウンター‐アタック【counterattack】

逆襲。反撃。特にスポーツで、防御から一転して攻撃に移ること。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐カルチャー【counter-culture】

(→)対抗文化。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐キッチン

(和製語counter-kitchen)台所とダイニング‐ルームとの間を、細長いテーブルや調理台で仕切っている台所。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐シャフト【counter-shaft】

主軸から動力を受け、それを機械へ伝達するため、中間に存在する軸。中間軸。副軸。中介軸。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐テナー【countertenor】

(カウンター‐テノールとも)男声歌手がファルセットによって出す通常より高い声域。女声のソプラノやアルトの音域に相当。また、その歌手。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐パンチ【counter-punch】

(→)カウンター‐ブロウに同じ。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐ブロウ【counter-blow】

ボクシングで、相手のパンチをはずして急に反撃を加えること。相手の体重が前足にかかっているため、反撃すると本来のパンチ以上のダメージを与えることができる。カウンター‐パンチ。

⇒カウンター【counter】

がうん‐たっち【臥雲辰致】グワ‥

(名はタツムネ・トキムネとも)明治時代の発明家・紡績技術者。信州田多井村生れ。1873年(明治6)最初の綿糸紡績機、臥雲紡績機を製作。一般にガラ紡機と呼ばれ、各地に普及した。(1842〜1900)

⇒がうん【臥雲】

カウント【count】

①数えること。「得票数を―する」

②競技などで、得点計算。

③ボクシングで、ノックダウンの際に秒を数えること。

④放射線中の荷電粒子をガイガー計数管ではかった数。

⇒カウント‐アウト【count out】

⇒カウント‐ダウン【countdown】

カウント‐アウト【count out】

ボクシングで選手がダウンしたとき、レフェリーが1秒ごとに10まで数える時間内に立ち上がれないか、立ち上がっても試合をするポーズをとれずに、ノックアウトとなること。

⇒カウント【count】

カウント‐ダウン【countdown】

特定の時点までの残り時間を知るため、数を大きな方から小さな数へ(ゼロまで)数えること。

⇒カウント【count】

かえ【代え・替え・換え】カヘ

①かえること。

②代り。予備。「―のシャツ」

③交換の割合。「1俵6000円―で買う」

かえ【萱】

(上代東国方言)(→)「かや」に同じ。万葉集20「―がむた寝む」

か‐え【柏】カヘ

①ヒノキ・サワラ・コノテガシワの類の古名。万葉集19「松―の栄えいまさね」

②(「榧」と書く)カヤの古名。

が‐えガヘ

〔助詞〕

(上代東国方言)文末で反語を表す。なんで…ものか。かは。万葉集14「親は離さくれど吾は離さかる―」

か‐えい【花営】クワ‥

室町幕府の雅称。いわゆる「花の御所」を、柳営になぞらえてこう称した。

か‐えい【花影】クワ‥

月光などによる花のかげ。はなかげ。〈[季]春〉

か‐えい【果鋭】クワ‥

果断で気性の鋭いこと。

かえい【嘉永】

[宋書楽志「思皇亨多祐、嘉楽永無央」]江戸後期、孝明天皇朝の年号。弘化5年2月28日(1848年4月1日)改元、嘉永7年11月27日(1855年1月15日)安政に改元。

が‐えい【牙営】

(「牙」は牙旗の意)大将のいる本陣。本営。

かえいさんだいき【花営三代記】クワ‥

将軍義満・義持・義量の3代にわたる室町幕府関係の記録。3冊。前半は幕府の法令その他をもとに編纂。編者は政所関係者か。後半は御供衆伊勢貞弥の日記。武家日記。室町記。

かえ‐うた【替え歌】カヘ‥

ある歌の旋律に他の歌詞をあてはめたもの。替唱歌かえしょうか。

かえ‐おとり【替え劣り】カヘ‥

物を交換して前よりも悪いものを得ること。平家物語8「平家に源氏―したりとぞ人申しける」↔替え優り

かえ‐おや【替親】カヘ‥

(→)「けいやくおや(契約親)」に同じ。

かえ‐がえ【替え替え】カヘガヘ

とりかえ。交換。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「どうやら台子だいすの伝授と―にするやうで」

かえ‐かご【替駕籠】カヘ‥

江戸時代、宿駅で駕籠をかえること。日本永代蔵2「此所は北国の舟着、殊更東海道の繁昌、馬次、―、車を轟かし」↔通し駕籠

かえ‐かた【替肩】カヘ‥

かごなどを入れかわってかつぐ者。

かえ‐かたびら【替帷子】カヘ‥

取りかえて着る帷子。予備の帷子。西鶴置土産「世は外聞つつむ風呂敷に―」

か‐えき【課役】クワ‥

①仕事を割り当てること。また、割り当てられた仕事。

②律令制では課が調ちょう、役が庸ようと雑徭ぞうようとを指す。ときに課に田租まで含める場合や、広く租税一般を指す場合がある。かやく。みつぎえだち。

③中世・近世では年貢や夫役など租税一般。かやく。

かえ‐ぎ【替着】カヘ‥

着がえの着物。

⇒替着無しの晴着無し

カウナス【Kaunas】

リトアニア南部に位置する同国第2の都市。バルト海交易の中継地。1920〜40年、同国の首都。人口36万6千(2004)。

カウ‐ベル【cowbell】

放牧中の牛の首につるす鈴。

カウ‐ボーイ【cowboy】

牧童。特に、アメリカ西部の牛飼い男。

⇒カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイがかぶる帽子。一般に山が高くてつばが広い。特に山が高いものにテンガロン‐ハットがある。

⇒カウ‐ボーイ【cowboy】

カウル‐ネックライン【cowl neckline】

深いドレープのある襟えりぐり。また、その形。頭巾付き僧衣(カウル)から考案したもの。→ネックライン(図)

か‐うん【夏雲】

夏の雲。なつぐも。

か‐うん【家運】

一家の運命。「―が傾く」「―隆盛」

がうん【臥雲】グワ‥

姓氏の一つ。

⇒がうん‐たっち【臥雲辰致】

ガウン【gown】

すその長い、ゆったりした衣服。

㋐室内でくつろぐ時に着る衣服。

㋑イブニング‐ガウン・ウェディング‐ガウンなどの婦人用ドレス。

㋒大学教授・学生などの礼服、僧侶の僧服、また、裁判官などの法服。

カウンシル【council】

評議会。審議会。会議。

カウンセラー【counsel(l)or】

社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。精神医学・臨床心理学等を修めた専門家の場合は、心理カウンセラーと呼ぶことがある。相談員。→臨床心理士

カウンセリング【counsel(l)ing】

個人のもつ悩みや問題を解決するため、助言を与えること。精神医学・臨床心理学等の立場から行うときは、心理カウンセリングと呼ぶことがある。身上相談。

カウンター【counter】

①計算係。数取り。

②計算器。計数管。「ガイガー‐―」

③遊戯で、計算に使う算木さんぎ・象牙・骨片・碁石の類。

④銀行・ホテルなどで客と応対する細長い台。勘定台。帳場。売台。また、飲食店などに設けて、客と応対する高く細長いテーブル。

⇒カウンター‐キッチン

カウンター【counter】

「逆の」「反対の」の意。

⇒カウンター‐アタック【counterattack】

⇒カウンター‐カルチャー【counter-culture】

⇒カウンター‐シャフト【counter-shaft】

⇒カウンター‐テナー【countertenor】

⇒カウンター‐パンチ【counter-punch】

⇒カウンター‐ブロウ【counter-blow】

カウンター‐アタック【counterattack】

逆襲。反撃。特にスポーツで、防御から一転して攻撃に移ること。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐カルチャー【counter-culture】

(→)対抗文化。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐キッチン

(和製語counter-kitchen)台所とダイニング‐ルームとの間を、細長いテーブルや調理台で仕切っている台所。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐シャフト【counter-shaft】

主軸から動力を受け、それを機械へ伝達するため、中間に存在する軸。中間軸。副軸。中介軸。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐テナー【countertenor】

(カウンター‐テノールとも)男声歌手がファルセットによって出す通常より高い声域。女声のソプラノやアルトの音域に相当。また、その歌手。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐パンチ【counter-punch】

(→)カウンター‐ブロウに同じ。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐ブロウ【counter-blow】

ボクシングで、相手のパンチをはずして急に反撃を加えること。相手の体重が前足にかかっているため、反撃すると本来のパンチ以上のダメージを与えることができる。カウンター‐パンチ。

⇒カウンター【counter】

がうん‐たっち【臥雲辰致】グワ‥

(名はタツムネ・トキムネとも)明治時代の発明家・紡績技術者。信州田多井村生れ。1873年(明治6)最初の綿糸紡績機、臥雲紡績機を製作。一般にガラ紡機と呼ばれ、各地に普及した。(1842〜1900)

⇒がうん【臥雲】

カウント【count】

①数えること。「得票数を―する」

②競技などで、得点計算。

③ボクシングで、ノックダウンの際に秒を数えること。

④放射線中の荷電粒子をガイガー計数管ではかった数。

⇒カウント‐アウト【count out】

⇒カウント‐ダウン【countdown】

カウント‐アウト【count out】

ボクシングで選手がダウンしたとき、レフェリーが1秒ごとに10まで数える時間内に立ち上がれないか、立ち上がっても試合をするポーズをとれずに、ノックアウトとなること。

⇒カウント【count】

カウント‐ダウン【countdown】

特定の時点までの残り時間を知るため、数を大きな方から小さな数へ(ゼロまで)数えること。

⇒カウント【count】

かえ【代え・替え・換え】カヘ

①かえること。

②代り。予備。「―のシャツ」

③交換の割合。「1俵6000円―で買う」

かえ【萱】

(上代東国方言)(→)「かや」に同じ。万葉集20「―がむた寝む」

か‐え【柏】カヘ

①ヒノキ・サワラ・コノテガシワの類の古名。万葉集19「松―の栄えいまさね」

②(「榧」と書く)カヤの古名。

が‐えガヘ

〔助詞〕

(上代東国方言)文末で反語を表す。なんで…ものか。かは。万葉集14「親は離さくれど吾は離さかる―」

か‐えい【花営】クワ‥

室町幕府の雅称。いわゆる「花の御所」を、柳営になぞらえてこう称した。

か‐えい【花影】クワ‥

月光などによる花のかげ。はなかげ。〈[季]春〉

か‐えい【果鋭】クワ‥

果断で気性の鋭いこと。

かえい【嘉永】

[宋書楽志「思皇亨多祐、嘉楽永無央」]江戸後期、孝明天皇朝の年号。弘化5年2月28日(1848年4月1日)改元、嘉永7年11月27日(1855年1月15日)安政に改元。

が‐えい【牙営】

(「牙」は牙旗の意)大将のいる本陣。本営。

かえいさんだいき【花営三代記】クワ‥

将軍義満・義持・義量の3代にわたる室町幕府関係の記録。3冊。前半は幕府の法令その他をもとに編纂。編者は政所関係者か。後半は御供衆伊勢貞弥の日記。武家日記。室町記。

かえ‐うた【替え歌】カヘ‥

ある歌の旋律に他の歌詞をあてはめたもの。替唱歌かえしょうか。

かえ‐おとり【替え劣り】カヘ‥

物を交換して前よりも悪いものを得ること。平家物語8「平家に源氏―したりとぞ人申しける」↔替え優り

かえ‐おや【替親】カヘ‥

(→)「けいやくおや(契約親)」に同じ。

かえ‐がえ【替え替え】カヘガヘ

とりかえ。交換。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「どうやら台子だいすの伝授と―にするやうで」

かえ‐かご【替駕籠】カヘ‥

江戸時代、宿駅で駕籠をかえること。日本永代蔵2「此所は北国の舟着、殊更東海道の繁昌、馬次、―、車を轟かし」↔通し駕籠

かえ‐かた【替肩】カヘ‥

かごなどを入れかわってかつぐ者。

かえ‐かたびら【替帷子】カヘ‥

取りかえて着る帷子。予備の帷子。西鶴置土産「世は外聞つつむ風呂敷に―」

か‐えき【課役】クワ‥

①仕事を割り当てること。また、割り当てられた仕事。

②律令制では課が調ちょう、役が庸ようと雑徭ぞうようとを指す。ときに課に田租まで含める場合や、広く租税一般を指す場合がある。かやく。みつぎえだち。

③中世・近世では年貢や夫役など租税一般。かやく。

かえ‐ぎ【替着】カヘ‥

着がえの着物。

⇒替着無しの晴着無し

サグラダ‐ファミリア(聖家族)

提供:JTBフォト

サグラダ‐ファミリア(聖家族)

提供:JTBフォト

カウナス【Kaunas】

リトアニア南部に位置する同国第2の都市。バルト海交易の中継地。1920〜40年、同国の首都。人口36万6千(2004)。

カウ‐ベル【cowbell】

放牧中の牛の首につるす鈴。

カウ‐ボーイ【cowboy】

牧童。特に、アメリカ西部の牛飼い男。

⇒カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイ‐ハット【cowboy hat】

カウボーイがかぶる帽子。一般に山が高くてつばが広い。特に山が高いものにテンガロン‐ハットがある。

⇒カウ‐ボーイ【cowboy】

カウル‐ネックライン【cowl neckline】

深いドレープのある襟えりぐり。また、その形。頭巾付き僧衣(カウル)から考案したもの。→ネックライン(図)

か‐うん【夏雲】

夏の雲。なつぐも。

か‐うん【家運】

一家の運命。「―が傾く」「―隆盛」

がうん【臥雲】グワ‥

姓氏の一つ。

⇒がうん‐たっち【臥雲辰致】

ガウン【gown】

すその長い、ゆったりした衣服。

㋐室内でくつろぐ時に着る衣服。

㋑イブニング‐ガウン・ウェディング‐ガウンなどの婦人用ドレス。

㋒大学教授・学生などの礼服、僧侶の僧服、また、裁判官などの法服。

カウンシル【council】

評議会。審議会。会議。

カウンセラー【counsel(l)or】

社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人。精神医学・臨床心理学等を修めた専門家の場合は、心理カウンセラーと呼ぶことがある。相談員。→臨床心理士

カウンセリング【counsel(l)ing】

個人のもつ悩みや問題を解決するため、助言を与えること。精神医学・臨床心理学等の立場から行うときは、心理カウンセリングと呼ぶことがある。身上相談。

カウンター【counter】

①計算係。数取り。

②計算器。計数管。「ガイガー‐―」

③遊戯で、計算に使う算木さんぎ・象牙・骨片・碁石の類。

④銀行・ホテルなどで客と応対する細長い台。勘定台。帳場。売台。また、飲食店などに設けて、客と応対する高く細長いテーブル。

⇒カウンター‐キッチン

カウンター【counter】

「逆の」「反対の」の意。

⇒カウンター‐アタック【counterattack】

⇒カウンター‐カルチャー【counter-culture】

⇒カウンター‐シャフト【counter-shaft】

⇒カウンター‐テナー【countertenor】

⇒カウンター‐パンチ【counter-punch】

⇒カウンター‐ブロウ【counter-blow】

カウンター‐アタック【counterattack】

逆襲。反撃。特にスポーツで、防御から一転して攻撃に移ること。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐カルチャー【counter-culture】

(→)対抗文化。

⇒カウンター【counter】

カウンター‐キッチン