複数辞典一括検索+![]()

![]()

乖異 カイイ🔗⭐🔉

【乖異】

カイイ 意見・態度などが互いに食い違う。気があわない。『乖違カイイ』

介 かい🔗⭐🔉

【介】

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

介意 カイイ🔗⭐🔉

【介意】

カイイ・イニカイス 気にすること。『介心カイシン・介懐カイカイ』

会意 カイイ🔗⭐🔉

【会心】

カイシン・ココロニカイス  心の中ではっきりさとる。

心の中ではっきりさとる。 自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』

自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』

心の中ではっきりさとる。

心の中ではっきりさとる。 自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』

自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』

会意 カイイ🔗⭐🔉

【会意】

カイイ  六書リクショの一つ。

六書リクショの一つ。 イニカイス「会心

イニカイス「会心 」と同じ。

」と同じ。

六書リクショの一つ。

六書リクショの一つ。 イニカイス「会心

イニカイス「会心 」と同じ。

」と同じ。

効 かい🔗⭐🔉

【効】

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ)

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

8画 力部 [五年]

区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8

【效】旧字旧字

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ)

10画 攴部

区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1

《常用音訓》コウ/き…く

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

o〉

《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)

《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり

《意味》

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。

《単語家族》

絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。

《類義》

→習

《異字同訓》

きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

回易 カイエキ🔗⭐🔉

【回易】

カイエキ =廻易。宋ソウ代の慣例の一つで、外国へ使節を送るとき、自国の産物を持って行き、先方の物産と交換して帰国したこと。

回憶 カイオク🔗⭐🔉

【回想】

カイソウ・オモイヲメグラス 過ぎ去ったことを思いおこすこと。『回顧カイコ・回憶カイオク』

回隠 カイイン🔗⭐🔉

【回隠】

カイイン 不都合なことがあって、避け隠れること。

嵬峨 カイガ🔗⭐🔉

【嵬峨】

カイガ  たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』

たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』 酔って足もとのあぶないさま。

酔って足もとのあぶないさま。

たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』

たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』 酔って足もとのあぶないさま。

酔って足もとのあぶないさま。

快意 カイイ🔗⭐🔉

【快心】

カイシン  さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』

さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』 〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。

〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。

さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』

さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』 〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。

〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。

怪異 カイイ🔗⭐🔉

【怪異】

カイイ

カイイ  見なれない。奇異なこと。不思議なこと。

見なれない。奇異なこと。不思議なこと。 化け物。

化け物。 ケイ〔国〕不思議なこと。

ケイ〔国〕不思議なこと。

カイイ

カイイ  見なれない。奇異なこと。不思議なこと。

見なれない。奇異なこと。不思議なこと。 化け物。

化け物。 ケイ〔国〕不思議なこと。

ケイ〔国〕不思議なこと。

怪訝 カイガ🔗⭐🔉

【怪訝】

カイガ あやしむ。

カイガ あやしむ。 ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。

ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。

カイガ あやしむ。

カイガ あやしむ。 ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。

ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。

怪偉 カイイ🔗⭐🔉

【怪偉】

カイイ 並はずれていて雄大であること。

怪迂 カイウ🔗⭐🔉

【怪譎】

カイケツ ひねくれて、ふにおちない。不合理であやしい。『怪迂カイウ』

恢偉 カイイ🔗⭐🔉

【恢偉】

カイイ 大きくて、目だつさま。〈同義語〉魁偉。

懐王 カイオウ🔗⭐🔉

【懐王】

カイオウ(楚)〈人名〉戦国時代、楚ソの王。在位前328〜前298。威王の子。名は熊槐ユウカイ、懐は諡オクリナ。屈原の忠告をきかず秦シンの計略にのって斉セイとの同盟をやめ、斉が滅ぼされてから、秦王に会いにゆき殺された。→「巫山之夢フザンノユメ」

懐王 カイオウ🔗⭐🔉

【懐王】

カイオウ(秦)〈人名〉?〜前206?戦国時代の楚ソの懐王槐カイの孫で、項梁コウリョウにかつがれて楚の王になった。名は心。項羽が天下をとると義帝とされたが、すぐ暗殺された。

改意 カイイ🔗⭐🔉

【改心】

カイシン・ココロヲアラタム 心を入れ替える。悪い心をあらため直すこと。『改意カイイ』

改易 カイエキ🔗⭐🔉

【改易】

カイエキ  あらためる。かえる。『改変カイヘン』

あらためる。かえる。『改変カイヘン』 〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。

〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。

あらためる。かえる。『改変カイヘン』

あらためる。かえる。『改変カイヘン』 〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。

〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。

改悪 カイアク🔗⭐🔉

【改悪】

カイアク  悪いことをあらためる。

悪いことをあらためる。 〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。

〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。

悪いことをあらためる。

悪いことをあらためる。 〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。

〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。

晦菴 カイアン🔗⭐🔉

【晦菴】

カイアン 南宋ナンソウの儒学者の朱熹シュキが門弟に講義したへやの名。また、そのへやの名にちなんで、門弟たちが朱熹を呼んだ名。「晦庵」とも。

槐安夢 カイアンノユメ🔗⭐🔉

【槐安夢】

カイアンノユメ〈故事〉→「南柯夢ナンカノユメ」

槐位 カイイ🔗⭐🔉

【槐位】

カイイ 三公の位。『槐座カイザ・槐庭カイテイ・槐鉉カイゲン・槐鼎カイテイ』▽朝廷の庭に三本の槐エンジュを植え、三公がそれに向かってすわった故事や、鼎カナエの三本足や、鉉ゲン(鼎の耳の金具)を三公にたとえたことから。

櫂 かい🔗⭐🔉

海阿 カイア🔗⭐🔉

【海曲】

カイキョク  海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』

海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』 島。

島。

海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』

海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』 島。

島。

海淵 カイエン🔗⭐🔉

【海淵】

カイエン 大洋の底の比較的せまい範囲が特に深くなっている部分。ふつう海溝カイコウの中にある。

魁偉 カイイ🔗⭐🔉

【瑰偉】

カイイ =魁偉。 すぐれていて珍しい。

すぐれていて珍しい。 人がらがひときわ目だってすぐれている。

人がらがひときわ目だってすぐれている。

すぐれていて珍しい。

すぐれていて珍しい。 人がらがひときわ目だってすぐれている。

人がらがひときわ目だってすぐれている。

界域 カイイキ🔗⭐🔉

【界域】

カイイキ  さかい。境界。

さかい。境界。 区域。

区域。

さかい。境界。

さかい。境界。 区域。

区域。

華夷 カイ🔗⭐🔉

【華夷】

カイ 中国と外国(=夷)。中国と、中国から遠くはなれた未開の民族が住んでいる所。〈類義語〉華裔カエイ。

解印 カイイン🔗⭐🔉

【解綬】

カイジュ・ジュヲトク 印綬インジュをとく。役人をやめること。『解印カイイン・解紐カイチュウ・解組カイソ・解亀カイキ』

解頤 カイイ🔗⭐🔉

【解頤】

カイイ・イヲトク〈故事〉下あごを外す。大笑いすること。また、非常に感心すること。▽「漢書」匡衡伝の「匡説詩解人頤=匡詩ヲ説キテ人ノ頤ヲ解ク」から。

貝 かい🔗⭐🔉

【貝】

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ /ハイ

/ハイ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

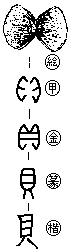

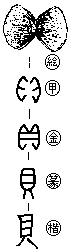

《解字》

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

《解字》

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる)

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)

廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ

7画 貝部 [一年]

区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C

《常用音訓》かい

《音読み》 バイ /ハイ

/ハイ

〈b

〈b i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

i〉

《訓読み》 かい(かひ)

《名付け》 かい

《意味》

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

《解字》

{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。

《解字》

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる)

象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。

《単語家族》

敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)

廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

遐異 カイ🔗⭐🔉

【遐異】

カイ 世俗とかけ離れて異なっていること。

開化 カイカ🔗⭐🔉

【開化】

カイカ  人知が進歩して世が開けること。「文明開化」

人知が進歩して世が開けること。「文明開化」 カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。

カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。

人知が進歩して世が開けること。「文明開化」

人知が進歩して世が開けること。「文明開化」 カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。

カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。

開可 カイカ🔗⭐🔉

【開可】

カイカ 許可する。

開運 カイウン🔗⭐🔉

【開運】

カイウン  ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。

ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。 運がよいほうに向かうこと。

運がよいほうに向かうこと。

ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。

ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。 運がよいほうに向かうこと。

運がよいほうに向かうこと。

漢字源に「かい」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む

塾を開いて子弟を教える。「白首下帷復何益=白首帷ヲ下スモ復タ何ノ益カアラン」〔

塾を開いて子弟を教える。「白首下帷復何益=白首帷ヲ下スモ復タ何ノ益カアラン」〔 18画 木部

区点=6105 16進=5D25 シフトJIS=9F44

《音読み》

18画 木部

区点=6105 16進=5D25 シフトJIS=9F44

《音読み》