複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (9)

いちじゅう‐ぎり【一重切】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

いちじゅう‐ぎり【一重切】‥ヂユウ‥

竹の花入れの一種で、花を挿す窓が一つのもの。↔二重切

ひたえ【一重】ヒタヘ🔗⭐🔉

ひたえ【一重】ヒタヘ

一重ひとえの転。一説に、「ひたたへ(直 )」の約で、不純物のない白

)」の約で、不純物のない白 しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」

しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」

)」の約で、不純物のない白

)」の約で、不純物のない白 しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」

しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」

ひと‐え【一重・単】‥ヘ🔗⭐🔉

ひと‐え【一重・単】‥ヘ

①そのものだけで、重ならないこと。

②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。

③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉

⇒ひとえ‐うめ【一重梅】

⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】

⇒ひとえ‐がさね【単襲】

⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】

⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】

⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】

⇒ひとえ‐つかい【単使】

⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】

⇒ひとえ‐ばかま【単袴】

⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】

⇒ひとえ‐むすび【一重結び】

⇒ひとえ‐もの【単物】

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥

①単弁の梅。

②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥

裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥

海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥

単弁の桜。

⇒ひと‐え【一重・単】

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥

瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。

⇒ひと‐え【一重・単】

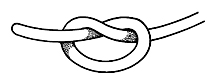

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥🔗⭐🔉

ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥

紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。

一重結び

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

⇒ひと‐え【一重・単】

大辞林の検索結果 (10)

いち-じゅう【一重】🔗⭐🔉

いち-じゅう ―ヂユウ [0] 【一重】

(1)ひとかさね。ひとえ。

(2)ひときわ程度がはなはだしいこと。「城へ切て入らんずる事は,又―の大事ぞ/太平記 34」

いちじゅう-ぎり【一重切り】🔗⭐🔉

いちじゅう-ぎり ―ヂユウ― [0] 【一重切り】

竹筒の花入れで,花を生ける窓が一つのもの。

ひと-え【一重・単】🔗⭐🔉

ひと-え ―ヘ [2] 【一重・単】

(1)重なっていないこと。そのものだけであること。「壁―をへだてるのみだ」

(2)花びらが重なっていないこと。また,その花。単弁。

(3)裏をつけないで仕立てた衣類,特に長着。ひとえもの。《単》 [季]夏。

→袷(アワセ)

(4)装束の下に着た肌着。平安末期,小袖肌着ができてからは,その上に重ねる中着となった。男は袴に着込め,女は袴の上からはおる。ひとえぎぬ。

ひとえ-うめ【一重梅】🔗⭐🔉

ひとえ-うめ ―ヘ― [3] 【一重梅】

(1)単弁の梅。

(2)襲(カサネ)の色目の名。表は白,裏は紅。一一月から二月に着用。雪の下の紅梅。

(3)梅紋の一。{(1)}を図案化したもの。

ひとえ-おび【単帯・一重帯】🔗⭐🔉

ひとえ-おび ―ヘ― [4] 【単帯・一重帯】

厚地の,かたい織物を用いて裏や芯(シン)をつけない帯。主に女帯で夏に用いる。[季]夏。

ひとえ-ぐさ【一重草】🔗⭐🔉

ひとえ-ぐさ ―ヘ― [3] 【一重草】

(1)キキョウの異名。

(2)緑藻類ヒビミドロ目の海藻。関東地方以西の太平洋沿岸の潮間帯上部に生育。葉状体は一層の細胞からなり,扇形ないし円形の薄い膜質で,黄緑色を呈する。食用として養殖し,青のり・佃煮とする。

ひとえ-ざくら【一重桜】🔗⭐🔉

ひとえ-ざくら ―ヘ― [4] 【一重桜】

単弁の桜。

ひとえ-まぶた【一重瞼】🔗⭐🔉

ひとえ-まぶた ―ヘ― [4] 【一重瞼】

横ひだのない,ひとえの瞼。ひとかわめ。

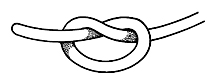

ひとえ-むすび【一重結び】🔗⭐🔉

ひとえ-むすび ―ヘ― [4] 【一重結び】

紐(ヒモ)の結び方の一。輪を作り,端を通して締めるもの。

ひとえ【一重の】(和英)🔗⭐🔉

ひとえ【一重の】

single.→英和

一重まぶた a single-edged eyelid.

広辞苑+大辞林に「一重」で始まるの検索結果。