複数辞典一括検索+![]()

![]()

そく【束】🔗⭐🔉

そく [1] 【束】

(1)〔数〕

〔lattice〕

数学の代数系の一。ある集合の二つの元(ゲン)の間に二つの演算が定義され,それらが冪等律(ベキトウリツ)・交換律・結合律・吸収律の性質を満たすとき,この集合を束という。「ブール―」「モジュラー―」

(2)江戸時代,商人が用いた符牒。一・十・百・千などの数を表す。「―(=百両)と思つたその金も/歌舞伎・加賀鳶」

(3)ものを数えるときに用いる単位。(ア)稲一〇把をいう。(イ)半紙一〇帖(二〇〇枚)をいう。(ウ)蟇目(ヒキメ)の矢二〇本をいう。(エ)釣りで,一〇〇尾をいう。一束。「―釣り」

(4)矢の長さを表す単位。一握り分の長さを一束という。「十二―三つ伏せ」

そく=に立・つ🔗⭐🔉

――に立・つ

歌舞伎で,踵(カカト)をつけて両足でまっすぐに立つ。見得(ミエ)の一。

そく-しゅ【束手】🔗⭐🔉

そく-しゅ [1] 【束手】

手を出さないこと。傍観。

そく-しゅう【束脩】🔗⭐🔉

そく-しゅう ―シウ [0] 【束脩】

(1)昔,中国で家臣・弟子になるときに礼物に用いた干し肉の束。

(2)入門のときに師に贈る礼物や金銭。「―を納めて周策を保の門人とせむことを請うた/渋江抽斎(鴎外)」

そくしん-らん【束心蘭】🔗⭐🔉

そくしん-らん [3] 【束心蘭】

ユリ科の多年草。日あたりのよい山麓(サンロク)などに自生。線形の葉が多数根生し,その中心から高さ30センチメートルほどの花茎を一本出す。四,五月,小さな筒形の淡紅色の花が穂状に多数つく。

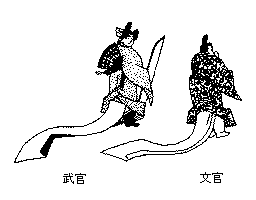

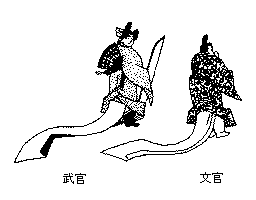

そく-たい【束帯】🔗⭐🔉

そく-たい [0][3] 【束帯】

〔石帯(セキタイ)で束ねる,の意〕

平安時代以降,男子の正式の朝服。天皇以下の文官武官が公事の際に着用した。冠・袍(ホウ)・半臂(ハンピ)・下襲(シタガサネ)・衵(アコメ)・単(ヒトエ)・表袴(ウエノハカマ)・大口・石帯・帖紙(タトウ)・笏(シヤク)・襪(シトウズ)・沓(クツ)などから成る。昼装束(ヒノシヨウゾク)。

→衣冠

束帯

[図]

[図]

[図]

[図]

そくた・う【束帯ふ】🔗⭐🔉

そくた・う ソクタフ 【束帯ふ】 (動ハ四)

〔名詞「束帯」の動詞化〕

束帯を着用する。正式の礼服を身につける。「ハジメテ本々(ホンボン)ニ―・ウタガ/天草本平家 3」

そく-ばく【束縛】🔗⭐🔉

そく-ばく [0] 【束縛】 (名)スル

(1)しばること。捕らえること。

(2)行動に制限を加えて自由を奪うこと。「時間に―される」「紅塵(コウジン)深き処に―せられたる身の/日光山の奥(花袋)」

そくばく-うんどう【束縛運動】🔗⭐🔉

そくばく-うんどう [5] 【束縛運動】

外部の条件によって束縛された運動。例えば平面上のレールの上を走る物体の運動など。

そくばく-じょうたい【束縛状態】🔗⭐🔉

そくばく-じょうたい ―ジヤウ― [5] 【束縛状態】

粒子が力の場による束縛を受け,自由に無限遠まで移動できない状態。原子や分子内に束縛された電子は,とびとびのエネルギー値しかとりえない。

そくばく-でんし【束縛電子】🔗⭐🔉

そくばく-でんし [5] 【束縛電子】

原子または分子に束縛され,自由に動くことのできない電子。

→自由電子

そくばく-へんこう【束縛変項】🔗⭐🔉

そくばく-へんこう ―カウ [5] 【束縛変項】

〔bound variable〕

述語論理の論理式の中で量記号の作用を受けている変項。

そく-はつ【束髪】🔗⭐🔉

そく-はつ [0] 【束髪】

(1)髪を束ねて結うこと。また,その髪。

(2)明治初期から流行した,婦人の西洋風の髪の結い方。水油を用い,形も比較的自由で,西洋上げ巻・マーガレット・ひさし髪・耳かくし・二百三高地など種々の形と名称が生まれた。

たば【束・把】🔗⭐🔉

たば 【束・把】

■一■ [1] (名)

いくつかのものをひとまとめにしたもの。まとめてたばねたもの。細長いものや平たく薄いものをまとめる場合にいう。「稲の―」「札―」「薪(マキ)を―にする」

■二■ (接尾)

助数詞。たばねたものを数えるのに用いる。「薪三―」

たば=になって掛か・る🔗⭐🔉

――になって掛か・る

大勢がいっしょになって一つのものに向かう。

たば-かぜ【束風】🔗⭐🔉

たば-かぜ [2] 【束風】

「たまかぜ」に同じ。

たばね【束ね】🔗⭐🔉

たばね [0][3] 【束ね】

(1)たばねること。また,たばねたもの。

(2)全体をまとめ,とりしまること,また,その役。「―役」「此心清町一町の―をする年寄/浄瑠璃・博多小女郎(中)」

(3)江戸時代の男の髪形の一。油をつけないで,髱(タボ)をふっくらと出し,はけ先を散らし上向きにそらせて結ったもの。

たばね-がみ【束ね髪】🔗⭐🔉

たばね-がみ [0][3] 【束ね髪】

頭の後方で束ねた髪。

たばね-のし【束ね熨斗】🔗⭐🔉

たばね-のし [3] 【束ね熨斗】

熨斗を束ねたもの。また,それを図案化した紋所。

たばね-ばしら【束ね柱】🔗⭐🔉

たばね-ばしら [4] 【束ね柱】

何本もの小円柱を束ねたような太い柱。中世ゴシック建築に用いられた。

たば・ねる【束ねる】🔗⭐🔉

たば・ねる [3] 【束ねる】 (動ナ下一)[文]ナ下二 たば・ぬ

(1)まとめてくくる。ひとつにまとめる。「稲を―・ねる」

(2)まとめて統率する。「若い人を―・ねていく役」

たわし【束子】🔗⭐🔉

たわし タハシ [0] 【束子】

器物の汚れをこすって落とす用具。古くはわら・シュロの毛などを束ねて用いた。現在は合成樹脂製・金属製などさまざま。

つか【束】🔗⭐🔉

つか-いし【束石】🔗⭐🔉

つか-いし [0] 【束石】

木造建築の床束などの下に据える石。玉石・コンクリート-ブロックなど。束受け石。

つかね【束ね】🔗⭐🔉

つかね 【束ね】

まとめて一つにくくること。また,その物。「かりおける―のあゐのそこらあれば/新撰六帖 6」

つかね-お【束ね緒】🔗⭐🔉

つかね-お ―ヲ 【束ね緒】

たばねるためのひも。結び紐。「なにをかは恋のみだれの―にせむ/古今(恋一)」

つか・ねる【束ねる】🔗⭐🔉

つか・ねる [3] 【束ねる】 (動ナ下一)[文]ナ下二 つか・ぬ

(1)一つにまとめてしばる。たばねる。「髪を―・ねる」

(2)両手を組み合わせる。こまぬく。「手を―・ねて傍看した/渋江抽斎(鴎外)」

(3)統率する。統括する。「朕が教へ事に違はずして―・ね治めむ表(シルシ)となも/続紀(神護景雲三宣命)」

つか-の-あいだ【束の間】🔗⭐🔉

つか-の-あいだ ―アヒダ 【束の間】

「つかのま」に同じ。「―も我忘れめや/万葉 110」

つか-の-ま【束の間】🔗⭐🔉

つか-の-ま [0] 【束の間】

〔指四本で握るほどの長さの意〕

わずかの時間。ほんのちょっとのあいだ。「―の栄華」

つか-ばしら【束柱】🔗⭐🔉

つか-ばしら [3] 【束柱】

梁(ハリ)と棟木(ムナギ)との間や床の下などに立てる短い柱。束。

つか-みほん【束見本】🔗⭐🔉

つか-みほん [3] 【束見本】

本の厚さを確認するために,同じ用紙で作る本の見本。

つかみょうじん-こふん【束明神古墳】🔗⭐🔉

つかみょうじん-こふん ツカミヤウジン― 【束明神古墳】

奈良県橿原市にある終末期の古墳。凝灰岩製の横口式石槨が特徴。

そくばく【束縛】(和英)🔗⭐🔉

そくはつ【束髪に結う】(和英)🔗⭐🔉

そくはつ【束髪に結う】

bundle one's hairs.

たば【束】(和英)🔗⭐🔉

たばねる【束ねる】(和英)🔗⭐🔉

たばねる【束ねる】

(tie up in a) bundle;→英和

do (up) one's hair (髪を).

たわし【束子】(和英)🔗⭐🔉

たわし【束子】

a scrubbing brush.

大辞林に「−束」で始まるの検索結果 1-40。