複数辞典一括検索+![]()

![]()

そく【束】🔗⭐🔉

そく【束】

①つかねたものを数える語。稲10把・半紙10帖など、10個を一組としたものを1束という。たば。また、釣りで魚100尾、蟇目ひきめの矢20本にもいう。今昔物語集26「或いは二、三―刈りてとらす」

②矢の長さの単位。親指以外の指4本の幅。平家物語5「わづかに十三―こそ仕り候へ」

③(江戸時代の隠語)一、十、百などを示すのに用いた。浮世床初「夕ベも三百さんぞくばかりへいりやした」

そく‐がり【束刈】🔗⭐🔉

そく‐がり【束刈】

田地の面積を、刈り取った稲の束数によって計ること。

そく‐しゅ【束手】🔗⭐🔉

そく‐しゅ【束手】

手をつかねること。手出しをせずに傍観すること。

そく‐しゅう【束脩】‥シウ🔗⭐🔉

そく‐しゅう【束脩】‥シウ

[論語述而](「束ねた乾肉」の意。中国の古代、初めて入門する時、手軽な贈物として持参した)師のもとに入門する時に贈呈する礼物。転じて、入学の時に納める金銭。

そく‐せい【束生】🔗⭐🔉

そく‐せい【束生】

茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。

そく‐たい【束帯】🔗⭐🔉

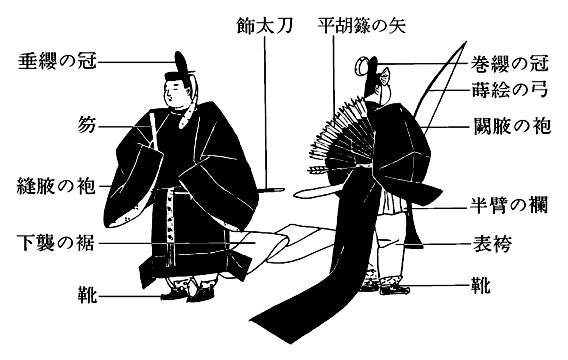

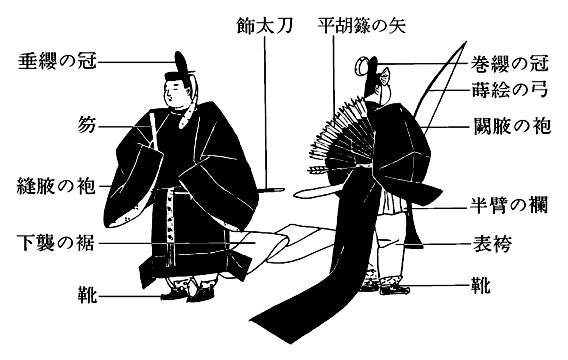

そく‐たい【束帯】

[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]

①礼服を着、大帯をつけること。

②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。

束帯

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ🔗⭐🔉

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ

〔自四〕

(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」

そく‐はく【束帛】🔗⭐🔉

そく‐はく【束帛】

たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。

そく‐ばく【束縛】🔗⭐🔉

そく‐ばく【束縛】

①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。

②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」

そく‐はつ【束髪】🔗⭐🔉

そく‐はつ【束髪】

①髪をたばねて結ぶこと。

②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」

束髪

たば‐かぜ【束風】🔗⭐🔉

たば‐かぜ【束風】

(主として日本海岸で)乾いぬいすなわち北西方から吹く暴風。

たばね【束ね】🔗⭐🔉

たばね【束ね】

①たばねること。また、たばねたもの。

②とりしまること。まとめること。また、その役。狂言、泣尼「この浦の―を致す者でござる」

③男の髪の結い方の一つ。(→)嚊束かかあたばねに同じ。

⇒たばね‐がみ【束ね髪】

⇒たばね‐ぎ【束ね木】

⇒たばね‐ばしら【束ね柱】

⇒たばね‐わた【束ね綿】

たばね‐がみ【束ね髪】🔗⭐🔉

たばね‐がみ【束ね髪】

たばねた頭髪。そくはつ。

⇒たばね【束ね】

たばね‐ぎ【束ね木】🔗⭐🔉

たばね‐ぎ【束ね木】

一束ずつたばねた薪。好色一代男3「こなから酒に両隣を傾け、―の当座買ひ、やがて立消ゆる煙なるべし」

⇒たばね【束ね】

たばね‐ばしら【束ね柱】🔗⭐🔉

たばね‐ばしら【束ね柱】

太い柱の周りに細い柱を数本付けた柱。簇柱ぞくちゅう。

⇒たばね【束ね】

たば・ねる【束ねる】🔗⭐🔉

たば・ねる【束ねる】

〔他下一〕[文]たば・ぬ(下二)

①一つにつかねる。束にする。一つにまとめる。〈文明本節用集〉。「髪を―・ねる」

②すべくくる。統率する。「荒くれ男どもを―・ねる」

たばね‐わた【束ね綿】🔗⭐🔉

たばね‐わた【束ね綿】

上等の真綿をたばねくくったもの。多く進物に用いた。

⇒たばね【束ね】

たば‐わけ【束分け】🔗⭐🔉

たば‐わけ【束分け】

地主と小作とが、米麦収穫の際、刈り取った米麦をあらかじめ約定した割合で分け合った旧習。刈分け。稲分け。

たわし【束子】タハシ🔗⭐🔉

たわし【束子】タハシ

わら・棕梠しゅろの毛などをたばねて造り、器物をこすり洗う道具。「―でこする」

束子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

つか【束】🔗⭐🔉

つか【束】

①握ったときの4本の指の幅ほどの長さ。太平記25「其の尺僅かに十―なれば又十―の剣とも名付けたり」

②たばねた数の単位。孝徳紀「段きだごとに租たちからの稲二―二把たばり」

③短い垂直の材。束柱つかばしら。日葡辞書「ツカヲカ(支)ウ」

④紙をたばねたものの厚み。転じて、書物の厚み。

つか‐いし【束石】🔗⭐🔉

つか‐いし【束石】

床束ゆかづかなどの下に据える石。

つか‐いね【束稲】🔗⭐🔉

つか‐いね【束稲】

つかねた稲。稲のたば。

つか‐なみ【束並・藁藉】🔗⭐🔉

つか‐なみ【束並・藁藉】

山家などで、わらを編んで畳の広さほどにつくった敷物。わらぐみ。ねこがき。散木奇歌集「―の上によるよる旅寝して」

つかね‐お【束ね緒】‥ヲ🔗⭐🔉

つかね‐お【束ね緒】‥ヲ

しばるために用いる紐。結び紐。古今和歌集恋「何をかは恋の乱れの―にせむ」

つか・ねる【束ねる】🔗⭐🔉

つか・ねる【束ねる】

〔他下一〕[文]つか・ぬ(下二)

①集めて一つにしてくくる。たばねる。万葉集16「か黒し髪をま櫛もちここにかき垂り取り―・ね」。平家物語7「貴賤手を―・ね緇素しそ足をいただく」

②こまぬく。「手を―・ねる」

③すべつかさどる。統帥する。「三軍を―・ねる」

つか‐の‐あいだ【束の間】‥アヒダ🔗⭐🔉

つか‐の‐あいだ【束の間】‥アヒダ

(→)「つかのま」に同じ。万葉集2「―もわれ忘れめや」

つか‐の‐ま【束の間】🔗⭐🔉

つか‐の‐ま【束の間】

(一束ほどの短い間の意)ちょっとの間。しばらく。万葉集4「夏野行く牡鹿の角の―も」。「―の平安」

つか‐ばしら【束柱】🔗⭐🔉

つか‐ばしら【束柱】

短い柱。つか。平家物語3「小柴墻こぼち、大床の―わりなどして」

つか‐ふな【束鮒】🔗⭐🔉

つか‐ふな【束鮒】

一束ほどの大きさの鮒。万葉集4「妹がためわがすなどれる藻臥し―」

つか‐みほん【束見本】🔗⭐🔉

つか‐みほん【束見本】

実際と同じ用紙を用いて作った製本見本。印刷・製本作業に先立ち、装丁・体裁・外形・重さなどを確認するもの。

[漢]束🔗⭐🔉

束 字形

筆順

筆順

〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕

〔音〕ソク(呉)

〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる

[意味]

①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」

②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。

③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕

[解字]

象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。

[下ツキ

羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束

[難読]

束子たわし

〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕

〔音〕ソク(呉)

〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる

[意味]

①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」

②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。

③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕

[解字]

象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。

[下ツキ

羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束

[難読]

束子たわし

筆順

筆順

〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕

〔音〕ソク(呉)

〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる

[意味]

①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」

②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。

③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕

[解字]

象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。

[下ツキ

羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束

[難読]

束子たわし

〔木部3画/7画/教育/3411・422B〕

〔音〕ソク(呉)

〔訓〕たば・たばねる・つか・つかねる

[意味]

①たばにしてくくる。つかねる。動きがとれないようにしめつける。「束縛・束帯・結束・収束・約束」

②たば(を数える語)。「一束・二束三文」▶稲十把ぱ、紙十帖じょうなど、十個のたばを一束とする。

③指を四本並べた幅。つか。矢の長さをはかる単位。「十二束二つ伏せ、よっぴいてひゃうど放つ」〔平家〕

[解字]

象形。たきぎのような木をなわでたばねた形。

[下ツキ

羈束・結束・検束・拘束・収束・集束・装束・二束三文・幣束・約束

[難読]

束子たわし

広辞苑に「−束」で始まるの検索結果 1-34。