複数辞典一括検索+![]()

![]()

あわ【泡・沫】🔗⭐🔉

あわ [2] 【泡・沫】

(1)空気やガスを含んで丸くふくれた液体の玉。水に生じる泡は,しばしばはかないもののたとえとされる。あぶく。気泡。「―が立つ」「―と消える」

(2)口のあたりに噴き出た唾(ツバ)の玉。「口角―を飛ばす」

あわ【粟】🔗⭐🔉

あわ アハ [1] 【粟】

(1)イネ科の一年草。ヒエとともに古くから栽培される。高さ約1メートル。夏から秋に花穂を出し,多数の穎果(エイカ)をつける。五穀の一つで,飯や餅・団子にしたり,酒・飴(アメ)などの原料。また,小鳥の飼料とする。ぞく。[季]秋。

(2)寒さや恐ろしさなどのために毛穴が縮み,皮膚に生じるぶつぶつ。「肌に―を生ずる」

粟(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

あわ【安房】🔗⭐🔉

あわ アハ 【安房】

旧国名の一。千葉県南部に相当。房州(ボウシユウ)。

あわ【阿波】🔗⭐🔉

あわ アハ 【阿波】

旧国名の一。徳島県全域に相当。阿州(アシユウ)。

アワー hour

hour 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

アワー [1]  hour

hour 時間。時間帯。他の外来語と複合して用いられる。「ゴールデン-―」「ラッシュ-―」

時間。時間帯。他の外来語と複合して用いられる。「ゴールデン-―」「ラッシュ-―」

hour

hour 時間。時間帯。他の外来語と複合して用いられる。「ゴールデン-―」「ラッシュ-―」

時間。時間帯。他の外来語と複合して用いられる。「ゴールデン-―」「ラッシュ-―」

あわ-あめ【粟飴】🔗⭐🔉

あわ-あめ アハ― [2] 【粟飴】

糯米(モチゴメ)と粟のもやしを原料として作った黄色い水飴。

あわ-あわ【淡淡】🔗⭐🔉

あわ-あわ アハアハ [0] 【淡淡】 (副)

うすくほのかなさま。

あわあわ-し・い【淡淡しい】🔗⭐🔉

あわあわ-し・い アハアハ― [0][5] 【淡淡しい】 (形)[文]シク あはあは・し

(1)淡く,ほのかなさまである。「何となく穏やかな―・い色/武蔵野(独歩)」

(2)浮わついている。軽薄だ。「色めかしきをば,いと―・しとおぼしめいたれば/紫式部日記」

あわい【間】🔗⭐🔉

あわい アハヒ [0] 【間】

(1)物と物のあいだ。また,あいだの距離。ま。「下町の雑沓する巷と巷の―に挟まりながら/秘密(潤一郎)」

(2)時間と時間とのあいだ。時間的隔たり。「帝相崩之下に四十年ばかり―がありて/史記抄 2」

(3)人と人の間柄。相互の関係。「珍しげなき―に世の人も思ひ言ふべき事/源氏(乙女)」

(4)色の取り合わせ。配色。「山吹・紅梅・薄朽葉,―よからず/堤中納言(貝あはせ)」

(5)おり。形勢。「―悪しかりければ引くは常の習なり/平家 11」

あわ・い【淡い】🔗⭐🔉

あわ・い アハイ [2] 【淡い】 (形)[文]ク あは・し

(1)色・味・香りなどが薄い。

⇔濃い

「―・い水色」「―・い甘さ」

(2)形や光などがぼんやりした状態だ。かすかである。ほのかである。「―・い雲」「街灯の―・い光」

(3)関心や執着の度合が薄い。「―・い恋心」「―・い希望」

(4)軽薄だ。軽々しい。「なのめなる事だに,少し―・きかたに寄りぬるは,心とどむる便もなきものを/源氏(澪標)」

[派生] ――さ(名)

あわ-うみ【淡海】🔗⭐🔉

あわ-うみ アハ― 【淡海】

淡水の海。みずうみ。おうみ。

あわ-おこし【粟

】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

あわ-おこし アハ― [3][4] 【粟

】

糯粟(モチアワ)を蒸して煎(イ)り,水飴(ミズアメ)または蜜(ミツ)で固めた菓子。大阪名物。岩おこし。

】

糯粟(モチアワ)を蒸して煎(イ)り,水飴(ミズアメ)または蜜(ミツ)で固めた菓子。大阪名物。岩おこし。

】

糯粟(モチアワ)を蒸して煎(イ)り,水飴(ミズアメ)または蜜(ミツ)で固めた菓子。大阪名物。岩おこし。

】

糯粟(モチアワ)を蒸して煎(イ)り,水飴(ミズアメ)または蜜(ミツ)で固めた菓子。大阪名物。岩おこし。

あわ-おどり【阿波踊り】🔗⭐🔉

あわ-おどり アハヲドリ 【阿波踊り】

徳島市近辺の盆踊り。数十人が連(レン)を組み,三味線・笛・鉦(カネ)・太鼓の囃子(ハヤシ)に乗って町中を踊り歩く。唄は熊本県の「牛深はいや節」系統のものであったが,大正初期には江戸後期のはやり唄「よしこの節」に替えられた。

あわ-がゆ【粟粥】🔗⭐🔉

あわ-がゆ アハ― [0][2] 【粟粥】

粟の粥。また,米に粟をまぜた粥。

あわ-ガラス【泡―】🔗⭐🔉

あわ-ガラス [3] 【泡―】

細かい気泡を含んだガラス。ガラス粉末に炭素・炭酸カルシウムなどをまぜて加熱・発泡させてつくる。断熱材・防音材などに利用。

あわ-きり【泡切り】🔗⭐🔉

あわ-きり [0][4] 【泡切り】

茶筌(チヤセン)の穂の芯(シン)。薄茶をたてるとき,ここを用いて泡を消す。

あわ-こ【粟子】🔗⭐🔉

あわ-こ アハ― [2][0] 【粟子】

魚類の卵の非常に小さいもの。タラ・ヒラメの卵など。

あわ-ごけ【泡苔・粟苔】🔗⭐🔉

あわ-ごけ [2][0] アワ― 【泡苔】 ・ アハ― 【粟苔】

アワゴケ科の一年草。日陰の湿った土地に生える。全体が緑色で5センチメートルぐらい。茎は地をはってよく枝を分かち,葉は対生し,小さい。花は腋生(エキセイ)で目立たない。

あわざ【阿波座】🔗⭐🔉

あわざ アハザ 【阿波座】

大阪市西区の地名。近世初期,阿波堀・立売(イタチ)堀などにかこまれた水上交通の要地。西国,特に阿波の商人たちが活躍したのでこの名がある。のち,新町遊郭内の下等な遊女屋の町として知られた。

あわざ-がらす【阿波座烏】🔗⭐🔉

あわざ-がらす アハザ― 【阿波座烏】

近世,阿波座の遊郭をひやかして歩いた客。

あわ-ざけ【粟酒】🔗⭐🔉

あわ-ざけ アハ― [2] 【粟酒】

粟から造った酒。

あわさ・る【合(わ)さる】🔗⭐🔉

あわさ・る アハサル [3] 【合(わ)さる】 (動ラ五[四])

(1)物と物とがぴったりとくっつく。「ふたが―・らない」

(2)いくつかの物が重なる。「二つの音が―・って和音になる」

あわじ【淡路】🔗⭐🔉

あわじ アハヂ 【淡路】

旧国名の一。兵庫県淡路島全島に相当。淡州(タンシユウ)。

あわじ-しま【淡路島】🔗⭐🔉

あわじ-しま アハヂ― 【淡路島】

兵庫県南部,瀬戸内海最大の島。面積593平方キロメートル。南北に細長い三角状をなし,断層海岸にかこまれた山がちの島。古くより,阿波(アワ)国への路として重視された。大鳴門橋で四国と結ばれる。また,風光明媚(メイビ)をもって知られる。((歌枕))「―かよふ千鳥の鳴く声にいくよねざめぬ須磨の関守/金葉(冬)」

あわじ-にんぎょう【淡路人形】🔗⭐🔉

あわじ-にんぎょう アハヂ―ギヤウ [4] 【淡路人形】

淡路島に伝わる人形芝居。人形浄瑠璃劇成立以前からあり,室町初期,摂津西宮の広田社から淡路に伝来したと伝える。享保・元文(1716-1741)の頃隆盛期を迎え,当時は四十余座を数えた。

あわじ-の-せと【淡路の瀬戸】🔗⭐🔉

あわじ-の-せと アハヂ― 【淡路の瀬戸】

明石海峡の古名。((歌枕))「おほしほや―の吹わけにのぼりくだりのかたほかくらむ/堀河百首」

あわじ-はいてい【淡路廃帝】🔗⭐🔉

あわじ-はいてい アハヂ― 【淡路廃帝】

淳仁天皇の称。藤原仲麻呂の乱後,帝位を奪われ淡路に流されたのでいう。

あわじ-むすび【淡路結び】🔗⭐🔉

あわじ-むすび アハヂ― [4] 【淡路結び】

「鮑結(アワビムス)び」に同じ。

あわじ-やき【淡路焼】🔗⭐🔉

あわじ-やき アハヂ― [0] 【淡路焼】

淡路島の南淡町付近で産する陶器。賀集 平(カシユウミンペイ)が文政年間(1818-1830)に創始。黄釉陶(オウユウトウ)が多い。

平(カシユウミンペイ)が文政年間(1818-1830)に創始。黄釉陶(オウユウトウ)が多い。 平焼。

平焼。

平(カシユウミンペイ)が文政年間(1818-1830)に創始。黄釉陶(オウユウトウ)が多い。

平(カシユウミンペイ)が文政年間(1818-1830)に創始。黄釉陶(オウユウトウ)が多い。 平焼。

平焼。

あわ-しお【淡塩・沫塩】🔗⭐🔉

あわ-しお アハシホ 【淡塩・沫塩】

精製した塩。

⇔堅塩(カタシオ)

[和名抄]

あわし-がき【淡し柿】🔗⭐🔉

あわし-がき アハシ― 【淡し柿】

渋抜きした柿。さわしがき。あわせがき。

あわしま【淡島】🔗⭐🔉

あわしま アハシマ [2][0] 【淡島】

(1)和歌山市加太の淡島神社の通称。婦人病・安産の祈願が多く,また,針供養・雛(ヒナ)流しの神事で知られる。各地に分社が多い。淡島明神。淡島様。

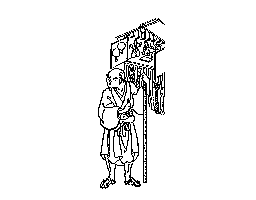

(2)江戸時代,淡島明神をまつった箱を背負い,その由来を語りながら門付(カドツケ)した願人(ガンニン)坊主。淡島願人。

(3){(2)}を舞踊化したもの。長唄「関東小六後雛形(カントウコロクノチノヒナガタ)」,常磐津(トキワズ)「禿紋日雛形(サトソダチモンビノヒナガタ)」,新内「傾情音羽滝(ケイセイオトワノタキ)」など。

淡島(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

あわしま【粟島】🔗⭐🔉

あわしま アハシマ 【粟島】

(1)新潟県北部,海府浦(村上市)北西20キロメートルにある日本海の孤島。丘陵性の島。漁業と観光が中心。新潟地震(1964年)で,1〜1.5メートル隆起。

(2)香川県西部,瀬戸内海の塩飽(シワク)諸島最西端の島。風景がよく,瀬戸内海国立公園に属する。浦島太郎伝説の地。

あわしま-の【粟島の】🔗⭐🔉

あわしま-の アハシマ― 【粟島の】 (枕詞)

同音で「逢(ア)はじ」にかかる。「―逢はじと思ふ妹にあれや/万葉 3633」

あわ-じょうるり【阿波浄瑠璃】🔗⭐🔉

あわ-じょうるり アハジヤウルリ [3] 【阿波浄瑠璃】

徳島県下に伝わる人形芝居。義太夫節による三人遣い人形。幕末から明治にかけて栄え,現在も残る。

あわ-じんじゃ【安房神社】🔗⭐🔉

あわ-じんじゃ アハ― 【安房神社】

千葉県館山市大神宮にある神社。主神は天太玉命(アマノフトダマノミコト)。安房国一の宮。

あわ・す【合(わ)す】🔗⭐🔉

あわ・す アハス 【合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

〔下二段動詞「合わす」の四段化〕

「合わせる」に同じ。「仏前に手を―・す」

■二■ (動サ下二)

⇒あわせる

あわ・す【会(わ)す・遭(わ)す】🔗⭐🔉

あわ・す アハス [2] 【会(わ)す・遭(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

〔「あわす(合)」と同源〕

「会わせる」に同じ。「人と顔を―・さないようにする」

■二■ (動サ下二)

⇒あわせる

あわ・す【淡す・醂す】🔗⭐🔉

あわ・す アハス [2] 【淡す・醂す】

■一■ (動サ五[四])

渋柿の渋を抜く。さわす。

■二■ (動サ下二)

{■一■}に同じ。「さはしし柿の味よりも―・せざるにも味まさりけり/仮名草子・仁勢物語」

あわせ【合(わ)せ】🔗⭐🔉

あわせ アハセ [3] 【合(わ)せ】

〔動詞「合わせる」の連用形から〕

(1)あわせること。二つ以上のものを一つにすること。他の語と複合して用いる。「―目」

(2)釣りで,「あたり」があったとき,魚に釣り針がかかるように竿(サオ)を操作すること。

(3)飯にとり合わせるもの。おかず。副食物。

⇔御物(オモノ)

「御台,―いと清げにて/落窪 1」

あわせ-いと【合(わ)せ糸】🔗⭐🔉

あわせ-いと アハセ― [4] 【合(わ)せ糸】

数本の糸を引きそろえた糸。また,より合わせた糸。

あわせ-うま【併せ馬】🔗⭐🔉

あわせ-うま アハセ― [3] 【併せ馬】

競走馬の調教で,二,三頭が並んで走ること。闘争心と競走意欲を引き出すために行う。

あわせ-かがみ【合(わ)せ鏡】🔗⭐🔉

あわせ-かがみ アハセ― [4] 【合(わ)せ鏡】

後ろ姿を見るために,前に置いた鏡に,後ろからもう一枚の鏡で映した像を映して見ること。また,それに用いる鏡。共鏡。

あわせ-ガラス【合(わ)せ―】🔗⭐🔉

あわせ-ガラス アハセ― [4] 【合(わ)せ―】

安全ガラスの一。二枚のガラスの間に透明な樹脂膜をはさんで接着したもの。丈夫で,割れても破片が飛び散らない。車両・航空機・船舶などの窓ガラスとして使われる。

あわせ-かんな【合(わ)せ鉋】🔗⭐🔉

あわせ-かんな アハセ― [4] 【合(わ)せ鉋】

「二枚鉋(ニマイガンナ)」に同じ。

あわせ-ぐすり【合(わ)せ薬】🔗⭐🔉

あわせ-ぐすり アハセ― 【合(わ)せ薬】

数種の薬を調合して作った薬。[日葡]

あわせ-ぐち-かめかん【合(わ)せ口甕棺】🔗⭐🔉

あわせ-ぐち-かめかん アハセ―カメクワン [6] 【合(わ)せ口甕棺】

弥生時代の棺。ほぼ同大・同形の二つの甕の口を合わせて棺としたもの。一般には北九州の弥生前期後半に出現し,中期に盛行したものをさすが,縄文晩期・古墳時代初頭にも若干存在する。

→甕棺

あわせ-ごう【合(わ)せ香】🔗⭐🔉

あわせ-ごう アハセガウ [3] 【合(わ)せ香】

「合わせ薫(タ)き物」に同じ。

あわせ-ざお【合(わ)せ竿】🔗⭐🔉

あわせ-ざお アハセザヲ [0] 【合(わ)せ竿】

マグロなど大きい魚を釣るとき,一本の釣り糸に数本の竿をつけ,数人がかりで釣り上げる漁法。

あわせ-じょうゆ【合(わ)せ醤油】🔗⭐🔉

あわせ-じょうゆ アハセジヤウ― [4] 【合(わ)せ醤油】

かつお節の出し汁をまぜ合わせた醤油。天ぷらなどのつけ汁に用いる。

あわせ-しん【合(わ)せ真】🔗⭐🔉

あわせ-しん アハセ― [3] 【合(わ)せ真】

若松二本を間をあけないでしん(心・真)として立てる立花(タテハナ)や立華(リツカ)。結婚式の時にのみ立てられる。

あわせ-ず【合(わ)せ酢】🔗⭐🔉

あわせ-ず アハセ― [3] 【合(わ)せ酢】

酢に他の調味料を加えたもの。二杯酢・三杯酢が代表的。

あわせ-たきもの【合(は)せ薫き物】🔗⭐🔉

あわせ-たきもの アハセ― 【合(は)せ薫き物】

種々の香料を蜜などで練り合わせて作った香。合わせ香。練り香。

あわせ-つぎ【合(わ)せ接ぎ】🔗⭐🔉

あわせ-つぎ アハセ― [0] 【合(わ)せ接ぎ】

接ぎ木の方法の一。台木と接ぎ穂を同角度に削り,その削った両面を密着させて接ぐもの。

あわせ-ど【合(わ)せ砥】🔗⭐🔉

あわせ-ど アハセ― [3] 【合(わ)せ砥】

(1)刀剣・かみそり・鉋(カンナ)などをとぐとき,仕上げに用いる砥石。緻密(チミツ)で硬い粘板岩を用いる。

(2)砥石の表面を平らにしたり,あぶらを取ったりするための粘板岩の小片。

あわせ-ばり【合(わ)せ梁】🔗⭐🔉

あわせ-ばり アハセ― [0] 【合(わ)せ梁】

二材の間に支木(カイギ)をはさみ,ボルトなどで締め合わせた梁。

あわせ-びん【合(は)せ鬢】🔗⭐🔉

あわせ-びん アハセ― 【合(は)せ鬢】

江戸時代の男の髪の結い方の一。左右の鬢を髻(モトドリ)の下で合わせ,太い元結でくくったもの。享保(1716-1736)頃,多く老人の間に流行した。

あわせ-ぶき【合(わ)せ吹き】🔗⭐🔉

あわせ-ぶき アハセ― [0] 【合(わ)せ吹き】

金や銀を含有する銅鉱に鉛を加えて溶かし,金・銀を鉛に吸収させて分離すること。

あわせ-まい【合(わ)せ米】🔗⭐🔉

あわせ-まい アハセ― 【合(わ)せ米】

江戸時代,正租に付加して徴収された一種の付加税。運送中の減量を見込んで余分に量り入れた米。1716年に制度化された。込米(コミマイ)。

あわせ-みそ【合(わ)せ味噌】🔗⭐🔉

あわせ-みそ アハセ― [4] 【合(わ)せ味噌】

二種以上の味噌をまぜた味噌。

あわせ-め【合(わ)せ目】🔗⭐🔉

あわせ-め アハセ― [0] 【合(わ)せ目】

物と物とを合わせたときのつぎめ。

あわせ-もの【合(わ)せ物】🔗⭐🔉

あわせ-もの アハセ― [0] 【合(わ)せ物】

(1)二つ以上の物を合わせた物。

(2)邦楽で,合奏すること。また,そのような曲。

(3)同種の物を持ち寄ってその優劣をきめる遊戯。根合わせ・薫(タ)き物合わせの類。

(4)副食物。あわせ。「朝夕飯(イイ)の―には/読本・八犬伝 9」

あわせ-やき【合(わ)せ焼き】🔗⭐🔉

あわせ-やき アハセ― [0] 【合(わ)せ焼き】

キス・サヨリなどの白身の魚を三枚におろし,肉側に卵白をぬって重ね合わせ,くしに刺して塩焼きにした料理。

あわせ-わざ【合(わ)せ技】🔗⭐🔉

あわせ-わざ アハセ― [0] 【合(わ)せ技】

柔道で技ありを二つ取り,合わせて一本取る勝ち方。

あわせ【袷】🔗⭐🔉

あわせ アハセ [3] 【袷】

〔「あわせ(合)」と同源〕

裏をつけて仕立てた和服。単衣(ヒトエ)・綿入れに対していう。あわせぎぬ。[季]夏。

あわせ-ジバン【袷―】🔗⭐🔉

あわせ-ジバン アハセ― [4] 【袷―】

裏をつけた襦袢(ジバン)。

あわせ-ばおり【袷羽織】🔗⭐🔉

あわせ-ばおり アハセ― [4] 【袷羽織】

裏をつけた羽織。

あわせ-がき【淡せ柿・醂柿・合はせ柿】🔗⭐🔉

あわせ-がき アハセ― 【淡せ柿・醂柿・合はせ柿】

「あわしがき」に同じ。「やい卑怯者返せ返せ返せ―/狂言・合柿」

あわせがき【合柿】🔗⭐🔉

あわせがき アハセ― 【合柿】

狂言。試食させた柿を渋いと言われた柿売りが,渋柿をさも甘そうに食べて見せるがごまかしきれずけんかとなる。柿売(カキウリ)。

あわせ-て【合(わ)せて・併せて】🔗⭐🔉

あわせ-て アハセ― 【合(わ)せて・併せて】 (連語)

(1)(副詞的に用いる)いっしょにして。全部で。「―一万円」

(2)(接続詞的に用いる)それとともに。同時に。「平素の疎遠を謝し,―皆様の御健勝を祈り上げます」

あわせ-も・つ【併せ持つ・合(わ)せ持つ】🔗⭐🔉

あわせ-も・つ アハセ― [4] 【併せ持つ・合(わ)せ持つ】 (動タ五[四])

二つのものを,ともに備えている。「硬軟両面を―・つ」

あわ・せる【合(わ)せる・併せる】🔗⭐🔉

あわ・せる アハセル [3] 【合(わ)せる・併せる】 (動サ下一)[文]サ下二 あは・す

□一□

(1)二つの物がすきまなくぴったりと接するようにする。《合》「割れた茶碗の割れ目に接着剤を塗って,ぴったりと―・せる」「手を―・せて拝む」

(2)いくつもの数・量を合算する。足し合わせる。《合・併》「二と三を―・せると五だ」「二人の所持金を―・せても一万円にしかならない」

(3)食品・薬品などについて,数種類のものをまぜる。混合する。調合する。「赤味噌と白味噌を―・せる」「香を―・せる」

(4)抽象的なことについて,二つのものが一致するようにする。「口裏を―・せる」「話を―・せる」

(5)しかるべき規準・標準に一致させる。「時計を正しい時刻に―・せる」「帳尻を―・せる」

(6)正しい規準と一致しているかどうか確かめる。「現金を帳簿の残高と―・せる」

(7)他とリズム・テンポなどが一致するようにして,ある動作をする。「力を―・せて車を押す」「声を―・せて助けを呼ぶ」

(8)二つのものが調和・適合するようにする。「上着に―・せてネクタイを選ぶ」「カメラのピントを人物に―・せる」

(9)異なる種類の楽器をいっしょに鳴らす。合奏する。「琴と笛を―・せる」

(10)(「刀を合わせる」などの形で)双方が刀を持って戦う。「太刀を―・せる」

(11)(「…と顔を合わせる」の形で)偶然に…と会う。「あそこでみんなに顔を―・せるとまずい」

(12)相撲などで,双方を戦わせる。「―・せる行司は式守伊之助」「十両の力士を幕内と―・せる」

(13)見た夢の意味を考えて吉凶を占う。夢解きをする。「さま異なる夢を見給ひて,―・する者召して問はせ給へば/源氏(若紫)」

(14)物合(モノアワセ)・歌合(ウタアワセ)などで,二つのものをくらべて優劣を競わせる。「物語りのいでき始めの親なる竹取の翁に宇津保の俊蔭を―・せて争ふ/源氏(絵合)」

□二□動詞の連用形の下に付いて複合動詞をつくる。《合》

(1)物と物とを一つにする。「二枚の布を縫い―・せる」「原料をまぜ―・せる」

(2)互いにある行為をする。「誘い―・せて花見に行く」「駅で待ち―・せる」

(3)偶然にある同一の状態になる。「事件の現場に居―・せる」「同じ電車に乗り―・せる」

[慣用] 顔を―・口を―・口裏(クチウラ)を―・心を―・力を―・調子を―・帳尻を―・手を―・肌を―・額(ヒタイ)を―・歩調を―・間を―

あわ・せる【会(わ)せる・逢わせる・遭(わ)せる】🔗⭐🔉

あわ・せる アハセル [3] 【会(わ)せる・逢わせる・遭(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 あは・す

〔「合わせる」と同源〕

(1)二人の人が会うようにする。《会・逢》「大臣に―・せてほしい」「離ればなれになっていた親子を―・せる」

(2)好ましくない出来事に遭遇するようにする。《遭》「ひどい目に―・せてやる」

(3)男女を結婚させる。夫婦にする。「かしづき給ふ四の君に―・せ給へり/源氏(桐壺)」

あわ-そか【淡そか】🔗⭐🔉

あわ-そか アハ― 【淡そか】 (形動ナリ)

考えや行動が軽々しいさま。軽率。「―に申すべきに侍らず/大鏡(昔物語)」

あわた【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

あわた アハタ 【 】

膝蓋骨(シツガイコツ)の古名。あわたこ。[和名抄]

】

膝蓋骨(シツガイコツ)の古名。あわたこ。[和名抄]

】

膝蓋骨(シツガイコツ)の古名。あわたこ。[和名抄]

】

膝蓋骨(シツガイコツ)の古名。あわたこ。[和名抄]

あわた【粟田】🔗⭐🔉

あわた アハタ 【粟田】

山城国愛宕(オタギ)郡の地名。現在,京都市内。

あわた-ぐち【粟田口】🔗⭐🔉

あわた-ぐち アハタ― 【粟田口】

京都市東山区の地名。東山三条から蹴上(ケアゲ)までの地区。平安京七口の一つで,東海道の京への入り口。粟田口鍛冶・粟田焼などで知られる。

あわた-ごしょ【粟田御所】🔗⭐🔉

あわた-ごしょ アハタ― 【粟田御所】

青蓮(シヨウレン)院の通称。

あわた【粟田】🔗⭐🔉

あわた アハタ 【粟田】

姓氏の一。

あわたぐち【粟田口】🔗⭐🔉

あわたぐち-くにつな【粟田口国綱】🔗⭐🔉

あわたぐち-くにつな アハタグチ― 【粟田口国綱】

⇒国綱(クニツナ)

あわたぐち-たかみつ【粟田口隆光】🔗⭐🔉

あわたぐち-たかみつ アハタグチ― 【粟田口隆光】

室町前期の画家。本姓,土佐。民部法眼を称す。京都粟田口に住む。清涼寺本「融通念仏縁起絵巻」の一部を描く。生没年未詳。

あわたぐち-よしみつ【粟田口吉光】🔗⭐🔉

あわたぐち-よしみつ アハタグチ― 【粟田口吉光】

⇒吉光(ヨシミツ)

あわたぐち【粟田口】🔗⭐🔉

あわたぐち アハタグチ 【粟田口】

狂言の一。三大名物の一。大名の命により,粟田口の太刀を買いに出かけた太郎冠者が,都の悪者にだまされて,さまざまな滑稽を演じる。

あわ【泡】(和英)🔗⭐🔉

あわせ【袷】(和英)🔗⭐🔉

あわせ【袷】

a lined kimono.

あわせガラス【合わせガラス】(和英)🔗⭐🔉

あわせガラス【合わせガラス】

laminated glass.

あわせて【合わせて】(和英)🔗⭐🔉

あわせて【合わせて】

in all;altogether.→英和

大辞林に「あわ」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む