複数辞典一括検索+![]()

![]()

さげ【下げ】🔗⭐🔉

さげ [2] 【下げ】

(1)「落ち{(3)}」に同じ。

(2)邦楽で,進行する旋律が下行すること。また,その部分。

(3)「下げ緒(オ)」の略。

さげ-あし【下げ足】🔗⭐🔉

さげ-あし [0] 【下げ足】

取引で,相場が下降に向かうこと。下げ足どり。

⇔上げ足

さげ-あま【下げ尼】🔗⭐🔉

さげ-あま 【下げ尼】

髪をあまそぎにした尼。「黒髪の色はかはらぬ―の/新撰六帖 2」

さけいき【左経記】🔗⭐🔉

さけいき 【左経記】

平安中期の参議左大弁源経頼の日記。1016年から36年までの記事を収め,同時代の藤原実資の「小右記」とともに,摂関政治最盛期の政治・儀式などを知る重要資料。経頼記。糸束記。

さげ-うた【下げ歌】🔗⭐🔉

さげ-うた [2] 【下げ歌】

謡曲を構成する部分の一。下音でうたいはじめるもの。

⇔上げ歌

さげ-お【下げ苧】🔗⭐🔉

さげ-お ―ヲ [2][0] 【下げ苧】

壁などを塗る際に,木摺り下地に打ちつけた麻や棕櫚(シユロ)毛などの繊維の束。塗った漆喰(シツクイ)が剥落するのを防ぐ。さげそ。ひげこ。とんぼ。

さげ-お【下げ緒】🔗⭐🔉

さげ-お ―ヲ [2][0] 【下げ緒】

刀を帯に結びつけるため,鞘(サヤ)につける組緒。さげ。

さげお-とおし【下げ緒通し】🔗⭐🔉

さげお-とおし ―ヲトホシ [4] 【下げ緒通し】

下げ緒を通すための,鞘(サヤ)につける半円形の器具。栗形(クリカタ)。

さげ-おだれ【下げ尾垂れ】🔗⭐🔉

さげ-おだれ ―ヲダレ [3] 【下げ尾垂れ】

家のひさし。

さげ-おび【下げ帯・提げ帯】🔗⭐🔉

さげ-おび [3] 【下げ帯・提げ帯】

(1)室町時代,宮中の女官が用いた帯。表は金糸・縫い取り模様,裏は紅羽二重で,幅は狭く約20センチメートル。前で結んで垂らす。

(2)江戸中期以後,武家婦人が帷子(カタビラ)の上にしめた夏帯。両端に厚紙を入れ,背後で結び,両端を鳥の翼を張ったように垂らしたもの。つけおび。

(3)江戸初期,女性が結んで下げた帯。

さげ-かじ【下げ舵】🔗⭐🔉

さげ-かじ ―カヂ [2] 【下げ舵】

航空機を下降させるための舵のとり方。

⇔上げ舵

さけ-かす【酒粕・酒糟】🔗⭐🔉

さけ-かす [0][3] 【酒粕・酒糟】

もろみから酒を搾り取った残りかす。粕(カス)漬け・合成清酒・酢などの原料とする。さかかす。さけのかす。

さげ-かばん【提げ鞄】🔗⭐🔉

さげ-かばん [3] 【提げ鞄】

⇒手提げ鞄(カバン)

さげ-がみ【下げ紙】🔗⭐🔉

さげ-がみ [2] 【下げ紙】

主に官庁で,上司が公文書に意見や理由などを書いて貼り下げる紙。つけがみ。付箋(フセン)。

さげ-がみ【下げ髪】🔗⭐🔉

さげ-がみ [2] 【下げ髪】

髪を後ろに下げる髪の形。

〔今日では,少女の髪形で,多く編んで下げる(おさげ)。江戸時代では貴婦人などの髪形の一つで,束ねて後ろに下げる(おすべらかし)〕

下げ髪

[図]

[図]

[図]

[図]

さけ-か・む【醸む】🔗⭐🔉

さけ-か・む 【醸む】 (動マ四)

発酵させる。かもして酒にする。[新撰字鏡]

さけ-きき【酒利き】🔗⭐🔉

さけ-きき [0] 【酒利き】

酒の味の鑑定者。

さけく【幸く】🔗⭐🔉

さけく 【幸く】 (副)

〔上代東国方言〕

「さきく」に同じ。「諸(モロモロ)は―と申す帰り来(ク)までに/万葉 4372」

さけ-くさ・い【酒臭い】🔗⭐🔉

さけ-くさ・い [4] 【酒臭い】 (形)[文]ク さけくさ・し

吐く息や体臭に酒のにおいがする。「―・い息をはく」

さけ-くせ【酒癖】🔗⭐🔉

さけ-くせ [0] 【酒癖】

〔「さけぐせ」とも〕

酒に酔ったときに出る悪い癖。しゅへき。さかぐせ。「―が悪い」

さけ-くらい【酒食らい】🔗⭐🔉

さけ-くらい ―クラヒ [3] 【酒食らい】

酒飲み。大酒飲み。

さげ-ごし【下げ輿】🔗⭐🔉

さげ-ごし [2] 【下げ輿】

轅(ナガエ)を腰の辺りに持って運ぶ輿。

さけ-さかな【酒肴】🔗⭐🔉

さけ-さかな [0] 【酒肴】

酒と酒のさかな。しゅこう。

さげ-ざや【提げ鞘】🔗⭐🔉

さげ-ざや 【提げ鞘】

「見せ鞘」に同じ。「裳なし衣に―さげて降人になりて出でければ/太平記 29」

さげ-しお【下げ潮】🔗⭐🔉

さげ-しお ―シホ [0] 【下げ潮】

「引き潮」に同じ。

⇔上げ潮

さげ-じきろう【提げ食籠】🔗⭐🔉

さげ-じきろう 【提げ食籠】

食物を入れ,手に提げて持ち運びできるように作ってある食籠。

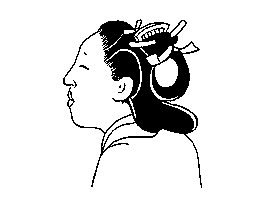

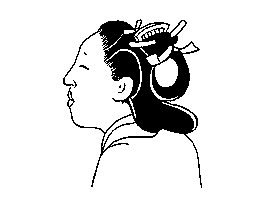

さげ-したじ【下げ下地】🔗⭐🔉

さげ-したじ ―シタヂ [3] 【下げ下地】

女性の髪の結い方の一。鬢(ビン)をふくらませ,髱(タボ)を左右に割り,髷(マゲ)を大きな輪に作る。江戸時代,大名の奥方・姫君などの間で行われたもので,髻(モトドリ)の笄(コウガイ)を抜くと,下げ髪になるのでいう。

下げ下地

[図]

[図]

[図]

[図]

さげ-しまだ【下げ島田】🔗⭐🔉

さげ-しまだ [3] 【下げ島田】

⇒投(ナ)げ島田(シマダ)

さげし・む【蔑む】🔗⭐🔉

さげし・む 【蔑む】 (動マ四)

「さげすむ」に同じ。「人に―・み疑はるも生れ素性のさもしきゆゑ/浄瑠璃・井筒業平」

さげ-じゅう【提げ重】🔗⭐🔉

さげ-じゅう ―ヂユウ [2] 【提げ重】

(1)「提(サ)げ重箱」の略。

(2)明和・安永(1764-1781)頃,提げ重箱に食物を入れて行商しながら売春した女。

さげ-じゅうばこ【提げ重箱】🔗⭐🔉

さげ-じゅうばこ ―ヂユウバコ [3] 【提げ重箱】

重ねて,手に提げて持ち運びできるように作ってある重箱。提げ重。ささえ。

提げ重箱

[図]

[図]

[図]

[図]

さげすみ【蔑み・貶み】🔗⭐🔉

さげすみ [0][4] 【蔑み・貶み】

さげすむこと。軽蔑。蔑視。「―の目で見る」

さげ-すみ【下げ墨】🔗⭐🔉

さげ-すみ [0] 【下げ墨】

(1)〔「さげずみ」とも〕

大工が,墨縄を下げて柱などの傾きを見定めること。垂準。下げ振り。

(2)転じて,物事のありさまをおしはかること。観察。「信玄公御―少もちがはず候と感じ奉る/甲陽軍鑑(品三二)」

さげす・む【蔑む・貶む】🔗⭐🔉

さげす・む [3] 【蔑む・貶む】 (動マ五[四])

〔「下げ墨(ス)む」から転じた語〕

人格・能力などが劣った者,卑しい者としてばかにする。見下す。さげしむ。「いなか者と―・まれる」

さげ-す・む【下げ墨む】🔗⭐🔉

さげ-す・む 【下げ墨む】 (動マ四)

〔名詞「下げ墨」の動詞化〕

(1)墨縄を下げて柱などの傾きを調べる。「家ヲ―・ム/日葡」

(2)計測する。「何にも余分をおきて―・むべきものなり/咄本・醒睡笑」

(3)推測する。「人ヲ―・ム/日葡」

さげ-ぜに【下げ銭・提げ銭】🔗⭐🔉

さげ-ぜに 【下げ銭・提げ銭】

〔緡(サシ)・棒などに銭を通して腰に下げたことから〕

日雇い職人が持っているはした金。「―でくどいたを下女いきどほり/柳多留 23」

さげ-そ【下げ苧】🔗⭐🔉

さげ-そ [2][0] 【下げ苧】

「さげお(下苧)」に同じ。

さげ-だな【下げ棚】🔗⭐🔉

さげ-だな [0][2] 【下げ棚】

つり下げた棚。つりだな。

さげ-タバコぼん【提げ―盆】🔗⭐🔉

さげ-タバコぼん [5] 【提げ―盆】

取っ手をつけて,提げて運べるように作ったタバコ盆。

さげ-づと【下げ髱】🔗⭐🔉

さげ-づと 【下げ髱】

女性の髪の結い方の一。髱(タボ)を下げて結うもの。江戸時代,奥女中の使い番以下の女性の間で行われた。

さげ-なわ【下げ縄】🔗⭐🔉

さげ-なわ ―ナハ [0] 【下げ縄】

(1)手で持ちやすいように箱などにかけた縄。

(2)〔建〕 土蔵の木舞(コマイ)に結びつけた縄。壁に塗り込めて,壁の剥げ落ちるのを防ぐ。

さけ-の-かす【酒の粕】🔗⭐🔉

さけ-の-かす [4] 【酒の粕】

「酒粕(サケカス)」に同じ。[季]冬。

さけ-の-つかさ【酒司】🔗⭐🔉

さけ-の-つかさ 【酒司】

(1)「造酒司(ミキノツカサ)」に同じ。

(2)後宮十二司の一。酒の醸造をつかさどったとされるが,宮内省造酒司(ミキノツカサ)との関係など詳細は不明。

さげ-ばり【下げ針】🔗⭐🔉

さげ-ばり 【下げ針】

糸で針をつり下げたもの。また,きわめて小さな的(マト)のたとえ。「弓は三人張り,矢束(ヤヅカ)は十三束,―をも射んと思ふ者なりけり/保元(中)」

さげ-びら【下げびら】🔗⭐🔉

さげ-びら [0] 【下げびら】

商品の名前や値段などを書いて,売り場に下げるびら。

さげ-ふだ【下げ札】🔗⭐🔉

さげ-ふだ [2] 【下げ札】

(1)名を書いて物に下げた札。つけ札。

(2)「下げ紙(ガミ)」に同じ。

(3)「年貢割り付け」に同じ。

さげ-ふり【下げ振り】🔗⭐🔉

さげ-ふり [0][2] 【下げ振り】

〔「さげぶり」とも〕

(1)柱時計などに用いる振り子。

(2)〔建〕 糸に逆円錐形の錘(オモリ)をつけた道具。垂直の方向を調べるのに用いる。錘重(スイジユウ)。正直(シヨウジキ)。

(3)「下げ墨」に同じ。

さげ-まえがみ【下げ前髪】🔗⭐🔉

さげ-まえがみ ―マヘガミ [3] 【下げ前髪】

前髪を額に垂らした少女の髪形。

さげ-まく【下げ幕】🔗⭐🔉

さげ-まく [2] 【下げ幕】

たれさげた幕。たれ幕。

さげ-もどし【下げ戻し】🔗⭐🔉

さげ-もどし [0] 【下げ戻し】

政府・役所などに差し出した書類などをそのまま本人に返すこと。「―の願書」

さげ-もの【提げ物】🔗⭐🔉

さげ-もの [2][3] 【提げ物】

印籠(インロウ)・巾着(キンチヤク)・煙草(タバコ)入れなど腰にさげるものの総称。

さけ-やけ【酒焼け】🔗⭐🔉

さけ-やけ [0] 【酒焼け】 (名)スル

「さかやけ」に同じ。

さけ-よい【酒酔い】🔗⭐🔉

さけ-よい ―ヨヒ [0] 【酒酔い】

酒を飲んで酔うこと。また,その人。よっぱらい。

さけよい-うんてん【酒酔い運転】🔗⭐🔉

さけよい-うんてん ―ヨヒ― [5] 【酒酔い運転】

車両などの運転が正常にできないほどに,アルコールの影響がある状態で運転すること。道路交通法上の犯罪。酒気帯び運転よりも重い刑が科せられる。

さげ-よく【下げ翼】🔗⭐🔉

さげ-よく [0][2] 【下げ翼】

⇒フラップ

さ・げる【下げる・提げる】🔗⭐🔉

さ・げる [2] 【下げる・提げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 さ・ぐ

(1)物の位置を上方から下方へ移す。《下》

⇔あげる

「書棚の棚板を一段―・げる」「水位を―・げる」

(2)物の一端を上から下へ移す。《下》

⇔あげる

「踏切の遮断機を―・げる」「頭を―・げる」「機首を―・げる」

(3)物の一端を高い所に固定して下方に垂らす。(ア)ある場所にかけて垂らす。つるす。ぶらさげる。《下》「風鈴を軒先に―・げる」「看板を―・げる」(イ)手で持ったり,肩や腰に掛けたりして物を持つ。つるす。ぶらさげる。「首からカメラを―・げた観光客」「手ぬぐいを腰に―・げる」(ウ)携帯する。「大きなカバンを―・げて行く」「一升―・げて挨拶(アイサツ)に行く」

(4)中心的な所から離す。(ア)神仏や地位の高い人の前から物を取り去る。《下》

⇔あげる

「仏壇から供物を―・げる」「お膳を―・げる」(イ)後ろへ位置をずらす。さがらせる。《下》「車をちょっと―・げてください」(ウ)銀行などに預けてあった金を引き出す。おろす。《下》「貯金を―・げてくる」(エ)上位の者から下位の者へ,官庁などから民間へ物を渡す。《下》

⇔あげる

「払い―・げる」「もらい―・げる」

(5)程度・価値・金額・温度などを,以前よりも低くする。《下》

⇔あげる

「問題のレベルを―・げる」「運賃を―・げる」「地位を―・げる」「室温を―・げる」「話を―・げる(=下品ニスル)」

(6)時刻・時代を変更して遅くする。《下》「この鉄剣の製作年代を六世紀まで―・げて考えるのは誤りだ」「時間をくり―・げる」

(7)見下す。あなどる。「人ヲ―・グル/日葡」

〔「下がる」に対する他動詞〕

[慣用] 頭を―・手鍋を―・目尻を―/どの面さげて

さげ-わたし【下げ渡し】🔗⭐🔉

さげ-わたし [0] 【下げ渡し】

さげわたすこと。払い下げ。「官営工場の―を受ける」

さげ-わた・す【下げ渡す】🔗⭐🔉

さげ-わた・す [4][0] 【下げ渡す】 (動サ五[四])

(1)官庁から民間へ下付する。払い下げる。「国有地を民間に―・す」

(2)目上の者から目下の者に与える。

さ-げん【詐言】🔗⭐🔉

さ-げん [0] 【詐言】

人をだますために言う言葉。うそ。

さ-げん【瑣言】🔗⭐🔉

さ-げん [0] 【瑣言】

取るに足りないちょっとした言葉。

さげすみ【蔑み】(和英)🔗⭐🔉

さげすみ【蔑み】

⇒軽蔑.

さげまく【下げ幕】(和英)🔗⭐🔉

さげまく【下げ幕】

a drop curtain.

さげる【下げる】(和英)🔗⭐🔉

さげる【提げる】(和英)🔗⭐🔉

さげん【左舷】(和英)🔗⭐🔉

さげん【左舷】

《船》port(side).→英和

〜に向ける(傾く) (list to) port.

大辞林に「さげ」で始まるの検索結果 1-66。