複数辞典一括検索+![]()

![]()

し・く【敷く・布く】🔗⭐🔉

し・く [0] 【敷く・布く】 (動カ五[四])

(1)平らに広げて置く。「布団を―・く」「カーペットを―・く」

(2)おおうように一面に並べる。しきつめる。「砂利を―・く」

(3)下にあてがうために物を平らに置く。「座布団を―・く」「下敷きを―・いて書く」「緑なす

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

ぬの【布】🔗⭐🔉

ぬの [0] 【布】

(1)織物の総称。古くは,絹に対して,麻・葛(クズ)・苧(カラムシ)など植物の繊維で織ったものをさし,のち木綿を含めていうようになった。さらにのちには,絹をも含めて織物の総称となった。

(2)建築で,平ら・水平・横などの意を表す。「―石」「―羽目」「―丸太」「―基礎」

ぬの-いし【布石】🔗⭐🔉

ぬの-いし [2] 【布石】

(1)布敷(ヌノジキ)に用いる石。布敷石。

(2)土台下などに,長く敷いた石。

ぬの-かたぎぬ【布肩衣】🔗⭐🔉

ぬの-かたぎぬ [3] 【布肩衣】

麻・苧(カラムシ)などの繊維で織った布で作った粗末な肩衣。

ぬの-かりぎぬ【布狩衣】🔗⭐🔉

ぬの-かりぎぬ [3] 【布狩衣】

布で作った狩衣。もとは許しを得た人が暑中に着用したが,鎌倉時代になると身分を問わず夏に着用。下着には単(ヒトエ)を着,帷子(カタビラ)は着ない。

ぬの-きせ【布着せ】🔗⭐🔉

ぬの-きせ [0] 【布着せ】

〔「ぬのぎせ」とも〕

漆器で,素地調整のために布を貼ること。

ぬの-きそ【布基礎】🔗⭐🔉

ぬの-きそ [0] 【布基礎】

基礎の一。壁下などに用いられる,細長く連続した基礎。

ぬの-ぎぬ【布衣】🔗⭐🔉

ぬの-ぎぬ 【布衣】

麻・苧(カラムシ)などの繊維で織った布で作った衣服。「荒たへの―をだに着せかてに/万葉 901」

ぬの-ぎれ【布切れ】🔗⭐🔉

ぬの-ぎれ [0] 【布切れ】

布のきれはし。布の一片。ぬのきれ。

ぬの-ごし【布漉し】🔗⭐🔉

ぬの-ごし [0][2] 【布漉し】 (名)スル

布でこすこと。また,こしたもの。

ぬの-ざらし【布晒し】🔗⭐🔉

ぬの-ざらし [3] 【布晒し】

(1)布を洗って日にさらすこと。

(2)両手に長い布を持って洗いさらすさまを表す舞踊。また,その曲。長唄「越後獅子」,清元「六玉川(ムタマガワ)」など。

ぬの-じ【布地】🔗⭐🔉

ぬの-じ ―ヂ [0] 【布地】

衣服のための布。織物。切れ地。

ぬの-そう【布装】🔗⭐🔉

ぬの-そう ―サウ [0] 【布装】

本の表紙に布を用いた装丁。

ぬの-そうじ【布障子】🔗⭐🔉

ぬの-そうじ ―サウジ 【布障子】

布張りの襖障子(フスマシヨウジ)。「―はらせて住まひたる/枕草子 177」

ぬの-ばめ【布羽目】🔗⭐🔉

ぬの-ばめ [0] 【布羽目】

板を横に張った羽目。横羽目。

ぬの-びき【布引(き)】🔗⭐🔉

ぬの-びき [0] 【布引(き)】

(1)布をさらすために,広げて引っ張ること。

(2)平安時代,朝廷の相撲(スマイ)の節会(セチエ)などで,左右の力士に布を引かせて力を競わせた行事。「最手(ホテ)出で来て―などするに/宇津保(俊蔭)」

(3)人が引きも切らず続くこと。絶え間のないこと。「其日は殊更聖廟の御縁日にて,参詣の貴賤―なりけるが/太平記 23」

ぬのびき-かんのん【布引観音】🔗⭐🔉

ぬのびき-かんのん ―クワンオン 【布引観音】

長野県小諸市にある天台宗の寺,釈尊(シヤクソン)寺の通称。「牛に引かれて善光寺参り」の縁起がある。

ぬのびき-さんち【布引山地】🔗⭐🔉

ぬのびき-さんち 【布引山地】

三重県中部を南北に走る山地。東側は伊勢平野,西側は上野盆地となる。700〜900メートルの山が多い。

ぬのびき-の-たき【布引の滝】🔗⭐🔉

ぬのびき-の-たき 【布引の滝】

神戸市を流れる生田川上流にかかる滝。雄滝と雌滝がある。((歌枕))「天の川これや流れの末ならむ空より落つる―/金葉(雑上)」

ぬの-ひたたれ【布直垂】🔗⭐🔉

ぬの-ひたたれ 【布直垂】

麻などの布製の直垂。江戸時代には五位の武家,すなわち諸大夫以上の礼服となり,大紋(ダイモン)と称した。

ぬの-びょうぶ【布屏風】🔗⭐🔉

ぬの-びょうぶ ―ビヤウブ [3] 【布屏風】

布を張って作った屏風。絹の屏風に対し,田舎向きとされた。「いやしげなるもの,…―のあたらしき/枕草子 149」

ぬの-ぼり【布掘り】🔗⭐🔉

ぬの-まき【布巻(き)】🔗⭐🔉

ぬの-まき [0] 【布巻(き)】

(1)織物の仕上げで,布にしわや折り目ができるのを防ぎ,また布目を正すために,布を木の棒や鉄板に巻きつけること。

(2)「千(チ)巻き」に同じ。

ぬの-まるた【布丸太】🔗⭐🔉

ぬの-まるた [3] 【布丸太】

建築現場などで,足場の柱を横につなぐために渡した丸太。

ぬの-め【布目】🔗⭐🔉

ぬの-め [0] 【布目】

(1)布の織目。布のたて糸とよこ糸が交差して現す文(アヤ)。

(2)布の織目のような模様。

(3)下地に張った布目が表に現れている漆塗り。

(4)焼き物の素地(キジ)肌に現れた布の糸目跡。型抜きの際,素地を型から離しやすくするため濡れた布を敷くのでつく跡。後には一種の装飾としてつけるようになった。織部焼に多く見られる。

ぬのめ-がみ【布目紙】🔗⭐🔉

ぬのめ-がみ [3] 【布目紙】

布目の模様が現れている紙。羅文紙(ラモンシ)。

ぬのめ-がわら【布目瓦】🔗⭐🔉

ぬのめ-がわら ―ガハラ [4] 【布目瓦】

布目の文様のある瓦。瓦を作るとき,瓦の型に粘土が張りつくのを防ぐために間に入れる布の跡が残ったもの。古代の瓦に多い。

ぬのめ-ぞうがん【布目象眼】🔗⭐🔉

ぬのめ-ぞうがん ―ザウ― [4] 【布目象眼】

地金に布目状の筋を彫り,その上に金や銀の薄い板を布目にかませて打ち込んで平面にした象眼技法。

ぬのめ-ぬり【布目塗(り)】🔗⭐🔉

ぬのめ-ぬり [0] 【布目塗(り)】

地に布・紗(シヤ)を張り,その上に漆をかけて布目の模様を現した漆塗り。

ぬの-やすり【布鑢】🔗⭐🔉

ぬの-やすり [3] 【布鑢】

研磨材を塗布した綿布。研磨布。

の【幅・布】🔗⭐🔉

の [1] 【幅・布】

(1)布製のものの幅(ハバ)を数える単位。並幅(約36センチメートル)一枚を一幅(ヒトノ)とする。「四―の布団」「三―半」

(2)接ぎ合わせた布の一枚一枚。「主や誰きるひとなしに藤袴見れば―ごとにほころびにけり/詞花(秋)」

ふ【布】🔗⭐🔉

ふ [1] 【布】

(1)ぬの。

(2)布銭(フセン)。

ふ-い【布衣】🔗⭐🔉

ふ-い [1] 【布衣】

〔昔,中国で庶民は布(フ)(絹以外の織物)を身につけたことから〕

官位のない人。庶民。ほい。「―より天下取り給ふ程の大功をば遂げ給ひき/仮名草子・浮世物語」

→ほい(布衣)

ふい=の交わり🔗⭐🔉

――の交わり

〔史記(藺相如伝)〕

地位・身分や貧富の違いを問題にしない交際。また,貧賤な者どうしの交際。

ふ-えん【敷衍・布衍・敷延】🔗⭐🔉

ふ-えん [0] 【敷衍・布衍・敷延】 (名)スル

(1)おしひろげること。展開すること。

(2)意義・意味をおしひろめて説明すること。また,わかりやすく詳しく説明すること。「師説を―する」「梅子は始めて自分の本意を―しに掛つた/それから(漱石)」

ふき【菜蕗・蕗・富貴・布貴】🔗⭐🔉

ふき 【菜蕗・蕗・富貴・布貴】

箏曲の一。

(1)八橋検校作曲の箏組歌十三曲中の筆頭の曲。八橋流以降,生田流・山田流でも演奏され,俗箏の最初の曲として尊ばれている。

(2)筑紫箏の曲。{(1)}の原曲。越天楽(エテンラク)。

ふ-きょう【布教】🔗⭐🔉

ふ-きょう ―ケウ [0] 【布教】 (名)スル

宗教を広めること。「―活動」「キリスト教を―する」

ふ-きょく【布局】🔗⭐🔉

ふ-きょく [0] 【布局】

(1)碁石を局面に配置すること。

(2)全体の配置。

ふ-きん【布巾】🔗⭐🔉

ふ-きん [2] 【布巾】

食器などを拭くための布。

ふ-こく【布告】🔗⭐🔉

ふ-こく [0] 【布告】 (名)スル

(1)広く一般に知らせること。

(2)政府が広く国民に知らせること。「緊急事態の―を発する」

(3)国家の意思を内外に知らせること。「宣戦を―する」

(4)特に1886年(明治19)以前に発布された命令・法律の類。太政官布告など。

ふさく-めん【布作面】🔗⭐🔉

ふさく-めん [3] 【布作面】

正倉院に伝わる,麻布製の伎楽面。布上に顔を墨書したもので,頬(ホオ)・唇などに丹色を塗り,目の部分を切り取ってある。

ふさつ【布薩】🔗⭐🔉

ふさつ [0] 【布薩】

〔梵 po adha〕

毎月一五日・三〇日に僧が集まり,自己の罪過を反省し懺悔する儀式。在家では六斎日に八斎戒を守り,善を増大することをいう。

adha〕

毎月一五日・三〇日に僧が集まり,自己の罪過を反省し懺悔する儀式。在家では六斎日に八斎戒を守り,善を増大することをいう。

adha〕

毎月一五日・三〇日に僧が集まり,自己の罪過を反省し懺悔する儀式。在家では六斎日に八斎戒を守り,善を増大することをいう。

adha〕

毎月一五日・三〇日に僧が集まり,自己の罪過を反省し懺悔する儀式。在家では六斎日に八斎戒を守り,善を増大することをいう。

ふ-さん【布衫】🔗⭐🔉

ふ-さん [0] 【布衫】

上代,麻などで作った単衣。襦袢の類。

ふじな-やき【布志名焼】🔗⭐🔉

ふじな-やき 【布志名焼】

島根県玉湯町布志名で産する陶器。寛延(1748-1751)年間,船木与治兵衛の創業という。日用雑器を主とする。

ふ-じん【布陣】🔗⭐🔉

ふ-じん ―ヂン [0] 【布陣】 (名)スル

(1)戦いの陣をかまえること。また,その陣。「川を背に―する」

(2)(競技などの)態勢をととのえること。また,その態勢。「最強の―」

ふ-せ【布施】🔗⭐🔉

ふ-せ [2][0] 【布施】 (名)スル

〔仏〕

〔梵 d na〕

(1)他人に施し与えること。金品を与えることに限らず,教えを説き示すこと,恐れ・不安を除いてやること,また広く社会福祉的活動を行うことをいう。仏教の基本的実践徳目。施。檀那(ダンナ)。

(2)僧や巡礼などに金品を与えること。また,その金品。特に,仏事の際の僧に対する謝礼。「お―を包む」

na〕

(1)他人に施し与えること。金品を与えることに限らず,教えを説き示すこと,恐れ・不安を除いてやること,また広く社会福祉的活動を行うことをいう。仏教の基本的実践徳目。施。檀那(ダンナ)。

(2)僧や巡礼などに金品を与えること。また,その金品。特に,仏事の際の僧に対する謝礼。「お―を包む」

na〕

(1)他人に施し与えること。金品を与えることに限らず,教えを説き示すこと,恐れ・不安を除いてやること,また広く社会福祉的活動を行うことをいう。仏教の基本的実践徳目。施。檀那(ダンナ)。

(2)僧や巡礼などに金品を与えること。また,その金品。特に,仏事の際の僧に対する謝礼。「お―を包む」

na〕

(1)他人に施し与えること。金品を与えることに限らず,教えを説き示すこと,恐れ・不安を除いてやること,また広く社会福祉的活動を行うことをいう。仏教の基本的実践徳目。施。檀那(ダンナ)。

(2)僧や巡礼などに金品を与えること。また,その金品。特に,仏事の際の僧に対する謝礼。「お―を包む」

ふせ【布施】🔗⭐🔉

ふせ 【布施】

大阪府東大阪市の地区。旧市。大阪市に隣接する商工業地区。

ふせ【布施】🔗⭐🔉

ふせ 【布施】

姓氏の一。

ふせ-たつじ【布施辰治】🔗⭐🔉

ふせ-たつじ ―タツヂ 【布施辰治】

(1880-1953) 弁護士・社会運動家。宮城県生まれ。明治法律学校卒。人権問題に関心をもち,米騒動・亀戸事件・朴烈事件や三・一五事件,戦後の三鷹事件などの弁護を担当。また,自由法曹団を創設。

ふ-せき【布石】🔗⭐🔉

ふ-せき [0] 【布石】 (名)スル

(1)囲碁で,序盤に全局的な構想に立って石を置くこと。また,その打ち方。「―の段階を終わる」

(2)将来のためにあらかじめ整えておく手はず。「将来への―とする」「先を見通して―しておく」

ふ-せつ【敷設・布設】🔗⭐🔉

ふ-せつ [0] 【敷設・布設】 (名)スル

装置・設備などを設置すること。備えつけること。「鉄道を―する」

ふせないきょう【無布施経・布施無経】🔗⭐🔉

ふせないきょう フセナイキヤウ 【無布施経・布施無経】

狂言の一。布施を出し忘れた檀家に,何とか思い出させようと僧があれこれ苦心するというもの。

ふせ-もつ【布施物】🔗⭐🔉

ふせ-もつ [2][0] 【布施物】

布施にする物。ふせもの。

ふせ-や【布施屋】🔗⭐🔉

ふせ-や [2] 【布施屋】

奈良・平安時代,調庸の運脚夫や役民のために,寺や国などが設けた休養施設。行基が畿内に設けたもの,東大寺が大和国に設けたものなどが知られる。

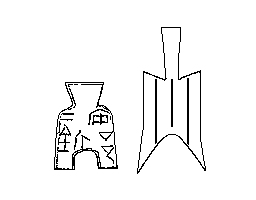

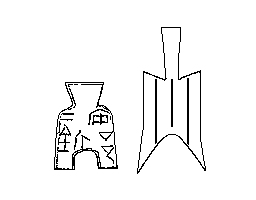

ふ-せん【布銭】🔗⭐🔉

ふ-せん [0] 【布銭】

中国古代の青銅貨幣の一種。農具の鋤(スキ)をかたどったもの。春秋・戦国時代に韓・魏(ギ)・趙(チヨウ)など主に山西・河南で使われた。布貨。布幣。布。

→刀布

布銭

[図]

[図]

[図]

[図]

ふ-たい【布袋】🔗⭐🔉

ふ-たい [0] 【布袋】

布製の袋。ぬのぶくろ。

ふ-たつ【布達】🔗⭐🔉

ふ-たつ [0] 【布達】 (名)スル

(1)官公庁などが広く人々に知らせること。また,その知らせ。通達。

(2)1886年(明治19)公文式の制定以前に太政官の発した法のうち,各庁を対象とするもの。

ふ-ち【布置】🔗⭐🔉

ふ-ち [2] 【布置】 (名)スル

物を適当な位置におくこと。配置。

ふつ-の-みたま【 の霊・布都御魂】🔗⭐🔉

の霊・布都御魂】🔗⭐🔉

ふつ-の-みたま 【 の霊・布都御魂】

建御雷神(タケミカズチノカミ)の象徴である神剣。熊野で苦戦している神武天皇に,天照大神が高倉下(タカクラジ)の手を経て与えた,と記紀は伝える。石上(イソノカミ)神宮の祭神とされる。ふつのつるぎ。

の霊・布都御魂】

建御雷神(タケミカズチノカミ)の象徴である神剣。熊野で苦戦している神武天皇に,天照大神が高倉下(タカクラジ)の手を経て与えた,と記紀は伝える。石上(イソノカミ)神宮の祭神とされる。ふつのつるぎ。

の霊・布都御魂】

建御雷神(タケミカズチノカミ)の象徴である神剣。熊野で苦戦している神武天皇に,天照大神が高倉下(タカクラジ)の手を経て与えた,と記紀は伝える。石上(イソノカミ)神宮の祭神とされる。ふつのつるぎ。

の霊・布都御魂】

建御雷神(タケミカズチノカミ)の象徴である神剣。熊野で苦戦している神武天皇に,天照大神が高倉下(タカクラジ)の手を経て与えた,と記紀は伝える。石上(イソノカミ)神宮の祭神とされる。ふつのつるぎ。

ふ-とん【布団・蒲団】🔗⭐🔉

ふ-とん [0] 【布団・蒲団】

〔「蒲団」の唐音,「布」は当て字〕

(1)袋に縫った布の中に綿・鳥の羽毛・わらなどを入れたもの。寝具や防寒・保温用にする。[季]冬。《―着て寝たる姿や東山/嵐雪》

(2)僧や修行者が座禅などに用いる丸い敷物。本来は蒲(ガマ)の葉で編んだ。ほたん。

ふとん-がわ【布団皮】🔗⭐🔉

ふとん-がわ ―ガハ [0] 【布団皮】

布団の綿などを包んでいる布。

ふとん-むし【布団蒸(し)】🔗⭐🔉

ふとん-むし [0][2] 【布団蒸(し)】

いたずらなどで,人に布団をかぶせて押さえ込むこと。

ふとん-わた【布団綿】🔗⭐🔉

ふとん-わた [2][0] 【布団綿】

布団に入れる綿。

ふ-のり【布海苔・海蘿・鹿角菜】🔗⭐🔉

ふ-のり [0] 【布海苔・海蘿・鹿角菜】

(1)紅藻類カクレイト目の海藻。潮間帯の岩礁に群落を作る。フクロフノリ・ハナフノリ・マフノリなどの種類があり,藻体はいずれも軟骨質で枝分かれが多い。[季]夏。

(2){(1)}を天日にさらして乾燥したもの。水を加えて煮て糊として,織物の糸や絹布の洗い張り,捺染(ナツセン)などに用いる。

ふ-はく【布帛】🔗⭐🔉

ふ-はく [0] 【布帛】

綿・麻布と絹布。織物。

ふ-へん【布片】🔗⭐🔉

ふ-へん [0] 【布片】

布きれ。

ふる【布留】🔗⭐🔉

ふる 【布留】

奈良県天理市の地名。石上(イソノカミ)神宮がある。((歌枕))「石上―の神杉(カムスギ)神(カム)さぶる/万葉 2417」

ふる-いせき【布留遺跡】🔗⭐🔉

ふる-いせき ― セキ 【布留遺跡】

奈良県天理市天理教会構内にある古墳時代の遺跡。土師器(ハジキ)を多く出土。東に縄文後期の遺跡が隣接する。

セキ 【布留遺跡】

奈良県天理市天理教会構内にある古墳時代の遺跡。土師器(ハジキ)を多く出土。東に縄文後期の遺跡が隣接する。

セキ 【布留遺跡】

奈良県天理市天理教会構内にある古墳時代の遺跡。土師器(ハジキ)を多く出土。東に縄文後期の遺跡が隣接する。

セキ 【布留遺跡】

奈良県天理市天理教会構内にある古墳時代の遺跡。土師器(ハジキ)を多く出土。東に縄文後期の遺跡が隣接する。

ふれ【触れ・布令】🔗⭐🔉

ふれ [0][2] 【触れ・布令】

〔動詞「ふれる(触)」の連用形から〕

(1)広く人々に告げ知らせること。また,その人。相撲・芝居などの興行で,日時・取組・演目などを告げたり,物売りが売り物の名を告げたりすること。「前―」

(2)官府・主君など上位者から一般の人に告げ知らせる決まり・命令など。また,その文書。お触れ。

ふ-れい【布令】🔗⭐🔉

ふ-れい [0] 【布令】 (名)スル

命令を広く一般に知らせること。また,その命令。「予め定価を―して/公議所日誌」

ほ-い【布衣】🔗⭐🔉

ほ-い [1] 【布衣】

〔「ほうい」とも〕

(1)布の狩衣(カリギヌ)。のち,狩衣一般をいう。

(2)近世,無紋の狩衣。六位以下および御目見(オメミエ)以上の者が着用。また,その身分の者。上級の者は微行などに着た。

→ふい(布衣)

ほう-い【布衣】🔗⭐🔉

ほう-い 【布衣】

「ほい(布衣)」に同じ。「―の兵を殿上の小庭にめしおき/平家 1」

ほうい-はじめ【布衣始め】🔗⭐🔉

ほうい-はじめ [4] 【布衣始め】

天皇が退位して,太上天皇の尊号を受けたあとはじめて烏帽子(エボシ)・狩衣(カリギヌ)を着る儀式。

ほう-こ【布袴】🔗⭐🔉

ほう-こ [1] 【布袴】

(1)〔麻・太布(タフ)などで作ったことから〕

指貫(サシヌキ)の別称。のち,絹製のものを指貫,麻製のものを布袴と区分することもある。

(2)束帯の表袴(ウエノハカマ)・大口に代えて指貫・下袴を用いた装い。束帯に次ぐ礼装。

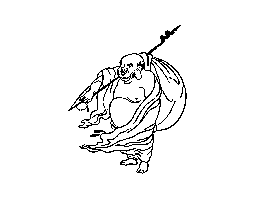

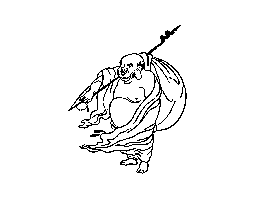

ほてい【布袋】🔗⭐🔉

ほてい 【布袋】

中国,唐末・後梁の禅僧。名は契此(カイシ)。肥えた腹を露出し,日常生活用具を入れた袋を背負い杖(ツエ)を持って市中を歩き,人の運命や天候を予知したという。生前から弥勒の化身といわれた。日本では円満の相が尊ばれ,七福神の一人として信仰されるようになった。生没年未詳。

布袋

[図]

[図]

[図]

[図]

ほてい-あおい【布袋葵】🔗⭐🔉

ほてい-あおい ―アフヒ [4] 【布袋葵】

ミズアオイ科の多年生水草。熱帯アメリカ原産。日本の暖地にも野生化している。葉は根生し,腎形で光沢があり,葉柄は膨らむ。夏,花茎に青紫色の六弁花を一〇個内外穂状につける。金魚鉢や水槽に浮かせ観賞用とする。布袋草。ウオーター-ヒヤシンス。[季]夏。

布袋葵

[図]

[図]

[図]

[図]

ほてい-そう【布袋草】🔗⭐🔉

ほてい-そう ―サウ [0] 【布袋草】

(1)ホテイアオイの別名。[季]夏。

(2)クマガイソウの別名。

ほてい-ちく【布袋竹】🔗⭐🔉

ほてい-ちく [2] 【布袋竹】

マダケの変種の一。中国原産。観賞用に植える。高さ10メートル内外,径2〜5センチメートルになり,下方は節間がつまって膨れる。筍(タケノコ)は食用。釣り竿・杖などにする。五三竹(ゴサンチク)。人面竹。

ほてい-ばら【布袋腹】🔗⭐🔉

ほてい-ばら [0] 【布袋腹】

布袋のように肥満して突き出た大きな腹。

ほてい-らん【布袋蘭】🔗⭐🔉

ほてい-らん [2] 【布袋蘭】

ラン科の多年草。深山の針葉樹林下にまれに生える。葉は一個,卵形でしわがあり,下面は帯紫色。初夏,約10センチメートルの花茎を立て,淡紅紫色の花を一個横向きにつける。唇弁は袋状。ツリフネラン。

め-の-こ【布の子】🔗⭐🔉

め-の-こ [0] 【布の子】

こんぶを細かく切ったもの。

ぬのめ【布目】(和英)🔗⭐🔉

ふきょう【布教】(和英)🔗⭐🔉

ふきん【布巾】(和英)🔗⭐🔉

ふじん【布陣】(和英)🔗⭐🔉

ふじん【布陣】

a formation.→英和

ふせ【布施】(和英)🔗⭐🔉

ふせき【布石】(和英)🔗⭐🔉

ふせき【布石】

preliminary moves (囲碁);preliminaries (準備).

ふとん【布団】(和英)🔗⭐🔉

ふのり【布海苔】(和英)🔗⭐🔉

ふのり【布海苔】

glue.→英和

ほていばら【布袋腹】(和英)🔗⭐🔉

ほていばら【布袋腹】

a potbelly.→英和

〜の potbellied.

大辞林に「布」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む