複数辞典一括検索+![]()

![]()

きれ【切れ】🔗⭐🔉

きれ【切れ】

①切れること。きれあじ。「―のいいわざ」

②切って出来た小さい部分。物の一部分。きれはし。「紙―」

③(「布」「裂」とも書く)織物のきれはし。また広く、織物。布地。「ぼろ―」

④数多くの中の、とるにたりないひとり。はしくれ。狂言、餅酒「奏者の―です」

⑤書画などの古人の筆跡の小片。古筆切。「高野―こうやぎれ」

⑥石材・コンクリートの体積の単位。1切は1立方尺(0.0278立方メートル)。

⑦切ったものを数えるのにいう語。「切り身2―」

⑧小判についたきず。

⑨小判・一分金を数えるのに用いる語。

きれ‐じ【切れ地・布地・裂地】‥ヂ🔗⭐🔉

きれ‐じ【切れ地・布地・裂地】‥ヂ

①織物の地質。また、織物。

②織物のきれはし。

③袋物・鼻緒などにするための特殊な紋織物。

きれ‐や【切れ屋・布屋】🔗⭐🔉

きれ‐や【切れ屋・布屋】

①反物などを商う店。また、その人。ごふくや。

②近世、堺の私娼。

しき‐なが・る【布き流る】🔗⭐🔉

しき‐なが・る【布き流る】

〔自下二〕

広くゆきわたる。普及する。仁徳紀「政令まつりごと流行しきながれて」

し・く【敷く・布く】🔗⭐🔉

し・く【敷く・布く】

[一]〔他五〕

一面に物や力を広げてすみずみまで行きわたらせる意。

➊上に物がのるように、平らにひろげる。

①物を平らにのべひろげる。敷物にする。竹取物語「松原に御莚むしろ―・きて下ろし奉る」。「布団を―・く」

②下におさえつける。日葡辞書「クルマ、イシナドニシカルル」。「強盗を組み―・く」

③おさえつけて、とやかく言わせない。頭のあがらないようにする。狂言、鎌腹「常々身共を―・き居るに依つて」。「亭主を尻に―・く」

➋何かの目的のために物を一面に並べる。

①一面に並べる。万葉集6「あらかじめ君来まさむと知らませば門にやどにも珠―・かましを」。「道に砂利を―・く」

②配置する。備えをする。「背水の陣を―・く」

③設備をする。敷設する。「鉄道を―・く」

➌(「領く」とも書く)

①あまねくおさめる。しる。しろす。万葉集18「天皇すめろきの―・きます国」。日葡辞書「クニヲシク」

②広く及ぼす。触れ示す。徒然草「禹のゆきて三苗を征せしも師いくさをかへして徳を―・くにはしかざりき」。「戒厳令を―・く」

➍持参金にする。また敷金とする。浮世草子、昼夜用心記「残る百両を―・いて道場か医者か、とかく身楽なる方へかたづきたき願ひ」

[二]〔自五〕

広くむらなく行きわたる。欽明紀「名、四表八方よもやもに流しけり」。式子内親王集「かみな月あらしは軒をはらひつつねやまで―・くは木の葉なりけり」。「名声天下に―・く」「落葉散り―・く庭」

にの【布】🔗⭐🔉

にの【布】

(上代東国方言。江戸時代には「にぬ」と誤読)ぬの。万葉集14「愛かなしけ児ろが―ほさるかも」

にの‐ぐも【布雲】🔗⭐🔉

にの‐ぐも【布雲】

(上代東国方言)布を引き延べたようにたなびいた雲。万葉集14「夕さればみ山をさらぬ―の」

ぬの【布】🔗⭐🔉

ぬの【布】

①麻・葛かずらなどの植物繊維で織った織物。古くは絹に対していい、近世以後、もめんも含む。万葉集10「たなばたの五百機いおはた立てて織る―の」。源氏物語若菜上「―四千反、…絹四百疋」

②織物の総称。布地ぬのじ。

③名詞に冠して、平ら・水平・横・平行などの意を表す語。「―敷」「―竹」「―羽目はめ」

ぬの‐いし【布石】🔗⭐🔉

ぬの‐いし【布石】

布敷ぬのじきにした敷石。布敷石。

ぬの‐かたぎぬ【布肩衣】🔗⭐🔉

ぬの‐かたぎぬ【布肩衣】

布で作った肩衣。下層階級の人が着たもの。万葉集5「―ありのことごと着そへども寒き夜すらを」

ぬの‐かわ【布皮】‥カハ🔗⭐🔉

ぬの‐かわ【布皮】‥カハ

流れ矢を防ぐために、弓の的まとの後ろに立てる布の幕。

ぬの‐きれ【布切れ】🔗⭐🔉

ぬの‐きれ【布切れ】

(ヌノギレとも)布のきれはし。

ぬの‐ぐつ【布靴】🔗⭐🔉

ぬの‐ぐつ【布靴】

布で作った靴。

ぬの‐こ【布子】🔗⭐🔉

ぬの‐こ【布子】

木綿の綿入れ。古くは麻布の袷あわせまたは綿入れをいう。〈[季]冬〉

⇒ぬのこ‐おもて【布子表】

ぬのこ‐おもて【布子表】🔗⭐🔉

ぬのこ‐おもて【布子表】

布子の表ぎれ。狂言、法師物狂「―帷子かたびらを誰が織つてくれうぞ」

⇒ぬの‐こ【布子】

ぬの‐ごし【布漉し】🔗⭐🔉

ぬの‐ごし【布漉し】

布でこすこと。また、こしたもの。

ぬの‐ざらし【布晒し】🔗⭐🔉

ぬの‐ざらし【布晒し】

①布をさらすこと。

②両手に長い布を持って洗いさらす有様を表した舞踊・音楽の総称。さらし。長唄「越後獅子」、清元「六玉川」など。

ぬの‐じ【布地】‥ヂ🔗⭐🔉

ぬの‐じ【布地】‥ヂ

織物の地合。また、織物。きれじ。

ぬの‐じき【布敷】🔗⭐🔉

ぬの‐じき【布敷】

石敷の一種。石や瓦などの目地を建物と平行に並べた敷き方。→四半敷しはんじき。

⇒ぬのじき‐いし【布敷石】

ぬのじき‐いし【布敷石】🔗⭐🔉

ぬのじき‐いし【布敷石】

布敷にした石。布石。

⇒ぬの‐じき【布敷】

ぬの‐しとみ【布蔀】🔗⭐🔉

ぬの‐しとみ【布蔀】

布で張った蔀。

ぬの‐じゃく【布尺】🔗⭐🔉

ぬの‐じゃく【布尺】

布地をはかるのに用いるものさし。くじらじゃく。

ぬの‐じゃしん【布写真】🔗⭐🔉

ぬの‐じゃしん【布写真】

織物の上に焼きつけた写真。

ぬの‐しょうじ【布障子】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

ぬの‐しょうじ【布障子】‥シヤウ‥

⇒ぬのそうじ

ぬの‐そうじ【布障子】‥サウ‥🔗⭐🔉

ぬの‐そうじ【布障子】‥サウ‥

白い布で張った襖ふすま障子。多く、墨絵を描く。枕草子177「―はらせて住まひたる」

ぬの‐だけ【布竹】🔗⭐🔉

ぬの‐だけ【布竹】

竹矢来たけやらいなどに用いる横竹。

ぬの‐ばた【布機】🔗⭐🔉

ぬの‐ばた【布機】

布を織るはた。

ぬの‐はめ【布羽目】🔗⭐🔉

ぬの‐はめ【布羽目】

横に板を張った羽目。

ぬの‐びき【布引】🔗⭐🔉

ぬの‐びき【布引】

①布を晒さらすためにひっぱること。

②平安時代、朝廷で臨時の相撲すまいの後、または相撲の節会せちえの還饗かえりあるじの時などに、左右の力士に布を引かせて力を競わせた競技。宇津保物語俊蔭「相撲出でて…―などするに」

③多くの人が引き続いて絶え間のないこと。また、そのさま。太平記23「参詣の貴賤―なりけるが」

⇒ぬのびき‐だいこん【布引大根】

ぬのびき‐だいこん【布引大根】🔗⭐🔉

ぬのびき‐だいこん【布引大根】

大根を縦に細くきざんで乾したもの。切干し大根。

⇒ぬの‐びき【布引】

ぬのびき‐の‐たき【布引の滝】🔗⭐🔉

ぬのびき‐の‐たき【布引の滝】

神戸市中央区、布引山中の生田いくた川にある滝。上流に雄滝、下流に雌滝がある。なお、新潟県その他各地に同名の滝がある。

ぬの‐ひたたれ【布直垂】🔗⭐🔉

ぬの‐ひたたれ【布直垂】

布製の直垂で、大紋だいもんと素襖すおうを指す。大紋は地下じげの諸大夫が用い、素襖は平士・陪臣が用いる。

ぬの‐びょうぶ【布屏風】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

ぬの‐びょうぶ【布屏風】‥ビヤウ‥

布を張って絵などを描いた屏風。絹屏風に対して、田舎向きとされた。枕草子149「―のあたらしき」

ぬの‐ぼり【布掘り】🔗⭐🔉

ぬの‐まるた【布丸太】🔗⭐🔉

ぬの‐まるた【布丸太】

足代あししろまたは仮板囲いなどの柱などを連結するために、横に取り付けた丸太。

ぬの‐め【布目】🔗⭐🔉

ぬの‐め【布目】

①織目の文あや。

②布の織目のような模様。

③瓦や陶器などをつくる場合、ぬれた布で押さえるときにその布の織目がついたもの。また、漆器の下地に張った布の織目が表面にあらわれたもの。

④布目紙の略。〈日葡辞書〉

⇒ぬのめ‐がみ【布目紙】

⇒ぬのめ‐がわら【布目瓦】

⇒ぬのめ‐ぞうがん【布目象眼】

⇒ぬのめ‐ぬり【布目塗】

ぬのめ‐がみ【布目紙】🔗⭐🔉

ぬのめ‐がみ【布目紙】

布目があらわれている紙。羅文紙らもんし。

⇒ぬの‐め【布目】

ぬのめ‐がわら【布目瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

ぬのめ‐がわら【布目瓦】‥ガハラ

瓦をつくるとき、瓦をはずしやすいように型の上に用いた布の目が残ったもの。鎌倉時代以前の瓦に多い。

⇒ぬの‐め【布目】

ぬのめ‐ぞうがん【布目象眼】‥ザウ‥🔗⭐🔉

ぬのめ‐ぞうがん【布目象眼】‥ザウ‥

象眼すべき部分に布目を彫りつけ、その上に薄い金属をかぶせ、打って布目にくい込ませ、地板と離れないようにする技法。

⇒ぬの‐め【布目】

ぬのめ‐ぬり【布目塗】🔗⭐🔉

ぬのめ‐ぬり【布目塗】

素地に布・紗を張り、その上に漆をかけて布目の模様をあらわした漆塗り。

⇒ぬの‐め【布目】

のん‐の【布布】🔗⭐🔉

のん‐の【布布】

一布一布。縫ってある衣類を解いて、一枚一枚の布にすること。浮世風呂2「布子おひえの裏をの、―に解いてみたらの」

ハワイ【Hawaii・布哇】🔗⭐🔉

ハワイ【Hawaii・布哇】

アメリカ合衆国の州。太平洋のほぼ中央部にあって、8個の大島と多くの小島とから成る。王国・共和国を経て、1898年アメリカ合衆国に合併、1959年、州に昇格。州都はオアフ島のホノルル。もとサトウキビ栽培が、近年は観光業、軍事基地が経済の中心。先住民はカナカ族であるが、日本をはじめアジア諸国からの移民の子孫が多い。旧称サンドイッチ諸島。→アメリカ合衆国(図)

ふ【布】🔗⭐🔉

ふ【布】

①ぬの。おりもの。絹以外の植物性繊維の織物。古代では多く絹は上流の者が用い、庶民は布を用いた。続日本紀9「戸頭の百姓に種子各二斛、―一常、鍬一口を給して」

②中国、周代の青銅貨幣。→布銭

ふい‐の‐まじわり【布衣の交わり】‥マジハリ🔗⭐🔉

ふい‐の‐まじわり【布衣の交わり】‥マジハリ

[史記藺相如伝]身分や地位を離れた交際。また、庶民同士の交際。布衣の友。

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】(作品名)🔗⭐🔉

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふ‐きょう【布教】‥ケウ🔗⭐🔉

ふ‐きょう【布教】‥ケウ

宗教をひろめること。

⇒ふきょう‐し【布教師】

ふきょう‐し【布教師】‥ケウ‥🔗⭐🔉

ふきょう‐し【布教師】‥ケウ‥

ある宗派の布教のために派出される人。

⇒ふ‐きょう【布教】

ふ‐きん【布巾】🔗⭐🔉

ふ‐きん【布巾】

食器類を拭く小さな布。日葡辞書「フキン、また、フイキン」

ふ‐こく【布告】🔗⭐🔉

ふ‐こく【布告】

①一般に知らせること。

②政府から国民にあまねく知らせること。1886年(明治19)2月公文式制定以前に発布された法律・勅令・省令に当たるものの称。例えば、太政官布告。

③国家の決定的意思を公式に一般に告げること。「宣戦―」

ふさつ【布薩】🔗⭐🔉

ふさつ【布薩】

(梵語poṣadha)仏教教団で、出家僧侶が半月ごとに集まって戒律の条文を読みあげ、互いに自己の罪過を懺悔する儀式。在家信者では毎月六斎日に八斎戒を守ることをいう。

ふじな‐やき【布志名焼】🔗⭐🔉

ふじな‐やき【布志名焼】

島根県松江市玉湯町布志名で作られる陶器。寛延(1748〜1751)の頃、船木与次兵衛の創始という。黄釉おうゆうの日用雑器のほか、茶陶・民芸陶器などを製作。楽山らくざん焼と共に出雲焼とも呼ぶ。

ふ‐じん【布陣】‥ヂン🔗⭐🔉

ふ‐じん【布陣】‥ヂン

①戦いの陣をしくこと。また、その陣。「右岸に―する」

②闘争・論争などの構え。陣容。

ふせ【布施】(地名)🔗⭐🔉

ふせ【布施】

東大阪市の一部。もと大阪府の市。大阪市の東に隣接する工業地帯。

ふせ【布施】(姓氏)🔗⭐🔉

ふせ【布施】

姓氏の一つ。

⇒ふせ‐たつじ【布施辰治】

ふせい‐し【布政使】🔗⭐🔉

ふせい‐し【布政使】

明清時代、最高地方官庁である布政使司の長官。1省内の行政全般をつかさどる。地方官庁としてはほかに、按察使司(監察)、都指揮使司(軍事)があり、あわせて三司という。

ふ‐せき【布石】🔗⭐🔉

ふ‐せき【布石】

①囲碁で、対局の初めの段階に、作戦を立てながら要所に石を配すること。

②将来のための用意をすること。将来に備えてあらかじめ打たれた手くばり。「新事業への―を打つ」

ふせ‐たつじ【布施辰治】‥ヂ🔗⭐🔉

ふせ‐たつじ【布施辰治】‥ヂ

弁護士・社会運動家。宮城県出身。明治法律学校卒。社会主義者・労働争議・小作争議・水平運動・抗日運動の弁護活動を精力的に引き受け、自由法曹団を創設。第二次大戦後も松川事件・三鷹事件などの弁護を担当。(1880〜1953)

⇒ふせ【布施】

ふ‐せつ【敷設・布設】🔗⭐🔉

ふ‐せつ【敷設・布設】

装備や施設などを設置すること。備えつけること。「鉄道を―する」

⇒ふせつ‐かん【敷設艦】

ふせないきょう【布施無経・無布施経】‥キヤウ🔗⭐🔉

ふせないきょう【布施無経・無布施経】‥キヤウ

狂言。住職が檀家へ経を読みに行くと、主人が布施を忘れるので、説教などで思い出させようとして苦心する。

ふせ‐や【布施屋】🔗⭐🔉

ふせ‐や【布施屋】

奈良・平安時代、調・庸の運搬者や旅行者のために駅路に設けた宿泊所。多くは僧侶による慈善事業だが、国家が保護を加えたものもある。行基や最澄の設けたものが有名。

ふ‐たつ【布達】🔗⭐🔉

ふ‐たつ【布達】

①ひろく一般に触れ達すること。また、その通達。

②1886年(明治19)2月公文式の制定以前に発布された行政命令。人見一太郎、第二之維新「試みに左に掲ぐる明治八年七月の―を読め」

ふ‐たん【布単・布毯】🔗⭐🔉

ふ‐たん【布単・布毯】

祭祀調度の一つ。遷宮・遷座の場合の御霊代みたましろの通行、または天皇の大嘗宮に行幸の際、その道筋に敷く白布。多く、その上に薦こもを敷く。

ふ‐ち【布置】🔗⭐🔉

ふ‐ち【布置】

物を適当に配置すること。また、そのありさま。

ふつ‐の‐みたま【韴霊・布都御魂】🔗⭐🔉

ふつ‐の‐みたま【韴霊・布都御魂】

(フツは断ち切るさまをいう)日本神話で、天照大神(および高木神)の神慮により、神武天皇が熊野の人高倉下たかくらじから受け、国土を平定したという霊剣。石上いそのかみ神宮の祭神。

ふ‐とん【蒲団・布団】🔗⭐🔉

ふ‐とん【蒲団・布団】

(「蒲」「団」はともに唐音)

①蒲がまの葉で編み、坐禅などに用いる円座。ほたん。正法眼蔵坐禅儀「坐禅のとき、袈裟けさをかくべし。―をしくべし」

②(「布団」は当て字)綿・藁わらまたはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの。〈[季]冬〉。「―を敷く」

⇒ふとん‐むし【布団蒸し】

ふとん‐むし【布団蒸し】🔗⭐🔉

ふとん‐むし【布団蒸し】

人を布団で包みおさえて苦しめること。

⇒ふ‐とん【蒲団・布団】

ふ‐のり【布海苔・海蘿】🔗⭐🔉

ふ‐のり【布海苔・海蘿】

①海産の紅藻スギノリ目フノリ科の一属。マフノリ・フクロフノリなどの総称。潮間帯の岩石に付着して繁殖。長さ10センチメートル内外。管状で、生長すると中空となり、不規則に分岐し、枝の基部にくびれがある。紅紫色で、表面は粘滑光沢がある。

②フクロフノリを板状に干し固めたもの。煮て糊のりに用いる。鹿角菜ろっかくさい。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔17〉

ふ‐はく【布帛】🔗⭐🔉

ふ‐はく【布帛】

①ぬのときぬ。

②織物。きれじ。

ふふ‐どり【布穀鳥】🔗⭐🔉

ふふ‐どり【布穀鳥】

カッコウの古称。〈倭名類聚鈔18〉

ふ‐れい【布令】🔗⭐🔉

ふ‐れい【布令】

官署が命令を布告すること。また、その命令。

ほ‐い【布衣】🔗⭐🔉

ほ‐い【布衣】

(ホウイとも)

①庶民が着用する麻布製の衣服。平安時代以後は麻布製の狩衣かりぎぬの総称。中級官人が着た。宇津保物語祭使「しばし―になりてその装束この学生にとらせよ」

布衣

②江戸時代、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣。また、その身分の者。

→ふい

②江戸時代、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣。また、その身分の者。

→ふい

②江戸時代、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣。また、その身分の者。

→ふい

②江戸時代、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣。また、その身分の者。

→ふい

ほう‐い【布衣】🔗⭐🔉

ほう‐い【布衣】

⇒ほい。平家物語1「―の者の候は何者ぞ」

⇒ほうい‐はじめ【布衣始】

ほうい‐はじめ【布衣始】🔗⭐🔉

ほうい‐はじめ【布衣始】

太上天皇がその尊号を受けて初めて狩衣かりぎぬを着用する儀式。

⇒ほう‐い【布衣】

ほう‐こ【布袴】🔗⭐🔉

ほう‐こ【布袴】

①指貫さしぬきの袴はかまの別称。もと布製であったからいう。

②束帯の表袴うえのはかまと大口袴の代りに、指貫と下袴を用いた装束。束帯に次ぐ礼装で、朝儀以外の内々の式に着用。ほこ。

ほ‐ご【布護】🔗⭐🔉

ほ‐ご【布護】

隼人司はやひとのつかさの隼人の唐名。〈運歩色葉集〉

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】🔗⭐🔉

ポタラ‐きゅう【ポタラ宮・布達拉宮】

(Potala)チベットのラサ市北西のマルポ‐リ(紅山)の上にある宮殿。ダライ‐ラマが住み宗教および政治支配の中心であった。ポタラの名は観音菩薩の住むという補陀落ふだらく(Potalaka梵語)に由来。

ほてい【布袋】🔗⭐🔉

ほてい【布袋】

後梁の禅僧。明州奉化(浙江省)の人。名は契此かいし、号は長汀子。四明山に住み、容貌は福々しく、体躯は肥大で腹を露出し、常に袋を担って喜捨を求め歩いた。世人は弥勒の化身と尊び、その円満の相は好画材として多く描かれ、日本では七福神の一神とする。( 〜917)

⇒ほてい‐あおい【布袋葵】

⇒ほてい‐うお【布袋魚】

⇒ほてい‐そう【布袋草】

⇒ほてい‐ちく【布袋竹】

⇒ほてい‐ばら【布袋腹】

⇒ほてい‐らん【布袋蘭】

ほてい‐あおい【布袋葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

ほてい‐あおい【布袋葵】‥アフヒ

ミズアオイ科の多年生帰化植物。熱帯アメリカ原産。高さ30センチメートル。葉柄は中央が鶏卵大に膨れ浮袋となり、池・沼などの水面に浮く。夏、淡紫色6弁の花をつける。金魚鉢などに入れ観賞用とする。暖地の水系に繁殖して有害植物とされる。ホテイソウ。ウォーター‐ヒヤシンス。

ほていあおい

ホテイアオイ

提供:OPO

ホテイアオイ

提供:OPO

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ホテイアオイ

提供:OPO

ホテイアオイ

提供:OPO

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐うお【布袋魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

ほてい‐うお【布袋魚】‥ウヲ

ダンゴウオ科の海産の硬骨魚。体はラグビー‐ボール状で柔軟。全長40センチメートル。北太平洋に広く産。北海道ではゴッコと呼び、鍋物にする。

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐そう【布袋草】‥サウ🔗⭐🔉

ほてい‐そう【布袋草】‥サウ

①ホテイアオイの別称。

②クマガイソウの別称。

⇒ほてい【布袋】

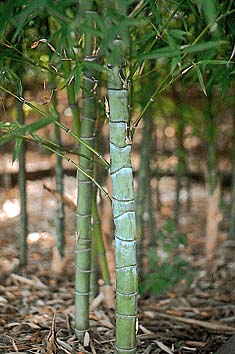

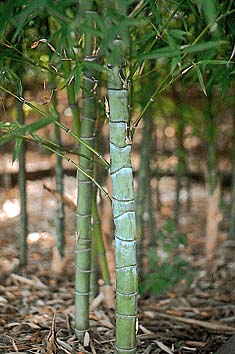

ほてい‐ちく【布袋竹】🔗⭐🔉

ほてい‐ちく【布袋竹】

マダケの変種。稈かんの下部は節間が短く、膨れ出して奇形を呈する。上部は節の直下が少し膨れる。観賞用に栽植。稈は釣竿・杖に用いる。五三竹ごさんちく。人面竹。

ホテイチク

撮影:関戸 勇

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

⇒ほてい【布袋】

ほてい‐ばら【布袋腹】🔗⭐🔉

ほてい‐ばら【布袋腹】

布袋のように肥えて張り出した腹。

⇒ほてい【布袋】

ほていや‐カルタ【布袋屋歌留多】🔗⭐🔉

ほていや‐カルタ【布袋屋歌留多】

元禄(1688〜1704)頃、京都五条通りの布袋屋で売った、天正カルタの類。

ほてい‐らん【布袋蘭】🔗⭐🔉

め‐の‐こ【布の子】🔗⭐🔉

め‐の‐こ【布の子】

昆布こんぶを細かく刻んだもの。東北地方などで、少量の穀類を交ぜて飯に炊いた。

[漢]布🔗⭐🔉

布 字形

筆順

筆順

〔巾部2画/5画/教育/4159・495B〕

〔音〕フ(呉) ホ(漢)

〔訓〕ぬの・きれ・しく

[意味]

①植物繊維で織った織物。(麻やもめんの)ぬの。「布帛ふはく・布衣ふい・ほい・綿布」▶これに対し、絹の織物は「帛はく」と呼んだ。

②一般に、織物。「毛布・絹布」

③一面に敷く。しきのべる。ゆきわたらせる。「布教・布陣・布施ふせ・分布・散布・頒布」

④中国古代の通貨。転じて、貨幣。「布銭・刀布」

[解字]

形声。「巾」+音符「父」(=打ってひろげる)の略体。平らにのばしたぬのの意。

[下ツキ

火浣布・画布・乾布・脚布きゃふ・絹布・弘布・公布・昆布・財布・撒布・散布・湿布・蕉布・上布・宣布・粗布・調布・刀布・塗布・配布・瀑布・発布・頒布・被布・分布・麻布・綿布・毛布・用布・流布

[難読]

お布令おふれ・布哇ハワイ

〔巾部2画/5画/教育/4159・495B〕

〔音〕フ(呉) ホ(漢)

〔訓〕ぬの・きれ・しく

[意味]

①植物繊維で織った織物。(麻やもめんの)ぬの。「布帛ふはく・布衣ふい・ほい・綿布」▶これに対し、絹の織物は「帛はく」と呼んだ。

②一般に、織物。「毛布・絹布」

③一面に敷く。しきのべる。ゆきわたらせる。「布教・布陣・布施ふせ・分布・散布・頒布」

④中国古代の通貨。転じて、貨幣。「布銭・刀布」

[解字]

形声。「巾」+音符「父」(=打ってひろげる)の略体。平らにのばしたぬのの意。

[下ツキ

火浣布・画布・乾布・脚布きゃふ・絹布・弘布・公布・昆布・財布・撒布・散布・湿布・蕉布・上布・宣布・粗布・調布・刀布・塗布・配布・瀑布・発布・頒布・被布・分布・麻布・綿布・毛布・用布・流布

[難読]

お布令おふれ・布哇ハワイ

筆順

筆順

〔巾部2画/5画/教育/4159・495B〕

〔音〕フ(呉) ホ(漢)

〔訓〕ぬの・きれ・しく

[意味]

①植物繊維で織った織物。(麻やもめんの)ぬの。「布帛ふはく・布衣ふい・ほい・綿布」▶これに対し、絹の織物は「帛はく」と呼んだ。

②一般に、織物。「毛布・絹布」

③一面に敷く。しきのべる。ゆきわたらせる。「布教・布陣・布施ふせ・分布・散布・頒布」

④中国古代の通貨。転じて、貨幣。「布銭・刀布」

[解字]

形声。「巾」+音符「父」(=打ってひろげる)の略体。平らにのばしたぬのの意。

[下ツキ

火浣布・画布・乾布・脚布きゃふ・絹布・弘布・公布・昆布・財布・撒布・散布・湿布・蕉布・上布・宣布・粗布・調布・刀布・塗布・配布・瀑布・発布・頒布・被布・分布・麻布・綿布・毛布・用布・流布

[難読]

お布令おふれ・布哇ハワイ

〔巾部2画/5画/教育/4159・495B〕

〔音〕フ(呉) ホ(漢)

〔訓〕ぬの・きれ・しく

[意味]

①植物繊維で織った織物。(麻やもめんの)ぬの。「布帛ふはく・布衣ふい・ほい・綿布」▶これに対し、絹の織物は「帛はく」と呼んだ。

②一般に、織物。「毛布・絹布」

③一面に敷く。しきのべる。ゆきわたらせる。「布教・布陣・布施ふせ・分布・散布・頒布」

④中国古代の通貨。転じて、貨幣。「布銭・刀布」

[解字]

形声。「巾」+音符「父」(=打ってひろげる)の略体。平らにのばしたぬのの意。

[下ツキ

火浣布・画布・乾布・脚布きゃふ・絹布・弘布・公布・昆布・財布・撒布・散布・湿布・蕉布・上布・宣布・粗布・調布・刀布・塗布・配布・瀑布・発布・頒布・被布・分布・麻布・綿布・毛布・用布・流布

[難読]

お布令おふれ・布哇ハワイ

広辞苑に「布」で始まるの検索結果 1-94。もっと読み込む