複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう-げき【挟撃・夾撃】🔗⭐🔉

きょう-げき ケフ― [0] 【挟撃・夾撃】 (名)スル

はさみうちにすること。「左右より―せられて/不如帰(蘆花)」

きょう-こう【挟攻・夾攻】🔗⭐🔉

きょう-こう ケフ― [0] 【挟攻・夾攻】 (名)スル

はさみ打ちにして攻めること。夾撃。

きょう-さつ【挟殺】🔗⭐🔉

きょう-さつ ケフ― [0] 【挟殺】 (名)スル

野球で,走者を塁と塁の間ではさみうちにしてアウトにすること。

きょう-じ【挟持】🔗⭐🔉

きょう-じ ケフヂ [1] 【挟持】 (名)スル

〔原義ははさみもつこと〕

(1)たずさえ持つこと。「天下に律書を―する者あれば死罪に処するに至れり/開化本論(徳明)」

(2)心にいだくこと。

きょう-じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】🔗⭐🔉

きょう-じ ケフ― [1] 【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】

本尊の両脇または周囲に侍して教化を助けるもの。釈迦如来の文殊(モンジユ)と普賢(フゲン),もしくは迦葉(カシヨウ)と阿難,阿弥陀如来の観音と勢至,不動明王の制 迦(セイタカ)と矜羯羅(コンガラ)など。脇侍(ワキジ)。脇立(ワキダチ)。

迦(セイタカ)と矜羯羅(コンガラ)など。脇侍(ワキジ)。脇立(ワキダチ)。

迦(セイタカ)と矜羯羅(コンガラ)など。脇侍(ワキジ)。脇立(ワキダチ)。

迦(セイタカ)と矜羯羅(コンガラ)など。脇侍(ワキジ)。脇立(ワキダチ)。

きょう-しょ【挟書】🔗⭐🔉

きょう-しょ ケフ― [1] 【挟書】

〔「挟」は蔵するの意〕

書物を所蔵すること。

きょうしょ-の-きん【挟書の禁】🔗⭐🔉

きょうしょ-の-きん ケフ― [1] 【挟書の禁】

秦の始皇帝のとき,医薬・卜筮(ボクゼイ)・種樹の書以外の書物を民間で所蔵することを禁じたこと。挟書の律。

→焚書坑儒(フンシヨコウジユ)

きょう-ちょ【夾紵・挟紵・夾貯】🔗⭐🔉

きょう-ちょ ケフ― [1] 【夾紵・挟紵・夾貯】

漆工技術で,「乾漆(カンシツ)」に同じ。中国の唐代,日本の奈良時代に用いられた名称。「―像」「―棺」

さし-はさ・む【挟む】🔗⭐🔉

さし-はさ・む [4] 【挟む】 (動マ五[四])

(1)他人の話や考えに自分の言葉や考えを割り込ませる。「人の話に口を―・む」

(2)ある考えを心中にいだきもつ。「当局の発表に疑いを―・む」

(3)物の間にはさむ。「本にしおりを―・む」

はさか・う【挟かふ】🔗⭐🔉

はさか・う ハサカフ 【挟かふ】 (動ハ四)

はさまる。「塩魚の歯に―・ふや秋の暮(荷兮)/猿蓑」

はさま・る【挟まる】🔗⭐🔉

はさま・る [3] 【挟まる】 (動ラ五[四])

(1)物と物との間の狭い所にはいる。「魚の骨が歯に―・る」「かばんが電車のドアに―・る」

(2)二つの主となるものや対立するものの間にはいる。「番組の間にコマーシャルが―・る」「姑と妻の間に―・って困っている」

[慣用] 奥歯に物が―

はさみ【挟み・挿み】🔗⭐🔉

はさみ [3] 【挟み・挿み】

〔動詞「はさむ」の連用形から〕

(1)はさむこと。「書類―」

(2)囲碁で,「かかり」などの石に対して,両側から攻めるために打つ手。

はさみ-いた【挟み板】🔗⭐🔉

はさみ-いた [4] 【挟み板】

(1)文書・記録などをはさんでおく板。夾板(キヨウバン)。

(2)門の両側にある板作りのそで。門柱に彫った溝に挟み込むところからいう。

はさみ-うち【挟み撃ち】🔗⭐🔉

はさみ-うち [3] 【挟み撃ち】 (名)スル

間に挟んで両側から攻撃すること。「敵を―にする」

はさみ-おび【挟み帯】🔗⭐🔉

はさみ-おび [3] 【挟み帯】

「挟み結び」に同じ。

はさみ-がみ【挟み紙】🔗⭐🔉

はさみ-がみ [3] 【挟み紙】

(1)書物などの間に,備忘のために紙をはさむこと。また,その紙。

(2)傷のつきやすい物を重ねるときに,間に紙をはさむこと。また,その紙。

はさみ-ゲージ【挟み―】🔗⭐🔉

はさみ-ゲージ [4] 【挟み―】

限界ゲージの一。外側寸法が所定の値にあるかどうかを検査する器具。一本のゲージの両端に上限と下限の寸法に整えた口が設けてあり,これに検査するものをあてがって測る。スナップ-ゲージ。

はさみ-ことば【挟み詞・挿み語】🔗⭐🔉

はさみ-ことば [4] 【挟み詞・挿み語】

(1)文章の間に挿み入れた言葉。挿入語。挿入句。

(2)江戸時代,明和(1764-1772)頃に深川遊里から流行した言い方。言葉の中に種々の音節をはさみ,仲間以外の者には理解しにくいようにしたもの。言葉の各音節のあとに,それと同列のカ行音をはさむのが普通。「いやなひと」を「いキやカなカひキとコ」という類。また,どの音のあとにもキやシをはさむものなどもあった。のちには子供の遊びとなった。唐言(カラコト)。

はさみ-じょう【挟み状】🔗⭐🔉

はさみ-じょう ―ジヤウ [0][3] 【挟み状】

直訴などをする際に,竹の先や木の枝にはさんで差し出す書状。

はさみ-しょうぎ【挟み将棋】🔗⭐🔉

はさみ-しょうぎ ―シヤウ― [4] 【挟み将棋】

将棋の駒と盤を使ってする遊びの一種。盤の端に双方とも駒を横一列に並べ,交互に前後または左右に動かし,相手の駒をはさんでとり合うもの。

はさみ-だけ【挟み竹】🔗⭐🔉

はさみ-だけ [3] 【挟み竹】

(1)書物の間にはさんで目印とした竹。

(2)衣服などを持ち運ぶときに,二枚の板で上下からおおった上を竹ではさんで,担いだもの。

はさみ-ばこ【挟み箱】🔗⭐🔉

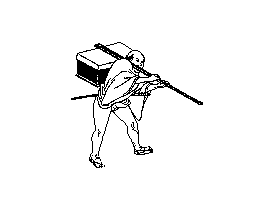

はさみ-ばこ [3] 【挟み箱】

衣服などを持ち運ぶための長方形の浅い箱,蓋(フタ)に棒をとりつけてあり,従者に担がせた。

挟み箱

[図]

[図]

[図]

[図]

はさみ-むすび【挟み結び】🔗⭐🔉

はさみ-むすび [4] 【挟み結び】

女帯の結び方の一。帯の端を結ばずに,折り畳んではさんでおくもの。はさみおび。

はさみ-もの【挟み物】🔗⭐🔉

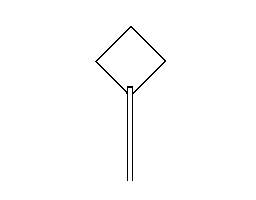

はさみ-もの [0][3] 【挟み物】

的の一種。板・扇・紙などを串にはさんで的としたもの。

挟み物

[図]

[図]

[図]

[図]

はさみ-い・れる【挟み入れる】🔗⭐🔉

はさみ-い・れる [0][5] 【挟み入れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 はさみい・る

(1)物と物との間にはさんで入れる。はさみ込む。「本の間にしおりを―・れる」

(2)はさんで他に移し入れる。

はさみ-う・つ【挟み撃つ】🔗⭐🔉

はさみ-う・つ [4][0] 【挟み撃つ】 (動タ五[四])

敵を間にはさんで両側から攻撃する。「前後から―・つ」

はさみ-こ・む【挟み込む】🔗⭐🔉

はさみ-こ・む [4][0] 【挟み込む】 (動マ五[四])

物と物との間にはさんで入れる。「広告を新聞に―・む」

[可能] はさみこめる

はさみ-だ・す【挟み出す】🔗⭐🔉

はさみ-だ・す [4][0] 【挟み出す】 (動サ五[四])

はさんで外へ取り出す。「毛虫を―・す」

はさ・む【挟む・挿む】🔗⭐🔉

はさ・む [2] 【挟む・挿む】

■一■ (動マ五[四])

(1)物を両側から押さえつける。また,二本の棒などで押さえて持つ。「本を小脇に―・む」「はしで―・む」

(2)ある物の間やすき間に物を入れる。「本にしおりを―・む」「パンにソーセージを―・む」「菜の花を摘み取つて髪に―・みながら/斑鳩物語(虚子)」

(3)ある物を間に置いて位置する。「テーブルを―・んで向かい合う」「川を―・んで山がそびえ立つ」

(4)ある動作の途中に他のことをわりこませる。「一〇分休憩を―・んで会議を再開する」「わきから口を―・む」「疑いを―・む余地がない」

(5)(「耳にはさむ」の形で)聞き込む。「小耳に―・む」

[可能] はさめる

■二■ (動マ下二)

{■一■}に同じ。「左右の殿上人,階(キザハシ)を―・めて欄干に候て/著聞 19」

はざ-め【挟め・挟目】🔗⭐🔉

はざ-め 【挟め・挟目】

■一■ (名)

物と物との境目の部分。はざま。「おき口の―に塵ゐなど/枕草子(二一九・能因本)」

■二■ (接尾)

日数や数量を示す語に付いて,それだけの間隔をあけておくことを表す。…おき。「一日―/日葡」

さしはさむ【挟む】(和英)🔗⭐🔉

さしはさむ【挟む】

(1) insert;→英和

putbetween;raise.→英和

(2)[心に抱く]harbor;→英和

entertain.→英和

大辞林に「挟」で始まるの検索結果 1-31。