複数辞典一括検索+![]()

![]()

しき【敷】🔗⭐🔉

しき [2][0] 【敷】

(1)敷くこと。また,敷くもの。多く他の語と複合して用いる。「鍋―」「板―(イタジキ)」「その筥の―に/栄花(本の雫)」

(2)和船で,船底の縦通材。かわら。

(3)「敷き布団(ブトン)」の略。「―の厚いのは困る/黴(秋声)」

じき【敷】🔗⭐🔉

じき 【敷】 (接尾)

畳の数を表す語に付いて,部屋の大きさを表すのに用いる。「六畳―」

しき-あみ【敷(き)網】🔗⭐🔉

しき-あみ [0] 【敷(き)網】

魚網の一。方形・円形・箕(ミ)状の浅い袋状の網。水中に敷き,集魚灯やまき餌(エ)で魚をその上に誘い,引き上げて捕る。

しき-い【敷居・閾】🔗⭐🔉

しき-い ― [0] 【敷居・閾】

(1)門の内外を区切り,また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖(フスマ)などを受ける。古くは閾(シキミ)と称した。戸閾。

⇔鴨居(カモイ)

(2)しきもの。「官の羆皮七十枚を借りて,賓(マロウト)の―にす/日本書紀(斎明訓)」

[0] 【敷居・閾】

(1)門の内外を区切り,また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖(フスマ)などを受ける。古くは閾(シキミ)と称した。戸閾。

⇔鴨居(カモイ)

(2)しきもの。「官の羆皮七十枚を借りて,賓(マロウト)の―にす/日本書紀(斎明訓)」

[0] 【敷居・閾】

(1)門の内外を区切り,また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖(フスマ)などを受ける。古くは閾(シキミ)と称した。戸閾。

⇔鴨居(カモイ)

(2)しきもの。「官の羆皮七十枚を借りて,賓(マロウト)の―にす/日本書紀(斎明訓)」

[0] 【敷居・閾】

(1)門の内外を区切り,また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖(フスマ)などを受ける。古くは閾(シキミ)と称した。戸閾。

⇔鴨居(カモイ)

(2)しきもの。「官の羆皮七十枚を借りて,賓(マロウト)の―にす/日本書紀(斎明訓)」

しきい=が高・い🔗⭐🔉

――が高・い

不義理・不面目なことなどがあって,その人の家に行きにくい。

しきい=を跨(マタ)・ぐ🔗⭐🔉

――を跨(マタ)・ぐ

家に入る。訪れる。また,家を出る。「二度と―・がせぬ」「男が―・げば七人の敵」

しきい-ごし【敷居越し】🔗⭐🔉

しきい-ごし ― ― [0] 【敷居越し】

(1)敷居を隔てて,物事をすること。「―に挨拶(アイサツ)する」

(2)間隔が狭いたとえ。

― [0] 【敷居越し】

(1)敷居を隔てて,物事をすること。「―に挨拶(アイサツ)する」

(2)間隔が狭いたとえ。

― [0] 【敷居越し】

(1)敷居を隔てて,物事をすること。「―に挨拶(アイサツ)する」

(2)間隔が狭いたとえ。

― [0] 【敷居越し】

(1)敷居を隔てて,物事をすること。「―に挨拶(アイサツ)する」

(2)間隔が狭いたとえ。

しき-いし【敷石・舗石】🔗⭐🔉

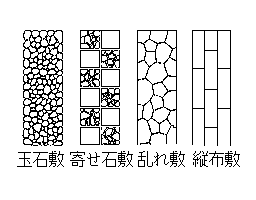

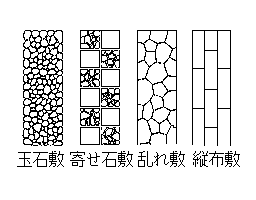

しき-いし [0] 【敷石・舗石】

道路・庭などに敷き並べた平らな石。

敷石

[図]

[図]

[図]

[図]

しき-いた【敷板】🔗⭐🔉

しき-いた [0] 【敷板】

(1)ものの下に敷く板。

(2)茶道で,風炉の下に敷く板。

(3)牛車(ギツシヤ)のふみ板。

(4)ねだ板。

しきい-ん【敷尹】🔗⭐🔉

しきい-ん シキ ム 【敷尹】 (連語)

〔敷き居むの意。「む」は助動詞。「尹」は当て字。一説に,「敷居」の撥音添加とも〕

平安時代,節会(セチエ)などで着座を宣する語。お座りください。「公卿列立の後―と仰す/江家次第」

ム 【敷尹】 (連語)

〔敷き居むの意。「む」は助動詞。「尹」は当て字。一説に,「敷居」の撥音添加とも〕

平安時代,節会(セチエ)などで着座を宣する語。お座りください。「公卿列立の後―と仰す/江家次第」

ム 【敷尹】 (連語)

〔敷き居むの意。「む」は助動詞。「尹」は当て字。一説に,「敷居」の撥音添加とも〕

平安時代,節会(セチエ)などで着座を宣する語。お座りください。「公卿列立の後―と仰す/江家次第」

ム 【敷尹】 (連語)

〔敷き居むの意。「む」は助動詞。「尹」は当て字。一説に,「敷居」の撥音添加とも〕

平安時代,節会(セチエ)などで着座を宣する語。お座りください。「公卿列立の後―と仰す/江家次第」

しき-うつし【敷(き)写し】🔗⭐🔉

しき-うつし [0] 【敷(き)写し】 (名)スル

(1)手本となるものの上に薄い紙を重ね敷き,透かしてそのままの形に写すこと。透き写し。

(2)他人の文をそっくりまねること。

しき-がね【敷金・敷銀】🔗⭐🔉

しき-がね [0] 【敷金・敷銀】

(1)「しききん(敷金)」に同じ。

(2)持参金。しきぎん。しきせん。「四年以前に大和より―持つて養子分/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」

しき-がみ【敷(き)紙】🔗⭐🔉

しき-がみ [0] 【敷(き)紙】

(1)物の下に敷く紙。

(2)紙を厚く貼り合わせ,渋などをひいて製した敷物。

しき-がわ【敷(き)皮・敷(き)革】🔗⭐🔉

しき-がわ ―ガハ [0] 【敷(き)皮・敷(き)革】

(1)熊・鹿などの毛皮で作った敷物。

(2)靴の底に敷く革。中敷き。

しき-がわら【敷瓦・甃】🔗⭐🔉

しき-がわら ―ガハラ [3] 【敷瓦・甃】

(1)石畳のように土間や地面などに敷き並べる平たい瓦。 (セン)。

(2){(1)}を並べたような模様。市松模様。「帯は―の折りびろうど/浮世草子・五人女 3」

(3)茶道で,鉄風炉(テツブロ)の下に敷く平たい瓦。

(セン)。

(2){(1)}を並べたような模様。市松模様。「帯は―の折りびろうど/浮世草子・五人女 3」

(3)茶道で,鉄風炉(テツブロ)の下に敷く平たい瓦。

(セン)。

(2){(1)}を並べたような模様。市松模様。「帯は―の折りびろうど/浮世草子・五人女 3」

(3)茶道で,鉄風炉(テツブロ)の下に敷く平たい瓦。

(セン)。

(2){(1)}を並べたような模様。市松模様。「帯は―の折りびろうど/浮世草子・五人女 3」

(3)茶道で,鉄風炉(テツブロ)の下に敷く平たい瓦。

しき-きん【敷金】🔗⭐🔉

しき-きん [2] 【敷金】

不動産の賃借人が賃料の支払いの保証のために賃貸人に預けておく金銭。賃借人に債務の未払いがない限り賃貸借契約の終了の際に返還される。古くは広く売買契約その他の保証金や礼金をもいった。しきがね。

→権利金

しききん-こさく【敷金小作】🔗⭐🔉

しききん-こさく [5] 【敷金小作】

江戸時代,数年間の小作料を地主に前納して行う小作。

しき-ぎん【敷銀】🔗⭐🔉

しき-ぎん 【敷銀】

「敷金(シキガネ){(2)}」に同じ。「今時の仲人,頼もしづくにはあらず,其―に応じて/浮世草子・永代蔵 1」

しき-ぐさ【敷(き)草】🔗⭐🔉

しき-ぐさ [0] 【敷(き)草】

「敷(シ)き藁(ワラ)」に同じ。

しき-げた【敷桁】🔗⭐🔉

しき-げた [0] 【敷桁】

建物の外周部にあって,柱の上端をつなぎ,小屋梁(ハリ)や二階の根太(ネダ)などを支える横木。

しき-ごたつ【敷き炬燵】🔗⭐🔉

しき-ごたつ [3] 【敷き炬燵】

置きごたつ。

しきしま【敷島・磯城島】🔗⭐🔉

しきしま 【敷島・磯城島】

(1)大和(ヤマト)国磯城(シキ)郡の,崇神天皇・欽明天皇が都を置いた地。

(2)〔「敷島の」が「やまと」にかかる枕詞であるところから〕

大和国の別称。

(3)日本国の別称。

(4)(「敷島」と書く)山梨県中部,中巨摩(ナカコマ)郡の町。甲府盆地北西部の旧宿場町。御岳昇仙峡で知られる。

(5)「敷島の道」の略。

しきしま-の【敷島の】🔗⭐🔉

しきしま-の 【敷島の】 (枕詞)

国名「やまと」にかかる。「―大和の国に人二人ありとし思はば/万葉 3249」

しきしま-の-みち【敷島の道】🔗⭐🔉

しきしま-の-みち [0] 【敷島の道】

大和歌(ヤマトウタ)の道。和歌の道。歌道。敷島。

しきしま-や【敷島や】🔗⭐🔉

しきしま-や 【敷島や】 (枕詞)

「やまと」にかかる。「―やまとの歌のつたはりを/千載(雑下)」

しき-じゃばら【敷蛇腹】🔗⭐🔉

しき-じゃばら [3] 【敷蛇腹】

武具などで,革の地とへりとを適当にかがったあと,蛇腹組みにした組紐(クミヒモ)でおおうこと。また,そのようにしたもの。

しき-すな【敷(き)砂】🔗⭐🔉

しき-すな [0] 【敷(き)砂】

庭園に敷かれた砂。枯山水式庭園にはこれだけで景にしているものも多い。

しき-せん【敷銭】🔗⭐🔉

しき-せん [2] 【敷銭】

(1)中世,荘園・所領の代官職につくための身元保証金。辞任のとき返してもらった。

(2)中世,不動産を担保に借金したときの買い戻し代金。

(3)「敷金(シキガネ){(2)}」に同じ。

しきだ【敷田】🔗⭐🔉

しきだ 【敷田】

姓氏の一。

しきだ-としはる【敷田年治】🔗⭐🔉

しきだ-としはる 【敷田年治】

(1817-1902) 幕末・明治期の国学者。豊前(ブゼン)の人。帆足万里に師事。和学講談所教官・神宮皇学館教頭。著「古事記標註」「音韻啓蒙」など。

しき-だい【式台・敷台】🔗⭐🔉

しき-だい [0] 【式台・敷台】

(1)玄関の上がり口にある一段低くなった板敷きの部分。客を送り迎えする所。もとは武家の住宅で,玄関の次にある,客に送迎の挨拶(アイサツ)をするための部屋。

(2)和船の反り台の下にある垣立(カキダツ)の台。

しき-たえ【敷栲・敷妙】🔗⭐🔉

しき-たえ ―タヘ 【敷栲・敷妙】

(1)寝所に敷く布。「―に臥しみふさずみ歎けども/馬内侍集」

(2)枕の異名。「―,枕の事/女中詞」

しきたえ-の【敷妙の】🔗⭐🔉

しきたえ-の ―タヘ― 【敷妙の】 (枕詞)

寝具またはそれに関係のある「枕」「手枕(タマクラ)」「袖」「衣手(コロモデ)」「床(トコ)」「家」などにかかる。共寝のイメージを伴うことが多い。「―枕のあたり忘れかねつも/万葉 72」「―手枕まきて/万葉 217」

しき-だたみ【敷(き)畳】🔗⭐🔉

しき-だたみ [3] 【敷(き)畳】

座敷に敷く畳。たたみ。

しき-ち【敷地】🔗⭐🔉

しき-ち [0] 【敷地】

建物を建てたり,道路・堤防などの施設を設けるための土地。

しきつ-の-うら【敷津の浦】🔗⭐🔉

しきつ-の-うら 【敷津の浦】

大阪市住吉区,住吉神社の南西にあった海岸。((歌枕))「藻塩草―の寝覚には時雨にのみや袖はぬれける/千載(羇旅)」

しき-つめ【敷き詰め】🔗⭐🔉

しき-つめ [0] 【敷き詰め】

敷物を部屋の広さいっぱいに敷くこと。「じゅうたんを―にする」

しき-つ・める【敷(き)詰める】🔗⭐🔉

しき-つ・める [4] 【敷(き)詰める】 (動マ下一)[文]マ下二 しきつ・む

(1)すき間のないように敷く。「門から玄関まで御影石で―・めてある」「絨緞(ジユウタン)を―・める」

(2)敷いておさえつける。「下なる敵の左右(ソウ)の手を膝にて―・め/保元(中・古活字本)」

しき-て【敷手】🔗⭐🔉

しき-て [0] 【敷手】

舞楽の一。右方の新楽。高麗(コマ)壱越(イチコツ)調の中曲。文の舞。常装束で舞う四人舞。左舞の青海波の番舞(ツガイマイ)とされる。志岐伝。志岐手。重来舞(シキマイ)。

しき-な・ぶ【敷き並ぶ】🔗⭐🔉

しき-な・ぶ 【敷き並ぶ】 (動バ下二)

一面に従えて統治する。「そらみつ大和の国はおしなべて我こそ居れ―・べてわれこそいませ/万葉 1」

しき-ね【敷(き)寝・蓐】🔗⭐🔉

しき-ね [0] 【敷(き)寝・蓐】

物を下に敷いて寝ること。また,下に敷いて寝る具。「金革を―にして/笈日記」

しきね-の-ふね【敷(き)寝の船】🔗⭐🔉

しきね-の-ふね 【敷(き)寝の船】

七福神と宝物を乗せた船を描いた絵。除夜または節分の夜これを枕の下に敷いて寝ると,よい夢を見るとされた。宝船。

しき-のし【敷き伸し】🔗⭐🔉

しき-のし [0] 【敷き伸し】

(1)洗った着物を生乾きのうちに畳み,ござなどの間に挟んで重しをしてしわを伸ばすこと。

(2)寝押し。

しき-ばり【敷梁】🔗⭐🔉

しき-ばり [0] 【敷梁】

小屋梁・床梁を支えるために,それに対して直角方向にわたす断面の大きい梁。牛梁(ウシバリ)。

しき-ひらがわら【敷平瓦】🔗⭐🔉

しき-ひらがわら ―ヒラガハラ [5] 【敷平瓦】

平瓦の一種。軒先を葺(フ)く唐草瓦の下に敷く瓦。

しき-ふ【敷布】🔗⭐🔉

しき-ふ [0] 【敷布】

敷き布団の上にしく布。シーツ。

しき-ぶとん【敷(き)布団】🔗⭐🔉

しき-ぶとん [3] 【敷(き)布団】

寝るとき下に敷く布団。

⇔掛け布団

しき-ま・す【敷き座す】🔗⭐🔉

しき-ま・す 【敷き座す】 (連語)

〔「ます」は尊敬の補助動詞〕

お治めになる。しろしめす。「大君の―・す国に/万葉 460」

しき-まつば【敷(き)松葉】🔗⭐🔉

しき-まつば [3] 【敷(き)松葉】

冬に庭などに敷く松葉。霜よけ,あるいは風趣を添えるためなどに敷く。[季]冬。

しき-め【敷女】🔗⭐🔉

しき-め [0] 【敷女】

情婦。いろおんな。「―を連れて大阪落ちの/多情仏心( )」

)」

)」

)」

しき-め【敷目】🔗⭐🔉

しき-め [0] 【敷目】

(1)「敷目板」の略。

(2)縅目(オドシメ)が三列ある鎧(ヨロイ)の札(サネ)。また,敷目縅(オドシ)のこと。「火威の胄の―に拵へたるを/太平記 22」

しきめ-いた【敷目板】🔗⭐🔉

しきめ-いた [4] 【敷目板】

羽目・床張りなどの板の継ぎ目の裏に,すき間を埋めるために取り付けた細長い板。敷目。

しきめ-おどし【敷目縅】🔗⭐🔉

しきめ-おどし ―ヲドシ [4] 【敷目縅】

(1)敷目の札(サネ)を用いた鎧(ヨロイ)の縅。札が三枚重なり合うので堅固になる。

(2)江戸後期,市松模様に構成した鎧の縅。

しき-もの【敷物】🔗⭐🔉

しき-もの [0] 【敷物】

座るために下に敷くもの。布団・じゅうたん・毛皮など。

しき-りょう【敷料】🔗⭐🔉

しき-りょう ―レウ [2] 【敷料】

⇒倉敷料(クラシキリヨウ)

しき-れんが【敷煉瓦】🔗⭐🔉

しき-れんが ―レングワ [3] 【敷煉瓦】

道路舗装用の煉瓦。

しき-わら【敷き藁】🔗⭐🔉

しき-わら [0] 【敷き藁】

作物や若木・草花の根もとや,家畜小屋に敷く藁。敷き草(グサ)。

し・く【敷く・布く】🔗⭐🔉

し・く [0] 【敷く・布く】 (動カ五[四])

(1)平らに広げて置く。「布団を―・く」「カーペットを―・く」

(2)おおうように一面に並べる。しきつめる。「砂利を―・く」

(3)下にあてがうために物を平らに置く。「座布団を―・く」「下敷きを―・いて書く」「緑なす

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

(ハコベ)は萌えず若草も―・くによしなし/落梅集(藤村)」

(4)おさえつける。「亭主を尻に―・く」「組み―・く」

(5)広くゆきわたらせる。発布する。《布》「善政を―・く」「戒厳令を―・く」

(6)配置する。また,施設を取り付ける。敷設する。「鉄道を―・く」「陣を―・く」

(7)一面に広がる。(ア)おおうようにすき間なく散らばる。散りしく。「いつしか雪の降出でて,薄白く庭に―・けるなり/金色夜叉(紅葉)」(イ)広く満ち満ちる。「霧の―・きたる夜なりし/遠野物語(国男)」

(8)治める。統治する。「天皇(スメロキ)の―・きます国の天の下/万葉 4122」

[可能] しける

[慣用] 尻に―・レールを―

ふ-えん【敷衍・布衍・敷延】🔗⭐🔉

ふ-えん [0] 【敷衍・布衍・敷延】 (名)スル

(1)おしひろげること。展開すること。

(2)意義・意味をおしひろめて説明すること。また,わかりやすく詳しく説明すること。「師説を―する」「梅子は始めて自分の本意を―しに掛つた/それから(漱石)」

ふ-せつ【敷設・布設】🔗⭐🔉

ふ-せつ [0] 【敷設・布設】 (名)スル

装置・設備などを設置すること。備えつけること。「鉄道を―する」

ふせつ-かん【敷設艦】🔗⭐🔉

ふせつ-かん [0] 【敷設艦】

機雷を敷設するための軍艦。

しきい【敷居】(和英)🔗⭐🔉

しきいし【敷石】(和英)🔗⭐🔉

しきいし【敷石】

a paving stone;a pavement.→英和

〜を敷く pavewith stone.

しきがわ【敷皮】(和英)🔗⭐🔉

しきがわ【敷皮】

a fur cushion;an inner sole (靴の).

しききん【敷金】(和英)🔗⭐🔉

しききん【敷金】

a deposit;→英和

caution money.

しきち【敷地】(和英)🔗⭐🔉

しきち【敷地】

しきつめる【敷き詰める】(和英)🔗⭐🔉

しきつめる【敷き詰める】

spreadall over.

しきふ【敷布】(和英)🔗⭐🔉

しきふ【敷布】

a (bed) sheet.

しきぶとん【敷蒲[布]団】(和英)🔗⭐🔉

しきぶとん【敷蒲[布]団】

a mattress.→英和

しきもの【敷物】(和英)🔗⭐🔉

しきわら【敷藁(を敷く)】(和英)🔗⭐🔉

しきわら【敷藁(を敷く)】

litter.→英和

しく【敷く】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「敷」で始まるの検索結果 1-75。