複数辞典一括検索+![]()

![]()

つくり【作り・造り】🔗⭐🔉

つくり【作り・造り】

ものをつくること。また、つくられたようす。つくりぐあい。「店の―を変える」「みごとな―の家具」

ものをつくること。また、つくられたようす。つくりぐあい。「店の―を変える」「みごとな―の家具」 よそおい。身なり。化粧。「はでな―の女性」

よそおい。身なり。化粧。「はでな―の女性」 からだつき。体格。「がっしりした―の男」

からだつき。体格。「がっしりした―の男」 刺身。つくりみ。おつくり。「鯛(たい)の―」

刺身。つくりみ。おつくり。「鯛(たい)の―」 状態を示す名詞の上に付けて、わざとそのふりをする意を表す。「―笑い」

状態を示す名詞の上に付けて、わざとそのふりをする意を表す。「―笑い」 耕作すること。また、農作物。「あの村鳥の多さでは、―がたまる事ではござらぬ」〈虎明狂・鳴子〉

[下接語]御(お)作り・塚造・罪作り・庭作り(づくり)校倉(あぜくら)造り・厚作り・粗造り・粋(いき)作り・生け作り・石造り・一木造り・一夜作り・糸作り・入母屋(いりもや)造り・内室(うちむろ)造り・大作り・大鳥造り・掛け造り・香椎(かしい)造り・春日(かすが)造り・片流れ造り・合掌造り・皮作り・寒造り・祇園(ぎおん)造り・木造り・切妻造り・蔵造り・黒木造り・黒作り・格子造り・小作り・声(こわ)作り・権現(ごんげん)造り・酒(さか)造り・霜降り作り・書院造り・白壁(しらかべ)造り・白木(しらき)造り・寝殿造り・神明造り・数寄屋(すきや)造り・巣造り・住吉(すみよし)造り・浅間(せんげん)造り・大社造り・田作り・角屋(つのや)造り・手作り・出作り・天地根元造り・土蔵造り・流れ造り・荷作り・端(はし)作り・畑作り・八幡造り・日吉(ひえ)造り・火造り・比翼造り・平作り・方形(ほうぎよう)造り・細作り・招き造り・役作り・家(や)作り・八つ棟造り・寄せ木造り・寄せ棟造り・両流れ造り・煉瓦(れんが)造り・若作り

耕作すること。また、農作物。「あの村鳥の多さでは、―がたまる事ではござらぬ」〈虎明狂・鳴子〉

[下接語]御(お)作り・塚造・罪作り・庭作り(づくり)校倉(あぜくら)造り・厚作り・粗造り・粋(いき)作り・生け作り・石造り・一木造り・一夜作り・糸作り・入母屋(いりもや)造り・内室(うちむろ)造り・大作り・大鳥造り・掛け造り・香椎(かしい)造り・春日(かすが)造り・片流れ造り・合掌造り・皮作り・寒造り・祇園(ぎおん)造り・木造り・切妻造り・蔵造り・黒木造り・黒作り・格子造り・小作り・声(こわ)作り・権現(ごんげん)造り・酒(さか)造り・霜降り作り・書院造り・白壁(しらかべ)造り・白木(しらき)造り・寝殿造り・神明造り・数寄屋(すきや)造り・巣造り・住吉(すみよし)造り・浅間(せんげん)造り・大社造り・田作り・角屋(つのや)造り・手作り・出作り・天地根元造り・土蔵造り・流れ造り・荷作り・端(はし)作り・畑作り・八幡造り・日吉(ひえ)造り・火造り・比翼造り・平作り・方形(ほうぎよう)造り・細作り・招き造り・役作り・家(や)作り・八つ棟造り・寄せ木造り・寄せ棟造り・両流れ造り・煉瓦(れんが)造り・若作り

ものをつくること。また、つくられたようす。つくりぐあい。「店の―を変える」「みごとな―の家具」

ものをつくること。また、つくられたようす。つくりぐあい。「店の―を変える」「みごとな―の家具」 よそおい。身なり。化粧。「はでな―の女性」

よそおい。身なり。化粧。「はでな―の女性」 からだつき。体格。「がっしりした―の男」

からだつき。体格。「がっしりした―の男」 刺身。つくりみ。おつくり。「鯛(たい)の―」

刺身。つくりみ。おつくり。「鯛(たい)の―」 状態を示す名詞の上に付けて、わざとそのふりをする意を表す。「―笑い」

状態を示す名詞の上に付けて、わざとそのふりをする意を表す。「―笑い」 耕作すること。また、農作物。「あの村鳥の多さでは、―がたまる事ではござらぬ」〈虎明狂・鳴子〉

[下接語]御(お)作り・塚造・罪作り・庭作り(づくり)校倉(あぜくら)造り・厚作り・粗造り・粋(いき)作り・生け作り・石造り・一木造り・一夜作り・糸作り・入母屋(いりもや)造り・内室(うちむろ)造り・大作り・大鳥造り・掛け造り・香椎(かしい)造り・春日(かすが)造り・片流れ造り・合掌造り・皮作り・寒造り・祇園(ぎおん)造り・木造り・切妻造り・蔵造り・黒木造り・黒作り・格子造り・小作り・声(こわ)作り・権現(ごんげん)造り・酒(さか)造り・霜降り作り・書院造り・白壁(しらかべ)造り・白木(しらき)造り・寝殿造り・神明造り・数寄屋(すきや)造り・巣造り・住吉(すみよし)造り・浅間(せんげん)造り・大社造り・田作り・角屋(つのや)造り・手作り・出作り・天地根元造り・土蔵造り・流れ造り・荷作り・端(はし)作り・畑作り・八幡造り・日吉(ひえ)造り・火造り・比翼造り・平作り・方形(ほうぎよう)造り・細作り・招き造り・役作り・家(や)作り・八つ棟造り・寄せ木造り・寄せ棟造り・両流れ造り・煉瓦(れんが)造り・若作り

耕作すること。また、農作物。「あの村鳥の多さでは、―がたまる事ではござらぬ」〈虎明狂・鳴子〉

[下接語]御(お)作り・塚造・罪作り・庭作り(づくり)校倉(あぜくら)造り・厚作り・粗造り・粋(いき)作り・生け作り・石造り・一木造り・一夜作り・糸作り・入母屋(いりもや)造り・内室(うちむろ)造り・大作り・大鳥造り・掛け造り・香椎(かしい)造り・春日(かすが)造り・片流れ造り・合掌造り・皮作り・寒造り・祇園(ぎおん)造り・木造り・切妻造り・蔵造り・黒木造り・黒作り・格子造り・小作り・声(こわ)作り・権現(ごんげん)造り・酒(さか)造り・霜降り作り・書院造り・白壁(しらかべ)造り・白木(しらき)造り・寝殿造り・神明造り・数寄屋(すきや)造り・巣造り・住吉(すみよし)造り・浅間(せんげん)造り・大社造り・田作り・角屋(つのや)造り・手作り・出作り・天地根元造り・土蔵造り・流れ造り・荷作り・端(はし)作り・畑作り・八幡造り・日吉(ひえ)造り・火造り・比翼造り・平作り・方形(ほうぎよう)造り・細作り・招き造り・役作り・家(や)作り・八つ棟造り・寄せ木造り・寄せ棟造り・両流れ造り・煉瓦(れんが)造り・若作り

づくり【作り・造り】🔗⭐🔉

づくり【作り・造り】

〔語素〕《動詞「つく(作)る」の連用形から》 名詞の下に付いて、そのものを念を入れて作り上げる意、また、きちんと体裁を整える意を表す。「人―」「国―」「菊―」

名詞の下に付いて、そのものを念を入れて作り上げる意、また、きちんと体裁を整える意を表す。「人―」「国―」「菊―」 名詞の下に付いて、そのものを使って作る意、また、そのものを材料としてできている意を表す。「手―のケーキ」「粘土―の面」

名詞の下に付いて、そのものを使って作る意、また、そのものを材料としてできている意を表す。「手―のケーキ」「粘土―の面」 名詞や形容詞・形容動詞の語幹の下に付いて、そのものらしい体裁、また、そのような感じに作ってある意を表す。「茶室―」「若―」「派手―」

名詞や形容詞・形容動詞の語幹の下に付いて、そのものらしい体裁、また、そのような感じに作ってある意を表す。「茶室―」「若―」「派手―」

名詞の下に付いて、そのものを念を入れて作り上げる意、また、きちんと体裁を整える意を表す。「人―」「国―」「菊―」

名詞の下に付いて、そのものを念を入れて作り上げる意、また、きちんと体裁を整える意を表す。「人―」「国―」「菊―」 名詞の下に付いて、そのものを使って作る意、また、そのものを材料としてできている意を表す。「手―のケーキ」「粘土―の面」

名詞の下に付いて、そのものを使って作る意、また、そのものを材料としてできている意を表す。「手―のケーキ」「粘土―の面」 名詞や形容詞・形容動詞の語幹の下に付いて、そのものらしい体裁、また、そのような感じに作ってある意を表す。「茶室―」「若―」「派手―」

名詞や形容詞・形容動詞の語幹の下に付いて、そのものらしい体裁、また、そのような感じに作ってある意を表す。「茶室―」「若―」「派手―」

つくり‐あ・げる【作り上げる】🔗⭐🔉

つくり‐あ・げる【作り上げる】

[動ガ下一] つくりあ・ぐ[ガ下二]

つくりあ・ぐ[ガ下二] つくりおえる。完成させる。「短期間で家を―・げる」「攻撃型のチームに―・げる」

つくりおえる。完成させる。「短期間で家を―・げる」「攻撃型のチームに―・げる」 実際にないものをあるかのように見せかける。でっちあげる。「話を―・げる」

実際にないものをあるかのように見せかける。でっちあげる。「話を―・げる」

つくりあ・ぐ[ガ下二]

つくりあ・ぐ[ガ下二] つくりおえる。完成させる。「短期間で家を―・げる」「攻撃型のチームに―・げる」

つくりおえる。完成させる。「短期間で家を―・げる」「攻撃型のチームに―・げる」 実際にないものをあるかのように見せかける。でっちあげる。「話を―・げる」

実際にないものをあるかのように見せかける。でっちあげる。「話を―・げる」

つくり‐あわせ【作り合(わ)せ】‐あはせ🔗⭐🔉

つくり‐あわせ【作り合(わ)せ】‐あはせ

二つの合掌形の屋根が接した所。作り合い。

二つの合掌形の屋根が接した所。作り合い。 赤身の刺身と白身の刺身とを、一皿に調和よく盛り合わせること。

赤身の刺身と白身の刺身とを、一皿に調和よく盛り合わせること。

二つの合掌形の屋根が接した所。作り合い。

二つの合掌形の屋根が接した所。作り合い。 赤身の刺身と白身の刺身とを、一皿に調和よく盛り合わせること。

赤身の刺身と白身の刺身とを、一皿に調和よく盛り合わせること。

つくり‐あわ・せる【作り合(わ)せる】‐あはせる🔗⭐🔉

つくり‐あわ・せる【作り合(わ)せる】‐あはせる

[動サ下一] つくりあは・す[サ下二]

つくりあは・す[サ下二] いくつかのものをこしらえて一つにする。「別工程ののち―・せる」

いくつかのものをこしらえて一つにする。「別工程ののち―・せる」 調和するようにつくる。「馬副童(むまぞひわらは)のほど、みな―・せて、やうかへて装束(さうぞ)きわけたり」〈源・澪標〉

調和するようにつくる。「馬副童(むまぞひわらは)のほど、みな―・せて、やうかへて装束(さうぞ)きわけたり」〈源・澪標〉

つくりあは・す[サ下二]

つくりあは・す[サ下二] いくつかのものをこしらえて一つにする。「別工程ののち―・せる」

いくつかのものをこしらえて一つにする。「別工程ののち―・せる」 調和するようにつくる。「馬副童(むまぞひわらは)のほど、みな―・せて、やうかへて装束(さうぞ)きわけたり」〈源・澪標〉

調和するようにつくる。「馬副童(むまぞひわらは)のほど、みな―・せて、やうかへて装束(さうぞ)きわけたり」〈源・澪標〉

つくり‐い・ず【作り△出づ】‐いづ🔗⭐🔉

つくり‐い・ず【作り△出づ】‐いづ

[動ダ下二]工夫して作る。こしらえあげる。「かぐや姫のたまふやうに違はず―・でつ」〈竹取〉

つくり‐いだ・す【作り△出だす】🔗⭐🔉

つくり‐いだ・す【作り△出だす】

[動サ四]「つくりだす」に同じ。「自由幸福の社会を―・す事は」〈鉄腸・雪中梅〉「今の内裏―・されて」〈徒然・三三〉

つくり‐うた【作り歌・作り×唄】🔗⭐🔉

つくり‐うた【作り歌・作り×唄】

世の出来事などを題材とした俗謡。「その名さまざまの―に、遠国までも伝へける」〈浮・五人女・二〉

つくり‐え【作り絵】‐ヱ🔗⭐🔉

つくり‐え【作り絵】‐ヱ

大和絵の技法の一。墨線で下描きし、その上から彩色を施し、最後に人物の顔貌や衣の輪郭などを墨線で精緻(せいち)に描(か)き起こすもの。平安時代の源氏物語絵巻が典型的な例。

つくり‐えだ【作り枝】🔗⭐🔉

つくり‐えだ【作り枝】

金銀などを草木の枝に似せて作ったもの。贈り物・献上物などをつけるのに用いた。「梅の―に雉(きじ)を付けて奉るとて」〈伊勢・九八〉

金銀などを草木の枝に似せて作ったもの。贈り物・献上物などをつけるのに用いた。「梅の―に雉(きじ)を付けて奉るとて」〈伊勢・九八〉 手を加えていろいろの形に作った枝。「松の作り木、―」〈浄・傾城酒呑童子〉

手を加えていろいろの形に作った枝。「松の作り木、―」〈浄・傾城酒呑童子〉

金銀などを草木の枝に似せて作ったもの。贈り物・献上物などをつけるのに用いた。「梅の―に雉(きじ)を付けて奉るとて」〈伊勢・九八〉

金銀などを草木の枝に似せて作ったもの。贈り物・献上物などをつけるのに用いた。「梅の―に雉(きじ)を付けて奉るとて」〈伊勢・九八〉 手を加えていろいろの形に作った枝。「松の作り木、―」〈浄・傾城酒呑童子〉

手を加えていろいろの形に作った枝。「松の作り木、―」〈浄・傾城酒呑童子〉

つくり‐かえ【作り替え】‐かへ🔗⭐🔉

つくり‐かえ【作り替え】‐かへ

つくりかえること。また、そのもの。

つくりかえること。また、そのもの。 中世、利息の制法を逃れるために、利息を元金に書き加え、改めて作った借用書。作替借書(しやくしよ)。

中世、利息の制法を逃れるために、利息を元金に書き加え、改めて作った借用書。作替借書(しやくしよ)。

つくりかえること。また、そのもの。

つくりかえること。また、そのもの。 中世、利息の制法を逃れるために、利息を元金に書き加え、改めて作った借用書。作替借書(しやくしよ)。

中世、利息の制法を逃れるために、利息を元金に書き加え、改めて作った借用書。作替借書(しやくしよ)。

つくり‐か・える【作り替える】‐かへる🔗⭐🔉

つくり‐か・える【作り替える】‐かへる

[動ア下一] つくりか・ふ[ハ下二]

つくりか・ふ[ハ下二] 古いものや今までのものにかえて、新たに作る。「スーツを―・える」

古いものや今までのものにかえて、新たに作る。「スーツを―・える」 すでにあるものに手を加えて、別の趣向のものを作る。「小説をドラマに―・える」

すでにあるものに手を加えて、別の趣向のものを作る。「小説をドラマに―・える」

つくりか・ふ[ハ下二]

つくりか・ふ[ハ下二] 古いものや今までのものにかえて、新たに作る。「スーツを―・える」

古いものや今までのものにかえて、新たに作る。「スーツを―・える」 すでにあるものに手を加えて、別の趣向のものを作る。「小説をドラマに―・える」

すでにあるものに手を加えて、別の趣向のものを作る。「小説をドラマに―・える」

つくり‐がお【作り顔】‐がほ🔗⭐🔉

つくり‐がお【作り顔】‐がほ

とってつけたような不自然な顔つきをすること。また、その顔つき。

つくり‐かた【作り方】🔗⭐🔉

つくり‐かた【作り方】

つくる方法。こしらえかた。「菓子の―を教わる」

つくる方法。こしらえかた。「菓子の―を教わる」 つくったようす。できばえ。できぐあい。「この服の―は粗雑だ」

つくったようす。できばえ。できぐあい。「この服の―は粗雑だ」

つくる方法。こしらえかた。「菓子の―を教わる」

つくる方法。こしらえかた。「菓子の―を教わる」 つくったようす。できばえ。できぐあい。「この服の―は粗雑だ」

つくったようす。できばえ。できぐあい。「この服の―は粗雑だ」

つくり‐かわ【作り皮・△革】‐かは🔗⭐🔉

つくり‐かわ【作り皮・△革】‐かは

毛を取り去った獣皮。なめし革。〈和名抄〉

毛を取り去った獣皮。なめし革。〈和名抄〉 漢字の部首の革偏(かわへん)の異称。また、「革」の字を「皮」と区別していう語。

漢字の部首の革偏(かわへん)の異称。また、「革」の字を「皮」と区別していう語。

毛を取り去った獣皮。なめし革。〈和名抄〉

毛を取り去った獣皮。なめし革。〈和名抄〉 漢字の部首の革偏(かわへん)の異称。また、「革」の字を「皮」と区別していう語。

漢字の部首の革偏(かわへん)の異称。また、「革」の字を「皮」と区別していう語。

つくり‐きょうげん【作り狂言】‐キヤウゲン🔗⭐🔉

つくり‐きょうげん【作り狂言】‐キヤウゲン

能狂言などを新しく作ること。また、その作品。

能狂言などを新しく作ること。また、その作品。 作りごとの芝居。ふつう、歌舞伎狂言をいう。

作りごとの芝居。ふつう、歌舞伎狂言をいう。

能狂言などを新しく作ること。また、その作品。

能狂言などを新しく作ること。また、その作品。 作りごとの芝居。ふつう、歌舞伎狂言をいう。

作りごとの芝居。ふつう、歌舞伎狂言をいう。

つくり‐ご【作り子】🔗⭐🔉

つくり‐ご【作り子】

中世、種子・肥料・農具などを地主から借り受けて耕作した小作農民。地主のためのさまざまな労役義務を負った。名子(なご)。

つくり‐ご【作り碁】🔗⭐🔉

つくり‐ご【作り碁】

囲碁で、中押(ちゆうお)しでなく、最後まで打って、地(じ)を作り直して数える碁。また、そのように、地合いの差が接近している碁。

つくり‐ごえ【作り声】‐ごゑ🔗⭐🔉

つくり‐ごえ【作り声】‐ごゑ

地声でない、こしらえた声。また、ある人や動物に似せた声。「―で電話する」

つくり‐ごと【作り言】🔗⭐🔉

つくり‐ごと【作り言】

実際にはないことを、あるかのように言うこと。また、その言葉。そらごと。うそ。「―にだまされる」

つくり‐ごと【作り事】🔗⭐🔉

つくり‐ごと【作り事】

実際にない出来事をあるかのように作り出した事柄。こしらえごと。「この手記は大部分が―だ」

実際にない出来事をあるかのように作り出した事柄。こしらえごと。「この手記は大部分が―だ」 人工を加えて作ったもの。「この岩根の松も、こまかに見れば、えならぬ―どもなりけり」〈源・少女〉

人工を加えて作ったもの。「この岩根の松も、こまかに見れば、えならぬ―どもなりけり」〈源・少女〉

実際にない出来事をあるかのように作り出した事柄。こしらえごと。「この手記は大部分が―だ」

実際にない出来事をあるかのように作り出した事柄。こしらえごと。「この手記は大部分が―だ」 人工を加えて作ったもの。「この岩根の松も、こまかに見れば、えならぬ―どもなりけり」〈源・少女〉

人工を加えて作ったもの。「この岩根の松も、こまかに見れば、えならぬ―どもなりけり」〈源・少女〉

つくり‐さ・す【作り△止す】🔗⭐🔉

つくり‐さ・す【作り△止す】

[動サ四]作りかけのままやめる。「まだ―・したる所なれば、はかばかしきしつらひもせでなむありける」〈源・東屋〉

つくり‐じ【作り字】🔗⭐🔉

つくり‐じ【作り字】

日本で、漢字をまねて作った文字。「峠」「辻(つじ)」「畑」など。国字。

日本で、漢字をまねて作った文字。「峠」「辻(つじ)」「畑」など。国字。 自分勝手に作った字。

自分勝手に作った字。 物などを並べて文字の形を作ること。また、その文字。

物などを並べて文字の形を作ること。また、その文字。

日本で、漢字をまねて作った文字。「峠」「辻(つじ)」「畑」など。国字。

日本で、漢字をまねて作った文字。「峠」「辻(つじ)」「畑」など。国字。 自分勝手に作った字。

自分勝手に作った字。 物などを並べて文字の形を作ること。また、その文字。

物などを並べて文字の形を作ること。また、その文字。

つくり‐だ【作り田・×佃】🔗⭐🔉

つくり‐だ【作り田・×佃】

「つくだ(佃) 」に同じ。「―の刈るべき君が御代なればいなふさ山の豊かなりけり」〈夫木・二〇〉

」に同じ。「―の刈るべき君が御代なればいなふさ山の豊かなりけり」〈夫木・二〇〉

」に同じ。「―の刈るべき君が御代なればいなふさ山の豊かなりけり」〈夫木・二〇〉

」に同じ。「―の刈るべき君が御代なればいなふさ山の豊かなりけり」〈夫木・二〇〉

つくり‐だおれ【作り倒れ】‐だふれ🔗⭐🔉

つくり‐だおれ【作り倒れ】‐だふれ

不作のために身代の倒れること。「こちの隣に分限者(ぶげんしや)の―があったげな」〈浄・八百屋お七〉

つくり‐たけ【作り×茸】🔗⭐🔉

つくり‐たけ【作り×茸】

ハラタケ科のキノコ。マッシュルームとして栽培される。西洋まつたけ。

つくり‐だ・す【作り出す】🔗⭐🔉

つくり‐だ・す【作り出す】

[動サ五(四)] こしらえる。製作する。生産する。「電気製品を―・す」「優秀な人材を―・す」

こしらえる。製作する。生産する。「電気製品を―・す」「優秀な人材を―・す」 新たにものをつくる。創作する。「芸術品を―・す」

新たにものをつくる。創作する。「芸術品を―・す」 作りはじめる。「ツバメが軒下に巣を―・す」

作りはじめる。「ツバメが軒下に巣を―・す」

こしらえる。製作する。生産する。「電気製品を―・す」「優秀な人材を―・す」

こしらえる。製作する。生産する。「電気製品を―・す」「優秀な人材を―・す」 新たにものをつくる。創作する。「芸術品を―・す」

新たにものをつくる。創作する。「芸術品を―・す」 作りはじめる。「ツバメが軒下に巣を―・す」

作りはじめる。「ツバメが軒下に巣を―・す」

つくり‐たて【作り立て】🔗⭐🔉

つくり‐たて【作り立て】

つくり終えて間のないこと。また、そのもの。こしらえたて。「―のみそ汁」

つくり終えて間のないこと。また、そのもの。こしらえたて。「―のみそ汁」 つくりあげること。また、新たにつくること。「恵嵩と云ふ僧が、詩―をして、自負して」〈中華若木詩抄・下〉

つくりあげること。また、新たにつくること。「恵嵩と云ふ僧が、詩―をして、自負して」〈中華若木詩抄・下〉

つくり終えて間のないこと。また、そのもの。こしらえたて。「―のみそ汁」

つくり終えて間のないこと。また、そのもの。こしらえたて。「―のみそ汁」 つくりあげること。また、新たにつくること。「恵嵩と云ふ僧が、詩―をして、自負して」〈中華若木詩抄・下〉

つくりあげること。また、新たにつくること。「恵嵩と云ふ僧が、詩―をして、自負して」〈中華若木詩抄・下〉

つくり‐た・てる【作り立てる】🔗⭐🔉

つくり‐た・てる【作り立てる】

[動タ下一] つくりた・つ[タ下二]

つくりた・つ[タ下二] 化粧や服装が際立つようによそおう。かざりたてる。「頭のてっぺんから足の先まで、新品で―・てる」

化粧や服装が際立つようによそおう。かざりたてる。「頭のてっぺんから足の先まで、新品で―・てる」 つくりあげる。こしらえあげる。また、新たに作る。「この大将ぬしの、おほきなる所によき屋を―・てて」〈宇津保・藤原の君〉

つくりあげる。こしらえあげる。また、新たに作る。「この大将ぬしの、おほきなる所によき屋を―・てて」〈宇津保・藤原の君〉

つくりた・つ[タ下二]

つくりた・つ[タ下二] 化粧や服装が際立つようによそおう。かざりたてる。「頭のてっぺんから足の先まで、新品で―・てる」

化粧や服装が際立つようによそおう。かざりたてる。「頭のてっぺんから足の先まで、新品で―・てる」 つくりあげる。こしらえあげる。また、新たに作る。「この大将ぬしの、おほきなる所によき屋を―・てて」〈宇津保・藤原の君〉

つくりあげる。こしらえあげる。また、新たに作る。「この大将ぬしの、おほきなる所によき屋を―・てて」〈宇津保・藤原の君〉

つくり‐つけ【作り付け】🔗⭐🔉

つくり‐つけ【作り付け】

家具などを壁や床に建物の一部として作ること。また、そのもの。「―の食器棚」

つくり‐つ・ける【作り付ける】🔗⭐🔉

つくり‐つ・ける【作り付ける】

[動カ下一] つくりつ・く[カ下二]

つくりつ・く[カ下二] 取り外しのできないように他のものに取り付けて作る。「書棚を―・ける」

取り外しのできないように他のものに取り付けて作る。「書棚を―・ける」 作物を植えつける。「空き地に野菜を―・ける」

作物を植えつける。「空き地に野菜を―・ける」

つくりつ・く[カ下二]

つくりつ・く[カ下二] 取り外しのできないように他のものに取り付けて作る。「書棚を―・ける」

取り外しのできないように他のものに取り付けて作る。「書棚を―・ける」 作物を植えつける。「空き地に野菜を―・ける」

作物を植えつける。「空き地に野菜を―・ける」

つくり‐つち【作り土】🔗⭐🔉

つくり‐つち【作り土】

耕地の上層の土。耕作する部分の土壌。

耕地の上層の土。耕作する部分の土壌。 園芸用に各種の土壌をまぜ合わせて作った土。

園芸用に各種の土壌をまぜ合わせて作った土。

耕地の上層の土。耕作する部分の土壌。

耕地の上層の土。耕作する部分の土壌。 園芸用に各種の土壌をまぜ合わせて作った土。

園芸用に各種の土壌をまぜ合わせて作った土。

つくり‐て【作り手】🔗⭐🔉

つくり‐て【作り手】

作る人。製作者。「映画の―」

つくり‐どり【作り取り】🔗⭐🔉

つくり‐どり【作り取り】

田畑の収穫物を年貢として納めず、全部自分の所得とすること。また、その田畑。江戸時代、新田開発などの直後から一定期間免税措置としてとられた。さくどり。

つくり‐な【作り名】🔗⭐🔉

つくり‐な【作り名】

本名とは別に、本人が作って用いる名。号・字(あざな)など。また、いつわりの名。偽名。

つくり‐なお・す【作り直す】‐なほす🔗⭐🔉

つくり‐なお・す【作り直す】‐なほす

[動サ五(四)]悪いものをよいものに作りかえる。「服を―・す」

つくり‐なき【作り泣き】🔗⭐🔉

つくり‐なき【作り泣き】

悲しくもないのに泣くふりをすること。また、その泣き方。うそなき。そらなき。

つくり‐な・す【作り成す・作り△為す】🔗⭐🔉

つくり‐な・す【作り成す・作り△為す】

[動サ四]そのような状態につくりあげる。「前栽の草木まで、心のままならず―・せるは」〈徒然・一〇〉

つくり‐ばなし【作り話】🔗⭐🔉

つくり‐ばなし【作り話】

ないことをいかにも本当らしく作った話。また、事実ではなく想像で作った話。うその話。「―にまんまとのせられる」

つくり‐ひげ【作り×髭】🔗⭐🔉

つくり‐ひげ【作り×髭】

髭のない人が髭のあるように見せるためにつけるもの。かりひげ。つけひげ。

髭のない人が髭のあるように見せるためにつけるもの。かりひげ。つけひげ。 昔、蝋(ろう)と松脂(まつやに)をまぜたものをつけて髭の形をととのえたもの。

昔、蝋(ろう)と松脂(まつやに)をまぜたものをつけて髭の形をととのえたもの。 江戸時代、奴(やつこ)などが鍋墨や紙で顔につけた髭。「―の奴(やつこ)に草履もたすなど」〈浮・一代女・二〉

江戸時代、奴(やつこ)などが鍋墨や紙で顔につけた髭。「―の奴(やつこ)に草履もたすなど」〈浮・一代女・二〉

髭のない人が髭のあるように見せるためにつけるもの。かりひげ。つけひげ。

髭のない人が髭のあるように見せるためにつけるもの。かりひげ。つけひげ。 昔、蝋(ろう)と松脂(まつやに)をまぜたものをつけて髭の形をととのえたもの。

昔、蝋(ろう)と松脂(まつやに)をまぜたものをつけて髭の形をととのえたもの。 江戸時代、奴(やつこ)などが鍋墨や紙で顔につけた髭。「―の奴(やつこ)に草履もたすなど」〈浮・一代女・二〉

江戸時代、奴(やつこ)などが鍋墨や紙で顔につけた髭。「―の奴(やつこ)に草履もたすなど」〈浮・一代女・二〉

つくり‐びたい【作り額】‐びたひ🔗⭐🔉

つくり‐びたい【作り額】‐びたひ

額ぎわの毛を抜いたりそったりして、形よく作った額。

つくり‐びと【作り人】🔗⭐🔉

つくり‐びと【作り人】

作った人。作者。つくりぬし。つくりて。

作った人。作者。つくりぬし。つくりて。 農作物を作る人。百姓。

農作物を作る人。百姓。

作った人。作者。つくりぬし。つくりて。

作った人。作者。つくりぬし。つくりて。 農作物を作る人。百姓。

農作物を作る人。百姓。

つくり‐びょうき【作り病気】‐ビヤウキ🔗⭐🔉

つくり‐びょうき【作り病気】‐ビヤウキ

偽って病気であるかのようなふりをすること。つくりやまい。仮病(けびよう)。「見す見す―と知れていても」〈魯庵・社会百面相〉

つくり‐ぶみ【作り文】🔗⭐🔉

つくり‐ぶみ【作り文】

内容をいつわって書いたり、人の名をかたって書いたりしたような、にせの手紙。「ある日―して持たせやるに」〈浮・諸艶大鑑・五〉

つくり‐ぼとけ【作り仏】🔗⭐🔉

つくり‐ぼとけ【作り仏】

木や石などで作った仏像。「めでたきもの…―の木画(もくゑ)」〈枕・八八〉

つくり‐まなこ【作り眼】🔗⭐🔉

つくり‐まなこ【作り眼】

わざといつもと違う目つきをすること。「臂(ひぢ)を張り、―する者にてぞあるらんと覚えたる武士七八人」〈太平記・三九〉

わざといつもと違う目つきをすること。「臂(ひぢ)を張り、―する者にてぞあるらんと覚えたる武士七八人」〈太平記・三九〉 色目をつかうこと。「―して召し使ひの女などに言葉やさしくかけて」〈浮・新可笑記・三〉

色目をつかうこと。「―して召し使ひの女などに言葉やさしくかけて」〈浮・新可笑記・三〉

わざといつもと違う目つきをすること。「臂(ひぢ)を張り、―する者にてぞあるらんと覚えたる武士七八人」〈太平記・三九〉

わざといつもと違う目つきをすること。「臂(ひぢ)を張り、―する者にてぞあるらんと覚えたる武士七八人」〈太平記・三九〉 色目をつかうこと。「―して召し使ひの女などに言葉やさしくかけて」〈浮・新可笑記・三〉

色目をつかうこと。「―して召し使ひの女などに言葉やさしくかけて」〈浮・新可笑記・三〉

つくり‐まゆ【作り×眉】🔗⭐🔉

つくり‐まゆ【作り×眉】

まゆをそり落として、墨でまゆの形をかくこと。また、そのまゆ。昔、既婚の女性が行ったもの。

つくり‐み【作り身】🔗⭐🔉

つくり‐み【作り身】

魚の切り身。

魚の切り身。 刺身。つくり。

刺身。つくり。

魚の切り身。

魚の切り身。 刺身。つくり。

刺身。つくり。

つくり‐みず【作り水】‐みづ🔗⭐🔉

つくり‐みず【作り水】‐みづ

一度沸かしたうえでさました水。湯ざまし。におもい。〈和名抄〉

つくり‐みち【作り道】🔗⭐🔉

つくり‐みち【作り道】

新しくつくった道。新道。「廻廊あり、楼門あり、―十余町見くだしたり」〈平家・八〉

つくり‐みょうが【作り×冥加】‐ミヤウガ🔗⭐🔉

つくり‐みょうが【作り×冥加】‐ミヤウガ

農作物に対する神仏の加護。「商ひ冥加、―、よろづの幸ひあらする釣り針を」〈虎明狂・夷毘沙門〉

つくり‐もの【作り物】🔗⭐🔉

つくり‐もの【作り物】

人の手で実物そっくりに作ったもの。まがいもの。人造物。模造品。「―のダイヤの指輪」

人の手で実物そっくりに作ったもの。まがいもの。人造物。模造品。「―のダイヤの指輪」 事実に基づかず、虚構によって作り出した事柄、または文学作品。「何だか小説か―のようで」〈逍遥・当世書生気質〉

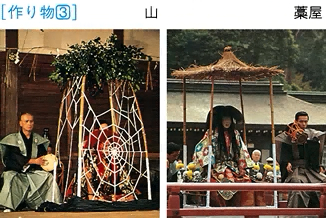

事実に基づかず、虚構によって作り出した事柄、または文学作品。「何だか小説か―のようで」〈逍遥・当世書生気質〉 能や狂言で、舞台に据える簡単な装置。山・舟・宮殿・釣鐘など。小道具にもいう。

能や狂言で、舞台に据える簡単な装置。山・舟・宮殿・釣鐘など。小道具にもいう。 歌舞伎などの芝居で、舞台装置のこと。大道具。

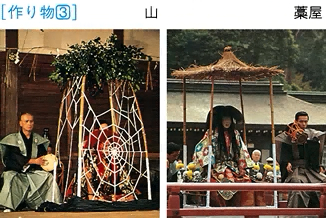

歌舞伎などの芝居で、舞台装置のこと。大道具。 祭礼などで、趣向をこらした人形などの飾りもの。

祭礼などで、趣向をこらした人形などの飾りもの。 田畑で作るもの。農作物。「あの者が―少しも損ねざるやうに」〈浮・桜陰比事・二〉

田畑で作るもの。農作物。「あの者が―少しも損ねざるやうに」〈浮・桜陰比事・二〉

人の手で実物そっくりに作ったもの。まがいもの。人造物。模造品。「―のダイヤの指輪」

人の手で実物そっくりに作ったもの。まがいもの。人造物。模造品。「―のダイヤの指輪」 事実に基づかず、虚構によって作り出した事柄、または文学作品。「何だか小説か―のようで」〈逍遥・当世書生気質〉

事実に基づかず、虚構によって作り出した事柄、または文学作品。「何だか小説か―のようで」〈逍遥・当世書生気質〉 能や狂言で、舞台に据える簡単な装置。山・舟・宮殿・釣鐘など。小道具にもいう。

能や狂言で、舞台に据える簡単な装置。山・舟・宮殿・釣鐘など。小道具にもいう。 歌舞伎などの芝居で、舞台装置のこと。大道具。

歌舞伎などの芝居で、舞台装置のこと。大道具。 祭礼などで、趣向をこらした人形などの飾りもの。

祭礼などで、趣向をこらした人形などの飾りもの。 田畑で作るもの。農作物。「あの者が―少しも損ねざるやうに」〈浮・桜陰比事・二〉

田畑で作るもの。農作物。「あの者が―少しも損ねざるやうに」〈浮・桜陰比事・二〉

つくり‐ものがたり【作り物語】🔗⭐🔉

つくり‐ものがたり【作り物語】

仮作の物語。つくりばなし。

仮作の物語。つくりばなし。 平安時代の物語の一種。古来の民間伝承や漢文にみる伝奇などから発展した、虚構性・伝奇性の強い物語。竹取物語・宇津保物語など。

平安時代の物語の一種。古来の民間伝承や漢文にみる伝奇などから発展した、虚構性・伝奇性の強い物語。竹取物語・宇津保物語など。

仮作の物語。つくりばなし。

仮作の物語。つくりばなし。 平安時代の物語の一種。古来の民間伝承や漢文にみる伝奇などから発展した、虚構性・伝奇性の強い物語。竹取物語・宇津保物語など。

平安時代の物語の一種。古来の民間伝承や漢文にみる伝奇などから発展した、虚構性・伝奇性の強い物語。竹取物語・宇津保物語など。

つくり‐やまい【作り病】‐やまひ🔗⭐🔉

つくり‐やまい【作り病】‐やまひ

いつわって病気のふりをすること。仮病(けびよう)。「ある時、―をして、隠れ家にてみづから食物を調へけるに」〈咄・きのふはけふ・上〉

いつわって病気のふりをすること。仮病(けびよう)。「ある時、―をして、隠れ家にてみづから食物を調へけるに」〈咄・きのふはけふ・上〉 自分から病気をつくりだすこと。また、その病気。「上の御心より起こったる―」〈浄・聖徳太子〉

自分から病気をつくりだすこと。また、その病気。「上の御心より起こったる―」〈浄・聖徳太子〉

いつわって病気のふりをすること。仮病(けびよう)。「ある時、―をして、隠れ家にてみづから食物を調へけるに」〈咄・きのふはけふ・上〉

いつわって病気のふりをすること。仮病(けびよう)。「ある時、―をして、隠れ家にてみづから食物を調へけるに」〈咄・きのふはけふ・上〉 自分から病気をつくりだすこと。また、その病気。「上の御心より起こったる―」〈浄・聖徳太子〉

自分から病気をつくりだすこと。また、その病気。「上の御心より起こったる―」〈浄・聖徳太子〉

つくり‐やまぶし【作り山伏】🔗⭐🔉

つくり‐やまぶし【作り山伏】

山伏の姿をよそおった、にせの山伏。「判官殿十二人の―となって、奥へおん下りのよし」〈謡・安宅〉

つくり‐わらい【作り笑い】‐わらひ🔗⭐🔉

つくり‐わらい【作り笑い】‐わらひ

[名]スルおかしくもうれしくもないのに、わざと笑うこと。そら笑い。「―してその場をつくろう」

大辞泉に「作り」で始まるの検索結果 1-56。