複数辞典一括検索+![]()

![]()

かすが【春日】🔗⭐🔉

かすが【春日】

《「春日」の表記は、地名「かすが」にかかる枕詞「はるひ」を当てたもの》 奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。 福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。 福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

かすがい【春日井】かすがゐ🔗⭐🔉

かすがい【春日井】かすがゐ

愛知県北西部の市。名古屋市の北に隣接。製紙・電気器具工業やサボテン栽培が盛ん。高蔵寺ニュータウンがあり、住宅都市化が進展。人口二七・一万。

かすが‐ごんげん【春日権現】🔗⭐🔉

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良の春日大社の祭神の総称。また、春日大社の別名。春日明神。

かすがごんげんけんき【春日権現験記】🔗⭐🔉

かすがごんげんけんき【春日権現験記】

鎌倉時代の代表的絵巻物。絹本着色。全二〇巻。目録一巻。春日大社創建の由来と数々の霊験とを描く。目録によれば、絵は高階隆兼(たかしなたかかね)がかき、西園寺公衡(さいおんじきんひら)の発願で延慶二年(一三〇九)春日大社に奉納された。稠密(ちゆうみつ)華麗な画風は大和絵の一頂点を示す。春日権現霊験記。

かすが‐じんじゃ【春日神社】🔗⭐🔉

かすが‐じんじゃ【春日神社】

春日大社(たいしや)の旧称。

かすが‐せんあん【春日潜庵】🔗⭐🔉

かすが‐せんあん【春日潜庵】

[一八一一〜一八七八]江戸末期から明治初期の陽明学者。京都の生まれ。名は襄。字(あざな)は子賛。公卿の久我(こが)家に仕え、尊王攘夷論を主張した。のち、奈良県知事。著「潜庵遺稿」など。

かすが‐たいしゃ【春日大社】🔗⭐🔉

かすが‐たいしゃ【春日大社】

奈良市春日野町にある神社。旧官幣大社。祭神は武甕槌命(たけみかづちのみこと)(第一殿)・経津主命(ふつぬしのみこと)(第二殿)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)(第三殿)・比売神(ひめがみ)(第四殿)で、藤原氏の氏神。三月一三日の春日祭は三勅祭の一。昭和二一年(一九四六)春日神社を改称。

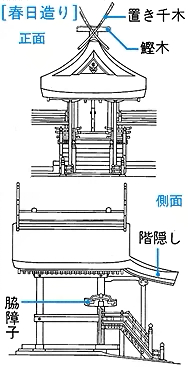

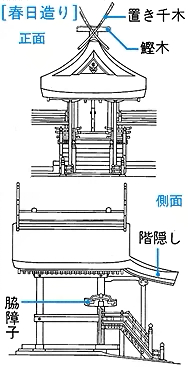

かすが‐づくり【春=日造(り)】🔗⭐🔉

かすが‐づくり【春=日造(り)】

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

かすが‐どうろう【春=日灯×籠】🔗⭐🔉

かすが‐どうろう【春=日灯×籠】

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。 木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。 木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

かすが‐どりい【春=日鳥居】‐どりゐ🔗⭐🔉

かすが‐どりい【春=日鳥居】‐どりゐ

春日大社の一の鳥居に代表される鳥居形式。柱が太く、ころびをつけ、島木・笠木は直線で、端を垂直に切ったもの。

かすが‐の【春日野】🔗⭐🔉

かすが‐の【春日野】

奈良市、春日山の麓一帯の野原。《歌枕》「―の飛火の野守いでてみよ今いくかありて若菜つみてむ」〈古今・春上〉

かすが‐の‐しんぼく【春=日の神木】🔗⭐🔉

かすが‐の‐しんぼく【春=日の神木】

神霊が宿るとされた春日神社の榊(さかき)。平安末期から室町時代にかけて、興福寺の大衆(だいしゆ)が朝廷の処置などに不満があるときに、春日神社の神人とともにこれを担いで京都に強訴するのが例であった。これを神木入洛(しんぼくじゆらく)という。

かすが‐の‐つぼね【春日局】🔗⭐🔉

かすが‐の‐つぼね【春日局】

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。 歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。 歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

かすがの‐まんじゅう【春=日野×饅△頭】‐マンヂユウ🔗⭐🔉

かすがの‐まんじゅう【春=日野×饅△頭】‐マンヂユウ

厚めに作った皮の上面にヒノキの葉の模様を焼きつけた小判形のまんじゅう。春日饅頭。忍ぶ饅頭。

かすが‐ばん【春=日版】🔗⭐🔉

かすが‐ばん【春=日版】

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。 広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。 広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

かすが‐ふじおり【春=日×藤織】‐ふぢおり🔗⭐🔉

かすが‐ふじおり【春=日×藤織】‐ふぢおり

藤づる・大麻・苧麻(からむし)などを用い、奈良で織られた太布(たふ)。春日藤布(とうふ)。

かすかべ【春日部】🔗⭐🔉

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。奥州街道の粕壁宿の宿場町として発達。住宅地。たんす・桐箱(きりばこ)などを特産。もと新田義貞の家臣春日部氏の所領。人口一九・八万。

かすが‐まい【春=日舞】‐まひ🔗⭐🔉

かすが‐まい【春=日舞】‐まひ

春日大社で、巫女(みこ)が神前に奏する神楽舞。

かすが‐まつり【春日祭】🔗⭐🔉

かすが‐まつり【春日祭】

春日大社の祭礼。古くは陰暦二月・一一月の最初の申(さる)の日行われたもので、申祭りともよばれた。現在は三月一三日に行われる。賀茂(かも)・石清水(いわしみず)の祭礼とともに三勅祭の一。かすがさい。《季 春》

かすが‐まんだら【春=日×曼×荼羅】🔗⭐🔉

かすが‐まんだら【春=日×曼×荼羅】

春日神社の信仰のため、その祭神・境内などを図にした曼荼羅。宮曼荼羅・社寺曼荼羅・鹿曼荼羅などがある。鎌倉・室町時代に流行。

かすが‐みょうじん【春日明神】‐ミヤウジン🔗⭐🔉

かすが‐みょうじん【春日明神】‐ミヤウジン

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

かすが‐やま【春日山】🔗⭐🔉

かすが‐やま【春日山】

奈良市東部の山。標高四九七メートル。若草山の南隣に位置し、ふもとに春日大社がある。

かすが‐やま【春日山】🔗⭐🔉

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市にある山。標高一六〇メートル。頂上に春日山城跡がある。

かすがやま‐じょう【春日山城】‐ジヤウ🔗⭐🔉

かすがやま‐じょう【春日山城】‐ジヤウ

春日山にあった上杉謙信の本城。越後(えちご)守護代長尾氏歴代の本拠で、長尾景虎(ながおかげとら)(上杉謙信)が拡充整備した。のち上杉景勝の会津移封のあと入城した堀氏が慶長一二年(一六〇七)に福島城に移って廃城となる。鉢が峰城。

かすがりゅうじん【春日竜神】🔗⭐🔉

かすがりゅうじん【春日竜神】

謡曲。五番目物。栂尾(とがのお)の明慧(みようえ)上人が渡唐のいとまごいに春日明神に参詣すると、明神が現れて入唐を戒める。

かすがわかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】🔗⭐🔉

かすがわかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日大社の南方にある摂社。祭神は天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)。一二月一七日の春日若宮祭(保延(ほうえん)祭)は芸能祭的色彩の濃いので有名。

しゅん‐じつ【春日】🔗⭐🔉

しゅん‐じつ【春日】

春の日。はるび。また、春の日ざし。《季 春》「―を鉄骨のなかに見て帰る/誓子」

春日遅遅(ちち)🔗⭐🔉

春日遅遅(ちち)

《「詩経」 風・七月から》春の日のうららかでのどかなさま。また、春の日のおだやかで暮れるのが遅いさま。《季 春》

風・七月から》春の日のうららかでのどかなさま。また、春の日のおだやかで暮れるのが遅いさま。《季 春》

風・七月から》春の日のうららかでのどかなさま。また、春の日のおだやかで暮れるのが遅いさま。《季 春》

風・七月から》春の日のうららかでのどかなさま。また、春の日のおだやかで暮れるのが遅いさま。《季 春》

はる‐ひ【春日】🔗⭐🔉

はる‐ひ【春日】

《「はるび」とも》 [名]春の日射し。また、春の一日。《季 春》「竹の風ひねもすさわぐ―かな/犀星」

[名]春の日射し。また、春の一日。《季 春》「竹の風ひねもすさわぐ―かな/犀星」 〔枕〕春の日が霞(かす)む意から、同音の「かす」を含む地名の「春日(かすが)」にかかる。「―春日を過ぎ」〈武烈紀・歌謡〉

〔枕〕春の日が霞(かす)む意から、同音の「かす」を含む地名の「春日(かすが)」にかかる。「―春日を過ぎ」〈武烈紀・歌謡〉

[名]春の日射し。また、春の一日。《季 春》「竹の風ひねもすさわぐ―かな/犀星」

[名]春の日射し。また、春の一日。《季 春》「竹の風ひねもすさわぐ―かな/犀星」 〔枕〕春の日が霞(かす)む意から、同音の「かす」を含む地名の「春日(かすが)」にかかる。「―春日を過ぎ」〈武烈紀・歌謡〉

〔枕〕春の日が霞(かす)む意から、同音の「かす」を含む地名の「春日(かすが)」にかかる。「―春日を過ぎ」〈武烈紀・歌謡〉

はる‐ひかげ【春日影】🔗⭐🔉

はる‐ひかげ【春日影】

春の日の光。春の陽光。春陽。《季 春》

はるひ‐の【春日の】🔗⭐🔉

はるひ‐の【春日の】

〔枕〕「はるひ 」に同じ。「―春日の国に」〈継体紀・歌謡〉

」に同じ。「―春日の国に」〈継体紀・歌謡〉

」に同じ。「―春日の国に」〈継体紀・歌謡〉

」に同じ。「―春日の国に」〈継体紀・歌謡〉

はるひ‐を【春日を】🔗⭐🔉

はるひ‐を【春日を】

〔枕〕「はるひ 」に同じ。「―春日の山の高座の三笠の山に」〈万・三七二〉

」に同じ。「―春日の山の高座の三笠の山に」〈万・三七二〉

」に同じ。「―春日の山の高座の三笠の山に」〈万・三七二〉

」に同じ。「―春日の山の高座の三笠の山に」〈万・三七二〉

大辞泉に「春日」で始まるの検索結果 1-32。