複数辞典一括検索+![]()

![]()

○大人は赤子の心を失わずたいじんはせきしのこころをうしなわず🔗⭐🔉

○大人は赤子の心を失わずたいじんはせきしのこころをうしなわず

[孟子離婁下]徳の高い人は、赤子のように純真な心を失わない。また、一国の君主たるものは、その民の心を失わない。

⇒たい‐じん【大人】

だい‐じんぶつ【大人物】

偉大な性格をそなえた人。大器量の人。偉人。

たいしん‐へき【耐震壁】

耐震構造の建築物にあって、地震に対抗する主要な働きをする壁。

⇒たい‐しん【耐震】

たいしん‐ほきょう【耐震補強】‥キヤウ

既存の建築物の強度や靱性を改善して、耐震性能を向上させること。

⇒たい‐しん【耐震】

だいじん‐まい【大尽舞】‥マヒ

江戸吉原の太鼓持が踊った囃子舞はやしまい。紀国屋文左衛門を題材にした滑稽な歌詞をもつ。

⇒だい‐じん【大尽・大臣】

だいじん‐めし【大臣召】

大臣に任命する行事。宇津保物語国譲上「祭過ぎて廿二日に―あるべし」

⇒だい‐じん【大臣】

たいしん‐りっぽうこうし【体心立方格子】‥パウカウ‥

8個の頂点と中心とを格子点とする立方体を単位格子とする空間格子。

たいじん‐ろんしょう【対人論証】

〔哲〕(argumentum ad hominem ラテン)論点相違の虚偽の一つ。論者の主義・性格・地位・職業などを利用して、その議論を論難したり弁護したりする論法。「彼は教師だからその説は正しい」とか、「お前のような道楽者の議論は間違っている」など。

⇒たい‐じん【対人】

だい‐す【大呪】

(スは呉音シュの直音化)陀羅尼だらに。また、長い真言。源氏物語鈴虫「われも忍びてうち誦ずんじ給ふ阿弥陀の―いと尊く」

だい‐す【大衆】

〔仏〕

⇒だいしゅ

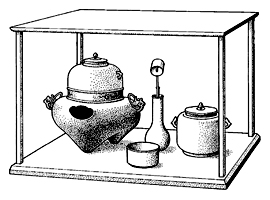

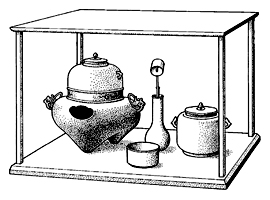

だい‐す【台子】

点茶用の棚の一種。書院広間で用いられ、風炉ふろ・杓立・蓋置・建水・水指みずさしなど皆具一式を飾るもの。及台子きゅうだいすは中国から渡来したもので、2本柱。桑台子は千宗旦好みで、及台子と同型、桑で作る。真台子しんのだいすは黒の真塗りで4本角柱。竹台子は珠光好みで、竹の4本柱。

台子

ダイス【dice】

(dieの複数形)さいころ。また、さいころを使って勝負を争う遊戯。

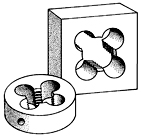

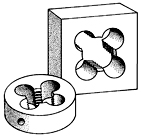

ダイス【dies】

①雌ねじの一部を刃として雄ねじを切る工具。雄螺子切おねじきり。

ダイス

ダイス【dice】

(dieの複数形)さいころ。また、さいころを使って勝負を争う遊戯。

ダイス【dies】

①雌ねじの一部を刃として雄ねじを切る工具。雄螺子切おねじきり。

ダイス

②線材の外径仕上げ用工具。

③加工用の型の総称。

だい‐ず【大豆】‥ヅ

マメ科の一年生作物。栽培の起源は古く、東アジア原産。弥生時代初期に中国から渡来したとされる。現在は主にアメリカ・中国・ブラジルなどで栽培され、最も重要なマメ科作物。五穀の一つ。高さ30〜40センチメートル、葉は三出複葉で互生。夏に蝶形の花を束状につけ、その後長さ約5センチメートルの莢さやを実らす。蔓性のもの、また種子が黒・茶・緑色など品種が多い。種子は蛋白質と油脂に富み、食用または味噌・醤油・豆腐・納豆などの原料に用い、また、大豆油は食用・工業用となる。搾油後の大豆粕、茎葉は飼料・肥料とする。ソイビーン(soybean)。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔17〉

⇒だいず‐かす【大豆粕】

⇒だいず‐ゆ【大豆油】

⇒大豆干す

たい‐すい【大水】

①おおみず。でみず。洪水。〈日葡辞書〉

②大きな川または湖。

たい‐すい【大酔】

酒にひどく酔うこと。

たい‐すい【耐水】

水にたえること。水にぬれても水分が通らない、また、変質しないこと。

⇒たいすい‐し【耐水紙】

たい‐すい【退水】

水がひくこと。

たい‐すい【滞水】

よどんで流れない水。停滞する水。

たいすい‐し【耐水紙】

耐水性の加工を施した紙。油紙・渋紙・パラフィン紙・ポリエチレン‐コート紙・アスファルト紙の類。

⇒たい‐すい【耐水】

たいすい‐そう【帯水層】

地層を構成する粒子の間隙が大きく、地下水によって飽和されている透水層。

たい‐すう【大数】

①〔数〕1以上の数。↔小数。

②大きい数。多数。

③およその数。あらましの数。

④あらまし。およそ。概略。狂言、萩大名「この扇と申すものは、―骨の十本あるものでござる」

⇒たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】

たい‐すう【対数】

〔数〕(logarithm)正の数aおよびNが与えられたとき、N=abという関係を満足する実数bの値を、aを底ていとするNの対数といい、b=logaNで表す。Nをbの真数という。特にe=2.71828…を底とする対数を自然対数といい、logeNまたはlnNまたはlogNで示し、10を底とする対数を常用対数といい、log10Nで表す。Nの常用対数をlogNで表すこともある。対数を使えば、桁数の多い多数の数の乗除を加減法で行うことができる。

⇒たいすう‐かんすう【対数関数】

⇒たいすう‐じゃく【対数尺】

⇒たいすう‐ひょう【対数表】

⇒たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】

だい‐すう【代数】

①代数学の略。

②〔数〕数との積が定義されている要素から成る環かんをいう。→環3。

⇒だいすう‐がく【代数学】

⇒だいすう‐かんすう【代数関数】

⇒だいすう‐きかがく【代数幾何学】

⇒だいすう‐きょくせん【代数曲線】

⇒だいすう‐きょくめん【代数曲面】

⇒だいすう‐けい【代数系】

⇒だいすう‐しき【代数式】

⇒だいすうてき‐すう【代数的数】

⇒だいすう‐ほうていしき【代数方程式】

⇒だいすう‐わ【代数和】

だいすう‐がく【代数学】

(algebra)数の代りに文字を記号として用い、数の性質や関係を研究する数学。現在では、広く、数の概念を拡張した抽象的対象である群・環・体などを研究する数学をいう。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐かんすう【対数関数】‥クワン‥

aを底ていとする変数xの対数をyとする時、yをxの対数関数という。y=logaxと表す。この逆関数がaを底とする指数関数y=axである。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐かんすう【代数関数】‥クワン‥

xとyの多項式f(x,y)に対し、方程式f(x,y)=0によって定義されるxの関数yを代数関数という。有理関数・無理関数は代数関数である。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きかがく【代数幾何学】

いくつかの高次の代数方程式を満たす点のつくる図形(代数多様体)およびそれらの間の関係を研究する幾何学。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくせん【代数曲線】

xy直交座標において代数方程式f(x,y)=0を満たす点(x,y)が描く軌跡。fの次数がmのとき、m次代数曲線という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくめん【代数曲面】

空間において、代数方程式f(x,y,z)=0を満たす点(x,y,z)の全体。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐けい【代数系】

二項演算が定義された集合。群・環・体・線形空間など。

⇒だい‐すう【代数】

だい‐スーシー【大四喜】

(スーシーは中国語)マージャンの役満貫やくマンガンで、東・南・西・北の4種の牌パイをそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。タースーシー。

だいすう‐しき【代数式】

数・文字に加・減・乗・除・累乗・累乗根をとるという演算を有限回行なって得られる式。単項式・多項式・分数式・整式・有理式・無理式など。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐じゃく【対数尺】

常用対数を目盛った物差ものさし。

⇒たい‐すう【対数】

だいすうてき‐すう【代数的数】

有理数を係数とする代数方程式を満たす数。↔超越数。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】‥ハフ‥

〔数〕確率論の基本法則の一つ。ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は、回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則。また、それを数学的に理論化したもの。さいころを何回も振ると6の目の出る割合が6分の1に近づくという類。

⇒たい‐すう【大数】

たいすう‐ひょう【対数表】‥ヘウ

対数の仮数を与える表。ふつうは常用対数のものをいう。

⇒たい‐すう【対数】

たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】‥ハウ‥

縦・横両軸に、あるいは片方の軸に常用対数を目盛った方眼紙。前者は(両)対数方眼紙、後者は半対数方眼紙あるいは片対数方眼紙と呼ぶ。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐ほうていしき【代数方程式】‥ハウ‥

f(x)をn次の整式とするとき、f(x)=0の形の方程式をn次の代数方程式という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐わ【代数和】

正・負の符号をもつ数または式を加え合わせた和。

⇒だい‐すう【代数】

だいず‐かす【大豆粕】‥ヅ‥

大豆から油を搾った粕。食品原料、また窒素肥料とする。脱脂大豆。

⇒だい‐ず【大豆】

だい‐すき【大好き】

たいへんに好くこと。最も好むこと。浮世風呂3「私は是でもね、むかし風の狂歌が―さ」。「―な人」

だい‐すけごう【代助郷】‥ガウ

助郷の一種。定じょう助郷の休役・免除が行われたとき、その代りを務めること。または、その村。→助郷

タイ‐スコア

(和製語tie score)同点のこと。タイ。

たい‐スペクトル【帯スペクトル】

線スペクトルが密集して帯状になったスペクトル。主に分子から成る気体が放出・吸収するとき見られる。バンド‐スペクトル。

②線材の外径仕上げ用工具。

③加工用の型の総称。

だい‐ず【大豆】‥ヅ

マメ科の一年生作物。栽培の起源は古く、東アジア原産。弥生時代初期に中国から渡来したとされる。現在は主にアメリカ・中国・ブラジルなどで栽培され、最も重要なマメ科作物。五穀の一つ。高さ30〜40センチメートル、葉は三出複葉で互生。夏に蝶形の花を束状につけ、その後長さ約5センチメートルの莢さやを実らす。蔓性のもの、また種子が黒・茶・緑色など品種が多い。種子は蛋白質と油脂に富み、食用または味噌・醤油・豆腐・納豆などの原料に用い、また、大豆油は食用・工業用となる。搾油後の大豆粕、茎葉は飼料・肥料とする。ソイビーン(soybean)。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔17〉

⇒だいず‐かす【大豆粕】

⇒だいず‐ゆ【大豆油】

⇒大豆干す

たい‐すい【大水】

①おおみず。でみず。洪水。〈日葡辞書〉

②大きな川または湖。

たい‐すい【大酔】

酒にひどく酔うこと。

たい‐すい【耐水】

水にたえること。水にぬれても水分が通らない、また、変質しないこと。

⇒たいすい‐し【耐水紙】

たい‐すい【退水】

水がひくこと。

たい‐すい【滞水】

よどんで流れない水。停滞する水。

たいすい‐し【耐水紙】

耐水性の加工を施した紙。油紙・渋紙・パラフィン紙・ポリエチレン‐コート紙・アスファルト紙の類。

⇒たい‐すい【耐水】

たいすい‐そう【帯水層】

地層を構成する粒子の間隙が大きく、地下水によって飽和されている透水層。

たい‐すう【大数】

①〔数〕1以上の数。↔小数。

②大きい数。多数。

③およその数。あらましの数。

④あらまし。およそ。概略。狂言、萩大名「この扇と申すものは、―骨の十本あるものでござる」

⇒たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】

たい‐すう【対数】

〔数〕(logarithm)正の数aおよびNが与えられたとき、N=abという関係を満足する実数bの値を、aを底ていとするNの対数といい、b=logaNで表す。Nをbの真数という。特にe=2.71828…を底とする対数を自然対数といい、logeNまたはlnNまたはlogNで示し、10を底とする対数を常用対数といい、log10Nで表す。Nの常用対数をlogNで表すこともある。対数を使えば、桁数の多い多数の数の乗除を加減法で行うことができる。

⇒たいすう‐かんすう【対数関数】

⇒たいすう‐じゃく【対数尺】

⇒たいすう‐ひょう【対数表】

⇒たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】

だい‐すう【代数】

①代数学の略。

②〔数〕数との積が定義されている要素から成る環かんをいう。→環3。

⇒だいすう‐がく【代数学】

⇒だいすう‐かんすう【代数関数】

⇒だいすう‐きかがく【代数幾何学】

⇒だいすう‐きょくせん【代数曲線】

⇒だいすう‐きょくめん【代数曲面】

⇒だいすう‐けい【代数系】

⇒だいすう‐しき【代数式】

⇒だいすうてき‐すう【代数的数】

⇒だいすう‐ほうていしき【代数方程式】

⇒だいすう‐わ【代数和】

だいすう‐がく【代数学】

(algebra)数の代りに文字を記号として用い、数の性質や関係を研究する数学。現在では、広く、数の概念を拡張した抽象的対象である群・環・体などを研究する数学をいう。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐かんすう【対数関数】‥クワン‥

aを底ていとする変数xの対数をyとする時、yをxの対数関数という。y=logaxと表す。この逆関数がaを底とする指数関数y=axである。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐かんすう【代数関数】‥クワン‥

xとyの多項式f(x,y)に対し、方程式f(x,y)=0によって定義されるxの関数yを代数関数という。有理関数・無理関数は代数関数である。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きかがく【代数幾何学】

いくつかの高次の代数方程式を満たす点のつくる図形(代数多様体)およびそれらの間の関係を研究する幾何学。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくせん【代数曲線】

xy直交座標において代数方程式f(x,y)=0を満たす点(x,y)が描く軌跡。fの次数がmのとき、m次代数曲線という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくめん【代数曲面】

空間において、代数方程式f(x,y,z)=0を満たす点(x,y,z)の全体。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐けい【代数系】

二項演算が定義された集合。群・環・体・線形空間など。

⇒だい‐すう【代数】

だい‐スーシー【大四喜】

(スーシーは中国語)マージャンの役満貫やくマンガンで、東・南・西・北の4種の牌パイをそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。タースーシー。

だいすう‐しき【代数式】

数・文字に加・減・乗・除・累乗・累乗根をとるという演算を有限回行なって得られる式。単項式・多項式・分数式・整式・有理式・無理式など。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐じゃく【対数尺】

常用対数を目盛った物差ものさし。

⇒たい‐すう【対数】

だいすうてき‐すう【代数的数】

有理数を係数とする代数方程式を満たす数。↔超越数。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】‥ハフ‥

〔数〕確率論の基本法則の一つ。ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は、回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則。また、それを数学的に理論化したもの。さいころを何回も振ると6の目の出る割合が6分の1に近づくという類。

⇒たい‐すう【大数】

たいすう‐ひょう【対数表】‥ヘウ

対数の仮数を与える表。ふつうは常用対数のものをいう。

⇒たい‐すう【対数】

たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】‥ハウ‥

縦・横両軸に、あるいは片方の軸に常用対数を目盛った方眼紙。前者は(両)対数方眼紙、後者は半対数方眼紙あるいは片対数方眼紙と呼ぶ。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐ほうていしき【代数方程式】‥ハウ‥

f(x)をn次の整式とするとき、f(x)=0の形の方程式をn次の代数方程式という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐わ【代数和】

正・負の符号をもつ数または式を加え合わせた和。

⇒だい‐すう【代数】

だいず‐かす【大豆粕】‥ヅ‥

大豆から油を搾った粕。食品原料、また窒素肥料とする。脱脂大豆。

⇒だい‐ず【大豆】

だい‐すき【大好き】

たいへんに好くこと。最も好むこと。浮世風呂3「私は是でもね、むかし風の狂歌が―さ」。「―な人」

だい‐すけごう【代助郷】‥ガウ

助郷の一種。定じょう助郷の休役・免除が行われたとき、その代りを務めること。または、その村。→助郷

タイ‐スコア

(和製語tie score)同点のこと。タイ。

たい‐スペクトル【帯スペクトル】

線スペクトルが密集して帯状になったスペクトル。主に分子から成る気体が放出・吸収するとき見られる。バンド‐スペクトル。

ダイス【dice】

(dieの複数形)さいころ。また、さいころを使って勝負を争う遊戯。

ダイス【dies】

①雌ねじの一部を刃として雄ねじを切る工具。雄螺子切おねじきり。

ダイス

ダイス【dice】

(dieの複数形)さいころ。また、さいころを使って勝負を争う遊戯。

ダイス【dies】

①雌ねじの一部を刃として雄ねじを切る工具。雄螺子切おねじきり。

ダイス

②線材の外径仕上げ用工具。

③加工用の型の総称。

だい‐ず【大豆】‥ヅ

マメ科の一年生作物。栽培の起源は古く、東アジア原産。弥生時代初期に中国から渡来したとされる。現在は主にアメリカ・中国・ブラジルなどで栽培され、最も重要なマメ科作物。五穀の一つ。高さ30〜40センチメートル、葉は三出複葉で互生。夏に蝶形の花を束状につけ、その後長さ約5センチメートルの莢さやを実らす。蔓性のもの、また種子が黒・茶・緑色など品種が多い。種子は蛋白質と油脂に富み、食用または味噌・醤油・豆腐・納豆などの原料に用い、また、大豆油は食用・工業用となる。搾油後の大豆粕、茎葉は飼料・肥料とする。ソイビーン(soybean)。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔17〉

⇒だいず‐かす【大豆粕】

⇒だいず‐ゆ【大豆油】

⇒大豆干す

たい‐すい【大水】

①おおみず。でみず。洪水。〈日葡辞書〉

②大きな川または湖。

たい‐すい【大酔】

酒にひどく酔うこと。

たい‐すい【耐水】

水にたえること。水にぬれても水分が通らない、また、変質しないこと。

⇒たいすい‐し【耐水紙】

たい‐すい【退水】

水がひくこと。

たい‐すい【滞水】

よどんで流れない水。停滞する水。

たいすい‐し【耐水紙】

耐水性の加工を施した紙。油紙・渋紙・パラフィン紙・ポリエチレン‐コート紙・アスファルト紙の類。

⇒たい‐すい【耐水】

たいすい‐そう【帯水層】

地層を構成する粒子の間隙が大きく、地下水によって飽和されている透水層。

たい‐すう【大数】

①〔数〕1以上の数。↔小数。

②大きい数。多数。

③およその数。あらましの数。

④あらまし。およそ。概略。狂言、萩大名「この扇と申すものは、―骨の十本あるものでござる」

⇒たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】

たい‐すう【対数】

〔数〕(logarithm)正の数aおよびNが与えられたとき、N=abという関係を満足する実数bの値を、aを底ていとするNの対数といい、b=logaNで表す。Nをbの真数という。特にe=2.71828…を底とする対数を自然対数といい、logeNまたはlnNまたはlogNで示し、10を底とする対数を常用対数といい、log10Nで表す。Nの常用対数をlogNで表すこともある。対数を使えば、桁数の多い多数の数の乗除を加減法で行うことができる。

⇒たいすう‐かんすう【対数関数】

⇒たいすう‐じゃく【対数尺】

⇒たいすう‐ひょう【対数表】

⇒たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】

だい‐すう【代数】

①代数学の略。

②〔数〕数との積が定義されている要素から成る環かんをいう。→環3。

⇒だいすう‐がく【代数学】

⇒だいすう‐かんすう【代数関数】

⇒だいすう‐きかがく【代数幾何学】

⇒だいすう‐きょくせん【代数曲線】

⇒だいすう‐きょくめん【代数曲面】

⇒だいすう‐けい【代数系】

⇒だいすう‐しき【代数式】

⇒だいすうてき‐すう【代数的数】

⇒だいすう‐ほうていしき【代数方程式】

⇒だいすう‐わ【代数和】

だいすう‐がく【代数学】

(algebra)数の代りに文字を記号として用い、数の性質や関係を研究する数学。現在では、広く、数の概念を拡張した抽象的対象である群・環・体などを研究する数学をいう。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐かんすう【対数関数】‥クワン‥

aを底ていとする変数xの対数をyとする時、yをxの対数関数という。y=logaxと表す。この逆関数がaを底とする指数関数y=axである。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐かんすう【代数関数】‥クワン‥

xとyの多項式f(x,y)に対し、方程式f(x,y)=0によって定義されるxの関数yを代数関数という。有理関数・無理関数は代数関数である。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きかがく【代数幾何学】

いくつかの高次の代数方程式を満たす点のつくる図形(代数多様体)およびそれらの間の関係を研究する幾何学。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくせん【代数曲線】

xy直交座標において代数方程式f(x,y)=0を満たす点(x,y)が描く軌跡。fの次数がmのとき、m次代数曲線という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくめん【代数曲面】

空間において、代数方程式f(x,y,z)=0を満たす点(x,y,z)の全体。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐けい【代数系】

二項演算が定義された集合。群・環・体・線形空間など。

⇒だい‐すう【代数】

だい‐スーシー【大四喜】

(スーシーは中国語)マージャンの役満貫やくマンガンで、東・南・西・北の4種の牌パイをそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。タースーシー。

だいすう‐しき【代数式】

数・文字に加・減・乗・除・累乗・累乗根をとるという演算を有限回行なって得られる式。単項式・多項式・分数式・整式・有理式・無理式など。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐じゃく【対数尺】

常用対数を目盛った物差ものさし。

⇒たい‐すう【対数】

だいすうてき‐すう【代数的数】

有理数を係数とする代数方程式を満たす数。↔超越数。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】‥ハフ‥

〔数〕確率論の基本法則の一つ。ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は、回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則。また、それを数学的に理論化したもの。さいころを何回も振ると6の目の出る割合が6分の1に近づくという類。

⇒たい‐すう【大数】

たいすう‐ひょう【対数表】‥ヘウ

対数の仮数を与える表。ふつうは常用対数のものをいう。

⇒たい‐すう【対数】

たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】‥ハウ‥

縦・横両軸に、あるいは片方の軸に常用対数を目盛った方眼紙。前者は(両)対数方眼紙、後者は半対数方眼紙あるいは片対数方眼紙と呼ぶ。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐ほうていしき【代数方程式】‥ハウ‥

f(x)をn次の整式とするとき、f(x)=0の形の方程式をn次の代数方程式という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐わ【代数和】

正・負の符号をもつ数または式を加え合わせた和。

⇒だい‐すう【代数】

だいず‐かす【大豆粕】‥ヅ‥

大豆から油を搾った粕。食品原料、また窒素肥料とする。脱脂大豆。

⇒だい‐ず【大豆】

だい‐すき【大好き】

たいへんに好くこと。最も好むこと。浮世風呂3「私は是でもね、むかし風の狂歌が―さ」。「―な人」

だい‐すけごう【代助郷】‥ガウ

助郷の一種。定じょう助郷の休役・免除が行われたとき、その代りを務めること。または、その村。→助郷

タイ‐スコア

(和製語tie score)同点のこと。タイ。

たい‐スペクトル【帯スペクトル】

線スペクトルが密集して帯状になったスペクトル。主に分子から成る気体が放出・吸収するとき見られる。バンド‐スペクトル。

②線材の外径仕上げ用工具。

③加工用の型の総称。

だい‐ず【大豆】‥ヅ

マメ科の一年生作物。栽培の起源は古く、東アジア原産。弥生時代初期に中国から渡来したとされる。現在は主にアメリカ・中国・ブラジルなどで栽培され、最も重要なマメ科作物。五穀の一つ。高さ30〜40センチメートル、葉は三出複葉で互生。夏に蝶形の花を束状につけ、その後長さ約5センチメートルの莢さやを実らす。蔓性のもの、また種子が黒・茶・緑色など品種が多い。種子は蛋白質と油脂に富み、食用または味噌・醤油・豆腐・納豆などの原料に用い、また、大豆油は食用・工業用となる。搾油後の大豆粕、茎葉は飼料・肥料とする。ソイビーン(soybean)。〈[季]秋〉。〈倭名類聚鈔17〉

⇒だいず‐かす【大豆粕】

⇒だいず‐ゆ【大豆油】

⇒大豆干す

たい‐すい【大水】

①おおみず。でみず。洪水。〈日葡辞書〉

②大きな川または湖。

たい‐すい【大酔】

酒にひどく酔うこと。

たい‐すい【耐水】

水にたえること。水にぬれても水分が通らない、また、変質しないこと。

⇒たいすい‐し【耐水紙】

たい‐すい【退水】

水がひくこと。

たい‐すい【滞水】

よどんで流れない水。停滞する水。

たいすい‐し【耐水紙】

耐水性の加工を施した紙。油紙・渋紙・パラフィン紙・ポリエチレン‐コート紙・アスファルト紙の類。

⇒たい‐すい【耐水】

たいすい‐そう【帯水層】

地層を構成する粒子の間隙が大きく、地下水によって飽和されている透水層。

たい‐すう【大数】

①〔数〕1以上の数。↔小数。

②大きい数。多数。

③およその数。あらましの数。

④あらまし。およそ。概略。狂言、萩大名「この扇と申すものは、―骨の十本あるものでござる」

⇒たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】

たい‐すう【対数】

〔数〕(logarithm)正の数aおよびNが与えられたとき、N=abという関係を満足する実数bの値を、aを底ていとするNの対数といい、b=logaNで表す。Nをbの真数という。特にe=2.71828…を底とする対数を自然対数といい、logeNまたはlnNまたはlogNで示し、10を底とする対数を常用対数といい、log10Nで表す。Nの常用対数をlogNで表すこともある。対数を使えば、桁数の多い多数の数の乗除を加減法で行うことができる。

⇒たいすう‐かんすう【対数関数】

⇒たいすう‐じゃく【対数尺】

⇒たいすう‐ひょう【対数表】

⇒たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】

だい‐すう【代数】

①代数学の略。

②〔数〕数との積が定義されている要素から成る環かんをいう。→環3。

⇒だいすう‐がく【代数学】

⇒だいすう‐かんすう【代数関数】

⇒だいすう‐きかがく【代数幾何学】

⇒だいすう‐きょくせん【代数曲線】

⇒だいすう‐きょくめん【代数曲面】

⇒だいすう‐けい【代数系】

⇒だいすう‐しき【代数式】

⇒だいすうてき‐すう【代数的数】

⇒だいすう‐ほうていしき【代数方程式】

⇒だいすう‐わ【代数和】

だいすう‐がく【代数学】

(algebra)数の代りに文字を記号として用い、数の性質や関係を研究する数学。現在では、広く、数の概念を拡張した抽象的対象である群・環・体などを研究する数学をいう。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐かんすう【対数関数】‥クワン‥

aを底ていとする変数xの対数をyとする時、yをxの対数関数という。y=logaxと表す。この逆関数がaを底とする指数関数y=axである。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐かんすう【代数関数】‥クワン‥

xとyの多項式f(x,y)に対し、方程式f(x,y)=0によって定義されるxの関数yを代数関数という。有理関数・無理関数は代数関数である。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きかがく【代数幾何学】

いくつかの高次の代数方程式を満たす点のつくる図形(代数多様体)およびそれらの間の関係を研究する幾何学。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくせん【代数曲線】

xy直交座標において代数方程式f(x,y)=0を満たす点(x,y)が描く軌跡。fの次数がmのとき、m次代数曲線という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐きょくめん【代数曲面】

空間において、代数方程式f(x,y,z)=0を満たす点(x,y,z)の全体。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐けい【代数系】

二項演算が定義された集合。群・環・体・線形空間など。

⇒だい‐すう【代数】

だい‐スーシー【大四喜】

(スーシーは中国語)マージャンの役満貫やくマンガンで、東・南・西・北の4種の牌パイをそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。タースーシー。

だいすう‐しき【代数式】

数・文字に加・減・乗・除・累乗・累乗根をとるという演算を有限回行なって得られる式。単項式・多項式・分数式・整式・有理式・無理式など。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐じゃく【対数尺】

常用対数を目盛った物差ものさし。

⇒たい‐すう【対数】

だいすうてき‐すう【代数的数】

有理数を係数とする代数方程式を満たす数。↔超越数。

⇒だい‐すう【代数】

たいすう‐の‐ほうそく【大数の法則】‥ハフ‥

〔数〕確率論の基本法則の一つ。ある事柄を何回も繰り返すと、一定事象の起こる割合は、回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則。また、それを数学的に理論化したもの。さいころを何回も振ると6の目の出る割合が6分の1に近づくという類。

⇒たい‐すう【大数】

たいすう‐ひょう【対数表】‥ヘウ

対数の仮数を与える表。ふつうは常用対数のものをいう。

⇒たい‐すう【対数】

たいすう‐ほうがんし【対数方眼紙】‥ハウ‥

縦・横両軸に、あるいは片方の軸に常用対数を目盛った方眼紙。前者は(両)対数方眼紙、後者は半対数方眼紙あるいは片対数方眼紙と呼ぶ。

⇒たい‐すう【対数】

だいすう‐ほうていしき【代数方程式】‥ハウ‥

f(x)をn次の整式とするとき、f(x)=0の形の方程式をn次の代数方程式という。

⇒だい‐すう【代数】

だいすう‐わ【代数和】

正・負の符号をもつ数または式を加え合わせた和。

⇒だい‐すう【代数】

だいず‐かす【大豆粕】‥ヅ‥

大豆から油を搾った粕。食品原料、また窒素肥料とする。脱脂大豆。

⇒だい‐ず【大豆】

だい‐すき【大好き】

たいへんに好くこと。最も好むこと。浮世風呂3「私は是でもね、むかし風の狂歌が―さ」。「―な人」

だい‐すけごう【代助郷】‥ガウ

助郷の一種。定じょう助郷の休役・免除が行われたとき、その代りを務めること。または、その村。→助郷

タイ‐スコア

(和製語tie score)同点のこと。タイ。

たい‐スペクトル【帯スペクトル】

線スペクトルが密集して帯状になったスペクトル。主に分子から成る気体が放出・吸収するとき見られる。バンド‐スペクトル。

広辞苑 ページ 11852 での【○大人は赤子の心を失わず】単語。