複数辞典一括検索+![]()

![]()

○力を立つちからをたつ🔗⭐🔉

○力を立つちからをたつ

力を入れる。力をこめる。徒然草「ただ力を立てて引き給へ」

⇒ちから【力】

ちがり‐ちがり

びっこをひくさま。ちがちが。狂言、飛越「痛さうな顔で―と、はいらしました顔を」

ち‐かろ【地火炉】‥クワ‥

⇒じかろ

ちか‐わかれ【近別れ】

①別れて互いに近い所にいること。

②近い所へ旅立つ時のわかれ。

ち‐かん【地官】‥クワン

①周の六官の一つ。教育・租税および地方行政をつかさどる。

②唐代以降、戸部の雅称。

③民部省の唐名。

ち‐かん【弛緩】‥クワン

(シカンの慣用読み)

⇒しかん

ち‐かん【遅緩】‥クワン

敏捷でないこと。のろいこと。

ち‐かん【痴漢】

①おろかな男。ばかもの。しれもの。

②女性にみだらないたずらをする男。「―防止ベル」

ち‐かん【置換】‥クワン

①おきかえること。

②〔数〕数字または文字を一つの順列から他の順列に並べかえること。

③〔化〕化合物の或る原子または原子団を他の原子または原子団で置き換えること。

ちき【杠秤】

(鉤木ちきの意か)

⇒ちぎばかり

ち‐き【地気】

①地の気。大地の精気。

②気候。風土。

ち‐き【知己】

[史記刺客伝、予譲「士は己を知る者の為に死す」]自分の心をよく知っている人。親友。また単に、知人。「百年の―」「―の言」

ち‐き【稚気・穉気】

おさなげなさま。子供っぽい様子・気分。「―愛すべし」

ちぎ【杠秤・扛秤】

⇒ちぎばかり。日本永代蔵2「―の目りんと請け取つて」

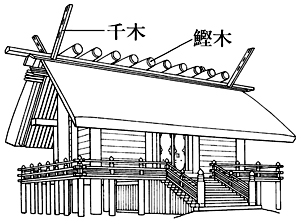

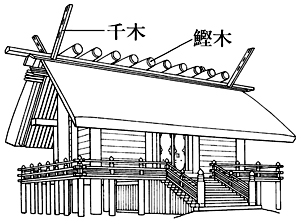

ち‐ぎ【千木・知木・鎮木】

社殿の屋上、破風はふの先端が延びて交叉した2本の木。後世、破風と千木とは切り離されて、ただ棟上に取り付けた一種の装飾(置千木)となる。氷木ひぎ。祝詞、祈年祭「高天原に―高知りて」

千木

ち‐ぎ【乳木】

護摩ごまに焚く木。にゅうもく。

ち‐ぎ【地祇】

地の神。国土の神。くにつかみ。「天神―」↔天神

ち‐ぎ【遅疑】

疑い迷ってためらうこと。ぐずぐずして決行しないこと。

ちぎ【智顗】

中国の天台第3祖、実質的には開祖。慧思えしに師事し、のち天台山にこもって法華経の精神と竜樹の教学とを独自に体系づけ、隋の皇帝の帰依を得た。「法華文句」「法華玄義」「摩訶止観」の法華三大部など著作多数。天台大師。智者大師。(538〜597)

ちぎ‐しゅんじゅん【遅疑逡巡】

疑い迷って、なかなか決断を下さないこと。

ちき‐しょう【畜生】‥シヤウ

チクショウの転。

チキソトロピー【Thixotropie ドイツ】

〔化〕(ギリシア語で「触れる」意のthixisと「変化」の意のtropeとの合成語)ゲルが機械的衝動によって流動性のゾルに変わり、放置すると再びゲルにもどる現象。シキソトロピー。揺変性。

ちき‐なん【知己難】

知己にはめったにあいにくいこと。

ちぎ‐ばかり【杠秤・扛秤・杜斤】

近世、1貫目以上の重い物の目方を量るのに用いた大桿秤さおばかり。一説に、小秤にもいう。ちき。ちぎ。ちきり。ちぎり。

ちぎ‐ばこ【千木箱・千木筥】

東京の芝大神宮の祭礼(だらだら祭)で売る桧ひのき製の曲げ物の箱。外面に藤の花を描き、中に煎った大豆(古くは飴あめ)を2〜3粒入れてあり、千木と千着の音通から箪笥たんすの中に入れておくと着物がふえるといわれる。もと神社の千木の余材を用いたところからの名ともいう。千木櫃ちぎびつ。

千木箱

ち‐ぎ【乳木】

護摩ごまに焚く木。にゅうもく。

ち‐ぎ【地祇】

地の神。国土の神。くにつかみ。「天神―」↔天神

ち‐ぎ【遅疑】

疑い迷ってためらうこと。ぐずぐずして決行しないこと。

ちぎ【智顗】

中国の天台第3祖、実質的には開祖。慧思えしに師事し、のち天台山にこもって法華経の精神と竜樹の教学とを独自に体系づけ、隋の皇帝の帰依を得た。「法華文句」「法華玄義」「摩訶止観」の法華三大部など著作多数。天台大師。智者大師。(538〜597)

ちぎ‐しゅんじゅん【遅疑逡巡】

疑い迷って、なかなか決断を下さないこと。

ちき‐しょう【畜生】‥シヤウ

チクショウの転。

チキソトロピー【Thixotropie ドイツ】

〔化〕(ギリシア語で「触れる」意のthixisと「変化」の意のtropeとの合成語)ゲルが機械的衝動によって流動性のゾルに変わり、放置すると再びゲルにもどる現象。シキソトロピー。揺変性。

ちき‐なん【知己難】

知己にはめったにあいにくいこと。

ちぎ‐ばかり【杠秤・扛秤・杜斤】

近世、1貫目以上の重い物の目方を量るのに用いた大桿秤さおばかり。一説に、小秤にもいう。ちき。ちぎ。ちきり。ちぎり。

ちぎ‐ばこ【千木箱・千木筥】

東京の芝大神宮の祭礼(だらだら祭)で売る桧ひのき製の曲げ物の箱。外面に藤の花を描き、中に煎った大豆(古くは飴あめ)を2〜3粒入れてあり、千木と千着の音通から箪笥たんすの中に入れておくと着物がふえるといわれる。もと神社の千木の余材を用いたところからの名ともいう。千木櫃ちぎびつ。

千木箱

ちぎ‐びつ【千木櫃】

(→)千木箱ちぎばこに同じ。

ち‐きゅう【地久】‥キウ

①大地がいつまでもかわらないであること。「天長―」

②雅楽の高麗楽こまがく、高麗双調こまそうじょうの曲。四人舞。赤色の鼻高の仮面を用いる。円地楽。円池楽。

⇒ちきゅう‐せつ【地久節】

ち‐きゅう【地球】‥キウ

(earth)われわれ人類の住んでいる天体。太陽系の惑星の一つ。形はほぼ回転楕円体で、赤道半径は6378キロメートル、極半径は6357キロメートル。太陽からの距離は平均1億4960万キロメートルで、365日強で太陽を1周し、24時間で1自転する。地殻・マントル・核の3部分から成り、平均密度は1立方センチメートル当り5.52グラム。表面は大気によって囲まれる。

地球

撮影:NASA

ちぎ‐びつ【千木櫃】

(→)千木箱ちぎばこに同じ。

ち‐きゅう【地久】‥キウ

①大地がいつまでもかわらないであること。「天長―」

②雅楽の高麗楽こまがく、高麗双調こまそうじょうの曲。四人舞。赤色の鼻高の仮面を用いる。円地楽。円池楽。

⇒ちきゅう‐せつ【地久節】

ち‐きゅう【地球】‥キウ

(earth)われわれ人類の住んでいる天体。太陽系の惑星の一つ。形はほぼ回転楕円体で、赤道半径は6378キロメートル、極半径は6357キロメートル。太陽からの距離は平均1億4960万キロメートルで、365日強で太陽を1周し、24時間で1自転する。地殻・マントル・核の3部分から成り、平均密度は1立方センチメートル当り5.52グラム。表面は大気によって囲まれる。

地球

撮影:NASA

⇒ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】

⇒ちきゅう‐かがく【地球化学】

⇒ちきゅう‐かがく【地球科学】

⇒ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】

⇒ちきゅう‐かん【地球観】

⇒ちきゅう‐かんきょう【地球環境】

⇒ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】

⇒ちきゅう‐ぎ【地球儀】

⇒ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】

⇒ちきゅう‐サミット【地球サミット】

⇒ちきゅう‐じき【地球磁気】

⇒ちきゅう‐じば【地球磁場】

⇒ちきゅう‐しょう【地球照】

⇒ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】

⇒ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】

⇒ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】

⇒ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】

⇒ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】

⇒ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】

⇒ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ

(→)陰阜いんぷに同じ。

ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】‥キウヲン‥クワ

化石燃料の消費で生ずる二酸化炭素などの温室効果によって、地球全体の平均気温が上昇する現象。気候変動や極地の氷の溶出による海水位の上昇などをひき起こす。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球化学】‥キウクワ‥

地球や惑星を化学的に研究する化学または地球科学の一部門。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球科学】‥キウクワ‥

地球、特にその固体部分を研究する自然科学。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】‥キウ‥

太陽系の8惑星のうち、水星・金星・地球・火星の4惑星をいう。これらはいずれも他の惑星とくらべて、形が小さく、密度と自転周期が大きい。↔木星型惑星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かん【地球観】‥キウクワン

地球についての考え方。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんきょう【地球環境】‥キウクワンキヤウ

地球の表層、特に生物圏に関わる大気と海洋の環境。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】‥キウクワン‥ヱイ‥

地球表面で反射される太陽光や地球表面から放射される電磁波を検知し、陸域・海域・大気の状態を観測するための人工衛星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぎ【地球儀】‥キウ‥

地球をかたどった小模型。表面に海陸や経緯度などを描いた球で、両極を通る軸を中心に回転し、この軸に23.5度の傾斜を与える。水平に黄道環を付したものもある。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】‥キウ‥バウ‥

(near-Earth object)地球に接近し、衝突する可能性のある小惑星や彗星などの天体。NEO

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐サミット【地球サミット】‥キウ‥

(United Nations Conference on Environment and Development; UNCED)「環境と開発に関する国連会議」の通称。1992年にリオ‐デ‐ジャネイロで開かれ、気候変動枠組条約や行動計画「アジェンダ21」などを採択。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じき【地球磁気】‥キウ‥

(→)地磁気に同じ。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じば【地球磁場】‥キウ‥

地磁気によって生じる地球の磁場。このため磁針が南北を指す。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐しょう【地球照】‥キウセウ

新月の際、地球から反射した太陽光が、月の暗黒面を薄明るく照らすもの。地球の照返し。地球回照光。地光。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐せつ【地久節】‥キウ‥

[老子第7章「天長地久」]皇后の誕生日の旧称。1874年(明治7)制定。樋口一葉、みづの上日記「安井木村の両君は―の会ありて得も参られず」

⇒ち‐きゅう【地久】

ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】‥キウ‥

地球の測地のために国際的に取り決められた座標系。地球を、1979年に国際測地学協会等が採択した形状の楕円体(GRS80楕円体)とみなし、その重心を原点とする。国際地球基準座標系(ITRF)。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】‥キウ‥ヱン‥

地球の真の形(ジオイド)に最も近似した回転楕円体。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】‥キウテウ‥

月や太陽の引力により固体地球全体が弾性変形する現象。原因は海水の潮汐と同じであるが現象はより小さい。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】‥キウ‥

地球物理学の一分野。地球や惑星に関する電気・磁気・電磁気的現象を研究する科学。固体地球について地磁気・地電流などを扱うほか、電離層など超高層大気および惑星間空間も扱う。地球電気磁気学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】‥キウ‥

地球全体と、その各部分の物理的性質を論じ、これに関連して起こる物理的現象を研究する学問。地震学・気象学・海洋学・地球電磁気学など。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】‥キウハウ‥

地球が宇宙に放射する赤外線。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】‥キウ‥クワ‥

地球をはじめとする太陽系の惑星や衛星について研究する自然科学の一分野。

⇒ち‐きゅう【地球】

ち‐ぎょ【池魚】

池にすむ魚。

⇒ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】

ち‐ぎょ【稚魚】

卵からかえって間もない魚。

ち‐きょう【地峡】‥ケフ

(isthmus)二つの陸地を結びつける、くびれて細くなっている陸地部。パナマ地峡・コリント地峡の類。地頸。→海峡

ち‐きょう【地境】‥キヤウ

土地のさかい。じざかい。

ち‐ぎょう【地形】‥ギヤウ

土地の形。土地のさま。ちけい。じぎょう。

⇒ちぎょう‐とり【地形取】

ち‐ぎょう【知行】‥ギヤウ

①職務を執行すること。

②土地を支配すること。治めること。

③中世・近世、上位者から与えられた所職や所領を支配すること。また、家臣に恩給された領地。栂尾明恵上人遺訓「寺領を―し」→一円知行。

④⇒ちこう。

⇒ちぎょう‐あらそい【知行争い】

⇒ちぎょう‐がさ【知行嵩】

⇒ちぎょう‐こく【知行国】

⇒ちぎょう‐ざと【知行里】

⇒ちぎょう‐しょ【知行所】

⇒ちぎょう‐だか【知行高】

⇒ちぎょう‐でら【知行寺】

⇒ちぎょう‐とり【知行取】

⇒ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】

⇒ちぎょう‐もくろく【知行目録】

⇒ちぎょう‐やく【知行役】

⇒ちぎょう‐わり【知行割】

ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ

知ってさとること。

ち‐ぎょう【智行】‥ギヤウ

智慧と修行。智慧と徳行。太平記2「―兼備の誉」

ちぎょう‐あらそい【知行争い】‥ギヤウアラソヒ

知行を争い取ること。天草本伊曾保物語「かひると鼠ある池の―で、矛盾に及うだ」

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐がさ【知行嵩】‥ギヤウ‥

他の仲間より知行高の多いこと。また、その人。〈日葡辞書〉

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐こく【知行国】‥ギヤウ‥

特定の皇族・公卿・寺社などに或る国の国務執行権を与え、その国の収益を得させる制度。知行国主(知行主)は多く遥授ようじゅ。院政期に発達した。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ざと【知行里】‥ギヤウ‥

①知行している土地。領している村里。

②僧家で、寺領・檀家のこと。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐しょ【知行所】‥ギヤウ‥

江戸幕府の旗本が知行として給与された土地の称。→領分3→給地2。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょうだい【乳兄弟】‥キヤウ‥

肉親ではないが、同じ人の乳で育てられた者どうし。

ちぎょう‐だか【知行高】‥ギヤウ‥

知行の石高。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐でら【知行寺】‥ギヤウ‥

知行を持っている寺。寺領のある寺。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐とり【地形取】‥ギヤウ‥

城を築くのに、土居を設けず、自然の地形によって塀を設けたもの。

⇒ち‐ぎょう【地形】

ちぎょう‐とり【知行取】‥ギヤウ‥

武士が禄を知行で受けること。また、その人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】‥ギヤウ‥

徒らに知行を受けて、それだけの才能や功績のないものをののしっていう語。禄盗人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐もくろく【知行目録】‥ギヤウ‥

知行の対象となる村名とその石高を明細に書き付けた文書。宛行あておこない状に副えて交付された。知行付ちぎょうづけ。所付ところづけ。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐やく【知行役】‥ギヤウ‥

知行に応じて主君のために出す夫役・金穀。所領役。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐わり【知行割】‥ギヤウ‥

知行地を各人に割りあてること。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょく【地極】

地球の極地。地の果て。

ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】‥ワザハヒ

[呂氏春秋必己](池に投げこまれた宝珠をさがそうと池の水を干したため、池魚が死んだという故事から。一説に、城門の火事を消すため池の水を使い果たし、魚が全部死んだ故事(太平御覧)に基づくという)意外な災難にあうこと。まきぞえにあうこと。

⇒ち‐ぎょ【池魚】

ちきり【巾】

頭巾の類。孝徳紀「赤の―を前に垂れよ」

ちきり【榺・衽・千切】

①織機の部分品。経糸たていとを巻く中央がくびれた棒状のもの。緒巻。〈倭名類聚鈔14〉

②「ちきりじめ」の略。

⇒ちきり‐じめ【榺締】

ちきり【杠秤・扛秤】

(チギリとも)

⇒ちぎばかり

ち‐きり【血切】

(→)「ちぶり(血鰤)」に同じ。

ちぎり【契り】

①ちぎること。約束。契約。今昔物語集9「―を忘れざることを哀しび」

②前世からの因縁。ゆかり。竹取物語「昔の―ありけるによりなむ、この世界にはまうで来りける」

③男女が情を通ずること。夫婦の交わり。「―を結ぶ」

⇒契りを籠む

ち‐ぎり【乳切り・千切り】

①棒などを、地面から乳の高さまでの長さに切ること。

②乳切木ちぎりきの略。

⇒ちぎり‐き【乳切木】

ちぎり‐え【ちぎり絵】‥ヱ

ちぎった色紙を台紙に貼って描いた絵。

ちぎり‐き【乳切木】

両端を太く、中央を少し細くけずった棒。元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。ちぎり。好色五人女3「手毎に棒・―・手燭の用意して」。「争い果てての―」

⇒ち‐ぎり【乳切り・千切り】

ちきり‐こうぶり【幗】‥カウブリ

上代、老婦人が喪に際して髻もとどりの上を覆うのに用いた一種のかぶりもの。巾幗きんかく。〈倭名類聚鈔12〉

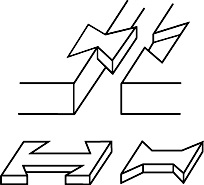

ちきり‐じめ【榺締】

木または石を接ぐため填うめ込むもの。両端が広く、中がくびれて狭い形状の木片または金属片。ちきり。

榺締

⇒ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】

⇒ちきゅう‐かがく【地球化学】

⇒ちきゅう‐かがく【地球科学】

⇒ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】

⇒ちきゅう‐かん【地球観】

⇒ちきゅう‐かんきょう【地球環境】

⇒ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】

⇒ちきゅう‐ぎ【地球儀】

⇒ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】

⇒ちきゅう‐サミット【地球サミット】

⇒ちきゅう‐じき【地球磁気】

⇒ちきゅう‐じば【地球磁場】

⇒ちきゅう‐しょう【地球照】

⇒ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】

⇒ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】

⇒ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】

⇒ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】

⇒ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】

⇒ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】

⇒ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ

(→)陰阜いんぷに同じ。

ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】‥キウヲン‥クワ

化石燃料の消費で生ずる二酸化炭素などの温室効果によって、地球全体の平均気温が上昇する現象。気候変動や極地の氷の溶出による海水位の上昇などをひき起こす。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球化学】‥キウクワ‥

地球や惑星を化学的に研究する化学または地球科学の一部門。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球科学】‥キウクワ‥

地球、特にその固体部分を研究する自然科学。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】‥キウ‥

太陽系の8惑星のうち、水星・金星・地球・火星の4惑星をいう。これらはいずれも他の惑星とくらべて、形が小さく、密度と自転周期が大きい。↔木星型惑星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かん【地球観】‥キウクワン

地球についての考え方。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんきょう【地球環境】‥キウクワンキヤウ

地球の表層、特に生物圏に関わる大気と海洋の環境。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】‥キウクワン‥ヱイ‥

地球表面で反射される太陽光や地球表面から放射される電磁波を検知し、陸域・海域・大気の状態を観測するための人工衛星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぎ【地球儀】‥キウ‥

地球をかたどった小模型。表面に海陸や経緯度などを描いた球で、両極を通る軸を中心に回転し、この軸に23.5度の傾斜を与える。水平に黄道環を付したものもある。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】‥キウ‥バウ‥

(near-Earth object)地球に接近し、衝突する可能性のある小惑星や彗星などの天体。NEO

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐サミット【地球サミット】‥キウ‥

(United Nations Conference on Environment and Development; UNCED)「環境と開発に関する国連会議」の通称。1992年にリオ‐デ‐ジャネイロで開かれ、気候変動枠組条約や行動計画「アジェンダ21」などを採択。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じき【地球磁気】‥キウ‥

(→)地磁気に同じ。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じば【地球磁場】‥キウ‥

地磁気によって生じる地球の磁場。このため磁針が南北を指す。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐しょう【地球照】‥キウセウ

新月の際、地球から反射した太陽光が、月の暗黒面を薄明るく照らすもの。地球の照返し。地球回照光。地光。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐せつ【地久節】‥キウ‥

[老子第7章「天長地久」]皇后の誕生日の旧称。1874年(明治7)制定。樋口一葉、みづの上日記「安井木村の両君は―の会ありて得も参られず」

⇒ち‐きゅう【地久】

ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】‥キウ‥

地球の測地のために国際的に取り決められた座標系。地球を、1979年に国際測地学協会等が採択した形状の楕円体(GRS80楕円体)とみなし、その重心を原点とする。国際地球基準座標系(ITRF)。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】‥キウ‥ヱン‥

地球の真の形(ジオイド)に最も近似した回転楕円体。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】‥キウテウ‥

月や太陽の引力により固体地球全体が弾性変形する現象。原因は海水の潮汐と同じであるが現象はより小さい。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】‥キウ‥

地球物理学の一分野。地球や惑星に関する電気・磁気・電磁気的現象を研究する科学。固体地球について地磁気・地電流などを扱うほか、電離層など超高層大気および惑星間空間も扱う。地球電気磁気学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】‥キウ‥

地球全体と、その各部分の物理的性質を論じ、これに関連して起こる物理的現象を研究する学問。地震学・気象学・海洋学・地球電磁気学など。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】‥キウハウ‥

地球が宇宙に放射する赤外線。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】‥キウ‥クワ‥

地球をはじめとする太陽系の惑星や衛星について研究する自然科学の一分野。

⇒ち‐きゅう【地球】

ち‐ぎょ【池魚】

池にすむ魚。

⇒ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】

ち‐ぎょ【稚魚】

卵からかえって間もない魚。

ち‐きょう【地峡】‥ケフ

(isthmus)二つの陸地を結びつける、くびれて細くなっている陸地部。パナマ地峡・コリント地峡の類。地頸。→海峡

ち‐きょう【地境】‥キヤウ

土地のさかい。じざかい。

ち‐ぎょう【地形】‥ギヤウ

土地の形。土地のさま。ちけい。じぎょう。

⇒ちぎょう‐とり【地形取】

ち‐ぎょう【知行】‥ギヤウ

①職務を執行すること。

②土地を支配すること。治めること。

③中世・近世、上位者から与えられた所職や所領を支配すること。また、家臣に恩給された領地。栂尾明恵上人遺訓「寺領を―し」→一円知行。

④⇒ちこう。

⇒ちぎょう‐あらそい【知行争い】

⇒ちぎょう‐がさ【知行嵩】

⇒ちぎょう‐こく【知行国】

⇒ちぎょう‐ざと【知行里】

⇒ちぎょう‐しょ【知行所】

⇒ちぎょう‐だか【知行高】

⇒ちぎょう‐でら【知行寺】

⇒ちぎょう‐とり【知行取】

⇒ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】

⇒ちぎょう‐もくろく【知行目録】

⇒ちぎょう‐やく【知行役】

⇒ちぎょう‐わり【知行割】

ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ

知ってさとること。

ち‐ぎょう【智行】‥ギヤウ

智慧と修行。智慧と徳行。太平記2「―兼備の誉」

ちぎょう‐あらそい【知行争い】‥ギヤウアラソヒ

知行を争い取ること。天草本伊曾保物語「かひると鼠ある池の―で、矛盾に及うだ」

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐がさ【知行嵩】‥ギヤウ‥

他の仲間より知行高の多いこと。また、その人。〈日葡辞書〉

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐こく【知行国】‥ギヤウ‥

特定の皇族・公卿・寺社などに或る国の国務執行権を与え、その国の収益を得させる制度。知行国主(知行主)は多く遥授ようじゅ。院政期に発達した。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ざと【知行里】‥ギヤウ‥

①知行している土地。領している村里。

②僧家で、寺領・檀家のこと。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐しょ【知行所】‥ギヤウ‥

江戸幕府の旗本が知行として給与された土地の称。→領分3→給地2。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょうだい【乳兄弟】‥キヤウ‥

肉親ではないが、同じ人の乳で育てられた者どうし。

ちぎょう‐だか【知行高】‥ギヤウ‥

知行の石高。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐でら【知行寺】‥ギヤウ‥

知行を持っている寺。寺領のある寺。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐とり【地形取】‥ギヤウ‥

城を築くのに、土居を設けず、自然の地形によって塀を設けたもの。

⇒ち‐ぎょう【地形】

ちぎょう‐とり【知行取】‥ギヤウ‥

武士が禄を知行で受けること。また、その人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】‥ギヤウ‥

徒らに知行を受けて、それだけの才能や功績のないものをののしっていう語。禄盗人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐もくろく【知行目録】‥ギヤウ‥

知行の対象となる村名とその石高を明細に書き付けた文書。宛行あておこない状に副えて交付された。知行付ちぎょうづけ。所付ところづけ。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐やく【知行役】‥ギヤウ‥

知行に応じて主君のために出す夫役・金穀。所領役。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐わり【知行割】‥ギヤウ‥

知行地を各人に割りあてること。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょく【地極】

地球の極地。地の果て。

ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】‥ワザハヒ

[呂氏春秋必己](池に投げこまれた宝珠をさがそうと池の水を干したため、池魚が死んだという故事から。一説に、城門の火事を消すため池の水を使い果たし、魚が全部死んだ故事(太平御覧)に基づくという)意外な災難にあうこと。まきぞえにあうこと。

⇒ち‐ぎょ【池魚】

ちきり【巾】

頭巾の類。孝徳紀「赤の―を前に垂れよ」

ちきり【榺・衽・千切】

①織機の部分品。経糸たていとを巻く中央がくびれた棒状のもの。緒巻。〈倭名類聚鈔14〉

②「ちきりじめ」の略。

⇒ちきり‐じめ【榺締】

ちきり【杠秤・扛秤】

(チギリとも)

⇒ちぎばかり

ち‐きり【血切】

(→)「ちぶり(血鰤)」に同じ。

ちぎり【契り】

①ちぎること。約束。契約。今昔物語集9「―を忘れざることを哀しび」

②前世からの因縁。ゆかり。竹取物語「昔の―ありけるによりなむ、この世界にはまうで来りける」

③男女が情を通ずること。夫婦の交わり。「―を結ぶ」

⇒契りを籠む

ち‐ぎり【乳切り・千切り】

①棒などを、地面から乳の高さまでの長さに切ること。

②乳切木ちぎりきの略。

⇒ちぎり‐き【乳切木】

ちぎり‐え【ちぎり絵】‥ヱ

ちぎった色紙を台紙に貼って描いた絵。

ちぎり‐き【乳切木】

両端を太く、中央を少し細くけずった棒。元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。ちぎり。好色五人女3「手毎に棒・―・手燭の用意して」。「争い果てての―」

⇒ち‐ぎり【乳切り・千切り】

ちきり‐こうぶり【幗】‥カウブリ

上代、老婦人が喪に際して髻もとどりの上を覆うのに用いた一種のかぶりもの。巾幗きんかく。〈倭名類聚鈔12〉

ちきり‐じめ【榺締】

木または石を接ぐため填うめ込むもの。両端が広く、中がくびれて狭い形状の木片または金属片。ちきり。

榺締

⇒ちきり【榺・衽・千切】

⇒ちきり【榺・衽・千切】

ち‐ぎ【乳木】

護摩ごまに焚く木。にゅうもく。

ち‐ぎ【地祇】

地の神。国土の神。くにつかみ。「天神―」↔天神

ち‐ぎ【遅疑】

疑い迷ってためらうこと。ぐずぐずして決行しないこと。

ちぎ【智顗】

中国の天台第3祖、実質的には開祖。慧思えしに師事し、のち天台山にこもって法華経の精神と竜樹の教学とを独自に体系づけ、隋の皇帝の帰依を得た。「法華文句」「法華玄義」「摩訶止観」の法華三大部など著作多数。天台大師。智者大師。(538〜597)

ちぎ‐しゅんじゅん【遅疑逡巡】

疑い迷って、なかなか決断を下さないこと。

ちき‐しょう【畜生】‥シヤウ

チクショウの転。

チキソトロピー【Thixotropie ドイツ】

〔化〕(ギリシア語で「触れる」意のthixisと「変化」の意のtropeとの合成語)ゲルが機械的衝動によって流動性のゾルに変わり、放置すると再びゲルにもどる現象。シキソトロピー。揺変性。

ちき‐なん【知己難】

知己にはめったにあいにくいこと。

ちぎ‐ばかり【杠秤・扛秤・杜斤】

近世、1貫目以上の重い物の目方を量るのに用いた大桿秤さおばかり。一説に、小秤にもいう。ちき。ちぎ。ちきり。ちぎり。

ちぎ‐ばこ【千木箱・千木筥】

東京の芝大神宮の祭礼(だらだら祭)で売る桧ひのき製の曲げ物の箱。外面に藤の花を描き、中に煎った大豆(古くは飴あめ)を2〜3粒入れてあり、千木と千着の音通から箪笥たんすの中に入れておくと着物がふえるといわれる。もと神社の千木の余材を用いたところからの名ともいう。千木櫃ちぎびつ。

千木箱

ち‐ぎ【乳木】

護摩ごまに焚く木。にゅうもく。

ち‐ぎ【地祇】

地の神。国土の神。くにつかみ。「天神―」↔天神

ち‐ぎ【遅疑】

疑い迷ってためらうこと。ぐずぐずして決行しないこと。

ちぎ【智顗】

中国の天台第3祖、実質的には開祖。慧思えしに師事し、のち天台山にこもって法華経の精神と竜樹の教学とを独自に体系づけ、隋の皇帝の帰依を得た。「法華文句」「法華玄義」「摩訶止観」の法華三大部など著作多数。天台大師。智者大師。(538〜597)

ちぎ‐しゅんじゅん【遅疑逡巡】

疑い迷って、なかなか決断を下さないこと。

ちき‐しょう【畜生】‥シヤウ

チクショウの転。

チキソトロピー【Thixotropie ドイツ】

〔化〕(ギリシア語で「触れる」意のthixisと「変化」の意のtropeとの合成語)ゲルが機械的衝動によって流動性のゾルに変わり、放置すると再びゲルにもどる現象。シキソトロピー。揺変性。

ちき‐なん【知己難】

知己にはめったにあいにくいこと。

ちぎ‐ばかり【杠秤・扛秤・杜斤】

近世、1貫目以上の重い物の目方を量るのに用いた大桿秤さおばかり。一説に、小秤にもいう。ちき。ちぎ。ちきり。ちぎり。

ちぎ‐ばこ【千木箱・千木筥】

東京の芝大神宮の祭礼(だらだら祭)で売る桧ひのき製の曲げ物の箱。外面に藤の花を描き、中に煎った大豆(古くは飴あめ)を2〜3粒入れてあり、千木と千着の音通から箪笥たんすの中に入れておくと着物がふえるといわれる。もと神社の千木の余材を用いたところからの名ともいう。千木櫃ちぎびつ。

千木箱

ちぎ‐びつ【千木櫃】

(→)千木箱ちぎばこに同じ。

ち‐きゅう【地久】‥キウ

①大地がいつまでもかわらないであること。「天長―」

②雅楽の高麗楽こまがく、高麗双調こまそうじょうの曲。四人舞。赤色の鼻高の仮面を用いる。円地楽。円池楽。

⇒ちきゅう‐せつ【地久節】

ち‐きゅう【地球】‥キウ

(earth)われわれ人類の住んでいる天体。太陽系の惑星の一つ。形はほぼ回転楕円体で、赤道半径は6378キロメートル、極半径は6357キロメートル。太陽からの距離は平均1億4960万キロメートルで、365日強で太陽を1周し、24時間で1自転する。地殻・マントル・核の3部分から成り、平均密度は1立方センチメートル当り5.52グラム。表面は大気によって囲まれる。

地球

撮影:NASA

ちぎ‐びつ【千木櫃】

(→)千木箱ちぎばこに同じ。

ち‐きゅう【地久】‥キウ

①大地がいつまでもかわらないであること。「天長―」

②雅楽の高麗楽こまがく、高麗双調こまそうじょうの曲。四人舞。赤色の鼻高の仮面を用いる。円地楽。円池楽。

⇒ちきゅう‐せつ【地久節】

ち‐きゅう【地球】‥キウ

(earth)われわれ人類の住んでいる天体。太陽系の惑星の一つ。形はほぼ回転楕円体で、赤道半径は6378キロメートル、極半径は6357キロメートル。太陽からの距離は平均1億4960万キロメートルで、365日強で太陽を1周し、24時間で1自転する。地殻・マントル・核の3部分から成り、平均密度は1立方センチメートル当り5.52グラム。表面は大気によって囲まれる。

地球

撮影:NASA

⇒ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】

⇒ちきゅう‐かがく【地球化学】

⇒ちきゅう‐かがく【地球科学】

⇒ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】

⇒ちきゅう‐かん【地球観】

⇒ちきゅう‐かんきょう【地球環境】

⇒ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】

⇒ちきゅう‐ぎ【地球儀】

⇒ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】

⇒ちきゅう‐サミット【地球サミット】

⇒ちきゅう‐じき【地球磁気】

⇒ちきゅう‐じば【地球磁場】

⇒ちきゅう‐しょう【地球照】

⇒ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】

⇒ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】

⇒ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】

⇒ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】

⇒ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】

⇒ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】

⇒ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ

(→)陰阜いんぷに同じ。

ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】‥キウヲン‥クワ

化石燃料の消費で生ずる二酸化炭素などの温室効果によって、地球全体の平均気温が上昇する現象。気候変動や極地の氷の溶出による海水位の上昇などをひき起こす。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球化学】‥キウクワ‥

地球や惑星を化学的に研究する化学または地球科学の一部門。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球科学】‥キウクワ‥

地球、特にその固体部分を研究する自然科学。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】‥キウ‥

太陽系の8惑星のうち、水星・金星・地球・火星の4惑星をいう。これらはいずれも他の惑星とくらべて、形が小さく、密度と自転周期が大きい。↔木星型惑星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かん【地球観】‥キウクワン

地球についての考え方。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんきょう【地球環境】‥キウクワンキヤウ

地球の表層、特に生物圏に関わる大気と海洋の環境。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】‥キウクワン‥ヱイ‥

地球表面で反射される太陽光や地球表面から放射される電磁波を検知し、陸域・海域・大気の状態を観測するための人工衛星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぎ【地球儀】‥キウ‥

地球をかたどった小模型。表面に海陸や経緯度などを描いた球で、両極を通る軸を中心に回転し、この軸に23.5度の傾斜を与える。水平に黄道環を付したものもある。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】‥キウ‥バウ‥

(near-Earth object)地球に接近し、衝突する可能性のある小惑星や彗星などの天体。NEO

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐サミット【地球サミット】‥キウ‥

(United Nations Conference on Environment and Development; UNCED)「環境と開発に関する国連会議」の通称。1992年にリオ‐デ‐ジャネイロで開かれ、気候変動枠組条約や行動計画「アジェンダ21」などを採択。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じき【地球磁気】‥キウ‥

(→)地磁気に同じ。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じば【地球磁場】‥キウ‥

地磁気によって生じる地球の磁場。このため磁針が南北を指す。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐しょう【地球照】‥キウセウ

新月の際、地球から反射した太陽光が、月の暗黒面を薄明るく照らすもの。地球の照返し。地球回照光。地光。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐せつ【地久節】‥キウ‥

[老子第7章「天長地久」]皇后の誕生日の旧称。1874年(明治7)制定。樋口一葉、みづの上日記「安井木村の両君は―の会ありて得も参られず」

⇒ち‐きゅう【地久】

ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】‥キウ‥

地球の測地のために国際的に取り決められた座標系。地球を、1979年に国際測地学協会等が採択した形状の楕円体(GRS80楕円体)とみなし、その重心を原点とする。国際地球基準座標系(ITRF)。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】‥キウ‥ヱン‥

地球の真の形(ジオイド)に最も近似した回転楕円体。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】‥キウテウ‥

月や太陽の引力により固体地球全体が弾性変形する現象。原因は海水の潮汐と同じであるが現象はより小さい。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】‥キウ‥

地球物理学の一分野。地球や惑星に関する電気・磁気・電磁気的現象を研究する科学。固体地球について地磁気・地電流などを扱うほか、電離層など超高層大気および惑星間空間も扱う。地球電気磁気学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】‥キウ‥

地球全体と、その各部分の物理的性質を論じ、これに関連して起こる物理的現象を研究する学問。地震学・気象学・海洋学・地球電磁気学など。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】‥キウハウ‥

地球が宇宙に放射する赤外線。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】‥キウ‥クワ‥

地球をはじめとする太陽系の惑星や衛星について研究する自然科学の一分野。

⇒ち‐きゅう【地球】

ち‐ぎょ【池魚】

池にすむ魚。

⇒ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】

ち‐ぎょ【稚魚】

卵からかえって間もない魚。

ち‐きょう【地峡】‥ケフ

(isthmus)二つの陸地を結びつける、くびれて細くなっている陸地部。パナマ地峡・コリント地峡の類。地頸。→海峡

ち‐きょう【地境】‥キヤウ

土地のさかい。じざかい。

ち‐ぎょう【地形】‥ギヤウ

土地の形。土地のさま。ちけい。じぎょう。

⇒ちぎょう‐とり【地形取】

ち‐ぎょう【知行】‥ギヤウ

①職務を執行すること。

②土地を支配すること。治めること。

③中世・近世、上位者から与えられた所職や所領を支配すること。また、家臣に恩給された領地。栂尾明恵上人遺訓「寺領を―し」→一円知行。

④⇒ちこう。

⇒ちぎょう‐あらそい【知行争い】

⇒ちぎょう‐がさ【知行嵩】

⇒ちぎょう‐こく【知行国】

⇒ちぎょう‐ざと【知行里】

⇒ちぎょう‐しょ【知行所】

⇒ちぎょう‐だか【知行高】

⇒ちぎょう‐でら【知行寺】

⇒ちぎょう‐とり【知行取】

⇒ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】

⇒ちぎょう‐もくろく【知行目録】

⇒ちぎょう‐やく【知行役】

⇒ちぎょう‐わり【知行割】

ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ

知ってさとること。

ち‐ぎょう【智行】‥ギヤウ

智慧と修行。智慧と徳行。太平記2「―兼備の誉」

ちぎょう‐あらそい【知行争い】‥ギヤウアラソヒ

知行を争い取ること。天草本伊曾保物語「かひると鼠ある池の―で、矛盾に及うだ」

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐がさ【知行嵩】‥ギヤウ‥

他の仲間より知行高の多いこと。また、その人。〈日葡辞書〉

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐こく【知行国】‥ギヤウ‥

特定の皇族・公卿・寺社などに或る国の国務執行権を与え、その国の収益を得させる制度。知行国主(知行主)は多く遥授ようじゅ。院政期に発達した。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ざと【知行里】‥ギヤウ‥

①知行している土地。領している村里。

②僧家で、寺領・檀家のこと。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐しょ【知行所】‥ギヤウ‥

江戸幕府の旗本が知行として給与された土地の称。→領分3→給地2。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょうだい【乳兄弟】‥キヤウ‥

肉親ではないが、同じ人の乳で育てられた者どうし。

ちぎょう‐だか【知行高】‥ギヤウ‥

知行の石高。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐でら【知行寺】‥ギヤウ‥

知行を持っている寺。寺領のある寺。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐とり【地形取】‥ギヤウ‥

城を築くのに、土居を設けず、自然の地形によって塀を設けたもの。

⇒ち‐ぎょう【地形】

ちぎょう‐とり【知行取】‥ギヤウ‥

武士が禄を知行で受けること。また、その人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】‥ギヤウ‥

徒らに知行を受けて、それだけの才能や功績のないものをののしっていう語。禄盗人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐もくろく【知行目録】‥ギヤウ‥

知行の対象となる村名とその石高を明細に書き付けた文書。宛行あておこない状に副えて交付された。知行付ちぎょうづけ。所付ところづけ。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐やく【知行役】‥ギヤウ‥

知行に応じて主君のために出す夫役・金穀。所領役。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐わり【知行割】‥ギヤウ‥

知行地を各人に割りあてること。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょく【地極】

地球の極地。地の果て。

ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】‥ワザハヒ

[呂氏春秋必己](池に投げこまれた宝珠をさがそうと池の水を干したため、池魚が死んだという故事から。一説に、城門の火事を消すため池の水を使い果たし、魚が全部死んだ故事(太平御覧)に基づくという)意外な災難にあうこと。まきぞえにあうこと。

⇒ち‐ぎょ【池魚】

ちきり【巾】

頭巾の類。孝徳紀「赤の―を前に垂れよ」

ちきり【榺・衽・千切】

①織機の部分品。経糸たていとを巻く中央がくびれた棒状のもの。緒巻。〈倭名類聚鈔14〉

②「ちきりじめ」の略。

⇒ちきり‐じめ【榺締】

ちきり【杠秤・扛秤】

(チギリとも)

⇒ちぎばかり

ち‐きり【血切】

(→)「ちぶり(血鰤)」に同じ。

ちぎり【契り】

①ちぎること。約束。契約。今昔物語集9「―を忘れざることを哀しび」

②前世からの因縁。ゆかり。竹取物語「昔の―ありけるによりなむ、この世界にはまうで来りける」

③男女が情を通ずること。夫婦の交わり。「―を結ぶ」

⇒契りを籠む

ち‐ぎり【乳切り・千切り】

①棒などを、地面から乳の高さまでの長さに切ること。

②乳切木ちぎりきの略。

⇒ちぎり‐き【乳切木】

ちぎり‐え【ちぎり絵】‥ヱ

ちぎった色紙を台紙に貼って描いた絵。

ちぎり‐き【乳切木】

両端を太く、中央を少し細くけずった棒。元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。ちぎり。好色五人女3「手毎に棒・―・手燭の用意して」。「争い果てての―」

⇒ち‐ぎり【乳切り・千切り】

ちきり‐こうぶり【幗】‥カウブリ

上代、老婦人が喪に際して髻もとどりの上を覆うのに用いた一種のかぶりもの。巾幗きんかく。〈倭名類聚鈔12〉

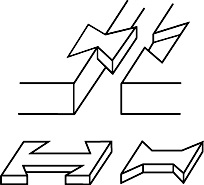

ちきり‐じめ【榺締】

木または石を接ぐため填うめ込むもの。両端が広く、中がくびれて狭い形状の木片または金属片。ちきり。

榺締

⇒ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】

⇒ちきゅう‐かがく【地球化学】

⇒ちきゅう‐かがく【地球科学】

⇒ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】

⇒ちきゅう‐かん【地球観】

⇒ちきゅう‐かんきょう【地球環境】

⇒ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】

⇒ちきゅう‐ぎ【地球儀】

⇒ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】

⇒ちきゅう‐サミット【地球サミット】

⇒ちきゅう‐じき【地球磁気】

⇒ちきゅう‐じば【地球磁場】

⇒ちきゅう‐しょう【地球照】

⇒ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】

⇒ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】

⇒ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】

⇒ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】

⇒ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】

⇒ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】

⇒ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】

ち‐きゅう【恥丘】‥キウ

(→)陰阜いんぷに同じ。

ちきゅう‐おんだん‐か【地球温暖化】‥キウヲン‥クワ

化石燃料の消費で生ずる二酸化炭素などの温室効果によって、地球全体の平均気温が上昇する現象。気候変動や極地の氷の溶出による海水位の上昇などをひき起こす。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球化学】‥キウクワ‥

地球や惑星を化学的に研究する化学または地球科学の一部門。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かがく【地球科学】‥キウクワ‥

地球、特にその固体部分を研究する自然科学。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅうがた‐わくせい【地球型惑星】‥キウ‥

太陽系の8惑星のうち、水星・金星・地球・火星の4惑星をいう。これらはいずれも他の惑星とくらべて、形が小さく、密度と自転周期が大きい。↔木星型惑星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かん【地球観】‥キウクワン

地球についての考え方。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんきょう【地球環境】‥キウクワンキヤウ

地球の表層、特に生物圏に関わる大気と海洋の環境。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐かんそく‐えいせい【地球観測衛星】‥キウクワン‥ヱイ‥

地球表面で反射される太陽光や地球表面から放射される電磁波を検知し、陸域・海域・大気の状態を観測するための人工衛星。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぎ【地球儀】‥キウ‥

地球をかたどった小模型。表面に海陸や経緯度などを描いた球で、両極を通る軸を中心に回転し、この軸に23.5度の傾斜を与える。水平に黄道環を付したものもある。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐きんぼう‐てんたい【地球近傍天体】‥キウ‥バウ‥

(near-Earth object)地球に接近し、衝突する可能性のある小惑星や彗星などの天体。NEO

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐サミット【地球サミット】‥キウ‥

(United Nations Conference on Environment and Development; UNCED)「環境と開発に関する国連会議」の通称。1992年にリオ‐デ‐ジャネイロで開かれ、気候変動枠組条約や行動計画「アジェンダ21」などを採択。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じき【地球磁気】‥キウ‥

(→)地磁気に同じ。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐じば【地球磁場】‥キウ‥

地磁気によって生じる地球の磁場。このため磁針が南北を指す。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐しょう【地球照】‥キウセウ

新月の際、地球から反射した太陽光が、月の暗黒面を薄明るく照らすもの。地球の照返し。地球回照光。地光。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐せつ【地久節】‥キウ‥

[老子第7章「天長地久」]皇后の誕生日の旧称。1874年(明治7)制定。樋口一葉、みづの上日記「安井木村の両君は―の会ありて得も参られず」

⇒ち‐きゅう【地久】

ちきゅう‐そくちけい【地球測地系】‥キウ‥

地球の測地のために国際的に取り決められた座標系。地球を、1979年に国際測地学協会等が採択した形状の楕円体(GRS80楕円体)とみなし、その重心を原点とする。国際地球基準座標系(ITRF)。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐だえんたい【地球楕円体】‥キウ‥ヱン‥

地球の真の形(ジオイド)に最も近似した回転楕円体。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ちょうせき【地球潮汐】‥キウテウ‥

月や太陽の引力により固体地球全体が弾性変形する現象。原因は海水の潮汐と同じであるが現象はより小さい。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐でんじき‐がく【地球電磁気学】‥キウ‥

地球物理学の一分野。地球や惑星に関する電気・磁気・電磁気的現象を研究する科学。固体地球について地磁気・地電流などを扱うほか、電離層など超高層大気および惑星間空間も扱う。地球電気磁気学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ぶつりがく【地球物理学】‥キウ‥

地球全体と、その各部分の物理的性質を論じ、これに関連して起こる物理的現象を研究する学問。地震学・気象学・海洋学・地球電磁気学など。→地学。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐ほうしゃ【地球放射】‥キウハウ‥

地球が宇宙に放射する赤外線。

⇒ち‐きゅう【地球】

ちきゅう‐わくせい‐かがく【地球惑星科学】‥キウ‥クワ‥

地球をはじめとする太陽系の惑星や衛星について研究する自然科学の一分野。

⇒ち‐きゅう【地球】

ち‐ぎょ【池魚】

池にすむ魚。

⇒ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】

ち‐ぎょ【稚魚】

卵からかえって間もない魚。

ち‐きょう【地峡】‥ケフ

(isthmus)二つの陸地を結びつける、くびれて細くなっている陸地部。パナマ地峡・コリント地峡の類。地頸。→海峡

ち‐きょう【地境】‥キヤウ

土地のさかい。じざかい。

ち‐ぎょう【地形】‥ギヤウ

土地の形。土地のさま。ちけい。じぎょう。

⇒ちぎょう‐とり【地形取】

ち‐ぎょう【知行】‥ギヤウ

①職務を執行すること。

②土地を支配すること。治めること。

③中世・近世、上位者から与えられた所職や所領を支配すること。また、家臣に恩給された領地。栂尾明恵上人遺訓「寺領を―し」→一円知行。

④⇒ちこう。

⇒ちぎょう‐あらそい【知行争い】

⇒ちぎょう‐がさ【知行嵩】

⇒ちぎょう‐こく【知行国】

⇒ちぎょう‐ざと【知行里】

⇒ちぎょう‐しょ【知行所】

⇒ちぎょう‐だか【知行高】

⇒ちぎょう‐でら【知行寺】

⇒ちぎょう‐とり【知行取】

⇒ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】

⇒ちぎょう‐もくろく【知行目録】

⇒ちぎょう‐やく【知行役】

⇒ちぎょう‐わり【知行割】

ち‐ぎょう【知暁】‥ゲウ

知ってさとること。

ち‐ぎょう【智行】‥ギヤウ

智慧と修行。智慧と徳行。太平記2「―兼備の誉」

ちぎょう‐あらそい【知行争い】‥ギヤウアラソヒ

知行を争い取ること。天草本伊曾保物語「かひると鼠ある池の―で、矛盾に及うだ」

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐がさ【知行嵩】‥ギヤウ‥

他の仲間より知行高の多いこと。また、その人。〈日葡辞書〉

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐こく【知行国】‥ギヤウ‥

特定の皇族・公卿・寺社などに或る国の国務執行権を与え、その国の収益を得させる制度。知行国主(知行主)は多く遥授ようじゅ。院政期に発達した。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ざと【知行里】‥ギヤウ‥

①知行している土地。領している村里。

②僧家で、寺領・檀家のこと。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐しょ【知行所】‥ギヤウ‥

江戸幕府の旗本が知行として給与された土地の称。→領分3→給地2。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょうだい【乳兄弟】‥キヤウ‥

肉親ではないが、同じ人の乳で育てられた者どうし。

ちぎょう‐だか【知行高】‥ギヤウ‥

知行の石高。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐でら【知行寺】‥ギヤウ‥

知行を持っている寺。寺領のある寺。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐とり【地形取】‥ギヤウ‥

城を築くのに、土居を設けず、自然の地形によって塀を設けたもの。

⇒ち‐ぎょう【地形】

ちぎょう‐とり【知行取】‥ギヤウ‥

武士が禄を知行で受けること。また、その人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐ぬすびと【知行盗人】‥ギヤウ‥

徒らに知行を受けて、それだけの才能や功績のないものをののしっていう語。禄盗人。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐もくろく【知行目録】‥ギヤウ‥

知行の対象となる村名とその石高を明細に書き付けた文書。宛行あておこない状に副えて交付された。知行付ちぎょうづけ。所付ところづけ。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐やく【知行役】‥ギヤウ‥

知行に応じて主君のために出す夫役・金穀。所領役。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ちぎょう‐わり【知行割】‥ギヤウ‥

知行地を各人に割りあてること。

⇒ち‐ぎょう【知行】

ち‐きょく【地極】

地球の極地。地の果て。

ちぎょ‐の‐わざわい【池魚の殃】‥ワザハヒ

[呂氏春秋必己](池に投げこまれた宝珠をさがそうと池の水を干したため、池魚が死んだという故事から。一説に、城門の火事を消すため池の水を使い果たし、魚が全部死んだ故事(太平御覧)に基づくという)意外な災難にあうこと。まきぞえにあうこと。

⇒ち‐ぎょ【池魚】

ちきり【巾】

頭巾の類。孝徳紀「赤の―を前に垂れよ」

ちきり【榺・衽・千切】

①織機の部分品。経糸たていとを巻く中央がくびれた棒状のもの。緒巻。〈倭名類聚鈔14〉

②「ちきりじめ」の略。

⇒ちきり‐じめ【榺締】

ちきり【杠秤・扛秤】

(チギリとも)

⇒ちぎばかり

ち‐きり【血切】

(→)「ちぶり(血鰤)」に同じ。

ちぎり【契り】

①ちぎること。約束。契約。今昔物語集9「―を忘れざることを哀しび」

②前世からの因縁。ゆかり。竹取物語「昔の―ありけるによりなむ、この世界にはまうで来りける」

③男女が情を通ずること。夫婦の交わり。「―を結ぶ」

⇒契りを籠む

ち‐ぎり【乳切り・千切り】

①棒などを、地面から乳の高さまでの長さに切ること。

②乳切木ちぎりきの略。

⇒ちぎり‐き【乳切木】

ちぎり‐え【ちぎり絵】‥ヱ

ちぎった色紙を台紙に貼って描いた絵。

ちぎり‐き【乳切木】

両端を太く、中央を少し細くけずった棒。元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。ちぎり。好色五人女3「手毎に棒・―・手燭の用意して」。「争い果てての―」

⇒ち‐ぎり【乳切り・千切り】

ちきり‐こうぶり【幗】‥カウブリ

上代、老婦人が喪に際して髻もとどりの上を覆うのに用いた一種のかぶりもの。巾幗きんかく。〈倭名類聚鈔12〉

ちきり‐じめ【榺締】

木または石を接ぐため填うめ込むもの。両端が広く、中がくびれて狭い形状の木片または金属片。ちきり。

榺締

⇒ちきり【榺・衽・千切】

⇒ちきり【榺・衽・千切】

広辞苑 ページ 12580 での【○力を立つ】単語。