複数辞典一括検索+![]()

![]()

○月の前の灯つきのまえのともしび🔗⭐🔉

○月の前の灯つきのまえのともしび

けおされて、見る影もないもののたとえ。

⇒つき【月】

つき‐の‐まゆ【月の眉】

(形が人の眉に似ているからいう)三日月みかづきの異称。元永二年七月内大臣殿歌合「―峰に近づく夕まぐれ」

つき‐のみ【突鑿】

首と柄が長い、柄を手で押して使う仕上げ用の鑿。さすのみ。

突鑿

提供:竹中大工道具館

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

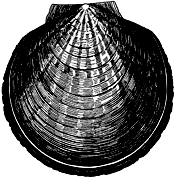

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

つき‐の‐みやこ【月の都】

(唐の玄宗が月宮に遊んだという故事による)

①月の中にあるという宮殿。月宮殿。竹取物語「―の人なり」

②帝都の美称。源氏物語須磨「見る程ぞしばし慰むめぐりあはむ―は遥かなれども」

つき‐の‐めぐり【月の回り】

月経のこと。

つき‐の‐もの【月の物】

月経のこと。

つぎ‐の‐もの【次の者】

第二流の者。身分の低い者。義経記7「きやつは同じ―ながらも情ある者かな」

つきのゆくえ【月のゆくへ】‥ヘ

歴史物語。荒木田麗女作。2巻。1771年(明和8)成る。老翁の物語に仮託して高倉・安徳天皇時代のことを記す。

つき‐の‐わ【月の輪】

①月。げつりん。後拾遺和歌集釈教「―に心をかけし夕べより」

②満月にかたどった円い形。蜻蛉日記上「御車の―のほどの日にあたりて見えつるは」

③袈裟けさの胸のあたりにつける象牙製などの環。

④藁を円形につかねて作った釜敷。

⑤ツキノワグマの喉の下にある三日月形の白斑。

⑥刀の切先きっさきにある半月形の割れ。

⑦円形または半月形の釣花器。

⇒つきのわ‐ぐま【月輪熊】

つきのわ‐かんぱく【月輪関白】‥クワン‥

(京都東山の月輪に山荘を営んだからいう)九条兼実かねざねの異称。

つきのわ‐ぐま【月輪熊】

クマ科の一種。体長約1.5メートル。全身光沢のある真黒色、喉の下に三日月形の白斑がある。アジアに分布し、日本では本州・四国・九州の山にすむ。冬は穴に入って冬ごもりする。母子以外は単独で生活。雑食性。胆嚢は熊胆くまのいといって薬用。〈[季]冬〉

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

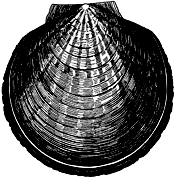

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐の‐わ【月の輪】

つき‐ば【着場・付場】

①舟などのつくところ。「ふな―」

②川魚の産卵する場所。つけ場。

つぎ‐は【継ぎ端】

話などを言いつぐべききっかけ。つぎほ。

つぎ‐ば【継場】

人馬の継立つぎたてをする所。問屋場。宿場。宿駅。

つぎ‐ば【継ぎ歯】

①歯のわるくなった部分を削りとり、人造の歯を継ぎ足すこと。また、その継ぎ足した歯。

②下駄の台に歯を継ぎ足すこと。また、歯のすりへった部分に新しく継ぎ足すこと。

つき‐ばえ【月映え】

月光に照らされて美しくはえること。源氏物語竹河「闇はあやなきを―今少し心ことなりと」

つぎ‐はぎ【継ぎ接ぎ】

継ぎ合わせたり、はぎ合わせたりすること。つぎをあてること。「―をした服」「―だらけの論文」

つぎ‐はし【継橋】

所々に柱を立て、上に板をつぎ渡し、いくつも橋をつぎ足したように見える橋。万葉集4「真野の浦の淀の―」

つぎ‐ばしご【継梯子】

継ぎ合わせて長くできるようにした梯子。

つき‐はじめ【月初め】

月の初め。また、そのころ。つきがしら。↔月末つきずえ

つぎ‐ばしら【継柱】

つぎ足した柱。〈日葡辞書〉

つぎ‐はず【継筈】

「矢筈やはず」参照。

つき‐ばた【月機】

月ぎめで織った機織物。狂言、吃り「今まで織つた、―日ばたの算用せい」

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐はな【月花】

①月と花。また、それらを代表とするもの。

②非常に賞翫しょうがん・寵愛するもののたとえ。

つき‐ばな【洟】

はなしる。はなみず。能因本枕草子きたなげなるもの「白き―」

つき‐はな・す【突き放す】

〔他五〕

①突いてはなれさす。つきとばす。

②頼って来る者を相手にしない。関係を絶って世話をしない。見すてる。「親類からも―・される」

③距離をおいて考える。感情をまじえず扱う。「―・した見方をする」

つぎ‐はなだ【次縹】

染色の名。藍あいで染めたもの。うすはなだよりは濃い。

つき‐は・む【突き食む】

〔他四〕

ついばむ。〈日本霊異記上訓釈〉

つき‐ばらい【月払い】‥バラヒ

月ごとに支払うこと。

つき‐は・る【付き張る】

〔自四〕

つきっきりで見張っている。常に付き添っている。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と見据ゑたら、なぜ―・つてもゐもせいで」

つき‐ばん【月番】

1カ月ずつ受持を定めて交替して勤務すること。また、その人。月当番。→年番ねんばん

つき‐ひ【月日】

①月と太陽。万葉集13「天なるや―の如く」

②暦の上での月と日。また、時間の経過。時日。「―のたつのは早いもの」「静かに―を送る」

⇒つきひ‐がい【月日貝・海鏡】

⇒つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

⇒つきひ‐の‐やま【月日山】

つきひ‐がい【月日貝・海鏡】‥ガヒ

イタヤガイ科の二枚貝。殻径約12センチメートルの円形で、小さい両耳がある。右殻は淡黄白色、左殻は濃赤色、これを月と太陽になぞらえてこの名がある。房総半島以南の浅海の海底にすみ、貝柱は食用、貝殻は貝細工に利用する。

つきひがい

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びきゃく【継飛脚】

江戸幕府が各宿駅に配置して公用の信書・貨物を継送させた飛脚。↔通し飛脚

つき‐ひざ【突き膝】

腰をおとし、両膝と爪先で体を支えている姿勢。

つき‐びたい【月額】‥ビタヒ

①馬の額の上に白斑のあるもの。ほしづき。夫木和歌抄27「―なる駒にまかせて」

②さかやき。月代つきしろ。

つき‐ひと【月人】

月の異称。月人男つきひとおとこ。万葉集10「―の楓かつらの枝の色づく見れば」

⇒つきひと‐おとこ【月人男】

つき‐びと【付人】

付き添って世話をする人。特に、芸能人・力士などの身の回りの世話をする人。つきそい。つけびと。人情本、春色辰巳園「また―のあふりから」

つき‐びと【憑き人】

もののけ・狐などにつかれた人。枕草子一本23「わび泣いたる様の心苦しげなるを、―の知り人どもなどはらうたく思ひ」

つきひと‐おとこ【月人男】‥ヲトコ

月の異称。月人。万葉集10「仰ぎて待たむ―」

⇒つき‐ひと【月人】

つきひ‐の‐ねずみ【月日の鼠】

(→)「つきのねずみ」に同じ。源平盛衰記48「―の口騒がしき観を凝しつつ」

⇒つき‐ひ【月日】

つきひ‐の‐やま【月日山】

(→)「標ひょうの山」に同じ。相撲の節会すまいのせちえなどにも設ける。栄華物語きるはわびしとなげく女房「大嘗会、例の―引き」

⇒つき‐ひ【月日】

つぎ‐びわ【継琵琶】‥ビハ

使用しない時は柄を取りはずしてしまっておけるように作った琵琶。方丈記「いはゆる折り琴―、これなり」

つき‐ふ【月賦】

げっぷ。つきわり。〈和英語林集成初版〉

つぎ‐ふ【継ぎ歩】

将棋の一戦法。相手の歩先に歩を打ち、相手に取らせたあと、さらにその前に歩を打って取らせるもの。相手の陣型を浮かせ、乱す効果をねらう。

つき‐ふさがり【月塞がり】

陰陽道おんようどうで、正月・5月・9月は北方、2月・6月・10月は東方、3月・7月・11月は南方、4月・8月・12月は西方を忌むこと。

つぎ‐ぶし【継節・次節】

元禄時代、江戸吉原で流行した小唄の節。継歌。次歌。

つき‐ぶそく【月不足】

(→)「つきたらず」に同じ。

つきふ‐づめ【突歩詰め】

将棋で、盤上の歩を突き進めて相手の王将を詰めること。→打歩うちふ詰め

つき‐べつ【月別】

月によって区分すること。月ごと。「―会計」

つき‐べり【搗き減り・舂き減り】

米などを搗いて枡目ますめのへること。

つき‐へん【月偏】

漢字の偏の一つ。「朦」「朧」などの偏の「月」の称。本来「腸」「肥」などの偏の「月にくづき」とは異なるが、新字体では区別しない。

つぎ‐ほ【接ぎ穂】

(ツギボとも)

①接木つぎきをする時、台木だいぎにつぐべき枝や芽。義枝ぎし。〈[季]春〉

②途切れた話をつなぐきっかけ。夏目漱石、道草「話の―がなくなつて、手持無沙汰で仕方なくなつた時」

つき‐ほし‐ひ【月星日】

①月と星と日。三光。

②ウグイスなどの鳴き声。犬子集えのこしゅう「鶯は―をやかぞへうた」

つき‐まいり【月参り】‥マヰリ

(→)「月詣もうで」に同じ。

つき‐ま・ぜる【搗き交ぜる】

〔他下一〕[文]つきま・ず(下二)

①杵きねなどでついてまぜる。

②異質なものをまぜあわせる。

つき‐またがり【月跨り】

その月から翌月にかかること。2カ月にわたること。つきまたげ。つきまたぎ。

つき‐またげ【月跨げ】

(→)「つきまたがり」に同じ。

つき‐まち【月待】

月の13日・17日・23日などの夜に、月の出るのを待って供物を供え、飲食を共にすること。講の組織になっていることが多い。→日待

つぎ‐まつ【接松】

〔植〕スギナの別称。

つぎ‐まつ【継松・続松】

⇒ついまつ。今鏡「―取り出して、さらに火ともして見ければ」

つき‐まつわ・る【付き纏わる】‥マツハル

〔自五〕

離れないようにからみつく。まつわりつく。浄瑠璃、心中天の網島「二人の魂―・り、地獄へも極楽へも連立つて下さんせ」

つき‐まと・う【付き纏う】‥マトフ

〔自五〕

常につき従って離れない。うるさくついてまわる。「不良に―・われる」「学歴が―・う社会」

つき‐まわ・す【築き回す】‥マハス

〔他四〕

築いてまわりを囲む。築き巡らす。宇治拾遺物語6「白く高き築地を―・して」

つき‐まわり【月回り】‥マハリ

①月ごとのまわり番。

②めぐり来るその月の吉凶。その月のめぐりあわせ。

つき‐み【月見】

①月をながめ観賞すること。特に陰暦八月十五夜および九月十三夜の月を賞すること。観月。〈[季]秋〉。「―の宴」

②(その夜、月に供えた饅頭まんじゅうの一つに穴をあけ、月をのぞいたことから)女子の鬢除びんそぎの祝い、または男子の袖止めの祝いの称。大抵16歳の6月16日に行う。

③卵黄を月に見立てた料理。

⇒つきみ‐ぐさ【月見草】

⇒つきみ‐ざけ【月見酒】

⇒つきみ‐そう【月見草】

⇒つきみ‐そば【月見蕎麦】

⇒つきみ‐だんご【月見団子】

⇒つきみ‐づき【月見月】

⇒つきみ‐の‐えん【月見の宴】

つきみ‐ぐさ【月見草】

①(→)「つきみそう」に同じ。

②萩の異称。(藻塩草)

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐ざけ【月見酒】

月を観賞しながら酒を飲むこと。また、その酒。

⇒つき‐み【月見】

つきみざとう【月見座頭】

狂言。座頭が月夜に虫の声なりとも聞こうと野に出て、出会った男と酒を酌み歌い舞うが、別れた後男に突き倒されて悲しむ。

つきみず‐づき【月見ず月】

(さみだれで月が見えないからいう)陰暦5月の異称。

つきみ‐そう【月見草】‥サウ

①アカバナ科の越年草。北アメリカ原産。茎の高さは約60センチメートル。初夏、大形4弁の白花を日暮れから開花し、翌日の日中にしぼむと紅色となる。花後倒卵形の蒴果さくかを結ぶ。観賞用に栽培。つきみぐさ。

つきみそう

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

②オオマツヨイグサなどマツヨイグサ類の植物の誤称。〈[季]夏〉

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐そば【月見蕎麦】

熱い蕎麦に鶏卵を落としたもの。黄身を月に、白身を雲に見立てていう。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐だんご【月見団子】

八月十五夜と九月十三夜の明月にそなえる団子。

⇒つき‐み【月見】

つきみ‐づき【月見月】

陰暦8月の異称。

⇒つき‐み【月見】

広辞苑 ページ 13096 での【○月の前の灯】単語。