複数辞典一括検索+![]()

![]()

○問い声よければ答え声よいといごえよければいらえごえよい🔗⭐🔉

○問い声よければ答え声よいといごえよければいらえごえよい

相手の気持はこちら次第の意。狂言、入間川「―と云ふが」

⇒とい‐ごえ【問い声】

とい‐ごと【問い言】トヒ‥

問いかけることば。伊勢物語「―しける女のもとに」

とい‐さ・く【問ひ放く】トヒ‥

〔自下二〕

(「さく」は距離をへだてる意)問いやる。質問する。万葉集3「人言をよしと聞して―・くる親族うがら兄弟はらから無き国に渡り来まして」

と‐いし【砥石】

刃物・石材などを研ぎ磨く石。質によって荒砥・中砥・仕上砥の別がある。砂岩・粘板岩などの天然砥石と、金剛砂などを固めて作る人造砥石がある。砥。砥礪しれい。

砥石(左から荒砥、中砥、仕上砥)

提供:竹中大工道具館

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

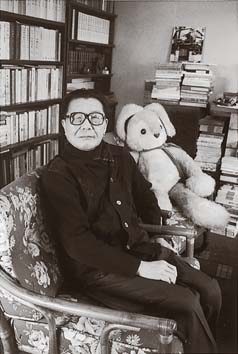

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

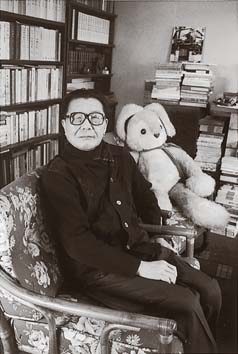

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

広辞苑 ページ 13761 での【○問い声よければ答え声よい】単語。