複数辞典一括検索+![]()

![]()

○問屋長者に似るといやちょうじゃににる🔗⭐🔉

○問屋長者に似るといやちょうじゃににる

問屋は商売がはなやかで裕福なように見えるが、その実、内証は苦しい世渡りをしている。日本永代蔵2「問屋長者に似て、いづくに内証あぶなかりしは」

⇒とい‐や【問屋】

といや‐づき【問屋着き】トヒ‥

①問屋に貨物が到着すること。世間胸算用5「毎日数万駄の―」

②商人が貨物とともに問屋に落ち着くこと。

⇒とい‐や【問屋】

といや‐ば【問屋場】トヒ‥

江戸時代、街道の宿駅で、人馬の継立つぎたてなどの事務を行なった所。駅亭。

⇒とい‐や【問屋】

といや‐まち【問屋町】トヒ‥

問屋の続いている町。西鶴織留5「この所の―より」

⇒とい‐や【問屋】

ドイリー【doily】

(創案者、ロンドンの織物商人Doileyの名に由来。本来はフィンガー‐ボールの下敷き)卓上で用いる小形の敷物ナプキン。刺繍、レース編みなどで飾る。

ドイル【Arthur Conan Doyle】

イギリスの小説家。私立探偵シャーロック=ホームズの活躍する一連の推理小説で著名。歴史小説やSFも書いた。のち、心霊術に染まる。(1859〜1930)

トイレ

トイレット‐ルームの略。

トイレット【toilet】

①化粧。

②トイレット‐ルームの略。

⇒トイレット‐ペーパー【toilet paper】

⇒トイレット‐ルーム【toilet room】

トイレット‐ペーパー【toilet paper】

トイレで用いるちり紙。おとし紙。特に、ロール状のもの。

⇒トイレット【toilet】

トイレット‐ルーム【toilet room】

化粧室。手洗所。便所。トイレ。

⇒トイレット【toilet】

トインビー【Arnold Toynbee】

イギリスの経済学者。「産業革命」という語を普及させた。社会改良事業にも尽力。(1852〜1883)

トインビー【Arnold Joseph Toynbee】

イギリスの歴史家。独自の史観で世界諸文明の興亡の一般法則を体系づけた。主著「歴史の研究」。(1889〜1975)

とうタウ

(「どう」とも)〔動〕トキの異称。

とう【薹】タウ

(塔の意か)菜・蕗ふきなどの花茎。くくたち。また、花軸。日葡辞書「キリ(桐)ノタウ」

⇒薹が立つ

とう【刀】タウ

①かたな。

②刀の形をした古銭。「―幣」

とう【灯・燈】

(「灯」は本来音テイで、燃えさかる火の意の別字)

①ともしび。あかり。

②電灯を数える語。

⇒灯滅せんとして光を増す

とう【当】タウ

①めざすところ。めあて。「―の相手」

②まさにあるべきさま。あたりまえ。

③〔仏〕当来の略。未来。来世。源平盛衰記39「―には補陀洛山に生れんと」

④名詞に冠して、「その」「この」「今の」「さしあたって」などの意を示す語。「―地」「―年」

⑤(→)頭とう4に同じ。狂言、鬮罪人「当年は祇園の会の―は某ぢやに」

⇒当を得る

とう【投】

①なげること。投擲競技で試技を数える語。「6―目」

②野球で、投手・投球の略。

とう【豆】

(呉音はズ)

①伊豆国いずのくにの略。

豆

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

とう【東】

①方角の一つ。ひがし。

②東京の略。

とう【東】

姓氏の一つ。千葉氏の支族。

⇒とう‐の‐つねより【東常縁】

⇒とう‐やしゅう【東野州】

とう【洞】

朝鮮の地方区画の最小のもの。「面」の下に位する。→どう(洞)

とう【党】タウ

①なかま。ともがら。「―を与くむ」

②中世、武士の集団。鎌倉後期から南北朝時代にかけて、中小武士が血縁的、特に地域的に結合したもの。「武蔵七―」

③主義・思想などを同じくする者によって組織される政治結社。政党。

とう【唐】タウ

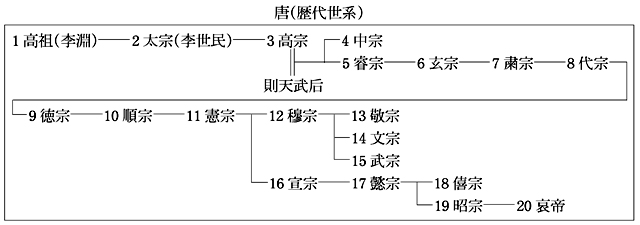

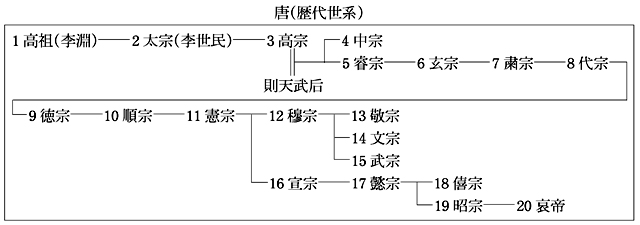

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

とう【東】

①方角の一つ。ひがし。

②東京の略。

とう【東】

姓氏の一つ。千葉氏の支族。

⇒とう‐の‐つねより【東常縁】

⇒とう‐やしゅう【東野州】

とう【洞】

朝鮮の地方区画の最小のもの。「面」の下に位する。→どう(洞)

とう【党】タウ

①なかま。ともがら。「―を与くむ」

②中世、武士の集団。鎌倉後期から南北朝時代にかけて、中小武士が血縁的、特に地域的に結合したもの。「武蔵七―」

③主義・思想などを同じくする者によって組織される政治結社。政党。

とう【唐】タウ

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

⇒唐へ投銀

とう【套】

かさねること。おおうこと。かさね。また、帙ちつを数える語。「衣服1―」

とう【盗】タウ

①ぬすむこと。ぬすみ。また、ぬすびと。

②野球で、盗塁を数える語。

⇒盗に食を齎す

とう【陶】タウ

やきもの。せともの。すえ。

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

とう【棟】

①むね。むなぎ。

②長いむねの建物。「研究―」

とう【湯】タウ

①温泉。また温泉、温泉地を数える語。「箱根七―」

②商(殷)の湯王のこと。

⇒湯の盤銘

とう【登】

(慣用音はト)能登国のとのくにの略。

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とう【答】タフ

①こたえ。返事。

②返礼。源氏物語宿木「下りて―の拝、し給ふ御ありさまども」

③意趣返し。返報。復讐。枕草子276「これが―はかならずせんと思ふらんと」

とう【筒】

竹のつつ。中空で細長いもの。→どう(筒)

とう【統】

①ひとつながりのもの。つづきあい。血すじ。

②地層区分の一単位で、地質時代の「世」に対応するもの。

③建網たてあみを数える語。

とう【塘】タウ

つつみ。どて。

とう【骰】

さいころ。骰子。狂言、双六「―は須弥山を表したり」

とう【糖】タウ

①あめ。また、サトウキビなどから製する甘味料。

②水にとけて甘味を呈する炭水化物。単糖(果糖・ブドウ糖)・二糖(蔗糖・麦芽糖)など。一般に蔗糖を指すことが多い。

③広く、糖質、すなわち炭水化物の総称。

とう【頭】

(呉音はズ、唐音はチョウ・チュウ、慣用音はト)

①組織の長。おさ。首領。

②蔵人頭くろうどのとうの略。

③旧制の宮内省で、宗秩寮以外の寮に設置された長官。寮務を掌理し、部下職員を監督した勅任官。

④宮座ほか諸種の寄合で、世話役の称。頭人。頭屋とうや。当とう。

⑤牛・馬・犬などの動物を数える語。

→ず(頭)

とう【壔】タウ

〔数〕柱体または柱面のこと。柱ちゅう。

とう【藤】

藤原氏の略。

とう【籐】

ヤシ科トウ属(広義にはキリンケツ属なども含めて約600種)植物の総称。中国南部・熱帯アジアに自生する蔓性木本。多くは先端の曲がったとげで他の植物にからみつく。茎は極めて長く、時に200メートルに達し、節ごとに羽状複葉を互生。花は微細で、多数穂状に集まる。茎は強靱で、籐椅子・ステッキ・細工物に用いる。ラタン。

とう【纛】タウ

竿の先端にすえた、ヤクの黒毛の尾、また、黒毛の馬の尾。のちには苧おを黒く染めたものを用いる。竜像などの幡はたを懸け、即位式・大嘗祭・御禊などに用いる。みはた。おにがしら。→大纛

と‐う【杜宇】

ホトトギスの異称。

と・う【問う・訪う】トフ

〔他五〕

➊《問》物事を尋ねただして返答をはっきりさせる。

①聞きただす。たずねる。質問する。古事記中「燃ゆる火の火中に立ちて―・ひし君はも」。天草本平家物語「これは都から流されられた俊寛といふ人の行くへを知つたかと―・ふに」。「道を―・う」「安否を―・う」「民意を―・う」

②罪を問いただす。詰問する。平家物語4「すべからく賊衆に行き向うて其の罪を―・ふべし」

③罪を負わせてせめる。「殺人罪に―・われる」

④問題にする。「男女の別は―・わない」「指導力が―・われる」

➋人をおとずれ見舞う。

①訪問する。見舞う。万葉集20「なでしこが花のみ―・はむ君ならなくに」。天草本平家物語「昔はあの人々に―・はれうとはつゆも思ひよりまらせなんだことを」。「故郷に父母を―・う」

②亡き人を追善する。とむらう。詞花和歌集雑「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれいつか我が身にならむとすらむ」。徒然草「さるはあと―・ふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず」

⇒問うに落ちず語るに落ちる

⇒問うは一度の恥、問わぬは末代の恥

とう【疾う】

形容詞「疾し」の連用形トクの音便。竹取物語「歩み―する馬をもちて」

と‐うトフ

「といふ」の約。「ちふ」「てふ」と同じ。万葉集5「さよひめが領巾ひれ振りき―君まつら山」

どう

川の合流点。渡ど。

どう【同】

①おなじであること。↔異。

②前に挙げたものを再び繰り返す場合に用いる語。「―大学」

どう【洞】

ほら。ほらあな。→とう(洞)

どう【胴】

①動物体の頭・頸・四肢・尾以外の部分。内部には内臓諸器官がある。

②一般に、物の中腹部。

㋐鎧よろい・具足または剣道の道具で、胸腹部をおおう部分。

㋑弦楽器や打楽器などの中空の主部。

㋒船の中腹部。

㋓額仕立の着物で、周縁にへりをとった内側の部分。傾城買四十八手「ひぢりめんの―にて」

③きもだま。こころ。度胸。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―強く」

④剣道で胴の部分に打つ決り手。

⇒胴据わる

どう【動】

うごくこと。かわること。↔静

どう【堂】ダウ

①賓客に接し、また、礼楽を行う建物。表座敷。表御殿。母屋もや。正殿。寝殿。

②神仏を祭る建物。

③衆人の集まる建物。「公会―」

④棟の高い家屋。住居。居室。

⑤商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。「風月―」

⑥他人の敬称に用いる語。「母―」

⇒堂に入る

⇒堂に升り室に入る

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう【筒】

①双六・博奕などで、采さいを入れて振るつつ。また、それを振る役。枕草子145「かたきの、賽を責め請ひてとみにも入れねば―を盤の上に立てて待つに」

②賭博などのために席を貸してその出来高の歩合を取る人。筒元どうもと。筒取どうとり。

③轂こしきの俗称。源氏物語葵「榻しじなどもみな押し折られてすずろなる車の―にうちかけたれば」

④打楽器の部分名。胴。

→とう(筒)

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どう【銅】

①(copper)金属元素の一種。元素記号Cu 原子番号29。原子量63.55。自然銅としても産出するが、主要な鉱石は黄銅鉱・輝銅鉱など。赤色の金属で、展性・延性に富む。銀に次ぐ電気および熱の良導体。湿った空気中では緑青ろくしょうを生じる。硝酸・熱濃硫酸に溶ける。電線・器具・貨幣などの製造に用い、銅合金(青銅・黄銅など)や銅化合物の原料とする。あかがね。

自然銅

撮影:松原 聰

⇒唐へ投銀

とう【套】

かさねること。おおうこと。かさね。また、帙ちつを数える語。「衣服1―」

とう【盗】タウ

①ぬすむこと。ぬすみ。また、ぬすびと。

②野球で、盗塁を数える語。

⇒盗に食を齎す

とう【陶】タウ

やきもの。せともの。すえ。

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

とう【棟】

①むね。むなぎ。

②長いむねの建物。「研究―」

とう【湯】タウ

①温泉。また温泉、温泉地を数える語。「箱根七―」

②商(殷)の湯王のこと。

⇒湯の盤銘

とう【登】

(慣用音はト)能登国のとのくにの略。

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とう【答】タフ

①こたえ。返事。

②返礼。源氏物語宿木「下りて―の拝、し給ふ御ありさまども」

③意趣返し。返報。復讐。枕草子276「これが―はかならずせんと思ふらんと」

とう【筒】

竹のつつ。中空で細長いもの。→どう(筒)

とう【統】

①ひとつながりのもの。つづきあい。血すじ。

②地層区分の一単位で、地質時代の「世」に対応するもの。

③建網たてあみを数える語。

とう【塘】タウ

つつみ。どて。

とう【骰】

さいころ。骰子。狂言、双六「―は須弥山を表したり」

とう【糖】タウ

①あめ。また、サトウキビなどから製する甘味料。

②水にとけて甘味を呈する炭水化物。単糖(果糖・ブドウ糖)・二糖(蔗糖・麦芽糖)など。一般に蔗糖を指すことが多い。

③広く、糖質、すなわち炭水化物の総称。

とう【頭】

(呉音はズ、唐音はチョウ・チュウ、慣用音はト)

①組織の長。おさ。首領。

②蔵人頭くろうどのとうの略。

③旧制の宮内省で、宗秩寮以外の寮に設置された長官。寮務を掌理し、部下職員を監督した勅任官。

④宮座ほか諸種の寄合で、世話役の称。頭人。頭屋とうや。当とう。

⑤牛・馬・犬などの動物を数える語。

→ず(頭)

とう【壔】タウ

〔数〕柱体または柱面のこと。柱ちゅう。

とう【藤】

藤原氏の略。

とう【籐】

ヤシ科トウ属(広義にはキリンケツ属なども含めて約600種)植物の総称。中国南部・熱帯アジアに自生する蔓性木本。多くは先端の曲がったとげで他の植物にからみつく。茎は極めて長く、時に200メートルに達し、節ごとに羽状複葉を互生。花は微細で、多数穂状に集まる。茎は強靱で、籐椅子・ステッキ・細工物に用いる。ラタン。

とう【纛】タウ

竿の先端にすえた、ヤクの黒毛の尾、また、黒毛の馬の尾。のちには苧おを黒く染めたものを用いる。竜像などの幡はたを懸け、即位式・大嘗祭・御禊などに用いる。みはた。おにがしら。→大纛

と‐う【杜宇】

ホトトギスの異称。

と・う【問う・訪う】トフ

〔他五〕

➊《問》物事を尋ねただして返答をはっきりさせる。

①聞きただす。たずねる。質問する。古事記中「燃ゆる火の火中に立ちて―・ひし君はも」。天草本平家物語「これは都から流されられた俊寛といふ人の行くへを知つたかと―・ふに」。「道を―・う」「安否を―・う」「民意を―・う」

②罪を問いただす。詰問する。平家物語4「すべからく賊衆に行き向うて其の罪を―・ふべし」

③罪を負わせてせめる。「殺人罪に―・われる」

④問題にする。「男女の別は―・わない」「指導力が―・われる」

➋人をおとずれ見舞う。

①訪問する。見舞う。万葉集20「なでしこが花のみ―・はむ君ならなくに」。天草本平家物語「昔はあの人々に―・はれうとはつゆも思ひよりまらせなんだことを」。「故郷に父母を―・う」

②亡き人を追善する。とむらう。詞花和歌集雑「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれいつか我が身にならむとすらむ」。徒然草「さるはあと―・ふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず」

⇒問うに落ちず語るに落ちる

⇒問うは一度の恥、問わぬは末代の恥

とう【疾う】

形容詞「疾し」の連用形トクの音便。竹取物語「歩み―する馬をもちて」

と‐うトフ

「といふ」の約。「ちふ」「てふ」と同じ。万葉集5「さよひめが領巾ひれ振りき―君まつら山」

どう

川の合流点。渡ど。

どう【同】

①おなじであること。↔異。

②前に挙げたものを再び繰り返す場合に用いる語。「―大学」

どう【洞】

ほら。ほらあな。→とう(洞)

どう【胴】

①動物体の頭・頸・四肢・尾以外の部分。内部には内臓諸器官がある。

②一般に、物の中腹部。

㋐鎧よろい・具足または剣道の道具で、胸腹部をおおう部分。

㋑弦楽器や打楽器などの中空の主部。

㋒船の中腹部。

㋓額仕立の着物で、周縁にへりをとった内側の部分。傾城買四十八手「ひぢりめんの―にて」

③きもだま。こころ。度胸。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―強く」

④剣道で胴の部分に打つ決り手。

⇒胴据わる

どう【動】

うごくこと。かわること。↔静

どう【堂】ダウ

①賓客に接し、また、礼楽を行う建物。表座敷。表御殿。母屋もや。正殿。寝殿。

②神仏を祭る建物。

③衆人の集まる建物。「公会―」

④棟の高い家屋。住居。居室。

⑤商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。「風月―」

⑥他人の敬称に用いる語。「母―」

⇒堂に入る

⇒堂に升り室に入る

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう【筒】

①双六・博奕などで、采さいを入れて振るつつ。また、それを振る役。枕草子145「かたきの、賽を責め請ひてとみにも入れねば―を盤の上に立てて待つに」

②賭博などのために席を貸してその出来高の歩合を取る人。筒元どうもと。筒取どうとり。

③轂こしきの俗称。源氏物語葵「榻しじなどもみな押し折られてすずろなる車の―にうちかけたれば」

④打楽器の部分名。胴。

→とう(筒)

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どう【銅】

①(copper)金属元素の一種。元素記号Cu 原子番号29。原子量63.55。自然銅としても産出するが、主要な鉱石は黄銅鉱・輝銅鉱など。赤色の金属で、展性・延性に富む。銀に次ぐ電気および熱の良導体。湿った空気中では緑青ろくしょうを生じる。硝酸・熱濃硫酸に溶ける。電線・器具・貨幣などの製造に用い、銅合金(青銅・黄銅など)や銅化合物の原料とする。あかがね。

自然銅

撮影:松原 聰

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

どう【幢】

①(→)「はたほこ」に同じ。

②仏・菩薩の法門の象徴として用いる旗。また、仏堂の荘厳しょうごんにも用いる。

③とばり。たれぎぬ。

どう【鐃】ダウ

⇒にょう

どう【如何】

〔副〕

①どのように。「その時には―しますか」

②相手の考えを問う語。「お一つ―」

どう

〔接頭〕

ののしり、いやしめる意を表す語。ど。「―掏摸すりめ」

どう

〔感〕

馬を制止する時の掛け声。

とう‐あ【東亜】

アジア州の東部、すなわち中国・朝鮮・日本などの諸国の汎称。

⇒とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】

⇒とうあ‐にっぽう【東亜日報】

⇒とうあ‐れんめい【東亜連盟】

どう‐あい【胴間】‥アヒ

胴の長さ。胴のたけ。

どう‐あく【獰悪】ダウ‥

性質などが荒々しくわるづよいこと。夏目漱石、吾輩は猫である「書生といふ人間中で一番―な種類」

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】

大勢で、ある人のからだを横ざまにかかえあげて、何回も投げあげること。多くはその人を祝福するためにする。「コーチを―する」

とう‐あずき【唐小豆】タウアヅキ

マメ科の常緑蔓草。アフリカ原産の薬用植物。葉は8〜12対の小葉から成る羽状複葉。秋、葉腋に淡黄色の小さな蝶形花を総状につけ、花後、数個の莢さやを密集する。種子はアズキ大で赤色、一端に黒斑があり、首飾りなどとする。莢果きょうかは猛毒で毒矢の原料とし、根茎・葉は甘味があり煎じて飲用する。南蛮小豆あずき。相思子。

どう‐あつ【動圧】

流れている流体が示す圧力のうち、流れの速度に関係する部分。流体の密度をρ、速度をvとするとき、その大きさはρv2/2

とうあつ‐せん【等圧線】

気圧の分布を示すために、気圧の等しい地点を連ねた線。天気図に使用。

どう‐あて【胴当】

(→)胴掛どうかけに同じ。

とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】‥ヰン

日本の大陸政策の一環として東亜同文会が設立した専門学校。1900年(明治33)南京に南京同文書院として発足。同年8月上海に移転し、翌年東亜同文書院と改称。21年外務省管轄の専門学校として認可。46年廃校。→愛知大学。

⇒とう‐あ【東亜】

とうあ‐にっぽう【東亜日報】

韓国の代表的新聞の一つ。1920年創刊、40年強制廃刊されたが、第二次大戦後の45年末に再刊。論調は日本統治時代は右派民族主義、戦後は保守野党の立場。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あぶみ【唐鐙】タウ‥

鐙の一種。唐鞍からくらに付属する輪鐙わあぶみ。

とう‐あみ【唐網】タウ‥

(→)投網とあみに同じ。〈日葡辞書〉

とう‐アルコール【糖アルコール】タウ‥

糖分子のカルボニル基を還元して得られる多価アルコールの総称。水に可溶、甘味をもつ。

とうあ‐れんめい【東亜連盟】

石原莞爾の指導により1939年に結成された国家主義団体である東亜連盟協会の略称。日中戦争の早期終結のため日本・中国・「満州国」の連盟を主張。46年GHQの指令により解散。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あん【偸安】

(安きをぬすむ意)目先の安楽をむさぼること。一時しのぎ。一寸のがれ。

とう‐あん【答案】タフ‥

出された問題に対して書いた答え。答えをしるした文章。「―用紙」

とう‐あん【檔案】タウ‥

中国で、永久保存用の文書・記録。もと辺境との往復公文書をいい、多く木片に書き、壁にかけて保存した形が「かまち(檔・框)」に似るからいう。檔子。

どう‐あん【同行】

〔仏〕

⇒どうぎょう3

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

とう‐あんご【冬安居】

〔仏〕陰暦10月16日から翌年の正月15日まで(臨済宗では2月15日まで)行う冬季の安居あんご。ふゆあんご。ゆきあんご。↔夏安居げあんご

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】

再生繊維の一つ。セルロースを銅アンモニア溶液に溶かし、これを細い孔から流水中に押し出してセルロースを糸状に再生したもの。キュプラともいう。商標名ベンベルグ。絹に似た光沢と感触をもち、洋服裏地・高級下着などに用いる。近年は吸水性不織布などもつくる。

とう‐い【当為】タウヰ

〔哲〕(Sollen ドイツ)「あること」(存在)および「あらざるをえないこと」(自然必然性)に対して、人間の理想として「まさになすべきこと」「まさにあるべきこと」を意味する。当為にはある目的の手段として要求されるものと、無条件的なものとがあり、カントは道徳法則は後者であると考えた。新カント学派は真・善・美等の規範的価値を超越的当為とした。不許不。ゾルレン。↔存在↔不可不

とう‐い【当意】タウ‥

その場で即座に考えたり工夫したりすること。好色二代男「―のうそをつきまぜ」

⇒とうい‐そくみょう【当意即妙】

とう‐い【東夷】

(東方のえびすの意)

①中華(黄河の中・下流地方)の東方に住む異民族。西戎・南蛮・北狄に対する。太平記26「―南蛮は虎の如く窺ひ、西戎北狄は竜の如く見る」

②(日本の東方に住むところから)蝦夷えぞの称。

③東国地方の武士を京都の人が呼んだ語。あずまえびす。平家物語11「国母官女は―西戎の手に従ひ」

とう‐い【東闈】‥ヰ

東宮の門。転じて、東宮すなわち皇太子の異称。古今著聞集2「―の位にそなはり」

とう‐い【島夷】タウ‥

中国で、南方の異民族に対する呼称。時代により対象が異なる。

とう‐い【討夷】タウ‥

夷狄をうちたいらげること。

とう‐い【湯医】タウ‥

温泉に入って病気を治すこと。湯治。

とう‐い【登位】‥ヰ

君主が位につくこと。登極。即位。

とう‐い【等位】‥ヰ

①等級。くらい。

②ひとしい等級・位置。

⇒とうい‐がいねん【等位概念】

⇒とうい‐こうぞう【等位構造】

⇒とうい‐せつ【等位節】

⇒とうい‐せつぞく【等位接続】

とう‐い【頭位】‥ヰ

〔医〕「胎位たいい」参照。

とう‐い【頭囲】‥ヰ

頭のまわり。また、その長さ。

とう‐い【擣衣】タウ‥

(「擣」は、たたく意)砧きぬたで衣をうつこと。〈[季]秋〉

どう‐い【同位】‥ヰ

同一の地位。同じ位置。

⇒どうい‐がいねん【同位概念】

⇒どうい‐かく【同位角】

⇒どうい‐げんそ【同位元素】

⇒どうい‐ごせん【同位語線】

⇒どうい‐たい【同位体】

⇒どういたい‐ぶんり【同位体分離】

どう‐い【同異】

同じことと異なること。

どう‐い【同意】

①同じ意味。

②同じ意見。同じ意思。

③他人の意見に賛成すること。「計画に―する」「―を得る」

⇒どうい‐ご【同意語】

⇒どうい‐しょめん【同意書面】

どう‐い【胴衣】

(→)胴着どうぎに同じ。

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐いう‥イフ

〔連体〕

どのような。どんな。「―料理が好きですか」「―風の吹き回しだ」

とうい‐がいねん【等位概念】‥ヰ‥

(→)同位概念に同じ。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐がいねん【同位概念】‥ヰ‥

〔論〕(coordinate concept)同一の類概念に包括されている種概念同士をいう。例えば、科学を自然科学と人文科学とに分けた場合の両者がそれである。等位概念。等級概念。→類概念。

⇒どう‐い【同位】

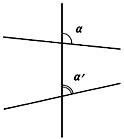

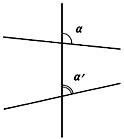

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥

1直線が2直線と交わるとき、おのおのの直線の同側において、その直線と作る角。図においてαとα′。

同位角

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

どう【幢】

①(→)「はたほこ」に同じ。

②仏・菩薩の法門の象徴として用いる旗。また、仏堂の荘厳しょうごんにも用いる。

③とばり。たれぎぬ。

どう【鐃】ダウ

⇒にょう

どう【如何】

〔副〕

①どのように。「その時には―しますか」

②相手の考えを問う語。「お一つ―」

どう

〔接頭〕

ののしり、いやしめる意を表す語。ど。「―掏摸すりめ」

どう

〔感〕

馬を制止する時の掛け声。

とう‐あ【東亜】

アジア州の東部、すなわち中国・朝鮮・日本などの諸国の汎称。

⇒とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】

⇒とうあ‐にっぽう【東亜日報】

⇒とうあ‐れんめい【東亜連盟】

どう‐あい【胴間】‥アヒ

胴の長さ。胴のたけ。

どう‐あく【獰悪】ダウ‥

性質などが荒々しくわるづよいこと。夏目漱石、吾輩は猫である「書生といふ人間中で一番―な種類」

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】

大勢で、ある人のからだを横ざまにかかえあげて、何回も投げあげること。多くはその人を祝福するためにする。「コーチを―する」

とう‐あずき【唐小豆】タウアヅキ

マメ科の常緑蔓草。アフリカ原産の薬用植物。葉は8〜12対の小葉から成る羽状複葉。秋、葉腋に淡黄色の小さな蝶形花を総状につけ、花後、数個の莢さやを密集する。種子はアズキ大で赤色、一端に黒斑があり、首飾りなどとする。莢果きょうかは猛毒で毒矢の原料とし、根茎・葉は甘味があり煎じて飲用する。南蛮小豆あずき。相思子。

どう‐あつ【動圧】

流れている流体が示す圧力のうち、流れの速度に関係する部分。流体の密度をρ、速度をvとするとき、その大きさはρv2/2

とうあつ‐せん【等圧線】

気圧の分布を示すために、気圧の等しい地点を連ねた線。天気図に使用。

どう‐あて【胴当】

(→)胴掛どうかけに同じ。

とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】‥ヰン

日本の大陸政策の一環として東亜同文会が設立した専門学校。1900年(明治33)南京に南京同文書院として発足。同年8月上海に移転し、翌年東亜同文書院と改称。21年外務省管轄の専門学校として認可。46年廃校。→愛知大学。

⇒とう‐あ【東亜】

とうあ‐にっぽう【東亜日報】

韓国の代表的新聞の一つ。1920年創刊、40年強制廃刊されたが、第二次大戦後の45年末に再刊。論調は日本統治時代は右派民族主義、戦後は保守野党の立場。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あぶみ【唐鐙】タウ‥

鐙の一種。唐鞍からくらに付属する輪鐙わあぶみ。

とう‐あみ【唐網】タウ‥

(→)投網とあみに同じ。〈日葡辞書〉

とう‐アルコール【糖アルコール】タウ‥

糖分子のカルボニル基を還元して得られる多価アルコールの総称。水に可溶、甘味をもつ。

とうあ‐れんめい【東亜連盟】

石原莞爾の指導により1939年に結成された国家主義団体である東亜連盟協会の略称。日中戦争の早期終結のため日本・中国・「満州国」の連盟を主張。46年GHQの指令により解散。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あん【偸安】

(安きをぬすむ意)目先の安楽をむさぼること。一時しのぎ。一寸のがれ。

とう‐あん【答案】タフ‥

出された問題に対して書いた答え。答えをしるした文章。「―用紙」

とう‐あん【檔案】タウ‥

中国で、永久保存用の文書・記録。もと辺境との往復公文書をいい、多く木片に書き、壁にかけて保存した形が「かまち(檔・框)」に似るからいう。檔子。

どう‐あん【同行】

〔仏〕

⇒どうぎょう3

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

とう‐あんご【冬安居】

〔仏〕陰暦10月16日から翌年の正月15日まで(臨済宗では2月15日まで)行う冬季の安居あんご。ふゆあんご。ゆきあんご。↔夏安居げあんご

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】

再生繊維の一つ。セルロースを銅アンモニア溶液に溶かし、これを細い孔から流水中に押し出してセルロースを糸状に再生したもの。キュプラともいう。商標名ベンベルグ。絹に似た光沢と感触をもち、洋服裏地・高級下着などに用いる。近年は吸水性不織布などもつくる。

とう‐い【当為】タウヰ

〔哲〕(Sollen ドイツ)「あること」(存在)および「あらざるをえないこと」(自然必然性)に対して、人間の理想として「まさになすべきこと」「まさにあるべきこと」を意味する。当為にはある目的の手段として要求されるものと、無条件的なものとがあり、カントは道徳法則は後者であると考えた。新カント学派は真・善・美等の規範的価値を超越的当為とした。不許不。ゾルレン。↔存在↔不可不

とう‐い【当意】タウ‥

その場で即座に考えたり工夫したりすること。好色二代男「―のうそをつきまぜ」

⇒とうい‐そくみょう【当意即妙】

とう‐い【東夷】

(東方のえびすの意)

①中華(黄河の中・下流地方)の東方に住む異民族。西戎・南蛮・北狄に対する。太平記26「―南蛮は虎の如く窺ひ、西戎北狄は竜の如く見る」

②(日本の東方に住むところから)蝦夷えぞの称。

③東国地方の武士を京都の人が呼んだ語。あずまえびす。平家物語11「国母官女は―西戎の手に従ひ」

とう‐い【東闈】‥ヰ

東宮の門。転じて、東宮すなわち皇太子の異称。古今著聞集2「―の位にそなはり」

とう‐い【島夷】タウ‥

中国で、南方の異民族に対する呼称。時代により対象が異なる。

とう‐い【討夷】タウ‥

夷狄をうちたいらげること。

とう‐い【湯医】タウ‥

温泉に入って病気を治すこと。湯治。

とう‐い【登位】‥ヰ

君主が位につくこと。登極。即位。

とう‐い【等位】‥ヰ

①等級。くらい。

②ひとしい等級・位置。

⇒とうい‐がいねん【等位概念】

⇒とうい‐こうぞう【等位構造】

⇒とうい‐せつ【等位節】

⇒とうい‐せつぞく【等位接続】

とう‐い【頭位】‥ヰ

〔医〕「胎位たいい」参照。

とう‐い【頭囲】‥ヰ

頭のまわり。また、その長さ。

とう‐い【擣衣】タウ‥

(「擣」は、たたく意)砧きぬたで衣をうつこと。〈[季]秋〉

どう‐い【同位】‥ヰ

同一の地位。同じ位置。

⇒どうい‐がいねん【同位概念】

⇒どうい‐かく【同位角】

⇒どうい‐げんそ【同位元素】

⇒どうい‐ごせん【同位語線】

⇒どうい‐たい【同位体】

⇒どういたい‐ぶんり【同位体分離】

どう‐い【同異】

同じことと異なること。

どう‐い【同意】

①同じ意味。

②同じ意見。同じ意思。

③他人の意見に賛成すること。「計画に―する」「―を得る」

⇒どうい‐ご【同意語】

⇒どうい‐しょめん【同意書面】

どう‐い【胴衣】

(→)胴着どうぎに同じ。

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐いう‥イフ

〔連体〕

どのような。どんな。「―料理が好きですか」「―風の吹き回しだ」

とうい‐がいねん【等位概念】‥ヰ‥

(→)同位概念に同じ。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐がいねん【同位概念】‥ヰ‥

〔論〕(coordinate concept)同一の類概念に包括されている種概念同士をいう。例えば、科学を自然科学と人文科学とに分けた場合の両者がそれである。等位概念。等級概念。→類概念。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥

1直線が2直線と交わるとき、おのおのの直線の同側において、その直線と作る角。図においてαとα′。

同位角

⇒どう‐い【同位】

とういきでんとうもくろく【東域伝灯目録】‥ヰキ‥

興福寺僧永超が編集し、1094年(寛治8)青蓮院しょうれんいんに献じた仏書の目録。1巻。当時日本に現存する仏書千五百余部を宗派別に分け、撰者名・巻数などを簡潔に記していて、利用価値が高い。

どうい‐げんそ【同位元素】‥ヰ‥

(→)同位体に同じ。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐ご【同意語】

(→)同義語に同じ。

⇒どう‐い【同意】

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ

〔言〕(coordinate structure)句や節が対等の関係で結び付いている構造。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐ごせん【同位語線】‥ヰ‥

〔言〕(→)等語線に同じ。

⇒どう‐い【同位】

とうい‐じょう【糖衣錠】タウ‥ヂヤウ

飲みやすくするために外側を糖製品で包んだ錠剤。

どうい‐しょめん【同意書面】

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面。作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるかぎりにおいて証拠能力をもつ。

⇒どう‐い【同意】

とういしりゃく【島夷誌略】タウ‥

14世紀中葉の南海諸国の地理・産物・風俗などを実地見聞の上で記した書。元の汪大淵撰。1巻。1349年ごろ成る。

とう‐いす【籐椅子】

トウの茎などを編んでつくった椅子。といす。〈[季]夏〉。田山花袋、髪「かれは其の縁側に備へてある―に体を横よこたへたまゝ」

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥

〔言〕等位構造に現れる節。対立節。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥

〔言〕句または節を対等の関係で結ぶ接続の仕方。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐そくみょう【当意即妙】タウ‥メウ

その場にうまく適応したすばやい機転。当座の機転。仏語の「当位即妙」(何事もそのままで妙なるはたらきを現ずること)から。「―の答え」

⇒とう‐い【当意】

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥

(isotope)原子番号が同じで、質量数が異なる元素。すなわち陽子の数が同じで、中性子の数の異なる原子核をもつ原子。水素と重水素の類。同位体は周期表上で同じ場所を占めるので、ギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)を合成して原語が与えられた。アイソトープ。

⇒どう‐い【同位】

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥

同位体混合物から着目する同位体を分離すること。化学的方法と物理的方法とに大別される。

⇒どう‐い【同位】

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】

相手のお礼や詫びの言葉に対して、それをおだやかに打ち消して言う挨拶の言葉。

とう‐いつ【統一】

①多くのものを一つにまとめあげること。統すべ合わせて支配すること。「国を―する」「精神の―をはかる」「―見解」

②〔哲〕多を何らかの仕方で一としてとらえること。

⇒とういつ‐かがく【統一科学】

⇒とういつ‐がっこう【統一学校】

⇒とういつ‐こうどう【統一行動】

⇒とういつ‐こうはん【統一公判】

⇒とういつ‐せんせん【統一戦線】

⇒とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】

⇒とういつ‐てき【統一的】

⇒とういつば‐りろん【統一場理論】

⇒とういつ‐ほう【統一法】

どう‐いつ【同一】

①同じであること。別物でないこと。「―人物」

②ひとしいこと。差のないこと。「―の待遇」

⇒どういつ‐がいねん【同一概念】

⇒どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】

⇒どういつ‐げんり【同一原理】

⇒どういつ‐し【同一視】

⇒どういつ‐せい【同一性】

⇒どういつ‐たい【同一体】

⇒どういつ‐てつ【同一轍】

⇒どういつ‐てつがく【同一哲学】

⇒どういつ‐ほう【同一法】

⇒どういつ‐りつ【同一律】

⇒どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】

どういつ‐がいねん【同一概念】

〔論〕(identical concept)言語形式は異なるが内包および外延の全く同じ概念。例えば、父母と両親、等辺三角形と等角三角形。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐かがく【統一科学】‥クワ‥

(unified science イギリス・Einheitswissenschaft ドイツ)論理実証主義の立場に基づき、一切の学問は共通の科学言語をもって方法的に統一することができるとする学問観。ウィーン学団がこの運動の中心で、シュリック・カルナップ・ライヘンバッハ・ノイラートが代表。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥

(comparable worth; pay equity)同一の価値があるとみなされる労働には同じ賃金を支払うという原則。主として性差別の撤廃をめざす運動の中で生まれた概念。→同一労働同一賃金。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐がっこう【統一学校】‥ガクカウ

(Einheitsschule ドイツ・école unique フランス)教育の機会均等の原理に基づき、指導層の学校と一般大衆の学校に分かれていた複線型の学校体系を改革し、統一的な学校体系を作ろうとする運動が目ざした学校形態をいう。19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパ諸国、特にドイツ・フランスでこの運動が展開され、学制改革が行われた。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐げんり【同一原理】

〔論〕(principle of identity)思考原理の一つ。「AはAである」の形式で表されるもので、概念は、その思考過程において同一の意味を保持しなければならないということ。自同律。同一律。→思考の原理。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐こうどう【統一行動】‥カウ‥

共通の目的のために統一ある行動をすること。「―を乱す」

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐こうはん【統一公判】

刑事訴訟において、ある社会的事件に関与した多数の被告人全員が、一つの法廷で統一的な審理・裁判をうけることをいう慣用語。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐し【同一視】

①区別せず、同一にみなして取り扱うこと。

②尊敬する他者の持つ特性や力を自分も持ちたい時、その他者と同一になろうとすることで、それらをとり入れようとすること。幼児の社会化には必須。防衛機制の一つ。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐せい【同一性】

(identity)

①一般に、二つ以上の相異なる事物がその性質の共通性の故に、その点では相互に区別できないこと(質的同一性)。

②狭義では、事物がそれ自身に同じであること(自己同一性・数的同一性)。特に人格が自己として一貫することをいう。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐せんせん【統一戦線】

(united front)政治運動などにおいて、ある共通の目標に対して諸党派または諸団体が協同して形成した持続的な運動形態。人民戦線の類。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐たい【同一体】

①同じからだ。同体。

②同一の関係。

③質と形との一致した物体。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】‥ハウ‥

地方公共団体の議会の議員および長の選挙期日を全国的に統一して行う選挙。公職選挙法にかかわらず、そのつど特例法を制定して行う。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐てき【統一的】

全体を統一したさま。統一がとれているさま。「―な行動」

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐てつ【同一轍】

同じすじみち。「―を踏む」

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつがく【同一哲学】

物質と精神、主観と客観とは本質的に異なった実体ではなく、一つの絶対的実体の現れ方の差で、実は同一であるとする哲学。スピノザ・シェリングの哲学。同一説。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつば‐りろん【統一場理論】

〔理〕一般相対性理論を拡張して、重力場と電磁場を空間の性質として説明しようとした理論。さらに、素粒子間の相互作用をも含む、統一された単一の理論を指す場合もある。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐ほう【統一法】‥ハフ

(Act of Uniformity)イギリス国教会の礼拝儀式などを統一した法律。1549年に制定、メアリー1世により廃止されたが、59年エリザベス1世により再公布された。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ

〔数〕証明法の一つ。「AならばB」が成り立ち、Bが成立するのは唯一通りの場合しかないとき、「BならばA」が成り立つことを利用する。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐りつ【同一律】

(→)同一原理に同じ。自同律。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】‥ラウ‥

(equal pay for equal work)同一内容の労働には同一賃金を支払うという原則。男女差をはじめ、年齢・人種・信条などによる差別を撤廃する要求として主張された。

⇒どう‐いつ【同一】

とう‐いと【唐糸】タウ‥

機械紡績の綿糸の旧称。

とう‐いも【唐芋】タウ‥

サツマイモの別称。

とういん【洞院】‥ヰン

藤原氏北家の西園寺流の家名。西園寺公経の第3子実雄を祖とする。

⇒とういん‐きんかた【洞院公賢】

⇒とういん‐きんさだ【洞院公定】

⇒とういん‐さねひろ【洞院実

⇒どう‐い【同位】

とういきでんとうもくろく【東域伝灯目録】‥ヰキ‥

興福寺僧永超が編集し、1094年(寛治8)青蓮院しょうれんいんに献じた仏書の目録。1巻。当時日本に現存する仏書千五百余部を宗派別に分け、撰者名・巻数などを簡潔に記していて、利用価値が高い。

どうい‐げんそ【同位元素】‥ヰ‥

(→)同位体に同じ。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐ご【同意語】

(→)同義語に同じ。

⇒どう‐い【同意】

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ

〔言〕(coordinate structure)句や節が対等の関係で結び付いている構造。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐ごせん【同位語線】‥ヰ‥

〔言〕(→)等語線に同じ。

⇒どう‐い【同位】

とうい‐じょう【糖衣錠】タウ‥ヂヤウ

飲みやすくするために外側を糖製品で包んだ錠剤。

どうい‐しょめん【同意書面】

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面。作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるかぎりにおいて証拠能力をもつ。

⇒どう‐い【同意】

とういしりゃく【島夷誌略】タウ‥

14世紀中葉の南海諸国の地理・産物・風俗などを実地見聞の上で記した書。元の汪大淵撰。1巻。1349年ごろ成る。

とう‐いす【籐椅子】

トウの茎などを編んでつくった椅子。といす。〈[季]夏〉。田山花袋、髪「かれは其の縁側に備へてある―に体を横よこたへたまゝ」

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥

〔言〕等位構造に現れる節。対立節。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥

〔言〕句または節を対等の関係で結ぶ接続の仕方。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐そくみょう【当意即妙】タウ‥メウ

その場にうまく適応したすばやい機転。当座の機転。仏語の「当位即妙」(何事もそのままで妙なるはたらきを現ずること)から。「―の答え」

⇒とう‐い【当意】

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥

(isotope)原子番号が同じで、質量数が異なる元素。すなわち陽子の数が同じで、中性子の数の異なる原子核をもつ原子。水素と重水素の類。同位体は周期表上で同じ場所を占めるので、ギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)を合成して原語が与えられた。アイソトープ。

⇒どう‐い【同位】

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥

同位体混合物から着目する同位体を分離すること。化学的方法と物理的方法とに大別される。

⇒どう‐い【同位】

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】

相手のお礼や詫びの言葉に対して、それをおだやかに打ち消して言う挨拶の言葉。

とう‐いつ【統一】

①多くのものを一つにまとめあげること。統すべ合わせて支配すること。「国を―する」「精神の―をはかる」「―見解」

②〔哲〕多を何らかの仕方で一としてとらえること。

⇒とういつ‐かがく【統一科学】

⇒とういつ‐がっこう【統一学校】

⇒とういつ‐こうどう【統一行動】

⇒とういつ‐こうはん【統一公判】

⇒とういつ‐せんせん【統一戦線】

⇒とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】

⇒とういつ‐てき【統一的】

⇒とういつば‐りろん【統一場理論】

⇒とういつ‐ほう【統一法】

どう‐いつ【同一】

①同じであること。別物でないこと。「―人物」

②ひとしいこと。差のないこと。「―の待遇」

⇒どういつ‐がいねん【同一概念】

⇒どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】

⇒どういつ‐げんり【同一原理】

⇒どういつ‐し【同一視】

⇒どういつ‐せい【同一性】

⇒どういつ‐たい【同一体】

⇒どういつ‐てつ【同一轍】

⇒どういつ‐てつがく【同一哲学】

⇒どういつ‐ほう【同一法】

⇒どういつ‐りつ【同一律】

⇒どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】

どういつ‐がいねん【同一概念】

〔論〕(identical concept)言語形式は異なるが内包および外延の全く同じ概念。例えば、父母と両親、等辺三角形と等角三角形。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐かがく【統一科学】‥クワ‥

(unified science イギリス・Einheitswissenschaft ドイツ)論理実証主義の立場に基づき、一切の学問は共通の科学言語をもって方法的に統一することができるとする学問観。ウィーン学団がこの運動の中心で、シュリック・カルナップ・ライヘンバッハ・ノイラートが代表。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥

(comparable worth; pay equity)同一の価値があるとみなされる労働には同じ賃金を支払うという原則。主として性差別の撤廃をめざす運動の中で生まれた概念。→同一労働同一賃金。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐がっこう【統一学校】‥ガクカウ

(Einheitsschule ドイツ・école unique フランス)教育の機会均等の原理に基づき、指導層の学校と一般大衆の学校に分かれていた複線型の学校体系を改革し、統一的な学校体系を作ろうとする運動が目ざした学校形態をいう。19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパ諸国、特にドイツ・フランスでこの運動が展開され、学制改革が行われた。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐げんり【同一原理】

〔論〕(principle of identity)思考原理の一つ。「AはAである」の形式で表されるもので、概念は、その思考過程において同一の意味を保持しなければならないということ。自同律。同一律。→思考の原理。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐こうどう【統一行動】‥カウ‥

共通の目的のために統一ある行動をすること。「―を乱す」

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐こうはん【統一公判】

刑事訴訟において、ある社会的事件に関与した多数の被告人全員が、一つの法廷で統一的な審理・裁判をうけることをいう慣用語。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐し【同一視】

①区別せず、同一にみなして取り扱うこと。

②尊敬する他者の持つ特性や力を自分も持ちたい時、その他者と同一になろうとすることで、それらをとり入れようとすること。幼児の社会化には必須。防衛機制の一つ。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐せい【同一性】

(identity)

①一般に、二つ以上の相異なる事物がその性質の共通性の故に、その点では相互に区別できないこと(質的同一性)。

②狭義では、事物がそれ自身に同じであること(自己同一性・数的同一性)。特に人格が自己として一貫することをいう。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐せんせん【統一戦線】

(united front)政治運動などにおいて、ある共通の目標に対して諸党派または諸団体が協同して形成した持続的な運動形態。人民戦線の類。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐たい【同一体】

①同じからだ。同体。

②同一の関係。

③質と形との一致した物体。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】‥ハウ‥

地方公共団体の議会の議員および長の選挙期日を全国的に統一して行う選挙。公職選挙法にかかわらず、そのつど特例法を制定して行う。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐てき【統一的】

全体を統一したさま。統一がとれているさま。「―な行動」

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐てつ【同一轍】

同じすじみち。「―を踏む」

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつがく【同一哲学】

物質と精神、主観と客観とは本質的に異なった実体ではなく、一つの絶対的実体の現れ方の差で、実は同一であるとする哲学。スピノザ・シェリングの哲学。同一説。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつば‐りろん【統一場理論】

〔理〕一般相対性理論を拡張して、重力場と電磁場を空間の性質として説明しようとした理論。さらに、素粒子間の相互作用をも含む、統一された単一の理論を指す場合もある。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐ほう【統一法】‥ハフ

(Act of Uniformity)イギリス国教会の礼拝儀式などを統一した法律。1549年に制定、メアリー1世により廃止されたが、59年エリザベス1世により再公布された。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ

〔数〕証明法の一つ。「AならばB」が成り立ち、Bが成立するのは唯一通りの場合しかないとき、「BならばA」が成り立つことを利用する。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐りつ【同一律】

(→)同一原理に同じ。自同律。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】‥ラウ‥

(equal pay for equal work)同一内容の労働には同一賃金を支払うという原則。男女差をはじめ、年齢・人種・信条などによる差別を撤廃する要求として主張された。

⇒どう‐いつ【同一】

とう‐いと【唐糸】タウ‥

機械紡績の綿糸の旧称。

とう‐いも【唐芋】タウ‥

サツマイモの別称。

とういん【洞院】‥ヰン

藤原氏北家の西園寺流の家名。西園寺公経の第3子実雄を祖とする。

⇒とういん‐きんかた【洞院公賢】

⇒とういん‐きんさだ【洞院公定】

⇒とういん‐さねひろ【洞院実 】

とう‐いん【党員】タウヰン

ある政党に属している人。「―名簿」

とう‐いん【唐音】タウ‥

⇒とうおん。〈日葡辞書〉

とう‐いん【唐寅】タウ‥

明代の画家。四大家の一人。院派(画院系)に数えられる。字は伯虎・子畏。号は六如など。江蘇呉県(蘇州)の人。郷試に首席(解元)となったが、会試で不正事件に連座、江南第一風流才子と自称して書画・詩文に遊ぶ。(1470〜1523)

とういん【唐韻】タウヰン

①中国の韻書。唐の孫愐そんめん撰。「切韻」を改訂増補し、特に字義の記載を増加したが、すでに散逸している。→切韻。

②唐時代の韻書の総称。

とう‐いん【登院】‥ヰン

院と名のつく機関へ出向くこと。特に、議員として衆議院・参議院に出席すること。

⇒とういん‐ていし【登院停止】

とう‐いん【頭韻】‥ヰン

語頭と同一の韻を繰り返すもの。「つらつら椿」の類。また、詩歌で句頭または語頭に同一の韻を繰り返したもの。↔脚韻。→押韻おういん

どう‐いん【同音】

⇒どうおん

どう‐いん【同韻】‥ヰン

韻が同じであること。同じ韻。

どう‐いん【動因】

①ある物事をひきおこす直接の原因。

②〔哲〕(→)動力因に同じ。

どう‐いん【動員】‥ヰン

①軍隊の平時編制を戦時編制に移すこと。戦争に必要な諸機関を編制し、特に兵士を召集すること。「―令」↔復員。

②戦争目的遂行のため、国内の資源や人間を統一管理のもとに集中すること。「産業―」「学徒―」

③転じて、ひろく或る目的のために人や物を集中すること。「社員を―する」

どう‐いん【導引】ダウ‥

①みちびくこと。道案内。

②道家で行う一種の治療・養生法。関節・体肢を屈伸・動作させたり、静座・摩擦・呼吸などを行なったりする。長生の法という。

③あんま。もみりょうじ。

どう‐いん【導因】ダウ‥

ある事態を導き出した原因。

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。はじめ後醍醐天皇の信任を得ていたが、両朝分裂後は北朝に重きをなす。太政大臣。有職故実に通じ、「皇代暦」「歴代最要鈔」「拾芥抄」などを著し、日記に「園太暦」がある。中園入道相国と号す。(1291〜1360)

⇒とういん【洞院】

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。実夏の子。左大臣。「尊卑分脈」を編し、日記がある。後中園左府。(1340〜1399)

⇒とういん【洞院】

とういん‐さねひろ【洞院実

】

とう‐いん【党員】タウヰン

ある政党に属している人。「―名簿」

とう‐いん【唐音】タウ‥

⇒とうおん。〈日葡辞書〉

とう‐いん【唐寅】タウ‥

明代の画家。四大家の一人。院派(画院系)に数えられる。字は伯虎・子畏。号は六如など。江蘇呉県(蘇州)の人。郷試に首席(解元)となったが、会試で不正事件に連座、江南第一風流才子と自称して書画・詩文に遊ぶ。(1470〜1523)

とういん【唐韻】タウヰン

①中国の韻書。唐の孫愐そんめん撰。「切韻」を改訂増補し、特に字義の記載を増加したが、すでに散逸している。→切韻。

②唐時代の韻書の総称。

とう‐いん【登院】‥ヰン

院と名のつく機関へ出向くこと。特に、議員として衆議院・参議院に出席すること。

⇒とういん‐ていし【登院停止】

とう‐いん【頭韻】‥ヰン

語頭と同一の韻を繰り返すもの。「つらつら椿」の類。また、詩歌で句頭または語頭に同一の韻を繰り返したもの。↔脚韻。→押韻おういん

どう‐いん【同音】

⇒どうおん

どう‐いん【同韻】‥ヰン

韻が同じであること。同じ韻。

どう‐いん【動因】

①ある物事をひきおこす直接の原因。

②〔哲〕(→)動力因に同じ。

どう‐いん【動員】‥ヰン

①軍隊の平時編制を戦時編制に移すこと。戦争に必要な諸機関を編制し、特に兵士を召集すること。「―令」↔復員。

②戦争目的遂行のため、国内の資源や人間を統一管理のもとに集中すること。「産業―」「学徒―」

③転じて、ひろく或る目的のために人や物を集中すること。「社員を―する」

どう‐いん【導引】ダウ‥

①みちびくこと。道案内。

②道家で行う一種の治療・養生法。関節・体肢を屈伸・動作させたり、静座・摩擦・呼吸などを行なったりする。長生の法という。

③あんま。もみりょうじ。

どう‐いん【導因】ダウ‥

ある事態を導き出した原因。

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。はじめ後醍醐天皇の信任を得ていたが、両朝分裂後は北朝に重きをなす。太政大臣。有職故実に通じ、「皇代暦」「歴代最要鈔」「拾芥抄」などを著し、日記に「園太暦」がある。中園入道相国と号す。(1291〜1360)

⇒とういん【洞院】

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。実夏の子。左大臣。「尊卑分脈」を編し、日記がある。後中園左府。(1340〜1399)

⇒とういん【洞院】

とういん‐さねひろ【洞院実 】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

とういん‐ていし【登院停止】‥ヰン‥

衆参両院議員に対する懲罰の一種。登院をある期間停止するもの。期間は30日以内。

⇒とう‐いん【登院】

とうインド‐がいしゃ【東印度会社】‥グワイ‥

⇒ひがしインドがいしゃ

とういんひじ【棠陰比事】タウ‥

宋の桂万栄が「疑獄集」「折獄亀鑑」などを参照して編んだ裁判小説集。1207年成る。144話。江戸初期、日本で訳点本・和訳本が刊行され、西鶴の「本朝桜陰比事」などが作られた。

とう‐う【凍雨】

①冬の雨。寒雨。

②みぞれ。

③雨滴が空中で凍結し、氷粒となって降って来るもの。「あられ」に似て透明なもの。

どう‐う【堂宇】ダウ‥

(「宇」は、のきの意)

①堂ののき。

②堂。殿堂。

トゥヴァル【Tuvalu】

⇒ツバル

ドゥー‐イット‐ユアセルフ【do-it-yourself】

(自分自身でしなさい、の意)家具などを、素人が手作りすること。家屋の簡単な修理やペンキ塗りなどにも言う。日曜大工。DIY

とう‐うえ【当上】タウウヘ

(→)今上きんじょうに同じ。

とう‐うす【唐臼】タウ‥

「磨臼すりうす」参照。

ドゥーチェ【Duce イタリア】

(指導者・統率者の意)イタリアで、ムッソリーニの公式称号。もともとはローマ時代に傭兵隊長に与えられた称号。

とう‐うちわ【唐団扇】タウウチハ

①中国風のうちわ。ひょうたん形または円形で、柄の端の孔に緒を通したもの。軍配団扇ぐんばいうちわに用いた。

②紋所の名。唐団扇1をかたどったもの。

どうう‐の‐とう【銅烏幢】

朝賀または即位礼に、紫宸殿の南庭に飾りとして立てた幢はたで、威儀の具の一種。高さ3丈の柱の上に、金盤蓮華座を重ね、その上に高さ3尺5寸で黄色金銅の3足の烏を据え、その下に玉7旒を垂れ、柄は黒塗に5色で雲形を描く。烏形うぎょう幢。

ドゥーフ【H. Doeff】

⇒ズーフ

ドゥーマ【Duma ロシア】

ロシアの国会下院。1906年憲法で開設。4次を数えたが、ロシア革命で解散。93年憲法で再開設。

どう‐うら【胴裏】

袷あわせ・綿入れなど着物の裏地で、胴に用いる部分。→和服(図)

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥

雨量の等しい地点を地図上に連ねた線。

トゥール【Tours】

フランス中部の都市。ロワール川中流に位置し、葡萄酒醸造・陶器などの伝統工業で名高い。732年のイスラム教徒とフランク王国軍との戦(トゥール‐ポアチエの戦)の地。バルザックの生地。人口13万3千(1999)。

トゥールーズ【Toulouse】

フランス南部の都市。ガロンヌ川に沿い、アキテーヌ地方南部の航空機産業をはじめとする商工業・交通の要地。人口39万(1999)。

トゥーロン【Toulon】

フランス南東部、地中海に臨む港湾都市。海軍兵学校・造船所・海軍基地がある。人口16万1千(1999)。

とう‐うん【東雲】

①東方の雲。

②しののめ。あけがた。

とう‐うん【凍雲】

雪模様の雲。冬空の雲。

とう‐えい【冬営】

①冬の陣営。また、陣営を張って冬を越すこと。

②転じて、冬の寒期を越す用意。

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐えい【投影】

①物体のうつった影。

②物の見え方や解釈の仕方に、心の内面が表現されること。また、物事が他に影響すること。「時代精神の―」

③投影図法によって平面上に描かれた図形。また、その図形を描くこと。投象。射影。

⇒とうえい‐が【投影画】

⇒とうえい‐が‐ほう【投影画法】

⇒とうえい‐ず【投影図】

⇒とうえい‐ず‐ほう【投影図法】

⇒とうえい‐せん【投影線】

⇒とうえい‐ほう【投影法】

⇒とうえい‐めん【投影面】

とうえい【東映】

日本の映画会社。映画の製作・興行を行う。1949年設立の東京映画配給が、51年に東横映画と太泉映画を吸収合併して発足。時代劇・任侠・アニメーション映画で一時代を画す。

とうえい【東営】

(Dongying)中国山東省北部、黄河の河口近くに位置する都市。勝利油田の所在地で、石油工業が盛ん。人口78万9千(2000)。

とう‐えい【東瀛】

①東方の大海。東海。

②転じて、日本の意。

とう‐えい【倒影】タウ‥

①水面などに、さかさにうつったかげ。

②夕日のかげ。

とう‐えい【登営】

⇒とえい

とうえい‐が【投影画】‥グワ

投影図法によって描いた図形。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐が‐ほう【投影画法】‥グワハフ

(→)投影図法に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ざん【東叡山】

(東の比叡山の意)東京上野の寛永寺の山号。

とうえい‐ず【投影図】‥ヅ

(→)投影画に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ず‐ほう【投影図法】‥ヅハフ

空間にある物体の位置・形状を1点または無限遠点から見て、一平面上に表す図法。視点と物体上の点を結んだ直線を一平面上に会して、そこに図形を描く法。投象法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐せん【投影線】

投影図法で、視点と物体上の点とその点の投影とを結ぶ直線。投射線。

⇒とう‐えい【投影】

とう‐えいちょう【鄧穎超】‥テウ

(Deng Yingchao)中国の政治家・女性運動指導者。河南信陽の人。天津女子師範在学中、五‐四運動に参加、周恩来と知り、のち結婚。中国共産党政治局員・婦女連合会名誉主席・人民政治協商会議主席などを歴任。(1904〜1992)

とうえい‐ほう【投影法】‥ハフ

①(→)投影図法に同じ。

②〔心〕あいまいな図形などを見せて、それに対する反応をもとに心の内部や性格などを明らかにしようとする心理検査の手法。TATやロールシャッハ‐テストなど。投射法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐めん【投影面】

物体を一平面上に投影する場合、その平面をいう。

⇒とう‐えい【投影】

トウェーン【M. Twain】

⇒マーク=トウェーン

どう‐えき【道駅】ダウ‥

(→)宿駅に同じ。

とう‐えん

】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

とういん‐ていし【登院停止】‥ヰン‥

衆参両院議員に対する懲罰の一種。登院をある期間停止するもの。期間は30日以内。

⇒とう‐いん【登院】

とうインド‐がいしゃ【東印度会社】‥グワイ‥

⇒ひがしインドがいしゃ

とういんひじ【棠陰比事】タウ‥

宋の桂万栄が「疑獄集」「折獄亀鑑」などを参照して編んだ裁判小説集。1207年成る。144話。江戸初期、日本で訳点本・和訳本が刊行され、西鶴の「本朝桜陰比事」などが作られた。

とう‐う【凍雨】

①冬の雨。寒雨。

②みぞれ。

③雨滴が空中で凍結し、氷粒となって降って来るもの。「あられ」に似て透明なもの。

どう‐う【堂宇】ダウ‥

(「宇」は、のきの意)

①堂ののき。

②堂。殿堂。

トゥヴァル【Tuvalu】

⇒ツバル

ドゥー‐イット‐ユアセルフ【do-it-yourself】

(自分自身でしなさい、の意)家具などを、素人が手作りすること。家屋の簡単な修理やペンキ塗りなどにも言う。日曜大工。DIY

とう‐うえ【当上】タウウヘ

(→)今上きんじょうに同じ。

とう‐うす【唐臼】タウ‥

「磨臼すりうす」参照。

ドゥーチェ【Duce イタリア】

(指導者・統率者の意)イタリアで、ムッソリーニの公式称号。もともとはローマ時代に傭兵隊長に与えられた称号。

とう‐うちわ【唐団扇】タウウチハ

①中国風のうちわ。ひょうたん形または円形で、柄の端の孔に緒を通したもの。軍配団扇ぐんばいうちわに用いた。

②紋所の名。唐団扇1をかたどったもの。

どうう‐の‐とう【銅烏幢】

朝賀または即位礼に、紫宸殿の南庭に飾りとして立てた幢はたで、威儀の具の一種。高さ3丈の柱の上に、金盤蓮華座を重ね、その上に高さ3尺5寸で黄色金銅の3足の烏を据え、その下に玉7旒を垂れ、柄は黒塗に5色で雲形を描く。烏形うぎょう幢。

ドゥーフ【H. Doeff】

⇒ズーフ

ドゥーマ【Duma ロシア】

ロシアの国会下院。1906年憲法で開設。4次を数えたが、ロシア革命で解散。93年憲法で再開設。

どう‐うら【胴裏】

袷あわせ・綿入れなど着物の裏地で、胴に用いる部分。→和服(図)

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥

雨量の等しい地点を地図上に連ねた線。

トゥール【Tours】

フランス中部の都市。ロワール川中流に位置し、葡萄酒醸造・陶器などの伝統工業で名高い。732年のイスラム教徒とフランク王国軍との戦(トゥール‐ポアチエの戦)の地。バルザックの生地。人口13万3千(1999)。

トゥールーズ【Toulouse】

フランス南部の都市。ガロンヌ川に沿い、アキテーヌ地方南部の航空機産業をはじめとする商工業・交通の要地。人口39万(1999)。

トゥーロン【Toulon】

フランス南東部、地中海に臨む港湾都市。海軍兵学校・造船所・海軍基地がある。人口16万1千(1999)。

とう‐うん【東雲】

①東方の雲。

②しののめ。あけがた。

とう‐うん【凍雲】

雪模様の雲。冬空の雲。

とう‐えい【冬営】

①冬の陣営。また、陣営を張って冬を越すこと。

②転じて、冬の寒期を越す用意。

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐えい【投影】

①物体のうつった影。

②物の見え方や解釈の仕方に、心の内面が表現されること。また、物事が他に影響すること。「時代精神の―」

③投影図法によって平面上に描かれた図形。また、その図形を描くこと。投象。射影。

⇒とうえい‐が【投影画】

⇒とうえい‐が‐ほう【投影画法】

⇒とうえい‐ず【投影図】

⇒とうえい‐ず‐ほう【投影図法】

⇒とうえい‐せん【投影線】

⇒とうえい‐ほう【投影法】

⇒とうえい‐めん【投影面】

とうえい【東映】

日本の映画会社。映画の製作・興行を行う。1949年設立の東京映画配給が、51年に東横映画と太泉映画を吸収合併して発足。時代劇・任侠・アニメーション映画で一時代を画す。

とうえい【東営】

(Dongying)中国山東省北部、黄河の河口近くに位置する都市。勝利油田の所在地で、石油工業が盛ん。人口78万9千(2000)。

とう‐えい【東瀛】

①東方の大海。東海。

②転じて、日本の意。

とう‐えい【倒影】タウ‥

①水面などに、さかさにうつったかげ。

②夕日のかげ。

とう‐えい【登営】

⇒とえい

とうえい‐が【投影画】‥グワ

投影図法によって描いた図形。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐が‐ほう【投影画法】‥グワハフ

(→)投影図法に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ざん【東叡山】

(東の比叡山の意)東京上野の寛永寺の山号。

とうえい‐ず【投影図】‥ヅ

(→)投影画に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ず‐ほう【投影図法】‥ヅハフ

空間にある物体の位置・形状を1点または無限遠点から見て、一平面上に表す図法。視点と物体上の点を結んだ直線を一平面上に会して、そこに図形を描く法。投象法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐せん【投影線】

投影図法で、視点と物体上の点とその点の投影とを結ぶ直線。投射線。

⇒とう‐えい【投影】

とう‐えいちょう【鄧穎超】‥テウ

(Deng Yingchao)中国の政治家・女性運動指導者。河南信陽の人。天津女子師範在学中、五‐四運動に参加、周恩来と知り、のち結婚。中国共産党政治局員・婦女連合会名誉主席・人民政治協商会議主席などを歴任。(1904〜1992)

とうえい‐ほう【投影法】‥ハフ

①(→)投影図法に同じ。

②〔心〕あいまいな図形などを見せて、それに対する反応をもとに心の内部や性格などを明らかにしようとする心理検査の手法。TATやロールシャッハ‐テストなど。投射法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐めん【投影面】

物体を一平面上に投影する場合、その平面をいう。

⇒とう‐えい【投影】

トウェーン【M. Twain】

⇒マーク=トウェーン

どう‐えき【道駅】ダウ‥

(→)宿駅に同じ。

とう‐えん

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

とう【東】

①方角の一つ。ひがし。

②東京の略。

とう【東】

姓氏の一つ。千葉氏の支族。

⇒とう‐の‐つねより【東常縁】

⇒とう‐やしゅう【東野州】

とう【洞】

朝鮮の地方区画の最小のもの。「面」の下に位する。→どう(洞)

とう【党】タウ

①なかま。ともがら。「―を与くむ」

②中世、武士の集団。鎌倉後期から南北朝時代にかけて、中小武士が血縁的、特に地域的に結合したもの。「武蔵七―」

③主義・思想などを同じくする者によって組織される政治結社。政党。

とう【唐】タウ

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

とう【東】

①方角の一つ。ひがし。

②東京の略。

とう【東】

姓氏の一つ。千葉氏の支族。

⇒とう‐の‐つねより【東常縁】

⇒とう‐やしゅう【東野州】

とう【洞】

朝鮮の地方区画の最小のもの。「面」の下に位する。→どう(洞)

とう【党】タウ

①なかま。ともがら。「―を与くむ」

②中世、武士の集団。鎌倉後期から南北朝時代にかけて、中小武士が血縁的、特に地域的に結合したもの。「武蔵七―」

③主義・思想などを同じくする者によって組織される政治結社。政党。

とう【唐】タウ

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

⇒唐へ投銀

とう【套】

かさねること。おおうこと。かさね。また、帙ちつを数える語。「衣服1―」

とう【盗】タウ

①ぬすむこと。ぬすみ。また、ぬすびと。

②野球で、盗塁を数える語。

⇒盗に食を齎す

とう【陶】タウ

やきもの。せともの。すえ。

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

とう【棟】

①むね。むなぎ。

②長いむねの建物。「研究―」

とう【湯】タウ

①温泉。また温泉、温泉地を数える語。「箱根七―」

②商(殷)の湯王のこと。

⇒湯の盤銘

とう【登】

(慣用音はト)能登国のとのくにの略。

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とう【答】タフ

①こたえ。返事。

②返礼。源氏物語宿木「下りて―の拝、し給ふ御ありさまども」

③意趣返し。返報。復讐。枕草子276「これが―はかならずせんと思ふらんと」

とう【筒】

竹のつつ。中空で細長いもの。→どう(筒)

とう【統】

①ひとつながりのもの。つづきあい。血すじ。

②地層区分の一単位で、地質時代の「世」に対応するもの。

③建網たてあみを数える語。

とう【塘】タウ

つつみ。どて。

とう【骰】

さいころ。骰子。狂言、双六「―は須弥山を表したり」

とう【糖】タウ

①あめ。また、サトウキビなどから製する甘味料。

②水にとけて甘味を呈する炭水化物。単糖(果糖・ブドウ糖)・二糖(蔗糖・麦芽糖)など。一般に蔗糖を指すことが多い。

③広く、糖質、すなわち炭水化物の総称。

とう【頭】

(呉音はズ、唐音はチョウ・チュウ、慣用音はト)

①組織の長。おさ。首領。

②蔵人頭くろうどのとうの略。

③旧制の宮内省で、宗秩寮以外の寮に設置された長官。寮務を掌理し、部下職員を監督した勅任官。

④宮座ほか諸種の寄合で、世話役の称。頭人。頭屋とうや。当とう。

⑤牛・馬・犬などの動物を数える語。

→ず(頭)

とう【壔】タウ

〔数〕柱体または柱面のこと。柱ちゅう。

とう【藤】

藤原氏の略。

とう【籐】

ヤシ科トウ属(広義にはキリンケツ属なども含めて約600種)植物の総称。中国南部・熱帯アジアに自生する蔓性木本。多くは先端の曲がったとげで他の植物にからみつく。茎は極めて長く、時に200メートルに達し、節ごとに羽状複葉を互生。花は微細で、多数穂状に集まる。茎は強靱で、籐椅子・ステッキ・細工物に用いる。ラタン。

とう【纛】タウ

竿の先端にすえた、ヤクの黒毛の尾、また、黒毛の馬の尾。のちには苧おを黒く染めたものを用いる。竜像などの幡はたを懸け、即位式・大嘗祭・御禊などに用いる。みはた。おにがしら。→大纛

と‐う【杜宇】

ホトトギスの異称。

と・う【問う・訪う】トフ

〔他五〕

➊《問》物事を尋ねただして返答をはっきりさせる。

①聞きただす。たずねる。質問する。古事記中「燃ゆる火の火中に立ちて―・ひし君はも」。天草本平家物語「これは都から流されられた俊寛といふ人の行くへを知つたかと―・ふに」。「道を―・う」「安否を―・う」「民意を―・う」

②罪を問いただす。詰問する。平家物語4「すべからく賊衆に行き向うて其の罪を―・ふべし」

③罪を負わせてせめる。「殺人罪に―・われる」

④問題にする。「男女の別は―・わない」「指導力が―・われる」

➋人をおとずれ見舞う。

①訪問する。見舞う。万葉集20「なでしこが花のみ―・はむ君ならなくに」。天草本平家物語「昔はあの人々に―・はれうとはつゆも思ひよりまらせなんだことを」。「故郷に父母を―・う」

②亡き人を追善する。とむらう。詞花和歌集雑「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれいつか我が身にならむとすらむ」。徒然草「さるはあと―・ふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず」

⇒問うに落ちず語るに落ちる

⇒問うは一度の恥、問わぬは末代の恥

とう【疾う】

形容詞「疾し」の連用形トクの音便。竹取物語「歩み―する馬をもちて」

と‐うトフ

「といふ」の約。「ちふ」「てふ」と同じ。万葉集5「さよひめが領巾ひれ振りき―君まつら山」

どう

川の合流点。渡ど。

どう【同】

①おなじであること。↔異。

②前に挙げたものを再び繰り返す場合に用いる語。「―大学」

どう【洞】

ほら。ほらあな。→とう(洞)

どう【胴】

①動物体の頭・頸・四肢・尾以外の部分。内部には内臓諸器官がある。

②一般に、物の中腹部。

㋐鎧よろい・具足または剣道の道具で、胸腹部をおおう部分。

㋑弦楽器や打楽器などの中空の主部。

㋒船の中腹部。

㋓額仕立の着物で、周縁にへりをとった内側の部分。傾城買四十八手「ひぢりめんの―にて」

③きもだま。こころ。度胸。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―強く」

④剣道で胴の部分に打つ決り手。

⇒胴据わる

どう【動】

うごくこと。かわること。↔静

どう【堂】ダウ

①賓客に接し、また、礼楽を行う建物。表座敷。表御殿。母屋もや。正殿。寝殿。

②神仏を祭る建物。

③衆人の集まる建物。「公会―」

④棟の高い家屋。住居。居室。

⑤商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。「風月―」

⑥他人の敬称に用いる語。「母―」

⇒堂に入る

⇒堂に升り室に入る

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう【筒】

①双六・博奕などで、采さいを入れて振るつつ。また、それを振る役。枕草子145「かたきの、賽を責め請ひてとみにも入れねば―を盤の上に立てて待つに」

②賭博などのために席を貸してその出来高の歩合を取る人。筒元どうもと。筒取どうとり。

③轂こしきの俗称。源氏物語葵「榻しじなどもみな押し折られてすずろなる車の―にうちかけたれば」

④打楽器の部分名。胴。

→とう(筒)

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どう【銅】

①(copper)金属元素の一種。元素記号Cu 原子番号29。原子量63.55。自然銅としても産出するが、主要な鉱石は黄銅鉱・輝銅鉱など。赤色の金属で、展性・延性に富む。銀に次ぐ電気および熱の良導体。湿った空気中では緑青ろくしょうを生じる。硝酸・熱濃硫酸に溶ける。電線・器具・貨幣などの製造に用い、銅合金(青銅・黄銅など)や銅化合物の原料とする。あかがね。

自然銅

撮影:松原 聰

⇒唐へ投銀

とう【套】

かさねること。おおうこと。かさね。また、帙ちつを数える語。「衣服1―」

とう【盗】タウ

①ぬすむこと。ぬすみ。また、ぬすびと。

②野球で、盗塁を数える語。

⇒盗に食を齎す

とう【陶】タウ

やきもの。せともの。すえ。

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

とう【棟】

①むね。むなぎ。

②長いむねの建物。「研究―」

とう【湯】タウ

①温泉。また温泉、温泉地を数える語。「箱根七―」

②商(殷)の湯王のこと。

⇒湯の盤銘

とう【登】

(慣用音はト)能登国のとのくにの略。

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とう【答】タフ

①こたえ。返事。

②返礼。源氏物語宿木「下りて―の拝、し給ふ御ありさまども」

③意趣返し。返報。復讐。枕草子276「これが―はかならずせんと思ふらんと」

とう【筒】

竹のつつ。中空で細長いもの。→どう(筒)

とう【統】

①ひとつながりのもの。つづきあい。血すじ。

②地層区分の一単位で、地質時代の「世」に対応するもの。

③建網たてあみを数える語。

とう【塘】タウ

つつみ。どて。

とう【骰】

さいころ。骰子。狂言、双六「―は須弥山を表したり」

とう【糖】タウ

①あめ。また、サトウキビなどから製する甘味料。

②水にとけて甘味を呈する炭水化物。単糖(果糖・ブドウ糖)・二糖(蔗糖・麦芽糖)など。一般に蔗糖を指すことが多い。

③広く、糖質、すなわち炭水化物の総称。

とう【頭】

(呉音はズ、唐音はチョウ・チュウ、慣用音はト)

①組織の長。おさ。首領。

②蔵人頭くろうどのとうの略。

③旧制の宮内省で、宗秩寮以外の寮に設置された長官。寮務を掌理し、部下職員を監督した勅任官。

④宮座ほか諸種の寄合で、世話役の称。頭人。頭屋とうや。当とう。

⑤牛・馬・犬などの動物を数える語。

→ず(頭)

とう【壔】タウ

〔数〕柱体または柱面のこと。柱ちゅう。

とう【藤】

藤原氏の略。

とう【籐】

ヤシ科トウ属(広義にはキリンケツ属なども含めて約600種)植物の総称。中国南部・熱帯アジアに自生する蔓性木本。多くは先端の曲がったとげで他の植物にからみつく。茎は極めて長く、時に200メートルに達し、節ごとに羽状複葉を互生。花は微細で、多数穂状に集まる。茎は強靱で、籐椅子・ステッキ・細工物に用いる。ラタン。

とう【纛】タウ

竿の先端にすえた、ヤクの黒毛の尾、また、黒毛の馬の尾。のちには苧おを黒く染めたものを用いる。竜像などの幡はたを懸け、即位式・大嘗祭・御禊などに用いる。みはた。おにがしら。→大纛

と‐う【杜宇】

ホトトギスの異称。

と・う【問う・訪う】トフ

〔他五〕

➊《問》物事を尋ねただして返答をはっきりさせる。

①聞きただす。たずねる。質問する。古事記中「燃ゆる火の火中に立ちて―・ひし君はも」。天草本平家物語「これは都から流されられた俊寛といふ人の行くへを知つたかと―・ふに」。「道を―・う」「安否を―・う」「民意を―・う」

②罪を問いただす。詰問する。平家物語4「すべからく賊衆に行き向うて其の罪を―・ふべし」

③罪を負わせてせめる。「殺人罪に―・われる」

④問題にする。「男女の別は―・わない」「指導力が―・われる」

➋人をおとずれ見舞う。

①訪問する。見舞う。万葉集20「なでしこが花のみ―・はむ君ならなくに」。天草本平家物語「昔はあの人々に―・はれうとはつゆも思ひよりまらせなんだことを」。「故郷に父母を―・う」

②亡き人を追善する。とむらう。詞花和歌集雑「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれいつか我が身にならむとすらむ」。徒然草「さるはあと―・ふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず」

⇒問うに落ちず語るに落ちる

⇒問うは一度の恥、問わぬは末代の恥

とう【疾う】

形容詞「疾し」の連用形トクの音便。竹取物語「歩み―する馬をもちて」

と‐うトフ

「といふ」の約。「ちふ」「てふ」と同じ。万葉集5「さよひめが領巾ひれ振りき―君まつら山」

どう

川の合流点。渡ど。

どう【同】

①おなじであること。↔異。

②前に挙げたものを再び繰り返す場合に用いる語。「―大学」

どう【洞】

ほら。ほらあな。→とう(洞)

どう【胴】

①動物体の頭・頸・四肢・尾以外の部分。内部には内臓諸器官がある。

②一般に、物の中腹部。

㋐鎧よろい・具足または剣道の道具で、胸腹部をおおう部分。

㋑弦楽器や打楽器などの中空の主部。

㋒船の中腹部。

㋓額仕立の着物で、周縁にへりをとった内側の部分。傾城買四十八手「ひぢりめんの―にて」

③きもだま。こころ。度胸。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―強く」

④剣道で胴の部分に打つ決り手。

⇒胴据わる

どう【動】

うごくこと。かわること。↔静

どう【堂】ダウ

①賓客に接し、また、礼楽を行う建物。表座敷。表御殿。母屋もや。正殿。寝殿。

②神仏を祭る建物。

③衆人の集まる建物。「公会―」

④棟の高い家屋。住居。居室。

⑤商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。「風月―」

⑥他人の敬称に用いる語。「母―」

⇒堂に入る

⇒堂に升り室に入る

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう【筒】

①双六・博奕などで、采さいを入れて振るつつ。また、それを振る役。枕草子145「かたきの、賽を責め請ひてとみにも入れねば―を盤の上に立てて待つに」

②賭博などのために席を貸してその出来高の歩合を取る人。筒元どうもと。筒取どうとり。

③轂こしきの俗称。源氏物語葵「榻しじなどもみな押し折られてすずろなる車の―にうちかけたれば」

④打楽器の部分名。胴。

→とう(筒)

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どう【銅】

①(copper)金属元素の一種。元素記号Cu 原子番号29。原子量63.55。自然銅としても産出するが、主要な鉱石は黄銅鉱・輝銅鉱など。赤色の金属で、展性・延性に富む。銀に次ぐ電気および熱の良導体。湿った空気中では緑青ろくしょうを生じる。硝酸・熱濃硫酸に溶ける。電線・器具・貨幣などの製造に用い、銅合金(青銅・黄銅など)や銅化合物の原料とする。あかがね。

自然銅

撮影:松原 聰

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

どう【幢】

①(→)「はたほこ」に同じ。

②仏・菩薩の法門の象徴として用いる旗。また、仏堂の荘厳しょうごんにも用いる。

③とばり。たれぎぬ。

どう【鐃】ダウ

⇒にょう

どう【如何】

〔副〕

①どのように。「その時には―しますか」

②相手の考えを問う語。「お一つ―」

どう

〔接頭〕

ののしり、いやしめる意を表す語。ど。「―掏摸すりめ」

どう

〔感〕

馬を制止する時の掛け声。

とう‐あ【東亜】

アジア州の東部、すなわち中国・朝鮮・日本などの諸国の汎称。

⇒とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】

⇒とうあ‐にっぽう【東亜日報】

⇒とうあ‐れんめい【東亜連盟】

どう‐あい【胴間】‥アヒ

胴の長さ。胴のたけ。

どう‐あく【獰悪】ダウ‥

性質などが荒々しくわるづよいこと。夏目漱石、吾輩は猫である「書生といふ人間中で一番―な種類」

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】

大勢で、ある人のからだを横ざまにかかえあげて、何回も投げあげること。多くはその人を祝福するためにする。「コーチを―する」

とう‐あずき【唐小豆】タウアヅキ

マメ科の常緑蔓草。アフリカ原産の薬用植物。葉は8〜12対の小葉から成る羽状複葉。秋、葉腋に淡黄色の小さな蝶形花を総状につけ、花後、数個の莢さやを密集する。種子はアズキ大で赤色、一端に黒斑があり、首飾りなどとする。莢果きょうかは猛毒で毒矢の原料とし、根茎・葉は甘味があり煎じて飲用する。南蛮小豆あずき。相思子。

どう‐あつ【動圧】

流れている流体が示す圧力のうち、流れの速度に関係する部分。流体の密度をρ、速度をvとするとき、その大きさはρv2/2

とうあつ‐せん【等圧線】

気圧の分布を示すために、気圧の等しい地点を連ねた線。天気図に使用。

どう‐あて【胴当】

(→)胴掛どうかけに同じ。

とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】‥ヰン

日本の大陸政策の一環として東亜同文会が設立した専門学校。1900年(明治33)南京に南京同文書院として発足。同年8月上海に移転し、翌年東亜同文書院と改称。21年外務省管轄の専門学校として認可。46年廃校。→愛知大学。

⇒とう‐あ【東亜】

とうあ‐にっぽう【東亜日報】

韓国の代表的新聞の一つ。1920年創刊、40年強制廃刊されたが、第二次大戦後の45年末に再刊。論調は日本統治時代は右派民族主義、戦後は保守野党の立場。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あぶみ【唐鐙】タウ‥

鐙の一種。唐鞍からくらに付属する輪鐙わあぶみ。

とう‐あみ【唐網】タウ‥

(→)投網とあみに同じ。〈日葡辞書〉

とう‐アルコール【糖アルコール】タウ‥

糖分子のカルボニル基を還元して得られる多価アルコールの総称。水に可溶、甘味をもつ。

とうあ‐れんめい【東亜連盟】

石原莞爾の指導により1939年に結成された国家主義団体である東亜連盟協会の略称。日中戦争の早期終結のため日本・中国・「満州国」の連盟を主張。46年GHQの指令により解散。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あん【偸安】

(安きをぬすむ意)目先の安楽をむさぼること。一時しのぎ。一寸のがれ。

とう‐あん【答案】タフ‥

出された問題に対して書いた答え。答えをしるした文章。「―用紙」

とう‐あん【檔案】タウ‥

中国で、永久保存用の文書・記録。もと辺境との往復公文書をいい、多く木片に書き、壁にかけて保存した形が「かまち(檔・框)」に似るからいう。檔子。

どう‐あん【同行】

〔仏〕

⇒どうぎょう3

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

とう‐あんご【冬安居】

〔仏〕陰暦10月16日から翌年の正月15日まで(臨済宗では2月15日まで)行う冬季の安居あんご。ふゆあんご。ゆきあんご。↔夏安居げあんご

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】

再生繊維の一つ。セルロースを銅アンモニア溶液に溶かし、これを細い孔から流水中に押し出してセルロースを糸状に再生したもの。キュプラともいう。商標名ベンベルグ。絹に似た光沢と感触をもち、洋服裏地・高級下着などに用いる。近年は吸水性不織布などもつくる。

とう‐い【当為】タウヰ

〔哲〕(Sollen ドイツ)「あること」(存在)および「あらざるをえないこと」(自然必然性)に対して、人間の理想として「まさになすべきこと」「まさにあるべきこと」を意味する。当為にはある目的の手段として要求されるものと、無条件的なものとがあり、カントは道徳法則は後者であると考えた。新カント学派は真・善・美等の規範的価値を超越的当為とした。不許不。ゾルレン。↔存在↔不可不

とう‐い【当意】タウ‥

その場で即座に考えたり工夫したりすること。好色二代男「―のうそをつきまぜ」

⇒とうい‐そくみょう【当意即妙】

とう‐い【東夷】

(東方のえびすの意)

①中華(黄河の中・下流地方)の東方に住む異民族。西戎・南蛮・北狄に対する。太平記26「―南蛮は虎の如く窺ひ、西戎北狄は竜の如く見る」

②(日本の東方に住むところから)蝦夷えぞの称。

③東国地方の武士を京都の人が呼んだ語。あずまえびす。平家物語11「国母官女は―西戎の手に従ひ」

とう‐い【東闈】‥ヰ

東宮の門。転じて、東宮すなわち皇太子の異称。古今著聞集2「―の位にそなはり」

とう‐い【島夷】タウ‥

中国で、南方の異民族に対する呼称。時代により対象が異なる。

とう‐い【討夷】タウ‥

夷狄をうちたいらげること。

とう‐い【湯医】タウ‥

温泉に入って病気を治すこと。湯治。

とう‐い【登位】‥ヰ

君主が位につくこと。登極。即位。

とう‐い【等位】‥ヰ

①等級。くらい。

②ひとしい等級・位置。

⇒とうい‐がいねん【等位概念】

⇒とうい‐こうぞう【等位構造】

⇒とうい‐せつ【等位節】

⇒とうい‐せつぞく【等位接続】

とう‐い【頭位】‥ヰ

〔医〕「胎位たいい」参照。

とう‐い【頭囲】‥ヰ

頭のまわり。また、その長さ。

とう‐い【擣衣】タウ‥

(「擣」は、たたく意)砧きぬたで衣をうつこと。〈[季]秋〉

どう‐い【同位】‥ヰ

同一の地位。同じ位置。

⇒どうい‐がいねん【同位概念】

⇒どうい‐かく【同位角】

⇒どうい‐げんそ【同位元素】

⇒どうい‐ごせん【同位語線】

⇒どうい‐たい【同位体】

⇒どういたい‐ぶんり【同位体分離】

どう‐い【同異】

同じことと異なること。

どう‐い【同意】

①同じ意味。

②同じ意見。同じ意思。

③他人の意見に賛成すること。「計画に―する」「―を得る」

⇒どうい‐ご【同意語】

⇒どうい‐しょめん【同意書面】

どう‐い【胴衣】

(→)胴着どうぎに同じ。

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐いう‥イフ

〔連体〕

どのような。どんな。「―料理が好きですか」「―風の吹き回しだ」

とうい‐がいねん【等位概念】‥ヰ‥

(→)同位概念に同じ。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐がいねん【同位概念】‥ヰ‥

〔論〕(coordinate concept)同一の類概念に包括されている種概念同士をいう。例えば、科学を自然科学と人文科学とに分けた場合の両者がそれである。等位概念。等級概念。→類概念。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥

1直線が2直線と交わるとき、おのおのの直線の同側において、その直線と作る角。図においてαとα′。

同位角

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

どう【幢】

①(→)「はたほこ」に同じ。

②仏・菩薩の法門の象徴として用いる旗。また、仏堂の荘厳しょうごんにも用いる。

③とばり。たれぎぬ。

どう【鐃】ダウ

⇒にょう

どう【如何】

〔副〕

①どのように。「その時には―しますか」

②相手の考えを問う語。「お一つ―」

どう

〔接頭〕

ののしり、いやしめる意を表す語。ど。「―掏摸すりめ」

どう

〔感〕

馬を制止する時の掛け声。

とう‐あ【東亜】

アジア州の東部、すなわち中国・朝鮮・日本などの諸国の汎称。

⇒とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】

⇒とうあ‐にっぽう【東亜日報】

⇒とうあ‐れんめい【東亜連盟】

どう‐あい【胴間】‥アヒ

胴の長さ。胴のたけ。

どう‐あく【獰悪】ダウ‥

性質などが荒々しくわるづよいこと。夏目漱石、吾輩は猫である「書生といふ人間中で一番―な種類」

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】

大勢で、ある人のからだを横ざまにかかえあげて、何回も投げあげること。多くはその人を祝福するためにする。「コーチを―する」

とう‐あずき【唐小豆】タウアヅキ

マメ科の常緑蔓草。アフリカ原産の薬用植物。葉は8〜12対の小葉から成る羽状複葉。秋、葉腋に淡黄色の小さな蝶形花を総状につけ、花後、数個の莢さやを密集する。種子はアズキ大で赤色、一端に黒斑があり、首飾りなどとする。莢果きょうかは猛毒で毒矢の原料とし、根茎・葉は甘味があり煎じて飲用する。南蛮小豆あずき。相思子。

どう‐あつ【動圧】

流れている流体が示す圧力のうち、流れの速度に関係する部分。流体の密度をρ、速度をvとするとき、その大きさはρv2/2

とうあつ‐せん【等圧線】

気圧の分布を示すために、気圧の等しい地点を連ねた線。天気図に使用。

どう‐あて【胴当】

(→)胴掛どうかけに同じ。

とうあ‐どうぶん‐しょいん【東亜同文書院】‥ヰン

日本の大陸政策の一環として東亜同文会が設立した専門学校。1900年(明治33)南京に南京同文書院として発足。同年8月上海に移転し、翌年東亜同文書院と改称。21年外務省管轄の専門学校として認可。46年廃校。→愛知大学。

⇒とう‐あ【東亜】

とうあ‐にっぽう【東亜日報】

韓国の代表的新聞の一つ。1920年創刊、40年強制廃刊されたが、第二次大戦後の45年末に再刊。論調は日本統治時代は右派民族主義、戦後は保守野党の立場。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あぶみ【唐鐙】タウ‥

鐙の一種。唐鞍からくらに付属する輪鐙わあぶみ。

とう‐あみ【唐網】タウ‥

(→)投網とあみに同じ。〈日葡辞書〉

とう‐アルコール【糖アルコール】タウ‥

糖分子のカルボニル基を還元して得られる多価アルコールの総称。水に可溶、甘味をもつ。

とうあ‐れんめい【東亜連盟】

石原莞爾の指導により1939年に結成された国家主義団体である東亜連盟協会の略称。日中戦争の早期終結のため日本・中国・「満州国」の連盟を主張。46年GHQの指令により解散。

⇒とう‐あ【東亜】

とう‐あん【偸安】

(安きをぬすむ意)目先の安楽をむさぼること。一時しのぎ。一寸のがれ。

とう‐あん【答案】タフ‥

出された問題に対して書いた答え。答えをしるした文章。「―用紙」

とう‐あん【檔案】タウ‥

中国で、永久保存用の文書・記録。もと辺境との往復公文書をいい、多く木片に書き、壁にかけて保存した形が「かまち(檔・框)」に似るからいう。檔子。

どう‐あん【同行】

〔仏〕

⇒どうぎょう3

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

とう‐あんご【冬安居】

〔仏〕陰暦10月16日から翌年の正月15日まで(臨済宗では2月15日まで)行う冬季の安居あんご。ふゆあんご。ゆきあんご。↔夏安居げあんご

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】

再生繊維の一つ。セルロースを銅アンモニア溶液に溶かし、これを細い孔から流水中に押し出してセルロースを糸状に再生したもの。キュプラともいう。商標名ベンベルグ。絹に似た光沢と感触をもち、洋服裏地・高級下着などに用いる。近年は吸水性不織布などもつくる。

とう‐い【当為】タウヰ

〔哲〕(Sollen ドイツ)「あること」(存在)および「あらざるをえないこと」(自然必然性)に対して、人間の理想として「まさになすべきこと」「まさにあるべきこと」を意味する。当為にはある目的の手段として要求されるものと、無条件的なものとがあり、カントは道徳法則は後者であると考えた。新カント学派は真・善・美等の規範的価値を超越的当為とした。不許不。ゾルレン。↔存在↔不可不

とう‐い【当意】タウ‥

その場で即座に考えたり工夫したりすること。好色二代男「―のうそをつきまぜ」

⇒とうい‐そくみょう【当意即妙】

とう‐い【東夷】

(東方のえびすの意)

①中華(黄河の中・下流地方)の東方に住む異民族。西戎・南蛮・北狄に対する。太平記26「―南蛮は虎の如く窺ひ、西戎北狄は竜の如く見る」

②(日本の東方に住むところから)蝦夷えぞの称。

③東国地方の武士を京都の人が呼んだ語。あずまえびす。平家物語11「国母官女は―西戎の手に従ひ」

とう‐い【東闈】‥ヰ

東宮の門。転じて、東宮すなわち皇太子の異称。古今著聞集2「―の位にそなはり」

とう‐い【島夷】タウ‥

中国で、南方の異民族に対する呼称。時代により対象が異なる。

とう‐い【討夷】タウ‥

夷狄をうちたいらげること。

とう‐い【湯医】タウ‥

温泉に入って病気を治すこと。湯治。

とう‐い【登位】‥ヰ

君主が位につくこと。登極。即位。

とう‐い【等位】‥ヰ

①等級。くらい。

②ひとしい等級・位置。

⇒とうい‐がいねん【等位概念】

⇒とうい‐こうぞう【等位構造】

⇒とうい‐せつ【等位節】

⇒とうい‐せつぞく【等位接続】

とう‐い【頭位】‥ヰ

〔医〕「胎位たいい」参照。

とう‐い【頭囲】‥ヰ

頭のまわり。また、その長さ。

とう‐い【擣衣】タウ‥

(「擣」は、たたく意)砧きぬたで衣をうつこと。〈[季]秋〉

どう‐い【同位】‥ヰ

同一の地位。同じ位置。

⇒どうい‐がいねん【同位概念】

⇒どうい‐かく【同位角】

⇒どうい‐げんそ【同位元素】

⇒どうい‐ごせん【同位語線】

⇒どうい‐たい【同位体】

⇒どういたい‐ぶんり【同位体分離】

どう‐い【同異】

同じことと異なること。

どう‐い【同意】

①同じ意味。

②同じ意見。同じ意思。

③他人の意見に賛成すること。「計画に―する」「―を得る」

⇒どうい‐ご【同意語】

⇒どうい‐しょめん【同意書面】

どう‐い【胴衣】

(→)胴着どうぎに同じ。

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐いう‥イフ

〔連体〕

どのような。どんな。「―料理が好きですか」「―風の吹き回しだ」

とうい‐がいねん【等位概念】‥ヰ‥

(→)同位概念に同じ。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐がいねん【同位概念】‥ヰ‥

〔論〕(coordinate concept)同一の類概念に包括されている種概念同士をいう。例えば、科学を自然科学と人文科学とに分けた場合の両者がそれである。等位概念。等級概念。→類概念。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥

1直線が2直線と交わるとき、おのおのの直線の同側において、その直線と作る角。図においてαとα′。

同位角

⇒どう‐い【同位】

とういきでんとうもくろく【東域伝灯目録】‥ヰキ‥

興福寺僧永超が編集し、1094年(寛治8)青蓮院しょうれんいんに献じた仏書の目録。1巻。当時日本に現存する仏書千五百余部を宗派別に分け、撰者名・巻数などを簡潔に記していて、利用価値が高い。

どうい‐げんそ【同位元素】‥ヰ‥

(→)同位体に同じ。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐ご【同意語】

(→)同義語に同じ。

⇒どう‐い【同意】

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ

〔言〕(coordinate structure)句や節が対等の関係で結び付いている構造。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐ごせん【同位語線】‥ヰ‥

〔言〕(→)等語線に同じ。

⇒どう‐い【同位】

とうい‐じょう【糖衣錠】タウ‥ヂヤウ

飲みやすくするために外側を糖製品で包んだ錠剤。

どうい‐しょめん【同意書面】

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面。作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるかぎりにおいて証拠能力をもつ。

⇒どう‐い【同意】

とういしりゃく【島夷誌略】タウ‥

14世紀中葉の南海諸国の地理・産物・風俗などを実地見聞の上で記した書。元の汪大淵撰。1巻。1349年ごろ成る。

とう‐いす【籐椅子】

トウの茎などを編んでつくった椅子。といす。〈[季]夏〉。田山花袋、髪「かれは其の縁側に備へてある―に体を横よこたへたまゝ」

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥

〔言〕等位構造に現れる節。対立節。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥

〔言〕句または節を対等の関係で結ぶ接続の仕方。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐そくみょう【当意即妙】タウ‥メウ

その場にうまく適応したすばやい機転。当座の機転。仏語の「当位即妙」(何事もそのままで妙なるはたらきを現ずること)から。「―の答え」

⇒とう‐い【当意】

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥

(isotope)原子番号が同じで、質量数が異なる元素。すなわち陽子の数が同じで、中性子の数の異なる原子核をもつ原子。水素と重水素の類。同位体は周期表上で同じ場所を占めるので、ギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)を合成して原語が与えられた。アイソトープ。

⇒どう‐い【同位】

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥

同位体混合物から着目する同位体を分離すること。化学的方法と物理的方法とに大別される。

⇒どう‐い【同位】

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】

相手のお礼や詫びの言葉に対して、それをおだやかに打ち消して言う挨拶の言葉。

とう‐いつ【統一】

①多くのものを一つにまとめあげること。統すべ合わせて支配すること。「国を―する」「精神の―をはかる」「―見解」

②〔哲〕多を何らかの仕方で一としてとらえること。

⇒とういつ‐かがく【統一科学】

⇒とういつ‐がっこう【統一学校】

⇒とういつ‐こうどう【統一行動】

⇒とういつ‐こうはん【統一公判】

⇒とういつ‐せんせん【統一戦線】

⇒とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】

⇒とういつ‐てき【統一的】

⇒とういつば‐りろん【統一場理論】

⇒とういつ‐ほう【統一法】

どう‐いつ【同一】

①同じであること。別物でないこと。「―人物」

②ひとしいこと。差のないこと。「―の待遇」

⇒どういつ‐がいねん【同一概念】

⇒どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】

⇒どういつ‐げんり【同一原理】

⇒どういつ‐し【同一視】

⇒どういつ‐せい【同一性】

⇒どういつ‐たい【同一体】

⇒どういつ‐てつ【同一轍】

⇒どういつ‐てつがく【同一哲学】

⇒どういつ‐ほう【同一法】

⇒どういつ‐りつ【同一律】

⇒どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】

どういつ‐がいねん【同一概念】

〔論〕(identical concept)言語形式は異なるが内包および外延の全く同じ概念。例えば、父母と両親、等辺三角形と等角三角形。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐かがく【統一科学】‥クワ‥

(unified science イギリス・Einheitswissenschaft ドイツ)論理実証主義の立場に基づき、一切の学問は共通の科学言語をもって方法的に統一することができるとする学問観。ウィーン学団がこの運動の中心で、シュリック・カルナップ・ライヘンバッハ・ノイラートが代表。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥

(comparable worth; pay equity)同一の価値があるとみなされる労働には同じ賃金を支払うという原則。主として性差別の撤廃をめざす運動の中で生まれた概念。→同一労働同一賃金。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐がっこう【統一学校】‥ガクカウ

(Einheitsschule ドイツ・école unique フランス)教育の機会均等の原理に基づき、指導層の学校と一般大衆の学校に分かれていた複線型の学校体系を改革し、統一的な学校体系を作ろうとする運動が目ざした学校形態をいう。19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパ諸国、特にドイツ・フランスでこの運動が展開され、学制改革が行われた。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐げんり【同一原理】

〔論〕(principle of identity)思考原理の一つ。「AはAである」の形式で表されるもので、概念は、その思考過程において同一の意味を保持しなければならないということ。自同律。同一律。→思考の原理。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐こうどう【統一行動】‥カウ‥

共通の目的のために統一ある行動をすること。「―を乱す」

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐こうはん【統一公判】

刑事訴訟において、ある社会的事件に関与した多数の被告人全員が、一つの法廷で統一的な審理・裁判をうけることをいう慣用語。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐し【同一視】

①区別せず、同一にみなして取り扱うこと。

②尊敬する他者の持つ特性や力を自分も持ちたい時、その他者と同一になろうとすることで、それらをとり入れようとすること。幼児の社会化には必須。防衛機制の一つ。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐せい【同一性】

(identity)

①一般に、二つ以上の相異なる事物がその性質の共通性の故に、その点では相互に区別できないこと(質的同一性)。

②狭義では、事物がそれ自身に同じであること(自己同一性・数的同一性)。特に人格が自己として一貫することをいう。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐せんせん【統一戦線】

(united front)政治運動などにおいて、ある共通の目標に対して諸党派または諸団体が協同して形成した持続的な運動形態。人民戦線の類。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐たい【同一体】

①同じからだ。同体。

②同一の関係。

③質と形との一致した物体。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】‥ハウ‥

地方公共団体の議会の議員および長の選挙期日を全国的に統一して行う選挙。公職選挙法にかかわらず、そのつど特例法を制定して行う。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐てき【統一的】

全体を統一したさま。統一がとれているさま。「―な行動」

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐てつ【同一轍】

同じすじみち。「―を踏む」

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつがく【同一哲学】

物質と精神、主観と客観とは本質的に異なった実体ではなく、一つの絶対的実体の現れ方の差で、実は同一であるとする哲学。スピノザ・シェリングの哲学。同一説。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつば‐りろん【統一場理論】

〔理〕一般相対性理論を拡張して、重力場と電磁場を空間の性質として説明しようとした理論。さらに、素粒子間の相互作用をも含む、統一された単一の理論を指す場合もある。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐ほう【統一法】‥ハフ

(Act of Uniformity)イギリス国教会の礼拝儀式などを統一した法律。1549年に制定、メアリー1世により廃止されたが、59年エリザベス1世により再公布された。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ

〔数〕証明法の一つ。「AならばB」が成り立ち、Bが成立するのは唯一通りの場合しかないとき、「BならばA」が成り立つことを利用する。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐りつ【同一律】

(→)同一原理に同じ。自同律。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】‥ラウ‥

(equal pay for equal work)同一内容の労働には同一賃金を支払うという原則。男女差をはじめ、年齢・人種・信条などによる差別を撤廃する要求として主張された。

⇒どう‐いつ【同一】

とう‐いと【唐糸】タウ‥

機械紡績の綿糸の旧称。

とう‐いも【唐芋】タウ‥

サツマイモの別称。

とういん【洞院】‥ヰン

藤原氏北家の西園寺流の家名。西園寺公経の第3子実雄を祖とする。

⇒とういん‐きんかた【洞院公賢】

⇒とういん‐きんさだ【洞院公定】

⇒とういん‐さねひろ【洞院実

⇒どう‐い【同位】

とういきでんとうもくろく【東域伝灯目録】‥ヰキ‥

興福寺僧永超が編集し、1094年(寛治8)青蓮院しょうれんいんに献じた仏書の目録。1巻。当時日本に現存する仏書千五百余部を宗派別に分け、撰者名・巻数などを簡潔に記していて、利用価値が高い。

どうい‐げんそ【同位元素】‥ヰ‥

(→)同位体に同じ。

⇒どう‐い【同位】

どうい‐ご【同意語】

(→)同義語に同じ。

⇒どう‐い【同意】

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ

〔言〕(coordinate structure)句や節が対等の関係で結び付いている構造。

⇒とう‐い【等位】

どうい‐ごせん【同位語線】‥ヰ‥

〔言〕(→)等語線に同じ。

⇒どう‐い【同位】

とうい‐じょう【糖衣錠】タウ‥ヂヤウ

飲みやすくするために外側を糖製品で包んだ錠剤。

どうい‐しょめん【同意書面】

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面。作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるかぎりにおいて証拠能力をもつ。

⇒どう‐い【同意】

とういしりゃく【島夷誌略】タウ‥

14世紀中葉の南海諸国の地理・産物・風俗などを実地見聞の上で記した書。元の汪大淵撰。1巻。1349年ごろ成る。

とう‐いす【籐椅子】

トウの茎などを編んでつくった椅子。といす。〈[季]夏〉。田山花袋、髪「かれは其の縁側に備へてある―に体を横よこたへたまゝ」

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥

〔言〕等位構造に現れる節。対立節。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥

〔言〕句または節を対等の関係で結ぶ接続の仕方。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐そくみょう【当意即妙】タウ‥メウ

その場にうまく適応したすばやい機転。当座の機転。仏語の「当位即妙」(何事もそのままで妙なるはたらきを現ずること)から。「―の答え」

⇒とう‐い【当意】

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥

(isotope)原子番号が同じで、質量数が異なる元素。すなわち陽子の数が同じで、中性子の数の異なる原子核をもつ原子。水素と重水素の類。同位体は周期表上で同じ場所を占めるので、ギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)を合成して原語が与えられた。アイソトープ。

⇒どう‐い【同位】

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥

同位体混合物から着目する同位体を分離すること。化学的方法と物理的方法とに大別される。

⇒どう‐い【同位】

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】

相手のお礼や詫びの言葉に対して、それをおだやかに打ち消して言う挨拶の言葉。

とう‐いつ【統一】

①多くのものを一つにまとめあげること。統すべ合わせて支配すること。「国を―する」「精神の―をはかる」「―見解」

②〔哲〕多を何らかの仕方で一としてとらえること。

⇒とういつ‐かがく【統一科学】

⇒とういつ‐がっこう【統一学校】

⇒とういつ‐こうどう【統一行動】

⇒とういつ‐こうはん【統一公判】

⇒とういつ‐せんせん【統一戦線】

⇒とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】

⇒とういつ‐てき【統一的】

⇒とういつば‐りろん【統一場理論】

⇒とういつ‐ほう【統一法】

どう‐いつ【同一】

①同じであること。別物でないこと。「―人物」

②ひとしいこと。差のないこと。「―の待遇」

⇒どういつ‐がいねん【同一概念】

⇒どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】

⇒どういつ‐げんり【同一原理】

⇒どういつ‐し【同一視】

⇒どういつ‐せい【同一性】

⇒どういつ‐たい【同一体】

⇒どういつ‐てつ【同一轍】

⇒どういつ‐てつがく【同一哲学】

⇒どういつ‐ほう【同一法】

⇒どういつ‐りつ【同一律】

⇒どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】

どういつ‐がいねん【同一概念】

〔論〕(identical concept)言語形式は異なるが内包および外延の全く同じ概念。例えば、父母と両親、等辺三角形と等角三角形。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐かがく【統一科学】‥クワ‥

(unified science イギリス・Einheitswissenschaft ドイツ)論理実証主義の立場に基づき、一切の学問は共通の科学言語をもって方法的に統一することができるとする学問観。ウィーン学団がこの運動の中心で、シュリック・カルナップ・ライヘンバッハ・ノイラートが代表。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥

(comparable worth; pay equity)同一の価値があるとみなされる労働には同じ賃金を支払うという原則。主として性差別の撤廃をめざす運動の中で生まれた概念。→同一労働同一賃金。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐がっこう【統一学校】‥ガクカウ

(Einheitsschule ドイツ・école unique フランス)教育の機会均等の原理に基づき、指導層の学校と一般大衆の学校に分かれていた複線型の学校体系を改革し、統一的な学校体系を作ろうとする運動が目ざした学校形態をいう。19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパ諸国、特にドイツ・フランスでこの運動が展開され、学制改革が行われた。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐げんり【同一原理】

〔論〕(principle of identity)思考原理の一つ。「AはAである」の形式で表されるもので、概念は、その思考過程において同一の意味を保持しなければならないということ。自同律。同一律。→思考の原理。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐こうどう【統一行動】‥カウ‥

共通の目的のために統一ある行動をすること。「―を乱す」

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐こうはん【統一公判】

刑事訴訟において、ある社会的事件に関与した多数の被告人全員が、一つの法廷で統一的な審理・裁判をうけることをいう慣用語。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐し【同一視】

①区別せず、同一にみなして取り扱うこと。

②尊敬する他者の持つ特性や力を自分も持ちたい時、その他者と同一になろうとすることで、それらをとり入れようとすること。幼児の社会化には必須。防衛機制の一つ。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐せい【同一性】

(identity)

①一般に、二つ以上の相異なる事物がその性質の共通性の故に、その点では相互に区別できないこと(質的同一性)。

②狭義では、事物がそれ自身に同じであること(自己同一性・数的同一性)。特に人格が自己として一貫することをいう。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐せんせん【統一戦線】

(united front)政治運動などにおいて、ある共通の目標に対して諸党派または諸団体が協同して形成した持続的な運動形態。人民戦線の類。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐たい【同一体】

①同じからだ。同体。

②同一の関係。

③質と形との一致した物体。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつ‐ちほうせんきょ【統一地方選挙】‥ハウ‥

地方公共団体の議会の議員および長の選挙期日を全国的に統一して行う選挙。公職選挙法にかかわらず、そのつど特例法を制定して行う。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐てき【統一的】

全体を統一したさま。統一がとれているさま。「―な行動」

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐てつ【同一轍】

同じすじみち。「―を踏む」

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつがく【同一哲学】

物質と精神、主観と客観とは本質的に異なった実体ではなく、一つの絶対的実体の現れ方の差で、実は同一であるとする哲学。スピノザ・シェリングの哲学。同一説。

⇒どう‐いつ【同一】

とういつば‐りろん【統一場理論】

〔理〕一般相対性理論を拡張して、重力場と電磁場を空間の性質として説明しようとした理論。さらに、素粒子間の相互作用をも含む、統一された単一の理論を指す場合もある。

⇒とう‐いつ【統一】

とういつ‐ほう【統一法】‥ハフ

(Act of Uniformity)イギリス国教会の礼拝儀式などを統一した法律。1549年に制定、メアリー1世により廃止されたが、59年エリザベス1世により再公布された。

⇒とう‐いつ【統一】

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ

〔数〕証明法の一つ。「AならばB」が成り立ち、Bが成立するのは唯一通りの場合しかないとき、「BならばA」が成り立つことを利用する。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐りつ【同一律】

(→)同一原理に同じ。自同律。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】‥ラウ‥

(equal pay for equal work)同一内容の労働には同一賃金を支払うという原則。男女差をはじめ、年齢・人種・信条などによる差別を撤廃する要求として主張された。

⇒どう‐いつ【同一】

とう‐いと【唐糸】タウ‥

機械紡績の綿糸の旧称。

とう‐いも【唐芋】タウ‥

サツマイモの別称。

とういん【洞院】‥ヰン

藤原氏北家の西園寺流の家名。西園寺公経の第3子実雄を祖とする。

⇒とういん‐きんかた【洞院公賢】

⇒とういん‐きんさだ【洞院公定】

⇒とういん‐さねひろ【洞院実 】

とう‐いん【党員】タウヰン

ある政党に属している人。「―名簿」

とう‐いん【唐音】タウ‥

⇒とうおん。〈日葡辞書〉

とう‐いん【唐寅】タウ‥

明代の画家。四大家の一人。院派(画院系)に数えられる。字は伯虎・子畏。号は六如など。江蘇呉県(蘇州)の人。郷試に首席(解元)となったが、会試で不正事件に連座、江南第一風流才子と自称して書画・詩文に遊ぶ。(1470〜1523)

とういん【唐韻】タウヰン

①中国の韻書。唐の孫愐そんめん撰。「切韻」を改訂増補し、特に字義の記載を増加したが、すでに散逸している。→切韻。

②唐時代の韻書の総称。

とう‐いん【登院】‥ヰン

院と名のつく機関へ出向くこと。特に、議員として衆議院・参議院に出席すること。

⇒とういん‐ていし【登院停止】

とう‐いん【頭韻】‥ヰン

語頭と同一の韻を繰り返すもの。「つらつら椿」の類。また、詩歌で句頭または語頭に同一の韻を繰り返したもの。↔脚韻。→押韻おういん

どう‐いん【同音】

⇒どうおん

どう‐いん【同韻】‥ヰン

韻が同じであること。同じ韻。

どう‐いん【動因】

①ある物事をひきおこす直接の原因。

②〔哲〕(→)動力因に同じ。

どう‐いん【動員】‥ヰン

①軍隊の平時編制を戦時編制に移すこと。戦争に必要な諸機関を編制し、特に兵士を召集すること。「―令」↔復員。

②戦争目的遂行のため、国内の資源や人間を統一管理のもとに集中すること。「産業―」「学徒―」

③転じて、ひろく或る目的のために人や物を集中すること。「社員を―する」

どう‐いん【導引】ダウ‥

①みちびくこと。道案内。

②道家で行う一種の治療・養生法。関節・体肢を屈伸・動作させたり、静座・摩擦・呼吸などを行なったりする。長生の法という。

③あんま。もみりょうじ。

どう‐いん【導因】ダウ‥

ある事態を導き出した原因。

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。はじめ後醍醐天皇の信任を得ていたが、両朝分裂後は北朝に重きをなす。太政大臣。有職故実に通じ、「皇代暦」「歴代最要鈔」「拾芥抄」などを著し、日記に「園太暦」がある。中園入道相国と号す。(1291〜1360)

⇒とういん【洞院】

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。実夏の子。左大臣。「尊卑分脈」を編し、日記がある。後中園左府。(1340〜1399)

⇒とういん【洞院】

とういん‐さねひろ【洞院実

】

とう‐いん【党員】タウヰン

ある政党に属している人。「―名簿」

とう‐いん【唐音】タウ‥

⇒とうおん。〈日葡辞書〉

とう‐いん【唐寅】タウ‥

明代の画家。四大家の一人。院派(画院系)に数えられる。字は伯虎・子畏。号は六如など。江蘇呉県(蘇州)の人。郷試に首席(解元)となったが、会試で不正事件に連座、江南第一風流才子と自称して書画・詩文に遊ぶ。(1470〜1523)

とういん【唐韻】タウヰン

①中国の韻書。唐の孫愐そんめん撰。「切韻」を改訂増補し、特に字義の記載を増加したが、すでに散逸している。→切韻。

②唐時代の韻書の総称。

とう‐いん【登院】‥ヰン

院と名のつく機関へ出向くこと。特に、議員として衆議院・参議院に出席すること。

⇒とういん‐ていし【登院停止】

とう‐いん【頭韻】‥ヰン

語頭と同一の韻を繰り返すもの。「つらつら椿」の類。また、詩歌で句頭または語頭に同一の韻を繰り返したもの。↔脚韻。→押韻おういん

どう‐いん【同音】

⇒どうおん

どう‐いん【同韻】‥ヰン

韻が同じであること。同じ韻。

どう‐いん【動因】

①ある物事をひきおこす直接の原因。

②〔哲〕(→)動力因に同じ。

どう‐いん【動員】‥ヰン

①軍隊の平時編制を戦時編制に移すこと。戦争に必要な諸機関を編制し、特に兵士を召集すること。「―令」↔復員。

②戦争目的遂行のため、国内の資源や人間を統一管理のもとに集中すること。「産業―」「学徒―」

③転じて、ひろく或る目的のために人や物を集中すること。「社員を―する」

どう‐いん【導引】ダウ‥

①みちびくこと。道案内。

②道家で行う一種の治療・養生法。関節・体肢を屈伸・動作させたり、静座・摩擦・呼吸などを行なったりする。長生の法という。

③あんま。もみりょうじ。

どう‐いん【導因】ダウ‥

ある事態を導き出した原因。

とういん‐きんかた【洞院公賢】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。はじめ後醍醐天皇の信任を得ていたが、両朝分裂後は北朝に重きをなす。太政大臣。有職故実に通じ、「皇代暦」「歴代最要鈔」「拾芥抄」などを著し、日記に「園太暦」がある。中園入道相国と号す。(1291〜1360)

⇒とういん【洞院】

とういん‐きんさだ【洞院公定】‥ヰン‥

南北朝時代の公家。実夏の子。左大臣。「尊卑分脈」を編し、日記がある。後中園左府。(1340〜1399)

⇒とういん【洞院】

とういん‐さねひろ【洞院実 】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

とういん‐ていし【登院停止】‥ヰン‥

衆参両院議員に対する懲罰の一種。登院をある期間停止するもの。期間は30日以内。

⇒とう‐いん【登院】

とうインド‐がいしゃ【東印度会社】‥グワイ‥

⇒ひがしインドがいしゃ

とういんひじ【棠陰比事】タウ‥

宋の桂万栄が「疑獄集」「折獄亀鑑」などを参照して編んだ裁判小説集。1207年成る。144話。江戸初期、日本で訳点本・和訳本が刊行され、西鶴の「本朝桜陰比事」などが作られた。

とう‐う【凍雨】

①冬の雨。寒雨。

②みぞれ。

③雨滴が空中で凍結し、氷粒となって降って来るもの。「あられ」に似て透明なもの。

どう‐う【堂宇】ダウ‥

(「宇」は、のきの意)

①堂ののき。

②堂。殿堂。

トゥヴァル【Tuvalu】

⇒ツバル

ドゥー‐イット‐ユアセルフ【do-it-yourself】

(自分自身でしなさい、の意)家具などを、素人が手作りすること。家屋の簡単な修理やペンキ塗りなどにも言う。日曜大工。DIY

とう‐うえ【当上】タウウヘ

(→)今上きんじょうに同じ。

とう‐うす【唐臼】タウ‥

「磨臼すりうす」参照。

ドゥーチェ【Duce イタリア】

(指導者・統率者の意)イタリアで、ムッソリーニの公式称号。もともとはローマ時代に傭兵隊長に与えられた称号。

とう‐うちわ【唐団扇】タウウチハ

①中国風のうちわ。ひょうたん形または円形で、柄の端の孔に緒を通したもの。軍配団扇ぐんばいうちわに用いた。

②紋所の名。唐団扇1をかたどったもの。

どうう‐の‐とう【銅烏幢】

朝賀または即位礼に、紫宸殿の南庭に飾りとして立てた幢はたで、威儀の具の一種。高さ3丈の柱の上に、金盤蓮華座を重ね、その上に高さ3尺5寸で黄色金銅の3足の烏を据え、その下に玉7旒を垂れ、柄は黒塗に5色で雲形を描く。烏形うぎょう幢。

ドゥーフ【H. Doeff】

⇒ズーフ

ドゥーマ【Duma ロシア】

ロシアの国会下院。1906年憲法で開設。4次を数えたが、ロシア革命で解散。93年憲法で再開設。

どう‐うら【胴裏】

袷あわせ・綿入れなど着物の裏地で、胴に用いる部分。→和服(図)

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥

雨量の等しい地点を地図上に連ねた線。

トゥール【Tours】

フランス中部の都市。ロワール川中流に位置し、葡萄酒醸造・陶器などの伝統工業で名高い。732年のイスラム教徒とフランク王国軍との戦(トゥール‐ポアチエの戦)の地。バルザックの生地。人口13万3千(1999)。

トゥールーズ【Toulouse】

フランス南部の都市。ガロンヌ川に沿い、アキテーヌ地方南部の航空機産業をはじめとする商工業・交通の要地。人口39万(1999)。

トゥーロン【Toulon】

フランス南東部、地中海に臨む港湾都市。海軍兵学校・造船所・海軍基地がある。人口16万1千(1999)。

とう‐うん【東雲】

①東方の雲。

②しののめ。あけがた。

とう‐うん【凍雲】

雪模様の雲。冬空の雲。

とう‐えい【冬営】

①冬の陣営。また、陣営を張って冬を越すこと。

②転じて、冬の寒期を越す用意。

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐えい【投影】

①物体のうつった影。

②物の見え方や解釈の仕方に、心の内面が表現されること。また、物事が他に影響すること。「時代精神の―」

③投影図法によって平面上に描かれた図形。また、その図形を描くこと。投象。射影。

⇒とうえい‐が【投影画】

⇒とうえい‐が‐ほう【投影画法】

⇒とうえい‐ず【投影図】

⇒とうえい‐ず‐ほう【投影図法】

⇒とうえい‐せん【投影線】

⇒とうえい‐ほう【投影法】

⇒とうえい‐めん【投影面】

とうえい【東映】

日本の映画会社。映画の製作・興行を行う。1949年設立の東京映画配給が、51年に東横映画と太泉映画を吸収合併して発足。時代劇・任侠・アニメーション映画で一時代を画す。

とうえい【東営】

(Dongying)中国山東省北部、黄河の河口近くに位置する都市。勝利油田の所在地で、石油工業が盛ん。人口78万9千(2000)。

とう‐えい【東瀛】

①東方の大海。東海。

②転じて、日本の意。

とう‐えい【倒影】タウ‥

①水面などに、さかさにうつったかげ。

②夕日のかげ。

とう‐えい【登営】

⇒とえい

とうえい‐が【投影画】‥グワ

投影図法によって描いた図形。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐が‐ほう【投影画法】‥グワハフ

(→)投影図法に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ざん【東叡山】

(東の比叡山の意)東京上野の寛永寺の山号。

とうえい‐ず【投影図】‥ヅ

(→)投影画に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ず‐ほう【投影図法】‥ヅハフ

空間にある物体の位置・形状を1点または無限遠点から見て、一平面上に表す図法。視点と物体上の点を結んだ直線を一平面上に会して、そこに図形を描く法。投象法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐せん【投影線】

投影図法で、視点と物体上の点とその点の投影とを結ぶ直線。投射線。

⇒とう‐えい【投影】

とう‐えいちょう【鄧穎超】‥テウ

(Deng Yingchao)中国の政治家・女性運動指導者。河南信陽の人。天津女子師範在学中、五‐四運動に参加、周恩来と知り、のち結婚。中国共産党政治局員・婦女連合会名誉主席・人民政治協商会議主席などを歴任。(1904〜1992)

とうえい‐ほう【投影法】‥ハフ

①(→)投影図法に同じ。

②〔心〕あいまいな図形などを見せて、それに対する反応をもとに心の内部や性格などを明らかにしようとする心理検査の手法。TATやロールシャッハ‐テストなど。投射法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐めん【投影面】

物体を一平面上に投影する場合、その平面をいう。

⇒とう‐えい【投影】

トウェーン【M. Twain】

⇒マーク=トウェーン

どう‐えき【道駅】ダウ‥

(→)宿駅に同じ。

とう‐えん

】‥ヰン‥

室町時代の公家。満季の子。左大臣。有職故実に通じ、公賢の「拾芥抄」を補修し、「名目抄」を著す。世に東山左府という。(1409〜 )

⇒とういん【洞院】

とういん‐ていし【登院停止】‥ヰン‥

衆参両院議員に対する懲罰の一種。登院をある期間停止するもの。期間は30日以内。

⇒とう‐いん【登院】

とうインド‐がいしゃ【東印度会社】‥グワイ‥

⇒ひがしインドがいしゃ

とういんひじ【棠陰比事】タウ‥

宋の桂万栄が「疑獄集」「折獄亀鑑」などを参照して編んだ裁判小説集。1207年成る。144話。江戸初期、日本で訳点本・和訳本が刊行され、西鶴の「本朝桜陰比事」などが作られた。

とう‐う【凍雨】

①冬の雨。寒雨。

②みぞれ。

③雨滴が空中で凍結し、氷粒となって降って来るもの。「あられ」に似て透明なもの。

どう‐う【堂宇】ダウ‥

(「宇」は、のきの意)

①堂ののき。

②堂。殿堂。

トゥヴァル【Tuvalu】

⇒ツバル

ドゥー‐イット‐ユアセルフ【do-it-yourself】

(自分自身でしなさい、の意)家具などを、素人が手作りすること。家屋の簡単な修理やペンキ塗りなどにも言う。日曜大工。DIY

とう‐うえ【当上】タウウヘ

(→)今上きんじょうに同じ。

とう‐うす【唐臼】タウ‥

「磨臼すりうす」参照。

ドゥーチェ【Duce イタリア】

(指導者・統率者の意)イタリアで、ムッソリーニの公式称号。もともとはローマ時代に傭兵隊長に与えられた称号。

とう‐うちわ【唐団扇】タウウチハ

①中国風のうちわ。ひょうたん形または円形で、柄の端の孔に緒を通したもの。軍配団扇ぐんばいうちわに用いた。

②紋所の名。唐団扇1をかたどったもの。

どうう‐の‐とう【銅烏幢】

朝賀または即位礼に、紫宸殿の南庭に飾りとして立てた幢はたで、威儀の具の一種。高さ3丈の柱の上に、金盤蓮華座を重ね、その上に高さ3尺5寸で黄色金銅の3足の烏を据え、その下に玉7旒を垂れ、柄は黒塗に5色で雲形を描く。烏形うぎょう幢。

ドゥーフ【H. Doeff】

⇒ズーフ

ドゥーマ【Duma ロシア】

ロシアの国会下院。1906年憲法で開設。4次を数えたが、ロシア革命で解散。93年憲法で再開設。

どう‐うら【胴裏】

袷あわせ・綿入れなど着物の裏地で、胴に用いる部分。→和服(図)

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥

雨量の等しい地点を地図上に連ねた線。

トゥール【Tours】

フランス中部の都市。ロワール川中流に位置し、葡萄酒醸造・陶器などの伝統工業で名高い。732年のイスラム教徒とフランク王国軍との戦(トゥール‐ポアチエの戦)の地。バルザックの生地。人口13万3千(1999)。

トゥールーズ【Toulouse】

フランス南部の都市。ガロンヌ川に沿い、アキテーヌ地方南部の航空機産業をはじめとする商工業・交通の要地。人口39万(1999)。

トゥーロン【Toulon】

フランス南東部、地中海に臨む港湾都市。海軍兵学校・造船所・海軍基地がある。人口16万1千(1999)。

とう‐うん【東雲】

①東方の雲。

②しののめ。あけがた。

とう‐うん【凍雲】

雪模様の雲。冬空の雲。

とう‐えい【冬営】

①冬の陣営。また、陣営を張って冬を越すこと。

②転じて、冬の寒期を越す用意。

とう‐えい【灯影】

ともしび。また、ともしびのかげ。

とう‐えい【投影】

①物体のうつった影。

②物の見え方や解釈の仕方に、心の内面が表現されること。また、物事が他に影響すること。「時代精神の―」

③投影図法によって平面上に描かれた図形。また、その図形を描くこと。投象。射影。

⇒とうえい‐が【投影画】

⇒とうえい‐が‐ほう【投影画法】

⇒とうえい‐ず【投影図】

⇒とうえい‐ず‐ほう【投影図法】

⇒とうえい‐せん【投影線】

⇒とうえい‐ほう【投影法】

⇒とうえい‐めん【投影面】

とうえい【東映】

日本の映画会社。映画の製作・興行を行う。1949年設立の東京映画配給が、51年に東横映画と太泉映画を吸収合併して発足。時代劇・任侠・アニメーション映画で一時代を画す。

とうえい【東営】

(Dongying)中国山東省北部、黄河の河口近くに位置する都市。勝利油田の所在地で、石油工業が盛ん。人口78万9千(2000)。

とう‐えい【東瀛】

①東方の大海。東海。

②転じて、日本の意。

とう‐えい【倒影】タウ‥

①水面などに、さかさにうつったかげ。

②夕日のかげ。

とう‐えい【登営】

⇒とえい

とうえい‐が【投影画】‥グワ

投影図法によって描いた図形。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐が‐ほう【投影画法】‥グワハフ

(→)投影図法に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ざん【東叡山】

(東の比叡山の意)東京上野の寛永寺の山号。

とうえい‐ず【投影図】‥ヅ

(→)投影画に同じ。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐ず‐ほう【投影図法】‥ヅハフ

空間にある物体の位置・形状を1点または無限遠点から見て、一平面上に表す図法。視点と物体上の点を結んだ直線を一平面上に会して、そこに図形を描く法。投象法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐せん【投影線】

投影図法で、視点と物体上の点とその点の投影とを結ぶ直線。投射線。

⇒とう‐えい【投影】

とう‐えいちょう【鄧穎超】‥テウ

(Deng Yingchao)中国の政治家・女性運動指導者。河南信陽の人。天津女子師範在学中、五‐四運動に参加、周恩来と知り、のち結婚。中国共産党政治局員・婦女連合会名誉主席・人民政治協商会議主席などを歴任。(1904〜1992)

とうえい‐ほう【投影法】‥ハフ

①(→)投影図法に同じ。

②〔心〕あいまいな図形などを見せて、それに対する反応をもとに心の内部や性格などを明らかにしようとする心理検査の手法。TATやロールシャッハ‐テストなど。投射法。

⇒とう‐えい【投影】

とうえい‐めん【投影面】

物体を一平面上に投影する場合、その平面をいう。

⇒とう‐えい【投影】

トウェーン【M. Twain】

⇒マーク=トウェーン

どう‐えき【道駅】ダウ‥

(→)宿駅に同じ。

とう‐えん広辞苑 ページ 13768 での【○問屋長者に似る】単語。