複数辞典一括検索+![]()

![]()

○歯亡び舌存すはほろびしたそんす🔗⭐🔉

○歯亡び舌存すはほろびしたそんす

[説苑敬慎]剛強なものはかえって早く亡び、柔軟なものがかえって長く存在する。

⇒は【歯】

は‐ほん【端本】

ひとそろいとなる本で欠本のあるものなど、全部はそろわない書物。零本れいほんと同じ意味にも使う。

はま【浜】

①海または湖に沿った水ぎわの平地。はまべ。万葉集3「海人あまの釣船―に帰りぬ」

②大阪で、河岸かしのこと。(物類称呼)

③囲碁で、上石あげいしのこと。

④塩浜の略。

⑤横浜の略称。「―っ子」

⑥「はまぐり」の略。「―鍋」

は‐ま【破魔】

①〔仏〕悪魔を破滅すること。煩悩ぼんのうを断ち切ること。

②破魔弓の的。藁縄わらなわをまるめて作った輪。はまわ。〈日葡辞書〉。田植草紙「ほてを射たり―射たり」

ぱま【八】

(「八」の唐音の訛)拳けん2にいう語で、八はち。浄瑠璃、冥途飛脚「―、さん、きう、ごう」

ハマーショルド【Dag H. A. C. Hammarskjöld】

スウェーデンの学者・官僚。第2代国連事務総長。中東の動乱に際して活躍。内戦調停のためコンゴへ向かう途中で飛行機事故死。死後ノーベル平和賞。(1905〜1961)

ハマーショルド

提供:Photos12/APL

ハマースタイン【Oscar Hammerstein, Jr.】

アメリカの作詞家。作曲家ロジャースとのコンビによるミュージカルが多数ヒット。「ショウボート」「オクラホマ!」ほか。(1895〜1960)

はま‐いで【浜出で】

浜に出ること。浜で遊ぶこと。

はまいで【浜出】

幸若舞こうわかまい。短章で、めでたい内容の曲。御伽草子としては「浜出草紙」。梶原源太景季は左衛門に任ぜられ、初日に鎌倉で盛大な祝賀の宴を張り、蓬莱を飾って杯を回し、3日目に江の島参詣に事よせて浜出をし、船上に舞台を設けて管弦歌舞をつくす。別名、蓬莱山。

はま‐いば【破魔射場】

破魔打はまうちを行う場所。

はま‐うた【浜唄】

①漁師が浜辺でうたう民謡。

②長唄「越後獅子」の中の俚謡風な一節。

③下座唄げざうたの一つ。海岸の場面に漁師の唄に擬してうたう唄。

はま‐うち【破魔打】

正月の遊戯の一つ。もとは年占としうらで、樹皮でつくった円い輪を一組が投げ転ばし、他の組がさえぎり運勢を占う。

はま‐うつぼ【浜空穂・浜靫】

ハマウツボ科の多年草。海浜砂地のカワラヨモギの根に寄生。葉は鱗片状で、黄褐色肉質の茎につき、初夏、紫色花を穂状につける。

はま‐うど【浜人】

浜辺で働く人。〈日葡辞書〉

はま‐え【浜江】

浜にある入江。海岸に入りこんでいる江。

はま‐えん【浜縁】

神社などの向拝ごはいの階段の下の床。はまゆか。

はま‐えんどう【浜豌豆】‥ヱン‥

マメ科の多年草。スイート‐ピーと同属。海辺砂地に自生。茎の高さ約30〜60センチメートル。エンドウに似るが小形。地下茎を延ばして繁殖。葉は羽状複葉をなし、托葉を有し、中肋の先端に巻鬚まきひげがある。夏、総状花序を作って淡紫色の美しい蝶形花を開く。〈[季]夏〉

はまお【浜尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒はまお‐あらた【浜尾新】

はまお‐あらた【浜尾新】‥ヲ‥

教育行政家。但馬たじま豊岡藩士の子。貴族院議員・東大総長・文相・枢密院議長。子爵。(1849〜1925)

⇒はまお【浜尾】

はまおか【浜岡】‥ヲカ

静岡県御前崎市の地名。原子力発電所が立地。

はま‐おぎ【浜荻】‥ヲギ

①浜辺に生えているオギ。〈[季]秋〉。万葉集4「神風の伊勢の―折りふせて」

②アシの異名。「難波の蘆は伊勢の―」

はま‐おもて【浜面】

浜に向いた方。浜の方面。

はま‐おもと【浜万年青】

ヒガンバナ科の常緑多年草。関東以南の海岸砂地に自生。高さ1メートル余。葉は大形で、オモトに似る。夏、茎頂に佳香ある6弁の白花を散形花序につける。果実は円く、種子は大きい。浜木綿はまゆう。〈[季]夏〉。書言字考節用集「浜木綿、ハマユフ、ハマヲモト」

ハマオモト(花)

撮影:関戸 勇

ハマースタイン【Oscar Hammerstein, Jr.】

アメリカの作詞家。作曲家ロジャースとのコンビによるミュージカルが多数ヒット。「ショウボート」「オクラホマ!」ほか。(1895〜1960)

はま‐いで【浜出で】

浜に出ること。浜で遊ぶこと。

はまいで【浜出】

幸若舞こうわかまい。短章で、めでたい内容の曲。御伽草子としては「浜出草紙」。梶原源太景季は左衛門に任ぜられ、初日に鎌倉で盛大な祝賀の宴を張り、蓬莱を飾って杯を回し、3日目に江の島参詣に事よせて浜出をし、船上に舞台を設けて管弦歌舞をつくす。別名、蓬莱山。

はま‐いば【破魔射場】

破魔打はまうちを行う場所。

はま‐うた【浜唄】

①漁師が浜辺でうたう民謡。

②長唄「越後獅子」の中の俚謡風な一節。

③下座唄げざうたの一つ。海岸の場面に漁師の唄に擬してうたう唄。

はま‐うち【破魔打】

正月の遊戯の一つ。もとは年占としうらで、樹皮でつくった円い輪を一組が投げ転ばし、他の組がさえぎり運勢を占う。

はま‐うつぼ【浜空穂・浜靫】

ハマウツボ科の多年草。海浜砂地のカワラヨモギの根に寄生。葉は鱗片状で、黄褐色肉質の茎につき、初夏、紫色花を穂状につける。

はま‐うど【浜人】

浜辺で働く人。〈日葡辞書〉

はま‐え【浜江】

浜にある入江。海岸に入りこんでいる江。

はま‐えん【浜縁】

神社などの向拝ごはいの階段の下の床。はまゆか。

はま‐えんどう【浜豌豆】‥ヱン‥

マメ科の多年草。スイート‐ピーと同属。海辺砂地に自生。茎の高さ約30〜60センチメートル。エンドウに似るが小形。地下茎を延ばして繁殖。葉は羽状複葉をなし、托葉を有し、中肋の先端に巻鬚まきひげがある。夏、総状花序を作って淡紫色の美しい蝶形花を開く。〈[季]夏〉

はまお【浜尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒はまお‐あらた【浜尾新】

はまお‐あらた【浜尾新】‥ヲ‥

教育行政家。但馬たじま豊岡藩士の子。貴族院議員・東大総長・文相・枢密院議長。子爵。(1849〜1925)

⇒はまお【浜尾】

はまおか【浜岡】‥ヲカ

静岡県御前崎市の地名。原子力発電所が立地。

はま‐おぎ【浜荻】‥ヲギ

①浜辺に生えているオギ。〈[季]秋〉。万葉集4「神風の伊勢の―折りふせて」

②アシの異名。「難波の蘆は伊勢の―」

はま‐おもて【浜面】

浜に向いた方。浜の方面。

はま‐おもと【浜万年青】

ヒガンバナ科の常緑多年草。関東以南の海岸砂地に自生。高さ1メートル余。葉は大形で、オモトに似る。夏、茎頂に佳香ある6弁の白花を散形花序につける。果実は円く、種子は大きい。浜木綿はまゆう。〈[季]夏〉。書言字考節用集「浜木綿、ハマユフ、ハマヲモト」

ハマオモト(花)

撮影:関戸 勇

ハマオモト(実)

撮影:関戸 勇

ハマオモト(実)

撮影:関戸 勇

はま‐おり【浜降】

①祭に加わる人が、海浜や河岸に行って禊みそぎをすること。

②祭礼のとき神輿みこしを海や川の瀬に入れて揉むこと。

はま‐かいどう【浜街道】‥ダウ

①浜に沿う街道。

②江戸から水戸・平を経て陸前岩沼に至る海岸沿いの街道。陸前浜街道。

はま‐かぜ【浜風】

浜に吹く風。潮風。

はま‐かた【浜方】

①浜の方面。

②漁業などに従事する人。

③江戸時代、大坂堂島米市場の仲買。

はま‐がわ【浜側】‥ガハ

①浜に沿った方。

②(大阪で)道から河岸寄りの地。反対側を野側という。

はま‐かんぎく【浜寒菊】

アブラギクの別称。

は‐まき【葉巻】

葉巻煙草の略。尾崎紅葉、金色夜叉「車の上に声して行過ぎし跡には、―の吸殻の捨てたるが赤く見えて煙れり」

⇒はまき‐タバコ【葉巻煙草】

はま‐ぎく【浜菊】

キク科の多年草。本州北部の太平洋岸に自生。茎は木質で、高さ30〜60センチメートル。春、枝に新芽を出し、へら形で上半部に粗い鋸歯のある多肉の葉を束生。秋、白色の頭状花を1個ずつ付ける。観賞用にも栽培。シャスタ‐デージーの原種の一つ。

ハマギク

撮影:関戸 勇

はま‐おり【浜降】

①祭に加わる人が、海浜や河岸に行って禊みそぎをすること。

②祭礼のとき神輿みこしを海や川の瀬に入れて揉むこと。

はま‐かいどう【浜街道】‥ダウ

①浜に沿う街道。

②江戸から水戸・平を経て陸前岩沼に至る海岸沿いの街道。陸前浜街道。

はま‐かぜ【浜風】

浜に吹く風。潮風。

はま‐かた【浜方】

①浜の方面。

②漁業などに従事する人。

③江戸時代、大坂堂島米市場の仲買。

はま‐がわ【浜側】‥ガハ

①浜に沿った方。

②(大阪で)道から河岸寄りの地。反対側を野側という。

はま‐かんぎく【浜寒菊】

アブラギクの別称。

は‐まき【葉巻】

葉巻煙草の略。尾崎紅葉、金色夜叉「車の上に声して行過ぎし跡には、―の吸殻の捨てたるが赤く見えて煙れり」

⇒はまき‐タバコ【葉巻煙草】

はま‐ぎく【浜菊】

キク科の多年草。本州北部の太平洋岸に自生。茎は木質で、高さ30〜60センチメートル。春、枝に新芽を出し、へら形で上半部に粗い鋸歯のある多肉の葉を束生。秋、白色の頭状花を1個ずつ付ける。観賞用にも栽培。シャスタ‐デージーの原種の一つ。

ハマギク

撮影:関戸 勇

はまきた【浜北】

静岡県西部の地名。浜松市に属し、浜北区はその行政区名の一つ。輸送機械工業が立地。

はまき‐タバコ【葉巻煙草】

タバコの葉を刻まずに、巻いて作った巻タバコ。シガー。

葉巻煙草の製造(ハバナ)

撮影:小松義夫

はまきた【浜北】

静岡県西部の地名。浜松市に属し、浜北区はその行政区名の一つ。輸送機械工業が立地。

はまき‐タバコ【葉巻煙草】

タバコの葉を刻まずに、巻いて作った巻タバコ。シガー。

葉巻煙草の製造(ハバナ)

撮影:小松義夫

⇒は‐まき【葉巻】

はまき‐むし【葉捲虫】

植物の葉を巻いてその中にすみ、これを食害する昆虫、特にチョウ目ハマキガ科の蛾の幼虫の総称。〈[季]夏〉

はまぐち【浜口】

姓氏の一つ。

⇒はまぐち‐おさち【浜口雄幸】

⇒はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】

はまぐち‐おさち【浜口雄幸】‥ヲ‥

政治家。高知県出身。東大卒。蔵相・内相を経て、民政党初代総裁として首相となり、金解禁、緊縮政策を断行、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。右翼に東京駅で狙撃され、それがもとで没。(1870〜1931)

浜口雄幸

提供:毎日新聞社

⇒は‐まき【葉巻】

はまき‐むし【葉捲虫】

植物の葉を巻いてその中にすみ、これを食害する昆虫、特にチョウ目ハマキガ科の蛾の幼虫の総称。〈[季]夏〉

はまぐち【浜口】

姓氏の一つ。

⇒はまぐち‐おさち【浜口雄幸】

⇒はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】

はまぐち‐おさち【浜口雄幸】‥ヲ‥

政治家。高知県出身。東大卒。蔵相・内相を経て、民政党初代総裁として首相となり、金解禁、緊縮政策を断行、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。右翼に東京駅で狙撃され、それがもとで没。(1870〜1931)

浜口雄幸

提供:毎日新聞社

⇒はまぐち【浜口】

はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】‥ヤウザウ

銅版画家。和歌山県生れ。カラー‐メゾティント技法を開発、近代感覚に溢れる作風を展開した。作「水差しとぶどうとレモン」。(1909〜2000)

⇒はまぐち【浜口】

はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

(浜栗の意)

①マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートルに達する。日本各地の内湾の砂泥中に産するが、近年は絶滅状態にまで減少した。殻の表面は平滑で、色や模様は変化に富む。内面は白色。肉は食用。「はまぐり」の名で市場に出ているもののほとんどがシナハマグリ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②紋所の名。蛤の形を描いたもので、一つ蛤・向い蛤・三つ蛤などがある。

⇒はまぐり‐ずみ【蛤角】

⇒はまぐり‐なべ【蛤鍋】

⇒はまぐり‐ば【蛤刃】

⇒はまぐり‐ぶね【蛤船】

はまぐり‐ごもん【蛤御門】

京都御所外郭西側の門。下立売御門の北、中立売御門の南。

⇒はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

元治元年(1864)7月、長州藩が形勢挽回のため京都に出兵、京都守護職松平容保かたもりの率いる諸藩の兵と宮門付近で戦って敗れた事件。禁門の変。

⇒はまぐり‐ごもん【蛤御門】

はまぐり‐ずみ【蛤角】

男の額髪の角すみを蛤の合口のように弓形にしたもの。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐なべ【蛤鍋】

蛤のむき身を、葱ねぎ・焼豆腐などと共に味噌などで煮ながら食べる料理。はまなべ。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ば【蛤刃】

鎬しのぎと刃との間を、蛤の貝殻のようにふくらみをもたせて研ぎあげた刃物。太平記32「―に掻合せ」

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ぶね【蛤船】

蛤をとる小舟。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はま‐ぐるま【浜車】

キク科の多年草。海辺の砂地を這い、葉は厚く切れこみがあり、表面がざらつく。夏、黄色の小さな頭状花をつける。別称ネコノシタ。

はま‐こ【浜子】

塩浜で労働する男女。浜取。

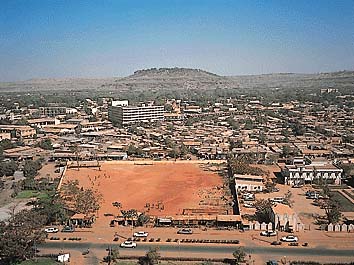

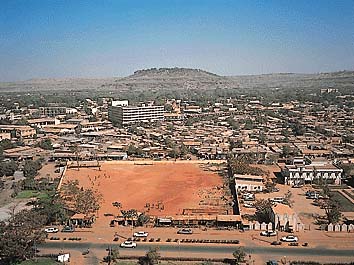

バマコ【Bamako】

アフリカ西部、マリ共和国の首都。同国南西部、ニジェール川上流に位置する。交易都市として発展。人口101万6千(1998)。

バマコ(1)

撮影:小松義夫

⇒はまぐち【浜口】

はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】‥ヤウザウ

銅版画家。和歌山県生れ。カラー‐メゾティント技法を開発、近代感覚に溢れる作風を展開した。作「水差しとぶどうとレモン」。(1909〜2000)

⇒はまぐち【浜口】

はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

(浜栗の意)

①マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートルに達する。日本各地の内湾の砂泥中に産するが、近年は絶滅状態にまで減少した。殻の表面は平滑で、色や模様は変化に富む。内面は白色。肉は食用。「はまぐり」の名で市場に出ているもののほとんどがシナハマグリ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②紋所の名。蛤の形を描いたもので、一つ蛤・向い蛤・三つ蛤などがある。

⇒はまぐり‐ずみ【蛤角】

⇒はまぐり‐なべ【蛤鍋】

⇒はまぐり‐ば【蛤刃】

⇒はまぐり‐ぶね【蛤船】

はまぐり‐ごもん【蛤御門】

京都御所外郭西側の門。下立売御門の北、中立売御門の南。

⇒はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

元治元年(1864)7月、長州藩が形勢挽回のため京都に出兵、京都守護職松平容保かたもりの率いる諸藩の兵と宮門付近で戦って敗れた事件。禁門の変。

⇒はまぐり‐ごもん【蛤御門】

はまぐり‐ずみ【蛤角】

男の額髪の角すみを蛤の合口のように弓形にしたもの。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐なべ【蛤鍋】

蛤のむき身を、葱ねぎ・焼豆腐などと共に味噌などで煮ながら食べる料理。はまなべ。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ば【蛤刃】

鎬しのぎと刃との間を、蛤の貝殻のようにふくらみをもたせて研ぎあげた刃物。太平記32「―に掻合せ」

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ぶね【蛤船】

蛤をとる小舟。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はま‐ぐるま【浜車】

キク科の多年草。海辺の砂地を這い、葉は厚く切れこみがあり、表面がざらつく。夏、黄色の小さな頭状花をつける。別称ネコノシタ。

はま‐こ【浜子】

塩浜で労働する男女。浜取。

バマコ【Bamako】

アフリカ西部、マリ共和国の首都。同国南西部、ニジェール川上流に位置する。交易都市として発展。人口101万6千(1998)。

バマコ(1)

撮影:小松義夫

バマコ(2)

撮影:小松義夫

バマコ(2)

撮影:小松義夫

はま‐ごう【蔓荊】

クマツヅラ科の落葉低木。暖地の海辺砂地に群生。幹は砂上を横走、葉は楕円形。全草に芳香がある。夏、深紫色の唇形花を短穂状につけ、球形果を結ぶ。果実は漢方生薬の蔓荊子まんけいしで、鎮静・消炎剤。ハマホウ。ハマボウ。

はま‐ごしらえ【浜拵え】‥ゴシラヘ

製塩で、塩浜に鹹水かんすいを撒くに先立ち、積み上げてある砂を掻き拡げる作業。

はま‐じ【浜路】‥ヂ

浜辺のみち。浜づたいのみち。

はま‐しおん【浜紫苑】‥ヲン

〔植〕ウラギクの別称。

はま‐しばい【浜芝居】‥ヰ

江戸時代、大坂の小芝居の称。道頓堀の河岸、すなわち浜側に小屋掛けした。

はま‐じょうゆ【浜醤油】‥ジヤウ‥

春に小鰯こいわしを塩・麹・水に漬け、秋になって上澄みを取り醤油を加えて製した調味料。

はま‐じんちょう【浜沈丁】‥ヂンチヤウ

ハマジンチョウ科の常緑小低木。東南アジアの熱帯・亜熱帯の海岸に生じる。南九州や南西諸島にも自生。よく分枝し高さ1.5メートルほど。質厚くつややかな楕円形の葉を互生する。初夏に葉腋に1〜3個の花を、長い柄の先に横向きに開く。花冠は紅紫色で漏斗形、上半部は5裂して直径2センチメートルほどになる。沈丁花に似ているのでいう。

ハマス【Ḥamās】

(アラビア語で熱情の意)パレスチナのイスラム組織。1987年設立。イスラエルに対する抵抗運動を行う。正称、イスラム抵抗運動。ハマース。

はま‐すがな【浜菅菜】

〔植〕ハマボウフウの古名。〈本草和名〉

はま‐すげ【浜菅】

カヤツリグサ科の多年草。スゲ属ではない。海辺に自生。地下茎は横走して所々で塊状。茎は高さ15〜60センチメートル。葉は狭長で硬く、夏、茎頂に濃茶褐色の花穂をつける。塊根は香附子こうぶしと称し、通経・鎮痙に用いる。クグ。漢名、莎草。〈[季]夏〉

はま‐ずさ【浜苆・浜寸莎】

網引あびきや船の古綱を切り解いて作ったすさ。木舞こまい壁の仕上げや漆喰しっくい壁に用いる。

はます‐どり【浜洲鳥】

[一]〔名〕

浜の洲にいる鳥。水鳥。

[二]〔枕〕

「あなゆ(足悩)む」にかかる。

はま‐ぜせり【浜ぜせり】

(「浜」は、大阪で河岸かしのこと)河岸をうろついて遊び女を物色すること。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「日が暮れると―」

はま‐ぜり【浜芹】

セリ科の越年草。海浜に生じる。茎は下部が地面に伏す。高さ20〜40センチメートル。根出葉は通常、羽状複葉。夏、白色の小花を散形花序に密生し、花後、楕円形の果実を結ぶ。果実は煎じて強壮薬とする。ハマニンジン。〈本草和名〉

はまだ【浜田】

島根県西部、日本海に面する市。日本海西部の沖合漁業基地。もと松平氏5万石の城下町。人口6万3千。

はまだ【浜田】

姓氏の一つ。

⇒はまだ‐くにまつ【浜田国松】

⇒はまだ‐こうさく【浜田耕作】

⇒はまだ‐しょうじ【浜田庄司】

⇒はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】

⇒はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

⇒はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】

ハマダーン【Hamadān】

イラン西部の商業都市。メディア王国時代の首都エクバタナの所在地で、アケメネス朝では夏の首都となった歴史的都市。皮革・絨毯じゅうたんの交易地。人口49万4千(2003)。

はま‐だいこん【浜大根】

野菜の大根が野生化して各地の海岸砂地に自生したもの。形状は栽培の大根とほぼ同じだが、栄養条件が悪いため根はやせて硬い。根生葉の羽片の数も少なく、全体に粗毛が多い。

ハマダイコン

撮影:関戸 勇

はま‐ごう【蔓荊】

クマツヅラ科の落葉低木。暖地の海辺砂地に群生。幹は砂上を横走、葉は楕円形。全草に芳香がある。夏、深紫色の唇形花を短穂状につけ、球形果を結ぶ。果実は漢方生薬の蔓荊子まんけいしで、鎮静・消炎剤。ハマホウ。ハマボウ。

はま‐ごしらえ【浜拵え】‥ゴシラヘ

製塩で、塩浜に鹹水かんすいを撒くに先立ち、積み上げてある砂を掻き拡げる作業。

はま‐じ【浜路】‥ヂ

浜辺のみち。浜づたいのみち。

はま‐しおん【浜紫苑】‥ヲン

〔植〕ウラギクの別称。

はま‐しばい【浜芝居】‥ヰ

江戸時代、大坂の小芝居の称。道頓堀の河岸、すなわち浜側に小屋掛けした。

はま‐じょうゆ【浜醤油】‥ジヤウ‥

春に小鰯こいわしを塩・麹・水に漬け、秋になって上澄みを取り醤油を加えて製した調味料。

はま‐じんちょう【浜沈丁】‥ヂンチヤウ

ハマジンチョウ科の常緑小低木。東南アジアの熱帯・亜熱帯の海岸に生じる。南九州や南西諸島にも自生。よく分枝し高さ1.5メートルほど。質厚くつややかな楕円形の葉を互生する。初夏に葉腋に1〜3個の花を、長い柄の先に横向きに開く。花冠は紅紫色で漏斗形、上半部は5裂して直径2センチメートルほどになる。沈丁花に似ているのでいう。

ハマス【Ḥamās】

(アラビア語で熱情の意)パレスチナのイスラム組織。1987年設立。イスラエルに対する抵抗運動を行う。正称、イスラム抵抗運動。ハマース。

はま‐すがな【浜菅菜】

〔植〕ハマボウフウの古名。〈本草和名〉

はま‐すげ【浜菅】

カヤツリグサ科の多年草。スゲ属ではない。海辺に自生。地下茎は横走して所々で塊状。茎は高さ15〜60センチメートル。葉は狭長で硬く、夏、茎頂に濃茶褐色の花穂をつける。塊根は香附子こうぶしと称し、通経・鎮痙に用いる。クグ。漢名、莎草。〈[季]夏〉

はま‐ずさ【浜苆・浜寸莎】

網引あびきや船の古綱を切り解いて作ったすさ。木舞こまい壁の仕上げや漆喰しっくい壁に用いる。

はます‐どり【浜洲鳥】

[一]〔名〕

浜の洲にいる鳥。水鳥。

[二]〔枕〕

「あなゆ(足悩)む」にかかる。

はま‐ぜせり【浜ぜせり】

(「浜」は、大阪で河岸かしのこと)河岸をうろついて遊び女を物色すること。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「日が暮れると―」

はま‐ぜり【浜芹】

セリ科の越年草。海浜に生じる。茎は下部が地面に伏す。高さ20〜40センチメートル。根出葉は通常、羽状複葉。夏、白色の小花を散形花序に密生し、花後、楕円形の果実を結ぶ。果実は煎じて強壮薬とする。ハマニンジン。〈本草和名〉

はまだ【浜田】

島根県西部、日本海に面する市。日本海西部の沖合漁業基地。もと松平氏5万石の城下町。人口6万3千。

はまだ【浜田】

姓氏の一つ。

⇒はまだ‐くにまつ【浜田国松】

⇒はまだ‐こうさく【浜田耕作】

⇒はまだ‐しょうじ【浜田庄司】

⇒はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】

⇒はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

⇒はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】

ハマダーン【Hamadān】

イラン西部の商業都市。メディア王国時代の首都エクバタナの所在地で、アケメネス朝では夏の首都となった歴史的都市。皮革・絨毯じゅうたんの交易地。人口49万4千(2003)。

はま‐だいこん【浜大根】

野菜の大根が野生化して各地の海岸砂地に自生したもの。形状は栽培の大根とほぼ同じだが、栄養条件が悪いため根はやせて硬い。根生葉の羽片の数も少なく、全体に粗毛が多い。

ハマダイコン

撮影:関戸 勇

はまだ‐くにまつ【浜田国松】

政党政治家。伊勢生れ。弁護士から代議士となり、国民党・政友会などに属した。護憲運動に参加。衆議院議長。1937年第70議会で軍部批判(「腹切り問答」)を行う。(1868〜1939)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐こうさく【浜田耕作】‥カウ‥

考古学者。号、青陵。大阪府の人。京大教授・総長。日本における近代科学としての考古学の確立に貢献。著「通論考古学」「東亜考古学研究」「考古学入門」など。(1881〜1938)

⇒はまだ【浜田】

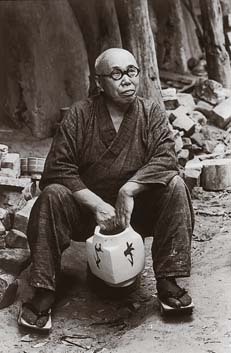

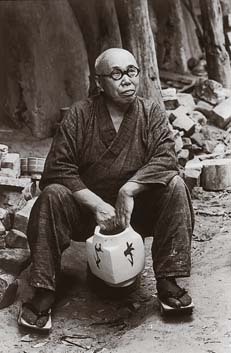

はまだ‐しょうじ【浜田庄司】‥シヤウ‥

陶芸家・民芸運動家。名は象二。神奈川県生れ。栃木県益子ましこで制作、民芸品としての益子焼に高い芸術性を与えた。文化勲章。(1894〜1978)

浜田庄司

撮影:田沼武能

はまだ‐くにまつ【浜田国松】

政党政治家。伊勢生れ。弁護士から代議士となり、国民党・政友会などに属した。護憲運動に参加。衆議院議長。1937年第70議会で軍部批判(「腹切り問答」)を行う。(1868〜1939)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐こうさく【浜田耕作】‥カウ‥

考古学者。号、青陵。大阪府の人。京大教授・総長。日本における近代科学としての考古学の確立に貢献。著「通論考古学」「東亜考古学研究」「考古学入門」など。(1881〜1938)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐しょうじ【浜田庄司】‥シヤウ‥

陶芸家・民芸運動家。名は象二。神奈川県生れ。栃木県益子ましこで制作、民芸品としての益子焼に高い芸術性を与えた。文化勲章。(1894〜1978)

浜田庄司

撮影:田沼武能

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】‥ザウ

幕末・明治の通訳・貿易商。播州出身。1850年(嘉永3)暴風にあい、漂流して米商船に救助され、米国の市民権を得、ジョセフ=ヒコと改名。幕末の日米外交に活躍、その後、貿易商を営み、また、64年(元治1)横浜で「海外新聞」を発行。アメリカ彦蔵。(1837〜1897)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

児童文学者。本名は広助。山形県生れ。早大卒。小川未明と共にお伽噺から近代文学としての童話への道を拓いた。作「椋鳥の夢」「泣いた赤鬼」など。(1893〜1973)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】‥ヒヤウヱ

江戸初期の長崎の貿易商で、長崎代官末次平蔵の朱印船船長。1626年(寛永3)台湾に渡航したが、オランダ総督に妨害され、28年武装した470名の乗組員を率いて渡台、総督に謝罪させ、その子を人質として帰国(台湾事件)。生没年未詳。

⇒はまだ【浜田】

はまだら‐か【羽斑蚊・翅斑蚊】

カ科ハマダラカ亜科の総称。翅に黒斑があり、物にとまる時は後脚と腹部とをあげて体を斜めにする。雌はマラリア・バンクロフト糸状虫などを媒介する。アノフェレス。

はまち【魬】

「鰤ぶり」参照。

は‐まち【刃区】

刀剣の身みと茎なかごとの境である区まちのうち、刃の方にある部分。↔棟区むねまち。→刀(図)

はま‐ぢしゃ【浜萵苣】

〔植〕ツルナの別称。

はま‐ちどり【浜千鳥】

浜辺に来ている千鳥。和歌ではしばしば「あと」「あとなし」「行方もしらぬ」などと続け、また、その「あと」が筆跡・手紙などの意となる。〈[季]冬〉。古今和歌集雑「忘られん時しのべとぞ―ゆくへもしらぬあとをとどむる」

はま‐ちゃ【浜茶】

カワラケツメイ(河原決明)の枝・葉・莢さやなどを乾し、茶の代用とするもの。ねむ茶。豆茶。弘法茶。

はま‐ちりめん【浜縮緬】

滋賀県長浜市付近を主産地とする、厚地の上等な縮緬。長浜縮緬。

はま‐つ‐ちどり【浜つ千鳥】

(→)「はまちどり」に同じ。古事記中「―浜よは行かず磯伝ふ」

はま‐つづら【浜葛】

浜に生えているつる草。万葉集14「駿河の海磯辺おしへに生ふる―」

はま‐づと【浜苞】

浜辺から持ち帰る土産。万葉集3「家のいもが―乞はば何を示さむ」

はま‐つばき【浜椿】

〔植〕

①ハマボウの別称。

②ハマゴウの別称。

はま‐づら【浜面】

浜の所。浜のおもて。浜辺。浜地。後撰和歌集秋「人々もろともに―をまかる道に」

はま‐て【浜手】

浜の方。はまべ。うみて。

はまでら【浜寺】

大阪府堺市南部の一地区。海岸は歌枕として名高い高師浜たかしのはまの一部で浜寺公園がある。

浜寺(高師浜)

撮影:的場 啓

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】‥ザウ

幕末・明治の通訳・貿易商。播州出身。1850年(嘉永3)暴風にあい、漂流して米商船に救助され、米国の市民権を得、ジョセフ=ヒコと改名。幕末の日米外交に活躍、その後、貿易商を営み、また、64年(元治1)横浜で「海外新聞」を発行。アメリカ彦蔵。(1837〜1897)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

児童文学者。本名は広助。山形県生れ。早大卒。小川未明と共にお伽噺から近代文学としての童話への道を拓いた。作「椋鳥の夢」「泣いた赤鬼」など。(1893〜1973)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】‥ヒヤウヱ

江戸初期の長崎の貿易商で、長崎代官末次平蔵の朱印船船長。1626年(寛永3)台湾に渡航したが、オランダ総督に妨害され、28年武装した470名の乗組員を率いて渡台、総督に謝罪させ、その子を人質として帰国(台湾事件)。生没年未詳。

⇒はまだ【浜田】

はまだら‐か【羽斑蚊・翅斑蚊】

カ科ハマダラカ亜科の総称。翅に黒斑があり、物にとまる時は後脚と腹部とをあげて体を斜めにする。雌はマラリア・バンクロフト糸状虫などを媒介する。アノフェレス。

はまち【魬】

「鰤ぶり」参照。

は‐まち【刃区】

刀剣の身みと茎なかごとの境である区まちのうち、刃の方にある部分。↔棟区むねまち。→刀(図)

はま‐ぢしゃ【浜萵苣】

〔植〕ツルナの別称。

はま‐ちどり【浜千鳥】

浜辺に来ている千鳥。和歌ではしばしば「あと」「あとなし」「行方もしらぬ」などと続け、また、その「あと」が筆跡・手紙などの意となる。〈[季]冬〉。古今和歌集雑「忘られん時しのべとぞ―ゆくへもしらぬあとをとどむる」

はま‐ちゃ【浜茶】

カワラケツメイ(河原決明)の枝・葉・莢さやなどを乾し、茶の代用とするもの。ねむ茶。豆茶。弘法茶。

はま‐ちりめん【浜縮緬】

滋賀県長浜市付近を主産地とする、厚地の上等な縮緬。長浜縮緬。

はま‐つ‐ちどり【浜つ千鳥】

(→)「はまちどり」に同じ。古事記中「―浜よは行かず磯伝ふ」

はま‐つづら【浜葛】

浜に生えているつる草。万葉集14「駿河の海磯辺おしへに生ふる―」

はま‐づと【浜苞】

浜辺から持ち帰る土産。万葉集3「家のいもが―乞はば何を示さむ」

はま‐つばき【浜椿】

〔植〕

①ハマボウの別称。

②ハマゴウの別称。

はま‐づら【浜面】

浜の所。浜のおもて。浜辺。浜地。後撰和歌集秋「人々もろともに―をまかる道に」

はま‐て【浜手】

浜の方。はまべ。うみて。

はまでら【浜寺】

大阪府堺市南部の一地区。海岸は歌枕として名高い高師浜たかしのはまの一部で浜寺公園がある。

浜寺(高師浜)

撮影:的場 啓

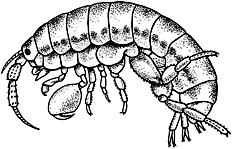

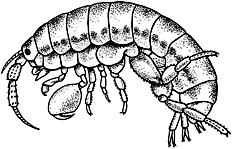

はま‐とびむし【浜跳虫】

ハマトビムシ科のヨコエビの総称。体は側扁し、体長3センチメートルくらいまで。海浜、池沼・湿地の砂中や枯葉の下に群棲。よく跳躍し、打ち上げられた海藻やごみをめくると飛び出す。ヒメハマトビムシなど。

はまとびむし

はま‐とびむし【浜跳虫】

ハマトビムシ科のヨコエビの総称。体は側扁し、体長3センチメートルくらいまで。海浜、池沼・湿地の砂中や枯葉の下に群棲。よく跳躍し、打ち上げられた海藻やごみをめくると飛び出す。ヒメハマトビムシなど。

はまとびむし

はま‐とり【浜取】

(→)浜子はまこに同じ。

はま‐な【浜菜】

①浜に生える食用植物。海藻。

②(庄内地方で)海苔のり。

はまな‐こ【浜名湖】

静岡県南西部に位置する汽水湖。面積65平方キロメートル。最大深度13メートル。今切いまぎれにより遠州灘に通ずる。引佐細江いなさほそえ・猪鼻湖・弁天島・館山寺などの名勝がある。養殖ウナギで有名。遠淡海とおつおうみ。

はま‐なし【浜梨】

バラ科の落葉小低木。日本の北部の海岸砂地に自生。高さ1メートル半に及ぶ。幹枝にはとげを密生。夏、紅色のバラに似た芳香ある美花を開き、扁円形の果実は紅熟する。甘酸味あり。根皮は黄色染料に、花は矯味矯臭薬となる。はまなす。漢名、玫瑰。

はまなし

はま‐とり【浜取】

(→)浜子はまこに同じ。

はま‐な【浜菜】

①浜に生える食用植物。海藻。

②(庄内地方で)海苔のり。

はまな‐こ【浜名湖】

静岡県南西部に位置する汽水湖。面積65平方キロメートル。最大深度13メートル。今切いまぎれにより遠州灘に通ずる。引佐細江いなさほそえ・猪鼻湖・弁天島・館山寺などの名勝がある。養殖ウナギで有名。遠淡海とおつおうみ。

はま‐なし【浜梨】

バラ科の落葉小低木。日本の北部の海岸砂地に自生。高さ1メートル半に及ぶ。幹枝にはとげを密生。夏、紅色のバラに似た芳香ある美花を開き、扁円形の果実は紅熟する。甘酸味あり。根皮は黄色染料に、花は矯味矯臭薬となる。はまなす。漢名、玫瑰。

はまなし

ハマナシ(花)

提供:OPO

ハマナシ(花)

提供:OPO

ハマナシ(実)

撮影:関戸 勇

ハマナシ(実)

撮影:関戸 勇

はま‐なす【浜茄子】

ハマナシ(浜梨)の訛。〈[季]夏〉

はま‐なたまめ【浜鉈豆】

マメ科の大形蔓性多年草。暖地の海岸砂浜に生え、時に大群落を作る。長い柄の先に3小葉をつける複葉で、葉質は硬く光沢がある。夏に葉腋から長い花穂を伸ばし、ピンク色の大きな蝶形花を集めてつける。長さ10センチメートル近くの平たく厚みのある莢さやを生じ、中に褐色の種子(豆)が数個できる。

はま‐なっとう【浜納豆】

寺納豆の一つ。静岡県浜名湖畔、浜松市三ヶ日町の大福寺で製出した納豆で、生姜しょうがや山椒さんしょうを加えて乾し上げたもの。浜名納豆。浜松納豆。大福寺納豆。→納豆なっとう1

はま‐なつめ【浜棗】

クロウメモドキ科の落葉低木。暖地の海岸に自生。生垣にも使う。高さ2メートル余、葉はナツメに似た卵形、基部にとげがある。夏、黄緑色の小さな五弁花を開き、半球状の果実を結ぶ。

はま‐なでしこ【浜撫子】

ナデシコ科の常緑多年草。本州の太平洋岸の砂浜に自生。高さ20〜50センチメートル。葉は光沢があり、対生し卵形で厚い。夏、茎頂にナデシコに似た紫・紫紅色の花を集散花序につける。観賞用に栽培。フジナデシコ。

はまな‐なっとう【浜名納豆】

(→)浜納豆はまなっとうに同じ。

はま‐なべ【蛤鍋】

(→)「はまぐりなべ」に同じ。〈[季]春〉

はま‐なや【浜納屋】

(「浜」は大阪で河岸かしのこと)河岸にある物置小屋。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「男と女子と喧嘩して―の下で組んづ転ころんづしてゐたを」

はまなりしき【浜成式】

〔文〕「歌経標式かきょうひょうしき」の別名。

はま‐にがな【浜苦菜】

①キク科の多年草。海浜の砂地に自生。根茎は砂中を横走する。葉は深く切れこみ、複葉状。夏、黄色のニガナに似た頭状花を開く。ハマイチョウ。

②ボウフウの別称。〈[季]春〉。〈本草和名〉

はま‐にんじん【浜人参】

〔植〕ハマゼリの別称。

はま‐ね【浜値】

魚類などが水揚げ地で取引される値段。

はま‐の‐まさご【浜の真砂】

浜辺にある砂。数多いたとえにいう語。古今和歌集序「―の数多くつもりぬれば」

はま‐ばた【浜端】

浜の水ぎわ。はまべ。

はま‐び【浜傍】

浜の曲がって入りこんだ所。万葉集5「大伴の御津みつの―に」

はま‐ひさぎ【浜楸】

浜に生えているひさぎ。万葉集11「波の間ゆ見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあはずして」

はま‐びさし【浜庇】

①(万葉集の「はまひさぎ」を伊勢物語で読み誤って生じた歌語という。和歌で、「久し」を言い出す序に用いる)浜辺の家の庇。伊勢物語「浪間より見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあひみで」。新撰六帖3「―させるかひなきすみかにも」

②浜辺に波が打ち寄せて砂をえぐったように見える部分とも説く。三冊子「―は高砂たかまさごの崩れかかりたるが庇のごとく成るとなり。また浜にある家・苫屋とまやなどの類ともいへり」

はま‐びし【浜菱】

ハマビシ科の一年草。海岸に生え、世界の暖地・乾燥地に広く分布。茎は地上を這はい、多数分岐、鋭いとげが多い。葉は羽状複葉。夏、葉腋に黄色5弁の小花を単生する。花後、ヒシの実に似たとげを有する乾果を結ぶ。この漢方生薬名を蒺

はま‐なす【浜茄子】

ハマナシ(浜梨)の訛。〈[季]夏〉

はま‐なたまめ【浜鉈豆】

マメ科の大形蔓性多年草。暖地の海岸砂浜に生え、時に大群落を作る。長い柄の先に3小葉をつける複葉で、葉質は硬く光沢がある。夏に葉腋から長い花穂を伸ばし、ピンク色の大きな蝶形花を集めてつける。長さ10センチメートル近くの平たく厚みのある莢さやを生じ、中に褐色の種子(豆)が数個できる。

はま‐なっとう【浜納豆】

寺納豆の一つ。静岡県浜名湖畔、浜松市三ヶ日町の大福寺で製出した納豆で、生姜しょうがや山椒さんしょうを加えて乾し上げたもの。浜名納豆。浜松納豆。大福寺納豆。→納豆なっとう1

はま‐なつめ【浜棗】

クロウメモドキ科の落葉低木。暖地の海岸に自生。生垣にも使う。高さ2メートル余、葉はナツメに似た卵形、基部にとげがある。夏、黄緑色の小さな五弁花を開き、半球状の果実を結ぶ。

はま‐なでしこ【浜撫子】

ナデシコ科の常緑多年草。本州の太平洋岸の砂浜に自生。高さ20〜50センチメートル。葉は光沢があり、対生し卵形で厚い。夏、茎頂にナデシコに似た紫・紫紅色の花を集散花序につける。観賞用に栽培。フジナデシコ。

はまな‐なっとう【浜名納豆】

(→)浜納豆はまなっとうに同じ。

はま‐なべ【蛤鍋】

(→)「はまぐりなべ」に同じ。〈[季]春〉

はま‐なや【浜納屋】

(「浜」は大阪で河岸かしのこと)河岸にある物置小屋。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「男と女子と喧嘩して―の下で組んづ転ころんづしてゐたを」

はまなりしき【浜成式】

〔文〕「歌経標式かきょうひょうしき」の別名。

はま‐にがな【浜苦菜】

①キク科の多年草。海浜の砂地に自生。根茎は砂中を横走する。葉は深く切れこみ、複葉状。夏、黄色のニガナに似た頭状花を開く。ハマイチョウ。

②ボウフウの別称。〈[季]春〉。〈本草和名〉

はま‐にんじん【浜人参】

〔植〕ハマゼリの別称。

はま‐ね【浜値】

魚類などが水揚げ地で取引される値段。

はま‐の‐まさご【浜の真砂】

浜辺にある砂。数多いたとえにいう語。古今和歌集序「―の数多くつもりぬれば」

はま‐ばた【浜端】

浜の水ぎわ。はまべ。

はま‐び【浜傍】

浜の曲がって入りこんだ所。万葉集5「大伴の御津みつの―に」

はま‐ひさぎ【浜楸】

浜に生えているひさぎ。万葉集11「波の間ゆ見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあはずして」

はま‐びさし【浜庇】

①(万葉集の「はまひさぎ」を伊勢物語で読み誤って生じた歌語という。和歌で、「久し」を言い出す序に用いる)浜辺の家の庇。伊勢物語「浪間より見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあひみで」。新撰六帖3「―させるかひなきすみかにも」

②浜辺に波が打ち寄せて砂をえぐったように見える部分とも説く。三冊子「―は高砂たかまさごの崩れかかりたるが庇のごとく成るとなり。また浜にある家・苫屋とまやなどの類ともいへり」

はま‐びし【浜菱】

ハマビシ科の一年草。海岸に生え、世界の暖地・乾燥地に広く分布。茎は地上を這はい、多数分岐、鋭いとげが多い。葉は羽状複葉。夏、葉腋に黄色5弁の小花を単生する。花後、ヒシの実に似たとげを有する乾果を結ぶ。この漢方生薬名を蒺 子しつりしと呼び、利尿・消炎・通経薬とする。漢名、蒺藜・蒺

子しつりしと呼び、利尿・消炎・通経薬とする。漢名、蒺藜・蒺 。

はま‐びと【浜人】

浜辺に住む人。漁夫。

はま‐ひめ【浜姫】

浜辺に住む女。あま。夫木和歌抄25「秋風の吹き出の浜の―は」

はま‐ひるがお【浜昼顔】‥ガホ

ヒルガオ科の蔓性多年草。暖地の海岸の砂地に自生。茎は長く地に臥す。葉は腎臓形厚質で光沢がある。初夏、葉腋にアサガオに似た淡紅色の花を開く。旧大陸の温帯・熱帯海岸に広く分布。果実は海流で散布。〈[季]夏〉

はま‐ぶね【浜舟】

浜辺の舟。浜辺を行き来する船。万代和歌集夏「藻塩汲むいほの―苫朽ちて」

はま‐べ【浜辺】

①浜のほとり。うみべ。海浜。万葉集19「松蔭の清き―に」

②大阪で、河岸・川端をいう。

はまべ‐の‐くろひと【浜辺黒人】

江戸中期の狂歌師。江戸本芝に書肆を経営。通称、三河屋半兵衛。1782年(天明2)「初笑不琢玉はつわらいみがかぬたま」を発刊、天明調狂歌集刊行のはじめ。入花にゅうかと称する点料の制を創始。(1717〜1790)

はま‐ぼう【黄槿】‥バウ

①アオイ科の落葉低木。暖地の海浜に群生。幹高は2メートル余に達し、葉は心臓形、下面に白毛を密生。初夏、葉腋に黄色で中央が紅紫色のムクゲに似た美花を1日だけ開き、花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。ハマツバキ。〈日葡辞書〉

②(→)ハマゴウの別称。

はま‐ぼうふう【浜防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。海浜の砂地に自生。茎の高さ約30センチメートル。全株に淡褐色の長軟毛を密生。葉は羽状複葉で柄は赤い。夏、茎頭に白色の小花を多数、散形花序につける。若葉は香気があり食用、刺身のつまに使う。根は防風の代用品として煎じ、感冒薬。八百屋防風。伊勢防風。〈[季]春〉→ぼうふう2

ハマボウフウ

提供:OPO

。

はま‐びと【浜人】

浜辺に住む人。漁夫。

はま‐ひめ【浜姫】

浜辺に住む女。あま。夫木和歌抄25「秋風の吹き出の浜の―は」

はま‐ひるがお【浜昼顔】‥ガホ

ヒルガオ科の蔓性多年草。暖地の海岸の砂地に自生。茎は長く地に臥す。葉は腎臓形厚質で光沢がある。初夏、葉腋にアサガオに似た淡紅色の花を開く。旧大陸の温帯・熱帯海岸に広く分布。果実は海流で散布。〈[季]夏〉

はま‐ぶね【浜舟】

浜辺の舟。浜辺を行き来する船。万代和歌集夏「藻塩汲むいほの―苫朽ちて」

はま‐べ【浜辺】

①浜のほとり。うみべ。海浜。万葉集19「松蔭の清き―に」

②大阪で、河岸・川端をいう。

はまべ‐の‐くろひと【浜辺黒人】

江戸中期の狂歌師。江戸本芝に書肆を経営。通称、三河屋半兵衛。1782年(天明2)「初笑不琢玉はつわらいみがかぬたま」を発刊、天明調狂歌集刊行のはじめ。入花にゅうかと称する点料の制を創始。(1717〜1790)

はま‐ぼう【黄槿】‥バウ

①アオイ科の落葉低木。暖地の海浜に群生。幹高は2メートル余に達し、葉は心臓形、下面に白毛を密生。初夏、葉腋に黄色で中央が紅紫色のムクゲに似た美花を1日だけ開き、花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。ハマツバキ。〈日葡辞書〉

②(→)ハマゴウの別称。

はま‐ぼうふう【浜防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。海浜の砂地に自生。茎の高さ約30センチメートル。全株に淡褐色の長軟毛を密生。葉は羽状複葉で柄は赤い。夏、茎頭に白色の小花を多数、散形花序につける。若葉は香気があり食用、刺身のつまに使う。根は防風の代用品として煎じ、感冒薬。八百屋防風。伊勢防風。〈[季]春〉→ぼうふう2

ハマボウフウ

提供:OPO

はま‐ぼっす【浜払子】

サクラソウ科の越年草。各地の海岸砂浜や磯に生える。南西諸島や小笠原・台湾などから熱帯まで分布する。根生葉は厚くロゼットをつくり、茎は花時には10〜30センチメートルになる。茎葉も多肉で箆へら形、互生する。初夏、茎頂に花穂を出し、直径1〜2センチメートルで5片に平開する白花をつける。球形の果実は熟すと頂部が開口して多数の種子を出す。海流で散布する植物。

はま‐まつ【浜松】

浜辺に生えた松。万葉集1「大伴の御津みつの―待ちこひぬらむ」

はままつ【浜松】

静岡県西部の市。政令指定都市の一つ。もと徳川家康の居城で、水野・井上氏6万石の城下町。綿織物業、楽器・オートバイ製造業などが盛ん。人口80万4千。

⇒はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】

はままつ【浜松】

姓氏の一つ。

⇒はままつ‐うたくに【浜松歌国】

はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1974年設立。2004年法人化。浜松市。

⇒はままつ【浜松】

はままつ‐うたくに【浜松歌国】

江戸後期の随筆家・歌舞伎作者。大坂の人。「摂陽奇観」など主に考証随筆を著した。(1776〜1827)

⇒はままつ【浜松】

はままつちゅうなごんものがたり【浜松中納言物語】

平安後期の物語。菅原孝標たかすえの女むすめの作とされる。現存5巻(首部に欠巻がある)。二つの主題から成り、浜松中納言と継父の娘の大君おおぎみとの愛と、中納言が唐土に渡ってちぎった唐の母后の異父妹で吉野にいる姫との悲恋物語とを収める。浜松。御津みつの浜松。

→文献資料[浜松中納言物語]

はま‐みち【浜道】

浜に沿う道。壬二みに集「馴れしみゆきの志賀の―」

はま‐も【浜藻】

①浜にある藻。為忠百首「山の―のすみかなりけり」

②ホンダワラの異称。允恭紀「海の―の寄る時々を」

はま‐もと【浜元】

塩浜にある塩の製造元。

はま‐や【浜屋】

浜辺にある家。永久百首「しくち曳くあごの―に年ふりて」

はま‐や【破魔矢】

①破魔弓1につがえて放つ矢。今は正月の縁起物として神社で出す。〈[季]新年〉

②棟上むねあげの式に、破魔弓2と共に飾る2本の矢の形をしたもの。

はま‐やき【浜焼】

①魚介類を浜辺で焼くこと。また、その料理。

②鯛などを塩竈しおがまの中に入れて蒸焼にすること。または塩焼にした料理。塩浜焼。

はま‐ゆう【浜木綿】‥ユフ

ハマオモトの別称。〈[季]夏〉。万葉集4「み熊野の浦の―百重なす心は思もへど」

はま‐ゆか【浜床】

①寝殿の母屋もやに設けた貴族の休寝用の台。周囲に柱を立て帳とばりを垂らして帳台ちょうだいとする。宇津保物語藤原君「御―立てて」

②(→)浜縁はまえんに同じ。↔大床

はま‐ゆみ【破魔弓・浜弓】

①魔障を払い除くという神事用の弓。後には男児の玩具となり、細長い板に弓矢を飾りつけ、その下に押絵の戦人形いくさにんぎょうを貼り、正月の贈物ともした。〈[季]新年〉

破魔弓

はま‐ぼっす【浜払子】

サクラソウ科の越年草。各地の海岸砂浜や磯に生える。南西諸島や小笠原・台湾などから熱帯まで分布する。根生葉は厚くロゼットをつくり、茎は花時には10〜30センチメートルになる。茎葉も多肉で箆へら形、互生する。初夏、茎頂に花穂を出し、直径1〜2センチメートルで5片に平開する白花をつける。球形の果実は熟すと頂部が開口して多数の種子を出す。海流で散布する植物。

はま‐まつ【浜松】

浜辺に生えた松。万葉集1「大伴の御津みつの―待ちこひぬらむ」

はままつ【浜松】

静岡県西部の市。政令指定都市の一つ。もと徳川家康の居城で、水野・井上氏6万石の城下町。綿織物業、楽器・オートバイ製造業などが盛ん。人口80万4千。

⇒はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】

はままつ【浜松】

姓氏の一つ。

⇒はままつ‐うたくに【浜松歌国】

はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1974年設立。2004年法人化。浜松市。

⇒はままつ【浜松】

はままつ‐うたくに【浜松歌国】

江戸後期の随筆家・歌舞伎作者。大坂の人。「摂陽奇観」など主に考証随筆を著した。(1776〜1827)

⇒はままつ【浜松】

はままつちゅうなごんものがたり【浜松中納言物語】

平安後期の物語。菅原孝標たかすえの女むすめの作とされる。現存5巻(首部に欠巻がある)。二つの主題から成り、浜松中納言と継父の娘の大君おおぎみとの愛と、中納言が唐土に渡ってちぎった唐の母后の異父妹で吉野にいる姫との悲恋物語とを収める。浜松。御津みつの浜松。

→文献資料[浜松中納言物語]

はま‐みち【浜道】

浜に沿う道。壬二みに集「馴れしみゆきの志賀の―」

はま‐も【浜藻】

①浜にある藻。為忠百首「山の―のすみかなりけり」

②ホンダワラの異称。允恭紀「海の―の寄る時々を」

はま‐もと【浜元】

塩浜にある塩の製造元。

はま‐や【浜屋】

浜辺にある家。永久百首「しくち曳くあごの―に年ふりて」

はま‐や【破魔矢】

①破魔弓1につがえて放つ矢。今は正月の縁起物として神社で出す。〈[季]新年〉

②棟上むねあげの式に、破魔弓2と共に飾る2本の矢の形をしたもの。

はま‐やき【浜焼】

①魚介類を浜辺で焼くこと。また、その料理。

②鯛などを塩竈しおがまの中に入れて蒸焼にすること。または塩焼にした料理。塩浜焼。

はま‐ゆう【浜木綿】‥ユフ

ハマオモトの別称。〈[季]夏〉。万葉集4「み熊野の浦の―百重なす心は思もへど」

はま‐ゆか【浜床】

①寝殿の母屋もやに設けた貴族の休寝用の台。周囲に柱を立て帳とばりを垂らして帳台ちょうだいとする。宇津保物語藤原君「御―立てて」

②(→)浜縁はまえんに同じ。↔大床

はま‐ゆみ【破魔弓・浜弓】

①魔障を払い除くという神事用の弓。後には男児の玩具となり、細長い板に弓矢を飾りつけ、その下に押絵の戦人形いくさにんぎょうを貼り、正月の贈物ともした。〈[季]新年〉

破魔弓

②棟上むねあげの式に、破魔矢2と共に屋上に立てる2張の弓形の飾り。弓破魔。

はまり【填り・嵌り】

①はまること。嵌入かんにゅう。

②あてはまること。

③色香などにおぼれること。惑溺わくでき。また、そのための失敗。手ぬかり。好色五人女2「わが物にして行くは久七が―なり」

④人の計略におちいること。浮世風呂4「おまへに叱られて、チト―ぢやけど」

⇒はまり‐かた【填り肩】

⇒はまり‐やく【填り役・嵌り役】

はまり‐かた【填り肩】

二人以上で物をかつぐとき、その肩の高さのよくそろうこと。また、その人。

⇒はまり【填り・嵌り】

はま‐りきゅう【浜離宮】

東京都中央区にある旧離宮。もと甲府徳川綱重の別邸で、のち浜御殿と称した。明治初年離宮となり、第二次大戦後は東京都に下付され、浜離宮恩賜庭園となる。

はまり‐やく【填り役・嵌り役】

よくあてはまる役。その人に最も適当な役割。「―の弁慶」

⇒はまり【填り・嵌り】

はま・る【填る・嵌る】

〔自五〕

①穴やふかみなどに落ちこむ。日葡辞書「ドロニハマル」。「側溝に―・る」

②よくない状態にはいりこんで、また、夢中になって身動きがとれなくなる。日葡辞書「アクニハマル」「セケンノコトニハマル」

③計略にひっかかる。だまされる。浄瑠璃、双生隅田川「どこぞよその御使らしう私をはめてお笑ひぐさか、―・らぬ―・らぬ」。「うまく―・った」

④女色に溺れる。惑う。好色一代男6「しめやかになれば笑はせ、粋らしき男は―・らせ、初心なる人には涙こぼさせて悦ばし」。「遊女に―・る」

⑤しっくりと合う。ぴったりとはいる。「型に―・る」

⑥あてはまる。適当する。「条件に―・る」

はま‐わ【浜曲】

(平安時代、「浜廻はまみ」の誤読から生じた語)浜の曲がって入りこんだ所。浦曲うらわ。蜻蛉日記中「ありし―にいたりたれば」

ハマン‐リッチ‐しょうこうぐん【ハマンリッチ症候群】‥シヤウ‥

原因不明の急性間質性肺炎の一種。アメリカの医師ハマン(L. H. Hamman1877〜1946)とリッチ(A. R. Rich1893〜1968)が報告した。

はみ【食み】

①はむこと。食べること。また、くらし。扶持。

②くわえこむこと。ひっぱりこむこと。

③食物はみものの略。天草本伊曾保物語「海ばたをまはつて―をたづぬるが」

④(→)「えとこ(餌床)」に同じ。

はみ【蝮】

マムシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はみ【馬銜】

①轡くつわで、馬の口にくわえさせる所。喰はみ。→轡(図)。

②悍馬かんばを制するため、口に縄をかませて、頭頂に縛っておくこと。また、その縄。

ハミ【哈密】

(Hami)中国新疆ウイグル自治区東部のオアシス都市。東西交通の要衝。瓜うりが特産。クムル。人口38万9千(2000)。

はみ‐あと【食み跡】

動物、特に植食性動物の食べあと。アユが岩上の藻類を食べた跡など。

パミール【Pamir】

中央アジア南東部の地方。チベット高原の西に連なり、標高7000メートル級の高峰を含む諸山系と高原とから成り、世界の屋根といわれる。大部分はタジキスタンに含まれる。葱嶺そうれい。

はみ‐かえ・す【

②棟上むねあげの式に、破魔矢2と共に屋上に立てる2張の弓形の飾り。弓破魔。

はまり【填り・嵌り】

①はまること。嵌入かんにゅう。

②あてはまること。

③色香などにおぼれること。惑溺わくでき。また、そのための失敗。手ぬかり。好色五人女2「わが物にして行くは久七が―なり」

④人の計略におちいること。浮世風呂4「おまへに叱られて、チト―ぢやけど」

⇒はまり‐かた【填り肩】

⇒はまり‐やく【填り役・嵌り役】

はまり‐かた【填り肩】

二人以上で物をかつぐとき、その肩の高さのよくそろうこと。また、その人。

⇒はまり【填り・嵌り】

はま‐りきゅう【浜離宮】

東京都中央区にある旧離宮。もと甲府徳川綱重の別邸で、のち浜御殿と称した。明治初年離宮となり、第二次大戦後は東京都に下付され、浜離宮恩賜庭園となる。

はまり‐やく【填り役・嵌り役】

よくあてはまる役。その人に最も適当な役割。「―の弁慶」

⇒はまり【填り・嵌り】

はま・る【填る・嵌る】

〔自五〕

①穴やふかみなどに落ちこむ。日葡辞書「ドロニハマル」。「側溝に―・る」

②よくない状態にはいりこんで、また、夢中になって身動きがとれなくなる。日葡辞書「アクニハマル」「セケンノコトニハマル」

③計略にひっかかる。だまされる。浄瑠璃、双生隅田川「どこぞよその御使らしう私をはめてお笑ひぐさか、―・らぬ―・らぬ」。「うまく―・った」

④女色に溺れる。惑う。好色一代男6「しめやかになれば笑はせ、粋らしき男は―・らせ、初心なる人には涙こぼさせて悦ばし」。「遊女に―・る」

⑤しっくりと合う。ぴったりとはいる。「型に―・る」

⑥あてはまる。適当する。「条件に―・る」

はま‐わ【浜曲】

(平安時代、「浜廻はまみ」の誤読から生じた語)浜の曲がって入りこんだ所。浦曲うらわ。蜻蛉日記中「ありし―にいたりたれば」

ハマン‐リッチ‐しょうこうぐん【ハマンリッチ症候群】‥シヤウ‥

原因不明の急性間質性肺炎の一種。アメリカの医師ハマン(L. H. Hamman1877〜1946)とリッチ(A. R. Rich1893〜1968)が報告した。

はみ【食み】

①はむこと。食べること。また、くらし。扶持。

②くわえこむこと。ひっぱりこむこと。

③食物はみものの略。天草本伊曾保物語「海ばたをまはつて―をたづぬるが」

④(→)「えとこ(餌床)」に同じ。

はみ【蝮】

マムシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はみ【馬銜】

①轡くつわで、馬の口にくわえさせる所。喰はみ。→轡(図)。

②悍馬かんばを制するため、口に縄をかませて、頭頂に縛っておくこと。また、その縄。

ハミ【哈密】

(Hami)中国新疆ウイグル自治区東部のオアシス都市。東西交通の要衝。瓜うりが特産。クムル。人口38万9千(2000)。

はみ‐あと【食み跡】

動物、特に植食性動物の食べあと。アユが岩上の藻類を食べた跡など。

パミール【Pamir】

中央アジア南東部の地方。チベット高原の西に連なり、標高7000メートル級の高峰を含む諸山系と高原とから成り、世界の屋根といわれる。大部分はタジキスタンに含まれる。葱嶺そうれい。

はみ‐かえ・す【 す】‥カヘス

〔自四〕

病気が再発する。ぶりかえす。〈書言字考節用集〉

はみ‐かえ・る【食み返る】‥カヘル

〔自四〕

①食って帰る。また、繰り返し食む意ともいう。頼政集「春すぎていく日になればまこも草あさりし駒の―・るらむ」

②魚が水面に出て呼吸して水中にもぐる。平家物語11「このいるか―・り候はば源氏ほろび候ふべし」

③(「

す】‥カヘス

〔自四〕

病気が再発する。ぶりかえす。〈書言字考節用集〉

はみ‐かえ・る【食み返る】‥カヘル

〔自四〕

①食って帰る。また、繰り返し食む意ともいう。頼政集「春すぎていく日になればまこも草あさりし駒の―・るらむ」

②魚が水面に出て呼吸して水中にもぐる。平家物語11「このいるか―・り候はば源氏ほろび候ふべし」

③(「 る」とも書く)病がぶりかえす。浄瑠璃、心中天の網島「聞けばあとから―・る、そもいかなる病ぞや」

は‐みがき【歯磨き】

①歯をみがいて清潔にすること。

②歯をみがくとき歯ブラシなどにつける粉状・練状のもの。炭酸カルシウム・リン酸カルシウムを主成分とし、香料などを加えてつくる。

⇒はみがき‐こ【歯磨き粉】

⇒はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】

はみがき‐こ【歯磨き粉】

(→)歯磨き2に同じ。

⇒は‐みがき【歯磨き】

はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯ブラシのこと。

⇒は‐みがき【歯磨き】

は‐みず【葉水】‥ミヅ

植物の葉に軽く散水すること。根の機能が低下している際、乾燥を防ぐために行う。

はみ‐だし【食み出し】

①はみだすこと。また、そのもの。

②「はみだしつば」の略。

⇒はみだし‐つば【食み出し鍔】

はみだし‐つば【食み出し鍔】

刀の鞘さやおよび柄つかの周縁から少しはみ出している鍔。主として短刀に用いる。

⇒はみ‐だし【食み出し】

はみ‐だ・す【食み出す】

〔自五〕

中からおされて、すきまから外へふくれ出る。定められた範囲から一部が外へ出る。はみでる。「欄外に―・す」

はみ・でる【食み出る】

〔自下一〕

(→)「はみだす」に同じ。

はみ‐もの【食み物】

(獣や鳥の)たべもの。えさ。〈日葡辞書〉

バミューダ【Bermuda】

⇒バーミューダ

ハミルトニアン【Hamiltonian】

〔数〕(ハミルトンの名に因む)一つの物理系の構造・性質を表現する数学的表式。物理的には、系の全エネルギーを意味する。ハミルトン関数。ハミルトン演算子。

ハミルトン【William Rowan Hamilton】

アイルランドの数学者・理論物理学者。力学の正準運動方程式を樹立し、解析力学の基礎を確立。四元数を提案。(1805〜1865)→ハミルトニアン

ハミング【humming】

口を閉じて声を鼻に抜いて旋律を歌うこと。

はむ【鱧】

ハモの古名。方言に残る。〈倭名類聚鈔19〉

ハム【ham】

①肉を塩漬けにし、また燻製にした保存食品。本来は豚の骨付腿もも肉だが、その他の部分も使う。ボンレス‐ハム、ロース‐ハム、プレス‐ハムなど。燻腿くんたい。

②アマチュア無線家のこと。

ハム【hum】

増幅器などの電源に交流を用いた場合、その影響によって出力側に現れる妨害交流電圧、また、それによって生ずる音。電源周波数の整数倍の周波数を有する。

は・む【食む】

〔他五〕

①口に物をくわえる。口を動かして食べる。また、飲む。飲食する。万葉集5「瓜―・めば子供思ほゆ栗―・めばまして偲しぬはゆ」。天草本伊曾保物語「或る馬岡の辺べに出て草を―・むところに」

②魚が水面に浮かび出て呼吸をする。源平盛衰記43「海豚…塩ふき立てて―・みて来たる」

③害する。そこなう。平家物語(延慶本)「貪欲は必ず身を―・むといへり」

④俸禄などを受ける。「高禄を―・む」

は・む【填む・嵌む】

〔他下二〕

⇒はめる(下一)

ば・む

〔接尾〕

体言、動詞の連用形、形容詞の語幹などに付いて五段活用の動詞をつくる。そのさまを帯び、その様子のあらわれることを表す。上代には例がない。源氏物語蜻蛉「すき―・みたる気色あるかとは思しかけざりけり」。源氏物語夕霧「なよらかにをかし―・める事を、好ましからずおぼす人は」。「汗―・む」「気色―・む」

ハム‐エッグ

(ham and eggs)薄切りのハムを卵と共にフライパンで焼いた料理。

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ

はむかうこと。敵対。抵抗。

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ

〔自五〕

①かみつこうとして歯をむき出して向かっていく。また、刀を持って向かっていく。はむく。

②さからう。敵対する。「親に―・う」

はむき

おべっか。機嫌とり。お世辞。傾城買四十八手「ほかの客をそしり―をいふも」

は‐むき【刃向き】

①はむかうこと。

②刃をその方に向けること。

ハムギョン‐ナムド【咸鏡南道】

(Hamgyŏng-nam-do)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。中央部に平野が広がり、咸興ハムフンなどの工業都市がある。→朝鮮(図)

ハムギョン‐プクト【咸鏡北道】

(Hamgyŏng-puk-to)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。大部分が山岳地帯で、豆満江を隔てて中国・ロシアと接する。→朝鮮(図)

はむ・く

〔自四〕

へつらう。人の機嫌を取る。人情本、春色辰巳園「妙なうがちとそらぼめに―・くを直すぐに付け込んで」

は‐む・く【歯向く・刃向く】

〔自四〕

(→)「はむかう」に同じ。浄瑠璃、出世景清「切つてかかればこらへずして―・いたる兵は四方へぱつとぞ逃げたりける」

パムク【Orhan Pamuk】

トルコの小説家。現代的な手法で西欧とイスラム社会との葛藤を描く。作「私の名は紅あか」「雪」など。ノーベル賞。(1952〜)

は‐むけ【刃向け】

剣の刃を向けること。平家物語11「草を薙なぎ給へば、―一里がうちは草みな薙がれぬ」

は‐むけ【羽向け】

鳥が羽をその方へ向けること。基佐集「こし路の方へ―するなり」

は‐むけ【葉向け】

風が草木の葉を一方に吹き向けること。新古今和歌集秋「いつしかと荻の―の片よりにそそや秋とぞ風も聞ゆる」

ハム‐ごぞく【ハム語族】

(Hamitic)エジプトを中心に北アフリカに広がる語族の旧称。エジプト語・リビア語・ベルベル語・クシ語などが系統的に密接に関連しているとみなして、セム語族に対していった称。今日ではアフロ‐アジア語族に含める。

ハム‐サラダ

(ham salad)ハムを添えたり、混ぜ合わせたりしたサラダ。

ハム‐サンド

(ham sandwich)薄切りのハムを挟んだサンドイッチ。

は‐むし【羽虫】

①ハジラミの別称。

②翅のある小昆虫の俗称。

は‐むし【葉虫・金花虫】

コウチュウ目ハムシ科の昆虫の総称。円形または楕円形で糸状の触角をもち、背面はふくらみ、腹面は扁平。滑らかで光沢が強い。成虫・幼虫ともに植物の葉を食害。種類が甚だ多い。イモサルハムシ・ウリハムシなど。

セモンジンガサハムシ

撮影:海野和男

る」とも書く)病がぶりかえす。浄瑠璃、心中天の網島「聞けばあとから―・る、そもいかなる病ぞや」

は‐みがき【歯磨き】

①歯をみがいて清潔にすること。

②歯をみがくとき歯ブラシなどにつける粉状・練状のもの。炭酸カルシウム・リン酸カルシウムを主成分とし、香料などを加えてつくる。

⇒はみがき‐こ【歯磨き粉】

⇒はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】

はみがき‐こ【歯磨き粉】

(→)歯磨き2に同じ。

⇒は‐みがき【歯磨き】

はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯ブラシのこと。

⇒は‐みがき【歯磨き】

は‐みず【葉水】‥ミヅ

植物の葉に軽く散水すること。根の機能が低下している際、乾燥を防ぐために行う。

はみ‐だし【食み出し】

①はみだすこと。また、そのもの。

②「はみだしつば」の略。

⇒はみだし‐つば【食み出し鍔】

はみだし‐つば【食み出し鍔】

刀の鞘さやおよび柄つかの周縁から少しはみ出している鍔。主として短刀に用いる。

⇒はみ‐だし【食み出し】

はみ‐だ・す【食み出す】

〔自五〕

中からおされて、すきまから外へふくれ出る。定められた範囲から一部が外へ出る。はみでる。「欄外に―・す」

はみ・でる【食み出る】

〔自下一〕

(→)「はみだす」に同じ。

はみ‐もの【食み物】

(獣や鳥の)たべもの。えさ。〈日葡辞書〉

バミューダ【Bermuda】

⇒バーミューダ

ハミルトニアン【Hamiltonian】

〔数〕(ハミルトンの名に因む)一つの物理系の構造・性質を表現する数学的表式。物理的には、系の全エネルギーを意味する。ハミルトン関数。ハミルトン演算子。

ハミルトン【William Rowan Hamilton】

アイルランドの数学者・理論物理学者。力学の正準運動方程式を樹立し、解析力学の基礎を確立。四元数を提案。(1805〜1865)→ハミルトニアン

ハミング【humming】

口を閉じて声を鼻に抜いて旋律を歌うこと。

はむ【鱧】

ハモの古名。方言に残る。〈倭名類聚鈔19〉

ハム【ham】

①肉を塩漬けにし、また燻製にした保存食品。本来は豚の骨付腿もも肉だが、その他の部分も使う。ボンレス‐ハム、ロース‐ハム、プレス‐ハムなど。燻腿くんたい。

②アマチュア無線家のこと。

ハム【hum】

増幅器などの電源に交流を用いた場合、その影響によって出力側に現れる妨害交流電圧、また、それによって生ずる音。電源周波数の整数倍の周波数を有する。

は・む【食む】

〔他五〕

①口に物をくわえる。口を動かして食べる。また、飲む。飲食する。万葉集5「瓜―・めば子供思ほゆ栗―・めばまして偲しぬはゆ」。天草本伊曾保物語「或る馬岡の辺べに出て草を―・むところに」

②魚が水面に浮かび出て呼吸をする。源平盛衰記43「海豚…塩ふき立てて―・みて来たる」

③害する。そこなう。平家物語(延慶本)「貪欲は必ず身を―・むといへり」

④俸禄などを受ける。「高禄を―・む」

は・む【填む・嵌む】

〔他下二〕

⇒はめる(下一)

ば・む

〔接尾〕

体言、動詞の連用形、形容詞の語幹などに付いて五段活用の動詞をつくる。そのさまを帯び、その様子のあらわれることを表す。上代には例がない。源氏物語蜻蛉「すき―・みたる気色あるかとは思しかけざりけり」。源氏物語夕霧「なよらかにをかし―・める事を、好ましからずおぼす人は」。「汗―・む」「気色―・む」

ハム‐エッグ

(ham and eggs)薄切りのハムを卵と共にフライパンで焼いた料理。

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ

はむかうこと。敵対。抵抗。

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ

〔自五〕

①かみつこうとして歯をむき出して向かっていく。また、刀を持って向かっていく。はむく。

②さからう。敵対する。「親に―・う」

はむき

おべっか。機嫌とり。お世辞。傾城買四十八手「ほかの客をそしり―をいふも」

は‐むき【刃向き】

①はむかうこと。

②刃をその方に向けること。

ハムギョン‐ナムド【咸鏡南道】

(Hamgyŏng-nam-do)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。中央部に平野が広がり、咸興ハムフンなどの工業都市がある。→朝鮮(図)

ハムギョン‐プクト【咸鏡北道】

(Hamgyŏng-puk-to)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。大部分が山岳地帯で、豆満江を隔てて中国・ロシアと接する。→朝鮮(図)

はむ・く

〔自四〕

へつらう。人の機嫌を取る。人情本、春色辰巳園「妙なうがちとそらぼめに―・くを直すぐに付け込んで」

は‐む・く【歯向く・刃向く】

〔自四〕

(→)「はむかう」に同じ。浄瑠璃、出世景清「切つてかかればこらへずして―・いたる兵は四方へぱつとぞ逃げたりける」

パムク【Orhan Pamuk】

トルコの小説家。現代的な手法で西欧とイスラム社会との葛藤を描く。作「私の名は紅あか」「雪」など。ノーベル賞。(1952〜)

は‐むけ【刃向け】

剣の刃を向けること。平家物語11「草を薙なぎ給へば、―一里がうちは草みな薙がれぬ」

は‐むけ【羽向け】

鳥が羽をその方へ向けること。基佐集「こし路の方へ―するなり」

は‐むけ【葉向け】

風が草木の葉を一方に吹き向けること。新古今和歌集秋「いつしかと荻の―の片よりにそそや秋とぞ風も聞ゆる」

ハム‐ごぞく【ハム語族】

(Hamitic)エジプトを中心に北アフリカに広がる語族の旧称。エジプト語・リビア語・ベルベル語・クシ語などが系統的に密接に関連しているとみなして、セム語族に対していった称。今日ではアフロ‐アジア語族に含める。

ハム‐サラダ

(ham salad)ハムを添えたり、混ぜ合わせたりしたサラダ。

ハム‐サンド

(ham sandwich)薄切りのハムを挟んだサンドイッチ。

は‐むし【羽虫】

①ハジラミの別称。

②翅のある小昆虫の俗称。

は‐むし【葉虫・金花虫】

コウチュウ目ハムシ科の昆虫の総称。円形または楕円形で糸状の触角をもち、背面はふくらみ、腹面は扁平。滑らかで光沢が強い。成虫・幼虫ともに植物の葉を食害。種類が甚だ多い。イモサルハムシ・ウリハムシなど。

セモンジンガサハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

は‐むしゃ【端武者・葉武者】

取るに足りない武者。雑兵ぞうひょう。こっぱむしゃ。平治物語「―は討ちて何かせん」

ハムスター【hamster】

キヌゲネズミ科キヌゲネズミ類の総称。ふつうゴールデン‐ハムスターをいう。体長15センチメートルほど。毛は絹毛状。顔が丸く、頬袋をもつ。背は明るい赤褐色。現在世界中で飼われているものは、すべて1930年にシリアで捕獲されたものから増殖された。実験動物、愛玩用。

ハムスター

は‐むしゃ【端武者・葉武者】

取るに足りない武者。雑兵ぞうひょう。こっぱむしゃ。平治物語「―は討ちて何かせん」

ハムスター【hamster】

キヌゲネズミ科キヌゲネズミ類の総称。ふつうゴールデン‐ハムスターをいう。体長15センチメートルほど。毛は絹毛状。顔が丸く、頬袋をもつ。背は明るい赤褐色。現在世界中で飼われているものは、すべて1930年にシリアで捕獲されたものから増殖された。実験動物、愛玩用。

ハムスター

ゴールデンハムスター

提供:岩波書店

ゴールデンハムスター

提供:岩波書店

ハムスン【Knut Hamsun】

ノルウェーの小説家。自身の体験を生かした、放浪者や農民を扱った大作を著す。「飢え」「土の恵み」「放浪者」三部作など。第二次大戦中はナチスに加担。ノーベル賞。(1859〜1952)

ハム‐セム‐ごぞく【ハムセム語族】

アフロ‐アジア語族の旧称。それらの言語の話者の祖先が、ノアの子セムとハムであるという俗説による。→ハム語族→セム語派

ハム‐ぞく【ハム族】

(Hamite)アフリカ北部・東部のハム語系の言語を話す諸民族の総称。ノアの次男ハムの名に因んで命名。

ハムフン【咸興】

(Hamhŭng)朝鮮民主主義人民共和国咸鏡南道の道都。直轄市。咸興湾に臨み、咸興平野を控えた農産物の集散地。李朝発祥の地。化学工業が発達。人口71万(1993)。

はむら【羽村】

東京都西部、多摩川東岸の市。玉川上水取入口である羽村堰ぜきで知名。人口5万7千。

羽村堰

提供:東京都

ハムスン【Knut Hamsun】

ノルウェーの小説家。自身の体験を生かした、放浪者や農民を扱った大作を著す。「飢え」「土の恵み」「放浪者」三部作など。第二次大戦中はナチスに加担。ノーベル賞。(1859〜1952)

ハム‐セム‐ごぞく【ハムセム語族】

アフロ‐アジア語族の旧称。それらの言語の話者の祖先が、ノアの子セムとハムであるという俗説による。→ハム語族→セム語派

ハム‐ぞく【ハム族】

(Hamite)アフリカ北部・東部のハム語系の言語を話す諸民族の総称。ノアの次男ハムの名に因んで命名。

ハムフン【咸興】

(Hamhŭng)朝鮮民主主義人民共和国咸鏡南道の道都。直轄市。咸興湾に臨み、咸興平野を控えた農産物の集散地。李朝発祥の地。化学工業が発達。人口71万(1993)。

はむら【羽村】

東京都西部、多摩川東岸の市。玉川上水取入口である羽村堰ぜきで知名。人口5万7千。

羽村堰

提供:東京都

は‐むら【葉叢・葉群】

こんもりと茂っている葉。

ハムラビ【Hammurabi】

バビロン第1王朝第6代の王。バビロンを首都とする大帝国を作り、バビロニアを政治的・文化的に統一。「ハムラビ法典」を制定。ハンムラビ。ハンムラピ。(在位前1729〜前1686一説に前1792〜前1750)

⇒ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】

ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】‥ハフ‥

ハムラビが発布した法典。完全な形で残る最古の法典。慣習法を成文化したもの282条から成る。以後の楔形くさびがた文字法の基本。1901年、閃緑岩に刻まれたものがイランのスーサで発見。

⇒ハムラビ【Hammurabi】

ハムレット【Hamlet】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1601年頃作。デンマークの王子ハムレットは、父王を毒殺した叔父と不倫の母への復讐を父の亡霊に誓うが、思索的な性格のために悩み、恋人オフェーリアを棄て、苦悩の末に復讐を遂げて死ぬ。

⇒ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレットのように、思索・懐疑の傾向が強く、決断・実行力に乏しい人物の型。ツルゲーネフの分類による。↔ドン=キホーテ型

⇒ハムレット【Hamlet】

はむろ【葉室】

姓氏の一つ。

⇒はむろ‐ときなが【葉室時長】

はむろ‐ときなが【葉室時長】

平安末期から鎌倉初期の貴族。藤原氏。民部少輔であったという。「平家物語」ならびに「保元物語」「平治物語」の作者と伝えるが、確証はない。生没年未詳。

⇒はむろ【葉室】

はめ【馬銜】

(→)「はみ」に同じ。

は‐め【羽目】

①〔建〕板張の形。下見したみのように羽重ねにせず、平らに張ったもの。東海道中膝栗毛5「風呂場の―にもたれて」

②(「破目」とも書く)場合。境遇。多く、困った場合を意味する。「苦しい―に陥る」

⇒羽目に付く

⇒羽目を外す

はめ‐あい【嵌合】‥アヒ

〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語。かんごう。→すきまばめ→しまりばめ→とまりばめ

はめ‐いた【羽目板】

羽目に用いた板。

はめ‐え【嵌め絵】‥ヱ

(→)ジグソー‐パズル。

はめき‐ざいく【嵌木細工】

(→)木象嵌もくぞうがんに同じ。

はめ‐く【陥句・入句】

雑俳で、他人の句をとって前句題などにあてはめること。

はめ‐こみ【填込み・嵌込み】

はめこむこと。また、そのもの。「―の網戸」

はめ‐こ・む【填め込む・嵌め込む】

〔他五〕

①はめて入れこむ。はめいれる。「枠にガラスを―・む」

②計略をめぐらすなどして、おとしいれる。「まんまと敵を―・む」

はめ‐ごろし【嵌め殺し】

枠の内に襖・障子などを造りつけにし、開閉できないようにすること。また、そのもの。「―窓」

はめ‐だて【嵌め立て】

人をおとしいれようとすること。浄瑠璃、心中万年草「京の者を―したらかへりを食はうぞ」

は‐めつ【破滅】

やぶれほろびること。ほろびること。また、やぶりほろぼすこと。「身の―」

ハメット【Dashiell Hammett】

アメリカのハード‐ボイルドを代表する推理小説家。作「血の収穫」「マルタの鷹」など。(1894〜1961)

はめ‐て【填め手】

相手を自分の術中におとしいれようとする手段。囲碁・将棋などでいう。

は‐むら【葉叢・葉群】

こんもりと茂っている葉。

ハムラビ【Hammurabi】

バビロン第1王朝第6代の王。バビロンを首都とする大帝国を作り、バビロニアを政治的・文化的に統一。「ハムラビ法典」を制定。ハンムラビ。ハンムラピ。(在位前1729〜前1686一説に前1792〜前1750)

⇒ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】

ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】‥ハフ‥

ハムラビが発布した法典。完全な形で残る最古の法典。慣習法を成文化したもの282条から成る。以後の楔形くさびがた文字法の基本。1901年、閃緑岩に刻まれたものがイランのスーサで発見。

⇒ハムラビ【Hammurabi】

ハムレット【Hamlet】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1601年頃作。デンマークの王子ハムレットは、父王を毒殺した叔父と不倫の母への復讐を父の亡霊に誓うが、思索的な性格のために悩み、恋人オフェーリアを棄て、苦悩の末に復讐を遂げて死ぬ。

⇒ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレットのように、思索・懐疑の傾向が強く、決断・実行力に乏しい人物の型。ツルゲーネフの分類による。↔ドン=キホーテ型

⇒ハムレット【Hamlet】

はむろ【葉室】

姓氏の一つ。

⇒はむろ‐ときなが【葉室時長】

はむろ‐ときなが【葉室時長】

平安末期から鎌倉初期の貴族。藤原氏。民部少輔であったという。「平家物語」ならびに「保元物語」「平治物語」の作者と伝えるが、確証はない。生没年未詳。

⇒はむろ【葉室】

はめ【馬銜】

(→)「はみ」に同じ。

は‐め【羽目】

①〔建〕板張の形。下見したみのように羽重ねにせず、平らに張ったもの。東海道中膝栗毛5「風呂場の―にもたれて」

②(「破目」とも書く)場合。境遇。多く、困った場合を意味する。「苦しい―に陥る」

⇒羽目に付く

⇒羽目を外す

はめ‐あい【嵌合】‥アヒ

〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語。かんごう。→すきまばめ→しまりばめ→とまりばめ

はめ‐いた【羽目板】

羽目に用いた板。

はめ‐え【嵌め絵】‥ヱ

(→)ジグソー‐パズル。

はめき‐ざいく【嵌木細工】

(→)木象嵌もくぞうがんに同じ。

はめ‐く【陥句・入句】

雑俳で、他人の句をとって前句題などにあてはめること。

はめ‐こみ【填込み・嵌込み】

はめこむこと。また、そのもの。「―の網戸」

はめ‐こ・む【填め込む・嵌め込む】

〔他五〕

①はめて入れこむ。はめいれる。「枠にガラスを―・む」

②計略をめぐらすなどして、おとしいれる。「まんまと敵を―・む」

はめ‐ごろし【嵌め殺し】

枠の内に襖・障子などを造りつけにし、開閉できないようにすること。また、そのもの。「―窓」

はめ‐だて【嵌め立て】

人をおとしいれようとすること。浄瑠璃、心中万年草「京の者を―したらかへりを食はうぞ」

は‐めつ【破滅】

やぶれほろびること。ほろびること。また、やぶりほろぼすこと。「身の―」

ハメット【Dashiell Hammett】

アメリカのハード‐ボイルドを代表する推理小説家。作「血の収穫」「マルタの鷹」など。(1894〜1961)

はめ‐て【填め手】

相手を自分の術中におとしいれようとする手段。囲碁・将棋などでいう。

ハマースタイン【Oscar Hammerstein, Jr.】

アメリカの作詞家。作曲家ロジャースとのコンビによるミュージカルが多数ヒット。「ショウボート」「オクラホマ!」ほか。(1895〜1960)

はま‐いで【浜出で】

浜に出ること。浜で遊ぶこと。

はまいで【浜出】

幸若舞こうわかまい。短章で、めでたい内容の曲。御伽草子としては「浜出草紙」。梶原源太景季は左衛門に任ぜられ、初日に鎌倉で盛大な祝賀の宴を張り、蓬莱を飾って杯を回し、3日目に江の島参詣に事よせて浜出をし、船上に舞台を設けて管弦歌舞をつくす。別名、蓬莱山。

はま‐いば【破魔射場】

破魔打はまうちを行う場所。

はま‐うた【浜唄】

①漁師が浜辺でうたう民謡。

②長唄「越後獅子」の中の俚謡風な一節。

③下座唄げざうたの一つ。海岸の場面に漁師の唄に擬してうたう唄。

はま‐うち【破魔打】

正月の遊戯の一つ。もとは年占としうらで、樹皮でつくった円い輪を一組が投げ転ばし、他の組がさえぎり運勢を占う。

はま‐うつぼ【浜空穂・浜靫】

ハマウツボ科の多年草。海浜砂地のカワラヨモギの根に寄生。葉は鱗片状で、黄褐色肉質の茎につき、初夏、紫色花を穂状につける。

はま‐うど【浜人】

浜辺で働く人。〈日葡辞書〉

はま‐え【浜江】

浜にある入江。海岸に入りこんでいる江。

はま‐えん【浜縁】

神社などの向拝ごはいの階段の下の床。はまゆか。

はま‐えんどう【浜豌豆】‥ヱン‥

マメ科の多年草。スイート‐ピーと同属。海辺砂地に自生。茎の高さ約30〜60センチメートル。エンドウに似るが小形。地下茎を延ばして繁殖。葉は羽状複葉をなし、托葉を有し、中肋の先端に巻鬚まきひげがある。夏、総状花序を作って淡紫色の美しい蝶形花を開く。〈[季]夏〉

はまお【浜尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒はまお‐あらた【浜尾新】

はまお‐あらた【浜尾新】‥ヲ‥

教育行政家。但馬たじま豊岡藩士の子。貴族院議員・東大総長・文相・枢密院議長。子爵。(1849〜1925)

⇒はまお【浜尾】

はまおか【浜岡】‥ヲカ

静岡県御前崎市の地名。原子力発電所が立地。

はま‐おぎ【浜荻】‥ヲギ

①浜辺に生えているオギ。〈[季]秋〉。万葉集4「神風の伊勢の―折りふせて」

②アシの異名。「難波の蘆は伊勢の―」

はま‐おもて【浜面】

浜に向いた方。浜の方面。

はま‐おもと【浜万年青】

ヒガンバナ科の常緑多年草。関東以南の海岸砂地に自生。高さ1メートル余。葉は大形で、オモトに似る。夏、茎頂に佳香ある6弁の白花を散形花序につける。果実は円く、種子は大きい。浜木綿はまゆう。〈[季]夏〉。書言字考節用集「浜木綿、ハマユフ、ハマヲモト」

ハマオモト(花)

撮影:関戸 勇

ハマースタイン【Oscar Hammerstein, Jr.】

アメリカの作詞家。作曲家ロジャースとのコンビによるミュージカルが多数ヒット。「ショウボート」「オクラホマ!」ほか。(1895〜1960)

はま‐いで【浜出で】

浜に出ること。浜で遊ぶこと。

はまいで【浜出】

幸若舞こうわかまい。短章で、めでたい内容の曲。御伽草子としては「浜出草紙」。梶原源太景季は左衛門に任ぜられ、初日に鎌倉で盛大な祝賀の宴を張り、蓬莱を飾って杯を回し、3日目に江の島参詣に事よせて浜出をし、船上に舞台を設けて管弦歌舞をつくす。別名、蓬莱山。

はま‐いば【破魔射場】

破魔打はまうちを行う場所。

はま‐うた【浜唄】

①漁師が浜辺でうたう民謡。

②長唄「越後獅子」の中の俚謡風な一節。

③下座唄げざうたの一つ。海岸の場面に漁師の唄に擬してうたう唄。

はま‐うち【破魔打】

正月の遊戯の一つ。もとは年占としうらで、樹皮でつくった円い輪を一組が投げ転ばし、他の組がさえぎり運勢を占う。

はま‐うつぼ【浜空穂・浜靫】

ハマウツボ科の多年草。海浜砂地のカワラヨモギの根に寄生。葉は鱗片状で、黄褐色肉質の茎につき、初夏、紫色花を穂状につける。

はま‐うど【浜人】

浜辺で働く人。〈日葡辞書〉

はま‐え【浜江】

浜にある入江。海岸に入りこんでいる江。

はま‐えん【浜縁】

神社などの向拝ごはいの階段の下の床。はまゆか。

はま‐えんどう【浜豌豆】‥ヱン‥

マメ科の多年草。スイート‐ピーと同属。海辺砂地に自生。茎の高さ約30〜60センチメートル。エンドウに似るが小形。地下茎を延ばして繁殖。葉は羽状複葉をなし、托葉を有し、中肋の先端に巻鬚まきひげがある。夏、総状花序を作って淡紫色の美しい蝶形花を開く。〈[季]夏〉

はまお【浜尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒はまお‐あらた【浜尾新】

はまお‐あらた【浜尾新】‥ヲ‥

教育行政家。但馬たじま豊岡藩士の子。貴族院議員・東大総長・文相・枢密院議長。子爵。(1849〜1925)

⇒はまお【浜尾】

はまおか【浜岡】‥ヲカ

静岡県御前崎市の地名。原子力発電所が立地。

はま‐おぎ【浜荻】‥ヲギ

①浜辺に生えているオギ。〈[季]秋〉。万葉集4「神風の伊勢の―折りふせて」

②アシの異名。「難波の蘆は伊勢の―」

はま‐おもて【浜面】

浜に向いた方。浜の方面。

はま‐おもと【浜万年青】

ヒガンバナ科の常緑多年草。関東以南の海岸砂地に自生。高さ1メートル余。葉は大形で、オモトに似る。夏、茎頂に佳香ある6弁の白花を散形花序につける。果実は円く、種子は大きい。浜木綿はまゆう。〈[季]夏〉。書言字考節用集「浜木綿、ハマユフ、ハマヲモト」

ハマオモト(花)

撮影:関戸 勇

ハマオモト(実)

撮影:関戸 勇

ハマオモト(実)

撮影:関戸 勇

はま‐おり【浜降】

①祭に加わる人が、海浜や河岸に行って禊みそぎをすること。

②祭礼のとき神輿みこしを海や川の瀬に入れて揉むこと。

はま‐かいどう【浜街道】‥ダウ

①浜に沿う街道。

②江戸から水戸・平を経て陸前岩沼に至る海岸沿いの街道。陸前浜街道。

はま‐かぜ【浜風】

浜に吹く風。潮風。

はま‐かた【浜方】

①浜の方面。

②漁業などに従事する人。

③江戸時代、大坂堂島米市場の仲買。

はま‐がわ【浜側】‥ガハ

①浜に沿った方。

②(大阪で)道から河岸寄りの地。反対側を野側という。

はま‐かんぎく【浜寒菊】

アブラギクの別称。

は‐まき【葉巻】

葉巻煙草の略。尾崎紅葉、金色夜叉「車の上に声して行過ぎし跡には、―の吸殻の捨てたるが赤く見えて煙れり」

⇒はまき‐タバコ【葉巻煙草】

はま‐ぎく【浜菊】

キク科の多年草。本州北部の太平洋岸に自生。茎は木質で、高さ30〜60センチメートル。春、枝に新芽を出し、へら形で上半部に粗い鋸歯のある多肉の葉を束生。秋、白色の頭状花を1個ずつ付ける。観賞用にも栽培。シャスタ‐デージーの原種の一つ。

ハマギク

撮影:関戸 勇

はま‐おり【浜降】

①祭に加わる人が、海浜や河岸に行って禊みそぎをすること。

②祭礼のとき神輿みこしを海や川の瀬に入れて揉むこと。

はま‐かいどう【浜街道】‥ダウ

①浜に沿う街道。

②江戸から水戸・平を経て陸前岩沼に至る海岸沿いの街道。陸前浜街道。

はま‐かぜ【浜風】

浜に吹く風。潮風。

はま‐かた【浜方】

①浜の方面。

②漁業などに従事する人。

③江戸時代、大坂堂島米市場の仲買。

はま‐がわ【浜側】‥ガハ

①浜に沿った方。

②(大阪で)道から河岸寄りの地。反対側を野側という。

はま‐かんぎく【浜寒菊】

アブラギクの別称。

は‐まき【葉巻】

葉巻煙草の略。尾崎紅葉、金色夜叉「車の上に声して行過ぎし跡には、―の吸殻の捨てたるが赤く見えて煙れり」

⇒はまき‐タバコ【葉巻煙草】

はま‐ぎく【浜菊】

キク科の多年草。本州北部の太平洋岸に自生。茎は木質で、高さ30〜60センチメートル。春、枝に新芽を出し、へら形で上半部に粗い鋸歯のある多肉の葉を束生。秋、白色の頭状花を1個ずつ付ける。観賞用にも栽培。シャスタ‐デージーの原種の一つ。

ハマギク

撮影:関戸 勇

はまきた【浜北】

静岡県西部の地名。浜松市に属し、浜北区はその行政区名の一つ。輸送機械工業が立地。

はまき‐タバコ【葉巻煙草】

タバコの葉を刻まずに、巻いて作った巻タバコ。シガー。

葉巻煙草の製造(ハバナ)

撮影:小松義夫

はまきた【浜北】

静岡県西部の地名。浜松市に属し、浜北区はその行政区名の一つ。輸送機械工業が立地。

はまき‐タバコ【葉巻煙草】

タバコの葉を刻まずに、巻いて作った巻タバコ。シガー。

葉巻煙草の製造(ハバナ)

撮影:小松義夫

⇒は‐まき【葉巻】

はまき‐むし【葉捲虫】

植物の葉を巻いてその中にすみ、これを食害する昆虫、特にチョウ目ハマキガ科の蛾の幼虫の総称。〈[季]夏〉

はまぐち【浜口】

姓氏の一つ。

⇒はまぐち‐おさち【浜口雄幸】

⇒はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】

はまぐち‐おさち【浜口雄幸】‥ヲ‥

政治家。高知県出身。東大卒。蔵相・内相を経て、民政党初代総裁として首相となり、金解禁、緊縮政策を断行、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。右翼に東京駅で狙撃され、それがもとで没。(1870〜1931)

浜口雄幸

提供:毎日新聞社

⇒は‐まき【葉巻】

はまき‐むし【葉捲虫】

植物の葉を巻いてその中にすみ、これを食害する昆虫、特にチョウ目ハマキガ科の蛾の幼虫の総称。〈[季]夏〉

はまぐち【浜口】

姓氏の一つ。

⇒はまぐち‐おさち【浜口雄幸】

⇒はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】

はまぐち‐おさち【浜口雄幸】‥ヲ‥

政治家。高知県出身。東大卒。蔵相・内相を経て、民政党初代総裁として首相となり、金解禁、緊縮政策を断行、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。右翼に東京駅で狙撃され、それがもとで没。(1870〜1931)

浜口雄幸

提供:毎日新聞社

⇒はまぐち【浜口】

はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】‥ヤウザウ

銅版画家。和歌山県生れ。カラー‐メゾティント技法を開発、近代感覚に溢れる作風を展開した。作「水差しとぶどうとレモン」。(1909〜2000)

⇒はまぐち【浜口】

はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

(浜栗の意)

①マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートルに達する。日本各地の内湾の砂泥中に産するが、近年は絶滅状態にまで減少した。殻の表面は平滑で、色や模様は変化に富む。内面は白色。肉は食用。「はまぐり」の名で市場に出ているもののほとんどがシナハマグリ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②紋所の名。蛤の形を描いたもので、一つ蛤・向い蛤・三つ蛤などがある。

⇒はまぐり‐ずみ【蛤角】

⇒はまぐり‐なべ【蛤鍋】

⇒はまぐり‐ば【蛤刃】

⇒はまぐり‐ぶね【蛤船】

はまぐり‐ごもん【蛤御門】

京都御所外郭西側の門。下立売御門の北、中立売御門の南。

⇒はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

元治元年(1864)7月、長州藩が形勢挽回のため京都に出兵、京都守護職松平容保かたもりの率いる諸藩の兵と宮門付近で戦って敗れた事件。禁門の変。

⇒はまぐり‐ごもん【蛤御門】

はまぐり‐ずみ【蛤角】

男の額髪の角すみを蛤の合口のように弓形にしたもの。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐なべ【蛤鍋】

蛤のむき身を、葱ねぎ・焼豆腐などと共に味噌などで煮ながら食べる料理。はまなべ。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ば【蛤刃】

鎬しのぎと刃との間を、蛤の貝殻のようにふくらみをもたせて研ぎあげた刃物。太平記32「―に掻合せ」

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ぶね【蛤船】

蛤をとる小舟。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はま‐ぐるま【浜車】

キク科の多年草。海辺の砂地を這い、葉は厚く切れこみがあり、表面がざらつく。夏、黄色の小さな頭状花をつける。別称ネコノシタ。

はま‐こ【浜子】

塩浜で労働する男女。浜取。

バマコ【Bamako】

アフリカ西部、マリ共和国の首都。同国南西部、ニジェール川上流に位置する。交易都市として発展。人口101万6千(1998)。

バマコ(1)

撮影:小松義夫

⇒はまぐち【浜口】

はまぐち‐ようぞう【浜口陽三】‥ヤウザウ

銅版画家。和歌山県生れ。カラー‐メゾティント技法を開発、近代感覚に溢れる作風を展開した。作「水差しとぶどうとレモン」。(1909〜2000)

⇒はまぐち【浜口】

はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

(浜栗の意)

①マルスダレガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートルに達する。日本各地の内湾の砂泥中に産するが、近年は絶滅状態にまで減少した。殻の表面は平滑で、色や模様は変化に富む。内面は白色。肉は食用。「はまぐり」の名で市場に出ているもののほとんどがシナハマグリ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔19〉

②紋所の名。蛤の形を描いたもので、一つ蛤・向い蛤・三つ蛤などがある。

⇒はまぐり‐ずみ【蛤角】

⇒はまぐり‐なべ【蛤鍋】

⇒はまぐり‐ば【蛤刃】

⇒はまぐり‐ぶね【蛤船】

はまぐり‐ごもん【蛤御門】

京都御所外郭西側の門。下立売御門の北、中立売御門の南。

⇒はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

はまぐりごもん‐の‐へん【蛤御門の変】

元治元年(1864)7月、長州藩が形勢挽回のため京都に出兵、京都守護職松平容保かたもりの率いる諸藩の兵と宮門付近で戦って敗れた事件。禁門の変。

⇒はまぐり‐ごもん【蛤御門】

はまぐり‐ずみ【蛤角】

男の額髪の角すみを蛤の合口のように弓形にしたもの。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐なべ【蛤鍋】

蛤のむき身を、葱ねぎ・焼豆腐などと共に味噌などで煮ながら食べる料理。はまなべ。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ば【蛤刃】

鎬しのぎと刃との間を、蛤の貝殻のようにふくらみをもたせて研ぎあげた刃物。太平記32「―に掻合せ」

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はまぐり‐ぶね【蛤船】

蛤をとる小舟。

⇒はま‐ぐり【蛤・文蛤・蚌】

はま‐ぐるま【浜車】

キク科の多年草。海辺の砂地を這い、葉は厚く切れこみがあり、表面がざらつく。夏、黄色の小さな頭状花をつける。別称ネコノシタ。

はま‐こ【浜子】

塩浜で労働する男女。浜取。

バマコ【Bamako】

アフリカ西部、マリ共和国の首都。同国南西部、ニジェール川上流に位置する。交易都市として発展。人口101万6千(1998)。

バマコ(1)

撮影:小松義夫

バマコ(2)

撮影:小松義夫

バマコ(2)

撮影:小松義夫

はま‐ごう【蔓荊】

クマツヅラ科の落葉低木。暖地の海辺砂地に群生。幹は砂上を横走、葉は楕円形。全草に芳香がある。夏、深紫色の唇形花を短穂状につけ、球形果を結ぶ。果実は漢方生薬の蔓荊子まんけいしで、鎮静・消炎剤。ハマホウ。ハマボウ。

はま‐ごしらえ【浜拵え】‥ゴシラヘ

製塩で、塩浜に鹹水かんすいを撒くに先立ち、積み上げてある砂を掻き拡げる作業。

はま‐じ【浜路】‥ヂ

浜辺のみち。浜づたいのみち。

はま‐しおん【浜紫苑】‥ヲン

〔植〕ウラギクの別称。

はま‐しばい【浜芝居】‥ヰ

江戸時代、大坂の小芝居の称。道頓堀の河岸、すなわち浜側に小屋掛けした。

はま‐じょうゆ【浜醤油】‥ジヤウ‥

春に小鰯こいわしを塩・麹・水に漬け、秋になって上澄みを取り醤油を加えて製した調味料。

はま‐じんちょう【浜沈丁】‥ヂンチヤウ

ハマジンチョウ科の常緑小低木。東南アジアの熱帯・亜熱帯の海岸に生じる。南九州や南西諸島にも自生。よく分枝し高さ1.5メートルほど。質厚くつややかな楕円形の葉を互生する。初夏に葉腋に1〜3個の花を、長い柄の先に横向きに開く。花冠は紅紫色で漏斗形、上半部は5裂して直径2センチメートルほどになる。沈丁花に似ているのでいう。

ハマス【Ḥamās】

(アラビア語で熱情の意)パレスチナのイスラム組織。1987年設立。イスラエルに対する抵抗運動を行う。正称、イスラム抵抗運動。ハマース。

はま‐すがな【浜菅菜】

〔植〕ハマボウフウの古名。〈本草和名〉

はま‐すげ【浜菅】

カヤツリグサ科の多年草。スゲ属ではない。海辺に自生。地下茎は横走して所々で塊状。茎は高さ15〜60センチメートル。葉は狭長で硬く、夏、茎頂に濃茶褐色の花穂をつける。塊根は香附子こうぶしと称し、通経・鎮痙に用いる。クグ。漢名、莎草。〈[季]夏〉

はま‐ずさ【浜苆・浜寸莎】

網引あびきや船の古綱を切り解いて作ったすさ。木舞こまい壁の仕上げや漆喰しっくい壁に用いる。

はます‐どり【浜洲鳥】

[一]〔名〕

浜の洲にいる鳥。水鳥。

[二]〔枕〕

「あなゆ(足悩)む」にかかる。

はま‐ぜせり【浜ぜせり】

(「浜」は、大阪で河岸かしのこと)河岸をうろついて遊び女を物色すること。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「日が暮れると―」

はま‐ぜり【浜芹】

セリ科の越年草。海浜に生じる。茎は下部が地面に伏す。高さ20〜40センチメートル。根出葉は通常、羽状複葉。夏、白色の小花を散形花序に密生し、花後、楕円形の果実を結ぶ。果実は煎じて強壮薬とする。ハマニンジン。〈本草和名〉

はまだ【浜田】

島根県西部、日本海に面する市。日本海西部の沖合漁業基地。もと松平氏5万石の城下町。人口6万3千。

はまだ【浜田】

姓氏の一つ。

⇒はまだ‐くにまつ【浜田国松】

⇒はまだ‐こうさく【浜田耕作】

⇒はまだ‐しょうじ【浜田庄司】

⇒はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】

⇒はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

⇒はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】

ハマダーン【Hamadān】

イラン西部の商業都市。メディア王国時代の首都エクバタナの所在地で、アケメネス朝では夏の首都となった歴史的都市。皮革・絨毯じゅうたんの交易地。人口49万4千(2003)。

はま‐だいこん【浜大根】

野菜の大根が野生化して各地の海岸砂地に自生したもの。形状は栽培の大根とほぼ同じだが、栄養条件が悪いため根はやせて硬い。根生葉の羽片の数も少なく、全体に粗毛が多い。

ハマダイコン

撮影:関戸 勇

はま‐ごう【蔓荊】

クマツヅラ科の落葉低木。暖地の海辺砂地に群生。幹は砂上を横走、葉は楕円形。全草に芳香がある。夏、深紫色の唇形花を短穂状につけ、球形果を結ぶ。果実は漢方生薬の蔓荊子まんけいしで、鎮静・消炎剤。ハマホウ。ハマボウ。

はま‐ごしらえ【浜拵え】‥ゴシラヘ

製塩で、塩浜に鹹水かんすいを撒くに先立ち、積み上げてある砂を掻き拡げる作業。

はま‐じ【浜路】‥ヂ

浜辺のみち。浜づたいのみち。

はま‐しおん【浜紫苑】‥ヲン

〔植〕ウラギクの別称。

はま‐しばい【浜芝居】‥ヰ

江戸時代、大坂の小芝居の称。道頓堀の河岸、すなわち浜側に小屋掛けした。

はま‐じょうゆ【浜醤油】‥ジヤウ‥

春に小鰯こいわしを塩・麹・水に漬け、秋になって上澄みを取り醤油を加えて製した調味料。

はま‐じんちょう【浜沈丁】‥ヂンチヤウ

ハマジンチョウ科の常緑小低木。東南アジアの熱帯・亜熱帯の海岸に生じる。南九州や南西諸島にも自生。よく分枝し高さ1.5メートルほど。質厚くつややかな楕円形の葉を互生する。初夏に葉腋に1〜3個の花を、長い柄の先に横向きに開く。花冠は紅紫色で漏斗形、上半部は5裂して直径2センチメートルほどになる。沈丁花に似ているのでいう。

ハマス【Ḥamās】

(アラビア語で熱情の意)パレスチナのイスラム組織。1987年設立。イスラエルに対する抵抗運動を行う。正称、イスラム抵抗運動。ハマース。

はま‐すがな【浜菅菜】

〔植〕ハマボウフウの古名。〈本草和名〉

はま‐すげ【浜菅】

カヤツリグサ科の多年草。スゲ属ではない。海辺に自生。地下茎は横走して所々で塊状。茎は高さ15〜60センチメートル。葉は狭長で硬く、夏、茎頂に濃茶褐色の花穂をつける。塊根は香附子こうぶしと称し、通経・鎮痙に用いる。クグ。漢名、莎草。〈[季]夏〉

はま‐ずさ【浜苆・浜寸莎】

網引あびきや船の古綱を切り解いて作ったすさ。木舞こまい壁の仕上げや漆喰しっくい壁に用いる。

はます‐どり【浜洲鳥】

[一]〔名〕

浜の洲にいる鳥。水鳥。

[二]〔枕〕

「あなゆ(足悩)む」にかかる。

はま‐ぜせり【浜ぜせり】

(「浜」は、大阪で河岸かしのこと)河岸をうろついて遊び女を物色すること。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「日が暮れると―」

はま‐ぜり【浜芹】

セリ科の越年草。海浜に生じる。茎は下部が地面に伏す。高さ20〜40センチメートル。根出葉は通常、羽状複葉。夏、白色の小花を散形花序に密生し、花後、楕円形の果実を結ぶ。果実は煎じて強壮薬とする。ハマニンジン。〈本草和名〉

はまだ【浜田】

島根県西部、日本海に面する市。日本海西部の沖合漁業基地。もと松平氏5万石の城下町。人口6万3千。

はまだ【浜田】

姓氏の一つ。

⇒はまだ‐くにまつ【浜田国松】

⇒はまだ‐こうさく【浜田耕作】

⇒はまだ‐しょうじ【浜田庄司】

⇒はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】

⇒はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

⇒はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】

ハマダーン【Hamadān】

イラン西部の商業都市。メディア王国時代の首都エクバタナの所在地で、アケメネス朝では夏の首都となった歴史的都市。皮革・絨毯じゅうたんの交易地。人口49万4千(2003)。

はま‐だいこん【浜大根】

野菜の大根が野生化して各地の海岸砂地に自生したもの。形状は栽培の大根とほぼ同じだが、栄養条件が悪いため根はやせて硬い。根生葉の羽片の数も少なく、全体に粗毛が多い。

ハマダイコン

撮影:関戸 勇

はまだ‐くにまつ【浜田国松】

政党政治家。伊勢生れ。弁護士から代議士となり、国民党・政友会などに属した。護憲運動に参加。衆議院議長。1937年第70議会で軍部批判(「腹切り問答」)を行う。(1868〜1939)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐こうさく【浜田耕作】‥カウ‥

考古学者。号、青陵。大阪府の人。京大教授・総長。日本における近代科学としての考古学の確立に貢献。著「通論考古学」「東亜考古学研究」「考古学入門」など。(1881〜1938)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐しょうじ【浜田庄司】‥シヤウ‥

陶芸家・民芸運動家。名は象二。神奈川県生れ。栃木県益子ましこで制作、民芸品としての益子焼に高い芸術性を与えた。文化勲章。(1894〜1978)

浜田庄司

撮影:田沼武能

はまだ‐くにまつ【浜田国松】

政党政治家。伊勢生れ。弁護士から代議士となり、国民党・政友会などに属した。護憲運動に参加。衆議院議長。1937年第70議会で軍部批判(「腹切り問答」)を行う。(1868〜1939)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐こうさく【浜田耕作】‥カウ‥

考古学者。号、青陵。大阪府の人。京大教授・総長。日本における近代科学としての考古学の確立に貢献。著「通論考古学」「東亜考古学研究」「考古学入門」など。(1881〜1938)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐しょうじ【浜田庄司】‥シヤウ‥

陶芸家・民芸運動家。名は象二。神奈川県生れ。栃木県益子ましこで制作、民芸品としての益子焼に高い芸術性を与えた。文化勲章。(1894〜1978)

浜田庄司

撮影:田沼武能

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】‥ザウ

幕末・明治の通訳・貿易商。播州出身。1850年(嘉永3)暴風にあい、漂流して米商船に救助され、米国の市民権を得、ジョセフ=ヒコと改名。幕末の日米外交に活躍、その後、貿易商を営み、また、64年(元治1)横浜で「海外新聞」を発行。アメリカ彦蔵。(1837〜1897)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

児童文学者。本名は広助。山形県生れ。早大卒。小川未明と共にお伽噺から近代文学としての童話への道を拓いた。作「椋鳥の夢」「泣いた赤鬼」など。(1893〜1973)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】‥ヒヤウヱ

江戸初期の長崎の貿易商で、長崎代官末次平蔵の朱印船船長。1626年(寛永3)台湾に渡航したが、オランダ総督に妨害され、28年武装した470名の乗組員を率いて渡台、総督に謝罪させ、その子を人質として帰国(台湾事件)。生没年未詳。

⇒はまだ【浜田】

はまだら‐か【羽斑蚊・翅斑蚊】

カ科ハマダラカ亜科の総称。翅に黒斑があり、物にとまる時は後脚と腹部とをあげて体を斜めにする。雌はマラリア・バンクロフト糸状虫などを媒介する。アノフェレス。

はまち【魬】

「鰤ぶり」参照。

は‐まち【刃区】

刀剣の身みと茎なかごとの境である区まちのうち、刃の方にある部分。↔棟区むねまち。→刀(図)

はま‐ぢしゃ【浜萵苣】

〔植〕ツルナの別称。

はま‐ちどり【浜千鳥】

浜辺に来ている千鳥。和歌ではしばしば「あと」「あとなし」「行方もしらぬ」などと続け、また、その「あと」が筆跡・手紙などの意となる。〈[季]冬〉。古今和歌集雑「忘られん時しのべとぞ―ゆくへもしらぬあとをとどむる」

はま‐ちゃ【浜茶】

カワラケツメイ(河原決明)の枝・葉・莢さやなどを乾し、茶の代用とするもの。ねむ茶。豆茶。弘法茶。

はま‐ちりめん【浜縮緬】

滋賀県長浜市付近を主産地とする、厚地の上等な縮緬。長浜縮緬。

はま‐つ‐ちどり【浜つ千鳥】

(→)「はまちどり」に同じ。古事記中「―浜よは行かず磯伝ふ」

はま‐つづら【浜葛】

浜に生えているつる草。万葉集14「駿河の海磯辺おしへに生ふる―」

はま‐づと【浜苞】

浜辺から持ち帰る土産。万葉集3「家のいもが―乞はば何を示さむ」

はま‐つばき【浜椿】

〔植〕

①ハマボウの別称。

②ハマゴウの別称。

はま‐づら【浜面】

浜の所。浜のおもて。浜辺。浜地。後撰和歌集秋「人々もろともに―をまかる道に」

はま‐て【浜手】

浜の方。はまべ。うみて。

はまでら【浜寺】

大阪府堺市南部の一地区。海岸は歌枕として名高い高師浜たかしのはまの一部で浜寺公園がある。

浜寺(高師浜)

撮影:的場 啓

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひこぞう【浜田彦蔵】‥ザウ

幕末・明治の通訳・貿易商。播州出身。1850年(嘉永3)暴風にあい、漂流して米商船に救助され、米国の市民権を得、ジョセフ=ヒコと改名。幕末の日米外交に活躍、その後、貿易商を営み、また、64年(元治1)横浜で「海外新聞」を発行。アメリカ彦蔵。(1837〜1897)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐ひろすけ【浜田広介】

児童文学者。本名は広助。山形県生れ。早大卒。小川未明と共にお伽噺から近代文学としての童話への道を拓いた。作「椋鳥の夢」「泣いた赤鬼」など。(1893〜1973)

⇒はまだ【浜田】

はまだ‐やひょうえ【浜田弥兵衛】‥ヒヤウヱ

江戸初期の長崎の貿易商で、長崎代官末次平蔵の朱印船船長。1626年(寛永3)台湾に渡航したが、オランダ総督に妨害され、28年武装した470名の乗組員を率いて渡台、総督に謝罪させ、その子を人質として帰国(台湾事件)。生没年未詳。

⇒はまだ【浜田】

はまだら‐か【羽斑蚊・翅斑蚊】

カ科ハマダラカ亜科の総称。翅に黒斑があり、物にとまる時は後脚と腹部とをあげて体を斜めにする。雌はマラリア・バンクロフト糸状虫などを媒介する。アノフェレス。

はまち【魬】

「鰤ぶり」参照。

は‐まち【刃区】

刀剣の身みと茎なかごとの境である区まちのうち、刃の方にある部分。↔棟区むねまち。→刀(図)

はま‐ぢしゃ【浜萵苣】

〔植〕ツルナの別称。

はま‐ちどり【浜千鳥】

浜辺に来ている千鳥。和歌ではしばしば「あと」「あとなし」「行方もしらぬ」などと続け、また、その「あと」が筆跡・手紙などの意となる。〈[季]冬〉。古今和歌集雑「忘られん時しのべとぞ―ゆくへもしらぬあとをとどむる」

はま‐ちゃ【浜茶】

カワラケツメイ(河原決明)の枝・葉・莢さやなどを乾し、茶の代用とするもの。ねむ茶。豆茶。弘法茶。

はま‐ちりめん【浜縮緬】

滋賀県長浜市付近を主産地とする、厚地の上等な縮緬。長浜縮緬。

はま‐つ‐ちどり【浜つ千鳥】

(→)「はまちどり」に同じ。古事記中「―浜よは行かず磯伝ふ」

はま‐つづら【浜葛】

浜に生えているつる草。万葉集14「駿河の海磯辺おしへに生ふる―」

はま‐づと【浜苞】

浜辺から持ち帰る土産。万葉集3「家のいもが―乞はば何を示さむ」

はま‐つばき【浜椿】

〔植〕

①ハマボウの別称。

②ハマゴウの別称。

はま‐づら【浜面】

浜の所。浜のおもて。浜辺。浜地。後撰和歌集秋「人々もろともに―をまかる道に」

はま‐て【浜手】

浜の方。はまべ。うみて。

はまでら【浜寺】

大阪府堺市南部の一地区。海岸は歌枕として名高い高師浜たかしのはまの一部で浜寺公園がある。

浜寺(高師浜)

撮影:的場 啓

はま‐とびむし【浜跳虫】

ハマトビムシ科のヨコエビの総称。体は側扁し、体長3センチメートルくらいまで。海浜、池沼・湿地の砂中や枯葉の下に群棲。よく跳躍し、打ち上げられた海藻やごみをめくると飛び出す。ヒメハマトビムシなど。

はまとびむし

はま‐とびむし【浜跳虫】

ハマトビムシ科のヨコエビの総称。体は側扁し、体長3センチメートルくらいまで。海浜、池沼・湿地の砂中や枯葉の下に群棲。よく跳躍し、打ち上げられた海藻やごみをめくると飛び出す。ヒメハマトビムシなど。

はまとびむし

はま‐とり【浜取】

(→)浜子はまこに同じ。

はま‐な【浜菜】

①浜に生える食用植物。海藻。

②(庄内地方で)海苔のり。

はまな‐こ【浜名湖】

静岡県南西部に位置する汽水湖。面積65平方キロメートル。最大深度13メートル。今切いまぎれにより遠州灘に通ずる。引佐細江いなさほそえ・猪鼻湖・弁天島・館山寺などの名勝がある。養殖ウナギで有名。遠淡海とおつおうみ。

はま‐なし【浜梨】

バラ科の落葉小低木。日本の北部の海岸砂地に自生。高さ1メートル半に及ぶ。幹枝にはとげを密生。夏、紅色のバラに似た芳香ある美花を開き、扁円形の果実は紅熟する。甘酸味あり。根皮は黄色染料に、花は矯味矯臭薬となる。はまなす。漢名、玫瑰。

はまなし

はま‐とり【浜取】

(→)浜子はまこに同じ。

はま‐な【浜菜】

①浜に生える食用植物。海藻。

②(庄内地方で)海苔のり。

はまな‐こ【浜名湖】

静岡県南西部に位置する汽水湖。面積65平方キロメートル。最大深度13メートル。今切いまぎれにより遠州灘に通ずる。引佐細江いなさほそえ・猪鼻湖・弁天島・館山寺などの名勝がある。養殖ウナギで有名。遠淡海とおつおうみ。

はま‐なし【浜梨】

バラ科の落葉小低木。日本の北部の海岸砂地に自生。高さ1メートル半に及ぶ。幹枝にはとげを密生。夏、紅色のバラに似た芳香ある美花を開き、扁円形の果実は紅熟する。甘酸味あり。根皮は黄色染料に、花は矯味矯臭薬となる。はまなす。漢名、玫瑰。

はまなし

ハマナシ(花)

提供:OPO

ハマナシ(花)

提供:OPO

ハマナシ(実)

撮影:関戸 勇

ハマナシ(実)

撮影:関戸 勇

はま‐なす【浜茄子】

ハマナシ(浜梨)の訛。〈[季]夏〉

はま‐なたまめ【浜鉈豆】

マメ科の大形蔓性多年草。暖地の海岸砂浜に生え、時に大群落を作る。長い柄の先に3小葉をつける複葉で、葉質は硬く光沢がある。夏に葉腋から長い花穂を伸ばし、ピンク色の大きな蝶形花を集めてつける。長さ10センチメートル近くの平たく厚みのある莢さやを生じ、中に褐色の種子(豆)が数個できる。

はま‐なっとう【浜納豆】

寺納豆の一つ。静岡県浜名湖畔、浜松市三ヶ日町の大福寺で製出した納豆で、生姜しょうがや山椒さんしょうを加えて乾し上げたもの。浜名納豆。浜松納豆。大福寺納豆。→納豆なっとう1

はま‐なつめ【浜棗】

クロウメモドキ科の落葉低木。暖地の海岸に自生。生垣にも使う。高さ2メートル余、葉はナツメに似た卵形、基部にとげがある。夏、黄緑色の小さな五弁花を開き、半球状の果実を結ぶ。

はま‐なでしこ【浜撫子】

ナデシコ科の常緑多年草。本州の太平洋岸の砂浜に自生。高さ20〜50センチメートル。葉は光沢があり、対生し卵形で厚い。夏、茎頂にナデシコに似た紫・紫紅色の花を集散花序につける。観賞用に栽培。フジナデシコ。

はまな‐なっとう【浜名納豆】

(→)浜納豆はまなっとうに同じ。

はま‐なべ【蛤鍋】

(→)「はまぐりなべ」に同じ。〈[季]春〉

はま‐なや【浜納屋】

(「浜」は大阪で河岸かしのこと)河岸にある物置小屋。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「男と女子と喧嘩して―の下で組んづ転ころんづしてゐたを」

はまなりしき【浜成式】

〔文〕「歌経標式かきょうひょうしき」の別名。

はま‐にがな【浜苦菜】

①キク科の多年草。海浜の砂地に自生。根茎は砂中を横走する。葉は深く切れこみ、複葉状。夏、黄色のニガナに似た頭状花を開く。ハマイチョウ。

②ボウフウの別称。〈[季]春〉。〈本草和名〉

はま‐にんじん【浜人参】

〔植〕ハマゼリの別称。

はま‐ね【浜値】

魚類などが水揚げ地で取引される値段。

はま‐の‐まさご【浜の真砂】

浜辺にある砂。数多いたとえにいう語。古今和歌集序「―の数多くつもりぬれば」

はま‐ばた【浜端】

浜の水ぎわ。はまべ。

はま‐び【浜傍】

浜の曲がって入りこんだ所。万葉集5「大伴の御津みつの―に」

はま‐ひさぎ【浜楸】

浜に生えているひさぎ。万葉集11「波の間ゆ見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあはずして」

はま‐びさし【浜庇】

①(万葉集の「はまひさぎ」を伊勢物語で読み誤って生じた歌語という。和歌で、「久し」を言い出す序に用いる)浜辺の家の庇。伊勢物語「浪間より見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあひみで」。新撰六帖3「―させるかひなきすみかにも」

②浜辺に波が打ち寄せて砂をえぐったように見える部分とも説く。三冊子「―は高砂たかまさごの崩れかかりたるが庇のごとく成るとなり。また浜にある家・苫屋とまやなどの類ともいへり」

はま‐びし【浜菱】

ハマビシ科の一年草。海岸に生え、世界の暖地・乾燥地に広く分布。茎は地上を這はい、多数分岐、鋭いとげが多い。葉は羽状複葉。夏、葉腋に黄色5弁の小花を単生する。花後、ヒシの実に似たとげを有する乾果を結ぶ。この漢方生薬名を蒺

はま‐なす【浜茄子】

ハマナシ(浜梨)の訛。〈[季]夏〉

はま‐なたまめ【浜鉈豆】

マメ科の大形蔓性多年草。暖地の海岸砂浜に生え、時に大群落を作る。長い柄の先に3小葉をつける複葉で、葉質は硬く光沢がある。夏に葉腋から長い花穂を伸ばし、ピンク色の大きな蝶形花を集めてつける。長さ10センチメートル近くの平たく厚みのある莢さやを生じ、中に褐色の種子(豆)が数個できる。

はま‐なっとう【浜納豆】

寺納豆の一つ。静岡県浜名湖畔、浜松市三ヶ日町の大福寺で製出した納豆で、生姜しょうがや山椒さんしょうを加えて乾し上げたもの。浜名納豆。浜松納豆。大福寺納豆。→納豆なっとう1

はま‐なつめ【浜棗】

クロウメモドキ科の落葉低木。暖地の海岸に自生。生垣にも使う。高さ2メートル余、葉はナツメに似た卵形、基部にとげがある。夏、黄緑色の小さな五弁花を開き、半球状の果実を結ぶ。

はま‐なでしこ【浜撫子】

ナデシコ科の常緑多年草。本州の太平洋岸の砂浜に自生。高さ20〜50センチメートル。葉は光沢があり、対生し卵形で厚い。夏、茎頂にナデシコに似た紫・紫紅色の花を集散花序につける。観賞用に栽培。フジナデシコ。

はまな‐なっとう【浜名納豆】

(→)浜納豆はまなっとうに同じ。

はま‐なべ【蛤鍋】

(→)「はまぐりなべ」に同じ。〈[季]春〉

はま‐なや【浜納屋】

(「浜」は大阪で河岸かしのこと)河岸にある物置小屋。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「男と女子と喧嘩して―の下で組んづ転ころんづしてゐたを」

はまなりしき【浜成式】

〔文〕「歌経標式かきょうひょうしき」の別名。

はま‐にがな【浜苦菜】

①キク科の多年草。海浜の砂地に自生。根茎は砂中を横走する。葉は深く切れこみ、複葉状。夏、黄色のニガナに似た頭状花を開く。ハマイチョウ。

②ボウフウの別称。〈[季]春〉。〈本草和名〉

はま‐にんじん【浜人参】

〔植〕ハマゼリの別称。

はま‐ね【浜値】

魚類などが水揚げ地で取引される値段。

はま‐の‐まさご【浜の真砂】

浜辺にある砂。数多いたとえにいう語。古今和歌集序「―の数多くつもりぬれば」

はま‐ばた【浜端】

浜の水ぎわ。はまべ。

はま‐び【浜傍】

浜の曲がって入りこんだ所。万葉集5「大伴の御津みつの―に」

はま‐ひさぎ【浜楸】

浜に生えているひさぎ。万葉集11「波の間ゆ見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあはずして」

はま‐びさし【浜庇】

①(万葉集の「はまひさぎ」を伊勢物語で読み誤って生じた歌語という。和歌で、「久し」を言い出す序に用いる)浜辺の家の庇。伊勢物語「浪間より見ゆる小島の―久しくなりぬ君にあひみで」。新撰六帖3「―させるかひなきすみかにも」

②浜辺に波が打ち寄せて砂をえぐったように見える部分とも説く。三冊子「―は高砂たかまさごの崩れかかりたるが庇のごとく成るとなり。また浜にある家・苫屋とまやなどの類ともいへり」

はま‐びし【浜菱】

ハマビシ科の一年草。海岸に生え、世界の暖地・乾燥地に広く分布。茎は地上を這はい、多数分岐、鋭いとげが多い。葉は羽状複葉。夏、葉腋に黄色5弁の小花を単生する。花後、ヒシの実に似たとげを有する乾果を結ぶ。この漢方生薬名を蒺 子しつりしと呼び、利尿・消炎・通経薬とする。漢名、蒺藜・蒺

子しつりしと呼び、利尿・消炎・通経薬とする。漢名、蒺藜・蒺 。

はま‐びと【浜人】

浜辺に住む人。漁夫。

はま‐ひめ【浜姫】

浜辺に住む女。あま。夫木和歌抄25「秋風の吹き出の浜の―は」

はま‐ひるがお【浜昼顔】‥ガホ

ヒルガオ科の蔓性多年草。暖地の海岸の砂地に自生。茎は長く地に臥す。葉は腎臓形厚質で光沢がある。初夏、葉腋にアサガオに似た淡紅色の花を開く。旧大陸の温帯・熱帯海岸に広く分布。果実は海流で散布。〈[季]夏〉

はま‐ぶね【浜舟】

浜辺の舟。浜辺を行き来する船。万代和歌集夏「藻塩汲むいほの―苫朽ちて」

はま‐べ【浜辺】

①浜のほとり。うみべ。海浜。万葉集19「松蔭の清き―に」

②大阪で、河岸・川端をいう。

はまべ‐の‐くろひと【浜辺黒人】

江戸中期の狂歌師。江戸本芝に書肆を経営。通称、三河屋半兵衛。1782年(天明2)「初笑不琢玉はつわらいみがかぬたま」を発刊、天明調狂歌集刊行のはじめ。入花にゅうかと称する点料の制を創始。(1717〜1790)

はま‐ぼう【黄槿】‥バウ

①アオイ科の落葉低木。暖地の海浜に群生。幹高は2メートル余に達し、葉は心臓形、下面に白毛を密生。初夏、葉腋に黄色で中央が紅紫色のムクゲに似た美花を1日だけ開き、花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。ハマツバキ。〈日葡辞書〉

②(→)ハマゴウの別称。

はま‐ぼうふう【浜防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。海浜の砂地に自生。茎の高さ約30センチメートル。全株に淡褐色の長軟毛を密生。葉は羽状複葉で柄は赤い。夏、茎頭に白色の小花を多数、散形花序につける。若葉は香気があり食用、刺身のつまに使う。根は防風の代用品として煎じ、感冒薬。八百屋防風。伊勢防風。〈[季]春〉→ぼうふう2

ハマボウフウ

提供:OPO

。

はま‐びと【浜人】

浜辺に住む人。漁夫。

はま‐ひめ【浜姫】

浜辺に住む女。あま。夫木和歌抄25「秋風の吹き出の浜の―は」

はま‐ひるがお【浜昼顔】‥ガホ

ヒルガオ科の蔓性多年草。暖地の海岸の砂地に自生。茎は長く地に臥す。葉は腎臓形厚質で光沢がある。初夏、葉腋にアサガオに似た淡紅色の花を開く。旧大陸の温帯・熱帯海岸に広く分布。果実は海流で散布。〈[季]夏〉

はま‐ぶね【浜舟】

浜辺の舟。浜辺を行き来する船。万代和歌集夏「藻塩汲むいほの―苫朽ちて」

はま‐べ【浜辺】

①浜のほとり。うみべ。海浜。万葉集19「松蔭の清き―に」

②大阪で、河岸・川端をいう。

はまべ‐の‐くろひと【浜辺黒人】

江戸中期の狂歌師。江戸本芝に書肆を経営。通称、三河屋半兵衛。1782年(天明2)「初笑不琢玉はつわらいみがかぬたま」を発刊、天明調狂歌集刊行のはじめ。入花にゅうかと称する点料の制を創始。(1717〜1790)

はま‐ぼう【黄槿】‥バウ

①アオイ科の落葉低木。暖地の海浜に群生。幹高は2メートル余に達し、葉は心臓形、下面に白毛を密生。初夏、葉腋に黄色で中央が紅紫色のムクゲに似た美花を1日だけ開き、花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。ハマツバキ。〈日葡辞書〉

②(→)ハマゴウの別称。

はま‐ぼうふう【浜防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。海浜の砂地に自生。茎の高さ約30センチメートル。全株に淡褐色の長軟毛を密生。葉は羽状複葉で柄は赤い。夏、茎頭に白色の小花を多数、散形花序につける。若葉は香気があり食用、刺身のつまに使う。根は防風の代用品として煎じ、感冒薬。八百屋防風。伊勢防風。〈[季]春〉→ぼうふう2

ハマボウフウ

提供:OPO

はま‐ぼっす【浜払子】

サクラソウ科の越年草。各地の海岸砂浜や磯に生える。南西諸島や小笠原・台湾などから熱帯まで分布する。根生葉は厚くロゼットをつくり、茎は花時には10〜30センチメートルになる。茎葉も多肉で箆へら形、互生する。初夏、茎頂に花穂を出し、直径1〜2センチメートルで5片に平開する白花をつける。球形の果実は熟すと頂部が開口して多数の種子を出す。海流で散布する植物。

はま‐まつ【浜松】

浜辺に生えた松。万葉集1「大伴の御津みつの―待ちこひぬらむ」

はままつ【浜松】

静岡県西部の市。政令指定都市の一つ。もと徳川家康の居城で、水野・井上氏6万石の城下町。綿織物業、楽器・オートバイ製造業などが盛ん。人口80万4千。

⇒はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】

はままつ【浜松】

姓氏の一つ。

⇒はままつ‐うたくに【浜松歌国】

はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1974年設立。2004年法人化。浜松市。

⇒はままつ【浜松】

はままつ‐うたくに【浜松歌国】

江戸後期の随筆家・歌舞伎作者。大坂の人。「摂陽奇観」など主に考証随筆を著した。(1776〜1827)

⇒はままつ【浜松】

はままつちゅうなごんものがたり【浜松中納言物語】

平安後期の物語。菅原孝標たかすえの女むすめの作とされる。現存5巻(首部に欠巻がある)。二つの主題から成り、浜松中納言と継父の娘の大君おおぎみとの愛と、中納言が唐土に渡ってちぎった唐の母后の異父妹で吉野にいる姫との悲恋物語とを収める。浜松。御津みつの浜松。

→文献資料[浜松中納言物語]

はま‐みち【浜道】

浜に沿う道。壬二みに集「馴れしみゆきの志賀の―」

はま‐も【浜藻】

①浜にある藻。為忠百首「山の―のすみかなりけり」

②ホンダワラの異称。允恭紀「海の―の寄る時々を」

はま‐もと【浜元】

塩浜にある塩の製造元。

はま‐や【浜屋】

浜辺にある家。永久百首「しくち曳くあごの―に年ふりて」

はま‐や【破魔矢】

①破魔弓1につがえて放つ矢。今は正月の縁起物として神社で出す。〈[季]新年〉

②棟上むねあげの式に、破魔弓2と共に飾る2本の矢の形をしたもの。

はま‐やき【浜焼】

①魚介類を浜辺で焼くこと。また、その料理。

②鯛などを塩竈しおがまの中に入れて蒸焼にすること。または塩焼にした料理。塩浜焼。

はま‐ゆう【浜木綿】‥ユフ

ハマオモトの別称。〈[季]夏〉。万葉集4「み熊野の浦の―百重なす心は思もへど」

はま‐ゆか【浜床】

①寝殿の母屋もやに設けた貴族の休寝用の台。周囲に柱を立て帳とばりを垂らして帳台ちょうだいとする。宇津保物語藤原君「御―立てて」

②(→)浜縁はまえんに同じ。↔大床

はま‐ゆみ【破魔弓・浜弓】

①魔障を払い除くという神事用の弓。後には男児の玩具となり、細長い板に弓矢を飾りつけ、その下に押絵の戦人形いくさにんぎょうを貼り、正月の贈物ともした。〈[季]新年〉

破魔弓

はま‐ぼっす【浜払子】

サクラソウ科の越年草。各地の海岸砂浜や磯に生える。南西諸島や小笠原・台湾などから熱帯まで分布する。根生葉は厚くロゼットをつくり、茎は花時には10〜30センチメートルになる。茎葉も多肉で箆へら形、互生する。初夏、茎頂に花穂を出し、直径1〜2センチメートルで5片に平開する白花をつける。球形の果実は熟すと頂部が開口して多数の種子を出す。海流で散布する植物。

はま‐まつ【浜松】

浜辺に生えた松。万葉集1「大伴の御津みつの―待ちこひぬらむ」

はままつ【浜松】

静岡県西部の市。政令指定都市の一つ。もと徳川家康の居城で、水野・井上氏6万石の城下町。綿織物業、楽器・オートバイ製造業などが盛ん。人口80万4千。

⇒はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】

はままつ【浜松】

姓氏の一つ。

⇒はままつ‐うたくに【浜松歌国】

はままつ‐いか‐だいがく【浜松医科大学】‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1974年設立。2004年法人化。浜松市。

⇒はままつ【浜松】

はままつ‐うたくに【浜松歌国】

江戸後期の随筆家・歌舞伎作者。大坂の人。「摂陽奇観」など主に考証随筆を著した。(1776〜1827)

⇒はままつ【浜松】

はままつちゅうなごんものがたり【浜松中納言物語】

平安後期の物語。菅原孝標たかすえの女むすめの作とされる。現存5巻(首部に欠巻がある)。二つの主題から成り、浜松中納言と継父の娘の大君おおぎみとの愛と、中納言が唐土に渡ってちぎった唐の母后の異父妹で吉野にいる姫との悲恋物語とを収める。浜松。御津みつの浜松。

→文献資料[浜松中納言物語]

はま‐みち【浜道】

浜に沿う道。壬二みに集「馴れしみゆきの志賀の―」

はま‐も【浜藻】

①浜にある藻。為忠百首「山の―のすみかなりけり」

②ホンダワラの異称。允恭紀「海の―の寄る時々を」

はま‐もと【浜元】

塩浜にある塩の製造元。

はま‐や【浜屋】

浜辺にある家。永久百首「しくち曳くあごの―に年ふりて」

はま‐や【破魔矢】

①破魔弓1につがえて放つ矢。今は正月の縁起物として神社で出す。〈[季]新年〉

②棟上むねあげの式に、破魔弓2と共に飾る2本の矢の形をしたもの。

はま‐やき【浜焼】

①魚介類を浜辺で焼くこと。また、その料理。

②鯛などを塩竈しおがまの中に入れて蒸焼にすること。または塩焼にした料理。塩浜焼。

はま‐ゆう【浜木綿】‥ユフ

ハマオモトの別称。〈[季]夏〉。万葉集4「み熊野の浦の―百重なす心は思もへど」

はま‐ゆか【浜床】

①寝殿の母屋もやに設けた貴族の休寝用の台。周囲に柱を立て帳とばりを垂らして帳台ちょうだいとする。宇津保物語藤原君「御―立てて」

②(→)浜縁はまえんに同じ。↔大床

はま‐ゆみ【破魔弓・浜弓】

①魔障を払い除くという神事用の弓。後には男児の玩具となり、細長い板に弓矢を飾りつけ、その下に押絵の戦人形いくさにんぎょうを貼り、正月の贈物ともした。〈[季]新年〉

破魔弓

②棟上むねあげの式に、破魔矢2と共に屋上に立てる2張の弓形の飾り。弓破魔。

はまり【填り・嵌り】

①はまること。嵌入かんにゅう。

②あてはまること。

③色香などにおぼれること。惑溺わくでき。また、そのための失敗。手ぬかり。好色五人女2「わが物にして行くは久七が―なり」

④人の計略におちいること。浮世風呂4「おまへに叱られて、チト―ぢやけど」

⇒はまり‐かた【填り肩】

⇒はまり‐やく【填り役・嵌り役】

はまり‐かた【填り肩】

二人以上で物をかつぐとき、その肩の高さのよくそろうこと。また、その人。

⇒はまり【填り・嵌り】

はま‐りきゅう【浜離宮】

東京都中央区にある旧離宮。もと甲府徳川綱重の別邸で、のち浜御殿と称した。明治初年離宮となり、第二次大戦後は東京都に下付され、浜離宮恩賜庭園となる。

はまり‐やく【填り役・嵌り役】

よくあてはまる役。その人に最も適当な役割。「―の弁慶」

⇒はまり【填り・嵌り】

はま・る【填る・嵌る】

〔自五〕

①穴やふかみなどに落ちこむ。日葡辞書「ドロニハマル」。「側溝に―・る」

②よくない状態にはいりこんで、また、夢中になって身動きがとれなくなる。日葡辞書「アクニハマル」「セケンノコトニハマル」

③計略にひっかかる。だまされる。浄瑠璃、双生隅田川「どこぞよその御使らしう私をはめてお笑ひぐさか、―・らぬ―・らぬ」。「うまく―・った」

④女色に溺れる。惑う。好色一代男6「しめやかになれば笑はせ、粋らしき男は―・らせ、初心なる人には涙こぼさせて悦ばし」。「遊女に―・る」

⑤しっくりと合う。ぴったりとはいる。「型に―・る」

⑥あてはまる。適当する。「条件に―・る」

はま‐わ【浜曲】

(平安時代、「浜廻はまみ」の誤読から生じた語)浜の曲がって入りこんだ所。浦曲うらわ。蜻蛉日記中「ありし―にいたりたれば」

ハマン‐リッチ‐しょうこうぐん【ハマンリッチ症候群】‥シヤウ‥

原因不明の急性間質性肺炎の一種。アメリカの医師ハマン(L. H. Hamman1877〜1946)とリッチ(A. R. Rich1893〜1968)が報告した。

はみ【食み】

①はむこと。食べること。また、くらし。扶持。

②くわえこむこと。ひっぱりこむこと。

③食物はみものの略。天草本伊曾保物語「海ばたをまはつて―をたづぬるが」

④(→)「えとこ(餌床)」に同じ。

はみ【蝮】

マムシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はみ【馬銜】

①轡くつわで、馬の口にくわえさせる所。喰はみ。→轡(図)。

②悍馬かんばを制するため、口に縄をかませて、頭頂に縛っておくこと。また、その縄。

ハミ【哈密】

(Hami)中国新疆ウイグル自治区東部のオアシス都市。東西交通の要衝。瓜うりが特産。クムル。人口38万9千(2000)。

はみ‐あと【食み跡】

動物、特に植食性動物の食べあと。アユが岩上の藻類を食べた跡など。

パミール【Pamir】

中央アジア南東部の地方。チベット高原の西に連なり、標高7000メートル級の高峰を含む諸山系と高原とから成り、世界の屋根といわれる。大部分はタジキスタンに含まれる。葱嶺そうれい。

はみ‐かえ・す【

②棟上むねあげの式に、破魔矢2と共に屋上に立てる2張の弓形の飾り。弓破魔。

はまり【填り・嵌り】

①はまること。嵌入かんにゅう。

②あてはまること。

③色香などにおぼれること。惑溺わくでき。また、そのための失敗。手ぬかり。好色五人女2「わが物にして行くは久七が―なり」

④人の計略におちいること。浮世風呂4「おまへに叱られて、チト―ぢやけど」

⇒はまり‐かた【填り肩】

⇒はまり‐やく【填り役・嵌り役】

はまり‐かた【填り肩】

二人以上で物をかつぐとき、その肩の高さのよくそろうこと。また、その人。

⇒はまり【填り・嵌り】

はま‐りきゅう【浜離宮】

東京都中央区にある旧離宮。もと甲府徳川綱重の別邸で、のち浜御殿と称した。明治初年離宮となり、第二次大戦後は東京都に下付され、浜離宮恩賜庭園となる。

はまり‐やく【填り役・嵌り役】

よくあてはまる役。その人に最も適当な役割。「―の弁慶」

⇒はまり【填り・嵌り】

はま・る【填る・嵌る】

〔自五〕

①穴やふかみなどに落ちこむ。日葡辞書「ドロニハマル」。「側溝に―・る」

②よくない状態にはいりこんで、また、夢中になって身動きがとれなくなる。日葡辞書「アクニハマル」「セケンノコトニハマル」

③計略にひっかかる。だまされる。浄瑠璃、双生隅田川「どこぞよその御使らしう私をはめてお笑ひぐさか、―・らぬ―・らぬ」。「うまく―・った」

④女色に溺れる。惑う。好色一代男6「しめやかになれば笑はせ、粋らしき男は―・らせ、初心なる人には涙こぼさせて悦ばし」。「遊女に―・る」

⑤しっくりと合う。ぴったりとはいる。「型に―・る」

⑥あてはまる。適当する。「条件に―・る」

はま‐わ【浜曲】

(平安時代、「浜廻はまみ」の誤読から生じた語)浜の曲がって入りこんだ所。浦曲うらわ。蜻蛉日記中「ありし―にいたりたれば」

ハマン‐リッチ‐しょうこうぐん【ハマンリッチ症候群】‥シヤウ‥

原因不明の急性間質性肺炎の一種。アメリカの医師ハマン(L. H. Hamman1877〜1946)とリッチ(A. R. Rich1893〜1968)が報告した。

はみ【食み】

①はむこと。食べること。また、くらし。扶持。

②くわえこむこと。ひっぱりこむこと。

③食物はみものの略。天草本伊曾保物語「海ばたをまはつて―をたづぬるが」

④(→)「えとこ(餌床)」に同じ。

はみ【蝮】

マムシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はみ【馬銜】

①轡くつわで、馬の口にくわえさせる所。喰はみ。→轡(図)。

②悍馬かんばを制するため、口に縄をかませて、頭頂に縛っておくこと。また、その縄。

ハミ【哈密】

(Hami)中国新疆ウイグル自治区東部のオアシス都市。東西交通の要衝。瓜うりが特産。クムル。人口38万9千(2000)。

はみ‐あと【食み跡】

動物、特に植食性動物の食べあと。アユが岩上の藻類を食べた跡など。

パミール【Pamir】

中央アジア南東部の地方。チベット高原の西に連なり、標高7000メートル級の高峰を含む諸山系と高原とから成り、世界の屋根といわれる。大部分はタジキスタンに含まれる。葱嶺そうれい。

はみ‐かえ・す【 す】‥カヘス

〔自四〕

病気が再発する。ぶりかえす。〈書言字考節用集〉

はみ‐かえ・る【食み返る】‥カヘル

〔自四〕

①食って帰る。また、繰り返し食む意ともいう。頼政集「春すぎていく日になればまこも草あさりし駒の―・るらむ」

②魚が水面に出て呼吸して水中にもぐる。平家物語11「このいるか―・り候はば源氏ほろび候ふべし」

③(「

す】‥カヘス

〔自四〕

病気が再発する。ぶりかえす。〈書言字考節用集〉

はみ‐かえ・る【食み返る】‥カヘル

〔自四〕

①食って帰る。また、繰り返し食む意ともいう。頼政集「春すぎていく日になればまこも草あさりし駒の―・るらむ」

②魚が水面に出て呼吸して水中にもぐる。平家物語11「このいるか―・り候はば源氏ほろび候ふべし」

③(「 る」とも書く)病がぶりかえす。浄瑠璃、心中天の網島「聞けばあとから―・る、そもいかなる病ぞや」

は‐みがき【歯磨き】

①歯をみがいて清潔にすること。

②歯をみがくとき歯ブラシなどにつける粉状・練状のもの。炭酸カルシウム・リン酸カルシウムを主成分とし、香料などを加えてつくる。

⇒はみがき‐こ【歯磨き粉】

⇒はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】

はみがき‐こ【歯磨き粉】

(→)歯磨き2に同じ。

⇒は‐みがき【歯磨き】

はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯ブラシのこと。

⇒は‐みがき【歯磨き】

は‐みず【葉水】‥ミヅ

植物の葉に軽く散水すること。根の機能が低下している際、乾燥を防ぐために行う。

はみ‐だし【食み出し】

①はみだすこと。また、そのもの。

②「はみだしつば」の略。

⇒はみだし‐つば【食み出し鍔】

はみだし‐つば【食み出し鍔】

刀の鞘さやおよび柄つかの周縁から少しはみ出している鍔。主として短刀に用いる。

⇒はみ‐だし【食み出し】

はみ‐だ・す【食み出す】

〔自五〕

中からおされて、すきまから外へふくれ出る。定められた範囲から一部が外へ出る。はみでる。「欄外に―・す」

はみ・でる【食み出る】

〔自下一〕

(→)「はみだす」に同じ。

はみ‐もの【食み物】

(獣や鳥の)たべもの。えさ。〈日葡辞書〉

バミューダ【Bermuda】

⇒バーミューダ

ハミルトニアン【Hamiltonian】

〔数〕(ハミルトンの名に因む)一つの物理系の構造・性質を表現する数学的表式。物理的には、系の全エネルギーを意味する。ハミルトン関数。ハミルトン演算子。

ハミルトン【William Rowan Hamilton】

アイルランドの数学者・理論物理学者。力学の正準運動方程式を樹立し、解析力学の基礎を確立。四元数を提案。(1805〜1865)→ハミルトニアン

ハミング【humming】

口を閉じて声を鼻に抜いて旋律を歌うこと。

はむ【鱧】

ハモの古名。方言に残る。〈倭名類聚鈔19〉

ハム【ham】

①肉を塩漬けにし、また燻製にした保存食品。本来は豚の骨付腿もも肉だが、その他の部分も使う。ボンレス‐ハム、ロース‐ハム、プレス‐ハムなど。燻腿くんたい。

②アマチュア無線家のこと。

ハム【hum】

増幅器などの電源に交流を用いた場合、その影響によって出力側に現れる妨害交流電圧、また、それによって生ずる音。電源周波数の整数倍の周波数を有する。

は・む【食む】

〔他五〕

①口に物をくわえる。口を動かして食べる。また、飲む。飲食する。万葉集5「瓜―・めば子供思ほゆ栗―・めばまして偲しぬはゆ」。天草本伊曾保物語「或る馬岡の辺べに出て草を―・むところに」

②魚が水面に浮かび出て呼吸をする。源平盛衰記43「海豚…塩ふき立てて―・みて来たる」

③害する。そこなう。平家物語(延慶本)「貪欲は必ず身を―・むといへり」

④俸禄などを受ける。「高禄を―・む」

は・む【填む・嵌む】

〔他下二〕

⇒はめる(下一)

ば・む

〔接尾〕

体言、動詞の連用形、形容詞の語幹などに付いて五段活用の動詞をつくる。そのさまを帯び、その様子のあらわれることを表す。上代には例がない。源氏物語蜻蛉「すき―・みたる気色あるかとは思しかけざりけり」。源氏物語夕霧「なよらかにをかし―・める事を、好ましからずおぼす人は」。「汗―・む」「気色―・む」

ハム‐エッグ

(ham and eggs)薄切りのハムを卵と共にフライパンで焼いた料理。

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ

はむかうこと。敵対。抵抗。

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ

〔自五〕

①かみつこうとして歯をむき出して向かっていく。また、刀を持って向かっていく。はむく。

②さからう。敵対する。「親に―・う」

はむき

おべっか。機嫌とり。お世辞。傾城買四十八手「ほかの客をそしり―をいふも」

は‐むき【刃向き】

①はむかうこと。

②刃をその方に向けること。

ハムギョン‐ナムド【咸鏡南道】

(Hamgyŏng-nam-do)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。中央部に平野が広がり、咸興ハムフンなどの工業都市がある。→朝鮮(図)

ハムギョン‐プクト【咸鏡北道】

(Hamgyŏng-puk-to)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。大部分が山岳地帯で、豆満江を隔てて中国・ロシアと接する。→朝鮮(図)

はむ・く

〔自四〕

へつらう。人の機嫌を取る。人情本、春色辰巳園「妙なうがちとそらぼめに―・くを直すぐに付け込んで」

は‐む・く【歯向く・刃向く】

〔自四〕

(→)「はむかう」に同じ。浄瑠璃、出世景清「切つてかかればこらへずして―・いたる兵は四方へぱつとぞ逃げたりける」

パムク【Orhan Pamuk】

トルコの小説家。現代的な手法で西欧とイスラム社会との葛藤を描く。作「私の名は紅あか」「雪」など。ノーベル賞。(1952〜)

は‐むけ【刃向け】

剣の刃を向けること。平家物語11「草を薙なぎ給へば、―一里がうちは草みな薙がれぬ」

は‐むけ【羽向け】

鳥が羽をその方へ向けること。基佐集「こし路の方へ―するなり」

は‐むけ【葉向け】

風が草木の葉を一方に吹き向けること。新古今和歌集秋「いつしかと荻の―の片よりにそそや秋とぞ風も聞ゆる」

ハム‐ごぞく【ハム語族】

(Hamitic)エジプトを中心に北アフリカに広がる語族の旧称。エジプト語・リビア語・ベルベル語・クシ語などが系統的に密接に関連しているとみなして、セム語族に対していった称。今日ではアフロ‐アジア語族に含める。

ハム‐サラダ

(ham salad)ハムを添えたり、混ぜ合わせたりしたサラダ。

ハム‐サンド

(ham sandwich)薄切りのハムを挟んだサンドイッチ。

は‐むし【羽虫】

①ハジラミの別称。

②翅のある小昆虫の俗称。

は‐むし【葉虫・金花虫】

コウチュウ目ハムシ科の昆虫の総称。円形または楕円形で糸状の触角をもち、背面はふくらみ、腹面は扁平。滑らかで光沢が強い。成虫・幼虫ともに植物の葉を食害。種類が甚だ多い。イモサルハムシ・ウリハムシなど。

セモンジンガサハムシ

撮影:海野和男

る」とも書く)病がぶりかえす。浄瑠璃、心中天の網島「聞けばあとから―・る、そもいかなる病ぞや」

は‐みがき【歯磨き】

①歯をみがいて清潔にすること。

②歯をみがくとき歯ブラシなどにつける粉状・練状のもの。炭酸カルシウム・リン酸カルシウムを主成分とし、香料などを加えてつくる。

⇒はみがき‐こ【歯磨き粉】

⇒はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】

はみがき‐こ【歯磨き粉】

(→)歯磨き2に同じ。

⇒は‐みがき【歯磨き】

はみがき‐ようじ【歯磨き楊枝】‥ヤウ‥

歯ブラシのこと。

⇒は‐みがき【歯磨き】

は‐みず【葉水】‥ミヅ

植物の葉に軽く散水すること。根の機能が低下している際、乾燥を防ぐために行う。

はみ‐だし【食み出し】

①はみだすこと。また、そのもの。

②「はみだしつば」の略。

⇒はみだし‐つば【食み出し鍔】

はみだし‐つば【食み出し鍔】

刀の鞘さやおよび柄つかの周縁から少しはみ出している鍔。主として短刀に用いる。

⇒はみ‐だし【食み出し】

はみ‐だ・す【食み出す】

〔自五〕

中からおされて、すきまから外へふくれ出る。定められた範囲から一部が外へ出る。はみでる。「欄外に―・す」

はみ・でる【食み出る】

〔自下一〕

(→)「はみだす」に同じ。

はみ‐もの【食み物】

(獣や鳥の)たべもの。えさ。〈日葡辞書〉

バミューダ【Bermuda】

⇒バーミューダ

ハミルトニアン【Hamiltonian】

〔数〕(ハミルトンの名に因む)一つの物理系の構造・性質を表現する数学的表式。物理的には、系の全エネルギーを意味する。ハミルトン関数。ハミルトン演算子。

ハミルトン【William Rowan Hamilton】

アイルランドの数学者・理論物理学者。力学の正準運動方程式を樹立し、解析力学の基礎を確立。四元数を提案。(1805〜1865)→ハミルトニアン

ハミング【humming】

口を閉じて声を鼻に抜いて旋律を歌うこと。

はむ【鱧】

ハモの古名。方言に残る。〈倭名類聚鈔19〉

ハム【ham】

①肉を塩漬けにし、また燻製にした保存食品。本来は豚の骨付腿もも肉だが、その他の部分も使う。ボンレス‐ハム、ロース‐ハム、プレス‐ハムなど。燻腿くんたい。

②アマチュア無線家のこと。

ハム【hum】

増幅器などの電源に交流を用いた場合、その影響によって出力側に現れる妨害交流電圧、また、それによって生ずる音。電源周波数の整数倍の周波数を有する。

は・む【食む】

〔他五〕

①口に物をくわえる。口を動かして食べる。また、飲む。飲食する。万葉集5「瓜―・めば子供思ほゆ栗―・めばまして偲しぬはゆ」。天草本伊曾保物語「或る馬岡の辺べに出て草を―・むところに」

②魚が水面に浮かび出て呼吸をする。源平盛衰記43「海豚…塩ふき立てて―・みて来たる」

③害する。そこなう。平家物語(延慶本)「貪欲は必ず身を―・むといへり」

④俸禄などを受ける。「高禄を―・む」

は・む【填む・嵌む】

〔他下二〕

⇒はめる(下一)

ば・む

〔接尾〕

体言、動詞の連用形、形容詞の語幹などに付いて五段活用の動詞をつくる。そのさまを帯び、その様子のあらわれることを表す。上代には例がない。源氏物語蜻蛉「すき―・みたる気色あるかとは思しかけざりけり」。源氏物語夕霧「なよらかにをかし―・める事を、好ましからずおぼす人は」。「汗―・む」「気色―・む」

ハム‐エッグ

(ham and eggs)薄切りのハムを卵と共にフライパンで焼いた料理。

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ

はむかうこと。敵対。抵抗。

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ

〔自五〕

①かみつこうとして歯をむき出して向かっていく。また、刀を持って向かっていく。はむく。

②さからう。敵対する。「親に―・う」

はむき

おべっか。機嫌とり。お世辞。傾城買四十八手「ほかの客をそしり―をいふも」

は‐むき【刃向き】

①はむかうこと。

②刃をその方に向けること。

ハムギョン‐ナムド【咸鏡南道】

(Hamgyŏng-nam-do)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。中央部に平野が広がり、咸興ハムフンなどの工業都市がある。→朝鮮(図)

ハムギョン‐プクト【咸鏡北道】

(Hamgyŏng-puk-to)朝鮮民主主義人民共和国北東部、日本海に臨む道。大部分が山岳地帯で、豆満江を隔てて中国・ロシアと接する。→朝鮮(図)

はむ・く

〔自四〕

へつらう。人の機嫌を取る。人情本、春色辰巳園「妙なうがちとそらぼめに―・くを直すぐに付け込んで」

は‐む・く【歯向く・刃向く】

〔自四〕

(→)「はむかう」に同じ。浄瑠璃、出世景清「切つてかかればこらへずして―・いたる兵は四方へぱつとぞ逃げたりける」

パムク【Orhan Pamuk】

トルコの小説家。現代的な手法で西欧とイスラム社会との葛藤を描く。作「私の名は紅あか」「雪」など。ノーベル賞。(1952〜)

は‐むけ【刃向け】

剣の刃を向けること。平家物語11「草を薙なぎ給へば、―一里がうちは草みな薙がれぬ」

は‐むけ【羽向け】

鳥が羽をその方へ向けること。基佐集「こし路の方へ―するなり」

は‐むけ【葉向け】

風が草木の葉を一方に吹き向けること。新古今和歌集秋「いつしかと荻の―の片よりにそそや秋とぞ風も聞ゆる」

ハム‐ごぞく【ハム語族】

(Hamitic)エジプトを中心に北アフリカに広がる語族の旧称。エジプト語・リビア語・ベルベル語・クシ語などが系統的に密接に関連しているとみなして、セム語族に対していった称。今日ではアフロ‐アジア語族に含める。

ハム‐サラダ

(ham salad)ハムを添えたり、混ぜ合わせたりしたサラダ。

ハム‐サンド

(ham sandwich)薄切りのハムを挟んだサンドイッチ。

は‐むし【羽虫】

①ハジラミの別称。

②翅のある小昆虫の俗称。

は‐むし【葉虫・金花虫】

コウチュウ目ハムシ科の昆虫の総称。円形または楕円形で糸状の触角をもち、背面はふくらみ、腹面は扁平。滑らかで光沢が強い。成虫・幼虫ともに植物の葉を食害。種類が甚だ多い。イモサルハムシ・ウリハムシなど。

セモンジンガサハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

アオカメノコハムシ

撮影:海野和男

は‐むしゃ【端武者・葉武者】

取るに足りない武者。雑兵ぞうひょう。こっぱむしゃ。平治物語「―は討ちて何かせん」

ハムスター【hamster】

キヌゲネズミ科キヌゲネズミ類の総称。ふつうゴールデン‐ハムスターをいう。体長15センチメートルほど。毛は絹毛状。顔が丸く、頬袋をもつ。背は明るい赤褐色。現在世界中で飼われているものは、すべて1930年にシリアで捕獲されたものから増殖された。実験動物、愛玩用。

ハムスター

は‐むしゃ【端武者・葉武者】

取るに足りない武者。雑兵ぞうひょう。こっぱむしゃ。平治物語「―は討ちて何かせん」

ハムスター【hamster】

キヌゲネズミ科キヌゲネズミ類の総称。ふつうゴールデン‐ハムスターをいう。体長15センチメートルほど。毛は絹毛状。顔が丸く、頬袋をもつ。背は明るい赤褐色。現在世界中で飼われているものは、すべて1930年にシリアで捕獲されたものから増殖された。実験動物、愛玩用。

ハムスター

ゴールデンハムスター

提供:岩波書店

ゴールデンハムスター

提供:岩波書店

ハムスン【Knut Hamsun】

ノルウェーの小説家。自身の体験を生かした、放浪者や農民を扱った大作を著す。「飢え」「土の恵み」「放浪者」三部作など。第二次大戦中はナチスに加担。ノーベル賞。(1859〜1952)

ハム‐セム‐ごぞく【ハムセム語族】

アフロ‐アジア語族の旧称。それらの言語の話者の祖先が、ノアの子セムとハムであるという俗説による。→ハム語族→セム語派

ハム‐ぞく【ハム族】

(Hamite)アフリカ北部・東部のハム語系の言語を話す諸民族の総称。ノアの次男ハムの名に因んで命名。

ハムフン【咸興】

(Hamhŭng)朝鮮民主主義人民共和国咸鏡南道の道都。直轄市。咸興湾に臨み、咸興平野を控えた農産物の集散地。李朝発祥の地。化学工業が発達。人口71万(1993)。

はむら【羽村】

東京都西部、多摩川東岸の市。玉川上水取入口である羽村堰ぜきで知名。人口5万7千。

羽村堰

提供:東京都

ハムスン【Knut Hamsun】

ノルウェーの小説家。自身の体験を生かした、放浪者や農民を扱った大作を著す。「飢え」「土の恵み」「放浪者」三部作など。第二次大戦中はナチスに加担。ノーベル賞。(1859〜1952)

ハム‐セム‐ごぞく【ハムセム語族】

アフロ‐アジア語族の旧称。それらの言語の話者の祖先が、ノアの子セムとハムであるという俗説による。→ハム語族→セム語派

ハム‐ぞく【ハム族】

(Hamite)アフリカ北部・東部のハム語系の言語を話す諸民族の総称。ノアの次男ハムの名に因んで命名。

ハムフン【咸興】

(Hamhŭng)朝鮮民主主義人民共和国咸鏡南道の道都。直轄市。咸興湾に臨み、咸興平野を控えた農産物の集散地。李朝発祥の地。化学工業が発達。人口71万(1993)。

はむら【羽村】

東京都西部、多摩川東岸の市。玉川上水取入口である羽村堰ぜきで知名。人口5万7千。

羽村堰

提供:東京都

は‐むら【葉叢・葉群】

こんもりと茂っている葉。

ハムラビ【Hammurabi】

バビロン第1王朝第6代の王。バビロンを首都とする大帝国を作り、バビロニアを政治的・文化的に統一。「ハムラビ法典」を制定。ハンムラビ。ハンムラピ。(在位前1729〜前1686一説に前1792〜前1750)

⇒ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】

ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】‥ハフ‥

ハムラビが発布した法典。完全な形で残る最古の法典。慣習法を成文化したもの282条から成る。以後の楔形くさびがた文字法の基本。1901年、閃緑岩に刻まれたものがイランのスーサで発見。

⇒ハムラビ【Hammurabi】

ハムレット【Hamlet】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1601年頃作。デンマークの王子ハムレットは、父王を毒殺した叔父と不倫の母への復讐を父の亡霊に誓うが、思索的な性格のために悩み、恋人オフェーリアを棄て、苦悩の末に復讐を遂げて死ぬ。

⇒ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレットのように、思索・懐疑の傾向が強く、決断・実行力に乏しい人物の型。ツルゲーネフの分類による。↔ドン=キホーテ型

⇒ハムレット【Hamlet】

はむろ【葉室】

姓氏の一つ。

⇒はむろ‐ときなが【葉室時長】

はむろ‐ときなが【葉室時長】

平安末期から鎌倉初期の貴族。藤原氏。民部少輔であったという。「平家物語」ならびに「保元物語」「平治物語」の作者と伝えるが、確証はない。生没年未詳。

⇒はむろ【葉室】

はめ【馬銜】

(→)「はみ」に同じ。

は‐め【羽目】

①〔建〕板張の形。下見したみのように羽重ねにせず、平らに張ったもの。東海道中膝栗毛5「風呂場の―にもたれて」

②(「破目」とも書く)場合。境遇。多く、困った場合を意味する。「苦しい―に陥る」

⇒羽目に付く

⇒羽目を外す

はめ‐あい【嵌合】‥アヒ

〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語。かんごう。→すきまばめ→しまりばめ→とまりばめ

はめ‐いた【羽目板】

羽目に用いた板。

はめ‐え【嵌め絵】‥ヱ

(→)ジグソー‐パズル。

はめき‐ざいく【嵌木細工】

(→)木象嵌もくぞうがんに同じ。

はめ‐く【陥句・入句】

雑俳で、他人の句をとって前句題などにあてはめること。

はめ‐こみ【填込み・嵌込み】

はめこむこと。また、そのもの。「―の網戸」

はめ‐こ・む【填め込む・嵌め込む】

〔他五〕

①はめて入れこむ。はめいれる。「枠にガラスを―・む」

②計略をめぐらすなどして、おとしいれる。「まんまと敵を―・む」

はめ‐ごろし【嵌め殺し】

枠の内に襖・障子などを造りつけにし、開閉できないようにすること。また、そのもの。「―窓」

はめ‐だて【嵌め立て】

人をおとしいれようとすること。浄瑠璃、心中万年草「京の者を―したらかへりを食はうぞ」

は‐めつ【破滅】

やぶれほろびること。ほろびること。また、やぶりほろぼすこと。「身の―」

ハメット【Dashiell Hammett】

アメリカのハード‐ボイルドを代表する推理小説家。作「血の収穫」「マルタの鷹」など。(1894〜1961)

はめ‐て【填め手】

相手を自分の術中におとしいれようとする手段。囲碁・将棋などでいう。

は‐むら【葉叢・葉群】

こんもりと茂っている葉。

ハムラビ【Hammurabi】

バビロン第1王朝第6代の王。バビロンを首都とする大帝国を作り、バビロニアを政治的・文化的に統一。「ハムラビ法典」を制定。ハンムラビ。ハンムラピ。(在位前1729〜前1686一説に前1792〜前1750)

⇒ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】

ハムラビ‐ほうてん【ハムラビ法典】‥ハフ‥

ハムラビが発布した法典。完全な形で残る最古の法典。慣習法を成文化したもの282条から成る。以後の楔形くさびがた文字法の基本。1901年、閃緑岩に刻まれたものがイランのスーサで発見。

⇒ハムラビ【Hammurabi】

ハムレット【Hamlet】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1601年頃作。デンマークの王子ハムレットは、父王を毒殺した叔父と不倫の母への復讐を父の亡霊に誓うが、思索的な性格のために悩み、恋人オフェーリアを棄て、苦悩の末に復讐を遂げて死ぬ。

⇒ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレット‐がた【ハムレット型】

ハムレットのように、思索・懐疑の傾向が強く、決断・実行力に乏しい人物の型。ツルゲーネフの分類による。↔ドン=キホーテ型

⇒ハムレット【Hamlet】

はむろ【葉室】

姓氏の一つ。

⇒はむろ‐ときなが【葉室時長】

はむろ‐ときなが【葉室時長】

平安末期から鎌倉初期の貴族。藤原氏。民部少輔であったという。「平家物語」ならびに「保元物語」「平治物語」の作者と伝えるが、確証はない。生没年未詳。

⇒はむろ【葉室】

はめ【馬銜】

(→)「はみ」に同じ。

は‐め【羽目】

①〔建〕板張の形。下見したみのように羽重ねにせず、平らに張ったもの。東海道中膝栗毛5「風呂場の―にもたれて」

②(「破目」とも書く)場合。境遇。多く、困った場合を意味する。「苦しい―に陥る」

⇒羽目に付く

⇒羽目を外す

はめ‐あい【嵌合】‥アヒ

〔機〕軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係をいう語。かんごう。→すきまばめ→しまりばめ→とまりばめ

はめ‐いた【羽目板】

羽目に用いた板。

はめ‐え【嵌め絵】‥ヱ

(→)ジグソー‐パズル。

はめき‐ざいく【嵌木細工】

(→)木象嵌もくぞうがんに同じ。

はめ‐く【陥句・入句】

雑俳で、他人の句をとって前句題などにあてはめること。

はめ‐こみ【填込み・嵌込み】

はめこむこと。また、そのもの。「―の網戸」

はめ‐こ・む【填め込む・嵌め込む】

〔他五〕

①はめて入れこむ。はめいれる。「枠にガラスを―・む」

②計略をめぐらすなどして、おとしいれる。「まんまと敵を―・む」

はめ‐ごろし【嵌め殺し】

枠の内に襖・障子などを造りつけにし、開閉できないようにすること。また、そのもの。「―窓」

はめ‐だて【嵌め立て】

人をおとしいれようとすること。浄瑠璃、心中万年草「京の者を―したらかへりを食はうぞ」

は‐めつ【破滅】

やぶれほろびること。ほろびること。また、やぶりほろぼすこと。「身の―」

ハメット【Dashiell Hammett】

アメリカのハード‐ボイルドを代表する推理小説家。作「血の収穫」「マルタの鷹」など。(1894〜1961)

はめ‐て【填め手】

相手を自分の術中におとしいれようとする手段。囲碁・将棋などでいう。

広辞苑 ページ 16043 での【○歯亡び舌存す】単語。