複数辞典一括検索+![]()

![]()

○山高ければ谷深しやまたかければたにふかし🔗⭐🔉

○山高ければ谷深しやまたかければたにふかし

相場は、高騰がはなはだしいほどそのあとの暴落もはげしいということ。

⇒やま【山】

やまたか‐ぼうし【山高帽子】

男性用帽子の一種。フロック‐コート・モーニング‐コートなど礼装の時に用いる、てっぺんが円く高いフェルト製の帽子。色は、礼装用は黒色、乗馬・散歩用は鼠色または茶色。山高帽。幸田露伴、鉄三鍛「洋服の官員風―立派に髯ひげうるはしく」

⇒やま‐たか【山高】

やまだ‐けんぎょう【山田検校】‥ゲウ

江戸後期の箏曲家。山田流の創始者。本姓、三田。名は斗養一とよいち。勝善・幽樵とも号す。組歌「初音はつねの曲」のほか、「小督こごうの曲」「熊野ゆや」「長恨歌の曲」「葵の上」などを作曲。(1757〜1817)→山田流。

⇒やまだ【山田】

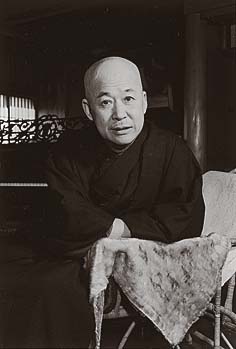

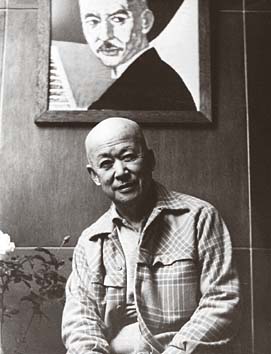

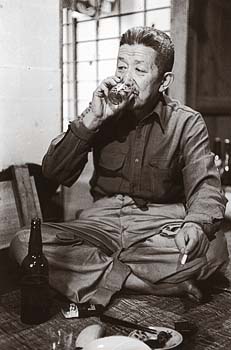

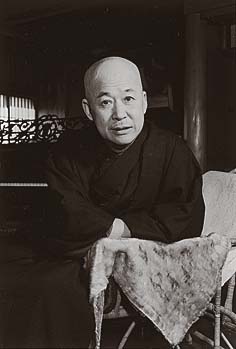

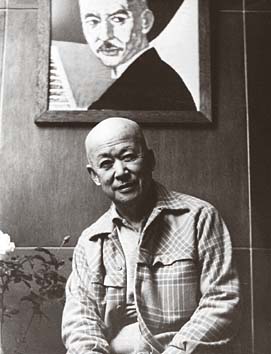

やまだ‐こうさく【山田耕筰】‥カウ‥

作曲家・指揮者。東京生れ。東京音楽学校卒。ベルリンに留学。帰国後、交響曲・交響詩を発表。また、日本の交響楽団の基礎を作り、音楽界の指導者として活躍。作は楽劇「堕ちたる天女」、歌劇「黒船」のほか、歌曲「からたちの花」「この道」「赤とんぼ」など。文化勲章。(1886〜1965)

山田耕筰(1)

撮影:田村 茂

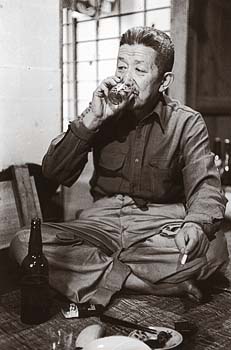

山田耕筰(2)

撮影:石井幸之助

山田耕筰(2)

撮影:石井幸之助

⇒やまだ【山田】

やま‐だし【山出し】

①山から木材・薪炭・鉱産物などを運び出すこと。また、そのもの。また、その人足にんそく。

②いなかから出たままで洗練されていないこと。また、その者。幸若舞曲、烏帽子折「昨日か今日かの―、このわつぱが有様を」

やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】‥セウ‥ラウ

長唄三味線の演奏家・作曲家。別名、杵屋抄太郎・稀音家六治。東京生れ。2世稀音家きねや浄観に師事。東京芸大教授。(1899〜1970)

⇒やまだ【山田】

やま‐たず【山たづ】‥タヅ

〔植〕接骨木にわとこの古名。

⇒やまたず‐の【山たづの】

やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥

〔枕〕

(ニワトコの枝葉は相対して生ずるから)「むかへ」にかかる。古事記下「―迎へを行かむ待つには待たじ」

⇒やま‐たず【山たづ】

やま‐だち【山立】

①山賊。平家物語11「伊勢の鈴鹿山にて―して」

②かりうど。猟師。

③(→)「またぎ」に同じ。

やま‐たちばな【山橘】

①山にある橘。

②ヤブコウジの別称。万葉集4「あしひきの―の色に出でよ」

③ボタンの別称。〈本草和名〉

やまたち‐ひめ【山立姫】

イノシシの異称。(嬉遊笑覧)

やま‐たて【山立て】

正月初めて山に入って伐木する行事。

やまだ‐でら【山田寺】

古代、蘇我石川麻呂が創建した寺。奈良県桜井市山田に遺跡がある。643年金堂建立。685年丈六仏開眼。12〜13世紀頃廃絶。1982年に東面回廊の一部を発掘。

やまだ‐ながまさ【山田長政】

江戸初期の海外渡航者。通称、仁左衛門。駿河の人。1612年(慶長17)頃シャム(現、タイ)に渡り、国都アユタヤの日本人町の頭領となり同国の内乱を鎮め、日本との通交を図った。国王没後、六崑リゴール太守に遠ざけられ、戦闘で負傷、毒殺された。( 〜1630)

⇒やまだ【山田】

やまたに‐かぜ【山谷風】

山の斜面に沿って吹き起こる風。山腹に沿った気温の日変化のため、日中は谷から吹き上げ(谷風)、夜間は山頂から吹き下ろす(山風)。晴れた微風の日に発達。

やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】‥ウヱ

伊勢神宮の神田の御田植祭。伊勢市楠部町と志摩市磯部町とで、それぞれ5月上旬・6月下旬に行われる。〈[季]夏〉。→御田植祭。

⇒やまだ【山田】

やまた‐の‐おろち【八岐大蛇】‥ヲロチ

記紀神話で、出雲の簸川ひのかわにいたという大蛇。頭尾はおのおの八つに分かれる。素戔嗚尊すさのおのみことがこれを退治して奇稲田姫くしなだひめを救い、その尾を割いて天叢雲剣あまのむらくものつるぎを得たと伝える。

やまだ‐びみょう【山田美妙】‥メウ

小説家・詩人。名は武太郎。美妙斎とも。東京生れ。1885年(明治18)尾崎紅葉らと硯友社けんゆうしゃを興した。言文一致体の先駆者。小説「武蔵野」「蝴蝶」などのほか、編「日本大辞書」。(1868〜1910)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】‥ラウ

小説家。本名、誠也。兵庫県生れ。東京医大卒。在学中より推理小説を発表し、のち忍法小説・伝奇小説を多産。作「甲賀忍法帖」「警視庁草紙」、「戦中派不戦日記」など。(1922〜2001)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。老中の支配に属し、伊勢国山田に駐在、伊勢神宮の警衛および造替・修繕の監督をつかさどり、伊勢・志摩の幕府直轄地および鳥羽港の船舶を管掌した。

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ほうこく【山田方谷】‥ハウ‥

幕末・明治前期の儒学者。備中の人。備中松山藩に仕え、のち江戸に遊学して佐藤一斎に入門、藩校有終館学頭。藩主板倉勝静を補佐し、藩政刷新にも尽力。著「方谷遺稿」など。(1805〜1877)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐もり【山田守】

山田を守る人。山田の番人。相模集「我がごとやいねがてにする―」

⇒やま‐だ【山田】

やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】‥ラウ

経済学者。愛知県生れ。東大卒。講座派の中心的理論家。共産党シンパ事件で1930年東大助教授辞職。第二次大戦後、教授として復帰。主著「日本資本主義分析」。(1897〜1980)

山田盛太郎

提供:毎日新聞社

⇒やまだ【山田】

やま‐だし【山出し】

①山から木材・薪炭・鉱産物などを運び出すこと。また、そのもの。また、その人足にんそく。

②いなかから出たままで洗練されていないこと。また、その者。幸若舞曲、烏帽子折「昨日か今日かの―、このわつぱが有様を」

やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】‥セウ‥ラウ

長唄三味線の演奏家・作曲家。別名、杵屋抄太郎・稀音家六治。東京生れ。2世稀音家きねや浄観に師事。東京芸大教授。(1899〜1970)

⇒やまだ【山田】

やま‐たず【山たづ】‥タヅ

〔植〕接骨木にわとこの古名。

⇒やまたず‐の【山たづの】

やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥

〔枕〕

(ニワトコの枝葉は相対して生ずるから)「むかへ」にかかる。古事記下「―迎へを行かむ待つには待たじ」

⇒やま‐たず【山たづ】

やま‐だち【山立】

①山賊。平家物語11「伊勢の鈴鹿山にて―して」

②かりうど。猟師。

③(→)「またぎ」に同じ。

やま‐たちばな【山橘】

①山にある橘。

②ヤブコウジの別称。万葉集4「あしひきの―の色に出でよ」

③ボタンの別称。〈本草和名〉

やまたち‐ひめ【山立姫】

イノシシの異称。(嬉遊笑覧)

やま‐たて【山立て】

正月初めて山に入って伐木する行事。

やまだ‐でら【山田寺】

古代、蘇我石川麻呂が創建した寺。奈良県桜井市山田に遺跡がある。643年金堂建立。685年丈六仏開眼。12〜13世紀頃廃絶。1982年に東面回廊の一部を発掘。

やまだ‐ながまさ【山田長政】

江戸初期の海外渡航者。通称、仁左衛門。駿河の人。1612年(慶長17)頃シャム(現、タイ)に渡り、国都アユタヤの日本人町の頭領となり同国の内乱を鎮め、日本との通交を図った。国王没後、六崑リゴール太守に遠ざけられ、戦闘で負傷、毒殺された。( 〜1630)

⇒やまだ【山田】

やまたに‐かぜ【山谷風】

山の斜面に沿って吹き起こる風。山腹に沿った気温の日変化のため、日中は谷から吹き上げ(谷風)、夜間は山頂から吹き下ろす(山風)。晴れた微風の日に発達。

やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】‥ウヱ

伊勢神宮の神田の御田植祭。伊勢市楠部町と志摩市磯部町とで、それぞれ5月上旬・6月下旬に行われる。〈[季]夏〉。→御田植祭。

⇒やまだ【山田】

やまた‐の‐おろち【八岐大蛇】‥ヲロチ

記紀神話で、出雲の簸川ひのかわにいたという大蛇。頭尾はおのおの八つに分かれる。素戔嗚尊すさのおのみことがこれを退治して奇稲田姫くしなだひめを救い、その尾を割いて天叢雲剣あまのむらくものつるぎを得たと伝える。

やまだ‐びみょう【山田美妙】‥メウ

小説家・詩人。名は武太郎。美妙斎とも。東京生れ。1885年(明治18)尾崎紅葉らと硯友社けんゆうしゃを興した。言文一致体の先駆者。小説「武蔵野」「蝴蝶」などのほか、編「日本大辞書」。(1868〜1910)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】‥ラウ

小説家。本名、誠也。兵庫県生れ。東京医大卒。在学中より推理小説を発表し、のち忍法小説・伝奇小説を多産。作「甲賀忍法帖」「警視庁草紙」、「戦中派不戦日記」など。(1922〜2001)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。老中の支配に属し、伊勢国山田に駐在、伊勢神宮の警衛および造替・修繕の監督をつかさどり、伊勢・志摩の幕府直轄地および鳥羽港の船舶を管掌した。

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ほうこく【山田方谷】‥ハウ‥

幕末・明治前期の儒学者。備中の人。備中松山藩に仕え、のち江戸に遊学して佐藤一斎に入門、藩校有終館学頭。藩主板倉勝静を補佐し、藩政刷新にも尽力。著「方谷遺稿」など。(1805〜1877)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐もり【山田守】

山田を守る人。山田の番人。相模集「我がごとやいねがてにする―」

⇒やま‐だ【山田】

やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】‥ラウ

経済学者。愛知県生れ。東大卒。講座派の中心的理論家。共産党シンパ事件で1930年東大助教授辞職。第二次大戦後、教授として復帰。主著「日本資本主義分析」。(1897〜1980)

山田盛太郎

提供:毎日新聞社

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしお【山田孝雄】‥ヲ

国語・国文学者。富山市生れ。東北大教授・神宮皇学館大学初代学長。独自の論理的文法体系に基づく文法研究、綿密な語学的注釈による国文学研究に貢献、また国粋主義を鼓吹。著「日本文法論」「万葉集講義」「平家物語につきての研究」「連歌概説」など。文化勲章。(1875〜1958)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

社会学者・作家。筆名、きだみのる。鹿児島県生れ。レヴィ=ブリュールの「未開社会の思惟」、ファーブルの「昆虫記」(林達夫との共訳)を翻訳。独特のムラ社会論・日本文化論を構築。(1895〜1975)

山田吉彦

撮影:田沼武能

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしお【山田孝雄】‥ヲ

国語・国文学者。富山市生れ。東北大教授・神宮皇学館大学初代学長。独自の論理的文法体系に基づく文法研究、綿密な語学的注釈による国文学研究に貢献、また国粋主義を鼓吹。著「日本文法論」「万葉集講義」「平家物語につきての研究」「連歌概説」など。文化勲章。(1875〜1958)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

社会学者・作家。筆名、きだみのる。鹿児島県生れ。レヴィ=ブリュールの「未開社会の思惟」、ファーブルの「昆虫記」(林達夫との共訳)を翻訳。独特のムラ社会論・日本文化論を構築。(1895〜1975)

山田吉彦

撮影:田沼武能

⇒やまだ【山田】

やまだ‐りゅう【山田流】‥リウ

箏曲の一流派。18世紀後半、江戸で山田検校が創始。河東節かとうぶしなどの浄瑠璃音楽を摂取した、歌を主とする新傾向の箏曲として流行。箏数面と三味線1挺の編成を基本とし、箏は丸爪を用いる。門流に山登・山木・山勢・小名木がある。→生田いくた流

⇒やまだ【山田】

やま‐ぢから【山力】

山かせぎをして付いた力。山人の持つ腕力。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「ヤアなまぬるい上方武士、―にかなはふか」

やま‐ちご【山児】

比叡山延暦寺のちご。

やま‐ぢさ【山萵苣】

山に生えているチシャノキ。エゴノキ科の落葉高木。万葉集7「気いきの緒に思へる吾を―の花にか君が移ろひぬらむ」

やま‐つ‐いも【薯蕷】

(→)「やまのいも」に同じ。〈本草和名〉

やま‐づえ【山杖】‥ヅヱ

①山の木で造った杖。

②山を行くのに携える杖。

③山人の造った杖。

やま‐づくし【山尽し】

①山の名を集めつくすこと。また、その集めたもの。

②模様などに山鉾やまぼこの種々の形を集め描くこと。また、そのもの。

やまつくり‐どころ【山作所】

①陵墓造営をつかさどる役所。

②奈良時代、寺院に属して造営のために伐採・造材をした所。さんさくしょ。

やまっ‐け【山っ気】

⇒やまき

やま‐づたい【山伝い】‥ヅタヒ

山から山へと伝い行くこと。山道をつたって行くこと。

やま‐つつじ【山躑躅】

ツツジ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ約3メートル。若枝には褐色の剛毛があり、葉は楕円形。5〜6月頃、枝頂に2〜3個ずつ朱・紅色の花を開く。園芸品種も多く、花色に紫・白などがある。〈[季]春〉

ヤマツツジ

撮影:関戸 勇

⇒やまだ【山田】

やまだ‐りゅう【山田流】‥リウ

箏曲の一流派。18世紀後半、江戸で山田検校が創始。河東節かとうぶしなどの浄瑠璃音楽を摂取した、歌を主とする新傾向の箏曲として流行。箏数面と三味線1挺の編成を基本とし、箏は丸爪を用いる。門流に山登・山木・山勢・小名木がある。→生田いくた流

⇒やまだ【山田】

やま‐ぢから【山力】

山かせぎをして付いた力。山人の持つ腕力。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「ヤアなまぬるい上方武士、―にかなはふか」

やま‐ちご【山児】

比叡山延暦寺のちご。

やま‐ぢさ【山萵苣】

山に生えているチシャノキ。エゴノキ科の落葉高木。万葉集7「気いきの緒に思へる吾を―の花にか君が移ろひぬらむ」

やま‐つ‐いも【薯蕷】

(→)「やまのいも」に同じ。〈本草和名〉

やま‐づえ【山杖】‥ヅヱ

①山の木で造った杖。

②山を行くのに携える杖。

③山人の造った杖。

やま‐づくし【山尽し】

①山の名を集めつくすこと。また、その集めたもの。

②模様などに山鉾やまぼこの種々の形を集め描くこと。また、そのもの。

やまつくり‐どころ【山作所】

①陵墓造営をつかさどる役所。

②奈良時代、寺院に属して造営のために伐採・造材をした所。さんさくしょ。

やまっ‐け【山っ気】

⇒やまき

やま‐づたい【山伝い】‥ヅタヒ

山から山へと伝い行くこと。山道をつたって行くこと。

やま‐つつじ【山躑躅】

ツツジ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ約3メートル。若枝には褐色の剛毛があり、葉は楕円形。5〜6月頃、枝頂に2〜3個ずつ朱・紅色の花を開く。園芸品種も多く、花色に紫・白などがある。〈[季]春〉

ヤマツツジ

撮影:関戸 勇

やま‐づと【山苞】

山から持ち帰るみやげ。山里のみやげ。

やま‐つなみ【山津波・山津浪】

山崩れの大規模なもので、多量の土砂や岩屑が山地から急激に押し出すこと。豪雨の後や大地震などで起こりやすい。→土石流

やま‐つばき【山椿】

山に生えている椿。野生の椿。やぶつばき。〈[季]春〉。万葉集7「あしひきの―咲く八峰やつお越え」

やま‐つ‐み【山祇・山神】

山の霊。山の神。万葉集1「たたなづく青垣山―の」

やま‐づみ【山積み】

山のようにいっぱいに積むこと。積んであること。また、問題・仕事などがたくさんたまること。さんせき。「商品を―にする」

やま‐づら【山面】

山の斜面。山の表面。一説に、山に連なる場所。源氏物語順集「蘭らにも枯れ菊も枯れにし秋の野の萌えにけるかな佐保の―」

やま‐て【山手】

①山に接近している方。↔海手。→山の手。

②中世、陸路の要地に設けた関所で徴収した通行税。関銭。↔川手。

③江戸時代、薪たきぎや秣まぐさなど山の収益に応じて村から納めた税。山手米。山手永。

やま‐でら【山寺】

①山の中にある寺。

②立石寺りっしゃくじの俗称。

やま‐てん【夜摩天・耶摩天】

〔仏〕

①(梵語Yāma)欲界六天の第3。この天では、よく時分を知って五欲の楽を受け、寿命は2000歳、その一昼夜は人間界の200年に相当するという。炎天。

②閻魔王の異称。

やま‐と【山人】

①(関西・四国地方で)山で働く人。きこり。

②(九州地方で)狩人。

⇒やまと‐ことば【山人言葉】

やま‐と【山処】

(トはところの意という)山のあるあたり。山。古事記上「―の一本薄ひともとすすき」

やまと【山登】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やまと‐けんぎょう【山登検校】

やまと【大和・倭】

(「山処やまと」の意か)

①旧国名。今の奈良県の管轄。もと、天理市付近の地名から起こる。初め「倭」と書いたが、元明天皇のとき国名に2字を用いることが定められ、「倭」に通じる「和」に「大」の字を冠して大和とし、また「大倭」とも書いた。和州。景行紀「伊勢より―に還りて」

②日本国の異称。おおやまと。万葉集19「そらみつ―の国は水の上は地つち行くごとく船の上は床にをるごと大神の鎮むる国そ」

③唐からに対して、日本特有の事物に冠する語。「―言葉」「―絵」

④沖縄で、日本本土を指していう語。

⑤(「大和」と書く)神奈川県中部、相模原台地東端の市。もと大山街道の宿駅。第二次大戦後、自動車・電機の大工場が立地し、近年住宅地化が進む。人口22万1千。

⑥旧日本海軍最大の戦艦。基準排水量6万4000トン、口径46センチメートル砲9門。1941年竣工、45年4月、米空母機の攻撃により徳之島西方で沈没。同型艦に武蔵がある。

⑦〔建〕大和打の戸。

⇒やまと‐アルプス【大和アルプス】

⇒やまと‐いも【大和芋】

⇒やまと‐いわな【大和岩魚】

⇒やまと‐うた【大和歌・倭歌】

⇒やまと‐うち【大和打】

⇒やまと‐うつぼ【大和靫】

⇒やまと‐え【大和絵・倭絵】

⇒やまと‐えし【大和絵師】

⇒やまと‐おおじ【大和大路】

⇒やまと‐おり【大和織】

⇒やまと‐かいれい【大和海嶺】

⇒やまと‐がかり【大和掛】

⇒やまと‐かき【大和掻】

⇒やまと‐がき【大和柿】

⇒やまと‐がく【大和楽】

⇒やまと‐がすり【大和絣】

⇒やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】

⇒やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

⇒やまと‐がな【大和仮名】

⇒やまと‐かぬち【倭鍛冶】

⇒やまと‐がわ【大和川】

⇒やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】

⇒やまと‐ぐさ【大和草】

⇒やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

⇒やまと‐ごえ【倭音・和音】

⇒やまと‐こおりやま【大和郡山】

⇒やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

⇒やまと‐ごころ【大和心】

⇒やまと‐ごたつ【大和火燵】

⇒やまと‐こっか【大和国家】

⇒やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

⇒やまと‐ことのは【大和言の葉】

⇒やまと‐ことば【大和言葉】

⇒やまと‐さるがく【大和猿楽】

⇒やまと‐さんざん【大和三山】

⇒やまと‐じ【大和路】

⇒やまと‐しじみ【大和蜆】

⇒やまと‐じだい【大和時代】

⇒やまと‐しまね【大和島根】

⇒やまと‐せいけん【大和政権】

⇒やまと‐そう【大和相】

⇒やまと‐ぞっくん【大和俗訓】

⇒やまと‐たかだ【大和高田】

⇒やまと‐だましい【大和魂】

⇒やまと‐ちょうてい【大和朝廷】

⇒やまと‐つかい【大和使】

⇒やまと‐でん【大和伝】

⇒やまと‐とじ【大和綴じ】

⇒やまと‐な【大和名】

⇒やまと‐なでしこ【大和撫子】

⇒やまと‐に【大和煮】

⇒やまと‐にしき【大和錦】

⇒やまと‐ねこ【倭根子】

⇒やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】

⇒やまと‐ひょうぐ【大和表具】

⇒やまと‐ひょうそう【大和表装】

⇒やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

⇒やまと‐ぶき【大和葺】

⇒やまと‐ぶみ【大和文】

⇒やまと‐ぶろ【大和風炉】

⇒やまと‐べい【大和塀】

⇒やまと‐ほんぞう【大和本草】

⇒やまと‐まい【大和舞・倭舞】

⇒やまと‐まど【大和窓】

⇒やまと‐みこと【大和御言】

⇒やまと‐みんぞく【大和民族】

⇒やまと‐むね【大和棟】

⇒やまと‐め【大和目】

⇒やまと‐もじ【大和文字】

⇒やまと‐もの【大和物】

⇒やまと‐ものがたり【大和物語】

⇒やまと‐や【大和屋】

⇒やまと‐よざ【大和四座】

⇒やまと‐よみ【大和訓】

やまと‐アルプス【大和アルプス】

奈良県、大峰おおみね山脈の別称。

⇒やまと【大和・倭】

やま‐づと【山苞】

山から持ち帰るみやげ。山里のみやげ。

やま‐つなみ【山津波・山津浪】

山崩れの大規模なもので、多量の土砂や岩屑が山地から急激に押し出すこと。豪雨の後や大地震などで起こりやすい。→土石流

やま‐つばき【山椿】

山に生えている椿。野生の椿。やぶつばき。〈[季]春〉。万葉集7「あしひきの―咲く八峰やつお越え」

やま‐つ‐み【山祇・山神】

山の霊。山の神。万葉集1「たたなづく青垣山―の」

やま‐づみ【山積み】

山のようにいっぱいに積むこと。積んであること。また、問題・仕事などがたくさんたまること。さんせき。「商品を―にする」

やま‐づら【山面】

山の斜面。山の表面。一説に、山に連なる場所。源氏物語順集「蘭らにも枯れ菊も枯れにし秋の野の萌えにけるかな佐保の―」

やま‐て【山手】

①山に接近している方。↔海手。→山の手。

②中世、陸路の要地に設けた関所で徴収した通行税。関銭。↔川手。

③江戸時代、薪たきぎや秣まぐさなど山の収益に応じて村から納めた税。山手米。山手永。

やま‐でら【山寺】

①山の中にある寺。

②立石寺りっしゃくじの俗称。

やま‐てん【夜摩天・耶摩天】

〔仏〕

①(梵語Yāma)欲界六天の第3。この天では、よく時分を知って五欲の楽を受け、寿命は2000歳、その一昼夜は人間界の200年に相当するという。炎天。

②閻魔王の異称。

やま‐と【山人】

①(関西・四国地方で)山で働く人。きこり。

②(九州地方で)狩人。

⇒やまと‐ことば【山人言葉】

やま‐と【山処】

(トはところの意という)山のあるあたり。山。古事記上「―の一本薄ひともとすすき」

やまと【山登】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やまと‐けんぎょう【山登検校】

やまと【大和・倭】

(「山処やまと」の意か)

①旧国名。今の奈良県の管轄。もと、天理市付近の地名から起こる。初め「倭」と書いたが、元明天皇のとき国名に2字を用いることが定められ、「倭」に通じる「和」に「大」の字を冠して大和とし、また「大倭」とも書いた。和州。景行紀「伊勢より―に還りて」

②日本国の異称。おおやまと。万葉集19「そらみつ―の国は水の上は地つち行くごとく船の上は床にをるごと大神の鎮むる国そ」

③唐からに対して、日本特有の事物に冠する語。「―言葉」「―絵」

④沖縄で、日本本土を指していう語。

⑤(「大和」と書く)神奈川県中部、相模原台地東端の市。もと大山街道の宿駅。第二次大戦後、自動車・電機の大工場が立地し、近年住宅地化が進む。人口22万1千。

⑥旧日本海軍最大の戦艦。基準排水量6万4000トン、口径46センチメートル砲9門。1941年竣工、45年4月、米空母機の攻撃により徳之島西方で沈没。同型艦に武蔵がある。

⑦〔建〕大和打の戸。

⇒やまと‐アルプス【大和アルプス】

⇒やまと‐いも【大和芋】

⇒やまと‐いわな【大和岩魚】

⇒やまと‐うた【大和歌・倭歌】

⇒やまと‐うち【大和打】

⇒やまと‐うつぼ【大和靫】

⇒やまと‐え【大和絵・倭絵】

⇒やまと‐えし【大和絵師】

⇒やまと‐おおじ【大和大路】

⇒やまと‐おり【大和織】

⇒やまと‐かいれい【大和海嶺】

⇒やまと‐がかり【大和掛】

⇒やまと‐かき【大和掻】

⇒やまと‐がき【大和柿】

⇒やまと‐がく【大和楽】

⇒やまと‐がすり【大和絣】

⇒やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】

⇒やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

⇒やまと‐がな【大和仮名】

⇒やまと‐かぬち【倭鍛冶】

⇒やまと‐がわ【大和川】

⇒やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】

⇒やまと‐ぐさ【大和草】

⇒やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

⇒やまと‐ごえ【倭音・和音】

⇒やまと‐こおりやま【大和郡山】

⇒やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

⇒やまと‐ごころ【大和心】

⇒やまと‐ごたつ【大和火燵】

⇒やまと‐こっか【大和国家】

⇒やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

⇒やまと‐ことのは【大和言の葉】

⇒やまと‐ことば【大和言葉】

⇒やまと‐さるがく【大和猿楽】

⇒やまと‐さんざん【大和三山】

⇒やまと‐じ【大和路】

⇒やまと‐しじみ【大和蜆】

⇒やまと‐じだい【大和時代】

⇒やまと‐しまね【大和島根】

⇒やまと‐せいけん【大和政権】

⇒やまと‐そう【大和相】

⇒やまと‐ぞっくん【大和俗訓】

⇒やまと‐たかだ【大和高田】

⇒やまと‐だましい【大和魂】

⇒やまと‐ちょうてい【大和朝廷】

⇒やまと‐つかい【大和使】

⇒やまと‐でん【大和伝】

⇒やまと‐とじ【大和綴じ】

⇒やまと‐な【大和名】

⇒やまと‐なでしこ【大和撫子】

⇒やまと‐に【大和煮】

⇒やまと‐にしき【大和錦】

⇒やまと‐ねこ【倭根子】

⇒やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】

⇒やまと‐ひょうぐ【大和表具】

⇒やまと‐ひょうそう【大和表装】

⇒やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

⇒やまと‐ぶき【大和葺】

⇒やまと‐ぶみ【大和文】

⇒やまと‐ぶろ【大和風炉】

⇒やまと‐べい【大和塀】

⇒やまと‐ほんぞう【大和本草】

⇒やまと‐まい【大和舞・倭舞】

⇒やまと‐まど【大和窓】

⇒やまと‐みこと【大和御言】

⇒やまと‐みんぞく【大和民族】

⇒やまと‐むね【大和棟】

⇒やまと‐め【大和目】

⇒やまと‐もじ【大和文字】

⇒やまと‐もの【大和物】

⇒やまと‐ものがたり【大和物語】

⇒やまと‐や【大和屋】

⇒やまと‐よざ【大和四座】

⇒やまと‐よみ【大和訓】

やまと‐アルプス【大和アルプス】

奈良県、大峰おおみね山脈の別称。

⇒やまと【大和・倭】

山田耕筰(2)

撮影:石井幸之助

山田耕筰(2)

撮影:石井幸之助

⇒やまだ【山田】

やま‐だし【山出し】

①山から木材・薪炭・鉱産物などを運び出すこと。また、そのもの。また、その人足にんそく。

②いなかから出たままで洗練されていないこと。また、その者。幸若舞曲、烏帽子折「昨日か今日かの―、このわつぱが有様を」

やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】‥セウ‥ラウ

長唄三味線の演奏家・作曲家。別名、杵屋抄太郎・稀音家六治。東京生れ。2世稀音家きねや浄観に師事。東京芸大教授。(1899〜1970)

⇒やまだ【山田】

やま‐たず【山たづ】‥タヅ

〔植〕接骨木にわとこの古名。

⇒やまたず‐の【山たづの】

やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥

〔枕〕

(ニワトコの枝葉は相対して生ずるから)「むかへ」にかかる。古事記下「―迎へを行かむ待つには待たじ」

⇒やま‐たず【山たづ】

やま‐だち【山立】

①山賊。平家物語11「伊勢の鈴鹿山にて―して」

②かりうど。猟師。

③(→)「またぎ」に同じ。

やま‐たちばな【山橘】

①山にある橘。

②ヤブコウジの別称。万葉集4「あしひきの―の色に出でよ」

③ボタンの別称。〈本草和名〉

やまたち‐ひめ【山立姫】

イノシシの異称。(嬉遊笑覧)

やま‐たて【山立て】

正月初めて山に入って伐木する行事。

やまだ‐でら【山田寺】

古代、蘇我石川麻呂が創建した寺。奈良県桜井市山田に遺跡がある。643年金堂建立。685年丈六仏開眼。12〜13世紀頃廃絶。1982年に東面回廊の一部を発掘。

やまだ‐ながまさ【山田長政】

江戸初期の海外渡航者。通称、仁左衛門。駿河の人。1612年(慶長17)頃シャム(現、タイ)に渡り、国都アユタヤの日本人町の頭領となり同国の内乱を鎮め、日本との通交を図った。国王没後、六崑リゴール太守に遠ざけられ、戦闘で負傷、毒殺された。( 〜1630)

⇒やまだ【山田】

やまたに‐かぜ【山谷風】

山の斜面に沿って吹き起こる風。山腹に沿った気温の日変化のため、日中は谷から吹き上げ(谷風)、夜間は山頂から吹き下ろす(山風)。晴れた微風の日に発達。

やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】‥ウヱ

伊勢神宮の神田の御田植祭。伊勢市楠部町と志摩市磯部町とで、それぞれ5月上旬・6月下旬に行われる。〈[季]夏〉。→御田植祭。

⇒やまだ【山田】

やまた‐の‐おろち【八岐大蛇】‥ヲロチ

記紀神話で、出雲の簸川ひのかわにいたという大蛇。頭尾はおのおの八つに分かれる。素戔嗚尊すさのおのみことがこれを退治して奇稲田姫くしなだひめを救い、その尾を割いて天叢雲剣あまのむらくものつるぎを得たと伝える。

やまだ‐びみょう【山田美妙】‥メウ

小説家・詩人。名は武太郎。美妙斎とも。東京生れ。1885年(明治18)尾崎紅葉らと硯友社けんゆうしゃを興した。言文一致体の先駆者。小説「武蔵野」「蝴蝶」などのほか、編「日本大辞書」。(1868〜1910)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】‥ラウ

小説家。本名、誠也。兵庫県生れ。東京医大卒。在学中より推理小説を発表し、のち忍法小説・伝奇小説を多産。作「甲賀忍法帖」「警視庁草紙」、「戦中派不戦日記」など。(1922〜2001)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。老中の支配に属し、伊勢国山田に駐在、伊勢神宮の警衛および造替・修繕の監督をつかさどり、伊勢・志摩の幕府直轄地および鳥羽港の船舶を管掌した。

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ほうこく【山田方谷】‥ハウ‥

幕末・明治前期の儒学者。備中の人。備中松山藩に仕え、のち江戸に遊学して佐藤一斎に入門、藩校有終館学頭。藩主板倉勝静を補佐し、藩政刷新にも尽力。著「方谷遺稿」など。(1805〜1877)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐もり【山田守】

山田を守る人。山田の番人。相模集「我がごとやいねがてにする―」

⇒やま‐だ【山田】

やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】‥ラウ

経済学者。愛知県生れ。東大卒。講座派の中心的理論家。共産党シンパ事件で1930年東大助教授辞職。第二次大戦後、教授として復帰。主著「日本資本主義分析」。(1897〜1980)

山田盛太郎

提供:毎日新聞社

⇒やまだ【山田】

やま‐だし【山出し】

①山から木材・薪炭・鉱産物などを運び出すこと。また、そのもの。また、その人足にんそく。

②いなかから出たままで洗練されていないこと。また、その者。幸若舞曲、烏帽子折「昨日か今日かの―、このわつぱが有様を」

やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】‥セウ‥ラウ

長唄三味線の演奏家・作曲家。別名、杵屋抄太郎・稀音家六治。東京生れ。2世稀音家きねや浄観に師事。東京芸大教授。(1899〜1970)

⇒やまだ【山田】

やま‐たず【山たづ】‥タヅ

〔植〕接骨木にわとこの古名。

⇒やまたず‐の【山たづの】

やまたず‐の【山たづの】‥タヅ‥

〔枕〕

(ニワトコの枝葉は相対して生ずるから)「むかへ」にかかる。古事記下「―迎へを行かむ待つには待たじ」

⇒やま‐たず【山たづ】

やま‐だち【山立】

①山賊。平家物語11「伊勢の鈴鹿山にて―して」

②かりうど。猟師。

③(→)「またぎ」に同じ。

やま‐たちばな【山橘】

①山にある橘。

②ヤブコウジの別称。万葉集4「あしひきの―の色に出でよ」

③ボタンの別称。〈本草和名〉

やまたち‐ひめ【山立姫】

イノシシの異称。(嬉遊笑覧)

やま‐たて【山立て】

正月初めて山に入って伐木する行事。

やまだ‐でら【山田寺】

古代、蘇我石川麻呂が創建した寺。奈良県桜井市山田に遺跡がある。643年金堂建立。685年丈六仏開眼。12〜13世紀頃廃絶。1982年に東面回廊の一部を発掘。

やまだ‐ながまさ【山田長政】

江戸初期の海外渡航者。通称、仁左衛門。駿河の人。1612年(慶長17)頃シャム(現、タイ)に渡り、国都アユタヤの日本人町の頭領となり同国の内乱を鎮め、日本との通交を図った。国王没後、六崑リゴール太守に遠ざけられ、戦闘で負傷、毒殺された。( 〜1630)

⇒やまだ【山田】

やまたに‐かぜ【山谷風】

山の斜面に沿って吹き起こる風。山腹に沿った気温の日変化のため、日中は谷から吹き上げ(谷風)、夜間は山頂から吹き下ろす(山風)。晴れた微風の日に発達。

やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】‥ウヱ

伊勢神宮の神田の御田植祭。伊勢市楠部町と志摩市磯部町とで、それぞれ5月上旬・6月下旬に行われる。〈[季]夏〉。→御田植祭。

⇒やまだ【山田】

やまた‐の‐おろち【八岐大蛇】‥ヲロチ

記紀神話で、出雲の簸川ひのかわにいたという大蛇。頭尾はおのおの八つに分かれる。素戔嗚尊すさのおのみことがこれを退治して奇稲田姫くしなだひめを救い、その尾を割いて天叢雲剣あまのむらくものつるぎを得たと伝える。

やまだ‐びみょう【山田美妙】‥メウ

小説家・詩人。名は武太郎。美妙斎とも。東京生れ。1885年(明治18)尾崎紅葉らと硯友社けんゆうしゃを興した。言文一致体の先駆者。小説「武蔵野」「蝴蝶」などのほか、編「日本大辞書」。(1868〜1910)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】‥ラウ

小説家。本名、誠也。兵庫県生れ。東京医大卒。在学中より推理小説を発表し、のち忍法小説・伝奇小説を多産。作「甲賀忍法帖」「警視庁草紙」、「戦中派不戦日記」など。(1922〜2001)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。老中の支配に属し、伊勢国山田に駐在、伊勢神宮の警衛および造替・修繕の監督をつかさどり、伊勢・志摩の幕府直轄地および鳥羽港の船舶を管掌した。

⇒やまだ【山田】

やまだ‐ほうこく【山田方谷】‥ハウ‥

幕末・明治前期の儒学者。備中の人。備中松山藩に仕え、のち江戸に遊学して佐藤一斎に入門、藩校有終館学頭。藩主板倉勝静を補佐し、藩政刷新にも尽力。著「方谷遺稿」など。(1805〜1877)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐もり【山田守】

山田を守る人。山田の番人。相模集「我がごとやいねがてにする―」

⇒やま‐だ【山田】

やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】‥ラウ

経済学者。愛知県生れ。東大卒。講座派の中心的理論家。共産党シンパ事件で1930年東大助教授辞職。第二次大戦後、教授として復帰。主著「日本資本主義分析」。(1897〜1980)

山田盛太郎

提供:毎日新聞社

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしお【山田孝雄】‥ヲ

国語・国文学者。富山市生れ。東北大教授・神宮皇学館大学初代学長。独自の論理的文法体系に基づく文法研究、綿密な語学的注釈による国文学研究に貢献、また国粋主義を鼓吹。著「日本文法論」「万葉集講義」「平家物語につきての研究」「連歌概説」など。文化勲章。(1875〜1958)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

社会学者・作家。筆名、きだみのる。鹿児島県生れ。レヴィ=ブリュールの「未開社会の思惟」、ファーブルの「昆虫記」(林達夫との共訳)を翻訳。独特のムラ社会論・日本文化論を構築。(1895〜1975)

山田吉彦

撮影:田沼武能

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしお【山田孝雄】‥ヲ

国語・国文学者。富山市生れ。東北大教授・神宮皇学館大学初代学長。独自の論理的文法体系に基づく文法研究、綿密な語学的注釈による国文学研究に貢献、また国粋主義を鼓吹。著「日本文法論」「万葉集講義」「平家物語につきての研究」「連歌概説」など。文化勲章。(1875〜1958)

⇒やまだ【山田】

やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

社会学者・作家。筆名、きだみのる。鹿児島県生れ。レヴィ=ブリュールの「未開社会の思惟」、ファーブルの「昆虫記」(林達夫との共訳)を翻訳。独特のムラ社会論・日本文化論を構築。(1895〜1975)

山田吉彦

撮影:田沼武能

⇒やまだ【山田】

やまだ‐りゅう【山田流】‥リウ

箏曲の一流派。18世紀後半、江戸で山田検校が創始。河東節かとうぶしなどの浄瑠璃音楽を摂取した、歌を主とする新傾向の箏曲として流行。箏数面と三味線1挺の編成を基本とし、箏は丸爪を用いる。門流に山登・山木・山勢・小名木がある。→生田いくた流

⇒やまだ【山田】

やま‐ぢから【山力】

山かせぎをして付いた力。山人の持つ腕力。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「ヤアなまぬるい上方武士、―にかなはふか」

やま‐ちご【山児】

比叡山延暦寺のちご。

やま‐ぢさ【山萵苣】

山に生えているチシャノキ。エゴノキ科の落葉高木。万葉集7「気いきの緒に思へる吾を―の花にか君が移ろひぬらむ」

やま‐つ‐いも【薯蕷】

(→)「やまのいも」に同じ。〈本草和名〉

やま‐づえ【山杖】‥ヅヱ

①山の木で造った杖。

②山を行くのに携える杖。

③山人の造った杖。

やま‐づくし【山尽し】

①山の名を集めつくすこと。また、その集めたもの。

②模様などに山鉾やまぼこの種々の形を集め描くこと。また、そのもの。

やまつくり‐どころ【山作所】

①陵墓造営をつかさどる役所。

②奈良時代、寺院に属して造営のために伐採・造材をした所。さんさくしょ。

やまっ‐け【山っ気】

⇒やまき

やま‐づたい【山伝い】‥ヅタヒ

山から山へと伝い行くこと。山道をつたって行くこと。

やま‐つつじ【山躑躅】

ツツジ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ約3メートル。若枝には褐色の剛毛があり、葉は楕円形。5〜6月頃、枝頂に2〜3個ずつ朱・紅色の花を開く。園芸品種も多く、花色に紫・白などがある。〈[季]春〉

ヤマツツジ

撮影:関戸 勇

⇒やまだ【山田】

やまだ‐りゅう【山田流】‥リウ

箏曲の一流派。18世紀後半、江戸で山田検校が創始。河東節かとうぶしなどの浄瑠璃音楽を摂取した、歌を主とする新傾向の箏曲として流行。箏数面と三味線1挺の編成を基本とし、箏は丸爪を用いる。門流に山登・山木・山勢・小名木がある。→生田いくた流

⇒やまだ【山田】

やま‐ぢから【山力】

山かせぎをして付いた力。山人の持つ腕力。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「ヤアなまぬるい上方武士、―にかなはふか」

やま‐ちご【山児】

比叡山延暦寺のちご。

やま‐ぢさ【山萵苣】

山に生えているチシャノキ。エゴノキ科の落葉高木。万葉集7「気いきの緒に思へる吾を―の花にか君が移ろひぬらむ」

やま‐つ‐いも【薯蕷】

(→)「やまのいも」に同じ。〈本草和名〉

やま‐づえ【山杖】‥ヅヱ

①山の木で造った杖。

②山を行くのに携える杖。

③山人の造った杖。

やま‐づくし【山尽し】

①山の名を集めつくすこと。また、その集めたもの。

②模様などに山鉾やまぼこの種々の形を集め描くこと。また、そのもの。

やまつくり‐どころ【山作所】

①陵墓造営をつかさどる役所。

②奈良時代、寺院に属して造営のために伐採・造材をした所。さんさくしょ。

やまっ‐け【山っ気】

⇒やまき

やま‐づたい【山伝い】‥ヅタヒ

山から山へと伝い行くこと。山道をつたって行くこと。

やま‐つつじ【山躑躅】

ツツジ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ約3メートル。若枝には褐色の剛毛があり、葉は楕円形。5〜6月頃、枝頂に2〜3個ずつ朱・紅色の花を開く。園芸品種も多く、花色に紫・白などがある。〈[季]春〉

ヤマツツジ

撮影:関戸 勇

やま‐づと【山苞】

山から持ち帰るみやげ。山里のみやげ。

やま‐つなみ【山津波・山津浪】

山崩れの大規模なもので、多量の土砂や岩屑が山地から急激に押し出すこと。豪雨の後や大地震などで起こりやすい。→土石流

やま‐つばき【山椿】

山に生えている椿。野生の椿。やぶつばき。〈[季]春〉。万葉集7「あしひきの―咲く八峰やつお越え」

やま‐つ‐み【山祇・山神】

山の霊。山の神。万葉集1「たたなづく青垣山―の」

やま‐づみ【山積み】

山のようにいっぱいに積むこと。積んであること。また、問題・仕事などがたくさんたまること。さんせき。「商品を―にする」

やま‐づら【山面】

山の斜面。山の表面。一説に、山に連なる場所。源氏物語順集「蘭らにも枯れ菊も枯れにし秋の野の萌えにけるかな佐保の―」

やま‐て【山手】

①山に接近している方。↔海手。→山の手。

②中世、陸路の要地に設けた関所で徴収した通行税。関銭。↔川手。

③江戸時代、薪たきぎや秣まぐさなど山の収益に応じて村から納めた税。山手米。山手永。

やま‐でら【山寺】

①山の中にある寺。

②立石寺りっしゃくじの俗称。

やま‐てん【夜摩天・耶摩天】

〔仏〕

①(梵語Yāma)欲界六天の第3。この天では、よく時分を知って五欲の楽を受け、寿命は2000歳、その一昼夜は人間界の200年に相当するという。炎天。

②閻魔王の異称。

やま‐と【山人】

①(関西・四国地方で)山で働く人。きこり。

②(九州地方で)狩人。

⇒やまと‐ことば【山人言葉】

やま‐と【山処】

(トはところの意という)山のあるあたり。山。古事記上「―の一本薄ひともとすすき」

やまと【山登】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やまと‐けんぎょう【山登検校】

やまと【大和・倭】

(「山処やまと」の意か)

①旧国名。今の奈良県の管轄。もと、天理市付近の地名から起こる。初め「倭」と書いたが、元明天皇のとき国名に2字を用いることが定められ、「倭」に通じる「和」に「大」の字を冠して大和とし、また「大倭」とも書いた。和州。景行紀「伊勢より―に還りて」

②日本国の異称。おおやまと。万葉集19「そらみつ―の国は水の上は地つち行くごとく船の上は床にをるごと大神の鎮むる国そ」

③唐からに対して、日本特有の事物に冠する語。「―言葉」「―絵」

④沖縄で、日本本土を指していう語。

⑤(「大和」と書く)神奈川県中部、相模原台地東端の市。もと大山街道の宿駅。第二次大戦後、自動車・電機の大工場が立地し、近年住宅地化が進む。人口22万1千。

⑥旧日本海軍最大の戦艦。基準排水量6万4000トン、口径46センチメートル砲9門。1941年竣工、45年4月、米空母機の攻撃により徳之島西方で沈没。同型艦に武蔵がある。

⑦〔建〕大和打の戸。

⇒やまと‐アルプス【大和アルプス】

⇒やまと‐いも【大和芋】

⇒やまと‐いわな【大和岩魚】

⇒やまと‐うた【大和歌・倭歌】

⇒やまと‐うち【大和打】

⇒やまと‐うつぼ【大和靫】

⇒やまと‐え【大和絵・倭絵】

⇒やまと‐えし【大和絵師】

⇒やまと‐おおじ【大和大路】

⇒やまと‐おり【大和織】

⇒やまと‐かいれい【大和海嶺】

⇒やまと‐がかり【大和掛】

⇒やまと‐かき【大和掻】

⇒やまと‐がき【大和柿】

⇒やまと‐がく【大和楽】

⇒やまと‐がすり【大和絣】

⇒やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】

⇒やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

⇒やまと‐がな【大和仮名】

⇒やまと‐かぬち【倭鍛冶】

⇒やまと‐がわ【大和川】

⇒やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】

⇒やまと‐ぐさ【大和草】

⇒やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

⇒やまと‐ごえ【倭音・和音】

⇒やまと‐こおりやま【大和郡山】

⇒やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

⇒やまと‐ごころ【大和心】

⇒やまと‐ごたつ【大和火燵】

⇒やまと‐こっか【大和国家】

⇒やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

⇒やまと‐ことのは【大和言の葉】

⇒やまと‐ことば【大和言葉】

⇒やまと‐さるがく【大和猿楽】

⇒やまと‐さんざん【大和三山】

⇒やまと‐じ【大和路】

⇒やまと‐しじみ【大和蜆】

⇒やまと‐じだい【大和時代】

⇒やまと‐しまね【大和島根】

⇒やまと‐せいけん【大和政権】

⇒やまと‐そう【大和相】

⇒やまと‐ぞっくん【大和俗訓】

⇒やまと‐たかだ【大和高田】

⇒やまと‐だましい【大和魂】

⇒やまと‐ちょうてい【大和朝廷】

⇒やまと‐つかい【大和使】

⇒やまと‐でん【大和伝】

⇒やまと‐とじ【大和綴じ】

⇒やまと‐な【大和名】

⇒やまと‐なでしこ【大和撫子】

⇒やまと‐に【大和煮】

⇒やまと‐にしき【大和錦】

⇒やまと‐ねこ【倭根子】

⇒やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】

⇒やまと‐ひょうぐ【大和表具】

⇒やまと‐ひょうそう【大和表装】

⇒やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

⇒やまと‐ぶき【大和葺】

⇒やまと‐ぶみ【大和文】

⇒やまと‐ぶろ【大和風炉】

⇒やまと‐べい【大和塀】

⇒やまと‐ほんぞう【大和本草】

⇒やまと‐まい【大和舞・倭舞】

⇒やまと‐まど【大和窓】

⇒やまと‐みこと【大和御言】

⇒やまと‐みんぞく【大和民族】

⇒やまと‐むね【大和棟】

⇒やまと‐め【大和目】

⇒やまと‐もじ【大和文字】

⇒やまと‐もの【大和物】

⇒やまと‐ものがたり【大和物語】

⇒やまと‐や【大和屋】

⇒やまと‐よざ【大和四座】

⇒やまと‐よみ【大和訓】

やまと‐アルプス【大和アルプス】

奈良県、大峰おおみね山脈の別称。

⇒やまと【大和・倭】

やま‐づと【山苞】

山から持ち帰るみやげ。山里のみやげ。

やま‐つなみ【山津波・山津浪】

山崩れの大規模なもので、多量の土砂や岩屑が山地から急激に押し出すこと。豪雨の後や大地震などで起こりやすい。→土石流

やま‐つばき【山椿】

山に生えている椿。野生の椿。やぶつばき。〈[季]春〉。万葉集7「あしひきの―咲く八峰やつお越え」

やま‐つ‐み【山祇・山神】

山の霊。山の神。万葉集1「たたなづく青垣山―の」

やま‐づみ【山積み】

山のようにいっぱいに積むこと。積んであること。また、問題・仕事などがたくさんたまること。さんせき。「商品を―にする」

やま‐づら【山面】

山の斜面。山の表面。一説に、山に連なる場所。源氏物語順集「蘭らにも枯れ菊も枯れにし秋の野の萌えにけるかな佐保の―」

やま‐て【山手】

①山に接近している方。↔海手。→山の手。

②中世、陸路の要地に設けた関所で徴収した通行税。関銭。↔川手。

③江戸時代、薪たきぎや秣まぐさなど山の収益に応じて村から納めた税。山手米。山手永。

やま‐でら【山寺】

①山の中にある寺。

②立石寺りっしゃくじの俗称。

やま‐てん【夜摩天・耶摩天】

〔仏〕

①(梵語Yāma)欲界六天の第3。この天では、よく時分を知って五欲の楽を受け、寿命は2000歳、その一昼夜は人間界の200年に相当するという。炎天。

②閻魔王の異称。

やま‐と【山人】

①(関西・四国地方で)山で働く人。きこり。

②(九州地方で)狩人。

⇒やまと‐ことば【山人言葉】

やま‐と【山処】

(トはところの意という)山のあるあたり。山。古事記上「―の一本薄ひともとすすき」

やまと【山登】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やまと‐けんぎょう【山登検校】

やまと【大和・倭】

(「山処やまと」の意か)

①旧国名。今の奈良県の管轄。もと、天理市付近の地名から起こる。初め「倭」と書いたが、元明天皇のとき国名に2字を用いることが定められ、「倭」に通じる「和」に「大」の字を冠して大和とし、また「大倭」とも書いた。和州。景行紀「伊勢より―に還りて」

②日本国の異称。おおやまと。万葉集19「そらみつ―の国は水の上は地つち行くごとく船の上は床にをるごと大神の鎮むる国そ」

③唐からに対して、日本特有の事物に冠する語。「―言葉」「―絵」

④沖縄で、日本本土を指していう語。

⑤(「大和」と書く)神奈川県中部、相模原台地東端の市。もと大山街道の宿駅。第二次大戦後、自動車・電機の大工場が立地し、近年住宅地化が進む。人口22万1千。

⑥旧日本海軍最大の戦艦。基準排水量6万4000トン、口径46センチメートル砲9門。1941年竣工、45年4月、米空母機の攻撃により徳之島西方で沈没。同型艦に武蔵がある。

⑦〔建〕大和打の戸。

⇒やまと‐アルプス【大和アルプス】

⇒やまと‐いも【大和芋】

⇒やまと‐いわな【大和岩魚】

⇒やまと‐うた【大和歌・倭歌】

⇒やまと‐うち【大和打】

⇒やまと‐うつぼ【大和靫】

⇒やまと‐え【大和絵・倭絵】

⇒やまと‐えし【大和絵師】

⇒やまと‐おおじ【大和大路】

⇒やまと‐おり【大和織】

⇒やまと‐かいれい【大和海嶺】

⇒やまと‐がかり【大和掛】

⇒やまと‐かき【大和掻】

⇒やまと‐がき【大和柿】

⇒やまと‐がく【大和楽】

⇒やまと‐がすり【大和絣】

⇒やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】

⇒やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

⇒やまと‐がな【大和仮名】

⇒やまと‐かぬち【倭鍛冶】

⇒やまと‐がわ【大和川】

⇒やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】

⇒やまと‐ぐさ【大和草】

⇒やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

⇒やまと‐ごえ【倭音・和音】

⇒やまと‐こおりやま【大和郡山】

⇒やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

⇒やまと‐ごころ【大和心】

⇒やまと‐ごたつ【大和火燵】

⇒やまと‐こっか【大和国家】

⇒やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

⇒やまと‐ことのは【大和言の葉】

⇒やまと‐ことば【大和言葉】

⇒やまと‐さるがく【大和猿楽】

⇒やまと‐さんざん【大和三山】

⇒やまと‐じ【大和路】

⇒やまと‐しじみ【大和蜆】

⇒やまと‐じだい【大和時代】

⇒やまと‐しまね【大和島根】

⇒やまと‐せいけん【大和政権】

⇒やまと‐そう【大和相】

⇒やまと‐ぞっくん【大和俗訓】

⇒やまと‐たかだ【大和高田】

⇒やまと‐だましい【大和魂】

⇒やまと‐ちょうてい【大和朝廷】

⇒やまと‐つかい【大和使】

⇒やまと‐でん【大和伝】

⇒やまと‐とじ【大和綴じ】

⇒やまと‐な【大和名】

⇒やまと‐なでしこ【大和撫子】

⇒やまと‐に【大和煮】

⇒やまと‐にしき【大和錦】

⇒やまと‐ねこ【倭根子】

⇒やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】

⇒やまと‐ひょうぐ【大和表具】

⇒やまと‐ひょうそう【大和表装】

⇒やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

⇒やまと‐ぶき【大和葺】

⇒やまと‐ぶみ【大和文】

⇒やまと‐ぶろ【大和風炉】

⇒やまと‐べい【大和塀】

⇒やまと‐ほんぞう【大和本草】

⇒やまと‐まい【大和舞・倭舞】

⇒やまと‐まど【大和窓】

⇒やまと‐みこと【大和御言】

⇒やまと‐みんぞく【大和民族】

⇒やまと‐むね【大和棟】

⇒やまと‐め【大和目】

⇒やまと‐もじ【大和文字】

⇒やまと‐もの【大和物】

⇒やまと‐ものがたり【大和物語】

⇒やまと‐や【大和屋】

⇒やまと‐よざ【大和四座】

⇒やまと‐よみ【大和訓】

やまと‐アルプス【大和アルプス】

奈良県、大峰おおみね山脈の別称。

⇒やまと【大和・倭】

広辞苑 ページ 19861 での【○山高ければ谷深し】単語。