複数辞典一括検索+![]()

![]()

○男を磨くおとこをみがく🔗⭐🔉

○男を磨くおとこをみがく

男達おとこだての修業をする。

⇒おとこ【男】

おと‐さた【音沙汰】

たより。消息。「近ごろ―がない」

▷多く打消の語を伴う。

おとし【落し】

①おとすこと。おとしたもの。「つるべ―」

②入れるはずのものをうっかり忘れること。紫式部日記「え読み侍らぬところどころ、文字―ぞ侍らむ」

③馬などを、急な坂道をくだらせること。平家物語9「究竟の荒馬のり、悪所―」

④鳥獣などを捕らえるしかけ。また、おとし穴。日葡辞書「ヲトシニイルル」→おし(圧)[一]9。

⑤話の結末。話のおち。「―話」

⑥木製火鉢の内部の、灰を入れる部分。銅などでつくる。おとしがけ。「銅あかの―」

⑦戸の桟さんにつけて敷居の穴におとし入れる戸締り用の木片。くるる。

⑧㋐鉱脈中の品位のよい鉱石を含む部分で、下方に長くつづく形のもの。

㋑鉱石や廃石を重力で流し落とす通路。

⑨謡曲で下行する節の一つ。数種の型がある。おち。

⑩近世邦楽で、終止のための定型的な旋律。種目により種々の型がある。例えば義太夫節の大落し・上総かずさ落し、常磐津・清元の豊後落しなど。

⑪ウサギの糞。〈日葡辞書〉

⑫裁ち落し。余りぎれ。

⑬「落し巾着ぎんちゃく」の略。

⇒おとし‐あな【落し穴】

⇒おとし‐あみ【落し網】

⇒おとし‐いも【落し薯】

⇒おとし‐え【落し餌】

⇒おとし‐えん【落し縁】

⇒おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

⇒おとし‐がみ【落し紙】

⇒おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

⇒おとし‐ご【落し子】

⇒おとし‐ざし【落し差し】

⇒おとし‐だて【落し閉て】

⇒おとし‐だな【落し棚】

⇒おとし‐だね【落し胤】

⇒おとし‐たまご【落し玉子】

⇒おとし‐ちがいだな【落し違い棚】

⇒おとし‐づの【落角】

⇒おとし‐てんじょう【落し天井】

⇒おとし‐どころ【落し所】

⇒おとし‐ぬし【落し主】

⇒おとし‐の‐おや【落しの親】

⇒おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

⇒おとし‐ばらげ【落し散毛】

⇒おとし‐ぶた【落し蓋】

⇒おとし‐ぶみ【落し文・落書】

⇒おとし‐ぼり【落し堀】

⇒おとし‐まえ【落し前】

⇒おとし‐まく【落し幕】

⇒おとし‐みず【落し水】

⇒おとし‐みそ【落し味噌】

⇒おとし‐もの【落し物】

⇒おとし‐もの【落し者】

⇒おとし‐や【落し矢】

⇒おとし‐やき【落し焼】

お‐とじ【大刀自】

⇒おおとじ

おどし【威し・脅し】

①おどすこと。恐れさせること。恐喝。「―に屈しない」「―をかける」「―文句」

②田畑を荒らす鳥獣をおどすために作ったもの。案山子かかしなど。おどせ。おどろかし。

③⇒おどし(縅)。

⇒おどし‐ぐさ【威し種】

⇒おどし‐てっぽう【威し鉄砲】

⇒おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

おどし【縅】ヲドシ

(「緒通し」の意。「縅」は国字、もと「威」と当てた)鎧よろいの札さねを糸または細い革でつづること。また、そのもの。

⇒おどし‐げ【縅毛】

おとし‐あな【落し穴】

①人や鳥獣をだまして落とすために地面に仕掛けた穴。

②人をおとしいれる謀略。「―にはまる」

③大きな失敗や不幸につながることでありながら、うっかり見逃している点。「高度成長の―」

⇒おとし【落し】

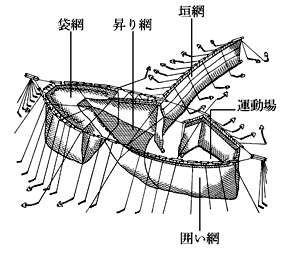

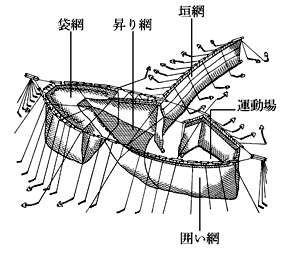

おとし‐あみ【落し網】

定置網の一種。魚が逃げないよう昇り勾配のある網をつけ、袋網に誘導する仕掛けをもったもの。大謀網だいぼうあみから発展した。

落し網

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

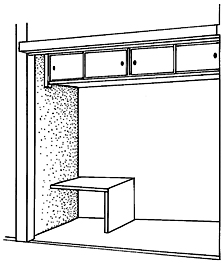

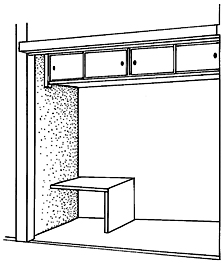

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

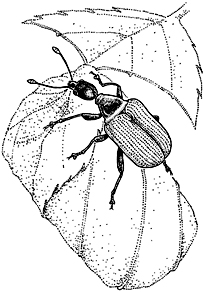

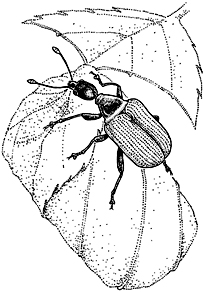

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐いも【落し薯】

吸物にすりいもを落とし入れた料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】

〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)

①中に落ちこませる。おちいらせる。

②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」

③城や敵陣などを攻めとる。

おとし‐え【落し餌】‥ヱ

鷹が雛に樹上から落として与える餌。

⇒おとし【落し】

おとし‐えん【落し縁】

(→)落縁おちえんに同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】

①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」

②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。

③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。

④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。

⑤火鉢のおとし。

⇒おとし【落し】

おとし‐がみ【落し紙】

便所で使う紙。清紙きよめがみ。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】

ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。

⇒おとし【落し】

おどし‐ぐさ【威し種】

人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」

⇒おどし【威し・脅し】

おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥

鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」

⇒おどし【縅】

おとし‐ご【落し子】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」

⇒おとし【落し】

おとし‐ざし【落し差し】

刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐だて【落し閉て】

戸を上から落として閉めるようにしたもの。

⇒おとし【落し】

おとし‐だな【落し棚】

床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。

落し棚

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

⇒おとし【落し】

おとし‐だね【落し胤】

貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。

⇒おとし【落し】

お‐としだま【御年玉】

新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉

おとし‐たまご【落し玉子】

吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。

⇒おとし【落し】

おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥

(→)「落し棚」に同じ。

⇒おとし【落し】

おとし‐つ・く【落し着く】

〔他下二〕

①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」

②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」

③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」

おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】

〔他下一〕

ひどくおどす。

おとし‐づの【落角】

晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉

⇒おとし【落し】

おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ

鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ

他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。

⇒おとし【落し】

おとし‐どころ【落し所】

結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」

⇒おとし【落し】

おどし‐と・る【脅し取る】

〔他五〕

脅迫して金品を奪い取る。

おとし‐ぬし【落し主】

その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」

⇒おとし【落し】

おとし‐の‐おや【落しの親】

仮の親に対して、生みの親のこと。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】

話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。

⇒おとし【落し】

おとし‐ばらげ【落し散毛】

女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶた【落し蓋】

①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。

②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。

⇒おとし【落し】

おとし‐ぶみ【落し文・落書】

①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」

②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉

おとしぶみ

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミオトシブミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

⇒おとし【落し】

おとし‐ぼり【落し堀】

用水の残りを落とすために設けた堀。

⇒おとし【落し】

おとし‐まえ【落し前】‥マヘ

(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」

⇒おとし【落し】

おとし‐まく【落し幕】

劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。

⇒おとし【落し】

おとし‐みず【落し水】‥ミヅ

稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉

⇒おとし【落し】

おとし‐みそ【落し味噌】

味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。

⇒おとし【落し】

おとし・む【貶む】

〔他下二〕

⇒おとしめる(下一)

おとしめ‐ごと【貶め言】

おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」

おとしめ‐ざま【貶め方】

おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」

おとし・める【貶める】

〔他下一〕[文]おとし・む(下二)

劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」

おとし‐もの【落し物】

うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。

⇒おとし【落し】

おとし‐もの【落し者】

他国または寺院に逃してやる罪人。

⇒おとし【落し】

おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】

人を恐れさせる言葉。

⇒おどし【威し・脅し】

おとし‐や【落し矢】

①上差うわざしの矢。

②低い方へ射おろす矢。おろし矢。

⇒おとし【落し】

お‐どしゃ【御土砂】

土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。

⇒御土砂を掛ける

おとし‐やき【落し焼】

熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。

⇒おとし【落し】

広辞苑 ページ 2879 での【○男を磨く】単語。