複数辞典一括検索+![]()

![]()

○影をひそめるかげをひそめる🔗⭐🔉

○影をひそめるかげをひそめる

誰にも気づかれぬよう、表立った行動をせずじっとしている。また、物事や現象が表面から消える。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

か‐けん【花瞼】クワ‥

紅潮した美しいまぶた。美人のまぶた。

か‐けん【家眷】

家族。一家眷族けんぞく。一族一門。

か‐けん【家憲】

家族・子孫の遵守すべきおきて。一家のおきて。家法。家訓。

か‐けん【華軒】クワ‥

貴人の乗る美しく飾りたてた車。

か‐げん【下元】

陰暦10月15日の称。三元の一つ。

か‐げん【下弦】

満月から次の新月に至る間の半月。日の出時に南中し、月の左半分が輝く。太陰暦で毎月22〜23日頃に当たる。弦を下にして月の入となる。しもつゆみはり。↔上弦

か‐げん【下限】

①下、または終りの方の限界。↔上限。

②〔数〕(greatest lower bound; infimum)ある実数の集合に属するどの数よりも大きくない(すなわち、小さいかまたは等しい)数のうち最大のもの。それがその集合に属するとは限らない。

か‐げん【加減】

①加えることと減らすこと。加わることと減ること。

②加法と減法。

③程よく調節すること。また、その状態。特に、健康状態。「適当に―する」「飲み―の湯」「身体の―がよい」

④程度。ぐあい。「利口さ―」「陽気の―」

⑤傾向。気味。「ふえ―」

⇒か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】

⇒かげん‐ず【加減酢】

⇒かげん‐ほう【加減法】

⇒かげん‐み【加減見】

⇒かげん‐もの【加減物】

⇒かげん‐れい【加減例】

か‐げん【仮現】

神仏などが、かりにこの世に身をあらわすこと。化身けしん。

⇒かげん‐うんどう【仮現運動】

⇒かげん‐ろん【仮現論】

か‐げん【佳言】

よいことば。嘉言。

か‐げん【和弦】クワ‥

(ワゲンとも)(→)和音2㋐に同じ。

か‐げん【苛厳】

むごくきびしいこと。苛酷。

か‐げん【家厳】

自分の父の称。↔家慈

か‐げん【訛言】クワ‥

①なまった言葉。標準語と音韻上相違のある語。訛語。

②あやまった風評。無根の言。

か‐げん【過言】クワ‥

①あやまって言うことば。言いあやまり。

②⇒かごん

か‐げん【過現】クワ‥

〔仏〕過去と現在。太平記2「宿命通を得て―を見給ふに」

⇒かげん‐いんがきょう【過現因果経】

⇒か‐げん‐み【過現未】

かげん【嘉元】

[修文殿御覧・芸文類聚]鎌倉後期、後二条天皇朝の年号。乾元2年8月5日(1303年9月16日)改元、嘉元4年12月14日(1307年1月18日)徳治に改元。

か‐げん【嘉言】

戒めとなるよいことば。

か‐げん【寡言】クワ‥

口かずの少ないこと。寡黙。

か‐げん【管弦・管絃】クワ‥

(カンゲンの約)

①音楽。かんげん。

②歌舞伎囃子の一つ。時代物の御殿の場に用い、大太鼓と能管で奏するもの。

が‐けん【瓦硯】グワ‥

陶製の硯すずり。石の硯の以前に行われた。

が‐けん【我見】

①自分だけのかたよった狭い見地・意見。

②我執がしゅう。

が‐げん【雅言】

正しくよいことば。洗練された言語。特に、和歌などに用いる古代(主に平安時代)のことば。↔俚言↔俗言

かげん‐いんがきょう【過現因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐うんどう【仮現運動】

〔心〕二つの静止している光点や画面などを短い時間間隔で片方ずつ提示するとき、一方の対象が動いているように知覚される現象。映画で見られる動きはこの一種。実際運動と区別して、「みかけの運動」ともいう。

⇒か‐げん【仮現】

かげん‐けい【華原磬】クワ‥

①中国陝西せんせい省華原(現、耀県)の石で造り、架にかけて打ち鳴らす「へ」の字形の磬。

②奈良興福寺に伝存する、仏教儀礼に使う鋳銅製の楽器。磬架は唐代の作。磬は鎌倉時代の補作。国宝。

華原磬

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

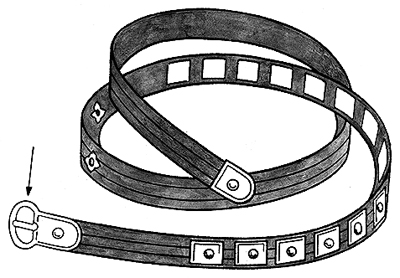

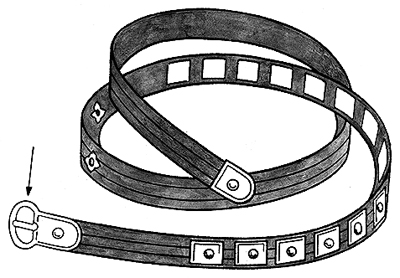

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒籠で水汲む

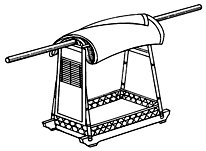

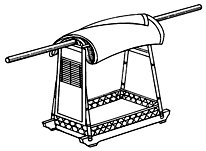

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

広辞苑 ページ 3610 での【○影をひそめる】単語。