複数辞典一括検索+![]()

![]()

○気脈を通ずるきみゃくをつうずる🔗⭐🔉

○気脈を通ずるきみゃくをつうずる

ひそかに連絡をとり、気持を通じあう。ぐるになる。

⇒き‐みゃく【気脈】

きみ‐よ・い【気味好い】

〔形〕[文]きみよ・し(ク)

気持がよい。愉快である。

き‐みょう【奇妙】‥メウ

①珍しいこと。説明できないような不思議なこと。「―な現象」「―に勘が当たる」

②普通とは変わってすぐれていたり、面白みのあること。また、そのさま。滑稽本、続膝栗毛「こぬか雨の顔にかかる心持は、どうもいへねへ、―、―」

⇒きみょう‐きてれつ【奇妙きてれつ】

き‐みょう【帰命】‥ミヤウ

〔仏〕(梵語namas 礼拝の意)身命をささげて仏陀または三宝に帰依すること。または、仏陀の教命に帰順すること。

⇒きみょう‐ちょうらい【帰命頂礼】

きみょう‐きてれつ【奇妙きてれつ】‥メウ‥

(「奇妙」を強めていう語。「奇妙奇天烈」と当てることもある)何とも奇妙なさま。「―な格好」

⇒き‐みょう【奇妙】

きみょう‐ちょうらい【帰命頂礼】‥ミヤウチヤウ‥

①帰命して自分の頭を仏の足につけて礼拝する最敬礼。

②仏を礼拝する時に唱える語。「南無なむ―」

⇒き‐みょう【帰命】

きみ‐わる・い【気味悪い】

〔形〕[文]きみわる・し(ク)

気持がわるい。不愉快である。また、何となく恐ろしい。「―・い話」「あまり親切なのも―・い」

き‐みん【飢民】

うえている人民。

き‐みん【棄民】

見すてられて国家などの保護下にない人たち。

ぎ‐みん【義民】

正義・人道のために一身をささげる民。江戸時代、百姓一揆の指導者などを呼んだ。義人。「―佐倉惣五郎」

き‐む【機務】

機密に関する政務。

き・む【決む・極む】

〔他下二〕

⇒きめる(下一)

ぎ‐む【義務】

①[論語雍也]自己の立場に応じてしなければならないこと、また、してはならないこと。「―を負う」「―を果たす」

②〔哲〕(duty)道徳の基準を当為におくストア学派・キリスト教またはカントなどの倫理学において重んじられた概念で、人が自己の好悪にかかわりなくなすべきこと、またなすべからざること。この概念は、一方では道徳的強制を意味するとともに、他方では必ずしもそれに従わない傾向が人間にあることを含意している。

③法律主体たる人に課せられる法的な拘束。加藤弘之、国体新論「君主政府ノ人民ニ対シテ施行スベキ権利―ノ大意ヲ論説スベシ」↔権利

キム‐イルソン【金日成】

(Kim Il-sŏng)朝鮮の政治家。1932年頃から中国東北地方東部の抗日ゲリラ闘争に参加、頭角を現わす。戦後、北朝鮮臨時人民委員会委員長を経て48年朝鮮民主主義人民共和国成立の際首相、また朝鮮労働党委員長。72年国家主席。(1912〜1994)

キム‐オクキュン【金玉均】

(Kim Ok-kyun)李朝末期の政治家。朝鮮開化派の指導者。朴泳孝らとともに、日本の援助を得ての改革と清国からの独立を意図し、1884年甲申政変を企てたが成らず、日本に亡命。のち閔氏びんし政権の刺客により上海で暗殺。(1851〜1894)

き‐むか・う【来向かふ】‥ムカフ

〔自四〕

やって来る。近づく。万葉集1「み猟立たしし時は―・ふ」

きむ‐かせつ【帰無仮説】

〔数〕(→)統計的仮説に同じ。

ぎむ‐きょういく【義務教育】‥ケウ‥

国民がその保護する子女に受けさせる義務を負う教育。憲法・教育基本法などで規定。第二次大戦後の日本では、小学校・中学校の教育。→学齢

き‐むく【黄無垢】

表・裏ともに黄色で無地の衣服。

キム‐グ【金九】

(Kim Gu)朝鮮の独立運動家・政治家。号は白凡。大韓民国臨時政府に参画し、その最高指導者として活動。第二次大戦後南朝鮮に帰国、南北統一運動を展開したが、暗殺された。自叙伝「白凡逸志」。(1876〜1949)

キム‐サリャン【金史良】

(Kim Sa-ryang)朝鮮の作家。本名、時昌。ピョンヤン生れ。日本に留学。東大卒。第二次大戦後北朝鮮で活躍し、朝鮮戦争に作家として従軍、行方不明。著「金史良全集」。(1914〜1950?)

キム‐ジハ【金芝河】

(Kim Ji-ha)韓国の詩人・思想家。本名、金英一。1970年、長編譚詩「五賊」で反共法により投獄。民主化闘争に参加。近年は生命・環境を重視する発言を続ける。(1941〜)

ぎむ‐しゃ【義務者】

義務を負担すべき者。「扶養―」

キム‐ジョンイル【金正日】

(Kim Jŏng-il)朝鮮民主主義人民共和国の指導者。金日成の長男。1960年代から政治活動を始め、金日成死後、朝鮮労働党総書記・国防委員会委員長として名実ともに最高指導者。(1942〜)

き‐むずかし・い【気難しい】‥ムヅカシイ

〔形〕[文]きむつか・し(シク)

①気分がすぐれない。うっとうしい。人情本、春色梅美婦祢「夫とも貴君もお―・くは明日でもよろしうございます」

②自分の考えや感情にこだわり、たやすく人に同調しない。神経質である。「―・い夫」

きむずかし‐や【気難し屋】‥ムヅカシ‥

気難しく、付き合いにくい人。

き‐むすこ【生息子】

まだ女性と接しないむすこ。うぶなむすこ。誹風柳多留18「―は連れに目利きをしてもらひ」↔生娘

き‐むすめ【生娘】

まだ男性に接しない女子。世間なれない娘。おぼこむすめ。処女。誹風柳多留11「―を口説いて業ごうをさらすなり」↔生息子

キム‐ソウォル【金素月】

(Kim So-wŏl)朝鮮の詩人。本名、廷湜。民謡風の作品は広く愛唱され、歌曲としても親しまれる。作「つつじの花」「山有花」「のちの日」など。(1902〜1934)

キム‐ソウン【金素雲】

(Kim So-un)翻訳家・随筆家。釜山の影島ヨンド生れ。本名、教重。号は三誤堂、筆名鉄甚平。渡日後、詩・民謡・童謡等の翻訳で活躍。「朝鮮口伝民謡集」「朝鮮童謡集」「三韓昔がたり」など。(1907〜1981)

キム‐ダルス【金達寿】

(Kim Dal-su)在日朝鮮人文学者。朝鮮生れで、1930年渡日。小説「玄界灘」など。日本各地に残る朝鮮渡来文化の発掘・紹介にも尽力。(1919〜1997)

キムチ【沈菜】

(朝鮮語kimch‘i)朝鮮の漬け物。塩漬にした野菜に、ニンニク・ショウガ・トウガラシ・塩辛などを合わせて漬け込む。

ぎむづけ‐そしょう【義務付け訴訟】

裁判所に対し、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる決定を求める行政訴訟。

ぎむ‐づ・ける【義務付ける】

〔他下一〕

義務として実行させる。「就学を―・ける」

き‐むつ・ぶ【来睦ぶ】

〔自上二〕

来て仲よくする。宇治拾遺物語2「つかさのかみとて、―・びつれば」

ぎむ‐てき【義務的】

義務としてするさま。

キム‐デジュン【金大中】

(Kim Dae-jung)韓国の政治家。大統領(1998〜2003)。一貫して民主化運動を推進。1971年以来4回大統領選に野党から立候補、97年当選。その間、73年金大中事件が起き、また80年の軍事クーデターで逮捕、死刑判決を受けたが、釈放。2000年ピョンヤンで金正日との南北首脳会談を行う。ノーベル賞。著「金大中獄中書簡」など。(1925〜)→金大中きんだいちゅう事件

キム‐デジュン

提供:UPI/APL

キム‐ドンイン【金東仁】

(Kim Dong-in)朝鮮の小説家。筆名、琴童など。1914年渡日、朱耀翰チュヨハンらと文芸同人誌「創造」を創刊。短編にすぐれた。作「ペタラギ(舟唄)」「馬鈴薯」など。(1900〜1951)

ギムナジウム【Gymnasium ドイツ】

(古代ギリシアのギムナシオン(体操場)に由来)ドイツの伝統的な中等学校。元来は古典語・古典的教養を重視し、大学に接続するエリート階層のための学校。フランスのリセ、イギリスのパブリック‐スクールに相当。

ぎむ‐ねんげん【義務年限】

義務として、ある任務に従事すべき年限。

ぎむ‐のうりょく【義務能力】

一定の義務を負い得る法的資格。

ぎむ‐ひ【義務費】

法律上支払いが国または地方公共団体の義務となっている経費。公債の元利償還金の類。

キムポ【金浦】

(Kimp'o)韓国京畿道西部の都市。ソウルに近接し、韓国有数の稲作地帯で、園芸農業も発達。南東のソウル市江西区に金浦空港(もと金浦郡内)がある。

キム‐ヨンサム【金泳三】

(Kim Yŏng-sam)韓国の政治家。長く野党指導者として活動したが、1990年与党と合同、大統領(1993〜1998)。(1927〜)

きむら【木村】

姓氏の一つ。

⇒きむら‐いへえ【木村伊兵衛】

⇒きむら‐き【木村毅】

⇒きむら‐きんじ【木村謹治】

⇒きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

⇒きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】

⇒きむら‐しげなり【木村重成】

⇒きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】

⇒きむら‐しょうはち【木村荘八】

⇒きむら‐たいけん【木村泰賢】

⇒きむら‐ひさし【木村栄】

⇒きむら‐まさこと【木村正辞】

⇒きむら‐もとお【木村資生】

⇒きむら‐よしお【木村義雄】

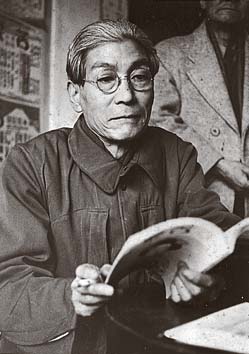

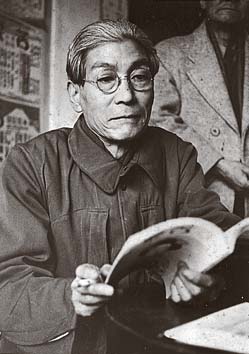

きむら‐いへえ【木村伊兵衛】‥ヱ

写真家。東京下谷の生れ。ライカによる人物写真で有名。(1901〜1974)

木村伊兵衛

撮影:田沼武能

キム‐ドンイン【金東仁】

(Kim Dong-in)朝鮮の小説家。筆名、琴童など。1914年渡日、朱耀翰チュヨハンらと文芸同人誌「創造」を創刊。短編にすぐれた。作「ペタラギ(舟唄)」「馬鈴薯」など。(1900〜1951)

ギムナジウム【Gymnasium ドイツ】

(古代ギリシアのギムナシオン(体操場)に由来)ドイツの伝統的な中等学校。元来は古典語・古典的教養を重視し、大学に接続するエリート階層のための学校。フランスのリセ、イギリスのパブリック‐スクールに相当。

ぎむ‐ねんげん【義務年限】

義務として、ある任務に従事すべき年限。

ぎむ‐のうりょく【義務能力】

一定の義務を負い得る法的資格。

ぎむ‐ひ【義務費】

法律上支払いが国または地方公共団体の義務となっている経費。公債の元利償還金の類。

キムポ【金浦】

(Kimp'o)韓国京畿道西部の都市。ソウルに近接し、韓国有数の稲作地帯で、園芸農業も発達。南東のソウル市江西区に金浦空港(もと金浦郡内)がある。

キム‐ヨンサム【金泳三】

(Kim Yŏng-sam)韓国の政治家。長く野党指導者として活動したが、1990年与党と合同、大統領(1993〜1998)。(1927〜)

きむら【木村】

姓氏の一つ。

⇒きむら‐いへえ【木村伊兵衛】

⇒きむら‐き【木村毅】

⇒きむら‐きんじ【木村謹治】

⇒きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

⇒きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】

⇒きむら‐しげなり【木村重成】

⇒きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】

⇒きむら‐しょうはち【木村荘八】

⇒きむら‐たいけん【木村泰賢】

⇒きむら‐ひさし【木村栄】

⇒きむら‐まさこと【木村正辞】

⇒きむら‐もとお【木村資生】

⇒きむら‐よしお【木村義雄】

きむら‐いへえ【木村伊兵衛】‥ヱ

写真家。東京下谷の生れ。ライカによる人物写真で有名。(1901〜1974)

木村伊兵衛

撮影:田沼武能

⇒きむら【木村】

きむら‐き【木村毅】

文芸評論家・小説家。岡山県生れ。早大英文卒。明治文化研究のさきがけとして、創作・翻訳・評論に幅広く活躍。著「小説研究十六講」「日本文学交流史の研究」など。(1894〜1979)

⇒きむら【木村】

きむら‐きんじ【木村謹治】‥ヂ

独文学者。秋田県生れ。東大教授。著「若きゲーテ研究」など。(1889〜1948)

⇒きむら【木村】

きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

ハラフシグモ科のクモ。体長約10ミリメートル。原始的で腹部に環節の名残りがあり、糸疣いといぼが腹面の中央部に位置する。森の中の土中に管状の巣穴を作り入口に砂粒を糸でかがった扉をつける。九州中南部に分布。名は最初の発見者木村有香に因む。

⇒きむら【木村】

きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】‥ダウ

江戸後期の文人・本草家。名は孔恭。字は世粛。別号、巽斎そんさい。通称、坪井屋吉右衛門。大坂北堀江に酒造業を営む。小野蘭山に本草学、池大雅に絵を学ぶ。奇書珍籍・書画・骨董を蒐集し、考証。「蒹葭堂日記」を残す。(1736〜1802)

⇒きむら【木村】

きむら‐しげなり【木村重成】

江戸初期の武将。豊臣秀頼の臣。長門守。知略あり、大坂冬の陣に善戦し、和議の際、徳川秀忠の誓紙受取の使者という。翌年の夏の陣に戦死。( 〜1615)

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】‥シヤウ‥

相撲の行司の名跡。寛永(1624〜1644)年間、相撲中興の時、真田伊豆守の臣、中立なかだち清重が行司をつとめたのを流祖とし、以後3代目に至って木村庄之助を名乗り、代々襲名。現在、日本相撲協会の立行司の筆頭。→式守伊之助。

⇒きむら【木村】

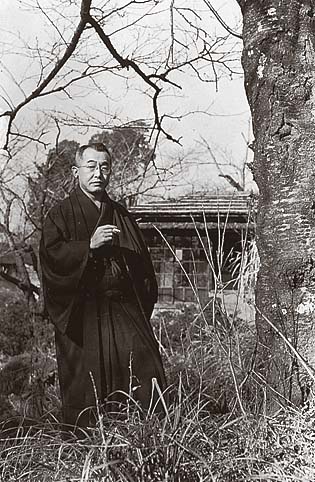

きむら‐しょうはち【木村荘八】‥シヤウ‥

洋画家。東京生れ。岸田劉生とともにフュウザン会・草土社を創立。「にごりえ」「濹東綺譚」などの挿絵を描き、随筆家としても知名。作「パンの会」「牛肉店帳場」、著「東京繁昌記」など。(1893〜1958)

木村荘八

撮影:石井幸之助

⇒きむら【木村】

きむら‐き【木村毅】

文芸評論家・小説家。岡山県生れ。早大英文卒。明治文化研究のさきがけとして、創作・翻訳・評論に幅広く活躍。著「小説研究十六講」「日本文学交流史の研究」など。(1894〜1979)

⇒きむら【木村】

きむら‐きんじ【木村謹治】‥ヂ

独文学者。秋田県生れ。東大教授。著「若きゲーテ研究」など。(1889〜1948)

⇒きむら【木村】

きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

ハラフシグモ科のクモ。体長約10ミリメートル。原始的で腹部に環節の名残りがあり、糸疣いといぼが腹面の中央部に位置する。森の中の土中に管状の巣穴を作り入口に砂粒を糸でかがった扉をつける。九州中南部に分布。名は最初の発見者木村有香に因む。

⇒きむら【木村】

きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】‥ダウ

江戸後期の文人・本草家。名は孔恭。字は世粛。別号、巽斎そんさい。通称、坪井屋吉右衛門。大坂北堀江に酒造業を営む。小野蘭山に本草学、池大雅に絵を学ぶ。奇書珍籍・書画・骨董を蒐集し、考証。「蒹葭堂日記」を残す。(1736〜1802)

⇒きむら【木村】

きむら‐しげなり【木村重成】

江戸初期の武将。豊臣秀頼の臣。長門守。知略あり、大坂冬の陣に善戦し、和議の際、徳川秀忠の誓紙受取の使者という。翌年の夏の陣に戦死。( 〜1615)

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】‥シヤウ‥

相撲の行司の名跡。寛永(1624〜1644)年間、相撲中興の時、真田伊豆守の臣、中立なかだち清重が行司をつとめたのを流祖とし、以後3代目に至って木村庄之助を名乗り、代々襲名。現在、日本相撲協会の立行司の筆頭。→式守伊之助。

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうはち【木村荘八】‥シヤウ‥

洋画家。東京生れ。岸田劉生とともにフュウザン会・草土社を創立。「にごりえ」「濹東綺譚」などの挿絵を描き、随筆家としても知名。作「パンの会」「牛肉店帳場」、著「東京繁昌記」など。(1893〜1958)

木村荘八

撮影:石井幸之助

⇒きむら【木村】

きむら‐たいけん【木村泰賢】

仏教学者。岩手県生れ。東大教授。著「阿毘達磨論の研究」「原始仏教思想論」など。(1881〜1930)

⇒きむら【木村】

きむら‐たけ【黄紫茸】

〔植〕オニク(御肉)の別称。

きむら‐ひさし【木村栄】

天文学者。石川県生れ。水沢緯度観測所創設以来42年間所長をつとめ、その間緯度変化に関するz項(木村項)の発見を行い、万国緯度変化中央局長に就任。文化勲章。(1870〜1943)

⇒きむら【木村】

きむら‐まさこと【木村正辞】

国学者。欟斎つきのや・集古葉堂と号す。成田生れ。東大教授。万葉集の研究に貢献。著「万葉集美夫君志みふぐし」など。(1827〜1913)

⇒きむら【木村】

きむら‐もとお【木村資生】

遺伝学者。愛知県生れ。京大卒。国立遺伝学研究所教授。集団遺伝学の研究から分子進化における中立説を提唱、突然変異の多くは自然淘汰にほとんど関係ないことを示す。文化勲章。(1924〜1994)

⇒きむら【木村】

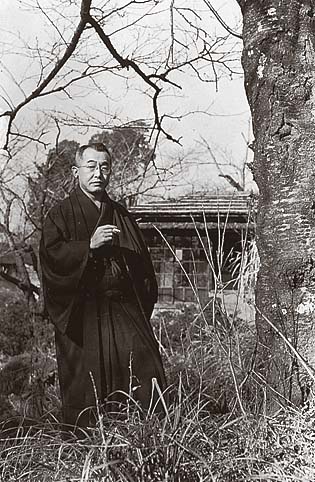

きむら‐よしお【木村義雄】‥ヲ

将棋棋士。14世名人。東京生れ。関根金次郎門下。1937年以来の実力名人制の第1〜5期、第8〜10期、名人位を保持。(1905〜1986)

木村義雄

撮影:田村 茂

⇒きむら【木村】

きむら‐たいけん【木村泰賢】

仏教学者。岩手県生れ。東大教授。著「阿毘達磨論の研究」「原始仏教思想論」など。(1881〜1930)

⇒きむら【木村】

きむら‐たけ【黄紫茸】

〔植〕オニク(御肉)の別称。

きむら‐ひさし【木村栄】

天文学者。石川県生れ。水沢緯度観測所創設以来42年間所長をつとめ、その間緯度変化に関するz項(木村項)の発見を行い、万国緯度変化中央局長に就任。文化勲章。(1870〜1943)

⇒きむら【木村】

きむら‐まさこと【木村正辞】

国学者。欟斎つきのや・集古葉堂と号す。成田生れ。東大教授。万葉集の研究に貢献。著「万葉集美夫君志みふぐし」など。(1827〜1913)

⇒きむら【木村】

きむら‐もとお【木村資生】

遺伝学者。愛知県生れ。京大卒。国立遺伝学研究所教授。集団遺伝学の研究から分子進化における中立説を提唱、突然変異の多くは自然淘汰にほとんど関係ないことを示す。文化勲章。(1924〜1994)

⇒きむら【木村】

きむら‐よしお【木村義雄】‥ヲ

将棋棋士。14世名人。東京生れ。関根金次郎門下。1937年以来の実力名人制の第1〜5期、第8〜10期、名人位を保持。(1905〜1986)

木村義雄

撮影:田村 茂

⇒きむら【木村】

ギムレット【gimlet】

ジンにライム‐ジュースを混ぜたカクテル。

きむろ【木室】

姓氏の一つ。

⇒きむろ‐ぼううん【木室卯雲】

きむろ‐ぼううん【木室卯雲】‥バウ‥

江戸中期の狂歌・咄本はなしぼん作者。名は朝濤ともなみ。幕臣として江戸に住む。作「鹿の子餅」など。(1714〜1783)

→文献資料[鹿の子餅]

⇒きむろ【木室】

ぎむ‐ろん【義務論】

倫理学において、行為の道徳的価値は、主観や功利性ではなくただ義務に基づいてなされることにあるとする立場。カントの倫理学がその典型。義務倫理学。

きめ【決め・極め】

きめること。きまり。決定。

き‐め【木目・肌理】

①《木目》もくめ。木理。

②皮膚の表面のこまかいあや。「―の細かい肌」

③物の表面に現れたこまかいあや。手ざわりの感じ。文理。

⇒きめが細かい

ギメ【guillemet フランス】

(本来、引用符《 》の意)括弧の一つ。〈 〉の類。ギュメ。

き‐めい【忌明】

忌明け。いみあけ。

き‐めい【記名】

①氏名をしるすこと。署名。

②〔法〕署名と区別し、他人が代わって書いたり、印刷したり、ゴム印を押したりして氏名をしるすこと。「―捺印」

⇒きめい‐かぶけん【記名株券】

⇒きめい‐こうさい【記名公債】

⇒きめい‐さいけん【記名債券】

⇒きめい‐しき【記名式】

⇒きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

⇒きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】

⇒きめいしき‐てがた【記名式手形】

⇒きめい‐しゃさい【記名社債】

⇒きめい‐しょうけん【記名証券】

⇒きめい‐とうひょう【記名投票】

き‐めい【記銘】

〔心〕物事をおぼえこむこと。→保持→再生

き‐めい【貴命】

①貴人の依頼・命令。おおせごと。

②目上の相手の命令の尊敬語。

ぎ‐めい【偽名】

氏名をいつわること。また、にせの名。「―を使う」

きめい‐がっき【気鳴楽器】‥ガク‥

(aerophone)楽器分類の一つ。空気を発音体とする楽器。管楽器・オルガンおよび周囲の空気を鳴らす鞭むちや刀の類。

きめい‐かぶけん【記名株券】

株主の氏名を株券面に記入した株券。↔無記名株券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐こうさい【記名公債】

債権者の氏名を公債原簿および債券面に記入した公債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐さいけん【記名債券】

債権者の氏名を表示した債券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しき【記名式】

証券などに権利者の氏名を記載する方式。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

手形・小切手で、裏書人の署名のほか、被裏書人の氏名または商号を記載した裏書。正式裏書。完全裏書。↔無記名式裏書。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】‥ヂ‥バラヒ‥

証券に記載された特定の人または証券の正当な所持人に支払うべき債券。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐てがた【記名式手形】

特定人が権利者として記載されている手形。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しゃさい【記名社債】

権利者の氏名を社債原簿ならびに債券面に記入した社債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しょうけん【記名証券】

(→)指名証券に同じ。↔無記名証券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐とうひょう【記名投票】‥ヘウ

用紙に投票者の氏名を記入して投票すること。↔無記名投票

⇒き‐めい【記名】

⇒きむら【木村】

ギムレット【gimlet】

ジンにライム‐ジュースを混ぜたカクテル。

きむろ【木室】

姓氏の一つ。

⇒きむろ‐ぼううん【木室卯雲】

きむろ‐ぼううん【木室卯雲】‥バウ‥

江戸中期の狂歌・咄本はなしぼん作者。名は朝濤ともなみ。幕臣として江戸に住む。作「鹿の子餅」など。(1714〜1783)

→文献資料[鹿の子餅]

⇒きむろ【木室】

ぎむ‐ろん【義務論】

倫理学において、行為の道徳的価値は、主観や功利性ではなくただ義務に基づいてなされることにあるとする立場。カントの倫理学がその典型。義務倫理学。

きめ【決め・極め】

きめること。きまり。決定。

き‐め【木目・肌理】

①《木目》もくめ。木理。

②皮膚の表面のこまかいあや。「―の細かい肌」

③物の表面に現れたこまかいあや。手ざわりの感じ。文理。

⇒きめが細かい

ギメ【guillemet フランス】

(本来、引用符《 》の意)括弧の一つ。〈 〉の類。ギュメ。

き‐めい【忌明】

忌明け。いみあけ。

き‐めい【記名】

①氏名をしるすこと。署名。

②〔法〕署名と区別し、他人が代わって書いたり、印刷したり、ゴム印を押したりして氏名をしるすこと。「―捺印」

⇒きめい‐かぶけん【記名株券】

⇒きめい‐こうさい【記名公債】

⇒きめい‐さいけん【記名債券】

⇒きめい‐しき【記名式】

⇒きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

⇒きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】

⇒きめいしき‐てがた【記名式手形】

⇒きめい‐しゃさい【記名社債】

⇒きめい‐しょうけん【記名証券】

⇒きめい‐とうひょう【記名投票】

き‐めい【記銘】

〔心〕物事をおぼえこむこと。→保持→再生

き‐めい【貴命】

①貴人の依頼・命令。おおせごと。

②目上の相手の命令の尊敬語。

ぎ‐めい【偽名】

氏名をいつわること。また、にせの名。「―を使う」

きめい‐がっき【気鳴楽器】‥ガク‥

(aerophone)楽器分類の一つ。空気を発音体とする楽器。管楽器・オルガンおよび周囲の空気を鳴らす鞭むちや刀の類。

きめい‐かぶけん【記名株券】

株主の氏名を株券面に記入した株券。↔無記名株券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐こうさい【記名公債】

債権者の氏名を公債原簿および債券面に記入した公債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐さいけん【記名債券】

債権者の氏名を表示した債券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しき【記名式】

証券などに権利者の氏名を記載する方式。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

手形・小切手で、裏書人の署名のほか、被裏書人の氏名または商号を記載した裏書。正式裏書。完全裏書。↔無記名式裏書。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】‥ヂ‥バラヒ‥

証券に記載された特定の人または証券の正当な所持人に支払うべき債券。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐てがた【記名式手形】

特定人が権利者として記載されている手形。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しゃさい【記名社債】

権利者の氏名を社債原簿ならびに債券面に記入した社債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しょうけん【記名証券】

(→)指名証券に同じ。↔無記名証券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐とうひょう【記名投票】‥ヘウ

用紙に投票者の氏名を記入して投票すること。↔無記名投票

⇒き‐めい【記名】

キム‐ドンイン【金東仁】

(Kim Dong-in)朝鮮の小説家。筆名、琴童など。1914年渡日、朱耀翰チュヨハンらと文芸同人誌「創造」を創刊。短編にすぐれた。作「ペタラギ(舟唄)」「馬鈴薯」など。(1900〜1951)

ギムナジウム【Gymnasium ドイツ】

(古代ギリシアのギムナシオン(体操場)に由来)ドイツの伝統的な中等学校。元来は古典語・古典的教養を重視し、大学に接続するエリート階層のための学校。フランスのリセ、イギリスのパブリック‐スクールに相当。

ぎむ‐ねんげん【義務年限】

義務として、ある任務に従事すべき年限。

ぎむ‐のうりょく【義務能力】

一定の義務を負い得る法的資格。

ぎむ‐ひ【義務費】

法律上支払いが国または地方公共団体の義務となっている経費。公債の元利償還金の類。

キムポ【金浦】

(Kimp'o)韓国京畿道西部の都市。ソウルに近接し、韓国有数の稲作地帯で、園芸農業も発達。南東のソウル市江西区に金浦空港(もと金浦郡内)がある。

キム‐ヨンサム【金泳三】

(Kim Yŏng-sam)韓国の政治家。長く野党指導者として活動したが、1990年与党と合同、大統領(1993〜1998)。(1927〜)

きむら【木村】

姓氏の一つ。

⇒きむら‐いへえ【木村伊兵衛】

⇒きむら‐き【木村毅】

⇒きむら‐きんじ【木村謹治】

⇒きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

⇒きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】

⇒きむら‐しげなり【木村重成】

⇒きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】

⇒きむら‐しょうはち【木村荘八】

⇒きむら‐たいけん【木村泰賢】

⇒きむら‐ひさし【木村栄】

⇒きむら‐まさこと【木村正辞】

⇒きむら‐もとお【木村資生】

⇒きむら‐よしお【木村義雄】

きむら‐いへえ【木村伊兵衛】‥ヱ

写真家。東京下谷の生れ。ライカによる人物写真で有名。(1901〜1974)

木村伊兵衛

撮影:田沼武能

キム‐ドンイン【金東仁】

(Kim Dong-in)朝鮮の小説家。筆名、琴童など。1914年渡日、朱耀翰チュヨハンらと文芸同人誌「創造」を創刊。短編にすぐれた。作「ペタラギ(舟唄)」「馬鈴薯」など。(1900〜1951)

ギムナジウム【Gymnasium ドイツ】

(古代ギリシアのギムナシオン(体操場)に由来)ドイツの伝統的な中等学校。元来は古典語・古典的教養を重視し、大学に接続するエリート階層のための学校。フランスのリセ、イギリスのパブリック‐スクールに相当。

ぎむ‐ねんげん【義務年限】

義務として、ある任務に従事すべき年限。

ぎむ‐のうりょく【義務能力】

一定の義務を負い得る法的資格。

ぎむ‐ひ【義務費】

法律上支払いが国または地方公共団体の義務となっている経費。公債の元利償還金の類。

キムポ【金浦】

(Kimp'o)韓国京畿道西部の都市。ソウルに近接し、韓国有数の稲作地帯で、園芸農業も発達。南東のソウル市江西区に金浦空港(もと金浦郡内)がある。

キム‐ヨンサム【金泳三】

(Kim Yŏng-sam)韓国の政治家。長く野党指導者として活動したが、1990年与党と合同、大統領(1993〜1998)。(1927〜)

きむら【木村】

姓氏の一つ。

⇒きむら‐いへえ【木村伊兵衛】

⇒きむら‐き【木村毅】

⇒きむら‐きんじ【木村謹治】

⇒きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

⇒きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】

⇒きむら‐しげなり【木村重成】

⇒きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】

⇒きむら‐しょうはち【木村荘八】

⇒きむら‐たいけん【木村泰賢】

⇒きむら‐ひさし【木村栄】

⇒きむら‐まさこと【木村正辞】

⇒きむら‐もとお【木村資生】

⇒きむら‐よしお【木村義雄】

きむら‐いへえ【木村伊兵衛】‥ヱ

写真家。東京下谷の生れ。ライカによる人物写真で有名。(1901〜1974)

木村伊兵衛

撮影:田沼武能

⇒きむら【木村】

きむら‐き【木村毅】

文芸評論家・小説家。岡山県生れ。早大英文卒。明治文化研究のさきがけとして、創作・翻訳・評論に幅広く活躍。著「小説研究十六講」「日本文学交流史の研究」など。(1894〜1979)

⇒きむら【木村】

きむら‐きんじ【木村謹治】‥ヂ

独文学者。秋田県生れ。東大教授。著「若きゲーテ研究」など。(1889〜1948)

⇒きむら【木村】

きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

ハラフシグモ科のクモ。体長約10ミリメートル。原始的で腹部に環節の名残りがあり、糸疣いといぼが腹面の中央部に位置する。森の中の土中に管状の巣穴を作り入口に砂粒を糸でかがった扉をつける。九州中南部に分布。名は最初の発見者木村有香に因む。

⇒きむら【木村】

きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】‥ダウ

江戸後期の文人・本草家。名は孔恭。字は世粛。別号、巽斎そんさい。通称、坪井屋吉右衛門。大坂北堀江に酒造業を営む。小野蘭山に本草学、池大雅に絵を学ぶ。奇書珍籍・書画・骨董を蒐集し、考証。「蒹葭堂日記」を残す。(1736〜1802)

⇒きむら【木村】

きむら‐しげなり【木村重成】

江戸初期の武将。豊臣秀頼の臣。長門守。知略あり、大坂冬の陣に善戦し、和議の際、徳川秀忠の誓紙受取の使者という。翌年の夏の陣に戦死。( 〜1615)

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】‥シヤウ‥

相撲の行司の名跡。寛永(1624〜1644)年間、相撲中興の時、真田伊豆守の臣、中立なかだち清重が行司をつとめたのを流祖とし、以後3代目に至って木村庄之助を名乗り、代々襲名。現在、日本相撲協会の立行司の筆頭。→式守伊之助。

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうはち【木村荘八】‥シヤウ‥

洋画家。東京生れ。岸田劉生とともにフュウザン会・草土社を創立。「にごりえ」「濹東綺譚」などの挿絵を描き、随筆家としても知名。作「パンの会」「牛肉店帳場」、著「東京繁昌記」など。(1893〜1958)

木村荘八

撮影:石井幸之助

⇒きむら【木村】

きむら‐き【木村毅】

文芸評論家・小説家。岡山県生れ。早大英文卒。明治文化研究のさきがけとして、創作・翻訳・評論に幅広く活躍。著「小説研究十六講」「日本文学交流史の研究」など。(1894〜1979)

⇒きむら【木村】

きむら‐きんじ【木村謹治】‥ヂ

独文学者。秋田県生れ。東大教授。著「若きゲーテ研究」など。(1889〜1948)

⇒きむら【木村】

きむら‐ぐも【木村蜘蛛】

ハラフシグモ科のクモ。体長約10ミリメートル。原始的で腹部に環節の名残りがあり、糸疣いといぼが腹面の中央部に位置する。森の中の土中に管状の巣穴を作り入口に砂粒を糸でかがった扉をつける。九州中南部に分布。名は最初の発見者木村有香に因む。

⇒きむら【木村】

きむら‐けんかどう【木村蒹葭堂】‥ダウ

江戸後期の文人・本草家。名は孔恭。字は世粛。別号、巽斎そんさい。通称、坪井屋吉右衛門。大坂北堀江に酒造業を営む。小野蘭山に本草学、池大雅に絵を学ぶ。奇書珍籍・書画・骨董を蒐集し、考証。「蒹葭堂日記」を残す。(1736〜1802)

⇒きむら【木村】

きむら‐しげなり【木村重成】

江戸初期の武将。豊臣秀頼の臣。長門守。知略あり、大坂冬の陣に善戦し、和議の際、徳川秀忠の誓紙受取の使者という。翌年の夏の陣に戦死。( 〜1615)

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうのすけ【木村庄之助】‥シヤウ‥

相撲の行司の名跡。寛永(1624〜1644)年間、相撲中興の時、真田伊豆守の臣、中立なかだち清重が行司をつとめたのを流祖とし、以後3代目に至って木村庄之助を名乗り、代々襲名。現在、日本相撲協会の立行司の筆頭。→式守伊之助。

⇒きむら【木村】

きむら‐しょうはち【木村荘八】‥シヤウ‥

洋画家。東京生れ。岸田劉生とともにフュウザン会・草土社を創立。「にごりえ」「濹東綺譚」などの挿絵を描き、随筆家としても知名。作「パンの会」「牛肉店帳場」、著「東京繁昌記」など。(1893〜1958)

木村荘八

撮影:石井幸之助

⇒きむら【木村】

きむら‐たいけん【木村泰賢】

仏教学者。岩手県生れ。東大教授。著「阿毘達磨論の研究」「原始仏教思想論」など。(1881〜1930)

⇒きむら【木村】

きむら‐たけ【黄紫茸】

〔植〕オニク(御肉)の別称。

きむら‐ひさし【木村栄】

天文学者。石川県生れ。水沢緯度観測所創設以来42年間所長をつとめ、その間緯度変化に関するz項(木村項)の発見を行い、万国緯度変化中央局長に就任。文化勲章。(1870〜1943)

⇒きむら【木村】

きむら‐まさこと【木村正辞】

国学者。欟斎つきのや・集古葉堂と号す。成田生れ。東大教授。万葉集の研究に貢献。著「万葉集美夫君志みふぐし」など。(1827〜1913)

⇒きむら【木村】

きむら‐もとお【木村資生】

遺伝学者。愛知県生れ。京大卒。国立遺伝学研究所教授。集団遺伝学の研究から分子進化における中立説を提唱、突然変異の多くは自然淘汰にほとんど関係ないことを示す。文化勲章。(1924〜1994)

⇒きむら【木村】

きむら‐よしお【木村義雄】‥ヲ

将棋棋士。14世名人。東京生れ。関根金次郎門下。1937年以来の実力名人制の第1〜5期、第8〜10期、名人位を保持。(1905〜1986)

木村義雄

撮影:田村 茂

⇒きむら【木村】

きむら‐たいけん【木村泰賢】

仏教学者。岩手県生れ。東大教授。著「阿毘達磨論の研究」「原始仏教思想論」など。(1881〜1930)

⇒きむら【木村】

きむら‐たけ【黄紫茸】

〔植〕オニク(御肉)の別称。

きむら‐ひさし【木村栄】

天文学者。石川県生れ。水沢緯度観測所創設以来42年間所長をつとめ、その間緯度変化に関するz項(木村項)の発見を行い、万国緯度変化中央局長に就任。文化勲章。(1870〜1943)

⇒きむら【木村】

きむら‐まさこと【木村正辞】

国学者。欟斎つきのや・集古葉堂と号す。成田生れ。東大教授。万葉集の研究に貢献。著「万葉集美夫君志みふぐし」など。(1827〜1913)

⇒きむら【木村】

きむら‐もとお【木村資生】

遺伝学者。愛知県生れ。京大卒。国立遺伝学研究所教授。集団遺伝学の研究から分子進化における中立説を提唱、突然変異の多くは自然淘汰にほとんど関係ないことを示す。文化勲章。(1924〜1994)

⇒きむら【木村】

きむら‐よしお【木村義雄】‥ヲ

将棋棋士。14世名人。東京生れ。関根金次郎門下。1937年以来の実力名人制の第1〜5期、第8〜10期、名人位を保持。(1905〜1986)

木村義雄

撮影:田村 茂

⇒きむら【木村】

ギムレット【gimlet】

ジンにライム‐ジュースを混ぜたカクテル。

きむろ【木室】

姓氏の一つ。

⇒きむろ‐ぼううん【木室卯雲】

きむろ‐ぼううん【木室卯雲】‥バウ‥

江戸中期の狂歌・咄本はなしぼん作者。名は朝濤ともなみ。幕臣として江戸に住む。作「鹿の子餅」など。(1714〜1783)

→文献資料[鹿の子餅]

⇒きむろ【木室】

ぎむ‐ろん【義務論】

倫理学において、行為の道徳的価値は、主観や功利性ではなくただ義務に基づいてなされることにあるとする立場。カントの倫理学がその典型。義務倫理学。

きめ【決め・極め】

きめること。きまり。決定。

き‐め【木目・肌理】

①《木目》もくめ。木理。

②皮膚の表面のこまかいあや。「―の細かい肌」

③物の表面に現れたこまかいあや。手ざわりの感じ。文理。

⇒きめが細かい

ギメ【guillemet フランス】

(本来、引用符《 》の意)括弧の一つ。〈 〉の類。ギュメ。

き‐めい【忌明】

忌明け。いみあけ。

き‐めい【記名】

①氏名をしるすこと。署名。

②〔法〕署名と区別し、他人が代わって書いたり、印刷したり、ゴム印を押したりして氏名をしるすこと。「―捺印」

⇒きめい‐かぶけん【記名株券】

⇒きめい‐こうさい【記名公債】

⇒きめい‐さいけん【記名債券】

⇒きめい‐しき【記名式】

⇒きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

⇒きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】

⇒きめいしき‐てがた【記名式手形】

⇒きめい‐しゃさい【記名社債】

⇒きめい‐しょうけん【記名証券】

⇒きめい‐とうひょう【記名投票】

き‐めい【記銘】

〔心〕物事をおぼえこむこと。→保持→再生

き‐めい【貴命】

①貴人の依頼・命令。おおせごと。

②目上の相手の命令の尊敬語。

ぎ‐めい【偽名】

氏名をいつわること。また、にせの名。「―を使う」

きめい‐がっき【気鳴楽器】‥ガク‥

(aerophone)楽器分類の一つ。空気を発音体とする楽器。管楽器・オルガンおよび周囲の空気を鳴らす鞭むちや刀の類。

きめい‐かぶけん【記名株券】

株主の氏名を株券面に記入した株券。↔無記名株券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐こうさい【記名公債】

債権者の氏名を公債原簿および債券面に記入した公債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐さいけん【記名債券】

債権者の氏名を表示した債券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しき【記名式】

証券などに権利者の氏名を記載する方式。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

手形・小切手で、裏書人の署名のほか、被裏書人の氏名または商号を記載した裏書。正式裏書。完全裏書。↔無記名式裏書。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】‥ヂ‥バラヒ‥

証券に記載された特定の人または証券の正当な所持人に支払うべき債券。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐てがた【記名式手形】

特定人が権利者として記載されている手形。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しゃさい【記名社債】

権利者の氏名を社債原簿ならびに債券面に記入した社債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しょうけん【記名証券】

(→)指名証券に同じ。↔無記名証券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐とうひょう【記名投票】‥ヘウ

用紙に投票者の氏名を記入して投票すること。↔無記名投票

⇒き‐めい【記名】

⇒きむら【木村】

ギムレット【gimlet】

ジンにライム‐ジュースを混ぜたカクテル。

きむろ【木室】

姓氏の一つ。

⇒きむろ‐ぼううん【木室卯雲】

きむろ‐ぼううん【木室卯雲】‥バウ‥

江戸中期の狂歌・咄本はなしぼん作者。名は朝濤ともなみ。幕臣として江戸に住む。作「鹿の子餅」など。(1714〜1783)

→文献資料[鹿の子餅]

⇒きむろ【木室】

ぎむ‐ろん【義務論】

倫理学において、行為の道徳的価値は、主観や功利性ではなくただ義務に基づいてなされることにあるとする立場。カントの倫理学がその典型。義務倫理学。

きめ【決め・極め】

きめること。きまり。決定。

き‐め【木目・肌理】

①《木目》もくめ。木理。

②皮膚の表面のこまかいあや。「―の細かい肌」

③物の表面に現れたこまかいあや。手ざわりの感じ。文理。

⇒きめが細かい

ギメ【guillemet フランス】

(本来、引用符《 》の意)括弧の一つ。〈 〉の類。ギュメ。

き‐めい【忌明】

忌明け。いみあけ。

き‐めい【記名】

①氏名をしるすこと。署名。

②〔法〕署名と区別し、他人が代わって書いたり、印刷したり、ゴム印を押したりして氏名をしるすこと。「―捺印」

⇒きめい‐かぶけん【記名株券】

⇒きめい‐こうさい【記名公債】

⇒きめい‐さいけん【記名債券】

⇒きめい‐しき【記名式】

⇒きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

⇒きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】

⇒きめいしき‐てがた【記名式手形】

⇒きめい‐しゃさい【記名社債】

⇒きめい‐しょうけん【記名証券】

⇒きめい‐とうひょう【記名投票】

き‐めい【記銘】

〔心〕物事をおぼえこむこと。→保持→再生

き‐めい【貴命】

①貴人の依頼・命令。おおせごと。

②目上の相手の命令の尊敬語。

ぎ‐めい【偽名】

氏名をいつわること。また、にせの名。「―を使う」

きめい‐がっき【気鳴楽器】‥ガク‥

(aerophone)楽器分類の一つ。空気を発音体とする楽器。管楽器・オルガンおよび周囲の空気を鳴らす鞭むちや刀の類。

きめい‐かぶけん【記名株券】

株主の氏名を株券面に記入した株券。↔無記名株券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐こうさい【記名公債】

債権者の氏名を公債原簿および債券面に記入した公債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐さいけん【記名債券】

債権者の氏名を表示した債券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しき【記名式】

証券などに権利者の氏名を記載する方式。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐うらがき【記名式裏書】

手形・小切手で、裏書人の署名のほか、被裏書人の氏名または商号を記載した裏書。正式裏書。完全裏書。↔無記名式裏書。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐じさんにんばらい‐さいけん【記名式持参人払債券】‥ヂ‥バラヒ‥

証券に記載された特定の人または証券の正当な所持人に支払うべき債券。

⇒き‐めい【記名】

きめいしき‐てがた【記名式手形】

特定人が権利者として記載されている手形。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しゃさい【記名社債】

権利者の氏名を社債原簿ならびに債券面に記入した社債。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐しょうけん【記名証券】

(→)指名証券に同じ。↔無記名証券。

⇒き‐めい【記名】

きめい‐とうひょう【記名投票】‥ヘウ

用紙に投票者の氏名を記入して投票すること。↔無記名投票

⇒き‐めい【記名】

広辞苑 ページ 4954 での【○気脈を通ずる】単語。