複数辞典一括検索+![]()

![]()

○暮れ遅しくれおそし🔗⭐🔉

○暮れ遅しくれおそし

日の暮れるのが遅い。春の日長にいう。〈[季]春〉

⇒くれ【暮れ】

クレオパトラ【Cleopatra】

古代エジプト、プトレマイオス朝の女王の名。7世は美貌をもってカエサルを魅惑し、一時ローマに移住。のちアントニウスと結婚し東方の女王として君臨、アクティウムの海戦に敗れ、自殺。(前69〜前30)

⇒クレオパトラ‐の‐はな【クレオパトラの鼻】

クレオパトラ‐の‐はな【クレオパトラの鼻】

パスカルの「パンセ」にある「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、世界の歴史は変わっていたであろう」という一節。ほんのわずかなことが、大事に大きな影響を与えることもあるということ。

⇒クレオパトラ【Cleopatra】

クレオリテ【créolité フランス】

カリブ海のマルティニクで興った、混血性・雑種性に価値を置く文化運動。小説家シャモワゾー・コンフィアン、言語学者ジャン=ベルナベ(Jean Bernabé1942〜)らが1989年「クレオリテ礼賛」を発表して提起。

クレオン【crayon フランス】

⇒クレヨン

くれ‐かか・る【暮れ掛かる】

〔自五〕

日が暮れ始める。暮方になる。

くれ‐がく【呉楽】

(呉くれから伝来したからいう)伎楽の称。推古紀「呉に学びて―の儛まいを得たり」

くれ‐がし【某】

〔代〕

(不定称)人の名を誰とはっきり指示しないでいう語。なにがし。それがし。源氏物語夕顔「御随身みずいじんどもも、ありし何がし、―と数へしは」

くれ‐がた【暮れ方】

①日の暮れる頃。夕暮。源氏物語澪標「日―になりゆく」

②年・季節などの終わる頃。源氏物語総角「年の―には、かからぬ所だに空のけしき例には似ぬを」

くれ‐き【榑木】

(→)「くれ(榑)」に同じ。

⇒くれき‐やま【榑木山】

くれき‐やま【榑木山】

榑木を伐り出すための江戸幕府直轄の山林。

⇒くれ‐き【榑木】

くれ‐くぎ【呉釘】

頭のない釘。切釘。新撰字鏡6「鐕、无盖釘也、久礼久疑也」

くれ‐ぐれ【暮れ暮れ】

日の暮れようとする頃。くれがた。金槐集「萩の花―までもありつるが月出でて見るに」

⇒くれぐれ‐と【暮れ暮れと・暗れ暗れと】

くれ‐ぐれ【呉呉】

〔副〕

(多くは「も」を伴って)

①念をいれるさま。くり返しくり返し。かえすがえす。毎月抄「先哲の―書きおける物にも」

②相手に念を押すさま。せつに。よくよく。「―もよろしく」「―もお大事に」

くれぐれ‐と【暮れ暮れと・暗れ暗れと】

〔副〕

(奈良時代には清音)

①思案にくれるさま。心細く頼りないさま。暗い気持で。万葉集5「道の長手を―いかにか行かむ」

②日が暮れてゆくように。消え入るような死の形容。謡曲、摂待「そのまま―つひに空しくなり果つる」

⇒くれ‐ぐれ【暮れ暮れ】

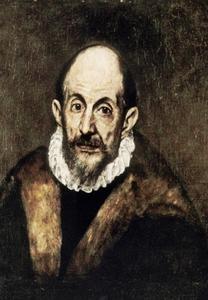

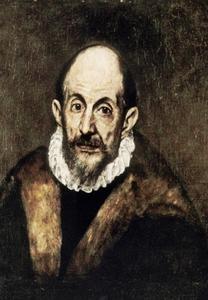

グレコ【El Greco】

(スペイン語でギリシア人の意。本名Kyriakos Theotokopoulos ギリシア)スペインの画家。クレタ島の生れ。ヴェネツィアで修業。トレドで活動し同地没。引き伸ばされた人物像、特異な構図、大胆な筆致で多くの宗教画を描いた。作「オルガス伯の埋葬」など。エル=グレコ。(1541〜1614)

グレコ

提供:ullstein bild/APL

「キリストの復活」

提供:ullstein bild/APL

「キリストの復活」

提供:ullstein bild/APL

「聖マウリティウスの殉教」

提供:ullstein bild/APL

「聖マウリティウスの殉教」

提供:ullstein bild/APL

くれ‐こづき【暮古月】

陰暦12月の称。↔暮新月くれしづき

グレゴリー【Gregory】

⇒グレゴリウス

グレゴリー【Isabella Augusta Gregory】

アイルランドの女性劇作家。イェーツと共にケルトの伝説の紹介・蒐集に努めた。アイルランド文化の復興運動を主導。(1852〜1932)

グレゴリウス【Gregorius ラテン】

ローマ教皇の名。グレゴリー。グレゴリオ。

①(1世)教会紛争などの難局に処して教会国家の基礎を確立、グレゴリオ聖歌の普及に貢献したと伝えられる。(在位590〜604)

②(7世)聖職売買、司祭の結婚、平信徒の叙任権を禁じ、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を破門、教皇権の全盛時代を築く。(在位1073〜1085)

③(13世)反宗教改革運動と教会内部の改革運動を推進。グレゴリウス暦を制定。(在位1572〜1585)

⇒グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

(Gregorian calendar)グレゴリウス13世が1582年にユリウス暦を改正して制定した暦。ユリウス暦では400年間に100回の閏年を置くのに対し、これは97回の閏年を置き、太陽の位置と暦日とを調節した。現行の太陽暦はこれに基づく。グレゴリオ暦。

⇒グレゴリウス【Gregorius ラテン】

グレゴリオ【Gregorio イタリア】

⇒グレゴリウス。

⇒グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

グレゴリオス【Grēgorios ギリシア】

①(Gregory of Nazianzos)カッパドキアの三教父の一人。381年のコンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。著「神学講話」。ナジアンゾスのグレゴリオス。(329頃〜389頃)

②(Gregory of Nyssa)カッパドキアの三教父の一人。コンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。聖書の比喩的解釈に拠った「モーセの生涯」「雅歌講話」を著す。ニュッサのグレゴリオス。(330頃〜394)

グレゴリオス‐パラマス【Grēgorios Palamas】

ビザンチンの神学者。アトス山で修行の後テッサロニーキ大主教。ラテン的神学に対してヘシュカスム(静寂主義)を弁護。(1296頃〜1359)

グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

(Cantus Gregorianus ラテン)ローマ‐カトリック教会の典礼で用いられるラテン語の単旋律聖歌。グレゴリウス1世の編纂と伝承されたところからの称。グレゴリウス聖歌。グレゴリアン‐チャント。

⇒グレゴリオ【Gregorio イタリア】

グレコ‐ローマン‐スタイル【Greco-Roman style】

レスリング種目の一つ。古代ギリシア時代から行われている型で、相手の腰から下を攻めることが禁じられている。→フリー‐スタイル

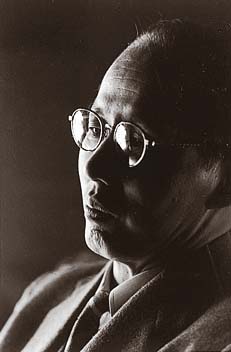

くれ‐しげいち【呉茂一】

西洋古典学者。東京生れ。秀三の子。東大・名古屋大教授。著「ギリシア神話」のほかギリシア・ローマ文学の邦訳多数。(1897〜1977)

呉茂一

撮影:田沼武能

くれ‐こづき【暮古月】

陰暦12月の称。↔暮新月くれしづき

グレゴリー【Gregory】

⇒グレゴリウス

グレゴリー【Isabella Augusta Gregory】

アイルランドの女性劇作家。イェーツと共にケルトの伝説の紹介・蒐集に努めた。アイルランド文化の復興運動を主導。(1852〜1932)

グレゴリウス【Gregorius ラテン】

ローマ教皇の名。グレゴリー。グレゴリオ。

①(1世)教会紛争などの難局に処して教会国家の基礎を確立、グレゴリオ聖歌の普及に貢献したと伝えられる。(在位590〜604)

②(7世)聖職売買、司祭の結婚、平信徒の叙任権を禁じ、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を破門、教皇権の全盛時代を築く。(在位1073〜1085)

③(13世)反宗教改革運動と教会内部の改革運動を推進。グレゴリウス暦を制定。(在位1572〜1585)

⇒グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

(Gregorian calendar)グレゴリウス13世が1582年にユリウス暦を改正して制定した暦。ユリウス暦では400年間に100回の閏年を置くのに対し、これは97回の閏年を置き、太陽の位置と暦日とを調節した。現行の太陽暦はこれに基づく。グレゴリオ暦。

⇒グレゴリウス【Gregorius ラテン】

グレゴリオ【Gregorio イタリア】

⇒グレゴリウス。

⇒グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

グレゴリオス【Grēgorios ギリシア】

①(Gregory of Nazianzos)カッパドキアの三教父の一人。381年のコンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。著「神学講話」。ナジアンゾスのグレゴリオス。(329頃〜389頃)

②(Gregory of Nyssa)カッパドキアの三教父の一人。コンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。聖書の比喩的解釈に拠った「モーセの生涯」「雅歌講話」を著す。ニュッサのグレゴリオス。(330頃〜394)

グレゴリオス‐パラマス【Grēgorios Palamas】

ビザンチンの神学者。アトス山で修行の後テッサロニーキ大主教。ラテン的神学に対してヘシュカスム(静寂主義)を弁護。(1296頃〜1359)

グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

(Cantus Gregorianus ラテン)ローマ‐カトリック教会の典礼で用いられるラテン語の単旋律聖歌。グレゴリウス1世の編纂と伝承されたところからの称。グレゴリウス聖歌。グレゴリアン‐チャント。

⇒グレゴリオ【Gregorio イタリア】

グレコ‐ローマン‐スタイル【Greco-Roman style】

レスリング種目の一つ。古代ギリシア時代から行われている型で、相手の腰から下を攻めることが禁じられている。→フリー‐スタイル

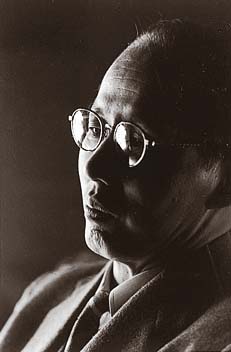

くれ‐しげいち【呉茂一】

西洋古典学者。東京生れ。秀三の子。東大・名古屋大教授。著「ギリシア神話」のほかギリシア・ローマ文学の邦訳多数。(1897〜1977)

呉茂一

撮影:田沼武能

⇒くれ【呉】

くれ‐しづき【暮新月】

陰暦正月の称。↔暮古月くれこづき

クレジット【credit】

(信用の意)

①一国の政府または会社・銀行が、他国の政府または会社・銀行に対して借入れを予約する短期の信用。「―を設定する」

②月賦などの信用販売。掛売り。

③貸方。貸方記入額。

④外電記事の冒頭に明記する、その記事を提供した外国通信社名。

⑤翻訳書・写真などに明記する著作権者などの名前。

⑥テレビなどで示す番組提供のスポンサー名。

⇒クレジット‐カード【credit card】

⇒クレジット‐クランチ【credit crunch】

⇒クレジット‐タイトル【credit title】

クレジット‐カード【credit card】

クレジット‐カード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード。サインなどをするだけで、カード会社の加盟店から一定限度内の買物ができる。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐クランチ【credit crunch】

(crunchは危機の意)金融機関の貸し渋りのために、信用を受ける条件を備えた借り手が資金を調達できなくなる状態。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐タイトル【credit title】

映画・テレビなどで、その制作に関係したプロダクション・スタッフ・キャストなどを紹介する字幕。

⇒クレジット【credit】

グレシャム【Thomas Gresham】

イギリスの財政家。エリザベス女王に仕えて財政および外交上に功績があり、ロンドンの王立取引所の設立を提唱。グレシャムの法則で有名。(1519〜1579)

⇒グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】

グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】‥ハフ‥

同一の名目価値をもち実質価値を異にする貨幣が一国内に共に流通する時は、良貨は保蔵され、支払には悪貨だけが使われる傾向になる、すなわち「悪貨は良貨を駆逐する」という法則。

⇒グレシャム【Thomas Gresham】

くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ

精神病学者。広島出身。東大教授。精神病学の発展に尽力。また、医学史・シーボルトの事績の研究がある。(1865〜1932)

⇒くれ【呉】

クレゾール【Kresol ドイツ】

分子式C6H4(CH3)OH フェノール類の一つ。オルト・メタ・パラの三つの異性体がある。コールタールおよび木タール中に含まれる。消毒薬・防腐剤に使用。

⇒クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】

クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】‥セキ‥

カリ石鹸・クレゾールを混和して製した澄明黄褐色の液。0.5〜3パーセントの水溶液を外科用消毒液・殺菌液とする。

⇒クレゾール【Kresol ドイツ】

くれ‐そ・む【暮れ初む】

〔自下二〕

暮れはじめる。

クレソン【cresson フランス】

アブラナ科の多年草。ヨーロッパ原産。明治初期に日本に導入され葉菜として栽培されたが、今は、各地の清流・水湿地に自生。葉はセリに似て暗緑色の複葉。茎は水中をはう。全草に辛味があり生食。オランダガラシ。ミズガラシ。英語名ウォーター‐クレス。

クレソン

撮影:関戸 勇

⇒くれ【呉】

くれ‐しづき【暮新月】

陰暦正月の称。↔暮古月くれこづき

クレジット【credit】

(信用の意)

①一国の政府または会社・銀行が、他国の政府または会社・銀行に対して借入れを予約する短期の信用。「―を設定する」

②月賦などの信用販売。掛売り。

③貸方。貸方記入額。

④外電記事の冒頭に明記する、その記事を提供した外国通信社名。

⑤翻訳書・写真などに明記する著作権者などの名前。

⑥テレビなどで示す番組提供のスポンサー名。

⇒クレジット‐カード【credit card】

⇒クレジット‐クランチ【credit crunch】

⇒クレジット‐タイトル【credit title】

クレジット‐カード【credit card】

クレジット‐カード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード。サインなどをするだけで、カード会社の加盟店から一定限度内の買物ができる。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐クランチ【credit crunch】

(crunchは危機の意)金融機関の貸し渋りのために、信用を受ける条件を備えた借り手が資金を調達できなくなる状態。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐タイトル【credit title】

映画・テレビなどで、その制作に関係したプロダクション・スタッフ・キャストなどを紹介する字幕。

⇒クレジット【credit】

グレシャム【Thomas Gresham】

イギリスの財政家。エリザベス女王に仕えて財政および外交上に功績があり、ロンドンの王立取引所の設立を提唱。グレシャムの法則で有名。(1519〜1579)

⇒グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】

グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】‥ハフ‥

同一の名目価値をもち実質価値を異にする貨幣が一国内に共に流通する時は、良貨は保蔵され、支払には悪貨だけが使われる傾向になる、すなわち「悪貨は良貨を駆逐する」という法則。

⇒グレシャム【Thomas Gresham】

くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ

精神病学者。広島出身。東大教授。精神病学の発展に尽力。また、医学史・シーボルトの事績の研究がある。(1865〜1932)

⇒くれ【呉】

クレゾール【Kresol ドイツ】

分子式C6H4(CH3)OH フェノール類の一つ。オルト・メタ・パラの三つの異性体がある。コールタールおよび木タール中に含まれる。消毒薬・防腐剤に使用。

⇒クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】

クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】‥セキ‥

カリ石鹸・クレゾールを混和して製した澄明黄褐色の液。0.5〜3パーセントの水溶液を外科用消毒液・殺菌液とする。

⇒クレゾール【Kresol ドイツ】

くれ‐そ・む【暮れ初む】

〔自下二〕

暮れはじめる。

クレソン【cresson フランス】

アブラナ科の多年草。ヨーロッパ原産。明治初期に日本に導入され葉菜として栽培されたが、今は、各地の清流・水湿地に自生。葉はセリに似て暗緑色の複葉。茎は水中をはう。全草に辛味があり生食。オランダガラシ。ミズガラシ。英語名ウォーター‐クレス。

クレソン

撮影:関戸 勇

クレタ【Kreta】

エーゲ海の南部にある、ギリシア最大の島。古代ギリシアに先立って文明が発達し、エーゲ文明の一中心地となった。英語名クリート。

⇒クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

くれ‐たけ【呉竹】

①(呉くれから渡来した竹の意)淡竹はちくの異称。徒然草「―は葉ほそく、河竹は葉ひろし」

②真竹まだけの異称。

⇒くれたけ‐の【呉竹の】

⇒くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

⇒くれたけ‐りょう【呉竹寮】

くれたけ‐の【呉竹の】

〔枕〕

「ふし」「うきふし」「世」「夜」「むなし」「しげし」「端山」「末」にかかる。竹取物語「―よよの竹取り野山にもさやはわびしき節をのみ見し」

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

内裏清涼殿の前庭の呉竹を植えたところ。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ

もと宮中にあった皇子・皇女の住所。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれ‐たたき【塊叩き】

(→)塊割くれわりに同じ。

クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

(→)ミノア文明に同じ。

⇒クレタ【Kreta】

クレチアン‐ド‐トロワ【Chrétien de Troyes】

フランス12世紀後半の作家。騎士道物語の創始者。王権と町民階級の台頭により危機に立った封建領主や騎士層の問題を、アーサー王伝説に仮託して恋と冒険の物語に形象化。「エレックとエニッド」「クリジェス」「ランスロ」「イヴァン」「ペルスヴァル(聖杯物語)」など。→騎士道物語→アーサー王物語

クレチン‐びょう【クレチン病】‥ビヤウ

(Kretinismus ドイツ)新生児期から甲状腺機能が不全の結果、発育不全(小人症)・無気力・無感覚・知能障害を生じる病気。

ぐ‐れつ【愚劣】

おろかで才知の劣っていること。また、ばからしくくだらないこと。「―な行い」

くれ‐つ‐かた【暮つ方】

暮れ方。夕暮。源氏物語葵「御文ばかりぞ―ある」

ぐれつ・く

〔自四〕

ぐらぐらする。ゆれる。ぐらつく。狂言、船渡聟「―・く舟ぢや」

クレッシェンド【crescendo イタリア】

〔音〕強弱標語。「次第に強く」の意。cresc.と略記。↔デクレッシェンド

クレッチマー【Ernst Kretschmer】

ドイツの精神病理学者。気質と体型の関係を論じ、分裂質とやせ型、躁鬱質と肥り型、粘着質と筋骨型を関連づけた。(1888〜1964)

くれ‐つづみ【呉鼓】

伎楽(呉楽くれがく)に用いた打楽器。腰鼓ようこのこと。くれのつづみ。→腰鼓

クレップ【crêpe フランス】

⇒クレープ

クレデンシャリズム【credentialism】

(credentialは資格の意)各種の資格を過度に重視する慣行・考え方。

クレド【credo ラテン】

〔宗〕信条。→ケレド

くれ‐どこ【呉床・牙床】

中国の胡床こしょうにならって作った座臥の具。椅子いすの類。〈倭名類聚鈔14〉

くれ‐ない【紅】クレナヰ

(クレノアイ(呉藍)の約)

①ベニバナの別称。万葉集11「―の花にしあらば衣袖ころもでに染め著け持ちて」

②紅色。万葉集5「―のおもての上に」

Munsell color system: 10RP5/11

③名香の一つ。伽羅きゃらの一種。香りが高い。

⇒くれない‐いろ【紅色】

⇒くれない‐うち【紅打】

⇒くれない‐おどし【紅縅】

⇒くれない‐ぎく【紅菊】

⇒くれない‐しぼり【紅絞り】

⇒くれない‐すじ【紅筋】

⇒くれない‐すそご【紅裾濃】

⇒くれない‐ぞめ【紅染】

⇒くれない‐におい【紅匂い】

⇒くれない‐の【紅の】

⇒くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】

⇒くれない‐の‐うめ【紅の梅】

⇒くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】

⇒くれない‐の‐ちり【紅の塵】

⇒くれない‐の‐なみだ【紅の涙】

⇒くれない‐の‐は【紅の葉】

⇒くれない‐の‐はかま【紅の袴】

⇒くれない‐の‐ふで【紅の筆】

⇒くれない‐の‐ふみ【紅の文】

⇒くれない‐の‐みね【紅の峰】

⇒くれない‐もみじ【紅紅葉】

⇒紅は園生に植えても隠れなし

くれない‐いろ【紅色】クレナヰ‥

ベニバナの汁で染めた鮮明な赤色。

Munsell color system: 10RP5/11

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐うち【紅打】クレナヰ‥

打って光沢を出した紅色の絹。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐おどし【紅縅】クレナヰヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。紅染の糸や革・綾の類でおどしたもの。緋縅ひおどし。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぎく【紅菊】クレナヰ‥

襲かさねの色目。表は紅、裏は青。秋に用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐しぼり【紅絞り】クレナヰ‥

紅色の絞り染め。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すじ【紅筋】クレナヰスヂ

紅色の横筋を織り出した練貫ねりぬき。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すそご【紅裾濃】クレナヰ‥

染色の名。紅色のすそご。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぞめ【紅染】クレナヰ‥

紅で染めた色。また、その染物。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐におい【紅匂い】クレナヰニホヒ

(→)「紅の薄様」に同じ。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の【紅の】クレナヰ‥

〔枕〕

「色」「浅」「移し」「振り出」にかかる。万葉集4「いふ言の恐かしこき国そ―色にな出でそ思ひ死ぬとも」。万葉集7「―うつし心や妹にあはざらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】クレナヰ‥ヤウ

襲かさねの色目の匂においの一種。上から下へ紅色を次第に薄くぼかしたもの。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うめ【紅の梅】クレナヰ‥

(→)紅梅こうばいに同じ。永久百首「衣に染むる―」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】クレナヰ‥サウ‥

束帯を構成する表袴うえのはかまの裏、大口、衵あこめ・単ひとえを紅とする装束。壮年者が用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ちり【紅の塵】クレナヰ‥

(「紅塵こうじん」の訓読)浮世の塵。俗塵。新撰六帖1「苔深き緑の洞は―の外なるすみかなりけり」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐なみだ【紅の涙】クレナヰ‥

(「紅涙こうるい」の訓読)

①非常に嘆き悲しんで流す涙。血の涙。宇津保物語俊蔭「朝に見て夕の遅なはるほどだに―を落すに」

②女性の流す涙。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐は【紅の葉】クレナヰ‥

もみじ。相模集「たつた山―を深く染むらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐はかま【紅の袴】クレナヰ‥

紅花べにばなで染めた、成年の公家女子が用いる袴。緋の袴。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふで【紅の筆】クレナヰ‥

女性用の、軸が紅色の筆。転じて、恋文。金葉和歌集恋「ふみそめて思ひ帰りし―のすさびをいかで見せけむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふみ【紅の文】クレナヰ‥

紅の筆でしたためた文。艶書。恋文。新撰六帖5「幾かへり染めて色濃き―見しあとも今は絶えつつ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐みね【紅の峰】クレナヰ‥

紅葉に色づいた峰。

⇒くれ‐ない【紅】

クレタ【Kreta】

エーゲ海の南部にある、ギリシア最大の島。古代ギリシアに先立って文明が発達し、エーゲ文明の一中心地となった。英語名クリート。

⇒クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

くれ‐たけ【呉竹】

①(呉くれから渡来した竹の意)淡竹はちくの異称。徒然草「―は葉ほそく、河竹は葉ひろし」

②真竹まだけの異称。

⇒くれたけ‐の【呉竹の】

⇒くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

⇒くれたけ‐りょう【呉竹寮】

くれたけ‐の【呉竹の】

〔枕〕

「ふし」「うきふし」「世」「夜」「むなし」「しげし」「端山」「末」にかかる。竹取物語「―よよの竹取り野山にもさやはわびしき節をのみ見し」

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

内裏清涼殿の前庭の呉竹を植えたところ。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ

もと宮中にあった皇子・皇女の住所。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれ‐たたき【塊叩き】

(→)塊割くれわりに同じ。

クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

(→)ミノア文明に同じ。

⇒クレタ【Kreta】

クレチアン‐ド‐トロワ【Chrétien de Troyes】

フランス12世紀後半の作家。騎士道物語の創始者。王権と町民階級の台頭により危機に立った封建領主や騎士層の問題を、アーサー王伝説に仮託して恋と冒険の物語に形象化。「エレックとエニッド」「クリジェス」「ランスロ」「イヴァン」「ペルスヴァル(聖杯物語)」など。→騎士道物語→アーサー王物語

クレチン‐びょう【クレチン病】‥ビヤウ

(Kretinismus ドイツ)新生児期から甲状腺機能が不全の結果、発育不全(小人症)・無気力・無感覚・知能障害を生じる病気。

ぐ‐れつ【愚劣】

おろかで才知の劣っていること。また、ばからしくくだらないこと。「―な行い」

くれ‐つ‐かた【暮つ方】

暮れ方。夕暮。源氏物語葵「御文ばかりぞ―ある」

ぐれつ・く

〔自四〕

ぐらぐらする。ゆれる。ぐらつく。狂言、船渡聟「―・く舟ぢや」

クレッシェンド【crescendo イタリア】

〔音〕強弱標語。「次第に強く」の意。cresc.と略記。↔デクレッシェンド

クレッチマー【Ernst Kretschmer】

ドイツの精神病理学者。気質と体型の関係を論じ、分裂質とやせ型、躁鬱質と肥り型、粘着質と筋骨型を関連づけた。(1888〜1964)

くれ‐つづみ【呉鼓】

伎楽(呉楽くれがく)に用いた打楽器。腰鼓ようこのこと。くれのつづみ。→腰鼓

クレップ【crêpe フランス】

⇒クレープ

クレデンシャリズム【credentialism】

(credentialは資格の意)各種の資格を過度に重視する慣行・考え方。

クレド【credo ラテン】

〔宗〕信条。→ケレド

くれ‐どこ【呉床・牙床】

中国の胡床こしょうにならって作った座臥の具。椅子いすの類。〈倭名類聚鈔14〉

くれ‐ない【紅】クレナヰ

(クレノアイ(呉藍)の約)

①ベニバナの別称。万葉集11「―の花にしあらば衣袖ころもでに染め著け持ちて」

②紅色。万葉集5「―のおもての上に」

Munsell color system: 10RP5/11

③名香の一つ。伽羅きゃらの一種。香りが高い。

⇒くれない‐いろ【紅色】

⇒くれない‐うち【紅打】

⇒くれない‐おどし【紅縅】

⇒くれない‐ぎく【紅菊】

⇒くれない‐しぼり【紅絞り】

⇒くれない‐すじ【紅筋】

⇒くれない‐すそご【紅裾濃】

⇒くれない‐ぞめ【紅染】

⇒くれない‐におい【紅匂い】

⇒くれない‐の【紅の】

⇒くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】

⇒くれない‐の‐うめ【紅の梅】

⇒くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】

⇒くれない‐の‐ちり【紅の塵】

⇒くれない‐の‐なみだ【紅の涙】

⇒くれない‐の‐は【紅の葉】

⇒くれない‐の‐はかま【紅の袴】

⇒くれない‐の‐ふで【紅の筆】

⇒くれない‐の‐ふみ【紅の文】

⇒くれない‐の‐みね【紅の峰】

⇒くれない‐もみじ【紅紅葉】

⇒紅は園生に植えても隠れなし

くれない‐いろ【紅色】クレナヰ‥

ベニバナの汁で染めた鮮明な赤色。

Munsell color system: 10RP5/11

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐うち【紅打】クレナヰ‥

打って光沢を出した紅色の絹。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐おどし【紅縅】クレナヰヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。紅染の糸や革・綾の類でおどしたもの。緋縅ひおどし。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぎく【紅菊】クレナヰ‥

襲かさねの色目。表は紅、裏は青。秋に用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐しぼり【紅絞り】クレナヰ‥

紅色の絞り染め。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すじ【紅筋】クレナヰスヂ

紅色の横筋を織り出した練貫ねりぬき。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すそご【紅裾濃】クレナヰ‥

染色の名。紅色のすそご。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぞめ【紅染】クレナヰ‥

紅で染めた色。また、その染物。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐におい【紅匂い】クレナヰニホヒ

(→)「紅の薄様」に同じ。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の【紅の】クレナヰ‥

〔枕〕

「色」「浅」「移し」「振り出」にかかる。万葉集4「いふ言の恐かしこき国そ―色にな出でそ思ひ死ぬとも」。万葉集7「―うつし心や妹にあはざらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】クレナヰ‥ヤウ

襲かさねの色目の匂においの一種。上から下へ紅色を次第に薄くぼかしたもの。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うめ【紅の梅】クレナヰ‥

(→)紅梅こうばいに同じ。永久百首「衣に染むる―」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】クレナヰ‥サウ‥

束帯を構成する表袴うえのはかまの裏、大口、衵あこめ・単ひとえを紅とする装束。壮年者が用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ちり【紅の塵】クレナヰ‥

(「紅塵こうじん」の訓読)浮世の塵。俗塵。新撰六帖1「苔深き緑の洞は―の外なるすみかなりけり」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐なみだ【紅の涙】クレナヰ‥

(「紅涙こうるい」の訓読)

①非常に嘆き悲しんで流す涙。血の涙。宇津保物語俊蔭「朝に見て夕の遅なはるほどだに―を落すに」

②女性の流す涙。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐は【紅の葉】クレナヰ‥

もみじ。相模集「たつた山―を深く染むらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐はかま【紅の袴】クレナヰ‥

紅花べにばなで染めた、成年の公家女子が用いる袴。緋の袴。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふで【紅の筆】クレナヰ‥

女性用の、軸が紅色の筆。転じて、恋文。金葉和歌集恋「ふみそめて思ひ帰りし―のすさびをいかで見せけむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふみ【紅の文】クレナヰ‥

紅の筆でしたためた文。艶書。恋文。新撰六帖5「幾かへり染めて色濃き―見しあとも今は絶えつつ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐みね【紅の峰】クレナヰ‥

紅葉に色づいた峰。

⇒くれ‐ない【紅】

「キリストの復活」

提供:ullstein bild/APL

「キリストの復活」

提供:ullstein bild/APL

「聖マウリティウスの殉教」

提供:ullstein bild/APL

「聖マウリティウスの殉教」

提供:ullstein bild/APL

くれ‐こづき【暮古月】

陰暦12月の称。↔暮新月くれしづき

グレゴリー【Gregory】

⇒グレゴリウス

グレゴリー【Isabella Augusta Gregory】

アイルランドの女性劇作家。イェーツと共にケルトの伝説の紹介・蒐集に努めた。アイルランド文化の復興運動を主導。(1852〜1932)

グレゴリウス【Gregorius ラテン】

ローマ教皇の名。グレゴリー。グレゴリオ。

①(1世)教会紛争などの難局に処して教会国家の基礎を確立、グレゴリオ聖歌の普及に貢献したと伝えられる。(在位590〜604)

②(7世)聖職売買、司祭の結婚、平信徒の叙任権を禁じ、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を破門、教皇権の全盛時代を築く。(在位1073〜1085)

③(13世)反宗教改革運動と教会内部の改革運動を推進。グレゴリウス暦を制定。(在位1572〜1585)

⇒グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

(Gregorian calendar)グレゴリウス13世が1582年にユリウス暦を改正して制定した暦。ユリウス暦では400年間に100回の閏年を置くのに対し、これは97回の閏年を置き、太陽の位置と暦日とを調節した。現行の太陽暦はこれに基づく。グレゴリオ暦。

⇒グレゴリウス【Gregorius ラテン】

グレゴリオ【Gregorio イタリア】

⇒グレゴリウス。

⇒グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

グレゴリオス【Grēgorios ギリシア】

①(Gregory of Nazianzos)カッパドキアの三教父の一人。381年のコンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。著「神学講話」。ナジアンゾスのグレゴリオス。(329頃〜389頃)

②(Gregory of Nyssa)カッパドキアの三教父の一人。コンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。聖書の比喩的解釈に拠った「モーセの生涯」「雅歌講話」を著す。ニュッサのグレゴリオス。(330頃〜394)

グレゴリオス‐パラマス【Grēgorios Palamas】

ビザンチンの神学者。アトス山で修行の後テッサロニーキ大主教。ラテン的神学に対してヘシュカスム(静寂主義)を弁護。(1296頃〜1359)

グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

(Cantus Gregorianus ラテン)ローマ‐カトリック教会の典礼で用いられるラテン語の単旋律聖歌。グレゴリウス1世の編纂と伝承されたところからの称。グレゴリウス聖歌。グレゴリアン‐チャント。

⇒グレゴリオ【Gregorio イタリア】

グレコ‐ローマン‐スタイル【Greco-Roman style】

レスリング種目の一つ。古代ギリシア時代から行われている型で、相手の腰から下を攻めることが禁じられている。→フリー‐スタイル

くれ‐しげいち【呉茂一】

西洋古典学者。東京生れ。秀三の子。東大・名古屋大教授。著「ギリシア神話」のほかギリシア・ローマ文学の邦訳多数。(1897〜1977)

呉茂一

撮影:田沼武能

くれ‐こづき【暮古月】

陰暦12月の称。↔暮新月くれしづき

グレゴリー【Gregory】

⇒グレゴリウス

グレゴリー【Isabella Augusta Gregory】

アイルランドの女性劇作家。イェーツと共にケルトの伝説の紹介・蒐集に努めた。アイルランド文化の復興運動を主導。(1852〜1932)

グレゴリウス【Gregorius ラテン】

ローマ教皇の名。グレゴリー。グレゴリオ。

①(1世)教会紛争などの難局に処して教会国家の基礎を確立、グレゴリオ聖歌の普及に貢献したと伝えられる。(在位590〜604)

②(7世)聖職売買、司祭の結婚、平信徒の叙任権を禁じ、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を破門、教皇権の全盛時代を築く。(在位1073〜1085)

③(13世)反宗教改革運動と教会内部の改革運動を推進。グレゴリウス暦を制定。(在位1572〜1585)

⇒グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

グレゴリウス‐れき【グレゴリウス暦】

(Gregorian calendar)グレゴリウス13世が1582年にユリウス暦を改正して制定した暦。ユリウス暦では400年間に100回の閏年を置くのに対し、これは97回の閏年を置き、太陽の位置と暦日とを調節した。現行の太陽暦はこれに基づく。グレゴリオ暦。

⇒グレゴリウス【Gregorius ラテン】

グレゴリオ【Gregorio イタリア】

⇒グレゴリウス。

⇒グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

グレゴリオス【Grēgorios ギリシア】

①(Gregory of Nazianzos)カッパドキアの三教父の一人。381年のコンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。著「神学講話」。ナジアンゾスのグレゴリオス。(329頃〜389頃)

②(Gregory of Nyssa)カッパドキアの三教父の一人。コンスタンチノープル公会議で三位一体論の確立に貢献。聖書の比喩的解釈に拠った「モーセの生涯」「雅歌講話」を著す。ニュッサのグレゴリオス。(330頃〜394)

グレゴリオス‐パラマス【Grēgorios Palamas】

ビザンチンの神学者。アトス山で修行の後テッサロニーキ大主教。ラテン的神学に対してヘシュカスム(静寂主義)を弁護。(1296頃〜1359)

グレゴリオ‐せいか【グレゴリオ聖歌】

(Cantus Gregorianus ラテン)ローマ‐カトリック教会の典礼で用いられるラテン語の単旋律聖歌。グレゴリウス1世の編纂と伝承されたところからの称。グレゴリウス聖歌。グレゴリアン‐チャント。

⇒グレゴリオ【Gregorio イタリア】

グレコ‐ローマン‐スタイル【Greco-Roman style】

レスリング種目の一つ。古代ギリシア時代から行われている型で、相手の腰から下を攻めることが禁じられている。→フリー‐スタイル

くれ‐しげいち【呉茂一】

西洋古典学者。東京生れ。秀三の子。東大・名古屋大教授。著「ギリシア神話」のほかギリシア・ローマ文学の邦訳多数。(1897〜1977)

呉茂一

撮影:田沼武能

⇒くれ【呉】

くれ‐しづき【暮新月】

陰暦正月の称。↔暮古月くれこづき

クレジット【credit】

(信用の意)

①一国の政府または会社・銀行が、他国の政府または会社・銀行に対して借入れを予約する短期の信用。「―を設定する」

②月賦などの信用販売。掛売り。

③貸方。貸方記入額。

④外電記事の冒頭に明記する、その記事を提供した外国通信社名。

⑤翻訳書・写真などに明記する著作権者などの名前。

⑥テレビなどで示す番組提供のスポンサー名。

⇒クレジット‐カード【credit card】

⇒クレジット‐クランチ【credit crunch】

⇒クレジット‐タイトル【credit title】

クレジット‐カード【credit card】

クレジット‐カード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード。サインなどをするだけで、カード会社の加盟店から一定限度内の買物ができる。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐クランチ【credit crunch】

(crunchは危機の意)金融機関の貸し渋りのために、信用を受ける条件を備えた借り手が資金を調達できなくなる状態。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐タイトル【credit title】

映画・テレビなどで、その制作に関係したプロダクション・スタッフ・キャストなどを紹介する字幕。

⇒クレジット【credit】

グレシャム【Thomas Gresham】

イギリスの財政家。エリザベス女王に仕えて財政および外交上に功績があり、ロンドンの王立取引所の設立を提唱。グレシャムの法則で有名。(1519〜1579)

⇒グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】

グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】‥ハフ‥

同一の名目価値をもち実質価値を異にする貨幣が一国内に共に流通する時は、良貨は保蔵され、支払には悪貨だけが使われる傾向になる、すなわち「悪貨は良貨を駆逐する」という法則。

⇒グレシャム【Thomas Gresham】

くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ

精神病学者。広島出身。東大教授。精神病学の発展に尽力。また、医学史・シーボルトの事績の研究がある。(1865〜1932)

⇒くれ【呉】

クレゾール【Kresol ドイツ】

分子式C6H4(CH3)OH フェノール類の一つ。オルト・メタ・パラの三つの異性体がある。コールタールおよび木タール中に含まれる。消毒薬・防腐剤に使用。

⇒クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】

クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】‥セキ‥

カリ石鹸・クレゾールを混和して製した澄明黄褐色の液。0.5〜3パーセントの水溶液を外科用消毒液・殺菌液とする。

⇒クレゾール【Kresol ドイツ】

くれ‐そ・む【暮れ初む】

〔自下二〕

暮れはじめる。

クレソン【cresson フランス】

アブラナ科の多年草。ヨーロッパ原産。明治初期に日本に導入され葉菜として栽培されたが、今は、各地の清流・水湿地に自生。葉はセリに似て暗緑色の複葉。茎は水中をはう。全草に辛味があり生食。オランダガラシ。ミズガラシ。英語名ウォーター‐クレス。

クレソン

撮影:関戸 勇

⇒くれ【呉】

くれ‐しづき【暮新月】

陰暦正月の称。↔暮古月くれこづき

クレジット【credit】

(信用の意)

①一国の政府または会社・銀行が、他国の政府または会社・銀行に対して借入れを予約する短期の信用。「―を設定する」

②月賦などの信用販売。掛売り。

③貸方。貸方記入額。

④外電記事の冒頭に明記する、その記事を提供した外国通信社名。

⑤翻訳書・写真などに明記する著作権者などの名前。

⑥テレビなどで示す番組提供のスポンサー名。

⇒クレジット‐カード【credit card】

⇒クレジット‐クランチ【credit crunch】

⇒クレジット‐タイトル【credit title】

クレジット‐カード【credit card】

クレジット‐カード会社が会員に信用を保証・供与するために発行するカード。サインなどをするだけで、カード会社の加盟店から一定限度内の買物ができる。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐クランチ【credit crunch】

(crunchは危機の意)金融機関の貸し渋りのために、信用を受ける条件を備えた借り手が資金を調達できなくなる状態。

⇒クレジット【credit】

クレジット‐タイトル【credit title】

映画・テレビなどで、その制作に関係したプロダクション・スタッフ・キャストなどを紹介する字幕。

⇒クレジット【credit】

グレシャム【Thomas Gresham】

イギリスの財政家。エリザベス女王に仕えて財政および外交上に功績があり、ロンドンの王立取引所の設立を提唱。グレシャムの法則で有名。(1519〜1579)

⇒グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】

グレシャム‐の‐ほうそく【グレシャムの法則】‥ハフ‥

同一の名目価値をもち実質価値を異にする貨幣が一国内に共に流通する時は、良貨は保蔵され、支払には悪貨だけが使われる傾向になる、すなわち「悪貨は良貨を駆逐する」という法則。

⇒グレシャム【Thomas Gresham】

くれ‐しゅうぞう【呉秀三】‥シウザウ

精神病学者。広島出身。東大教授。精神病学の発展に尽力。また、医学史・シーボルトの事績の研究がある。(1865〜1932)

⇒くれ【呉】

クレゾール【Kresol ドイツ】

分子式C6H4(CH3)OH フェノール類の一つ。オルト・メタ・パラの三つの異性体がある。コールタールおよび木タール中に含まれる。消毒薬・防腐剤に使用。

⇒クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】

クレゾール‐せっけんえき【クレゾール石鹸液】‥セキ‥

カリ石鹸・クレゾールを混和して製した澄明黄褐色の液。0.5〜3パーセントの水溶液を外科用消毒液・殺菌液とする。

⇒クレゾール【Kresol ドイツ】

くれ‐そ・む【暮れ初む】

〔自下二〕

暮れはじめる。

クレソン【cresson フランス】

アブラナ科の多年草。ヨーロッパ原産。明治初期に日本に導入され葉菜として栽培されたが、今は、各地の清流・水湿地に自生。葉はセリに似て暗緑色の複葉。茎は水中をはう。全草に辛味があり生食。オランダガラシ。ミズガラシ。英語名ウォーター‐クレス。

クレソン

撮影:関戸 勇

クレタ【Kreta】

エーゲ海の南部にある、ギリシア最大の島。古代ギリシアに先立って文明が発達し、エーゲ文明の一中心地となった。英語名クリート。

⇒クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

くれ‐たけ【呉竹】

①(呉くれから渡来した竹の意)淡竹はちくの異称。徒然草「―は葉ほそく、河竹は葉ひろし」

②真竹まだけの異称。

⇒くれたけ‐の【呉竹の】

⇒くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

⇒くれたけ‐りょう【呉竹寮】

くれたけ‐の【呉竹の】

〔枕〕

「ふし」「うきふし」「世」「夜」「むなし」「しげし」「端山」「末」にかかる。竹取物語「―よよの竹取り野山にもさやはわびしき節をのみ見し」

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

内裏清涼殿の前庭の呉竹を植えたところ。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ

もと宮中にあった皇子・皇女の住所。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれ‐たたき【塊叩き】

(→)塊割くれわりに同じ。

クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

(→)ミノア文明に同じ。

⇒クレタ【Kreta】

クレチアン‐ド‐トロワ【Chrétien de Troyes】

フランス12世紀後半の作家。騎士道物語の創始者。王権と町民階級の台頭により危機に立った封建領主や騎士層の問題を、アーサー王伝説に仮託して恋と冒険の物語に形象化。「エレックとエニッド」「クリジェス」「ランスロ」「イヴァン」「ペルスヴァル(聖杯物語)」など。→騎士道物語→アーサー王物語

クレチン‐びょう【クレチン病】‥ビヤウ

(Kretinismus ドイツ)新生児期から甲状腺機能が不全の結果、発育不全(小人症)・無気力・無感覚・知能障害を生じる病気。

ぐ‐れつ【愚劣】

おろかで才知の劣っていること。また、ばからしくくだらないこと。「―な行い」

くれ‐つ‐かた【暮つ方】

暮れ方。夕暮。源氏物語葵「御文ばかりぞ―ある」

ぐれつ・く

〔自四〕

ぐらぐらする。ゆれる。ぐらつく。狂言、船渡聟「―・く舟ぢや」

クレッシェンド【crescendo イタリア】

〔音〕強弱標語。「次第に強く」の意。cresc.と略記。↔デクレッシェンド

クレッチマー【Ernst Kretschmer】

ドイツの精神病理学者。気質と体型の関係を論じ、分裂質とやせ型、躁鬱質と肥り型、粘着質と筋骨型を関連づけた。(1888〜1964)

くれ‐つづみ【呉鼓】

伎楽(呉楽くれがく)に用いた打楽器。腰鼓ようこのこと。くれのつづみ。→腰鼓

クレップ【crêpe フランス】

⇒クレープ

クレデンシャリズム【credentialism】

(credentialは資格の意)各種の資格を過度に重視する慣行・考え方。

クレド【credo ラテン】

〔宗〕信条。→ケレド

くれ‐どこ【呉床・牙床】

中国の胡床こしょうにならって作った座臥の具。椅子いすの類。〈倭名類聚鈔14〉

くれ‐ない【紅】クレナヰ

(クレノアイ(呉藍)の約)

①ベニバナの別称。万葉集11「―の花にしあらば衣袖ころもでに染め著け持ちて」

②紅色。万葉集5「―のおもての上に」

Munsell color system: 10RP5/11

③名香の一つ。伽羅きゃらの一種。香りが高い。

⇒くれない‐いろ【紅色】

⇒くれない‐うち【紅打】

⇒くれない‐おどし【紅縅】

⇒くれない‐ぎく【紅菊】

⇒くれない‐しぼり【紅絞り】

⇒くれない‐すじ【紅筋】

⇒くれない‐すそご【紅裾濃】

⇒くれない‐ぞめ【紅染】

⇒くれない‐におい【紅匂い】

⇒くれない‐の【紅の】

⇒くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】

⇒くれない‐の‐うめ【紅の梅】

⇒くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】

⇒くれない‐の‐ちり【紅の塵】

⇒くれない‐の‐なみだ【紅の涙】

⇒くれない‐の‐は【紅の葉】

⇒くれない‐の‐はかま【紅の袴】

⇒くれない‐の‐ふで【紅の筆】

⇒くれない‐の‐ふみ【紅の文】

⇒くれない‐の‐みね【紅の峰】

⇒くれない‐もみじ【紅紅葉】

⇒紅は園生に植えても隠れなし

くれない‐いろ【紅色】クレナヰ‥

ベニバナの汁で染めた鮮明な赤色。

Munsell color system: 10RP5/11

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐うち【紅打】クレナヰ‥

打って光沢を出した紅色の絹。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐おどし【紅縅】クレナヰヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。紅染の糸や革・綾の類でおどしたもの。緋縅ひおどし。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぎく【紅菊】クレナヰ‥

襲かさねの色目。表は紅、裏は青。秋に用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐しぼり【紅絞り】クレナヰ‥

紅色の絞り染め。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すじ【紅筋】クレナヰスヂ

紅色の横筋を織り出した練貫ねりぬき。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すそご【紅裾濃】クレナヰ‥

染色の名。紅色のすそご。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぞめ【紅染】クレナヰ‥

紅で染めた色。また、その染物。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐におい【紅匂い】クレナヰニホヒ

(→)「紅の薄様」に同じ。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の【紅の】クレナヰ‥

〔枕〕

「色」「浅」「移し」「振り出」にかかる。万葉集4「いふ言の恐かしこき国そ―色にな出でそ思ひ死ぬとも」。万葉集7「―うつし心や妹にあはざらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】クレナヰ‥ヤウ

襲かさねの色目の匂においの一種。上から下へ紅色を次第に薄くぼかしたもの。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うめ【紅の梅】クレナヰ‥

(→)紅梅こうばいに同じ。永久百首「衣に染むる―」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】クレナヰ‥サウ‥

束帯を構成する表袴うえのはかまの裏、大口、衵あこめ・単ひとえを紅とする装束。壮年者が用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ちり【紅の塵】クレナヰ‥

(「紅塵こうじん」の訓読)浮世の塵。俗塵。新撰六帖1「苔深き緑の洞は―の外なるすみかなりけり」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐なみだ【紅の涙】クレナヰ‥

(「紅涙こうるい」の訓読)

①非常に嘆き悲しんで流す涙。血の涙。宇津保物語俊蔭「朝に見て夕の遅なはるほどだに―を落すに」

②女性の流す涙。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐は【紅の葉】クレナヰ‥

もみじ。相模集「たつた山―を深く染むらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐はかま【紅の袴】クレナヰ‥

紅花べにばなで染めた、成年の公家女子が用いる袴。緋の袴。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふで【紅の筆】クレナヰ‥

女性用の、軸が紅色の筆。転じて、恋文。金葉和歌集恋「ふみそめて思ひ帰りし―のすさびをいかで見せけむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふみ【紅の文】クレナヰ‥

紅の筆でしたためた文。艶書。恋文。新撰六帖5「幾かへり染めて色濃き―見しあとも今は絶えつつ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐みね【紅の峰】クレナヰ‥

紅葉に色づいた峰。

⇒くれ‐ない【紅】

クレタ【Kreta】

エーゲ海の南部にある、ギリシア最大の島。古代ギリシアに先立って文明が発達し、エーゲ文明の一中心地となった。英語名クリート。

⇒クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

くれ‐たけ【呉竹】

①(呉くれから渡来した竹の意)淡竹はちくの異称。徒然草「―は葉ほそく、河竹は葉ひろし」

②真竹まだけの異称。

⇒くれたけ‐の【呉竹の】

⇒くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

⇒くれたけ‐りょう【呉竹寮】

くれたけ‐の【呉竹の】

〔枕〕

「ふし」「うきふし」「世」「夜」「むなし」「しげし」「端山」「末」にかかる。竹取物語「―よよの竹取り野山にもさやはわびしき節をのみ見し」

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐の‐だい【呉竹の台】

内裏清涼殿の前庭の呉竹を植えたところ。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれたけ‐りょう【呉竹寮】‥レウ

もと宮中にあった皇子・皇女の住所。

⇒くれ‐たけ【呉竹】

くれ‐たたき【塊叩き】

(→)塊割くれわりに同じ。

クレタ‐ぶんめい【クレタ文明】

(→)ミノア文明に同じ。

⇒クレタ【Kreta】

クレチアン‐ド‐トロワ【Chrétien de Troyes】

フランス12世紀後半の作家。騎士道物語の創始者。王権と町民階級の台頭により危機に立った封建領主や騎士層の問題を、アーサー王伝説に仮託して恋と冒険の物語に形象化。「エレックとエニッド」「クリジェス」「ランスロ」「イヴァン」「ペルスヴァル(聖杯物語)」など。→騎士道物語→アーサー王物語

クレチン‐びょう【クレチン病】‥ビヤウ

(Kretinismus ドイツ)新生児期から甲状腺機能が不全の結果、発育不全(小人症)・無気力・無感覚・知能障害を生じる病気。

ぐ‐れつ【愚劣】

おろかで才知の劣っていること。また、ばからしくくだらないこと。「―な行い」

くれ‐つ‐かた【暮つ方】

暮れ方。夕暮。源氏物語葵「御文ばかりぞ―ある」

ぐれつ・く

〔自四〕

ぐらぐらする。ゆれる。ぐらつく。狂言、船渡聟「―・く舟ぢや」

クレッシェンド【crescendo イタリア】

〔音〕強弱標語。「次第に強く」の意。cresc.と略記。↔デクレッシェンド

クレッチマー【Ernst Kretschmer】

ドイツの精神病理学者。気質と体型の関係を論じ、分裂質とやせ型、躁鬱質と肥り型、粘着質と筋骨型を関連づけた。(1888〜1964)

くれ‐つづみ【呉鼓】

伎楽(呉楽くれがく)に用いた打楽器。腰鼓ようこのこと。くれのつづみ。→腰鼓

クレップ【crêpe フランス】

⇒クレープ

クレデンシャリズム【credentialism】

(credentialは資格の意)各種の資格を過度に重視する慣行・考え方。

クレド【credo ラテン】

〔宗〕信条。→ケレド

くれ‐どこ【呉床・牙床】

中国の胡床こしょうにならって作った座臥の具。椅子いすの類。〈倭名類聚鈔14〉

くれ‐ない【紅】クレナヰ

(クレノアイ(呉藍)の約)

①ベニバナの別称。万葉集11「―の花にしあらば衣袖ころもでに染め著け持ちて」

②紅色。万葉集5「―のおもての上に」

Munsell color system: 10RP5/11

③名香の一つ。伽羅きゃらの一種。香りが高い。

⇒くれない‐いろ【紅色】

⇒くれない‐うち【紅打】

⇒くれない‐おどし【紅縅】

⇒くれない‐ぎく【紅菊】

⇒くれない‐しぼり【紅絞り】

⇒くれない‐すじ【紅筋】

⇒くれない‐すそご【紅裾濃】

⇒くれない‐ぞめ【紅染】

⇒くれない‐におい【紅匂い】

⇒くれない‐の【紅の】

⇒くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】

⇒くれない‐の‐うめ【紅の梅】

⇒くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】

⇒くれない‐の‐ちり【紅の塵】

⇒くれない‐の‐なみだ【紅の涙】

⇒くれない‐の‐は【紅の葉】

⇒くれない‐の‐はかま【紅の袴】

⇒くれない‐の‐ふで【紅の筆】

⇒くれない‐の‐ふみ【紅の文】

⇒くれない‐の‐みね【紅の峰】

⇒くれない‐もみじ【紅紅葉】

⇒紅は園生に植えても隠れなし

くれない‐いろ【紅色】クレナヰ‥

ベニバナの汁で染めた鮮明な赤色。

Munsell color system: 10RP5/11

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐うち【紅打】クレナヰ‥

打って光沢を出した紅色の絹。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐おどし【紅縅】クレナヰヲドシ

鎧よろいの縅毛の名。紅染の糸や革・綾の類でおどしたもの。緋縅ひおどし。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぎく【紅菊】クレナヰ‥

襲かさねの色目。表は紅、裏は青。秋に用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐しぼり【紅絞り】クレナヰ‥

紅色の絞り染め。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すじ【紅筋】クレナヰスヂ

紅色の横筋を織り出した練貫ねりぬき。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐すそご【紅裾濃】クレナヰ‥

染色の名。紅色のすそご。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐ぞめ【紅染】クレナヰ‥

紅で染めた色。また、その染物。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐におい【紅匂い】クレナヰニホヒ

(→)「紅の薄様」に同じ。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の【紅の】クレナヰ‥

〔枕〕

「色」「浅」「移し」「振り出」にかかる。万葉集4「いふ言の恐かしこき国そ―色にな出でそ思ひ死ぬとも」。万葉集7「―うつし心や妹にあはざらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うすよう【紅の薄様】クレナヰ‥ヤウ

襲かさねの色目の匂においの一種。上から下へ紅色を次第に薄くぼかしたもの。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐うめ【紅の梅】クレナヰ‥

(→)紅梅こうばいに同じ。永久百首「衣に染むる―」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐そうぞく【紅の装束】クレナヰ‥サウ‥

束帯を構成する表袴うえのはかまの裏、大口、衵あこめ・単ひとえを紅とする装束。壮年者が用いる。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ちり【紅の塵】クレナヰ‥

(「紅塵こうじん」の訓読)浮世の塵。俗塵。新撰六帖1「苔深き緑の洞は―の外なるすみかなりけり」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐なみだ【紅の涙】クレナヰ‥

(「紅涙こうるい」の訓読)

①非常に嘆き悲しんで流す涙。血の涙。宇津保物語俊蔭「朝に見て夕の遅なはるほどだに―を落すに」

②女性の流す涙。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐は【紅の葉】クレナヰ‥

もみじ。相模集「たつた山―を深く染むらむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐はかま【紅の袴】クレナヰ‥

紅花べにばなで染めた、成年の公家女子が用いる袴。緋の袴。

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふで【紅の筆】クレナヰ‥

女性用の、軸が紅色の筆。転じて、恋文。金葉和歌集恋「ふみそめて思ひ帰りし―のすさびをいかで見せけむ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐ふみ【紅の文】クレナヰ‥

紅の筆でしたためた文。艶書。恋文。新撰六帖5「幾かへり染めて色濃き―見しあとも今は絶えつつ」

⇒くれ‐ない【紅】

くれない‐の‐みね【紅の峰】クレナヰ‥

紅葉に色づいた峰。

⇒くれ‐ない【紅】

広辞苑 ページ 5895 での【○暮れ遅し】単語。