複数辞典一括検索+![]()

![]()

○鶏口となるも牛後となるなかれけいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ🔗⭐🔉

○鶏口となるも牛後となるなかれけいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ

[戦国策韓策]小さい集団であってもその中で長となる方が、大きな集団の中でしりに付き従う者となるより良い、という意。

⇒けい‐こう【鶏口】

けいこう‐とりょう【蛍光塗料】‥クワウ‥レウ

蛍光体を含む塗料。

⇒けい‐こう【蛍光】

けいこう‐の‐しん【閨閤の臣】‥カフ‥

近侍の臣。主君の近くにつかえる臣。

⇒けい‐こう【閨閤】

けいこう‐ばん【蛍光板】‥クワウ‥

蛍光体を塗布した板。紫外線・X線・放射線・電子線等を照射すれば可視光を発してその存在または像を示す。

⇒けい‐こう【蛍光】

けいこう‐ひにんやく【経口避妊薬】

服用によって避妊をはかる錠剤。卵胞ホルモン・黄体ホルモンを含み、排卵を抑制する効がある。俗称、ピル。

⇒けい‐こう【経口】

けいこう‐ぶんがく【傾向文学】‥カウ‥

特定の思想、特に社会主義の思想を顕著に示した文学。

⇒けい‐こう【傾向】

けいこう‐ペン【蛍光ペン】‥クワウ‥

蛍光を発する顔料を用いたペン。主にマーカーに用いる。

⇒けい‐こう【蛍光】

けいこう‐めんえき【経口免疫】

内服ワクチンの服用によって、免疫を得ること。小児麻痺(ポリオ)などの予防に応用。

⇒けい‐こう【経口】

けいこ‐ぎ【稽古着】

柔道・剣道などを稽古する時に着る特製の衣服。

⇒けい‐こ【稽古】

けい‐こく【京国】

みやこ。

けい‐こく【啓告】

申し上げること。上申。

けい‐こく【渓谷・谿谷】

谷。谷間。「―の美をさぐる」

けい‐こく【経国】

国家を経営すること。国を治めること。「―済民」

けい‐こく【頃刻】

しばらくの間。わずかな時間。

けい‐こく【傾国】

[漢書外戚伝上、孝武李夫人「一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」](美人が色香で城や国を傾け滅ぼす意)

①美人の称。特に、遊女。傾城けいせい。

②遊里。遊郭。

けい‐こく【警告】

いましめ告げること。注意をうながすこと。「―を発する」

⇒けいこく‐しょく【警告色】

⇒けいこく‐はんのう【警告反応】

けい‐こく【熒惑】

(ケイゴクとも)五星の一つ。火星の漢名。わざわいや戦乱の前兆となるといわれる。けいわく。天武紀下「―月に入れり」

けい‐ごく【繋獄】

獄につなぐこと。獄につながれること。

けいこくしゅう【経国集】‥シフ

平安時代の勅撰漢詩文集。20巻。良岑よしみね安世らが827年(天長4)撰進。文武天皇から淳和天皇まで、707(慶雲4)〜827年の作を収め、日本で最初の詩文総集。6巻だけ現存。

けいこく‐しょく【警告色】

〔生〕一般に有毒・悪臭・悪味などで他に害を及ぼす動物のもつ、目立つ体色・紋様。スズメバチの黒と黄色のだんだら紋様など。他動物への警告的な信号とされる。無害な動物が擬態としてもつこともある。警戒色。

⇒けい‐こく【警告】

けいこく‐はんのう【警告反応】‥オウ

〔医〕セリエのストレス学説に基づく用語。ストレスが加わると、まずショック状態がおこり、次いで下垂体副腎系が刺激されて副腎ホルモンの分泌が増加して、交感神経の緊張、代謝の変化などをひき起こして反ショック相が形成される。その症状を警告反応とよぶ。汎適応症候群の第1期とされる。→ストレス→汎適応症候群

⇒けい‐こく【警告】

けいこくびだん【経国美談】

政治小説。矢野竜渓作。前編1883年(明治16)、後編84年刊。自由民権論を鼓吹するために書いたもの。テーベのエパミノンダスやペロピダスが国威を輝かした史実を潤色。

→文献資料[経国美談]

けいこ‐ごと【稽古事】

稽古して身につける技芸。茶道・華道・邦楽など日本古来の芸能を始め、今日では、ピアノ・バイオリン・バレエなどまで含めていう。

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐じょ【稽古所】

物事を学習する所。特に、音曲・舞踊などを教える所。

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐じょうるり【稽古浄瑠璃】‥ジヤウ‥

素人が稽古のために語る浄瑠璃。小屋がけで上演した。土場浄瑠璃。根無草「柳陰に立ち寄り―の乙は」

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐だい【稽古台】

①踊りの稽古などのために設けた板張りの場所。

②稽古のための相手。練習台。

⇒けい‐こ【稽古】

けい‐こつ【脛骨】

下腿の内側にある太く長い骨。むこうずねの骨。→骨格(図)

けい‐こつ【軽忽】

(キョウコツとも)かるがるしくそそっかしいこと。また、そうしたふるまい。粗忽。

けい‐こつ【頸骨】

くびの骨。

けいこ‐つうじ【稽古通事・稽古通詞】

見習中の通訳官。江戸時代、長崎の唐通事・和蘭オランダ通詞の階級の一つ。

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐てつどう【京滬鉄道】‥ダウ

中国の北京と上海を結ぶ鉄道。両都市の通称に因む名。南北交通の幹線。全長1463キロメートル。1968年に全線が開通。天津・済南・徐州・南京などを経由する。

けいご‐でん【警固田】

平安時代、大宰府の警固の士の糧米に充てるため筑前国に置かれた田地。

⇒けい‐ご【警固】

けい‐ごと【景事】

①人形浄瑠璃で、道行みちゆきや物づくしなど、曲節を主とした部分。けいじ。

②上方歌舞伎で、舞踊または舞踊劇の称。

③ある名所の周囲にある景色を掛詞や縁語で列ねたもの。

げい‐ごと【芸事】

歌・踊り・琴・三味線など遊芸に関することがら。「―を習う」

けいこ‐のう【稽古能】

(勧進能や上覧能に対して)練習のために演じる能。一般の町人の見物を許した。

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐はじめ【稽古始】

新年になって初めて、武術や遊芸の稽古をすること。〈[季]新年〉

⇒けい‐こ【稽古】

けいご‐ほう【敬語法】‥ハフ

敬語の体系。また、敬語表現上の法則。

⇒けい‐ご【敬語】

けいこ‐ぼん【稽古本】

浄瑠璃・長唄などの音曲の練習に用いる書物で、その詞章に曲譜を記入した版本。

⇒けい‐こ【稽古】

けいこ‐や【稽古屋】

音曲・舞踊などを教える家。また、その人。

⇒けい‐こ【稽古】

けい‐さ【稽査】

考えしらべること。考査。

けい‐さ【繋鎖】

①くさりなどでつなぎとめること。また、そのくさり。

②転じて、自由を束縛すること。

げい‐ざ【猊座】

(「猊」は獅子、人中の王の意)仏のすわる座。高僧の座。獅子座。

けい‐さい【掲載】

新聞・雑誌などに文章・絵・写真などをのせること。「事故の写真を―する」

けい‐さい【頃歳】

この年頃。近年。

けい‐さい【荊妻】

(後漢、梁鴻の妻孟光がつましく荊いばらのかんざしをさしていた故事から)自分の妻の謙称。愚妻。

けい‐さい【継妻】

のちぞいの妻。後妻。

けい‐さい【茎菜】

主に茎を食用とする野菜の総称。たけのこ・うど・アスパラガスの類。

けい‐ざい【刑罪】

(→)刑罰に同じ。

けい‐ざい【径材】

径たて方向の材。主として橋の横桁よこげた上に縦に並列する小桁こげた。

けい‐ざい【経済】

①[文中子礼楽]国を治め人民を救うこと。経国済民。政治。

②(economy)人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の行為・過程、ならびにそれを通じて形成される人と人との社会関係の総体。転じて、金銭のやりくり。→理財。

③費用・手間のかからないこと。倹約。「時間の―をはかる」

⇒けいざい‐あんてい‐きゅうげんそく【経済安定九原則】

⇒けいざい‐あんてい‐ほんぶ【経済安定本部】

⇒けいざい‐か【経済家】

⇒けいざい‐かい【経済界】

⇒けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】

⇒けいざい‐がく【経済学】

⇒けいざい‐かんねん【経済観念】

⇒けいざい‐きかく‐ちょう【経済企画庁】

⇒けいざい‐きょうりょく【経済協力】

⇒けいざい‐きょうりょく‐かいはつ‐きこう【経済協力開発機構】

⇒けいざい‐けいさつ【経済警察】

⇒けいざい‐げんそく【経済原則】

⇒けいざい‐こうい【経済行為】

⇒けいざい‐こうか【経済効果】

⇒けいざい‐ざい【経済財】

⇒けいざい‐ざいせい‐はくしょ【経済財政白書】

⇒けいざい‐さんぎょう‐しょう【経済産業省】

⇒けいざい‐さんぎょう‐だいじん【経済産業大臣】

⇒けいざい‐し【経済史】

⇒けいざい‐しゃかい‐りじかい【経済社会理事会】

⇒けいざい‐しゅぎ【経済主義】

⇒けいざい‐じん【経済人】

⇒けいざい‐しんぎ‐ちょう【経済審議庁】

⇒けいざい‐じんるいがく【経済人類学】

⇒けいざい‐すいいき【経済水域】

⇒けいざい‐せい【経済性】

⇒けいざい‐せいさく【経済政策】

⇒けいざい‐せいちょう【経済成長】

⇒けいざい‐せいちょうりつ【経済成長率】

⇒けいざい‐たんい【経済単位】

⇒けいざい‐だんたい‐れんごうかい【経済団体連合会】

⇒けいざい‐ちりがく【経済地理学】

⇒けいざい‐てき【経済的】

⇒けいざい‐とうけい【経済統計】

⇒けいざい‐とうせい【経済統制】

⇒けいざい‐とうそう【経済闘争】

⇒けいざい‐どうゆうかい【経済同友会】

⇒けいざい‐とっく【経済特区】

⇒けいざい‐はくしょ【経済白書】

⇒けいざい‐ふうさ【経済封鎖】

⇒けいざい‐ブロック【経済ブロック】

⇒けいざい‐ほう【経済法】

⇒けいざい‐めん【経済面】

⇒けいざい‐よそく【経済予測】

けい‐ざい【軽罪】

①軽い罪。

②〔法〕旧刑法の用語で、重禁錮・軽禁錮・罰金を科せられるもの。犯罪を重罪・軽罪・違警罪に三分したうちの一つ。

げい‐さい【迎歳】

新年を迎えること。

けいざい‐あんてい‐きゅうげんそく【経済安定九原則】‥キウ‥

1948年にアメリカ政府がGHQを通じて日本政府に実施を命じた、9項目からなる経済・財政方針。冷戦下において日本の経済復興を早めるために経費削減・財政均衡を要求。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐あんてい‐ほんぶ【経済安定本部】

第二次大戦直後に経済安定の基本政策や緊急施策の企画立案、物価の統制などを担当した内閣総理大臣直轄の行政機関。1946年創設、52年経済審議庁に改組、55年経済企画庁と改称。略称、安本あんぽん。

⇒けい‐ざい【経済】

けいさい‐えいせん【渓斎英泉】

江戸後期の浮世絵師。姓は池田。名は義信。江戸生れ。菊川英山らに学ぶ。美人画を得意とし、人情本などの挿絵も描く。池田英泉。(1790〜1848)

けいざい‐か【経済家】

①経済の道に明るい人。

②上手に費用を節約する人。また、何でも節約する人。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐かい【経済界】

①社会の中で、経済的交渉が活発に行われる範囲。

②実業家の社会。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】‥グワイ‥キヤウ‥

(ausserökonomischer Zwang ドイツ)封建的土地所有者が農民から封建地代を徴収するために直接的な強制力を行使すること。領主裁判権と武力を背景とする身分的支配および土地への緊縛などを通じて行われた。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐がく【経済学】

(economics; political economy)経済現象を研究する学問。旧称、理財学。斎藤緑雨、唯我「抑そもそも―とは富を造ると説始ときはじめられて」

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐かんねん【経済観念】‥クワン‥

経済に関する考え。金銭を効率的に使い、うまくやりくりしようとする考え。「―のない人」

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐きかく‐ちょう【経済企画庁】‥クワクチヤウ

長期経済計画の策定、経済に関する基本的な政策の総合調整、内外の経済動向および国民所得などに関する調査・分析などを任務とした旧総理府の外局。1955年に経済審議庁を改組し設置されたが、2001年に廃止。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐きょうりょく【経済協力】‥ケフ‥

政府資金による政府開発援助(ODA)その他の援助のほか、民間資金による直接投資・貸付・延払い輸出信用等の形態での他国に対する資金の流れ。民間非営利団体による資金・技術の供与も含まれる。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐きょうりょく‐かいはつ‐きこう【経済協力開発機構】‥ケフ‥

⇒オー‐イー‐シー‐ディー(OECD)。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐けいさつ【経済警察】

①経済統制法違反を取り締まるため、戦時中に設けた特別の警察組織。

②経済生活に監督・取締りをする警察作用。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐げんそく【経済原則】

最小の費用によって最大の効果をあげるという原則。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐こうい【経済行為】‥カウヰ

生産や交換によって財貨を調達し、消費する行為。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐こうか【経済効果】‥カウクワ

ある出来事や催しが経済に及ぼす効果。特に、それによって新規に見込まれる需要。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐ざい【経済財】

財のうち、それを手に入れるために対価を必要とするもの。↔自由財。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐ざいせい‐はくしょ【経済財政白書】

国民経済を総合的に分析し、経済・財政の動向と政策の方向を示唆する年次報告書。1947年より経済企画庁(当時は経済安定本部)が「経済白書」として発表。2001年現名称となり、以降内閣府が発表。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐さんぎょう‐しょう【経済産業省】‥ゲフシヤウ

経済および産業の発展、エネルギーの確保等を任務とする中央行政機関。経済産業大臣を長とする。2001年設置。通商産業省が前身。経産省。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐さんぎょう‐だいじん【経済産業大臣】‥ゲフ‥

内閣各省大臣の一つ。経済産業省の長。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐し【経済史】

経済現象に注目して歴史研究を行う学問分野。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐しゃかい‐りじかい【経済社会理事会】‥クワイ‥クワイ

(Economic and Social Council; ECOSOC)国連の主要機関の一つ。国連総会の選出する理事国の代表によって構成され、国際的な経済上・社会上・人権上の諸問題について研究・報告・提案・勧告を行う。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐しゅぎ【経済主義】

①労働組合の活動を経済的利益の改善に限り、政治的活動は行わない立場。労働組合主義。

②一般に、経済的利益をすべてに優先させる立場。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐じん【経済人】

①経済界の人。

②(→)ホモ‐エコノミクスに同じ。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐しんぎ‐ちょう【経済審議庁】‥チヤウ

もと総理府の外局の一つ。→経済安定本部→経済企画庁。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐じんるいがく【経済人類学】

文化・社会の経済的側面あるいは経済活動の文化・社会的側面に焦点を置いた人類学の一領域。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐すいいき【経済水域】‥ヰキ

(→)排他的経済水域に同じ。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐せい【経済性】

経済的な効率。ある費用によって達成される効果の度合のこと。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐せいさく【経済政策】

国家が一定の価値判断のもとに、その目的に応じて、経済問題を調整ないし解決する行為。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐せいちょう【経済成長】‥チヤウ

国民経済規模の拡大、あるいは経済量の長期的な増大。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐せいちょうりつ【経済成長率】‥チヤウ‥

一定期間(普通は1年)の経済成長の割合。通常、一定期間の実質国内総生産または国民総生産の増加率で表す。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐たんい【経済単位】‥ヰ

①経済活動の単位。個人・企業・政府など、個々の経済活動の主体となるもの。

②経済性を実現するのに必要なまとまった数量。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐だんたい‐れんごうかい【経済団体連合会】‥ガフクワイ

経団連の正称。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐ちりがく【経済地理学】

経済現象の地理的展開を研究する学問。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐てき【経済的】

①経済に関するさま。

②費用・手間のかからないさま。安あがり。「この車は―だ」

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐とうけい【経済統計】

経済現象に関する統計。国民所得統計・工業統計・物価指数の類。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐とうせい【経済統制】

①狭義には、国家が、価格の公定や配給制・切符制などによって、国家目的あるいは国民福祉の増大のために民間の自由な経済活動に制限を加え、私益の追求を制限すること。

②広義には、第一次大戦後一般化した、国家の経済への積極的な介入。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐とうそう【経済闘争】‥サウ

労働者が賃金・労働条件などを維持・改善するための闘争。→政治闘争。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐どうゆうかい【経済同友会】‥イウクワイ

1946年に設立された財界人の個人加入団体。発足当時は、戦後の日本経済の民主的な復興・再建を目標とし、近年は国内外の経済問題などに提言を行う。同友会。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐とっく【経済特区】‥トク‥

中国で、外国の資本・技術の導入などのために設定した特別区域。経済特別区ともいう。1980年に広東省の深圳しんせん・珠海・汕頭スワトウおよび福建省の廈門アモイに、88年に海南島(海南省)に設ける。ほかにもこれに準じた区域を沿海都市などに設定。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐はくしょ【経済白書】

(→)経済財政白書の前身。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざいひょう【経済表】‥ヘウ

(Tableau économique フランス)重農主義の創始者ケネーが経済社会の再生産関係を明らかにした図表。1758年刊。

けいざい‐ふうさ【経済封鎖】

敵国または敵対的な国との貿易・金融その他、経済上・交通上の交流を遮断もしくは制限し、相手国の経済的孤立化をねらうこと。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐ブロック【経済ブロック】

いくつかの国が共通の経済的な目的を達成するためにつくり上げた排他的性格の経済圏。ポンド‐ブロックの類。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐ほう【経済法】‥ハフ

国民経済全体の見地から、競争政策・産業政策・中小企業政策・消費者保護政策などの実施に関わって事業活動や個別事業を規制する法規の総称。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざい‐めん【経済面】

①経済に関する方面。

②新聞などの財政・金融・経済の記事を載せたページ。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざいようろく【経済要録】‥エウ‥

佐藤信淵のぶひろ著。15巻。1827年(文政10)成る。国を富ませ人民を救済するために産業を興すべきことを説いた書。

けいざい‐よそく【経済予測】

国民所得や投資など経済指標の将来の動向を計数的に予測すること。

⇒けい‐ざい【経済】

けいざいろく【経済録】

経世済民の方策を論じた書。太宰春台著。享保14年(1729)序。10巻。「経済」を書名とした日本で最初の書物。

→文献資料[経済録]

けい‐さく【計策】

はかりごと。策略。

けい‐さく【繋索】

①物をつなぎとめる綱。

②しばりつなぐこと。

けい‐さく【警策】

①馬をいましめて疾行させるための策むち。また、馬をむち打つこと。

②ある文章の中で全編を活かす働きをする肝要な短い句。

③禅寺で、坐禅の時に惰気だき・眠気をさまさせるため打つのに用いる、長さ4尺余りの扁平な棒状の板。

→きょうざく

けい‐さつ【警察】

(police)

①社会公共の安全・秩序に対する障害を除去するため、国家権力をもって国民に命令し、強制する作用。また、その行政機関。行政警察。

②警察法所定の普通にいう警察は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、公安の維持を任務とし、行政警察作用のほか司法警察作用をも所掌する。旧制では中央集権的な官僚組織であったが、1947年の警察法により国家地方警察・自治体警察の二系統に分かち、公安委員会制を採り、地方分権的・民主的に改めた。54年警察法改正により、自治体警察を廃し、国家警察と都道府県警察との組織に改めたが、中央集権的な色彩が濃い。→行政警察→司法警察。

③警察署・警察官の略。

⇒けいさつ‐い【警察医】

⇒けいさつ‐がっこう【警察学校】

⇒けいさつ‐かん【警察官】

⇒けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】

⇒けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】

⇒けいさつ‐けん【警察犬】

⇒けいさつ‐けん【警察権】

⇒けいさつ‐こっか【警察国家】

⇒けいさつ‐しょ【警察署】

⇒けいさつ‐しょぶん【警察処分】

⇒けいさつ‐ちょう【警察庁】

⇒けいさつ‐てちょう【警察手帳】

⇒けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】

⇒けいさつ‐ほう【警察法】

⇒けいさつ‐よびたい【警察予備隊】

けいさつ‐い【警察医】

①旧制の警察で衛生警察・衛生事務をつかさどった技師。

②警察に所属する技官たる医師。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ

警察職員、特に警察官の教育訓練を行う機関。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐かん【警察官】‥クワン

警察上の執行を担当する警察職員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級に分かれる。歌舞伎、島鵆月白浪「理不尽致す人力車夫、―へ引立てようか」

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ

警察官が警察法に規定する職権職務を遂行するための、職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用など必要な手段を定める法律。1948年制定。警職法。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】

治安・災害・雑踏などの警備にあたる警官隊。警察法施行令が警視庁および道府県警察本部の内部組織の基準の一つとして掲げ、その具体的内容については各都道府県の条例や公安委員会規則が定める。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐けん【警察犬】

警察の犯罪捜査などに利用する犬。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐けん【警察権】

警察の作用として、社会秩序を維持するため、行為・不行為を強制する国家の権力。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥

(Polizeistaat ドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。17〜18世紀のドイツ・オーストリアの絶対君主政下で内政の向上をはかるため唱えられたのが原型。→法治国家。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐しょ【警察署】

都道府県においてその各管轄区域の内で警察事務を扱う役所。警察。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐しょぶん【警察処分】

警察権に基づく行政処分。交通遮断の類。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ

警察に関する中央の機関。国家公安委員会の管理に属し、警察庁長官を長とする。1954年警察法の改正により創設。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ

警察官が勤務上の事項を記載するために所持する手帳。身分を示すためにも用いる。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】

〔法〕警察権の限界に関する原則の一つ。警察権の発動は、その対象が社会に与える障害や危険の程度に比例した必要最小限のものでなければならないとするもの。

⇒けい‐さつ【警察】

けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ

①警察組織と警察の責務等を定めた警察に関する基本法。1947年制定、54年全面改正。→警察。

②広義には、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律や道路交通法などを含め、警察行政の根拠となる法をいう。

⇒けい‐さつ【警察】

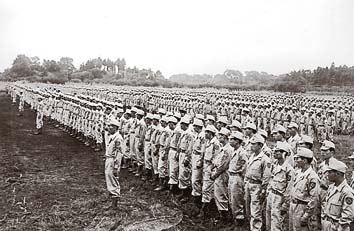

けいさつ‐よびたい【警察予備隊】

警察力の不足を補うとの名目でGHQの指令により設けられた武装部隊。ポツダム政令により1950年設置、再軍備の始まりとなる。52年保安隊に改編、54年自衛隊となる。

警察予備隊 1950年8月

提供:毎日新聞社

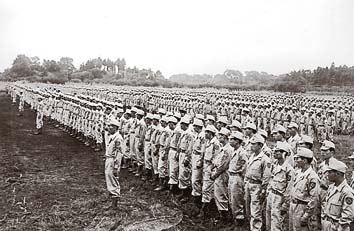

米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)

提供:毎日新聞社

米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)

提供:毎日新聞社

⇒けい‐さつ【警察】

けい‐さん【卦算・圭算】

①(易の算木に似るところから)文鎮ぶんちん。けさん。

②卦算冠けいさんかんむりの略。

⇒けいさん‐かんむり【卦算冠】

けい‐さん【計算】

①[史記平準書]はかりかぞえること。勘定かんじょう。また、見積り。考慮。「目減りを―に入れる」「―が立たない」

②〔数〕演算をして結果を求め出すこと。

⇒けいさん‐き【計算器・計算機】

⇒けいさんき‐かがく【計算機科学】

⇒けいさん‐しき【計算式】

⇒けいさん‐じゃく【計算尺】

⇒けいさん‐しゅぎ【計算主義】

⇒けいさん‐しょ【計算書】

⇒けいさん‐しょるい【計算書類】

⇒けいさん‐ずく【計算尽】

⇒けいさん‐ずひょう【計算図表】

⇒けいさん‐だか・い【計算高い】

けい‐さん【珪酸】

①ケイ素と酸素と水素との化合物。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ酸塩水溶液に強い酸を加えて析出する膠状の沈殿物。

②(→)二酸化ケイ素の俗称。

⇒けいさん‐えん【珪酸塩】

⇒けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】

⇒けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

けい‐さん【慶讃】

⇒きょうさん

けいざん【瑩山】

鎌倉後期、曹洞宗中興の祖。諱いみなは紹瑾じょうきん。越前の人。懐奘えじょう・寂円らに師事。晩年総持寺を開いて後醍醐天皇の帰依を受け、永平寺とともに二大道場として曹洞宗発展の基盤を築く。著「語録」「伝光録」など。諡号しごう、常済大師。(1268〜1325)

げい‐さん【倪瓚】

画家。元末四大家の一人。字は元鎮。雲林と号。江蘇無錫むしゃくの人。董源を学び、画風は特に気品が高く、静閑の趣にすぐれる。(1301〜1374)

けいさん‐えん【珪酸塩】

(sili cate)ケイ酸の塩類。一般に高い融点をもち、溶融したものを冷却した場合、結晶を作らず一種のガラスとなることが多い。種々のケイ酸塩の混合物を溶融してガラス・陶磁器類を作る。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】‥クワウ‥

ケイ酸塩を主要成分とする鉱物。種類が多く、成分は多岐にわたり、造岩鉱物として地殻の大部分を占める。長石・雲母・角閃石・輝石・橄欖石かんらんせきの類。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐かんむり【卦算冠】

漢字の冠の一つ。「交」「京」などの「亠」の称。けいさん。なべぶた。

⇒けい‐さん【卦算・圭算】

けいさん‐き【計算器・計算機】

計算に用いる器械。四則・開平・開立・対数・三角関数値、その他代数方程式・微分方程式の解を求めるなどに用いる。デジタル型とアナログ型とがあり、前者にはそろばん・手動および電動計算機・電子計算機などが、後者には計算尺・面積計(プラニメーター)・アナログ電子計算機などがある。→電子計算機。

⇒けい‐さん【計算】

けいさんき‐かがく【計算機科学】‥クワ‥

情報科学の一分野。コンピューターのハードウェア・ソフトウェア、その応用分野を研究する。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しき【計算式】

計算に用いる式。計算の仕方。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐じゃく【計算尺】

乗・除・累乗・累乗根などの計算が簡単な操作で求められる物指ものさし型の器械。動かない二つの目盛尺の間に滑り動く1本の目盛尺(滑尺)があって、これを動かしていろいろの計算ができる。スライド‐ルール。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しゅぎ【計算主義】

認知科学および人工知能研究において、認知活動のモデルを記号の組合せによる計算操作(アルゴリズム)に求める立場。↔コネクショニズム。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょ【計算書】

計算結果を書き記した書類。特に、勘定書。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょう【経産省】‥シヤウ

経済産業省の略称。

けいさん‐しょるい【計算書類】

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(持分会社では社員資本等変動計算書)および個別注記表のこと。合名会社・合資会社では、貸借対照表以外は必ずしも必要としない。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずく【計算尽】‥ヅク

何事も損得の計算の上でなされること。「―の行為」

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずひょう【計算図表】‥ヅヘウ

(nomograph)数個の変数間の関数的関係をグラフとして表示し、変数間の数値的関係を容易に読みとれるようにした図表。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐だか・い【計算高い】

〔形〕

損得に関して敏感である。打算的である。勘定高い。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

ケイ酸のナトリウム塩。普通にはメタケイ酸ナトリウム(化学式Na2SiO3)を指す。二酸化ケイ素を炭酸ナトリウムとともに溶融して作る。水によく溶け、加水分解のためアルカリ性を示す。濃い水溶液は水飴状で、水ガラスと称して接着剤・接合剤・耐火塗料などに用いる。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐ぷ【経産婦】

出産を経験したことのある女性。

けい‐し【刑死】

刑に処せられて死ぬこと。

けい‐し【京師】

(「京」は大、「師」は衆の意)みやこ。首都。京都。平家物語1「―の長吏」

けい‐し【家司】

(ケシの転)

①平安中期以降、親王・内親王・摂関・大臣・三位以上の家の事務をつかさどった職員。いえづかさ。

②鎌倉・室町幕府の政所まんどころ・問注所・侍所の職員の総称。

けい‐し【屐子】

(ケキシの音便)はきもの。下駄・足駄の類。枕草子5「―・履くつなどに緒すげさせ」

けい‐し【恵施】

中国、戦国時代の思想家。名家(論理学者)の一人。宋に生まれ、魏の恵王・襄王に仕えた。弁説をもって知られ、荘子と交わる。著「恵子」。(前370頃〜前310頃)

けい‐し【恵賜】

金品を目下の者に与えること。また、目上の人からいただくこと。

けい‐し【桂芝】

霊芝れいしの異名。→まんねんたけ

けい‐し【桂枝】

①桂けいの枝。漢方生薬の一つ。日本では多く桂皮で代用する。

②月の世界にあるという桂かつらの枝。

⇒けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】

⇒けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】

⇒けいし‐とう【桂枝湯】

⇒けいしにんじん‐とう【桂枝人参湯】

⇒けいしぶくりょう‐がん【桂枝茯苓丸】

けい‐し【経史】

①経書と史書。

②経学と史学。

③漢籍の経部と史部。

⇒けい‐し‐し‐しゅう【経史子集】

けい‐し【経死】

首をくくって死ぬこと。縊死いし。

けい‐し【経始】

①[詩経大雅]測量して位置を定めること。工事を始めること。

②物事をし始めること。

けい‐し【経師】

漢代に経書を教えた教官。→経師きょうし→経師きょうじ

けい‐し【軽士】

①身軽ないでたちの兵士。

②身分のひくい兵士。

けい‐し【軽視】

かろんじ見さげること。物事を軽く考えること。「事態を―する」

けい‐し【継子】

配偶者の子で、自分の実子でないもの。ままこ。→継親子

けい‐し【継嗣】

あとつぎ。よつぎ。

けい‐し【罫紙】

けいを引いた紙。

けい‐し【擎子】

土器かわらけなどをのせる台。尻居しすえ。

けい‐し【瓊枝】

玉でかざった枝。美しい枝。

⇒けいし‐せんだん【瓊枝栴檀】

けい‐し【瓊姿】

玉のように美しい姿。

けい‐し【繋止】

つなぎとめること。

けい‐し【警視】

警視正の下位、警部の上位にある警察官。

⇒けいし‐そうかん【警視総監】

⇒けいし‐ちょう【警視庁】

けい‐し【鶏子】

①鶏の卵。

②鶏のひな。ひよこ。

けい‐じ【兄事】

兄のように尊敬して、つかえること。「先輩に―する」

けい‐じ【刑事】

①刑法の適用を受けるべき事。↔民事。

②主として犯罪の捜査活動に従事する私服の警察官。法律上の職名ではなく、法的身分は巡査または巡査部長。でか。

⇒けいじ‐がく【刑事学】

⇒けいじ‐けいさつ【刑事警察】

⇒けいじ‐さいばん【刑事裁判】

⇒けいじ‐じけん【刑事事件】

⇒けいじ‐しせつ【刑事施設】

⇒けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】

⇒けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】

⇒けいじ‐しょぶん【刑事処分】

⇒けいじ‐せいさく【刑事政策】

⇒けいじ‐せきにん【刑事責任】

⇒けいじ‐せきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

⇒けいじ‐そしょう【刑事訴訟】

⇒けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】

⇒けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】

⇒けいじ‐ばつ【刑事罰】

⇒けいじ‐はん【刑事犯】

⇒けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】

⇒けいじ‐ぶ【刑事部】

⇒けいじ‐ほう【刑事法】

⇒けいじ‐ほしょう【刑事補償】

⇒けいじ‐めんせき【刑事免責】

けい‐じ【形似】

形が似かよっていること。

けい‐じ【計時】

競技などで、所要時間をはかること。また、その時間。

けい‐じ【啓示】

〔宗〕(revelation)あらわし示すこと。人知では知ることのできない神秘を、神自らが人間に対する愛の故に蔽いを除いてあらわし示すこと。天啓。

⇒けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】

けい‐じ【啓事】

天子などに、申し上げること。また、その書面。

けい‐じ【掲示】

人目につくところに掲げ示すこと。また、その文書。「当選番号を―する」

⇒けいじ‐ばん【掲示板】

けい‐じ【経時】

時が経たつこと。時間の経過。「―劣化」

けい‐じ【敬事】

敬い仕えること。慎んで仕えること。

けい‐じ【携持】‥ヂ

たずさえ持つこと。

けい‐じ【慶事】

喜びごと。祝いごと。

けい‐じ【鮭児】

産卵のため川に戻ってきたサケのうち、小型で未成熟のもの。数も少なく脂がよくのり美味。

けい‐じ【繋辞】

①易の卦か・けおよび爻こうの下に掲げた説明の辞。また、繋辞伝の略。→周易。

②〔言〕(copula ラテン)西欧文法で、主語と動詞以外の述語(名詞や形容詞)とを結合させる動詞のこと。例えば英語のbe動詞。連語。連辞。

げいし【鯨志】

古い捕鯨文献の一つ。和歌山の薬種商山瀬春政、通称梶取屋治右衛門の著。1760年(宝暦10)刊。

けい‐じ‐か【形而下】

①[易経繋辞上「形而上なる者は之を道と謂いい、形而下なる者は之を器と謂う」]形をそなえるもの。有形。

②〔哲〕(the physical)(井上哲次郎の訳語)自然一般・感性的現象、すなわち時間・空間のうちに形をとって現れるもの。↔形而上。

⇒けいじか‐がく【形而下学】

けいじか‐がく【形而下学】

(physical sciences)かつて広く感性的現象を対象とする学問を指していった語。↔形而上学

⇒けい‐じ‐か【形而下】

けいじ‐がく【刑事学】

犯罪の原因およびその対策を研究する学問。犯罪学。

⇒けい‐じ【刑事】

けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】‥タウ

桂枝湯の芍薬を増量した漢方方剤。腹痛・過敏性腸症などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】‥タウ

桂枝湯に朮と附子ぶしを加えた漢方方剤。冷えを伴う関節痛・神経痛などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けい‐しき【形式・型式】

(form)事物の内容に対し、外から認められるものとしての形。特に、個々の形に重点を置く場合と、通じて見られる型に重点を置く場合とがあり、また、内容と切り離していることを強調する場合がある。

①うわべに現れた形。外見。外形。時として、実質を問わないという非難のニュアンスがある。「通り一遍の―だけで済ます」

②事務などを進めるための、文書の体裁や執るべき手続。「この届の―は不備だ」「―を踏んで面会を求める」

③芸術作品の美的効果を高めるように、作品の構成する諸部分を配合する仕方。

④〔哲〕物事の材料・内容と切り離して、構造・型・枠組を抽象してえられるもの。材料・内容を整序し統一する働きをもつ。哲学上の概念としては形相けいそうと言われる。↔質料。

⇒けいしきがくてき‐けんきゅうほう【型式学的研究法】

⇒けいしき‐げんご【形式言語】

⇒けいしき‐しゃかいがく【形式社会学】

⇒けいしき‐しゅぎ【形式主義】

⇒けいしき‐てき【形式的】

⇒けいしきてき‐しんじつしゅぎ【形式的真実主義】

⇒けいしき‐とうや【形式陶冶】

⇒けいしき‐ば・る【形式張る】

⇒けいしき‐はん【形式犯】

[reference]⇒けいしき‐び【形式美】

⇒けい‐さつ【警察】

けい‐さん【卦算・圭算】

①(易の算木に似るところから)文鎮ぶんちん。けさん。

②卦算冠けいさんかんむりの略。

⇒けいさん‐かんむり【卦算冠】

けい‐さん【計算】

①[史記平準書]はかりかぞえること。勘定かんじょう。また、見積り。考慮。「目減りを―に入れる」「―が立たない」

②〔数〕演算をして結果を求め出すこと。

⇒けいさん‐き【計算器・計算機】

⇒けいさんき‐かがく【計算機科学】

⇒けいさん‐しき【計算式】

⇒けいさん‐じゃく【計算尺】

⇒けいさん‐しゅぎ【計算主義】

⇒けいさん‐しょ【計算書】

⇒けいさん‐しょるい【計算書類】

⇒けいさん‐ずく【計算尽】

⇒けいさん‐ずひょう【計算図表】

⇒けいさん‐だか・い【計算高い】

けい‐さん【珪酸】

①ケイ素と酸素と水素との化合物。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ酸塩水溶液に強い酸を加えて析出する膠状の沈殿物。

②(→)二酸化ケイ素の俗称。

⇒けいさん‐えん【珪酸塩】

⇒けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】

⇒けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

けい‐さん【慶讃】

⇒きょうさん

けいざん【瑩山】

鎌倉後期、曹洞宗中興の祖。諱いみなは紹瑾じょうきん。越前の人。懐奘えじょう・寂円らに師事。晩年総持寺を開いて後醍醐天皇の帰依を受け、永平寺とともに二大道場として曹洞宗発展の基盤を築く。著「語録」「伝光録」など。諡号しごう、常済大師。(1268〜1325)

げい‐さん【倪瓚】

画家。元末四大家の一人。字は元鎮。雲林と号。江蘇無錫むしゃくの人。董源を学び、画風は特に気品が高く、静閑の趣にすぐれる。(1301〜1374)

けいさん‐えん【珪酸塩】

(sili cate)ケイ酸の塩類。一般に高い融点をもち、溶融したものを冷却した場合、結晶を作らず一種のガラスとなることが多い。種々のケイ酸塩の混合物を溶融してガラス・陶磁器類を作る。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】‥クワウ‥

ケイ酸塩を主要成分とする鉱物。種類が多く、成分は多岐にわたり、造岩鉱物として地殻の大部分を占める。長石・雲母・角閃石・輝石・橄欖石かんらんせきの類。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐かんむり【卦算冠】

漢字の冠の一つ。「交」「京」などの「亠」の称。けいさん。なべぶた。

⇒けい‐さん【卦算・圭算】

けいさん‐き【計算器・計算機】

計算に用いる器械。四則・開平・開立・対数・三角関数値、その他代数方程式・微分方程式の解を求めるなどに用いる。デジタル型とアナログ型とがあり、前者にはそろばん・手動および電動計算機・電子計算機などが、後者には計算尺・面積計(プラニメーター)・アナログ電子計算機などがある。→電子計算機。

⇒けい‐さん【計算】

けいさんき‐かがく【計算機科学】‥クワ‥

情報科学の一分野。コンピューターのハードウェア・ソフトウェア、その応用分野を研究する。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しき【計算式】

計算に用いる式。計算の仕方。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐じゃく【計算尺】

乗・除・累乗・累乗根などの計算が簡単な操作で求められる物指ものさし型の器械。動かない二つの目盛尺の間に滑り動く1本の目盛尺(滑尺)があって、これを動かしていろいろの計算ができる。スライド‐ルール。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しゅぎ【計算主義】

認知科学および人工知能研究において、認知活動のモデルを記号の組合せによる計算操作(アルゴリズム)に求める立場。↔コネクショニズム。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょ【計算書】

計算結果を書き記した書類。特に、勘定書。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょう【経産省】‥シヤウ

経済産業省の略称。

けいさん‐しょるい【計算書類】

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(持分会社では社員資本等変動計算書)および個別注記表のこと。合名会社・合資会社では、貸借対照表以外は必ずしも必要としない。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずく【計算尽】‥ヅク

何事も損得の計算の上でなされること。「―の行為」

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずひょう【計算図表】‥ヅヘウ

(nomograph)数個の変数間の関数的関係をグラフとして表示し、変数間の数値的関係を容易に読みとれるようにした図表。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐だか・い【計算高い】

〔形〕

損得に関して敏感である。打算的である。勘定高い。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

ケイ酸のナトリウム塩。普通にはメタケイ酸ナトリウム(化学式Na2SiO3)を指す。二酸化ケイ素を炭酸ナトリウムとともに溶融して作る。水によく溶け、加水分解のためアルカリ性を示す。濃い水溶液は水飴状で、水ガラスと称して接着剤・接合剤・耐火塗料などに用いる。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐ぷ【経産婦】

出産を経験したことのある女性。

けい‐し【刑死】

刑に処せられて死ぬこと。

けい‐し【京師】

(「京」は大、「師」は衆の意)みやこ。首都。京都。平家物語1「―の長吏」

けい‐し【家司】

(ケシの転)

①平安中期以降、親王・内親王・摂関・大臣・三位以上の家の事務をつかさどった職員。いえづかさ。

②鎌倉・室町幕府の政所まんどころ・問注所・侍所の職員の総称。

けい‐し【屐子】

(ケキシの音便)はきもの。下駄・足駄の類。枕草子5「―・履くつなどに緒すげさせ」

けい‐し【恵施】

中国、戦国時代の思想家。名家(論理学者)の一人。宋に生まれ、魏の恵王・襄王に仕えた。弁説をもって知られ、荘子と交わる。著「恵子」。(前370頃〜前310頃)

けい‐し【恵賜】

金品を目下の者に与えること。また、目上の人からいただくこと。

けい‐し【桂芝】

霊芝れいしの異名。→まんねんたけ

けい‐し【桂枝】

①桂けいの枝。漢方生薬の一つ。日本では多く桂皮で代用する。

②月の世界にあるという桂かつらの枝。

⇒けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】

⇒けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】

⇒けいし‐とう【桂枝湯】

⇒けいしにんじん‐とう【桂枝人参湯】

⇒けいしぶくりょう‐がん【桂枝茯苓丸】

けい‐し【経史】

①経書と史書。

②経学と史学。

③漢籍の経部と史部。

⇒けい‐し‐し‐しゅう【経史子集】

けい‐し【経死】

首をくくって死ぬこと。縊死いし。

けい‐し【経始】

①[詩経大雅]測量して位置を定めること。工事を始めること。

②物事をし始めること。

けい‐し【経師】

漢代に経書を教えた教官。→経師きょうし→経師きょうじ

けい‐し【軽士】

①身軽ないでたちの兵士。

②身分のひくい兵士。

けい‐し【軽視】

かろんじ見さげること。物事を軽く考えること。「事態を―する」

けい‐し【継子】

配偶者の子で、自分の実子でないもの。ままこ。→継親子

けい‐し【継嗣】

あとつぎ。よつぎ。

けい‐し【罫紙】

けいを引いた紙。

けい‐し【擎子】

土器かわらけなどをのせる台。尻居しすえ。

けい‐し【瓊枝】

玉でかざった枝。美しい枝。

⇒けいし‐せんだん【瓊枝栴檀】

けい‐し【瓊姿】

玉のように美しい姿。

けい‐し【繋止】

つなぎとめること。

けい‐し【警視】

警視正の下位、警部の上位にある警察官。

⇒けいし‐そうかん【警視総監】

⇒けいし‐ちょう【警視庁】

けい‐し【鶏子】

①鶏の卵。

②鶏のひな。ひよこ。

けい‐じ【兄事】

兄のように尊敬して、つかえること。「先輩に―する」

けい‐じ【刑事】

①刑法の適用を受けるべき事。↔民事。

②主として犯罪の捜査活動に従事する私服の警察官。法律上の職名ではなく、法的身分は巡査または巡査部長。でか。

⇒けいじ‐がく【刑事学】

⇒けいじ‐けいさつ【刑事警察】

⇒けいじ‐さいばん【刑事裁判】

⇒けいじ‐じけん【刑事事件】

⇒けいじ‐しせつ【刑事施設】

⇒けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】

⇒けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】

⇒けいじ‐しょぶん【刑事処分】

⇒けいじ‐せいさく【刑事政策】

⇒けいじ‐せきにん【刑事責任】

⇒けいじ‐せきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

⇒けいじ‐そしょう【刑事訴訟】

⇒けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】

⇒けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】

⇒けいじ‐ばつ【刑事罰】

⇒けいじ‐はん【刑事犯】

⇒けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】

⇒けいじ‐ぶ【刑事部】

⇒けいじ‐ほう【刑事法】

⇒けいじ‐ほしょう【刑事補償】

⇒けいじ‐めんせき【刑事免責】

けい‐じ【形似】

形が似かよっていること。

けい‐じ【計時】

競技などで、所要時間をはかること。また、その時間。

けい‐じ【啓示】

〔宗〕(revelation)あらわし示すこと。人知では知ることのできない神秘を、神自らが人間に対する愛の故に蔽いを除いてあらわし示すこと。天啓。

⇒けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】

けい‐じ【啓事】

天子などに、申し上げること。また、その書面。

けい‐じ【掲示】

人目につくところに掲げ示すこと。また、その文書。「当選番号を―する」

⇒けいじ‐ばん【掲示板】

けい‐じ【経時】

時が経たつこと。時間の経過。「―劣化」

けい‐じ【敬事】

敬い仕えること。慎んで仕えること。

けい‐じ【携持】‥ヂ

たずさえ持つこと。

けい‐じ【慶事】

喜びごと。祝いごと。

けい‐じ【鮭児】

産卵のため川に戻ってきたサケのうち、小型で未成熟のもの。数も少なく脂がよくのり美味。

けい‐じ【繋辞】

①易の卦か・けおよび爻こうの下に掲げた説明の辞。また、繋辞伝の略。→周易。

②〔言〕(copula ラテン)西欧文法で、主語と動詞以外の述語(名詞や形容詞)とを結合させる動詞のこと。例えば英語のbe動詞。連語。連辞。

げいし【鯨志】

古い捕鯨文献の一つ。和歌山の薬種商山瀬春政、通称梶取屋治右衛門の著。1760年(宝暦10)刊。

けい‐じ‐か【形而下】

①[易経繋辞上「形而上なる者は之を道と謂いい、形而下なる者は之を器と謂う」]形をそなえるもの。有形。

②〔哲〕(the physical)(井上哲次郎の訳語)自然一般・感性的現象、すなわち時間・空間のうちに形をとって現れるもの。↔形而上。

⇒けいじか‐がく【形而下学】

けいじか‐がく【形而下学】

(physical sciences)かつて広く感性的現象を対象とする学問を指していった語。↔形而上学

⇒けい‐じ‐か【形而下】

けいじ‐がく【刑事学】

犯罪の原因およびその対策を研究する学問。犯罪学。

⇒けい‐じ【刑事】

けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】‥タウ

桂枝湯の芍薬を増量した漢方方剤。腹痛・過敏性腸症などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】‥タウ

桂枝湯に朮と附子ぶしを加えた漢方方剤。冷えを伴う関節痛・神経痛などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けい‐しき【形式・型式】

(form)事物の内容に対し、外から認められるものとしての形。特に、個々の形に重点を置く場合と、通じて見られる型に重点を置く場合とがあり、また、内容と切り離していることを強調する場合がある。

①うわべに現れた形。外見。外形。時として、実質を問わないという非難のニュアンスがある。「通り一遍の―だけで済ます」

②事務などを進めるための、文書の体裁や執るべき手続。「この届の―は不備だ」「―を踏んで面会を求める」

③芸術作品の美的効果を高めるように、作品の構成する諸部分を配合する仕方。

④〔哲〕物事の材料・内容と切り離して、構造・型・枠組を抽象してえられるもの。材料・内容を整序し統一する働きをもつ。哲学上の概念としては形相けいそうと言われる。↔質料。

⇒けいしきがくてき‐けんきゅうほう【型式学的研究法】

⇒けいしき‐げんご【形式言語】

⇒けいしき‐しゃかいがく【形式社会学】

⇒けいしき‐しゅぎ【形式主義】

⇒けいしき‐てき【形式的】

⇒けいしきてき‐しんじつしゅぎ【形式的真実主義】

⇒けいしき‐とうや【形式陶冶】

⇒けいしき‐ば・る【形式張る】

⇒けいしき‐はん【形式犯】

[reference]⇒けいしき‐び【形式美】

米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)

提供:毎日新聞社

米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)

提供:毎日新聞社

⇒けい‐さつ【警察】

けい‐さん【卦算・圭算】

①(易の算木に似るところから)文鎮ぶんちん。けさん。

②卦算冠けいさんかんむりの略。

⇒けいさん‐かんむり【卦算冠】

けい‐さん【計算】

①[史記平準書]はかりかぞえること。勘定かんじょう。また、見積り。考慮。「目減りを―に入れる」「―が立たない」

②〔数〕演算をして結果を求め出すこと。

⇒けいさん‐き【計算器・計算機】

⇒けいさんき‐かがく【計算機科学】

⇒けいさん‐しき【計算式】

⇒けいさん‐じゃく【計算尺】

⇒けいさん‐しゅぎ【計算主義】

⇒けいさん‐しょ【計算書】

⇒けいさん‐しょるい【計算書類】

⇒けいさん‐ずく【計算尽】

⇒けいさん‐ずひょう【計算図表】

⇒けいさん‐だか・い【計算高い】

けい‐さん【珪酸】

①ケイ素と酸素と水素との化合物。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ酸塩水溶液に強い酸を加えて析出する膠状の沈殿物。

②(→)二酸化ケイ素の俗称。

⇒けいさん‐えん【珪酸塩】

⇒けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】

⇒けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

けい‐さん【慶讃】

⇒きょうさん

けいざん【瑩山】

鎌倉後期、曹洞宗中興の祖。諱いみなは紹瑾じょうきん。越前の人。懐奘えじょう・寂円らに師事。晩年総持寺を開いて後醍醐天皇の帰依を受け、永平寺とともに二大道場として曹洞宗発展の基盤を築く。著「語録」「伝光録」など。諡号しごう、常済大師。(1268〜1325)

げい‐さん【倪瓚】

画家。元末四大家の一人。字は元鎮。雲林と号。江蘇無錫むしゃくの人。董源を学び、画風は特に気品が高く、静閑の趣にすぐれる。(1301〜1374)

けいさん‐えん【珪酸塩】

(sili cate)ケイ酸の塩類。一般に高い融点をもち、溶融したものを冷却した場合、結晶を作らず一種のガラスとなることが多い。種々のケイ酸塩の混合物を溶融してガラス・陶磁器類を作る。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】‥クワウ‥

ケイ酸塩を主要成分とする鉱物。種類が多く、成分は多岐にわたり、造岩鉱物として地殻の大部分を占める。長石・雲母・角閃石・輝石・橄欖石かんらんせきの類。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐かんむり【卦算冠】

漢字の冠の一つ。「交」「京」などの「亠」の称。けいさん。なべぶた。

⇒けい‐さん【卦算・圭算】

けいさん‐き【計算器・計算機】

計算に用いる器械。四則・開平・開立・対数・三角関数値、その他代数方程式・微分方程式の解を求めるなどに用いる。デジタル型とアナログ型とがあり、前者にはそろばん・手動および電動計算機・電子計算機などが、後者には計算尺・面積計(プラニメーター)・アナログ電子計算機などがある。→電子計算機。

⇒けい‐さん【計算】

けいさんき‐かがく【計算機科学】‥クワ‥

情報科学の一分野。コンピューターのハードウェア・ソフトウェア、その応用分野を研究する。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しき【計算式】

計算に用いる式。計算の仕方。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐じゃく【計算尺】

乗・除・累乗・累乗根などの計算が簡単な操作で求められる物指ものさし型の器械。動かない二つの目盛尺の間に滑り動く1本の目盛尺(滑尺)があって、これを動かしていろいろの計算ができる。スライド‐ルール。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しゅぎ【計算主義】

認知科学および人工知能研究において、認知活動のモデルを記号の組合せによる計算操作(アルゴリズム)に求める立場。↔コネクショニズム。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょ【計算書】

計算結果を書き記した書類。特に、勘定書。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょう【経産省】‥シヤウ

経済産業省の略称。

けいさん‐しょるい【計算書類】

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(持分会社では社員資本等変動計算書)および個別注記表のこと。合名会社・合資会社では、貸借対照表以外は必ずしも必要としない。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずく【計算尽】‥ヅク

何事も損得の計算の上でなされること。「―の行為」

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずひょう【計算図表】‥ヅヘウ

(nomograph)数個の変数間の関数的関係をグラフとして表示し、変数間の数値的関係を容易に読みとれるようにした図表。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐だか・い【計算高い】

〔形〕

損得に関して敏感である。打算的である。勘定高い。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

ケイ酸のナトリウム塩。普通にはメタケイ酸ナトリウム(化学式Na2SiO3)を指す。二酸化ケイ素を炭酸ナトリウムとともに溶融して作る。水によく溶け、加水分解のためアルカリ性を示す。濃い水溶液は水飴状で、水ガラスと称して接着剤・接合剤・耐火塗料などに用いる。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐ぷ【経産婦】

出産を経験したことのある女性。

けい‐し【刑死】

刑に処せられて死ぬこと。

けい‐し【京師】

(「京」は大、「師」は衆の意)みやこ。首都。京都。平家物語1「―の長吏」

けい‐し【家司】

(ケシの転)

①平安中期以降、親王・内親王・摂関・大臣・三位以上の家の事務をつかさどった職員。いえづかさ。

②鎌倉・室町幕府の政所まんどころ・問注所・侍所の職員の総称。

けい‐し【屐子】

(ケキシの音便)はきもの。下駄・足駄の類。枕草子5「―・履くつなどに緒すげさせ」

けい‐し【恵施】

中国、戦国時代の思想家。名家(論理学者)の一人。宋に生まれ、魏の恵王・襄王に仕えた。弁説をもって知られ、荘子と交わる。著「恵子」。(前370頃〜前310頃)

けい‐し【恵賜】

金品を目下の者に与えること。また、目上の人からいただくこと。

けい‐し【桂芝】

霊芝れいしの異名。→まんねんたけ

けい‐し【桂枝】

①桂けいの枝。漢方生薬の一つ。日本では多く桂皮で代用する。

②月の世界にあるという桂かつらの枝。

⇒けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】

⇒けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】

⇒けいし‐とう【桂枝湯】

⇒けいしにんじん‐とう【桂枝人参湯】

⇒けいしぶくりょう‐がん【桂枝茯苓丸】

けい‐し【経史】

①経書と史書。

②経学と史学。

③漢籍の経部と史部。

⇒けい‐し‐し‐しゅう【経史子集】

けい‐し【経死】

首をくくって死ぬこと。縊死いし。

けい‐し【経始】

①[詩経大雅]測量して位置を定めること。工事を始めること。

②物事をし始めること。

けい‐し【経師】

漢代に経書を教えた教官。→経師きょうし→経師きょうじ

けい‐し【軽士】

①身軽ないでたちの兵士。

②身分のひくい兵士。

けい‐し【軽視】

かろんじ見さげること。物事を軽く考えること。「事態を―する」

けい‐し【継子】

配偶者の子で、自分の実子でないもの。ままこ。→継親子

けい‐し【継嗣】

あとつぎ。よつぎ。

けい‐し【罫紙】

けいを引いた紙。

けい‐し【擎子】

土器かわらけなどをのせる台。尻居しすえ。

けい‐し【瓊枝】

玉でかざった枝。美しい枝。

⇒けいし‐せんだん【瓊枝栴檀】

けい‐し【瓊姿】

玉のように美しい姿。

けい‐し【繋止】

つなぎとめること。

けい‐し【警視】

警視正の下位、警部の上位にある警察官。

⇒けいし‐そうかん【警視総監】

⇒けいし‐ちょう【警視庁】

けい‐し【鶏子】

①鶏の卵。

②鶏のひな。ひよこ。

けい‐じ【兄事】

兄のように尊敬して、つかえること。「先輩に―する」

けい‐じ【刑事】

①刑法の適用を受けるべき事。↔民事。

②主として犯罪の捜査活動に従事する私服の警察官。法律上の職名ではなく、法的身分は巡査または巡査部長。でか。

⇒けいじ‐がく【刑事学】

⇒けいじ‐けいさつ【刑事警察】

⇒けいじ‐さいばん【刑事裁判】

⇒けいじ‐じけん【刑事事件】

⇒けいじ‐しせつ【刑事施設】

⇒けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】

⇒けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】

⇒けいじ‐しょぶん【刑事処分】

⇒けいじ‐せいさく【刑事政策】

⇒けいじ‐せきにん【刑事責任】

⇒けいじ‐せきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

⇒けいじ‐そしょう【刑事訴訟】

⇒けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】

⇒けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】

⇒けいじ‐ばつ【刑事罰】

⇒けいじ‐はん【刑事犯】

⇒けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】

⇒けいじ‐ぶ【刑事部】

⇒けいじ‐ほう【刑事法】

⇒けいじ‐ほしょう【刑事補償】

⇒けいじ‐めんせき【刑事免責】

けい‐じ【形似】

形が似かよっていること。

けい‐じ【計時】

競技などで、所要時間をはかること。また、その時間。

けい‐じ【啓示】

〔宗〕(revelation)あらわし示すこと。人知では知ることのできない神秘を、神自らが人間に対する愛の故に蔽いを除いてあらわし示すこと。天啓。

⇒けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】

けい‐じ【啓事】

天子などに、申し上げること。また、その書面。

けい‐じ【掲示】

人目につくところに掲げ示すこと。また、その文書。「当選番号を―する」

⇒けいじ‐ばん【掲示板】

けい‐じ【経時】

時が経たつこと。時間の経過。「―劣化」

けい‐じ【敬事】

敬い仕えること。慎んで仕えること。

けい‐じ【携持】‥ヂ

たずさえ持つこと。

けい‐じ【慶事】

喜びごと。祝いごと。

けい‐じ【鮭児】

産卵のため川に戻ってきたサケのうち、小型で未成熟のもの。数も少なく脂がよくのり美味。

けい‐じ【繋辞】

①易の卦か・けおよび爻こうの下に掲げた説明の辞。また、繋辞伝の略。→周易。

②〔言〕(copula ラテン)西欧文法で、主語と動詞以外の述語(名詞や形容詞)とを結合させる動詞のこと。例えば英語のbe動詞。連語。連辞。

げいし【鯨志】

古い捕鯨文献の一つ。和歌山の薬種商山瀬春政、通称梶取屋治右衛門の著。1760年(宝暦10)刊。

けい‐じ‐か【形而下】

①[易経繋辞上「形而上なる者は之を道と謂いい、形而下なる者は之を器と謂う」]形をそなえるもの。有形。

②〔哲〕(the physical)(井上哲次郎の訳語)自然一般・感性的現象、すなわち時間・空間のうちに形をとって現れるもの。↔形而上。

⇒けいじか‐がく【形而下学】

けいじか‐がく【形而下学】

(physical sciences)かつて広く感性的現象を対象とする学問を指していった語。↔形而上学

⇒けい‐じ‐か【形而下】

けいじ‐がく【刑事学】

犯罪の原因およびその対策を研究する学問。犯罪学。

⇒けい‐じ【刑事】

けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】‥タウ

桂枝湯の芍薬を増量した漢方方剤。腹痛・過敏性腸症などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】‥タウ

桂枝湯に朮と附子ぶしを加えた漢方方剤。冷えを伴う関節痛・神経痛などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けい‐しき【形式・型式】

(form)事物の内容に対し、外から認められるものとしての形。特に、個々の形に重点を置く場合と、通じて見られる型に重点を置く場合とがあり、また、内容と切り離していることを強調する場合がある。

①うわべに現れた形。外見。外形。時として、実質を問わないという非難のニュアンスがある。「通り一遍の―だけで済ます」

②事務などを進めるための、文書の体裁や執るべき手続。「この届の―は不備だ」「―を踏んで面会を求める」

③芸術作品の美的効果を高めるように、作品の構成する諸部分を配合する仕方。

④〔哲〕物事の材料・内容と切り離して、構造・型・枠組を抽象してえられるもの。材料・内容を整序し統一する働きをもつ。哲学上の概念としては形相けいそうと言われる。↔質料。

⇒けいしきがくてき‐けんきゅうほう【型式学的研究法】

⇒けいしき‐げんご【形式言語】

⇒けいしき‐しゃかいがく【形式社会学】

⇒けいしき‐しゅぎ【形式主義】

⇒けいしき‐てき【形式的】

⇒けいしきてき‐しんじつしゅぎ【形式的真実主義】

⇒けいしき‐とうや【形式陶冶】

⇒けいしき‐ば・る【形式張る】

⇒けいしき‐はん【形式犯】

[reference]⇒けいしき‐び【形式美】

⇒けい‐さつ【警察】

けい‐さん【卦算・圭算】

①(易の算木に似るところから)文鎮ぶんちん。けさん。

②卦算冠けいさんかんむりの略。

⇒けいさん‐かんむり【卦算冠】

けい‐さん【計算】

①[史記平準書]はかりかぞえること。勘定かんじょう。また、見積り。考慮。「目減りを―に入れる」「―が立たない」

②〔数〕演算をして結果を求め出すこと。

⇒けいさん‐き【計算器・計算機】

⇒けいさんき‐かがく【計算機科学】

⇒けいさん‐しき【計算式】

⇒けいさん‐じゃく【計算尺】

⇒けいさん‐しゅぎ【計算主義】

⇒けいさん‐しょ【計算書】

⇒けいさん‐しょるい【計算書類】

⇒けいさん‐ずく【計算尽】

⇒けいさん‐ずひょう【計算図表】

⇒けいさん‐だか・い【計算高い】

けい‐さん【珪酸】

①ケイ素と酸素と水素との化合物。アルカリ金属やアルカリ土類金属のケイ酸塩水溶液に強い酸を加えて析出する膠状の沈殿物。

②(→)二酸化ケイ素の俗称。

⇒けいさん‐えん【珪酸塩】

⇒けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】

⇒けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

けい‐さん【慶讃】

⇒きょうさん

けいざん【瑩山】

鎌倉後期、曹洞宗中興の祖。諱いみなは紹瑾じょうきん。越前の人。懐奘えじょう・寂円らに師事。晩年総持寺を開いて後醍醐天皇の帰依を受け、永平寺とともに二大道場として曹洞宗発展の基盤を築く。著「語録」「伝光録」など。諡号しごう、常済大師。(1268〜1325)

げい‐さん【倪瓚】

画家。元末四大家の一人。字は元鎮。雲林と号。江蘇無錫むしゃくの人。董源を学び、画風は特に気品が高く、静閑の趣にすぐれる。(1301〜1374)

けいさん‐えん【珪酸塩】

(sili cate)ケイ酸の塩類。一般に高い融点をもち、溶融したものを冷却した場合、結晶を作らず一種のガラスとなることが多い。種々のケイ酸塩の混合物を溶融してガラス・陶磁器類を作る。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさんえん‐こうぶつ【珪酸塩鉱物】‥クワウ‥

ケイ酸塩を主要成分とする鉱物。種類が多く、成分は多岐にわたり、造岩鉱物として地殻の大部分を占める。長石・雲母・角閃石・輝石・橄欖石かんらんせきの類。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐かんむり【卦算冠】

漢字の冠の一つ。「交」「京」などの「亠」の称。けいさん。なべぶた。

⇒けい‐さん【卦算・圭算】

けいさん‐き【計算器・計算機】

計算に用いる器械。四則・開平・開立・対数・三角関数値、その他代数方程式・微分方程式の解を求めるなどに用いる。デジタル型とアナログ型とがあり、前者にはそろばん・手動および電動計算機・電子計算機などが、後者には計算尺・面積計(プラニメーター)・アナログ電子計算機などがある。→電子計算機。

⇒けい‐さん【計算】

けいさんき‐かがく【計算機科学】‥クワ‥

情報科学の一分野。コンピューターのハードウェア・ソフトウェア、その応用分野を研究する。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しき【計算式】

計算に用いる式。計算の仕方。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐じゃく【計算尺】

乗・除・累乗・累乗根などの計算が簡単な操作で求められる物指ものさし型の器械。動かない二つの目盛尺の間に滑り動く1本の目盛尺(滑尺)があって、これを動かしていろいろの計算ができる。スライド‐ルール。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しゅぎ【計算主義】

認知科学および人工知能研究において、認知活動のモデルを記号の組合せによる計算操作(アルゴリズム)に求める立場。↔コネクショニズム。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょ【計算書】

計算結果を書き記した書類。特に、勘定書。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐しょう【経産省】‥シヤウ

経済産業省の略称。

けいさん‐しょるい【計算書類】

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(持分会社では社員資本等変動計算書)および個別注記表のこと。合名会社・合資会社では、貸借対照表以外は必ずしも必要としない。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずく【計算尽】‥ヅク

何事も損得の計算の上でなされること。「―の行為」

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ずひょう【計算図表】‥ヅヘウ

(nomograph)数個の変数間の関数的関係をグラフとして表示し、変数間の数値的関係を容易に読みとれるようにした図表。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐だか・い【計算高い】

〔形〕

損得に関して敏感である。打算的である。勘定高い。

⇒けい‐さん【計算】

けいさん‐ナトリウム【珪酸ナトリウム】

ケイ酸のナトリウム塩。普通にはメタケイ酸ナトリウム(化学式Na2SiO3)を指す。二酸化ケイ素を炭酸ナトリウムとともに溶融して作る。水によく溶け、加水分解のためアルカリ性を示す。濃い水溶液は水飴状で、水ガラスと称して接着剤・接合剤・耐火塗料などに用いる。

⇒けい‐さん【珪酸】

けいさん‐ぷ【経産婦】

出産を経験したことのある女性。

けい‐し【刑死】

刑に処せられて死ぬこと。

けい‐し【京師】

(「京」は大、「師」は衆の意)みやこ。首都。京都。平家物語1「―の長吏」

けい‐し【家司】

(ケシの転)

①平安中期以降、親王・内親王・摂関・大臣・三位以上の家の事務をつかさどった職員。いえづかさ。

②鎌倉・室町幕府の政所まんどころ・問注所・侍所の職員の総称。

けい‐し【屐子】

(ケキシの音便)はきもの。下駄・足駄の類。枕草子5「―・履くつなどに緒すげさせ」

けい‐し【恵施】

中国、戦国時代の思想家。名家(論理学者)の一人。宋に生まれ、魏の恵王・襄王に仕えた。弁説をもって知られ、荘子と交わる。著「恵子」。(前370頃〜前310頃)

けい‐し【恵賜】

金品を目下の者に与えること。また、目上の人からいただくこと。

けい‐し【桂芝】

霊芝れいしの異名。→まんねんたけ

けい‐し【桂枝】

①桂けいの枝。漢方生薬の一つ。日本では多く桂皮で代用する。

②月の世界にあるという桂かつらの枝。

⇒けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】

⇒けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】

⇒けいし‐とう【桂枝湯】

⇒けいしにんじん‐とう【桂枝人参湯】

⇒けいしぶくりょう‐がん【桂枝茯苓丸】

けい‐し【経史】

①経書と史書。

②経学と史学。

③漢籍の経部と史部。

⇒けい‐し‐し‐しゅう【経史子集】

けい‐し【経死】

首をくくって死ぬこと。縊死いし。

けい‐し【経始】

①[詩経大雅]測量して位置を定めること。工事を始めること。

②物事をし始めること。

けい‐し【経師】

漢代に経書を教えた教官。→経師きょうし→経師きょうじ

けい‐し【軽士】

①身軽ないでたちの兵士。

②身分のひくい兵士。

けい‐し【軽視】

かろんじ見さげること。物事を軽く考えること。「事態を―する」

けい‐し【継子】

配偶者の子で、自分の実子でないもの。ままこ。→継親子

けい‐し【継嗣】

あとつぎ。よつぎ。

けい‐し【罫紙】

けいを引いた紙。

けい‐し【擎子】

土器かわらけなどをのせる台。尻居しすえ。

けい‐し【瓊枝】

玉でかざった枝。美しい枝。

⇒けいし‐せんだん【瓊枝栴檀】

けい‐し【瓊姿】

玉のように美しい姿。

けい‐し【繋止】

つなぎとめること。

けい‐し【警視】

警視正の下位、警部の上位にある警察官。

⇒けいし‐そうかん【警視総監】

⇒けいし‐ちょう【警視庁】

けい‐し【鶏子】

①鶏の卵。

②鶏のひな。ひよこ。

けい‐じ【兄事】

兄のように尊敬して、つかえること。「先輩に―する」

けい‐じ【刑事】

①刑法の適用を受けるべき事。↔民事。

②主として犯罪の捜査活動に従事する私服の警察官。法律上の職名ではなく、法的身分は巡査または巡査部長。でか。

⇒けいじ‐がく【刑事学】

⇒けいじ‐けいさつ【刑事警察】

⇒けいじ‐さいばん【刑事裁判】

⇒けいじ‐じけん【刑事事件】

⇒けいじ‐しせつ【刑事施設】

⇒けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】

⇒けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】

⇒けいじ‐しょぶん【刑事処分】

⇒けいじ‐せいさく【刑事政策】

⇒けいじ‐せきにん【刑事責任】

⇒けいじ‐せきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

⇒けいじ‐そしょう【刑事訴訟】

⇒けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】

⇒けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】

⇒けいじ‐ばつ【刑事罰】

⇒けいじ‐はん【刑事犯】

⇒けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】

⇒けいじ‐ぶ【刑事部】

⇒けいじ‐ほう【刑事法】

⇒けいじ‐ほしょう【刑事補償】

⇒けいじ‐めんせき【刑事免責】

けい‐じ【形似】

形が似かよっていること。

けい‐じ【計時】

競技などで、所要時間をはかること。また、その時間。

けい‐じ【啓示】

〔宗〕(revelation)あらわし示すこと。人知では知ることのできない神秘を、神自らが人間に対する愛の故に蔽いを除いてあらわし示すこと。天啓。

⇒けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】

けい‐じ【啓事】

天子などに、申し上げること。また、その書面。

けい‐じ【掲示】

人目につくところに掲げ示すこと。また、その文書。「当選番号を―する」

⇒けいじ‐ばん【掲示板】

けい‐じ【経時】

時が経たつこと。時間の経過。「―劣化」

けい‐じ【敬事】

敬い仕えること。慎んで仕えること。

けい‐じ【携持】‥ヂ

たずさえ持つこと。

けい‐じ【慶事】

喜びごと。祝いごと。

けい‐じ【鮭児】

産卵のため川に戻ってきたサケのうち、小型で未成熟のもの。数も少なく脂がよくのり美味。

けい‐じ【繋辞】

①易の卦か・けおよび爻こうの下に掲げた説明の辞。また、繋辞伝の略。→周易。

②〔言〕(copula ラテン)西欧文法で、主語と動詞以外の述語(名詞や形容詞)とを結合させる動詞のこと。例えば英語のbe動詞。連語。連辞。

げいし【鯨志】

古い捕鯨文献の一つ。和歌山の薬種商山瀬春政、通称梶取屋治右衛門の著。1760年(宝暦10)刊。

けい‐じ‐か【形而下】

①[易経繋辞上「形而上なる者は之を道と謂いい、形而下なる者は之を器と謂う」]形をそなえるもの。有形。

②〔哲〕(the physical)(井上哲次郎の訳語)自然一般・感性的現象、すなわち時間・空間のうちに形をとって現れるもの。↔形而上。

⇒けいじか‐がく【形而下学】

けいじか‐がく【形而下学】

(physical sciences)かつて広く感性的現象を対象とする学問を指していった語。↔形而上学

⇒けい‐じ‐か【形而下】

けいじ‐がく【刑事学】

犯罪の原因およびその対策を研究する学問。犯罪学。

⇒けい‐じ【刑事】

けいしかしゃくやく‐とう【桂枝加芍薬湯】‥タウ

桂枝湯の芍薬を増量した漢方方剤。腹痛・過敏性腸症などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けいしかじゅつぶ‐とう【桂枝加朮附湯】‥タウ

桂枝湯に朮と附子ぶしを加えた漢方方剤。冷えを伴う関節痛・神経痛などに用いる。

⇒けい‐し【桂枝】

けい‐しき【形式・型式】

(form)事物の内容に対し、外から認められるものとしての形。特に、個々の形に重点を置く場合と、通じて見られる型に重点を置く場合とがあり、また、内容と切り離していることを強調する場合がある。

①うわべに現れた形。外見。外形。時として、実質を問わないという非難のニュアンスがある。「通り一遍の―だけで済ます」

②事務などを進めるための、文書の体裁や執るべき手続。「この届の―は不備だ」「―を踏んで面会を求める」

③芸術作品の美的効果を高めるように、作品の構成する諸部分を配合する仕方。

④〔哲〕物事の材料・内容と切り離して、構造・型・枠組を抽象してえられるもの。材料・内容を整序し統一する働きをもつ。哲学上の概念としては形相けいそうと言われる。↔質料。

⇒けいしきがくてき‐けんきゅうほう【型式学的研究法】

⇒けいしき‐げんご【形式言語】

⇒けいしき‐しゃかいがく【形式社会学】

⇒けいしき‐しゅぎ【形式主義】

⇒けいしき‐てき【形式的】

⇒けいしきてき‐しんじつしゅぎ【形式的真実主義】

⇒けいしき‐とうや【形式陶冶】

⇒けいしき‐ば・る【形式張る】

⇒けいしき‐はん【形式犯】

[reference]⇒けいしき‐び【形式美】広辞苑 ページ 6039 での【○鶏口となるも牛後となるなかれ】単語。