複数辞典一括検索+![]()

![]()

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ🔗⭐🔉

つぼやき‐ほう【壺焼法】‥ハフ

粉鉱を壺または鍋形の鉄製の炉に入れ、風を通じて燃焼し、半溶融状にして、冷却後固まらせる方法。ポット法。

⇒つぼ‐やき【壺焼】

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ🔗⭐🔉

つぼ‐やなぐい【壺胡簶】‥ヤナグヒ

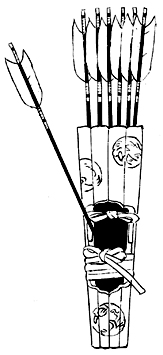

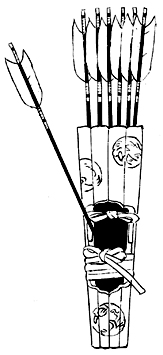

筒形をしたやなぐい。靫ゆぎの遺制に対する平安時代以来の呼称。譲位や節会せちえその他の朝儀などの警固に、近衛の武官が負い持った。儀式には矢は7筋とした。つぼ。枕草子60「―負ひたる随身の出で入りしたる」

壺胡簶

つぼや‐やき【壺屋焼】🔗⭐🔉

つぼや‐やき【壺屋焼】

沖縄県那覇市壺屋で作られる陶器。1682年、琉球王府が首里の周辺3カ所の陶業場を集めて創窯。食器・酒器・壺・甕かめなどを焼く。

⇒つぼ‐や【壺屋】

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ🔗⭐🔉

つぼ‐りょう【坪量】‥リヤウ

原紙の単位面積当りの質量。紙の厚薄を示す数値で、1平方メートル当りの重量をグラム数で表す。

つま【爪】🔗⭐🔉

つま【爪】

「つめ」の古形。他の語に冠して複合語にのみ用いる。「―先」「―弾き」「―立つ」

つま【妻・夫】🔗⭐🔉

つま【妻・夫】

①配偶者の一方である異性。

㋐結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。また、第三者からいう場合もある。万葉集4「もののふの八十伴緒やそとものおと出で行きし愛夫うつくしつまは」。万葉集20「花にほひ照りて立てるは愛はしき誰が―」

㋑転じて現在では、夫婦の一方としての女。↔おっと。

②(「具」とも当てる)刺身さしみや汁などのあしらいとして添える野菜・海藻などの称。また、主要なものを引き立てるために軽く添えるもの。「話の―にされる」

③〔建〕(「端」とも書く)

㋐建物の長手方向のはし。棟と直角の壁面。↔平ひら。

㋑切妻きりづまや入母屋いりもやの側面の三角形の壁面。→端つま

広辞苑 ページ 13235。