複数辞典一括検索+![]()

![]()

は🔗⭐🔉

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【羽】🔗⭐🔉

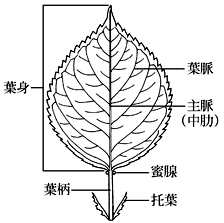

は【葉】🔗⭐🔉

は【歯】🔗⭐🔉

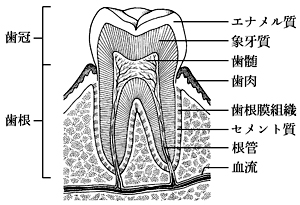

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

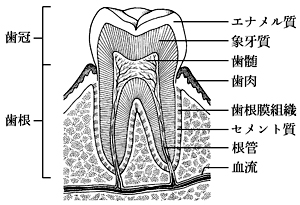

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

広辞苑 ページ 15484。