複数辞典一括検索+![]()

![]()

○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる🔗⭐🔉

○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる

速い馬をおそい牛に乗り換える意。よいものを捨てて悪いものにかえるのにいう。

⇒うま【馬】

○馬を鹿に通すうまをしかにとおす🔗⭐🔉

○馬を鹿に通すうまをしかにとおす

「鹿を指して馬となす」に同じ。→鹿(成句)

⇒うま【馬】

うみ【生み・産み】

うむこと。うんだこと。また、新しく作り出すこと。万葉集20「―の子のいやつぎつぎに」。「―の親」「―の苦しみ」

うみ【海】

①地球上の陸地以外の部分で、塩水をたたえた所。地球表面積の約7割を占め、その面積3億6000万平方キロメートル。平均深度3800メートル。允恭紀「いさな取り―の浜藻の寄る時時を」。「―の幸」↔陸りく。

②湖など広々と水をたたえた所。新古今和歌集秋「にほの―や月の光のうつろへば」

③あたり一面にひろがったもの、また、無数に多く集まっているさまにたとえていう。「火の―」「言葉の―」

④硯のほりくぼめて水を貯える所。↔陸おか

⇒海が涌く

⇒海波を揚げず

⇒海に千年河に千年

⇒海に千年山に千年

⇒海の事は漁師に問え

⇒海の物とも山の物ともつかない

⇒海も見えぬに船用意

⇒海を山にする

⇒海を渡る

うみ【膿】

腫物・傷などの化膿によって生じる組織の崩壊物質や白血球・腐敗物質・細菌を含む帯黄白色の不透明の粘液。一種の臭気がある。のう。また比喩的に、取り除かなければすっきりせず害になるもの。神代紀上「―沸き虫うじ流たる」。「政界の―を出す」

うみ‐あけ【海明け】

接岸していた流氷が沖に去り、出漁が可能になること。

うみ‐あつ・む【生み集む・産み集む】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語国譲中「よくも―・め給ひつるみ子たちかな」

うみ‐いし【海石】

海にある岩石。また、海から取ってきた庭石。狂言、萩大名「あの石は―か山石か」

うみ‐いだ・す【生み出す・産み出す】

〔他四〕

生んでこの世に出す。うむ。

うみ‐う【海鵜】

ウの一種。鵜飼に用いる。

うみ‐うさぎ【海兎】

①ウミウサギガイのこと。

②アメフラシの別称。

⇒うみうさぎ‐がい【海兎貝】

うみうさぎ‐がい【海兎貝】‥ガヒ

ウミウサギガイ科の巻貝。形はタカラガイに似て、表面は磁白色。長さ約7センチメートル。生きている時は、黒地に白斑のある外套膜に包まれる。紀伊半島以南の太平洋・インド洋のサンゴ礁にすむ。ウミウサギ。

⇒うみ‐うさぎ【海兎】

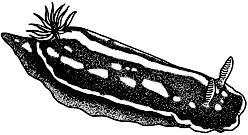

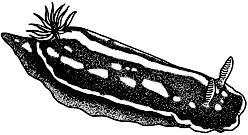

うみ‐うし【海牛】

主にウミウシ目の後鰓こうさい類の総称。巻貝の仲間であるが、殻は退化。体色は、種により赤・青・黄・橙・黒・白などさまざまで、美しい。浅海の岩礁上や砂泥底にすむ。体は細長いもの、楕円形のものがあり、頭部にその名の由来となる2本の触角を具える。後方の肛門のまわりを鰓が取り囲むものが多い。シロウミウシ・アオウミウシなど日本に約200種。

うみうし

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

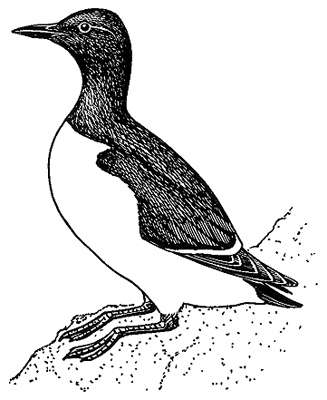

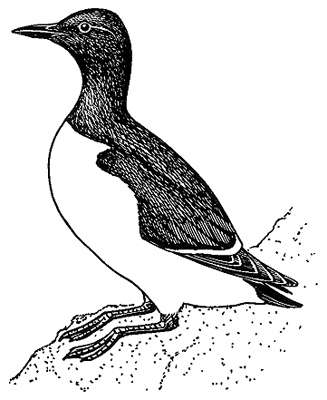

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

広辞苑 ページ 1944。