複数辞典一括検索+![]()

![]()

うむがし・む🔗⭐🔉

うむがし・む

〔自四〕

よろこばしいと思う。おむがしむ。続日本紀17「いそしみ―・み忘れたまはずとして」

うむ‐が‐つき【産むが月】🔗⭐🔉

うむ‐が‐つき【産むが月】

(→)「うみがつき」に同じ。

うむ‐き【海蛤・白蛤】🔗⭐🔉

うむ‐き【海蛤・白蛤】

ハマグリの古称。うむがい。景行紀「―を膾なますに作りて」

うむき‐な【淫羊藿】🔗⭐🔉

うむき‐な【淫羊藿】

イカリソウの古称。〈本草和名〉

うむ・く【呻く】🔗⭐🔉

うむ・く【呻く】

〔自四〕

うめく。今昔物語集23「うち―・きて足をはさみ」

うむ・す【蒸す】🔗⭐🔉

うむ・す【蒸す】

〔他四〕

蒸気を通して熱する。むす。〈新撰字鏡1〉

うむ‐に【有無に】🔗⭐🔉

ウムラウト【Umlaut ドイツ】🔗⭐🔉

ウムラウト【Umlaut ドイツ】

〔言〕ゲルマン語、特にドイツ語で、母音a・o・uが後続の母音i(またはe)の影響を受けて音質を変化させる、一種の同化現象。特に、歴史的な母音同化の結果が形態論的対立として現れている場合をいう。その変わった母音(変母音)およびそれを表す綴字記号(¨)をもいう。

○有無を言わせずうむをいわせず

承知・不承知にかかわらず。無理やりに。つべこべ言わせず。有無に。

⇒う‐む【有無】

うめ【梅】🔗⭐🔉

うめ【梅】

(「梅」の呉音メに基づく語で、古くはムメとも)

①バラ科サクラ属の落葉高木。中国原産。古く日本に渡来。樹皮は黒褐色。早春、葉に先だって開く花は、5弁で香気が高く、平安時代以降、特に香を賞で、詩歌に詠まれる。花の色は白・紅・薄紅、一重咲・八重咲など多様。果実は梅干あるいは梅漬とし、木材は器物とする。未熟の果実を生食すると、しばしば有毒。ブンゴウメ・リョクガクバイなど品種多数。好文木こうぶんぼく。〈[季]春〉。万葉集8「冬木の―は花咲きにけり」

梅

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

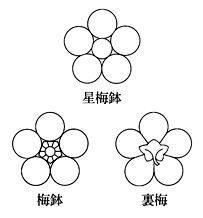

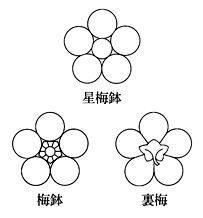

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

広辞苑 ページ 1957。